二枚貝

軟体動物の一群 ウィキペディアから

二枚貝(にまいがい、Bivalvia)は、軟体動物の一群である。分類階級としては二枚貝綱(にまいがいこう)。斧足類・斧足綱(ふそくるい/ふそくこう、Pelecypoda)、弁鰓類・弁鰓綱(べんさいるい/べんさいこう、Lamellibranchiata、Lamellibranchia)とも。

異歯亜綱 Euheterodonta ザルガイ科

異歯亜綱 Neoheterodontei マルスダレガイ科

異歯亜綱 Neoheterodontei オオノガイ科

翼形亜綱イガイ目イガイ科

異歯亜綱 Neoheterodontei オオノガイ科

異歯亜綱 Neoheterodontei マルスダレガイ科

異歯亜綱 Neoheterodontei ニオガイ科

異歯亜綱 Euheterodonta マテガイ科

翼形亜綱イタヤガイ目イタヤガイ科

異歯亜綱 Euheterodonta ザルガイ科(大半)

異歯亜綱 Neoheterodontei マルスダレガイ科(最左上・その下・上中央)

形態

殻

2枚の貝殻は、体の左右につく。殻同士は蝶番で接触し、互いに靱帯で結びついている。アサリのように砂に潜るものでは、二枚の殻は左右相称になっているが、ホタテガイやカキのように片方の殻を下にして定位するものでは、不対称となって、一見腹背に殻があるように見える。

二枚の殻は、閉じると完全に密閉するのが普通だが、一部には完全に閉じない形のものがある。また、フナクイムシのように、殻は小さくなって、石灰質の棲管を発達させたものもある。

ニオガイ類では、殻の表面にヤスリ様の構造があり、殻を動かすことで岩を削って穴を掘るのに使用する。

体の構造

体の大部分は殻に包まれ、足と水管のみを外に出す。

全身は外套膜に包まれる。外套膜の一部は管状になり、出水管と入水管として働く。外套膜の内側、体の左右に二対の鰓を持つ。

頭部はなく、口は内蔵塊の端に小さく開口する。口の周りには感覚器官、採餌器官等は見あたらない。体の下面には大きな単一の足があり、内臓器官はその上部に収まる。鰓の起こした水流と繊毛、粘液によって粒子は食溝にあつめられ、口の周囲の1.2対の唇弁では表面の繊毛で有機物のみを選別して口に運び、食道から胃へと移行する。胃には堅い棒状の酵素の結晶(晶桿体)があり、回転しながら食物粒子を引き込み酵素で消化する。また胃腸を包むように1対の消化腺が大きく発達する。食物は腸に送られ出水管の基部付近に開口する肛門から糞が排出される。唇弁が除外した粒子(無機物や食べ残し)は外套腔に運ばれ排出され、一見糞に見えるので偽糞という[1]。

体の前後に殻を閉じるための筋肉、閉殻筋がある。いわゆる貝柱である。

足は左右から扁平、斧状である。この類の別名、斧足類の名はこれに由来する。この足を砂泥に突っ込み、先端を膨らませて長さを縮めることで体を砂の中に引き込み、砂に潜ることができる。また、足の基部に足糸腺を持つものでは、足糸を分泌して体を固定する。

生殖と発生

一般に雌雄異体で、一部が雌雄同体。体外受精で、幼生がプランクトンとして成長する例が多い。そのようなものでは、トロコフォア幼生から、二枚の殻を持つベリジャー幼生を経過する。淡水産のカラスガイ類では、独特のグロキジウム幼生期があり、淡水魚の鰭に寄生する。

生活

いずれも全身を殻に包まれ、殻の間からときどき足を出して砂泥に潜り直したりするだけの生活であり、活発に運動するものはない。ホタテガイのように、一時的に遊泳するものもあるが、普段はあまり動くものではない。多くのものが砂泥中に体を埋め、水管を泥の上に出して生活している。岩の上やその他異物の上で固着生活するものも多い。一部のものは、石などに穴を開けて中に潜む穿孔性の生活をする。他の動物に寄生するものも知られる。

餌は水管から吸い込んだ微生物や有機物の微粒子(デトリタス)を、鰓でこし取って食べる、いわゆる濾過摂食を行うものが多いが、原始的な体制のものは鰓に濾過機能がなく、殻の外に唇弁を伸ばし、堆積物中のデトリタスを直接摂取する。水管によって餌を摂取するものは水中に漂うセストン態の粒子(プランクトンやデトリタス)を餌とするものが多いが、サクラガイなどニッコウガイ上科に属する二枚貝には、入水管を掃除機のように使って砂泥底表面に沈降・堆積したデトリタスを直接吸い込むものが多い。

また、少なからぬ分類群に独立栄養性の微生物を体内に住まわせて共生生活を送ることにより有機物を得ているものが知られている。二枚貝が濾過摂食を進化させる前に分化した原鰓類ではキヌタレガイ目が鰓の組織に硫黄細菌を住まわせて硫化水素の酸化で化学合成による炭酸同化を営んでおり、有機物が底質に多量に供給されている浅海のアマモ場や深海の鯨骨生物群集、冷水湧出帯といった硫化水素が常時供給される底質に生息している。鰓による濾過食を発達させた系統ではツキガイ科やハナシガイ科といったツキガイ上科がこうした生活型に進化しているし、イガイ科のシンカイヒバリ属やオトメハマグリ科のシロウリガイ類が深海の冷水湧出帯で硫黄細菌共生者として繁栄している。

化学合成だけではなく酸素発生型の光合成を営む生物との共生もみられる。ザルガイ科ではシャコガイ類とカワラガイやリュウキュウアオイガイを含むクレードの2系統で渦鞭毛藻類の褐虫藻と共生して珊瑚礁域でもっぱら光合成に依存して生活する二枚貝が進化している。

分類

要約

視点

二枚貝綱の分類体系は確定したものがなかったが、高位分類については分子系統により安定しつつある。

以下は、Giribet & Wheeler 2002[2]および Giribet 2008[3]による目レベルまでの分類である。ただし、Giribet & Wheeler 2002; Giribet 2008 は分類階級を割り当てていないので、伝統的な分類と対応させやすいよう、Giribet & Wheeler 2002 で引用されている Beesley et al. 1998[4] 他、BivAToL[5]、奥谷 et al. 1998[6] などから階級や別名を割り当て、また違いを比較した。

亜綱レベルまでの分類は以下のようになる。

- 対向原鰓類 Opponobranchia

- ロウバイガイ目 Nuculanoida

- 固有弁鰓類 Autolamellibranchiata = Autobranchiata

- 翼形亜綱(ウグイスガイ亜綱) Pteriomorphia (Pteriomorpha) = 糸鰓亜綱 Filibranchia

- 異殻類 Heteroconchia = 真弁鰓類 Eulamellibranchia

- 古異歯亜綱(サンカクガイ亜綱) Paleoheterodonta

- 異歯亜綱(ハマグリ亜綱) Heterodonta

いくつかの分類群の名に見える「歯」(-donta) とは、貝殻の蝶番部にある鉸歯 (hinge teeth) の特徴を現したものである。

原鰓類

原鰓類 Protobranchia は原始的なグループで、深海性で堆積物中に潜入する。

ただし原鰓類は、系統分析によれば側系統または多系統で、対向原鰓類 Opponobranchia とロウバイ目 Nuculanoida の2つの単系統からなる。これらに残りの固有弁鰓類 Autolamellibranchiata を加えた3者間の関係ははっきりしない。

- 対向原鰓類 Opponobranchia

- クルミガイ目 Nuculoida

- キヌタレガイ目 Solemyoida = 隠歯類(潜歯類) Cryptodonta = Lipodonta

- ロウバイガイ目(ロウバイ目、シワロウバイガイ目) Nuculanoida

従来の分類では、原鰓類を原鰓亜綱にまとめクルミガイ目(ロウバイガイ目を含む)とキヌタガレイ目に分けたり[4][6]、古多歯亜綱(クルミガイ亜綱) Palaeotaxodonta(= クルミガイ目 + ロウバイガイ目)と隠歯亜綱(潜歯亜綱・キヌタガレイ亜綱) Cryptodonta(= キヌタレガイ目 + †Praecardioida)に分けたりしていた。原鰓亜綱に3目をおく分類もある[5]。

- クルミガイ目クルミガイ科(化石)

- クルミガイ目クルミガイ科

- ロウバイガイ目ロウバイガイ科(化石)

固有弁鰓類

固有弁鰓類 Autolamellibranchiata は、外套腔の側方に鰓・後方に足があり、鰓が反転しているなどの特徴を共有する。これに対し原鰓類は他の軟体動物に似た鰓を持っている。

翼形亜綱と異殻類 Heteroconchia(= 古異歯亜綱 + 異歯亜綱)に分かれ、計3亜綱が属す。固有弁鰓類と異殻類は階級なしとすることが多いが、固有弁鰓類を亜綱とし、翼形上目・古異歯上目・異歯上目に分けることもある[5]。

翼形亜綱

足糸(そくし)を出して砂泥や岩などに自分の体を固定する。アカガイも稚貝期には足糸を出す。水管はない。

- 翼形亜綱(ウグイスガイ亜綱) Pteriomorphia (Pteriomorpha) = 糸鰓亜綱 Filibranchia

Eupteriomorpha(= カキ目 + イタヤガイ目)の分類は一定しなかったが、近年の系統学の結果ではこの2目に分かれる[2][7][5]。

異殻類

異殻類 Heteroconchia は、古異歯亜綱と異歯亜綱に分かれる。

足糸を出さない。体の後ろに水管をもち、ここから外套腔へ水を取り入れる。

古異歯亜綱

- 古異歯亜綱(サンカクガイ亜綱) Paleoheterodonta

- サンカクガイ目サンカクガイ科(化石)

- イシガイ目イシガイ科

- イシガイ目カワシンジュガイ科

異歯亜綱

- 異歯亜綱(ハマグリ亜綱) Heterodonta

異歯亜綱は、初期に分岐した原始異歯類と、大きく放散した真異歯類からなる[3]。真異歯類の中には、異靱帯類と新異歯類[8]の2つの単系統が認められるが、他に関係がはっきりしない上科が多数ある。

伝統的には、異靱帯類は独立亜綱の異靱帯亜綱として扱われていた。残りの狭義の異歯亜綱はマルスダレガイ目 Veneroida(Euheterodonta の大半と Archiheterodonta)とオオノガイ目 Myoida(Euheterodontaの一部)に分かれていた。しかし、マルスダレガイ目は基底的な側系統で、多系統のオオノガイ目と単系統の異靱帯類を内包する。このため、これらの目は系統的には認められない。

系統

Giribet & Wheeler (2002) による。ただし、二枚貝の基底を3分岐にし[3]、Euheterodonta の基底にハナシガイ科の分岐を追加した[8]。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

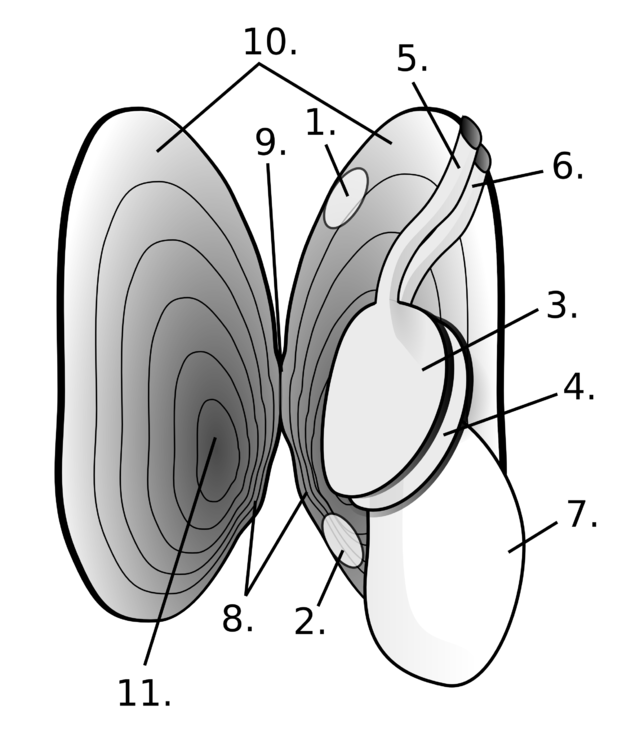

解剖学的な説明

- posterior adductor(後閉殻筋)

- anterior adductor(前閉殻筋)

- outer left gill demibranch(外半鰓)

- inner left gill demibranch(内半鰓)

- excurrent siphon(出水管)

- incurrent siphon(入水管)

- foot(足)

- teeth(歯)

- hinge(ヒンジ)

- mantle(外套膜)

- umbo(殻頂、beak)

- 晶桿体(晶体) - まれに寄生虫と間違われるが消化器官。

貝殻側

二枚貝の貝殻

表面の模様は彫刻と呼ばれる。二枚貝の場合、殻頂から放射状に延びる筋は、凸部分は肋、凹部分は溝などと呼ばれる。この肋の本数や特徴でも種類を見分けることができる[9][10]。

利用

要約

視点

食用

二枚貝は食用として利用されるものも多い。石灰質の殻は食べられないが、殻の中身は骨が無く糞抜きの手間もさして要せず丸ごと食べることができる。砂浜や干潟に生息するシジミやアサリといった小柄な二枚貝から、岩礁に固着するカキやムール貝など、海岸べりに大量に生息していて採取も容易であり、有史以前から全世界の沿岸地域で食物として利用されてきた。縄文人のゴミ置き場であった貝塚はその名のとおり貝殻が多くを占めており、重要な食物であったことが分かる。

海底に生息するホタテガイ、シャコガイなどの大きなものまで食用に利用される。洋の東西を問わず二枚貝を用いる料理は存在しており、旨味成分が豊富で鍋料理やスープの出汁として重宝される他、焼く、炒めるなど調理法も多彩である。大型の貝をむくために貝むきという専門の道具も存在する。

養殖や畜育も多くの種で広く行われている。

- 貝の調理(死貝)

- 調理の際、「加熱して殻が開かないものは死んでいる」といわれているが、実際は貝柱が加熱によって殻から離れることによって殻が開くのであり、加熱すれば死んでいても殻は開く[11]。加熱前に死んでいる場合は内部でタンパク質が変質して開かない[12]。冷凍アサリは加熱調理しても殻が開かなくなることが多いが[13]、これは冷凍時に組織破壊された貝肉から溶出した結着性タンパク質によって貝肉と殻の結着を強めるためという仮説がある[14]。

- 冷凍した貝は、冷凍したことで靭帯が破壊されている可能性がある。急激な温度変化で貝の口が開くため、沸騰した状態や熱が通りやすい時に投入すると冷凍された貝は開きやすい[15]。

- 出荷前に死貝や出荷に適さない貝は、特徴的な音を選別する自動判別機や熟練者によって選別される[16]。

貝殻の利用

ハマグリからは白の碁石や胡粉が作られる。カキからも胡粉や漢方薬種の

ミシシッピ川では、真珠層を持つ二枚貝の2枚の殻からボタンが24個作られていたが、1938年には採りつくされ、2011年時点でミシシッピ川に生息する数十種の二枚貝が絶滅危惧種となっている[19]。

その他

貝を固定する足糸はシーシルクという布に加工された。

水質浄化

クラム

クラム (clam) は、英語で二枚貝を意味する言葉である。

日本ではクラムチャウダーの材料として知られ、それに使われるのはマルスダレガイ科の、主にホンビノスガイ (hard clam) だが、日本ではハマグリ (common orient clam) 等も使われる。

イタリアでよく料理に使われる二枚貝は、マルスダレガイ科アサリ亜科のVenerupis decussata、フジノハナガイ科のDonax trunculus、イガイ科のムラサキイガイ(Mytilus galloprovincialis)、イシマテの一種のLithophaga lithophaga、などがよく使われる。

特に小型食用種、あるいは埋在(砂泥中に潜る)二枚貝類を表すこともあるが、それに限られるものではなくシャコガイなども含み、また形の変わったマテガイ類も、razor clam などと呼ばれる。

一覧

クラムが入る代表的な英名には以下のようなものがある(一部)。

- 翼形亜綱

- 異歯亜綱

- soft clam, soft‐shell clam Mya arenaria オオノガイ(オオノガイ科)

- horse clam Tresus nuttallii アメリカミルクイ(キヌマトイガイ科)

- giant clam Tridacna gigas オオシャコガイ、またはシャコガイの総称(ザルガイ科)

- bear paw clam Hippopus hippopus シャゴウガイ(ザルガイ科)

- boring clam Tridacna crocea ヒメジャコガイ(ザルガイ科)

- China clam Hippopus porcellanus ミガキシャゴウガイ(ザルガイ科)

- Asian clam Corbicula fluminea タイワンシジミ(シジミ科)

- surf clam Spisula solida ヨーロッパウバガイ(バカガイ科)

- jackknife clam Ensis minor(マテガイ科)

- razor clam Ensis arcuatus, Ensis directus, Siliqua patula などマテガイ科・ユキノアイタガイ科の数種

- hard clam Mercenaria mercenaria ホンビノスガイ(マルスダレガイ科)

- smooth clam Callista chione ヨーロッパワスレ(マルスダレガイ科)

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.