触肢

鋏角類の付属肢 ウィキペディアから

触肢(しょくし、英語: pedipalp, palp)とは、クモ・サソリなどの鋏角類の節足動物に特有で、鋏角の直後にある第2対の付属肢(関節肢)である。種類により感覚や捕食などに用いられる[1]。古くは触鬚(しょくしゅ)とも呼ばれる。

左上から順に、1段目:ウミグモ、カブトガニ(雄)、ザトウムシ、2段目:ダニ(胸板ダニ類)、ダニ(マダニ)、クツコムシ、3段目:ヒヨケムシ、カニムシ、サソリ、4段目:クモ(雄)、ウデムシ、サソリモドキ

概説

触肢は鋏角類の前体(鋏角類の頭部に該当する合体節)に特有で、鋏角と口の直後から生えた1対の付属肢である。発生学上では後大脳に対応する第2体節由来で、分類群により様々な形態と機能をもつ[1]。例えばカブトガニなどでは直後の脚と同形で、歩脚の一部として用いられる。一方、クモガタ類では顕著に脚から区別され、歩行以外の機能を担うのが一般的である。例えばサソリでは捕食用の鋏、クモの雄では交接用の器官となっている[1]。また、口と鋏角に隣接した触肢の付け根、いわゆる基節 (coxa) が摂食を補助する内突起 (endite) をもつ場合が多い[2]。

節口類の触肢

- 触肢が脚と同形なドリコプテルス

- 細い感覚器に特化した触肢をもつスリモニア

- 直後の強大な脚と共に捕獲器に特化した短い触肢をもつミクソプテルス

カブトガニ類とウミサソリ類などが属する節口類(節口綱、腿口綱、Merostomata)の触肢は特化せず、脚との顕著な区別がつかない場合が一般的である。そのため、節口類の触肢は形態学的に脚扱いとされ、前体の付属肢構成が「鋏角1対・脚5対」として記載されることもある(通常およびクモガタ類の場合は「鋏角1対・触肢1対・脚4対」となる)[3]。内突起も原則として直後の脚と同様、顎基 (gnathobase) という鋸歯状の咀嚼器となっている[2]。

- カブトガニ類(剣尾類、Xiphosura)の触肢は少なくとも第1-4脚とほぼ同形である[1]。しかしカブトガニ科の場合は性的二形で、雄の触肢のみ、もしくは次の1対の脚と共に先端が鉤状に特化し、繁殖行動で雌を把握するのに用いられる[4][5]。

- ウミサソリ類(広翼類、Eurypterida)とカスマタスピス類(Chasmataspidida)の触肢は、肢節数(先端の爪をも含めて7節)以外では原則として脚(8-9節)と同形である。ただしウミサソリ類では触肢のみ(スリモニア、エレトプテルスなど)、もしく触肢と直後1対以上の脚(ミクソプテルス、メガログラプトゥスなど)が共に特化した種類や、カブトガニ類のように触肢が性的二形な種類もある(ユーリプテルスなど)[6][7]。

クモガタ類の触肢

要約

視点

クモガタ類(クモ形類、蛛形類、Arachnida)の触肢は多様で、分類群により単調な歩脚状からあらゆる形まで多岐にわたる。コヨリムシを除き、クモガタ類の触肢は形態(脚とは明らかに異なる)や見かけ上6節の肢節数(蹠節 metatarsus はなく、7節以上の脚より少ない)により明確に脚から区別され、感覚や捕食などという歩行以外の機能を担っている[1]。節口類とは異なり、多くのクモガタ類は触肢基節のみ内突起をもつ[2]。基節が往々にして口の左右を覆いかぶさり、直前にある鋏角・上唇 (labrum)・口上突起 (epistome) などと共に何らかの複合体を構成する場合もある[2][8]。

- クモの触肢は短い歩脚状で感覚や摂食を補助するのに用いられ、基節の内突起は口の左右を覆いかぶさった下顎 (maxilla) となる[9][2]。性的二形で、雄の場合では同時に交接用の器官でもあり、先端の腹面には精液を蓄える触肢器(palpal organ, 移精器官)という複雑な構造体をもつ[9][1]。

- サソリの触肢は捕獲器であり、先端2節が発達した鋏状である[1]。基節は口の左右を覆いかぶさり、鋏角・上唇・第1-2脚の顎葉(coxapophyses)と共に「stomotheca」という口器を構成する[10]。

- カニムシの触肢はサソリによく似た鋏状である。ただしカニムシの場合、触肢基節の内突起が口上突起と癒合して「rostrum」という嘴状の口器をなし[8]、鋏に毒腺をもつ[11]。

- ウデムシの触肢は鎌状の捕獲器であり、第3-4節が腕のように折りたたみ、内側に棘が生えている[1]。

- サソリモドキとヤイトムシの触肢も鎌状の捕獲器であるが、ウデムシほど極端ではない。サソリモドキの場合、触肢の先端2節が鋏となり、直前の第4節も発達した棘が1本ある[1]。

- ヒヨケムシの触肢は脚のように発達した歩脚状で、収納可能な吸盤 (suctural organ) を先端にもつ。基節はカニムシに似て、口上突起と癒合して嘴状の rostrum を構成する[8]。主に感覚と捕食に用いられ、平滑な表面を登る時も役に立つ[12]。

- ザトウムシの触肢は基本ではクモに似た歩脚状だが、捕獲器に特化した種類も少なくない。例えばアカザトウムシ亜目では内側に棘が生えて、しばしば強大な鎌状となる[13]。イトグチザトウムシ科では表面がモウセンゴケのように、小さな虫を粘りつく粘毛が生えている[14][13]。基節の内突起は直後の第1-2脚のものと共に顎葉となり、これはサソリに似て、鋏角・上唇などと共に stomotheca を構成する[15]。

- クツコムシの触肢は目立たなく、短い鎌のように前体の下に折りたたまれる。先端には小さな鋏と感覚器があり、感覚と物を掴む機能を兼ね備えたと考えられる[16]。

- ダニの触肢は基本として短い歩脚状であるが、基節が高度に癒合し、鋏角や口上突起などと共に顎体部 (gnathosoma) を構成する[17][8]。

- コヨリムシの触肢は短い歩脚状であるが、他のクモガタ類とは異なり、見かけ上9節で、脚のように歩行に用いられる[18]。

ウミグモ類の触肢

- 長い触肢(最も内側1対の付属肢)をもつオオウミグモの1種

- 触肢をもたない Pycnogonum littorale

ウミグモ類(皆脚類、Pycnogonida)の触肢は明確に脚から区別され、鋏肢と担卵肢の間にある付属肢である[1]。単調な歩脚状で4-9節の肢節に分かれ[19]、感覚や摂食に用いられる[20]。なお、触肢が完全に退化消失したウミグモ類もある[20]。

英語などの場合、ウミグモ類の触肢は一般に「palp」と呼ばれ、他の鋏角類(真鋏角類)の触肢「pedipalp」から区別される[1][3]。

大顎類との対応関係

→詳細は「鋏角類 § 体節と付属肢の対応関係」、および「節足動物 § 分類」を参照

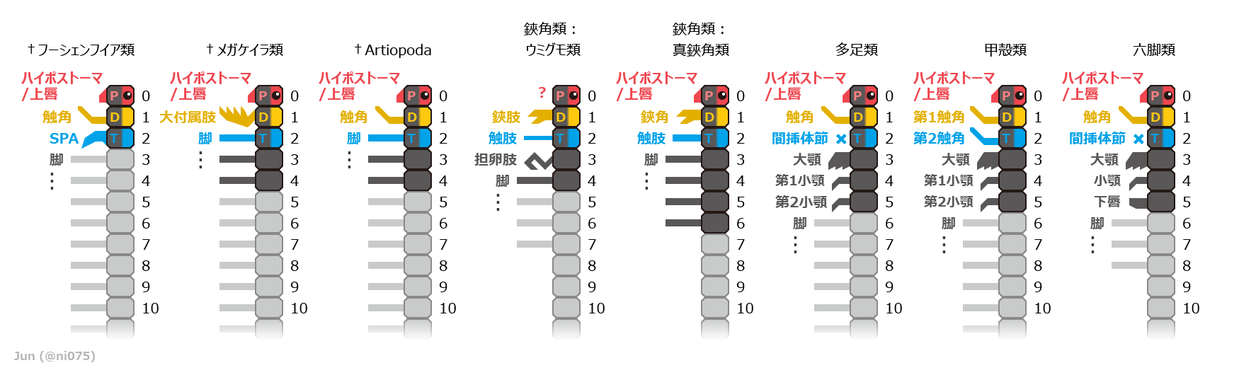

20世紀の主流な見解では、節足動物の中で鋏角類は第1体節(中大脳性)の触角を退化し、その鋏角は第2体節由来(後大脳性)と考えられたため、その直後にある触肢は第3体節由来で、大顎類(多足類・甲殻類・六脚類)の大顎に相同と解釈されてきた[21]。しかし90年代以降では、ホメオティック遺伝子発現[21][22][23][24][25]・発生学[26]・神経解剖学[26][27]など多方面な証拠により、鋏角類は常に第1体節をもち、鋏角と触肢はそれぞれ第1体節と第2体節由来(中大脳性と後大脳性)だと判明したことに連れて、鋏角は大顎類の第1触角に、触肢は甲殻類の第2触角(多足類と六脚類の場合は該当付属肢が退化)に相同だと見直されるようになった。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.