ザトウムシ

鋏角類の節足動物の分類群 ウィキペディアから

ザトウムシ(ザトウムシ類、座頭虫[3]、学名: Opiliones[2])は、鋏角亜門クモガタ綱に分類される節足動物の分類群の一つ[1]。分類学上はザトウムシ目とされる。体は豆粒のようにまとまり、多くの種類は細長い脚をもつ。6,600以上の種が知られ[4]、最古の化石記録は約4億年前のデボン紀まで遡る[1][5][6]。

| ザトウムシ | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

様々なザトウムシ[注釈 1] | ||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||

| 古生代デボン紀(約4億500万年前[1]) - 現世 | ||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||

| Opiliones Sundevall, 1833 [2] | ||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||

| ザトウムシ(座頭虫) メクラグモ(盲蜘蛛) | ||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||

| Opilionid Harvestman Harvester Daddy longleg | ||||||||||||||||||

| 亜目[1] | ||||||||||||||||||

|

名称

長い脚を伸ばして歩く様子が、盲人が杖で探りながら歩く姿に似ていることから、日本語では「ザトウムシ」(座頭虫、座頭: 僧体の盲人)の和名がある[3]。古くはこの特徴とクモを彷彿とさせる姿に加えて「メクラグモ」(盲蜘蛛)[7]と呼ばれてきたが、誤解を招きやすく(ザトウムシはクモではなく、通常は機能的な眼をもつ)、1970年代以降ではほぼ使われなくなっている[3]。方言では「あしながぐも」(北海道・東北地方など)、「いねかりむし」(岩手県。自切した脚が鎌で稲を刈るような動きをすることから)などと呼ばれている[3]。

英語圏では学名に因んだ「opilionid」[8]の他に「harvestman」(harvester, 収穫する人)と通称され、これは秋の収穫の季節によく見かけられることに由来とされる[3]。「daddy longleg」(あしながおじさん)という愛称もよく知られるが、これは狭義では本群のカイキザトウムシ亜目の構成種を専門に指し[5]、またユウレイグモやガガンボなど脚の長い他の節足動物にも使われるため、混同の注意が必要である[3][9]。

概説

ザトウムシの脚8本な姿は、一見して別のクモガタ類であるクモにも似ている。しかしクモガタ類の中で両者は特に近縁ではなく、クモガタ類全般の共通点以外のほとんど特徴も大きく異なる[10]。明瞭な違いとして、ザトウムシの体の前体と後体は密着し、全体として豆粒のようにまとまる(クモの前体と後体の間は顕著にくびれる)[11][10]。また、「メクラグモ」という旧称[3]に反して、ほとんどのザトウムシは1対の単眼をもつ[12]。

- モエギザトウムシ

茶色で単調な姿をした種類が多いが、派手な色彩や突起物をもつ種類もある[13]。多くは体長1cm未満で、脚は体長の数倍を超えるほど細長い[13]。一方、脚が短くて一見ダニに似た姿の種類もある[13]。また、雌雄により形態が異なるものもある[14]。

極地や乾燥地帯を除いて世界中の陸地で見つかり、主に熱帯雨林など植物が多くて湿度が高い所に生息する[13]。硬い外骨格に覆われ、脚を自切したり化学物質を分泌するなど、様々な防御機構で天敵から身を守る[15]。また、クモガタ類として例外的に、ザトウムシは多くが雑食性で固形物の餌を食べて[16]、雄と雌はそれぞれ陰茎と産卵管をもって真の交尾を行う[17]。

形態

要約

視点

- Leiobunum flavum(カワザトウムシ科)の本体側面

- 上下に平たい Trogulus sp.(エボシザトウムシ科)

- 派手な色と棘をもつ Sadocus polyacanthus(アカザトウムシ亜目)

背甲と第1-5背板でできた盾甲をもつムニンカケザトウムシ

体長は付属肢を除いて多くが1cm未満で[3]、知られる中で最大の種類は2.3cmほどの Trogulus torosus である[13]。他のクモガタ類と同様、体の数多くの体節は前体と後体という前後2つの合体節に分かれるが、両者は豆粒状にまとまり、境目は幅広くてくびれはない[10]。体は通常では丸くて分厚いが、エボシザトウムシ科では上下に平たい[13]。体色は茶色で地味なものが多いが、種類により鮮やかな色彩・模様・金属光沢も見られ、クモやダニに劣らないほど多様である[13]。

外骨格は原則として硬く、種類や部位により棘など発達した突起物をもつ場合がある[16]。体節背面の外骨格、いわゆる前体の背甲(carapace, prosomal dorsal shield)と後体9枚の背板(tergite)は種類(時には成長段階や雌雄)により分節と癒合の具合が異なり、癒合した背甲や背板は盾甲(scutum, dorsal scutum)と呼ぶ。主なパターンは次の通りに挙げられる[16][18]。

- scutum laminatum:背甲と全ての背板独立(一部のアゴザトウムシ科・ブラシザトウムシ科・ニホンアゴザトウムシ科)

- scutum parvum:背甲独立、第1-5背板癒合(大部分のアゴザトウムシ科・マザトウムシ上科・カワザトウムシ科など)

- scutum magnum:背板と第1-5背板癒合(大部分のアカザトウムシ亜目)

- scutum complexum:背甲と第1-7背板癒合(雄のHeteropachylinae 亜科・Paralolidae 科)

- scutum completum:背板と第1-8背板癒合(ダニザトウムシ亜目・Sandokanidae 科)

- scutum tenue:体節背面の外骨格は薄くて柔らかく、背甲と背板が識別できない(体が柔らかいカイキザトウムシ亜目)

前体

- Pettalus 属(ダニザトウムシ亜目)の臭腺口と単眼

前体(prosoma, 頭胸部 cephalothorax ともいうが、頭部そのものに相当[19])は眼や口をもつ先節と、6対の付属肢(後述)が由来する第1-6体節でできた合体節で、背面は背甲に覆われている[10]。背甲は種類により単独の甲羅、もしくは直後の後体の背板と癒合する(前述参照)[16]。一部の種類では背甲が部分的に分節し、第5-6体節に対応する境目が明瞭に見られる[10]。腹面は椀のように大部分が触肢と脚の基節と後体の前2節(後述)に占められ、その間はダニザトウムシ亜目以外でな前体由来の腹板(sternite)をもたない[10]。

ザトウムシの前体には、化学物質を分泌する1対の臭腺(scent gland, defensive gland, repugnatorial gland[20])が格納される。その開口である臭腺口(ozopore, scent gland pore)は背甲にあり、多くの場合は両前方(第1脚の基部直前)に1対開く[21]が、ダニザトウムシ亜目では左右の突起物に開き[12]、スネボソザトウムシ科などでは2対の開口をもつ[16]。

通常、背甲の中央には盛り上がった眼丘(eye tubercle, ocularium)があり、一対の中眼(median eye)由来の単眼はその左右にもつ[22]。これは通常ではさほど目立たないが、マメザトウムシ科とミナミマメザトウムシ科では大きく発達する[23][16]。一方、ダニザトウムシ亜目は背甲中央に眼丘をもたず、多くの種類は無眼で、一部の種類は背甲の両端(臭腺口の腹面)に1対の単眼をもつ[12][24][22]。絶滅した Tetrophthalmi 亜目では、2対の単眼をそれぞれ眼丘と背甲の両端にもつ[12]。ダニザトウムシ亜目の単眼は「両端に移行した中眼」とも解釈されてきたが、前述の古生物学と発生学的証拠(中眼のみをもつザトウムシの胚は、同じ位置に側眼の痕跡が一時的に表れる)により、これと Tetrophthalmi 亜目における両端の眼は中眼ではなく、むしろ他のクモガタ類に見られるような側眼(lateral eye)だと示される[12][24]。これにより、ザトウムシは祖先形質として中眼と側眼を兼ね備え、現生亜目に至る系統でそのいずれか(ダニザトウムシ亜目は中眼、その他は側眼)が退化消失したと考えられる[12]。

付属肢と口器

- 強大な鋏角をもつ Forsteropsalis marplesi

- 発達した第4脚をもつ Lacronia ceci(スネボソザトウムシ科)

- ザトウムシの1種の正面。短い第1脚と長い第2脚、および数多くの跗小節に分かれた跗節が見える。

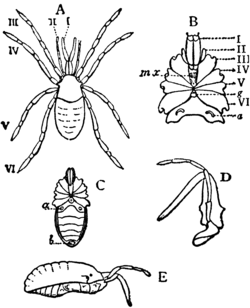

他のクモガタ類と同様、前体は鋏角1対・触肢1対・脚4対という順に第1-6体節由来の6対の付属肢(関節肢)をもつ[10]。脚と触肢の最初の肢節(基節 coxa)は不動でお互いに密着し、椀のように前体の腹面を囲む[11]。触肢と第1-2脚は、基節の内側に顎葉(coxapophyses, maxilla, maxillary lobe)という口を囲んだ内突起(endite)をもつ。これは鋏角・上唇(labrum)・下唇(labium)などに併せて「stomotheca」という特殊な口器を構成する[25][11][26][27]。触肢と脚の末端、いわゆる前跗節(pretarsus, apotele)は原則として1本の爪のみをもつが、アカザトウムシ亜目では第3-4脚が爪を2本もち[28]、ヘイキザトウムシ亜目では触肢に爪はない[29]。

鋏角(chelicera)は背甲と上唇の間から前へ突出し、3節のうち基部1節が柄部で、先端2節が鋏を構成する[10]。上下に折り畳み、多くの場合は小さく目立たないが、強大に発達した種類もあり、極端なものでは体長を超えるほどである[30][15]。また、摩擦音を出せると思われる構造をもつ種類もある[31]。

触肢(pedipalp)は見かけ上6節(基節・転節 trochanter・腿節 femur・膝節 patella・脛節 tibia・跗節 tarsus)からなる[注釈 2][28]。基本的には歩脚状であるが、特化した種類もあり、例えば Dicranopalpus 属では膝節に指状の突起物が生えて、アカザトウムシ亜目では棘が並んで時おり鎌状(亜鋏状)に発達し、イトグチザトウムシ科などではモウセンゴケのように獲物を粘りつく粘毛が生えている[32][29]。

Ceratolasma tricantha の脚の跗節

脚(歩脚 walking leg)は見かけ上7節(基節・転節・腿節・膝節・脛節・蹠節 metatarsus/基跗節 basitarsus・跗節/端跗節 telotarsus)からなる[注釈 2][28]。腿節と脛節は長く、転節と膝節は短く、腿節から脛節までの間の関節はカニムシやサソリと同様に伸筋がある(他のクモガタ類は伸筋を欠く)[28]。基節と転節・腿節と膝節・脛節と蹠節の関節は上下に、転節と腿節・膝節と脛節の関節は前後に折り曲げるようになり、ダニザトウムシ亜目の場合、蹠節と跗節の関節は不動である[28]。跗節は原則として複数の跗小節(tarsomere)に分かれ、マザトウムシ科などでは数十節ほど多くて鞭のようにしなやかに曲げる[33]が、それ以外では6節以下のものが多い[16]。マザトウムシ科の場合、脚の途中に呼吸器(気管系、後述)に繋がる気門(spiracle, stigma)が開く[13]。脚の形と長さは様々で、ダニザトウムシ亜目やエボシザトウムシ科などでは丈夫で短いが、多くの場合は体の数倍以上に細長い。極端なものでは脚が10cmを超えて体長の十数倍にも達し[13]、知られる中でオオナミザトウムシ(Nelima genufusca)の第2脚が最も長い(最長18cm)[34]。ダニザトウムシ亜目では4対の脚がほぼ同形だが、それ以外の種類では原則として第1脚が最も短く、第2脚が最も長い[11][28][13][10]。スネボソザトウムシ科などでは第4脚が特に強大で棘などの突起物が生えて、基節が後体の両後方まで張り出している[16][35]。トゲアカザトウムシ科などでは第1脚の特化が進み、腿節に棘が並んでいる[29]。

後体

後体(opisthosoma, 腹部 abdomen ともいうが、胴部に相当[19])は付属肢をもたず[36]、9節の体節(第7-15体節)が含まれる合体節である[10]。体節ごとに背板と腹板が上下に並んでいるが、癒合が進んだ場合があり(前述参照)、前2節の腹板は生殖器を覆い被さるように特化される(後述)[10]。第4脚基節に隣接する後体第2腹板の左右には、呼吸器(気管系、後述)の開口である1対の気門をもつ[10]。第9節の末端には肛門を覆いかぶさった1枚の肛門板(anal operculum)があり[37]、これはかつて「後体第10節」ともされてきた[11][26]が、肛門の直後にあり、胚発生においても前述の9節のみ体節として現れるため、これは体節ではなく、むしろ尾節(telson)由来の器官であった可能性の方が高い[10][36]。

生殖器

- ザトウムシの生殖器

A: 産卵管(Ovp)が格納される Leiobunum 属の雌、B: Purcellia illustrans(ダニザトウムシ亜目)の生殖器、C: 陰茎(Pen)を突き出した Leiobunum 属の雄

鋏角類として例外的に、ザトウムシ(少なくともダニザトウムシ亜目以外[38])の外性器は交尾を行うのに適した交尾器であり、雄は陰茎(ペニス、penis, ダニザトウムシ亜目では spermatopositor[38])、雌は産卵管(ovipositor)をもつ[11][10][17]。これらは後体第2節由来の管状の器官で、普段では膜質の鞘とともに腹面の房室(genital chamber, gonostome)に格納され、交尾(雄)や産卵(雌)の時では鞘が反転して長く伸びる[11][17]。陰茎と産卵管は種類により多様で、ザトウムシの種特異性を表した重要な同定形質とされる[39]。

後体最初2節の腹板は前体の中央まで占め込み、生殖器を格納する房室の一部となる[11][26]。後体第1節の小さな腹板(arculi genitales)は生殖孔の背面を、第2節の大きな腹板は生殖器の腹面を覆い被さる[10]。その間は生殖孔(gonopore)が開き、ダニザトウムシ亜目ではそれが常に空いているが、それ以外では第2腹板由来の生殖板[3](genital operculum, genital sternite)に覆われている[10][12]。これらは後体の器官であるが、前体に占め込むことで生殖孔は前体の腹側で前向きに開き、脚の間に備わるように見える[11][26]。この点も通常では後体にあたり、後ろ向きに開いた他の多くの鋏角類の生殖孔とは大きく異なる[10]。

内部の生殖器は単調で、外性器に繋がる嚢(雌の卵嚢 ovisac、雄の精嚢 sperm sac)から1対の生殖腺(雌の卵巣 ovary、雄の精巣 testis)が伸びる。生殖腺の後端が癒合し、全体的にリング状となっている[40][11][26]。一部の雄では、生殖孔の所に1対の特殊な腺がある[40][17]。

性的二形

ザトウムシの性的二形は主に付属肢で見られ、種類により鋏角・触肢・第2脚・第4脚のいずれかに現れる[14]。これは雌に比べて雄の方が発達、もしくは何らかの構造が加えられる[16][29][14]。例えばスネボソザトウムシ科では雄の第2脚もしくは第4脚が強大で特殊な突起があり[41][42][43][44]、ニホンアゴザトウムシ科や Pantopsalis 属などでは雄の鋏角が飛び抜けて強大である[30]。Phalangium 属では雄の鋏角はやや強大で第2節基部が角のように突出し、触肢は長くてより多くの機械受容器をもつ[45]。これらの付属肢は主に雄同士の闘争(後述)で武器として用いられ、著しい個体差(発達具合により複数のタイプに多岐する)をもつものや[30]、雌との触れ合いに役立つと思われるものもある[29][14]。また、体型(雌が大きい)・背板(雄が何らかの溝をもつ)・模様・外骨格の硬化具合が性的二形な種類もあり、臭腺から分泌した化学物質が雌雄により異なるとも考えられる[14]。また、ザトウムシの性的二形な形質も種類により多様で、生殖器と並んで重要な同定形質とされる[39]。

他の内部構造

1-4c: 第1-4脚基節、T: 気門

ザトウムシの体腔は大部分が消化系に占められ、消化管は順に上唇と下唇の間にある咽頭、脳を貫通する食道、および脳の直後から肛門まで続く腸道からなる[11][26]。消化管は数多くの肥厚な消化腺に枝分かれ、背面と左右がそれに覆われている[11][26]。

呼吸器は気管系(tracheal system)であり、後体第2節両腹面の気門から1対の太い気管(trachea)が前体の前へ伸びる[10][13]。気管は付属肢や後体の前半まで枝分かれ、後体の分岐は前体より少ない[11][26]。

前体の中枢神経系は他のクモガタ類に似て、眼・鋏角・触肢に対応する3節の脳神経節(前大脳 protocerebrum・中大脳 deutocerebrum・後大脳 tritocerebrum)と脚に対応する4節の神経節が、食道の周りで1つの集中部(synganglion)となっている[11][26]。前体の後半から後体にかけて両腹面に並んだ神経節が3対あり、主要な内蔵に繋がっている[11][26]。

縦長い心臓は背面前半の体腔にあり、排出器官である1対の基節腺(coxal gland)は第3脚の基節に開く[11][26]。

生理学と生態

要約

視点

- 脚の跗節で葉っぱにしがみつく Phalangium opilio

- ザトウムシの1種の集団

ザトウムシは陸棲動物であり、その分布域は極地と乾燥地帯を除いて世界中の陸地に及ぶ[3][13]。主に森林など湿度が高い植生や地表で活動するが、海岸・高山・洞窟に生息する種類もある[3][46][13][16]。ダニザトウムシ亜目など小型の種類は土壌動物として落ち葉や石の裏で生活し、もしくは洞穴生物である[13]。アカザトウムシ亜目は主に熱帯雨林産で、地表などを緩慢に徘徊する[13]。カイキザトウムシ亜目など脚が特に細長い種類は、数多くの跗小節に分れた跗節を触手のように曲げて物を掴み[33]、それを利して草むらや低木などの植生を歩き回る[13]。マメザトウムシ科は常に体を高く持ち上げて、ザトウムシとして例外的に俊敏に動く[23][16]。

多くのザトウムシは群れに集まって集団を作る習性がある。これは気候の変化(集団越冬など)や、天敵の捕食から身を守る効果があると考えられる[16][47][15]。

感覚

ザトウムシの第1と第2脚は主要な感覚器であり、主に化学受容に頼って獲物、捕食者や配偶を探知したと考えられる[16][48]。ダニザトウムシ亜目以外では、長い第2脚を触角のように伸ばして周りを探知する[28]。臭腺の化学物質は防御(後述)以外では、化学信号として同種を識別するのに使われるとも考えられる[13]。

多くの場合、ザトウムシの中眼の視野は左右に向けており、視力は明暗で物体の大まかな輪郭を察するほどだったと推測される[48]。多くの種類は夜行性で負の走光性をもち(光を避ける)[48]、主に不動な餌(後述)を摂るため、高解像度な視力の必要はなかったと考えられる[16][22]。ただし例外もあり、例えば巨大な中眼と俊敏な動きをもつマメザトウムシ科は、優れた視力で獲物を見て捕食したと考えられる[23][16]。一部の洞窟性の種類は微小な光源に引き寄せて、生物発光するヒカリキノコバエを捕食することも知られている[49]。

餌と天敵

- ダニに寄生される Rilaena triangularis

他の多くのクモガタ類(ダニ以外ではほぼ捕食性で液体状の餌しか摂れない)とは異なり、ザトウムシは多くが雑食性で[15]、鋏角と顎葉で固形物の餌を咀嚼して呑み込むことができる[13]。餌として他の節足動物・ミミズ・陸貝などの小動物から、遺骸・真菌・果物・デトリタスまで知られている[16][13][22][15]。なお、触肢の特殊な粘毛でトビムシを粘りついて捕獲するイトグチザトウムシ科や、カタツムリを常食とするエボシザトウムシ科やアゴザトウムシ属のように、専門食な傾向が強い種類もいくつかある[7][16][32][13][15]。捕食用の主な捕獲器は種類によって異なり、例えばマザトウムシ科は細長い脚で飛行中のハエを捕らえ、アカザトウムシ亜目は主に触肢の棘で獲物を確保し、アゴザトウムシ属は強大な鋏角でカタツムリの殻を砕いて捕食する[7][16][29]。

天敵として脊椎動物(哺乳類・爬虫類・鳥類)・他の節足動物(昆虫・クモ・サソリ・ムカデなど)・扁形動物などが知られ[50][51][52][15]、あらゆる生物群(細菌・真菌・原生動物・条虫・吸虫・ハリガネムシ・ハチ・ダニなど)の病原体や寄生生物に宿主ともされる[53]。

防御

ザトウムシが危険から身を守る防御手段は形態・行動とも多様である[15]。形態として頑丈な外骨格は主要な防御機構で[50][54]、行動として脚を自切したり、臭腺から化学物質(忌避物質)を分泌することが代表的である(後述)[13][15]。それ以外では、種類により警告色・保護色・擬態・棘などの形質で身を守り、触肢で反撃する・群れに集まる・表面にくっつける・体を硬直する・体を上下に揺らす・長い脚で危険を察して逃げる・摩擦音を出すなどの防御行動も知られている[55][56][57][51][29][31][15]。

自切の際、ザトウムシは相手に掴まれた脚の転節を上に曲がり、これにより前後でしか動かない直後の転節と腿節の関節が解体して切断される。言い換えれば、ザトウムシは脚を浮かんだ状態で自発的に自切できない[39]。自切した脚はしばらく小刻みに動き、逃げる際に捕食者の気を取るのに役立つ[13]。なお、ザトウムシの欠損した脚は脱皮で再生しないため、これは頻繁に使われるほどコストがかかる防御手段であり、脚の減少により機動性・感覚能力・代謝率などが低下することが知られている[58][59][60][61][62][63]。一方、脚の欠損は知られる限り交尾の成功率に顕著な悪影響を与えていない[64]。

少なくともダニザトウムシ亜目とアカザトウムシ亜目では、臭腺の分泌物は天敵に対する忌避物質として役に立つ[21]。臭腺口から分泌物の雫を排出し、これはそのまま空気中に蒸発、もしくは脚で相手の体に塗りつく[13]。特にアカザトウムシ亜目では、体の背面が往々にして臭腺口に繋がる溝があり、分泌物がそれに流れ込ことで、背面全体を忌避物質の盾にすることができる[65][16]。また、臭腺の分泌物は抗生や抗真菌な性質をもつため、土壌生物な種類の身を守った可能性もある[13]。一方、ヘイキザトウムシ亜目とカイキザトウムシ亜目では前述のような役割の有無は不明確であり、臭腺や臭腺口が不明瞭・重傷を負っても分泌しない・分泌物が固形物などの種類が知られ、防御以外の機能(化学信号など)に使われる可能性が示唆される[21]。

繁殖と発育

- 護卵中の Acutisoma spelaeum

クモガタ類の中で、ザトウムシは例外的に雄が陰茎を有し、それを雌の生殖孔に差し込んで真の交尾を行う(他の多くクモガタ類の配偶子のやり取りは、雌雄生殖孔の直接的な繋がりではなく、精包の受け渡しを通じて行われた間接的な「交接」である)[13]。雌雄は向き合って、前腹面を触れ合う形で交尾をする[17][66]。これは一般にザトウムシ全般に共通の繁殖行動と思われるが、ダニザトウムシ亜目に関してはほぼ不明で、特に本群の雄性生殖器(spermatopositor)は構造上精包の受け渡しに適したように思われ、精包を生殖孔に蓄える雌も見つかるため、むしろ交接を行う可能性が示唆される[38]。

派手な求愛行動は見当たらない[13]が、種類により雄がメイトガードする・触肢で雌を触る(触肢で雌の第1脚基節を掴む[29])・生殖孔周辺の腺の分泌物をプレゼントとして雌に渡す(婚姻贈呈をする)ことがある[17]。アカザトウムシ亜目では雌雄が往々にして触肢でお互いを掴み、雌が触肢で雄の陰茎をガイドする[29]。一部の種類は雄が雌を巡る争いをし、性的二形に強大化した付属肢(鋏角・触肢・第2脚・第4脚のいずれか)で闘争を行うことがある[41][42][43][44][30][29][14]。

産卵の時、雌は産卵管を伸ばして特定の場所(種類により葉っぱの表面・石の下・土の中・樹皮の裏・昆虫に放棄された茎の巣穴・カタツムリの空殻など)に丸い卵を産む[13]。多くの種類は育児習性をもたない[13]が、育児習性をもつものの中で、卵は種類により雌のみに、もしくは雌雄の両方に保護される[67][68][69][70][71]。一方、単為生殖と思われる種類もわずかに知られている[3]。幼体は成体に似た形で孵化し[36]、5-8齢期の脱皮を経て成体になる[13]。

分類

要約

視点

系統位置

ザトウムシ(ザトウムシ目 Opiliones)は疑いなく真鋏角類(Euchelicerata)のクモガタ類(クモガタ綱 Arachnida)に含める鋏角類(鋏角亜門 Chelicerata)であるが、多くのクモガタ類と同様、ザトウムシの真鋏角類における系統的位置は不明確である[72][1][73]。

20世紀後期以前では、ザトウムシはダニやクツコムシに近縁(Cryptoperculata をなす)という説が主流で[74][1]、特にクツコムシはザトウムシに内包される経緯もあった[75]。20世紀後期では、脚の筋肉の構造(膝節に伸筋をもつなど)を基に、サソリ・カニムシ・ヒヨケムシと単系統群(走脚亜綱 Dromopoda)になる説が提唱された[28][76]。その中では、口器の類似(触肢と第1-2脚基節の顎葉で stomotheca をなす)を基にサソリに近縁(Stomothecata をなす)との説もあった[27]。しかしこれらの説は、2010年代以降から多くの分子系統解析により否定され、代わりにクツコムシとヒヨケムシに近縁[77][78]・カニムシと胸穴ダニ類(Parasitiformes)に近縁[79]・蛛肺類(サソリ・クモ・ウデムシ・サソリモドキ・ヤイトムシ)とクツコムシを含む系統群より早期に分岐[80][81]など、様々な不確かな結果が出ている[27][1]。

化石クモガタ類の目の一つである短腹類(Phalangiotarbi/Phalangiotarbida)は「ムカシザトウムシ」ともいうが、ザトウムシではなく、ザトウムシとの類縁関係も不明確である[27][10]。

下位分類

| |||||||||||||||||||||||||||

| ザトウムシの各亜目の系統関係[12] |

2021年時点では、65科、1,645属と約6,640種のザトウムシが記載される[4]。クモガタ綱の目の中で、ザトウムシの種数はクモとダニの次に多い[72][1][4]。

現生種に限れば、ザトウムシは大まかにダニザトウムシ亜目(Cyphophthalmi, 約230種)・ヘイキザトウムシ亜目(Dyspnoi, 約410種)・カイキザトウムシ亜目(Eupnoi, 約1,800種)・アカザトウムシ亜目(有鉤亜目[82] Laniatores, 約4,200種)という4つの亜目に分かれている[5]。そのうちダニザトウムシ亜目は他の群(Phalangida)より基盤的で、カイキザトウムシ亜目とヘイキザトウムシ亜目は姉妹群(有鬚類/有鬚ザトウムシ類[82] Palpatores をなす)であることは形態学・分子系統学の両方の系統解析に広く認められる[12][5]。分子時計解析によると、各亜目は古生代デボン紀から石炭紀で起源し、中生代白亜紀で多様化したと推測される[5]。なお、化石種まで範囲を広げると、古生代の絶滅種2種のみを含む Tetrophthalmi 亜目もあり、これは生殖孔の構造を基にダニザトウムシ亜目の姉妹群と考えられる[12]。

ザトウムシの科階級までの下位分類は次の通り。特記しない限り、分類体系は Kury et al. 2021[4](WCO-Lite バージョン 1.1)、和名は鶴崎 2020 [83]、地質時代記録は Dunlop et al. 2020[6] に基づく。階級科以上の分類群は太字、絶滅群は「†」、化石記録のない分類群は特記なし。

- Opiliones ザトウムシ目(メクラグモ目[84]、盲蛛目[85])(デボン紀 - 現世)

- †Archaeometidae 科(石炭紀)

- Cyphophthalmi ダニザトウムシ亜目(白亜紀 - 現世)

- Boreophthalmi 下目(白亜紀 - 現世)

- Sironidae ダニザトウムシ科

- Stylocellidae 科(白亜紀 - 現世)

- Scopulophthalmi 下目

- Sternophthalmi 下目

- Boreophthalmi 下目(白亜紀 - 現世)

- Dyspnoi ヘイキザトウムシ亜目(石炭紀 - 現世)

- Acropsopilionoidea 上科

- Acropsopilionidae ミナミマメザトウムシ科

- †Halithersidae 科(白亜紀)

- Ischyropsalidoidea アゴザトウムシ上科(古第三紀 - 現世)

- Ischyropsalidae アゴザトウムシ科

- Sabaconidae ブラシザトウムシ科(古第三紀 - 現世)

- Taracidae アメリカアゴザトウムシ科

- Troguloidea エボシザトウムシ上科(石炭紀 - 現世)

- Dicranolasmatidae 科

- †Eotrogulidae 科(石炭紀)

- Nemastomatidae イトクチザトウムシ科(古第三紀 - 現世)

- †Nemastomoididae 科(石炭紀)

- Nipponopsalididae ニホンアゴザトウムシ科

- Trogulidae エボシザトウムシ科(古第三紀 - 現世)

- Acropsopilionoidea 上科

- Eupnoi カイキザトウムシ亜目(デボン紀 - 現世)

- Caddoidea マメザトウムシ上科

- Caddidae マメザトウムシ科

- Phalangioidea マザトウムシ上科(石炭紀 - 現世)

- Globipedidae 科

- †Kustarachnidae 科(石炭紀)

- Neopilionidae 科

- Phalangiidae マザトウムシ科(古第三紀 - 現世)

- Protolophidae 科(古第三紀 - 現世)

- Sclerosomatidae カワザトウムシ科(ジュラ紀 - 現世)

- Caddoidea マメザトウムシ上科

- Laniatores アカザトウムシ亜目(有鉤亜目[85])(白亜紀 - 現世)

- Insidiatores オンタイアカザトウムシ下目(古第三紀 - 現世)

- Travunioidea タテヅメザトウムシ上科(古第三紀 - 現世)

- Cladonychidae 科(古第三紀 - 現世)

- Cryptomastridae 科

- Paranonychidae ニセタテヅメザトウムシ科

- Travuniidae タテヅメザトウムシ科

- Triaenonychoidea 上科

- Buemarinoidae 科

- Lomanellidae 科

- Synthetonychiidae 科

- Triaenonychidae ミツヅメザトウムシ科

- Travunioidea タテヅメザトウムシ上科(古第三紀 - 現世)

- Grassatores ネッタイアカザトウムシ下目(白亜紀 - 現世)

- Assamioidea 上科(白亜紀 - 現世)

- Assamiidae カケザトウムシ科

- Pyramidopidae 科

- Stygnopsidae 科

- Epedanoidea 上科(白亜紀 - 現世)

- Beloniscidae 科

- Epedanidae カマアカザトウムシ科(白亜紀 - 現世)

- Petrobunidae コイシアカザトウムシ科

- Podoctidae トゲアカザトウムシ科

- Tithaeidae 科

- Gonyleptoidea 上科

- Agoristenidae 科

- Askawachidae 科

- Cosmetidae 科

- Cranaidae 科

- Cryptogeobiidae 科

- Gerdesiidae 科

- Gonyleptidae スネボソザトウムシ科[86]

- Manaosbiidae 科

- Metasarcidae 科

- Nomoclastidae 科

- Otilioleptidae 科

- Prostygnidae 科

- Stygnidae 科

- Stygnopsidae 科

- Phalangodoidea 上科

- Phalangodidae アカザトウムシ科

- Samoidea 上科(新第三紀 - 現世)

- Biantidae 科

- Samoidae 科(新第三紀 - 現世)

- Stygnommatidae 科

- Sandokanoidea 上科(白亜紀 - 現世)

- †Mesokanidae 科(白亜紀)[87]

- Sandokanidae 科

- Zalmoxoidea 上科(新第三紀 - 現世)

- Escadabiidae 科

- Fissiphalliidae 科

- Guasiniidae 科

- Icaleptidae 科

- Kimulidae 科(新第三紀 - 現世)

- Zalmoxidae 科

- Assamioidea 上科(白亜紀 - 現世)

- Insidiatores オンタイアカザトウムシ下目(古第三紀 - 現世)

- †Tetrophthalmi 亜目

- †Hastocularidae 科(デボン紀 - 石炭紀)

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.