トップQs

タイムライン

チャット

視点

南和鉄道

ウィキペディアから

Remove ads

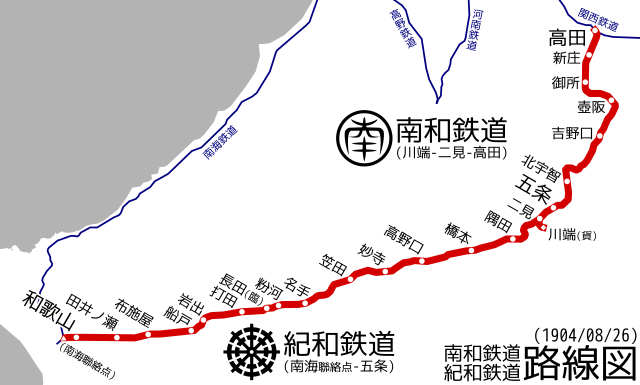

南和鉄道(なんわてつどう)は奈良県にあった私設鉄道で、現在の西日本旅客鉄道(JR西日本)和歌山線の一部高田 - 五条などを建設、運行していた。後に関西鉄道に買収され、さらに鉄道国有法により国有化された。

歴史

要約

視点

奈良県の吉野川流域には大阪鉄道が当初の広大な計画の一部として路線を建設するものと期待されていたが、実現の困難であることが明らかになってきた[2]。そのため、地元の資本で路線を敷設することになり、大阪鉄道の高田から分岐して五条に至る鉄道の敷設を申請、1891年仮免許[3]、1893年(明治26年)免許、1896年(明治29年)に全線開通した。

五条 - 二見は吉野川水運、主に木材のために建設された路線[4]であるが、この途中に紀和鉄道が接続、五条へ乗り入れることになった。これは当初は紀和鉄道側の全線開通までの暫定であり、南和鉄道線に並行して五条までの路線を紀和鉄道が建設することで当局の承認を得ていた[5]。1898年(明治31年)4月11日に紀和鉄道の五条 - 橋本間が開通し、この際に五条 - 二見間に紀和鉄道分岐点が置かれ、この地点から紀和鉄道を分岐した[6]。紀和鉄道は路線の両側から工事を行っていたこともあり、南和鉄道に接続していたこの区間について、南和鉄道に対して当初から営業委託を行っていた。しかし南和鉄道と紀和鉄道の輸送事情の違いからこれは紀和鉄道側に損失をもたらすと認識され、翌1899年(明治32年)3月末限りで営業委託が打ち切られ、紀和鉄道の直営となった[7]。

その後、紀和鉄道の全線が完成する頃になり、もともと需要が少ないにもかかわらず、同じ区間に重複して路線を敷設するのは無駄であるとの意見が紀和鉄道社内から出てきた[8]。このため紀和鉄道は南和鉄道に対して、この区間の乗り入れを恒久的なものとするように求めることになった。紀和鉄道とは合併契約の不履行、接続点の問題や株の買い占めなどで良好な関係ではなかったが、関西鉄道社長の鶴原定吉の仲介により乗り入れに関する正式な契約が成立した。この契約が1901年(明治34年)10月9日に逓信大臣認可を得て、五条 - 分岐点間は紀和鉄道に貸し出された。二見の貨物駅へ行く貨物列車は引き続き南和鉄道が運転するが、五条から和歌山へ向かう旅客列車は紀和鉄道側が運転し、五条 - 分岐点間については南和鉄道が列車運行費用を紀和鉄道に支払うというものであった[9]。その後1902年(明治35年)6月3日にこの接続点に駅を建設して二見駅とし[10]、旧二見駅を川端駅と改称した[11]。

1904年に紀和鉄道が関西鉄道に営業委託したため、既に大阪鉄道を買収していた大鉄道に南和鉄道は両端をはさまれることになった。また同年、近畿鉄道合同の交渉が開かれたこともあり、12月9日付で関西鉄道に事業を譲渡した[12][13]。

年表

- 1891年(明治24年)2月18日 高田 - 五条12M40Cの鉄道布設仮免状下付[3]

- 1893年(明治26年)7月26日 高田 - 五条免許[14]

- 1896年(明治29年)5月10日 高田 - 葛(現吉野口)8M27C開業[15]

- 同年10月25日 葛 - 五条6M42C、五条 - 二見1M71C開業[15]

- 1898年(明治31年)4月11日 紀和鉄道五条 - 橋本間開通により、紀和鉄道接続駅を五条起点78C地点に設定する、紀和鉄道五条 - 橋本間の営業委託を受ける

- 1899年(明治32年)4月1日 紀和鉄道五条 - 橋本間の営業委託を終了し、紀和鉄道の自主営業となる

- 1901年(明治34年)7月1日 紀和鉄道の恒久的な乗り入れに関する正式契約が成立する

- 同年10月9日 紀和鉄道の乗り入れに関する契約が逓信大臣の認可を得る、五条 - 二見を紀和鉄道に貸渡

- 1902年(明治35年)6月3日 紀和鉄道分岐点に二見駅を設置、旧二見駅を川端駅と改称

- 1904年(明治37年)12月9日 事業を関西鉄道に譲渡

Remove ads

路線・駅一覧

輸送・収支実績

- 「官私設鉄道運輸延哩程累年表」「官私設鉄道営業収支累年表」『鉄道局年報』明治38年度(国立国会図書館デジタルコレクション)より

車両

関西鉄道引継ぎ時は機関車5両、客車28両、貨車111両であった[17][18]。

蒸気機関車

客車

開業時から関西鉄道への合併まで、両数の変化はなかった。全車が箱型(いわゆる「マッチ箱」)車体の二軸車で、一二等合造車3両、二等車3両、三等車14両、三等郵便荷物車1両、三等荷物車4両、郵便荷物車3両の計28両である。関西鉄道では一二等合造車が382 - 384(国有化後イロ321 - 323形式図)、二等車が385 - 387(国有化後ロ749 - 751形式図)、三等車が388 - 401(国有化後ハ2288 - 2301形式図)、三等荷物車が86 - 89(国有化後ハニ3658 - 3661形式図)、三等郵便荷物車が90(国有化後ハユニ3516形式図)、郵便荷物車が91 - 93(国有化後ユニ3921 - 3923形式図)と改番された[19]。

形式図リンク先は国立国会図書館デジタルコレクションの『客車略図 上巻』

貨車

開業時は74両が用意された。その内訳は、有蓋車18両、無蓋車27両、土砂車5両、材木車(無蓋車兼用)20両、有蓋緩急車4両である。合併時には111両が在籍しており、内訳は有蓋車33両、無蓋車34両、土砂車5両、材木車35両、有蓋緩急車4両である。

関西鉄道合併後は、有蓋車が711 - 743(国有化後ワ6805 - 6836。1両廃車)、無蓋車が744 - 775(国有化後ト9967 - 9997)、土砂車が776 - 780(国有化後ツ2209 - 2213)、材木車が781 - 815(国有化後トチ455 - 489)、有蓋緩急車が108 - 111(国有化後ワフ2902 - 2905)、手ブレーキ付土砂車が112, 113(国有化後フツ1161, 1162)に改番された。

車両数の推移

- 「私設鉄道現況累年表」『鉄道局年報』明治38年度(国立国会図書館デジタルコレクション)より

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads