十干

甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類からなる集合 ウィキペディアから

十干(じっかん)は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素からなる集合。干支を書くとき干を支の前に書くことから天干(てんかん)とも言う[1]。

概要

古代中国で考えられ、日本に伝えられた。十二支と合わせて干支(かんし、えと)といい、暦の表示などに用いられる。五行に当てはめて、2つずつを木(もく、き)・火(か、ひ)・土(と、つち)・金(こん、か)・水(すい、みず)にそれぞれ当て、さらに陰陽を割り当てている。日本では陽を兄、陰を弟として、例えば「甲」を「木の兄」(きのえ)、「乙」を「木の弟」(きのと)などと呼ぶようになった。「干支」を「えと」と読むのは、この「兄弟」(えと)に由来する。

種類

十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類からなる。十干の本義は、古代研究に便利な漢の釈名や、史記の歴書によっても、実は生命消長の循環過程を分説したものであって、実際の木、火、鼠、牛といった存在に直接関係のあることではない[2]。

十干表

各言語による読み方

| 十干 | 日本語 | 中国語 | 広東語 | 台湾語 | 朝鮮語 | ベトナム語 | 陰陽五行思想的解釈[3] | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 音読み | 訓読み | 意味 | 占い読み/五行読み | |||||||

| 甲 | コウ | きのえ | 木の兄 | こうぼく | jiǎ | gaap3 | kah | 갑 (gap) | giáp | 草木の芽生え、鱗芽のかいわれの象意 |

| 乙 | オツ | きのと | 木の弟 | おつぼく | yǐ | jyut3 | it | 을 (eul) | ất | “軋”に通じ、陽気のまだ伸びない、かがまっているところ |

| 丙 | ヘイ | ひのえ | 火の兄 | へいか | bǐng | bing2 | piáⁿ | 병 (byeong) | bính | “炳”に通じ、陽気の発揚 |

| 丁 | テイ | ひのと | 火の弟 | ていか | dīng | ding1 | teng | 정 (jeong) | đinh | 陽気の充溢 |

| 戊 | ボ | つちのえ | 土の兄 | ぼど | wù | mou6 | bō͘ | 무 (mu) | mậu | “茂”に通じ、陽気による分化繁栄 |

| 己 | キ | つちのと | 土の弟 | きど | jǐ | gei2 | kí | 기 (gi) | kỷ | “紀”に通じ、分散を防ぐ統制作用 |

| 庚 | コウ | かのえ | 金の兄 | こうきん | gēng | gang1 | keⁿ/kiⁿ | 경 (gyeong) | canh | 結実、形成、陰化の段階 |

| 辛 | シン | かのと | 金の弟 | しんきん | xīn | san1 | sin | 신 (sin) | tân | 陰による統制の強化 |

| 壬 | ジン | みずのえ | 水の兄 | じんすい | rén | jam4 | jîm | 임 (im) | nhâm | “妊”に通じ、陽気を下に姙む意 |

| 癸 | キ | みずのと | 水の弟 | きすい | guǐ | gwai3 | kùi | 계 (gye) | quý | “揆”に同じく生命のない残物を清算して 地ならしを行い、新たな生長を行う待機の状態 |

各要素との関連

十日

殷では、10個の太陽が存在してそれが毎日交代で上り、10日で一巡りすると考えられており、十干はそれぞれの太陽につけられた名前と言われている。この太陽が10日で一巡りすることを「旬」と呼ぶ。上旬、中旬、下旬と言う呼び名もこれに由来する。中国には、堯帝の時代に10個の太陽が一度に出、草木が燃えるほど暑くなってしまったので堯帝が弓の巧みな羿という者に命じて9つの太陽を撃ち落とした、という神話があり、この説を裏付けている。

なお、古代エジプト暦でも、10日が1週間で、1ヶ月=30日=3週間であった。フランス革命暦でも1ヶ月を10日ずつの3つのデカード(週)に分けた。

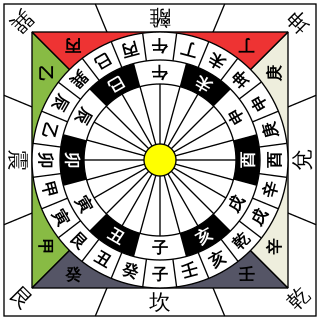

方位

十干は五行説によって説明されるようになると五行が表す五方と結びつけられた。後に十二支・八卦を交えた細かい二十四方が用いられるようにもなった。

恵方は年の十干によって決められる。

法律

日本や韓国、台湾、中国において、法的議論における事案の登場人物の仮名や、契約書などにおける当事者その他の者の氏名又は名称の略称として十干が使われる。

古くは紀元前3世紀、秦の時代の睡虎地秦簡中の法律関係文書で使われている[4]。

例1:甲男は、乙女に対し殺意をもって拳銃を撃ったところ、発射された弾丸は乙女にかすり傷を負わせた後、たまたま側にいた丙男の飼っていた犬のAに命中し、よってAは死亡した。

例2:本件は、甲野太郎が、乙野次郎に対し、売買契約に基づく代金の支払を請求したところ、これに対し、乙野次郎が、丙野三郎による第三者弁済を主張した事案である。

例3:ABC建設株式会社(以下「甲」とする。)、株式会社DEF商事(以下「乙」とする。)及びGHI市(以下「丙」とする。)は、以下の条項によって共同事業に関する協定を締結する。

現代での使用

要約

視点

→「アルファベット」も参照

漢字圏では、何かの分野で甲を A 、乙を B 、丙を C … 壬を I 、癸を J の意味で用いる例がある。

順位

十干は、日本や韓国、ベトナム、台湾、中国などの漢字圏において、ものの階級・等級や種類を示すために使われることもある。焼酎は甲類・乙類に分類される。防火管理者や危険物取扱者、動力車操縦者など、一部の資格は甲種・乙種と区分されている。かつては学校の成績や徴兵検査の結果を表すのに甲・乙・丙・丁・戊を用いていた。

中国語では有機化合物の命名に十干が用いられる。主鎖にある炭素の数が1個なら甲、2個なら乙…となる。例えばメタンは甲烷・エタンは乙烷であり、メタノールは甲醇・エタノールは乙醇である(烷、醇はそれぞれアルカン、アルコールを表す漢字)。ただし、主鎖の炭素原子の数が十を超える場合は漢数字が用いられる。例えばウンデカンは十一烷となる。

中国や台湾ではスポーツのリーグにおいて、甲級(1部)、乙級(2部)という区分けしている。中国の囲碁棋戦の団体リーグ戦では、甲級(1部)、乙級(2部)、丙級(3部)に分けられている。なお中国のサッカーリーグは1部を超級、2部を甲級、3部を乙級として再編成された。

返り点

漢文の訓読では、上下点を跨いで返る場合に、返り点として十干を用いる。また、上下点は上中下の三字しか使えず二回までしか返れないため、本来なら上下点を使うところでも三回以上返る場合には十干を用いる。Unicodeには、返り点としての甲乙丙丁が、U+3199-U+319Cの範囲に収録されている。

| 記号 | Unicode | JIS X 0213 | 文字参照 | 名称 |

|---|---|---|---|---|

| ㆙ | U+3199 | ‐ | ㆙㆙ | 返り点 甲 |

| ㆚ | U+319A | ‐ | ㆚㆚ | 返り点 乙 |

| ㆛ | U+319B | ‐ | ㆛㆛ | 返り点 丙 |

| ㆜ | U+319C | ‐ | ㆜㆜ | 返り点 丁 |

住所

日本の地番においては、地番区域を区別する符号として地番の数字に甲・乙・丙…を冠する地域があり、それら地域では住所の一部として番地の前に十干を付する。この地域は西日本を中心とする広い地域[5]の他、東日本でも茨城県筑西市[6]や下妻市[7]、栃木県宇都宮市新里町[8]、石川県内の市町村[9]などに分布している。この方法は全国的に地番が振られた明治初期の地租改正当時からあり、基本的に町もしくは字単位に地番区域を設定し起番したものが、その町もしくは字が広大すぎるなどの事情で十干を付して地番区域を分割し、結果的に地番の数字が大きくなりすぎない効果があった[5]。その後、地番区域の合体や、それまで地番が無かった区域に追加で付番する必要があった場合にも、既存の地番との重複を避けるために十干を冠して区別した。他にも町・字そのものに地名の一部として十干を使用する例もある[5][8][9]。

石川県では定着しているが、他県では珍しいため、県外の人に甲・乙・丙の入った住所を伝えると驚かれることがある[9]。筑西市では旧町名復活運動が起きたり[10]、宇都宮市新里町では手続きをすれば甲・乙・丙・丁を住所から外すことができるようになったり[8]と甲・乙・丙の住所表記は、地域によっては好意的に見られていない[8]。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.