著作権法 (アメリカ合衆国)

合衆国法典第17編の条文解説、判例と法改正の歴史 ウィキペディアから

アメリカ合衆国の著作権法 (アメリカがっしゅうこくのちょさくけんほう、英: Copyright law of the United States) は、文芸・映像・音楽・美術・ソフトウェアなどの著作物と、その著作者などの権利を保護するアメリカ合衆国 (以下、米国) の法律である。米国民の創作した著作物だけでなく、米国内に流通する外国著作物や、世界のインターネット上に広く流通するデジタル著作物にも米国著作権法は適用されうる[1]。

この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |

1970年代以降、特にメディア・エンターテインメントやIT(情報技術)といった著作物に関わる米国の主力産業が世界的に興隆しており[注 1]、2017年時点での狭義の米国著作権市場[注 2]は1兆3000億米ドルに達し、米国GDP全体の6.85%を占める巨大産業を形成している[注 3]。このような社会的・技術的な変化を受け、米国著作権法は頻繁に改正されているものの[注 4]、十分に追いついていない。また世界的に見ても米国著作権法は主流から外れ、他の先進国よりも著作権保護の水準が低い状況が長らく続いており、国内外から批判の声が上がっている[7][8][9][10][注 5]。

さらに、米国内では著作権侵害を巡る訴訟も多く発生していて、2008年からの10年間に毎年3000件前後が新たに提訴されている[12][13][14][注 6]。これら訴訟の原告側には米国外の企業や個人も含まれていることから、国際政治上の問題としても注視され[注 7]、著作権に関する国際条約を通じて、米国と他国の著作権法の足並みを揃えることも長年の課題となっている。

このような文脈も踏まえながら、合衆国法典第17編 (17 U.S.C.) に1947年から収録[18]されている連邦法としての著作権法を中心に、本項では解説する。著作権法改正の歴史や、著作権に関連する個別の訴訟についても概観するが、詳細については「米国著作権法の歴史」と「米国著作権法の判例一覧」にそれぞれ解説を譲る。

米国著作権法の国際比較

要約

視点

→「大陸法と英米法の違い」も参照

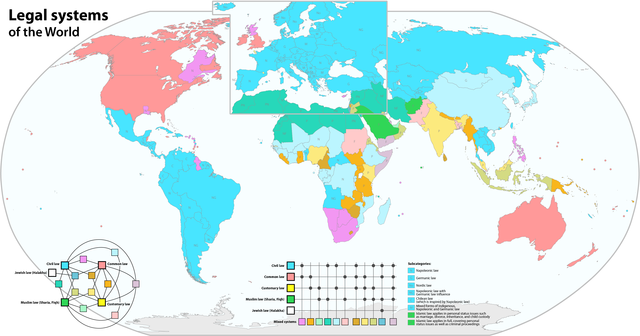

米国著作権法が国際的な主流と異なる理由は、そのルーツにある。1887年発効のベルヌ条約が、今なお基本条約として世界的に機能しているが、条約の原加盟国であるフランスやドイツなどの各国は「大陸法」系であることから、ベルヌ条約の内容も大陸法をベースにしている。一方の米国は「英米法」系であり、根本的な発想が異なる[注 9]。一般的に大陸法は、著作権を "author's right" (著作者の権利) と捉えて著作者の人格を含めた幅広い保護を保障するのに対し、英米法では "copyright" (独占的に複製する権利) と表現される通り、著作物を使った経済利益の保護を主眼に置いている違いがある[25][26]。また、大陸法が法律の条文 (立法府による成文法) を明文化して法を守る運用なのに対し、英米法は法律の解釈 (司法府による判例法) に重きを置いている[11]。そのため条文だけを見ると、後述のとおり、米国著作権法の権利保護は不十分であり、ベルヌ条約の方針に完全には適合していない。

他国との相違点

大陸法系の国々と米国の相違点は、以下の通りである。

- 著作権の保護対象が狭い[注 10]

- 著作隣接権 (著作物の流通に寄与する実演家などの権利) が、著作権法上で明確に定められていない[注 11]

- 著作者人格権が認められている範囲が、視覚芸術作品の一部に限定されている (1989年以前は全く認められていなかった)[29][30][注 12]

- 連邦法では「既発行」(published) の著作物しか保護されなかった (1978年以降は未発行の著作物も保護されるようになった)[29][34]

- 著作物を登録し、著作権マーク「©」を表示しないと保護されなかった (1989年以降不要となった)[35][36]

- 記録媒体に「固定」(fixed) されていない著作物は連邦法では保護されない (詳細は#著作物の定義で後述)[注 13]

- 国際条約を通じた国際社会との連帯が不十分

- 立法府の権限が複雑

- 著作物の利用に関する充実した例外規定と柔軟な司法判断

- 著作権侵害に当たらないフェアユース (公正利用) の基準が著作権法上で定められ、裁判所がケースバイケースで侵害の有無を判定 (#フェアユース採用の評価で後述)[注 19]

- さらに他国と比較し、フェアユース以外の個別例外も詳細に規定されている[55][注 20]

- 賛否あるものの、著作権侵害におけるインターネット関連事業者への免責 (通称: ノーティス・アンド・テイクダウン手続、DMCA通告) など、デジタル化対応が世界でもいち早く明文化されている[56]

- 著作権法と相反する、あるいは補完関係にある他分野の法律を交えた、総合的な司法判断が下されている (特に特許法、商標法、独占禁止法、表現の自由を謳った憲法修正1条など)[注 21]

国際条約の加盟状況

→条約の採択・発効・批准の違いについては「条約 § 条約の締結」を、世界各国の著作権関連条約加入状況については「en: List of parties to international copyright agreements」を参照

| 条約名 | 概要 | 狭義の 著作権 | 著作 隣接権 | 条約の効力状況 | 加盟国数 | 米国の対応状況 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 法的意義が継続している条約 | ||||||

| ベルヌ条約 | 狭義の著作権 (著作者本人の権利) に関する基本条約 | 1886年採択、1887年発効 その後4回改正[58] | 世界171か国[注 22] | 1世紀後の1988年に加入し、1989年3月1日から施行[41][注 23] | ||

| ローマ条約 | 著作隣接権の基本条約 | 1961年採択、1964年発効[60] | 世界93か国[61] | |||

| レコード保護条約 | 著作隣接権の一つである原盤権に関する条約 | 部分的 | 1971年採択、1973年発効[62] | 世界80か国[63] | 1973年に批准し、1974年3月10日から施行[63] | |

| TRIPS協定 | 偽ブランドや海賊版の取締強化を目的とする「ベルヌ・プラス方式[46]」。違反時には世界貿易機関 (WTO) に提訴可能 | 部分的 | 部分的 | 1994年採択、1995年発効[64] | 世界164か国 (WTOの全加盟国)[65][注 24] | 1995年1月1日から施行[65] |

| WIPO著作権条約 | デジタル著作物への対応強化を目的とし、「ベルヌ条約の2階部分[67]」と呼ばれる | 1996年採択、2002年発効[68] | 世界102か国[69] | 1997年署名、1999年批准、2002年3月6日から施行[69] | ||

| WIPO実演・レコード条約 | デジタル著作物への対応強化を目的とするが、加盟にあたってローマ条約の遵守はもとめられない[70] | 1996年採択、2002年発効[71] | 世界102か国[72] | 1997年署名、1999年批准、2002年5月20日より施行[72] | ||

| 視聴覚的実演に関する北京条約 | 視聴覚著作物に限定し、実演家に著作財産権の一部および人格権を認める[注 25] | 2012年採択、2020年発効[73][74] | 世界48か国[75] | 2012年原署名、批准未済[75] | ||

| 法的意義を終えた条約 | ||||||

| ブエノスアイレス条約 | 万国著作権条約の前身 | 1910年採択[注 26] | 米国およびラテンアメリカ諸国の計18か国が批准[注 26] | 1910年に原加盟国として署名[注 26] | ||

| 万国著作権条約 | ベルヌ条約の代替で権利保護の水準は低い | 1952年採択、同年発効 その後1回改正[78] | 世界100か国[79] | 1952年に原加盟国として署名[79] | ||

著作権マーク「©」は21世紀に入ってからも多くの著作物上に見られるが、これはベルヌ条約批准が遅れた米国などの国々への対応のなごりである。大陸法の国々では、著作物が創作された時点で自動で著作権保護がされる「無方式主義」を採用しているが、米国などの英米法の国々では、創作された著作物を政府当局に登録する手続を経て初めて権利保護される「方式主義」が長年採られてきた。その結果、日本の美術品やフランスの小説などを米国で販売する際にも、外国著作権者がアメリカ合衆国著作権局 (略称: USCO) に著作物を登録する必要が出てきた。この手続を回避するため、万国著作権条約に加盟している国の著作物は、「©」を付していればUSCOに未登録でも法的に保護されると定めた。もっとも、これら方式主義の国々が最終的にベルヌ条約を批准して、無方式主義に転換したため、今日においては「©」の表示は法的に何ら意味はなくなっている[80]。

→「方式主義と無方式主義」および「万国著作権条約 § 発効時点でのベルヌ条約との比較」も参照

国内業界への政治的な配慮

上述の米国独自の特徴は、米国内の特定業界への配慮や産業振興が背景にある。

- レコード業界

米国がローマ条約には加盟せず、レコード保護条約にのみ加盟したのは、著作隣接権の保護対象の違いである。著作隣接権とは著作者本人ではなく、著作物の流通に寄与する者 (著作隣接権者) の権利であるが、ローマ条約では保護対象に実演家、レコード製作者、放送事業者を含めている。しかし、レコード保護条約では実演家と放送事業者は除外されている。この理由は、1960年代頃からのレコード業界からの政治的圧力により、レコード製作者の権利は守る必要が出てきたが、著作隣接権者すべての権利を守るとなると、ハリウッド映画業界が俳優 (実演家) に追加で利用料を払わなければならなくなるためである。そこでレコード業界とハリウッド映画業界の双方に配慮するため、米国においては著作隣接権は引き続き認めないが、レコード製作者のみは著作隣接権者ではなく著作者とみなし、著作者本人の権利 (狭義の著作権) で保護することにしたのである[81][注 27]。

- IT業界

レコード業界と並んで米国の主力産業であるコンピュータ・プログラムも、政治的配慮が見られる。一般的に、産業に関する「アイディア」は産業財産権 (特許権や商標権などの総称) で守り、アイディアの「表現」は著作権で守るというアイディア・表現二分論がとられている[83]。これにより、実用的な産業であるコンピュータ・プログラムも、ソースコードやオブジェクトコードなど一部は米国著作権法の下で保護されている[注 28][注 29][85][86]。これは今日では世界的に共通の慣行であるが、もともとは米国から他国への強力な働きかけによるものであったとされ、特許を取得していないコンピュータ・プログラムであっても、著作権で保護されるようになった[注 30]。

現行法の詳細解説

要約

視点

※本節における「現行」とは、特記のない限り2019年2月現在の合衆国法典第17編 (米国著作権法)[88]に基づき記述している[注 31]。

※米国著作権法は特にデジタル著作物に関連する法改正が頻繁に発生しており、1998年10月28日から2014年12月4日の約16年間を例にとると、この期間に可決・制定された著作権の改正立法は計20本以上に上る[6]。条文の最新は合衆国法典の公式ウェブサイトを参照すること。

合衆国法典第17編の全体構成

合衆国法典第17編は章 (Chapter) の名称とその内容に一部不一致が起こっており、章の下の条 (Section) レベルで参照しないと、全体構成が把握できないため注意が必要である。これは米国著作権法の改正が頻繁に起こり、その度に権利保護の対象となる著作物が増え、例外や罰則などが追加で規定されてきたためである[注 32]。

| 章 | 章名 | 条 |

|---|---|---|

| 第1章 | 著作権の対象および範囲 (Subject matter and scope of copyright) | 第101 - 第122条 |

| 第2章 | 著作権の帰属および移転 (Copyright ownership and transfer) | 第201 - 第205条 |

| 第3章 | 著作権の保護期間 (Duration of Copyright) | 第301 - 第305条 |

| 第4章 | 著作権表示、納付および登録 (Copyright notice, deposit and registration) | 第401 - 第412条 |

| 第5章 | 著作権侵害および救済 (Copyright infringement and remedies) | 第501 - 第513条 |

| 第6章 | 輸入および輸出 (Importation and Exportation) | 第601 - 第603条 |

| 第7章 | 著作権局 (Copyright office) | 第701 - 第710条 |

| 第8章 | 著作権使用料審判官による手続 (Proceeding by copyright royalty judges) | 第801 - 第805条 |

| 第9章 | 半導体チップ製品に対する保護 (Protection of semiconductor chip products) | 第901 - 第914条 |

| 第10章 | デジタル音声録音装置および媒体 (Digital audio recording devices and media) | 第1003 - 第1010条 |

| 第11章 | 録音物および音楽ビデオ (Sound recordings and music videos) | 第1101条 |

| 第12章 | 著作権保護および管理システム (Copyright protection and management systems) | 第1201 - 第1205条 |

| 第13章 | 創作的なデザインの保護 (Protection of original designs) | 第1301 - 第1332条 |

| 第14章 | 1972年より前に録音した音楽著作物の不正利用 (Unauthorized use of pre-1972 sound recordings) | 第1401条[注 33] |

著作物の利用者の観点では、著作権者に無断で利用しても著作権侵害に当たらないケースとして、後述するフェアユース (公正利用、第107条) が知られている。しかしフェアユースは原則論に留まっており、著作物の種別や条件に応じた個別規定は複数の条にまたがっている点に留意が必要である。

著作権の定義と保護範囲

どのような種類の権利をどのような著作物に対して付与し、どのような条件下で法的に保護するかを解説する。

権利の内訳

著作権のうち、著作者本人の諸権利 (日本語では「支分権」と呼ばれるもの) について、米国著作権法では「排他的・独占的な権利」(exclusive rights) という強い表現が使われているのが特徴である[注 34]。具体的に排他的権利とは (1)「著作物のコピーまたはレコード複製」(複製権)、(2)「二次的著作物の作成」(翻案権)、(3)「販売、所有権の移転、貸与による頒布」(頒布権)、(4)「著作物を使った実演」(実演権)、(5)「著作物を使った展示」(展示権)、(6)「録音物の場合、デジタル音声送信による実演」(デジタル実演権) の6点だと定義されている (第106条)[注 35]。換言すると、複製や頒布などを著作者の許諾なしに第三者が行うと、著作権侵害になることを意味する (第501条)。

さらに1990年制定の法改正 (Visual Artists Rights Act of 1990、略称: VARA) により、いわゆる (7) 著作者人格権が付け加わった (第106A条)。ただし大陸法諸国の著作権法と異なり、著作者人格権が認められるのは視覚芸術著作物 (visual arts) に限定されている[30][97]。米国著作権法における視覚芸術著作物とは、絵画・素描・版画・彫刻・展示目的の現像写真の5種類に限られている。さらにこれら5種類のうち、複製が200点以下であり、シリアルナンバーと著者の署名が刻まれているものに限定し、著作者人格権が認められる (第101条)。つまり、容易に大量複製や翻案化できるもの、あるいは大衆向け商業目的の著作物には著作者人格権が認められない。著作者人格権が認められないケースとして、ポスター、地図・地球儀、海図、技術図面、図表、模型、応用美術、映画などの動画、書籍、雑誌、新聞、定期刊行物、データベース、電子情報サービス、電子出版物、商品、広告宣伝・説明、パッケージなどの包装・容器、職務著作物が挙げられている (第101条)。

#著作権の保護期間で後述の通り、著作財産権と著作者人格権では権利の保護期間に差がある。

著作物の類型

米国著作権法が定める著作物とは (1)「言語著作物」、(2)「音楽著作物」(これに伴う歌詞を含む)、(3)「演劇著作物」(これに伴う音楽を含む)、(4)「無言劇および舞踊の著作物」、(5)「絵画、図形および彫刻の著作物」、(6)「映画およびその他の視聴覚著作物」、(7)「録音物」、(8)「建築著作物」の8種に分類されているが、例示でありこれらに限らないと記されている (第102条)[注 36]

また、原著作物を活用した「編集著作物」(集合著作物を含む) と「二次的著作物」(別名: 派生的著作物[注 37]) も法の保護の対象となる。編集著作物とは、既存の素材またはデータを選択し、整理しまたは配列し、これらを収集し編成して作られた著作物である。二次的著作物とは、原著作物を用いて、翻訳、編曲、脚色、映画化、美術複製、改訂するなどして創作された作品を指す (第102条)。これらの編集ないし二次的著作物と、その素材となった原著作物の著作権は別個に存在する (第103条)。仮に編集著作物の素材に創作性がなく著作権で保護されていなかったとしても、素材の組み合わせ・整理の方法によって創作性が認められれば、編集著作物単体で著作権が発生する[99]。

- どこまでが著作物なのか

- (1) 言語著作物

- 第101条の定義によると、言葉、数字、数学的な記号、符号などの著作物を指す。ただし、楽譜は符号だが音楽著作物に、演劇脚本は言葉だが演劇著作物に分類される。また判例上は、言語著作物に登場するキャラクターは著作物に該当しないと解されている[100]。キャラクターの保護を巡る裁判としては、1954年の第9巡回区控訴裁「ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ対CBS裁判」(サム・スペード判決) が知られている[注 38]。さらに米国では、言語著作物の題名も著作物に該当しないと判例で解されており[100]、題名の保護を訴える場合は不正競争防止法など、別の法的根拠を求めることになる[104]。しかしフランス著作権法のように、言語著作物に限らずあらゆる著作物の題名も、創作性があれば著作権保護が与えられると明文化されている国もある (L112条-4)[105][注 39]。

- コンピュータ・プログラムも一部はこの言語著作物に含まれている。1980年制定の著作権法改正で、第101条 (各種用語の定義) にコンピュータ・プログラムが追加されたほか、第117条でコンピュータ・プログラムの権利制限が追加規定された[29][96]。また、1983年の第3巡回区控訴裁による「アップルコンピュータ対フランクリンコンピュータ裁判」を始めとする判例によって、コンピュータ・プログラムとデータベースの著作権が保護されるようになった[96][108]。

- (4) 無言劇および舞踊の著作物

- (2) 音楽著作物 - (4) 無言劇および舞踊の著作物に関し、第101条で定義は示されていない。(4) については、言葉を使わず動きとジェスチャーで表現する演劇全般、および観客の前でのダンサーの動きを表現した記録や表記だと解されている。しかし、社交ダンスのステップのように、形式が決まっているものについては著作物として認められていない[109][110]。

- (5) 絵画、図形および彫刻の著作物

- 第101条の定義によると、純粋な美術品だけでなく応用美術、写真や地図、模型、建築設計図などもこれに含まれる[111]。ただし、単純な実用品 (useful article) のデザインは著作物として認められていない。これは実用的なデザインは著作権ではなく、意匠特許権 (米国特許法第171条) で守られるべきと考えられているからである。両者の線引きは、美しさの有無ではなく、美的「表現」なのか、デザインの「新たな発明」なのかの違いにある[112][注 40]。

- しかしながら、実用的・機能的な日用品に芸術的・審美的なデザインが施されている商材が市場に多く出回っており、著作権法上でたびたび問題となっている[114]。世界的には実用品デザインの著作権保護に対するアプローチは以下の3パターンに分かれる[115]。

- 実用品デザインを巡る判例として、ダンサー像がデザインされた卓上ランプに関する「メイザー対ステイン裁判」、およびチアリーディングのユニフォーム製造業同士で争った「スター・アスレティカ対ヴァーシティ・ブランズ裁判」も参照のこと。

- (6) 映画およびその他の視聴覚著作物

- 映画やテレビ番組だけでなく、ビデオゲームも一部は視聴覚著作物として分類される。ビデオゲームはプログラミングされているため、そのソースコードやオブジェクトコードは (1) 言語著作物に分類される[注 28]。そしてゲーム画面の個々のグラフィック要素は著作権保護の対象とはならないが、個々のグラフィック要素が互いに関係し、音響効果も相まって創作性が発生すれば、ゲーム全体 (編集物) として (6) 視聴覚著作物と判定される。これに関するリーディング・ケースとして1992年連邦控訴裁「アタリゲームズ対オマーン裁判」も参照のこと[118][119]。

- (7) 録音物

- 第101条では、一連の音楽、会話その他音声の著作物だと定義されている。ただし、映画などの視聴覚著作物に含まれているセリフなどは除く。音楽レコードについては録音著作物に該当するが、アーティストである実演家と、レコード会社であるレコード製作者の共同著作物と考えられているため[120]、大陸法諸国の著作権法と異なり、実演家やレコード製作者は著作隣接権者として捉えられていない。

- (8) 建築著作物

- 建築の設計図は (5) 絵画、図形および彫刻の著作物に含まれるが、ベルヌ条約加盟以前は建築物そのものは著作物として保護されていなかった。これは実用的なデザインとみなされていたからである。1990年の改正法により、建築著作物も著作権保護が認められるようになった[121]。

- 編集著作物

- 編集著作物 (compilations) には集合著作物 (collective works) を含む。集合著作物の例は定期刊行物、選集、百科事典などが挙げられる。また、日本ではデータベースは編集著作物ではなく別個の著作物としているが、米国およびその他諸外国はデータベースを編集著作物としている[122]。これに関しては、集合著作物の一種である新聞や雑誌に寄稿された記事が、その後デジタル化されて他社オンラインデータベースに無断・無償で転載された「ニューヨーク・タイムズ他対タシーニ裁判」(2001年最高裁判決) などが存在する。

→「データベース権」も参照

- 二次的著作物

- 二次的著作物の中には、外形的に明らかな翻訳や映画化などもあるが、美術複製の著作物性は曖昧であり、より厳格な創作性を求めていることから過去の判決も多い[123]。既存の芸術作品を精緻に複製しただけでは創作性が認められず、複製を行った制作者に独自の創作判断があったかが問われることになる[124]。名画を元に制作された版画を巡る「アルフレッド・ベル対カタルダ・ファインアーツ裁判」、およびディズニーのキャラクターを模した玩具のメーカー同士で争った「ダーラム対トミー裁判」も参照のこと[124][123]。

保護されないもの

著作権保護の要件を満たしておらず、かつ特許や商標権なども認められていないものは、パブリック・ドメインとみなされ、これらを第三者が無断で利用しても、上述の排他的権利を侵害したことにはならない。パブリック・ドメインの内訳は、(1) そもそも著作物性が認められないもの、(2) 著作物ではあるが著作権が「元来発生しない」もの、(3) 著作権は発生したが後に「消滅した」ものに大きく分けられる。

連邦法による著作権の保護目的と対象

連邦議会は、著作者 (author) および発明者に対して、それぞれ著作 (writings) および発明に対する排他的権利を一定の期間に限り付与することにより、科学および有用な技芸の振興を促進する...権限を有する。

“

”

- (1) 著作物性が認められないもの

- 上述の8ジャンルのいずれかに該当していても、著作物性がないとされるケースがある。その要件の一つが「創作性」の有無である。合衆国憲法で定めた特許・著作権条項の「著作者 (author)」の用法から、著作権には創作性 (originality) が必要であるとされている[127][128][注 44]。

- 著作物性を巡って争われたリーディング・ケースとして、1990年最高裁判決の「ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判」が世界的に知られている[137]。これは電話帳に掲載された電話番号を無断で転載した事件であり、単なるデータの配列だけの電話帳には創作性が認められないとして、無断転載が合法と判示された。この判決により、アイディア・表現二分論 (著作者の創作性に基づく「表現」を保護するのが著作権だとする考え方) が明示され、額の汗の法理 (著作物の内容や特性の如何に関わらず、著作者の労力の賜物である著作物を保護しようとする考え方) は否定されることとなった[138][139]。

- 無方式主義を採用する国では、著作物を創作した時点で自然に著作権が発生する。そのため、創作者本人は著作権保護の対象内だと認識していても、第三者の目には創作性がないものと映り、認識にギャップが生じることがある。そしてこのギャップは、著作権侵害で提訴した時、あるいはUSCOに著作物を登録した時に初めて公となり、解消される。たとえば先述の「アタリゲームズ対オマーン裁判」では、アタリ社がUSCOにゲームを登録しようとして申請を却下されたことから、当時のUSCO局長ラルフ・オマーンを提訴している。最終的にオマーン局長の判断は誤りだったとして、連邦控訴裁は当ゲームの著作物性を認めた[118][119]。

- ファイスト判決やアタリ判決以外にも、創作性の線引きを巡って争われた判例が複数存在する。たとえば、ケーキ箱のラベルやプラスチックの花には創作性が認められた一方、言葉やフレーズの断片、スローガン、音楽のわずかな変奏などは創作性が否定されている[注 45]。

- (2) 著作物性は認められるが、著作権が発生しないもの

- 特許・著作権条項の「著作 (writings)」の文言から、著作物は何らかの媒体に固定 (fixation、fixed) されていなければならないと解されている。この固定要件とは、印刷物や録音・録画など何らかの媒体に記録されている必要があり (第102条)、固定されていない生の著作物は米国において法的保護の対象外となるという意味である[127]。例えば、日米の大学間でインターネットを使って合同授業が行われており、それがライブ配信されただけでは、その授業内容は米国側では著作権保護されない[141]。多くの先進国で、著作権保護に固定要件は定められていないことから、米国著作権法の特徴ともいえる[127]。固定の要件が判示されたケースとしては「ゴールドスティン対カリフォルニア州政府裁判」(1973年最高裁判決) が知られている[142]。ただし未固定の著作物を保護しないのは連邦著作権法であり、別途、州法のコモンロー・コピーライトで保護されることもある点に注意が必要である[143]。

- 加えて、たとえ固定要件を満たしていたとしても、合衆国政府の著作物には著作権保護が認められない (第105条)。ただし、州政府などの地方自治体の著作物については、合衆国法典の規定の範囲外であり、各自治体で別途定められている。例えばオレゴン州やジョージア州などでは、注釈付きの州法法令集は著作権保護の対象内だとしている[注 46]。

- (3) 著作物性が認められ、著作権が発生した後に消滅したもの

- 著作権の保護期間が切れた著作物が該当する。米国著作権法では過去に著作財産権の保護期間を2段階制にしており、最初の期限が切れる際に更新手続を行えば延長できた。しかしこの更新手続を怠ったことから、他者に無断で著作物を悪用されたケースもある。詳細は「ダスター対20世紀フォックス裁判」(2003年最高裁判決) も参照のこと[146]。

著作権の保護期間

→各国共通の総論については「著作権の保護期間」を、現行の保護期間の比較については「世界各国の著作権保護期間の一覧」を参照

著作財産権 (第106条) と著作者人格権 (第106A条) では保護期間が異なる。著作者人格権が米国著作権法で認められたのは1990年の改正時であり、当改正以降の創作された視覚芸術著作物については、著作者が死亡した年の暦年最終日までが保護期間となる。一方、当改正以前に創作された場合は、後述する著作財産権と保護期間は同一に設定されている。また、創作日がいつかに関わらず共同著作物の場合は、最長生存者の死亡年最終日まで著作者人格権が保護される (第106A条(d))。

著作財産権については、原則は著作者の没後70年間が著作権の保護期間となる。しかし保護期間は数回の法改正により延伸していることから、現行法においては著作物の発行日が1978年1月1日 (1976年制定の著作権改正法の施行日) を境にして保護期間が異なるほか、様々な条件分岐が発生している。未発行または米国内で初めて発行された著作物 (但し録音物および建築物を除く) を例にとると、保護期間は以下となる[147]。なお、「発行」については#著作物の発行の定義で、著作権表示や登録手続については#著作権保護の手続で後述する。

| 発行日 | 著作権表示あり | 著作権 表示なし | |

|---|---|---|---|

| 更新手続あり | 更新手続なし | ||

| 1927年12月31日以前 | PD | PD | PD |

| 1928年1月1日 - 1963年12月31日 | 発95 | PD | PD |

| 1964年1月1日 - 1977年12月31日 | 発95 | 発95 | PD |

旧法下で、全条件の著作物(録音物および建築物を除く)がPDとなる発行年は次の算式で求められる。

(x年末にPDとなる著作物の発行最終年)=x-95

例:2023年末にPDとなる著作物の発行最終年=2023-95=1928

| 発行日[注 50] | 創作日 | 実名著作物 | 実名著作物以外 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 著作権 表示あり | 著作権表示なし | 著作権 表示あり | 著作権表示なし | ||||

| 事後登録 あり | 事後登録 なし | 事後登録 あり | 事後登録 なし | ||||

| 1978年1月1日 - 1989年2月28日 | 1977年以前 | 旧法 or 2047末 | 没70 | PD | 旧法 or 2047末 | 発95 or 創120 | PD |

| 1978年以降 | 没70 | 没70 | PD | 発95 or 創120 | 発95 or 創120 | PD | |

| 1989年3月1日 - 2002年12月31日 | 1977年以前 | 旧法 or 2047末 | 旧法 or 2047末 | 旧法 or 2047末 | 旧法 or 2047末 | 旧法 or 2047末 | 旧法 or 2047末 |

| 1978年以降 | 没70 | 没70 | 没70 | 発95 or 創120 | 発95 or 創120 | 発95 or 創120 | |

| 2003年以降 | 1977年以前 | 没70 | 没70 | 没70 | 発95 or 創120 | 発95 or 創120 | 発95 or 創120 |

| 1978年以降 | 没70 | 没70 | 没70 | 発95 or 創120 | 発95 or 創120 | 発95 or 創120 | |

| 未発行 | 不問 | 没70 | 没70 | 没70 | 創120 | 創120 | 創120 |

- 凡例

| 凡例 | 解説 |

|---|---|

| 没70 | 著作者の没後70年間 |

| 発95 or 創120 | 発行から95年間、あるいは創作から120年間のいずれか短い方 (職務著作、変名著作、無名著作、著作者の死亡日不明など、実名著作で定めた「没後70年間」を適用できないため) |

| 発95 | 発行から95年間 |

| 創120 | 創作から120年間 |

| 旧法 or 2047末 | 旧法で規定の保護期間満了まで、あるいは2047年12月31日までのいずれか長い方 |

| PD | 保護期間が終了し、パブリック・ドメインに帰す |

1978年1月1日以降に創作された著作物に対しては、米国著作権法では一般的に著作者の没後70年までとされる。著作者が複数人いる場合は、最も生存の長かった者を基準とする。ただし、職務著作・無名著作 (著作者不明)・変名著作 (ペンネームや芸名などを使った創作)・著作者の没年不明の場合は、創作日から120年あるいは発行から95年のいずれか短い年数が適用される (第302条)。

1978年1月1日より前 (1977年12月31日以前) に創作された著作物の保護は、既発行と未発行で保護期間が異なる。未発行かつパブリック・ドメインにも帰していない場合は、上述の第302条と同期間が適用される。ただし、この未発行著作物が1978年1月1日から2002年12月31日の間に発行された場合は、2047年12月31日まで著作権の保護が認められる (第303条)。また、1978年1月1日より前に頒布していても、レコードに関しては既発行とはみなされない例外が設けられている (第303条)。

1978年1月1日より前に創作された既発行著作物のうち、1978年1月1日時点で最初の保護期間中の場合は、28年間が認められる。また最初の保護期間が満了した後、一定の条件を満たせばさらに67年間更新延長できる (第304条)[注 51]。

ただし、著作者の生死に関わらず、1923年12月31日以前に創作 (楽曲の場合は1922年12月31日以前に作曲) された著作物は、保護期間が消滅してパブリック・ドメインとみなされる[147]。

- 保護期間の計算方法

米国著作権法の場合、保護期間の満了日は暦年の最終日とされる (第305条)。例えば1980年代に創作され、著作者が1990年9月1日に死去した場合、著作権の保護期間は死後70年のため2060年までであり、その暦年の最終日である2060年12月31日が満了日となる。日本の著作権法でも死後70年で満了の場合、死去日の翌年から起算して70年間のため、満了日は必ず暦年の最終日 (12月31日) に到来する[148]。したがって米国と日本の満了日の計算方法は実質的に同じである。

著作物の発行の定義

著作物の流通の観点からは、「既発行」(published) と「未発行」(unpublished) に分類され、著作権の保護範囲が異なる[注 52]。1976年の著作権改正法(Copyright Act of 1976) が施行された1978年1月1日以降は、米国著作権法の連邦法でも未発行著作物が保護されるようになったが[34]、いまだに既発行と未発行では保護期間に差異がある。ここでの「発行」(publication, publish) の定義とは (第101条)、「著作物を複製 (copy) またはレコード収録 (phonerecord) し、一般に頒布すること」であり、「販売その他の手段による所有権の移転、レンタル、リースや貸与」が頒布の具体的手段として挙げられている。そして「更なる頒布、実演または展示を目的として、複製またはレコード収録した著作物を特定の団体組織に提供することを発行と呼ぶ」としている。注意点として、「著作物を公に実演したり展示したりする行為そのものは、ここでの発行には含まれない」としている[注 53]。

著作物の多くがインターネットを介して流通している現代社会において、発行の境界線をどのように解すべきか、いくつかのアプローチがとられている。全米の著作権関連団体・企業などが参加する米国著作権連盟 (The Copyright Alliance) によると、公衆向けに流通・販売・展示する目的で、著作物が複製またはレコード収録された最初の日が、既発行と未発行の境目だとされる。既発行の著作物の場合、発行を起点として著作権の保護期間が計算される[150]。

また米国メディア写真家協会 (ASMP) は、写真のデジタル画像をウェブサイトにアップロードした場合、発行に該当するのかについて回答を寄せている[151]。同協会によると、

- 顧客に依頼されて撮影した写真をデジタルデータの形式で納品した場合、「複製またはレコード収録した著作物を特定の団体組織に提供」に該当するため、発行とみなされる可能性がある

- 写真家個人が運用するウェブサイトにデジタル画像を掲載した場合、そのサイトが一般からアクセス可能な状態であれば発行とみなされ、またそのウェブサイト自体が写真だけでなく文章やイラストなどの著作物で構成されているため、ウェブサイト全体が著作権保護の対象となるだろう

と解説している[注 54]。

著作権保護の手続

1976年制定・1978年施行の著作権改正法により、USCOへの著作物の登録がなくとも著作権保護が与えられることとなった (第409条)。しかし米国内で最初に発行された著作物に関し、著作権侵害などで民事訴訟を起こす際には、USCOへの登録が必要となる (第411条)[注 55]。登録申請にあたり、著作者名・住所、(無名または変名著作物の場合は) 著作者の国籍または住所、創作年と発行日・発行国などを著作権者は記入する必要がある (第409条)。これは無名・変名・職務著作物であるか否かや、最初の発行国が米国内であるか否かによって、著作権保護期間のカウント方法が異なるためである。USCO局長は提出された登録申請に基づき、著作権法が定める著作物でないと判断した場合は却下し、許可されたもののみ登録証明書を発行する (第410条)。裏を返すと、著作権法の保護対象をUSCO局長が線引きしており、司法に対する越権行為ではないかとの懸念もあり、この「登録」の定義を巡って争われた裁判も数件存在する (「ニューヨーク・タイムズ他対タシーニ裁判」、「リード・エルゼビア対マッチニック裁判」、「フォース・エステート対Wall-Street.com裁判」も参照)。

1988年のベルヌ条約実施法(Berne Convention Implementation Act of 1988)[注 56]の成立により、米国でも1989年から無方式主義が採用された結果、著作権保護の観点からは著作権マーク「©」 (マルC、Copyrightの意) または「℗」(マルP、レコードのPhonogramの意) や著作者名、発行年の表示は必須ではなくなった (第401条)。

→「著作権表示」も参照

USCOへの著作物の複製の納付は引き続き原則必要となっており、発行から3か月以内に行わなければならない。納付はコピー2部 (レコードの場合は発行に付属していた印刷物などの付属資料も) が求められている。ただし元々コピーが4部以下しか作成されていない著作物 (1点ものの絵画など) や、シリアルナンバーを付した限定リリース品などは納付の義務が免除されている。納付を怠った場合、著作物1点あたり250ドル以下の罰金が科される (第407条)。

国際的な著作物への対応

→「著作権の準拠法」も参照

著作物が国際的に流通する社会において、どこの国の著作物がどこで利用された場合に米国著作権法が適用されるのかが問題となる。米国著作権法では、既発行と未発行著作物で対応が異なる。未発行著作物の場合、著作者の国籍や現在居住地は不問で著作権の保護対象になる (第104条)。一方、既発行著作物は、以下6要件のいずれか1つ以上に該当すれば、米国著作権法が適用される (第104条)。

- 発行初日の段階で、著作者の一人以上が「米国籍あるいは米国住民」、「条約加盟国の国民、住民、あるいは加盟国の政府機関などの主権者」、「無国籍者 (現在居住地は問わない)」のいずれかに該当する場合

- 米国内で最初に発行されたか、あるいは発行初日の段階で条約加盟済の国で発行された場合

- 音声レコーディングのうち、条約加盟国内で最初に録音完了したもの

- 絵画、図形または彫刻作品のうち、ビルなどの建造物に組み込まれている場合、あるいは建築著作物のうち、米国ないし条約加盟国内のビルなどの建造物に組み込まれている場合

- 最初の発行者が国際連合もしくは国際連合の専門機関、または米州機構 (OAS) の場合

- 一定の条件下で、米国大統領の布告 (proclamation) によって保護すると指定された著作物

国際著作物に対するこのような運用は、米国以外の著作権法でも見られることから、同一の著作物を巡って、同一の原告と被告が世界各国の裁判所で係争する事態が発生している。その代表例が「ウルトラマン裁判」である。本件では、日本、タイ、中国、米国でそれぞれ訴訟が起こり、異なる判決が出ている[157][158][159]。

著作者と第三者の権利関係

ここからは、上述の著作物に対する諸権利を、誰が有するのかについて解説する。

著作者と著作権者の相違点

個人・団体を問わず著作権を有する者を「著作権者」と呼ぶが、米国著作権法では著作権が誰に帰属するのかを大きく3つに分けて定義している (第201条)。第一に、著作物の著作者 (最初の作成者) が著作権者だとする「原始的帰属」 (Initial ownership) という基本的な考え方である。第二に、雇用主の命により業務の一環で従業員が著作物を作成した場合は、著作者である従業員個人ではなく雇用主が著作権者だとする「職務著作」 (Works made for hire、またはWorks for hire)[注 57]の考え方である。第三に、個々の著作物を寄せ集めて作成・編纂された「集合著作物」である。複数の楽曲を収録した音楽アルバムや、複数のジャーナリストが寄稿して発行される雑誌などが集合著作物に該当する。集合著作物の著作権と、それを構成する個々の著作物の著作権は別個に存在する。

特に職務著作における「従業員」や「職務」がどこまでを指すのかは国によって異なり、その定義が問題になる[注 58]。たとえば、社外に業務を委託または注文して創作された成果物は、委託元 (発注者) と請け負って創作した者のどちらが著作権を有するかは、職務著作の定義に関わる。米国著作権法の条文上では、雇用契約の関係にある従業員だけでなく、一定の条件下で委託著作物も職務著作として認められている (第101条)。職務著作に関するリーディング・ケースとして「CCNV対リード裁判」が知られている[165][166][167]。

→詳細は「職務著作 § アメリカ合衆国」を参照

第三者への著作権の移転

第106条で定められた排他的権利 (支分権) は、譲渡や独占ライセンス許諾、抵当設定、相続などによって著作者から第三者に移転 (transfer) することができる (第201条 (d))。著作権の移転が効力を発するには、著作権者あるいはその代理人による署名付きの書面作成が必須となる (第204条)。この譲渡証書は任意でUSCOに登録することもできる (第205条)。

移転は支分権全てである必要はなく、その一部のみ移転することが可能である。例えば、小説の作者が小説出版権 (原著作物の頒布権) を出版A社に売却し、小説の映画化権 (二次的著作物の作成権) を映画配給B社に売却するといったように、諸権利をバラバラに分解する行為も移転と定義される。また、独占ライセンスの許諾に有効期限を設定したり、その独占をある地域に限定したりするといった、時空を特定することも可能である (第201条)。ただし、米国著作権法上の移転の定義には、非独占ライセンス許諾は含まれない (第101条)。また移転の対象に第106A条は含まれないことから、著作者が死去すると著作者人格権は第三者に継承できないと解される (第201条)。集合著作物、職務著作、およびライセンスを巡って争われた例として「ウォーレン出版対スパーロック裁判」も参照のこと。

所有者の権利と消尽論

米国著作権法の定める著作権者とは、著作物の排他的権利を有している者であって、排他的権利を行使して作成された実物の所有者 (購入者) とは分けて捉えられている (第202条)。所有者とは例えば、出版された書籍や音楽ダウンロードサービスで配信された楽曲を購入した消費者である。仮に小説を執筆した著作者がその小説を出版販売したとしても、小説の購入者が所有しているのは小説という実物の商品のみであって、小説の著作権まで購入したわけではないという意味である。

複製された著作物の所有者は、著作権者の許諾なしで自由に所有物を売却処分することができる。つまり、著作権者の排他的権利は、複製された著作物の処分方法にまでは及ばずに消えることから、これを「消尽論」または「ファースト・セールス・ドクトリン」(The First Sales Doctrine) と呼ぶ[168]。ただし、録音物またはその録音物に含まれる音楽著作、あるいはコンピュータ・プログラムのコピー所有者が処分する際には、一部の例外を除き、著作権者の許諾が必要になる。また所有者は、著作物のコピーまたはレコード複製を使って、その場で一般の観衆向けに展示することができる。展示が許されるのは所有者であり、著作権者から著作物を貸与された場合は適用外となる (第109条)。レコードとコンピュータ・プログラムは特に貸し手側が違法にコピーして流通させ、著作権者の利益を損なう恐れがあることから、1994年の改正法で第109条に (b) 項を追加している[注 59]。消尽論を巡る裁判は、「カートサン対ワイリー裁判」と「オメガ対コストコ裁判」も参照のこと。

著作物の利用と著作権侵害

フェアユース (総論)

→「フェアユース」および「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国) § フェアユース関連」も参照

著作物そのものはパブリック・ドメインに帰しておらず保護期間内であっても、一定の条件を満たしていれば著作者に無断で利用しても著作権侵害とはならない。その代表例がフェア・ユース (公正利用) である。

フェアユースの利用シーンとしては「批評、解説、ニュース報道、教育、研究または調査」が例示されており、また最終的には「使用の目的・性質」(非営利の教育やパロディによる変形的利用など)、「著作物の内容」、「量・質の両側面から著作物が使用された割合」、「使用によって著作物の市場価値にどの程度影響を及ぼすか」などを考慮して総合して判断される[170][171]。条文ではincludingやsuch asといった表現が使われていることから、これら利用シーンや考慮点はあくまで例示である点に留意が必要である (第107条)[注 60]。

これら4基準のうち、特に第1基準の変形的利用、および第4基準の市場代替性が重視される傾向にあると指摘されている[170]。第1基準で商用目的であったにもかかわらず、同じく第1基準の変形的利用が優先して認められた結果、フェアユース判定となった「キャンベル対エイカフ・ローズ・ミュージック裁判」(1994年最高裁判決) などが知られている。本件は映画の主題歌『Oh, Pretty Woman』のパロディ曲を巡る争いである[172][173]。

フェアユース以外の個別規定

第107条のフェアユースとは別に、特定条件下で著作権者の排他的権利に制限がかかり、利用が緩和・促進されている条項が複数ある (第108条 - 第122条)。例えば、図書館や文書資料館による複製は公共の利益目的であり、著作権侵害に該当しないとされている (第108条)。またコンピュータ・プログラムにも著作権が認められるが、そのプログラムのコピー所有者が著作者に無断で新たにコピーまたは翻案物 (adaptation) を作成する場合、一定の条件を満たしていれば著作権侵害とならない。その条件とは、コンピュータ・プログラムを内蔵した機械・端末を生産する目的であり、それ以外に転用されないこと、あるいは保存目的で更なるコピーまたは翻案物を作成し、所有者が所有権を喪失した時点で廃棄することの2点である (第117条)。

著作権侵害と救済手段

→「著作権侵害」も参照

民事訴訟

権利を侵害された被害者 (著作権者) は、請求権が発生してから3年以内であれば民事訴訟を起こすことが可能である (第507条)。裁判は長期化することもあるため、短期的な救済として差止命令、差押や処分を被害者は裁判所に請求し、さらなる侵害を食い止めることができる (第502条、第503条)。差止命令とは侵害者の行為を止めさせる裁判所命令であり、米国全域で効力を発揮する。換言すると、差止命令の法的強制力は米国外には及ばないことを意味する。差止命令の法的根拠と手続については、合衆国法典第28編 (各種訴訟法) の第1498条 (特許権および著作権) に定められている。また、著作物を違法に複製している場合などは、その複製物を差し押さえるだけでなく、複製のために用いられる版木やテープといった手段も廃棄処分できる (第503条)。

金銭的な賠償として、被害者は現実損害賠償あるいは法定損害賠償を選択できる。現実損害賠償の場合、被害者が被った現実損害の額と、著作権侵害者が得た利益の総額で算出される。被害者は侵害者の総収入のみ立証責任がある。総収入のうち、著作権侵害以外から得た収入などがある場合は、侵害者側の申告で初めて控除され、現実損害賠償額が最終決定される (第504条)。

一方、法定損害賠償を選択した場合、著作物1点あたり、原則は750ドル以上3万ドル未満で裁判所が賠償金額を決定する。原著作物を用いて作成された編集著作物や二次的著作物も著作権侵害を被った場合、著作物1点あたりの賠償単価が上乗せされることはあっても、「著作物1点」がダブルカウントされるわけではない (第504条)。また、著作権侵害が故意だと認められた場合は、賠償単価の上限が3万ドル未満から15万ドル未満まで増額される。逆に侵害者が知らずに侵害していた場合は、賠償単価の下限が750ドル以上から200ドル以上まで減額される[注 61]。

損害賠償に加えて、民事訴訟に要した費用も請求できる。具体的には提訴に要する諸手続の費用の他、雇用した弁護士への報酬支払額も補償の対象となる (第505条)。

「キャピトル・レコード他対トマス・ラゼット裁判」(2012年第8巡回区控訴裁判決) や「ソニーBMG他対テネンバウム裁判」(2013年第1巡回区控訴裁判決) などでは法定損害賠償の金額水準の妥当性を巡って争われた。個人がPeer to Peerで楽曲ファイルを無断シェアしたことから、総額150万ドルもの賠償を一個人に対して求める陪審意見もあり、個人・非商用の著作権侵害行為に対する適正手続 (due process) の観点から違憲性が主張された事件である[176][177][178]:65–71。

間接侵害 (二次侵害)

たとえば、一般ユーザがインターネットサービスを介して著作権侵害コンテンツを投稿・シェアすることがある。このような場合、直接的な責任は当該ユーザ個人が負うが、権利侵害の場や手段を提供したり、侵害行為を止めることができたにもかかわらず監督を怠ったインターネット関連事業者にも間接侵害 (二次侵害) の責任が発生するケースがある[179]。以下では間接侵害について解説する。

著作権法における「寄与侵害」とは、直接的に著作権侵害は行っていないものの、そのような侵害行為が起こりうると分かっていながら、誘発するような間接的な関与をしている場合である[183]。つまり、第三者に著作権侵害を行うよう指示・そそのかす (法律用語で教唆という) か、または直接手は下していないものの著作権侵害に重大な「貢献」をしていれば、寄与侵害の責任を負うことになる[184]。寄与侵害では、著作権侵害が実際に起こっていることを知っているケースだけでなく、知っていて当然であり合理的であろうと推定されるケース (擬制的認識、constructive knowledge) も含まれる[183][185]。

一方「代位侵害」とは、侵害行為を行わないよう監督責任・権限を有する者が、その義務を怠った結果、侵害が発生した場合である[183]。寄与侵害とは異なり、侵害行為の認識の有無は問われないが、代わりに権利侵害によって直接の経済的な利益を得ていることが責任成立の要件となる[183][186]。「代位」とは、最も分かりやすいのが従業員と雇用主の関係であり、服務中に従業員が著作権侵害を行えば、雇用主にも代位責任がおよぶ。ただしこの「代位」の概念は、英米法における代理法に基づいており[187][注 62]、雇用主 (使用者) だけでなく信託や組合といったあらゆる個人・法人の信認関係 (fiduciary relation) を有する代理人 (エージェント) 全般に適用される[188]:1–2。

寄与侵害や代位侵害のリーディングケースとしては、通称「ソニー・ベータマックス判決」(1984年最高裁判決)[189][53]や通称「ナップスター判決」(2001年第9巡回区控訴裁判決)[190][191]、通称「チェリー・オークション判決」(1996年第9巡回区控訴裁判決)[190][192]が知られている。ソニー・ベータマックス判決では、(特許法とは異なり) 著作権法上では寄与侵害や代位侵害が明文化されていないものの、第三者に責任を負わせる正当性を認めている[182]。ナップスター訴訟では、Peer to Peerの通信環境下で個人が楽曲を無断シェアしたことから、ファイルシェアの場を提供し、著作権侵害のアクセスを停止するなどの監督責任を怠ったとして、ナップスター社に寄与侵害と代位侵害が認められている[191]。チェリー・オークション訴訟はフリーマーケットで著作権侵害の海賊版が販売されていた事件だが、販売していた出店者 (直接侵害者) だけでなく、場貸ししていたフリーマーケット開催者にも寄与侵害が認められた[190]。

ただし無限の間接侵害を認めているわけではなく、1998年制定・施行のデジタルミレニアム著作権法 (DMCA) によって著作権法が改正され、著作権侵害がインターネットを介して行われた場合、その通信環境を提供したインターネットサービスプロバイダー (ISP) またはオンラインサービスプロバイダー (OSP)、あるいは検索エンジンなどのデータキャッシング事業者各社は、一定の条件下で損害賠償を免責されることとなった (第512条)。第512条はいわゆるセーフハーバー条項とされ[注 63]、「ノーティスアンドテイクダウン手続」(notice and takedown) や「DMCA通告」などと呼ばれている[注 64]。第512条が1998年に新設される以前は、インターネットサービス事業者が直接侵害の責任を負う判例と、間接侵害のみと解される判例が混在していたが、第512条によって間接侵害に責任範囲が留まることとなった[198]。

→インターネット関連事業者の免責が問われた判例については「デジタルミレニアム著作権法 § 判例」を参照

なお、2020年5月に公表された著作権局 (USCO) の調査報告書によると、著作権侵害でDMCA通告 (削除依頼) をオンラインサービス事業者が受け付ける件数は、日次で100万件を超えると見られている[199]。

刑事手続

被害者による民事訴訟以外に、警察や検察が刑事事件として手続を執る場合がある。著作権侵害罪として刑法上で扱われるのは、(1) 故意で商業的あるいは私的利益を目的とした場合、(2) 過去180日以内に総額1000ドル超の市場価値を有する複製または頒布を行った場合、(3) 商業的な目的でインターネット上で著作物を頒布した場合の3条件のいずれかに該当する場合である。

総額2500ドル超の市場価格を有し、10点以上を複製または頒布した場合を例にとると、初犯は懲役5年以下または25万ドル以下の罰金 (あるいはその両方) に処せられる[200]。同条件で再犯の場合は懲役10年以下または25万ドル以下の罰金 (あるいはその両方) に引き上げられ、さらに常習犯の場合は刑が重くなる。一方、軽犯罪の場合は懲役1年以下または10万ドル以下の罰金に軽減される。また、デジタルミレニアム著作権法施行による改正により、技術的保護手段の回避禁止が盛り込まれた。その結果、コピーコントロールやアクセスコントロールを回避・解除して著作権を侵害した場合は、初犯でも懲役5年以下または50万ドル以下の罰金 (あるいはその両方)、再犯の場合は懲役10年以下または100万ドル以下の罰金 (あるいはその両方) に処される[200]。

これらの懲役・罰金に加え、合衆国法典第18編 (刑法および刑事訴訟法) の第2323条 で定められた方法に従って、没収・破棄・返還を行うことができる。また他者を欺く目的で偽りの著作権表示を行ったり、そのような欺罔的な表示の複製品を頒布・輸入したり、著作権表示自体を除去したり、偽りの著作権登録申請を行った場合は、それぞれ2500ドル以下の罰金に処せられる。

侵害が発生してから5年以内であれば検察による刑事訴訟の着手は可能で、その手続の詳細は合衆国法典第18編の第2319条 (著作権侵害) に定められている。

なお、日本を含む環太平洋パートナーシップ協定 (TPP11) 締結各国は[201]、2018年12月に発効した同協定に基づいて著作権侵害の「非親告罪化」のための国内法手続を進めている[202]。親告罪とは、被害者本人あるいは法で定めた者 (法定代理人、親族など) からの告訴がない限り、刑事訴訟に至らない犯罪を指す。これを非親告罪化することはすなわち、著作権者の告訴がなくても刑事手続に踏み切れることになる[203]。しかし米国はTPP 12交渉から途中離脱したため[204]、非親告罪化を合衆国法典上で明文化する必要はなくなった。

ただし合衆国法典では元々、著作権侵害罪が親告罪だとも明文化されていない。これは、著作権法第107条で包括的なフェアユース条項を有する米国では、一定条件を満たせば著作権侵害とみなされないため、刑事事件として非親告罪を認めても、実質的な問題に発展しづらい土壌の違いが指摘されている[205]。

→「日本の著作権法における非親告罪化」も参照

連邦著作権法と関連法の関係

ここまでは連邦法としての著作権法を解説したが、ここからは密接に関係するその他の法律を取り上げ、その関係性について見ていく。

州法との関係

→「アメリカ法 § 連邦法と州法の関係」も参照

連邦法たる合衆国法典 第17編 (一般的に米国著作権法と呼ばれているもの) と州法による著作物の保護の間で矛盾が起きた場合、どちらが優先されるのか。これについては合衆国憲法 第6編第2項の「連邦優位条項[206]:103」(Supremacy Clause) が適用される[注 65]。これに関連する判例としては、1964年最高裁判決「シアーズ・ローバック対スティフル裁判」(376 U.S. 225 (1964))[208]や1989年最高裁判例の「ボニート・ボーツ対サンダー・クラフト・ボーツ裁判」[209][210]がある。

しかし州法が完全に否定されているわけではなく、連邦法で著作物性がないとして保護の対象外になっているもの (法的保護の想定外) を、州法で追加保護することは認められている[211]。たとえば#著作物の定義で述べたとおり、連邦法で守ることができる著作物には、何らかの媒体に固定されていること、また創作性が必要であることが合衆国憲法の特許・著作権条項から解釈されている。しかし、未固定の著作物を州法で権利保護している州が一部ある。特に、未発行の著作物に対する複製権と頒布権の保護を「コモンロー・コピーライト (common law copyright)」と呼び、未発行の著作物が連邦法で十分カバーされていない場合でも、州法で保護されることがある[212][37]。

カリフォルニア州の民法典を例として取り上げると、その第980条で実演や演説などの未固定著作物も保護している。また同法典の第985条では、書簡その他の私信 (手紙) などは、その作成者の意に反して書簡の受領者が発行してはならないとされる。さらに、同法典の第982条によると、純粋美術の原作品を著作者が第三者に譲渡した場合であっても、譲渡契約書で特段の定めがない限りにおいて、著作者は複製権を持ち続ける。逆に芸術作品の著作権のみを譲渡した場合は、第988条の規定に則り、原則として著作者に作品の所有権は残る。加えて、その美術作品が販売された場合、かつ売り主がカリフォルニア州住民であるか、売買がカリフォルニア州で行われた場合は、その売買代金の5%相当を売り主から著作者に支払う義務が第986条で規定されている[212]。なお、美術作品の売買代金の一部を著作者が受け取れる仕組みを「追及権」と呼ぶ。2013年時点で世界76か国が追及権制度を導入済であり、特に欧州連合 (EU) は2001年に追及権指令を成立させたことから、EU加盟国すべてが追及権を国の著作権法などで保障している[213]。

近接する各種連邦法との関係

連邦法だけをとってみても、著作権とは知的財産権の一種であることから、以下のように著作権の姉妹にあたる法律が複数存在する[214]。

これら姉妹法と著作権法は補完関係にあるわけだが、何らかの権利侵害が起こった時に具体的にどの法律が適用されるのかを切り分ける必要が出てくる。この問題は米国に限らず世界共通的に「アイディア・表現二分論」の法理に基づき、切り分けを行っている。しかしながら、著作権法以外の各法の守備範囲も各国で異なることから、同じ法理を用いても著作権法で保護される対象が国によって大きく異なることがある[注 66]。

→詳細は「アイディア・表現二分論 § 各国の相違点まとめ」を参照

米国著作権法では著作者人格権の保護対象が狭い、と他国から批判を受けている。しかしこれに対し米国は、著作者人格権のうち、ベルヌ条約が求めている同一性保持権 (著作者に無断で内容を改変されない権利) と氏名表示権 (著作物を発行する際に、実名・変名・無名など著作者名の表記を選択できる権利) の2点については[注 67]、米国内では著作権法ではなく、ランハム法で保護されていると解されている[218]。ランハム法とは、商標法に不正競争防止法の要素を足した法律であるが[注 68]、純粋な産業財だけでなく、文化寄りの作品にも適用される[220]。著作権法とランハム法の両方が問われた裁判として、アイゼンハワー大統領による戦争回想録のテレビ番組を巡る「ダスター対20世紀フォックス裁判」も参照のこと。

また、著作権と意匠権 (米国連邦特許法 合衆国法典第35編第171条) の関係を巡っては、応用美術 (工業デザイン) の領域で多くの判例が存在し、また法学的にも議論がなされてきた。このトピックにおけるリーディング・ケースが先述の「メイザー対ステイン裁判」である。このケースでは、卓上ランプという機能的な日用品には著作権上の表現性はないが、芸術表現性が認められるダンサー像がランプに飾られており、ダンサー像のデザインを物理的に分離可能であることから、この卓上ランプの模倣が著作権侵害に当たると連邦最高裁によって判示された。メイザー判決以前は、このような応用美術が意匠特許法だけでしか保護されないのか、それとも著作権法でも二重保護されうるのか判然としなかったが、メイザー判決によって二重保護が認められるようになった[221]。

合衆国憲法との関係

主に合衆国憲法と著作権法の関係が問われるのは、特許・著作権条項 (合衆国憲法 第1条第8項第8条)、州際取引条項 (合衆国憲法 第1条第1項第3号)、表現の自由 (憲法修正第1条) の3点である。

- 州際取引条項

- TRIPS協定では、未固定の音楽実演の保護を第14条第1項で求めている。しかし先述の通り、特許・著作権条項に基づき、米国著作権法では固定された著作物しか保護されないと解されている。そこで、合衆国憲法第1条第1項第3号の「州際取引条項」に基づいて、米国著作権法の第1101条で未固定の音楽実演の保護規定を追加し、TRIPS協定に対応している[222]。この規定に従うと、たとえば音楽バンドのライブ演奏会場で、観客が無断でビデオ撮影し、そのデジタルファイルをインターネット上にアップロードする行為は禁止される。ただし、州際取引条項は米国内の州をまたぐ (または国をまたぐ) 行為にのみ適用されるため[223]、仮に無断撮影したライブ音楽をCD-ROMに焼いて、どこかの州内に限って配ったり販売した場合には違法とはならない。

- 表現の自由

- 憲法修正第1条は、メディアであれ個人であれ表現の自由を保障し、この自由を制限するような法律を連邦議会が制定してはならないと規定している[224]。著作権は著作物という表現を著作者が独占できる権利であり、無断で第三者が利用できなくなるため、結果的に著作者以外の人々の表現の自由を抑制しうるため、行き過ぎた著作権保護は違憲だとの主張がなされることがある。たとえば、通称「ミッキーマウス訴訟」とも呼ばれた「エルドレッド対アシュクロフト司法長官裁判」は、著作権の保護期間を死後50年から70年に延長する1998年の改正立法 (ソニー・ボノ法) が、表現の自由に抵触するとの訴えである[225][226]。また、「ゴラン対ホルダー司法長官裁判」では、パブリック・ドメインに帰していた外国著作物の権利を復活させた1994年の改正法により、著作物の自由な利用が妨げられるとして、憲法修正第1条の違憲性が問われた[227]。「電子フロンティア財団対米国政府裁判」では、デジタルミレニアム著作権法によってリバースエンジニアリングが禁止され、他者のアイディアから学んで表現する自由が奪われたと主張されている[228][229]。

- これらの主張の背景には、米国が著作権保護にあたって「産業政策理論」を採っていることが挙げられる。産業政策理論とは、著作権によって一定期間に限って著作者や発明者を動機づけし、保護期間終了後は、その成果物を公衆が利用することで、公共の利益を達成しようとする考え方である。つまり、連邦議会が著作権者に与える独占的権利は、無制限でもなければ私的恩恵を与える目的でもない。競争の自由を阻害する市場独占権は悪であり、これに対する強い警戒心が米国の根底に流れていると指摘されている[20]。

著作権管理サービス

要約

視点

著作権者 (創作者) が排他的な権利を有したままでは著作物の社会利用の妨げになることから、著作権者と利用者を仲介する機能が求められる。この仲介を公的に果たしているのがアメリカ合衆国著作権局 (略称: USCO) であり、米国著作権法によってその役割が規定されている (合衆国法典第17編第7章)。主な業務は著作物の収集と登録、権利移転 (名義書き換え) である。これにより、誰がどの著作物の権利を有しているのかが可視化できる。著作権は財産の一部であることから、土地・建物のように自由に著作権を相続・売却・貸与できるため、移転の処理件数は多く発生している。

また、民間の仲介機能としては著作権管理団体の存在が大きい。

合衆国著作権局

USCOはアメリカ議会図書館の一部局であり、議会図書館は連邦議会 (つまり立法府) の一組織である[注 69]。これは元々、議会図書館が世の中の著作物を広く収集し、新たな法律の作成・改正の際の調査分析に役立てるために存在しているからである[230]。著作権者の名義登録が不要になった現在でも、著作物の納付が義務付けられているのはこのためである。2018年度の実績報告によると[注 70]、議会や行政機関および一般からの議会図書館に対する問い合わせ件数は100万件を超える。また同年度のUSCOによる著作物の登録処理件数は56万件超、著作権者の移転処理件数は2万件超、著作物の登録申請のうち、96%は電子申請システム経由で提出されている。登録料収入は年3800万ドルに達している[231][230]。

ベルヌ条約の批准に伴い、無方式主義を米国も採用するようになったことから[154]、著作権保護の観点ではUSCOへの著作物の登録は必須ではなくなった[注 71]。その反動で、著作物を利用したくとも許諾を求める相手が不明な著作物 (orphan works、直訳は孤児著作物) が増加し、著作物の社会利用が妨げられるジレンマを抱えるようになった[232]。

さらにUSCOの責務は単なる管理業務に留まらず、著作権法のあり方に関して連邦議会に提言する立場にある[231]。特に20世紀最大と言われる1976年の改正法は、USCO局長だったバーバラ・リンガーが立役者と言われ[233][234]、草案作成から議会へのロビイング、そして可決まで21年を費やしたとされる[235][233][234]。

またデジタルミレニアム著作権法 (DMCA) に基づき、ノーティス・アンド・テイクダウン手続がインターネット事業者の免責として定められているが、その通報先と通報窓口担当者をUSCOのデータベースに電子登録する仕組みを2016年12月より導入した[236]。このようにUSCOは著作権者と利用者の利害調整として広範な役割を果たしている。

著作権管理団体

→著作権管理団体の総論については「著作権管理団体」を、世界各国の著作権管理団体の一覧については「en: List of copyright collection societies」を参照

著作権管理団体は著作権者に代わって著作物の利用ライセンスを販売したり、ライセンス料を徴収・分配する集中管理・決済機能を果たしており、音楽や映画、出版など業界別に複数の団体が米国に存在する[217]。単にUSCOに登録しただけでは、著作権者と利用者はN対Nの関係のままであり、利用許諾や利用料の徴収業務が多数発生して煩雑化してしまう。そこで、著作権管理団体が著作権者および著作隣接権者の窓口を担うことで、これが1対Nの関係となり、効率性が増す[237][238]。ただし、著作権管理団体は巨額のライセンス権を取り扱うことから、司法省の監督の元で反トラスト法 (米国の独占禁止法) の規制が一部掛かっている[217]。

インターネットの普及に伴い、この構図が1対Nから1対1の関係にシフトする傾向が生まれた。つまり、権利者側の窓口が著作権管理団体なのに対し、利用者側の窓口をインターネットサービス事業者や携帯電話などの通信事業者が務める構図である[237]。音楽業界を例にとると、Amazon MusicやSpotifyなどが著作権利用料込みで一般ユーザに課金し、それを一括して著作権管理団体に支払うマネーフローである。これらインターネットサービス事業者の市場における存在感が増すにつれ、著作権者や著作権管理団体との利害衝突も発生している。これに関しては米国よりも欧州連合 (EU) が先行しており、2019年4月可決・同年6月施行の「デジタル単一市場における著作権に関する指令」に基づき、EU加盟国は国内法を整備する義務を負い、権利者サイドとインターネットサービス事業者サイドの利害調整と域内統一を目指している[239]。

→「著作権法 (欧州連合)」も参照

法改正の歴史

要約

視点

→詳細は「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」を参照

米国内法の主な改正点

米国の著作権法は、世界初の本格的な著作権の制定法とも言われる英国のアン法の流れを汲み[240][241]、独自の米国連邦法としては初めて1790年に著作権法 (Copyright Act of 1790) が制定された[注 72]。その後、時代の変遷に合わせて多くの改正が重ねられているが、主な改正点は以下の通りである[注 73][注 74]。

- 1790年の著作権制定法 (Copyright Act of 1790) - 初の米国連邦法[243]。著作権保護期間を14年 + 更新延長14年に設定[244]

- 1891年の国際著作権改正法 (International Copyright Act of 1891またはThe Chase Act) - 米国外の著作物を対象とした米国内での権利保護を初めて規定[注 75]

- 1909年の著作権改正法 (Copyright Act of 1909) - 1790年法を全面改正。保護要件として発行と著作権表示を明文化した[注 76]。著作権保護期間を28年 + 更新延長28年に改正[249]

- 1976年の著作権改正法 (Copyright Act of 1976) - 20世紀最大の改正。著作権保護期間を75年または著作者の死後から50年に改正。未発行の著作も保護対象化[250][251]

- 1988年のベルヌ条約実施法 (Berne Convention Implementation Act of 1988またはBCIA)[注 56] - 国際条約に合わせた米国内の著作権法改正 (無方式主義の採用など)[252]

- 1990年の視覚芸術家権利法 (Visual Artists Rights Act of 1990またはVARA) - 視覚芸術著作物 (visual arts) に限定して著作者人格権の保護を初めて明文化[253][29][30]

- ソニー・ボノ法 (Copyright Term Extension ActまたはSonny Bono Act)[注 77] - 1998年制定。著作権保護期間を出版から95年または創作から120年、または著作者の没後70年に改正[255]

- デジタルミレニアム著作権法 (Digital Millennium Copyright ActまたはDMCA) - 1998年制定。WIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約に則して、デジタル著作物に関する著作権侵害の罰則と免責を明確化[255]

国際化とデジタル化への対応

1790年の米国著作権法では、その権利保護の対象は米国籍の著作者であり、米国内に流通する著作物に限定されていた[257][243]。米国内では米国外の著作物が盛んに無断で複製され、その著作者に印税やライセンス料が入らない事態が発生していたことから、1800年から1860年代までは海賊版出版時代 (The Great Age of Piracy) と呼ばれていた。1870年代後半から大手出版社らが国際著作権保護支持に転じ、1891年に国際著作権改正法 (通称: チェース法) が成立した[258]。なお、同時期の1887年にはベルヌ条約が発効しているが、米国は欧州への外交不干渉 (いわゆるモンロー主義) の立場から、原加盟を見送っている[43][注 14]。

20世紀最大の改正と言われるのが、1976年制定・1978年施行の改正法である。これにより国際水準からの遅れを取り戻し、1988年にベルヌ条約批准に至っている[250]。この背景には、1970年代から80年代にかけての米国の貿易赤字問題がある。著作権や特許権などの知的財産権を国際水準で保護することで、米国企業の国際競争力を回復させる必要性があった[259]。また、1984年に米国がUNESCOから脱退[260]したことも、ベルヌ条約批准と関係している[261][262]。当時の米国は万国著作権条約に加盟していたが、この条約がUNESCO管理 (寄託) であったことから、UNESCO脱退後に代替となる著作権条約に加盟し、著作権政策の国際的な発言権を維持・強化する必要があった[261]。

その後1990年代には、インターネットの普及に呼応する形で、国際社会がデジタル著作物の法的保護に取り組み始めた。1996年署名のWIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約を履行する目的で、米国ではいち早く1998年にデジタルミレニアム著作権法 (DMCA) を成立させ、デジタル著作物に関する罰則と免責条件が明文化している[56][263]。しかし著作権侵害が不明瞭でも「とりあえず削除」のインセンティブをインターネット事業者に与えうるとして批判は根強い。DMCA成立以降もデジタル著作物に関連する法案は連邦議会に多数提出されているが、2016年時点までに提出された主なデジタル著作権改正法案は全て廃案となった[217]。

DMCA以来の大型法改正としては20年ぶりにあたる2018年10月、音楽著作物に限定する形で音楽近代化法 (Music Modernization Act、略称: MMA) が制定されている。MMA成立の背景には、音楽ストリーミング配信サービスの普及に伴い、楽曲の権利者とストリーミング配信事業者との間で訴訟に発展するケースが増えたことが挙げられる[93]。

著作権侵害と紛争解決

要約

視点

著作権侵害を巡って、米国では毎年多数の訴訟が発生している。訴訟の場合は他の連邦法と同様、連邦著作権法も第1審の連邦地方裁 (全国94か所)、第2審の連邦控訴裁 (全国12地域の巡回区、および連邦巡回区)、第3審の連邦最高裁によって裁かれる[264]。

また訴訟以外の手段としては、裁判外紛争解決手続 (通称: ADR) があり、米国以外の企業が著作権侵害の当事者の場合、ADRの国際仲裁が選ばれることもある[265]。

| 国 | 訴訟内容 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 米国 [12][14] |

著作権 | 3,930 | 3,199 | 2,178 | 2,387 | 2,627 | 3,432 | 3,976 | 4,304 | 5,161 | 約4,000 | -- |

| 特許権 | 2,776 | 2,576 | 2,549 | 2,770 | 3,572 | 5,461 | 6,128 | 5,085 | 5,823 | -- | -- | |

| 商標権 [注 78] | 3,696 | 3,877 | 3,987 | 4,236 | 4,098 | 3,911 | 3,713 | 4,341 | 3,594 | -- | -- | |

| 日本 [266][267][268] |

著作権 | 129 | 119 | -- | -- | -- | -- | 136 | 112 | 119 | 139 | 337 |

| 特許権 | 156 | 147 | -- | -- | -- | -- | 164 | 182 | 154 | 142 | 158 | |

| 商標権[注 78] | 78 | 88 | -- | -- | -- | -- | 81 | 77 | 107 | 78 | 83 | |

| 不正競争防止[注 78] | 92 | 92 | -- | -- | -- | -- | 119 | 129 | 122 | 117 | 88 | |

| 中国 [269] |

知的財産権全体 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 約110,000 | 約140,000 | 201,039 |

| 著作権 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137,267 | |

| 特許権 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,010 | |

| 商標権 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,946 | |

| その他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,816 |

フェアユース採用の評価

米国著作権法の第107条では、著作物を無断で利用しても著作権侵害に当たらないケースを抽象的・一般的な基準で定めたフェアユースの法理が採用されている[注 79]。一方、米国以外の国々では、米国型のフェアユースとは異なり、個別ケースを具体的に列挙する方式をとることも多く、米国との比較を通じて、フェアユース導入の是非が議論されている[271]。たとえば欧州連合 (EU) の場合、2001年のEU情報社会指令により個別列挙を21ケースに限定し、さらにEU加盟国の国内法でこの21ケース以外を追加規定することを禁じている[272][注 80]。しかし、フェアユースを導入している米国よりも、導入していない欧州の方が、インターネットを介した著作権侵害の件数が多いとの指摘がなされ (2013年時点での比較)、フェアユースの効用を評価する意見もある[271]。その一方で、たとえばGoogleサジェスト機能 (オートコンプリート機能) が著作権法上の複製権侵害に該当するかについて、欧州各国の司法判断は分かれており[274]、社会的な公平性の観点からもフェアユース導入の是非が論じられている[275]。

フェアユースの法理を採用するかは、法的な安定性と柔軟性のどちらを重視するかに依存する。EUのように限定列挙すれば、著作権者にとっては著作財産権の価値が高まると同時に、著作物の創作のための投資と回収の見通しが立ちやすくなる。一方で米国のように一般的な基準を設け、個別判断は裁判所に任せることで、著作物の内容や流通経路といった社会的・技術的な変化にも対応しやすくなるメリットが考えられる[276]。日本においても、過去にはフェアユース導入に否定的だったが、現代のインターネットによる著作権侵害の技術的複雑化を受け、司法判断に委ねるべきだと見解を翻す識者がいる[276]。その一方で、著作権侵害のリスクをとっても起業し、問題が起これば事後的に司法で解決する米国のスタイルは、リスクテイクに慎重な日本の企業文化に馴染まないとして、日本版フェアユース導入への慎重論も根強い[277]。

判例

→詳細は「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」を参照

米国著作権法には多くの判例が存在するが、その一部を紹介する。特にフェアユース関連の判例が多い。

- フェアユース関連

フェアユース関連で世界的に注目された大規模裁判が、「全米作家協会他対Google裁判」である。Googleブックスが著作者に無断・無償で書籍をデジタルスキャンして、インターネット上に公開する行為が著作権侵害かが問われた。当初は当事者間で和解交渉が進められていたが、和解によって逆にGoogleの電子書籍市場における独占が強まる恐れがあり、反トラスト法 (独占禁止法) への抵触が指摘された。さらにGoogleブックスのスキャンした書籍が世界各地におよんでいたことから、諸外国の政府からも批判を受け、一時は外交・国際司法の問題も孕んでいた。裁判所も当初は著作権侵害を認めていたが一転し、最終的にGoogleのフェアユースを認める判決で11年後の2016年に終局した[278]。

また、「Oracle対Google裁判」もフェアユースの動向を探るうえで注目されている。企業買収により、OracleがJava APIの権利を獲得したが、Java APIがGoogle製のモバイル用OSであるAndroidに利用されており、OracleがGoogleを提訴している[279][280]。Oracleは特許権と著作権侵害あわせて88億米ドル (約1兆円) の損害賠償を求めている。二審では原告Oracle有利の判示が出ているが[279][280]、Googleは2019年1月、二度目の最高裁への上告受理申立て (certiorari) を行っている[281]。

- 国際的な準拠法関連

交通、通信、人の移動などが活発化することで、ユビキタス性を有する知的財産を国際的に保護する必要性が叫ばれるようになった[282]。ユビキタス性とは、誰でもどこでもいつでも利用できる性質である[283]。

このユビキタス性を象徴する判例として、一連の「ウルトラマン裁判」がある。特撮作品の『ウルトラシリーズ』の原作者・円谷英二が設立した円谷プロダクションが、同作品の独占的利用権を1976年にタイ企業のチャイヨー・プロダクションに譲渡していたかが問われた[157]。譲渡書は日本国外すべての地域を対象としていることから、著作権の準拠法における不法行為地の観点から、訴訟が世界各国で展開された。日本の最高裁は2004年、譲渡書の筆跡鑑定などを行わないまま、原告の円谷プロダクション敗訴を下している。中国においても、円谷の敗訴。しかしタイ最高裁は2008年、譲渡書のサインが異なることから偽物だと判定し、円谷の勝訴となっていた。2018年、米国カリフォルニア州中央区地方裁は譲渡書が偽物だとして、円谷の勝訴となっている[158][159][284]。

- 消尽論関連

消尽論関連では、2013年最高裁判決の「カートサン対ワイリー裁判」が知られている。タイ人留学生が、米国とタイで販売される同一の教科書の価格差に着目し、タイから逆輸入してオークションサイトのeBayで転売した事件である[285]。2013年、二審の判決を覆す形で、最高裁はカートサン無罪の判決を下した。この判決により、米国の著作物が米国外で複製印刷・販売され、再び米国内に逆輸入した際にも、米国著作権法 第109条が定める消尽論が適用されることが判示された[217]。

- 著作者人格権関連

米国内での保護水準が低いとされる著作者人格権に関しては、勝訴のレアケースとして「モンティ・パイソン対ABC裁判」が挙げられる[286]。イギリスを代表するコメディ・グループによるテレビ番組『空飛ぶモンティ・パイソン』(英国BBCにて放送) が、米国ABCでも放送された際に一部内容が改変されたことから、原著作物の同一性保持権侵害が問われた裁判である。二審は1976年、編集カットによってモンティ・パイソンのブランドが毀損するとして原告勝訴の判決を下した[287][288]。なお、著作者人格権は狭義の視覚芸術著作物に限定する形で、1989年に米国著作権法上で明文化されている。仮にこの改正以降に提訴していた場合、著作者人格権はテレビ番組には適用不可と判断され、敗訴していた可能性も指摘されている[288]。

裁判外紛争解決手続 (ADR)

裁判所への提訴ではなく、仲裁を選択したケースとしては、「IBM対富士通事件」が知られている[265]。

1970年代当時の富士通は、IBMの互換機を安価に販売して業績を伸ばし、1979年頃には富士通が日本IBMを抜いて、日本のコンピュータ部門で売上トップになっていた。1982年、米国FBIのおとり捜査の結果、日本の日立製作所と三菱電機社員が逮捕される「IBM産業スパイ事件」が発生している。この事件後の1983年、富士通はIBMとの間でメインフレーム用OSに関する秘密協定を締結した。その内容は一部報道によると、協定前に富士通が出荷したIBMのOSは、富士通が高額の和解金と使用料を支払うことで出荷を継続すること、そして協定後に出荷するソフトウェアはIBMの権利に触れるものは認められず、富士通独自開発に限る、という2点だとされている。しかし協定締結後にもかかわらず、富士通の出荷にIBMの著作権に触れるものが含まれていたことから、1985年中頃、IBMは米国仲裁協会 (American Arbitration Association、略称: AAA) に仲裁を申し立てた。これに対し富士通側は、日本商事仲裁協会に仲裁の申し立てを行っている。その後、両社はAAAの仲裁委員会に紛争解決を付託し、1987年9月15日、AAAの仲裁委員会は仲裁命令の形で和解案を提示した。その内容は、富士通がIBMに対して和解金3億9593万ドルを支払ったうえで、免責・免除を受けるものであった[265][289]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.