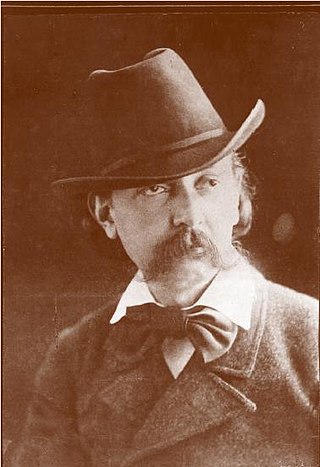

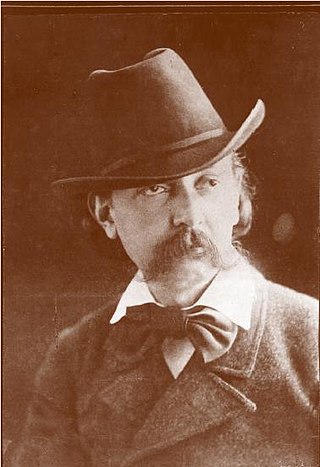

Mario Rapisardi

poeta italiano (1844-1912) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Mario Rapisardi, all'anagrafe Mario Rapisarda (Catania, 25 febbraio 1844 – Catania, 4 gennaio 1912), è stato un poeta, traduttore e italianista italiano.

Venne soprannominato "il Vate Etneo"[1], appellativo da lui stesso coniato nel suo autoritratto poetico in stile foscoliano[2], presente nel poema Atlantide.[3]

Biografia

Riepilogo

Prospettiva

«Mario Rapisardi non iscrive nei giornali; non accetta nomine accademiche, né candidature politiche ed amministrative; non vuol essere aggregato a nessun sodalizio; non ha tempo di leggere tutti i libri che gli mandano, molto meno i manoscritti; né di rispondere a tutti coloro che gli scrivano. E di ciò chiede venia ai discreti.»

Mario Rapisarda, noto poi come Rapisardi, nacque a Catania, al numero 30 dell'attuale via Alessandro Manzoni il 25 febbraio 1844.

Egli utilizzò da adulto il cognome modificato in Rapisardi per omaggiare, avendo un cognome che rimasse con lui, il suo poeta preferito, Giacomo Leopardi. Tuttavia non cambiò mai il nome in maniera legale: gli atti ufficiali di nascita e morte presentano sempre il cognome Rapisarda, evidenza che pone fine a qualsiasi disputa.

Figlio di Salvatore Rapisarda, di professione patrocinatore legale, e Maria Patti, da ragazzo ebbe come istitutori due preti e un frate: i primi due gli insegnarono «grammatica, retorica e lingua latina»; il terzo «un intruglio psicontologico che egli gabellava per filosofia». Fece, per contentare suo padre, il solito corso di giurisprudenza; ma non volle mai prendere la laurea né in quella né in nessun'altra facoltà. «Di notevole non c'è nulla nella mia vita» scrisse, «se non forse questo, che, bene o male, mi son formato da me, distruggendo la meschina e falsa istruzione ed educazione ricevuta, e istruendomi ed educandomi da me, a modo mio, fuori di qualunque scuola, estraneo a qualunque setta, sdegnoso di sistemi e di pregiudizi». Cominciò la sua poetica con l'Ode a sant'Agata, alla quale il Rapisardi quattordicenne, sotto il regime borbonico, osava raccomandare la libertà della patria.[4]

Lettore di Alfieri, Monti, Foscolo, Leopardi e di vari autori risorgimentali, scrisse, ancora adolescente, l'Inno di guerra, agl'italiani e l'incompiuto poemetto Dione, nella cui prefazione esaltava le battaglie di Solferino, Palestro e Magenta, partecipando così all'atmosfera politica di quei mesi, che pose fine alla monarchia borbonica con la spedizione dei Mille.[4]

Ammiratore di Giuseppe Garibaldi e dei garibaldini, ma anche di Giuseppe Mazzini, divenne quindi un fervente repubblicano e mazziniano.[5][6]

Nel 1863 pubblicò un volumetto di versi, intitolato Canti. Nel 1865 si recò per la prima volta a Firenze, dove in seguito ritornerà spesso, quasi tutti gli anni. Vi conobbe Giovanni Prati, Niccolò Tommaseo, Atto Vannucci, Pietro Fanfani, Andrea Maffei, Giuseppe Regaldi, Erminia ed Arnaldo Fusinato, Francesco Dall'Ongaro, Terenzio Mamiani e altri «illustri e buoni», come li chiamò più tardi. Nel 1868 pubblicò a Firenze La Palingenesi poema nel quale auspicava un rinnovamento religioso dell'umanità[7].

(francese)

«J'ai lu, monsieur, votre noble poème. Vous êtes un précurseur…»

«J'ai lu, monsieur, votre noble poème. Vous êtes un précurseur…»

(italiano)

«Ho letto, signore, il vostro nobile poema. Voi siete un precursore…»

«Ho letto, signore, il vostro nobile poema. Voi siete un precursore…»

Il 15 dicembre 1870 ricevette l'incarico di tenere un corso di letteratura italiana presso l'Università di Catania, di cui lesse e pubblicò la prolusione.

Nel 1872 pubblicò a Pisa la raccolta di liriche Ricordanze, ispirata alla poetica di Giacomo Leopardi.

Nel febbraio 1872 Rapisardi sposò la giovane istitutrice fiorentina Giselda Fojanesi. Il matrimonio con Giselda fu da subito infelice a causa dei rapporti burrascosi tra la sposa e la suocera. Durante il matrimonio Rapisardi ebbe anche una breve ma appassionata relazione con la contessa Evelina Cattermole Mancini, più nota con lo pseudonimo di Contessa Lara. Infine, cacciò di casa la moglie il 12 dicembre 1883, avendo scoperto da una lettera anonima che lo tradiva con il suo amico Giovanni Verga (il quale era anche l'autore della lettera).[8]

Nel 1875 pubblicò a Firenze Catullo e Lesbia. Nel 1876 Pietro II, imperatore del Brasile, assistette ad una sua lezione, mentre spiegava l'ultimo libro del De Monarchia dantesco.[4]

Nel 1877 pubblicò a Milano Lucifero, poema in cui esaltava il trionfo del razionalismo sulla trascendenza[9]. L'arcivescovo di Catania, scandalizzato dall'accoglienza riservata al poema, ordinò di bruciare il libro anticlericale.[4]

Nel 1878 fu nominato ordinario di letteratura italiana all'Università di Catania, essendo Ministro della Pubblica istruzione Francesco De Sanctis. Nel 1879 pronunciò all'Università di Catania il discorso inaugurale dell'anno accademico, Il nuovo concetto scientifico, che dimostra un particolare coraggio per essere stato letto dal Rapisardi «dinanzi alle Autorità, e in questo paese e in quella occasione solenne».[4]

Nel 1880 pubblicò a Milano la traduzione della Natura di Tito Lucrezio Caro.

Nel 1881 iniziò una polemica con Giosuè Carducci, che si sarebbe trascinata per quasi vent'anni. Nel 1883 pubblicò a Catania la raccolta di poesie sociali Giustizia e nel 1884 il poema Giobbe, dove esprimeva con linguaggio lirico il dolore umano, e che è considerato il suo capolavoro.[4]

Nel 1885 la diciottenne fiorentina Amelia Poniatowski Sabernich venne a stare a fianco del poeta come segretaria, e quasi subito ne divenne la compagna di vita, assistendolo con amore e devozione sino agli ultimi giorni. Nel 1886 fu a Roma, quale commissario di concorso universitario. Scrisse alla compagna: «Di Roma non mi piacciono che alcuni ruderi, pochi, non tutti quelli che guardano a bocca aperta i forestieri; le chiese splendide tutte mi fanno rabbia: sono reggie, non templi. (O Santa Maria del Fiore! Quella sì che è la casa del Dio Ignoto, e tale da fare raccogliere l'animo più incredulo in meditazioni sublimi)».[10]

Rifiutò la candidatura offertagli dal collegio elettorale di Trapani con ben 6200 suffragi, cifra allora straordinaria, accusando la sua debole salute, l'insufficienza dei suoi studi e l'indole «aliena da negozi politici». Nel 1887 pubblicò a Catania Le poesie religiose, nelle quali è vagheggiata una religiosità di stampo panteistico. Nel 1888 fu incriminato dalla magistratura di Venezia per la poesia sociale Duetto.

Nel 1889 pubblicò a Napoli la traduzione delle Poesie di Gaio Valerio Catullo. Lo stesso anno a Catania venne inaugurato un busto a lui dedicato.[11]

Nel 1892 pubblicò a Palermo la traduzione del Prometeo liberato di Percy Bysshe Shelley.[4]

Nel 1894 pubblicò il poema Atlantide, satira e caricatura dei letterati del tempo e dove canta varie figure della cultura (Darwin, Marx, Newton). Venne attaccato da alcuni socialisti, per aver consigliato la calma durante i famosi moti di Sicilia e rispose che quei moti gli sembravano «intempestivi», mancavano di un «programma comune» e di capi efficienti[12] e che egli si era fatto «moderatore» non «pacificatore».[13]

Nel 1897 pubblicò a Catania la traduzione delle Odi di Quinto Orazio Flacco. Quindi rispose all'invito di collaborazione fattogli dalla rivista L'Università, scusandosi di non aver attitudine e tempo per scrivere sui giornali, preoccupandosi di sconsigliare, tuttavia, i redattori della rivista, che si proponevano di non dare ad essa alcun carattere politico[14].

Nel 1902 pubblicò L'asceta ed altri poemetti. Nel 1905 il proposito di congedarlo dall'Università causò la protesta degli studenti di molti atenei italiani.

«Ma iu di chi nascii appi la sditta,

Lu vecchiu cori miu paci non trova…»

Nel 1909 rispose ad un messaggio inviatogli dal futurista Filippo Tommaso Marinetti, sostenendo che «L'obbligo del poeta non è di fondar nuove scuole o di aggregarsi alle antiche; egli ha il dovere di esprimere se stesso e di rappresentare la realtà come egli la vede e la sente, con tutta sincerità, col calore e il colore dell'anima sua». Così rifiutò di aderire al movimento futurista, così come aveva rifiutato di aderire alla scapigliatura.[15]

Morì nel 1912 a Catania: al suo funerale, di fronte al municipio, parteciparono oltre 150.000 persone. Catania tenne il lutto per tre giorni. Nonostante questo, a causa del veto opposto dalle autorità ecclesiastiche poiché riconosciuto come massone[16] e «irreligioso», la sua salma - sommariamente imbalsamata[11] - rimase insepolta per quasi dieci anni in un magazzino del cimitero comunale. Infine, nel 1921, verrà sepolto nel cimitero monumentale di Catania, nel "viale degli uomini illustri", dove riposano, tra gli altri, anche Giovanni Verga, Antonino Gandolfo e Federico De Roberto.[17]

«Senza pianto una zolla e senza fiori

Terrà chi invan sfidò numi e tiranni.»

Dopo la morte, il suo archivio passò all'amico Alfio Tomaselli, che diede alle stampe l'epistolario e altre opere postume.

Il pensiero

«…La libertà, sublime

Pianta che sol dov'è cultura alligna!»

Pianta che sol dov'è cultura alligna!»

Rapisardi pensava che la scuola fosse un istituto di massima importanza nella vita pubblica, che essa dovesse essere fucina di valori morali e palestra di educazione delle giovani generazioni, riteneva che la scuola non potesse essere estranea alla vita, se di essa non si vuol fare un esercizio di espiazione ovvero un museo di fossili.

«Amate la verità più della gloria, più della pace, più della vita. Fate di essa la vostra spada e il vostro scudo.»

La critica

Pur essendo classicista e avvicinato alla scapigliatura, Rapisardi mantenne una propria cifra stilistica assolutamente personale, legata spesso anche al modello della canzone libera e dei versi sciolti, a differenza del suo rivale Giosuè Carducci. Per il contenuto si caratterizza per una forte vena polemica, per la critica religiosa, la poesia sociale, l'ispirazione filosofica e gli accenti puramente lirici di origine leopardiana.[18] L'opera di Rapisardi, elogiata da Francesco de Sanctis e altri critici (Filippo Argeri, Sebastiano Barbagallo), fu poi criticata da Benedetto Croce (sotto l'influenza carducciana) e da Gramsci, e rimase in ombra durante il fascismo poiché il suo autore era ritenuto un materialista storico (per gli elogi a Karl Marx) più che un "mistico del naturalismo e del panteismo" (quale in effetti era, nel suo panteismo naturalistico)[19]; nel secondo dopoguerra verrà rivalutata dagli studi di Concetto Marchesi e Alberto Asor Rosa.[4][20]

Controversie

Riepilogo

Prospettiva

«E se alle vostre piccolette gare

agli odi vostri, alme rissose, io penso

più che di sdegno di pietà sorrido»

agli odi vostri, alme rissose, io penso

più che di sdegno di pietà sorrido»

Rapisardi era noto per il suo carattere irruente, passionale e talvolta litigioso. Litigò con l'amico Giovanni Verga quando questi cominciò una relazione con la giovane moglie del poeta, Giselda Fojanesi. Luigi Pirandello si ispirerà al triangolo sentimentale per il suo romanzo L'esclusa.[22]

Note furono le sue polemiche con altri letterati, che a volte avevano condiviso le sue battaglie anticlericali, ad esempio con Giosuè Carducci (che considerava traditore del repubblicanesimo), lo scapigliato Olindo Guerrini (a cui indirizzò un sonetto di risposta - per averlo parodiato nel Giobbe e averlo definito "polpette di lesso avanzato" - A un rimatore sozzo che ripetea la frase di un mio nemico, da Frecciate[23]) e naturalmente, quelle contro i monarchici e il fronte cattolico.[24]

Così Ladenarda scrisse a Benedetto Croce, nella seguente «Lettera aperta» del 1915, in cui accusa Croce di difendere troppo Carducci e quindi attaccare Rapisardi stesso in maniera eccessiva[25]:

« Si — vi siete detto — noi che tutto questo abbiamo fatto dobbiamo abbattere il terribile avversario del Carducci e di noi. È lui che dall'alto ove poggia coi suoi poemi ci conficca nelle vive carni le sue ironie, ci flagella le schiene colla sua sferza di titano, ci inchioda al pilori del ridicolo, ci uccide col suo disprezzo.

È necessario annientare quei suoi poemi coi quali egli mette a nudo la nostra miseria morale e la nostra pedestre mentalità ».[26]

Tra le sue carte verranno inoltre ritrovati epigrammi diretti contro Fogazzaro, lo stesso Croce, Pascoli, Carducci, D'Annunzio.[6]

In occasione della repressione dei Fasci Siciliani

In una lettera al repubblicano Napoleone Colajanni, inviata da Catania il 10 febbraio 1894, Rapisardi si esprime sulla repressione dei moti popolari Fasci siciliani attuata da Francesco Crispi (deplorata anche dal poeta e deputato radicale Felice Cavallotti):

«Carissimo Napoleone Colajanni (...) I moti dei Fasci sono per noi come una propaggine del moto del 1860, inteso come "rivoluzione incompiuta".[27]»

L'assassinio di Umberto I

Così ironizzò, in una poesia pubblicata postuma, sull'assassinio del re Umberto I di Savoia da parte dell'anarchico Gaetano Bresci:

«Stavo per dimandar: Ma chi l’ha fatto, / Povero Umberto, questo tuo ritratto?

Quando il mio curioso occhio distinse / Questa scritta dappiè: Bresci dipinse.»

Quando il mio curioso occhio distinse / Questa scritta dappiè: Bresci dipinse.»

Nonostante il suo repubblicanesimo, Rapisardi sarà, per ironia della storia, insignito del titolo di Cavaliere della Corona per la sua celebrazione della battaglia di Solferino.[6]

Commemorazioni

- A Paternò, nel 1905, essendo ancora in vita, venne a lui intitolato il Regio Ginnasio. (Al consiglio Comunale del 27 settembre 1905 viene portato all'Ordine del Giorno che il Consiglio deliberi di battezzare il Ginnasio dal suo grande nome...)

- Nella città di Catania gli è stato intitolato il Viale Mario Rapisardi, uno degli assi viari principali del capoluogo etneo e al contempo una delle arterie più importanti dal punto di vista commerciale e residenziale.

- Gli è stata intitolata una squadra di calcio catanese che porta il suo nome (Mario Rapisardi Calcio) e che attualmente gioca nel campionato di prima categoria.

- Nel comune di Pozzallo gli sono stati intitolati una scuola primaria e una delle principali arterie viarie della città, che collega la periferia al centro urbano.

- Nel comune di Palermo gli è stata intitolata una scuola primaria.

- Nel comune di Canicattì gli è stata intitolata una scuola primaria ed una via.

- a Ragusa gli sono state intitolate una via e una loggia massonica del Grande Oriente d'Italia.

Opere

«… non ho lo spartano coraggio di buttare nel fiume i figliuoli difettosi e malsani, ma la mia tenerezza di padre non è poi tanta da vincere il sentimento dell'arte e da offuscarmi il giudizio. Preferisco perciò a ogni altra cosa mia le Poesie religiose, che mi sembrano, non dirò le più belle, ma le più pure; e credo non ingannarmi…»

- Ode a S. Agata, 1859. [Foglio volante a stampa diffuso a Catania nel febbraio del 1859] (opera prima, riprodotta, con il titolo Per il di cinque Febbraio 1859. Ode, da Vincenzo Casagrandi, in: «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», S. 2a, a. III-IV, 1927-28, Catania 1928, pp. 393–394, sestine 12).

- Fausta e Crispo, Poemetto, Catania, Tip. di P. Giuntini, 1861, pp. 53.

- Canti, Catania, Tip. di C. Galàtola, 1863, pp. 89.

- Francesca da Rimini, Fantasia drammatica, 1863.

- Per i tristi avvenimenti di Torino, Ode, Napoli, Tip. di Carlo Zamach, 1864, pp. 8.

- A Dante, Ode per il monumento a Dante in Firenze, 1865 (aprile). [Ne «La Gioventù», Ragguagli d'educazione ed istruzione, a. IV, vol. VII, N. 5, Firenze 1865 (vv. 152)].

- La Palingenesi. Canti dieci, Firenze, Tipografia Successori Le Monnier, 1868.

- A Vincenzo Bellini. Ode, in: «La Scena», Venezia, 1869 [poi in: Calcedonio Reina, V. Bellini (1801-1835), con un'ode di M. Rapisardi, Catania, C. Battiato, 1902, pp. 63–69].

- Alla Natura Inno recitato al banchetto della Società italiana di scienze naturali tenuto a Catania il giorno 23 agosto 1869. Catania, Stabil. tip. Caronda, s.a. [ma 1869], pp. nn. 4.

- Il Tasso di S. Anna versi di Lucio Finocchiaro (Catania, 1870), recensione, in «Gazzetta di Catania», quotidiano, a. V, n. 22, Catania, 28 gennaio 1871, p. 2.

- Introduzione allo studio della letteratura italiana. Discorso letto nella R. Università degli Studi di Catania dal prof. M. Rapisardi, Venezia, stab. Grimaldo e C., 1871.

- Ricordanze. Versi, Pisa, Tipografia Fratelli Nistri, 1872.

- Catullo e Lesbia. Studi, Firenze, Successori Le Monnier, 1875.

- Quinto Ennio, in: «Nuova Antologia», vol. XXXII, fasc. VIII (agosto 1876), pp. 681–697 [saggio critico].

- Lucifero. Poema, Milano, Libreria editrice G. Brigola, 1877. [Prima impressione non pubblicata: Firenze, G. Barbera, 1876].

- La Beatrice di Dante, Studio, Firenze, Tip. della Gazzetta d'Italia, 1877. (Estratto dalla «Rivista Europea - Rivista Internazionale», Firenze, 16 agosto 1877, pp. 38).

- Le ultime ore di Pio IX, [versi], Roma, F. Capaccini ed., 1877, pp. 16.

- Ricordanze. Versi, Milano, G. Brigola, 1878.

- A Gaetano Ardizzoni e Giuseppina Crupi nel giorno delle nozze, versi, Catania, Tip. di C. Galatola, nel R. Ospizio di Beneficenza, s.a.[1879, aprile].

- Ode al Re, Firenze, Arte della Stampa, 1879.

- Il nuovo concetto scientifico. Discorso per l'inaugurazione dell'anno scolastico 1879-80 nella R. Università degli Studi di Catania, Catania, Tip. di C. Galatola, 1880, pp. 74.

- T. Lucrezio Caro, La natura. Libri VI tradotti da Mario Rapisardi, Milano, G. Brigola, 1880.

- An Giselda, Wien, M. Salzer, 1880, pp. 8.

- Da una necrologia, in: Giovanni Verga (et al.), Catania Casamicciola, Catania, N. Giannotta, 1881, pp. 5–9.

- XXXI Marzo. Ode, Catania, N. Giannotta, 1882.

- Il Vespro e i Comuni (Rapisardi - Bovio - Pantano) Catania, N. Giannotta Ed., 1882 [Lettera di M. Rapisardi, Catania 20 marzo 1882, pp. 11–13].

- Peccati confessati, in: Alessandro D'Ancona (et al.), Il primo passo. Note autobiografiche, Firenze, tip. e lit. Carnesecchi, 1882, pp. 149–159.

- Giustizia. Versi, Catania, N. Giannotta, 1883.

- Dal «Giobbe» (Parte prima), in: «Nuova Antologia», vol. LXXII, fasc. XXIII (1º dicembre 1883), pp. 556–558.

- Giobbe. Trilogia, Catania, F. Tropea, 1884.

- Ai volontari della Carità. Ode, Catania, C. Galàtola, 1884.

- Carlo Ardizzoni Catania, Tip. C. Galàtola, 1886 [3 gennaio]. [Foglio ripiegato con fregi di lutto contenente «Iscrizioni», da 1 a 6].

- Poesie religiose, Catania, F. Tropea, 1887.

- Versi scelti e riveduti da esso, Milano, U. Lombardi e C., 1888.

- Catullo, Le Poesie tradotte da Mario Rapisardi, Napoli, L. Pierro, 1889.

- Per Nino Bixio. Ode, Catania, F. Tropea, 1890.

- In memoria di Aurelio Saffi, Versi di Algernon Charles Swinburne parafrasati da Mario Rapisardi, Catania, coi tipi di C. Galàtola, 1890.

- Empedocle ed altri versi, Catania, N. Giannotta, 1892.

- Percy Bysshe Shelley, Prometeo liberato. Dramma lirico tradotto da Mario Rapisardi, Palermo, G. Pedone Lauriel, 1892.

- Leone. Dialogo, Catania, N. Giannotta, 1894.

- Atlantide. Poema, Catania, N. Giannotta, 1894.

- Opere ordinate e corrette da esso, 6 voll., Catania, N. Giannotta, 1894-97.

- XX Settembre. Ode, Catania, N. Giannotta, 1895.

- Per la venuta de' Gesuiti. Ode, Catania, N. Giannotta, 1895.

- Africa orrenda. Versi, Catania, N. Giannotta, 1896.

- Ellenia madre. Versi, Catania, N. Giannotta, 1897.

- Q. Orazio Flacco, Le Odi tradotte da Mario Rapisardi, Catania, N. Giannotta, 1897.

- Le due voci, in: «Nuova Antologia», vol. CLVI, fasc. 621 (1º novembre 1897), pp. 69–72 (versi).

- Amatea, in: «Nuova Antologia», vol. CLVII, fasc. 625 (1º gennaio 1898), pp. 81–86 (versi).

- L'asceta, in: «Nuova Antologia», vol. CLX, fasc. 638 (16 luglio 1898), pp. 253–264 (versi).

- Don Josè. Frammenti, in: «Nuova Antologia», vol. CLXII, fasc. 647 (1º dicembre 1898), pp. 385–394.

- Un vinto, in: «Nuova Antologia», vol. CLXIV, fasc. 653 (1º marzo 1899), pp. 3–13 (versi).

- Polifemo, in: «Nuova Antologia», vol. CLXVI, fasc. 664 (16 agosto 1899), pp. 577–581 (versi).

- Rule Britannia. Ode, Catania, tip. N. Giannotta, 1899 (dicembre) [Edizione di sole 50 copie numerate].

- Dopo la vittoria, in: «Nuova Antologia», vol. CLXIX, fasc. 673 (1º gennaio 1900), pp. 3–6 (versi).

- Metamorfosi, in: «Nuova Antologia», vol. CLXX, fasc. 680 (16 aprile 1900), pp. 613–619 (versi).

- L'impenitente, in: «Nuova Antologia», vol. CLXXIII, fasc. 691 (1º ottobre 1900), pp. 377–389 (versi).

- Ai giustizieri della Cina, Ode, 1900 (dicembre), in «La Vita Internazionale», Rassegna quindicinale, a. IV, fasc. 2º - Milano, 20 gennaio 1901

- L'avoltojo, in: «Nuova Antologia», vol. CLXXVI, fasc. 702 (16 marzo 1901), pp. 211–220 (versi).

- Nel triste asilo, in: «Nuova Antologia», vol. CLXXIX, fasc. 715 (1º ottobre 1901), pp. 385–400 (versi).

- L'asceta ed altri poemetti, Catania, N. Giannotta, 1902.

- Giustizia ed altre poesie politiche e sociali, Sesta edizione riveduta dall'autore, Catania, N. Giannotta, 1903.

- Lucio Boscarini commemorato da Rapisardi, Colajanni, Pantano per l'Instituto di scienze, lettere e arti. XVI-II-MCMVI, Catania, Tip. Monaco e Mollica, 1906.

- Nozze immortali, in: «Nuova Antologia», vol. CCXIII, fasc. 850 (16 maggio 1907), pp. 193–196 (versi).

- Ricordando Marx, Versi, in: Marx Carlo - nel XXV anniversario della sua morte, Roma, 14 marzo 1908 [Numero Unico] Roma, Tip. Popolare, 1908, (pp. 4).

- Poemi, liriche e traduzioni, Palermo, R. Sandron, s.a. [1911] (Edizione definitiva riveduta dall'autore).

- Poemetti (1885-1907) - Iscrizioni, Palermo, R. Sandron, s.a. [1912?] (3ª ediz., 1917).

- Nuove foglie sparse. Poesie postume, raccolte e ordinate da Alfio Tomaselli, Palermo, G. Pedone Lauriel, 1914.

- Lettere di Mario Rapisardi a Calcidonio Reina, a cura di Alfio Tomaselli, Palermo, G. Pedone Lauriel, 1914.

- Pensieri e giudizi, con l'aggiunta delle Odi civili e degli aforismi di L. A. Seneca e P. Siro, Edizione postuma a cura di Alfio Tomaselli, Palermo, G. Pedone Lauriel, 1915. QUI

- Epistolario, a cura di Alfio Tomaselli, Catania, F. Battiato, 1922.

- Un santuario domestico. Commedia in 5 atti, con prefazione di Alfio Tomaselli, Catania, N. Giannotta, 1923 (rappresentata a Catania nel 1893; stampata a Firenze nel 1897?).

- Prose, poesie e lettere postume, raccolte e ordinate da Lorenzo Vigo-Fazio, Torino, A. Formica, 1930.

- Scherzi. Versi siciliani, a cura di Alfio Tomaselli, Catania, Casa editrice Etna, 1933.

Galleria delle copertine

- Poesie religiose

- Atlantide (1894)

- Giustizia e altre poesie

- Ricordanze (1872)

- Lucifero, dalla Collezione Francesco Paolo Frontini.[28]

- Pensieri e giudizi

- Le Poesie di Catullo tradotte (1889).

- Africa orrenda (1896)

Orazioni accademiche, studi critici e lezioni

- L'arte è imperitura

- La poesia filosofica

- La morale dell'arte

- Democrazia e arte

- Decadenza e rinnovazione dell'Arte

- L'ideale della Nazione

- Della Morale Epicurea

- Petronio Arbitro

- Della fama d'Orazio fino a' dì nostri, in Italia

- L'ideale politico di Vittorio Alfieri

- La religione di Vittorio Alfieri

- Idealismo e positivismo

- Dall'Elogio d'un Pazzo

- La Beatrice di Dante

- Studio sul Superuomo

Poesia e musica

Romanze

- Il canto di Ebe, testo di: Mario Rapisardi (dal canto quarto del Lucifero), musica di: Francesco Paolo Frontini, (1883);

- Lauda di suora, testo di: Mario Rapisardi (da Giobbe), musica di: Francesco Paolo Frontini, (1889), video.

«…Il mio nome oscuro in tutto, oscurissimo in politica, non è buono a chiamar gente; nè io in ogni modo sarei disposto a far da trombettiere. Chi lo crede, è in errore; e chi si ostinasse a crederlo dopo questa dichiarazione, mi seccherebbe.»

Onorificenze

— Catania, 1877

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.