Timeline

Chat

Prospettiva

Luna (colonia romana)

antica città romana della Liguria e sito archeologico nel comune italiano di Luni (SP) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Luna è stata una colonia romana, fondata nel 177 a.C. alle foci del fiume Magra, come avamposto militare nella campagna contro i Liguri (Apuani sponda sinistra e Sengauni, come da Tavola Peuntigeriana, sponda destra del Magra).

Remove ads

«Se tu riguardi Luni e Urbisaglia

come sono ite e come se ne vanno

dietro ad esse Chiusi e Sinigaglia,

udir come le schiatte si disfanno,

non ti parrà nuova cosa nè forte,

poscia che le cittadi termine hanno.»

come sono ite e come se ne vanno

dietro ad esse Chiusi e Sinigaglia,

udir come le schiatte si disfanno,

non ti parrà nuova cosa nè forte,

poscia che le cittadi termine hanno.»

La città, che fu un porto fluviale e marittimo di rigoroso impianto coloniale, sorse su un sito preesistente, un emporio etrusco in un'area abitata anche dai Liguri: il toponimo di Portus Lunae è conosciuto e citato dalle fonti in periodo precedente la fondazione della colonia. L'insediamento si sviluppò per tutto il periodo repubblicano e crebbe in importanza a partire dal primo periodo imperiale grazie all'intensificarsi dello sfruttamento delle vicine cave di marmo.

Un terremoto, avvenuto nel corso del IV secolo, pose fine alla città imperiale. La zona fu comunque frequentata ancora nei tempi successivi fino al quasi totale abbandono che avvenne intorno alla fine del IX secolo per sottrarsi alle continue incursioni saracene.

I resti della colonia di Luna si trovano nell'odierna frazione di Luni Scavi nel territorio del comune di Luni, in provincia della Spezia.

Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo gestisce tramite il Polo museale della Liguria, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale Musei.

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Fondazione di Luna ed età romana

Rappresentazione delle zone Apuane

sono indicate le colonie di Pisa, Lucca, e Luni ed il nome "Sengauni"; il tratto Pisa - Luni non è ancora collegato.

Il confine tra Liguri ed Etruschi cambiò più volte durante l'età del ferro. La Toscana nord-occidentale, tra i fiumi Arno e Magra, fu culturalmente allineata con gli Etruschi nella prima età del ferro, e divenne sotto controllo ligure nella tarda età del ferro.[1] Il porto di Luna veniva utilizzato quale attracco per navi commerciali sia dagli Etruschi che dai Greci. Da questi ultimi è fatta risalire la prima consacrazione del porto alla dea Selene (Luna per gli antichi Romani)[2].

La colonia, con il nome di Luna, venne fondata dai Romani nel 177 a.C. come avamposto militare delle legioni, durante la campagna contro i Liguri .

Secondo la testimonianza di Plinio il Vecchio nel 180 a.C. vennero deportati nel Sannio oltre 40.000 Apuani.[3] I Liguri, Sengauni, continuarono a resistere i Romani fino al 155 a.C., quando il console Claudio Marcello riuscì a sottometterli definitivamente. Per celebrare la vittoria nel Capitolium venne eretta una statua del condottiero[4].

Roma aveva l'intenzione di prolungare la via Aurelia lungo costa, ma non riuscendo a collegare il tratto tra Pisa e Luna, fece comunque costruire nel 109 a.C. la via Emilia Scauri. Solo nel 56 a.C. Giulio Cesare riuscì a far costruire la strada per superare l'ostacolo rappresentato dalle paludi costiere, dette Fosse Papiriane (cfr. Tabula Peutingeriana: Pars IV - Segmentum IV).

Mentre l'Aurelia, prima repubblicana e poi imperiale, correva verso l'arco ligure lungo l'antichissimo tracciato della "via Erculea"[5], la via Emilia Scauri andava a congiungere il Tirreno con la Pianura Padana nella via Aemilia Lepidi (l'attuale via Emilia)[6]. In età romana s'andava a Modena, dall'Aurelia, valicando il passo della Cisa o il passo del Lagastrello. Vi era infatti anche un'altra strada romana che congiungeva Lucca a Parma, attraverso il passo del Lagastrello, anticamente chiamato Malpasso. Questo percorso, citato nell'Itinerario Antonino, era chiamato Strada delle cento miglia o "Nuova Clodia" dal nome del console Marco Claudio Marcello, trionfatore dei Liguri nell'anno 155 a.C.

Questa Strada delle cento miglia o "Nuova Clodia", che percorreva il bacino del fiume Auser (Serchio) ossia l'odierna Garfagnana, si incontrava in Lunigiana con quella proveniente da Luni in "Foro Clodi", luogo che lo storico Ubaldo Formentini[7] ha identificato già dall'anno 1937 con Fivizzano, località sita a "XVI" miglia da Luni come appunto indicato nella Tabula Peutingeriana.

Nell'89 a.C., dopo la guerra sociale, Luni ottenne la cittadinanza romana assieme a tutto il resto della Liguria. Più tardi vi vennero insediati 2.000 coloni romani, scelti tra i veterani della battaglia di Azio (31 a.C.). Ad ogni veterano furono assegnati 51 iugeri e mezzo di territorio, con l'intenzione di far loro bonificare le zone paludose e costituire una colonia agraria.

Lucano cita le mura cittadine: "...desrta moenia Lunae".

Sotto l'impero di Augusto Luni divenne parte della Regio VII Etruria[8][9][10][11] e conobbe il suo periodo di massimo splendore, con l'ampliamento del foro ed un'intensa espansione edilizia, arrivando a contare oltre cinquantamila abitanti.

Oltre che della sua favorevole posizione lungo una strada principale dell'impero, nel I secolo a.C. la città si avvantaggiò della forte domanda di marmo bianco ricavato delle vicine Alpi Apuane (marmo lunense), del quale divenne il principale porto di imbarco dal suo porto fluviale. Inoltre esportava legname (che proveniva dall'interno direttamente lungo il corso del fiume Magra), formaggi, vini e oggetti di artigianato.

Nel II secolo la famiglia dei Monettii di Luni costruì il primo nucleo del futuro borgo di Moneta non lontano dalle cave di marmo. In questo periodo, sotto gli imperatori Antonini la città fu oggetto di un rinnovato impegno edilizio.

A quest'epoca, tra l'altro, risale la costruzione del grande anfiteatro, in grado di contenere settemila persone.

Il 4 gennaio 275 Eutichiano, cittadino lunense, venne eletto Papa; morì il 7 dicembre 283 ed è venerato Santo dalla Chiesa cattolica.

Alla fine del IV secolo un violento terremoto provocò il declino della città imperiale, causandovi il crollo di edifici pubblici e privati. L’evento è documentato dalle ricerche archeologiche[12], ma non dalle fonti.

Queste sottolineano, per contro, come intorno al 416 la città fosse ancora fiorente. Per esempio, Claudio Rutilio Namaziano, che ebbe modo di attraversare la regione in quel tempo, ricorda che Luni era circondata da "candide mura"[13].

Nel corso del V secolo la città fu eletta a sede vescovile. Un vescovo di Luni, di nome Felice, risulta tra i partecipanti ad un Concilio indetto da Papa Ilario nel 465.

L'estensione originale della Diocesi di Luni era alquanto vasta: approssimativamente comprendeva tutta la costa tra le odierne città di Forte dei Marmi e di Levanto, estendendosi nell'interno fino all'alta Garfagnana ed includendo anche le isole di Gorgona e di Capraia.

La leggenda di Alarico

Se la documentazione archeologica ci parla chiaramente del crollo di numerosi edifici di Luna romana da ricondurre a un evento sismico, la tradizione letteraria è ricca di leggende sulla distruzione della città.

Una di esse, quella di Alarico I, si ascrive alla metà del V secolo. Il poeta Angelo Brofferio narra di un principe di Luni, Lucio, che si innamorò perdutamente della giovane sposa di Alarico, re dei Visigoti ed autore del sacco di Roma del 410. Il principe moriva di dolore perché, nonostante la donna ricambiasse il sentimento, la gelosia di Alarico impediva loro qualsiasi incontro. L'amore, fabbrica d'inganni, aprì loro una via d'uscita. La regina finse di avere contratto una grave malattia contagiosa. Il medico, messo a conoscenza dell'inganno, favorì il tradimento spargendo la voce che la regina doveva stare in isolamento e aveva pochi giorni di vita. Dopo alcuni giorni la regina venne dichiarata morta. Alarico, innamoratissimo della regina, ordinò che fosse celebrato il più solenne funerale mai visto e, affranto dal dolore per la grave perdita, ripartì per il suo regno. Intanto la giovane regina volò tra le braccia del suo seduttore e con lui visse per lungo tempo felice e beata. Ma un giorno Alarico venne a sapere dell'inganno: colmo d'ira, radunò il suo potentissimo esercito e rase al suolo la città[14].

Al di là dell’aneddoto, esistono altre leggende che collegano la distruzione di Luni a un amore colpevole, come prova il poeta Fazio degli Uberti nel Dittamondo (1346, incompleto):

“ … lussuria senza legge […] vergogna e danno di colui che t’usa […] noi fummo a Luni, ove ciascun t’accusa, che sol per tua cagion veracemente fu nella fine disfatta e confusa …”.

La dominazione barbarica e l'età bizantina

All'inizio del VI secolo i Goti saccheggiarono Luni e si insediarono nelle sue vicinanze. Molti degli abitanti originari cercarono scampo nelle località vicine, in particolare lungo la valle di Massa.

Nel 552 la città venne riconquistata dai Bizantini di Narsete e inserita all'estremo limite settentrionale della Provincia Italica. Da quel momento, Luni assunse il ruolo di capitale della Provincia Maritima Italorum,essendo contestualmente oggetto di un importante programma di rinnovamento urbano. Pare infatti che già attorno al 540 il generale bizantino Belisario avesse ordinato la costruzione di un sistema di fortificazioni nell'alta Lunigiana per impedire l'ingresso dei barbari nella valle di Luni e, indirettamente, per proteggere la via Aurelia verso Roma.

La città divenne un importante porto dell'Impero Romano d'Oriente e, trovandosi lungo il principale asse stradale bizantino in Italia, ottenne un nuovo periodo di prosperità, anche se entrò in competizione con Lucca per il predominio nella regione.

Nel 642 la dominazione bizantina ebbe termine quando la città (con tutta la Liguria) fu occupata dagli invasori Longobardi di Rotari, che già detenevano vasti territori nella Toscana meridionale.

La conquista longobarda, anche se ancora incompleta, si rivelò molto dannosa per l'economia di Luni: i nobili locali preferirono stabilire le proprie sedi nella valle di Carrara, più difendibile, mentre l'asse dei commerci terrestri si spostò verso sud dalla via Francigena[15] alla regione di Lucca, che ottenne definitivamente il dominio della zona.

Inoltre, i re longobardi vollero esplicitamente contrastare il potere del vescovo di Luni anche sul piano religioso, favorendo a più riprese i monaci della vicina Abbazia di Brugnato, che i chierici lunensi tentarono più volte inutilmente di controllare. Inoltre la regione meridionale della diocesi di Luni (il territorio compreso tra Massa e Montignoso) si trovò a gravitare nell'ambito della diocesi di Lucca, anch'essa favorita dai Longobardi.

Ma la piena conquista longobarda avvenne soltanto sotto il regno di Liutprando, che acquisì definitivamente gli ultimi insediamenti bizantini nella regione: Luni fu così inglobata nel Ducato di Lucca, di cui costituì (assieme a Pisa) uno dei principali sbocchi a mare.

Luni e gli imperatori franchi

Nel 773 Carlo Magno occupò la città, che divenne capoluogo di comitato sotto l'autorità di un vescovo-conte. Il 6 aprile del 774 i delegati di Carlo Magno e il pontefice Adriano I stabilirono le rispettive sfere di influenza in Italia; Luni venne a trovarsi proprio sul confine.

Sotto gli imperatori carolingi la città si riprese parzialmente e conobbe un periodo di relativa prosperità, grazie alla guida dei vescovi conti che avevano qui la loro sede principale. Pare che già in questa epoca i vescovi di Luni avessero ottenuto in concessione il feudo di Carrara.

All'anno 742 risalirebbe la singolare leggenda dell'arrivo a Luni della reliquia del Volto Santo. La tradizione riportata dallo storico Giovanni Sforza[16] narra di un crocifisso, scolpito da Nicodemo e ispirato dagli stessi angeli, scoperto dal diacono Leboino in Terrasanta. Il crocifisso sarebbe giunto davanti al porto di Luni su una nave senza equipaggio, la quale non poté approdare se non dopo l'esortazione del vescovo di Lucca Giovanni I, giunto a Luni guidato da un angelo. L’evento miracoloso scatenò una disputa sul possesso della reliquia fra lunensi e lucchesi, la quale si risolse soltanto allorché Giovanni rinvenne nel crocefisso una preziosa ampolla contenente il sangue di Cristo. Il vasetto[17] venne consegnato ai Lunensi, mentre il crocifisso venne condotto a Lucca.

All'VIII-IX secolo risale la costruzione della locale cattedrale di San Marco.

Un vescovo di Luni di nome Petroaldo è citato tra i partecipanti al concilio di Roma dell'826.

Nell'849 gli arabi saccheggiarono Luni durante una lunga scorreria che li porterà a colpire anche alcuni centri della Sardegna.

Calata dei Vichinghi e distruzione di Luni

La leggenda del sacco di Luni da parte dei Vichinghi, al pari di quella di Lucio e della sua giovane amante, trova eco negli scritti raccolti da Angelo Brofferio[14]. Nell'860 Luni venne praticamente distrutta dai norreni danesi guidati dal re Hasting. All’attacco seguì un saccheggio particolarmente violento, nel corso del quale il vescovo della città venne trucidato. Pare che per diversi anni i lunensi superstiti trovassero scampo a Carrara, prima di tornare ad abitare le rovine della loro città. Secondo la tradizione riportata da Brofferio, i Vichinghi avrebbero saccheggiato Luni per errore. Hasting, nel lontano Nord Europa, avrebbe ricevuto una descrizione della città di Roma, ricca ed opulenta, e decise quindi di mettersi alla sua ricerca per saccheggiarla. Durante la loro calata in Italia i Vichinghi, ammirati dallo splendore e dallo sfarzo di Luni, credettero che si trattasse di Roma, la vera meta delle loro scorrerie. Secondo la leggenda, re Hasting avrebbe dichiarato al vescovo di volersi convertire al Cristianesimo. Pochi giorni dopo la conversione, egli fece allontanare le proprie navi nascondendole dietro un promontorio e dichiarandosi pronto a intrattenere scambi commerciali; subito dopo finse di ammalarsi gravemente e chiese che gli fossero concessi dei funerali cristiani all'interno della città. Fintosi morto, fu fatto entrare a Luni con un piccolo corteo funebre di soldati, tutti segretamente armati. Una volta all'interno delle mura il re saltò fuori dalla bara e trafisse il vescovo che presenziava al funerale. Quello fu il segnale convenuto con i suoi uomini per dare il via al saccheggio. Alcuni storici ritengono che il religioso ucciso dai Vichinghi sia identificabile in san Ceccardo, un vescovo di Luni fatto santo la cui esistenza storica è incerta. Se è da escludere che egli fosse vissuto intorno al 600 (come dimostra anche il suo stesso nome, di origine longobarda), certo è che la figura di questo santo, sin dall’inizio del Basso Medioevo, è legata alla distruzione di Luni[18]. Altri storici, sulla scia di Gaetano Ballardini, sostengono invece che san Ceccardo fosse il successore del vescovo Gualtiero e che morì martire a Carrara nell'892, ucciso dagli abitanti della regione mentre cercava di procurarsi il marmo necessario alla ricostruzione della città dopo il saccheggio vichingo.

L'ultimo secolo della città

Sulle rovine della città sorsero nel tempo piccoli agglomerati di casupole che fecero da nucleo per successivi insediamenti, senza che tuttavia Luni potesse più tornare ai fasti precedenti, pur diventando sede di importanti istituzioni ecclesiali, feudali ed amministrative.

Nell'anno 900 il re d'Italia Berengario I confermò al vescovo di Luni Odelberto tutti i privilegi ecclesiastici, che si pensano già proclamati da Carlo Magno nel 774, nei confronti dell'aristocrazia feudale della zona.

Durante l'ultimo secolo la città mostrò segni di dinamismo economico: è un passaggio obbligato per la transumanza e rappresenta il mercato principale per la vendita dei prodotti agricoli della regione, incluse le isole del Tino e della Palmaria. È accertato che nel 927 i vescovi mantenessero una loro delegazione a Pavia per facilitare gli scambi commerciali. Inoltre, la successiva unificazione politica e militare in un vasto territorio sotto Oberto I fu di ulteriore stimolo alla crescita economica. Nonostante questi segnali positivi, nel corso di tutto il X secolo la città si trovò ad affrontare i prolungati saccheggi dei pirati e delle forze di spedizione arabe, particolarmente aggressive in tutto il periodo[19].

Nel 940 il re d'Italia Berengario II nominò marchese di Luni Oberto I, capostipite della dinastia degli Obertenghi, che in pochi anni riuscì ad estendere il suo dominio su una regione molto vasta. Già nel 945 infatti l'imperatore Ottone I nominò Oberto conte di Luni concedendogli autorità su numerosi territori: tra essi Carrara e sui suoi castelli, Tortona e la nascente Repubblica di Genova.

Con la sconfitta dell'usurpatore al trono d'Italia Berengario II ad opera di Ottone I, 951) Oberto estese ulteriormente i suoi domini ricevendo la signoria su tutta la Marca Ligure Orientale, territorio appena costituito, per respingere in modo più efficace le incursioni dei corsari saraceni. La Marca Ligure si estendeva su tutta l'odierna Liguria orientale, sulla Toscana settentrionale e nell'entroterra fino a Tortona, Parma e Piacenza.

Nel 963 lo stesso Ottone I donò i feudi di Carrara, Massa e gli abitati di Ameglia, Sarzana e Vezzano Ligure al Vescovo di Luni Adalberto.

Pare che già nel 970 le incursioni arabe lungo la costa ligure fossero diventate meno incisive, grazie all'azione congiunta delle nuove marche di confine istituite da Ottone; in più dal 990 in poi, la via Francigena iniziò ad essere utilizzata assiduamente come via di pellegrinaggio verso Roma e il papato, contribuendo a migliorare non poco l'economia della zona, soprattutto nella pianura dell'entroterra.

Nonostante questi aspetti positivi, già sul finire del X secolo la situazione nella regione subì un nuovo peggioramento. Infatti, già nel 998, il vescovo Gotifredo stabilì temporaneamente a Carrara la sede della diocesi, per sfuggire alla malaria e ai saraceni.

In questa data, il vescovo riacquisì anche quattro Pievi precedentemente sottraetegli da Oberto II, capostipite degli Obertini.

Proprio dalla famiglia Obertini avranno origine quelle degli Estensi e dei Malaspina, degli Adalberti e dei Pallavicino, dei Massa, dei Corsica e dei Parodi.

In questa situazione il territorio della Marca Ligure Orientale non fu più controllato né difeso da un governo feudale unitario. In particolare, nella regione costiera, i discendenti degli Obertenghi stabilirono il centro del loro potere nel castello di Arcola piuttosto che nella città di Luni vera e propria. Come diretta conseguenza, in città e nelle regioni limitrofe il potere dei vescovi andò consolidandosi.

A partire dal 1015, per la città di Luni inizio' un periodo di decadenza. In questa data il califfo arabo Mujāhid al-ʿĀmirī conquistò temporaneamente Luni con la sua flotta di navi proveniente dalla Sardegna; la città divenne un campo di battaglia tra le forze saracene e una coalizione di truppe di terra e di mare della Repubblica di Pisa e della Repubblica di Genova, guidate dal papa Benedetto VIII[20]. Quando gli arabi alla fine furono costretti a ritirarsi Luni era ormai distrutta.

Nel 1033 il piccolo paese di Arcola, già appartenuto a Oberto di Luni, entrò a far parte del dominio dei vescovi di Luni.

Tra il 1040 e il 1054 la diocesi di Luni perse definitivamente la giurisdizione sulle isole della Gorgona, della Capraia, del Tino, del Tinetto e della Palmaria, che vennero spartite tra le diocesi di Pisa e Genova.

Nel 1055 il vescovo Guido di Luni strinse un patto di alleanza con il nobile Rodolfo di Casola per la costruzione del castello di Soliera, che sarebbe stato amministrato congiuntamente dai due domini.

All'aumento del potere dei vescovi di Luni andò di pari passo la decadenza della città, che non rimase abitabile ancora per molto: al dilagare della malaria e alle incursioni dei pirati si aggiunse il progressivo insabbiamento del porto, che decretò la fine economica della città. Le attività portuali si trasferirono in parte ad Ameglia, e in parte lungo la foce del fiume Magra. Si hanno, tuttavia, notizie di sporadici approdi al vecchio porto di Luni fino al XII secolo.

Nel 1058 l'intera popolazione di Luni si trasferì a Sarzana; altri gruppi di profughi fondarono gli abitati di Ortonovo e Nicola e la città venne definitivamente abbandonata.

Nonostante l'abbandono della città il titolo di vescovo o conte di Luni sarà ancora adottato per molti secoli dalle autorità civili e religiose della zona. I vescovi di Luni, in particolare, sposteranno la loro sede vescovile a Sarzana nel 1204.

Agli albori del secolo XIV è Dante Alighieri a costatare l'abbandono e a redigere un epitaffio dell'antica "splendida civitas lunensis" nel Canto XVI del Paradiso:

Remove ads

Scavi archeologici

L'area archeologica comprende diverse aree pubbliche della città romana quali il foro, l'area capitolina e il decumano massimo, la Basilica civile, la curia e il cardine massimo, il Grande Tempio e alcune dimore signorili (Domus dei Mosaici, Domus Settentrionale, Domus degli Affreschi). All'interno dell'area archeologica, in casali ottocenteschi, sono situate sezioni tematiche distaccate del Museo.

Anche i resti dell'anfiteatro romano di Luni, posto al di fuori dell'antica cinta muraria e visitabile su richiesta, sono inclusi nell'area archeologica.

Remove ads

Ricerche archeologiche e valorizzazione dal Rinascimento a oggi

Riepilogo

Prospettiva

I resti della città romana di Luna, oggetto di scavi a partire dal Rinascimento, sono inclusi nel percorso di visita del Museo Archeologico Nazionale di Luni. L'attuale edificio museale nacque con l'obiettivo, non completamente riuscito, di riunire i reperti provenienti dagli scavi archeologici di Luni che risultavano dispersi in diverse istituzioni museali italiane nel corso del tempo, a seguito di campagne di scavo poco rispettose dell’integrità storica del sito.

A partire dal suo definitivo abbandono nel XIII secolo, la città di Luna appare chiaramente definita dalle fonti come una città morta.[21]

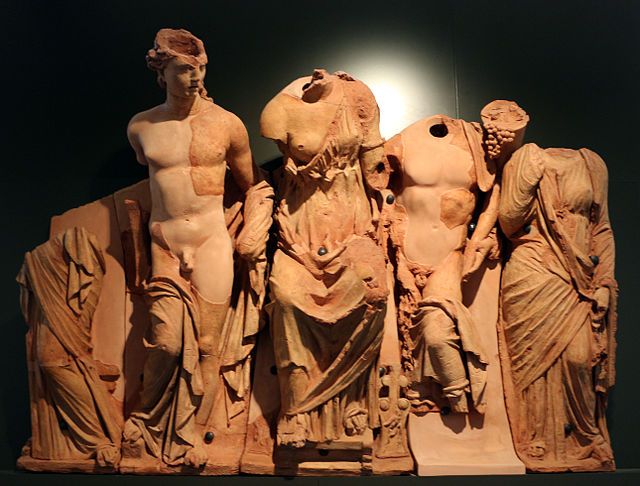

Le prime pubblicazioni sulle rovine di età romana risalgono al Rinascimento; spesso non vanno al di là dell’aneddoto, ma sono ricche di notizie sulle rovine. È il caso delle opere di Ippolito Landinelli (1610) e di Bonaventura De Rossi (1710)[22]. Nello stesso periodo, i cartografi Panfilio e Matteo Vinzoni (1752) redassero la prima documentazione dell’assetto della città antica, con le loro carte (1752). I materiali archeologici rinvenuti occasionalmente nel Settecento, al pari dei reperti provenienti dagli scavi ottocenteschi, vennero per lo più dispersi fra i musei archeologici di Firenze, Torino, Bologna e Genova[23]. Unica relazione edita degli scavi del XIX secolo è quella di Carlo Promis (1857)[24], incaricato delle ricerche dal marchese Angelo Remedi, il quale rinvenne sulla sua proprietà materiali notevoli in marmo e bronzo. Gli scavi del potente personaggio, finanziati dal re Carlo Alberto, si protrassero sin al 1859, dando adito a scoperte importanti come le terrecotte frontonali del Grande Tempio.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento l’imprenditore carrarese Carlo Fabbricotti, il marchese Gropallo e Paolo Podestà si interessarono successivamente all’area archeologica, liberando dalle macerie numerosi monumenti, fra cui l’anfiteatro. Purtroppo, non lasciarono alcuna relazione degli interventi. Al contrario, questi ultimi furono rovinosi per la necropoli e per la basica cristiana, che furono letteralmente depredate.

Nel 1951, su iniziativa dell’allora Soprintendenza alle Antichità, fu finalmente istituito l’antiquarium e, nel 1964, venne inaugurato il nuovo Museo archeologico, in cui vennero esposti i materiali restituiti dai musei di Torino e Firenze.

Negli anni Settanta, con l’intervento del Soprintendente Antonio Frova, venne avviato uno scavo in estensione dell’antica colonia romana, che si è protratto sino all’inizio degli anni 2000. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Università di Milano e con una équipe di ricercatori inglesi, ha consentito di rivelare l’assetto urbanistico della città. Sono così venuti alla luce edifici civili (foro, basilica civile) religiosi (tempio principale detto capitolium, tempio di Diana) e privati (domus degli affreschi, domus dei mosaici), la basilica civile ed alcuni edifici di età alto medievale. La basilica cristiana, unitamente alle fasi abitative alto medievali, è stata indagata dall’équipe inglese. L’obiettivo principale perseguito, da allora, è la musealizzazione del sito e dei reperti.

Non sono quindi mancate, negli ultimi anni e sino al 2015, indagini tematiche svolte nell’intento di meglio conoscere l’assetto della città antica ma anche di ampliare il percorso di visita e ottenere spazi che consentano di rendere l’area più fruibile (come la biblioteca)[25]. Gli scavi si sono concentrati nell’area centrale della città (area circostante il capitolium) sull’antico asse stradale (cardo e decumano massimo), sulle strutture del porto originario, sulla domus degli affreschi e presso gli antichi casali Benettini-Gropallo. La collaborazione con le Università di Pisa e di Parma ha inoltre permesso di mettere in campo competenze specifiche nell’ambito della fisica, della chimica e della botanica utili a ricostruire l’assetto urbanistico ed ambientale dell’antica Luni, con particolare riferimento alla ricostruzione della linea di costa in età romana[26].

Il museo, nel corso del tempo, ha allestito anche diverse mostre su temi diversi legati all’antichità romana, come l’attività sportiva (2002-2003)[27], la moda (2004)[28], le modalità di riuso della più grande ricchezza di Luni, il marmo (2009)[29] e le preziose edizioni di classici greci e latini della casa editrice Tallone (2013).

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads