Timeline

Chat

Prospettiva

Fisica aristotelica

scienze naturali descritte da Aristotele Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Remove ads

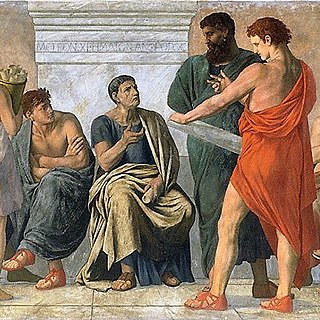

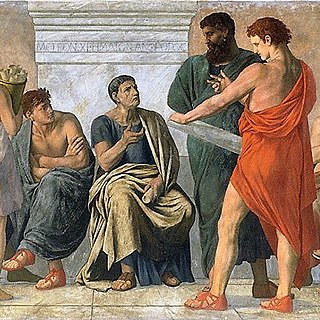

Si deve al filosofo greco Aristotele (384-322 a.C.) lo sviluppo di molte teorie dell'antichità per spiegare i fenomeni fisici, sebbene completamente differenti da ciò che attualmente noi conosciamo come "leggi fisiche". Queste teorie studiano ciò che Aristotele chiama "i quattro elementi", cioè i principi primi costituenti la Terra. Esse riguardavano più che altro le qualità, o le essenze, del mondo naturale "sublunare" contrapposto a quello celeste, e sono pertanto, attualmente, poco considerate dalla scienza.

Aristotele descrive attentamente le relazioni che intercorrono tra questi elementi; il moto di essi; come si rapportano alla Terra; e come, qualche volta, sono attratti tra di loro da forze misteriose; approfondisce, inoltre, i molteplici altri aspetti del suo modello fisico, che comprendono anche la sua teoria sul moto, condivisa, in passato, largamente.

Remove ads

Fisica aristotelica

Riepilogo

Prospettiva

Gli elementi che compongono la Terra, secondo Aristotele, sono differenti da quelli che costituiscono gli astri e lo spazio cosmico.[1] Sia hanno così due fisiche differenti, una riguardante le leggi naturali terrestri, descrivibili con le regole della grammatica,[1] l'altra, celeste, che coincide con l'astronomia, in cui vigono i principi della matematica.[2]

I quattro elementi

Per Aristotele la realtà «sublunare», cioè situata al di sotto della zona d'influenza della Luna, è formata da quattro principali elementi o composti, organizzati in strati o sfere concentriche: terra, acqua, aria, fuoco.[4][5]

Tutti i «cieli» che compongono lo spazio cosmico invece, simili a sfere su cui sono incastonate le stelle secondo la cosmologia greca (e così ogni singolo aspetto della materia celeste presente nell'Universo) sarebbero composti da un quinto elemento, chiamato «etere»,[5] sostanza incorruttibile e priva di peso, conosciuto anche con il nome di «quintessenza».[6]

L'elemento «terra» è composto, per la maggior parte, di sostanze pesanti quali il ferro e gli altri metalli, e solo in piccola quantità composto da sostanze provenienti dagli altri elementi.

I luoghi naturali

Secondo Aristotele, i quattro elementi hanno la tendenza a tornare nel loro rispettivo luogo originario, se da questo vengono separati, come dimostra un sasso gettato nell'acqua che affondando tende ad andare verso la sua sfera, quella della terra, mentre le bolle d'aria che si liberano nell'acqua tendono ad andare verso l'alto, ossia la sfera dell'aria.[7] Al di sopra di tutti vi è il cerchio del fuoco, limite estremo oltre il quale la materia si rarefà ulteriormente nell'etere celeste.

Ne consegue che meno un oggetto è pesante o denso, meno esso è considerato «terrestre»: esso sarà composto da una più alta concentrazione di sostanze provenienti dagli altri tre elementi.[6] Il fuoco ad esempio è il più sottile di tutti, e viene pertanto situato nella regione più alta, nell'omonima sfera. L'uomo è modellato da tutti i tipi di sostanze, eccetto l'etere; la proporzione tra gli elementi, però, muta da persona a persona, anche radicalmente.[6]

Il moto

Il movimento degli oggetti viene spiegato per la tendenza dei loro componenti elementari a muoversi per riunirsi a seconda della propria affinità, interagendo così tra loro; è molto più difficoltoso fermare questa interazione se avviene tra sostanze simili: essendo ad esempio il fumo una sostanza molto simile all'aria, esso tende a salire verso l'alto per ricongiungersi ad essa.

Gli oggetti e la materia inanimata, inoltre, una volta ricongiunti alla propria sfera naturale, si possono muovere solamente se vengono mossi da qualcos'altro:[1] «ciò che è in movimento deriva il suo movimento da altro».[8]

Di conseguenza, se venisse rimosso ogni tipo di energia proveniente dagli esseri dotati di anima, niente si potrebbe più muovere.[1] Questa dottrina si espone ad obiezioni che furono avanzate anche al tempo della sua formulazione: in molti si chiedevano in che modo un oggetto come ad esempio la freccia potesse continuare ad avanzare, dopo che aveva perso il contatto con la corda tesa rilasciata dall'arciere. Aristotele propose, allora, la teoria per cui una freccia in movimento crea una sorta di vuoto nell'aria dietro di sé, che richiudendosi la spinge avanti;[9] egli riesce, così, a mantenersi coerente con la sua interpretazione del moto, che prevedeva l'interazione tra oggetto in movimento e la causa efficiente che glielo trasmette, coinvolgendo il mezzo in cui esso si muove, come l'aria o l'acqua.[9]

Poiché Aristotele poneva a fondamento di questa sua teoria il mezzo, egli non poteva accettare il concetto di vuoto, centrale nella teoria atomistica di Democrito: essendo uno spazio vuoto privo di qualsiasi sostanza, e potendo il moto, secondo Aristotele, verificarsi solo attraverso un mezzo, l'assenza di sostanza era un'idea inconcepibile. La velocità di un corpo, infine, è inversamente proporzionale alla densità del mezzo in cui si muove: meno denso è il mezzo, più velocemente viaggia il corpo. Un oggetto che si spostasse nel vuoto viaggerebbe a velocità infinita, così da coprire istantaneamente tutto lo spazio: il vuoto, quindi, non può esistere perché, se si formasse, si richiuderebbe istantaneamente.[10]

Remove ads

Critica medievale

Riepilogo

Prospettiva

Nel corso del Medioevo, la teoria aristotelica sulla gravità fu messa in discussione e modificata, prima da Giovanni Filopono, in seguito dalla filosofia islamica.[15]

Tra gli altri, Al-Khazini,[16] e Ibn Malka al-Baghdadi (1080-1165) contestarono la concezione uniforme del moto dei corpi celesti di Aristotele.[19]

In ogni caso la fisica aristotelica continuò ad essere prevalentemente accettata dalla scienza medievale. La dottrina dei luoghi naturali fu ad esempio così sintetizzata da Dante Alighieri:

«Ne l'ordine ch'io dico sono accline

tutte nature, per diverse sorti,

più al principio loro e men vicine;

onde si muovono a diversi porti

per lo gran mar de l'essere, e ciascuna

con istinto a lei dato che la porti.

Questi ne porta il foco inver' la luna;

questi ne' cor mortali è permotore;

questi la terra in sé stringe e aduna.»

(Dante Alighieri, Paradiso, canto I, vv. 109-117)

Tutti gli elementi del creato sono portati cioè per istinto al principio naturale da cui provengono: quelli del fuoco verso la Luna, gli enti caduchi verso la Terra.

Nel XIV secolo, Giovanni Buridano sviluppò la teoria dell'impeto, basandosi sulla teoria del mayl di Avicenna e sull'opera di Giovanni Filopono, in alternativa alla teoria aristotelica del moto. La teoria dell'impeto precorreva i concetti di inerzia e di quantità di moto della meccanica classica, che però non forniva loro alcuna causa.[20]

Nel XVI secolo, al-Birjandi discusse la possibilità della rotazione terrestre. Nella sua analisi di ciò che potrebbe accadere se la Terra stesse ruotando, sviluppò un'ipotesi simile alla nozione di "inerzia circolare" di Galileo Galilei,[21] che descrisse nella seguente osservazione sperimentale:

«La roccia piccola o grande cadrà a Terra lungo il percorso di una linea perpendicolare al piano (sath) dell'orizzonte; ciò è testimoniato dall'esperienza (tajriba). E questa perpendicolare è distante dal punto tangente della sfera terrestre e dal piano dell'orizzonte percepito (hissi). Questo punto si muove con il moto della Terra e perciò non vi sarà alcuna differenza nel luogo di caduta delle due rocce.[22]»

Remove ads

Durata e declino della fisica aristotelica

Riepilogo

Prospettiva

Il successo delle nozioni di fisica aristotelica durò per due millenni, e su di esse si fondarono le primissime conoscenze di fisica dell'antichità, appartenenti al vasto filone della filosofia della natura. Dopo il lavoro di Alhacen, Avicenna, Avempace, al-Baghdadi, Giovanni Buridano, Galileo, Cartesio, Isaac Newton, e altri, è stato generalmente accettato che la fisica aristotelica fosse da correggere.[6]

Nonostante ciò, la fisica di Aristotele riuscì a durare fino al tardo XVII secolo, e forse anche più, perché continuava ad accordarsi con le concezioni filosofiche insegnate nelle università in quelle epoche circa le proprietà e la natura delle sostanze.[7] Il modello della fisica aristotelica rivolto alla comprensione delle essenze o qualità della natura,[23] si contrapponeva al nuovo metodo sperimentale interessato piuttosto ai suoi aspetti quantitativi e misurabili, che disgiungeva quest'ultimi dagli aspetti legati alla percezione umana, ritenuti secondari.[24]

In Europa, la teoria di Aristotele fu superata per la prima volta in maniera misurabile dal lavoro di Galileo Galilei. Usando un telescopio, Galileo osservò che la luna aveva crateri e montagne. Ciò contraddiceva l'idea di Aristotele di una luna perfettamente liscia e incorruttibile.[26]

Secondo la leggenda, Galileo lanciò delle sfere di differente densità (ma di uguale forma e dimensione) dalla sommità della Torre di Pisa, scoprendo che le più leggere e le più pesanti cadevano alla stessa velocità. Infatti, fece numerosi esperimenti sul rotolamento di sfere lungo un piano inclinato, una forma di caduta sufficientemente lenta da permettere di effettuare misurazioni senza strumenti avanzati.[28]

I seguaci di Aristotele erano consapevoli che il moto dei corpi in caduta non era uniforme, ma acquistava velocità con il tempo. I peripatetici postularono perciò che la velocità fosse proporzionale alla distanza. Galileo stabilì sperimentalmente che la velocità è proporzionale al tempo, ma fornì anche un'argomentazione teorica per cui la velocità non poteva assolutamente essere proporzionale alla distanza. In termini moderni, se la velocità di caduta è proporzionale alla distanza, l'equazione differenziale per la distanza percorsa dopo il tempo è

con la condizione che . Galileo dimostrò che questo sistema a rimarrebbe in quiete per tutto il tempo. Se una perturbazione mettesse in qualche modo in moto il sistema, l'oggetto acquisterebbe velocità al passare del tempo in modo esponenziale e non quadratico.[27]

È famoso il caso di David Scott che, sulla superficie della Luna, ripeté l'esperimento di Galileo facendo cadere una piuma ed un martello da ciascuna mano allo stesso tempo. In assenza di un'atmosfera sostanziale, i due oggetti caddero e toccarono la superficie della luna nello stesso istante.

Con la sua legge di gravitazione universale, Isaac Newton fu il primo a codificare una teoria matematicamente corretta della gravità.[29] Nel 1915, tuttavia, la teoria di Newton fu ulteriormente modificata, ma non invalidata, da Albert Einstein, che sviluppò una nuova rappresentazione della gravitazione, nel quadro della sua teoria generale della relatività.

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads