Diritto

complesso delle norme di legge e consuetudine che ordinano la vita di una o più collettività in un determinato momento storico Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Per diritto, in genere, si intende l'insieme delle norme giuridiche che regolano i comportamenti all'interno di una società, stabilendo diritti, obblighi e sanzioni per coloro che non le rispettano. Tuttavia, una definizione precisa e universalmente accettata non esiste ed è oggetto di un dibattito di lunga data. Il diritto si manifesta attraverso costituzioni, leggi, consuetudini e giurisprudenza, ed è applicato da istituzioni competenti come i tribunali, la forze dell'ordine e le autorità governative.

Le costituzioni degli Stati definiscono i principi fondamentali sui quali si fonda l'ordinamento giuridico, mentre le leggi e i regolamenti ne specificano l'applicazione pratica. Il diritto è un elemento fondamentale per la vita sociale, per la politica, per l'economia, la storia e per la società, oltre a fungere da mediatore nei rapporti tra le persone. Nel contesto moderno, il diritto non riguarda solo la regolazione dei comportamenti individuali, ma anche la definizione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Le leggi di un paese sono spesso influenzate da principi etici e morali, e i sistemi giuridici sono frequentemente oggetto di discussione e riforma per rispondere alle necessità della società.

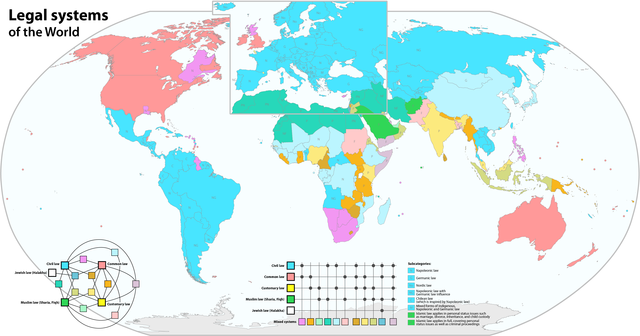

I sistemi giuridici variano tra le diverse giurisdizioni, e il diritto comparato analizza le loro differenze. Nei sistemi di civil law, un legislatore o un altro organo centrale codifica e consolida il diritto, mentre nei sistemi di common law, i giudici possono creare diritto vincolante attraverso i precedenti, anche se in alcuni casi questi possono essere annullati da una corte superiore o dal legislatore stesso. Il diritto religioso è in uso in alcune comunità e negli Stati teocratici, e ha storicamente influenzato il diritto secolare.

Il diritto può essere suddiviso in due principali ambiti: il diritto pubblico , che regola i rapporti tra società e lo Stato (inclusi il diritto costituzionale, il diritto amministrativo e il diritto penale), e il diritto privato, che regola i rapporti tra privati (in ambiti come i contratti, la proprietà, la responsabilità civile, il diritto di famiglia e il diritto commerciale). Questa distinzione è più marcata nei paesi di civil law, in particolare in quelli con un sistema separato di giurisdizione amministrativa; al contrario, nei sistemi di common law la distinzione tra pubblico e privato è meno netta.

Il diritto è oggetto di studio accademico in numerose discipline, tra cui le scienze storiche, che ne analizzano l’evoluzione nel tempo e il ruolo nei diversi contesti sociali; la filosofia, che ne indaga i fondamenti morali, logici ed epistemologici; l'economia, che valuta l'efficienza delle norme giuridiche in termini di costi e benefici; e la sociologia del diritto, che esamina le interazioni tra il diritto e le strutture sociali. Inoltre, il diritto solleva importanti e complesse questioni teoriche e pratiche in merito a concetti fondamentali come l'uguaglianza tra i cittadini, l'equità delle decisioni e dei procedimenti giuridici, e il significato stesso di giustizia, intesa sia come ideale etico che come criterio di legittimazione delle istituzioni.

In senso soggettivo, invece, il termine "diritto" può indicare anche una facoltà o un potere riconosciuto a un soggetto. In senso estensivo, può anche riferirsi alla giurisprudenza.[1][2].

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Età antica

Non è possibile stabilire quando il diritto abbia avuto origine, tuttavia è certo che fin dalla preistoria, le società si reggevano su regole non scritte, basate su tabù e religione, per proteggere beni fondamentali. Con l'avvento dell'agricoltura e del commercio, le norme divennero più articolate. Nel Vicino Oriente antico, l'introduzione della scrittura rese possibile fissare per iscritto le leggi.[3][4] Tra le prime testimonianze vi sono le norme di Lagash (XXIV-XXIII secolo a.C.) e il codice di Ur-Nammu (circa 2100 a.C.). Il più noto è però il codice di Hammurabi, elaborato nell'antica Babilonia intorno al XVIII secolo a.C., presentava un sistema giuridico strutturato.[5]

Nell'antico Egitto, il diritto si basava su consuetudini e buon senso. Maat' era il concetto di ordine, giustizia e verità che reggeva il cosmo e la società ed era personificata da una dea. Il faraone era il giudice supremo ma nella pratica le cause erano affidate al Visir o ai Kenebet locali. Le donne avevano ampia autonomia giuridica.[6][7][8] Nel popolo ebraico, la fonte prima del diritto è la Torà, i primi cinque libri della Bibbia, scritta tra il X e il V secolo a.C. Accanto alla Torà scritta, vi fu anche una sua interpretazione orale che intorno al I secolo venne sistematizzata e messa per iscritto nella Mishnà, al fine di preservare la tradizione nella diaspora.[9] Tra il III e il VI secolo venne redatto il Talmud, una raccolta dei commenti e discussioni rabbiniche sulla Mishnà, che ancora oggi rappresenta la base del diritto ebraico e il pilastro dell'ebraismo rabbinico.[10]

Il diritto cinese nasce con la dinastia Shang, legato a sacralità e autorità. Dal VI secolo a.C. emergono testi giuridici. Il confucianesimo privilegia i riti; il legismo, la legge scritta. La dinastia Qin applicò un sistema misto.[11][12] In Giappone, il diritto fu a lungo consuetudinario e orale, basato su vendetta privata e compensazione, con influenze shintoiste.Solo nel VII secolo, con l’adozione della scrittura cinese, nacque un sistema giuridico scritto e centralizzato con profonde influenze cinesi. Questo venne codificato nel codice Taihō (701), che istituì il sistema Ritsuryō.[13][14][15] In Corea, il diritto era penale, ispirato a legalismo e confucianesimo; il primo codice noto è lo Yul-lyoung (373).[16] In India, il diritto si fonda sul dharma. I Dharmasutra (VI-II secolo a.C.) e i Dharmaśāstra dettarono norme religiose e civili. Il Codice di Manu fu il testo giuridico più influente.[17]

Il diritto greco antico nacque nel frastagliato sistema delle poleis. Le prime leggi scritte apparvero a partire dal VII secolo a.C. mentre le codificazioni più famose sono quelle di Dracone e Solone. In Grecia non vi furono professionisti del diritto e la giustizia era amministra da assemblee popolari come nel sistema giuridico ateniese. La filosofia greca non si occupò direttamente del diritto ma fornì basi etiche.[18][19] Il diritto romano fu il primo a svilupparsi come scienza giuridica con professionisti dedicati e specializzati. Dal 450 a.C. con le leggi delle XII tavole si avvia una produzione normativa articolata: leggi, senatoconsulti, costituzioni imperiali, editti e responsa dei giuristi. Due i sistemi principali: ius civile e ius honorarium, quest'ultimo frutto del lavoro dei pretori.[20][21] I giuristi furono capaci di sviluppare concetti chiave come proprietà, cittadinanza, diritto di famiglia, obbligazioni, successioni, che ancora oggi plasmano il diritto contemporanea.[22][23]

Medioevo

Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, tradizionalmente fissata nel 476, e con il successivo assestamento dei regni romano-germanici in Europa si andò verso un ordinamento caratterizzato dalla personalità del diritto: alle popolazioni latine assoggettate venne concesso di mantenere l'antico diritto romano, mentre i rapporti interni alla comunità dei dominatori barbari erano regolati con il proprio diritto. Sebbene il diritto germanico fosse perlopiù di tipo consuetudinario e trasmesso oralmente, non mancarono alcuni regnanti che vollero raccogliere la tradizione giuridica del proprio popolo per iscritto; tuttavia tali raccolte non avevano, né volevano avere, un carattere universale, occupandosi prevalentemente di diritto penale e famigliare, lasciando ampio spazio alle antiche consuetudini per gli argomenti non trattati. La mancanza di un potere centrale intenzionato a disporre del monopolio sulla produzione giuridica fu uno degli aspetti che più influenzarono tutta la storia del diritto del Medioevo. Tra le più importanti raccolte di diritto dell'Alto Medioevo si possono citare la Lex Burgundionum fatta redigere da Gundobado agli inizi del VI secolo, l'Edictum del monarca dei Goti Teodorico il Grande, l'Editto di Rotari promulgato dal re longobardo Rotari nel 643 e i vari capitolari emanati dai sovrani franchi. Menzione a parte meritano le regole monastiche, una delle forme più caratteristiche della produzione giuridica alto-medievale.

Nel frattempo, il diritto romano sopravvisse ad Oriente nell'Impero bizantino. Nel 529, l'imperatore Giustiniano, nell’ambito della Restauratio Imperii, incaricò Triboniano di riorganizzare il diritto sistemando tutto il materiale di diritto romano a disposizione. Il risultato fu il Corpus iuris civilis, completato in circa cinque anni, composto da quattro parti: le Istitutiones, manuale per studenti; il Digesto, raccolta di brani giuridici; il Codex, con costituzioni imperiali da Adriano a Giustiniano; e le Novellae Constitutiones, leggi posteriori al Codex.[24][25] Il corpus iuris civilis sarà poi fondamentale per lo sviluppo di tutto il diritto medievale e la sua influenza continuerà fino all'età contemporanea.[26]

Dopo l'anno mille l'Europa sperimentò un periodo di rinascita culturale ed economica. Per rispondere alle nuove esigenze di una società sempre più complessa, si assistette a una riscoperta del diritto romano, antico ma tecnicamente sofisticato. I testi raccolti nel Corpus iuris civilis furono ricostruiti e studiati dalla scuola dei glossatori, iniziata da Irnerio a Bologna intorno agli inizi del XII secolo. Da qui iniziò ad affermarsi sempre di più un ceto di dotti giuristi formatisi in scuole di diritto, che daranno origine alle università medievali e alla elaborazione di un nuovo sistema giuridico, il diritto comune, destinato a diffondersi in tutta Europa. Tra le figure più significative del nuovo sistema figurava il notaio, dalle cui attività emersero importanti istituti giuridici, talvolta ripresi dal diritto romano ma altre volte frutto di elaborazioni autonome, per regolare i molteplici aspetti della vita pratica: commerci, navigazione, organizzazione dei liberi comuni, ecc. Notevole fu lo sviluppo del diritto canonico realizzato attraverso le raccolte di fonti e la produzione di glosse, tra cui il celebre Decretum Gratiani della metà del XII secolo. Il sistema di "diritto comune", in latino ius commune, si trovò a convivere, e talvolta a scontrarsi, con il diritto prodotto dalle autorità, lo ius proprium, tuttavia «lasciando al giurista il compito di elaborare un impianto di fondo che desse una coerenza unitaria a tale molteplicità». Solo con l'età moderna e l'affermazione degli stati nazionali l'autorità centrale acquisterà il pieno controllo della produzione e amministrazione del diritto, ponendo fine all'esperienza del diritto medievale e dando inizio a quello moderno.

Età moderna

Età contemporanea

Il dibattito sulla definizione

Riepilogo

Prospettiva

Il termine "diritto" è usato in alcune accezioni differenti nel linguaggio ordinario e della scienza giuridica; il medesimo termine assume, inoltre, un diverso significato nei vari contesti culturali, sociali e giuridici[27]; tra tali accezioni, lo stesso termine, anche con un riferimento al diritto italiano, può essere riferito ai seguenti significati:

- l'insieme e il complesso delle norme giuridiche, regolanti la vita dei membri di una particolare comunità, inteso nella forma dell'ordinamento giuridico[28]; a tale concetto, si connette l'idea della dottrina[29];

- la giurisprudenza, intesa sia come l'insieme delle pronunce dei Tribunali, considerate in un particolare contesto giuridico, sia come un settore degli studi o una specifica scienza, la scienza giuridica, che si occupa delle norme e della loro interpretazione giuridica[30];

- una "facoltà" garantita dall'ordinamento a ciascun soggetto di diritto[28];

- il giudizio sulla liceita', sulla legalità e sulla legittimità delle azioni proprie dello Stato, degli altri enti pubblici e delle personalità fisiche e giuridiche poste in una reciproca relazione in un particolare ordinamento giuridico[31];

- un contributo economico legato ad un tipo di tributo, o di una prestazione dovuto ad una parte, come si riconosce specialmente in una prospettiva legata all'analisi economica del diritto[32].

Qualora si riferisca all'insieme delle regole vigenti in uno Stato in un determinato momento e rispondenti al bisogno, dei cittadini, di vivere in una società ordinata e tranquilla, il riferimento è al diritto oggettivo, detto anche diritto in un senso oggettivo, reso anche con il termine latino "lex" e con l'inglese "law"[28].

Talvolta, invece, il termine "diritto" assume un significato diverso, corrispondente al concetto del "potere" o della "facoltà"; in questo senso, il diritto, analogamente a ciò che avviene con l'inglese "right" e con il latino "ius", è inteso in un senso soggettivo, riferito ad una particolare situazione giuridica soggettiva, spesso definita nei termini del diritto soggettivo[28].

Il problema di una definizione concreta e specifica ha però impegnato gli studiosi di tutte le epoche, e costituisce ancora un problema aperto, affrontato dalla filosofia del diritto e dalla teoria generale del diritto[31].

Al riguardo, si può citare il pensiero del giurista Stefano Rodotà, che si è accinto a dare una definizione del termine "diritto", definendolo come “apparato simbolico che struttura un’organizzazione sociale anche quando si sa che alcune sue norme sono destinate a rimanere inapplicate”[33].

Una risposta esatta non esiste, anche perché il diritto ha alcune manifestazioni differenti a seconda del modello esaminato - basta pensare alla distinzione tra il civil law e il common law, vigente nei paesi anglosassoni[34].

Con una più complessa definizione, anche richiamando le teorie di Hans Kelsen, si può, perciò, definire il diritto come il regolamento dei rapporti tra gli individui facenti parte di una particolare collettività sociale, assistito dalla garanzia della sua osservanza dal potere di un'Autorita', che "sanziona": ciò può avvenire tramite il diritto penale e il processo penale (diritto processuale penale), oppure può avvenire con la determinazione di altre regole, che i privati devono osservare nei rapporti tra loro (diritto civile), decidendosi con imparzialità sulle controversie tra privati tramite il processo civile (diritto processuale civile), ovvero, ancora, può avvenire, poi, con l'organizzazione dei servizi pubblici e della Pubblica amministrazione (diritto amministrativo), con la facoltà dei cittadini di far rispettare le regole fissate per l'attività della Pubblica amministrazione e degli erogatori dei servizi pubblici, tramite il processo amministrativo e con l'obbligo dei cittadini di contribuire, secondo alcune regole certe (diritto tributario), alle risorse necessarie al funzionamento dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione, con la facoltà per i cittadini di far verificare da un giudice la correttezza anche del contributo loro richiesto (processo tributario); il diritto internazionale regola i rapporti tra gli Stati, i cittadini di Stati diversi (diritto internazionale privato) e le Organizzazioni internazionali (diritto delle Organizzazioni internazionali)[35].

La tradizione germanica recente, nella definizione del concetto del diritto, presenta la centralità e la peculiarità di una scienza giuridica unitaria del diritto pubblico, chiamata Staatsrecht (diritto dello Stato), che disciplina, in un modo unitario, coerente e strutturato, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo e il diritto internazionale: questa sistematizzazione organica manca nella tradizione italiana del diritto pubblico, nel quale sono più diffusamente e tendenzialmente autonomamente trattati gli aspetti del diritto amministrativo e del diritto costituzionale[36].

Orientamenti teorici sul diritto

Riepilogo

Prospettiva

La storia del diritto muta nei diversi contesti culturali e sociali e, nella storia occidentale, si "intreccia" con l'evoluzione del pensiero filosofico, nel quale, tra le concezioni più antiche, vi è la teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo, che, nell'era antica, era stata condivisa da Cicerone - nel De legibus -, e da Ulpiano, mentre, nel medioevo, era stata proposta da Agostino d'Ippona e Tommaso d'Aquino, fino ad arrivare alle teorizzazioni della prima età moderna, rappresentate dalle teorie di Ugo Grozio, il quale fonda il diritto naturale sul razionale carattere dell'uomo, considerato l'immutabile fondamento del diritto internazionale; il giusnaturalismo, generalmente, postula l'esistenza di alcuni princìpi eterni, immutabili, iscritti nella natura umana, fondanti il diritto naturale, contrapposto al diritto positivo (identificato con il diritto effettivamente vigente), che dovrebbe tradurre quei princìpi: il metodo adottato dal legislatore sarebbe dunque un metodo deduttivo, che, dai princìpi universali - identificati diversamente nelle varie teorie -, ricaverebbe le norme particolari[37].

Nel Medioevo, precisamente, le Chiese e i vari indirizzi religiosi, generalmente assertori del diritto naturale, tendono ad identificarlo con i princìpi dettati dai testi sacri (la Bibbia, o il Corano, esemplificativamente), mentre gli studiosi laici, come è soprattutto nell'età moderna, identificano tali principi con alcune istanze diverse (di giustizia, equità, oppure coincidenti con le nozioni del popolo o dello Stato)[38].

Età moderna

Nell'età moderna, anche se le idee del giusnaturalismo, nella seconda metà del diciassettesimo secolo, sono state sviluppate ulteriormente nel pensiero del "contrattualismo sociale" di Locke, l'origine del diritto, anche con lo sviluppo della teoria generale del diritto, è stata individuata in alcuni aspetti diversi della natura umana, tra i quali si indicano la morale (Leibniz, Thomasius, Kant) e la forza (Hegel, Savigny), mentre, rispetto alla storia del pensiero e delle diverse concezioni sociali e giuridiche, si assiste all'affermazione del giuspositivismo, soprattutto in Inghilterra, dal diciottesimo secolo al ventesimo secolo, con le teorie di Hobbes, Austin e Hart, nella seconda metà del XIX secolo ed in Germania giungendosi agli studi di Laband e Jellinek, arrivando, poi, all'importante teorizzazione giuspositivistica proposta da Kelsen[45].

Il XIX secolo e il positivismo

Verso la fine dell'XIX secolo, con le teorie positiviste, il positivismo giuridico o giuspositivismo rimane lungamente predominante, contrapponendosi al giusnaturalismo, e asserisce che il diritto è, solo ed esclusivamente, il diritto positivo, effettivamente posto - positum: secondo la gran parte degli studiosi giuspositivisti (specie in Italia), il diritto si identifica con la norma giuridica (giuspositivismo normativistico); il diritto dunque, come è nelle citate teorie di Austin e poi sarà nel pensiero di Von Kirchmann, non sarebbe altro che una serie di norme regolanti la vita dei consociati, per assicurarne la pacifica convivenza; il diritto (con i relativi princìpi), rispetto al giusnaturalismo, si sposterebbe, così, dal trascendente all'immanente, appartenendo all'ambito della cultura: il metodo adottato dai giuspositivisti sarebbe, perciò, induttivo e i princìpi del diritto sarebbero ricavati con un'astrazione dalle contingenti norme giuridiche[46].

Un'altra interpretazione, sostenuta da Kelsen, vedeva, invece, il diritto come una mera tecnica sociale, valutandone solo l'efficienza e separandola dalla natura umana, individuando il metodo principale con cui si sarebbe studiato il diritto[47].

La prospettiva "realista"

I fautori del giuspositivismo e del giusnaturalismo rientrano, però, nella categoria dei "realisti", intesi come coloro che pensano che la realtà e il diritto siano un "dato" oggettivo, esterno, indipendente dall'osservatore, conseguendone che lo studioso si limiterebbe ad indagare e il giudice ad applicare - staticamente - il diritto: le tesi "realiste" sono contestate dai teorici ascrivibili alla corrente del relativismo o scetticismo, che (sulla base delle moderne teorie scientifiche e filosofiche, novecentesche) ritengono che un'osservazione "oggettiva" della realtà non sia possibile, conseguendone che ogni analisi dovrà essere "soggettiva"; il soggetto non si limiterebbe ad "osservare", bensì "(ri)creerebbe" la realtà; i teorici del diritto (i giuristi, costituenti la "dottrina") e i pratici (i giudici, costituenti la giurisprudenza) non sarebbero, così, "indagatori" o "applicatori" di una realtà data, ma, interpretandola, ne diventerebbero i "creatori" e, disquisendo sul diritto, lo "creerebbero", come avverrebbe con il giudice, con l'emanazione della sentenza, inducendosi a configurare una concezione del diritto dinamica - e non statica, come avverrebbe con le ricordate tesi "realiste"[38].

Il XX secolo, l'interpretazione marxista e il costruttivismo

Nel XX secolo, si deve segnalare anche le interpretazioni "costruttiviste", che si reggono, spesso, su un'interpretazione sociologica del fenomeno giuridico: decondo la formulazione data dai giuristi sovietici - alcuni importanti esponenti ascrivibili a questo indirizzo teorico -, al loro I congresso del 1938, l'interpretazione marxista del fenomeno giuridico si compendia nella definizione seguente: "Il diritto è l'insieme delle regole di condotta esprimenti la volontà della classe dominante, legislativamente stabilite, nonché delle sue consuetudini e delle regole di convivenza sanzionate dal potere statuale, la cui applicazione è garantita dalla forza coercitiva dello Stato al fine di tutelare, sanzionare e sviluppare i rapporti sociali e gli ordinamenti vantaggiosi e convenienti alla classe dominante".[48]

Una concezione teorica più moderna - che emerse verso la fine del secolo - fu il costruttivismo giuridico, soprattutto grazie ai teorici anglosassoni e secondo tale teoria l'essere umano osserva, modifica, influenza, interpreta e crea simultaneamente; la realtà è allo stesso tempo scoperta e inventata, osservata e costruita; noi non siamo completamente liberi, ma non siamo neanche completamente vincolati; subiamo pesanti interferenze dalla realtà, ma interveniamo pesantemente a modificarla. Per il costruttivismo, dunque, da una parte l'interprete (giurista o giudice) è ancorato alle norme esistenti, in quanto non può prescindere da esse: egli non può essere interamente creativo, come pretenderebbero gli scettici. D'altra parte è anche vero che egli, interpretando le norme giuridiche a scopo teorico ovvero per applicarle al caso concreto, vi immette sempre qualcosa di suo: influisce su di esse in quanto influisce sulla loro futura interpretazione e applicazione. Il ruolo dell'interprete non è pertanto interamente notarile e passivo, come pretenderebbero i realisti. Il giurista (o il giudice) non si limita solo a interpretare, né solo a creare. Egli interpreta e crea: crea mentre interpreta[38]. E fa entrambe le cose non in maniera arbitraria, ma sempre fortemente vincolato dall'ambiente storico, culturale e giuridico in cui si pone: il diritto, secondo il costruttivismo, è in conclusione un fatto dinamico, un processo (Roberto Zaccaria), una pratica sociale di carattere interpretativo (Ronald Dworkin), in cui norma giuridica e sua interpretazione interagiscono costantemente a favore dei cittadini.

Sistemi giuridici

Riepilogo

Prospettiva

In linea generale, i sistemi giuridici vengono solitamente distinti in due grandi famiglie: quella della civil law e quella della common law. Tuttavia, molti studiosi contemporanei ritengono che questa distinzione abbia oggi un'importanza sempre minore, poiché i frequenti "trapianti" – tipici del diritto moderno – hanno favorito una crescente convergenza tra i due modelli. Un terzo tipo di sistema è rappresentato dal diritto religioso, fondato prevalentemente su testi sacri. Il sistema giuridico di ciascun Paese è spesso il frutto della sua storia, delle influenze internazionali e degli standard cui aderisce. Le fonti del diritto riconosciute come vincolanti in una determinata giurisdizione costituiscono l’elemento chiave per identificarne il sistema giuridico.

Civil law

Common law e equity

Diritto religioso

Diritto canonico

Shaaria

Sistemi di diritto socialista

L'interesse legittimo

Riepilogo

Prospettiva

La dottrina giuridica italiana - e poi anche il diritto amministrativo italiano - ha elaborato il concetto dell'interesse legittimo, che, per la propria particolarità, deve essere ricordato come un esempio della mutevolezza di alcuni concetti giuridici, considerati nei vari contesti culturali, è un concetto non condiviso in tutte le legislazioni, può definirsi come l'interesse di un singolo (persona fisica o persona giuridica) a che l'operatività dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche avvenga nel rispetto della legge e delle norme giuridiche rilevanti per il loro funzionamento e rileva allorché l'attività dell'ente pubblico venga a ledere l'interesse del singolo, non applicando correttamente le norme disciplinanti la sua attività e, anzitutto, quindi, il procedimento amministrativo, inteso come l'insieme delle norme regolanti l'attività - amministrativa - della pubblica amministrazione, legittimando il privato - che abbia un interesse (definito appunto legittimo) all'osservanza puntuale di queste norme - ad impugnare l'atto della pubblica amministrazione, che ritenga non assunto con il rispetto di tutte le norme, ponendo il contenzioso presso gli organi della giustizia amministrativa, per ottenere l'annullamento totale o parziale dell'atto amministrativo eventualmente illegittimamente assunto[49].

Principali partizioni e branche

Riepilogo

Prospettiva

Come per le altre scienze sociali, si suole ripartire il diritto in una serie di discipline differenti, sebbene tale partizione non sia da intendersi in un senso assoluto, ma sia semplicemente operata a scopo didattico o pratico: il confine tra diritto privato e diritto pubblico era già presente, anche se in forma embrionale, all'epoca dei primi giuristi romani. Diventa poi una distinzione teorica solo a partire dal XIX secolo come sistema di divisione tra parte civile e parte politica della società. Il primo sistema ovvero quello privatistico si occupava del civile mentre il pubblicistico del politico. All'inizio perciò erano concepiti come sistemi staccati e a sé stanti anche se solo mettendoli in confronto si potevano capire le differenze.

Una delle principali distinzioni del diritto è tra:

- il diritto pubblico, che si occupa dei rapporti tra Stato o altri enti pubblici e soggetti, privati o pubblici, quando lo Stato o gli altri enti pubblici agiscono "'ius iuris'" e dunque utilizzando un potere o pubbliche potestà per la tutela di un interesse pubblico e seguendo un procedimento stabilito per legge o per regolamento. Lo Stato (e talvolta gli altri enti pubblici) possono però agire anche "'iure imperii", cioè utilizzando la forza pubblica per far sì che un principio giuridico, un provvedimento o un ordine sia concretamente rispettato dai privati;

- il diritto penale, è quella parte del diritto pubblico che prevede l'erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta delle azioni che l'ordinamento giuridico riconosca come reato;

- il diritto privato, che è la parte del diritto che regola i rapporti tra soggetti privati, o tra soggetti privati e soggetti pubblici quando questi ultimi agiscono "'iure privatorum'", cioè come se fossero soggetti privati, non facendo ricorso ai loro poteri pubblici per la tutela di un pubblico interesse;

- il diritto d'autore, è quella parte del diritto privato che ha lo scopo di tutelare l'atto creativo, l'investimento in esso e la diffusione di arte e scienze attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.

- il diritto civile, branca del diritto privato, che disciplina l'insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati in determinate materie;

- il diritto bellico, che identifica l'insieme delle norme giuridiche – sia a livello nazionale sia internazionale –che disciplinano la condotta delle parti in una guerra.

- il diritto internazionale, la branca del diritto che regola fenomeni giuridici relativi a soggetti di ordinamenti diversi, ciascuno dei quali dotato di sovranità, che agiscono come soggetti propri sulla base dei trattati internazionali che ne regolano l'esistenza, le competenze e le modalità di intervento (ovviamente i trattati internazionali vincolano solo gli stati che li hanno sottoscritti, ma le organizzazioni internazionali tentano di imporre a tutti gli stati la loro autorità anche grazie all'appoggio degli stati più potenti e influenti). Esso viene a sua volta suddiviso in varie discipline specifiche.

Le fonti del diritto in Italia

Riepilogo

Prospettiva

Per fonti del diritto intendiamo l'insieme degli atti e dei fatti idonei a produrre il diritto; tale idea può trovare una teorizzazione e un moderno fondamento concettuale nella teoria dell'ordinamento giuridico di Kelsen:[50] nello specifico, per "atti" si intendono le fonti "frutto" dell'attività di un organo o Autorità aventi il potere di produrre le norme (si può pensare ad un decreto o ad una legge parlamentare); si parla invece di "fatti", quando una norma nasce da un'usanza o un comportamento, che nel corso del tempo si afferma come una regola giuridica all'interno di una comunità[51].

Di ciascuna fonte derivante da un atto possiamo individuare: l'organo che avente il potere di emetterlo (esemplificaticamente, esso può essere del Parlamento o del Governo); lo sviluppo dell'atto stesso; il documento normativo e i principi deducibili dall'interpretazione del testo: ogni ordinamento stabilisce a quale Autorità dev'essere affidata la produzione di una determinata norma giuridica e con quali valori gerarchici, creando così una "piramide" delle fonti[52].

Stando alla teoria delle fonti del diritto, in Italia le norme giuridiche sono originate dai seguenti atti[51].

- Fonti interne:

- Costituzione, regolante la formazione delle leggi e determinante la disciplina degli atti normativi;

- atti aventi la forza della fonte primaria, rappresentati dalla legge statale o regionale, nonché dai decreti legge (atti del Governo, emanati, quando c'è una questione urgente, che richiede un intervento tempestivo) e dai decreti legislativi (atti emanati dal Governo su delega del Parlamento, che fissa dei principi e delle indicazioni di base, che il Governo deve seguire per proporre la legge)[52];

- regolamento, anche detto << fonte secondaria >>, emanato dal Governo, dai ministri e da altre autorità amministrative, fonte subordinata alla legge e che può operare solo nei limiti stabiliti dalla legge stessa;

- consuetudine, fonte subordinata alla legge e al regolamento e che può operare solo nei limiti consentiti da tali fonti.

L'elenco delle fonti interne è dettato dall'art. 2, Preleggi, antecedenti alla vigente Costituzione e per la ratio delle quali questo elenco dovrebbe essere tassativo, anche se quest'obiettivo è stato eroso dalla stessa Costituzione, che ha, inoltre, espunto, dall'ordinamento, le "norme corporative", che, invece, sulla base della lettera del medesimo elenco, sarebbero state una fonte del diritto[52].

Le seguenti fonti hanno un rilievo costituzionale o, comunque, lo stesso rango delle leggi e concorrono ad erodere la portata dell'elenco tipizzato dalle Preleggi[51].

- Fonti internazionali: norme adottate da un insieme di Stati in base ad uno o più accordi internazionali, uniti in un'organizzazione sovrannazionale, che stanno al di sopra delle singole leggi di ogni Stato membro ma che non hanno effetto diretto sui cittadini. Vengono chiamati trattati o accordi. Oltre alle convenzioni scritte, tra le fonti internazionali vanno annoverate le consuetudini internazionali, le quali traggono la propria forza sulla base dei comportamenti che gli Stati in generale (o, almeno, tutti gli Stati di un'area geografica) osservano costantemente, convinti della relativa doverosità.

- Atti dell'Unione europea:

A proposito delle fonti esterne, rileva l'art. 117, co. 1 della Costituzione italiana: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»[51].

Costituzioni in altri Paesi

Le costituzioni e le leggi variano nei diversi paesi.

- Costituzione giapponese - La costituzione usata in Giappone;

- Costituzione russa - la costituzione utilizzata in Russia;

- Costituzione degli Stati Uniti - La costituzione utilizzata in Stati Uniti;

- Costituzione dell'Azerbaigian - Costituzione utilizzata in Azerbaigian;

- Costituzione della Grecia - la costituzione utilizzata in Grecia;

- Costituzione turca - Costituzione utilizzata in Turchia

- Costituzione del Regno Unito - la costituzione utilizzata in Regno Unito;

- Costituzione della Corea del Nord - La costituzione utilizzata in Corea del Nord;

- Costituzione dell'India - La costituzione usata in India.

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.