Suku Batak Toba

salah satu kelompok etnik Batak Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas

Batak Toba merupakan salah satu kelompok etnis Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Wilayah persebaran utama kelompok etnis Batak Toba meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Daerah persebaran utama lainnya adalah di Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kabupaten Asahan, dan Kota Medan.[1]

| Daerah dengan populasi signifikan | |

|---|---|

| • Sumatera Utara (terutama di Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi, Pematangsiantar, Sibolga, Simalungun, Asahan, dan Medan; selebihnya di Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, Tanjungbalai, Batubara, Deli Serdang, dan daerah lainnya). | |

| Bahasa | |

| Bahasa Batak Toba (Logat Toba, logat Samosir, logat Humbang, logat Silindung), dan bahasa Indonesia juga digunakan. | |

| Agama | |

| Mayoritas Kristen (Protestan dan Katolik) | |

| Kelompok etnik terkait | |

Sejarah

Ringkasan

Perspektif

Kerajaan Batak

Pada masa Kerajaan Batak yang berpusat di Bangkara, Kerajaan Batak yang dalam pemerintahan dinasti Si Singamangaraja membagi Kerajaan Batak dalam empat wilayah yang disebut Raja Maropat, yaitu:

- Raja Maropat Silindung

- Raja Maropat Samosir

- Raja Maropat Humbang

- Raja Maropat Toba

Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membentuk Keresidenan Tapanuli pada tahun 1910. Keresidenan Tapanuli terbagi atas empat wilayah yang disebut afdeling dan saat ini dikenal dengan kabupaten atau kota, yaitu:

- Afdeling Padang Sidempuan, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan.

- Afdeling Nias, yang sekarang menjadi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

- Afdeling Sibolga dan Ommnenlanden, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

- Afdeling Bataklanden, yang sekarang menjadi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, bentuk pemerintahan di Keresidenan Tapanuli hampir tak berubah.

Awal kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia pun tetap menjadikan Tapanuli menjadi sebuah keresidenan. Ferdinand Lumban Tobing merupakan Residen Tapanuli yang pertama.

Ada sedikit perubahan dilakukan pada nama. Namun pembagian wilayah tetap sama. Nama Afdeling Bataklanden misalnya diubah menjadi Luhak Tanah Batak dan luhak pertama yang diangkat adalah Cornelius Sihombing yang pernah menjabat sebagai Demang Silindung. Nama onderafdeling pun diganti menjadi urung dan para demang yang memimpin onderafdeing diangkat menjadi Kepala Urung. Onderdistrik pun menjadi Urung Kecil yang dipimpin oleh Kepala Urung Kecil yang dulu adalah sebagai Assistent Demang.

Seiring dengan perjalanan sejarah, pemerintahan di Keresidenan Tapanuli pernah dibagi dalam empat kabupaten, yaitu:

Kultural Batak Toba

Batak Toba adalah suatu kesatuan kultural. Batak Toba tidak mesti tinggal di wilayah geografis Toba, meski asal-muasal adalah Toba. Sebagaimana suku-suku bangsa lain, etnis Batak Toba pun bermigrasi ke daerah-daerah yang lebih menjanjikan penghidupan yang lebih baik. Contoh, mayoritas penduduk asli Silindung adalah marga-marga Hutabarat, Panggabean, Hutagalung, Simorangkir, Hutapea, dan Lumbantobing. Padahal keenam marga tersebut adalah keturunan Guru Mangaloksa yang merupakan anak kedua dari Raja Hasibuan di wilayah Toba. Demikian pula marga Nasution yang kebanyakan tinggal wilayah Padang Sidempuan adalah saudara marga Siahaan di Balige, tentu kedua marga ini adalah turunan leluhur yang sama. Batak Toba sebagai kesatuan kultural pasti dapat menyebar ke berbagai penjuru melintasi batas-batas geografis asal leluhurnya, Si Raja Batak yakni wilayah Toba yang secara spesifik adalah Desa Sianjur Mulamula terletak di lereng Gunung Pusuk Buhit, kira-kira 45 menit berkendara dari Pangururan, Ibu kota Kabupaten Samosir, sekarang.

Penyerahan kedaulatan awal 1950

Ketika penyerahan kedaulatan pada permulaan 1950, Keresidenan Tapanuli yang sudah disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam empat kabupaten baru, yaitu:

- Kabupaten Tapanuli Utara (sebelumnya Kabupaten Tanah Batak)

- Kabupaten Tapanuli Tengah (sebelumnya Kabupaten Sibolga)

- Kabupaten Tapanuli Selatan (sebelumnya Kabupaten Padang Sidempuan)

- Kabupaten Nias

Sekarang

Pada Desember 2008, Keresidenan Tapanuli disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara. Toba saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir yang beribu kota di Balige. Kabupaten Toba Samosir dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 12. Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal, di Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir ini merupakan pemekaran dari Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara.

Marga

Ringkasan

Perspektif

Marga adalah bagian nama yang merupakan pertanda dari keluarga mana ia berasal. Orang Batak selalu memiliki nama marga yang disebutkan diakhir nama. Nama marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah sebagai garis keturunan patrilineal yang selanjutnya akan diwariskan kepada keturunannya secara terus menerus. Ada banyak marga orang Batak Toba, dan setiap marga memiliki sejarah silsilahnya masing-masing.

Daftar Marga Batak Toba

Berikut adalah daftar marga-marga Batak Toba :

- Ambarita

- Aritonang

submarga:

1.Ompusunggu

2.Rajagukguk

3.Simaremare

4.Haro - Aruan

- Bakkara

- Baringbing

(Tampubolon) - Batubara

- Binjori

- Butarbutar

submarga:

1.Simananduk

2.Hutagorat

3.Simananti - Debataraja

(Simamora Debataraja ) - Doloksaribu

- Gultom

submarga:

1.Hutatoruan

2.Hutapea

3.Hutabagot

4.Hutabalian - Gurning

- Habeahan

(Limbong) - Harahap

- Harianja

(Samosir) - Haromunte

- Hasibuan

- Hutabarat

- Hutagalung

- Hutagaol

- Hutahaean

- Hutajulu

- Hutanamora

- Hutapea

(Laguboti) - Hutasoit

- Hutatoruan

1.Hutapea

2.Tobing/ Lumbantobing - Hutauruk

- Limbong

- Lubis

- Lumbantoruan

(Sihombing Lumbantoruan) - Maharaja

- Malau

- Manalu

submarga:

1.Sorimunggu

2.Rumagorga

3.Sigukguhi

4.Rumaijuk

5.Rumahole

6.Rumabutar - Manihuruk

- Manik

- Manurung

submarga:

1.Hutagurgur

2.Hutagaol

3.Simanoroni - Marbun

submarga:

1.Lumbanbatu

2.Banjarnahor

3.Lumbangaol

4.Sehun - Marpaung

- Matondang

- Munte

- Nababan

- Nadapdap

- Nadeak

- Nahampun

- Naibaho

- Naiborhu

- Nainggolan

submarga:

1.Batuara

2.Papaga/ Siampapaga

3.Parhusip

4. Siahaan

5.Lumbannahor

6.Lumbantungkup

7.Lumbantungkup

8.Pusuk

9. Buaton

10.Mahulae

11.Lumbanraja

12.Siboro

13.Lumbansiantar - Napitu

- Napitupulu

- Pakpahan

submarga:

1.Hutaraja

2.Lumbanbosi

3.Sigodangpohul - Pandiangan

- Pangaribuan

- Panggabean

- Panjaitan

- Parapat

- Pardede

- Pardosi

- Pasaribu

submarga:

1.Habeahan

2.Bondar

3.Gorat

4.Saruksuk - Pinayungan

- Pintubatu

- Pohan

- Purba

- Rambe

- Rumahorbo

- Rumapea

- Rumasingap

- Rumasondi

- Sagala

- Saing

- Saragi

- Sarumpaet

- Siadari

- Siagian

- Siagian

(Siringoringo) - Siahaan

- Siallagan

- Siambaton

- Sianipar

- Sibarani

- Sibagariang

- Siboro

- Sibuea

- Sidauruk

- Sidabalok

- Sidabariba

- Sidabungke

- Sidabutar

- Sidari

(Samosir) - Sidebang

- Sigalingging

- Sigiro

- Sihaloho

- Sihite

- Sihole

- Sihotang

submarga:

1.Sipardabuan

2.Sorganimusu

3.Torbandolok

4.Sirandos

5.Simarsoit

6.Hasugian - Sijabat

- Silaban

- Silaen

- Silalahi

- Sileang

- Silitonga

- Simaibang

- Simalango

- Simandalahi

- Simangunsong

- Simanjorang

- Simanjuntak

- Simanullang

- Simanungkalit

- Simargolang

- Simarmata

- Simatupang

submarga:

1.Togatorop

2.Sianturi

3.Siburian - Simbolon

- Simorangkir

- Sinabutar

- Sinaga

- Sinabang

- Sinambela

- Sinurat

- Sipahutar

- Sipangkar

- Sipayung

- Sirait

- Siregar

submarga:

1.Silo

2.Dongoran

3.Silali

4.Siagian

5.Sormin

6.Ritonga - Siringoringo

- Sitanggang

- Sitangkar

- Sitindaon

- Sitinjak

(Samosir) - Sitio

- Sitohang

- Sitompul

submarga:

1.Lumbantoruan

2.Lumbandolok

3.Siringkiron

4.Sibangebange - Sitorus

submarga:

1.Pane

2.Dori

3.Boltok - Situmeang

- Situmorang

- Situngkir

- Tamba

- Tambun

- Tambunan

submarga:

1.Pagaraji

2.Sunge

3.Baruara

4.Lumbanpea

5.Lumbangaol - Tampubolon

submarga:

1.Sibolahotang

2.Sitampulak

3.Ulubalanghobol

4.Sitanduk

5.Sibulele

6.Patusangil

7.Lumbanatas - Tanjung

- Tarihoran

- Tinambunan

- Tumanggor

- Turnip

- Turutan

Budaya

Ringkasan

Perspektif

Rumah Tradisonal

Rumah tradisional orang Batak Toba disebut Ruma Bolon atau Jabu Bolon, yang memiliki bangunan empat persegi panjang yang kadang-kadang ditempati oleh 50 keluarga. Memasuki Rumah Bolon ini harus menaiki tangga yang terletak di tengah-tengah rumah, dengan jumlah anak tangga yang ganjil. Bila orang hendak masuk rumah tersebut, harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok yang melintang. Menundukkan kepala dimaknai sebagai wujud penghormatan tamu terhadap si pemilik rumah.

Berbeda dengan rumah-rumah Batak di daerah pesisir, pintu rumah di daerah Batak Toba berupa pintu kolong yang terdapat di bawah lantai rumah. Bagian dalam rumah tidak memiliki bagian dalam yang terpisah melainkan membentuk satu ruangan besar yang berukuran 20 sampai 40 kaki. Rumah batak toba pada umumnya dibangun dengan menggunakan bahan-bahan bangunan yang bagus. Memperlihatkan tanda-tanda keahlian yang tinggi, dan banyak diantara rumah-rumah tersebut yang turut dihiasi dengan ukiran dan lukisan.[2]

Pakaian Tradisonal

Pakaian tradisional Batak toba adalah Ulos. Dalam bahasa Batak Toba, "ulos" berarti kain. Cara membuat ulos yaitu dengan cara ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin.

Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja, kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak, tetapi kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk suvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden.

Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan.

Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti Ulos Raja, Ulos Ragi Botik, Ulos Gobar, Ulos Saput (ulos yang digunakan sebagai pembungkus jenazah), dan Ulos Sibolang.

Seni Beladiri/Silat Tradisonal

Seni bela diri Batak Toba adalah Mossak. Kata Mossak untuk penamaan bela diri/silat dalam bahasa Batak Toba kadang kerap disamakan dengan kata Marmossak. Kata mossak hanya untuk menyebut silat/bela diri, sedangkan parmossak merupakan seseorang yang mempunyai ilmu bela diri yang tinggi atau bisa juga orang yang mendalami ilmu bela diri dan memiliki ilmu bela diri.

Mossak dikenal memiliki ilmu-ilmu kebatinan dan tidak sembarangan orang untuk mempelajarinya. Bahkan, penerus-penerus ilmu Mossak yang tersisa tidak berani menurunkan atau mengajari anaknya jurus Mossak ini karena bisa memengaruhi kepercayaan terhadap Sang Maha Pencipta.

Senjata Tradisonal

Berikut Jenis-jenis Senjata Tradisional Batak Toba:

- Piso Halasan

- Piso Gaja Dompak

- Tunggal Panaluan

- Hujur Siringis

- Silima Sarung

- Piso Sitolu Sarung

- Piso Gading

- Piso Sanalenggam

- Piso Toba

- Parang

Tarian Tradisonal

Tarian tradisional masyarakat Batak Toba adalah Tortor. Tortor merupakan bagian penting dalam upacara adat (ulaon adat) masyarakat Batak Toba. Melalui Tortor, masyarakat Batak Toba menyampaikan harapan dan doa-doanya. Peragaan sikap dan perasaan melalui Tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami.

Tarian Tortor diperkirakan telah ada dalam kebudayaan Batak sejak sekitar abad ke-13. Adapun makna simbol dalam tiap gerakan Tortor masing-masing mempunyai arti yang menjelaskan bagaimana proses menghargai dan memberi penghormatan antar marga sebagai bentuk hubungan yang baik. Dalam unsur kekerabatan masyarakat Batak antara hulahula, dongan sabutuha, dan boru gerakan itu semua menjelaskan proses tersebut melalui simbol gerakan yang akan dibawakan oleh panortor.

Alat musik tardisional

Alat musik Batak Toba tergolong unik dari segi fungsi dan suara yang dihasilkan. Biasanya, alat tersebut akan ditampailkan pada acara – acara tertentu, seperti acara upacara adat kematian, upacara adat pernikahan dan upacara adat lainnya. Selain itu, juga dipertontonkan untuk mengiringi tarian tortor.

Bahan untuk membuat alat musik tradisional suku Batak Toba sangatlah sederhana. Karena masih tergolong alat musik manual, maka bahan untuk membuatnya selalu tersedia. Kayu, bambu, kulit hewan, dan tumbuhan lain merupakan bahan bakunya. Ada beberapa alat yang memerlukan besi untuk membuatnya. Berikut ini daftar alat musik tradisional Batak toba:

Kuliner Khas

Masakan

Masakan Batak Toba adalah jenis masakan yang dipengaruhi seni dan tradisi memasak masyarakat Batak Toba. Masakan Batak Toba merupakan salah satu jenis masakan Batak. Salah satu ciri masakan Batak adalah kegemarannya menggunakan andaliman (Zanthoxylum acanthopodium) sebagai rempah utama. Karena itu, andaliman kadang dijuluki sebagai "Merica Batak".[5]

Kebanyakan orang Batak Toba kini beragama Kristen, tidak seperti suku di sekitarnya. Kebanyakan hidangan Batak Toba tidak dibatasi oleh aturan halal. Daging babi dan darah dikonsumsi dalam tradisi kuliner Batak. Banyak makanan terbaik daerah itu dibuat dari daging babi, serta makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak biasa, akan tetapi ada juga hidangan-hidangan halal.

Berikut daftar masakan tradisonal khas Batak Toba:

- Arsik

- Babi Panggang

- Dali ni horbo

- Dengke Mas Naniuara

- Manuk Napinadar

- Lomok lomok

- Mie Gomak

- Natinombur

- Nanidugu

- Sambal Batak

- Sambal Tuktuk

- Sangsang

- Tanggo-tanggo

- Lappet

- Ombusombus

- Pohulpohul

- Sasagun

- Itakgurgur

- Tipatipa

- Kacang Sihobuk

Minuman

- Dali Nihorbo

- Kopi Lintong

- Tuak Batak

Agama

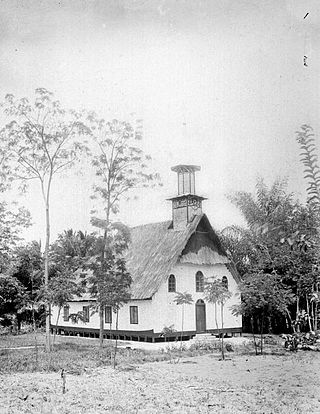

Sebelum masyarakat Batak Toba mengenal agama Kristen, kepercayaan leluhur, yakni Parmalim, telah menjadi sebuah kepercayaan orang Batak Toba secara turun-temurun. Namun, sejak tahun 1863, misionaris Lutheran asal Jerman yakni Ludwig Ingwer Nommensen atau orang Batak lebih mengenal dengan Ingwer Ludwig Nommensen atau dipanggil Nommensen, tiba di Tanah Batak, kemudian menyebarkan agama Kristen Protestan yang beraliran Lutheranisme tersebut di antara masyarakat tanah Batak. Sebelum Nommensen, beberapa misionaris telah menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak, akan tetapi belum berhasil. Nommensen berasal dari Jerman, tetapi lebih dikenal di Indonesia. Hasil dari pekerjaannya adalah berdirinya sebuah gereja Protestan dengan aliran Lutheran terbesar di Indonesia yang ditengah-tengah etnis Batak Toba yaitu Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).[6]

Kepercayaan

Mereka juga percaya bahwa tiap individu dijaga oleh sejumlah roh, baik yang jahat disebut dengan nama setan dan yang baik dikenal dengan nama begu. Mayoritas dari roh ini merupakan jiwa dari nenek moyang yang menjaga atau mengganggu mereka.[8] Ada banyak nama begu yang disembah, seperti Begu Jau (roh yang tidak dikenal orang), Begu Antuk (roh yang memukul kepala seseorang sebelum ia mati), Begu Siberut (roh yang membuat orang kurus tinggal kulit).[9] Selain para begu, masyarakat Batak juga percaya terhadap beberapa dewa seperti Naga Padoha, Boru Saniang Naga, Boru Namora dan Martua Sombaon.[8]

Setiap desa memiliki datu yang tugasnya adalah melakukan ramalan dan sihir. Pada saat pemakaman, para datu ini akan dikuburkan dengan menggunakan peti mati berbahan kayu atau batu yang dirayakan dengan makan-makan.[10] Karena para datu dipilih berdasarkan pengetahuan terkait kitab-kitab, takhayul yang biasanya, pengetahuan ini hanya tersebar dikalangan para kepala suku, maka biasanya para datu juga menjabat sebagai raja atau kepala suku dari desa tersebut. Sekecil apapun keputusan ekonomis yang perlu diambil, bahkan seperti mengorbankan hewan untuk acara, keputusan ini harus didiskusikan dengan datu setempat. Saat sebuah keputusan ingin diambil, para datu akan membaca bukunya untuk menentukan tanggal baik untuk melakukan kegiatan tersebut. Datu akan membuka parhalaan yang terdiri dari dua belas garis horisontal yang melambangkan dua belas bulan dalam setahun. Selain itu, juga empat garis diagonal yang tergambar tanda hieroglif yang melambangkan dua rasi bintang, yaitu skorpio atau yang dikenal dengan nama "Bentang Hala" dan rasi bintang pleiades. Bentang Hala terbagi menjadi empat bagian yang terbagi menjadi empat hari yang terdiri dari satu bagian di kepala, dua bagian di tubuh dan satu bagian di ekor. Ketika hari jatuh pada bagian selain tubuh, maka hari tesebut akan dinyatakan sebagai hari buruk. Selain perhalaan, datu memiliki dua tongkat, yaitu tondung hujur dan tondung rangas berukuran empat kaki berbahan kayu hitam yang keras dengan bagian kepala yang mengambarkan wajah hewan debngan beragam tanda. Tanda-tanda di tongkat inilah yang digunakan untuk mencari barang yang hilang atau dicuri. Datu juga menggunakan buku selain perhalaan, yaitu ati siporhas untuk menentukan waktu menyerang musuh dan tali yang bernama rombu siporhas untuk menentukan kekuatan musuh. Pada ritualnya, datu juga menggunakan jeroan ayam yang memberikan 77 tanda berbeda, 70 tanda dari kapur tohor dan 73 tanda dari lemon yang dipotong. Dia pun juga harus menghapal beragam jenis mantra yang sering digunakan di wilayahnya.[8]

Persembahan

Masyarakat Batak tidak memiliki ritual persembahan individu khusus dalam keadaan senang kecuali dalam keadaan genting, terancam peperangan, kesialan atau dilanda penyakit. Ketika hal ini terjadi mereka yang mengalami nasib buruk ini akan melakukan ritual persembahan kepada roh nenek moyang dan dewa yang mereka sembah dengan meminta datu memimpin ritual ini. Datu akan meminta burung dan sedikit beras sebagai persembahan. Kemudian, Datu akan membelah burung yang diberikan sebagai persembahan dan menyatakan bahwa si pelapor harus melakukan persembahan atas kesalahan yang dilakukan nenek moyangnya yang menyebabkan tragedi yang dia alami. Kemudian, datu akan memilih jenis hewan apa yang akan dikorbankan sebagai persembahan tergantung masalah yang dihadapi setelah melihat buku yang dia punya. Sang pelapor akan melakukan ritual makan besar terhadap hewan yang dikorbankan selama tiga hari tiga malam dengan mengundang saudara dan teman-temannya. Pada hari ketiga, saat mereka sedang menari-menari, salah satu dari mereka akan kerasukan roh leluhur karena tertarik suara gong yang dibunyikan. Orang tersebut akan diberikan persembahan dan akan makan dan minum dengan lahap. Orang yang kerasukan akan ditanyakan terkait masalah yang dihadapi oleh orang yang melaksanakan pesta. Setelah mendapatkan jawaban dari orang yang kerasukan maka rohnya akan pergi dan orang tersebut akan sadar kembali. Ritual ini pun akan dianggap selesai setelah hal ini terjadi.[8]

Selain ritual individu di atas, mereka juga melakukan ritual bersama ketika ingin melancarkan serangan perang. Saat hari yang ditentukan oleh Datu berlangsung, tempat tinggal sementara akan didirikan ditengah desa dan akan mengumpulkan seluruh warga desa. Datu pun akan menggelar ulos di tengah-tengah lokasi yang diikat. Di tengah ulos ini akan diikatkan dua tali rambu siporhas berukuran dua kaki yang tiap ujungnya ada dua kenop yang terbuat dari lilin yang melambangkan kepala manusia. Pada rambu siporhas, akan diletakkan manik-manik yang berbeda yang menggambarkan tiap anggota desa, baik kepala suku, petarung atau warga biasa. Setelah melakukan tarian, makan besar dan membunyikan gong, datu akan mengambil rambu siporhas dan menjatuhkan rambu siporhas dan menentukan dari rambu siporhas situasi yang harus diikuti warga desanya. Bila ritual ini menunjukkan keberuntungan, maka mereka akan segera melakukan operasi peperangan.[8]

Penginjil utusan Pekabaran Injil Baptis Inggris

Pada tahun 1820, tiga misionaris dari Baptist Missionary Society yaitu Nathan Ward, Evans Meers, dan Richard Burton dikirim ke Bengkulu untuk menemui Thomas Stamford Raffles.[12] Sebelumnya, mereka bertiga bertugas di Sumatra di tiga tempat berbeda. Ward ditugaskan di Bengkulu, Burton di Sibolga dan Meers di Padang.[13] Kemudian Raffles menyarankan supaya mereka pergi ke utara, ke daerah tempat tinggal orang Batak yang masih belum menganut kristen.[12]

Mereka berangkat pada tanggal 30 April 1824 dan melakukan perjalanan di pesisir Tapanuli. Setelah dua jam melewati dataran rerumputan, mereka tiba di desa Parik Debata mencakup wilayah dari Pagaran lambung. Pagaran lambung terdiri dari 10-20 desa. Mereka disambut dengan baik oleh raja setempat dan dipersilakan menginap semalam di rumah kepala desa serta mendapatkan tanda kehormatan keesokan harinya. Mereka melanjutkan perjalanan dan menyusuri rute selama 6 jam perjalanan sebelum beristirahat di desa yang berlokasi di tengah Pagaran Lambung. Selama dua hari perjalanan, mereka akhirnya melewati Huta Tinggi pada hari senin setelah 4 jam perjalanan dari tempat peristirahatan sebelumnya.[8] Perjalanan ini merupakan perintah dari Raffles untuk pergi ke utara, yakni Silindung (wilayah Batak Toba).[14]

Mereka melanjutkan 5 jam perjalanan dari Huta Tinggi dan bermalam di sebuah gubuk sebelum melanjutkan perjalanan pada selasa pagi atau tanggal 4 Mei dan tiba di Silindung. Pada awalnya, rencana perjalanan direncanakan hingga Danau Toba, tapi perjalanan terhenti karena penyakit kolera yang harus ditangani oleh Ward. [8] Ward merupakan seorang ahli medis yang ditugaskan menyelediki penyakit yang menular di wilayah ini.[15] Mereka tinggal di Silindung selama seminggu dan meninggalkan Silindung pada jam 7 pagi tanggal 11 Mei.[16]

Saat mereka tiba di Silindung, mereka diterima dengan baik oleh raja setempat, namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil, seperti anak kecil. Penduduk tidak suka hal ini, karena itu para penginjil tersebut diusir pada tahun itu juga.[17]

Para misionaris tersebut juga menerjemahkan pasal satu dari Alkitab ke dalam bahasa Batak Toba.[18]

Perkembangan Kekristenan setelah Injil masuk di Tanah Batak

Ringkasan

Perspektif

Orang Batak yang masuk Kristen mendapat tekanan dan diusir dari kampung halamannya karena tidak mau memberi sumbangan untuk upacara-upacara suku. Keadaan seperti ini memaksa mereka berkumpul pada satu kampung tersendiri, yaitu Huta Dame (kampung damai). Setelah tujuh tahun Nommensen melakukan penginjilan, orang Batak yang masuk Kristen berjumlah 1.250 jiwa. Sepuluh tahun kemudian—pada tahun 1881, jumlahnya naik lima kali lipat, hingga jumlah orang Batak yang masuk Kristen adalah sekitar 6.250 orang. Pada tahun 1918, sudah tercatat 185.731 orang Kristen di wilayah RMG Sumatera Utara. Pada tahun 1881, Ludwig Ingwer Nommensen diangkat menjadi Ephorus oleh RMG. Jabatan tersebut dipegangnya hingga ia meninggal dunia pada 23 Mei 1918. Orang Batak memberi gelar kepada Nommensen dengan sebutan Ompu i. Awalnya, gelar ini merupakan sebutan khusus masyarakat Batak kepada para Singamangaraja.

Kristen Katolik diperkenalkan pada tahun 1934 oleh Missionaris Katolik Belanda bernama Sybrandus Van Rossum.

Kristen Katolik bertumbuh signifikan pada awal tahin 1950 an, wilayah Batak Toba yang memiliki populasi Kristen Katolik yang cukup besar yakni disekitar Pulau Samosir dan Danau Toba serta di sekitar Kecamatan Andam Dewi di wilayah Tapanuli Tengah.

Saat ini setidaknya ±11% populasi Batak Toba merupakan pengikut Gereja Katolik Roma. Bersama dengan Komunitas Protestan beraliran Lutheran, Katolik Roma memelihara adat Batak dalam komunitas keagamaan.

Lihat Juga

Referensi

Sumber dan bacaan

Pranala luar

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.