Règne d'Alphonse XII

période de l'histoire de l'Espagne (1875-1885) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Le règne d’Alphonse XII est la période de l'histoire politique de l'Espagne qui succède à la Première république espagnole, à la suite du pronunciamiento du général Arsenio Martínez Campos mené le 29 décembre 1874, et se termine à la mort du roi Alphonse XII le 25 novembre 1885. Il marque le début de la Restauration bourbonienne et est suivi d’une période de régence de l’épouse du monarque, Marie-Christine d'Autriche.

Le règne d’Alphonse XII se caractérise par la mise en place d’un nouveau régime, basé sur la Constitution espagnole de 1876, qui resta en vigueur jusqu’en 1923 et se démarqua des étapes antérieures par sa stabilité institutionnelle[1][2]. Il s’agit d’une monarchie constitutionnelle et libérale, mais qui ne fut pas démocratique ni parlementaire[3], bien que s’éloignant des pratiques confiscatoires du pouvoir des partis, caractéristiques du règne d’Isabelle II. Les critiques envers le régime l’ont qualifié d’oligarchique et se concrétiseront dans le mouvement regénérationniste de la fin du siècle. Ses fondements théoriques sont à chercher dans le libéralisme doctrinaire[4].

Selon Carlos Dardé, ce fut « un règne bref — un peu moins de onze ans — mais important. À son terme, la situation de l'Espagne sur tous les plans était bien meilleure qu'à son début. Et, malgré l'incertitude causée par la dispartion du monarque — surtout l’inconnue relative à la succession — l'amélioration se poursuivit durant la régence de Marie-Christine d’Autriche, pendant la période de minorité de son fils posthume, Alphonse XIII. Les bases établies se montrèrent suffisamment solides. Ce règne avait été un nouveau point de départ du régime libéral en Espagne »[5],[6].

Au niveau économique, l’Espagne connut au cours du règne d’Alphonse XII une croissance économique basée sur la consolidation du réseau ferroviaire, l’essor du secteur minier et l’augmentation des exportations agricoles, en particulier celles de vin, profitant de la grande crise de phylloxéra affectant le vignoble français[7]. Ses grands bénéficiaires furent la haute noblesse et la bourgeoisie, de plus en plus proches en raison de l’établissement de liens matrimoniaux, personnels et économiques, qui constituèrent ainsi le « bloc de pouvoir » de la Restauration, intimement connecté à une élite politique pleinement identifiée à leurs intérêts[8][9]. À l’opposé se trouvaient les millions de travailleurs journaliers de la moitié sud du pays[10].

Contexte

Résumé

Contexte

Exil et abdication d’Isabelle II (1868-1873)

La révolution de 1868 — « la Glorieuse » — mit fin au règne d’Isabelle II et marqua le début du sexennat démocratique[11][12]. La reine, qui se trouvait à Saint-Sébastien, dut abandonner l’Espagne et s’exiler en France, sous la protection de l’empereur Napoléon III, qui la reçut personnellement à son arrivée à Biarritz. Elle était accompagnée de ses filles et du prince des Asturies, Alphonse, qui était sur le point d’avoir 11 ans, ainsi que son mari François d'Assise de Bourbon, avec qui elle ne vivait plus depuis de nombreuses années. La reine mère Marie-Christine de Bourbon et son mari Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, duc de Riánsares (es), étaient arrivés en France depuis Gijón où ils avaient été recueillis par une frégate envoyée par Napoléon. L’ancienne reine et ses enfants établirent leur résidence à Paris au palace The Peninsula Paris, dont Isabelle fit l’acquisition avec l’argent qu’elle avait déposé au cours de son règne auprès de la maison Rothschild de la capitale française et grâce à un emprunt que lui concéda la même entité, cautionné par les bijoux qu’elle avait emportés[13] et qu’elle rebaptisa Palacio de Castilla (« palais de Castille »), tandis que le roi consort s’en alla vivre dans un hôtel particulier dans les environs de Paris après avoir formalisé sa séparation avec l’ancienne reine. L’ancienne reine mère et son époux s’installèrent dans un château du Havre[14][15][16]. Le prince Alphonse fut inscrit à l’élitiste collège Stanislas et reçut une formation politique de son précepteur Guillermo Morphy (en)[17] .

Fin février 1870, le prince se rendit à Rome pour recevoir la première communion du pape Pie IX. À cette occasion l’ancienne reine n’obtint pas du pape qu’il reconnaisse publiquement la dynastie des Bourbon comme la dépositaire légitime des droits sur le trône espagnol ni qu’il condamne le « régime révolutionnaire » établi en Espagne, comme elle le prétendait[18][19][20]. En revanche, elle parvint à faire en sorte que sur les 43 membres de l’épiscopat d’Espagne qui se trouvaient à Rome au motif de la célébration du concile Vatican I, 39 rendent visite au principe et que l’un d’entre eux, le prestigieux archevêque de Valladolid, le cardinal Juan Ignacio Moreno y Maisonave, le prépare à recevoir l’eucharistie. Si La hiérarchie catholique du pays était divisée face à la révolution, une grande partie de ses membres les plus en vue demeurait étroitement liée à la dynastie des Bourbon et lui restait favorable[21][22].

Cependant, à Madrid un gouvernement provisoire présidé par le général Serrano avait été établi. Il convoqua des élections à Cortès constituantes, qui élaborèrent et approuvèrent en juin 1869 une nouvelle Constitution établissant une monarchie « démocratique ». La régence fut assumée par le général Serrano tandis que le général Prim occupait la présidence du gouvernement et était chargé de parcourir les cours d’Europe afin de trouver un candidat à la Couronne d’Espagne[23][24].

Afin de diriger la cause isabelline à l’intérieur du pays et d’œuvrer pour sa restauration sur le trône, qu’elle pensait proche, l’ancienne reine nomma le modéré traditionaliste Juan de la Pezuela, comte de Cheste, mais celui-ci démissionna peu de temps après car il se sentit discrédité par une lettre que firent parvenir en avril 1869 à la reine les dirigeants du Parti modéré — qui avait presque exclusivement occupé le pouvoir au cours de son règne —, dans laquelle ils lui reprochaient de rester entourée des mêmes personnes qui étaient responsable de son détrônement[25]. D’autre part, en raison de la grande dégradation de l’image de la reine, parmi les partisans des Bourbon l’idée que la restauration de la dynastie ne serait possible que si Isabelle abdiquait en faveur du prince des Asturies gagnait du terrain. La reine entama une série de consultations sur cette question, et à l’exception d’un groupe réduit de fidèles menés par Carlos Marfori et des secteurs néo-catholiques — qui craignaient pour l’unité catholique de l'Espagne —, tous les autres secteurs qui n’avaient pas rejoint la révolution — une partie des modérés et tous les unionistes —, se montrèrent favorables à l’abdication. Le marquis de Molins lui fit part de son souhait que le prince apporte « plus d’espoirs […] que de souvenirs »[26][27][28][29]. Un petit groupe de députés des Cortès constituantes qui se dénommait « opposition libéral-conservatrice », mené par l’ancien unioniste Antonio Cánovas del Castillo — qui constituerait le noyau autour duquel se forma le Parti conservateur de la Restauration —, était également partisan de l’abdication[30][31]. Dans une lettre, Cánovas indiqua à l’ancienne reine qu’il pensait que sa dynastie gagnerait à « se trouver représentée par un prince nouveau, bien éduqué et en tout point étranger aux compliqués événements contemporains »[32].

Isabelle II tarda un an à se décider, au cours duquel elle résista à de multiples pressions[33][34]. Elle abdiqua de la Couronne en faveur de son fils Alphonse, âgé de 12 ans, le 20 juin 1870 au cours d’un acte qualifié de « précipité et improvisé » selon Isabel Burdiel mais « avec une solennité extraordinaire » selon Carlos Seco Serrano, qui fut célébré à son palais[35][36][37]. Dans sa déclaration d’abdication, Isabelle déclara qu’elle avait agi « librement et spontanément, sans aucun genre de coaction ni de violence, portée uniquement par [son] amour de l’Espagne […] de son sort et de son indépendance »[38],[23]. C’est l’acceptation par le prince prussien Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen de la proposition que lui fit Prim d’occuper le trône d’Espagne qui l’amena à le faire[39]. La cause immédiate de sa décision fut néanmoins la menace de Napoléon III, qui exigea qu’elle quitte Paris si elle n’abdiquait pas. L’empereur français était opposé aux candidatures du duc de Montpensier car il s’agissait d’un membre de la maison d'Orléans et, surtout, du prince prussien — le retrait de cette candidature fut la cause de la guerre franco-prussienne de 1870 qui conduisit à la chute du Second Empire français —[35][36][40]. À la proclamation de la troisième République en France, Isabelle, le prince Alphonse et les infantes abandonnèrent Paris pour s’installer à Genève, où ils résideraient jusqu’en août 1871, lorsqu’ils revinrent à la capitale française. Le militaire Tomás O'Ryan fut chargé de l'éducation du prince. En décembre 1871, il fut remplacé par Morphy[41].

Une fois la possibilité du prince Hohenzollern écartée, les Cortès élurent roi d’Espagne le 16 novembre 1870 le nouveau candidat proposé par le général Prim : le second fils du roi d’Italie Victor-Emmanuel II, le prince Amédée de Savoie, qui règnerait avec le titre d’« Amédée Ier »[42][43]. Concernant la nouvelle monarchie, tandis que le Parti modéré restait un défenseur à outrance du retour à la situation antérieure à la révolution, le petit groupe de Cánovas se maintint dans l’expectative, mais lorsque le régime échoua et, surtout, lorsque fut proclamée la République, le groupe canoviste se joignit avec détermination à la cause du prince alphonse, enfant que Cánovas connaissait et avec qui il sympathisait[44][45][46][47][48][49][50]. À partir de cette date, Cánovas devint le principal porte-parole de l’« alphonsisme », mais il avait contre lui une grande méfiance et suscitait une forte résistance « en raison de sa condition de vieux rival ainsi que de son attitude critique et autonome[51] ».

L’ancienne reine Isabelle II avait abdiqué en juin 1870 sans avoir nommé personne pour assumer la tutelle du prince Alphonse — si bien que dans les faits c’est elle-même qui en demeurait responsable — et qui puisse simultanément diriger le processus de restauration. Un an et demi plus tard, en janvier 1872, ce fut son beau-frère, le duc de Montpensier, qui en assuma la harge, après que les conditions furent négociées à Cannes, où il résidait alors avec l’ancienne reine mère Marie-Christine, auprès de qui Isabelle II avait délégué en septembre « la direction des affaires de la famille » [35][52][53][54]. La stratégie de Montpensier se réduisit presque exclusivement à chercher l’appui des hauts commandements de l’Armée, en particulier celui du général Serrano. Son échec en ce sens l’amena à démissionner em janvier 1873, si bien qu’Isabelle récupéra la tutelle du prince. Celui-ci, conformément à l’« accord [convenio] de Cannes » signé par Montpensier et Marie-Christine, avait été envoyé en février 1872 à la prestigieuse Académie de la reine Thérèse — ou Theresianum — à Vienne (Autriche)[55][56][57]. Lors d’une visite qu’il fit avec sa mère au château que les Montpensier avaient à Randan lors des fêtes de noël de 1872, le prince connut la fille de ceux-ci, Mercedes d'Orléans, âgée de 12 ans — lui en avait 15 —, avec qui il se maria par amour en 1878[58].

Cánovas à la tête de la cause alphonsine (1873-1874)

Le 22 août 1873, en pleine révolution cantonale après la proclamation de la République fédérale et seulement un mois après que le prétendant Charles VII rentra en Espagne et donna l’impulsion à la troisième guerre carliste, se produisit un évènement décisif dans la restauration alphonsine, lorsqu’Isabelle donna un soutien total à Cánovas, en dépit de l’antipathie qu’elle avait envers lui[59], et qu’elle le chargea de diriger la cause de la dynastie des Bourbon[44][45][46][47][48][60]. Comme l’a souligné Carlos Dardé, « la lettre qui communiqua à Cánovas sa désignation — signée par Isabelle et par Alphonse, en accord avec la condition imposée par le politicien malaguègne — […] supposait l’approbation explicite de la conduite suivie par Cánovas dans la période révolutionnaire »[61]. Cánovas s’opposa à toute politique revanchiste et se montra « résolu à ne pas exclure ». « Je ne demanderai à celui qui viendra ce qu’il a été; il m suffira de savoir ce qu’il se propose d’être. Si nous arrivons un jour à mettre le prince Alphonse sur le trône, nous utiliserons tout ce qu’il y a d’utilisable dans le mouvement qui renversa la reine Isabelle. S’engager à rétablir ce qui est passé serait une faute grave et ses conséquences funestes nous affecteraient avant quiconque, la Monarchie et nous », écrivit-il[62]. Comme l’a noté José Varela Ortega, « Pour Cánovas la conciliation était la victoire ; le revanchisme, sa défaite politique et personnelle »[63].

La reine lui concéda également les pleins pouvoirs afin de s’occuper de l’éducation du prince. Cánovas décida que le moment était venu qu’il cesse sa formation scolaire pour en entamer une militaire[64], dans l’objectif de faire de lui un « roi-soldat » car, comme il le dit dans une lettre destinée à Isabelle, « il faut donner à tous les militaires honnêtes l’espoir que par la suite et aussitôt que don Alfonso sera en Espagne, [l’Armée] aura en lui un véritable chef et que sous son commandement elle servira la Partie […] »[65]. Il tarda toutefois un an à atteindre cet objectif à cause de l’opposition que l’idée suscitait auprès du précepteur du prince, Guillermo Morphy, qui souhait qu’il reste un an de plus au Theresianum afin qu’il achève de se former « moralement et physiquement »[66]. En octobre 1874, Cánovas envoya le prince, avec son accord — bien qu’Alphonse eût préféré aller dans une université pour avoir une meilleure connaissance des questions de gouvernement en tant que futur roi constitutionnel —[67] et de sa mère, à l’Académie royale militaire de Sandhurst, au Royaume-Uni, car, ainsi qu’il l'expliqua dans une carte, « D. Alfonso vous être resté trop longtemps en Autriche pour qu’il ne convienne pas dès que possible […] vous emmener dans un pays […] qui ait plus de traditions constitutionnelles »[68][69]. D’autre part, l'ancienne reine sembla assumer le projet canoviste selon lequel la restauration ne serait possible que si elle comptait avec l’appui de tous les groupes libéraux, sans exclusions, à la différence de ce qui était survenu durant son règne. C’est ce qu’elle lui assura dans une lettre : « Ton idée est mon idée et sans cette union de tous les partis à l’ombre de la bannière de mon fils, qui est la seule salvatrice de la partie, chacun conservant ses aspirations politiques, il n’y a pas d’avenir possible et la ruine de l’Espagne est inévitable »[70]. Son intervention fut décisive pour l’acceptation du leadership de Cánovas par les anciens modérés de son règne[71].

D'anciens unionistes et même d’« anciens révolutionnaires » de 1868 « repentis », comme Francisco Romero Robledo, rejoignirent le groupe des canovistes originels[72][73]. Ils reçurent tous le soutien des élites sociales et économiques — singulièrement des milieux d’affaires catalan et madrilène, en particulier celui lié au commerce des colonies —, qui s’avéra décisif dans la consolidation des « alphonsins »[74]. Manuel Suárez Cortina a souligné que « l'identification entre révolution et démocratie, la crainte irradiée par la Commune parisienne et le fait décisif que le sexennat démocratique n'avait pas altéré substantiellement les fondements du pouvoir avaient stimulé la réorganisation des secteurs les plus enclins à liquider l'expérience démocratique. Ainsi, Armée, Église et les classes moyennes et élevées virent dans la figure d’Alphonse XII et la Restauration de la monarchie un nouvel ordre, plus adapté à la nouvelle réalité internationale et aux expectatives des classes conservatrices »[75].

Cánovas ne souhaitait pas que la restauration des Bourbon se produise à travers le classique pronunciamiento — il l’écrivit explicitement à un ami : « je ne voudrais pas que la Restauration de la Monarchie constitutionnelle légitime soit due à un coup de force »[76] —, bien qu’il maintînt des contacts assidus avec les commandements militaires[77], mais il tenait à ce qu’elle soit le résultat d’un large mouvement d'opinion[44]. « Cánovas entendait que la monarchie ne pouvait pas survenir uniquement par l'action militaire, mais elle devait mûrir par l'action politique, et c’est seulement subsidiairement que devait intervenir l'Armée, lorsque les travaux politiques seraient déjà développés »[78].

C’est ainsi que Cánovas justifia encore, dans deux lettres écrites, l’une à l’ancienne reine Isabelle et l’autre au prince Alphonse, après le triomphe du coup d'État de Pavía du 2 janvier 1874 dont certains généraux liés au Parti modéré avaient tenté de profiter pour « se prononcer » en faveur du prince, pourquoi il avait tenté avec succès de les en dissuader[79][80] : il fallait créer « beaucoup d’opinion en faveur d’Alphonse », avec « calme, sérénité, patience, aussi bien que de persévérance et d’énergie »[45]. En avril, il insista encore dans une nouvelle lettre envoyée à l’ancienne reine sur le fait qu’il fallait « préparer l’opinion largement et ensuite rester dans l’attente patiemment et en prévision d’une surprise, d’une explosion de l’opinion elle-même, un coup peut-être impensé, qu’il faudra mettre à profit rapidement pour ne pas qu’il soit gâché »[81].

Afin de gagner du soutien dans l’opinion, Cánovas encouragea la création de cercles alphonsins, qui s’étendirent dans tout le pays, et d’une presse favorable, en achetant peu à peu divers périodiques dans la capitale — notamment La Época (es) — comme en province[82][83]. Comme l’a indiqué Manuel Suárez Cortina, « rapidement être alphonsin fut à la mode : le clergé, les femmes de la haute société et la bourgeoisie, et de larges secteurs de l'Armée diffusèrent l’idéal restaurateur d’une façon spécialement effective. Comme l’avait signalé l'ambassadeur anglais, The Ladies Revolution[84] [litt. « La Révolution des dames »], la présence des femmes de classe moyenne et élevée, et le travail des réunions nocturnes et des salons furent fondamentaux dans la diffusion et le triomphe du mouvement alphonsin »[85][86]. Parmi les appuis que rencontra le projet canoviste, le groupe de pression hispano-cubain — le lobby esclavagiste mené par le marquis de Manzanedo et dont faisait partie la reine mère Marie-Christine de Bourbon, propriétaire d’un ingenio azucarero sur l’île —, très inquiet du projet d’abolition de l’esclavage et qui disposait d’un grand réseau de Cercles hispano-outremarins en Espagne et de casinos espagnols à Cuba et, surtout avait d’importantes relations avec l’Armée fut fondamental — « décisif » selon Manuel Espadas Burgos ; de fait ce groupe, mené par le comte de Valmaseda, ancien capitaine général de Cuba, fut derrière la conspiration qui conduisit au pronunciamiento de Sagonte à l’origine de la Restauration —[87][88][89].

Avec l’instauration de la République unitaire présidée par le général Serrano après le triomphe du coup d'État de Pavía du 2 janvier 1874, les initiatives conspiratrices en faveur d’une restauration bourbonnienne s’accélérèrent et se multiplièrent. Ceci étant, « le problème pour Cánovas n’était pas tant d’empêcher l’intervention militaire que de la contrôler et la soumettre à son large projet restaurateur, conciliateur, non revanchiste »[90]. Pour ce faire il bénéficia de l’appui du général Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, un militaire non lié au Parti modéré, et qui se trouvait au commandement de l'Armée du Nord déployée au Pays basque et en Navarre, bastions du carlisme. Le projet de Cánovas et de Concha était de profiter de l’occasion de la fin de la troisième guerre carliste après la prise d’Estella — capitale de l’État carliste — pour proclamer le prince Alphonse roi d’Espagne, mais le général Concha mourut dans l’offensive et Estella résista, si bien que le plan échoua[91][92][93][94]. En revanche, Cánovas n’avait pas confiance dans le général Martínez Campos, qui dirigea finalement le pronunciamiento de Sagonte qui mit fin à la République, en raison de sa proximité avec le Parti modéré, dont le projet différait de celui de Cánovas, comme l’illustrèrent les débuts de la Restauration[90]. D’autre part, la mort du général Concha conforta Cánovas dans son idée que la restauration devait venir d’un mouvement général de l’opinion, d’une mobilisation citoyenne qui culminerait dans la formation de nouvelles Cortès, comme il le fit savoir à l’ancienne reine Isabelle lorsqu'il lui rendit visite à Paris entre le 8 et le 14 août[95].

À la différence du Parti modéré, qui prétendait revenir à la situation antérieure à la révolution de 1868, Cánovas était convaincu que la réussite de la monarchie était conditionnée à son ouverture à toutes les options conservatrices et libérales, sans que le régime soit lié à un parti déterminé, comme cela s’était produit avec les modérés au cours du règne d’Isabelle II. Pour celui qui serait fréquemment qualifié de « artífice » (l’« artisan » ou l’« architecte ») de la Restauration, les frontières des forces qui avaient leur place dans la nouvelle république étaient le carlisme, à droite, et le républicanisme à gauche[47][96],[97].

Le Manifeste de Sandhurst

Le 1er décembre 1874, trois jours après que le prince eut 17 ans, Cánovas prit l’initiative de publier ce qui serait connu comme le Manifeste de Sandhurst, essentiellement rédigé par lui-même et signé par le prince[98][99][100][101]. Formellement il s’agissait d’une lettre remise depuis l'Académie royale militaire de Sandhurst, au Royaume-Uni, où le prince était entré début octobre à la demande de Cánovas afin de renforcer son image de prince constitutionnel, en réponse aux nombreux courriers de félicitations qu’il avait reçus depuis l’Espagne à l’occasion de son anniversaire[102].

La lettre-manifeste, bien qu’étant fondamentalement l’œuvre de Cánovas, passa par différentes mains, y compris l'ancienne reine qui, selon Cánovas, en débattit attentivement[103][104][105]. L’objectif de Cánovas était de faire savoir que l’Espagne disposait d'ores et déjà d’un roi, « capable d’empoigner le sceptre aussitôt qu’on l’appellera », comme il l'écrivit à Isabelle[105].

Dans le manifeste, le prince Alphonse proposait la restauration de la « monarchie héréditaire et représentative » en sa personne, « seul représentant […] du droit monarchique en Espagne » et « seul qui inspire la confiance en Espagne », « la nation à présent » « orpheline […] de tout droit public et indéfiniment privée de ses libertés ». Le manifeste concluait ainsi : « Quel que soit mon propre sort, je ne cesserai d’être un bon Espagnol ni, comme mes ancêtres, bon catholique, ni, comme homme du siècle, véritablement libéral »[106]. Le manifeste a été remarqué pour allier concision — environ un millier de mots — et clarté, qui lui permet de remplir son objectif : présenter le projet de restauration canoviste en lui de susciter un enthousiasme rassembleur autour de quelques valeurs et principes phares — continuité dynastique, Monarchie constitutionnelle et proclamation par le prince d’un sentiment patriotique, libéral et catholique —[106][107][108],[109]. Le manifeste est l’expression condensée du compromis conclu par les différents composants de l’alphonsisme afin de légitimer et susciter l'adhésion autour du jeune prince, sous forme d’un programme politique, à destination de l’Espagne comme de l’étranger[103].

Chute de la République et proclamation du prince Alphonse

Résumé

Contexte

Pronunciamiento de Sagonte

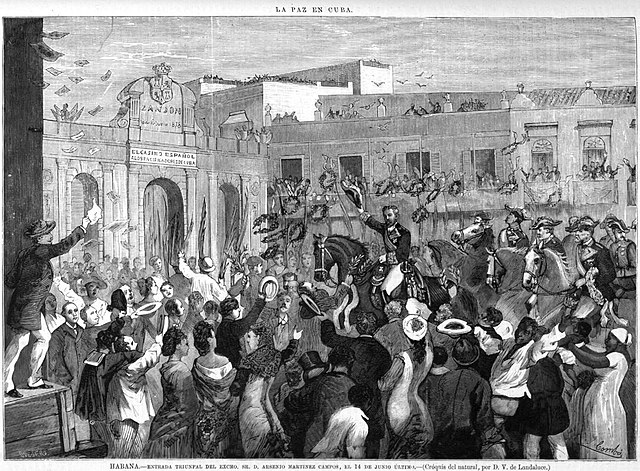

Bien que Cánovas ne souhaitât pas que la Restauration fût la conséquence d’un pronunciamiento militaire, aux premières heures du matin du 29 décembre 1874, le général Arsenio Martínez Campos lança un pronunciamiento à Sagonte — près de Valence — en faveur de la restauration de la monarchie des Bourbon en la personne du jeune Alphonse de Bourbon, qu’il proclama nouveau roi d’Espagne, donnant le signal qui était attendu dans les casernes et les salons aristocratiques[46][102][110][46].

Le pronunciamiento était soutenu par les généraux liés au Parti modéré, menés par le comte de Valmaseda, à qui le Manifeste de Sandhurst avait déplu et dont la publication accéléra les préparatifs du coup. Valmaseda, qui avait été capitaine général de Cuba et dont le chef d’État major durant son mandat avait été Martínez Campos, bénéficia de l’appui du groupe de pression hispano-cubain qui avait intérêt à maintenir le statu quo de la colonie — c'est-à-dire le système esclavagiste — et inquiet que la guerre de Cuba ne puisse dériver sur « un second Haïti, dont l’humanité détourne le regard horrifiée », comme cela était dit dans un manifeste de la noblesse espagnole[111].

Étant donné les effectifs réduits qu'était parvenu à réunir Martínez Campos — environ 1 800 hommes —, « car aucune autre force n’était formellement impliquée »[112], le pronunciamiento ne put réussir que grâce au soutien décisif que lui apporta le général « septembrino » Joaquín Jovellar, commandant en chef de l'Armée du Centre déployée pour combattre les carlistes[113][114]. Jovellar envoya au ministre de la Guerre un télégramme affirmant « qu'un sentiment élevé de patriotisme, inspiré par le bien public et la nécessité de conserver une Armée unie pour faire face à la guerre civile et empêcher la reproduction de l'anarchie, le poussait à accepter le mouvement et à se mettre à sa tête »[115]. Martínez Campos envoya un autre télégramme au ministre de la Guerre et au président du gouvernement leur demandant d'accepter la nouvelle situation, seule capable de « libérer le pays de l’anarchie et de la guerre civile »[116].

Le gouvernement présidé par le constitutionnaliste Práxedes Mateo Sagasta se montra prêt à faire face aux « rebelles » et dans la nuit du 30 décembre il se mit en contact télégraphique avec le président du Pouvoir exécutif de la République, le général Serrano, qui se trouvait à Tudela (ou Miranda del Ebro)[117], à la tête de l'Armée du Nord qui allait lancer une grande offensive contre les carlistes. Cependant Serrano l’informa qu’il disposait de très peu de forces loyales prêtes à se rendre à Madrid, après que fut connue la décision du général Jovellar de soutenir le pronunciamiento. Dans le dernier télégramme — l’échange de message dura une heure et demi —, le général Serrano lui dit : « Le patriotisme m’interdit de laisser se former trois gouvernements en Espagne [le votre, l’alphonsin et le carliste] ». Il traversa ensuite la frontière avec le France[117][118][119].

Presque simultanément, le capitaine général de Madrid, Fernando Primo de Rivera, un autre général « septembrino » qui à l’origine était resté loyal au gouvernement, communiqua à Sagasta : « je me vois dans la sensible nécessité de vous manifester que la garnison de Madrid s’associe au mouvement de l’Armée du Centre, et qu’un nouveau gouvernement va être constitué » — à ce moment les troupes avaient déjà occupé les points stratégiques de la capitale et entouraient le siège du ministère de la Guerre où se trouvait réuni l’exécutif —. En réponse, le président du gouvernement lui livra le pouvoir le 30 décembre à 23 h, marquant le triomphe du pronunciamiento[117][118][119].

La formation du ministère-régence et l’arrivée d’Alphonse XII en Espagne

Le 31 décembre fut formé un ministère-régence présidé par Cánovas del Castillo, qui lors du pronunciamiento était resté « détenu » au gouvernement civil de Madrid avec d’autres alphonsins importants et où il avait reçu la visite du général Primo de Rivera qui se mit « inconditionnellement à ses ordres »[120][121]. « J’ai personnellement désiré la Restauration d’une autre manière, mais face à l’attitude de l’Armée et l'opinion unanime du pays, j’accepte et je recueille le procédé ; je ne peux m'y opposer ; c’est mon devoir ; la Restauration est un fait », déclara Cánovas[122][123]. Il envoya immédiatement un télégramme à l’ancienne reine Isabelle II afin qu’elle communique à « son auguste fils » qu'il avait été proclamé roi d’Espagne « sans lutte ni effusion de sang »[124].

Le ministère-régence assuma le pouvoir au nom du roi jusqu'à ce que celui-ci arrive en Espagne depuis Paris, où il se trouvait pour célébrer le nouvel an avec sa mère et ses sœurs — il était arrivé depuis Londres le 30 décembre durant l'après-midi —[125] et sans avoir aucun vent des évènements en cours (il assura dans une lettre à Isabelle II qu’il retournerait à Sandhurst avoir passé l'épiphanie avec elle)[126][100]. L'ancienne reine lui remit le télégramme de Cánovas (et celui de Primo de Rivera) qu'elle avait reçu aux premières heures de la matinée du 31 — bien que le prince eût déjà connaissance de ce qui était survenu grâce à une note anonyme écrite en français qu'il avait reçue la nuit antérieure alors qu’il assistait à la représentation d’une opérette au Théâtre de la Gaîté —[127], mais le prince ne répondit que 5 jours plus tard — selon Seco Serrano, « il préféra attendre que la nouvelle situation se trouvât confirmée » —[128]. Le télégramme, dont le contenu serait publié dans la Gaceta de Madrid le 6 janvier et dans lequel il reconnaissait la légitimité du ministère-régence de Cánovas, réaffirmait les intentions formulées dans le Manifeste de Sandhurst et affirmait que son règne serait de « véritable liberté », déplut fortement au Parti modéré.[129][130][131][132].

Cánovas écrivit au roi pour lui demander de revenir « seul », c’est-à-dire sans sa mère (ni son mari le duc de Montpensier)[133][128]. Dans une lettre ultérieure, Cánovas expliqua à l’ancienne reine « avec une dureté qu’Isabelle II n’avait probablement entendue de personne »[134] pourquoi il était important qu’elle restât à Paris : « S. M. n’est pas une personne, elle est un règne, elle est une époque historique, et ce dont le pays a besoin c'est d’un autre règne et d’une époque différente des antérieures »[134]. Le nouveau roi Alphonse XII arriva à Barcelone le samedi 9 janvier 1875 en provenance de Marseille, où il avait voyagé depuis Paris le 6 — avant de partir, il avait réuni le personnel de l’ambassade d’Espagne en l’assurant que son intention était d’« être le roi de tous les Espagnols » —[135]. Le général Martínez Campos — qui avait mené le pronunciamiento de Sagonte et qui venait d’être nommé capitaine général de la Catalogne — monta à bord de la frégate Navas de Tolosa (es), navire de la Marine espagnole qui avait emmené le prince afin de le saluer. Il parcourut ensuite les rues de Barcelone sous les acclamations de la foule. En réponse au discours de bienvenue du maire de la ville, le Joaquín María de Sentmenat y de Villalonga, marquis de Sentmenat et de Ciutadilla, le nouveau roi affirma qu’il considérait « comme l'une de ses plus grandes gloires le titre de comte de Barcelone » : « de ce noble et laborieux pays que j’aime tant depuis que j’ai appris son histoire ». Par la suite fut célébré un Te Deum solennel dans la cathédrale de la ville, suivie d’une soirée de gala au grand théâtre du Liceu. Le roi télégraphia à sa mère : « Ma mère : la reception que l’on m’a faite à Barcelone excède mes attentes, elle excèderait tes désirs […] ». Le dimanche 10 janvier, en fin de journée, le roi partit dans la même frégate pour Valence et depuis là, après un bref séjour au cours duquel il assista à de nouvelles manifestations d’enthousiasme populaire, il se dirigea en train vers Madrid où il arriva le 14 janvier[136]. Son entrée dans la capitale fut une qualifiée d’apothéose par les chroniques de l'époque[137][138]. Cependant, plusieurs auteurs notent que son arrivée est accueillie avec une relative indifférence dans l'opinion[139],[140],[141]

À peine arrivé à Madrid, Alphonse XII confirma le gouvernement que Cánovas avait formé en son nom le 31 décembre. Celui-ci avait pris soin d’intégrer dans l’exécutif d’autres personnes que ses seuls partisans, comme Pedro Salaverría au Budget ou le marquis de Molins à la Marine, mais aussi deux hommes politiques importants du sexennat démocratique, Francisco Romero Robledo à la Gobernación — équivalent du ministère de l’Intérieur moderne —, et Adelardo López de Ayala à l’Outre-mer, ainsi qu’un militaire qui représenterait les généraux qui avaient soutenu le pronunciamiento, le « septembrino » Jovellar, qui occupa le portefeuille de la Guerre. Son objectif était de faire une « politique libérale, mais conservatrice » et d’éviter de céder devant les « principes démocratiques », sans toutefois être dominé par la « réaction » que représentaient les carlistes, alors que la guerre civile contre ces derniers n’était pas terminée. Il inclut également un membre du Parti modéré, le marquis de Orovio, qui fut à la tête du ministère de Fomento[142][143][144]. Cánovas ne proposa aucun portefeuille à Martínez Campos ni à son principal soutien, le comte de Valmaseda, tous deux liés au Parti modéré. Il nomma le premier capitaine général de Catalogne et le second capitaine général de Cuba, les éloignant ainsi de Madrid[145][146][144][147]. De nombreux modérés rejetèrent l’offre de participer au gouvernement lorsqu’ils apprirent que des « septembrinos » en feraient partie et que Cánovas leur confirma qu’il ne pensait pas rétablir la Constitution de 1845. L’un des modérés les plus importants, Claudio Moyano, lui dit qu’il considérait la collaboration comme impossible « étant donné le chemin que je présume que vous allez suivre »[148][149].

Quelques jours après son entrée à Madrid, Alphonse XII se rendit front nord de la guerre carliste, assumant le rôle de « roi-soldat » que Cánovas lui avait assigné. À Peralta (Navarre), il fit aux carlistes un appel à la paix (« Avant de déployer mon drapeau dans les batailles, je veux me présenter devant vous avec un rameau d'olivier ») mais il les assura également qu’il n’allait pas « tolérer le moins du monde une guerre inutile telle que vous soutenez contre le reste de la nation » et « qu’ils n’avaient pas de motifs pour la poursuivre » (« si vous accourez ici aux armes mus par la foi monarchique voyez en moi le reprétentant légitime d’une dynastie qui fut avec vous extrêmement loyelle jusqu’à sa chute passagère. Si cela a été la foi religieuse qui a mis les armes dans vos mains, en moi vous avez dores et déjà le roi catholique comme ces ancêtre. Je à la vérité aussi, et je serai, un roi constitutionnel, mais vous, qui avez tant d’amour pour vos libertés vénérées, pouvez-vous abriter le mauvais désir de priver de leurs légitimes et accoutumées libertés les autres Espagnols ? »). Toutefois la « proclamation de Peralta » n’eut aucun écho au sein des rangs carlistes[150] — la guerre durerait encore un an — et avant de revenir à la capitale il passa par Logroño où il salua le général progressiste Baldomero Espartero, tout un symbole de l’ouverture à toutes les familles libérales de la nouvelle monarchie[151][152]. Le roi l’avait déjà manifesté à peine rentré en Espagne, il répondit avec fermeté à l’allocution de l’archevêque de Valence qui l’avait averti qu’il montait « sur le trône auguste des Récarèdes et Ferdinands » : « Mon souhait est de donner la paix, la justice, la véritable liberté à tous, absolument tous les Espagnols, car je ne viens pas pour être roi d’un parti mais de l'Espagne entière »[153]. Précisément, au sujet de son rôle comme monarque constitutionnel Cánovas commenta en privé[154] :

« Je suis enthousiasmé par le roi. Nous nous sommes compris : il est franc, noble et loyal, et il porte, malgré sa jeunesse, dans l’âme l’amère expérience que confère l’émigration. Ceux d’entre nous qui fûmes des ministres avec sa mère, nous pouvons apprécier la différence. Dans ce règne il n’y aura pas de camarillas ni de favoritismes, et si le pays sait choisir un Parlement digne, il exercera sa souveraineté sans trouble. »

Le roi resta au front de la guerre deux semaines. En une occasion il courut un grave danger et à son retour à Madrid, où il fit son entrée le 13 février, il fit quelques gestes en faveur des « révolutionnaires de septembre », comme la décoration qu’il attribua au docteur Pedro González de Velasco — un homme de gauche —, l’entretien qu'il eut avec le général Francisco Serrano, dernier chef de l’État de la Première République, ou le banquet qu’il donna au palais, où il invita les dirigeants du Parti constitutionnel, y compris son leader Práxedes Mateo Sagasta, dernier président du gouvernement de la République[156]. Serrano comme Sagasta se montrèrent favorables à une collaboration avec la monarchie restaurée, particulièrement pour « vaincre l'ennemi de la liberté » (le carlisme)[157]. De fait le 5 janvier, quelques jours seulement après le pronunciamiento de Martínez Campos, un éditorial de La Iberia, journal des constitutionnalistes, avait affirmé que le Parti constitutionnel, « la plus authentique représentation de la révolution de Septembre », « maintient la défense de la Constitution espagnole de 1869, mais se montre disposé à collaborer avec le nouveau régime pour vaincre le carlisme et mettre fin à l’insurrection cubaine »[155]. Dans un discours prononcé un an après devant les Cortès, Alphonse XII reconnut le travail réalisé par les constitutionnalistes « avant mon avènement au trône pour réorganiser le pays, en lui donnant les moyens avec lesquels dominer la guerre civile carliste, la flibusterie cubaine et l’anarchie intérieure »[158].

Néanmoins, le leader du Parti républicain radical Manuel Ruiz Zorrilla maintint son rejet du nouveau régime et le même mois de février fut expulsé d’Espagne, accusé de maintenir des contacts avec des militaires à des fins de conspiration[159]. Le journaliste Ángel Fernández de los Ríos, bien qu’ayant été un ami de Cánovas, fut également banni[157].

Premier gouvernement de Cánovas (1875-1881) : mise en place du régime de la Restauration

Résumé

Contexte

Le Parti libéral-conservateur gouverna entre 1875 et 1881, Antonio Cánovas del Castillo se maintenant à la présidence de l’exécutif à l’exception de deux brèves périodes où le politicien malaguègne céda sa place pour des raisons stratégiques : la première fut entre septembre et décembre 1875, où Cánovas laissa le général Jovellar présider le gouvernement, afin de ne pas assumer la responsabilité de convoquer les premières élections générales de la Restauration, qui se réalisent sous l'égide de la Constitution de 1869 au suffrage universel (masculin), étant donné qu’il était lui-même contraire à ce mode de scrutin, qui suscitait d’importantes oppositions au sein de son parti, ce qui lui permit de préserver son crédit au sein de la formation politique[160] ; la seconde s’étendit entre mars et décembre 1879, lorsque le général Martínez Campos remplaça Cánovas à la tête de l’exécutif car ce dernier ne souhaitait pas diriger pour la deuxième fois consécutive un processus électoral — et secondairement car il ne souhaitait pas endosser la responsabilité de l’application du pacte de Zanjón conclu entre le général et les insurgés cubains —. Cánovas revint au pouvoir après la démission de Martínez Campos en raison des obstacles posés par le Parlement élu en 1879 à l’application des réformes coloniales et militaires qu’il souhaitait mettre en œuvre[161][162][163].

Aux yeux de l’opposition libérale, menée par Práxedes Mateo Sagasta, le gouvernement conservateur s’était trop prolongé et il le dénonça comme « un autoritarisme frôlant avec la dictature »[162]. Entre janvier 1875 et janvier 1877, Cánovas gouverna sous un régime d'exception, avec une grande limitation des libertés publiques, à tel point que cette période est parfois appelée la « dictature de Cánovas ». Cette parenthèse institutionnelle se poursuivit donc après la promulgation de la nouvelle Constitution en juin 1876 et ne prit fin qu’avec l’approbation de la loi de janvier 1877 qui régulait, bien que de façon restrictive, les libertés, tout en justifiant la période d’exception[164].

Projet politique de Cánovas et tensions avec le Parti modéré

L’objectif fondamental du projet politique de Cánovas — qui se targuait de « rendre l’hommage dû à la prudence, à l’esprit de transaction, à la loi de réalité »[165] — était d’atteindre finalement la consolidation et la stabilité de l'État libéral, sur la base de la Monarchie constitutionnelle telle qu’elle avait été présentée dans le Manifeste de Sandhurst[166]. Pour ce faire, il considérait indispensable de ne pas reproduire l’erreur qui avait conduit la Monarchie à l’échec aux temps d’Isabelle II : que la Couronne soit liée de façon exclusive à un courant du libéralisme — dans ce cas le modérantisme —, ce qui obligea l’autre parti — le progressisme — à avoir recours à la force et aux interventions militaires — les pronunciamientos — afin de pouvoir accéder au pouvoir. Cánovas pensait ainsi qu’il fallait rendre possible l’alternance des diverses factions libérales sans que le système lui-même se trouve mis en danger[167][168]. De plus, la mise en place d’un jeu politique basé sur le « turno » — l'alternance — pacifique entre les deux grandes tendances du libéralisme, les militaires resteraient relégués à leur propre sphère et son protagonisme pourrait être assumé par la société civile. Il était donc prioritaire de démilitariser la vie politique et de dépolitiser l'Armée[167].

Afin de mettre son projet politique en application, Cánovas bénéficia d’une confiance absolue du monarque Alphonse XII, qui dans une conversation avec l’ambassadeur britannique Austen Henry Layard lui avait manifesté son souhait d’« introduire en Espagne le système constitutionnel auquel l’Angleterre devait ses libertés et sa grandeur », ce qui lui contribua à la grande estime que le principal artisan de la Restauration avait pour le monarque[169].

Le principal obstacle rencontré par Cánovas ne provint par de la gauche mais du Parti modéré — « la section réactionnaire du parti alphonsin », comme le qualifia Layard[170] — qui souhaitait revenir à la situation antérieure à la révolution de 1868, comme si rien n’était survenu depuis lors[165][171][172][173]. Bien que son intention à terme fût de les diviser et de les attirer vers son projet[174][175][176], il leur fit au début des concessions et les premières mesures par le nouveau gouvernement supposèrent une révision de ce qui avait été accompli au cours du sexennat démocratique et contribuèrent à former une image très négative de cette période, en particulier la première année de la République, qualifiée par le traditionaliste Menéndez y Pelayo de « temps de désolation apocalyptique »[177][178].

La syntonie de Cánovas avec les modérés fut particulièrement évidente dans trois domaines : les relations avec l’Église catholique, les droits fondamentaux et la liberté académique.

Concernant le premier, le gouvernement décida du rétablissement du concordat de 1851 — ce qui supposait la restitution du budget du Culte et du Clergé pour financer les dépenses de l'Église — et la dérogation des lois du sexennat les plus combattues par les catholiques, notamment la celle de 1870 (es) qui reconnut le mariage civil pour la première fois en Espagne. De plus, le gouvernement ordonna la fermeture de certains temples, périodiques et écoles protestants[165][179][180][181][178] et toléra la publication d’articles insultants envers les croyances différentes de la catholique[182]. Des contacts furent également menés afin de rétablir les relations avec le Saint Siège et des archives, bibliothèques et des objets d'arts furent rendus à l'Église. Le délit d'injures à l'Église fut inclus dans le décret de régulation de la presse du 29 janvier 1875[181].

Dans le second domaine, celui des droits fondamentaux, leur exercice se vit fortement limité, notamment les libertés d'expression, de réunion et d'association — d’où l'expression de « dictature de Cánovas » utilisée pour désigner ses deux premières années de gouvernement, étant donné qu’il gouverna alors sous un régime d'exception —[164][183][184][185][186]. Certains périodiques de l'opposition furent fermés — les publications républicaines disparurent pratiquement —[187] et les autres furent soumis à un régime de censure préalable. Un décret promulgué tout juste après la constitution du gouvernement établit que la presse pouvait ou non publier, interdisant expressément « d’attaquer directement ou indirectement, ou par le moyen d’allégories, de métaphores ou de dessins le système monarchico-constitutionnel » (bien que les critiques du gouvernement et de ses politiques fût permis). La loi sur les jurys fut également suspendue[188][189]. Quatre ans plus tard, en 1879, une loi sur l’imprimerie très restrictive fut promulguée à l’initiative du ministre de Gobernación — équivalent de celui de l’intérieur moderne — Romero Robledo, qui établissait comme un délit le fait de « proclamer des maximes contraintes au système monarchique constitutionnel » ou de « mettre en doute la légitimité de certaines élections générales »[190][191]. En juin 1880, une loi sur le droit de réunion, également très restrictive — elle établissait une différence entre partis légaux et partis illégaux —, confirma « le composant autoritaire, presque dictatorial, qui sous-tendit une grande partie de la législation et de l'action politique dans cette première étape »[192]. D’autre part, la loi du 16 décembre 1876 établit que les maires des villes de plus de 30 000 habitants seraient nommés par le roi, c’est-à-dire en pratique par le gouvernement, et que les budgets municipaux devaient recevoir l’approbation du gouverneur civil de chaque province, eux aussi désignés par le gouvernement[193].

En ce qui concerne le domaine de la liberté académique, le décret Orovio — auquel Cánovas lui-même était opposé[194] —, signé par le ministre de Fomento réactionnaire Manuel Orovio Echagüe et promulgué en février 1875, interdisait aux professeurs des universités d’enseigner des idées contraires à l’orthodoxie catholique et à la Monarchie constitutionnelle, ce qui donna lieu à la seconde question universitaire (es)[165][195][196][197]. Dans la circulaire qui accompagnait le décret, adressée aux recteurs des universités et signée par le ministre, on invitait ceux-ci à « ne pas consentir à ce que dans les chaires soutenues par l’État on donne des explications contre le dogme catholique qui est la vérité sociale dans notre patrie » et on avertissait également que serait sanctionné tout professeur qui « ne reconnaisse par le régime établi ou argumente contre lui »[195][198]. Le premier conflit provoqué par la circulaire d’Orovio eut lieu à l’université de Saint-Jacques-de-Compostelle, où les professeurs Laureano Calderón (pharmacie) y Augusto González de Linares (médecine), tous deux disciples du krausiste Francisco Giner de los Ríos, furent écartés de leurs chaires respectives et placés en détention dans une prison militaire car ils avaient enseigné les théories darwinistes. Calderón déclara : « je n’ai pas été nommé professeur pour former des catéchumènes d’aucune religion ni des partisans d’aucun système politique, mais pour enseigner la science ». Une vague de solidarité fut immédiatement déclenchée de la part d’une quarantaine de professeurs universitaires et d’éducation secondaire, menés par Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate et Nicolás Salmerón — ce dernier étant un ancien président du pouvoir exécutif de la République —, que rejoignirent d’importants figures politiques, universitaires libéraux et républicains, parmi lesquels Emilio Castelar, qui avait déjà été au centre de la première question universitaire en 1866. Ils furent tous écartés de leurs chaires ou y renoncèrent. Un grand nombre de ces professeurs expulsés de l’Université collaborèrent à la fondation l’année suivant de l’Institution libre d'enseignement, un organisme éducatif — une « contre-université »[199] — qui exercerait une énorme influence dans la vie culturelle et scientifique espagnole, spécialement au cours du premier tiers du XXe siècle[200][201][202].

Selon José Varela Ortega, « ce qui était arrivé reflétait, en réalité, les frictions entre les deux factions du canovisme, entre les politiciens d’origine Modérée et ceux d’origine septembrina ; et, en dernier lieu, c’était un épisode supplémentaire dans le cadre de l’offensive du Parti modéré contre le canovisme »[203]. Dans le même ordre d’idée, Feliciano Montero affirme que cela faisait effectivement partie de « la lutte modérés-canovistes pour la définition d’un nouveau régime. Le décret Orovio […] serait une manœuvre des modérés pour torpiller la présumée ouverture du canovisme vers les unionistes et les constitutionnels, en plus d’affirmer leurs positions intransigeantes en défense de l’unité catholique. Cánovas, en dépit de ses efforts pour parvenir à un acteur de facto avec les krausistes pour ne pas rendre la sanction effective, s’était vu contraint pour le moment à accepter cette situation tellement contraire à ses projets »[204]. En effet, Cánovas considéra le décret Orovio comme une ineptie (« una barbaridad ») — tout comme le roi —[205] et tenta de mener sans succès une médiation avec les professeurs universitaires qui refusèrent de s’y conformer et abandonnèrent l’université[165][206]. Dès qu’il en eut l’opportunité, Cánovas destitua Orovio et son successeur, le « septembrino » Cristóbal Martín de Herrera, dérogea immédiatement les mesures d’Osorio (sans que les professeurs partis récupèrent toutefois leurs chaires dans l’immédiat, ce qui n’eut lieu qu’après l'arrivée des libéraux fusionnistes au pouvoir en février 1881)[165][207]. Si les krausistes ne rencontrèrent aucun obstacle pour mettre en marche l'Institution libre d'enseignement et développer leurs activités[204][208], « l’épisode aigrit les relations entre le gouvernement et les hommes politiques radicaux et constitutionnels »[205].

Plusieurs historiens soulignent que la politique de Cánovas dans ces premières années doit être entendue sous l’angle d’un certain pragmatisme. Selon Manuel Suárez Cortina, Cánovas permit le « décret Orovio » pour inciter les modérés du temps d’Isabelle II à accepter le nouveau système politique — et à participer dans le nouveau parti libéral conservateur, dont il prétendait prendre la tête —. Il s’agissait en somme de « donner confiance aux secteurs modérés et neutraliser toute tentative d’en finir avec le régime ». C’est avec la même finalité qu’il chercha à rétablir des relations avec le Vatican, rétablit le financement par l'État du culte et du clergé catholiques et l’exclusivité du mariage religieux[201]. Carlos Seco Serrano insiste pour sa part sur le fait que la présence d’Orovio dans le gouvernement — accompagnée de son décret polémique — répondait au fait que la guerre civile carliste n’était pas encore achevée et qu’il s’agissait d’un geste plus ou moins homologable avec la conception monarchique et religieuse qui animait le camp insurgé — afin de les désarmer idéologiquement —[209]. Onze ans plus tard, dans les premiers temps de la régence de Marie-Christine de Habsbourg, Cánovas défendit cette politique face aux attaques lancées par le républicain Nicolás Salmerón, l'une des victimes du « décret Orovio », qui le qualifia de Torquemada. À cette occasion, Cánovas répliqua[210] :

« Que voulait monsieur Salmerón? Voulait-il que, alors que le pays était engagé dans la guerre civile […], je n’eusse à utiliser aussi cette dictature pour réprimer les faits qui selon moi pouvaient compromettre l’unité de force et de commandement et la vigueur dont le Gouvernement avait besoin face à l’ennemi commun de tous, qu’était la cause carliste ? Qui ignore que l’une des causes de la guerre carliste, cause reconnue par tout le monde, étaient les attaques plus ou moins exagérées, un grand nombre d’entre elles absolument certaines, que dans tous les lieux publics on dirigeait contre la religion que professe l’immense majorité des Espagnols ? »

Toutefois Cánovas se montra intransigeant avec trois exigences des modérés et bénéficia en cela d’un soutien sans faille du roi Alphonse XII[211][212] : le rétablissement de la Constitution de 1845 — qui avait régi la Monarchie d’Isabelle II —, le rétablissement de l’« unité catholique » — qui supposait l’interdiction de tout culte non catholique et le monopole de l'Église sur les activités sociales primordiales (naissance, mariage, enterrement) et dans l’enseignement —[213] et le retour immédiat de l’ancienne reine de son exil à Paris — bien que Cánovas considérât au contraire « indispensable » que la grande sœur du roi, Isabel de Borbón y Borbón, qui était la suivante dans la ligne de succession au trône, revienne seule en ESpagne tant qu’Alphonse XII demeurait sans descendance —. Il autorisa également le retour du général Serrano, dernier président du Pouvoir exécutif de la République[214][215][216][204][217][218]. Le général Martínez Campos lui-même menaça de lancer un second pronunciamiento si l’unité catholique n’était pas reconnue et si la Constitution de 1845 n’était pas rétablie[219]. Seule l’intervention personnelle du roi et la menace de l’envoyer à Cuba parvinrent à l’en dissuader[220], ce qui n’empêcha pas d’autres généraux, comme le comte de Cheste y el comte de Valmaseda, de continuer à faire pression pour permettre le retour de l’ancienne reine en Espagne[217].

Les modérés menèrent une campagne d’opinion considérable exigeant l’unité catholique et par conséquent l’interdiction des cultes non catholiques[221]. La quantité de signatures recueillies en faveur de cette demande fut recueillie si importante qu’il fallut l’amener en chars jusqu’au siège du gouvernement[222]. Le Saint Siège exerça également une pression importante en ce sens, menaçant même de ne pas envoyer de nouveau nonce apostolique. Il avait le soutien des évêques espagnols et d’un large secteur de la population, spécialement celui lié aux modérés et aux carlistes, pour qui cette question était non négociable[223][217][224][225]. Une dame de la haute noblesse castillane, reflétant une opinion très diffusée, menaça de proclamer don Carlos roi d’Espagne si le roi et le gouvernement toléraient « des missionnaires et de la propagande protestante en Espagne »[226]. Cánovas refusa catégoriquement de céder, car il considérait que cela empêcherait les « révolutionnaires de [18]68 » de pouvoir appuyer la nouvelle Monarchie, ce qui la rendrait à terme invivable, et que cela l’isolerait de plus au niveau international — la tolérance religieuse était la « manière de convaincre l’Europe que la Restauration ne signifiait pas une réaction », affirma-t-il —[227][228]. Il agit avec le soutien indéfectible du roi, en dépit de l’« assaut systématique » auquel il fut soumis « de la part de politiciens Modérés, d’une grande partie de la noblesse et du haut clergé, et même par la princesse des Asturies »[229]. Lors d’une réception publique, Alphonse XII dit à l’évêque de Salamanque, Narciso Martínez Izquierdo (es) : « Je suis un roi catholique mais, cependant, je ferai tout ce qui sera à ma portée pour que dans les domaines on puisse pratiquer n'importe quelle religion avec liberté ; de plus il est inutile de discuter de cette question car l'Europe a déjà pris une décision à son sujet »[230][231].

Quant à l’ancienne reine Isabelle II, peu disposée à « jouer des rôles décoratifs »[232], Cánovas lui envoya une lettre à Paris en avril 1875 lui expliquant qu’elle ne devait pas encore rentrer en Espagne pour assurer la tranquillité de l’opinion, éviter la crainte d’une réaction répressive et ne pas attiser l’esprit de vengeance, un verdict qu’elle eut bien du mal à accepter — « Elle tenta d’aborder le roi à travers d’émissaires qui furent arrêtés ou de lettres qui furent interceptées. Elle devint alors championne de la croisade catholique. » —[233][234][235]

Non seulement Cánovas mais également son propre fils lui demandèrent de ne pas se rendre en Espagne, alléguant que « personne ne peut imposer sa volonté au Roi »[236]. On ne l’autorisa à le faire qu’après l’approbation de la nouvelle Constitution, sans toutefois l’autoriser à s’installer de façon définitive dans le pays ni à vivre à Madrid même[237][238]. Comme l’a souligné Isabel Burdiel, « lorsqu’elle rentra brièvement en Espagne, elle le fit en se sentant, comme elle le dit elle-même, une espèce de vagabonde : elle résida quelque temps à Séville, passa quelque temps dans les stations thermales du nord ou dans les palais royaux des alentours de Madrid. Avec le temps, ses séjours à la capitale furent tolérés, mais toujours en essayant de faire en sorte que ses visites fussent les plus courtes et les plus discrètes possibles »[239]. Sa plus grande humiliation fut de ne pas être informée du mariage de son fils avec María de las Mercedes de Orleans (cousine d’Alphonse et nièce d’Isabelle II), fille du duc de Montpensier et de Louise-Fernande de Bourbon (sœur d’Isabelle II)[240]. Elle tenta de faire connaître publiquement son opposition à cette union, mais Cánovas l’en empêcha[241]. Elle n’assista pas à la noce, célébrée le 23 janvier 1878 à la basilique d'Atocha de Madrid. Elle rentra à Paris où elle vécut jusqu’à sa mort en 1904, bien qu’elle revînt en Espagne à différentes occasions[242].

Devant la détermination de Cánovas de faire approuver une nouvelle Constitution, qui apparut clairement lorsque les parlementaires des deux monarchies antérieures furent réunis — celles d’Isabelle et d’Amédée Ier — et que fut formée une commission de notables pour la rédiger, de nombreux modérés passèrent dans les rangs canovistes et s’en trouvèrent récompensés par l’octroi de postes gouvernementaux. Selon Fidel Gómez Ochoa, c’est alors que le Parti libéral-conservateur prit sa première forme[243]. Le coup fatal au Parti modéré fut porté par Francisco Romero Robledo, ministre de Gobernación, lorsqu’on le lui accorda qu’un nombre très limité de sièges (12 seulement) aux élections générales de janvier 1876, face aux 333 députés canovistes — le Parti modéré fut formellement dissout 7 ans plus tard —[165][244][245]. Le refus de Cánovas de rétablir l’unité catholique, et en second lieu la convocation des premières élections sous la modalité du suffrage universel (masculin) — ce qu’une personnalité éminente du camp modéré rejeta dans une lettre adressée au roi, affirmant que cela « mettait en doute le droit légitime de S. M. au trône » —, furent la clé de la disparition des modérés en tant qu’entité distincte et la configuration du libéral-conservateur comme nouveau parti phare de l’aile droite du régime de la Restauration[246],[247]

Constitution de 1876

Élaboration et approbation

Face aux prétentions du Parti modéré de rétablir la Constitution de 1845, Cánovas imposa son choix d’élaborer et de faire approuver une nouvelle Constitution. Pour ce faire, il s’attira le secteur du Parti constitutionnel mené par Manuel Alonso Martínez, qui forma un nouveau groupe politique nommé Centre parlementaire (« Centro Parlamentario »)[248][249][250][251][144]. Le 20 mai 1875, sur une initiative des « centralistes » soutenue par le gouvernement, une assemblée de notables fut réunie, rassemblant 341 anciens députés et sénateurs monarchistes de l’époque d'Isabelle II et d’Amédée Ier[246][252][183]. Alonso Martínez établit les limites à ne pas franchir — il n’était pas possible de mettre en question la Monarchie d’Alphonse XII — et sa finalité — l’établissement de bases constitutionnelles qui apportent une caution institutionnelle au trône —[246].

Les modérés étaient majoritaires dans l’assemblée de notables mais Cánovas eut recours à un stratagème en faisant en sorte que la rédaction du projet de base de la Constitution soit confiée à une commission de 39 de ses membres, dans lesquels modérés, centralistes et canovistes étaient représentés de façon égale. Celle-ci délégua à son tour la rédaction des bases constitutionnelles à une sous-commission formée de 9 personnes, parmi lesquelles figurait Alonso Martínez. Le principal écueil des travaux de la commission et de la sous-commission fut la question de l’unité catholique, qui ne figura finalement pas dans la base 11. Les modérés se déclarèrent publiquement en désaccord dans un manifeste du 3 août, où ils appelaient les catholiques à protester[253][248][249][254][255]. Différents historiens font remonter précisément à cette commission de notables la naissance du Parti libéral-conservateur — l’un des deux partis « dynastiques » qui alterna au pouvoir lors de toute la période constitutionnelle de la Restauration —, mené par Cánovas lui-même, et constitué autour d’un noyau de canovistes auquel se joignirent d’anciens modérés[246][256][257].

Une fois ces travaux terminés, le gouvernement convoqua des élections générales. Au sein du conseil des ministres se produisit un débat sur la question de savoir si celles-ci devaient se faire au suffrage universel (masculin), en accord avec la loi électorale de 1869, datant de l’« époque révolutionnaire ». Sur proposition de Cánovas, un accord fut obtenu pour que soit maintenu « cette fois seulement » ce mode de suffrage, une concession aux constitutionnalistes afin d’obtenir leur intégration au nouveau régime, qui indigna les modérés[258][259][260][261]. Pour rester cohérent avec ses propres convictions — contraires au suffrage universel —, tout en conservant sa crédibilité auprès de son parti, au sein duquel ce choix ne faisait pas l’unanimité, tout en profitant de l’occasion pour remplacer les trois ministres les plus droitiers — tous modérés, parmi lesquels Orovio —, Cánovas présenta sa démission et fut remplacé à la présidence de l’exécutif par le général Jovellar, qui resterait en poste pendant la période de confection des listes électorales,bien qu’en réalité « le chef fût Cánovas et la politique était faite depuis son domicile particulier », comme le commenta un ambassadeur étranger[262][263]. L’opposition de Cánovas au suffrage universel ne varierait pas. Lorsqu’il fut finalement réinstauré en juin 1890 sur proposition du gouvernement libéral de Práxedes Mateo Sagasta, il affirma au cours du débat parlementaire que son application « sincère », « si elle donne un vote véritable dans le gouvernement du pays à la foule, non seulement sans instruction, ce qui serait en soi de peu d’importance, mais [à] la foule misérable et mendiante », et « serait le triomphe du communisme et la ruine du principe de propriété »[264].

La veille de la célébration du scrutin, qui eut lieu du 20 au 24 janvier 1876[265], et alors que la hiérarchie ecclésiastique déploya une campagne interdisant aux catholiques de voter pour les propagateurs de « cette liberté de perdition » — en référence à la tolérance religieuse défendue par les canovistes et centralistes —[266], la commission de notables publia le Manifiesto de los Notables (« Manifeste des Notables ») justifiant les bases constitutionnelles qu’elle avait rédigées avec le grand objectif d’« étayer […] les conquêtes de l’esprit moderne, en asseyant sur de solides bases l’ordre public et en mettant à couvert des contingences les principes fondamentaux de la monarchie espagnole »[267][268].

Grâce aux « manœuvres » du ministre de la Gobernación Francisco Romero Robledo[269], les élections donnèrent une majorité canoviste écrasante au Parlement, avec 333 députés sur 391, et seulement 12 sièges pour les modérés — si bien que de nombreux membres du vieux parti de l’époque isabelline rejoignirent finalement le parti de Cánovas —[270][265][270][271][272][273][201]. Les chiffres officielles firent état d’une importante abstention, de plus de 45 % — plus de 65 % dans les grandes villes —[274]. Le coup définitif aux modérés fut porté par Cánovas lorsque, au motif de la discussion de l’article 11 de la Constitution, qui ne reconnaissait pas l’unité catholique de l’Espagne demandée par les modérés, les obligea à se prononcer en en faisant une question de maintien du gouvernement. L’« agonie » du Parti modéré se prolongea toutefois jusqu’en 1882. « L’absorption totale du modérantisme par le Parti libéral conservateur ne culmina que lorsque, en 1884, l’Union catholique, fondée par Pidal en 1881, intégra le parti »[275].

Au contraire, Romero Blando « octroya » aux constitutionnels de Sagasta 27 sièges — dont un à Zamora pour Sagasta lui-même, dont il bénéficierait de façon quasi-permanente par la suite —, en récompense de la reconnaissance de la nouvelle monarchie qu’ils avaient faite en novembre 1875, où ils avaient publiquement déclaré leur prétention d’« être aujourd’hui le parti du gouvernement le plus libéral à l’intérieur de la monarchie constitutionnelle d’Alphonse XII »[276][265][277][278].

À partir du 15 février 1876, jour où le roi inaugura solennellement la législature[279], les Cortès issues des élections, que certains critiques baptisèrent Las Cortes de los Milagros (« Le Parlement des Miracles »), en référence ironique à la fraude électorale massive qui avait marqué le scrutin[280], débattirent du projet de Constitution au cours d’un nombre de séances extrêmement réduit — les titres relatifs à la Couronne et ses compétences ne furent pas débattues, à la demande de Cánovas, en dépit des protestations des députés républicains, comme Emilio Castelar — et l’approuvèrent le 24 mai au Congrès — par 276 votes pour et 40 contre — et le 22 juin au Sénat — par 130 voix contre 11 —[281][282][283][284]. Les Cortès furent mises devant le fait accompli et leur travail ne fut pas à proprement parler constituant, au contraire de ce à quoi on pouvait s’attendre : elles se limitèrent en pratique à accepter le texte de la Commission et à approuver son contenu, avec quelques débats marginaux[252][285].

La Constitution, un texte bref — seulement 89 articles et un article additionnel —[286], fut une sorte de synthèse entre celle, modérée, de 1845 et celle, démocratique, de 1869[287], avec toutefois une prédominance de la première étant donné qu’elle reprenait son principe doctrinaire fondamental — le libéralisme doctrinaire — : la souveraineté partagée entre les Cortès et le roi, au détriment du principe de souveraineté nationale sur laquelle se basait le texte de 1869[248][288][289][290][291][292]. Elle conservait de cette dernière la déclaration d’un large panel de droits individuels, mais les reconnaissait avec des restrictions en ouvrant la possibilité de leur limitation voire leur suspension par des lois ordinaires[248][288][289][290][293][294].

En ce qui concerne les thèmes les plus conflictuels, on opta pour une rédaction ambigüe et on laissa leur détermination à des lois ultérieures, ce qui ouvrait la possibilité à ce que chaque parti, qu’il soit conservateur ou libéral, soit en mesure de gouverner selon ses propres principes sans nécessité d’altérer le texte constitutionnel[248][288][289][290][293][294]. Ce fut notamment le cas du suffrage, dont la détermination mode — censitaire, comme le défendaient les modérés et les canovistes, o universel, comme le défendaient les « révolutionnaires » constitutionnalistes de Sagasta — fut laissé à la loi électorale à venir. Quoi qu’il en soit, bien que le mode de scrution modifiât considérablement le nombre d’électeurs — environ 850 000 en 1878, pour les élections marquant le retour du suffrage censitaire, contre plus de 4 500 000 en 1890, à la suite de l’implémentation définitive du suffrage universel[295][190][296][297][298] —, la fraude électorale caractérisa fondamentalement les élections de la Restauration. Les gouvernements se formaient toujours avant les élections, et lorsqu’ils les convoquaient ils obtenaient toujours une large majorité au Congrès[299][300].

Le sujet le plus polémique fut assurément celui de la question religieuse[301], la liberté de culte reconnue dans la Constitution de 1869 fut supprimée[286], mais Cánovas dut faire usage de toutes son autorité pour éviter la ré-implémentation de l’unité catholique[248][273][286][302]. L’alternative de Cánovas affirmait le caractère confessionnel (catholique) de l’État, mais établissait en même temps la tolérance envers les autres religions, en autorisant la pratique de leur culte dans le cadre privé[273][286][303]. Le polémique article 11 de la Constitution, rédigé par Cánovas lui-même, affirmait ceci dans sa version définitive[273] :

« Art. 11. La Religion Catholique, Apostolique, Romaine est celle de l'État. La Nation s’oblige à maintenir le culte et ses ministres. Personne ne sera poursuivi dans le territoire espagnol pour ses opinions religieuses ni pour l’exercice de leur culte respectif, sauf le respect dû à la morale chrétienne. Néanmoins, d’autres cérémonies ou manifestations publiques que celles de la religion de l’État ne seront pas permises. »

L'Église catholique finit par accepter la nouvelle situation car elle eut confiance dans le fait que les lois organiques ultérieures respecteraient ses intérêts, ce qui survint en effet, comme le reconnut des années plus tard le cardinal primat d’Espagne : « l'article 11 de la Constitution a protégé avec une plus grande efficacité qu’une disposition prohibitive les intérêts catholiques »[273].

Prérogatives royales

Pour les rédacteurs de la Constitution, et en premier lieu pour Cánovas, « la Monarchie n'était pas en Espagne une simple forme de gouvernement, mais le cœur même de l’État espagnol. C'est pour cela que Cánovas suggéra à la Commission de notables de proposer dans sa déclaration l’exclusion des titres et articles relatifs à la Monarchie de l'examen et du débat aux Cortès. La Monarchie se trouvait ainsi au dessus des déterminations législatives, qu’elles soient de caractère ordinaire ou constitutionnel »[304][305]. « Dans la pensée de Cánovas, la Monarchie était la représentation par excellence de la souveraineté, mais également le symbole de la légalité et de ce qui était permanent, au dessus de la lutte des partis »[306].

Pour Cánovas del Castillo, ce qui était survenu durant le règne d'Isabelle II et le sexennat démocratique démontrait que l’opinion de la société civile n’était pas ce qui déterminait quelle option politique devait occuper le pouvoir, étant donné que c’étaient les gouvernements qui « faisaient » les majorités parlementaires dont ils avaient besoin pour gouverner, et non le gouvernement qui émanait d’élections parlementaires préalables. Les gouvernements gagnaient toujours les élections, quel que soit leur signe politique. Cánovas affirma : « S’il y a quelque chose où nous avons une infériorité évidente par rapport aux autres nations constitutionnelles, ce quelque chose est la force, l'indépendance, l’initiative du corps électoral ». Il ajouta : « Ici c’est le gouvernement qui a été le grand corrupteur. Le corps électoral, dans une large mesure, […] n’est pas autre chose qu’une masse qui se meut selon l’impulsion et le goût des gouvernements ». Cette opinion était partagée par d’autres hommes politiques, comme Manuel Alonso Martínez : « Le corps électoral manque totalement aujourd’hui en Espagne. […] Il n’y a rien de plus déséquilibré en Espagne que la lutte de l'électeur contre le gouvernement ; le pouvoir, qui a dans ses mains d’immenses moyens, est en général prodigue et généreux avec l'électeur ami, tandis qu’il est injuste voire cruel avec l'électeur adversaire […] »[307]. La même idée se retrouve chez les constitutionnalistes de Sagasta, dont le journal La Iberia publia en mars 1877 : « Peut-on nier que nos habitudes sont mauvaises ? […] Quel gouvernement a été vaincu dans la lutte électorale ? […] Aucun. Ceci prouve que nous manquons […] de bonnes pratiques et de la modération, de la tempérance et de l’impartialité des gouvernants »[308].

Il apparaissait ainsi nécessaire d’avoir recours à un autre instrument pour garantir l'alternance des deux grandes options politiques libérales, qui devait être la Couronne pour Cánovas[309]. Celle-ci devint donc le « pouvoir modérateur », garant du fait que les gouvernements ne puissent rester au pouvoir même s’ils avaient perdu la confiance de l'« opinion » grâce aux mécanismes dont ils disposaient pour manipuler les élections. Dans le régime de la Restauration, c'est la Couronne qui fut chargée de déterminer les changements de gouvernement en accord avec l'interprétation qu’elle fit des changements détectés dans l'« opinion ». En définitive, aux yeux de Cánovas, la Couronne était la seule garante possible de la souveraineté nationale étant donné le manque d’indépendance politique de l'ensemble de la société civile[310][311]. « Pour désigner le gouvernement, le roi ne s’en tient pas à l'opinion du corps électoral manifestée dans des majorités parlementaires. Mais à l’inverse : le roi désigne un chef de gouvernement qui propose les ministres au roi, qui reçoit un décret de dissolution [du Parlement], et qui convoque de nouvelles élections, en négociant leurs résultats avec les différentes forces politiques (« encasillado ») capables de mobiliser leurs clientèles respectives ; de cette manière « on fait » des élections qui, indéfectiblement, fournissent de confortables majorités au gouvernement qui les convoque »[312].

En conséquence, « c’est dans le roi que réside l'exercice pratique de la souveraineté puisqu’il était celui qui octroyait le pouvoir à un parti qui ensuite faisait les élections, dans lesquelles il obtenait toujours la victoire. À cette attribution royale — la charge de former le gouvernement, qui était accompagnée du décret de dissolution des Cortès existantes et celui de la convocation de nouvelles élections — fut dénomé « la prérogative royale » par excellence. Et en vérité elle l'était »[5]. « Étant donné la pratique gouvernementale d’utiliser tous les moyens du pouvoirs pour obtenir la victoire aux élections, le monarque devint la pierre angulaire du système »[313]. L’ambassadeur britannique en Espagne Robert Morier le présentait ainsi à son gouvernement :

« Dans ce pays, le dernier recours, la décision définitive concernant les destins politiques de la nation, ne repose pas sur les districts électoraux ni sur le vote populaire, mais sur un autre lieu non défini dans la Constitution. De iure, et en accord avec la lettre de la loi, c’est ainsi, parce que, bien que le roi puisse appeler qui il souhaite, la personne appelée ne peut gouverner sans une majorité parlementaire. Mais cette majorité n’est pas le résultat du vote populaire mais des manipulations dirigées depuis le Ministère de l’Intérieur, puisque la machine électorale appartient complètement à ce département. […] Étant donné cette particularité constitutionnelle de ce pays parlementaire l’objectif de chaque parti est nécessairement d’obtenir le contrôle du Ministère de l’Intérieur et de la machine électorale, et comme la Couronne peut constitutionnellement, à tout moment, place cette machine dans les mains de qui elle veut, le très important rôle assigné à la prérogative royale résulte immédiatement évidente. »

Toutefois, Ramón Villares souligne que l’exercice du « pouvoir modérateur » par le roi sera « rempli de difficultés à tel point que la fonction du monarque a pu être définie comme celle d’un « pilote sans boussole », c’est-à-dire, une figure dotée d’énormes compétences qui manquait des instruments nécessaires pour les exercer convenablement »[314]. Comme l’a remarqué José María Jover : « En l’absence de l’indicateur d’authentiques élections, à quel indicateur doit s’en tenir le roi pour donner le pouvoir à l’un ou l’autre chef, à l’un ou l'autre parti politique ? », « [à] sa capacité à maintenir l'« unité du parti », sa capacité à agglutiner son propre hémisphère politique, à l’intérieure du bipartisme imposé par la pratique constitutionnelle »[315].

Le principe de « souveraineté partagée » entre le roi et les Cortès proclamé dans la Constitution — son article 18 disait : « le pouvoir de faire les lois réside dans les Cortès avec le Roi »[316] — était en réalité la couverture juridique de la fonction effective de la Couronne consistant à distribuer le pouvoir aux partis. Cela supposait d’octroyer à la Couronne un pouvoir personnel et extraordinaire — toutefois non absolu, car il était limité par la Constitution et les autres habitudes politiques —, justifié selon Cánovas par le manque d’un électorat indépendant des gouvernements : « La Monarchie […] doir être la force réelle et effective, décisive, modératrice et directrice, car il n’y en a pas d’autre dans le pays », affirmait-il. Dans le même ordre d’idées, l’homme politique libéral Manuel Alonso Martínez, grand allié de Cánovas dans l’élaboration de la Constitution de 1876, dit « Il est nécessaire que le pouvoir Modérateur [la Couronne] supplée à certaines des fonctions que dans un régime représentatif normal et parfait devrait remplir le corps électoral »[317][306]. En somme, « le monarque avait entre ses mains toutes les clés du système politique de la Restauration », et les gouvernements doivent jouir de la « double confiance » des Cortès et du Roi pour pouvoir jouer correctement leur rôle[314]. « En accord avec l'article 49, aucun mandat du roi ne pouvait être réalisé sans la ratification d'un ministre. Lorsque le roi était en désaccod avec ses ministres il n’y avait pas place pour d’autre formule que de destituer le Gouvernement ou de transiger et se soumettre à son critère »[304].

La figure du roi constituait ainsi l'axe primordial du régime de la Restauration et le centre autour duquel gravitaient les tendances de la vie politique. La dénommée « prérogative royale » consistait précisément en la capacité d’arbitrage du roi sur ce plan. Ce faisant, Cánovas était parvenu à réaliser une vieille aspiration : « que la Monarchie fût réelle et effective, modératrice et directrice de la vie politique tant qu’il n’y aurait pas un corps électoral stable et mûr pour déterminer les cours que devait suivre l’action du Gouvernement »[306]. Le prix à payer fut « la fraude permanente avec lesquelles se déroulèrent les élections dans l’Espagne de la Restauration […]. La vie politique représentait une fictioon, où les acteurs véritables, les électeurs, étaient remplacés par la volonté royale, favorisant un turno politique qui donnait de la stabilité au système, mais qui à son tour se faisait dos à la volonté nationale. C’est le moyen dont firent usage les bourgeoisie conservatrices, après le marasme politique qu’avait été le sexennat démocratique »[306].