Littérature de langue allemande

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La littérature de langue allemande regroupe l'ensemble des œuvres littéraires de langue allemande. Elle ne se limite pas à la littérature produite en Allemagne, mais englobe celle produite en Autriche ainsi que dans la partie alémanique de la Suisse ou plus modestement dans la Communauté germanophone de Belgique (les cantons de l'Est). L'histoire littéraire, qui étudie tous les genres, retient différentes périodes aux contours souvent imprécis et discutés.

Née au Moyen Âge, la littérature de langue allemande a connu des périodes de grand rayonnement, celle notamment dite du « temps de Goethe » (Goethezeit (de)) avec le Sturm und Drang (vers 1765-1785) illustré par Les Souffrances du jeune Werther de Johann Wolfgang von Goethe et Les Brigands de Friedrich von Schiller, puis le classicisme de Weimar (Goethe et Schiller), le romantisme (vers 1796-1835) avec Auguste et Friedrich Schlegel, Novalis, les frères Grimm, E.T.A. Hoffmann, Eichendorff, Heinrich Heine, et, hors du romantisme proprement dit, Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist, Jean Paul. La période Klassische Moderne (vers 1900 - années 1920) est marquée par les noms de Hermann Hesse et Thomas Mann et un grand apport autrichien avec les poètes Hugo von Hofmannsthal et Rainer Maria Rilke, les prosateurs Hermann Broch, Robert Musil, Arthur Schnitzler, Joseph Roth ou Stefan Zweig, qui avec Franz Kafka à Prague, ouvrent la voie de la modernité. La période du nazisme contraint de nombreux auteurs à l'exil.

Le renouveau littéraire d'après 1945 a été notable et marqué par plusieurs attributions du prix Nobel de littérature à des écrivains de langue allemande : Hermann Hesse en 1946, Nelly Sachs en 1966, Heinrich Böll en 1972, Elias Canetti en 1981, Günter Grass en 1999, Elfriede Jelinek en 2004, Herta Müller en 2009 et Peter Handke en 2019.

Époques et courants littéraires

Résumé

Contexte

Moyen Âge

La naissance de la littérature allemande remonte au IXe siècle. Le Chant de Hildebrand qui date de 820 est considéré comme une œuvre fondatrice; seuls 68 vers subsistent aujourd'hui. Les Formules magiques de Merseburg (Merseburger Zaubersprüche), (en althochdeutsch, « vieux haut allemand ») datent du IXe ou Xe siècle : ce texte représentent pour l'instant les seules contributions littéraires de la culture païenne dans les pays germaniques. La Chanson d'Hildebrand (Hildebrandslied), comme d'autres chansons de héros (en althochdeutsch) seraient plus anciennes.

La Chanson des Nibelungen (Nibelungenlied), une épopée héroïque datant du XIIe siècle, fut un temps considérée comme une épopée nationale.

Aux XIIe et XIIIe siècles, parmi les récits en mittelhochdeutsch (« moyen haut-allemand » de la période 1050-1350) on connait : Erec (de Hartmann von Aue), Tristan et Iseult (Tristan und Isolde de Gottfried von Straßburg), Perceval (Parzival de Wolfram von Eschenbach), la chanson de Walther von der Vogelweide Lanzelet. Écrit vers 1200 par Ulrich von Zatzikhoven, un roman du cycle arthurien composé de 9 444 vers, narre les aventures du chevalier Lanzelet[1]. Des poètes Walther von der Vogelweide, Hartmann von Aue ont laissé des œuvres notables.

Au début du XIVe siècle, Maître Eckhart fonde une importante littérature mystique, représentée encore par Jean Tauler et Henri Suso. Au XIIIe siècle, Heinrich der Glichesaere adapte Reinhart Fuchs une branche du Roman de Renart. Cette première fable animalière connue en langue allemande inspirera Gottsched et Goethe.

Consigné par écrit au XVe siècle, Der Ackermann aus Böhmen de Johannes von Tepl, montre un dialogue entre un fermier et le diable. Imprimée en 1498, illustrée par Albrecht Dürer, La Nef des Fous de Sébastien Brant, est l'œuvre la plus populaire de son temps. À cette époque, les maîtres-chanteurs ou Meistersingern composent des poésies et des chansons très populaires. Le plus célèbre est Hans Sachs dont Richard Wagner a fait un personnage central de son opéra Die Meistersinger von Nürnberg, utilisant même la mélodie de son chant Le Rossignol de Wittenburg (1523).

À la fin du XVIe siècle, l'éditeur Johan Spies publie Le Livre de Faust, dans lequel il brosse le portrait d'un homme dominé par la soif du savoir et s'éloignant de Dieu.

Après la Réforme protestante

Baroque (vers 1600-1720)

La littérature baroque est marquée par la guerre de Trente Ans, dont le roman emblématique et truculent est Les Aventures de Simplicius Simplicissimus de Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Ce roman picaresque raconte l'histoire d'un héros à travers les affres de la guerre. Il finit par choisir une vie de retraite et de méditation[2]. Il traduit par une exacerbation des sentiments, les émotions montant jusqu'à l'extrême.

Martin Opitz figure importante de la poésie baroque publie Aristarque ou Du mépris de la langue allemande et un Traité de la poésie allemande en 1624.

Des femmes, telle la princesse de Saxe Maria Antonia Walpurgis, font partie des nombreux cercles de poètes et de différentes académies littéraires, elles publient sous pseudonyme

Parmi les poètes allemands baroques on peut citer : Abraham a Santa Clara, Sigmund von Birken, Barthold Heinrich Brockes, Simon Dach, Paul Fleming, Andreas Gryphius, Johann Christian Günther, Friedrich von Logau, Johann Michael Moscherosch, Christian Weise (de).

Les Lumières Aufklärung (1720-1785)

Le siècle des Lumières, en Allemagne l'Aufklärung, est représenté par un certain nombre d'auteurs et de philosophes, parmi lesquels :

- Emmanuel Kant passe pour le philosophe le plus important de cette période. En 1784, il écrit Qu'est-ce que les Lumières ?, qui thématise les principaux engagements des penseurs de cette période.

- Moses Mendelssohn, grande figure de la Haskalah (les Lumières juives), a influencé Kant et Lessing. Il traduit la Torah, publie Phédon.

- Gotthold Ephraim Lessing écrit la pièce de théâtre Nathan le Sage qui défend la tolérance religieuse.

- Friedrich Heinrich Jacobi est à l'origine du « grand débat » autour de la philosophie de Spinoza.

- Christoph Martin Wieland est un poète, et traducteur de William Shakespeare [3].

Convaincus que le progrès de l'humanité repose sur la formation et l'éducation de chacun, deux courants philosophiques importants cohabitent pour former les « Lumières » : l'empirisme anglais d'après lequel la connaissance repose sur la perception des sens et le rationalisme français, d'après lequel la connaissance résulte de l'utilisation des capacités de réflexion et de la raison.

- Kant

- Moses Mendelssohn

- Lessing

- FH Jacobi

Sturm und Drang (vers 1765-1785)

Sturm und Drang est un mouvement littéraire contestataire de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, nommé ainsi d'après une pièce de Friedrich Maximilian Klinger. Le noyau de ce mouvement est une jeunesse qui se révolte contre la structure de la société (dominée par la noblesse et la bourgeoisie) et contre les principes moraux bourgeois qui y règnent.

Goethe (1749-1832), avec Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werthers) et Schiller (1759-1805), avec Les Brigands ( Die Räuber) sont les deux chefs de file de ce mouvement.

Jakob Michael Reinhold Lenz ainsi que d'autres auteurs se réunissent à Göttingen.

Göttingen, Strasbourg ainsi que Francfort-sur-le-Main sont des villes porteuses de ce mouvement.

- Les souffrances du jeune Werther de Goethe, 1774

- Les Brigands de Schiller, 1781

Weimarer Klassik (classicisme de Weimar) (vers 1786-1805)

Ce terme désigne en littérature allemande l'époque commençant après le voyage de Goethe en Italie en 1786. Elle s'achève vers 1805, année de la mort de Schiller. Cette période, dominée par le quatuor de Weimar (Wieland, Herder, Goethe et Schiller), recoupe la période de création de Goethe et Friedrich von Schiller alors amis (1794-1805). Les deux versions de Faust écrites par Goethe en 1806 et 1822, sont les apogées de son œuvre. Sa pièce Iphigénie en Tauride tente de dépasser les préjugés et marque à sa façon l'idéal humaniste des classiques (ce dernier mot ayant à l'époque une connotation positive).

Au centre de cette conception de l'art se trouve la recherche de l'harmonie et de l'aplanissement des contraires. Elle se réfère à l'art classique et à son idéal de beauté et cherche l'adéquation entre le fond et la forme. Goethe trouve dans la nature un modèle dans la mesure où elle repose sur une interaction universelle de l'ensemble des choses existantes, Schiller fait de l'histoire le point central de toute chose. Ce dernier compose à cette époque la plupart de ses balades (L’Otage) et toute une série de pièces de théâtre historiques (Wallenstein, Guillaume Tell). Jusque dans ses poésies, il n'hésite pas à aborder des thèmes philosophiques (par exemple dans Promenade).

Entre Sturm und Drang, classicisme et romantisme

Selon Chassard et Weil, « trois auteurs, sans renier le courant classique, annoncent déjà le romantisme »: le « poète lyrique » Hölderlin (1770-1843), l' « auteur dramatique » Heinrich von Kleist (1771-1811); le « romancier » Jean-Paul Richter dit Jean Paul (1763-1825)[4].

- Jean Paul (Richter)

Romantisme (vers 1796-1835)

Le romantisme allemand en littérature chevauche en partie le « Classicisme de Weimar » de Goethe (1749-1832) et Schiller (1759-1805) réunis à Weimar.

Théories et périodes

Les « théoriciens du romantisme » sont Friedrich Schleiermacher (1768-1834) sur (« l'union mystique avec Dieu »), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) (par rapport à « la primauté du moi absolu ») et Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854) (pour « “l'âme du monde” »), « fondateur de la philosophie romantique de la nature ». Fichte, « professeur à l'université d'Iéna, exerce sur les premiers romantiques une véritable fascination » dans « une époque d'incertitudes » en voyant « dans le système kantien une armature solide sur laquelle fonder la morale et la notion de devoir ». Par la suite, « Fichte, déçu par la Révolution française qu'il avait tout d'abord admirée, écrira ses Discours à la Nation allemande (Reden an die deutsche Nation, 1807) où il transposera sur le plan national sa théorie du « moi absolu », affirmant la mission spirituelle conquérante de la nation allemande »[5].

D'après Chassard et Weil, le romantisme proprement dit (1798-1835) comporte quatre courants : « les préromantiques ou école d'Iéna » qui sont les « fondateurs de la doctrine », l' « apogée du romantisme ou école de Heidelberg » qui représente le « romantisme militant », le « romantisme tardif » avec , entre autres, Joseph von Eichendorff, E.T.A. Hoffmann, Adalbert von Chamisso, dont « l'un des centres est Berlin (1810) »; enfin « le romantisme nordique et le romantisme souabe » plus « aimable, souriant » proche du « lyrisme populaire » avec, par exemple, Ludwig Uhland, Wilhelm Müller, et le « plus éminent », Mörike qui « chevauche à la fois la période romantique et celle de la Restauration (Biedermeierzeit) »[6].

École d'Iéna

L'école d'Iéna, très cosmopolite, est représentée entre autres par les frères Schlegel (August-Wilhelm et Friedrich Schlegel), Wackenroder, Tieck, Novalis[7]. Les frères Schlegel fondent la revue de l'Athenaeum, « pour y développer leurs idées sur l'art et la poésie nouvelle, ils définissent celle-ci en l'opposant à celle des anciens: “La poésie des anciens était celle de la possession, la nôtre est celle de la nostalgie. Celle-là repose sur le sol du présent, celle-ci flotte entre le souvenir et le pressentiment.” »[8].

Il faut insister sur « le rôle des femmes » dans l'école d'Iéna, « étroitement mêlées aux discussions » en particulier dans la maison des Schlegel, comme l'était Caroline Schlegel-Schelling. La personnalité affirmée de Bettina von Arnim témoigne de l'absence « des préjugés qui pèsent encore sur les rôles respectifs de l'homme et de la femme dans la société ». Dorothea Schlegel, auteur d'un roman inspiré du Wilhelm Meister de Goethe, « apparaît comme l'une des initiatrices de l'émancipation spirituelle de la femme »[9].

École de Heidelberg

L'école de Heidelberg qui regroupe Clemens Brentano, Achim von Arnim et les frères Grimm, se penche moins vers la réflexion. Ce sont surtout « des créateurs »[10]. « Le sentiment national, né de l'oppression napoléonienne, anime souvent leurs écrits » et les pousse à rechercher « dans les valeurs du passé » un « soutien dans leur lutte »; de ce fait, ils se rattachent « volontiers aux institutions qui sont le garant de la tradition : le peuple, l'État, l'Église »[11].

- Philosophes et écrivains (Dichter) du romantisme allemand

- Caroline Schlegel-Schelling (Tischbein, 1798)

Biedermeier (vers 1815-1848)

Le terme Biedermeier désigne la période de la restauration entre 1815 et 1848. Ce nom vient du pseudonyme Gottlieb Biedermeier pris par deux auteurs célèbres de l'époque (Ludwig Eichrodt (1827-1892) et Adolf Kussmaul (1822-1902)). Le concept renvoie à un certain art de la petite-bourgeoisie. En littérature, cet art est considéré comme provincial, d'un esthétisme infantile et suant les bons sentiments.

Cette période littéraire autrichienne est faite d'un art de piètre qualité mais qui donnait, par son style sans originalité et ses histoires d'une platitude effarante, un divertissement apprécié aux petits-bourgeois de l'Empire. Quelques auteurs comme Johann Nestroy ont néanmoins su jouer sur les deux tableaux en présentant d'un côté des pièces populaires, mais aussi en y instillant une causticité nouvelle[réf. nécessaire].

Plusieurs auteurs ont connu leur heure de gloire à cette époque : Annette von Droste-Hülshoff, Wilhelm Hauff, Carl Leberecht Immermann, Eduard Mörike, Ferdinand Raimund, Friedrich Rückert.

Pendant la même période d'autres écrivains se distinguent comme le poète Nikolaus Lenau, le dramaturge Franz Grillparzer ou l'écrivain Adalbert Stifter.

Vormärz (vers 1830-1850) et Junges Deutschland

Cette époque est comprise entre le Congrès de Vienne de 1815 et la révolution de mars 1848. En littérature, cette période ne commence qu'à partir de 1830, elle est influencée par les idées libérales que véhicule la Révolution de Juillet en France. Le mouvement Junges Deutschland (« Jeune-Allemagne »), entre en opposition à la Restauration. Les principaux représentants de ce courant sont : Georg Büchner, Heinrich Heine, Christian Dietrich Grabbe, Ludwig Börne, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben et Georg Herwegh. Écrivains engagés, ils combattent la politique très conservatrice de Metternich et des princes. Ils veulent obtenir la démocratie, la liberté, la justice sociale, et militent pour une Allemagne unie sous la forme d'une République. D'un point de vue littéraire, ils refusent l'idéalisme du romantisme et du classique, qu'ils considèrent comme apolitique et éloigné de la réalité. Leurs écrits, textes journalistiques ou récits de voyages témoignent d'une volonté de s'adresser au plus grand nombre, et non plus seulement aux intellectuels. Leurs œuvres sont interdites de publication par décret du Bundestag de Francfort pour toute l'Allemagne à partir de 1835.

Réalisme poétique (1848-1890)

Dans le réalisme poétique, les auteurs évitent les grands problèmes socio-politiques et s'inspirent de leur pays d'origine, leurs habitants et leurs paysages. L'individu devient central dans ces oeuvres. Elles se caractérisent aussi par l'emploi fréquent de l'humour qui crée une distance par rapport à la réalité. Ce genre s'attaque donc à des maillons, à des défauts de l'organisation sociale, sans pour autant fournir une critique de l'organisation de la société.

La forme littéraire privilégiée par ces auteurs est la nouvelle. Les exemples les plus célèbres sont L'Amulette (de) (1872) de Conrad Ferdinand Meyer ou Der Schimmelreiter (de) (1886 - 1888) de Theodor Storm. Dans le domaine théâtrale, c'est Friedrich Hebbel (célèbre notamment pour Maria Magdalena (Hebbel) (de)) qui connaît le plus de succès. Le roman est un genre qui a été exploité plus tardivement, surtout par Gustav Freytag ou Wilhelm Raabe.

Les deux auteurs les plus importants du réalisme bourgeois sont le suisse Gottfried Keller, qui a entretenu une correspondance fournie avec Theodor Storm, Theodor Fontane. Keller a écrit notamment le roman de formation Henri le vert et ses cycles de nouvelles des Nouvelles de Zurich (de) ou Les habitants de Seldwyla (de). Fontane, qui a commencé sa carrière comme journaliste, est notamment l'auteur de romans comme Madame Jenny Treibel ou Effi Briest. Si son oeuvre se concentrent sur des figures centrales uniques, elles ne sont que l'occasion de dépeindre la société qui les entoure.

En Autriche, les auteurs se concentrent surtout sur une description du monde rural et campagnard. Les principaux représentants du réalisme autrichien sont Marie von Ebner-Eschenbach, Ludwig Anzengruber ou Peter Rosegger.

Naturalisme (1880-1900)

Le naturalisme est un mouvement littéraire et artistique qui avait l'ambition d'analyser tous les domaines de la société. Contrairement aux ambitions du réalisme du milieu du siècle, le naturalisme ne cherchait pas à préserver le bon goût ni la bienséance bourgeoise. Un exemple notable est l'usage de dialectes, jargons ou du langage familier voire vulgaire dans les dialogues. Le héros du roman n'est plus au centre des discours, il n'est plus présenté que comme le représentant d'un milieu social et d'une origine qu'il convient dès lors d'analyser.

C'est Gerhart Hauptmann qui est le principal représentant du naturalisme en Allemagne, surtout dans ses premières oeuvres. Sa pièce Devant le lever de soleil (de) (1889) porte sur une famille de paysans qui ne peut sortir de sa condition malgré la disparition de la société de classe avec le capitalisme moderne. La présentation crue du quotidien misérable des personnages, l'usage de dialogues dialectaux et parfois grossiers ont contribué au scandale - et à la renommée de Hauptmann. Ensuite, Les Tisserands (de) (1894), écris surtout en dialecte de Silésie, rendirent Hauptmann célèbre dans toute l'Allemagne. Il y représente le soulèvement des tisserands de Silésie de 1844. La pièce qui est pourtant ambivalente à l'égard du soulèvement fut interdite. Ses pièces suivantes, Peau de castor (de) (1893) ou Rose Bernd (1903) se concentrent sur l'analyse d'un milieu social particulier. Les Rats (1911) est sa dernière grande pièce. Elle s'inscrit dans la fin du naturalisme et le début de l'expressionisme. La Famille Selicke (de) (1890) d'Arno Holz et Johannes Schlaf est une autre pièce naturaliste importante, quoique moins radicale que celles de Hauptmann. En déconstruisant la forme close traditionnelle avec une série de tableaux diffractés, elle propose une analyse sociale, quoique elle fasse de nombreuses concessions au genre du mélodrame.

Il n'y a guère de roman naturaliste d'importance[12]. Contrairement aux autres auteurs européens, les naturalistes privilégient les récits et formes courtes. Hauptmann est l'auteur de l'un des récits naturalistes les plus importants, Le Garde-barrière Thiel (de). D'Arno Holz et Johannes Schlaf, il est possible de citer l'esquisse en prose Papa Hamlet (de). Otto Julius Bierbaum se penche quant à lui surtout sur la tension entre la nécessité économique et les sentiments lyriques du poète.

La poésie naturaliste ne se distingue pas de la prose et du théâtre naturalistes quant aux sujets choisis. Detlev von Liliencron, quoique impressioniste, a aussi été l'auteur d'un grand nombre de poèmes naturalistes. Cette poésie se caractérise par ses formes souvent expérimentales. C'est ainsi qu'Arno Holz propse des Mittelachsenlyrik (de) (que nous pourrions traduire par poésie axiale[précision nécessaire]) dans Das Buch der Zeit. Son oeuvre se caractérise aussi par les expérimentations formelles, la parodie ou le pastiche de la poésie baroque. Il est aussi possible de citer parmi les poètes naturalistes Otto Erich Hartleben (de), Julius Hart, Bruno Wille (de), Maurice Reinhold von Stern (de) ou John Henry Mackay.

Littérature dite Fin de siècle

Impressionnisme (vers 1890-1910)

Étant un mouvement essentiellement franco-anglais, l'impressionnisme n'a pas constitué un mouvement spécifique en Allemagne. Il s'agit plutôt d'un style d'écriture qui touche plusieurs auteurs de différents horizons. Les poètes les plus marqués par l’impressionnisme sont Detlev von Liliencron et plus tardivement Max Dauthendey (de). La poésie impressioniste se caractérise par la juxtaposition des impressions. Peter Altenberg a écrit des esquisses en prose portant sur des évènements de quelques minutes à peine. Eduard von Keyserling est le romancier le plus important qui puisse être rattaché à un style impressioniste, notamment par son roman Le Murmure des vagues (de). L'auteur suisse Robert Walser est influencé par l'impressionisme, notamment dans ses nouvelles. Son roman le plus célèbre L'Homme à tout faire (de) relève de ce style notamment par la place que prend le narrateur omniscient mais auquel aucune confiance objective ne peut être accordée.

Symbolisme

Décadentisme

Neuromantik

Jugendstil

Le Jugendstil appartient aux mouvements littéraires du début du XXe siècle. L'accumulation et la valorisation des émotions est un caractéristique importante de ce style. Au contraire du symbolisme, le texte ne repose pas sur un complexe réseau de métaphore, il cherche au contraire à convoquer une variétés de significations par l'usage d'un grand nombre de perceptions sensorielles juxtaposées. Les poètes du Jugendstil se revendiquent plus de la poésie goethéenne que du romantisme allemand. Parmi les poètes les plus importants du Jugendstil, il est possible d'évoquer Richard Dehmel, ou Alfred Mombert. C'est Dehmel qui a connu le plus de succès et qui fut l'un des poètes les plus considérés de la période précédant la Première Guerre mondiale. Il fut cependant ensuite un représentant important de la poésie expressioniste.

Heimatkunst

Le Heimatkunst (« art de la patrie ») est en relation avec le naturalisme. Le propagandiste principal de ce nouveau mouvement est l'écrivain et historien de l'art Adolf Bartels qui utilise le concept de Heimatkunst pour la première fois en 1898 dans un article pour le magazine Der Kunstwart. Il répand les nouvelles idées et conceptions avec Friedrich Lienhard dans le magazine Heimat qui ne paraîtra à Berlin que très peu de temps.

Ce nouveau mouvement voulait s'écarter du sujet de la grande ville pour se tourner vers le pays, la patrie et le peuple. L'emploi du terme Heimat permet cependant de ne pas se cantonner à la vie de campagne, la vie citadine peut être aussi abordée puisque la ville peut être aussi un lieu d'origine. Comme le naturalisme à qui il emprunte diverses techniques, le Heimatkunst ne se contente pas d'exprimer son amour du pays, il critique ses manques, ses défauts. Les recherches actuelles sur ce mouvement tendent à montrer que certaines des idées de base de ce mouvement sont les mêmes que celles des mouvements écologiques actuels.

Quelques œuvres :

- Julius Langbehn, Rembrandt als Erzieher (1890)

- Adolf Bartels, Heimatkunst. Ein Wort zur Verständigung (1902)

- Wilhelm von Polenz (de), Der Büttnerbauer (1895)

Klassische Moderne (vers 1900 - années 1920)

Pour le Klassische Moderne (« modernité classique »), le concept d'avant-garde est particulièrement important. Cette époque commence à la fin du XIXe siècle avec le symbolisme français et des poètes comme Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire et Arthur Rimbaud. Les représentants les plus importants du symbolisme en langue allemande sont Stefan George, Hugo von Hofmannsthal et Rainer Maria Rilke.

Ce mouvement englobe aussi bien le surréalisme, le dadaïsme, l'expressionnisme que le futurisme. En Allemagne, le nazisme puis la Seconde Guerre mondiale provoquent une césure dans ces mouvements le plus souvent désignés sous le terme d'avant-garde.

La littérature d'avant-garde se veut être une littérature orientée vers la nouveauté et très portée sur la théorie. Les dadaïstes s'essayent ainsi à brusquer leur public à formation bourgeoise en leur proposant une littérature de non-sens. Le Wiener Aktionismus avait choisi comme point d'attaque le « bon goût » et provoquait à travers des performances extrêmes.

Parallèlement à ces courants dirigés contre la tradition, des œuvres reprennent les anciennes formes et les développent comme Rainer Maria Rilke avec son roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), Heinrich Mann (dont les débuts ont préparé la voie aux expressionnistes), Thomas Mann, Hermann Broch, Robert Musil et Franz Kafka.

La forme des œuvres de Thomas Mann s'inscrit dans la continuité d'un mouvement romantique hérité des Lumières, un romantisme de première époque en quelque sorte, considérant avec autant d'importance tous les aspects différents du savoir ; ainsi, La Montagne magique nous apprend tout sur la médecine pulmonaire, tandis que dans Le Docteur Faustus, c'est de la musique sérielle ou dodécaphonique qu'il est question.

Christian Morgenstern (1871-1914) peut difficilement se ranger dans une catégorie : à la fois précurseur du surréalisme et du lettrisme (die grosse Lullabi), il voit monter le désastre de la Première Guerre mondiale, pressent le cataclysme de la Seconde et suggère, en réaction aux barbaries émergentes, un retour aux valeurs de l'esprit dont il se fait le chantre. (Wir fanden einen Pfad). Le début du XXe siècle voit aussi l'éclosion de grands poètes comme Stefan George, qui publie des poèmes proches du symbolisme français[13]. La littérature allemande, très riche et reconnue pendant la République de Weimar, est décimée par l'arrivée du nazisme. Des écrivains de renommée internationale comme Walter Benjamin, Lion Feuchtwanger, Alfred Döblin, Thomas Mann choisissent l'exil.

Autres : Cosmiques (Munich).

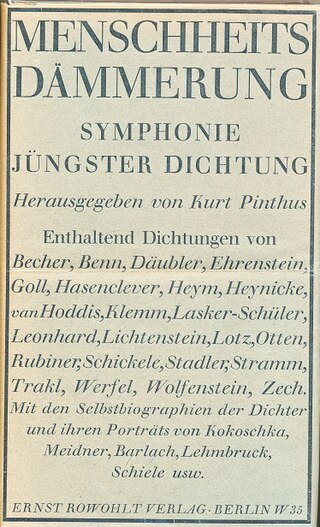

Expressionnisme (vers 1910-1925)

La poésie s'inscrit dans le mouvement expressionniste . Elle est représentée par Georg Trakl (1887-1914), Else Lasker-Schüler (1869-1945), Georg Heym (1887-1912), Franz Werfel (1890-1945), Bertolt Brecht (1898-1956) ou encore par Gottfried Benn (1886-1956) ou Joachim Ringelnatz (1883-1934).

Franz Kafka (1883-1924) est considéré comme l'un des écrivains les plus importants du XXe siècle [14].

D'autres auteurs dramatiques : Georg Kaiser (1878-1945) ou Ernst Toller (1893-1939).

Dadaïsme (vers 1916 - Seconde Guerre mondiale)

Le mouvement Dada est créé le à Zurich (Suisse) avec la participation des poètes allemands Hugo Ball et Richard Huelsenbeck.

Nazisme et ses conséquences en littérature

Résumé

Contexte

Littérature dans l'Allemagne nazie

Le , Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Toute forme de littérature critique à l'égard du nouveau pouvoir ne tarde pas à être interdite. Des milliers de livres sont brûlés sur de grands bûchers durant l'année 1933.

Le pouvoir nazi, tout en promouvant une littérature du sang et de la terre (Blut und Boden), cherche à amadouer des écrivains de renom en les faisant entrer dans des institutions officielles comme la Chambre de la littérature du Reich (Reichsschrifttumskammer). Il sollicite ainsi des auteurs notoirement nationalistes comme Ernst Jünger ou Ernst von Salomon, qui déclinent les offres qui leur sont faites, mais aussi des auteurs réputés libéraux comme Gerhart Hauptmann. Il peut compter sur le ralliement, au moins temporaire dans certains cas, de Gottfried Benn, Arnolt Bronnen (de), Hanns Heinz Ewers, Hanns Johst, Erwin Guido Kolbenheyer et Josef Weinheber.

Le pouvoir proscrit les écrivains communistes ou juifs, les écrivains de gauche, et tous ceux qui refusent de se soumettre. Les opposants au régime sont menacés de mort ou emprisonnés (tel Ludwig Renn ou Carl von Ossietzky, qui meurt à la suite de mauvais traitements). Beaucoup prennent le chemin de l'exil.

De nombreux écrivains restent néanmoins en Allemagne. Silencieux, ils laissent leurs écrits dans des tiroirs ou se cantonnent à des thèmes non politiques. Parmi les plus célèbres, on peut citer Gerhart Hauptmann, Erich Kästner et Wolfgang Koeppen.

Littérature de l'exil

L'Exilliteratur allemande (1933-1945) apparait en réaction contre le nazisme. Deux événements majeurs la marquent : les autodafés à Berlin le et l'attaque de l'Allemagne contre les pays voisins en 1938-1939. Des centres d'émigrés, ainsi que des maisons d'édition allemandes se développent à Paris, Amsterdam, Stockholm, Zürich, Prague, Moscou, New York ou encore Mexico.

Parmi les auteurs allemands en exil, on peut citer Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Ernst Bloch, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank, Leonhard Frank, Oskar Maria Graf, Hermann Kesten, Annette Kolb, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas Mann, Gustav Regler, Erich Maria Remarque, Anna Seghers ou encore Arnold Zweig. Il y eut aussi Ernst Toller, Walter Hasenclever, Walter Benjamin et Kurt Tucholsky qui se suicident en exil.

Certains écrivains restés en Allemagne se réfugient dans une émigration intérieure (innere Emigration). Cette expression s'applique aux auteurs opposés au nazisme qui font le choix de rester silencieux ou de se retirer de toute vie publique. Parmi ceux-ci : Stefan Andres (de), Werner Bergengruen, Hans Fallada, Erich Kästner, Ernst Kreuder, Gertrud von Le Fort, Reinhold Schneider (de), Ehm Welk (de) et Ernst Wiechert.

Holocauste et littérature des survivants

Marcel Reich-Ranicki est important par le témoignage qu'il donne du ghetto de Varsovie dans Mein Leben, son autobiographie.

Trümmerliteratur

Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1950 environ apparaît la « littérature des ruines », la Trümmerliteratur, qui décrit l'Allemagne en ruines et la littérature allemande détruites.

Les principaux auteurs de ce courant littéraire sont :

- Erich Kästner (texte pour le cabaret munichois Die Schaubude)

- Wolfgang Borchert (Dehors devant la porte, Das Brot, An diesem Dienstag, Die Küchenuhr, Nachts schlafen die Ratten doch, Die drei dunklen Könige)

- Günter Eich (Züge im Nebel)

- Jan Molitor (Cavalcade 1947)

- Arno Schmidt (Leviathan, Brand's Haide)

- Heinrich Böll (Le Silence de l'ange, Haus ohne Hüter, Où étais-tu Adam ?, Der Mann mit den Messern, Wanderer, Kommst du nach Spa?, etc.)

- Wolfdietrich Schnurre (Ein Unglücksfall, Das Begräbnis, Auf der Flucht, Steppenkopp)

- Wolfgang Koeppen (Pigeons sur l'herbe)

Particularités nationales

Résumé

Contexte

La littérature autrichienne

Felix Salten, auteur de Bambi adapté par Disney, faisait partie des cercles littéraires et artistiques de Vienne et fréquentait Thomas Mann, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal et Gustav Klimt, les Strauss ainsi que Sigmund Freud. Salten a été président du PEN club autrichien de 1925 à 1934, d'où il fut chassé par les nazis pour « manque de caractère ».

Plusieurs écrivains autrichiens émigrent dans les années 1930, après l'Anschluss, tels Stefan Zweig, Hermann Broch, Carl Zuckmayer et Franz Werfel.

Littérature de la RDA

L’ensemble de la littérature était contrôlé par le parti unique, le SED, avec une pregnance de la politique littéraire du parti sur le paysage de la création artistique. Les écrivains, qui bénéficiaient de nombreux avantages, se devaient d’être un intermédiaire entre le parti et les masses. La RDA se définissait elle-même comme Literaturgesellschaft (« société de littérature ») (le concept vient de Johannes R. Becher, le premier ministre de la culture de la RDA), elle se battait contre la non-poésie de l'ouest et la « ghettoïsation » de la culture élevée.

Une démocratisation devait être mise en place aux niveaux de la production, de la distribution et de la réception. Néanmoins, le concept de démocratisation devint absurde du fait de la censure et des tentatives de l'État de contrôler la création, de fonctionnaliser la littérature et de l'utiliser à ses fins pour la propagande du Realsozialismus.

On peut décomposer l’histoire de la littérature en RDA en plusieurs phases : les années 1950 sont celles de l’Aufbauliteratur (« littérature de construction »). Les écrivains de retour d’exil et installés en RDA comme Bertolt Brecht occupent une place centrale. Dans les années 1960, une fois le modèle du Realsozialismus installé, on parle d’Ankunftsliteratur (« littérature de l’arrivée », en référence à l’ouvrage Ankunft im Alltag (de) de Brigitte Reimann). À partir des années 1970, de plus en plus d’écrivains prennent leurs distances avec leur parti et doivent parfois en payer le prix (interdiction de publier, sanctions voire expulsions hors de la RDA…).

Littérature de la RFA

Littérature suisse alémanique

Littérature alsacienne

Après une période florissante au XVIe siècle où se développe un style propre aux auteurs alsaciens de langue allemande[15], la littérature alsacienne est presque réduite au silence par les dévastations de la guerre de Trente Ans (1618-1648), qui fait disparaître la moitié de la population, et par ses suites. Elle ne refleurit qu'au XIXe siècle avec toute une série d'auteurs en langue allemande et en dialecte alsacien, dont les emblématiques Ehrenfried, Auguste et Adolphe Stoeber. La production en allemand littéraire tend à s'éteindre après 1918 tandis qu'émerge une littérature alsacienne en français et que subsiste une tradition de création littéraire, poétique ou théâtrale, en dialecte.

Littérature de la seconde partie du XXe siècle

Résumé

Contexte

Après la Seconde Guerre mondiale, le groupe 47 est créé avec l'objectif de refonder la scène littéraire et de redonner à l'Allemagne sa place dans la littérature mondiale. À la fois forum de lecture, lieu de débat et de critique littéraire, il exerce une influence majeure en Allemagne jusqu'en 1967. Parmi ses membres, on trouve Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, dont les romans interrogent les conséquences du nazisme et de la guerre dans la société allemande, Paul Celan, Uwe Johnson et Peter Weiss[16].

Günter Grass, membre de ce groupe et lauréat en 1999 du prix Nobel de littérature, introduit l’histoire de l'Allemagne nazie en littérature, notamment dans son roman Le Tambour. Il est le chef de file d'une génération en quête de réponses à ses interrogations morales. Hans Magnus Enzensberger, Siegfried Lenz et Botho Strauss font partie de la même mouvance. Une nouvelle génération d'écrivains revient à la tradition du récit. Sten Nadolny, Uwe Timm, Friedrich Christian Delius et Brigitte Kronauer, qui ont débuté dans les années 1980, en sont les représentants emblématiques.

D'autres écrivains sont traduits et rencontrent leurs lecteurs au-delà de l'Allemagne : Patrick Süskind (1949-), auteur du Parfum, Bernhard Schlink (1944-), qui a écrit Le Liseur et un recueil de nouvelles, Amours en fuite (de), ou encore Ferdinand von Schirach, auteur de romans policiers.

La poésie est représentée par Thomas Kling, (1957-2005), Marcel Beyer, Durs Grünbein et Uwe Kolbe (en).

En Suisse, le Groupe d'Olten (1970-2002) compte plusieurs écrivains dont Peter Bichsel (1935-), Thomas Hürlimann (1950-), Hugo Loetscher (1929-2009), Adolf Muschg (1934-), Urs Widmer (1938-2014)...

Littérature du XXIe siècle

La littérature de langue allemande contemporaine est active ; de nombreux auteurs peuvent être cités, notamment Chris Kraus avec La Fabrique des salauds (Das kalte Blut).

Le prix Nobel de littérature récompense en 2004 Elfriede Jelinek[17], en 2009 Herta Müller[17], en 2019 Peter Handke.

Parmi les voix les plus connues de la poésie germanophone du XXIe siècle figurent Nora Gomringer, Monika Rinck, Steffen Popp, Jan Wagner, Ann Cotten et Safiye Can. Les dramaturges contemporains Albert Ostermaier, Moritz Rinke et Roland Schimmelpfennig.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.