Action française

parti politique royaliste français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

L'Action française (AF) est une école de pensée et un mouvement politique français nationaliste et royaliste d'extrême droite.

| Action française | |

Logotype officiel. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Secrétaire général | Olivier Giot |

| Fondation | |

| Siège | 10, rue Croix-des-Petits-Champs 75001 Paris |

| Président | Henri Bec |

| Fondateurs | Maurice Pujo Henri Vaugeois |

| Journal | L'Action française (1908-1944) Aspects de la France (1947-1992) L'Action française 2000 (1992-2018) Le Bien commun (depuis 2018) |

| Service d'ordre | Historique Camelots du roi Ligue d'Action française |

| Organisation féminine | Historique Dames d'Action française |

| Organisation étudiante | Historique Étudiants d'Action française (1913-1944) |

| Positionnement | Extrême droite[1] |

| Idéologie | Actuelle Nationalisme français[2] Royalisme Orléanisme Corporatisme Écologie intégrale Euroscepticisme Nationalisme intégral Souverainisme Anti-immigration Régionalisme Historique |

| Adhérents | 3 000 ()[5] |

| Couleurs | Bleu roi et Jaune |

| Site web | actionfrancaise.net |

| modifier | |

L'Action française est fondée en 1899, en pleine affaire Dreyfus, par Henri Vaugeois et Maurice Pujo dans l'objectif d'effectuer une réforme intellectuelle du nationalisme. Originellement structuré par un nationalisme républicain antidreyfusard, ce mouvement devient rapidement royaliste sous l'influence de Charles Maurras et de sa doctrine du nationalisme intégral.

Durant l'entre-deux-guerres, l'Action française est une des ligues d'extrême droite les plus virulentes à l'égard de la Troisième République et participe à la crise du 6 février 1934. La condamnation temporaire du mouvement par l'Église catholique entre 1927 et 1939 diminue son audience au profit d'autres ligues.

Après la défaite de 1940, l'Action française se rallie à la Révolution nationale du maréchal Pétain suivant la position de France seule. La pérennité de l'antisémitisme d'État durant l'Occupation et le soutien indéfectible au maréchal Pétain compromettent le mouvement durant la Seconde Guerre mondiale.

À la Libération, Charles Maurras est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour intelligence avec l'ennemi et Maurice Pujo à cinq ans d'emprisonnement et à la dégradation nationale. Le mouvement sort déconsidéré du conflit. Le quotidien L'Action française cesse de paraître et l'utilisation de son titre est interdite. Cependant, dès 1947, le journal Aspects de la France relance le mouvement.

En 1955, la Restauration nationale (RN) se structure et prend le relais de l'Action française avant de connaître deux scissions : la Nouvelle Action française (NAF) en 1971 et le Centre royaliste d'Action française (CRAF) en 1997. Le mouvement a depuis repris son nom d'origine avec la fusion du CRAF et de la RN actée en 2018. L'Action française revendique 3 000 adhérents la même année.

Histoire

Résumé

Contexte

Création

L'Action française naît en pleine affaire Dreyfus. Le s'organise un petit Comité d'action française où Henri Vaugeois, professeur de philosophie au collège de Coulommiers, et Maurice Pujo coudoient l'ancien officier Caplain-Cortambert[6] et le colonel de Villebois-Mareuil[7]. L'idée de créer le mouvement est lancée par Maurice Pujo le [8]. Au moment où s'ouvre l'affaire Dreyfus, Maurice Pujo appartient avec Henri Vaugeois à l’Union pour l'action morale que dirige Paul Desjardins, cercle d'intellectuels qui veulent « instaurer le règne de la Vertu et de la Morale »[A 1],[9] dans la société. Vaugeois et Pujo, ne cautionnant pas le soutien de l’Union au capitaine Dreyfus, décident de partir[a]. Ils travaillent alors à la création d'un groupement qui serait une Union pour l'Action française. Fin 1898 est fondée la Ligue de la patrie française (antidreyfusarde), pour s'opposer à la naissance de la Ligue des droits de l'homme (dreyfusarde). Certains des fondateurs de l'Action française participent à la Ligue de la patrie française, mais il ne s'agit pas du même mouvement[10].

En , un premier comité s'organise, bientôt rejoint par Maurice Barrès[8] et Henri Vaugeois. Puis, le , le mouvement naît officiellement lors d'une conférence donnée par Vaugeois, rue d’Athènes à Paris, présidée par François Césaire de Mahy, sous le titre : « L'Action française ». La Revue d'Action française est fondée au mois de juillet[8]. Il s'agit pour les fondateurs de l'Action française de tirer la leçon du fiasco de la Ligue de la patrie française qu'ils estiment faible sur le plan doctrinal en dépit de son succès (cent mille adhésions recueillies en 24 heures et le patronage de la moitié de l'Académie française)[C 1]. Leur but est d'abord doctrinal : il s'agit d'effectuer une réforme intellectuelle du nationalisme[C 1].

Le premier numéro de cette revue bimensuelle de petit format et de couverture grise fait état du compte-rendu de la réunion publique faite par Vaugeois. Le second numéro, auquel commence la pagination, paraît le . Lors de son premier éditorial, Vaugeois intitule « Réaction d'abord » son article manifeste. Vaugeois était alors républicain ; sa revue le fut, tout en acceptant la collaboration du monarchiste Charles Maurras mais aussi des républicains, des catholiques et des libres penseurs[C 1]. Leur mot d'ordre est « la seule France » et leur leitmotiv est de réagir contre l'anarchie qu'ils déclarent « résulter de la proclamation sans précaution ni contrepartie » des droits de l'homme[C 1]. Dès 1899, la revue qu'ils publient s'affirme antisémite, hostile à la démocratie[A 2] et rejette « la liberté comme base de l'ordre social »[A 3].

Le rôle de l'affaire Dreyfus

L'Action française est, dès sa création, radicalement engagée dans le camp antidreyfusard. Elle se félicite de sa condamnation et conteste le décret de grâce qui lui est ultérieurement accordé, dans la mesure où, par antisémitisme[b], elle voit en lui la quintessence du « Juif traître »[c]. Justifiant le « faux Henry », après que celui-ci fut découvert[d], Maurras poursuit Dreyfus de ses invectives. Ne s'intéressant pas, au fond, à la question effective de l'innocence ou de la culpabilité de Dreyfus, qui devait selon lui être sacrifié à l'intérêt national[D 1],[e], il généralise le cas Dreyfus en dénonçant ses défenseurs[D 1].

Après la grâce de Dreyfus (1899) et plus encore après sa réhabilitation (1906), l'Action française nie l'innocence de Dreyfus, pourtant parfaitement établie, et n'a de cesse, pour reprendre le mot de Maurras, de « réviser » l'affaire. Elle mène ainsi de 1906 à 1911 une campagne ininterrompue et d'une rare violence qui lui vaut d'être plusieurs fois lourdement condamnée à la suite des plaintes portées par le commandant Dreyfus lui-même[11].

L'Enquête sur la monarchie

Les deux premiers fascicules de l’Enquête sur la monarchie paraissent en 1900 dans les colonnes de la Gazette de France sous la plume de Charles Maurras (le troisième paraît en 1903). Il s'agit d'une stratégie de conquête des adhérents d'un « parti royaliste en désarroi, essentiellement catholique », stratégie qui connaît peu de succès[6]. Maurras affirme que « l'ouvrier, le serviteur, le chef de la défense et de la grandeur françaises ne peut être que le descendant des Chefs fondateurs et conservateurs, le Roi ». La légitimité du pouvoir monarchique en France repose pour lui sur sa capacité à assurer le salut public[12].

Pour Jacques Prévotat, « le nationalisme maurrassien s’affiche comme la volonté de restaurer ce pouvoir fort qui rendra la nation à elle-même en rétablissant les fondements de l’État, l’armée, la magistrature, l’Église, et en excluant les étrangers, nomades, immigrés sans racines », que Maurras nomme les « quatre États confédérés », « à savoir les juifs, les protestants, les francs-maçons et les métèques »[6].

Depuis la mort du comte de Chambord en 1883, le sentiment royaliste était frappé à mort. Son déclin s'était précipité avec le soutien au boulangisme et avec la mort du comte de Paris (1894)[C 2]. Son fils ne parvenait pas à susciter d'enthousiasme ni à être crédible en tant qu'héritier de la maison de France. Le zèle, « la conviction têtue et la force persuasive » de Maurras, alors âgé de 32 ans, et le ralliement d'une poignée de jeunes hommes allaient régénérer « le vieux tronc et lui infuser une sève nouvelle » : un néoroyalisme plus combatif et plus jeune mais sans « l'attachement quasi religieux à la personne du roi »[C 2], un royalisme positiviste[C 3].

Au sein du mouvement, Charles Maurras insuffle une nouvelle idéologie, le nationalisme intégral, qui reprend des éléments traditionnels. Dans le vocabulaire de l'Action française, le nationalisme intégral a toujours désigné le nationalisme qui conclut à la monarchie. L'historien René Rémond, dans son ouvrage de référence sur les droites françaises, souligne que l'Action française demeure toujours plus nationaliste que monarchiste et plus monarchiste que royaliste[C 4]. À partir de 1903, l'Action française est dotée de ses deux traits fondamentaux (le nationalisme et le monarchisme) et a ainsi amalgamé dans son idéologie « deux des trois courants de la Droite française »[C 3]. Le mouvement se fait désormais le vecteur « d'une monarchie héréditaire, antiparlementaire et décentralisée » avec le soutien de figures des lettres françaises d'alors tels Paul Bourget et Jules Lemaître[C 2],[13].

Les derniers partisans républicains de l'Action française s'en éloignent alors, ou se convertissent au monarchisme, face à l’autorité croissante de Maurras et de son nationalisme intégral ; une partie de la clientèle catholique visée répugne à adhérer à ce nouveau royalisme[6]. Caplain démissionne de ses fonctions d'administrateur de la revue. La liste des collaborateurs, sur laquelle Barrès figurait au verso de la couverture, avec d'autres républicains nationalistes, disparaît le [14].

Un mouvement attaché au catholicisme

En ce début de XXe siècle, la République française cherche à élever un rempart de sécularisation entre l’Église et la société ; un fort courant anticlérical se développe. Considérée par certains catholiques comme une « invasion laïque »[15], cette politique conduit à la Loi de séparation des Églises et de l'État en 1905[f]. « Après avoir mis Dieu hors de l'école, le bloc républicain décide de le pousser hors de l'État[g] »[G 1].

Au début du XXe siècle, l'Action française est soutenue par une importante proportion de l'épiscopat français, mais elle y compte aussi « de farouches adversaires » qui dénoncent des erreurs ou demandent sa condamnation. Certains apprécient une défense rigoureuse de l'énoncé dogmatique de la foi chrétienne[16].

La condamnation du Sillon par Rome en 1910[17] augmente d'autant plus l'intérêt des catholiques pour l'Action française. Le mouvement de Maurras, de par la foi chrétienne partagée par ses membres et selon des considérations sociales et politiques, voit en l'Église catholique, apostolique et romaine l'instigateur de l'équilibre politique français et l'assurance d'un corps social français en bonne santé[réf. souhaitée].

Rapport avec la papauté : la condamnation de l'Action française et sa levée

Sous Léon XIII, en dépit du ralliement de 1892, essentiellement tactique, l'Église catholique continue de se méfier de la République française, régime né de la Terreur, dont les soutiens travaillent à l'extirpation de la religion de la sphère sociale et politique[18]. La doctrine politique de Léon XIII n'exclut pas la monarchie comme forme possible de régime, conformément à la théologie de saint Thomas d'Aquin qui la recommande et sur laquelle s'appuie largement le magistère de l'Église[18]. En 1901, Maurras est frappé par une encyclique de ce pape suggérant qu'une monarchie peut sous certaines conditions correspondre aux exigences de la démocratie chrétienne au sens où ce texte l'entend : une société organisée mais tournée vers Dieu[19].

Sous Pie X, les relations avec la papauté se développent. Louis Dimier est reçu par le Pape Pie X et ce voyage est vu par Maurras et ses amis comme un encouragement exaltant[20]. Pie X s'oppose à ceux qui veulent condamner globalement Maurras à cause de certains écrits témoignant de son agnosticisme et d'une métaphysique non chrétienne.

Sous Pie XI, son agnosticisme suscite l'inquiétude d'une partie de la hiérarchie catholique et en 1926, le pape classe certains écrits de Maurras dans la catégorie des « Livres Interdits » et condamne la lecture du journal L'Action française. Cette condamnation du pape est un choc pour bon nombre de ses partisans, dont un grand nombre de membres du clergé français, et cause un grand préjudice à l'Action française.

Cette mise à l'index fut cependant levée par Pie XII en 1939[21], un an après que Maurras fut élu à l'Académie française.

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer la condamnation de l'Action française par Pie XI puis sa réhabilitation par Pie XII. La pensée de Maurras ayant peu évolué pendant le quart de siècle pendant lequel l'Action française ne fait l'objet d'aucun blâme, des raisons liées au contexte politique et géopolitique sont mises en avant. En 1921, la République a rétabli les relations diplomatiques avec le Saint-Siège et Pie XI préconise une politique d’apaisement systématique avec l’Allemagne : il approuve les accords de Locarno et l’entrée de l’Allemagne à la SDN, contrairement à Maurras qui les dénonce avec virulence car pouvant contribuer au renforcement et donc aux possibilités de revanche de l'Allemagne. L'Action française entre en opposition avec les objectifs de la diplomatie papale. En plus du contexte, une enquête de Louvain provoque l'inquiétude de certains ecclésiastiques face à une influence jugée grandissante : les jeunes catholiques disent être fidèles à la Bible et à Maurras comme s’il était possible de les mettre sur le même plan ; mais une part du haut clergé français, des associations, des ordres religieux et quelques-uns des principaux théologiens soutiennent Maurras en dépit des réserves qu’ils témoignent vis-à-vis de certains aspects de sa pensée[22]. Pie XI entend néanmoins balancer l’influence prépondérante détenue au sein de l’Église par l’épiscopat nommé du temps de Pie X et de la réaction antimoderniste et son désir d’avoir les mains libres pour développer des mouvements d’action catholique du type de la JOC et de la JAC est fort[23].

Le Pape charge alors le cardinal Andrieu de mettre en garde les fidèles contre l'Action française : celui-ci, qui a chaleureusement remercié Maurras en 1915 pour l'envoi de L'Étang de Berre, qualifié de « monument de piété tendre », lui disant qu'il défend l'Église « avec autant de courage que de talent »[24], affirme désormais percevoir chez lui l'athéisme, l'agnosticisme, l'antichristianisme, un antimoralisme individuel et social ; ces accusations publiées dans La Semaine religieuse d'août 1926 sont perçue comme excessives. Maurras et les siens sont rassurés par les soutiens dont ils bénéficient ; cependant, loin d'adopter une attitude soumise et humble, Maurras fait bruyamment savoir que si la soumission à l’autorité romaine doit être totale sur le plan spirituel, la résistance s’impose lorsque celle-ci intervient dans le domaine politique de manière critiquable[25]. Réagissant à une allocution papale mettant indirectement en garde contre l'influence de l'Action française en décembre 1926, conseillés par plusieurs théologiens, les dirigeants catholiques de l’Action française publient une déclaration maladroite intitulée « Non possumus » qui fait d’eux des rebelles alors qu'ils s'y identifient aux premiers martyrs chrétiens[25]. La condamnation est publiée par décret de la Congrégation du Saint-Office tombe le 29 décembre 1926 : elle touchait Le Chemin de Paradis, Anthinéa, Les Amants de Venise, Trois idées politiques, L'Avenir de l'intelligence, La Politique religieuse et Si le coup de force est possible, ouvrages présentant un caractère naturaliste au sens métaphysique et dont certains aspects peuvent être qualifiés de philo-païens, ainsi que le quotidien.

Appliquée par les évêques et les prêtres, la condamnation est ressentie comme une blessure, une injustice et un drame par de nombreux croyants, y compris au plus haut niveau de l'Église[26]. Le cardinal Billot, qui soutenait le mouvement, est convoqué par le pape le 19 décembre 1927, remet au pape sa pourpre cardinalice et se retire dans un monastère[27],[28].

Paradoxalement, plusieurs catholiques rejoignent l'Action française comme Georges Bernanos qui, dans Comœdia et La Vie catholique, en prend la défense[22]. La condamnation papale ne porte ni sur le royalisme, ni sur le nationalisme[29]. Bien que de nombreux catholiques font le choix de rester à l'Action française, la condamnation affaiblit le mouvement.

Charles Maurras conteste avoir fait de l'adhésion à tous ses écrits une condition d'adhésion à l’Action française : son positivisme et son naturalisme, d'ailleurs partiels, n’ont jamais constitué des articles de foi pour les militants. Il ne fonde pas sa doctrine politique sur des conceptions philosophiques morales ou religieuses. On peut critiquer tel ou tel point de sa pensée mais non la rejeter en bloc. En 1919, dans la nouvelle version d’Anthinéa, il supprime un chapitre pour ne pas heurter les catholiques. Il affirme que l'Action française a contribué à ramener à la foi de nombreux Français : dès 1913, Bernard de Vesins a établi une liste de militants et abonnés entrés dans les ordres[30], tel André Sortais qui devient abbé général des cisterciens réformés[31], afin d'illustrer le fait que le mouvement maurrassien fut une pépinière pour l’Église.

Sous Pie XII, la condamnation est levée ; il est sans doute pris en compte que si Maurras avait été véritablement pleinement païen, sa rébellion aurait été plus totale et sa vindicte antichrétienne aurait trouvé de quoi se nourrir[27]. Les tractations ont commencé sous Pie XI qui ne rejette pas Maurras et lui écrit même lorsqu'il est emprisonné.

Lignes directrices de la politique d'Action française

Charles Maurras, le chef du mouvement d'Action française, distingue le « pays réel » du « pays légal » (les institutions républicaines). Ces expressions lui servaient à affirmer dans les débuts de la Troisième République que la vie politique française (« pays légal ») serait totalement étrangère aux préoccupations et aux besoins de la France.

Le principe électoral et le suffrage universel

L'Action française pense que le vote nécessite une formation en science politique. Maurras en parlait ainsi : « La politique est une science parce qu'elle est un métier ou plutôt un art. Cet art de servir l'intérêt général suppose instruction, éducation, apprentissage, compétence. » Il continue : « les électeurs sont incapables de se prononcer en faveur du bien public, incompétents pour le discerner, inaptes à désigner les bons gouvernants[32]. »

Maurras pense que le suffrage universel est conservateur :

« Nous n'avons jamais songé à supprimer le suffrage universel, dit-il. On peut dire que le suffrage universel doit élire une représentation et non un gouvernement, sans vouloir supprimer ce suffrage, et en voulant tout le contraire. Car ce suffrage, entre bien des vertus ou bien des vices, possède une propriété fondamentale, inhérente à son être même : le suffrage universel est conservateur […][h]. »

L'Action française s'oppose violemment à la démocratie, à la république, et au parlementarisme : « L'ultime recours de la restauration nationale résidait dans le coup d'État »[A 4]. » Maurras écrit d'ailleurs :

« la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort »

[32].

En 1910, Maurras salue l'arrivée des femmes dans le cycle des études supérieures et soutient le droit de vote des femmes dès 1919, qui ne leur a été accordé que par l'ordonnance du du Gouvernement provisoire de la République française, considérant qu'elles seraient plus sensibles aux arguments traditionalistes et catholiques que les hommes[D 2].

Pensée économique et sociale

À partir de 1908, l'Action française, influencée par les enseignements du catholicisme social, favorable au monde ouvrier plutôt qu'à la bourgeoisie capitaliste du fait de ses positions hostiles à la Révolution française, incarnée dans ce domaine par la loi Le Chapelier[i], utilisant même le concept de « prolétariat », mais favorable à la paix sociale et non à la « guerre sociale »[j], expose « la nécessité d'incorporer le prolétariat à la société, de donner aux ouvriers de la grande industrie des garanties sérieuses qui fissent partie du statut national. »

Concevant l'organisation des ouvriers dans le cadre du corporatisme, elle devient sur le plan économique proche du patronat[pas clair][B 1].

Des tentatives de rapprochement avec le « syndicalisme jaune » de Pierre Biétry ont également lieu[33]. Mais ces efforts pour se rapprocher du monde ouvrier restent vains[34].

Dans les années 1909-1910, déçu par la CGT, Georges Sorel se rapproche de l'Action française, bien qu'il n'en partage pas le nationalisme ni l'objectif politique. Ses idées inspirent les initiateurs du Cercle Proudhon formé en afin de rassembler syndicalistes révolutionnaires et royalistes sociaux autour de l'instauration d'une monarchie fédérative, donc sociale.

Comme l'Action française, le Cercle Proudhon est décentralisateur et fédéraliste, et insiste sur le rôle de la raison et de l'empirisme ; il est loin de l'irrationalisme, du culte de la jeunesse, du populisme, de l'intégration des masses dans la vie nationale qui caractériseront le fascisme italien après la première Guerre mondiale[D 3].

Charles Maurras fait cependant en sorte que le Cercle Proudhon ne soit pas intégré à l'Action française : il rejette en effet le juridisme contractualiste de Proudhon, qui représente pour lui un point de départ plutôt qu'une conclusion : « Je ne dirai jamais : lisez Proudhon qui a débuté par la doctrine réaliste et traditionnelle, mais je n'hésiterai pas à donner ce conseil à quiconque ayant connu les nuées de l'économie libérale ou collectiviste, ayant posé en termes juridiques ou métaphysiques le problème de la structure sociale, a besoin de retrouver les choses vivantes sous les signes sophistiqués ou sophistiqueurs ! Il y a dans Proudhon un fort goût des réalités qui peut éclairer bien des hommes »[35].

Tout en donnant un appui mesuré et prudent[pas clair] au Cercle Proudhon, formé d'intellectuels divers et indépendants[pas clair], Charles Maurras défend une politique sociale plus proche de celle de René de La Tour du Pin ; Maurras ne fait pas, contrairement à Georges Sorel et à Édouard Berth, le procès systématique de la bourgeoisie dans une partie de laquelle il voit un allié possible[D 3]. À la lutte des classes, Maurras préfère opposer, comme en Angleterre, une forme de solidarité nationale dont le roi constitue la clef de voûte[pas clair].

À l'opposé d'une politique de masse de style fasciste, il aspire à l'épanouissement de corps intermédiaires librement organisés (non étatiques), l'égoïsme de chacun tournant au bénéfice de tous[pas clair]. Les thèmes sociaux que traite Charles Maurras sont en concordance avec le catholicisme social et avec le magistère de l’Église tout en relevant également d'une stratégie politique pour arracher à la gauche son emprise sur la classe ouvrière[D 4].

L'antisémitisme d'État

Lors de la création de la Ligue d'Action française au printemps 1905, « la lutte antijuive est au cœur du combat contre la République. Jusque-là, l'AF était une association d'intellectuels qui se réunissaient au Café de Flore et lançaient leurs mots d'ordre dans une revue paraissant tous les quinze jours. Dorénavant, le mouvement dispose de troupes préparées à l'agitation et au coup de poing. La doctrine est fixée, la stratégie également : ces combats prendront pour cible privilégiée les Juifs », observe l'historien Laurent Joly[36]. Ainsi, chaque ligueur de l'Action française doit prêter un serment qui affirme notamment : « Seule, la Monarchie assure le salut public et, répondant de l’ordre, prévient les maux publics que l’antisémitisme et le nationalisme dénoncent »[36].

Laurent Joly souligne que « jusqu'en 1914, l'antisémitisme de l'Action française est radical et absolu : un Juif n’est pas, ne peut pas être un Français. La doctrine de l’« antisémitisme d'État », théorisée au début des années 1910, se résume alors en une seule proposition : éliminer le Juif de la vie de la Cité en lui retirant sa « nationalité fictive de Français », en le replaçant dans le statut d'éternel étranger d’avant la Révolution française[37]. »

Durant la Grande Guerre, la ligue monarchiste réaffirme déplorer « de voir les Juifs gouverner la France » mais honore des juifs tués au front, au nom de l'Union sacrée[38]. Les historiens Léon Poliakov[39] et Michel Dreyfus résument cette position ainsi : « pour L'Action française de Maurras un bon Juif est d'abord un Juif mort au combat[40]. »

À compter de 1920, l'Action française formule les critères de « « juifs bien nés » et de « services rendus » (notamment à la guerre) susceptibles de laver les Juifs français, et eux exclusivement, de la tare judaïque », observe ironiquement l'historienne Catherine Nicault[41]. Selon l'analyse de Laurent Joly, « cette ouverture aux « bons serviteurs » maintient une relation fondamentalement dissymétrique. L'atténuation théorique née de la Grande Guerre est d'abord et avant tout une légitimation de l'« antisémitisme d'État » : le « Juif bien né » est une pierre de plus à l’édification de la pensée maurrassienne, une confirmation de sa bienfaisance. Dans les faits, les Juifs d'AF n'ont le choix qu'entre la mort sacrificielle ou l'aliénation »[42].

D'après Catherine Nicault, « la plupart des israélites » nourrissent des espoirs mesurés à la suite des années d'Union sacrée et estiment avoir acquis « un titre de propriété [français] définitif » pour eux et leur descendance. Ils apprécient donc que « l'antisémitisme de l'AF, dans l'ensemble, a[it] déplacé sa cible à l'extérieur des frontières. » Toutefois, « les responsables communautaires restent sur la réserve » et relèvent plusieurs manifestations de l'antisémitisme maurrassien durant les années 1920[43]. Catherine Nicault conclut que les « Français israélites » ne partagent pas une analyse commune de l'antisémitisme : à l'exception du groupe minoritaire des « israélites « nationaux » […], les autres « familles » israélites, et particulièrement l'élite communautaire, n'ont pas cessé […] d'être conscientes du danger antisémite, se divisant toutefois, et profondément, sur la tactique à lui opposer ». Quant à l'opinion des juifs français sur l'antisémitisme de l'Action française en particulier, Nicault affirme que « hormis les antifascistes qui considèrent que les disciples de Maurras comptent au nombre des « pires ennemis des Juifs », les « Français israélites » ont tendance à ne pas les mettre tout à fait dans le même sac que les autres [antisémites français]. Il est apparu que la minorité juive « autochtone », profondément patriote, fait preuve d'une sensibilité, voire d'une porosité sans équivalent à l'égard des thématiques du nationalisme intégral et de l'AF. D'où des attitudes de compromis, une attirance, voire une imprégnation dans certaines de ses marges »[44].

L'historienne Carole Reynaud-Paligot note que le chef de l'Action française souhaite établir une distinction entre « l'antisémitisme allemand dont il expliquait la « tradition de brutalité » par les fondements biologiques de la notion de race, par l'idéologie de la race pure et un antisémitisme français à qui il déniait son caractère raciste en raison de son absence de fondements biologiques »[45].

Or l'historien Ralph Schor affirme que la différence entre « antisémitisme d'État » et « antisémitisme de peau » est essentiellement théorique : « dans la pratique, le maître à penser de l'Action française ne différait guère des autres antisémites »[46]. De même, Carole Reynaud-Paligot relève que les « représentations essentialistes » imprègnent la vision d'une « race française » dotée par Maurras de « fondements biologiques »[47]. L'historienne souligne également que « Laurent Joly a […] montré que Maurras et ses compagnons de l'Action française adhèrent pleinement à une conception naturalisante de la judéité et qu'ils soutiennent que l'hérédité raciale, en assurant la transmission des caractères intellectuels et moraux, rend le Juif inassimilable. Cette déclaration de Maurras au début de l'Occupation en témoigne : « J'ai vu ce que devient un milieu juif, d'abord patriote et même nationaliste, quand la passion de ses intérêts proprement juifs y jaillit tout à coup : alors, à coup presque sûr, tout change, tout se transforme, et les habitudes de cœur et d'esprit acquises en une ou deux générations se trouvent bousculées par le réveil des facteurs naturels beaucoup plus profonds, ceux qui viennent de l'être juif »[45]. »

Laurent Joly observe que « durant l'entre-deux-guerres, la prose maurrassienne a habitué les lecteurs de L'Action française à un antisémitisme d’autant plus légitimé qu'il se présentait sous des dehors rationnels, avec ses exceptions pour les « Juifs bien nés » et ses considérants politiques. Dans l'opinion d'extrême droite et dans de larges franges de la droite conservatrice, les articles de Maurras ont imposé comme une évidence la nécessité de « régler la question juive » d'un point de vue politique : soit dans le cadre plus étendu du problème des « métèques », soit par une dénaturalisation des Juifs français, soit, enfin,par un « statut » particulier définissant des limitations et interdictions professionnelles. Ces trois options, théorisées dans les pages de L'Action française durant près de trois décennies, sont celles qui, dès l'été 1940, retiendront l'attention du gouvernement de Vichy »[48].

L'Action française tient un discours violemment antisémite sous l'Occupation[k]. Lors de son procès en 1945, Maurras déclare ignorer les pratiques d'extermination dans les camps, et tient des paroles de compassion pour les victimes[D 5]. En 1952, « hanté par la crainte de nouveaux cataclysmes », Maurras désignera « les camps d'extermination allemands ou « moscovites » comme les lieux où risquent de périr les nations » et « en constate l'horreur à l'échelle de l'Histoire, mais sans en percevoir la spécificité génocidaire »[D 6].

Moyens d'action : presse, Ligue d'Action française et Camelots du roi

Fondation d'un journal quotidien

La Revue d'Action française est remplacée par Action française quotidienne, organe du nationalisme intégral, qui paraît pour la première fois le . Sa devise est une citation du duc d'Orléans : « Tout ce qui est national est nôtre ». Ce quotidien exista « jusqu'à l'été 1944, où il connut une fin abrupte, en même temps que le régime qu'il avait contribué à inspirer[A 5] ».

.

Beaucoup de donateurs sont de la noblesse ; en 1912, le prétendant orléaniste au trône donne mille francs par mois[A 6]. Mais cette presse — qui envoyait des milliers d'abonnements gratuits et qui devait payer les amendes aux tribunaux pour les articles diffamatoires qu'elle publiait — était fortement déficitaire et faisait régulièrement appel à des souscriptions pour lutter « contre l'or juif »[A 6]. Entre 1920 et 1926, « les pertes du journal s'élevèrent à près de cinq millions de francs ». Le milliardaire François Coty donna 2 millions de francs à l'Action française entre 1924 et 1928[A 7]. Entre 1930 et 1935, la perte moyenne dépassait le million de francs par an[A 8]. Finalement, « la seule période où le budget de l'Action française paraisse s'être trouvé en équilibre, c'est peu avant qu'il ait cessé de paraître, à Lyon, quand les ventes furent assurées et les autres activités en panne »[A 9], après avoir refusé, en 1941, les subventions du ministère de l'Information de Vichy dont bénéficiait la presse repliée dans la zone libre[A 10].

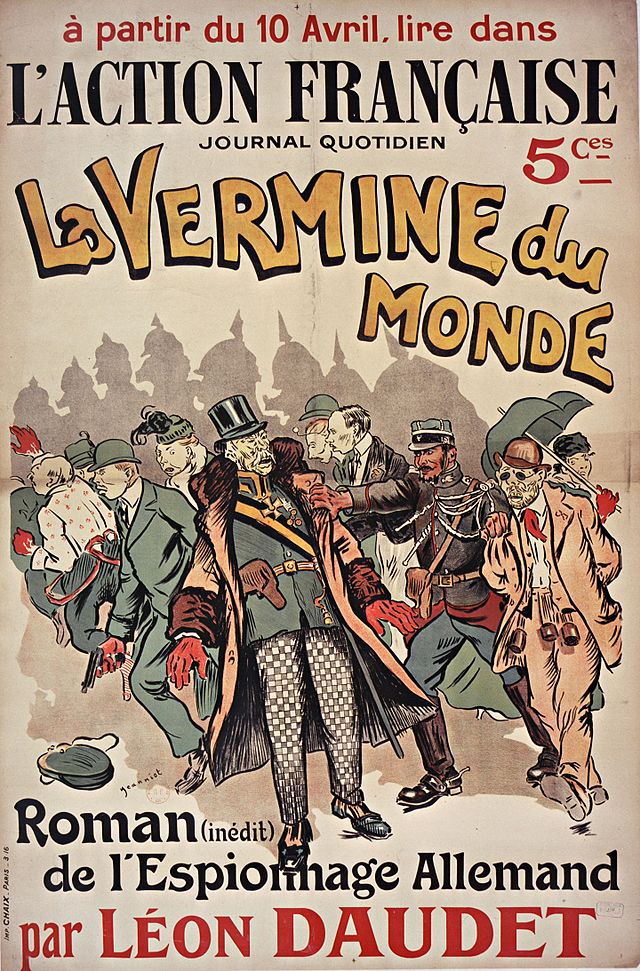

De nouvelles personnalités rejoignent les rangs du mouvement, telles le polémiste et romancier Léon Daudet, l'historien Jacques Bainville, le critique Jules Lemaître, l'écrivain Paul Bourget, l'économiste Georges Valois, etc.

On peut lire dans l'article initial :

« Nous apportons à la France la Monarchie. La Monarchie est la condition de la paix publique. La Monarchie est la condition de toute renaissance de la tradition et de l'unité dans notre pays. C'est pour l'amour de cette unité, de cet ordre, que commence aujourd'hui notre guerre quotidienne au principe de la division et du mal, au principe du trouble et du déchirement, au principe républicain.

À bas la République ! et, pour que vive la France, vive le roi[7] ! »

Suivaient les signatures d'Henri Vaugeois, Léon Daudet, Charles Maurras, Léon de Montesquiou, Lucien Moreau, Jacques Bainville, Louis Dimier, Bernard de Vesins, Robert de Boisfleury, Paul Robain, Frédéric Delebecque et Maurice Pujo.

L'Institut et les Camelots du roi

En février 1906, l'Action française fonde son Institut afin, dit-elle, « de redresser les intelligences qu'ont égarées la littérature et la philosophie du dix-neuvième siècle, la presse, le haut enseignement de l'Université républicaine ». L'Institut, qui se compose de huit chaires, est financé par le colonel Fernand de Parseval[A 11].

L'Action française possède alors un grand prestige[49]. L'historien français Jean Touchard, dans l'article de l’Encyclopædia Universalis qu'il consacre à l'Action française, attribue trois raisons à l'influence du mouvement royaliste sur l'opinion publique :

- d'abord, la pensée de Maurras « se présente comme un ensemble parfaitement cohérent » ;

- ensuite, une « doctrine d'opposition absolue » ;

- et enfin, « l'incontestable qualité littéraire de l'Action française, la liberté de ton dont témoigne la rubrique littéraire »[50].

La doctrine de l'Action française attire alors une partie des élites catholiques[6], mais aussi une partie de la jeunesse française de droite[F 1], en particulier dans le « Quartier latin » à Paris[51] comme en témoigne le contingent important de sympathies que fournit l'École nationale des chartes avant et après la Première Guerre mondiale[A 12], de même que l'Institut catholique, les facultés de droit de la capitale et plus modérément celles de médecine et de pharmacie, les Beaux-Arts et la « Khâgne » du lycée Louis-le-Grand sous l'impulsion de André Bellessort[52]. Toutefois, en dépit de la présence de plusieurs normaliens maurrassiens au début des années 1930, tels Robert Brasillach ou Thierry Maulnier[53], et bien qu'elle ait été un vivier pour les pages littéraires du journal[54], l'École normale supérieure de la rue d'Ulm reste pour sa part largement réfractaire aux idées nationalistes[F 2].

Fondée en 1908, la Fédération nationale des Camelots du roi naît de l'intervention de Maxime Real del Sarte qui protestait contre la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Initialement destinés à vendre le journal aux portes des églises, ils acquièrent la célébrité par leurs « coups de main » dans la rue. On les voit en effet souvent défiler avec « dans la main une bonne canne, dans la poche un bon livre » selon l'expression de Henri Lagrange. Le recours à la violence est effectivement récurrent[G 2],[55], pour empêcher l'expression d'idées différentes[réf. souhaitée]. Ils s'en prennent par ailleurs pour des « prétextes les plus futiles » à des professeurs juifs, comme le recteur Lyon-Caen ou le professeur Wahl[56]. Le doyen Alfred Croiset est également victime de campagnes de l'Action française[A 13].

En juin 1908, la jeunesse de l'Action française manifeste bruyamment contre le transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon de Paris. Les affiches du mouvement proclament alors : « La République est le gouvernement de ces étrangers plus ou moins naturalisés ou métèques, qui ces jours-ci souilleront du cadavre de leur Zola le Panthéon désaffecté ; ils accaparent le sol de la France, ils disputent aux travailleurs de sang français leur juste salaire, ils font voter des lois qui ruinent l'industrie […] »[l].

En , l'affaire Thalamas refait surface : les Camelots veulent empêcher Amédée Thalamas d'assurer un cours libre à la Sorbonne sur « la pédagogie pratique de l'enseignement de l'histoire », perturbent ses cours et agressent le professeur. Thalamas avait déjà été la cible de l'Action française en novembre 1904, alors qu'il était professeur d'histoire au lycée Condorcet, pour avoir selon le mouvement « insulté Jeanne d'Arc » en offrant à ses élèves une vision positiviste de sa vie. Le jeune camelot Georges Bernanos est notamment arrêté pour avoir agressé Thalamas[F 3].

En , la Comédie-Française affiche une pièce d'Henri Bernstein. Très applaudi sur les théâtres du boulevard, il jouit d'une grande renommée. Son entrée à la Comédie-Française suscite l'opposition de l'Action française. Du au , ses militants troublent les représentations et conspuent le dramaturge, qualifié par eux de « juif déserteur ». Suivent des manifestations nationalistes dont la plupart sont scandées par des « À bas les Juifs ! »[F 4]

Les Camelots du roi sont aussi présents chez quelques étudiants et lycéens. Ainsi, l'Action française met à leur disposition une salle de réunions, une salle de lecture avec des journaux, des revues et une bibliothèque et crée pour les étudiants une bourse aux livres. Au début des années 1920, l'AF leur propose même un cercle de tennis et ouvre une salle d'armes à leur intention[F 5].

Associations proches et sociabilités

Les anciens combattants d'Action française sont rassemblés dans l'Association Marius Plateau, déclarée légalement en [57]. Son premier président a été Joseph Darnand. Elle est ensuite présidée par Georges Gaudy.

Des adhérents de la ligue ont fondé à partir de 1926 le Cercle Fustel de Coulanges, pour les universitaires, professeurs du secondaire et instituteurs. Des banquets corporatifs accueillent par ailleurs des membres ou proches de la ligue dans l'entre deux guerres, notamment les médecins à partir de 1927[58], autour du docteur Paul Guérin jusqu'à ce qu'il quitte l'AF en 1930[m],[I 1],[59],[n],[o], puis autour de Charles Fiessinger, ami et médecin de Maurras, de 1931 à 1935 puis en 1939[60]. L'un des médecins les plus fidèles, dès 1927, a été le docteur Théophile Alajouanine. L'AF a aussi rassemblé des médecins sympathisants en province, entre 1933 et 1936[61]. Certains banquets ont été interdits par des préfets après la dissolution de la ligue en 1936, comme à Lille ou à Lyon[62]. Cette tradition des banquets médicaux a été revivifiée en 1963[63].

Un rayonnement politique important

De 1900 à 1926, l'influence de l'Action française est considérable et ne peut se jauger au seul tirage de son journal et encore moins aux effectifs des Camelots du roi[C 5]. En effet, l'Action française se développe par delà les frontières françaises. Ainsi, peut-on voir une influence voire sa présence en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Roumanie mais aussi en Amérique du Sud et au Canada français.

En France

À ses débuts, l'influence de l'Action française se situe dans les salons provinciaux et repose sur certaines notabilités. Héritière des idées sociales de l’Église, elle tente de se rapprocher du prolétariat, ce qui donne naissance en 1911 au Cercle Proudhon. C'est dans ces années que l'AF obtient sa notoriété.

Si liée que soit la doctrine royaliste, elle n'est pas indivisible en ce sens que sans y adhérer on peut s'en inspirer partiellement. L'Action française possède ainsi des zones d'influence, un rayonnement bien plus étendu que le cercle de ses militants.

Si les lendemains du premier conflit mondial marquent l'acmé de l'influence de l'Action française en France, il apparaît que vis-à-vis de l'étranger, le premier conflit mondial coïncide avec une croissance de son expansion[J 1].

De ce fait, dans les années 1930, les étudiants français sont largement sensibles aux thèses nationalistes et patriotiques de l'Action française[64]. « L'enseignement de Maurras séduit de larges fractions de la jeunesse »[C 5].

Plus largement, à cette époque, selon Eugen Weber, bien des Français « sont maurrassiens sans le savoir »[65]. « Le général de Gaulle lui-même a été marqué par l'influence de Maurras qui d'ailleurs est resté germanophobe jusqu'à la fin. »[66]

Comme le relève René Rémond, l'Action française est importante aux yeux de l'Histoire : « [Elle a] rajeuni un royalisme déclinant, renouvelé sa doctrine, doté d'un système de pensée la passion nationaliste et tenté une synthèse originale de leurs apports même contraire »[C 5].

La philosophie réactionnaire apportée par l'Action française imprègne donc une partie de l'opinion française[C 5] facilitant le recrutement. Ainsi, de nouvelles générations arrivent : Robert Brasillach, Thierry Maulnier ou encore Lucien Rebatet. Mais plus tard, elle est frappée par de multiples dissidences. Georges Valois trouve la position de l'AF trop archaïque. Plus tenté par le fascisme que par le monarchisme maurrassien, il veut un chef qui combatte les financiers et les hommes politiques. Il se sépare donc de l’Action française pour fonder le Faisceau, premier parti fasciste français, entraînant environ deux mille adhérents avec lui. À la suite, Louis Dimier se brouille avec Charles Maurras et décide alors de quitter la vie politique. Des éléments monarchistes comme le Dr Martin ou Eugène Deloncle, lassés du conservatisme de la ligue et souhaitant une action directe, s'éloignent du mouvement maurrassien pour fonder la Cagoule, dont l'action est dénoncée par les dirigeants de l'Action française.

En 1934, l'Action française rassemblait 60 000 adhérents, dont 7 000 dans la région parisienne[67]. La plupart des adhérents sont des citadins, concentrés sur Paris et sa banlieue, le Nord-Pas-de-Calais et la Provence[68].

À l'étranger

Avant la Première Guerre mondiale, l'AF n'est pas très développée à l'étranger.

- En Suisse romande, La réputation de l'Action française à l'étranger commence dans les années 1908-1909. Le journal quotidien vient alors d'être lancé et il y est fortement lu et commenté, principalement via les actions des Camelots du roi qui impressionne une partie de la jeunesse intellectuelle, comme les frères Cingria[J 2]. La jeunesse étudiante romande commence dès lors à être influencée, telle La Salévia, association genevoise d'étudiants catholiques[69]. Il faut aussi noter la création, en 1910 à Lausanne et en 1911 à Genève, d'un groupe franco-suisse d'AF[J 3]. Quant à la Belgique, l'Action française y est présente à Gand et à Bruxelles sans toutefois y être adaptée voire en étant « caractérisée par une complète marginalité » jusqu'en 1914, selon le mot de l'historien Eric Defoort. Il faut aussi ajouter un groupe romain en 1912[J 3] et un groupe londonien dès 1914[J 1], auxquels s'ajoutent des mentions de Charles Maurras en Espagne et au Canada français, qui commence à y être connu. Ainsi, à la veille du premier conflit mondial, l'Action française « reste hors de France un phénomène marginal »[J 1].

- En Belgique, au cours des années 1930, les idées de Charles Maurras connaissent un vif succès au sein de la jeunesse catholique de droite et serra l'une des inspiratrices du mouvement rexiste.

- En Grande-Bretagne, Charles Maurras fut suivi et admiré par des écrivains et philosophes et a plusieurs correspondants britanniques, universitaires ou directeurs de revue ; en 1917, il a été sollicité par Huntley Carter du New Age et de The Egoist[D 7],[70]. Plusieurs de ses poèmes furent traduits et publiés en Grande-Bretagne où Maurras a de nombreux lecteurs parmi les High Church de l'anglicanisme et les milieux conservateurs[71]. On compte parmi ses lecteurs T. S. Eliot ou T. E. Hulme. Eliot trouva les raisons de son antifascisme chez Maurras : son antilibéralisme est traditionaliste, au bénéfice d’une certaine idée de la monarchie et de la hiérarchie. Music within me, qui reprend en traduction les pièces principales de La Musique intérieure paraîtra en 1946, sous la houlette du comte G.W.V. Potcoki de Montalk, directeur et fondateur de la The Right Review[72],[73]. La condamnation de 1926 eut ainsi des effets jusqu'en Grande-Bretagne où elle détourna du catholicisme des partisans de la High Church, déçus par le juridisme romain : la conversion de T. S. Eliot à l’anglicanisme, l’éloignement du catholicisme de personnalités comme Ambrose Bebb sont liés à cet événement[D 8]. Eliot inséra une citation en français de L’Avenir de l’intelligence dans son poème « Coriolan » qu’il tenait pour un maître livre pour sa satire des honneurs officiels[D 9].

- Au Canada, la pensée maurrassienne a été adoptée par des groupes d'intellectuels sensibles à cette référence prestigieuse pour intervenir dans des débats culturels, identitaires et politiques : L'AF est un périodique puis le nom d'une ligue (1921-1927), soutenus par un groupe de défenseurs de la langue française et dirigé pendant dix ans par le prêtre Lionel Groulx qui est le théoricien : défense de la langue française, de la famille, de la ruralité. La ligue défend l'idée d'un État pour les Canadiens français, protecteur contre les menaces de la modernité urbaine. Certains eurent des contacts personnels avec des dirigeants de l'Action française et retinrent de la pensée de Maurras l'hostilité à la démocratie et au parlementarisme, la distinction entre pays légal et réel et les conceptions esthétiques (génie latin, classicisme français). Le mouvement changera de nom et deviendra l'Action canadienne française puis l'Action nationale[74].

- Au Mexique, Jesús Guiza y Acevedo, surnommé « le petit Maurras », et l'historien Carlos Pereyra (es).

- En Espagne, il existe un mouvement proche de l'Action française Cultura Española, qui dispose de sa revue Acción Española et joue un rôle important durant les années 1930[J 4].

- Au Pérou, le marquis de Montealegre de Aulestia a été influencé par Maurras. Ce grand penseur réactionnaire péruvien, admiratif de sa doctrine monarchique, le rencontre en 1913.

- En Argentine, le militaire argentin Juan Carlos Onganía, tout comme Alejandro Agustín Lanusse, avaient participé aux Cursillos de la Cristiandad, ainsi que les dominicains Antonio Imbert Barrera (es) et Elías Wessin y Wessin (es), opposants militaires à la restauration de la Constitution de 1963.

- Au Portugal, le dictateur António de Oliveira Salazar qui gouverna le pays de 1932 à 1968 admirait Maurras même s'il n'était pas monarchiste et il fit part de ses condoléances à sa mort en 1952[D 10].

Un mouvement alerte à l'aube de la Première Guerre mondiale

L’avant-guerre

Les années 1908-1914 sont des années de fort développement pour l'Action française. La jeunesse, les ligueurs, les Dames et les Jeunes Filles, le journal, réagissent sans trêve ni merci contre l’antimilitarisme, l’antipatriotisme et le désarmement, ce que l’Action française considérait comme « la décomposition et l’affaiblissement de l’esprit national qui ont suivi l’affaire Dreyfus. » Dans ces années l'idéologie de l'Action française se constitue comme un nationalisme antisémite, théorisant l'antisémitisme d'État et multipliant les insultes contre les Juifs dans son organe de presse[75].

Selon René Girault, les années 1910-1912 marquent le « réveil national » français face à la menace allemande, l'Action française y participant largement[76].

La Guerre dans la littérature d’Action française

Jacques Bainville dans ses articles qui ont formé ses livres Le Coup d’Agadir et La Guerre d’Orient, considérait qu'en cédant le Congo, la France aurait surexcité les appétits germaniques. À la même époque, L’Avant-Guerre de Léon Daudet expliquerait « avec preuves et documents irréfutables, que l'invasion commerciale et industrielle allemande couvre un vaste réseau d'espionnage. »[77] L'ouvrage est sous-tendu par un « antisémitisme délirant » et théorise un complot de l'« Anti-France » se situant dans la lignée de Drumont[75]. Selon l'auteur nationaliste Louis Marchand, écrivant dans les années 1920, il s'en serait suivi une offensive morale des Allemands tournée contre Daudet, Maurras et l'Action française[78].

La Grande Guerre

Quand la guerre éclate en 1914, l'Action française se plie à l'Union sacrée en apportant un « soutien ferme et indéfectible aux gouvernements en place »[79]. Dans ses Mémoires, à la date du , Raymond Poincaré écrit : « Depuis le début de la guerre, Léon Daudet et Charles Maurras ont oublié leur haine contre la République et les républicains, pour ne plus penser qu’à la France »[80].

Pendant la guerre, L'Action française dénonce des industriels qui traiteraient avec l'Allemagne. Il en résulte de nombreux procès en diffamation, dont un conduit à la confiscation du quotidien pendant une semaine. Des descentes de police dans les locaux du journal ont lieu de même que des perquisitions chez Charles Maurras, Marius Plateau ou encore Maxime Réal del Sarte[réf. nécessaire].

L'Action française revendique deux mille cinq cents adhérents morts au champ d'honneur[81].

L'entre-deux-guerres

La fin de la Première Guerre mondiale et l'immédiat après-guerre voient le rayonnement de l'Action française s'accroître dans le monde intellectuel. Cependant, le mouvement ne connaît pas de succès politiques importants, et il est considérablement affaibli par la condamnation papale de 1926[82]

Rayonnement intellectuel

C'est avec l'appui de l'Action française qu'en Georges Clemenceau est nommé à la tête du gouvernement en dépit de la réticence de Maurras pour ce jacobin anticlérical qui a refusé l'offre de paix séparée proposé par l'impératrice Zita ; néanmoins, Clemenceau cherche l'appui moral de l'Action française via l'entremise du député royaliste Jules Delahaye[D 11]. Le journal comptait 1 500 lecteurs en 1908, 22 000 en 1912, 30 000 en 1913, et tire à 156 000 exemplaires en 1918[D 12].

L'Action française atteint son apogée au lendemain de la Première Guerre mondiale et reçoit l'hommage public de Raymond Poincaré[83],[F 6]. Aux élections législatives de 1919, les listes d'Union nationale, soutenues par l'Action française, obtiennent 30 élus, dont Léon Daudet à Paris, ainsi que des royalistes légitimistes et des conservateurs[B 2], parmi lesquels Xavier de Magallon, Victor Rochereau, Xavier Vallat, etc[A 14]... Les députés proches de l'Action française se réunissent à d'autres députés catholiques-sociaux dans le groupe parlementaire des Indépendants de droite, où ils tentent d'infléchir la politique sociale française vers le corporatisme[84]. Le , Maurras est élu « Prince ces écrivains » par les membres de « La plume », succédant ainsi à Anatole France[D 13].

Autour de la ligue gravitent aussi un Comité des Dames et de nombreux sympathisants antiféministes comme Marthe Borély. L'influence intellectuelle de Maurras est à son zénith alors que Jacques Bainville et Henri Massis fondent la Revue universelle dans laquelle débutent Jean Cocteau, Pierre Drieu La Rochelle ou encore Henry de Montherlant[83].

Cette popularité de l'Action française au lendemain de la Grande Guerre se traduit par l'élection de Léon Daudet comme député de Paris à la Chambre bleu horizon ou par la publication par Henri Massis dans Le Figaro du d'un manifeste « Pour un parti de l'Intelligence » signé par cinquante-quatre personnalités dont Daniel Halévy, Francis Jammes, Jacques Maritain[D 14].

En 1924, l'Action française prône un « Bloc de droite »[B 3], mais la force du sentiment républicain empêchait de passer d'une alliance de fait à la Chambre à une coalition assumée en période électorale[A 15]. L'Action française se voit donc contrainte d'affronter isolée les élections de 1924, échec cuisant qui montre alors « l'inefficacité de l'Action française en matière électorale »[A 16] en dehors de circonstances exceptionnelles comme celles de 1919.

En mars 1925, l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France publie la Déclaration sur les lois dites de laïcité et les mesures à prendre pour les combattre. Ce document, qui condamne la laïcisation de la société française et enjoint aux catholiques de s'y opposer[85], est vu par certains contemporains comme un soutien implicite de la hiérarchie catholique française à l'Action française. Ainsi, le journal La Croix écrit « La déclaration est une victoire du bon sens, mais n'est-ce pas l'Action Française qui, depuis vingt-cinq ans, maintient contre tous les positions du bon sens ? » et L'Action française commente : « La haute portée doctrinale et politique de ce document, sans égal en importance dans l'histoire du catholicisme chez nous, depuis bien longtemps, n'échappera à aucun lecteur de l'Action Française. On y trouvera une justification éclatante de l'attitude que nous avons toujours maintenue envers tous les articles de la politique irréligieuse, dont les étapes sont marquées par les noms de Ferry, Waldeck, Combes, Aristide Briand et Herriot »[86].

Assassinats de royalistes et emprisonnement

Le , l'article quotidien de Charles Maurras est remplacé par deux lettres ouvertes. La première est adressée au préfet de police de Paris, Alfred Morin et la seconde au ministre de l'Intérieur, Abraham Schrameck[87]. Ces lettres ouvertes font suite à une série d'attentats qui ont lieu à l'encontre des royalistes.

L'assassinat de Marius Plateau en 1923, celui d'Ernest Berger en 1925 et d'autres attentats commis contre l'Action française contribuent aussi à créer un élan de solidarité autour de Charles Maurras et à renforcer son prestige[D 15].

Léon Daudet : prison, libération et exil

En juin 1927, l'affaire Philippe Daudet connaît un nouveau rebondissement. Léon Daudet est condamné à cinq mois de prison ferme et Joseph Delest, gérant du journal à deux mois, pour avoir diffamé le chauffeur du taxi qui transportait Philippe Daudet quand il s'est suicidé[88]. Les deux hommes tentent de se soustraire à la justice et se barricadent trois jours dans les locaux de l'Action française, rue de Rome. Le 13 juin, le préfet de police Jean Chiappe obtint la reddition des forcenés qui sont immédiatement incarcérés à la prison de la Santé. Douze jours plus tard, Charlotte Montard, téléphoniste d'Action française, échafaude un plan à partir d'un canular téléphonique, qui permet l'évasion des deux hommes et du communiste Pierre Semard par la grande porte de sortie. Léon Daudet et Joseph Delest sont rapidement exfiltrés en Belgique auprès du Comte de Paris, et obtiennent leur grâce en 1930[89][source insuffisante].

Condamnation par la Papauté

Le , L'Aquitaine, semaine religieuse du diocèse de Bordeaux, publie une lettre du cardinal Andrieu. Celle-ci dénonçait la question de Dieu traitée par les dirigeants de l'AF dans leurs livres et articles alors qu'ils s'y déclarent athées ou agnostiques[82].

Après la mise à l'Index de certaines œuvres ouvertement agnostiques de Maurras, Rome condamne l'Action française[90] le . L'ensemble des ouvrages de Maurras ainsi que le quotidien sont mis à l'Index par décret du Saint-Office. Le , les adhérents de l'Action française sont interdits de sacrements. Ceci porte un coup très dur au mouvement. En effet, en froid avec la République, beaucoup de catholiques avaient adhéré ou sympathisé avec les idées de l’Action française mais cette condamnation romaine entraîne le départ de pléthore d’entre eux, les détournant de l’engagement antirépublicain au bénéfice d’un engagement répondant à l’action catholique promue par Pie XI[82].

Le principal reproche fait par Rome au nationalisme intégral était de subordonner la religion à la politique et au nationalisme[82]. L'interdiction faite aux catholiques de lire L'Action française provoque une chute du tirage du journal qui perd la moitié de ses lecteurs entre 1925 et 1928[A 17].

Selon Jean-Marie Mayeur, « le fait que l'Action française perde ses liens avec le monde catholique facilite l'évolution de certains des siens vers le fascisme »[82].

Au niveau de l’épiscopat, entre 1926 et 1939, les partisans de Maurras se trouvent peu à peu remplacés par de jeunes prélats moins engagés politiquement. En 1936, la guerre d’Espagne ravive l’anticommunisme au sein de l’Église. De nombreux ecclésiastiques, par l’intermédiaire des carmélites de Lisieux, font campagne à Rome en faveur d’une réconciliation avec l’Action française. Celle-ci aboutit en , après la signature d'une lettre de soumission par le conseil de direction du journal, à la levée de l’interdit qui pèse sur L'Action Française par le nouveau pape Pie XII — sans toutefois que ce dernier lève la mise à l'Index des cinq ouvrages condamnés de Maurras[91] — mais cela ne permet cependant pas au journal et au mouvement de retrouver l'audience perdue[92].

Les années 1930, l'Action française au cœur des controverses

En , l'affaire George Scelle inscrit le mouvement une série d'affaires et de controverses. Cette première affaire rassemble autour de l'Action française de nombreuses organisations hostiles aux ministères radicaux-socialistes[93]. Dans un contexte de crise économique et de scandales politiques — notamment l'affaire Stavisky —, les ligueurs d'Action française sont au premier rang de la manifestation antiparlementaire du 6 février 1934[94],[95],[p] qui vise avant tout à protester contre la révocation par Édouard Daladier, nouveau président du Conseil, du préfet de police de Paris, Jean Chiappe[96], du fait de sa proximité avec l'extrême droite[97]. Cette révocation est aussi liée à la découverte par Daladier que Chiappe a freiné l'instruction de l'affaire Stavisky. La manifestation dégénère en combat de rue[98], notamment au pont de Solférino. Le colonel de La Rocque, à la tête de la plus importante des organisations présentes, les Croix-de-Feu, gagne l'esplanade des Invalides mais refuse le coup de force. L'objectif de l'Action française, prendre par la force le contrôle de la Chambre des députés et renverser la République, n'est finalement pas atteint. L'absence de coordination préalable entre les différentes ligues et leur rivalité font de cette journée un échec : s'ils échouent, la violence des affrontements fait une vingtaine de morts parmi les militants d'Action française[B 4], soit deux tiers des victimes[E 1]. Cet échec voit le départ de beaucoup de membres actifs comme Jacques Renouvin, convaincus finalement que la Ligue est impuissante et vouée à la sclérose doctrinale[E 1]. Le lendemain, le au matin, le journal L'Action française est saisi chez tous ses dépositaires à Paris et dans le département de la Seine, sur ordre du nouveau préfet de police. L'AF engage alors une instance contre le préfet devant la Justice, accordée par la suite par le Tribunal des conflits qui juge que la mesure incriminée constituait une voie de fait[99],[q]. Par la suite, l'Action française crée le groupement L'Ordre français avec deux autres ligues d'extrême droite : Solidarité française et les Jeunesses patriotes[A 18].

De janvier à , les grèves dans les facultés de médecine contre la présence d'étudiants étrangers sont marquées par une série de manifestations organisées par l'Action française ; les noms de professeurs à consonance étrangère ou juive sont conspués et les slogans proclament « Dehors les métèques »[F 7]. Le jeune François Mitterrand, alors étudiant à l'École libre des sciences politiques, participe notamment au cortège du .

Le meurt l'historien et journaliste Jacques Bainville, académicien et grande figure de l'Action française. Ses obsèques ont lieu quatre jours plus tard, le , et rassemblent près de 10 000 personnes, le maréchal Pétain et le maréchal Franchet d'Espérey, d'anciens ministres, des ambassadeurs, des académiciens, des sympathisants d'Action française, des Camelots du roi, mais aussi des opposants au mouvement. Alors que la foule attend le passage du cortège funèbre, la voiture de Léon Blum traverse le boulevard Saint-Germain et s'arrête en face. Un groupe d'anciens Camelots, exclus de l'Action française et mené par Jean Filiol (futur cofondateur de l'OSARN), suit le cortège indépendamment de toute délégation d'Action française[A 19],[r]. L'ayant reconnu, il profite de l'occasion pour l'attaquer violemment : « Blum — qui avait quand même 64 ans — est attaqué et roué de coups. Il est blessé à la tempe par un coup de barre de fer »[100]. Sauvé par l'intervention d'ouvriers qui travaillaient sur un chantier rue de l'Université, Blum, « bless[é] légèrement[A 20] », parvient à échapper au lynchage, le visage couvert de sang[101]. Interrogé par la police, il lui dira qu'il lui est impossible de reconnaître ses agresseurs[102]. Le conseil des ministres se réunit d'urgence et décrète par la voix d'Albert Sarraut la dissolution de la Ligue d'Action française, de la Fédération nationale des Camelots du roi et de la Fédération nationale des étudiants d'Action française avec effet immédiat, en application d'une loi contre les ligues votée un mois plus tôt. À la suite de la dissolution, des perquisitions sont menées dans les locaux de l'Action française, où l'on retrouve le chapeau de Blum[103], et au domicile de Maurice Pujo, Charles Maurras, Maxime Real del Sarte, Lucien Lacour, François de Lassus, Georges Calzant et Pierre Juhel[104]. Dans un sentiment de vengeance et de haine, le , le quotidien monarchiste profère de nouvelles menaces antisémites : « À bas les Juifs ! Ceux qu'on avait le tort d'admettre à égalité affichent une ridicule ambition de nous dominer. On les mettra au pas, et la petite peine n'ira pas sans plaisir »[A 21], menaces qui s'amplifieront lors de la victoire du Front populaire en mai, Maurras dénonçant un « cabinet juif ». L'Action française, quant à elle, y voit l'œuvre d'un complot juif[105] et « la riposte du youpin »[A 21].

Le , Maurras publie dans L'Action française un violent article antisémite contre Léon Blum, qu'il traite de « détritus humain », ajoutant : « C'est un homme à fusiller, mais dans le dos[106] ».

Le , Maurras est condamné à huit mois de prison ferme et effectue sa peine à la prison de la Santé. Il reçoit de très nombreuses marques de soutien, dont celui du pape Pie XI et de mère Agnès, sœur aînée de sainte Thérèse de Lisieux et supérieure du Carmel[D 16] ; de cent députés et sénateurs alsaciens, qui signent une protestation[D 17]. Le , entre quarante et soixante mille personnes viennent rendre hommage à Maurras à l’occasion de sa libération au Vélodrome d’Hiver en présence de la maréchale Joffre[D 18].

En juillet, L'Action française accuse à tort Roger Salengro d'avoir déserté pendant la Première Guerre mondiale et joue un rôle majeur dans la violente campagne de diffamation menée, avec le quotidien d'extrême droite Gringoire, contre le ministre de l'Intérieur du Front populaire. Découragé, saisi par « le dégoût d'avoir à lutter contre une calomnie insupportable »[A 22], Salengro se suicide le [107].

Politique extérieure : Les paradoxes de l’antigermanisme, entre appel au réarmement et pacifisme de droite

Antigermanisme

L'Action française continue après la Grande Guerre à développer un antigermanisme affirmé dès ses origines : pour elle, « quel que fût son régime […] l'Allemagne était l'ennemie de la France »[A 23]. Ainsi, considérant que c'était l'unification de l'Allemagne réalisée par Bismarck qui avait créé au sein du peuple allemand un nationalisme si agressif qu'il avait fini par menacer l'existence même de la France, elle réclame que le traité de Versailles s'inspire des traités de Westphalie et répartisse le peuple allemand entre plusieurs États, plusieurs Allemagnes, ce que Maurras nommait « la paix Bainville ». Cependant, l'Action française eut beau réclamer l'annexion du Landau, de la Sarre et l'établissement d'un protectorat français sur la Rhénanie[E 2], le traité de Versailles ne répond pas à ses attentes sur ce point, se contentant de prévoir l'occupation de la rive gauche du Rhin (Rhénanie) par les Alliés pour quinze ans.

Jacques Bainville est le premier relais de cette volonté perpétuelle de l'Action française de dénoncer un germanisme qui, selon lui, « existe en dehors de l'histoire, au-delà des frontières ou des coutumes, une idée, une idéologie qui peut revendiquer Riga aussi bien que Strasbourg, la Bohême non moins aisément que l'Autriche : ce nationalisme idéaliste tend aux ambitions infinies »[A 24]. Dans ce cadre, il réclame les garanties les plus concrètes pour contraindre l'Allemagne à respecter les traités qui avaient clos la Grande Guerre, quitte, en échange, « à se concilier les Allemands aux dépens des nouvelles nationalités nées sur ses frontières orientales »[A 25].

La signature par l'Allemagne et l'URSS en 1922 du traité de Rapallo renforce « Bainville dans la conviction que le bolchevisme et le pangermanisme [prétendaient] à l'hégémonie européenne »[E 2]. Dans la même logique anti-germanique l'AF était hostile à la politique de rapprochement franco-allemand engagée par Briand, politique jugée laxiste par les royalistes car trop passive, « un pacifisme sentimental et purement verbal »[I 2].

Confrontée aux difficultés de l'Allemagne à payer ses réparations de guerre, défaut qui déstabilisait les finances françaises, la France décide de faire pression en s'engageant, le , dans l'occupation de la Ruhr, centre métallurgique de l’Allemagne sur la rive droite du Rhin. L’Action française soutient l'expédition. Elle s'oppose également au plan Young, sans succès[réf. nécessaire].

Un an plus tard, en , l'AF s'inquiéta d'un projet d'union douanière entre l’Allemagne et l’Autriche, qu'elle voyait comme la confirmation de l'erreur qu'aurait constitué l’abandon du plan Dawes et l’évacuation de la Ruhr par les troupes françaises : il semblait préfigurer l'union de l'Allemagne et de l'Autriche, interdite par les Alliés lors du traité d’armistice de 1919[I 2].

Rapports avec le fascisme italien

Pour François Huguenin, la position de Maurras face au fascisme dépend de trois préoccupations : la politique extérieure, l'idéologie, la réussite révolutionnaire[108].

Les maurrassiens sont impressionnés par la capacité du fascisme à mettre fin au désordre démocratique libéral[108]. Léon Daudet affirme, évoquant le fascisme italien, que « l'Action française, elle aussi, s'emparerait du pouvoir par la force, et que l'épuration faite par les fascistes ne serait rien à côté de ce dont la France serait témoin alors[A 26] ».

Sur le plan idéologique, la dictature fasciste italienne est initialement perçue positivement par l'Action française car elle ménage la royauté, réconcilie la papauté et l'État italien et possède une dimension hiérarchique, antiparlementaire et anti-socialiste[A 26]. Cependant Maurras met en garde contre une trop grande admiration de Mussolini et sa position évolue avec l'évolution du fascisme : comme Massis, Maurras s’inquiète des lois scolaires du fascisme[109]. Quand en 1932, Mussolini déclare qu'« en dehors de l'État, rien de ce qui est humain ou spirituel n'a une valeur quelconque », Maurras dénonce une conception aux antipodes de sa pensée : rappelant le double impératif de « fortifier l'État » et d'« assurer la liberté des groupes sociaux intermédiaires », il réaffirme combien les partisans du nationalisme intégral ne sont pas étatistes[110][source insuffisante].

Sur le plan de la politique extérieure, Maurras prône face au péril allemand une union latine englobant la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal[111]. Selon Huguenin, en 1935, Maurras s'oppose aux sanctions contre le régime fasciste pour empêcher de pousser Mussolini à s'allier avec Hitler[111]. Maurras essaie de détourner Mussolini de l'alliance avec Hitler et il dénonce le choix de la complaisance pour l'alliance avec l'Allemagne : la « supériorité générique » qu’invoque l’hitlérisme se formule « par rapport à ce que l’on appelle les races latines et (comme il n’y a pas de race latine) sur ce qu’il faut appeler l’esprit latin. Mussolini doit savoir cela aussi bien que nous, il l’oublie, il veut l’oublier. Mais l’oubli se paie cher L’erreur. »[D 19].

L'Action française combine alors ultrapacifisme et volonté de créer une coalition franco-italienne ou « Union latine » qui serait dirigée contre l'Allemagne[112]. Ainsi l'Action française approuve-t-elle en janvier les accords signés à Rome entre Pierre Laval et Benito Mussolini et soutient Mussolini durant la guerre d'Éthiopie[A 27]. Dans cette perspective, l'engagement antifasciste du nouveau président du Conseil Léon Blum dans l'affaire d'Éthiopie amène Maurras, en , à dénoncer dans ses articles le « complot judéo-communiste » dirigé par Blum et à appeler au meurtre de ce dernier[113].

Selon Huguenin, le souci de ménager l'Italie pour éviter qu'elle ne s'engage militairement avec l'Allemagne, et l'admiration de la réussite d'un coup de force tranchant avec l'impuissance des nationalistes français expliquent la faible insistance à souligner les divergences importantes avec le fascisme italien[114]. On passait ainsi plus ou moins sous silence les importantes divergences entre les deux mouvements : s'ils avaient tous deux les mêmes ennemis, s'ils étaient issus de la même réaction antidémocratique, ils se séparaient sur la question de la place de l'État : « alors que l'Action française mettait l'accent sur les dangers de la centralisation et du pouvoir de l'État, Mussolini visait à s'emparer de l'État pour utiliser le pouvoir jusqu'à ses dernières limites ; il existait une différence radicale entre l'anti-étatisme maurrassien et la statolatrie fasciste »[A 26].

Plusieurs maurrassiens ont affirmé que la pensée de Maurras les avait prémunis de l'attraction du fascisme ; dans les années 1990, Raoul Girardet indique : « Même ébréchée, la doctrine maurrassienne constituait à cet égard une barrière solide : la conception totalitaire de l'État et de la société lui était complètement étrangère »[115].

Les autres régimes autoritaires méditerranéens étaient également appréciés de l'Action Française du fait qu'ils étaient contre-révolutionnaires. Elle soutenait le régime de Salazar, le dictateur du Portugal sous l'égide du maréchal Carmona. Également contre-révolutionnaire, le général Francisco Franco était admiré par Maurras qui affirma : « il y a peu d'esprits plus ordonnés, de volontés plus conservatrices, plus humaines et attentives à la peine du peuple »[7]. L'Action française soutint son putsch contre la République espagnole en organisant et en participant à la Bandera Jeanne d'Arc.

L'Action française et le nazisme

Pendant une vingtaine d'années, l'Action française dénonce le national-socialisme à la fois comme menace géopolitique pour la sécurité de la France et comme idéologie spécifique[D 20].

En 1930, L'Action française dénonce l’abandon de Mayence par l’armée française et titre « Le crime contre la Patrie » là où Léon Blum écrit « la paix est faite[116] ». La même année, L’Action française publie une série d'articles sur le parti national-socialiste allemand, présenté comme « un des plus grands dangers pour la France »[117]. L'obsession de la menace hitlérienne se traduit par l'ouverture de L'Action française à des officiers d’état-major signant parfois sous pseudonyme : comme chroniqueurs militaires, ils suivront l’évolution du budget militaire allemand avec une inquiétude croissante jusqu’au désastre[D 21]. En 1932, le général Weygand, proche de l'Action française, dénonce dans ses rapports secrets la politique de désarmement menée par la gauche : « L’armée française est descendue au plus bas niveau que permette la sécurité de la France[118] » mais son légalisme l'empêche d'exprimer publiquement sa proximité avec Maurras[D 22].

En 1934, après la nuit des Longs Couteaux, L'Action française dénonce l’« abattoir hitlérien », félicite la presse britannique énergique dans sa condamnation et annonce le pacte germano-soviétique : « Je le répète : il n’y a pas de plus grand danger que l’hitlérisme et le soviétisme. À égalité ! Et ces égaux-là sont faits pour s’entendre. La carte le confirme. L’avenir le vérifiera »[119]. Pour Maurras, il n’y a pas de ménagement possible avec Hitler : l’invasion progressive du centre et de l’est européen entraînera celui de la Belgique et donc la soumission de la France à un géant écrasant le continent de sa puissance. Maurras, Bainville et Daudet rivalisent de démonstrations et d’accents polémiques pour que la France s'arme suffisamment pour se défendre et éventuellement attaquer préventivement[D 23]. La menace allemande constitue le fil rouge de ses préoccupations : dans ses écrits, les débats intérieurs lui sont subordonnés : la politique étrangère qu’il défend consiste à ménager les puissances secondaires d’Europe, celles que menacent l’URSS et le Reich allemand : Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie. Il exalte l’union des pays latins France, Italie, Espagne, Roumanie avec la Grande-Bretagne, la Hongrie, la Pologne[D 19],[D 24].

En 1936, Maurras écrit la préface de l'ouvrage contre le nazisme de la comtesse Joachim de Dreux-Brézé qui sera sa maîtresse[D 25] ; il y déplore l'assassinat de Dollfuss par les nationaux-socialistes[120].

En 1938, il défend les accords de Munich, non qu’il soit devenu favorable à un rapprochement avec l’Allemagne nazie, mais car il estime que la France n’est pas prête militairement et court à la défaite ; il accepte les accords comme une défaite sanctionnant les erreurs de la politique étrangère de la République, tout en appelant au réarmement[121]. Il s'agit d'éviter de déclencher prématurément une guerre pour des raisons de doctrine et de préparer la France à l'affronter avec de vraies chances de succès : cette position se veut le contraire d'une position germanophile, il s'agit d'appliquer le si vis pacem, para bellum[121], de ne pas lâcher la Pologne mais de sauver d'abord la France pour sauver l'avenir polonais[122].

En liaison avec des intellectuels britanniques, L'Action française prône l’alliance avec l’Angleterre [123],[D 7],[s]. Après la défaite, sa germanophobie n’est plus un obstacle à son anglophobie et « prisonnier de ses haines », il soutient indirectement à partir de 1940 le parti de l'occupant[124].

Critique idéologique

La condamnation du national-socialisme se fonde sur une série d'arguments se situant à différents niveaux d'analyse. Maurras écrit à propos du nazisme : « l’entreprise raciste est certainement une folie pure et sans issue »[125]. Maurras et l'Action française mettent en garde contre le messianisme du nationalisme allemand dont le national-socialisme est l'expression et accomplira jusqu'à la folie la logique dominatrice[126].

Sa critique du national-socialisme est aussi une critique du totalitarisme. C’est la nation que l'Action française défend et pas l’idolâtrie de son État : « un nationalisme n’est pas un nationalisme exagéré ni mal compris quand il exclut naturellement l’étatisme »[D 26]. En avril 1936, Maurras dénonce le péril national-socialiste et le déclare même pire pour la France que le péril communiste : « Hitler est encore notre ennemi numéro 1. Moscou est bien moins dangereux »[121]. Maurras réclame une traduction non expurgée de Mein Kampf, dont certains passages laissant prévoir les ambitions hitlériennes avaient été censurés dans la version française[126].

L'accusation d'ambivalence vis-à-vis de la politique nazie

Le péril que faisait peser l'Allemagne nazie sur l'avenir de la France préoccupait l'AF. Mais elle n'avait que peu d'intérêt pour les implications de la doctrine national-socialiste à l'intérieur des frontières allemandes et tournait en dérision l'indignation facile contre l'antisémitisme d'Hitler[A 28]. Rien ne justifiait que l'on se préoccupât d'« aider les communistes souffrant sous la tyrannie de Goering » ou de condamner des autodafés qui s'appliquaient à des ouvrages « dans la lignée de Marx ou d'André Gide »[A 29]. Comme le souligne Eugen Weber, « l'égoïsme sacré avait plus de poids que la réalité des camps de concentration »[A 29]. L'Action française se signala ainsi par une indifférence aux catégories de population persécutées par le régime nazi bien que cette indifférence soit largement partagée : si, après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en , L'Action française, sous la signature de Georges Gaudy, publia un article sur « la vie affreuse des prisonniers dans les camps de concentration », elle considérait qu'il s'agissait strictement d'une affaire allemande[A 30]. Les victimes du nazisme réfugiées en France dès le mois de juin étaient alors décrites comme une « invasion judéo-maçonnique » dans le journal[127].

Cependant, ce discours était répandu dans de nombreux journaux y compris d'orientation très différente : le journal pacifiste de gauche Redressement par la plume de Ludovic Soretti publiait : « On ne va tout de même pas faire la guerre pour 100 000 Juifs polonais »[128]. et quand Léon Blum, qualifié à cette occasion par Léon Daudet d'« Hébreu sanguinaire »[129], proposa en un boycott économique et moral de l'Allemagne à la suite des premières persécutions nazies, l'Action française condamna sa proposition, tout en refusant de sauver des « communistes » et des « Juifs » et négligeant le fait que c'était « précisément ce [qu'elle] avait réclamé pendant si longtemps », le réarmement en moins[A 30].

Mais l'antisémitisme et la xénophobie de l'Action française ne signifient pas son adhésion à la doctrine nazie. D'ailleurs, le mouvement royaliste distinguait l'antisémitisme hitlérien de son « antisémitisme d'État » qui visait à la discriminer les juifs sans viser leur élimination physique[D 27],[t] et approuva en 1937 la publication de l'encyclique Mit brennender Sorge par le pape Pie XI, qui condamnait différents points de l'idéologie nazie[D 28]. De fait, comme l'écrit Eugen Weber, « l'Action française n'avait aucune sympathie particulière pour la théorie nazie, encore moins pour les hommes qui l'appliquaient »[A 28]. Cependant, les réticences de l'Action française face aux théories nazies ne reposaient pas sur une quelconque compassion pour les victimes du régime hitlérien[u],[A 31]. C'est avant tout par la primauté que le nazisme accordait à la race et à l'État qu'il était incompatible avec le corpus théorique de l'Action française, hostile à l'étatisme et mal à l'aise à l'idée d'une nation fondée sur une identité raciale biologique commune[A 28].