Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Histoire du Tibet

Aspect historique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

L'histoire du Tibet, zone géographique des confins et des cimes enneigées, charnière stratégique entre le monde chinois et le monde indien, est une histoire mouvementée, entrecoupée de longues périodes d'isolement.

Remove ads

Préambule

L'histoire du Tibet est intimement liée à celle de ses voisins, Chine, Inde, Mongolie, Népal. La présentation et l'interprétation de son histoire peut varier radicalement selon les historiens[1], allant d'une présentation d'un Tibet indépendant durant la plus grande partie de son histoire[2],[3],[4] à une perspective intégrant l'histoire du Tibet à celle de la Chine. Cet article présente de ce fait le point de vue du gouvernement de la RPC et celui du gouvernement tibétain en exil.

La Préhistoire du Tibet reste très mal connue[5].

Remove ads

Paléolithique moyen : Homme de Denisova

Des scientifiques ont découvert des empreintes de mains et de pieds réalisées entre - 226.000 et - 169.000 ans et créées près du village de Quesang, à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Lhassa[6].

L’Homme de Denisova vivait au Tibet il y a 160 000 ans[7]. Une demi-mandibule de ce groupe humain a été découverte dans la grotte de Baishiya, dans la Préfecture autonome tibétaine de Gannan dans le Gansu. Des outils en pierre et des os d’animaux avec des marques de découpes y furent aussi trouvés. Les Tibétains contemporains ont en commun avec l’Homme de Denisova une version particulière du gène EPAS1, caractérisé par une grande concentration d’oxygène dans le sang quand celui-ci se raréfie dans l’air[8]. Cet haplotype s'est introgressé chez les humains modernes à partir des Denisoviens. Il est détecté chez 11 des 17 individus du site de Zongri (âgés de 4 800 à 3 900 ans), chacun ayant une copie de l'haplotype adaptatif, montrant que l'haplotype était présent à une fréquence assez élevée au début de l'occupation humaine du plateau du nord-est[9].

Remove ads

Paléolithique supérieur et les origines mythiques

Résumé

Contexte

Les premiers humains modernes sont apparus sur le plateau central il y a au moins 40 000 à 30 000 ans. Cependant, l'établissement permanent des humains modernes sur le plateau et la relation des Tibétains d'aujourd'hui avec les premiers occupants du plateau font l'objet de nombreux débats[9].

Des découvertes sporadiques ont longtemps laissé penser que le territoire fut très tôt sillonné par des chasseurs nomades parvenus entre 14 000 et 8 000 av. J.-C. Les premiers sites néolithiques ont été découverts dans les années 1950 à Yunsing, Hongkung, Jumu et Gyarama (Nyingchi), Bai-bung et Marniyong (Mêdog), Qukong au nord-est de Lhassa et Karub (Karo) dans le Qamdo (1978). Seuls les deux derniers ont fait l’objet d’une exploration archéologique systématique. Les artéfacts de Karub remonteraient de 3000 à 2000 av. J.-C.[10]. La découverte d'empreintes de mains humaines à Chusang (nord-ouest de Lhassa, à plus de 4 kilomètres au-dessus du niveau marin) fait remonter à un temps bien plus ancien que ce que pensaient les archéologues (au moins 7 000 ans) la première présence humaine sur les hauts-plateaux du Tibet où l'air est raréfié (deux fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer)[11].

Les modèles génétiques soutiennent que les premiers humains du plateau tibétain datant d'il y a 5100 à 2500 ans sont étroitement liés aux anciens Asiatiques du Nord-Est[9]. En effet, les anciennes populations de l'arc himalayen et toutes les populations actuelles des plateaux tibétains sont étroitement liées aux anciennes populations d'ascendance du nord de l'Asie de l'Est trouvées dans les régions de la vallée du fleuve Jaune et de l'Amour, et toutes montrent une petite quantité d'ascendance profondément divergente qui n'a pas encore été échantillonné directement[9]. Alors que la plupart des populations tibétaines actuelles vivant sur le plateau partagent aujourd'hui une relation génétique étroite, et des études comparant des individus du Népal âgés de 3400 à 1200 ans aux Tibétains actuels révèlent une grande continuité génétique, la structure de la population sur le plateau tibétain révèle trois ancêtres locaux avant 2500 AP[9].

La culture de l'orge commune a permis 3 600 av. J.-C. aux populations de résider de manière permanente à des altitudes supérieures à 3 000 m[12]. Il semble que l'arrivée du Néolithique sur le plateau tibétain ait été accompagnée de l'arrivée d'une nouvelle population qui s'est mélangée génétiquement avec la population locale. Ainsi, les chercheurs observent un flux de gènes dans les régions de basse altitude du nord-est du plateau tibétain à partir de 4700 AP. Mais si la migration de populations non locales a fortement affecté les populations qui vivaient dans le bassin de Gonghe, ces impacts externes n'ont pas atteint la région voisine à plus haute altitude du plateau tibétain dans la préfecture de Yushu vers 2800 av. J.-C.[9]. Par ailleurs, une composante ancestrale a dû se diffuser dans le sud du plateau tibétain avant 3400 ans AP en provenance de l'est et en remontant le Brahmapoutre vers l'ouest. La large étendue de l'ascendance du plateau sud est probablement liée à la migration humaine préhistorique en amont de la rivière, peut-être facilitée par des conditions environnementales favorables pour les humains le long de cette vallée fluviale[9].

Depuis les années 1990, le territoire de Zhang Zhung a révélé plus de 500 sites de l’âge du fer dont l’exploration progresse lentement. Une parenté a été proposée entre les ancêtres des Tibétains et ceux des Qiangs.

Bien que le Tibet soit mentionné dès le IIe siècle dans la géographie de Ptolémée sous le nom de βαται, transcription grecque de Bod, son nom indigène tibétain, et que l’ancien royaume de Zhang Zhung (Tibet occidental) apparaisse dès le Ier siècle av. J.-C. dans le Shiji sous le nom de Shantong (单同), le pays ne fait réellement son entrée dans l’histoire qu’au VIIe siècle avec l’envoi en Chine d’une ambassade par l'empereur Namri Songtsen (601-629)[13].

Les origines mythiques

Selon l'histoire mythique de l’empire tibétain (-127-842), le premier roi (Nyatri Tsenpo) serait descendu du ciel sur la montagne sacrée Yalashangbo — ou serait venu d'Inde ou du Népal. En raison de particularités physiques étranges, comme des mains palmées et des paupières se fermant par en bas, il aurait été accueilli comme un dieu par les indigènes, qui le prirent sur leurs épaules pour l'introniser roi, ce qu'indiquerait son nom : souverain (Tsenpo) intronisé par le cou (nyatri). Une autre histoire permet de comprendre pourquoi les Tibétains de l'époque l'ont pris pour un dieu : ne comprenant pas leur langue, celui qui allait devenir le roi montra le ciel (le sommet de la montagne) pour dire d'où il venait, les Tibétains auraient interprété ce geste comme étant un dieu venu du ciel. Les premiers rois étaient immortels, reliés aux cieux par une corde au moyen de laquelle ils y remontaient à la fin de leur séjour terrestre. Tout cela aurait pris fin avec le roi Dri-dgum-brtsan-po (Drigum Tsenpo) : ayant provoqué son palefrenier Lo-ngam, la corde le reliant au ciel fut coupée durant le combat et il en mourut ; il fut le premier à laisser un cadavre et à être enterré[14].

Suivant un ensemble de mythes préservés dans la tradition bön, l'origine du monde est géminée : Les dieux et l’humanité sont sortis de deux rayons de lumière ou de deux œufs, un blanc et un noir. Du blanc est sorti Shiba Sambo Benchi, père des dieux et des humains ; de l’œuf noir est sorti le père des démons et des forces destructrices. Certains voient là une influence du zervanisme, avant-coureur du manichéisme[15].

Selon un autre mythe, qui apparaît tout d'abord dans le Maṇi Bka' 'bums, les Tibétains sont issus de l'union d'un singe, Pha Trelgen Changchup Sempa, et d'une ogresse des roches, Sinmo, le singe étant la manifestation du bodhisattva Avalokiteśvara (tib. Spyan-ras-gzigs) et l'ogresse celle de la déesse Târâ (tib. 'Grol-ma).

Remove ads

L’empire tibétain

Résumé

Contexte

Au VIIe siècle, une monarchie d’une certaine importance émerge sur le territoire du Tibet actuel, marquant sa naissance comme entité politique unifiée. Les rois ou empereurs de la dynastie Yarlung, dans la vallée duquel leur capitale de Yumbum Lhakang aurait tout d’abord été installée, prétendent remonter au IIe siècle av. J.-C., où le mythique Nyatri Tsenpo descendu du ciel aurait été intronisé (en -127 selon l’historiographie traditionnelle). Leur chefferie de Sheboye deviendra un royaume appelé Pugyäl (Tufan ou Tubo 吐蕃 par les Chinois et Tüböt par les Mongols, d’où le nom de Tibet).

Ayant conquis Zhangzhung, ils contrôleront le territoire jusqu’au milieu du IXe siècle, étendant au faîte de leur puissance leur emprise jusqu’en Mongolie et au Bengale, et menaçant les empires Chinois et Abbasside. À partir de 846, le pouvoir central s’efface au profit des féodaux. Suit une période de division politique jusqu'à l'arrivée des Mongols au XIIIe siècle.

Les petits royaumes

Durant les premiers siècles de l’ère chrétienne, en dehors du Zhangzhung qui se développe à partir du cours supérieur du Sutlej (actuel Kinnaur, Himachal Pradesh), un ensemble culturel et politique qui donnera naissance à l’empire tibétain se constitue à partir de la vallée du Yarlung et des vallées voisines de la Lhassa, de la Nyamchu et de la Nyiyam. Sur l’ensemble du futur Tibet, des chefferies ou fédérations de tribus à la fois rivales et alliées constituent les « royaumes » que les traditions chiffrent à quarante ou douze[16]. Un document retrouvé à Dunhuang en donne la liste suivante :

- Zhang Zhung au Ngari et au Ladakh

- Nyamrochegar, Norbo et Nyamroshambo à Jamtse et à Shigatse

- Chomonamsung s'étendant de Yadong au Sikkim

- Gyirojamen, Yambochasung et Lhongmoroyasung le long de la Lhasa

- Yaroyuxi, Eryubamgar et Eiyuchuxi dans la région de Shannan

- Gongbozhena à Gongbo

- Nyamyudasung à Nyambo

- Tabozhuxi à Tagung

- Shenyuguyu dans la région de Samyé

- Sobiyasung du nord du plateau tibétain à Yushu et Gamze

- Sheboye, berceau des fondateurs de l’empire, à Qoingye dans la région de Shannan

C’est sur ce dernier royaume qui deviendra Tubo, le Tibet, que l’on a le plus d’informations, bien qu’elles soient souvent nettement postérieures à la fondation de l’empire[17].

Pugyäl et la naissance de l’empire

L’écriture tibétaine fit son apparition au VIIe siècle sous le règne de Songtsen Gampo. Bien que les documents historiques contiennent de nombreuses anecdotes concernant les rois (tsenpo) de la dynastie Yarlung, seuls les onze derniers ont laissé des traces historiques fiables et il subsiste énormément d’incertitudes quant à la genèse de la dynastie et du royaume de Pugyäl en général. Les Annales des rois du Tibet, rédigées par Sonam Gyaltsen des Sakyapa, relatent que le 1er roi légendaire Nyatri Tsenpo était assisté de trois shangs et d’un lun, shang désignant les oncles maternels, probablement chefs des sous-tribus, et lun les serviteurs ou officiers royaux. Les positions de dalun, premier ministre, et d’anben, responsable de la collecte des impôts et tributs, auraient été créées par le 16e tsenpo, Zanam Zindé. Les biens possédés par les nobles et chefs de tribu l’étaient par délégation royale, et le souverain pouvait les confisquer pour manque de loyauté ; elles lui revenaient en cas d’absence de descendance mâle.

Drigum Tsenpo est, selon la tradition, le 8e roi et le premier à avoir perdu l’immortalité dans un combat contre son palefrenier. Selon la version historique, il aurait été tué par Armodaze, chef d’une sous-tribu, qui aurait également exilé les fils de Drigum Tsenpo à Gongbo où l’un d’eux devint roi. L’autre revint à la tête d’une armée pour reprendre le trône et tuer l’usurpateur. Il aurait fait bâtir la forteresse de Qoinwadaze à Qoinye, ainsi qu’un grand mausolée pour son père, donnant peut-être ainsi naissance à la légende qui en fait le premier roi à avoir été enterré au lieu de remonter au ciel.

À l’époque donnée comme celle du 29e tsenpo, Lha Thothori Nyantsen, la chefferie de Sheboye semble en pleine expansion. Dans la vallée de Lhassa, deux autres chefferies importantes, Yanbochasung et Gyinorjam'en, sont chacune à la tête d’une alliance de tribus. Des luttes de rivalité au sein de ses alliances permettent à Sheboye-Tubo de prendre une place prééminente.

Le Tibet serait né définitivement au château de Taktsé situé à Chingwa (wylie=Phying-ba) dans le district de Chonggyä (wylie=’Phyongs-rgyas) où, selon les Annales et Chronique tibétaines, un groupe de conspirateurs convainc le roi Tagbu Nyasig de se rebeller contre Gudri Zingpoje (Dgu-gri Zing-po-rje), vassal de Zhang Zhung alors sous la dynastie Lig myi. Gudri Zingpoje meurt prématurément et son fils Namri Songtsen convainc les conspirateurs de s’allier avec lui[18]. Devenu roi, Namri Songtsen se sent suffisamment puissant pour envoyer en 608 et 609 deux ambassades en Chine, marquant les premières relations internationales du Tibet.

La montée de l'empire tibétain (VIIe siècle-milieu du IXe siècle)

Les plus célèbres rois du Tibet Songtsen Gampo (609?-650), Trisong Detsen et Relpachen, sont considérés comme des Chögyal (Chos rgyal) ou Dharmaraja. Le premier, assisté du chancelier Gar Songtsen, fonda Lhassa où il installa son administration ; il fit construire le premier bâtiment du palais du Potala. Il soumit Zhangzhung, son plus important concurrent immédiat, et étendit son influence jusqu'au Pamir, au Népal et en Chine occidentale. Symbole de ses réussites militaires et diplomatiques, il obtint en mariage les princesses Bhrikuti (népalaise) et Wencheng (chinoise), à qui l’on prête l’introduction du bouddhisme au Tibet et la construction de nombreux temples dont le Jokhang. Il envoya en Inde des Tibétains pour y étudier le sanskrit ; on attribue à son ministre Thonmi Sambhota l’invention de l'écriture tibétaine, inspirée de l'alphabet devanagari. Trisong Detsen (règne 740 ou 755 suivant les sources - 797) est connu comme le roi qui implanta définitivement le bouddhisme au Tibet en invitant Shantarakshita et Padmasambhava et lui imprima sa spécificité en optant pour la tradition indienne et tantrique au détriment de la tradition chinoise. Il décréta le Bouddhisme religion d'État au Tibet.

- Empire tibétain (royaume de Tubo) ;

- Chine des Tang ;

- Territoires turcs orientaux disputés entre plusieurs peuples, sous contrôle chinois de 630 à 682 ;

- Territoires turcs occidentaux disputés entre plusieurs peuples, sous contrôle chinois de 642 à 665 .

Durant les deux siècles suivant la mort de Songtsen Gampo (650), les Tibétains tentent d’agrandir ou de défendre leur territoire contre les puissances et peuplades voisines (Chinois, Kirghizes, Ouïghours, Abbassides), variant leurs alliances au gré des événements. Alliés aux Ouighours et aux Abbassides, ils gagnent contre la dynastie Tang la bataille de Talas (751) qui leur permet d’étendre pendant une dizaine d’années leur influence en Asie centrale au détriment de la Chine. Sous le règne du Roi du Tibet Trisong Detsen, les Tibétains envahissent la capitale de la Chine Chang'an en 763[19] et mettent en place leur propre empereur[20] car l'empereur de Chine Daizong s'est enfui à Luoyang. Cette victoire a été préservée pour la postérité dans le Zhol Doring (pilier en pierre) à Lhassa. À la charnière des VIIIe et IXe siècles, les Tibétains sont souvent en guerre contre les Abbassides et leur disputent, en vain, Samarcande et Kaboul[21].

En 822, le traité de paix sino-tibétain fut signé entre l’empereur du Tibet, Tri Ralpachen et l’empereur chinois Muzong (820-824) de la dynastie Tang. Le traité permit de stabiliser les relations politiques, militaires et commerciales entre le Tibet et la Chine. Ainsi le traité délimita la frontière entre les deux empires[22].

Bien que la structuration administrative du pays progresse, le Tibet conserve un fonctionnement de royauté et de féodalité où le pouvoir central est menacé par les conflits entre clans et membres de la famille royale. À partir du VIIIe siècle, le bouddhisme est décrété religion d’État, mais l'ancienne tradition chamanique bön subsiste. Après l’assassinat par un ermite bouddhiste (en 841 ou 842) du roi Langdarma le pays se retrouve de nouveau divisé.

Introduction du bouddhisme tantrique

Du fait de la rareté des sources écrites et des traces archéologiques datant de l’empire de Tubo, et du style peu réaliste des récits relatant l’introduction du bouddhisme, cette partie de l’histoire tibétaine reste en fait assez mystérieuse. Les documents ne deviennent plus nombreux qu’à partir de la seconde vague d’influence bouddhiste (Xe–XIe siècles). La tradition fait remonter les premiers contacts avec cette religion au règne de Songsten Gampo (609 ?-650) - bien qu’une légende prétende que dès 433, sous le règne de Lhatho-Thori-Nyentsen, un texte bouddhique et des objets sacrés auraient atterri sur le toit du palais royal. On raconte que Songtsen Gampo aurait épousé deux bouddhistes, une Népalaise et une Chinoise, et qu’elles apportèrent avec elles les premières statues de bouddha, dont le fameux Jowo exposé au temple de Jokhang dont la construction est attribuée au trio royal. D’autres temples auraient été bâtis par les deux reines, assimilées ultérieurement par la tradition à deux incarnations de la bodhisattva Tara. Les destructions dues aux invasions n'ont laissé au Népal que peu de traces de l'époque et aucune de la princesse Bhrikuti. Quant à la princesse chinoise Wencheng, nièce de l’empereur Tang Taizong titrée pour l'occasion, et dont l'identité exacte est inconnue, on ignore si elle était bouddhiste ou taoïste, religion officielle de la famille impériale. Tout au moins la figure de ces deux reines représente-t-elle les deux sources principales de l’influence bouddhique dans le pays des Neiges. Un siècle et demi plus tard, en 792, on voit les moines chinois chan chassés sur ordre du roi Trisong Detsen après une joute de magie et débats ayant tourné à l’avantage des Indiens.

Le roi Trisong Detsen a joué un rôle déterminant dans l’orientation religieuse du pays en y invitant un abbé de Nâlandâ, Shantarakshita (arrivé avant 767 et décédé en 802), puis le grand maître tantrique Padmasambhava (arrivé vers 817). Ensemble ils ont fondé le premier monastère de Samyé, Shantarakshita jetant les bases et Padmasambhava luttant contre les démons et les forces négatives (identifiés aux traditions religieuses locales dont le bön) contre lesquels les moines ordinaires sont impuissants. La tradition crédite ainsi Trisong Detsen d’avoir appuyé le bouddhisme contre le bön, et choisi le vajrayāna d’origine indienne contre le mahāyāna non-tantrique du monde chinois. Yeshe Tsogyal, épouse de Trisong Detsen offerte à Padmasambhava qui lui confiera son enseignement ésotérique afin qu’elle le cache au bénéfice des générations futures, symbolise l’appropriation du vajrayana indien par le Tibet.

C'est également sous son règne et sous son égide qu’aurait été entrepris le premier travail de traduction de sutras et tantras qui devait fournir le corpus de la « tradition ancienne » nyingmapa. En fait, beaucoup de ces textes - ainsi que des textes bön - sont des redécouvertes ultérieures par vision ou inspiration, appelés « trésors cachés » (terma). Selon la tradition, Padmasambhava, Yeshe Tsogyal et les premiers maîtres ont en effet dissimulé leurs enseignements pendant ces temps troublés. En effet, l’affiliation religieuse bouddhiste/bön se mêle vite aux rivalités politiques, donnant lieu à des persécutions mutuelles. Le règne de Langdharma (836–842) fut ainsi défavorable au bouddhisme et on prétend qu’il fut assassiné par un ascète de cette tradition. De manière générale, le bouddhisme pénètre autant en absorbant les traditions religieuses locales qu’en rivalisant avec elles. Le monachisme occupe au mieux une place mineure et c’est seulement vers la fin du IXe siècle qu’on distingue clairement le clergé « rouge » monastique du clergé « blanc » laïc, qui devait constituer au début l’essentiel du lot.

À cette époque, les Tibétains entrent également en contact avec d’autres religions comme le manichéisme pratiqué entre autres par les Ouighours et le nestorianisme en expansion vers l’Orient. Au VIIIe siècle, le patriarche Thimotée Ier (727-823) mentionne l’existence à Tubo d’une communauté prometteuse pour laquelle il réclame l’envoi d’un évêque[23].

Remove ads

Le Tibet divisé

Résumé

Contexte

À la mort de Langdarma (841 ou 842), une lutte s’élève entre deux héritiers potentiels, Yumtän (Yum brtan) et Ösung ('Od-srung) (843-905 et 847-885). Bien que le parti d’Ösung réussisse à conserver le contrôle de Lhassa et que la lignée royale se perpétue un certain temps, le pouvoir central disparaît et les tombes royales sont vandalisées en 910.

Yumtän crée une autre dynastie dans la vallée de Yarlung. Un des fils d’Ösung, Thrikhyiding (Khri khyi lding), encore appelé Kyide Nyigön (Skyid lde nyi ma mgon), fonde une dynastie dans le Ngari. Nyima-Gon, apparenté lui aussi à la famille royale, fonde la première dynastie du Ladakh. Ses deux fils cadets fondent Pu-hrang et Gugé. À partir du milieu du XIe siècle, la lignée sakyapa dirigée par le puissant clan Khön de Tsang domine le Tibet central. Au XIIIe siècle, ses hiérarques seront investis du titre de vice-roi du Tibet par les Mongols.

Deuxième introduction du bouddhisme

Durant un bon siècle et demi, on est presque sans nouvelles du bouddhisme dans le Tibet central, l'Ü-Tsang. Au Ngari par contre, le bouddhisme est bien préservé dans le royaume de Gugé dont un prince-moine, Jangchub Yeshe-Ö(Byang Chub Ye shes' Od), envoie des étudiants au Cachemire. Parmi eux, Rinchen Zangpo apportera une contribution particulièrement importante au bouddhisme du sud-ouest tibétain. Atisha est invité à Gugé en 1040 (ou 1042 selon certaines sources[24]), initiant la seconde transmission du bouddhisme jusqu'au Tibet central (phase dite Chidar - Phyi dar). Atisha rédige de nombreux ouvrages dont le plus connu est « La Lampe pour le cheminement vers l'illumination » (sk. Bodhi Pradipa, tib. Byang chhub lam gi rdon mey). Par ailleurs, le bouddhisme a également subsisté visiblement au Kham et au mont Dantig dans l’Amdo, où se seraient réfugiés trois moines. Leur disciple Muzu Selbar (Mu-zu gSal-'bar), encore appelé Gongpa Rabsal (Dgongs-pa rab-gsal) (832-915), devient chef d’une petite communauté de jeunes gens que lui a confié un descendant d’Ösung fixé près de Samye ; ils seront missionnaires dans l'Ü-Tsang (Tibet central). Bientôt apparaissent des lignées se réclamant de sages indiens contemporains d’Atisha et comme lui en majorité bengalis (Virupa, Tilopa). Sakya, fondée par le clan Khön dominant dans la région de Tsang, jouera un rôle non seulement religieux mais politique en prenant le contrôle du Tibet jusqu’au milieu du XIVe siècle ; le monastère de Sakya est fondé en 1073 à Ponpori (Shigatse) par Khön Köntchok Gyalpo. Dromtönpa de la région de U, disciple direct d’Atisha, fonde en 1057 à Radreng au nord de Lhassa le premier monastère kadam, précurseur de gelug. Les nombreuses lignées kagyü se dégagent progressivement de l’héritage de Marpa, disciple de Tilopa via Naropa ; le monastère de Tsourphou est fondé en 1159 par le 1er Karmapa. Ces nouveaux courants, basés sur des traditions orales d’importation récente et des textes nouvellement traduits sont regroupés sous le terme de samarpa (nouvelle tradition). D’autres bouddhistes, comme Muzu Selbar, se réclament du maître de la première transmission, Padmasambhava, et s’appuient sur ses textes « redécouverts », les termas ; ils constituent la tradition ancienne nyingmapa. Le bön aussi reparaît sous une forme appelée Yungdrung qui offre des ressemblances avec le bouddhisme.

Remove ads

Du protectorat mongol à la suzeraineté chinoise (1246-1720)

Résumé

Contexte

Mongols, Chinois et Mandchous

Après la chute des rois de Tubo, le Tibet se constitue en une théocratie féodale, les lignées religieuses étant contrôlées ou au moins soutenues chacune par un clan puissant, puis parfois, une puissance étrangère (mongole ou chinoise) ; les lignées nyingmapa et bön se tiennent relativement à l’écart de ces luttes dont les gelug sortent vainqueurs au XVIIe siècle, les dalaï-lamas devenant définitivement chefs du pays.

À partir du XIIIe siècle, la puissance mongole s’impose au Tibet qui ne possède pas de pouvoir central fort. Bien qu’il ne s’agisse pas réellement d’une occupation car ils pénètrent au total peu dans le pays, les Mongols considèrent le pays des Neiges comme faisant partie de leur empire et en délèguent le gouvernement à une puissance locale (tout d’abord les sakya, plus tard les gelug), comme ils le font avec d’autres régions ; ils renforcent ainsi le pouvoir des lignées élues. Le premier contact officiel avec les Mongols aurait eu lieu en 1207 : inquiets de voir le Royaume tangoute sur le point de s’écrouler sous les attaques mongoles, des monastères du Tibet central envoient Tsangpa Dunkhurwa (Gtsang pa Dung khur ba) de la lignée Tsalpa Kagyu, accompagné de six disciples, rencontrer Gengis Khan pour manifester leur soumission[25], écartant peut-être la menace d’une attaque imminente ; néanmoins ce n’est que partie remise. À l’exception des Phagmodrupas (1354-1481) plus indépendants, les différentes factions tibétaines prennent d’ailleurs l’habitude de rechercher des protecteurs étrangers pour asseoir leur position ou lutter contre une menace militaire. Selon certains historiens[26], la relation prêtre-patron de Chö-yon liant des lamas éminents aux souverains mongols avait commencé avec les souverains du Royaume tangoute.

La suzeraineté mongole subit les conséquences de l’évolution de l’empire des steppes qui, malgré l’existence de grands khans, se divise en branches indépendantes et rivales. Suzerainetés mongole (Ghengis Khan) mongole-chinoise (Dynastie Yuan), mongole de nouveau (Oïrat, en particulier Qoshots, avec Güshi Khan qui devient roi du Tibet et place le Dalaï-lama (à Lhassa) et Panchen-lama (à Samdruptsé) sur leurs trônes), puis Toungouse avec les mandchoue chinois (Dynastie Qing, d'abord avec contrôle d'armées mongoles puis via des ambans) et enfin plus généralement chinoise au XXe siècle se trouvent liées par les événements : (Kubilai Khan devient empereur de Chine au milieu du XIIIe siècle (dynastie Yuan) et les Mandchous, dont la culture toungouse est proche de la culture mongole, prennent le titre de Khan au milieu du XVIIe siècle, peu avant de devenir à leur tour empereurs de Chine (dynastie Qing).

Le Tibet exerce pour sa part une influence culturelle non négligeable sur les Mongols, qui adoptent sporadiquement le bouddhisme tantrique dès le XIIIe siècle en complément de leurs propres pratiques religieuses, avant de le prendre pour religion officielle au XVIe siècle. Des tulkous sont découverts en leur sein. Les Mandchous au pouvoir en Chine soutiendront également le bouddhisme tibétain.

Régence Sakya (1246-1354)

En 1227 Gengis Khan conquiert l’empire Tangout.

En 1239, son petit-fils Godan prend le contrôle du Khökhnuur (ou kokonor) et envoie l’année suivante le général Doorda Darqan en reconnaissance au Tibet où il brûle et pille les monastères kadampa de Redreng et Rgyal-lha-khang. En 1244, Godan manifeste son désir de rencontrer Sakya Pandita, chef des sakya dont il reconnaît la prééminence dans le pays et attend allégeance. Ce dernier se rend en 1246 à la cour de Godan avec ses neveux Drogön Chögyal Phagpa ('Phags-pa; 1235-80) et Chana Dorje (Phyag-na Rdo-rje) (1239-67).

En 1253, Mönkh Khaan prend le contrôle du Tibet[27].

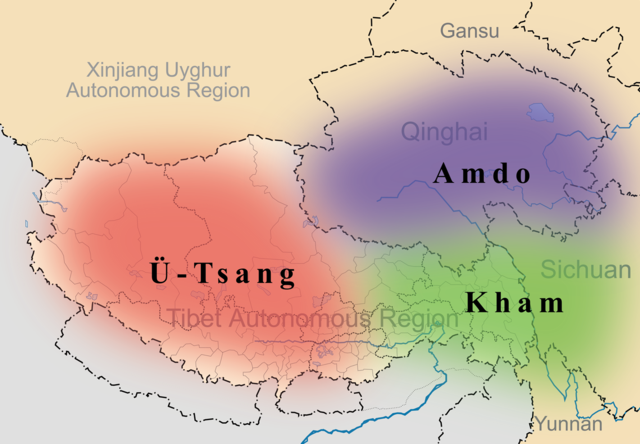

Kubilaï Khan, qui succède à son frère Möngke en 1260, est suivi dans ses campagnes par Chögyal Phagpa, qu'il a appelé auprès de lui en 1258 en tant que précepteur spirituel. Après une guerre contre la Chine des Song, il fonde en 1271 la dynastie Yuan et y incorpore le Tibet sans toucher toutefois aux lois locales[28]. En 1264, il place Chögyal Phagpa à la tête de la Commission de contrôle (zongzhiyuan 總制院 puis xuanzhengyuan 宣政院) chargée des affaires bouddhiques de l’Empire et du contrôle administratif et militaire du Tibet, récemment créée. Chögyal Phagpa devient officiellement régent (sde srid ou desi) ou « vice-roi » du Tibet (du moins des régions de l'Ü-Tsang, du Kham et de l'Amdo). Le monastère de Sakya (Sakya Densa) devient capitale du pays[29]. L'Ü et le Tsang sont divisés en treize myriarchies (trikor chuksum), qui doivent chacune verser un tribut aux Mongols et leur fournir des soldats[30].

Un recensement couvrant le Tibet central a lieu en 1268 (le Tibet oriental et la presque totalité du Tibet occidental étant exclus). Un service postal est instauré, permettant au gouvernement impérial à Pékin de recevoir des nouvelles en temps opportun et de transmettre rapidement ses ordres au Tibet : 24 relais sont créés depuis la frontière chinoise jusqu'à Sakya[31]. Les Yuan instaurent également l'usage du calendrier et des lois qui prévalent dans l'ensemble des provinces chinoises[32].

De retour dans son pays natal après près de 30 ans d'absence, Chögyal Phagpa s’efforce d’imposer effectivement le contrôle sakya. Chana Dorje est le premier gouverneur (dpon chen). Après sa mort prématurée en 1267, Chögyal Phagpa nomme Shakya Bzangpo.

Néanmoins le pouvoir sakya est contesté, en particulier par les kagyü ; Karma Pakshi s'est en effet activé pour gagner les Mongols à la cause de sa lignée. Malgré la bienveillance de Möngke, Kubilaï resta pro-Sakya. Karma Pakshi obtint le soutien de son frère et rival Ariq Boqa, mais c'est Kubilaï qui devint Grand Khan, confirmant les sakya dans leur position. Mais Kagyu ne s'avoue pas vaincu. À la mort de Chana Dorje commencent les révoltes (1268-69, 1285-1290) de Drikung Kagyu, qui s'achèveront en 1290 par la destruction de leur monastère principal de Drikung Thil. La secte rebelle reçoit l'aide d'une petite garnison de troupes appartenant à Houlagou, qui possède un apanage dans la région où se trouve le siège de Drikung[33]. Néanmoins les Ilkhanides ont d'ores et déjà fixé leur destin en Perse et Drikung ne peut guère attendre de renforts de leur part.

Les sakya connaissent aussi des luttes internes qui compromettent l'efficacité de leur administration. Chögyal Phagpa, arrivé à 10 ans à la cour de Köden, aura passé moins d'une décennie de sa vie adulte au Tibet, et ses successeurs auprès des empereurs chinois (guoshi 國師 à la tête des affaires bouddhiques ou dishi 帝師 précepteurs impériaux) seront maintenus principalement en Chine du fait de leurs fonctions. Les gouverneurs dpon chen, résidant eux au Tibet, sont issus de sakya, mais ne coopèrent pas toujours avec le guoshi, comme le montre l'exemple de l'empoisonnement supposé de Chögyal Phagpa par le dpon chen Kunga Zangpo[34],[35].

En 1269, Chögyal Phagpa revient à Cambaluc auprès de Kubilaï et lui présente un projet d’écriture censée transcrire toutes les langues de l’empire chinois et remplacer les sinogrammes dans les documents administratifs. Il s’agit d’une commande impériale connue comme l’écriture ’phags-pa. Elle sera utilisée pendant 110 ans, et peut être retrouvée sur des objets de la dynastie Yuan qu’elle permet ainsi de dater. Kubilaï nomme alors Phagpa précepteur impérial dishi (帝師), la plus haute distinction chinoise pour les religieux et érudits, et confirme la régence des sakyas. Ils garderont le pouvoir jusqu’au milieu du XIVe siècle.

Gouvernement Phagmodrupa (1354-1481)

Une cinquantaine d’années plus tard, une autre lignée kagyu (Phagdru Kagyu) issue de l’ermite Phagmo Drupa (Phag mo gru pa 1118-1170), ayant pour siège le monastère de Densatil (gDan-sa-mthil) à Nêdong (Sne'u gdong) et pour capitale Tsetang (Rse thang) dans le district de Qonggyai, arrache le contrôle du Tibet central aux sakyapa. C'est le début de la période Phagmodrupa durant laquelle l'influence mongole s'efface tout en laissant des traces dans l’organisation administrative du pays. Les Ming qui succèdent aux Yuan en 1368 font des démarches pour maintenir avec les lamas importants des relations protecteur-conseiller religieux, mais avec moins de conviction et de succès que leurs prédécesseurs mongols. Le phagmodrupa Dragpa Gyaltsen (1385 – 1432), le 4e Karmapa et le gelugpa Tsongkhapa refusent les invitations à la cour de Chine, bien que les deux derniers y envoient respectivement un grand Lama et un disciple (Jamchen Choje).

La puissance des phagmodrupa émerge à partir de 1352, alors que la dynastie Yuan perd de sa puissance. L'un des chefs régionaux, Changchub Gyaltsen (Byang chub rgyal mtshan, 1302-1364), chef du clan Lang (Rlang) qui contrôle la lignée, se révolte contre l'hégémonie sakyapa. Après 6 années de guerre, Changchub Gyaltsen vainc les sakyapa. Entre 1354 et 1358 il obtient le pouvoir effectif sur le Tibet central. Il remplace les administrateurs sakyapa par des proches indépendants des Mongols, leur manifestant son indépendance. Il poste des troupes à la frontière chinoise, redistribuant les terres équitablement et diminuant les taxes. Revenant au système judiciaire tibétain créé par Songtsen Gampo, il institue des procès pour les suspects qui étaient exécutés sous les lois mongoles[20]. Changchub Gyaltsen obtient un titre de Taisitu de Yuan Shundi et ses deux premiers successeurs seront titrés également, mais les Ming ne désignent pas un vice-roi du Tibet à la façon dont les Yuan avaient désigné les sakyapa. Ainsi, 10 ans avant la Chine, le Tibet était libéré de la domination mogole.

Le pouvoir Phagmodrupa passera aux Rinpung en 1434, puis aux Tsangpa en 1566. Les chefs Lang, moines héritant en ligne collatérale jusque la seconde moitié du XVIe siècle, se donnent les titres de desi (régent monastique) pour les quatre premiers, puis de gongma (roi) ou lha btsun (roi divin).

Ascension des gelug (à partir du XVIe siècle)

Altan Khan (1507-1582), chef de l'Aile Droite des Mongols, s’efforce de réunifier les tribus pour retrouver la puissance initiale de l’alliance ; il renoue les liens avec le Tibet. La puissance des Sakyapa ayant disparu, ce sont les Gelugpa qu’il distingue. Il offre le titre de « dalaï » (« Océan » en mongol) à Sonam Gyatso, chef du courant réformateur, titre qui est appliqué rétrospectivement à ses deux prédécesseurs. En retour, le 3e dalaï-lama confère à Altan Khan le titre de « Brahma », roi de la religion. Altan Khan invite le dalaï-lama en Mongolie en 1569 et 1578 et se convertit au bouddhisme tibétain durant la seconde visite ; il promulgue un édit en faisant la religion officielle de son peuple. En 1588, le 3e dalaï-lama meurt alors qu'il enseigne en Mongolie. Le IVe dalaï-lama naît en Mongolie, et à l'âge de 12 ans, est amené au Tibet.

Entre 1630 et 1636, le dési de Tsang (de-srid de gTsang, Karma Tenkyong Wangpo) de l’école Karma Kagyu (bonnets rouges) s'empare de Lhassa, les gelugpa perdent alors leur pouvoir[36].

Güshi Khan, prince Qoshot s'installe au Tibet en 1640 et s'établit autour du lac Qinghai (Khökh nuur en mongol, retranscrit alors en Europe par Kokonor), il est également un dévot de l'école Gelugpa. Lobsang Gyatso (1617-1682), Ve dalaï-lama, demande de l'aide à Güshi Khan pour reprendre le pouvoir. Ce dernier défait le dési Tsangpa en 1641 et l'emprisonne au fort de Néhu (Sneu) dans le Tibet central[37]. En 1642, Güshi est déclaré dirigeant du Tibet, sous la direction suprême du moine Lobsang Gyatso. Le titre de dési est conservé[38]. Celui-ci en retour se place sous la protection de la tribu des Qoshots, en reconnaissant Güshi comme « protecteur et vicaire temporel de l'église jaune », qui devient alors maître de l'ensemble du Tibet[39],[40]. Le Tibet, contrôlé alors par les Qoshots et Lobsang Gyatso s'étend alors de l'actuel Xian de Kangding (Dartsedo en tibétain), aux portes de la Chine des Qing, jusqu'aux frontières du Ladakh.[réf. nécessaire]

Du fait des liens des lignées Kagyü et Jonang avec ce roi (Karma Tenkyong Wangpo), le Xe Karmapa, (Chöying Dorje), chef de l'école karma-kagyu, doit s'exiler durant 20 ans au royaume de Nanzhao[réf. nécessaire]. Les Jonang sont persécutés par les Gelugpas et semblent disparaître[41], mais ils subsisteront jusqu'à nos jours et seront reconnus par Tenzin Gyatso, le XIVe dalaï-lama.[réf. nécessaire]

En 1645, le cinquième dalaï-lama établit la capitale à Lhassa et fait débuter la construction du palais du Potala qui prendra près de quarante-trois ans et où siégera le gouvernement tibétain, devenant, selon Claude B. Levenson, « un des plus imposants symboles de la théocratie tibétaine »[42].

En 1649, le chef temporel du Tibet est invité à Pékin par l'Empereur Shunzhi de la dynastie mandchoue, qui vient à sa rencontre. Dans la capitale chinoise, le dalaï-lama demeure au Temple Jaune de l'Ouest construit pour lui par l'Empereur. Les deux dirigeants échangent des titres honorifiques. En 1653, Lobsang Gyatso retourne au Tibet. Entre 1670 et 1685, sous le règne du Lobsang Gyatso, le Tibet conquiert la vallée de Chumbi au sud du Tibet, certaines régions du Kham, et la partie de l’ouest du Tibet contrôlée par le Ladakh ; seul le Bhoutan résiste victorieusement à ces conquêtes.

Selon le diplomate et écrivain Roland Barraux, le règne du Lobsang Gyatso en tant que Ve dalaï-lama, a pour résultat l'unification du Tibet en une nation. L'indépendance de son pouvoir s'étend à toutes les anciennes provinces tibétaines, y compris le Kham et l'Amdo[43].

Les dalaï-lamas successifs, ou leurs régents dans l'intervalle, seront responsables, jusqu’en 1959, du gouvernement tibétain co-fondé par Güshi khan et le Ve dalaï-lama.

À la fin du XVIIe siècle, à la suite d’une dispute avec le Bhoutan, le Tibet envahit son allié le Ladakh, amenant la conversion du roi de ce pays à l’islam, condition exigée - avec la construction d’une mosquée – par les Cachemiri pour leur aide. Un traité est signé en 1684, mais l’incident précipite la perte d’indépendance du Ladakh au profit du Cachemire.

Estimant que le VIe dalaï-lama mène une vie dépravée, les Kalmouks Qoshots, qui se considèrent comme les protecteurs du courant Gelug, décident d’intervenir, approuvés par Ligdan Khan, chef des Mongols, et l’empereur chinois Kangxi. Lhazang Khan, petit-fils de Güshi Khan, envahit le Tibet en 1705, apportant avec lui un nouveau dalaï-lama, Ngawang Yeshi Gyatso, intronisé en 1707 mais non reconnu par les Gelugpa. En 1706, Tsangyang Gyatso est évacué à Gongganor au sud de Kokonor, où il meurt – assassiné, pensent les historiens – ou disparaît mystérieusement vers la Chine ou la Mongolie selon la légende. Les Tibétains cherchent de l’aide auprès d’une autre branche kalmouke, les Dzoungars, qui ont raison de Lazhang Khan mais s’installent à Lhassa où ils n’en font qu’à leur tête. C’est ce qui amène l'intervention militaire chinoise de 1720. Les troupes chinoises chassent les Dzungars de Lhassa et mettent en place le 7e dalaï-lama, Kelzang Gyatso, qui reconnaît la Chine comme pouvoir protecteur[44]. Les principaux dignitaires tibétains ayant soutenu les Dzungars, le régent y compris, sont arrêtés et exécutés. Une garnison forte de plusieurs milliers d'hommes est créée à Lhassa. La fonction de régent est remplacée par un cabinet de ministres (kalön) pris parmi les partisans de Lhabsang Khan et présidé par l'un d'eux, Khangchennas[45].

Remove ads

Sous la dynastie Qing (1720-1911)

Résumé

Contexte

En 1720, les empereurs de la dynastie Qing, mandchoue, qui avait pris le pouvoir après l'effondrement de la dynastie Han des Ming en 1644, exercent désormais sur le Tibet, selon Michael van Walt van Praag, une influence politique proche du protectorat sans toutefois l'incorporer dans leur empire[46]. Pour Alexandra David-Néel, « la Chine en vi[e]nt à s'attribuer une suzeraineté assez peu rigoureuse, mais réelle, sur le gouvernement de Lhassa ». L'amban, un haut fonctionnaire appartenant parfois à la famille impériale, réside à Lhassa, où il exerce, du moins de façon nominale, un contrôle sur la politique du Tibet[47].

En 1723, Yongzheng ordonne le retrait de la garnison chinoise de Lhassa afin qu'elle ne pèse pas sur l'économie du Tibet et parce qu'il souhaite diminuer ses engagements extérieurs à la Chine. Il considère le Tibet comme une protection de l'empire et non comme une de ses parties intégrantes. En 1725, la Chine abandonne l'administration directe prise en 1721 dans certains territoires tibétains. Elle conserve le contrôle de Lithang, Bathang et Dergué, mais en confie l'administration aux chefs locaux. Les territoires situés au-delà et jusqu'au Tibet central sont restitués à Lhassa. Cependant, en 1726, Yongzheng adresse un édit à Lhassa ordonnant la persécution des religieux nyingmapa. L'ordre est inadmissible pour les Tibétains et le Conseil est indigné[48].

En 1750, l'amban, ainsi que les Han et Mandchous habitant Lhassa sont tués lors d'une émeute. L'année suivante, les troupes envoyées par le gouvernement central répriment la rébellion. Les meneurs et certains de leurs partisans sont exécutés et des changements sont apportés à la structure politique. Le dalaï-lama devient le chef du gouvernement ou kashag et l'amban voit son rôle accru dans la gestion des affaires tibétaines. Parallèlement, les Qing font en sorte de contrebalancer le pouvoir de l'aristocratie en mettant à des postes clés des responsables issus du clergé bouddhiste[49].

Incursion et invasion des Gurkhas népalais

Le protectorat chinois se révèle fluctuant à l’usage : en période troublée, il est marqué par la mainmise sur la politique intérieure ; en temps calme, il est marqué par un retrait des troupes de l'Empire. Celles-ci interviennent pour arrêter les invasions des Gurkhas népalais en 1788-1789, puis une seconde fois en 1791-1793.

À l'été 1788, à la suite d'une querelle entre le Népal et le Tibet, les forces gurkha, envoyées par le roi Rana Bahadur (1775-1806), occupent un certain nombre de poste-frontière tibétains, pour finalement s'en retirer l'année suivante sous certaines conditions[50] : les Tibétains doivent verser au Népal 11 tonnes d'argent par an[51].

En 1791 les Gurkhas népalais envahissent le Tibet méridional une deuxième fois, saisissant Shigatse, détruisant, pillant, et défigurant le grand monastère de Tashilhunpo. Le jeune panchen-lama est forcé de fuir à Lhassa à nouveau. L'Empereur Qianlong envoie alors une armée de 17 000 hommes au Tibet. En 1793, avec l'assistance de troupes tibétaines, ils expulsent les troupes népalaises jusqu'à peu près 30 km de Katmandou avant que les Gurkhas n'admettent la défaite et restituent les trésors qu'ils avaient pillés[52]. Le paiement d'un tribut est imposé à ces derniers et ce tribut continua à être payé par le Népal à la Chine jusqu'au renversement de l'empire chinois[53].

Ordonnance de 1793 ou Règlement en 29 articles

L'ordonnance de 1793, plus souvent appelée de nos jours « Règlement en 29 articles » est une ordonnance impériale mandchoue qui va décider de la politique au Tibet au XIXe siècle, elle est promulguée à la fin de la seconde invasion du Tibet par les Gurkhas (1791-1793)[54]. Un an après le Lama shuo (chinois : 喇嘛说) de 1992, commentaires sur le bouddhisme tibétain écrit par Qianlong et gravé en quatre langues sur une stèle du Temple de Yonghe lamaïque de Pékin. En cette fin d'un XVIIIe siècle agité entre les groupes Mongols (Qoshots et Dzoungars), les Tibétains et le pouvoir impérial Mandchou, le règlement en 29 articles implique les populations de l'Empire, ainsi que les voisins Gurkhas et Kashmiri[55]. Le règlement met sur un pied d'égalité sur le plan politique, les ambans et le dalaï-lama[56]

Invasion népalaise de 1841 et 1844

Selon Alexandra David-Néel, les Népalais envahissent en 1841 la région ouest du Tibet. Avec l'aide des Chinois, les Tibétains les repoussent. En 1844, nouvelle tentative d'invasion des Népalais, abandonnée toutefois lorsque les Tibétains consentent à payer aux envahisseurs un tribut annuel équivalent à celui que les Népalais doivent verser à la Chine. Ils reçoivent en outre le droit d'extraterritorialité et celui de maintenir à Lhassa un consul-agent général, protégé par une petite troupe de soldats népalais[53].

Invasion britannique

Le premier contact du Tibet avec le monde occidental se fait par l’intermédiaire du Royaume-Uni, puissance coloniale à la fin du XIXe siècle. Sur le plan géopolitique, les Britanniques disent vouloir anticiper sur d’autres prétentions colonialistes, en particulier celles des Russes, dont ils ont sans doute surestimé les ambitions dans la région.

En 1886-1888, il y a un premier contact entre le Tibet et l'armée britannique, laquelle a déjà conquis le Népal et le Bhoutan et détaché le Sikkim de l'allégeance sino-tibétaine. À partir de cette époque, les trois États himalayens, jusque-là soumis plus ou moins nominalement au Tibet et donc à la Chine, passent dans l'orbite de l'Empire des Indes[57].

Les premières manœuvres britanniques en direction du Tibet se soldent par des échecs, avec une fin de non-recevoir de la part des autorités tibétaines qui refusent de s’ouvrir aux influences occidentales ou de voir leur territoire traversé par des commerçants. C’est donc vers la Chine, considérée comme puissance tutrice, que les Anglais vont se tourner pour arriver à leurs fins. L’ouverture vers la Chine va s’opérer en deux phases, avec un changement d’orientation très net dans la stratégie anglaise lorsqu’ils percevront clairement la réalité locale. Dans un premier temps, ils multiplient les signatures de traités inégaux avec la Chine colonisée ; les plus importants sont :

- 1876 : la convention de Chefoo, où la Chine accorde un droit de passage anglais au Tibet ; cet accord constitue une des premières reconnaissances implicites de l’autorité chinoise sur le Tibet par une puissance occidentale ;

- 1890 : le traité de Calcutta, qui fixe la frontière entre le Sikkim anglais et le Tibet ;

- 1893 : le « Tibet Trade Regulation », qui autorise le commerce britannique au Tibet et permet à la Grande-Bretagne d’ouvrir un comptoir commercial à Yatung, en territoire tibétain. Le statut d’extraterritorialité est accordé aux Anglais (les résidents anglais ne seront soumis qu'aux lois anglaises)[58].

Ces traités légitiment les revendications de souveraineté chinoise et le « droit » de la Chine à mener la politique extérieure du Tibet. L’Angleterre admet une quasi-souveraineté chinoise car cela va dans le sens de ses propres intérêts, mais elle va très vite prendre conscience que la Chine n’a aucun moyen pour imposer ces accords au Tibet.[réf. nécessaire]

Les Tibétains entendent rester maîtres de leur territoire et de leurs choix et ne se sentent pas concernés par des conventions signées par-dessus leur tête ; ils refusent donc catégoriquement de les appliquer. Dès qu’ils comprennent que la souveraineté chinoise n’est que nominale, les Britanniques changent de stratégie et traitent directement avec Lhassa :

- En 1899, une première tentative de Lord Curzon, vice-roi des Indes, d’établir un contact direct est éconduite poliment ;

- En 1904, devant l'impossibilité d'imposer pacifiquement leur présence, les Britanniques lancent une expédition militaire au Tibet ; menée par le colonel Francis Younghusband, elle vise officiellement à sécuriser l’Empire des Indes menacé par une éventuelle mainmise de la Russie sur le Tibet. Cette opération aboutit à l’occupation de Lhassa et à la fuite du Thubten Gyatso, XIIIe dalaï-lama en Mongolie. L'extrême brutalité de cette action militaire, marquée par le massacre de la défense tibétaine, convainc les Tibétains de l'intransigeance britannique. La convention entre la Grande-Bretagne et le Tibet est alors signée en l'absence du dalaï-lama et des autorités chinoises, donnant des droits d'entrée aux Britanniques. Différents pays, dont la France et la Russie, protestent contre cette démarche ;

- Un traité signé à Pékin, le , reprenant et amendant celui de 1904, permet à la Chine de réaffirmer sa suzeraineté sur un Tibet fermé aux étrangers, et laissant aux Britanniques les droits exclusifs commerciaux et diplomatiques sur ses concessions du Tibet, dans un mouvement appelé le « dépeçage de la Chine » ;

- En 1907, les Britanniques imposent la signature du traité de Lhassa qui entérine leur présence au Tibet, matérialisée par une représentation à Lhassa et trois bases commerciales, et contraint les Tibétains au versement d’une indemnité. Après avoir compris que l'emprise chinoise n'est que virtuelle, les Britanniques ne vont s’adresser alors qu’aux seuls Tibétains, reconnaissant implicitement la souveraineté du Tibet ;

- Dans la convention anglo-russe de 1907, Britanniques et Russes, il est explicitement confirmé la suzeraineté chinoise sur le Tibet. Les deux empires s'engageant à ne pas négocier avec les autorités tibétaines sans consultation du gouvernement chinois[59] ;

- En 1908, les Britanniques retirent leurs troupes du Tibet mais continuent, en vertu des traités, d’y exercer un droit de commerce et à être les seules armées non-chinoises à pouvoir y pénétrer.

En 1904, le 13e dalaï-lama, que l'expédition militaire britannique de Younghusband avait contraint à s'enfuir vers Ourga en Mongolie, est reçu par le Khutuktu et les représentants russes. Mais le Tsar, qui mène une guerre qu’il va perdre contre le Japon, ne peut pas voler au secours du Tibet. Pékin destitue le 13e dalaï-lama qu'il accuse de lâcheté. Les Anglais recevront des dommages de guerre en soixante-quinze versements annuels et occuperont la vallée de Chumbi, tant que la somme convenue ne sera pas soldée.

Le Tibet s'engage à ne pas céder ou louer une partie de son territoire sans l'accord de la Grande-Bretagne. Aucune puissance étrangère ne sera autorisée à envoyer des représentants officiels ou des personnes privées au Tibet, quelles que soient les motifs de leur séjour, que ce soit pour construire des routes, des voies ferrées, installer le télégraphe, prospecter ou exploiter des mines, sans le consentement de Londres. L'accord est signé, avec apparat, dans la salle du trône du palais du Potala, à la demande du chef de l'expédition britannique. Les troupes peuvent se retirer de Lhassa. Les Anglais vont occuper pendant 75 ans une partie du territoire tibétain. Cet accord, négocié sans la participation des Chinois, est parfois interprété comme une reconnaissance implicite de l'indépendance du Tibet par les Anglais. Les traités passés avec la Grande-Bretagne restreignaient cependant la souveraineté du Tibet, celui-ci ne pouvant pas autoriser la venue d'étrangers sur son territoire sans l'accord de Londres; l'ouverture de relations diplomatiques avec des puissances présentant une menace potentielle pour l'Empire des Indes aurait donc été très difficile.

En 1905, la Chine entreprend la construction d’un télégraphe destiné à relier au Sichuan la ville de Chamdo (Kham), un important nœud de communications. Pékin envisage de recoloniser la région et d’en exploiter les ressources minières. L’afflux de Chinois provoque un début de disette à Batang. Le nouvel envoyé de Pékin, Zhao Erfeng, qui vient d’y arriver, souhaite réduire le nombre des moines considérés comme des bouches inutiles. Animée par les monastères gelugpas, qui menacent de mort tous ceux qui aideraient les Chinois, le soulèvement gagne toutes les régions du Kham. Le général mandchou Zhao Erfeng envahit l’Est du Tibet avec une extrême brutalité. Ses troupes rasent les monastères, massacrent les moines, décapitent les fonctionnaires tibétains et installent des Chinois à leur place. L’éradication du bouddhisme tibétain et la colonisation du Kham sont les buts avoués de l’entreprise. Des paysans du Sichuan doivent remplacer les Khampas chassés de leur terre. En 1906, le 13e dalaï-lama quitte Ourga.

Les Chinois négocient avec les Britanniques la Convention de Pékin. Échaudés par les déconvenues qu’ils viennent d’essuyer, affaiblis par la chute du ministère Balfour à Londres, les Anglais décident de se montrer conciliants avec les Chinois. La convention de Lhassa est aménagée. Il n’y aura pas d’occupation anglaise du territoire tibétain. L’indemnité de guerre se règlera en trois fois. La suzeraineté de la Chine sur le Tibet est réaffirmée. Cette dernière puissance règle les sommes dues aux Anglais par les Tibétains.

Les rivalités des grandes puissances ont renforcé la tutelle de la Chine qui s’affaiblissait. Le Tibet est devenu le jouet d’enjeux qui le dépassent et qu’il ne peut pas maîtriser. L’étouffement dans le sang de la révolte des Khampas et la volonté affichée par la Chine impériale de coloniser la région marque un tournant dans l’histoire du Pays des Neiges. Au début du XXe siècle, son avenir est en train de se décider.

Le dalaï-lama réside à Kumbum jusqu’à 1908.

En 1907, l’amban de Lhassa exige la destitution de Youthog Phuntsog Palden, accusé d’être le responsable de l’ouverture des marchés britanniques au Tibet. Un programme de réformes est élaboré : il prévoit la création à Lhassa d’un hôtel des monnaies, la mise sur pied d’une armée et la réduction des privilèges accordés aux religieux. Le recours à des mandarins est envisagé.

Zhao lance un train de réformes dans les territoires sous son contrôle. L’administration est partagée entre Chinois et Tibétains. L'influence des monastères est réduite par l'interdiction de s’agrandir et la réduction du nombre de leurs moines. Des écoles sont ouvertes[réf. nécessaire]. Un état civil est créé. La fiscalité est modifiée. La monnaie mandchoue et les lingots d'argent sont les seuls admis comme moyen de paiement. L’hygiène corporelle et le port du pantalon sont imposés. Les colons chinois sont incités à s’installer dans la région. Leur mariage avec des Tibétaines est encouragé…

Mécontente de la concurrence commerciale que lui impose l’Angleterre au Tibet, la Chine interdit l'usage des roupies indiennes à l'ouest des terres sous son contrôle et envisage la création d'une banque à Lhassa.

En 1908, le 13e dalaï-lama s’installe au Mont Wutai (Shanxi). Il y reçoit de nombreux visiteurs étrangers et cherche à nouer des relations diplomatiques. Il souhaite se rapprocher de la France. À cette fin, il admet l’ouverture de missions catholiques au Tibet à condition que les conflits qui les opposeraient aux monastères bouddhistes soient réglés par Lhassa. Ces tentatives resteront sans lendemain. Paris craint de mécontenter Londres, Saint-Pétersbourg et Pékin. La stabilité européenne milite pour une entente avec les deux premières capitales. Une brouille avec la Chine hypothèquerait la situation du Tonkin. Et puis, les contrats économiques proposés par la Chine sont beaucoup plus juteux que ceux du Tibet.

La même année, le 13e dalaï-lama est invité à se rendre à Pékin[60]. Il espère y parvenir à une entente avec l'empereur Qing Guangxu et à rétablir son autorité au Tibet. Les humiliations ne lui sont pas épargnées : on l’oblige à fléchir le genou devant Cixi, l’impératrice douairière, pour marquer sa dépendance. On lui décerne des titres honorifiques empoisonnés, on lui garantit le paiement d'une rente comme à un haut fonctionnaire[61]. Un décret le rétablit dans ses fonctions de chapelain de la cour mandchoue. Un second amban s’installe à Lhassa. La tentative de mainmise chinoise se confirme.

Nouveau traité sino-britannique signé à Calcutta. Après des débats houleux, la convention de 1893 est confirmée. La Chine est militairement garante de l’application de l’accord au Tibet.

En 1909, le 13e dalaï-lama retourne à Lhassa. Il se montre gracieux avec les Tibétains et ignore ostensiblement les Chinois. Le cœur des soldats chinois est noir de rage, selon l’expression de l’un d’entre eux. Le 13e dalaï-lama crée un Bureau des Affaires étrangères, embryon d’un futur ministère.

Selon l'historien Max Oidtmann, à la fin de l'hiver 1910, le gouvernement impérial des Qing est furieux contre Thubten Gyatso qui a coupé les vivres à son représentant, l'amban, en violation des accords de ravitaillement. C'est que le gouvernement tibétain vient de constater la brusque dissolution, par les administrateurs Qing, des domaines qu'il possède dans le Kham, et le dalaï-lama craint de voir son autorité temporelle retirée. Quand une colonne de secours, partie du Sichuan et menée par le général Zhao Erfeng arrive à Lhassa pour faire respecter l'accord, le dalaï-lama, accompagné de membres de son gouvernement, s'enfuit en Inde avec un détachement de cavaliers[62]. Grâce au général tibétain Tsarong Dzasa, ils arrivent à échapper aux poursuivants en traversant Dromo dans la vallée de Chumbi et atteignent le Sikkim par le col de Jelep La[63].

Le dalaï-lama réclame l’aide de Saint-Pétersbourg. Les ambassadeurs du Japon, de la France, de la Russie et de la Grande-Bretagne à Pékin sont approchés par des émissaires tibétains. Le Japon s’interroge. Les autres puissances préfèrent privilégier leur alliance avec la Chine. Les Anglais reconnaissent le nouveau gouvernement tibétain installé par les Chinois. La situation instable du sous-continent ne les incite pas à risquer une confrontation avec l’empire mandchou. Les Anglais s’opposent même à un déplacement du dalaï-lama en Russie. Tant qu’il sera sur leur territoire, il devra cantonner son action aux affaires religieuses.

L'armée chinoise de Zhao Erfeng entre dans Lhassa. L’intention des Chinois est d’arrêter le dalaï-lama et de mettre à mort trois de ses ministres. Le dalaï-lama est contraint de fuir une seconde fois. Des unités de l’armée tibétaine se sacrifient pour arrêter ses poursuivants. Il se réfugie en Inde sous domination Britannique. En 1910, le dalaï-lama est destitué par l'empereur Qing Chinois en termes méprisants, juste avant la chute de l'empire en 1911. Un gouvernement pro-chinois est constitué. Le 9e panchen-lama, resté au Tibet, refuse la proposition des Chinois de remplacer le dalaï-lama.

En 1911, le 13e dalaï-lama profite de son exil en Inde pour s’initier à la politique étrangère. L’idée de créer une armée nationale germe dans son esprit. Il entre secrètement en relation avec la résistance tibétaine et prépare une insurrection.

Zhao Erfeng est décapité par les révolutionnaires chinois à Chengdu.

En 1912, à la suite d'une lettre de Yuan Shikai souhaitant restaurer le rôle du dalaï-lama, celui-ci répond qu'il ne demande aucun titre du gouvernement chinois car il entend exercer son pouvoir spirituel et temporel au Tibet[64]. Cette lettre est considérée comme une déclaration d'indépendance[65]. Pour Alfred P. Rubin, un expert américain en droit international, ces déclarations n'étaient aucunement des déclarations politico-juridiques mais simplement l'affirmation par le 13e dalaï-lama que la relation prêtre-protecteur (Chö-yon) entre les dalaï-lamas et les empereurs chinois s'était éteinte du fait de la fin de l'empire[66].

La voie de Chuanbian (zh) est une subdivision administrative sur la partie orientale du Tibet, qui perdure jusqu'à 1916.

Remove ads

1912-1951 : Indépendance de facto

Résumé

Contexte

Après la chute de la dynastie mandchoue en Chine en 1911, les Tibétains se soulèvent et expulsent les dernières forces manchoues au Tibet[63]. Selon Laurent Deshayes, l'expulsion s'accompagne de la lapidation ou de la mutilation des femmes tibétaines mariées à des soldats chinois et qui n’ont pas pu fuir en Inde[67],[68].

En 1912, le 13e dalaï-lama revient à Lhassa.

Le Tibet profite de la révolution de 1911 pour remettre en cause la présence chinoise sur son territoire et expulser les troupes chinoises. Mandaté par le dalaï-lama, Dordjieff (ou Agvan Dorjiev se serait rendu en Russie pour obtenir la reconnaissance de l’indépendance du Tibet[69]. La même démarche aurait été entreprise auprès de la France et de l’Angleterre[réf. nécessaire]. Tous ces efforts seraient restés vains. La Chine étant hors-jeu, les cartes vont être redistribuées en Asie et les nouvelles zones d’influence ne sont pas encore attribuées.

En 1913, un accord de reconnaissance mutuelle d’indépendance est signé entre la Mongolie et le Tibet. Les relations établies entre les deux nations permettent l’acheminement d’armes japonaises du Japon vers le Tibet en transitant par la Mongolie. Le 8 janvier et le , le 13e dalaï-lama, proclame l'indépendance de son pays par une proclamation publique et un discours resté célèbre. Conscient des forces centrifuges qui travaillent le Tibet, il exhorte son peuple à l’union sous sa bannière, celle de Songtsen Gampo dont il se veut l’héritier.

En 1913-1914, la convention qui se tient à Simla en Inde, et qui réunit les représentants de la Grande-Bretagne, de la Chine et du Tibet, définit le statut et les limites géographiques du Tibet. Elle prévoit la séparation des régions de population tibétaine en deux entités : d'une part un « Tibet intérieur », où Lhassa n'aurait que l'autorité spirituelle, et d'autre part un « Tibet extérieur » autonome sous administration du gouvernement du dalaï-lama, tous deux sous suzeraineté chinoise. Par ailleurs, la frontière avec l'Inde est redessinée suivant la ligne McMahon, transférant à cette dernière les territoires au sud de la ligne de crête de l'Himalaya oriental qui constituent aujourd'hui l'état indien de l'Arunachal Pradesh. Bien que paraphé par les représentants des trois pays, le gouvernement de Pékin s'oppose aussitôt à l'accord et renie le paraphe de son délégué car, s'il aurait accepté le statut d'autonomie du Tibet extérieur sous suzeraineté chinoise, il rejette en revanche les frontières proposées[70],[71],[72].

En 1916, la voie de Chuanbian devient le district spécial de Chuanbian.

Le contrôle du gouvernement du Tibet s'étend progressivement, à partir de l'Ü-Tsang, jusqu'au fleuve Yangzi Jiang, qui devient en 1932 la frontière de fait entre Chine et Tibet[73]. La région occidentale du Kham ainsi intégrée, les frontières correspondent alors approximativement à celles de l'actuelle région autonome du Tibet. L'administration de Lhassa ne contrôle en revanche pas les autres régions à population tibétaine qui sont administrées localement, comme le Kham oriental (province chinoise du Xikang) que se partagent divers seigneurs locaux, ou la région de Xining au nord-est de l'Amdo (province chinoise du Qinghai) dirigée par le seigneur de guerre hui pro-Kuomintang Ma Bufang et où va naître, en 1935, Lhamo Dhondup, l'enfant qui deviendra le 14e dalaï-lama.

En 1924, le panchen-lama se réfugie à Nankin. En 1929, la Chine accepte de reconnaître l'autorité du dalaï-lama, mais obtient certains avantages en échange.

En 1928, fin du gouvernement de Beiyang, les districts spéciaux comme le district spécial de Chuanbian deviennent des provinces. Le district spécial de Chuanbian deviendra la province du Xikang.

En 1929, Tchang Kaï-chek envoie l’abbé du temple Jaune de Pékin auprès du treizième dalaï-lama. Ce dernier accepte un échange de représentants à condition que la Chine lui fournisse des armes. Les négociations tournent court.

En 1930, un conflit armé éclate entre deux monastères du Kham dont l'un est soutenu par les troupes chinoises d’un seigneur de la guerre chinois. Les Chinois sont repoussés et les guerriers khampas entrent au Sichuan.

Le neuvième panchen-lama occupe une place d’honneur à la conférence de révision de la constitution chinoise. La suzeraineté de la Chine sur la Mongolie et sur le Tibet y est rappelée.

En 1932, une nouvelle tentative de conquête chinoise au Kham à l'initiative d’un seigneur de la guerre chinois provoque la guerre sino-tibétaine. Les territoires perdus face aux Tibétains sont récupérés car le Tibet se lança aventureusement en parallèle dans la guerre Tibet-Qinghai pour récupérer les territoires de l'Amdo occupés par la clique des Ma depuis 1928. Les trêves signées en 1933 mirent fin aux deux conflits mais sanctionnèrent la défaite complète du Tibet qui y perdit l'Amdo (sauf la préfecture du Yushu et du Tanggulashan) au profit de la clique des Ma; et le Kham oriental au profit de la clique du Sichuan.

Le panchen-lama, nommé par la Chine commissaire pacificateur des provinces frontières de l’ouest, est courtisé par les factions chinoises.

Les démarches diplomatiques de Lhassa s'engagent, y compris auprès de la SDN, mais sans résultat. Des négociations s'ouvrent avec la Chine pour régler le problème frontalier. Le treizième dalaï-lama accepte de reconnaître la suzeraineté de la Chine.

En 1933, le treizième dalaï-lama meurt prématurément. Il aurait choisi de partir afin qu'un dalaï-lama plus jeune soit présent lors de l'intervention chinoise, comme cela fut suggéré.

Voici quelques lignes prémonitoires extraites de son testament écrit alors que la Mongolie est devenue république populaire :

« Il se peut qu’un jour, ici, au cœur du Tibet, la religion et l’administration soient attaquées simultanément, du dehors et du dedans. À moins de sauvegarder nous-mêmes notre royaume, il arrivera que les dalaï-lamas et les panchen-lamas, le père et le fils, les dépositaires de la Foi, les glorieuses Réincarnations soient jetés à terre et leurs noms voués à l’oubli. Les communautés monastiques et le clergé verront leurs monastères détruits… Les administrations des Trois Grands Rois Religieux (Tri Songtsen Gampo, Trisong Detsen et Tri Ralpachen) seront affaiblies. Les fonctionnaires de l’État religieux et séculier se verront désaisis de leurs terres et de leurs autres possessions. Et eux-mêmes devront servir leurs ennemis, ou errer dans le pays comme des mendiants. Tous les êtres seront plongés dans de grandes difficultés, les jours et les nuits sombreront lentement dans les souffrances. Ne soyez pas des traîtres vis-à-vis de la communauté religieuse ou de l'État en travaillant pour un autre pays que le vôtre. Le Tibet est heureux, et dans le confort maintenant. La situation est entre vos mains. »

Dans ce document, il insiste sur la nécessité d’entretenir de bonnes relations de voisinage avec l’Inde, dominée par les Anglais, et la Chine, encore nationaliste. Il exhorte laïcs et religieux à faire front contre les dangers qui menacent le pays. La Chine profite de la vacance du pouvoir pour renouer les négociations avec le Tibet. Les autorités tibétaines reconnaissent sa tutelle mais entendent que l’armée et les relations internationales demeurent en leur pouvoir.

Le panchen-lama accepte une escorte chinoise pour rentrer à Tashilhunpo.

En 1935, le 14e dalaï-lama naît dans l'Amdo. Durant la Longue Marche de 1935 effectuée par l'Armée rouge pour échapper à l'armée nationaliste du Kuomintang durant la guerre civile chinoise, les troupes de Mao Zedong traversent des régions tibétaines et subissent plusieurs embuscades des Tibétains. La population tibétaine conserve un souvenir dramatique des communistes et nationalistes qui ont jalonné leurs périples de scènes d'horreur, tortures et pillages[74].

En 1936, le panchen-lama rencontre le régent à Gyêgu (Préfecture autonome tibétaine de Yushu) et lui fournit des indications pour trouver le tulkou du dalaï-lama.

En 1938, l'agression japonaise et des victoires communistes contraignent le gouvernement de la république de Chine à fuir au Sichuan. Des centaines de civils, effrayés par les exactions nippones, se réfugient à l’ouest de la Chine dans des territoires autrefois tibétains. Ceux-ci vont désormais être majoritairement peuplés de Chinois.

Un seigneur de guerre chinois musulman, Ma Bufeng, terrorise les populations de l’Amdo sur lesquelles il prélève des contributions.

1939 voit la création du Parti communiste tibétain par Phuntsok Wangyal[75].

En 1940, le 14e dalaï-lama est enfin intronisé dans sa capitale. Un représentant de la Chine nationaliste arrive à Lhassa. Il ne jouera pratiquement aucun rôle, sauf celui de faciliter le retour à Shigatse de la dépouille du panchen-lama.

En 1941, Tchang Kaï-chek se rend à Lhassa où il visite le monastère de Drepung.

1942 voit la création du Bureau des Affaires étrangères du Tibet.

En 1943, un projet d’ouverture d’une route militaire d’approvisionnement entre l’Inde et la Chine via le Tibet inquiète Lhassa qui réplique en expulsant le représentant de la Chine. Le Bureau tibétain des affaires étrangères prévient le gouvernement nationaliste chinois qu’il devra désormais s’adresser à lui. Une sorte de ministère des Affaires étrangères est ainsi créé à Lhassa.

Les troupes de Tchang Kaï-chek s’apprêtent à envahir le Tibet à partir du Sichuan pour construire la route. La Chine nationaliste exige aussi la fermeture du Bureau tibétain des affaires étrangères.

Heinrich Harrer, alpiniste autrichien évadé du camp de Dehradun en Inde où il était prisonnier de guerre, arrive au Tibet en 1944 et à Lhassa en 1946. Il restera plusieurs années au Tibet. Il indique jouer des parties de tennis hebdomadaires avec des amis tibétains mais aussi avec des membres de la mission népalaise et des légations chinoise et anglaise[76].

En 1944, Phuntsok Wangyal, un intellectuel tibétain originaire de Bathang dans le Kham, crée à Lhassa une organisation secrète d’inspiration communiste: « L’Association des jeunes tibétains sous serment »[réf. nécessaire].

Le régent accepte l’ouverture d’une école anglaise à Lhassa, pour la formation de techniciens en télégraphie et en électricité. Sous la pression des conservateurs religieux, elle fermera au bout de quelques mois.

Les Tibétains voudraient obtenir des Anglais la participation de leur pays aux accords de paix qui mettront fin à la Seconde Guerre mondiale. Londres se montre évasive.

Les Tibétains affirment leur volonté d’indépendance. En violation des accords de Simla, ils exigent la possession de visas pour les Chinois entrant sur leur territoire et prétendent régler le sort des populations du Kham et de l’Amdo sous administration chinoise.

Des émissaires du Tibet se rendent à l’ouverture de l’Assemblée constituante de Chine. Ils vont s’y trouver aux côtés des représentants de l’Amdo et du Kham sous contrôle chinois. Ils quitteront l’Assemblée avant la fin des travaux pour ne pas avoir à signer l’acte d’allégeance à la Chine.

L'Inde obtient son indépendance et la Grande-Bretagne se désengage vis-à-vis de Lhassa. Le vice-roi des Indes annonce au gouvernement tibétain que les Britanniques ne sont plus en mesure de respecter les accords signés par ses prédécesseurs. Le gouvernement indien se considère comme l’héritier des accords passés par la puissance impériale. Lhassa se refuse à reconnaître les droits revendiqués par New Delhi. Les Tibétains viennent de s’attirer l’animosité de leur puissant voisin du sud.

Les représentants du Tibet siègent avec leur drapeau parmi les délégations de 32 nations à la conférence pan-asiatique réunie à New Delhi.

1949, Mao Zedong triomphe en Chine continentale et instaure la république populaire de Chine. Tchang Kaï-chek et les nationalistes s'enfuient à Taïwan. Encouragés par l’arrivée au pouvoir de Mao, Phuntsok Wangyal et son « Association des Jeunes Tibétains sous Serment » réclament un changement de gouvernement et l’avènement d’une société moderne et démocratique[réf. nécessaire]. Le pouvoir de Lhassa réplique en décidant l’expulsion du jeune intellectuel et des signataires de la pétition. Le 8 juillet 1949, craignant que la mission chinoise à Lhassa établie en 1940 par le gouvernement nationaliste ne facilite l'instauration de la tutelle du gouvernement communiste au Tibet, le Kashag en expulse les membres également[77],[78].

Les relations avec les autorités chinoises sont rompues. Une levée de boucliers et des bruits de bottes intempestifs accompagnent ces mesures. Le Tibet fait acte de candidature à l’ONU. Mais il est diplomatiquement isolé. Personne ne le soutiendra. De plus, cette candidature se heurterait au veto de l’URSS[réf. nécessaire].

Remove ads

De 1951 à nos jours : sous la république populaire de Chine

Résumé

Contexte

La prise de contrôle par la république populaire de Chine

En 1950, la Chine annonce ce qu'elle appelle la « libération du Tibet ». L'Armée populaire de libération pénètre dans la région tibétaine orientale de Chamdo[79],[80]. La faiblesse de l'armement tibétain, le manque d'entraînement des troupes et d'efficacité du commandement[81], ne permettent pas d'enrayer l'intervention.

En vertu de l'Accord en 17 points sur la libération pacifique du Tibet signé à Pékin le par des représentants du dalaï-lama, sous la menace d'une poursuite de l'avancée de l'APL[82] et, à ce qu'affirme le gouvernement tibétain, sans son accord officiel[83], le Tibet devient une région de la Chine, officiellement gouvernée par le 14e dalaï-lama et le 10e panchen-lama, tandis que l'armée chinoise entre dans Lhassa. Ces événements marquent pour le Tibet l'instauration d'un nouveau régime qui le place sous la dépendance du gouvernement de Pékin. Pour Craig R. Janes, cette reconnaissance officielle de l'hégémonie chinoise met en branle la transformation sociale et économique qui conduira un régime féodal bouddhiste décentralisé vers un état socialiste moderne[84].

Le gouvernement tibétain, conformément aux clauses de l'Accord en 17 points (maintien du système politique et du statut du dalaï-lama, protection de la religion bouddhiste, maintien des revenus du clergé bouddhiste)[85], retarde la mise en œuvre des réformes communistes dans la province à nouveau sous contrôle, et ne les introduit que dans les régions plus anciennement intégrées à des provinces chinoises, appartenant aux provinces historiques tibétaines du Kham et de l'Amdo[86]. En 1956 débute à Litang dans le Kham une révolte des Tibétains, qui s'étend la même année à ses autres secteurs, puis en 1957 et 1958 à l’Amdo, et en 1958 et 1959 à l'Ü-Tsang.

Selon Kenneth Conloy et James Morrison, entre 1957 et 1961, dans le contexte de la guerre froide[87], les Américains ont entraîné des guérilleros tibétains aux États-Unis mêmes pour ensuite les infiltrer au Tibet[88].

Les révoltes de 1958 et 1959

La révolte en Amdo en 1958 est une rébellion réprimée par l’armée chinoise. Cette révolte précède le soulèvement tibétain de 1959.

Un soulèvement du peuple tibétain (selon l'historiographie du gouvernement tibétain en exil) ou du clergé et de la noblesse tibétaine (selon celle du gouvernement chinois) éclate en , à la suite d'une rumeur selon laquelle les autorités chinoises seraient sur le point d'arrêter le dalaï-lama[89].

Deux versions s'opposent quant à l'origine de ce soulèvement. Le soulèvement aurait été soutenu par la CIA[90],[91],[92] ou aurait été le résultat d'une opposition à l'occupation chinoise selon Jampa Losang Panglung, Tsering Shakya et Anne-Marie Blondeau[93],[94],[95].

Le , deux obus tombèrent dans le jardin du Norbulingka et le dalaï-lama pris la décision le soir même de s'enfuir de Lhassa, ce qui le mènera à traverser l'Himalaya et à rejoindre l'Inde, où il arrive le 31 mars, accompagné des membres du gouvernement tibétain[96]. Ratuk Ngawang déclare que deux opérateurs radio tibétains qui avaient été formés par la CIA furent responsables de radio-transmissions[97]. Selon T. D. Allman, l'agence américaine aurait procuré une couverture aérienne à la colonne du dalaï-lama, lui parachutant provisions et argent et mitraillant les positions chinoises. L'opération aurait été filmée. Pour l'auteur, il est clair que les Américains voulaient que le chef religieux et politique quitte le Tibet, et que les Chinois n'avaient aucune envie de détrôner celui-ci[98].

Selon le journaliste indépendant John B. Roberts II, pour la fuite du dalaï-lama, des combattants du Chushi Gangdruk, formés par la CIA, auraient été déployés en des points stratégiques depuis Lhassa jusqu'en Inde et à la traversée de l'Himalaya pour empêcher toute poursuite par les Chinois, en bloquant les cols importants sur cet itinéraire et en les défendant aussi longtemps que possible, le temps pour le dalaï-lama et son entourage de poursuivre leur chemin à dos de cheval et de se mettre à l’abri[99],[100].

Le 26 mars 1959, le dalaï-lama atteint le dzong de Lhuntsé, une forteresse située dans le sud du Tibet. Selon ses propres dires, sa première intention est d’y dénoncer l’accord en 17 points, de réaffirmer son gouvernement comme le seul légitime du Tibet et de tenter d’entamer des négociations avec les autorités chinoises. Mais les nouvelles qui lui parviennent alors de bombardements du Norbulingka et de mitraillages de la foule sans défense des Tibétains devant le palais du Norbulingka l’amènent à considérer la négociation comme utopiste, et la fuite en Inde comme la seule issue[101]. C’est ce jour que la décision fut prise donc d’un départ pour l’Inde[102]. En 2009, il a fait remarquer que pendant la traversée, lui et les autres Tibétains ne furent ni suivis ni poursuivis par des Chinois[103].

La révolte armée des Tibétains est, selon des sources exilées ou proches, durement réprimée par l'armée chinoise. Selon un document présenté par le gouvernement tibétain en exil comme étant un rapport secret de l'armée chinoise, 87 000 Tibétains auraient été éliminés dans la région de Lhassa[104],[105],[106],[107],[108]. Deux historiens chinois font état de 5 360 rebelles mis hors de combat à Lhassa, la plupart étant capturés ou se rendant[109].

Depuis, le 14e dalaï-lama réside à Dharamsala, en Inde où l'ont rejoint plus de 100 000 compatriotes tibétains. Il forme le gouvernement tibétain en exil dès 1959. Des résistants — les Khampas, originaires de la région du Kham — réfugiés dans les montagnes népalaises et soutenus par l'Inde et les États-Unis (dans une stratégie d'endiguement du communisme), mèneront une lutte armée contre les Chinois[110],[111]. Au Tibet, le panchen-lama dirige le gouvernement, avant d'être destitué en 1965.

La mise en place des réformes

À partir de 1959, juste après avoir réprimé ce qu'il qualifie révolte de l'ancienne classe privilégiée de l'ancien Tibet, le gouvernement communiste met en place au Tibet une série de réformes, notamment l'abolition du servage qui voit l'émancipation des serfs et des esclaves[112]. Cependant, l'utilisation du terme « servage » au Tibet a fait l'objet d'une controverse universitaire.

Dans le cadre de ces « réformes démocratiques » ainsi que les appelle l'historiographie chinoise, les propriétaires de grands domaines n'ayant pas participé à la révolte virent leurs biens rachetés par l'État, les autres propriétaires furent expropriés[113]. Les domaines furent ensuite redistribués aux paysans sans terre. Anna Louise Strong rapporte que les dettes féodales furent annulées le 17 juillet 1959 par le Comité préparatoire de la région autonome du Tibet[114]. La réforme agraire au Tibet ne se fit pas sans difficultés : le sinologue britannique Bill Brugger fait état du fait que les paysans tibétains, soucieux de protéger leur karma, avaient le sentiment que le prix de la mise à bas d'un seigneur ou d'un abbé allait se traduire par une réincarnation sous une forme de vie inférieure[115].