Ukiyo-e

genre japonais d'estampes, gravures et peintures populaires narratives De Wikipédia, l'encyclopédie libre

L'ukiyo-e (浮世絵, terme japonais signifiant « image du monde flottant ») est un mouvement artistique japonais de l'époque d'Edo (1603-1868) comprenant non seulement une peinture populaire et narrative originale, mais aussi et surtout les estampes japonaises gravées sur bois.

Après des siècles de déliquescence du pouvoir central suivis de guerres civiles, le Japon connaît à cette époque, avec l'autorité désormais incontestée du shogunat Tokugawa, une ère de paix et de prospérité qui se traduit par la perte d'influence de l'aristocratie militaire des daimyos, et l'émergence d'une bourgeoisie urbaine et marchande. Cette évolution sociale et économique s'accompagne d'un changement des formes artistiques, avec la naissance de l’ukiyo-e et des techniques d'estampe permettant une reproduction sur papier peu coûteuse, bien loin des peintures de l'aristocratique école Kanō.

Les thèmes de l’ukiyo-e sont également tout à fait nouveaux, car ils correspondent aux centres d'intérêt de la bourgeoisie : les jolies femmes et les oiran (courtisanes) célèbres, les shunga (scènes érotiques), le théâtre kabuki et les lutteurs de sumo, les yōkai (créatures fantastiques), les egoyomi (calendriers) et les surimono (cartes de vœux), le spectacle de la nature et des meisho-e (lieux célèbres).

Alors qu'il passe au Japon pour vulgaire, parce qu'il valorise des sujets issus du quotidien et se voit publié massivement grâce à la technique d'impression de l'estampe, ce genre connaît à la fin du XIXe siècle un grand succès auprès des Occidentaux. Après l’ouverture forcée par l'attaque des Navires noirs américains et la signature du traité inégal de la Convention de Kanagawa, le pays est forcé d'accepter le commerce avec le monde occidental (États-Unis, Royaume-Uni, France, Pays-Bas et Russie) à partir de 1858. L'arrivée en grande quantité de ces estampes japonaises en Europe et la naissance du japonisme influencent alors fortement la peinture européenne et, en particulier, l'école de Pont-Aven avec Camille Pissarro, Paul Cézanne, Émile Bernard puis Paul Gauguin[2], et les impressionnistes.

Interprétation de l'expression « monde flottant »

Résumé

Contexte

Ukiyo (浮世, « monde flottant »), dans son sens ancien, est lourdement chargé de notions bouddhiques, avec des connotations mettant l'accent sur la réalité d'un monde où la seule chose certaine, c'est l'impermanence de toutes choses[3]. C'est là pour les Japonais un très vieux concept qu'ils connaissent depuis l'époque de Heian (794-1185)[N 1].

Ce mot empreint de résignation, les habitants d'Edo (et, avec eux, ceux d'Ōsaka et de Kyōto) le reprennent au XVIIe siècle en le détournant de son sens à une époque où leur ville connaît une remarquable expansion due à son statut nouveau de capitale ainsi qu'à la paix qui règne désormais.

Le terme ukiyo apparaît pour la première fois dans son sens actuel dans Les Contes du monde flottant (Ukiyo Monogatari), œuvre de Asai Ryōi parue vers 1665, où il écrit dans la préface[1] :

Vivre uniquement le moment présent,

se livrer tout entier à la contemplation

de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier

et de la feuille d'érable... ne pas se laisser abattre

par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître

sur son visage, mais dériver comme une calebasse

sur la rivière, c'est ce qui s'appelle ukiyo[3].

L'utilisation du mot ukiyo (« monde impermanent ») pour qualifier les « images » (e) — estampes et peintures — de l'époque est difficile à interpréter pour les Occidentaux qui découvrent l’ukiyo-e dans la seconde moitié du XIXe siècle : ses connotations, son ironie latente — il est chargé de religiosité alors qu'il désigne la vie bouillonnante qui tourne notamment autour des « maisons vertes » et du « quartier réservé » du Yoshiwara — suscitent quelques interrogations. Edmond de Goncourt, amateur d'art japonais[4], s'efforce de les lever en posant la question à Hayashi, l'interprète japonais de l'Exposition universelle de 1878, qui deviendra l'un des grands pourvoyeurs de l'Occident en estampes. Celui-ci lui répond que « votre traduction de ukiyo-e par l'école du monde vivant […] ou de la vie telle qu'elle se passe sous nos yeux […] rend exactement le sens[3] ».

La transposition qui figure dans certains ouvrages français, « Image de ce monde éphémère[5] », paraît pertinente car rendant compte tout à la fois de la notion d'impermanence bouddhique et de l'insouciance d'une société en pleine mutation, attachée à décrire les plaisirs de la vie quotidienne telle qu'elle est.

L'estampe ukiyo-e, un art à la portée de tous

Résumé

Contexte

Cette forme d’art connaît une grande popularité dans la culture métropolitaine d'Edo durant la seconde moitié du XVIIe siècle, naissant dans les années 1670 avec les travaux monochromes de Moronobu qui en fut le premier chef de file[N 2].

Aspects économiques

Initialement, les estampes étaient exclusivement imprimées à l’encre de Chine sumi ; plus tard, certaines estampes sont rehaussées de couleurs apposées à la main[6] — ce qui restait coûteux — puis par impression à partir de blocs de bois portant les couleurs à imprimer, encore très peu nombreuses. Enfin, dans la dernière moitié du XVIIIe siècle, Harunobu met au point la technique d’impression polychrome pour produire des nishiki-e (« estampes de brocart »).

Les ukiyo-e sont abordables financièrement car ils peuvent être reproduits en grande série (de l'ordre de quelques centaines, car après trois cents exemplaires environ, le bois s'émousse et les traits deviennent moins précis[7]). Ils sont principalement destinés aux citadins qui ne sont généralement pas assez riches pour s’offrir une peinture. Ce développement de l’ukiyo-e s'accompagne de celui d'une littérature populaire, avec les ventes importantes des kibyōshi et des sharebon[1]. Le sujet initial des ukiyo-e était la vie urbaine[1], en particulier les scènes du quotidien dans le quartier des divertissements. De belles courtisanes, des sumotoris massifs, ainsi que des acteurs de kabuki populaires sont ainsi dépeints se livrant à des activités plaisantes pour l'œil. Par la suite, les paysages connaissent également le succès.

Censure

La démocratisation de l'art apportée par l'estampe ne va cependant pas sans quelques contreparties.

Les sujets politiques et les personnages dépassant les strates les plus humbles de la société n'y sont pas tolérés et n'apparaissent que très rarement. Bien que la sexualité n'y soit pas autorisée non plus, elle n'en est pas moins présente de façon récurrente. Les artistes et les éditeurs sont parfois punis pour la création de ces shunga au caractère sexuel explicite.

On peut citer à cet égard le cas d'Utamaro[8], qui fut menotté pendant 50 jours pour avoir produit des estampes représentant la femme et les cinq concubines d'un célèbre personnage de l'histoire récente, Hideyoshi. Il est vrai qu'il avait par ce biais associé à un sujet libertin le monde politique de son temps[N 3].

On voit ici la façon dont Shunman utilise les nuances de gris pour produire un de ses chefs-d'œuvre, malgré les limitations imposées par la censure.

Aussi les estampes doivent-elles être approuvées par la censure du bakufu, le gouvernement militaire, et porter le cachet du censeur qui en autorise l'impression[9]. Le rôle du censeur ne se limite d'ailleurs pas aux aspects de politique ou de mœurs, mais aussi, selon les époques, à la limitation des couleurs ; ainsi, les réformes de l'ère Kansei visent à lutter contre l'inflation et le luxe ostentatoire, en interdisant entre autres mesures l'emploi d'un trop grand nombre de couleurs dans les estampes, contrainte que certains artistes ukiyo-e tels que Kubo Shunman détournent de son but premier en concevant alors d'exceptionnelles estampes en subtils dégradés de gris[10].

De façon plus anecdotique, mais très révélatrice de l'attitude des autorités envers le monde de l’ukiyo-e, les édits de censure allèrent, à partir de 1793, jusqu'à interdire de faire figurer le nom des femmes sur les estampes qui les représentaient, à la seule exception des courtisanes du Yoshiwara. Ce qui donna lieu à un nouveau jeu intellectuel pour des artistes tels qu'Utamaro, qui continua à faire figurer le nom de l'intéressée… mais sous forme de rébus[11]. Cependant, la censure réagit dès le 8e mois de 1796, en interdisant dès lors de tels rébus[1].

Histoire

Résumé

Contexte

Les ukiyo-e appartiennent à deux époques majeures de l'histoire du Japon : la période Edo, qui comprend les ukiyo-e des origines à environ 1867, puis (de façon beaucoup moins significative) l'ère Meiji qui se poursuit jusqu’en 1912. Dans son ensemble, la période Edo est plutôt calme, offrant ainsi un environnement idéal pour le développement de l’art sous une forme commerciale. L’ère Meiji, elle, se singularise par l'ouverture du Japon à l'Occident et le déclin de l’ukiyo-e traditionnel, dans son style, ses sujets et ses techniques (arrivée de couleurs chimiques, par exemple).

Naissance de la gravure sur bois au Japon

Fudō, un des douze deva, au milieu des flammes.

Bien avant l'estampe japonaise telle que nous la connaissons au travers de l’ukiyo-e, existaient au Japon des gravures sur bois, réalisées selon une technique importée de Chine[12] :

- Ce furent d'abord des gravures sur bois d'origine bouddhiste, comportant des images sacrées et des textes. La toute première estampe imprimée au Japon fut donc le Sutra du Lotus, réalisé par Koei et daté de 1225, pour le temple Kōfuku-ji à Nara, l'ancienne capitale du Japon[13] ;

- Puis l'impression d'estampes, toujours de nature religieuse, se développe à Kyōto, la nouvelle capitale, du XIIIe siècle au XIVe siècle[14]. Au XVIIe siècle, dans cette même région se développe l'art Ōtsu-e, des gravures sur bois repeintes destinées aux voyageurs et aux classes populaires[15],[16].

Origines de l’ukiyo-e

Les racines de l’ukiyo-e, elles, remontent à l’urbanisation de la fin du XVIe siècle qui favorise le développement d’une classe de marchands et d’artisans. Ces derniers commencent à écrire des fictions et à peindre des images rassemblées dans des e-hon (絵本, « livres d’images » présentant des récits illustrés) (aussi ehon) ou des romans, tels que les Contes d’Ise (Ise monogatari, 1608) de Honami Koetsu[17].

Au début, les ukiyo-e sont souvent utilisés pour illustrer ces livres, mais progressivement, ils s’en affranchissent grâce aux épreuves réalisées sur une feuille volante ichimai-e[1] ou aux affiches gravées pour le théâtre kabuki. Les sources d’inspiration sont à l’origine les contes et les œuvres d’art chinois. Mais les plaisirs offerts par la capitale sont de plus en plus présents, et les guides touristiques, ceux du Yoshiwara par exemple, sont eux aussi populaires et largement répandus, puisque Moronobu édite son Guide de l'amour au Yoshiwara (吉原恋の道引, Yoshiwara koi no michibiki) dès 1678[1]. Les principes de représentation mis au point par Monorobu sont repris par tous les artistes de l'ukiyo-e : la primauté de la ligne aux dépens de l'expression des volumes, ainsi que l'extrême attention accordée aux détails décoratifs, notamment aux motifs des kimonos[18].

Puis, au XVIIIe siècle, cette image de la jolie fille (bijin) donne l'occasion, comme à Nishikawa Sukenobu, de figures à la beauté subtilement stylisée, produisant avec des kimonos splendidement ouvragés des compositions raffinées. Ces livres illustrés proposent ainsi des « catalogues » pour teinturiers. On voit aussi apparaître à la fin du XVIIIe siècle une véritable encyclopédie du monde des plaisirs, Le Grand Miroir de la voie de l'amour (色道大鏡, Shikidō ōkagami), de Kizan Fujimoto (藤本箕山, Fujimoto Kizan)[19].

Essor de l’ukiyo-e

L'ukiyo-e s'est développé peu à peu, au fur et à mesure que se révélaient de grands artistes. Le « découper » en périodes serait arbitraire ; en revanche, il est possible de « regrouper » les principaux artistes ayant permis les grandes étapes, chacune correspondant à un tournant : la création des « estampes de brocart » par Harunobu, par exemple, ou encore, l'apparition, dans un laps de temps finalement très bref, des trois artistes « phares » que furent Kiyonaga, Utamaro et Sharaku.

De même, isoler l'œuvre de Hiroshige, Hokusai et leurs successeurs permet de mieux comprendre l'apparition de nouveaux sujets (les paysages), en relation avec l'influence de l'Occident.

Ces regroupements, cependant, doivent être considérés comme des courants, pouvant se chevaucher à un moment donné[20].

Les « primitifs », de 1670 à 1765 environ

À partir de 1670 environ, et après quelques balbutiements, avec Iwasa Matabei[21], l’ukiyo-e commence véritablement son envol avec Moronobu, ainsi que Sugimura Jihei, que l'on confondra d'ailleurs avec lui très longtemps[22]. Moronobu, tout particulièrement, a un rôle essentiel puisqu'on le considère généralement comme le fondateur de l'ukiyo-e, et, en tout cas, comme celui qui a su fédérer les premiers efforts pour en faire un nouveau genre abouti.

Viennent ensuite d'autres grands artistes, parmi lesquels on doit citer Kiyonobu (1664-1729), qui réalise de nombreux portraits d'acteurs de kabuki (son père Kiyomoto était lui-même acteur de kabuki[1]). Si le genre de l’ukiyo-e s'est alors déjà bien imposé, subsistent encore quelques artistes en dehors de ce style. Le plus important, le plus intéressant surtout, est sans doute Hanabusa Itchō, par sa touche vivante, brillante et originale[23].

Masanobu (1686-1764), autre grand artiste de cette période, va introduire de nombreuses innovations techniques (treize, dit-on) qui permettront à l’ukiyo-e d'évoluer, telles que la perspective occidentale, le fond micacé, ou les estampes « laquées » pour leur donner du brillant urushi-e[24]. On le crédite même de l'idée fondamentale de ne plus apposer les couleurs à la main, mais de les imprimer au moyen de blocs de bois spécifiques, en faisant appel en particulier à deux couleurs complémentaires, le rose et le vert (les benizuri-e sont imprimées en rose beni, auquel le vert vient parfois s'ajouter pour produire l'illusion d'un spectre de couleur complet)[25]. Il aurait aussi, le premier, utilisé de nouveaux formats, ōban et hashira-e[1]. Sur le plan stylistique, il fait d'autre part de nombreux portraits en pied de courtisanes, d'un style malgré tout différent de ceux que font les Kaigetsudō sur le même sujet.

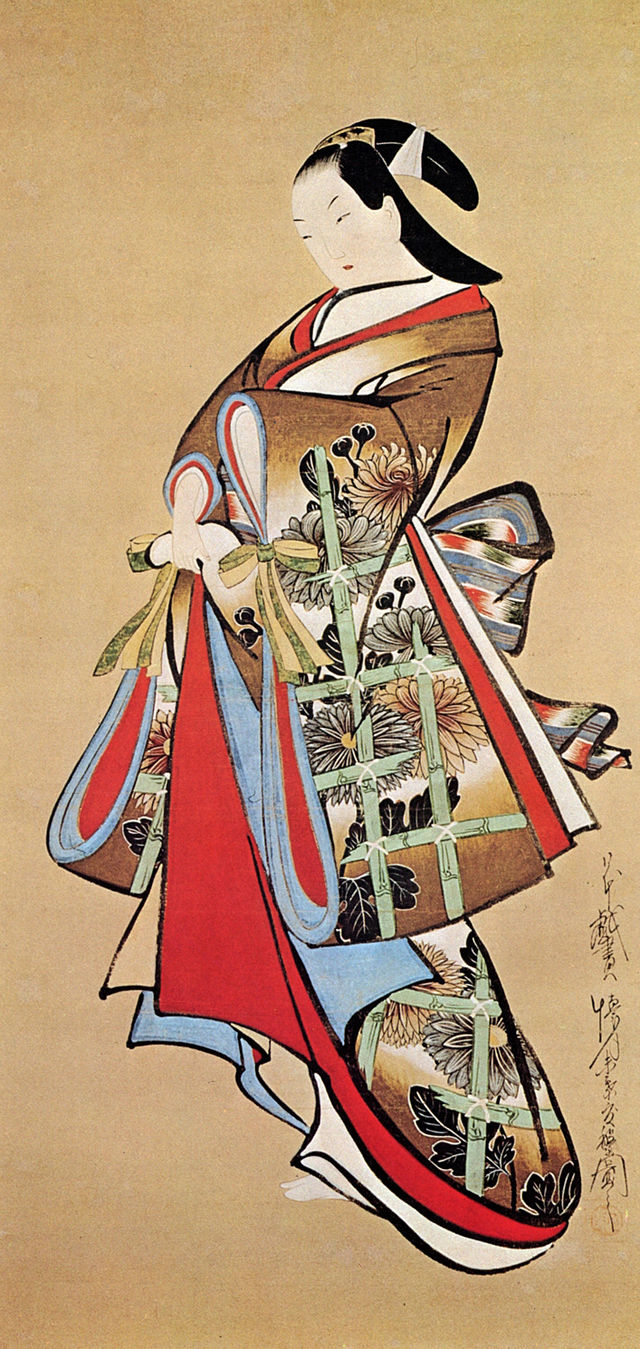

L'école Kaigetsudō et leur maître, Kaigetsudō Ando, ont recours à un style dépouillé et somptueux à la fois, qui se caractérise par la peinture de grands kakemonos sur papier, mais aussi sur soie, mettant en scène des femmes hiératiques et mystérieuses. Car les Kaigetsudō, qui comptent parmi les grands noms de l’ukiyo-e, sont d'abord et avant tout des peintres, au point qu'on ne connaît de Kaigetsudō Ando aucune estampe, mais uniquement des peintures[1]. Cependant, les estampes issues de l'atelier des Kaigetsudō que l'on connaît comptent au nombre des plus précieuses de l’ukiyo-e[26].

Sukenobu, peintre de bijin (« jolies femmes ») vêtues de somptueux kimonos, amorce une évolution vers des femmes moins majestueuses, plus menues. Ainsi s'amorce un changement important de l’ukiyo-e, puisque Sukenobu est probablement l'artiste qui a eu la plus grosse influence sur Harunobu[27]. Dès cette époque, les « portraits de jolies femmes » (bijin-ga) sont le sujet majeur de l'estampe ukiyo-e, qu'il s'agisse ou non de courtisanes.

Les « estampes de brocart » (seconde moitié du XVIIIe siècle)

Vers le milieu du XVIIIe siècle, Harunobu fournit, à leur demande, des « calendriers estampes » (egoyomi) à ses riches clients. Leur goût des belles choses l'incite à mettre en œuvre les techniques les plus raffinées, débouchant, aux alentours de 1765, sur les nishiki-e, ou « estampes de brocart »[28]. Outre les bijin-ga, les portraits d'acteurs de kabuki constituent un sujet majeur, ce théâtre devenant la distraction phare de l'époque. Apparaissent également dans les estampes de Harunobu des scènes de la vie quotidienne.

Koryusai, ancien samouraï d'abord formé au style de l'école Kanō[29], continue dans la veine de Harunobu, avant d'évoluer peu à peu vers un style plus personnel[30]. De son côté, Bunchō réalise lui aussi de fort belles estampes, mais dans un style encore trop proche de celui de Harunobu pour pouvoir être considéré comme novateur. Il est cependant l'un des plus talentueux parmi les héritiers directs de Harunobu[31].

Shunshō (1726-1793), lui, sait à la fois prolonger l'œuvre de Harunobu, tout en faisant rapidement évoluer de l'ukiyo-e grâce à ses scènes de kabuki et à ses portraits d'acteurs, dans un style bien différent de celui de Kiyonobu, qui avait ouvert la voie au début du XVIIIe siècle. Ce style annonce celui de Shun'ei, et par conséquent, préfigure celui de Sharaku lui-même[32].

« L'âge d'or » (1780-1810 environ)

Très vite, dès 1780 environ, l'arrivée de Kiyonaga marque le début de « l'âge d'or » de l’ukiyo-e[20], qui se poursuit avec Utamaro et Sharaku, dont la maturité éclatante, presque baroque parfois[33], constitue un apogée, déjà peut-être aussi porteur des premiers signes d'une décadence[33].

L'entrée en scène de Kiyonaga ouvre une période de classicisme épanoui, d'équilibre[34], qui voit se multiplier des scènes très vivantes, que peignent aussi Utamaro, ou encore Shunchō. Elles montrent l'arrivée d'une civilisation des loisirs pour les Japonais les plus fortunés :

- Promenades en bateau sur la Sumida (pentaptyque d'Eishi[35], par exemple, ou encore Promenade nocturne sur la Sumida, d'Utamaro[36]) ;

- Embarquement pour une croisière nocturne, avec emport d'un panier-repas préparé par un restaurant (Shunchō)[37] ;

- Excursions champêtres ;

- Diptyques de Kiyonaga montrant des groupes de courtisanes avec leurs clients prenant l'air sur la terrasse des maisons vertes, surplombant d'admirables paysages[38], etc. ;

- Chasse nocturne aux lucioles (Chōki).

Kiyonaga innove de plusieurs points de vue : tout d'abord, il délaisse le petit format chuban, favori de Harunobu[39], au profit du grand format ōban, conduisant à des estampes d'un aspect moins intimiste. Plus encore, il introduit de grandes compositions assemblant plusieurs feuilles de format ōban, pour créer des diptyques et même des triptyques[40] ; l'idée sera reprise plus tard par Utamaro, ainsi que par Hiroshige. Ces formats plus importants permettent à Kiyonaga d'y faire évoluer ces grandes femmes sveltes, souvent en groupe, si caractéristiques de son style[40].

Utamaro, de son côté, édite des séries de portraits « en gros plan » de jolies femmes et de courtisanes (okubi-e). Dans sa lignée s'inscrivent de nombreux artistes doués, tels que Eishi, issu d'une famille de samouraïs, et ses disciples Eisho, Eisui, ou Eiri. Formé à la peinture classique avant de s'orienter vers l’ukiyo-e, Eishi illustre le genre tant par ses peintures que par ses estampes, qui mettent en scène de minces jeunes femmes d'une grâce patricienne[41].

Tant Utamaro que Sharaku ont recours à des formes d'estampe élaborées et luxueuses, faisant appel à de spectaculaires fonds micacés (kira-e), des fonds enrichis de paillettes métalliques (kiri, ou akegane, poudre de laiton, pour imiter l'or, ou de cuivre)[42], par exemple dans les Douze Heures des maisons vertes (青楼十二時, Seirōjyūnitoki), d'Utamaro, ainsi qu'à des techniques de gaufrage (kara-zuri, ou « impression à vide »), ou encore de lustrage par frottage sans encre du papier placé à l'envers sur la planche gravée (shōmen zuri)[42].

Dans le domaine de la représentation d'acteurs de kabuki, le sommet de l'ukiyo-e sera atteint avec Sharaku. Mais déjà, le caractère spectaculaire et excessif de ces estampes montre qu'il sera difficile d'aller plus loin[43].

De nouveaux thèmes (1810 à 1868 environ)

Hokusai, et Hiroshige sont les artistes dominants de l’époque[44]. À la suite de l’étude de l’art européen, la perspective fait son apparition, Toyoharu s'attachant dès 1750 à en comprendre les principes, avant de les appliquer à l'estampe japonaise[45]. D’autres idées se voient également reprises et assimilées et la représentation des paysages du Japon devient un sujet majeur.

Les œuvres de Katsushika Hokusai représentent surtout la nature et des paysages. Ses Trente-six vues du mont Fuji (富嶽三十六景, Fugaku sanjurokkei) sont publiées à partir d’environ 1831.

La représentation de la vie quotidienne, croquée sur le vif, prend aussi une grande importance, comme en témoignent les carnets des Hokusai Manga où fleurissent les petites scènes en tous genres (acrobates et contorsionnistes, scènes de bain, petits métiers, animaux divers, etc.).

De son côté, Hiroshige multiplie lui aussi les croquis pris sur le vif dans ses carnets d'esquisses, où il fige les instants et les lieux dont la contemplation l'inspire particulièrement : on voit ainsi de petits personnages s'activer dans des paysages enchanteurs, souvent le long des rives d'un fleuve[46].

Lui et quelques autres créent de nombreuses estampes dont les motifs sont inspirés par la nature. Hiroshige, surtout, devient véritablement le chantre des paysages japonais[47], avec en particulier ses différentes « routes du Tōkaidō », hymne aux plus belles vues de la campagne sur la route reliant Tokyo et Kyoto[48].

En 1842, dans le cadre de la réforme Tenpo, les images représentant des courtisanes, des geishas ou des acteurs (par exemple : onnagata) sont interdites[49]. Ces thèmes renouent néanmoins avec le succès dès qu’ils sont de nouveau autorisés.

Pendant l’ère Kaei (1848-1854), de nombreux navires étrangers arrivent au Japon[50]. Les ukiyo-e de l’époque reflètent les changements culturels.

Ouverture du Japon et déclin de l’ukiyo-e

À la suite de la restauration Meiji en 1868, le Japon s'ouvre aux importations de l’Occident, notamment la photographie et les techniques d’imprimerie. Les couleurs naturelles issues de plantes utilisées dans les ukiyo-e sont remplacées par des teintes chimiques à l'aniline importées d’Allemagne.

La figure dominante de l'estampe japonaise pendant l'ère Meiji est sans doute Yoshitoshi, élève de Kuniyoshi, et considéré par beaucoup comme le dernier grand artiste d'estampe ukiyo-e[51]. Son style bien reconnaissable, à la fois fin, précis et empreint d'une atmosphère fantastique, n'est pas indigne de ses grands prédécesseurs. Ses estampes recourent pour leur impression à des techniques raffinées telles que le shōmen zuri (impression à l'envers, à sec), qui produit un effet de lustrage du papier et permet par exemple d'imiter la texture de la soie[52].

Au XXe siècle, durant les périodes Taishō et Shōwa, l’ukiyo-e connaît une renaissance sous la forme des mouvements shin-hanga et sōsaku hanga[53] qui cherchent tous deux à se distinguer de la tradition d’un art commercial de masse. Ironiquement, le courant shin hanga, littéralement « nouvelles épreuves », est largement encouragé par les exportations vers les États-Unis d’Amérique. S’inspirant de l’impressionnisme européen[54], les artistes intègrent des éléments occidentaux tels que les jeux de lumière et l’expression de l’humeur personnelle, mais se concentrent sur des thèmes strictement traditionnels. Le principal éditeur est alors Watanabe Shozaburo à qui l’on attribue la création du mouvement. Parmi les artistes principaux, on peut citer Itō Shinsui[N 4] et Kawase Hasui[N 5] qui sont élevés au rang de « Trésors nationaux vivants » par le gouvernement japonais.

Le mouvement sōsaku hanga (littéralement « estampe créative »), moins réputé, adopte une conception occidentale de l’art : l'estampe ne doit pas être le résultat du travail de plusieurs « artisans » (le dessinateur, le graveur, l'imprimeur), mais l'œuvre d'un « artiste » unique, à la fois peintre, graveur et imprimeur, maîtrisant l'ensemble du processus[55]. Ce mouvement s'oppose donc à l’ukiyo-e traditionnel, où les différentes étapes — le dessin, la gravure, l’impression — sont séparées et exécutées par des personnes différentes et hautement spécialisées, dont l'éditeur est souvent le chef d'orchestre. Le mouvement est établi formellement avec la formation de la Société japonaise d’épreuves créatives en 1918 mais connaît cependant un succès commercial moindre que celui du shin hanga dont les collectionneurs occidentaux préfèrent l’aspect plus traditionnellement japonais. Produisant essentiellement des estampes produites à partir de gravure sur bois (comme pour l’ukiyo-e traditionnel), le sōsaku hanga s'intéresse peu à peu de plus en plus aux procédés occidentaux que sont la lithographie, l'eau-forte, ou la sérigraphie, à partir de la fin des années 1950[56].

Des ukiyo-e sont toujours produits au XXIe siècle et demeurent une forme d’art influente, inspirant notamment les mangas et les anime[57].

Principaux artistes

Moronobu et les débuts de l’ukiyo-e

- Moronobu (1618-1694), fondateur de l’ukiyo-e

- Sugimura Jihei (actif de 1681 à 1698), au style proche de Moronobu, avec qui il a longtemps été confondu

- Kiyonobu (1664-1729), fondateur de l'école Torii

- Masanobu (1686-1764), grand innovateur, et l'un des tout premiers à travailler sur la perspective occidentale

- Toshinobu (actif de 1716 à 1751), d'un style proche de Masanobu

- Toyonobu (1711-1785), d'un style proche de Masanobu

- Kaigetsudō Ando (actif de 1700 à 1714), maître de l'école Kaigetsudō

- Kaigetsudō Anchi (actif de 1704 à 1736), son élève, et peut-être son fils

- Kaigetsudō Dohan (actif de 1704 à 1716), élève d'Ando

- Kaigetsudō Doshin (actif au début du XVIIIe siècle), élève d'Ando

- Matsuno Chikanobu (actif de 1704 à 1716), au style proche des Kaigetsudo

- Baiōken Eishun (actif de 1710 à 1755 environ), au style proche des Kaigetsudo

- Miyagawa Chōshun (1683-1753), artiste de grande qualité, mais mal connu

- Sukenobu (1671-1751), artiste de Kyoto, inspirateur de Harunobu

Harunobu et ses héritiers

- Harunobu (1725-1770 environ), créateur de l'« estampe de brocart »

- Suzuki Harushige (1747-1818), imitateur de Harunobu et de l'Occident, et auteur d'un livre sur Copernic

- Koryusai (1735-1790), dont le style initial est très proche de celui de Harunobu

- Shunshō (1726-1792), chef de file de l'école Katsukawa

- Bunchō (actif de 1756 à 1790), dont le style est proche de celui de Harunobu

- Katsukawa Shun'ei (1762-1819), élève de Shunshō, connu pour la qualité de ses portraits d'acteurs de kabuki

L'âge d'or de l’ukiyo-e : Kiyonaga, Utamaro, Sharaku et les autres

- Kiyonaga (1752-1815), un des plus grands artistes ukiyo-e, novateur tant par le style que par la technique

- Shunchō (actif de 1770 à la fin du XVIIIe siècle), au style proche de celui de Kiyonaga

- Shunman (1757-1820), dont le style raffiné s'inspire de celui de Kiyonaga

- Katsukawa Shunzan (actif entre 1782 et 1798), au style proche de celui de Kiyonaga

- Utamaro (1753-1806), dont les estampes d’okubi-e sur fond micacé sont un des sommets de l’ukiyo-e

- Sharaku (actif en 1794 et 1795), une fulgurante carrière de quelques mois dans l'estampe de kabuki

- Eishi (1756-1829), un ancien samouraï, dont l'art élégant prolonge celui d'Utamaro

- Eisho (actif entre 1790 et 1799), élève de Eishi, proche d'Utamaro par ses okubi-e

- Eisui (actif entre 1790 et 1823), élève de Eishi, proche d'Utamaro par ses okubi-e

- Toyokuni (1769-1825), surtout connu pour ses portraits d'acteurs de kabuki

- Chōki (fin du XVIIIe-début du XIXe siècle), un talent original qui évoque un peu le style de Kiyonaga

Hokusai, Hiroshige et la fin de l’ukiyo-e traditionnel

- Ryūsai Shigeharu (1803-1853)

- Toyoharu (1735-1814), dont l'étude de la perspective occidentale ouvre la voie à Hiroshige

- Hokusai (1760-1849), l'un des deux grands artistes ukiyo-e du XIXe siècle

- Hiroshige (1797-1858), son rival et son égal

- Keisai Eisen (1790-1848), travaille avec Hiroshige à la série Les Soixante-neuf Stations du Kiso Kaidō

- Kuniyoshi (1797 ou 1798-1861), dont Yoshitoshi est l'élève

- Kunisada (1786-1865), contemporain de Hiroshige

Yoshitoshi, puis le shin hanga et le sōsaku hanga

- Yoshitoshi (1839-1892), le dernier grand artiste ukiyo-e

- Kunichika (1835-1900), élève de Kunisada

- Kawase Hasui (1883-1957), chef de file d'une nouvelle approche de l'estampe japonaise, le shin hanga

- Itō Shinsui (1898-1972), artiste shin hanga

Principaux thèmes

Résumé

Contexte

Bijinga

Les bijin-ga (美人画, peintures de bijin, « peintures de jolies femmes ») constituent l'un des grands genres de la peinture et de l'estampe japonaise, au centre de l'intérêt des artistes ukiyo-e[20],[58]. Il s'agit bien souvent du portrait de courtisanes célèbres nommément identifiées et célébrées pour leur beauté.

Le bijin-ga et la représentation de courtisanes — élément essentiel de la vie sociale de l'ancien Japon[59] — est sans doute le genre qui a le plus marqué l'estampe japonaise, plus que le kabuki, et plus que la représentation des paysages, qui ne s'est véritablement développée qu'au XIXe siècle[60]. À la beauté de la femme, le bijinga associe celle de son kimono, dont la splendeur et le raffinement sont indissociables de l'attrait qu'elle exerce[61].

Le bijinga a été le sujet favori de l'estampe japonaise du début à la fin, du XVIIe siècle au XXe siècle sans discontinuer. Tous les grands noms de l’ukiyo-e ou à peu près ont fait des portraits de bijin, à des degrés divers, même si des artistes comme les Kaigetsudo, Harunobu, Sukenobu, Kiyonaga, Eishi et Utamaro s'y sont particulièrement illustrés.

Shunga

Les shunga (春画) sont des estampes japonaises érotiques, de style ukiyo-e. Shunga signifie littéralement « image du printemps ». Ce mot serait en effet dérivé de l'expression chinoise chungonghua (japonais : shunkyūga), signifiant « image du palais du printemps », en évocation de la vie joyeuse menée au palais du prince héritier[62], euphémisme poétique choisi afin d'évoquer leur caractère sexuel.

L'âge d'or des shunga se situe dans l'Époque d'Edo, entre 1600 et 1868. Si ces estampes sont clandestines, elles n'en bénéficient pas moins d'une certaine complaisance de la part du pouvoir, puisque les estampes libertines shunga ne seront saisies qu'une seule fois, en 1841[63].

Les shunga constituent très tôt une catégorie majeure au sein de l’ukiyo-e, jusqu'à en représenter une part essentielle les premiers temps, puisque, aux alentours de 1680, Sugimura Jihei, contemporain de Moronobu, leur consacre près des deux tiers de son œuvre[64].

Les plus grands artistes de l'ukiyo-e s'y sont essayés : Harunobu, Shunshō, Kiyonaga, Utamaro, Eishi, Hokusai, et même Hiroshige, en ont tous produit, parfois en abondance, sous forme d'estampes, permettant une large diffusion, mais aussi, quoique plus rarement, sous forme de peintures[1].

Quant au célèbre Almanach illustré des maisons vertes (吉原青楼年中行事, Yoshiwara seirō nenjū gyōji) que publient Utamaro et Jippensha Ikku en 1804, il ne s'agit pas d'un livre de shunga, mais plutôt d'un guide sur les us et coutumes des maisons de courtisanes. Il va cependant largement contribuer à la réputation d'Utamaro en France, puisque l'artiste japonais sera surnommé en 1891, par Edmond de Goncourt, « le peintre des maisons vertes » (les maisons closes), bien qu'un tiers seulement des très nombreuses estampes connues de lui soit en réalité consacré au quartier des plaisirs, le Yoshiwara d'Edo[65].

E-goyomi, surimono

Les e-goyomi, et plus tard, les surimono qui leur succéderont[N 6], sont de luxueuses estampes de petit format faisant l'objet d'une commande privée de la part de riches particuliers. L'aisance des commanditaires permet de mettre en œuvre les techniques les plus coûteuses, ce qui conduit Harunobu à mettre au point et à populariser les « estampes de brocart », les nishiki-e, à partir des e-goyomi dont il est le plus grand artiste. Les premières estampes nishiki-e seront d'ailleurs publiées en réutilisant simplement les planches d’e-goyomi dont on a seulement retiré le nom du commanditaire et les chiffres correspondant aux mois longs[66].

Ces e-goyomi (絵暦, littéralement « images de calendrier ») sont en effet des calendriers japonais sous forme d'estampes. Leur raison d'être se trouve dans la complexité du calendrier lunaire japonais, qui se traduit par le fait qu'à l'époque, les mois longs et les mois courts changent chaque année, sans aucune règle logique. Ces e-goyomi ont donc pour but de contourner le monopole d'état sur les calendriers, en cachant dans de luxueuses estampes, échangées lors de réunions entre amis, la liste des mois longs de l'année à venir[53].

À leur aspect purement utilitaire se mêlent des jeux de l'esprit : l'artiste doit dissimuler avec adresse les nombres indiquant les mois longs dans la composition de l'estampe. On les cache fréquemment dans les motifs géométriques de l'obi, la large ceinture, ou encore du kimono d'un des personnages féminins. Ensuite, l'artiste intègre également dans la composition des références cachées à la culture classique ou à des légendes extrême-orientales, dissimulées sous des parodies (mitate[53]) de la légende d'origine. Percer le double sens de ces calendriers constituait ainsi de plaisants défis pour les cercles littéraires[1].

Ces parodies, ces mitate, apparaissent fréquemment dans l'estampe japonaise, en dehors même des e-goyomi : on les retrouve ainsi chez Utamaro avec une parodie du « chariot brisé » (évocation d'un épisode de la lutte opposant Michizane au clan Fujiwara), ou encore une parodie des « vassaux fidèles », reprenant l'histoire des 47 ronin qui, pour l'occasion, sont remplacés par des courtisanes, ou enfin une scène d'« ivresse à trois », où l'on peut découvrir, derrière les trois courtisanes, une parodie des trois sages Confucius, Bouddha et Lao-tseu[67]

Kabuki et yakusha-e

À Edo, la capitale, après le « quartier réservé » du Yoshiwara et ses courtisanes, le théâtre de kabuki est l'autre grand pôle d'attirance pour les artistes de l'ukiyo-e.

Leur intérêt pour le kabuki est d'autant plus grand qu'ils contribuent à la publicité des théâtres et à la notoriété des acteurs que représentent les yakusha-e (役者絵)[53]. Ces « images d'acteurs de kabuki » jouent un peu le rôle des « programmes » de théâtre ou d'opéra que l'on rencontre aujourd'hui, et certains d'entre eux commémorent non seulement un acteur, mais parfois une représentation précise de la pièce dans laquelle il jouait.

Parallèlement aux portraits d'acteurs, les lutteurs de sumo sont également représentés : dès le XVIIe siècle, Moronobu illustre des livres sur le sumo, puis, plus tard, Buncho et Koryusai font les premiers portraits de lutteurs.

Enfin, l'école Katsukawa, en particulier avec Shunsho et Shun'ei, profite de son expérience des portraits d'acteurs de kabuki pour s'investir dans ceux des sumotoris. Plus tard, Utamaro, Sharaku et Hokusai s'intéresseront également aux portraits de lutteurs de sumo[68].

Faune et flore, « insectes » (kachō-ga)

Les maîtres de l'estampe de la fin du XVIIIe siècle, et surtout du XIXe, trouvent souvent leur inspiration dans des sujets tirés de l'observation de la nature (kachō-ga[53]).

C'est le cas d'Utamaro, avec, en particulier, trois œuvres majeures : Les Insectes choisis (画本虫撰, Ehon mushi erabi), de 1788, le Livre des oiseaux (百千鳥狂歌合, Momo chidori kyōka awase), de 1791, ainsi que le célèbre livre intitulé Souvenirs de la marée basse (潮干のつと, Shiohi no tsuto), de 1790 environ, sur les coquillages et les algues abandonnés par la mer[69].

Un grand nombre de ces sujets sont regroupés sous le terme général d'« insectes » (ou mushi, 虫, en japonais), qui inclut non seulement les insectes proprement dits, mais aussi les coquillages, les escargots, et autres grenouilles et bestioles des champs.

Un mushi tout particulier se retrouve dans les estampes appelées hotaru-gari (蛍狩), les lucioles (hotaru, 蛍). Divertissements emblématiques de la période estivale japonaise, la contemplation et la chasse aux lucioles sont pratiquées par toutes les strates de la société japonaise. Plus généralement les hotaru-gari sont un mélange entre le style des bijin-ga (美人画) avec ses représentations de belles femmes en pleine chasse aux lucioles et le style de contemplation de la nature.

Après Utamaro, Hokusai et Hiroshige consacrent tous deux une part importante de leur œuvre à la représentation des fleurs et des « insectes ».

Fantastique

Le thème du fantastique est très présent dans l'ukiyo-e[70] : on le trouve chez Utamaro, ainsi que chez Hokusai, dans plusieurs estampes, mais aussi dans ses carnets de croquis, les Hokusai Manga. On le rencontre également chez Hiroshige, avec par exemple une réunion nocturne de renards surnaturels, accompagnés de feux follets sous un arbre à Ōji (près du sanctuaire shinto d'Inari), dans les Cent Vues d'Edo.

En effet, le fantastique japonais qui apparaît dans l’ukiyo-e s'appuie sur une riche tradition, au point que, selon celle-ci, lors des chaudes journées d'été, il convient de toujours placer une image de fantôme dans le tokonoma (la petite alcôve où l'on expose le kakemono), de façon à éprouver malgré la chaleur ambiante un plaisant frisson glacé[70].

Dans le monde littéraire de l'époque, Ueda Akinari écrit son ukiyo-zōshi (浮世草子) qui désigne littéralement « les romans du monde flottant », puis, en 1776, ses Contes de pluie et de lune (雨月物語, Ugetsu monogatari), recueil de neuf contes fantastiques qui inspireront en 1953 le film Les Contes de la lune vague après la pluie, de Kenji Mizoguchi.

Lafcadio Hearn, écrivain écossais, arrive au Japon en 1890, y épouse Koizumi Setsu, la fille d'un samouraï ruiné et prend la nationalité japonaise en 1896[71] ; il recueille auprès de sa femme un certain nombre des contes fantastiques qui alimentent l'inconscient japonais, pour en tirer en 1904 le livre Kwaidan (dont Masaki Kobayashi tirera plus tard le film du même nom).

Ces histoires de femmes bafouées qui reviennent hanter leur mari après leur mort, leur longue chevelure noire serpentant comme animée d'une vie propre, se retrouvent dans de nombreuses estampes. Kuniyoshi, un peu plus tard, peuple les siennes de créatures et de thèmes fantastiques[72]. Enfin, son élève Yoshitoshi, le dernier grand artiste ukiyo-e, multiplie les séries sur des thèmes fantastiques, avec ses Cent Histoires de Fantôme du Japon et de la Chine (1865-1866), et surtout avec son œuvre la plus connue, Cent Aspects de la Lune (1885-1892)[73].

Paysages (fūkei-ga) et « vues célèbres » (meisho-e)

Avec l'assimilation progressive de la perspective de la peinture occidentale par les artistes japonais, à la fin du XVIIIe siècle d'abord, puis surtout au XIXe siècle, avec Hokusai et Hiroshige, l'ukiyo-e se dote de la technique nécessaire à la représentation des vues célèbres du Japon, le fūkei-ga[N 7],[74].

Appuyés sur le concept des meisho-e, l'un et l'autre se lancent alors dans la réalisation de longues séries décrivant les plus beaux sites japonais. Les plus connues de ces séries sont :

- Trente-six vues du mont Fuji, de Hokusai ;

- Vues célèbres de la capitale de l'est, de Hokusai ;

- Huit vues de Edo, de Hokusai ;

- Cent vues du mont Fuji, de Hokusai ;

- Trente-six vues du mont Fuji, de Hiroshige cette fois ;

- Huit vues d'Ōmi, de Hiroshige ;

- Cent Vues d'Edo, de Hiroshige ;

- Vues des sites célèbres des soixante et quelques provinces du Japon, de Hiroshige ;

- Les Cinquante-trois Stations du Tōkaidō, de Hiroshige,

- Les Soixante-neuf Stations du Kiso Kaidō, de Hiroshige.

Le monde réel entourant l’ukiyo-e

Résumé

Contexte

Après une longue période de guerres civiles, Tokugawa Ieyasu écrase en 1600 une coalition de rivaux dans l'ouest du Japon au cours de la bataille de Sekigahara et devient, de facto, le dirigeant du pays. En 1603, après s'être fait attribuer le titre de shogun, il fit du village d'Edo (江戸, « porte de la rivière »), où il avait établi ses quartiers généraux, la nouvelle capitale du Japon. C'est le futur Tokyo et le début de l'ère Edo.

Changements économiques et sociaux pendant l'ère Edo

Paix civile retrouvée, expansion démographique et économique

Obsédé par le souci d'éviter à son pays les secousses et les guerres civiles que le Japon connaît depuis quarante ans, guerres d'ailleurs précédées par la désagrégation du pouvoir central au cours des siècles précédents, le shogun Tokugawa Ieyasu, le nouveau maître du Japon, s'engage en 1603 dans la longue période d'immobilisme politique et technologique qui caractérise l'ère Edo. Cet immobilisme délibéré s'accompagne d'une paix enfin retrouvée, d'une prospérité économique remarquable, sur fond de très forte croissance démographique : en 120 ans en effet, soit de 1600 à 1720, la population du Japon fait sans doute beaucoup plus que doubler, passant de 12 à 31 millions d'habitants[75].

Cela s'accompagne d'un isolationnisme de plus en plus marqué, jusqu'au point culminant de 1638, après la rébellion de Shimabara en 1637-1638, au cours de laquelle 37 000 chrétiens japonais révoltés sont massacrés dans la région de Nagasaki. À partir de cette date, les relations avec le reste du monde cessent presque totalement, Tokugawa Ieyasu prenant quand même la précaution de laisser Nagasaki jouer le rôle de fenêtre ouverte sur l'Occident, par le truchement des commerçants hollandais[76].

Neutralisation des samouraïs

Sur le plan intérieur, le problème essentiel est de neutraliser la forte population de samouraïs, devenue inutile à la suite de la pacification du pays. Tokugawa Ieyasu s'appuie pour cela sur le système de la « résidence alternée », le sankin kotai, qui oblige les daimyos à passer une année sur deux à Edo, en y laissant à demeure leur famille en otage. Cette double résidence a non seulement l'avantage d'offrir un moyen de pression sur les daimyos par la prise d'otages, mais aussi celui de peser lourdement sur leurs finances personnelles, obligés qu'ils sont de se déplacer avec leur suite entre deux résidences dont ils doivent assurer l'entretien[77].

En revanche, ce système conduit à la présence constante à Edo d'une population très importante de samouraïs oisifs. Cette gent turbulente, inoccupée, constitue une bonne partie de la clientèle du quartier des plaisirs d'Edo, le Yoshiwara.

Ascension sociale de la bourgeoisie et des marchands

Simultanément, les marchands, qui occupaient jusque-là la position la plus basse dans la hiérarchie sociale, s'assurent, dès la fin du XVIIe siècle, un rôle dominant dans la vie économique. Certains acquièrent une fortune considérable, telle la famille des Mitsui, qui fonde au XXe siècle un empire économique, alors que dans le même temps, la caste militaire, daimyos et samouraïs, connaît de graves difficultés financières[78].

Signe révélateur de cette évolution, certaines estampes peuvent en réalité être considérées comme des annonces publicitaires : ainsi, Utamaro en publie plusieurs séries, telle que la série de neuf intitulée Dans le goût des motifs d'Izugura, réalisée pour promouvoir de grandes enseignes de magasins de textile (Matsuzakaya, Daimaru, Matsuya, etc.), dont le logo apparaît de façon ostensible ; plusieurs de ces magasins existent encore de nos jours[79]. De même, il publie une série de six estampes (Six sélections de courtisanes et de sakés), où il associe courtisanes célèbres et marques de saké fameuse[1].

C'est cette bourgeoisie urbaine de marchands qui marque de son empreinte l'évolution de l'art : l'aristocratie militaire appauvrie cesse d'orienter la demande artistique, qui devient d'inspiration populaire sous l'impulsion première des bourgeois, suivis par les samouraïs oisifs qui ne tardent pas à les rejoindre[80]. Cette société nouvelle et composite recherche la compagnie des geishas, dîne en charmante compagnie à la terrasse de restaurants raffinés comme le Shikian[81], organise des excursions sur la Sumida[36],[82] ou dans la campagne environnante, lit des livres licencieux ou amusants, achète les guides du quartier des plaisirs et les portraits de jolies femmes publiés par Tsutaya Juzaburo. Cette même clientèle préfère les joyeux spectacles de kabuki au nô hiératique, et achète les portraits de ses plus célèbres acteurs, peints par Sharaku.

L’ukiyo-e est donc un art éminemment populaire. Plus que tout autre, il est imprégné du monde dans lequel baignaient ses artistes. Apprécier l’ukiyo-e, c'est donc s'efforcer de connaître et de comprendre les éléments qui composent ce monde, les distractions et les loisirs de la population urbaine aisée qui se développe à cette époque.

Courtisanes et quartiers réservés

Le Yoshiwara est un quartier réservé (kuruwa), créé à Edo dès 1617[83], fermé d'une enceinte, dont les accès sont alors gardés. Les samouraïs doivent y laisser leurs armes à l'entrée. Une fois à l'intérieur, la hiérarchie sociale traditionnelle s'efface : un client avec de l'argent est le bienvenu, qu'il soit roturier ou samouraï. Toutes sortes de catégories sociales, hommes d'affaires, samouraïs, dandys, écrivains et peintres s'y côtoient. On se croise dans les « maisons vertes », mais aussi dans les maisons de thé, les restaurants, les boutiques de luxe ou les établissements de bains[84].

Si, à l'intérieur des quartiers réservés, la hiérarchie extérieure n'a plus cours, une autre hiérarchie se dessine, avec ses rituels et son étiquette. Par exemple, les courtisanes sont divisées en plusieurs échelons, jusqu'à huit[19].

Les peintres de l'ukiyo-e sont en même temps les peintres du Yoshiwara. Ils en assurent dans les faits la promotion par la vente, pour des sommes modiques, du portrait des plus célèbres courtisanes du moment.

La notoriété et le rôle des plus grandes courtisanes sont à cette époque souvent fondés sur bien autre chose que l'aspect purement sexuel : les talents musicaux, l'esprit de repartie, la culture des tayu (l'élite des courtisanes) et des oiran les distinguent des simples prostituées.

D'autre part, les tayu et les oiran, vêtues de leurs vêtements complexes et chatoyants, et chaussées de leurs hautes geta, contribuent à déterminer la nouvelle mode au cours de leur grande parade[85], l'oiran dōchū.

Le monde du théâtre

Fondé selon la tradition en 1603, à l'orée de l'ère Edo, par Izumo no Okuni[86], une ancienne « gardienne de sanctuaire » shinto devenue danseuse[87], le kabuki est ensuite, dans un premier temps, un art très populaire joué par des prostituées (yūjo kabuki)[87]. Alors qu'elles se trouvent confinées dans les quartiers réservés, se développe aussi une forme de kabuki (wakashu) joué par des éphèbes. Les représentations en sont souvent l'occasion de désordres, ce qui conduit à son interdiction en 1652. Cet art cède alors la place au yarō kabuki[88], joué uniquement par des hommes adultes, forme de kabuki plus scénique et plus artistique, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui[89].

À la différence du nô, qui a recours à des masques pour dépeindre les personnages, le kabuki, lui, montre les acteurs à visage découvert, leur expression étant cependant amplifiée par le maquillage[90] ; les acteurs ont coutume de marquer les moments clés de la représentation par un mie, instants pendant lesquels ils s'immobilisent et figent leur expression, pour que le public puisse en apprécier toute l'intensité, pendant qu'une phrase musicale discordante en souligne l'effet, déchaînant l'enthousiasme des spectateurs[91].

Si, à Kyoto, le style yatsushi raconte souvent l'histoire d'un jeune seigneur tombant follement amoureux d'une prostituée, le public d'Edo va préférer des histoires de héros, dotés de pouvoirs surhumains qu'ils mettent à profit pour punir les méchants[86]. Ce type de pièce sera illustré par Ichikawa Danjuro I, qui appartient à une longue et fameuse lignée d'artistes de kabuki[86]. La pièce épique Chushingura, narrant l'histoire des 47 ronin, les 47 samouraïs « sans maître » vengeant leur maître mort injustement, est également très populaire, et sera mise en scène par Hokusai dans plusieurs estampes[92], ou encore, avant lui, sous forme de mitate (parodie), par Utamaro[93].

Le kabuki est d'autre part le cadre d'une crise impliquant le monde de l'ukiyo-e, lors du scandale Ejima, qui met fin à la carrière de Kaigetsudo Ando[94].

Les liens entre l'ukiyo-e et le kabuki sont en effet très étroits : le kabuki devient rapidement l'un des principaux sujets des estampes ukiyo-e qui en assurent la promotion, par les estampes qui marquent les représentations mémorables (telles que celles qui marquaient la prise de rôle par un nouveau titulaire), ou encore par les affiches publicitaires peintes par des artistes comme Kiyonobu ou Kiyomasu, dont quelques très rares exemplaires sont parvenus jusqu'à nous[95]. Car le kabuki est au cœur du monde des plaisirs auxquels se livre la nouvelle bourgeoisie et les samouraïs oisifs et dont l’ukiyo-e est le chantre.

Le sumo

L'histoire du sumo remonte aux temps les plus reculés du Japon, puisque le Kojiki, le Récit des temps anciens, paru en 712[96], fait mention d'un combat qui se serait déroulé dans les temps légendaires devant l'empereur Suinin[97]. Le sumo est par ailleurs lourdement chargé de symbolique shinto, et les premiers combats sont peut-être apparus en tant que rituels dédiés aux dieux. Pendant toute la période Muromachi, et au XVIe siècle encore, le sumo continue à exister en tant que manifestation religieuse[98].

Puis, au début de l'ère Edo, le sumo prend le caractère d'un spectacle, tenu au seul bénéfice des daimyos et à titre purement privé, car le shogun craint les troubles que ces combats pourraient engendrer et en interdit la tenue publique[99].

Ce n'est qu'en 1684 que ces interdictions sont levées[99] ; dès lors, le sumo devient un sport de professionnels, très populaire à Edo. Les lutteurs sponsorisés par les daimyos bénéficient du statut de samouraï[68].

Les « Cinq Routes » et les paysages du Japon

Parmi les vues célèbres, les meisho, qui inspirent les artistes, les routes du Tōkaidō et du Kiso Kaidō méritent une attention particulière par leur importance dans le monde du Japon de l'ère Edo.

La première est le Tōkaidō, la route qui relie Tokyo à Kyōto. Cette artère, jalonnée de 53 « stations » ou relais, est la plus importante et la plus fréquentée, et longe par endroits le littoral, représentant une distance totale d'environ 500 kilomètres ; les voyageurs mettent à peu près deux semaines à la parcourir, la plupart du temps à pied, mais aussi à cheval, en chaise à porteurs ou en palanquin, selon leur aisance financière[100].

La seconde s'appelle le Kiso Kaidō. Appelée aussi route du Nakasendō (c'est son nom officiel), et dotée de 69 « stations », elle relie également Tokyo à Kyōto, mais par un parcours alternatif, passant par le centre de Honshū, d'où son nom, qui signifie « route de la montagne du centre ».

Ce sont les plus connues des « Cinq Routes » du shogunat Tokugawa. Cela explique pourquoi Hiroshige a si souvent représenté le Tōkaidō, et pourquoi il a ensuite réalisé une série d'estampes sur le Kiso Kaidō, collaborant pour l'occasion avec Eisen.

Ces « Cinq Routes » (五街道, Gokaidō) sont les cinq voies majeures (kaidō) qui partaient d'Edo (aujourd'hui Tokyo) pendant la période Edo, dont la plus importante est donc la route du Tōkaidō. C'est le shogun Tokugawa Ieyasu qui commence leur construction en 1601, de façon à renforcer son contrôle sur le pays. De nombreuses stations (shukuba) sont installés tout au long pour permettre aux voyageurs de se reposer et de se ravitailler.

Les trois autres routes sont :

- Le Kōshū Kaidō, qui relie Edo à la province de Kai, préfecture de Yamanashi, à l'ouest d'Edo, avant de rejoindre la route du Kiso Kaidō[101] ;

- Le Ōshū Kaidō, reliant Edo à la province de Mutsu, préfecture de Fukushima[102], au nord d'Edo ;

- Enfin, le Nikkō Kaidō, qui relie Edo à Nikkō Tōshō-gū, dans l'actuelle préfecture de Tochigi[103], vers le nord-nord-ouest d'Edo.

Plus que les autres séries d'estampes, peut-être, celles d'Hiroshige, qui décrivent le Japon tout au long du Tōkaidō[N 8] (formats ōban et chūban) et du Kiso Kaidō (format ōban), permettent de se représenter un monde aujourd'hui disparu : paysans, portefaix, tenanciers d'auberge, bateliers et passeurs, pèlerins et religieux, daimyos accompagnés de leur suite[100], peuplent de magnifiques paysages encore sauvages.

Ce sont ces paysages qu'il faut imaginer en toile de fond du roman picaresque de Jippensha Ikku, le Tōkaidōchū Hizakurige (À pied sur le Tōkaidō), son chef-d'œuvre, publié en douze parties entre 1802 et 1822 ; cette œuvre, qui narre les aventures de deux hommes insouciants sur le grand chemin du Tōkaidō, est souvent considérée comme le livre de gesaku le plus réussi[104].

Technique de l'estampe ukiyo-e

Résumé

Contexte

Fabrication d'une estampe

Pour éviter toute confusion :

- Il existe des œuvres ukiyo-e qui ne sont pas des estampes : c'est le cas des peintures telles que celles des Kaigetsudo et de la plupart des artistes ukiyo-e ;

- En sens inverse, il existe des estampes sur bois qui ne sont pas de l'ukiyo-e : c'est le cas par exemple des estampes bouddhistes.

Mais c'est bien dans le cadre de l'ukiyo-e que l'estampe japonaise, gravée sur bois, a connu son plein développement. Et, en sens inverse, c'est grâce aux nombreux tirages autorisés par l'estampe que l'ukiyo-e a pu devenir aussi populaire.

Les épreuves d’estampes ukiyo-e sont produites de la manière suivante[44],[105],[106],[107] :

- L’artiste réalise un dessin-maître à l’encre, le shita-e ;

- L’artisan graveur colle ce dessin contre une planche de bois (cerisier ou catalpa), puis évide à l'aide de gouges (marunomi) les zones où le papier est blanc, créant ainsi le dessin en relief sur la planche, mais détruisant l’œuvre originale au cours de ce processus ;

- La planche ainsi gravée (« planche de trait ») est encrée et imprimée de manière à produire des copies quasiment parfaites du dessin original ;

- Ces épreuves sont à leur tour collées à de nouvelles planches de bois, et les zones du dessin à colorer d’une couleur particulière sont laissées en relief. Chacune des planches imprimera au moins une couleur dans l’image finale. Ce sont les « planches de couleurs » ;

- Le jeu de planches de bois résultant est encré dans les différentes couleurs et appliqué successivement sur le papier. Le parfait ajustement de chaque planche par rapport au reste de l'image est obtenu par des marques de calage appelées kento. L'encrage est obtenu en frottant le papier contre la planche encrée à l'aide d'un tampon (baren) en corde de bambou[108].

L’impression finale porte les motifs de chacune des planches, certaines pouvant être appliquées plus d’une fois afin d’obtenir la profondeur de teinte souhaitée.

Qu'est-ce qu'une « estampe originale » ?

La fabrication d'une estampe japonaise ne fait pas seulement intervenir l'artiste ; le dessin qu'il a réalisé n'est que la première étape d'un processus complexe, faisant appel à plusieurs intervenants (l'artiste, l'éditeur, le(s) graveur(s), le ou les imprimeurs).

La connaissance de quelques points de cette fabrication est indispensable pour bien comprendre ce qu'est une « estampe japonaise originale » :

- Chaque estampe imprimée à partir des plaques de bois gravées originales est un original, et il n'y a pas d'autre œuvre originale : le dessin préparatoire d'origine (le shita-e, « l'image de dessous »), réalisé par l'artiste lui-même est généralement « totalement détruit » par le processus de gravure de la planche portant les traits de contours[109]. Qui plus est, même lorsque le dessin original est conservé (en général parce que l'artiste a fait graver une autre version du dessin), il est fréquent qu'il ne paraisse pas « terminé », et qu'en particulier, il ne porte aucune couleur ; on trouve aussi des dessins originaux comportant des empiècements de morceaux de papier découpés, puis collés sur les parties à corriger, qui sont les repentirs de l'artiste[109] ;

- Ce n'est pas l'artiste lui-même qui grave les plaques de bois originales, mais un graveur très expérimenté[N 9], qui peut être connu de l'artiste, qui supervise personnellement l'édition en tout état de cause. Toute regravure ultérieure de l'œuvre, effectuée sans la supervision de l'artiste, ne sera donc pas un original, quelle que soit sa qualité d'exécution. En revanche, le succès de certaines estampes (telles que la série du Tōkaidō d'Hiroshige) a pu être tel qu'il a nécessité plusieurs regravures voulues par l'artiste[110], d'ailleurs pas toujours identiques ;

- Ce n'est pas le graveur qui va imprimer les estampes finales, aboutissement du processus, mais des artisans spécialisés, utilisant le baren (tampon de bambou servant à frotter le papier sur la planche encrée) et le kento (pour s'assurer que chaque planche vient exactement s'imprimer à sa place, sans mordre sur les autres) ; l'impression des différentes couleurs se fait dans un ordre précis, pouvant impliquer jusqu'à une dizaine d'impressions successives[N 10], en commençant par le noir[111] ;

- Il peut exister plusieurs versions originales d'une même estampe ; l'un des exemples les plus connus est un portrait de Naniwaya Okita tenant une tasse de thé, fait par Utamaro : la première version comporte un rébus pour transcrire le nom de la belle Okita en dépit de la censure ; lorsque même les rébus furent interdits pour désigner les modèles, Utamaro le remplace par le portrait d'un poète. Sans aller jusqu'à cet exemple extrême, les variantes de l'arrière-plan d'une estampe sont fréquentes[N 11].

Le premier tirage de l'estampe se poursuit jusqu'à ce que l'usure du bois commence à donner des traits moins nets et des repères de couleurs moins exacts ; l'édition originale est alors en principe terminée, ce qui peut représenter un total de l'ordre de trois cents estampes environ[7]. Cependant, la résistance du bois permet des tirages beaucoup plus importants dans des conditions acceptables de qualité (comme on le voit sur des regravures modernes) et, dans la mesure où les estampes de la toute première série n'étaient pas physiquement identifiées, on ne peut pas aujourd'hui connaître, ni le rang d'édition d'une estampe, ni l'importance réelle du tirage[7].

Types d'estampe et couleurs

Différenciation des estampes

Les Japonais différencient plusieurs types d'estampes[112] :

- Selon le format du papier utilisé

- Chūban (中判, 25 à 26 cm × 17 à 19 cm) ;

- Ōban (大判, 37 à 38 × 25,5 cm) ;

- Hashira-e (柱絵, 70 à 75 cm × 12 à 14,5 cm) ;

- Hosoban (細判, 33 × 15 cm) ;

- Nagaban (長判, approximativement 20 × 50 cm) ;

- Aiban, approximativement 34 cm × 22 cm ;

- Ō-ōban, ou grand ôban, approximativement 58 cm × 32 cm.

- Selon l'orientation[113]

- Tate-e : orientation « portrait » ;

- Yoko-e : orientation « paysage ».

- Selon les couleurs appliquées et surtout leur nombre[114]

- Sumizuri-e (墨摺り絵), sans aucune couleur, donc en noir et blanc ;

- Tan-e (丹絵), sumizuri-e rehaussée à la main de la couleur orange tan ;

- Urushi-e (漆絵), utilisant une encre épaissie avec de la colle pour la rendre brillante ;

- Beni-e (紅絵), sumizuri-e rehaussée à la main de la couleur beni ;

- Benizuri-e (紅摺り絵), colorée par impression avec la couleur beni (le vert étant parfois ajouté) ;

- Nishiki-e (錦絵), la plus « riche », car faisant appel potentiellement à toutes les couleurs.

Pigments utilisés

Les couleurs utilisées sont nombreuses, faisant appel à des pigments d'origine naturelle (végétale ou minérale), et d'une rare délicatesse de nuance, avant que l'arrivée de colorants chimiques occidentaux ne vienne modifier la donne[115] :

- Sumi : encre de Chine, pour reproduire le dessin lui-même ;

- Tan : rouge d'oxyde de plomb ;

- Beni : rose tiré du safran ;

- Ai : bleu foncé à base d'indigo ;

- Shoenji : rouge extrait du millepertuis ;

- Murasaki : violet (mélange de rouge de millepertuis et de bleu indigo ;

- Gofun : blanc lumineux à base de poudre d'huître[108]. Uniquement apposé à la main, donc sur des peintures ou, parfois, sur des sumizuri-e rehaussées à la main.

Influences artistiques entre Japon et Occident

Résumé

Contexte

Découverte de la peinture occidentale par les Japonais

De façon surprenante, les artistes japonais découvrent la peinture occidentale bien avant que l'Occident lui-même ne découvre l'art japonais. En effet, dès 1739, Okumura Masanobu entreprend pour la toute première fois l'étude de la perspective utilisée dans les images (uki-e, « image flottante ») venant d'Occident. Il a pour cela le soutien du shogun, du fait de l'intérêt que celui-ci porte aux sciences occidentales.

Puis, dès 1750 environ, Toyoharu s'attache à comprendre de façon approfondie les règles de la perspective utilisée dans la peinture occidentale depuis Paolo Uccello. Il s'essaie tout d'abord à copier librement certaines gravures sur cuivre (reproduisant des œuvres de Guardi et de Canaletto, par exemple), ce qui conduit à d'étonnantes estampes montrant les gondoles sur le Grand Canal à Venise, sur fond d'église de la Salute[45].

Il produit ensuite des estampes qui traitent de sujets japonais en faisant appel à une perspective « occidentale » (utilisation de lignes de fuite). Il publie de telles estampes dès les années 1760, avec, par exemple, une vue du quartier du kabuki la nuit publiée en 1770[116].

Sans l'œuvre de Toyoharu, il est probable que ni l'œuvre de Hiroshige ni celle de Hokusai n'auraient été les mêmes. Plus tard, Kuniyoshi produira aussi quelques estampes influencées fortement par la peinture italienne.

Outre la perspective, une autre découverte occidentale marque profondément l'ukiyo-e, à partir de 1829 : il s'agit du bleu de Prusse, moins fragile que le bleu d'origine naturelle utilisé jusque-là. Il est dès lors utilisé de façon intensive, par Hokusai dès 1830 dans les 10 premières estampes de sa célèbre série Trente-six Vues du mont Fuji (dont la célèbre Grande Vague au large de Kanagawa), puis, entre autres artistes, par Hiroshige.

Découverte de l’ukiyo-e par l'Occident

Premiers contacts et influence sur l'art occidental

Quelques pionniers, comme Isaac Titsingh dès 1827, Félix Bracquemond ou encore Théodore Duret, commencent à faire connaître l’ukiyo-e à certains artistes européens[117]. Mais l'Occident ne découvre réellement l'art de l'ukiyo-e et l'art japonais en général qu'assez tardivement, puisque la véritable prise de conscience date de l'Exposition universelle de 1867, tenue à Paris[118]. C'est d'ailleurs en France que cette influence sera la plus marquante.

Cette Exposition universelle, à laquelle, pour la première fois, le Japon participe de manière officielle, est suivie de la vente de quelque treize-cents objets[118]. Dès lors, l'impulsion est donnée, de telles ventes vont se répéter, par exemple en 1878, à l'occasion d'une rétrospective qui met Hayashi en contact avec les collectionneurs français[119].

Les premiers ouvrages historiques et critiques complets sur l'ukiyo-e sont venus d'Occident, d'Ernest Fenollosa, professeur de philosophie à l'Université impériale de Tokyo depuis 1878 et commissaire aux Beaux-Arts du gouvernement japonais depuis 1886.

Alors que les ukiyo-e, largement supplantés par la photographie, passent de mode au Japon durant le bunmei-kaika (文明開化, le mouvement d’occidentalisation du pays au début de l’ère Meiji), ces images deviennent une source d’inspiration en Europe pour le cubisme ainsi que pour de nombreux peintres impressionnistes parmi lesquels Van Gogh, Monet, Degas ou encore Klimt. Cette influence est appelée le japonisme[120].

Collections d'estampes

Dès lors, Hayashi devient l'un des tout principaux ambassadeurs de l'art japonais en France et en Occident, approvisionnant les collectionneurs en objets d'art importés.

Les artistes français de l'époque sont souvent parmi les premiers à apprécier l'art japonais, tels Claude Monet (qui rassemble une importante collection d'estampes qui est toujours visible), Degas ou encore les Goncourt.

L'engouement pour l'ukiyo-e et l'importance des grandes collections occidentales sont alors tels que les estampes rassemblées à cette époque portent le cachet du collectionneur qui, encore aujourd'hui, en permet la rigoureuse authentification et en augmente la valeur. Parmi les plus grands collectionneurs de cette époque, figurent Helen Bigelow Merriman (en) (États-Unis), Siegfried Bing (France), J. Brickmann[Lequel ?] (Allemagne), Isaac de Camondo (France), Charles Lang Freer (en) (États-Unis), Edmond de Goncourt (France), Raymond Koechlin (France), Henri Vever (France)… sans oublier Hayashi (Japon), qui, on l'a vu, ne se limite pas à son rôle d'importateur, mais sait aussi se constituer une remarquable collection[121],[122]. L'un des plus grands collectionneurs d'estampes, le comte Isaac de Camondo, lègue toute sa collection au musée du Louvre où, enrichie par d'autres apports, elle constitue la base de ce qui est aujourd'hui la grande collection du musée Guimet à Paris. Il faut d'ailleurs rendre hommage à M. Migeon, attaché au musée du Louvre à la fin du XIXe siècle, qui est dès cette époque un amateur passionné de l’ukiyo-e et n'a de cesse que le Louvre puisse se constituer une grande collection d'estampes grâce aux legs de généreux donateurs tels que Camondo[123].

Au Royaume-Uni, le rôle pionnier de Frank Morley Fletcher dans les années 1890 permet de former à cet art de nombreux graveurs tels que William Giles[124].

En , la collection d'art d'Asie de la famille Portier est vendue aux enchères à Paris (hôtel Drouot) pour plus de 1,5 million d'euros par la maison Beaussant-Lefèvre et Christie's, dont 600 000 euros au marteau (745 800 euros avec les frais) pour L'amour caché de la série « anthologie poétique : section de l'amour » d'Utamaro, un record mondial[125].

Le monde de l’ukiyo-e dans la culture populaire

Résumé

Contexte

Il existe peu d'œuvres qui évoquent aujourd'hui le souvenir de l’ukiyo-e et de ses artistes.

- Le film le plus connu portant sur ce thème est sans doute Cinq femmes autour d'Utamaro de Kenji Mizoguchi (1946).

- De son côté, le seinen (« manga »), Kyōjin Kankei (Folles Passions, de 1973-1974), de Kazuo Kamimura, évoque l'ère Edo et un autre génie de l’ukiyo-e, Hokusai, et sa fille O-ei[126].

Par ailleurs, le cinéma a repris un certain nombre des thèmes de l’ukiyo-e :

- Harakiri, film de 1962 de Masaki Kobayashi, qui montre la misère des rōnin dans le monde pacifié de l'ère Edo, monde qui n'a désormais plus besoin des samouraïs ;

- Kwaidan, de 1964, de Masaki Kobayashi, qui illustre le fantastique japonais d'après les contes de Lafcadio Hearn ;

- Les Contes de la lune vague après la pluie, film de 1953 de Kenji Mizoguchi, évocation poétique du fantastique japonais ;

- Mémoires d'une geisha, film de 2005 de Rob Marshall ;

- Sakuran, film japonais de 2007, tiré du manga du même nom, qui évolue dans le monde des oiran.

Enfin, même s'il s'agit de genres bien différents, mangas et anime sont les descendants actuels d'une longue tradition qui passe par l’ukiyo-e[57]. En effet, on peut faire remonter l'origine au Japon des histoires en images aux emaki, ces rouleaux illustrés qui apparaissent au XIIe siècle. Un exemple frappant du pouvoir expressif de ces rouleaux est donné par le Chōjū-giga, les Caricatures des animaux raillant la vie des moines bouddhistes à l’époque[127]. C'est dès cette époque que les rouleaux — dont certains peuvent atteindre près de 25 mètres de long — créent l'habitude de raconter une histoire, lue de droite à gauche, sur toutes sortes de sujet. Cette tradition va se poursuivre pendant des centaines d'années, y compris chez des maîtres de l’ukiyo-e tel que Moronobu. C'est à l'apogée de l’ukiyo-e que se mettent en place les codes visuels que l'on retrouve aujourd'hui dans les mangas, de la caricature aux éclaboussures du sang qui jaillit lors des combats, et jusqu'à l'art érotique des ero manga[128].

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.