Loading AI tools

La crise financière mondiale de 2007-2008 est une crise financière, marquée par une crise de liquidité et parfois par des crises de solvabilité tant au niveau des banques que des États, et une raréfaction du crédit aux entreprises. Amorcée en , elle trouve son origine dans le dégonflement de bulles de prix (dont la bulle immobilière américaine des années 2000) et les pertes importantes des établissements financiers provoquées par la crise des subprimes. Elle s'inscrit dans le cadre de la « Grande Récession » amorcée en 2008 et dont les effets se font sentir au-delà de 2010.

La crise financière de l'automne 2008 amplifie le mouvement et provoque une chute des cours des marchés boursiers et la faillite de plusieurs établissements financiers. Pour éviter une crise systémique, les États doivent intervenir et sauver de nombreuses banques, ce qui provoque une crise de la dette publique en Islande puis en Irlande, et une récession touchant l'ensemble de la planète. Les finances publiques sont lourdement sollicitées pour résoudre cette crise. Après un recul du produit intérieur brut mondial de 2,2 % en 2009[1], le déficit public se creuse dans de nombreux pays.

Cette crise provoque un mouvement en faveur d'une meilleure régulation du système bancaire et financier. Aux États-Unis, sous la pression de l'opinion publique et d'experts tel Paul Volcker est adoptée la règle Volcker destinée à éviter qu'une crise du même type ne se reproduise. Des mesures sont également adoptées dans le reste du monde, notamment dans l'Union européenne[2], mais le doute subsiste quant à l'amélioration de la sécurité bancaire collective que cela engendrerait.

Les causes de la crise perdurent toutefois au-delà de 2008, comme en Chine où les prêts bancaires progressent fortement durant l'année 2009[3]. Début 2010, l'afflux de liquidités fait craindre l'éclatement de nouvelles bulles dans l'immobilier chinois, les bourses, les emprunts d'États et les métaux[3]. En Europe, la crise de la dette publique qui débute en 2010 et touche de très nombreux pays a souvent, notamment dans le cas irlandais, la crise financière comme source.

Crise des subprimes

La crise des subprimes se déclenche au deuxième semestre 2006 avec le krach des prêts immobiliers (hypothécaires) à risque aux États-Unis (les subprimes), que les emprunteurs, souvent de condition modeste, ne sont plus capables de rembourser. Révélée en par l'annonce d'importantes provisions passées par la banque HSBC, elle se transforme en crise ouverte lorsque les adjudications périodiques ne trouvent pas preneurs en juillet 2007. Compte tenu des règles comptables en cours, il devient alors impossible de donner une valeur précise à ces titres, qui doivent dès lors être provisionnés à une valeur proche de zéro. Dans le même temps, les détenteurs ne peuvent plus liquider leur créance. La défiance s'installe envers les créances titrisées (ABS, RMBS, CMBS, CDO) qui comprennent une part plus ou moins grande de crédits subprime, puis envers les fonds d'investissement, les OPCVM (dont les SICAV monétaires) et le système bancaire, tous susceptibles de détenir ces dérivés de crédit.

Crise financière de 2008

La seconde phase de la crise financière commence au cours de la semaine du , lorsque plusieurs établissements financiers américains entrent en cessation de paiement. Il est décidé de les sauver in extremis et directement par une prise de contrôle de la Réserve fédérale américaine (Fed) (comme la compagnie d'assurance AIG), un rachat par des concurrents en meilleure situation (Bear Stearns l'avait été en mars), ou une mise en liquidation (Lehman Brothers) plutôt qu'indirectement (via une reprise des créances d'une partie des emprunteurs, par exemple les plus modestes).

La crise s'étend à l'ensemble des banques en relations avec les banques américaines. Elle touche notamment l'Europe où plusieurs institutions financières connaissent de très graves difficultés et sont sauvées par l'intervention des États et des banques centrales (Banque centrale européenne dans la zone euro).

Certains[Qui ?] marquent le début de la crise par la nationalisation le de Freddie Mac et Fannie Mae, deux sociétés à capitaux privés et à mission publique, chargées de transformer des hypothèques en titres de prêts hypothécaires pour les revendre aux investisseurs sur le marché mondial, qui s'apprêtaient à déposer leur bilan.

Raisons conjoncturelles

La crise financière qui débute en 2007 tient principalement son origine de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine au cours des années 2000, sous le mandat d'Alan Greenspan, considérée comme trop accommodante[4],[5],[6], et d'innovations financières mal maîtrisées. Parmi les responsables politiques ayant favorisé directement les conditions de cette crise par des mesures économiques et sociales, le Guardian cite Bill Clinton[Note 1], George W. Bush, Gordon Brown, ainsi que, dans le domaine de la finance, les anciens et actuels PDG de la compagnie d'assurance American International Group, des banques Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Halifax-Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland, Bradford & Bingley, Northern Rock, Bear Stearns, Bank of England, et des personnalités telles que le financier George Soros, le milliardaire Warren Buffett et le président d’un fonds d’investissement américain John Paulson[7].

Lors de la récession qui suit l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2001, la Fed abaisse son taux directeur jusqu'à 1 %, puis le maintient à un niveau bas, provoquant une création monétaire trop forte et un gonflement de bulles sur les marchés immobiliers (bulle immobilière américaine des années 2000), ainsi que sur les matières premières.

En 2006, la Fed, au début du mandat de Ben Bernanke, augmente son taux directeur de 1 % à 5 % afin de réduire les pressions inflationnistes grandissantes. Cette hausse du taux directeur provoque un dégonflement de la bulle immobilière américaine des années 2000, et entraîne un renchérissement des mensualités de remboursement des crédits immobiliers (les crédits étant souvent à taux variables). Plus de deux millions de foyers américains pourraient être en situation de défaut de paiement cette année-là[8], plus d'un million doivent quitter leur bien immobilier, saisi puis mis en vente par les établissements de crédit, entraînant une augmentation de l'offre sur le marché immobilier, et faisant donc encore baisser les prix.

Du fait de la baisse des prix, les établissements ne récupèrent toutefois que partiellement la somme prêtée. Les effets du dégonflement d'une bulle immobilière se limitent généralement à des faillites personnelles et à des pertes réduites pour les établissements financiers. La crise de 2007-2008 est différente car les établissements de crédit immobilier ne conservent pas les créances immobilières dans leurs bilans, mais les regroupent dans des véhicules de placement, des fonds hypothécaires, pour les revendre notamment à des fonds de pension et à des banques.

Les fonds hypothécaires perdant de la valeur avec la fin de la bulle immobilière, et, surtout, la complexité et l'enchevêtrement des véhicules de placement rendant très difficile l'estimation de leur valeur, le bilan des établissements financiers se dégrade. Du fait des normes comptables de mark-to-market, ceux-ci doivent provisionner d'importantes dépréciations d'actifs. Ceci provoque un effet de contagion et une perte de confiance généralisée entre établissements financiers, ce qui assèche le marché interbancaire (crise de liquidité). Les institutions financières, en particulier les banques d'investissement, sont fragilisées.

Raisons structurelles

Les années antérieures à la crise ont vu se multiplier des innovations financières qui ont débouché sur un marché de « 680 000 milliards de dollars »[9][réf. à confirmer] peu ou pas régulé, appelé aussi « shadow market ». Ces innovations financières visaient à réduire les risques et ont pris notamment la forme de « produits dérivés » dont deux types sont au cœur de la crise financière : « les produits liés à des crédits immobiliers et les produits destinés à assurer contre leur risque de défaut les credit default swaps[9][réf. à confirmer] ».

Par ailleurs, la montée des profits et la baisse du poids des salaires provoquent un « désajustement entre l'offre et la demande »[10]. Les prêts « subprimes », en particulier aux États-Unis, incitent une partie de la population à consommer au-dessus de ses moyens, ce qui permet en retour d'assurer la rentabilité du secteur immobilier. Les inégalités de revenus sont devenues très fortes : « l'écart de rémunération entre un PDG et un salarié aux États-Unis de 1 à 40 en 1980, est passé de 1 à 411 en 2005 »[11], la création de richesse ayant été captée pour l'essentiel par une petite partie de la population, au détriment de l'efficacité économique[10],[12].

Enfin, l'outil mathématique qui a partiellement servi à justifier la financiarisation de l'économie semble avoir été créé sur une hypothèse erronée. En effet, il est basé sur la théorie que les cours financiers suivent un « hasard sage » (où le processus ne connait pas d'irrégularités extrêmes, du type du pollen dans le mouvement brownien) et non « un “hasard sauvage” qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus insaisissable »[13],[14]. Les financiers en grande majorité suivent cette théorie, d'où l'application d'un certain type de mathématiques financières et l'adoption à partir de 1993, à l'initiative de la banque JP Morgan Chase[15] de la VaR (value at risk) pour mesurer les risques financiers reposant sur des probabilités respectant la loi normale. Cet instrument favorise l'innovation mais permet également aux banques d'« échapper le plus possible à toute forme de régulation contraignante » et de « pouvoir profiter à plein de la période d'euphorie financières des quinze dernières années »[réf. nécessaire].

Pour d'autres personnes, les cours financiers suivent bien un « hasard sauvage ». Dès 1973, partant d'une hypothèse de « hasard dur », Benoît Mandelbrot a développé la théorie des fractales et du mouvement brownien fractionnaire, qui est mal intégrée par les praticiens des marchés financiers. Avec la crise, la théorie du « hasard sage » en finance est de plus en plus remise en question. David Viniar, alors directeur financier de Goldman Sachs, voit durant de la crise de 2007-2010 des « choses qui étaient à 25 écarts-types, pendant plusieurs jours »[15], ce qui, au regard du modèle classique (loi normale), « a la même probabilité que de gagner 20 fois de suite au Loto »[15].

D'autres économistes posent encore plus radicalement le problème d'une mathématique financière maitrisée. Par exemple, pour Jon Danielsson de la London School of Economics, la « finance n'est pas la physique ; elle est plus complexe »[15] et les financiers jouent avec les modèles, ce que ne fait pas la Nature.

Crise de liquidité bancaire

Les incertitudes sur les engagements directs et indirects des établissements financiers en matière de crédit à risque, mais aussi la crainte d'un ralentissement général des activités de banque de financement et d'investissement, très rentables et moteurs de la croissance au cours des années précédentes, finissent par entraîner une véritable crise de confiance, ayant connu peu de précédents, entre banques. Celles-ci voient se tarir leurs principales sources de refinancement, le marché interbancaire et l'émission de papier commercial adossé à des actifs non bancaires (asset-backed commercial paper, ABCP)[Note 2],[17].

Sur le marché interbancaire, sur lequel les banques en situation d'excédent de capitaux prêtent à celles qui en manquent, la défiance des banques envers elles-mêmes conduit à une envolée du taux interbancaire[18].

Par ailleurs, les banques ont mis en place au cours des années précédentes des structures de financement, appelées conduits ou SIV (Structured investment vehicle (en)) qui émettent du papier commercial à court terme et à taux faible (ABCP), ensuite vendu à des investisseurs. Les fonds levés sont ensuite prêtés à long terme à des taux plus élevés, ce qui permet en théorie de dégager une marge d'intérêt. Toutefois, ces emprunts à court terme doivent être par définition renouvelés régulièrement (tous les trois mois). Or, une fois la crise de confiance envers les banques engagée, les investisseurs cessent de s'intéresser aux ABCP, obligeant les banques à les financer elles-mêmes.

La crise de liquidité bancaire conduit les banques centrales, Banque centrale européenne (BCE) et Réserve fédérale des États-Unis (Fed) en tête, à procéder à de massives injections de liquidité sur le marché interbancaire afin de permettre aux établissements de refinancer leur activité et d'éviter le déclenchement d'une crise systémique (crise due au fonctionnement du système). La première intervention a lieu le , lorsque la BCE injecte 94,8 milliards d'euros dans le système financier européen pour accroître les liquidités qui manquent au marché. Il s'agit de la plus grande mise à disposition de fonds faite en un seul jour par la BCE, dépassant le prêt de 69,3 milliards d'euros fait après les attentats du 11 septembre 2001. Le même jour, la Fed injecte 24 milliards de dollars US dans le système financier de son pays.

Les banques se financent traditionnellement en empruntant sur le marché monétaire interbancaire à des échéances de trois mois. Le taux d'intérêt auquel elles empruntent (en zone Euro, il s'agit de l'Euribor à 3 mois) est habituellement supérieur de 15 à 20 points de base (soit 0,15 à 0,20 % en langage courant) au taux directeur de la banque centrale, considéré lui comme le taux sans risque[19]. La différence entre le taux auquel les banques empruntent et le taux directeur est appelée prime de risque (ou spread en anglais) et est calculée par l'indice TED pour le cas américain. À partir de la crise de confiance du mois d', le taux Euribor s'envole, atteignant 4,95 % en alors que le taux directeur cette année est de 4 %. En , l'indice TED atteint le niveau historique de 4 % de différence, ayant été seulement de 0,5 % en moyenne de 2004 à 2007[20][réf. à confirmer].

La forte hausse, à partir du mois d', des taux à court terme auxquels se refinancent les banques constitue donc un vrai risque pour leur équilibre financier : « L'envolée des taux du marché du refinancement bancaire (Eonia et Euribor), devenus supérieurs aux taux des prêts sans risque à long terme, [constitue] une situation intenable pour les établissements financiers », écrit le journal spécialisé Investir en septembre[21]. En effet, certaines banques en arrivent à emprunter à des taux élevés pour refinancer des crédits qu'elles ont accordés précédemment à des taux moindres - ce qui finit par déséquilibrer leurs finances.

La crise de liquidité est renforcée par l'asymétrie d'information entre banques, qui sont donc réticentes à se prêter entre elles[22].

Crise de solvabilité bancaire

C'est le président de la banque d'Angleterre, Mervyn King, qui l'explique dans un câble diplomatique du , publié sur WikiLeaks[réf. nécessaire]. Les banques ne disposent désormais plus d'assez de ressources dans leurs caisses pour répondre aux besoins de leurs créanciers, à long terme. En effet, si le Ratio McDonough impose une limite de fonds propres, ce ratio n'a pas été suffisant pour pallier les problèmes engendrés par la crise. Cependant, la limite entre une crise de solvabilité (qui serait particulièrement pénalisant pour l'économie), et une crise de liquidité (qui ne nécessite qu'un ajustement conjoncturel), est difficile à cerner[23].

Conséquences sur les comptes des banques

Les banques australienne Macquarie, américaine Bear Stearns, britannique HSBC et allemande IKB sont parmi les premières touchées. Bear Stearns, notamment, possède des fonds spéculatifs qui ont misé sur une remontée du secteur immobilier pour le recouvrement de fonds prêtés par des banques. La banque est affaiblie dès le début de la crise par la faillite de deux de ses hedge funds. Une panique bancaire, limitée à la banque britannique Northern Rock, a eu lieu en . En trois jours, les clients de la banque ont retiré 12 % des montants déposés[24]. Un mouvement similaire s'opère dans les agences d'IndyMac après son placement sous le contrôle des autorités fédérales[25].

En début de crise, les grandes banques mondiales annoncent des résultats des troisième et quatrième trimestres 2007 en forte baisse, à cause à la fois :

- de pertes directes sur les crédits subprimes ;

- de dépréciations d'actifs dérivés des subprimes (cause principale, la valeur des actifs financiers de type RMBS, CDO inscrite dans les comptes, établie à leur valeur de marché, a fortement baissé au cours du trimestre) ;

- d'un net ralentissement des activités de banque d'affaires et de marché qui avaient été les moteurs des bénéfices des années précédentes (titrisation, financement des LBO et des hedge funds, fusion-acquisition, gestion d'actifs, etc.).

Les grandes banques d'affaires américaines et européennes enregistrent d'importantes dépréciations d'actifs au troisième trimestre 2007[26],[27] :

- Goldman Sachs : 1,5 milliard de dollars.

- Bear Stearns : 0,7 milliard de dollars.

- Lehman Brothers : 0,7 milliard de dollars.

- Morgan Stanley : 1,5 milliard de dollars.

- Merrill Lynch : 8,4 milliards de dollars.

- Citigroup : 5,9 milliards de dollars[28].

- UBS : 11 milliards de francs suisses.

- Crédit suisse : 2,5 milliards de francs suisses.

- Deutsche Bank : 2,2 milliards d'euros.

D'autres importantes dépréciations d'actifs sont passées au titre du quatrième trimestre 2007 et du premier trimestre 2008.

Les grandes banques françaises cotées en Bourse affichent pour leur part des dépréciations d'actifs limitées au troisième trimestre 2007[29] mais plus fortes au quatrième :

- BNP Paribas : 301 millions d'euros ; un total de 1,2 milliard d'euros pour l'ensemble de 2007[30][réf. à confirmer].

- Crédit agricole : 546 millions d'euros. Le , Crédit agricole SA annonce une dépréciation supplémentaire de 2,5 milliards d'euros (1,6 milliard hors fiscalité) au titre du 4e trimestre[31][réf. à confirmer].

- Dexia : 212 millions d'euros. Les pertes de Dexia dépassent 11 milliards d'euros, en 2011[32], un record mondial entièrement financé par le budget des Etats, dont la France.[réf. nécessaire]

- Société générale : 404 millions d'euros ; un total de 2,57 milliards d'euros[33][réf. à confirmer] ou 2,9 milliards[34][réf. à confirmer].

- Natixis : les erreurs de gestion commises avant et pendant la crise ont entraîné la chute financière des actionnaires principaux, les ex-groupes banques populaires et caisses d'épargne. Très affectés par les pertes, ils s'effacent pour fusionner dans une nouvelle entité, baptisée BPCE.

Le coût effectif de la crise pour les banques (dépréciations d'actifs au titre de la juste valeur comptable et provisions pour risques liés à la crise) est évalué à[35] :

- 110 milliards de dollars en ,

- 188 milliards en ,

- 250 milliards en ,

- 400 milliards en .

Les estimations du coût global de la crise sur les banques (pertes et dépréciations d'actifs) ont été en permanence revues à la hausse au cours de la crise :

- 250 milliards de dollars selon Bear Stearns[36] et Lehman Brothers[37] vers le ,

- 300 à 400 milliards de dollars selon Deutsche Bank en , dont 150 à 250 milliards liés directement aux prêts « subprimes » et 150 milliards aux dérivés adossés à ces prêts[36],[37],

- 500 milliards de dollars selon Royal Bank of Scotland en [36],[37].

- 422 milliards de dollars (268 milliards d'euros) au niveau mondial, selon une estimation de l'OCDE en . Sa précédente estimation était de 300 milliards de dollars[38].

- 565 milliards de dollars (358 milliards d'euros) pour la seule exposition des banques au secteur des « subprimes », mais 945 milliards de dollars (600 milliards d'euros) pour le coût total de la crise financière, selon une estimation du FMI en [39] qui révisera ce chiffre autour de 1 500 milliards de dollars le [40], à 2 200 milliards de dollars le [41], puis à 4 000 milliards de dollars le [42] et à 8 700 milliards en .[réf. nécessaire]

Difficultés et faillites d'établissements financiers

Aux États-Unis :

- Le , Bear Stearns, au bord de la faillite, est rachetée pour 1,2 milliard de dollars par JPMorgan Chase avec le soutien de la Fed.

- Fanny Mae et Freddie Mac, deux organismes de refinancement hypothécaire qui garantissent près de 40 % des prêts immobiliers américains (soient 5 300 milliards de dollars)[43], sont mis sous tutelle par le Trésor américain le . Il s'agit d'une nationalisation de facto, évènement exceptionnel pour des sociétés cotées en bourse aux États-Unis.

- Le , la banque d'investissement Lehman Brothers (59 milliards US$ de CA) fait faillite.

- La FDIC tient à jour une liste de tous les établissements financiers ayant fait faillite depuis 2000, l'année. Les années 2008 et 2009 ont été particulièrement désastreuses et plus d'une centaine d'établissement ont dû cesser leurs activités[44].

- En Europe

- En , la banque allemande IKB Deutsche Industriebank est en difficulté.

- En , UBS et Crédit suisse (réduction de 1 500 personnes) sont touchés par la crise du marché hypothécaire américain[45].

- Le , la britannique Northern Rock, banque spécialisée en crédit immobilier, est nationalisée[46].

- Le , la banque espagnole Banco Santander rachète la banque britannique Alliance & Leicester pour 1,3 milliard de livres.

- Le , l'allemande Dresdner Bank est vendue par l'assureur Allianz à son compatriote Commerzbank pour 9,8 milliards d'euros.

- Le , le gouvernement néerlandais de Balkenende nationalise le groupe Fortis Netherlands, qui inclut la banque Dutch ABN Amro[47].

- L'assureur mondial Internationale Nederlanden Groep (ING), chargé notamment des retraites chiliennes, perd 68,7 % en un an avant d’être en partie nationalisé par le gouvernement néerlandais, qui le recapitalise en avec plus de 10 milliards d’euros[47],[48]. Metlife et Principal Financial Group, également très présents au Chili, perdent aussi plus de 50 % de leur valeur[48].

Pénalités

À la suite de la crise financière, de nombreuses amendes, pénalités et règlements à l'amiable ont été imposés ou proposés aux grandes banques américaines et européennes. Selon une étude du Boston Consulting Group, les géants de la finance ont ainsi été contraints de débourser pas moins de 345 milliards de dollars entre 2009 et 2017, toutes raisons confondues. Concernant directement la crise des subprimes, Citigroup écope mi-2014 d'une amende de 7 milliards de dollars pour son rôle ; même raison pour Goldman Sachs deux ans plus tard, qui débourse alors 5 milliards de dollars. Côté européen, Deutsche Bank règle auprès du gendarme financier américain une amende de 7,2 milliards de dollars[49].

Le président Obama propose en une redevance pour la responsabilité dans la crise financière, qui aurait taxé les banques et institutions financières ayant participé à la crise, mais il n'est pas adopté.

Conséquences sur les marchés financiers internationaux

Les marchés financiers, qui avaient subi une première crise de confiance en février-mars 2007, avant de se reprendre au début de l'été, atteignent leur plus haut niveau annuel à la mi-juillet. Ils chutent à partir du (annonce de l'effondrement de deux hedge funds de Bear Stearns), un mouvement accentué le avec l'annonce du gel des trois fonds monétaires dynamiques de BNP Paribas Investment Partners, filiale de BNP Paribas[50]. En , Oddo Asset Management gèle plusieurs fonds d'investissement de son réseau[51] et en , Axa Investment Managers suspend deux fonds d'investissement de son réseau[52].

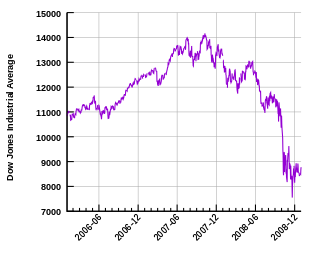

La chute des cours s'accentue avec la crise financière de l'automne 2008. La semaine du au reste comme une des pires semaines que les bourses mondiales aient connue depuis leur fondation ; le CAC 40 y perd près de 1 000 points, soit environ 20 %. Entre le et le , le CAC 40 baisse au total de 43,11 %, le Dax (Allemagne) de 46,75 %, le FTSE 100 (Royaume-Uni) de 39,86 %, le Nikkei (Japon) de 50,03 % et le Dow Jones (États-Unis) de 36,83 %[53].

La crise a des effets sur d'autres marchés, comme celui des matières premières. Selon l'analyste John Kilduff, « c'est un effet de contagion : ce qui se passe sur les marchés des bourses et des capitaux a causé un assèchement des liquidités, obligeant plusieurs acteurs comme les hedge funds à quitter le marché de l'énergie et à liquider leurs positions »[54].

Renforcement de la crise à l'automne 2008

Entre et , la crise financière s'accroît fortement, avec en particulier la faillite de Lehman Brothers. Les marchés boursiers baissent fortement.

Débat sur les plans de sauvetage d'urgence du secteur financier

La menace de faillite du système bancaire, qui finance l'économie, pousse les pouvoirs publics des différents pays à intervenir à travers trois principales méthodes :

- l'idée de cantonnement des actifs dangereux, reprise de ce qui avait déjà été mis en place lors de la crise des caisses d'épargne américaines de la fin des années 1980 (c’est le principe d'origine du plan Paulson) ;

- la garantie de l'État aux emprunts servant à refinancer les bilans des banques[55] (réponse à l'illiquidité des marchés de refinancement interbancaires) ;

- la recapitalisation des banques par les États (en réponse aux craintes d'insolvabilité ou du moins de non-respect des critères de solvabilité incarnés par le ratio tiers 1 ; c'est l'action lancée par le gouvernement britannique de Gordon Brown et reprise dans la foulée par les grands États européens).

Ces actions ont été interprétées comme le renforcement de l'action des États dans le système financier après trente années de recul du rôle de l'État. Certaines interprétations ont salué la fin du libéralisme[56] voire, comme lors de la crise boursière de 1987, la faillite du capitalisme. D'autres interprétations voient un retour vers le keynésianisme[57].

Les critiques du libéralisme économique dans le cadre de la crise s'appuient notamment sur :

- l'absence de régulation de marchés clés de la crise, tels ceux de l'origination de prêts immobiliers aux États-Unis ou ceux des CDO (collateralised debt obligation) ;

- la créativité et la complexité croissante de certaines activités financières, poussées notamment par l'explosion des rémunérations au bonus qui poussait à prendre toujours plus de risques.

Les partisans du libéralisme économique, tout en reconnaissant l'utilité du rôle de l'État en dernier ressort en cas de crise systématique, réfutent cette analyse. Ils affirment d'abord que la crise n'a pas été provoquée par un excès de libéralisme, mais par des distorsions de marché provoquées par l'État, notamment par la politique monétaire expansionniste menée par le président de la Fed Alan Greenspan pendant les années 2002-2006, à l'origine de la bulle d'endettement, et l'obligation de prêter aux ménages les plus pauvres imposée par l'État américain aux banques, cause de l'octroi des crédits subprimes. Ainsi, selon l'économiste Florin Aftalion, « sous l'influence de la loi dite Community Reinvestment Act, les banques ont eu à choisir entre renoncer à leur développement ou effectuer des prêts très risqués aux communautés désavantagées »[58]. De même, Aftalion estime que la titrisation de ces créances en MBS a été réalisée « avec les encouragements du Congrès ».

Deuxième point selon les libéraux, le système financier international ne respectait plus les véritables principes du libéralisme. L'éditorialiste français Nicolas Baverez juge ainsi que « le capitalisme […] est un mode de production fondé sur l'esprit d'entreprise et la rémunération du risque. Dans sa forme mondialisée dont la finance était la pointe avancée, il s'est écarté de ces principes en déconnectant les profits et les rémunérations des performances et des risques réels »[59]. Enfin, les libéraux plaident pour une intervention courte de l'État, qui laisserait jouer les forces du marché dès que cela serait de nouveau possible.

Certains économistes, même keynésiens, s'inquiètent d'une action trop forte des États. Ainsi, l'économiste français Alain Lipietz, de l'école de la régulation, explique que « le risque face au ralentissement, c'est la relance à tout-va »[57]. De même, l'économiste français Michel Aglietta déclare également que « je redoute qu'on y aille à la massue en matière de régulation »[57]. Selon Le Monde, « les interventionnistes s'effraient surtout qu'on endosse comme keynésienne l'idée honnie de privatiser les profits et de socialiser les pertes »[57].

Test de résistances et nouvelle régulation

Début mai, les résultats des tests de résistance à la crise, destinés à faire le point sur l'état des banques américaines et sur leur capacité à faire face à la conjoncture[60], montrent que celles-ci avaient besoin de 74,6 milliards de dollars. Cela réconforte plutôt les marchés, les banques se sentant capables en général[61] de lever ces fonds sans passer par le gouvernement américain (elles continuent malgré tout de bénéficier de taux de refinancement très bas de la part de la Fed). Des observateurs s'inquiètent de l'attitude des banquiers qui semblent vouloir en revenir à des pratiques d'avant la crise[62],[63]. Tout cela pousse le secrétaire du Trésor Timothy Geithner à vouloir réguler le marché des produits dérivés « alors que la mémoire des dommages est encore aiguë »[9][réf. à confirmer].

Le président Barack Obama signe le le Helping Families Save Their Homes Act of 2009 (en) et le Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009 (en), qui établit notamment une commission d'enquête, la Financial Crisis Inquiry Commission (en) dirigée par Phil Angelides (en) et chargée d'enquêter sur les causes et responsabilités de la crise. La Commission est dotée d'un budget de 8 millions de dollars[64]. En , l'administration Obama nomme un superviseur chargé de contrôler les rémunérations des dirigeants de banques ayant reçu deux fois des fonds publics[65]. Par ailleurs il est envisagé que les régulateurs puissent faire changer les systèmes de rémunération, si ceux-ci sont susceptibles d'engendrer des incitations dangereuses pour la stabilité des établissements financiers[65]. En , la promulgation du Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act bouleverse[réf. nécessaire] l'organisation réglementaire des marchés financiers et les attributions de la Securities and Exchange Commission (SEC).

En Europe, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, souhaite que les banques européennes soient également soumises à des tests de résistance[66]. Il conteste alors les chiffres du FMI qui évaluent les besoins de fonds des banques européennes à 600 milliards de dollars ; de tels tests permettraient aux banques centrales européennes d'y voir plus clairs. Début juin 2009, huit économistes français et allemands, Peter Bofinger, Christian de Boissieu, Daniel Cohen, Jean Pisani-Ferry, Wolfgang Franz, Christoph Schmidt, Béatrice Weder di Mauro, Wolfgang Wiegard, réclament de vrais « stress tests » européens car ils estiment qu'il est urgent de connaitre « le véritable état de santé du système bancaire européen »[67].

Par ailleurs, une supervision financière à l'échelon européen est mise en place à partir du 1er janvier 2011. Un comité européen du risque systémique a été mis en place, présidé par le Président de la Banque centrale européenne et trois autorités de supervision microprudentielles ont été mises en place, une pour les banques, une pour les marchés et une pour les entreprises d'assurance et les fonds de pension.[réf. nécessaire]

La crise financière affecte l'activité économique par le biais notamment de la baisse du moral des ménages et des chefs d'entreprises, des difficultés rencontrées par les banques, du resserrement des conditions de crédits (hausse des taux d'intérêt, sélection plus forte des emprunteurs). Ces facteurs pèsent sur la consommation des ménages et sur l'investissement des entreprises, provoquant une forte réduction de la croissance. Cette crise économique de 2008, à laquelle d'autres facteurs ont contribué, se traduit par une récession aux États-Unis à partir de décembre 2007, avec une aggravation très nette en octobre 2008. Elle a également pour conséquence une baisse très importante du commerce mondial entre la fin de l'année 2008 et le début de l'année 2009[68].

Pour réduire ces conséquences négatives, la réserve fédérale des États-Unis baisse progressivement ses taux directeurs. Le mardi , elle baisse d'un demi-point son taux directeur principal, ramené de 5,25 % à 4,75 %[69]. C'est alors la plus forte baisse depuis , lors de la crise de confiance de l'affaire Enron[70]. En mars 2008, la baisse est encore plus importante, puisqu'elle est de trois-quarts de point[71].

Des plans de relance de l'économie ont été engagés en et . Au Chili et en Argentine, les gouvernements respectifs de Michelle Bachelet et de Cristina Kirchner ont été conduits à réformer le système de retraites, auparavant basé sur les fonds de pension, lourdement touchés par la crise[48].

Dans la zone euro, l'Irlande, l'Espagne (qui a supporté un temps en Europe la moitié des licenciements dus à la crise), la France[72], le Royaume-Uni[73], l'Italie[74], puis l'Allemagne[75] entrent en récession. La France y échappe au 3e trimestre 2008[76]. La crise entraîne une forte montée des inégalités : en 2017, l'Espagne compte deux fois plus de "supers riches"[Note 3] qu'avant la crise de 2008. Près de 50 % du PIB du pays sont alors détenus par 0,4 % de la population[77]. Une étude de Thiemo Fetzer, de l’université de Warwick, considère que la montée du Brexit est due pour 9,5 points sur 52 % de vote « Leave », à la politique d'austérité causée par la crise de 2008. Selon cette approche, l'UKIP n'aurait progressé qu'à partir de 2010, avec la nouvelle politique d’austérité menée par le Royaume-Uni, comme avec l’imposition de la « bedroom tax »[78].

Conséquences sur le marché immobilier aux États-Unis

La crise financière de 2008 a gravement affecté les différents secteurs économiques, notamment le marché immobilier. Aux États-Unis, le prix des logements a atteint un nouveau sommet en 2007. Durant cette période, l’indice S&P/Case-Shiller qui évalue la valeur du marché immobilier passe de 100 en 2000 à plus de 184 en 2007, ce qui est une hausse énorme[79]. Le prix des logements atteint également un niveau record. Les Américains endettés par la hausse des prix de l’immobilier, la demande de logements diminue[80]. Quelques mois plus tard, cette inflation substantielle fait éclater la bulle immobilière et engendre la grande récession mondiale[79]. La valeur du marché immobilier chute grandement, jusqu'à atteindre un creux. La décroissance du marché immobilier engendre un ralentissement au niveau de la consommation des ménages et une baisse des investissements résidentiels, ralentissant d'autant l'économie[réf. nécessaire].

Risques de nouvelles bulles

Les liquidités injectées par les banques centrales pour pallier la crise ont été transmises en partie à l'économie réelle, mais aussi vers la spéculation. Ainsi, de nouvelles bulles[81] menacent d'éclater sur les bourses, les emprunts d'États, le sucre, etc.

Toutefois, les experts sont divisés. Par exemple, alors que la Banque mondiale pense que la Chine est menacée par la surabondance du crédit, le FMI pense l'inverse[81].

Bonus et rente bancaire

Pour Jean-Marc Vittori, plusieurs signes (« des salariés mieux payés qu'ailleurs, de la secrétaire au directeur général; des bonus extravagants; des profits au-dessus de la moyenne »)[82] montrent l'existence de rentes (c'est-à-dire de profits au-dessus de la moyenne liés à des dysfonctionnements du marché) dans les secteurs bancaire et financier. Si en , ce journaliste s'interrogeait sur la provenance des rentes, des études récentes commencent à apporter certains éléments de réponse.

Dans une étude du FMI, des économistes ont souligné que ce sont les institutions financières qui avaient le plus investi en lobbying entre 2000 et 2006 qui avaient émis le plus de prêts risqués. Par ailleurs, selon Hélène Rey les institutions financières ont investi 126 millions de dollars durant les neuf premiers mois de 2009 « pour façonner une réglementation du système financier qui préserve leurs rentes »[83].

Lorsqu'il y a une rente, deux grandes alternatives opposées sont possibles. Soit on peut chercher à la supprimer en modifiant la législation, c'est plutôt la position de Paul Volcker, soit l'État ou les institutions internationales peuvent tenter de s'en approprier une partie par le biais de taxes, c'est plutôt la position de Lord Turner, le président de la Financial Services Authority de Londres[84][réf. à confirmer].

Réforme du système financier aux États-Unis

Le , Barack Obama et son conseiller Paul Volcker proposent des mesures visant d'une certaine façon à actualiser le Glass-Steagall Act de 1933, abrogé en 1999. Cette loi avait été émise après la crise de 1929 de façon à éviter que les banques de dépôts ne jouent sur les marchés avec l'argent des déposants ; sa conséquence était la séparation claire de banques d'affaires et banques de dépôts. Outre ce point, les institutions « too big to fail » peuvent être tentées de prendre trop de risque, en estimant que l'État les sauveraient de la faillite systématiquement. En 2010, Le Monde estime que l'opinion publique est « exaspérée par les bonus de Wall Street et leurs profits gigantesques »[85] alors même qu'il a fallu les sauver durant la crise financière de 2008. Aussi, la réforme envisagée dans le cadre du Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, promulgué en , comporte trois volets[86] :

- Limiter la taille des actifs;

- Interdiction pour les banques de spéculer pour leur propre compte;

- interdiction pour les banques de dépôts de posséder ou de financer des fonds spéculatifs.

Le journaliste économique Martin Wolf, tout en approuvant la volonté de Paul Volcker de « développer un système financier qui serve à soutenir l'économie réelle plutôt qu'à réaliser d'énormes profits dans des activités fortement susceptibles de le déstabiliser » trouve ces solutions à la fois inapplicables (en dehors des États-Unis) et pas adaptées à ce qui doit être fait[87]. Dani Rodrik[88] professeur d'économie à l'université Harvard s'oppose au premier point ; selon lui :

- La diversité de règles concernant le secteur de la finance ne serait pas mauvaise pour les pays ou groupes de pays ayant la possibilité de dire aux banques « si vous voulez servir mon marché, vous devez jouer selon mes règles »[88]. D'une manière plus générale, pour cet auteur, « nous souffrons d'un trop-plein de mondialisation financière, et non le contraire »

- Les réglementations mondiales sont des « réglementations faibles et inefficaces » où les banquiers peuvent faire valoir leurs intérêts. Aussi, pour lui, « la politisation est l'antidote nécessaire contre la tendance technocratique à être sous l'emprise des banques »[88]. Il estime que « la responsabilité démocratique est notre seule protection contre un retour à une réglementation allégée »[88]

Selon l'ONG Finance Watch, fin 2014, les dispositions prises par l'Union européenne se montrent velléitaires et insuffisantes, en regard des enjeux considérables et des enseignements qu'il est possible de tirer de cette crise. La loi de séparation des activités bancaires ne porte que sur une part minimale, symbolique des actifs bancaires[89]. Rien n'a donc fondamentalement changé dans les principes d'organisation générale du secteur bancaire, ni dans les méthodes de gestion des risques bancaires et financiers.[réf. nécessaire]

Foreclosure-gate

En , de nombreux cas d'expulsions font apparaître des pratiques potentiellement frauduleuses de la part des banques.

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.