Bataille de la baie de Chesapeake

bataille navale opposant en 1781 Français et Anglais durant la guerre d'indépendance des États-Unis De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La bataille de la baie de Chesapeake, aussi connue sous le nom de bataille des caps de Virginie, est une bataille navale décisive de la guerre d'indépendance des États-Unis qui eut lieu près de l'embouchure de la baie de Chesapeake le entre la flotte du rear admiral britannique Thomas Graves et celle du lieutenant-général des armées navales[1] François Joseph Paul de Grasse. La précision du tir français endommage suffisamment six vaisseaux britanniques pour forcer Graves à rompre le combat et à s’esquiver[2].

Bataille de la baie de Chesapeake

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Baie de Chesapeake |

| Issue | Victoire stratégique décisive de la France |

| Royaume de France | Royaume de Grande-Bretagne |

| Comte de Grasse | Admiral Graves |

| 24 vaisseaux de ligne | 19 vaisseaux de ligne |

| 230 morts ou blessés | 90 morts 246 blessés 5 navires endommagés 1 navire sabordé |

Guerre d'indépendance des États-Unis

Batailles

Campagne de Boston (1774-1776)

Invasion du Canada (1775)

- Fort Ticonderoga

- Fort Saint-Jean

- Longue-Pointe

- Québec

- Saint-Pierre

- Les Cèdres

- Trois-Rivières

- Bataille de l'ile Valcour

Campagne de Philadelphie (1777-1778)

- Bound Brook

- Short Hills

- Staten Island

- Cooch's Bridge

- Brandywine

- Clouds

- Paoli

- Germantown

- Red Bank

- Gloucester

- White Marsh

- Matson's Ford

- Valley Forge

- Quinton's Bridge

- Crooked Billet

- Barren Hill

- Monmouth

Théâtre occidental (1775-1782)

- 1er Fort Henry

- Boonesborough

- Illinois

- Fort Vincennes

- Fort Pitt

- Fort Laurens

- Chillicothe

- Saint-Louis

- Kentucky

- Défaite de La Balme

- Piqua

- Coshocton

- Défaite de Lochry

- Long Run

- Gnadenhütten

- Little Mountain

- Expédition Crawford

- Bryan Station

- Blue Licks

- 2e Fort Henry

Théâtre sud (1775-1781)

- Incident de la poudre à canon (en)

- Great Bridge

- Moore's Creek Bridge

- Rice Boats

- Alligator Bridge

- Beaufort

- Kettle Creek

- Brier Creek

- Stono Ferry

- Savannah

- Charleston

- Waxhaws

- Rocky Mount

- Hanging Rock

- Camden

- Kings Mountain

- Cowpens

- Pyle

- Guilford Court House

- Hobkirk's Hill

- Eutaw Springs

- Baie d'Hudson

Campagne de Floride occidentale (1779-1781)

- Fort Bute

- Baton Rouge

- Fort Charlotte

- Bataille de Mobile Bay (en)

- Pensacola

Guerre des Antilles (1775-1783)

- Nassau

- Barbade

- Dominique

- Sainte-Lucie (1re)

- Sainte-Lucie (2e)

- Saint-Vincent (en)

- La Grenade (1re)

- La Grenade (2e)

- Río Hondo (en)

- Cayo Cocina (en)

- San Fernando (en)

- 12 décembre 1779 (en)

- 1re Martinique

- 2e Martinique

- Bermudes

- Fort San Juan

- Indes occidentales néerlandaises (en)

- Saint-Eustache (en)

- Fort-Royal

- Tobago

- Brimstone Hill

- Saint-Christophe

- Demerara et Essequibo

- Montserrat (en)

- Roatán (en)

- Saintes

- Canal de la Mona

- Black River (en)

- Nassau (2e) (en)

- Hispaniola

- 6 décembre 1782

- 15 février 1783

- Turques-et-Caïques

- l'Alliance et la Sybil

- Nassau (3e) (en)

Campagne des Indes (1778-1783)

Campagne d'Europe (1778-1783)

- 1er Ouessant

- Flamborough Head

- 1er Cap Saint-Vincent

- 2e Saint-Vincent

- Jersey

- Dogger Bank

- 2e Ouessant

- Gibraltar

- Cap Spartel

Opérations navales de la guerre d'indépendance des États-Unis (en) :

- Bataille de Fairhaven

- Machias (1775)

- Bataille de Gloucester (1775)

- Incendie de Falmouth

- Block Island

- Bataille de Turtle Gut Inlet (en)

- Bataille de Machias (1777)

- Newport

- Raid de Grey (en)

- Raid de Chesapeake (en)

- Raid de Tryon (en) (Bataille de Norwalk (en))

- Expédition de Penobscot

- Cap Henry

- Cap Breton

- Capture de l'USS Trumbull (en)

- Bataille du cap Ann (en)

- Baie de Chesapeake

- Capture du HMS Savage (en)

- Bataille de baie du Delaware (1re) (en)

- Bataille navale d'Halifax (en)

- Raid sur Lunenburg (en)

- Baie d'Hudson

- Bataille de la baie du Delaware (2e) (en)

- Bataille de la baie du Delaware (3e) (en)

- Combat du 22 janvier 1783 (en)

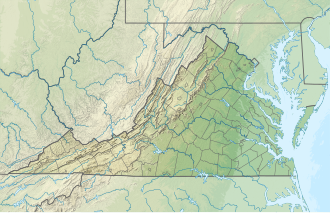

| Coordonnées | 36° 58′ 03″ nord, 75° 32′ 21″ ouest | |

|---|---|---|

Géolocalisation sur la carte : États-Unis

Géolocalisation sur la carte : Virginie

La victoire de la flotte française empêche la Royal Navy de secourir les forces du général Charles Cornwallis à Yorktown. Elle évite également toute interférence britannique avec les renforts et provisions envoyés depuis Newport et les Antilles françaises aux armées coalisées de George Washington, Rochambeau et La Fayette. Cette bataille amène ainsi la chute de Yorktown, puis l'indépendance des États-Unis. Par cette victoire, la France a pu récupérer certaines de ses colonies perdues en 1763 dont Sainte-Lucie et Tobago.

Un premier combat, moins important, avait eu lieu le . Ce premier engagement, qui se solda par une victoire britannique, est connu sous les noms de première bataille de Chesapeake, combat de Chesapeake ou encore bataille du cap Henry.

Préliminaires

Résumé

Contexte

À l’été 1781, l'amiral de Grasse est à Saint-Domingue. Il s’apprête à escorter vers la France un impressionnant convoi de 160 navires marchands chargés de sucre, épices, cacao et indigo. L’escadre qu’il commande comprend 24 vaisseaux de ligne, dont le navire amiral Ville de Paris. S’ajoutent des frégates et des corvettes. Grâce à la passion de Louis XVI pour la marine, et au programme de construction navale qu’il a lancé entre 1774 et 1778, la Marine royale dispose alors d’une flotte sans précédent[3].

Au moment où ce convoi s’ébranle, les quatre plus grandes puissances navales du monde sont en guerre. D’un côté il y a la France, l’Espagne et les Provinces-Unies, ralliées aux insurgés américains, de l’autre la Grande-Bretagne. L'effort de guerre repose cependant pour l'essentiel sur la France, car l'Espagne, qui craint une contamination révolutionnaire dans ses colonies, refuse tout soutien direct aux Américains. Quant aux Néerlandais, entrés en guerre au début de 1781, ils essaient surtout de défendre — avec l'aide de la France — leurs possessions coloniales menacées par la Royal Navy, car leur marine de guerre est peu importante.

C’est là qu’intervient le comte de Rochambeau, qui dirige le corps expéditionnaire français allié aux insurgés américains. Il demande à l’amiral de Grasse de délaisser cette mission d’escorte et d’acheminer des troupes à 600 km au sud de New York, dans l’estuaire du fleuve Chesapeake. C’est en effet là que se trouve Yorktown, un gros bourg de Virginie où sont concentrés 8 000 soldats britanniques, soit un tiers de leurs troupes. Rochambeau veut remporter contre eux une victoire décisive.

Le choix d'intervenir sur les côtes américaines

Résumé

Contexte

Louis XVI laisse le choix à de Grasse. Il souhaite tout de même prendre sa revanche sur les Anglais, qui ont contraint la France à signer le traité de Paris en 1763, et à perdre la plus grande partie du premier empire colonial français (Canada, Alaska , et grande partie des États-Unis actuels).

De Grasse choisit d'intervenir et quitte Saint-Domingue le 3 août 1781 avec 3 000 soldats embarqués. George Washington, mis au courant de la manœuvre, décide également de rejoindre la baie de Chesapeake avec ses troupes. Il pourra ainsi joindre son armée aux Français et vaincre avec eux les Britanniques.

Mais l’amiral anglais Hood apprend aussi la manœuvre française, et il se lance depuis les Antilles à la recherche des vaisseaux français. Il arrive le 28 août à Chesapeake, mais la baie est déserte. Sachant que de Grasse a quitté les Antilles avant lui, il pense qu’il est en retard, et que la flotte française est partie vers le nord, vers New York. En réalité, de Grasse est derrière Hood, et il arrive à Chesapeake quatre jours après les Britanniques. Il peut débarquer ses troupes et bloquer l’estuaire avec ses navires. Le général britannique Charles Cornwallis est piégé dans Yorktown, sa seule chance de secours ne peut venir que de la mer, et les navires français sont là pour barrer le passage.

Mais de Grasse est face à un dilemme. Il sait qu’une autre escadre française, commandée par le comte de Barras, vient du nord, depuis Newport, vers la Chesapeake. Elle risque donc de tomber nez-à-nez avec l’escadre de Hood, qui lui est supérieure. De Grasse craint donc la capture de l’escadre de Barras. Il a donc deux choix : bloquer la baie de Chesapeake et assurer une victoire terrestre décisive aux Franco-Américains, ou bien appareiller vers le nord et aider Barras dans une éventuelle bataille navale contre Hood. De Grasse réfléchit pendant dix jours, jusqu’à ce que l’arrivée des Britanniques vienne couper court à ce débat.

Une bataille en apparence indécise

Résumé

Contexte

Les escadres anglaises de Hood et de Graves ont été prévenues par le général Cornwallis, et ont fait demi-tour vers le sud pour lui porter secours. De Grasse laisse quatre vaisseaux garder la baie, et mène le reste de l’escadre vers les Britanniques.

Un témoin de l’époque, le capitaine André Amblard, raconte l’approche française : « De Grasse court à la rencontre de l’escadre anglaise qui s’enfuit. Elle était meilleure voilière que la nôtre et il ne put l’atteindre qu’avec douze de nos vaisseaux doublés en cuivre, qui chargèrent si vigoureusement leur arrière-garde que le Terrible (en), vaisseau de 74 canons, coula bas. »

La canonnade dure plusieurs heures et de nombreux navires sont endommagés. Les Britanniques dénombrent 300 tués et 246 blessés, les Français seulement 230 tués et blessés. Au soir, les Britanniques rompent le combat et fuient, vaincus par une flotte française en léger surnombre. Presque tous les vaisseaux britanniques de l'avant-garde sont endommagés et l'un d'eux, le HMS Terrible doit être sabordé pendant la nuit. De Grasse tente de poursuivre l'escadre anglaise, mais il ne parvient pas à la rattraper et rentre sur la Chesapeake.

De retour dans la baie le 11 septembre, de Grasse y découvre l’escadre du comte de Barras, qui était arrivée la veille sans avoir croisé les Britanniques. À terre, George Washington, le comte de Rochambeau et le marquis de La Fayette font jonction et lancent le siège de Yorktown. Depuis la baie, les navires français pilonnent la ville et les redoutes qui la protègent. Ils sont aidés par l’artillerie débarquée, munie des tout nouveaux canons de Gribeauval, qui feront parler d'eux dans les armées napoléoniennes. Yorktown se rend le 19 octobre.

Dans une clairière près de la ville, les troupes britanniques défilent entre un rang d’Américains et un rang de Français. Cornwallis, humilié, s’est fait représenter par le major-général O’Hara. Ce dernier s’approche de Rochambeau, La Fayette et Washington côte-à-côte. Il tend son épée à Rochambeau, mais celui-ci laisse la primauté à Washington. Ce dernier reconnaîtra en l’amiral de Grasse « l’arbitre de la guerre ».

Navires engagés

Résumé

Contexte

Le nombre qui suit le nom du navire est le nombre de canons embarqués, et donc par extension la catégorie du navire. On remarquera que la plupart des vaisseaux français sont des vaisseaux de 74 canons. Ce modèle représente l'aboutissement de la marine de guerre à voile de l'époque.

France (de Grasse)Escadre blanche et bleue (comte de Bougainville)[4]

Escadre blanche (comte de Grasse)

Escadre bleue (comte de Monteil)

|

Royaume de Grande-Bretagne (Graves et Hood)Escadre bleue

Escadre blanche

Escadre rouge |

Commémoration

La Marine nationale a décidé de célébrer, chaque année, une bataille décisive et emblématique de sa longue histoire, en l’occurrence celle de la baie de Chesapeake, qui, conduite le , par le comte de Grasse, alors lieutenant général des armées navales, se solda par une victoire éclatante contre la Royal Navy.

« Bataille de référence, succès tactique ayant conduit à une victoire stratégique, Chesapeake rappelle le rôle décisif du combat naval dans un conflit d’ampleur. Elle incarne une Marine victorieuse, grâce à la préparation de ses équipages, à leur combativité et aux qualités tactiques et de commandement de ses officiers », explique la Marine nationale, via un communiqué ()[5]. Depuis 2021 une promotion de l'école de Maistrance est baptisé « Bataille de la baie de Chesapeake »[6].

Contre toute attente, un gala censé célébrer les 240 ans de la bataille en 2021 est annulé par l'ambassade de France à Washington, dans le contexte de défiance qui s'est subitement installé à la suite du dévoilement de l'accord AUKUS[7].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.