Aristide Aubert du Petit-Thouars

officier de marine français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Aristide Aubert du Petit-Thouars dit Dupetit-Thouars, né le , au château de Boumois, près de Saumur et tué le , à la bataille d'Aboukir, est un officier de marine français du XVIIIe siècle. Capitaine de vaisseau, il se distingue à la bataille d'Aboukir, au cours de laquelle il trouve la mort[1].

| Aristide Aubert du Petit-Thouars | ||

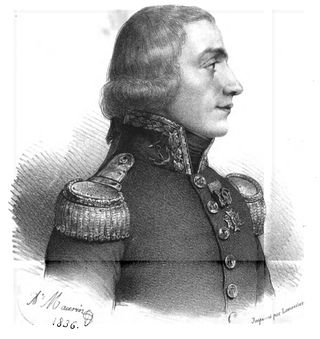

Aristide Aubert du Petit-Thouars Lithographie d'Antoine Maurin 1836 | ||

| Surnom | Dupetit-Thouars | |

|---|---|---|

| Naissance | au château de Boumois |

|

| Décès | (à 37 ans) à la bataille d'Aboukir Mort au combat |

|

| Origine | Royaume de France | |

| Allégeance | Royaume de France République française République française |

|

| Arme | Marine royale française Marine de la République |

|

| Grade | capitaine de vaisseau | |

| Années de service | 1778 – 1798 | |

| Conflits | Guerre d'indépendance des États-Unis Guerres de la Révolution |

|

| Faits d'armes | Bataille d'Aboukir | |

| Hommages | Six bâtiments de guerre Rues à Paris, Angers et Lille Statue et place à Saumur Statue à Saint-Martin-de-la-Place G.M.R. (Groupes Mobiles de Réserve - ancêtres des CRS) basés à Tours puis à Nantes |

|

| Famille | Aubert du Petit-Thouars | |

| modifier | ||

Biographie

Résumé

Contexte

Origines et famille

Aristide Aubert du Petit Thouars descend d'une famille de la noblesse de Touraine anoblie en 1714[1]. Il est le quatrième fils de Gilles-Louis-Antoine Aubert du Petit Thouars, capitaine au régiment de Rouergue et de sa femme Marie Gohin, dame de Boumois. Son frère aîné Louis-Marie Aubert du Petit Thouars, se distingue comme botaniste. Sa sœur Perpétue du Petit Thouars (1765-1805) épouse Nicolas Bergasse en 1791.

Carrière dans la Marine

Jeunesse et débuts

À l'âge de neuf ans, il est envoyé au collège militaire de La Flèche où il rencontre Louis-François-Bertrand du Pont d'Aubevoye de Lauberdière, élève comme lui, futur aide de camp du général de Rochambeau, et qui deviendra son ami.

La lecture de Robinson Crusoé — paru en 1719 — éveille en lui le goût des courses maritimes. Il compose un roman, dont il est le héros, et, pour le réaliser, s'échappe avec un de ses camarades, afin de s'embarquer à Nantes comme mousse. Repris tous les deux et menacés d'une peine sévère, Dolomieu, en garnison à La Flèche, séduit par le caractère d'Aristide, obtient sa grâce.

Aristide Aubert du Petit Thouars a quatorze ans quand il fait la connaissance du navigateur Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec, que son père est chargé de garder prisonnier au château de Saumur, à la suite de sa disgrâce.

Il passe ensuite à l'École militaire de Paris. Il y fait alors des études sérieuses et est un temps destiné à l'infanterie, mais il refuse de suivre cette voie. En 1776, à la suite des réformes des écoles militaires par le comte de Saint-Germain, aucune nomination ne se faisant dans la Marine, il entre dans le régiment de Poitou.

À la nouvelle du troisième voyage de Cook, il s’offre pour l’accompagner comme volontaire. Il n'est pas retenu.

La guerre d'indépendance des États-Unis

La guerre avec l’Angleterre lui fournit en 1778 la possibilité d'obtenir du Ministère la permission d’aller à Rochefort où, à la suite d’un examen qu’il réussit avec distinction, il est reçu garde de la Marine en février de la même année. Il se trouve dès le sur Le Fendant, vaisseau de 74 canons, au combat d'Ouessant. L'année suivante, il prend part à la prise de Fort Louis du Sénégal, au combat de la Grenade et à d’autres affaires toujours sur le vaisseau Le Fendant, commandé par le marquis de Vaudreuil. De 1780 à 1782, il sert sous les ordres du comte de Guichen aux Antilles où il participe aux combats contre les escadres britanniques de George Brydges Rodney. Il participa, en 1780, aux trois combats de Guichen contre Rodney et, en 1782, sur le vaisseau de 80 canons, La Couronne, à la bataille des Saintes. Une fois la paix signée, il obtient le commandement du Tarleton.

Pendant la paix, Aristide du Petit Thouars est employé à des croisières durant lesquelles il ne néglige aucune occasion de perfectionner ses connaissances. Dans ce dessein, il fait deux voyages en Angleterre. Il effectue des travaux hydrographiques dans l’archipel grec et en mer de Marmara. Il étudie en autodidacte les mathématiques et, le , il est promu lieutenant de vaisseau.

Expédition à la recherche de La Pérouse

Sitôt connue la disparition de La Pérouse, dont on est alors sans nouvelles depuis quatre ans, Du Petit-Thouars se met en tête d'organiser une expédition de recherche[2] et lance une souscription. Il publie un prospectus pour cette expédition, qui devait se terminer par la traite des pelleteries de la côte nord-ouest de l’Amérique septentrionale. Son frère Louis-Marie se joint à lui. En décembre 1791, l’Assemblée nationale lui octroie la somme de 10 000 francs tout en déclarant l’entreprise nationale. Louis XVI souscrit pour la même somme et le fait chevalier de Saint-Louis (le port de la croix de Saint-Louis est alors prohibé en France). La souscription n’ayant pas apporté les fonds suffisants, du Petit Thouars vend ses biens et ceux de sa famille. Le ou le [réf. nécessaire], il appareille sur le Diligent, un chasse-marée (ou brick) de 52 tonneaux, avec 32 hommes et armé de 12 canons. Il part sans son frère, arrêté par les révolutionnaires à Brest.

Il sauve de la faim quarante Portugais qu'il trouve dans l'île de Sel, une des îles du Cap-Vert mais perd le tiers de son équipage pour cause de maladie.

Au cours d'une escale au Brésil, il est arrêté par les Portugais et subit une longue détention à Lisbonne. Libéré en 1793, il vit trois ans aux États-Unis (Nouvelle-Angleterre), où il rencontre, parmi de nombreux émigrants, le duc de Liancourt, Talleyrand et d'autres. Avec l'argent du premier et les terres qu'on lui concède, il entreprend, lui-même de fonder une ville qu'il nomme Asile.

Mais le 9 thermidor met fin au projet et il rentre en France en 1795, où il avait été destitué comme aristocrate, il obtient sa réintégration, est promu capitaine de vaisseau et prend le commandement du vaisseau de 80 canons, Le Tonnant.

L'expédition d’Égypte et la bataille d'Aboukir

Il fait partie de l'expédition d'Égypte, lors de la bataille d'Aboukir, en qualité de commandant du Tonnant. Il force le HMS Bellerophon à amener son pavillon, et se dégage du HMS Majestic[3].

Durant le combat, il « a eu un pied fracassé par un boulet et, à peine amputé et suturé, il est revenu sur le pont où il s'est fait porter un sac rempli de son pour y placer sa jambe blessée et freiner l'hémorragie » (M. Battesti). Son dernier ordre est, dira-t-on, de clouer au mât le pavillon tricolore pour qu'il ne puisse être amené. Charles Mullié affirme que, tant que ses forces le lui permirent, il continua de donner des ordres, et il cria en expirant : « Équipage du Tonnant, n'amenez jamais votre pavillon ! ».

Hommages

Plusieurs bâtiments de la Marine nationale française ont porté le nom de « Dupetit-Thouars » :

- une chaloupe bombardière (1799)

- un brick, 1828 - 1865 (qui s'illustra durant la campagne du Mexique)

- un croiseur, 1847 - 1897 (campagne de Madagascar)

- un croiseur cuirassé, 1901 - 1918 (torpillé en escortant un convoi de troupes américaines alors qu'il est affecté à la Cruiser and Transport Force)

- un sous-marin, 1920 - 1928

- un escorteur d'escadre, 1956 - 1988

Un monument illustrant la tragédie du Tonnant, dû au sculpteur Alfred Benon, a été inauguré à Saint-Martin-de-la-Place, son village natal, le 13 septembre 1931.

Sa statue en pied, due au sculpteur Albert Jouanneault et située place du Petit-Thouars à Saumur a été inaugurée par le ministre Georges Leygues le .

Il existe une rue Dupetit-Thouars dans le IIIe arrondissement de Paris, et d'autres à Lille, à Angers, à Concarneau, Lima…

· Une rue et un arrêt de bus dans la ville de Brest

Publications

- La Biographie maritime[4], dit : « Dupetit-Thouars a laissé plusieurs manuscrits, que sa sœur, Mlle Félicité Du Petit-Thouars[5], a réunis en 3 volumes in-8°, sous le titre de Lettres, Mémoires et opuscules d'Aristide du Petit-Thouars, capitaine de vaisseau, enseveli sous les débris du Tonnant, au combat d'Aboukir. » Guérard[6] dit qu'un seul volume fut publié par le frère et la sœur[7]. « Il contient, dit-il, une longue lettre sur la guerre de 1778-83 adressée au commandant Du Lomieu en 1785, où l'on reconnaît le capitaine instruit et avide d'enrichir la science de faits nouveaux. »

- Mémoires de Georges-Aristide-Aubert Dupetit-Thouars, capitaine de vaisseau. Manuscrit[8].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.