Remove ads

La Troisième République, ou IIIe République, est le régime républicain en vigueur en France de à , soit pendant 70 ans, le premier à s'imposer en France dans la durée depuis 1789. En effet, la France vient de connaître, en 80 ans, sept régimes politiques : trois monarchies constitutionnelles, deux républiques, deux empires ainsi qu'une guerre civile opposant plusieurs communes insurrectionnelles françaises au gouvernement dit « de Versailles ». Ces difficultés contribuent à expliquer les hésitations de l'Assemblée nationale, qui met neuf ans, de 1870 à 1879, pour renoncer à la royauté et proposer une troisième constitution républicaine[m].

République française

Troisième République

Troisième République

– [a]

(69 ans, 10 mois et 6 jours)

Drapeau de la république française. |

Emblème de la République française. |

| Devise | Liberté, Égalité, Fraternité |

|---|---|

| Hymne | La Marseillaise[b] |

| Statut | Régime d'assemblée[c] puis république parlementaire. |

|---|---|

| Texte fondamental | Lois constitutionnelles de 1875 |

| Capitale |

Paris[d] Bordeaux[e] Tours[f] Versailles[g] |

| Langue(s) | Français |

| Religion | État laïc[h] |

| Monnaie | Franc français |

| Population | |

|---|---|

| • 1872 | 37 653 000 hab. |

| • 1914 | 41 630 000 hab. |

| • 1918 | 38 670 000 hab. |

| • 1926 | 40 581 000 hab. |

| • 1938 | 41 560 000 hab. |

| Superficie | |

|---|---|

| • 1876 | 528 573,04 km2 |

| • 1894 | 536 464 km2 |

| (1er) 1871–1873 | Jules Dufaure |

|---|---|

| (Der) 1940 | Philippe Pétain |

| Chambre unique | Assemblée nationale (1871-1876) |

|---|---|

| Chambre haute | Sénat (1876-1940) |

| Chambre basse | Chambre des députés (1876-1940) |

Entités précédentes :

Formant une constitution de compromis, les lois constitutionnelles de 1875 établissent une république parlementaire de type bicaméral. Marqués par le renversement en 1851 de la République par son premier président élu, les républicains n'accordent dans la pratique au chef de l'État qu'un rôle représentatif. La IIIe République constitue ce que Philip Nord a appelé « le moment républicain »[1], c'est-à-dire une période marquée par une forte identité démocratique, que les grandes lois sur l'instruction, la laïcité, les droits de grève, d'association et de réunion illustrent.

La IIIe République est aussi une époque où la vie des Français est « passionnément politique, autant que la vie d'un peuple peut l'être dans une période non révolutionnaire »[2]. C'est ce que Vincent Duclert qualifie de « naissance de l'idée de la France comme nation politique »[3]. Les débats passionnés provoqués par l'adoption des lois scélérates, puis par l'affaire Dreyfus précèdent l'arrivée au pouvoir des radicaux qui procèdent à la séparation des Églises et de l'État (1905) et l'instauration de l'impôt sur le revenu (1914).

La IIIe République est aussi une période marquée par toute une série de réformes sociales auxquelles la société aspirait, notamment par l'adoption d'une législation plus favorable pour les salariés lors de la brève expérience du Front populaire.

Née dans la défaite, la IIIe République évolue de sa proclamation à sa chute dans un contexte de confrontation avec l'Allemagne. Le , à la suite de la défaite contre l'Allemagne, l'Assemblée nationale (réunion de la Chambre des députés et du Sénat pendant une séance commune), vote les pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain. Le lendemain, le 11, ce dernier se nomme lui-même « chef de l'État français », mettant de facto un terme à la Troisième République et instaurant le régime de Vichy. Le 11 juillet, le général De Gaulle forme le conseil de défense de l'empire qui reste légalement sous le régime de la troisième république mais qui n'applique plus de facto les lois constitutionnelles de 1875.

Remove ads

Fin de la guerre franco-allemande de 1870 et ses suites

Chute du Second Empire et proclamation de la République

Au cours de la guerre de 1870, les opérations militaires tournent à l'avantage de l'armée prussienne. Moins préparée et inférieure en nombre, l'armée française connaît une véritable déroute[4]. Le maréchal Bazaine, commandant en chef de l'armée du Rhin, est encerclé dans Metz le avec la moitié des troupes françaises. L'empereur Napoléon III marche à son secours avec l'armée de Châlons commandée par le maréchal Mac Mahon, mais ses troupes sont elles-mêmes encerclées dans Sedan[5],[6]. L'empereur est capturé le [5].

Le lendemain, la nouvelle de la capitulation de l'empereur parvient à Paris[7] mais le Conseil des ministres, présidé par l'impératrice Eugénie qui exerce la régence, se montre indécis[8]. Le , alors que le Corps législatif se réunit[9], le palais Bourbon est envahi par une foule d'émeutiers[10]. Les députés républicains prononcent la déchéance de l'empereur et, conduits par Léon Gambetta et Jules Favre, se rendent à l'hôtel de ville de Paris pour y proclamer la République[11]. Des événements similaires se déroulent dans plusieurs villes de France, notamment Lyon et Marseille[12], et même aux Antilles[13].

Gouvernement de la Défense nationale

Un gouvernement de la Défense nationale est constitué, avec à sa tête le général Trochu, gouverneur militaire de Paris, dont la nomination vise aussi à obtenir le ralliement de l'armée. Sont également membres de ce gouvernement Jules Favre (ministre des Affaires étrangères et vice-président du gouvernement), Jules Ferry (secrétaire du gouvernement), Léon Gambetta (ministre de l'Intérieur), Ernest Picard (ministre des Finances), Henri Rochefort, Jules Simon (ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts), Adolphe Le Flo (ministre de la Guerre), Martin Fourichon (ministre de la Marine et des Colonies), Adolphe Crémieux (garde des Sceaux), presque tous députés républicains de Paris.

L'armée du maréchal Bazaine résiste toujours dans Metz assiégée. Paris est également assiégée à partir du . Le , est instauré un premier moratoire des loyers pour inciter les hommes à aller se battre[14]. Le , Gambetta quitte Paris en ballon pour tenter de réorganiser la défense. La capitulation précipitée de Bazaine et de l'armée de Metz (150 000 hommes) le porte un grave coup à la France. Elle intervient au moment où la délégation gouvernementale de Tours est parvenue à organiser une armée de la Loire. Les Prussiens peuvent alors concentrer leurs forces sur cette nouvelle armée sans entraînement et mal équipée, ce qui oblige la délégation gouvernementale à se replier sur Bordeaux.

Le , l'unification allemande est réalisée : les souverains allemands réunis au château de Versailles proclament le roi Guillaume Ier de Prusse empereur allemand. À partir du , alors que Paris souffre des bombardements et est menacé de famine, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, resté dans la capitale avec la majorité du gouvernement, engage des négociations avec les Allemands. Un armistice est signé ; il prend effet le , après 132 jours de siège. Il a une durée de trois semaines, au cours desquelles des élections doivent se tenir, le chancelier allemand Otto von Bismarck voulant traiter avec un pouvoir à la légitimité incontestable. Gambetta fait alors voter deux décrets : un premier qui frappe de proscription politique tout le personnel de l'Empire, ainsi que ceux qui ont eu une charge au sein de ce dernier ; un deuxième qui, pour combler le vide créé par ce premier décret, indique que les préfets nouvellement élus pourront être éligibles dans leur département. Mais ces deux décrets sont finalement annulés et Gambetta démissionne.

Élections du et la paix

- Union républicaine : 38 sièges

- Gauche républicaine : 112 sièges

- Libéraux : 72 sièges

- Bonapartistes : 20 sièges

- Orléanistes : 214 sièges

- Légitimistes : 182 sièges

Le décret du fixe les conditions des élections, reprenant la tradition républicaine de la Seconde République, inaugurée par la loi électorale du : scrutin de liste, départemental et majoritaire, par opposition au scrutin uninominal à deux tours qui avait été la règle sous le Second Empire. Les élections ont lieu dans des conditions spéciales : 40 départements sont occupés, 400 000 Français sont prisonniers, et aucune campagne (exceptée à Paris) n'a été préparée. Par ailleurs, les votes se déroulent au chef-lieu du canton pour pousser les campagnes conservatrices à l'abstention[15].

Les élections ne portent pas sur le choix du régime, mais sur le thème de la guerre (ou de la paix). Les républicains sont divisés entre ceux, comme Léon Gambetta et les radicaux, qui veulent poursuivre la guerre à outrance contre l'ennemi, et les modérés résignés à la paix. Les conservateurs, regroupant divers courants allant de la bourgeoisie libérale aux monarchistes, s'unissent sur le thème de la paix[15].

Le , l'Assemblée nouvellement élue est majoritairement monarchiste : sur 675 élus, environ 400 monarchistes (dont 182 légitimistes et 214 orléanistes), et 250 républicains avec une minorité de socialistes, comme Félix Pyat et Benoît Malon, et quelques bonapartistes issus de la Corse et de la Charente[16]. Les départements de l'Est, envahis, se sont largement prononcés pour les républicains et la guerre, tout comme le Midi de la France et Paris. Mais la majorité des Français, lassée de la guerre, a préféré voter pour les tenants de la paix, sans que ce vote signifie une adhésion à la cause monarchiste. André Encrevé écrit à ce sujet : « la majorité monarchiste va, d’une certaine façon, commettre la même erreur que Louis-Napoléon en 1851, c'est-à-dire confondre une circonstance exceptionnelle (ici l’invasion) avec une tendance profonde de l’opinion publique. Ces députés ont été élus parce qu’ils proposaient de signer la paix ; mais leur option majoritaire pour la monarchie n’est pas à l’unisson des préférences des Français »[17].

Le , Jules Grévy est élu président de l'Assemblée nationale : il est un républicain modéré « en faveur auprès des monarchistes pour s'être constamment tenu en dehors de la Révolution depuis le jour où elle s'est faite »[18]. Son hostilité à la guerre et son engagement pour la défense de l'ordre en font un candidat idéal pour la nouvelle majorité. Le , Adolphe Thiers, ancien ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe, est nommé chef du pouvoir exécutif de la République française à une quasi-unanimité : il est « l’administrateur nécessaire de l’infortune nationale », exerçant « ses fonctions sous l'autorité de l'Assemblée nationale, avec le concours des ministres qu'il aura choisis et qu'il présidera ». Le , il constitue un gouvernement, composé de ministres du centre droit et de la gauche modérée, avec à sa tête Jules Dufaure, qui prend le portefeuille de la Justice[19]. Dans son programme du , Thiers invite l'Assemblée à mettre entre parenthèses la question du régime pour se concentrer sur ce qui importe le plus : « pacifier, réorganiser, relever le crédit, ranimer le travail »[20]. Il est ensuite prévu par un pacte tacite conclu entre Thiers et l'Assemblée, dit pacte de Bordeaux (), que le chef du pouvoir exécutif ne préparera pas de solution constitutionnelle à l'insu des députés de l'Assemblée, mais pourvoira aux nécessités nationales et à la négociation avec l'Allemagne.

Thiers rencontre Otto von Bismarck le . Le chancelier lui signifie qu’il ne pourra pas proroger l’armistice au-delà du et lui annonce les conditions exorbitantes auxquelles doit se soumettre la France pour qu'un traité de paix entre les deux pays soit possible. Un traité préliminaire de paix est signé à Versailles le . L’Allemagne obtient : une indemnité de guerre de 6 milliards de francs (réduite à 5 milliards après négociation) ; la cession de l'Alsace (sauf Belfort, défendu avec acharnement par le colonel Denfert-Rochereau), de l'essentiel de la Moselle, d'une partie de la Meurthe et des Vosges ; un défilé des troupes allemandes sur les Champs-Élysées. Le , l’Assemblée ratifie la convention lors d’une séance dramatique. 546 députés l’adoptent, 107 la rejettent[21]. On compte parmi ces derniers tous les députés de Paris (Louis Blanc, Henri Brisson, Georges Clemenceau, Victor Hugo, Édouard Lockroy, Henri Martin, Arthur Ranc, Henri Rochefort, etc.) ainsi que les députés d’Alsace et de Lorraine, qui démissionnent aussitôt, bientôt suivis de nombreux députés républicains. L'extrême gauche radicale, socialiste, internationaliste désavoue l'Assemblée et lui dénie toute légitimité.

Le traité définitif, rédigé en français selon les usages diplomatiques, est signé le . Il est connu sous le nom de traité de Francfort.

La Commune ( - )

La Commune trouve son origine dans la défaite de 1871, dans l'attitude de l'Assemblée nationale et du gouvernement, et dans les manifestations idéologiques de la population parisienne.

La guerre de 1870 a profondément marqué la capitale, qui a subi un siège très dur et dont la population a souffert de la faim. L'armistice de est contesté par les Parisiens qui ont résisté à l'ennemi pendant près de quatre mois. « Les insurgés vibraient d'un patriotisme de gauche que la honte de la défaite exaspérait[22] ». L'attitude de l'Assemblée, majoritairement royaliste et pacifiste, qualifiée d'« assemblée de ruraux » par certains Parisiens, contribue à l'exacerbation des esprits. Le , siégeant alors à Bordeaux, l'Assemblée décide de s'installer à Versailles plutôt qu'à Paris, parce qu'elle voit dans cette dernière, non sans raison, « le chef-lieu de la révolution organisée, la capitale de l'idée révolutionnaire »[23]. Par une loi du même jour, elle met fin au moratoire sur les effets de commerce, acculant à la faillite des milliers d'artisans et de commerçants, et supprime la solde de 1,50 franc par jour payée aux gardes nationaux.

L'attitude du gouvernement n'est pas conciliante, notamment lorsqu'il nomme trois bonapartistes aux postes de préfet de police (Louis Ernest Valentin) de chef de la Garde nationale (le général Louis d'Aurelle de Paladines), et de gouverneur (le général Joseph Vinoy), nominations vécues comme une provocation par les Parisiens qui sont à l'origine de la chute du régime impérial à la suite de la défaite de Sedan. Le , le préfet de police interdit les principaux journaux d'extrême gauche, comme Le Cri du Peuple de Jules Vallès. Toutes ces mesures font monter la tension à Paris, au sein du petit peuple composé de « ce qui a produit la sans-culotterie en 1792-1794 : ébénistes, tanneurs, cordonniers, tailleurs, maçons, charpentiers… »[24]. Comme l'écrit Jean-Jacques Chevallier, « la Commune était l'expression, chez ses meneurs, d'un républicanisme ultra-rouge, antireligieux, jacobin, prolétarien, fouetté par la haine pour cette assemblée monarchiste »[22]. Certains historiens voient d'autres facteurs dans le déclenchement de la Commune de Paris, notamment Jacques Rougerie qui souligne le rôle de la révolution haussmannienne et interprète la Commune comme « une tentative de réappropriation populaire de l'espace urbain »[25].

La révolte éclate lorsque Thiers tente de faire saisir les 227 canons de la Garde nationale (canons financés par les Parisiens) le . Deux généraux sont sommairement exécutés et le gouvernement quitte Paris précipitamment. Le Comité central de la Garde nationale, constitué lors de la fédération des bataillons de la Garde nationale en , resté maître de Paris, s'installe à l'Hôtel de Ville. Le , les insurgés font élire le Conseil général de la Commune, composé de 90 élus, dont 20 modérés qui démissionnent rapidement. En effet, les élections ont été peu représentatives, la moitié des électeurs n'ayant pas voté[26]. Le mouvement parisien se radicalise et va « se transmuer inexorablement en révolution politique et sociale », selon le mot de Jacques Rougerie.

Durant ces événements, le gouvernement constitue en hâte une armée, que les communards appellent versaillaise, composée en partie de prisonniers de guerre libérés par les Allemands, qui soutiennent la répression. Le , les Versaillais parviennent à entrer dans la ville par la porte de Saint-Cloud. Commence alors la Semaine sanglante (21 au ), marquée par des combats de rue sans pitié, barricade par barricade. Les communards se livrent à des exécutions d'otages et à la destruction par le feu de plusieurs édifices symboliques du pouvoir central à leurs yeux : le palais des Tuileries, l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice. Les hostilités s'achèvent par la défaite des insurgés au cimetière du Père-Lachaise. Les combats font moins de 900 morts du côté des Versaillais ; les pertes des communards, longtemps estimées à 20 000, ont été réévaluées à 10 000 par Robert Tombs, dans La Guerre contre Paris : 1871. Les tribunaux militaires prononcent 270 condamnations à mort (dont 26 furent exécutées), 13 450 condamnations dont 7 500 à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs milliers de communards doivent s’exiler. Le mouvement socialiste est décimé pour près de dix ans.

Premiers temps de la IIIe République

Adolphe Thiers, administrateur nécessaire de l'infortune nationale

Réformes de Thiers

Chef du pouvoir exécutif, Thiers se lance dans des réformes financières, administratives et militaires.

D'abord, il faut payer l'indemnité de guerre de 5 milliards de francs exigée par l'Allemagne, somme correspondant à deux ou trois budgets annuels à l'époque[27]. La souscription d'un grand emprunt public est décidée par Thiers, votée le ; elle permet de réunir dans la seule journée du plus de 4 milliards de francs. Les Allemands évacuant le territoire au fur et à mesure des paiements, Thiers demande que les quatre départements parisiens soient d’abord évacués, et, en , les derniers fonds sont versés alors que les dernières troupes d'occupation quittent le pays.

La loi monétaire prussienne du 4 décembre 1871, souhaitée par Bismarck, a obligé la France à emprunter 25 % de son PIB, pour verser un stock d'or à l'Allemagne en guise d'indemnité de guerre, ce qui a fait doubler la dette publique française et a créé une classe d'épargnants participant à l'expansion boursière sous la IIIe République : 4 millions de Français sont porteurs de dette publique en 1880, contre 1,5 million en 1870[28].

Par ailleurs, Thiers entreprend de réformer la carte administrative par deux grandes lois :

- celle du , qui maintient le préfet comme unique représentant de l'État dans le département ; le Conseil général de préfecture est, comme sous le Second Empire, élu au suffrage universel masculin, mais, et c'est une nouveauté, le département obtient le statut de collectivité territoriale ;

- celle du , qui revient sur la loi du , adoptée sous le Second Empire : le maire est élu par le conseil municipal, lui-même élu au suffrage universel masculin, sauf dans les villes de plus de 20 000 habitants où le maire est nommé à la discrétion du gouvernement. Cette défiance à l'égard des grandes municipalités s'explique par les événements de la Commune. Par ailleurs, Paris « bénéficie » d'un régime spécial, sans maire.

Enfin, est votée la loi du sur l'armée, refusant aux militaires le droit de vote. L'armée devient « la Grande Muette ».

Adolphe Thiers : premier président de la Troisième République

Adolphe Thiers est considéré indispensable à l'Assemblée pour négocier le départ anticipé des troupes allemandes. Un diplomate orléaniste en poste à Londres, Charles Gavard[29], déclare n'être pas fâché de laisser la répression de la Commune afin de préserver « les Princes d'un pareil fardeau en pareil temps »[30]. Par ailleurs, il faut éviter que les Français assimilent le retour du roi à l'humiliation de la défaite et à l'occupation de la France par une armée étrangère. L'Assemblée est donc amenée à conforter Thiers dans sa position de chef de l'exécutif, en attendant que la Restauration puisse se faire. Celui-ci, critiquant son titre de « chef », lui préfère celui de « président de la République », et l'Assemblée précise ses pouvoirs, par la loi Rivet du : le président est révocable à tout instant et son mandat dure tant qu'existe l’Assemblée. Il nomme et révoque les ministres, responsables tout comme lui devant l’Assemblée, préside le Conseil des ministres et ses actes sont contresignés par un ministre. Par décret du , Jules Dufaure, le Garde des Sceaux, est nommé vice-président du Conseil. L'historien Jean-Marie Mayeur explique les méthodes de gouvernement de Thiers : usant perpétuellement de la menace de démissionner, se considérant absolument nécessaire, le président de la République impose son autorité à une majorité de plus en plus réticente[31]. L'expression de ses véritables convictions entraîne sa chute.

Les monarchistes sont divisés en deux familles, deux obédiences n'acceptant pas le même héritage :

- les Légitimistes, qui prônent un retour à une monarchie rejetant les principes de la Révolution et qui sont réunis autour de la personne du comte de Chambord, le futur « Henri V » s'il venait à accéder au trône ;

- les Orléanistes, qui veulent réconcilier royauté et Révolution ; ils adoptent le drapeau tricolore comme l'a fait le Roi-citoyen et ont pour prétendant le comte de Paris.

La Chambre étant divisée en trois grands blocs (Légitimistes, Orléanistes et Républicains), les monarchistes doivent s'allier pour espérer le retour d'un roi. Or cette alliance ne se fait pas. En effet, par le Manifeste du , le comte de Chambord, prétendant au trône légitimiste, refuse d'adopter le drapeau tricolore pour lui préférer le drapeau blanc. Ce refus, empêchant la Restauration, sépare les Orléanistes des Légitimistes, et le , une déclaration de 80 députés légitimistes libéraux entraîne une scission au sein du Cercle des Réservoirs[32].

Devant les échecs d'une restauration, Thiers semble se tourner de plus en plus vers le régime républicain, et dans un discours du , il affirme son ralliement à la République, qu'il voit socialement conservatrice et politiquement libérale. Dans son message présidentiel à l'Assemblée, il dit : « La République existe, c’est le gouvernement légal du pays. Vouloir autre chose serait une nouvelle révolution et la plus redoutable de toutes. » Les monarchistes veulent de plus en plus éliminer Thiers. L'élection de Barodet, un républicain radical face à Rémusat, une des grandes figures de l'orléanisme, lors de la législative partielle du , conforte les monarchistes dans cette idée. Les royalistes prennent peur : ils pensaient avoir détruit la révolution. Thiers n'est plus le rempart contre les républicains. Inquiets de la montée des groupes parlementaires républicains aux élections partielles et des mouvements de gauche, notamment radicaux, les monarchistes attendent de Thiers qu'il s'y oppose. Celui-ci se contente de leur répondre : « Puisque vous êtes la majorité, que n'établissez-vous la monarchie ? » Comprenant que Thiers ne les aidera plus, la « loi chinoise » est votée, le , portant sur « les attributions des pouvoirs publics et les conditions de la responsabilité ministérielle ». Désormais, si le président peut toujours s'exprimer au sein de l'Assemblée nationale, son allocution n'est pas suivie de débats. Cela limite son temps de parole et le transforme en monologue. Cette loi est importante en ce qu'elle établit définitivement les relations entre l'Assemblée nationale et le président de la République sous la IIIe République. Le est signée la convention d'évacuation des troupes allemandes, qui ne rend plus Thiers indispensable à la majorité monarchiste. Une « Union des droites » se forme autour d'Albert de Broglie afin de faire « prévaloir dans le gouvernement une politique résolument conservatrice ». Mis en minorité, Thiers démissionne le , persuadé qu'il sera rappelé puisque trop indispensable. Patrice de Mac Mahon, général légitimiste ayant réprimé la Commune, est alors élu président de la République le soir même.

Tentative de restauration monarchique

Retour à l'Ordre moral

Sous la présidence de Mac Mahon, d'obédience légitimiste, la tendance est à l'ordre moral, fondé sur l'encouragement des valeurs religieuses. En effet, dès le lendemain de son élection, le , il prononce un discours à la Chambre, dans lequel il déclare : « Avec l’aide de Dieu, le dévouement de notre armée… et l’appui de tous les honnêtes gens, nous continuerons l’œuvre… du rétablissement de l’ordre moral de notre pays ». Par la loi du , les légitimistes décident ainsi de la construction d’une basilique dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, sur la colline de Montmartre, en réparation des crimes de la Commune ; la première pierre est posée en 1875 et l’édifice achevé en 1914, pour être consacré en 1919. Les pèlerinages de l’été 1873 marquent la force retrouvée de l’Église sur la société, pèlerinages auxquels de nombreux députés participent[33]. Cette politique ouvertement religieuse est associée à une politique farouchement antirépublicaine, qui vise à unir les monarchistes toujours divisés sur la restauration. La censure d'État frappe la presse républicaine, la commémoration du 14 juillet est interdite, les bustes de Marianne sont retirés des mairies dans le Midi rouge, les enterrements civils sont prohibés[34]. Par ailleurs, l'importante loi de réforme administrative du donne au chef de l'État et à ses préfets le droit de nommer les maires dans toutes les communes, mesure très mal reçue dans les campagnes. Jean-Marie Mayeur explique que cette réforme importante a su rendre populaires les républicains, opposés à cette « loi des maires ». Les mesures autoritaires de l'ordre moral préparent ainsi la victoire des républicains aux élections législatives de 1876.

Un président pour sept ans en attendant la restauration

Mac Mahon, dont l'ambition politique semble se limiter au retour du roi, n'assume que la fonction de chef de l'État et laisse la tâche de gouverner à Albert, duc de Broglie (prononcé « Broye » ou « Breuil »), descendant d'une des plus puissantes familles aristocratiques de France. Le retour du roi semble imminent après une rencontre entre Henri d'Artois et Philippe d'Orléans le , au cours de laquelle le comte de Paris reconnaît le comte de Chambord comme le « représentant du principe monarchique de la France ». Il est prévu par les orléanistes qu'en cas de restauration, le prétendant légitimiste monte sur le trône et que, n'ayant pas d'enfants, un Orléans soit son héritier. Mais d'Artois refuse toujours de renoncer au drapeau blanc et l'affaire échoue à nouveau. D'Artois ayant alors la cinquantaine, les orléanistes attendent avec impatience sa disparition : « Puisque Dieu n’a pas voulu ouvrir les yeux au comte de Chambord, on va attendre qu’il les lui ferme » déclare le comte de Mérode[30]. C’est pourquoi, sous l’impulsion du duc de Broglie, la loi du assure une prorogation de sept ans des pouvoirs de Mac Mahon, calquée sur l'espérance de vie approximative du comte de Chambord[35]. Les légitimistes, considérant que le duc de Broglie et les orléanistes sont responsables de l'échec de la restauration, votent alors avec les républicains, le , contre un projet cher au gouvernement. Ce dernier, faute de trouver la confiance de la Chambre, démissionne, et le duc de Broglie est remplacé par Ernest Courtot de Cissey, qui forme un gouvernement de droite et de centre droit.

Évolution vers un régime républicain

Lois constitutionnelles de 1875

En , Auguste Casimir-Perier, un républicain conservateur, prend l’initiative d’une demande d’ouverture des travaux sur la future constitution. Le , est adopté l'amendement Henri Wallon, qui prévoit que « le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans ; il est rééligible ». L'amendement est adopté en première lecture à une seule voix de majorité, 353 contre 352. Ce premier texte est important en ce qu'il établit l'impersonnalité de la fonction présidentielle (jusqu'alors, la loi du confiait le pouvoir spécifiquement à Mac Mahon, duc de Magenta). Sont ensuite votées les trois lois constitutionnelles qui fixent le régime :

- la loi du porte sur le Sénat, établi comme la chambre haute, composée de 300 sénateurs, dont 75 inamovibles. Les républicains, fidèles à la tradition de la Ire République, ne voulaient qu'une seule Chambre, élue par le peuple français au suffrage universel masculin ; l'idée d'une seconde Chambre, élue par les pouvoirs locaux, s'accorde avec la pensée orléaniste du parlementarisme. Mais, devant la nécessité de trouver une constitution pour le pays, les républicains se résignent à accepter un Sénat, quitte à le supprimer plus tard, en échange de la reconnaissance de la République. Selon Albert de Broglie, « Le vrai moyen de sortir de nos embarras était de vendre au centre gauche la reconnaissance de la République au prix de la constitution d’un Sénat vraiment conservateur » (dans Mémoires du Duc de Broglie) ;

- la loi du porte sur l'organisation des pouvoirs publics. Elle donne au président de la République des pouvoirs étendus, notamment par son article 3 : « Le président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres des deux autres chambres. Il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l’exécution. Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par la loi. Il dispose de la force armée. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il préside aux solennités nationales… » De plus, l'article 5 lui donne le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale de 1871 devient la Chambre des députés ; le terme d'« Assemblée nationale » désigne dorénavant la réunion du Sénat et de la Chambre en vue de la révision des lois constitutionnelles ;

- la loi du porte sur les rapports des pouvoirs publics[36].

« C’est un monument incohérent dont on ne pourrait même pas désigner l’architecte, tout le monde y ayant mis la main » écrit Gabriel Hanotaux à propos des institutions de la IIIe République. En effet, contrairement aux deux premières républiques, bâties par des républicains de convictions, les lois constitutionnelles de 1875 sont des lois de compromis, entre une majorité monarchiste divisée et une forte minorité républicaine, pour un régime qui ne semble que provisoire : provisoire pour les monarchistes qui se préparent à une restauration, et provisoire pour les républicains qui attendent de pouvoir modifier les institutions de ce régime si peu conforme à leurs idéaux. Ces institutions vivront pourtant 65 ans.

Ayant rempli son rôle, l'Assemblée nationale se sépare le .

Crise du et victoire des républicains

- Extrême-gauche: 40 sièges

- Union républicaine: 67 sièges

- Gauche républicaine: 149 sièges

- Centre-gauche: 99 sièges

- Divers: 4 sièges

- Constitutionnalistes et orléanistes: 41 sièges

- Bonapartistes: 88 sièges

- Légitimistes: 45 sièges

Les élections sénatoriales du donnent une très légère majorité à la droite : la victoire échappe de peu aux républicains, qui remportent 149 sièges (84 pour le centre gauche, 50 pour la gauche, et 15 pour les radicaux), contre 151 à droite (98 pour le centre droit orléaniste, 40 pour les bonapartistes, et 13 pour les légitimistes). Les élections législatives du sont marquées par une très nette victoire des républicains (360 républicains, 200 conservateurs dont 80 bonapartistes) malgré une forte censure de la presse républicaine par le gouvernement[37]. Les bastions républicains réunissent sans surprise la capitale, les grandes villes de France, le Nord-Est, le Sud-Est et l’Ouest du Massif central ; le Sud-Ouest s’affirme Bonapartiste, le reste de la France monarchiste.

Mac Mahon forme alors un gouvernement de centre gauche, avec à sa tête Jules Dufaure, homme du centre gauche, républicain conservateur et catholique. Par décret du , Dufaure prend le titre de président du Conseil pour affirmer son autorité de chef de gouvernement face au président de la République. Les tensions entre la Chambre des députés et le président du Conseil commencent à se faire sentir lorsque les débats s'engagent sur l’invalidation des députés hostiles à la République, l’épuration de l’administration préfectorale ou l’amnistie des communards. Perdant la confiance de la majorité républicaine, Dufaure démissionne le . Mac Mahon choisit alors de nommer à la tête du gouvernement Jules Simon, ancien ministre de Thiers, professeur de philosophie à la Sorbonne, « profondément républicain et profondément conservateur », le . Un grand débat a lieu à la Chambre en cette année 1877 sur la publicité éventuelle des réunions des conseils municipaux. Les royalistes sont contre, les républicains pour. Mac Mahon estime que la constitution lui donne les droits d'imposer sa ligne politique. Le , Simon trouve sur son bureau une lettre de Mac Mahon, lui disant que le gouvernement a singulièrement manqué d'énergie pour s'opposer à des mesures qu'il considérait dangereuses, et qu'il pense que Simon n'a pas d'autorité sur la Chambre. Jules Simon, ne pouvant résister à l'opposition de Gambetta, démissionne après une demande d'explication de Mac Mahon, le . Ignorant la couleur politique de la Chambre, Mac Mahon rappelle à la présidence du Conseil Albert de Broglie, le , qui lance une autre épuration : 62 préfets et la quasi-totalité des sous-préfets sont remplacés, et 1385 fonctionnaires sont révoqués[38]. La Chambre refuse de voter sa confiance à de Broglie, de sorte que Mac Mahon la dissout le . « Nous partons 363, nous reviendrons 400 », affirme alors Gambetta, qui prononcera cette phrase restée célèbre : « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, Messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. »

La campagne pour les élections est très animée, et la participation aux élections des 14 et est exceptionnellement forte : 80,6 %, soit six points de plus qu'en février-mars 1876. Les républicains perdent 40 sièges, passant de 363 à 323 députés, mais restent majoritaires. Mac Mahon refuse les résultats du suffrage universel et envisage une seconde dissolution, que le Sénat lui refuse. Mac Mahon commence alors par se « soumettre » : le , il consent à rappeler à la tête du gouvernement Jules Dufaure, qui intègre des personnalités de la gauche, comme Charles de Freycinet aux Travaux publics[39]. Le , les élections municipales donnent une majorité républicaine, et le , les élections au premier tiers sortant du Sénat sont une éclatante victoire des républicains, qui obtiennent la majorité des sièges (179 contre 121)[40]. Mac Mahon finit par se « démettre » : isolé, ne pouvant plus compter sur le Sénat et refusant de signer un décret de révocation épurant l'armée, il préfère démissionner de sa fonction présidentielle, le .

Des plans de travaux publics de grande ampleur, dont le plan Freycinet lancé en 1878-1879, sont mis en place, destinés à donner accès au chemin de fer à tous les Français, afin de favoriser le développement économique du pays et désenclaver les régions reculées.

Remove ads

République opportuniste : une mise en place pragmatique (1879-1898)

Jules Grévy est élu président de la République le , à la suite de la démission de Mac Mahon.

Le , La Marseillaise est faite hymne national. Elle l'est en fait depuis 1795, selon la loi, car le décret qui l'a établi en tant qu'hymne n'a jamais été abrogé par les précédents régimes[41].

Le , les chambres sont autorisées à siéger à Paris, sauf pour l'élection du président de la République, le Congrès se déroulant encore à Versailles.

Le , le 14 juillet est déclaré fête nationale, commémorant la fête de la Fédération de 1790.

Le , les communards sont amnistiés.

L'historien Maurice Agulhon explique : « tout un ensemble d'actes symboliques singuliers et localisés accompagne et démultiplie cette série de décisions. On baptise en grand nombre des rues, places et avenues de la République, en attendant d'honorer les héros bientôt disparus : Gambetta ou Victor Hugo »[42].

Gouvernements Jules Ferry (1879-1885)

Les républicains sont, en 1879, divisés entre un centre gauche (modérés en politique et conservateurs en matière sociale), la gauche républicaine de Jules Ferry, l'Union républicaine de Gambetta et les radicaux (avec Clemenceau). Les élections législatives de 1881 renforcent cette majorité puisque les républicains sont désormais 457 contre 88 conservateurs.

Jules Ferry est la personnalité dominante des premiers gouvernements républicains de 1879 à 1885, chargé soit de l’Instruction publique, soit des Affaires étrangères. Il engage alors une série de réformes touchant l'école, la magistrature et d'une certaine manière la constitution.

Œuvre scolaire

Dans l'esprit des républicains, l'école doit être le moyen pour les Français de lutter contre l'ignorance, « d'éclairer chaque jour davantage le suffrage universel » (Gambetta) et aussi de rattraper son retard vis-à-vis de l'Allemagne. En effet, il est couramment admis que « Sedan était la victoire du maître d'école allemand »[43]. Il faut donc que l'école soit gratuite, obligatoire et laïque, conformément au programme de Belleville de 1869. L'objectif principal de Jules Ferry est de mettre en place une école républicaine qui forme des citoyens éclairés et qui puisse réunir sur les bancs de l'école les enfants que mêlera plus tard le service militaire.

Deux décrets du disposent que la Compagnie de Jésus, largement investie dans l'éducation, doit être dissoute dans les trois mois après publication desdits décrets, et que les autres congrégations auraient trois mois pour déposer une demande d'autorisation sous peine de dissolution. La loi Ferry du établit la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et la nécessité de l'obtention par les instituteurs d'un brevet de capacité. Elle est complétée par la loi du qui affirme l'obligation pour les enfants de 6 à 13 ans de fréquenter les bancs de l'école qui serait désormais laïque. La fin des études primaires est sanctionnée par un certificat d'études, décerné après un examen public. Quant au personnel enseignant, il est aussi laïcisé par la loi Goblet du , et sa formation est encadrée par la loi Paul Bert du : chaque département doit avoir une école normale primaire d'instituteurs et d'institutrices, les cadres de ces écoles sortant de l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses pour les femmes et de l'école normale supérieure de Saint-Cloud pour les hommes[44].

Révision constitutionnelle

Il est difficile d'obtenir la révision des lois constitutionnelles de 1875 car il y a des divergences au sein du Parlement quant à la teneur de cette révision, même entre les républicains. Les radicaux embrassent la conception jacobine de la chambre unique, issue du vote direct du peuple, comme l'était la Convention entre 1792 et 1795, et par conséquent, veulent la suppression du Sénat. Au contraire, les républicains libéraux veulent maintenir le Sénat comme contrepoids de la Chambre des députés. Alors, Jules Ferry se fait le défenseur du Sénat qui, en échange de ce soutien, cède sur la question scolaire, surtout sur la laïcité.

La loi constitutionnelle, votée le , supprime les prières publiques à l'ouverture des sessions parlementaires, dispose que les princes sont inéligibles à la présidence de la République, et qu'il sera impossible de réviser la forme républicaine de gouvernement. Enfin, la loi constitutionnelle du supprime le renouvellement des sénateurs inamovibles et modifie leur recrutement électif. Il n'est pas question de la présidence de la République (que beaucoup de républicains voulaient voir disparaître) car la « Constitution Grévy », en neutralisant la fonction, avait écarté tout danger du retour d'un Louis-Napoléon.

Grandes libertés républicaines

Le régime républicain met fin aux mesures prises par le gouvernement de l'Ordre moral. La loi du établit un régime libéral en matière de presse, en substituant le régime de déclaration au régime d'autorisation. La loi du accorde la liberté de réunion publique sans autorisation qui, en fait, est remplacée par une déclaration préalable (la déclaration préalable sera supprimée en 1907). Sur le plan social, la loi Waldeck-Rousseau du légalise les syndicats, sauf au sein de la fonction publique et des corps dépendant de l'État tandis que, sur le plan familial, la loi Naquet du rétablit le divorce pour faute. Enfin, du point de vue administratif, la loi du consacre le principe de l'élection du conseil municipal au suffrage universel masculin (tous les 4 ans jusqu'en 1929) et le principe de l'élection du maire et de ses adjoints par le conseil municipal.

Épuration des conservateurs

Après l'épuration antirépublicaine ayant suivi le 16 mai, les républicains se lancent à leur tour dans une campagne d'épuration sans précédent[38] : ceux des préfets fraichement promus par le gouvernement de Broglie et qui n'ont pas démissionné de leur propre chef sont remplacés[45]. Certains corps de l'administration, notamment celui de la magistrature, restent des milieux conservateurs. Pour les républicains, il est urgent d'écarter ces hauts fonctionnaires qui pourraient s'opposer à eux. 600 magistrats sont suspendus pour 3 ans, le 24 mars. Déjà, lors de l'application des décrets anticongréganistes du , 200 magistrats avaient refusé d'expulser les jésuites et avaient démissionné[46], et au total, entre avril 1880 et juin 1884 ce sont 600 d'entre eux qui procèdent à une « auto-épuration »[38]. Par la loi du , Jules Ferry touche à l'inamovibilité des magistrats du siège en la suspendant pendant trois mois, le temps pour le gouvernement de mettre à la retraite ceux qui étaient hostiles à la République. Sont notamment visés « les magistrats qui, après le , ont fait partie des commissions mixtes » (article 11, alinéa 4 de la loi de 1883), c'est-à-dire ceux qui avaient prêté main-forte à Louis-Napoléon Bonaparte contre la République[47]. En purgeant le corps judiciaire, les républicains s'assurent désormais que les décisions de justice ne contrecarreront pas la volonté du législateur.

Crise boulangiste

Pour Jean-Marie Mayeur, le temps des fondateurs de la République s'achève avec Jules Ferry : « une période nouvelle s'ouvre, marquée par une instabilité ministérielle accrue par la montée des oppositions ennemies au régime[48]. »

Élections de 1885 et instabilité gouvernementale

Les élections de 1885 sont marquées par un renforcement des extrêmes, c'est-à-dire par un retour en force des conservateurs et une forte poussée des radicaux. La Chambre, qui est formée de trois tendances (conservatrice, opportuniste et radicale), est ingouvernable ; de là procède l'instabilité ministérielle. À la chute de Ferry en 1885, se succèdent, jusqu'en 1889, pas moins de sept gouvernements (Brisson, Freycinet, Goblet, Rouvier, Tirard, Floquet, Tirard). L'opinion s'exaspère de ces changements perpétuels de cabinets, et l'instabilité ministérielle crée le terreau du boulangisme : l'antiparlementarisme.

La IIIe République reste ainsi connue pour son instabilité ministérielle : 104 gouvernements se sont succédé entre 1871 et 1940, certains ayant une durée de vie d'une seule journée. Cette apparente instabilité cache cependant une réelle stabilité, celle d'une centaine d'hommes qui se sont maintenus au pouvoir. L'instabilité ministérielle est caractérisée par un changement des combinaisons de gouvernement, par un échange de portefeuilles, alors qu'il s'agissait des mêmes hommes dans les formations gouvernementales. D'où la célèbre boutade de Clemenceau qui se défendait d'avoir été un « tombeur de ministères »[49].

Origines du boulangisme

Outre la « valse des ministères » qui déplaît à la population, le peu de mesures sociales prises par les gouvernants (et notamment les radicaux) suscite le mécontentement des Français (grève des ouvriers du bâtiment à Paris en 1888).

Selon l'ouvrage Une histoire populaire de la France de Gérard Noiriel, marqué par une lecture marxisante de l'histoire[50],[51], à l'inverse de l'école ou de la presse, en matière économique et sociale les républicains mènent une politique beaucoup moins en rupture avec celle du régime conservateur précédent[style à revoir]. Or, le pouvoir républicain est pris au dépourvu — ils minimisent les alertes signalant un retournement de conjoncture — lorsque démarre la première grande crise du capitalisme, restée dans l'histoire sous le nom de Grande Dépression[13]. Partie de Vienne, la crise bancaire de 1873 s'étend rapidement, suivie, en 1882, par le krach boursier à Paris provoqué par la faillite de l'Union générale, qui conduit à de nombreuses tensions sociales et économiques en France.

Mais ce qui alimente la vague d'antiparlementarisme est le scandale des décorations, qui éclate en : le gendre du président Grévy, le député Daniel Wilson, se livre à un trafic de légions d'honneur. Cette affaire pousse Jules Grévy à la démission. Pour le remplacer, Sadi Carnot est élu face à Jules Ferry, personnalité trop forte pour un poste qui demande de l'effacement[réf. nécessaire]. De là, ce sentiment chez beaucoup de gens que les parlementaires forment une oligarchie d'affaires, corrompue.

À cet état d'esprit s'ajoute le nationalisme revanchard. Selon l'expression de Barrès, la France a été amputée de ses « deux sœurs » (l'Alsace et la Moselle) lors du traité de Francfort en , et le sentiment de revanche sur l'Allemagne resurgit. La Ligue des patriotes veut « développer les forces morales et physiques de la nation » pour reprendre ce qui a été enlevé à l'issue de la guerre. Elle prône donc l'abandon de la colonisation, qui détourne les Français de leur vraie tâche, et souhaite la fin du parlementarisme, qui pousse à la colonisation, « la grande aventure des temps modernes ».

Une caractéristique du boulangisme est de rassembler tous les mécontents du parlementarisme, que ce soit les monarchistes qui y voient une occasion de renverser le régime, des républicains convaincus (radicaux souvent) qui refusent la corruption et demandent des mesures sociales, ou des nationalistes en quête de revanche sur l'Allemagne. Il faut voir dans le boulangisme un mouvement à la fois hétérogène en ce qu'il rassemble des personnes aux tendances politiques différentes, mais également homogène en ce qu'il réunit les opposants au parlementarisme absolu. Le juriste français Raymond Saleilles affirme que « le phénomène du boulangisme n’a pas d’autre explication que le besoin d’un pouvoir fort et d’une volonté de la part du gouvernement. On ne peut expliquer autrement pourquoi tant de gens honnêtes et même sérieux, sans parler de républicains absolument sincères n’ayant jamais rêvé de coups d’État, se sont laissés entrainer dans le mouvement »[52].

Officier républicain, à gauche, de tendance presque radicale, le général Georges Boulanger est soutenu par ses amis d'extrême-gauche (notamment Georges Clemenceau) comme celui qui inculque à l'armée — bastion monarchiste — des convictions républicaines. Il obtient en 1886 le portefeuille de la Guerre dans le gouvernement Freycinet III et s'illustre auprès de la troupe par des mesures qui améliorent son quotidien. Il fait remplacer le fusil Gras par le fusil Lebel et rend l'armée populaire. C'est également là où Drumont distille ses thèses antisémites. Les républicains radicaux et les modérés en général l'apprécient en cette heure de « boulangisme jacobin » (Adrien Dansette). Boulanger s'affirme antiparlementariste et prône la révision de la Constitution. Il veut, selon ses mots, rendre la parole au peuple, rétablir la souveraineté confisquée par le parlementarisme. Son slogan est : « dissolution, constituante, révision ».

Le soir du , des manifestants le poussent au coup d'État, mais il refuse.

Réaction républicaine

Le « boulangisme revanchard » (Dansette) déplaît aux républicains. Après l'affaire Schnæbelé en 1887, les républicains, inquiets de la surenchère nationaliste de Boulanger face à l'Allemagne, de l'augmentation dangereuse de sa popularité et de sa capacité à canaliser les opposants au parlementarisme, commencent à se détacher de lui, et même à vouloir s'en débarrasser. Boulanger est menacé de passer en Haute Cour de justice pour « crime d'attentat à la sûreté de l'État, détournement des deniers publics, corruption et prévarication » et s'exile à Bruxelles, où il arrive le . Le lendemain, , la Chambre lève son immunité parlementaire par 333 voix contre 190. Il se suicide le , au cimetière d'Ixelles, sur la tombe de sa maîtresse Marguerite de Bonnemains, « mourant comme il a vécu, en sous-lieutenant » (Clemenceau)[53].

La loi du [54] interdit les candidatures multiples qui avaient profité à Boulanger et remplace le scrutin de liste par le scrutin d'arrondissement. Ces mesures avantagent ainsi les personnalités républicaines maintenant bien implantées, et ce malgré les souhaits initiaux de certains fondateurs de la République, comme Gambetta, qui redoutaient une personnalisation excessive des scrutins électoraux.

La République parlementaire sort renforcée de cet épisode, ayant su défaire ses adversaires et écarter ses éléments présidentialistes. La défaite de Boulanger contribue, selon Dansette, à « décimer et disperser les adversaires de droite, assagir ses fidèles de gauche », ce qui a pour conséquence que le radicalisme perd Paris et s'installe dans les campagnes.

Nouvelle république dans le monde

Choix de l'expansion coloniale

Jules Ferry relance l’expansion coloniale par deux entreprises audacieuses : il impose le protectorat de la France sur la Tunisie à la barbe de l’Italie (1881) et sur l'Annam, le Tonkin et certains territoires de la Chine continentale, lors de la guerre franco-chinoise (1881-1885). Il bénéficie de la bienveillance de Bismarck, qui y voit un dérivatif au ressentiment contre l'Allemagne.

La politique coloniale des républicains opportunistes a plusieurs motifs :

- d'abord économique, car la conquête a pour but de prolonger les débouchés économiques : « La question coloniale… C’est la question des débouchés » dit Ferry ;

- ensuite, patriotique : faire de la France une puissance coloniale, c'est lui redonner sa grandeur, faire d'elle la puissance qu'elle était autrefois, lui restaurer son rang et donc préparer la revanche ;

- enfin et surtout, pour ces hommes convaincus du rôle civilisateur de la France auprès des populations indigènes, la France républicaine est porteuse d'un messianisme humanitaire : « L’œuvre civilisatrice qui consiste à relever l’indigène, à lui tendre la main, à le civiliser, c’est l’œuvre quotidienne d’une grande nation » affirme Ferry[55].

L'opposition à la politique coloniale se fait entendre aussi bien à droite qu'à gauche : la droite monarchiste et nationaliste ainsi que la gauche radicale estiment que les guerres coloniales détournent la France de la « ligne bleue des Vosges » et de la revanche sur l'Allemagne.

Conquêtes en Afrique et difficultés avec le Royaume-Uni

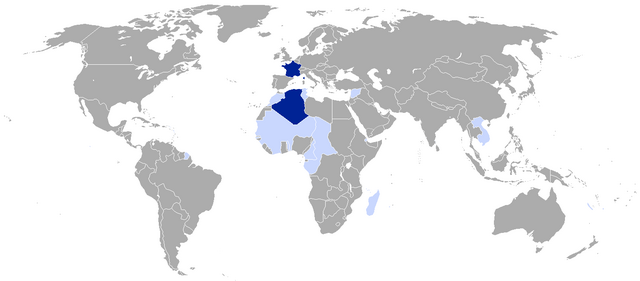

À partir de ses bases en Algérie, au Sénégal et sur la côte congolaise, la France crée le domaine colonial le plus important d'Afrique, avec l'Afrique-Équatoriale française, l'Afrique-Occidentale française et Madagascar.

L'expansion coloniale en Afrique met la France en concurrence avec le Royaume-Uni, ce qui l'amène à :

- abandonner sa forte position en Égypte : le Royaume-Uni profite de l'affaiblissement de la France pour prendre une importante participation financière dans le canal de Suez (1875) et imposer son protectorat à l'Égypte (1882) ;

- puis renoncer à toute la vallée du Nil (incident de Fachoda en 1898).

Cela complique pour un temps les relations diplomatiques entre les deux pays.

Alliance franco-russe

La diplomatie européenne est dominée en cette fin de XIXe siècle par deux antagonismes. En Europe de l’ouest, la France n’a pas renoncé à l’Alsace-Lorraine, alors que le but de la politique allemande est de maintenir le statu quo. En Europe de l'Est, l’Autriche-Hongrie et la Russie sont rivaux pour la domination des Balkans.

À l’occasion du congrès de Berlin (1878), qui fixe les modalités d’un nouveau reflux de l'Empire ottoman, la Russie affiche des exigences ambitieuses, que l’Autriche-Hongrie met en échec avec l’appui de l’Angleterre. L’Autriche-Hongrie demande une alliance privilégiée à l’Allemagne, ce qu’elle obtient (1879). L’Italie se joint plus tard à elles pour former la Triple Alliance.

Face à cette coalition, la France se rapproche progressivement de la Russie. Ce rapprochement franco-russe présente plusieurs intérêts :

- il est d’abord financier, la France a une importante épargne à placer en Europe et la Russie est un pays en plein développement qui manque de capitaux ;

- il est ensuite militaire, par la conclusion d’une alliance : le , une convention secrète prévoit la mobilisation mutuelle des armées des deux pays en cas de menace allemande pour la France ou de menace austro-hongroise pour la Russie. Pour inaugurer cette nouvelle amitié, le tsar Nicolas II effectue une visite d'État en France en ; l'année suivante, c'est le président de la République, Félix Faure, qui se rend à Saint-Pétersbourg ;

- sur le plan politique, l'intérêt est cependant moins évident, entre une république parlementaire et un empire autocratique.

La France, longtemps isolée diplomatiquement depuis les guerres révolutionnaires, a enfin un allié.

République radicale : une évolution résolument progressiste (1898-1914)

Affaire Dreyfus (1894-1906)

En 1894, le capitaine Dreyfus, accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne, est condamné à la déportation à vie sur l'île du Diable en Guyane. Plusieurs personnalités tentent, en vain, de démontrer l'innocence de Dreyfus. En , dans le journal L'Aurore de Georges Clemenceau, Émile Zola publie « J'accuse… ! », un article dans lequel il accuse l'armée d'avoir condamné un innocent et de ne pas vouloir le reconnaître. On parle alors de l'affaire Dreyfus.

Pour les révisionnistes, ou « dreyfusards », il faut, au nom de la justice, faire éclater la vérité quelles qu'en soient les conséquences pour l'armée. Beaucoup se rassemblent dans la Ligue des droits de l'homme, créée à cette occasion.

Pour les « antidreyfusards », la raison d'État, le prestige de l'armée, l’intérêt national exigent de ne pas revenir sur la chose jugée. Certains se retrouvent dans la Ligue de la patrie française ou la Ligue des patriotes.

En 1899, quelques-uns tentent même d'organiser un coup d'État pour mettre en place un régime autoritaire. À la suite d'un procès en révision en 1899, Dreyfus est condamné à dix ans de détention, avant d'être gracié par le président de la République puis réintégré dans l'armée en 1906.

Séparation des Églises et de l’État

L’affaire Dreyfus se traduit en termes électoraux par une nouvelle poussée à gauche aux élections de 1898, contre les partisans d’un ordre plus autoritaire dont on identifie des bastions dans l’armée et dans l’Église. Le républicain modéré Méline cède la présidence du conseil au progressiste Waldeck-Rousseau. Celui-ci constitue un ministère de défense républicaine : il prend même au ministère du travail un socialiste, Millerand. Il épure la hiérarchie militaire et fait adopter la loi de 1901 sur les associations, qui soumet les congrégations religieuses à autorisation administrative. En octobre 1904 éclate le scandale de l’affaire des fiches qui touche le personnel de l’armée. L'opération consiste depuis 1900 en un fichage politique et religieux en vue d’entraver la carrière des militaires identifiés comme anti-républicains ou catholiques[56].

Les partis se forment durant les premières années de 1900, dans un but électoral. L'Action française est fondée en 1899, le Parti radical et l'ARD en 1901, l'Action libérale populaire en 1902 et le Parti socialiste en 1905. L'entrée de Millerand au gouvernement pose un problème aux socialistes : un socialiste peut-il participer à un gouvernement bourgeois ? Les indépendants sont pour (comme Jaurès) et les guesdistes sont contre.

Les élections de 1902 sont un triomphe pour le parti radical-socialiste, allié aux socialistes de Jaurès dans le Bloc des gauches. Émile Combes, président du conseil de à , fait voter la séparation des Églises et de l'État (1905). L'État ne nomme plus les évêques et ne rémunère plus les prêtres : l’Église devient totalement indépendante et doit subvenir par elle-même à ses besoins financiers.

Georges Clemenceau succède à Émile Combes d' à . Aristide Briand, ministre des Cultes, met en œuvre avec pragmatisme la séparation des Églises (en pratique, essentiellement l'Église catholique) et de l'État, tandis que Joseph Caillaux, ministre des Finances, propose l'instauration de l’impôt sur le revenu, que le Sénat n’accepte finalement qu’en 1914.

Entre avril et , les viticulteurs du Languedoc et du Roussillon dénoncent la fraude sur les vins et déclenchent de gigantesques manifestations, la plus importante ayant lieu à Montpellier. Clemenceau n’hésite pas à recourir à l’armée. L’arrestation des meneurs provoque des troubles, la troupe tire sur la foule à Narbonne. Environ 500 soldats du 17e régiment d'infanterie se mutinent et sont accueillis chaleureusement par les habitants de Béziers. Clemenceau réplique par de nouvelles démonstrations de force. Le , est votée une loi qui réprime la chaptalisation massive des vins.

La diplomatie de Théophile Delcassé (1898-1905) : l’Allemagne isolée

Théophile Delcassé est ministre des Affaires étrangères pendant sept ans. Tout en renforçant l'alliance russe, il mène une politique continue de rapprochement avec d’une part l’Italie et d’autre part le Royaume-Uni. Avec ce dernier, est signé en 1904 un ensemble d'accords sur les différents litiges divisant les deux puissances en Afrique, Amérique et Asie : on parle d'Entente cordiale.

L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, finit par obtenir le renvoi de Delcassé (), mais ne peut que constater l'isolement de l'Allemagne lors de la conférence internationale d’Algésiras sur le Maroc en 1906 : l’indépendance du Maroc est sauvegardée, mais au profit des intérêts financiers français.

En 1905, la défaite de la Russie contre le Japon favorise un rapprochement du Royaume-Uni et de la Russie. Désormais, le Royaume-Uni s’inquiète plus du développement de la flotte de guerre allemande que de l’expansion russe. Toujours plus soucieuse de sa modernisation, la Russie s’intéresse aux capitaux disponibles sur la place financière de Londres, qui pourraient lui donner une plus grande autonomie vis-à-vis de la France, jusqu'alors son principal financeur.

En 1907, le Royaume-Uni et la Russie mettent fin à leurs différends en Asie, et en 1912, la France impose son protectorat sur le Maroc. Une Triple-Entente entre les trois pays se développe.

Cependant, les tensions montent dans les Balkans : l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie, puis les guerres balkaniques, mènent l'Empire russe (allié de la France) et l'Autriche (alliée de l'Allemagne) vers la confrontation.

Remove ads

L'épreuve de la Grande Guerre (1914-1918)

Échec de l'offensive allemande sur la Marne

Le , un nationaliste serbe assassine le prince héritier austro-hongrois à Sarajevo. Soutenue par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie décide de déclarer la guerre à la Serbie, que soutient la Russie. La logique des alliances se met en branle et déclenche une guerre européenne à partir de juillet-août 1914.

En France, l’heure est à la formation d’un gouvernement d’union nationale. Le socialiste Jean Jaurès, militant pour la paix, est assassiné.

L’armée allemande bouscule l'armée française, est arrêtée par Joffre sur la Marne puis tente sans succès un débordement. En outre, la violation du territoire belge entraîne la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l’Allemagne.

Guerre de positions

La guerre s’installe dans la durée. La France s'enlise avec l'Europe dans une guerre totale où les industries, les économies et les mentalités sont orientées vers l'objectif de la victoire, ou tout du moins de la résistance. Les combats autour de Verdun en 1916 sont particulièrement meurtriers.

En 1917, après l'échec de Nivelle au Chemin des Dames, Pétain prête une attention particulière au moral des troupes et rétablit la confiance par des premiers succès. À la fin de l'année, le président de la République, Raymond Poincaré, nomme à la tête du gouvernement Georges Clemenceau, « le Tigre », qui mène le pays à la victoire.

Victoire

Libérés par l'arrêt des combats sur le front oriental après la signature du traité de Brest-Litovsk, les Allemands lancent en vain cinq offensives majeures sur le front français, entre mars et , pour forcer la victoire avant l'engagement massif des États-Unis, nouvellement entrés en guerre.

Puis Foch dirige l’offensive des armées alliées, qui reprennent l'initiative le et font reculer le front de près de 150 kilomètres, poussant les Allemands épuisés et en proie à des troubles politiques internes à demander un armistice signé le .

La France sort cependant, elle aussi, épuisée par ce conflit de quatre ans, qui se prolonge pour elle jusqu'en 1919 dans la guerre en Russie contre les bolcheviques.

Les régions du nord et de l'est, très industrialisées, ont été occupées par l'armée allemande ou ravagées par les combats, et leur appareil de production est très endommagé. Près d'un million et demi d'hommes sont morts au front (10,5 % de la population active masculine), et trois millions et demi ont été blessés et mutilés.

Contredisant les propos de Guillaume II, la République a tenu le choc de la guerre, contrairement aux empires.

Une gestion difficile de l’après-guerre (1919-1929)

Politique intérieure

Positionnement des radicaux

Les élections législatives de 1919 se traduisent par une large victoire de la droite et d'une partie des radicaux dans le Bloc national, qui forment la « chambre bleu horizon ».

La majorité politique bascule à droite, à la suite de la victoire de l'alliance des forces centristes et conservatrices au sein de la formation dite du « Bloc national », formé à l'initiative de l'Alliance démocratique. La nouvelle assemblée fut surnommée « Chambre bleu horizon », en référence à la couleur bleu horizon des uniformes des très nombreux anciens combattants qui y siègeront.

Les monarchistes de l’Action française sont isolés, mais les nationalistes, clairement antiparlementaristes, les catholiques, hostiles à la laïcité, et les « progressistes » (qui sont en fait les républicains les plus modérés de l’avant-guerre) opèrent un rapprochement avec les républicains modérés du centre-droit, rassemblés en plusieurs petites organisations souvent membres de l’Alliance démocratique, qui rejettent toute éventualité d’accord de quelque sorte que ce soit avec les radicaux.

Ces derniers se retrouvent par conséquent pris en étau entre une SFIO qui hésite entre la radicalisation et le statu quo, et une droite plus que jamais anti-gauchiste[57].

Les élections de 1924 sont une victoire moins nette de la gauche : Édouard Herriot forme un gouvernement radical soutenu par les socialistes qui ne dure pas. En fait, les radicaux éprouvent des difficultés à se positionner. À gauche, attachés à l'héritage historique républicain et au réformisme social, ils adhèrent au principe de l'alliance à gauche réactivé à la suite de l'affaire Dreyfus. S'ils acceptent d'entrer dans des gouvernements d'union nationale pour « sauver la République », ils ne souhaitent pas, en revanche, participer à des gouvernements de droite, en dehors de ces circonstances dramatiques[58]. Confrontés à la montée des socialistes et à la percée des communistes à la Chambre, ils rejettent les principes de lutte des classes et de collectivisation des moyens de production[58].

Par ailleurs, les élections de 1924 sont l'occasion d'un nouveau conflit entre le président de la République, Alexandre Millerand, et la Chambre des députés. Ce premier cherche à accroître les prérogatives du pouvoir exécutif, et il a soutenu la droite. Il tente d'imposer un président du Conseil modéré à la majorité de gauche, qui refuse de l'investir. Le président de la République démissionne alors.

Redressement financier et problème des réparations

Le volume des dépenses publiques reste important après la guerre car il faut reconstruire dans toutes les régions qui ont subi les actions militaires : la France entend bien en faire pleinement payer le prix à l’Allemagne. Président de la commission des affaires étrangères du Sénat, Raymond Poincaré critique durement Aristide Briand qui se fait l’écho des capacités financières limitées de l’Allemagne. Devenu président du Conseil (1922-1924), il fait occuper le bassin de la Ruhr en 1923 pour suppléer à la défaillance de l’État allemand. Il transige finalement et accepte le rééchelonnement des réparations allemandes par l’arbitrage de comités d’experts : les plans Dawes (1924) et Young (1929).

Revenu au pouvoir (1926-1929), il remet en ordre les dépenses publiques en augmentant les impôts et en rationalisant l’administration. Il finit par stabiliser le franc à un cinquième de sa valeur d’avant guerre. Légèrement sous-évalué, son cours facilite les exportations : l’excédent de la balance des paiements extérieurs permet à son tour le développement des activités financières de la place parisienne.

Politique étrangère pacifique

Nation traumatisée par la guerre

La France a été saignée par le conflit. Les monuments aux morts, les mutilés ainsi que les veuves et orphelins de guerre font désormais partie de l’environnement quotidien. L’immense majorité des Français ne veut plus revivre ça (« la Der des Ders »).

La stratégie militaire vise dès lors à épargner les hommes, et l'État-Major adopte une approche défensive : protéger le territoire en dissuadant toute attaque. La ligne Maginot, suite de fortifications modernes construites entre 1930 et 1935, en est le symbole.

Cette stratégie est, dès le départ, en contradiction flagrante avec les engagements diplomatiques qui impliquent la possibilité de lancer l'offensive contre l'Allemagne. En effet, la France est chargée de la protection des petits États d’Europe de l’Est, qui ont été créés ou agrandis au détriment de l’Allemagne et de la Russie. Dès 1920, elle est ainsi amenée à fournir à la Pologne d’importants moyens militaires contre l’URSS.

Politique étrangère d’Aristide Briand

La nomination du radical Édouard Herriot (1924) à la tête du gouvernement est l’occasion d’amorcer une politique de détente avec l’Allemagne. Cette politique, qui a pour artisan Aristide Briand, culmine avec le pacte de Locarno (1925), par lequel l’Allemagne accepte sa frontière occidentale. Concomitamment, la France confirme son alliance avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, l’Allemagne n’acceptant pas ses frontières orientales.

L’Allemagne est admise au sein de la Société des Nations. Aristide Briand s’efforce d’œuvrer pour la paix en favorisant une politique internationale d’arbitrage et de limitation des armements. En 1928, 63 pays signent le pacte Briand-Kellogg dans lequel ils affirment renoncer à la guerre pour résoudre d'éventuels conflits d'intérêts.

La crise des années 1930 (1929-1939)

Crise politique

Émeutes de 1934 : occasion manquée de réforme du régime

La crise économique internationale touche la France avec retard, mais y reste plus tenace qu’ailleurs. D'autre part, la disparition de Poincaré et Briand laisse un vide, et l’instabilité ministérielle reprend de plus belle.

L’agitation des mouvements hostiles à une république parlementaire reprend ; elle est amplifiée par l'affaire Stavisky. Elle culmine par les émeutes de aux abords de la Chambre des députés. Le , une manifestation antiparlementaire d'extrême droite, notamment des membres de l'Action française et des Croix-de-feu, tourne à l'émeute place de la Concorde, causant la chute du second gouvernement Daladier. On dénombre douze morts et des centaines de blessés au cours de ces émeutes. Le , des manifestations du PCF, interdites par le nouveau gouvernement, font également plusieurs morts. Le a lieu la première manifestation unitaire de toutes les forces de gauche.

Un nouveau gouvernement, présidé par Gaston Doumergue, est censé aborder la réforme du régime. En fait partie André Tardieu, un des responsables de la droite, qui souhaite renforcer les pouvoirs de l’exécutif[59], et notamment : élargir le droit de dissoudre la chambre ; pouvoir recourir au référendum ; interdire aux députés de proposer des dépenses. Il ne parvient pas à convaincre et quitte la vie politique en 1936.

Front populaire

Les manifestations de , inspirées par les mouvements conservateurs, favorisent le rapprochement des forces de gauche et d'extrême gauche. Le , Dimitrov, nouveau secrétaire général du Komintern, invite Maurice Thorez, le secrétaire général du parti communiste, à quitter les « vieux schémas dogmatiques » de la politique du front unique[pas clair]. Les partis de gauche se rassemblent au sein du Front populaire, qui remporte en 1936 la majorité à la chambre des députés. Léon Blum forme alors le premier gouvernement incluant une représentation de la SFIO et du PCF, à côté de membres du Parti radical et de l'USR. Marquée par les grèves de mai-juin 1936, cette période bouleverse les rapports sociaux. Les accords Matignon apportent les conventions collectives qui régissent désormais les rapports sociaux dans les entreprises, limitent la durée du travail à 40 heures par semaine et créent les deux premières semaines de congés payés. C'est à ce moment qu'est unifié le réseau ferré, nationalisé au sein de la SNCF. Les dissensions créées par la question de l'éventuel soutien à apporter aux républicains espagnols, face au coup d'État du général Franco, minent la coalition, qui se défait finalement.

Effondrement face à l’Allemagne en 1940

Expansion du Reich

Face à la volonté d’Hitler de remettre en cause le traité de Versailles, la France est tentée de se rapprocher de l’Italie et de l’URSS, alors que le Royaume-Uni et les États-Unis se tiennent à l'écart. Or, la condamnation de l’invasion de l’Éthiopie par Mussolini, assortie de sanctions économiques inefficaces, entraîne le rapprochement de celui-ci avec Hitler. Alors qu’il s’était opposé au rattachement de l’Autriche à l’Allemagne en 1934, il consent à l’Anschluss en 1938. De plus, le rapprochement avec une puissance communiste telle que l’URSS est très controversé, tout particulièrement chez les alliés traditionnels de la France : la Pologne s’oppose à ce que l’armée soviétique traverse son territoire pour venir soutenir l’armée tchécoslovaque.

Lorsque Hitler s’en prend à la Tchécoslovaquie, dont la région des Sudètes est peuplée d'Allemands, la France et le Royaume-Uni persistent à poursuivre une politique d'apaisement pour éviter la guerre. Les accords de Munich permettent le démantèlement de la Tchécoslovaquie, notamment au profit de deux nouveaux satellites de l’Allemagne : Hongrie et Slovaquie ( à ). Sans coup férir, Hitler se rend ainsi maître de l'Europe centrale.

Il s'attaque ensuite à la Pologne, couvert par un accord avec l’URSS de non-agression et de partage de l’Europe de l’Est (le pacte germano-soviétique). France et Royaume-Uni lui déclarent alors la guerre.

Défaite et instauration du régime de Vichy

Le général Gamelin, commandant en chef, se prépare à une guerre d’usure, et l’Armée française reste cantonnée dans les puissantes fortifications de la ligne Maginot. Seules des opérations de blocus sont tentées, comme en Scandinavie, pour gêner l'approvisionnement allemand. Le gouvernement se vante ainsi auprès de l'opinion publique, majoritairement pacifiste, de cette nouvelle façon de faire la guerre sans combattre.

Cependant, l’offensive allemande est lancée le en passant par la Belgique, puis par Sedan, où les fortifications sont les plus faibles. Le , le front est percé, la ligne de défense est facilement contournée par une armée allemande bien motorisée qui avance vers le sud. La retraite des armées françaises se transforme en débâcle : pris de panique, les civils se ruent sur les routes à la suite de l’armée, dans un véritable exode. Le , les Allemands entrent dans Paris. Devant l’ampleur de l’échec, le maréchal Pétain, en qualité de nouveau chef du gouvernement, demande l’armistice aux Allemands. Le , l'Assemblée nationale, réunie à Vichy, vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain en vue de rédiger une nouvelle constitution. Le lendemain, ce dernier se proclame « chef de l'État français », et le terme de « République » disparaît dès lors des actes officiels.

Portraits des quatorze présidents de la Troisième République

Le titre porté est « président de la République française ». Les dates complètes mentionnées sont celles du début et de la fin du mandat.

Remove ads

En 2017, Charles Thimon et Eric Deroo réalisent un documentaire sur la Troisième République intitulé « Aux Pièges de la République »[60].

Remove ads

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.

Remove ads