Waschmittel

Gemische zur Textilreinigung Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Waschmittel sind Gemische verschiedener Substanzen in flüssiger, gelartiger oder pulverförmiger Art, die zum Reinigen von Textilien verwendet werden. Schmutz auf Textilien kann viele Quellen haben. Dazu gehören wasserlösliche Stoffe wie Kochsalz oder Harnstoff aus Körperflüssigkeiten, Fette aus Lebensmitteln, Hautfett oder Kosmetik, Proteine aus Blut, Eiern oder Milcherzeugnissen, sowie Kohlenhydrate aus Mehl oder Soßen. Daneben finden sich Farbstoffe aus Früchten, Gras, Rotwein oder Gemüse und Pigmente aus Ruß, Asche oder Erde. Textilien wiederum bestehen aus Naturfasern, etwa Cellulosefasern wie Baumwolle, Proteinfasern wie Wolle und Seide oder Chemiefasern wie Nylon.

- Pulverwaschmittel

- Flüssigwaschmittelpods

Neben der Art der Verschmutzung und der Beschaffenheit der Textilien kommt dem verwendeten Wasser eine wichtige Funktion zu. Wasser hat eine hohe Oberflächenspannung, die eine gute Benetzung des Waschgutes verhindert. Als Trinkwasser enthält es zudem Erdalkaliionen, die für die Wasserhärte verantwortlich sind und Ablagerungen bilden können. Diese Faktoren müssen bei der Zusammensetzung von Waschmitteln berücksichtigt werden. Darüber hinaus soll der Schmutz in der Waschlauge dispergiert bleiben und sich nicht wieder auf der Faser ablagern.

Aufgrund der unterschiedlichen Schmutzzusammensetzung und dessen Anhaftung an verschiedenen Textiloberflächen enthalten Waschmittel neben den waschaktiven Substanzen auch Komplexbildner, Bleichmittel, optische Aufheller und weitere Inhaltsstoffe. Im Zusammenspiel mit der Einwirkzeit, der Temperatur der Waschlauge und der mechanischen Behandlung der Textilien sind Waschmittel in der Lage, unterschiedlichste Verschmutzungen zu lösen.

Waschmittel versetzen gebrauchte, verschmutzte Wäsche wieder in einen gebrauchsfähigen, hygienischen Zustand. Neben der optischen Sauberkeit werden beim Waschen auch vorhandene Keime abgetötet. Der Waschprozess hat dadurch einen erheblichen Einfluss auf die Wäschehygiene und die Gesundheit der Bevölkerung. Besonders Textilien in hygienisch anspruchsvollen Bereichen wie der Lebensmittelindustrie und dem -einzelhandel, der Medizin, der Pharma- und Kosmetikindustrie oder der Gastronomie müssen hohe Anforderungen an Sauberkeit und mikrobiologische Qualität erfüllen.

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Von der Antike bis zum Mittelalter

Der Anfang des Waschens bestand wahrscheinlich nur aus der Nutzung des Wascheffekts des reinen Wassers, der durch Reiben, Schlagen und Treten der Wäschestücke verstärkt wurde. Die Sumerer gelten als das älteste Kulturvolk, von dem überliefert ist, wie aus Holzasche und Öl eine seifenähnliche Substanz hergestellt werden kann. Keilschriftaufzeichnungen berichten vom Weben, Walken und Waschen von Wollstoffen. Es ist ein detailliertes Rezept überliefert, in welchem Verhältnis Holzasche und Öl vermischt werden müssen. Dabei handelt es sich gleichzeitig um die erste Aufzeichnung einer chemischen Reaktion.[1] Homer beschreibt in der Odyssee, wie Nausikaa und ihre Gespielinnen die Wäsche am Fluss waschen und zum Bleichen in die Sonne legen.[2]

Im alten Rom wurde Ammoniak als eine erste Art von Waschmittel genutzt. Dazu wurde Urin gesammelt und unter Ammoniak-Bildung vergoren.[3] Zu diesem Zweck wurden in Rom an belebten Straßen Latrinen installiert, um Urin zu sammeln. Kaiser Vespasian erhob auf diese öffentlichen Toiletten eine spezielle Latrinensteuer, auf die die Redewendung „Pecunia non olet“, (Geld stinkt nicht), zurückgeht.[4]

Den alten Ägypter, Galliern und Germanen war ebenfalls die Verseifung von Fetten und Ölen bekannt. Die Seifen wurden jedoch vorwiegend in der Kosmetik und als Heilmittel genutzt. Erst der griechisch-römische Arzt Galenos (130–200 n. Chr.) machte auf die Reinigungswirkung von Seife aufmerksam.[5]

Weitere historische Berichte über die Nutzung von Seife sind rar. Karl der Große (747–814 n. Chr.) förderte im fränkischen Reich das Seifensiederhandwerk. Die Seifensiederei erlebte ihre Hochblüte, als die Araber, Spanier, Italiener und Franzosen die Seifensiederei mithilfe des Ölbaums als Rohstoffquelle weiter voranbrachten. Im 14. Jahrhundert wurden in Deutschland die ersten Seifensieder-Zünfte gegründet. Trotz dieses Fortschritts blieb die Seife jedoch weiterhin ein Luxusartikel.[6]

Im Mittelalter wurden Baden und Waschen für die Verbreitung von Seuchen verantwortlich gemacht, da warmes Wasser und Seife die Haut für Infektionskrankheiten öffnen sollten. Erst Ludwig XIV. verhalf der Seife nach dem Dreißigjährigen Krieg zu einer breiten Akzeptanz. Er förderte die Seifensiederei und erließ 1688 ein Reinheitsgebot für die Seifenherstellung.[7]

18. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert

- Friedrich Karl Henkel, Gründer des Unternehmens Henkel (um 1876)

- Fewa, das erste vollsynthetische Waschmittel der Welt

Die Entdeckung der technischen Herstellung von Soda im Leblanc-Verfahren und Solvay-Verfahren, das für die Verseifung von Fetten benötigt wird, machte Seife billiger.[8] Der deutsche Chemiker Friedrich Krafft beobachtete Ende des 19. Jahrhunderts, dass aromatische Sulfonsäuren seifenähnliche Eigenschaften aufweisen. Der belgische Chemiker A. Reychler stellte 1913 langkettige Alkansulfonate her, indem er beispielsweise Hexadecanthiol mit Kaliumpermanganat oxidierte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass Moleküle mit einer langen Kohlenwasserstoffkette und einer wasserlöslichen Gruppe wie dem Sulfonat waschaktive Eigenschaften besitzen, jedoch nicht die nachteiligen Eigenschaften der Seifen aufweisen.[9] In Deutschland, das durch die Seeblockade im Ersten Weltkrieg von der Einfuhr von Fetten und Ölen abgeschnitten war, wurde ab 1917 die Entwicklung synthetischer Tenside intensiviert. Waschmittel auf Basis von Steinkohlenteer wurden zwar entwickelt, konnten aber bis Kriegsende nicht auf den Markt gebracht werden.[10]

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Seife immer mehr in „selbsttätigen“ Waschmitteln in Kombination mit anderen Komponenten eingesetzt. Neben der Seife enthielten diese Gerüststoffe (Builder), vor allem Soda (Natriumcarbonat), Wasserglas (Natriumsilicat) und Natriumperborat. Diese Substanzen ersparten die umständliche Rasenbleiche. Der Markenname Persil des Unternehmens Henkel, 1907 eingeführt, dokumentiert das durch seinen Namen: Per von Perborat und Sil von Silikat.[11]

Bereits 1914 brachte der Chemiker Otto Röhm das Spezialwaschmittel „Burnus“ mit enthaltenen Pankreasenzymen auf den Markt.[12] Eiweißgebundene Verunreinigungen setzen sich bei höheren Waschtemperaturen auf der Wäsche fest und können nur durch intensives Reiben entfernt werden. Die Behandlung mit eiweißlösenden Enzymen ersetzt die intensive mechanische Bearbeitung der Wäsche, das Wäschewaschen war nicht mehr so kräfteraubend, die Kleidung wurde nicht mehr so schnell abgenutzt, und zudem lösten sich die Flecken auch im kalten Wasser, was Brennmaterial und Seife zu sparen half.[13] In Folge kamen weitere Waschmittelenzyme hinzu.

Im Jahr 1932 erfand der aus Württemberg stammende Chemiker Heinrich Gottlob Bertsch bei der Chemnitzer H. Th. Böhme AG das erste Feinwaschmittel mit Namen Fewa, das zugleich das erste vollsynthetische Waschmittel der Welt war.[14] Da das Produkt so erfolgreich war, mussten bis 1938 in Chemnitz drei neue Betriebsanlagen in Betrieb genommen werden. Schon 1935 wurde das Produkt in das Chemnitzer Unternehmen Böhme-Fettchemie GmbH ausgelagert und gehörte seitdem zum Henkel-Konzern.

Allmählich änderten sich die Rohstoffe, aus denen die Seifen hergestellt wurden. In Deutschland waren lange Talge die Fettgrundlage, später kamen Palmöl und Kokosöl hinzu. Mit der Zeit wurden jedoch die Produkte immer mehr auf Basis von Kohle und Erdöl hergestellt. Ein Vorläufer waren die Türkischrotöle. 1834 wurde von dem Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge aus Schwefelsäure und Olivenöl ein „sulfoniertes Öl“ hergestellt, das zuerst in der Buchdruckerei Anwendung fand. Ein Fabrikant aus Schottland kaufte das Verfahren und wandte es unter Nutzung des dort billigeren Rizinusöls an. Dabei entstand ein Sulfo-Rizinoleat, das sehr gute benetzende Wirkung hatte und besonderes in der Baumwollfärberei genutzt wurde. Auch wenn diese Chemikalie nicht für die Reinigung eingesetzt wurde, war damit die Nutzung der Sulfogruppe anstelle der wasserhärteempfindlichen Carboxygruppe erkannt.

Mitte 20. Jahrhundert bis Gegenwart

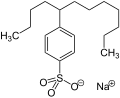

In den 1950er Jahren wurde die wegen ihrer Carboxylatgruppe wasserhärteempfindliche Seife weitgehend durch Tetrapropylenbenzolsulfonat (TPS) mit einer hydrophilen Sulfonatgruppe ersetzt, die nicht zur Bildung von Kalkseifen neigte. Dieses wurde durch die Alkylierung von Benzol mit Tetrapropylen hergestellt. Der alkylierte Aromat wurde dann mit Schwefeltrioxid oder Oleum sulfoniert und anschließend mit Natronlauge neutralisiert.[15] In den USA übertraf die Produktion von Waschmitteln auf synthetischer Basis 1953 erstmals die Produktion von Waschmitteln auf Seifenbasis. Im Jahr 1960 wurden dort bereits etwa 1,5 Millionen Tonnen Waschmittel auf Basis sulfonierter Tenside hergestellt, was einem Marktanteil von 72 % entsprach.[16]

Der Einsatz dieses Tensids in Waschmitteln führte jedoch zu Schaumbildung und Sauerstoffmangen in Flüssen und Seen, da Tetrapropylenbenzolsulfonat aufgrund seiner verzweigten Alkylkette in Kläranlagen nur unzureichend biologisch abbaubar war.[17] Am 5. September 1961 wurde das Detergentiengesetz verabschiedet sowie die dazu gehörige Detergentienverordnung vom 1. Dezember 1962. Ab dem 1. Oktober 1964 durften Wasch- und Reinigungsmittel nur noch Tenside enthalten, die zu mindestens 80 % biologisch abbaubar waren.[18] Aufgrund dieser Probleme und der gesetzlichen Vorgaben wurde TPS schon wenige Jahre nach seiner Einführung durch die besser biologisch abbaubaren linearen Alkylbenzolsulfonate (LAS) ersetzt.[17]

Um die Wirkung der Tenside zu unterstützen, wurde schon nach in der Nachkriegszeit zur Wasserenthärtung Pentanatriumtriphosphat eingesetzt, um die Erdalkalionen zu komplexieren. Ab 1968 begann zudem der verstärkte Einsatz von Enzymen in Waschmitteln, die einen schnelleren Abbau von Eiweiß, Fett und Stärke ermöglichten. Um die Überdüngung von Gewässern durch Phosphate zu verringern, gewannen ab Ende der 1970er Jahre anorganische Ionenaustauscher wie Zeolith A an Bedeutung. Sie wurden 1972 bei Henkel von Milan Schwuger und Heinz-Gerd Smolka erfunden. Die ersten phosphatfreien Waschmittel mit Zeolith A kamen 1977 auf den Markt. Weitere Substanzen zur Verbesserung der Waschwirkung kamen hinzu.[19]

Der Rückgang des Anteils weißer Wäsche zugunsten farbiger Textilien führte gegen Ende der 1980er Jahre zur Einführung von Colorwaschmitteln. Diese Waschmittel enthielten keine Bleichmittel und verminderten die Farbübertragung zwischen den Wäschestücken.[20] Etwa zur gleichen Zeit kamen Kompaktwaschmittel auf den Markt, von denen nur die Hälfte der üblichen Dosierung benötigt wurde.[21]

Mit der Erstfassung des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG) aus dem Jahr 1987, der Europäischen Detergenzienverordnung aus 2004 und der Neufassung des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes von 2007 wurden die Anforderungen an die biologische Abbaubarkeit von Tensiden weiter erhöht.[22] Der Anteil an petrochemisch hergestellten Tensiden nahm ab und der Anteil an oleochemisch hergestellten Tensiden aus nachwachsenden Rohstoffen entsprechend zu. Im Jahr 2018 wurden in der chemischen Industrie in Deutschland 655.000 Tonnen pflanzliche und tierische Öle und Fette für die Produktion von Tensiden und Kosmetika eingesetzt.[23]

Inhaltsstoffe

Zusammenfassung

Kontext

Waschaktive Substanzen

Tenside sind der waschaktive Hauptbestandteil von Waschmitteln. Ihr Anteil beträgt je nach Waschmittel etwa 20 bis 30 %. Sie bestehen aus einem hydrophoben Teil, häufig einem Kohlenwasserstoffrest, und einem hydrophilen Teil, der aus einer ionischen oder stark polaren Gruppe besteht. Tenside setzen die Grenzflächenspannung zwischen zwei Phasen herab. Die Kombination eines hydrophoben und eines hydrophilen Teils in einem Molekül ermöglicht die Vermischung von Wasser und Öl, sie können Schaum bilden und erleichtern das Ablösen von Schmutz. Tenside gehören zu den am weitesten verbreiteten und kommerziell wichtigsten Chemikalien.[24]

Als anionische Tenside werden vor allem lineare Alkylbenzolsulfonate (LAS) und als nichtionische Tenside Fettalkoholethoxylate (FAEO) eingesetzt. In Kombination mit den beiden Basistensiden werden weiterhin Fettalkoholsulfate (FAS) eingesetzt, besonders bei der Verwendung in phosphatfreien Waschmitteln. In Flüssigwaschmitteln werden zudem Fettalkoholethersulfate (FAES) eingesetzt.[25]

α-Olefinsulfonate (AOS) werden in Waschmitteln wegen ihrer guten Reinigungswirkung in hartem Wasser eingesetzt, zudem sind sie schnell biologisch abbaubar und gut hautverträglich.[26] Alkylpolyglycoside (APG), auch Zuckertenside genannt, werden bei der Herstellung von Waschmitteln nur selten eingesetzt. Anwendungsgebiete sind meist Feinwaschmittel für die Handwäsche.[25]

- Lineares Alkylbenzolsulfonat (LAS)

- Fettalkoholethoxylat (FAEO)

- Fettalkoholethersulfat (FAES)

- Fettalkoholsulfat (FAS)

- α-Olefinsulfonat (AOS)

- Alkylpolyglycosid (APG)

Wasserenthärter

Wasserenthärter erzeugen weiches Wasser. Sie sind entscheidend für die sekundäre Waschleistung durch die Verhinderung von Vergrauung. Die ersten Wasserenthärter waren Natriumcarbonat und Natriumsilikate, die das Wasser durch Ausfällung schwerlöslicher Calciumsalze enthärteten.

Dadurch wurde die Bildung von Kalkseifen unterdrückt und die Reinigungswirkung der Seife verbessert. Beim anschließenden Spülen der Wäsche mit Frischwasser bildeten sich jedoch wieder Kalkseifen, die sich auf der Faser ablagerten, der sogenannte Grauschleier.[19] Später wurden Phosphate als Enthärter verwendet, die schlecht in Kläranlagen abgebaut werden konnten und für eine Überdüngung von Gewässern sorgten. Heute sind Phosphate weitgehend durch andere Stoffe ersetzt, die für die Umwelt als unbedenklich gelten.

Anionische Tenside auf Basis von Sulfonsäuresalzen oder Sulfaten bilden zwar keine Kalkseifen, jedoch würden die beim Trocknen entstehenden Calcium- und Magnesiumsalze die Textilstruktur schädigen. Zudem zeigen etwa lineare Alkylbenzolsulfonate eine deutliche Härteempfindlichkeit, schon im mittleren Wasserhärtebereich bei zwei Millimol Calciumcarbonat je Liter sinkt ihre relative Waschwirkung auf 60 % ab.[17] Als Wasserenthärter werden vor allem die wasserunlöslichen Enthärter Zeolith A und Schichtsilikate in Pulverwaschmitteln sowie wasserlösliche Citrate in Flüssigwaschmitteln eingesetzt. Sogenannte Builder unterstützen diese mineralischen Enthärter neben anderen Funktionen.[19]

Als Wasserenthärter, die im flüssigen Waschmittel löslich sind, werden Komplexbildner wie etwa Nitrilotriessigsäure (NTA), Phosphonate, Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) verwendet, jedoch keine mineralischen Enthärter. EDTA gilt als biologisch schlecht abbaubar, weshalb in der Schweiz das Inverkehrbringen von Waschmitteln mit einem Massengehalt von mehr als 0,5 % EDTA beziehungsweise seiner Salze verboten ist.[27] Komplexbildner wie NTA, EDTA oder Phosphonate können zudem Schwermetalle aus Sedimenten remobilisieren und damit indirekt toxisch wirken. Aus diesem Grund sollte die Konzentration starker Komplexbildner in Gewässern so gering wie möglich gehalten werden.[28]

NTA ist möglicherweise krebserregend.[29] Tetranatriumiminodisuccinat (IDS) mit seinen vier Carboxylatgruppen und dem Stickstoff als Elektronendonatoren kann mit Metallionen einen fünffach koordinierten Komplex bilden. Die sechste Koordinationsstelle des oktaedrischen Komplexes wird von einem Wassermolekül besetzt. Tetranatriumiminodisuccinat wird als mittelstarker Chelatbildner in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzt. Es gilt als leicht biologisch abbaubar.[30]

Bleichmittel

Bleichmittel entfernen nicht auswaschbare, farbige Verschmutzungen von Früchten oder Blut. Es sind Bleichmittel auf Wasserstoffperoxidbasis, wie Natriumpercarbonat oder Natriumperborat.[1]

Sie wirken besonders gut bei hohen Waschtemperaturen und sind in Pulverwaschmitteln vorhanden. Eine Einarbeitung in flüssigen Systemen ist bisher nicht erfolgt, da die Bleiche in einem gelösten Zustand die Enzyme inaktivieren würde.

Bleichaktivatoren erhöhen die Wirksamkeit der Bleichmittel bei niedrigen Temperaturen. Dafür kommen N-Acetylverbindungen wie Tetraacetylethylendiamin (1) (TAED) zum Einsatz, das mit Wasserstoffperoxid zu N,N'-Diacetylethylendiamin (2) und Peressigsäure (3) reagiert, die als eigentliches Bleichmittel wirkt.[31]

Bleichstabilisatoren verhindern den unkontrollierten Zerfall der Bleichmittel während der Lagerung und beim Einsatz des Waschmittels. Omnipräsente Spuren von Schwermetallen fördern die schnelle Freisetzung des Sauerstoffs. Phosphonate können die Schwermetalle binden.

Optische Aufheller

Optische Aufheller sind fluoreszierende Stoffe, die Weißes weißer erscheinen lassen. Bei farbigen Textilien kann sich durch die Aufheller der Farbeindruck verändern. Optische Aufheller werden häufig in Flüssigwaschmitteln eingesetzt, um die fehlende Bleichwirkung anteilig zu kompensieren. Die Substanzen absorbieren unter Anregung Ultraviolettstrahlung im Bereich von 340 bis 380 Nanometern, beim Übergang in den Grundzustand wird Licht im Bereich von 420 bis 460 Nanometern emittiert. Die dabei emittierten blauen Lichtanteile kompensieren einen möglichen Gelbstich des Waschgutes. Die optischen Aufheller stammen aus verschiedenen Substanzklassen, unter anderem werden Derivate der 4,4′-Diaminostilben-2,2′-disulfonsäure eingesetzt.[32]

Waschmittelenzyme

Waschmittelenzyme eignen sich zur Entfernung von Eiweiß-, Stärke- und Fettflecken. Enzyme werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ermöglichen durch ihre hohe Reinigungswirkung eine gründliche Reinigung der Wäsche in einem kurzen Waschgang. Sie wirken gut bei niedrigen und mittleren Waschtemperaturen und reduzieren so den Energie- und Wasserverbrauch. Bei hohen Temperaturen werden die Enzyme denaturiert.[33]

Je nach Art der Verschmutzung werden unterschiedliche Enzyme eingesetzt. Amylasen spalten die α-Glucosidbindungen in Stärke, Lipasen spalten Esterbindungen und katalysieren die Hydrolyse von Fetten, Proteasen spalten Peptidbindungen in Proteinen und Cellulasen spalten die β-Glucosidbindungen in Zellulose, um die Rauhigkeit von Baumwolltextilien zu verringern.[33]

Sonstige Inhaltsstoffe

Waschalkalien erhöhen den pH-Wert der Waschlauge. Damit quellen die Fasern auf und der Schmutz lässt sich leichter ablösen. Schmutzträger wie Celluloseether halten den abgelösten Schmutz in der Schwebe und verhindern, dass er sich wieder auf der Wäsche niederlegt. Kernseifen und Silikone regulieren als Entschäumer die Schaumentwicklung. Duftstoffe überdecken den Eigengeruch des Trägers, des mikrobiellen Besatzes der Waschmaschine und den Eigengeruch der Waschmittel.

Stellmittel oder Rieselsalze wie etwa Natriumsulfat halten pulverförmige Waschmittel während der Lagerung pulverförmig. Konservierungsmittel werden in Flüssigwaschmitteln eingesetzt und schützen vor mikrobiellem Befall; sie sind bei pulverförmigen Waschmitteln nicht nötig, da mikrobakterieller Befall wegen Wassermangels kaum vorkommt.

Neben den oben aufgezählten Inhaltsstoffen werden in flüssigen Vollwaschmitteln zusätzliche Stoffe verwendet. Alkohole verstärken reinigungswirksame Substanzen und ermöglichen bei flüssigen Waschmitteln, dass die Tenside gelöst werden können; teilweise wirken sie als Konservierungsmittel. Über die normalen Inhaltsstoffe eines Waschmittels hinaus enthalten Buntwaschmittel Farbübertragungsinhibitoren zum Schutz der Farbe der Textilien. Sie verhindern das Abfärben auf andere Textilien während des Waschvorgangs. Im Gegensatz zu Vollwaschmitteln sind in Buntwaschmitteln Bleichmittel, Bleichaktivatoren, Bleichstabilisatoren und optische Aufheller nicht enthalten. Bei farbigen Textilien kann sich durch die Aufheller der Farbeindruck verändern.

Arten

Zusammenfassung

Kontext

Pflegekennzeichen für Textilien

Die Kleidungsstücke unterscheiden sich durch die Faserart und die Art der Färbung der Textilfaser. Naturwolle oder Seide etwa sollten nur von Hand gewaschen werden. Daher sind bei jedem Waschvorgang sowohl die Temperatur als auch das verwendete Waschmittel von Bedeutung. Seit 1961 werden deshalb in jedes Wäschestück Textil-Etiketten eingenäht, auf denen die Wasch- und Pflegehinweise vermerkt sind. Der Waschbottich mit der Zahl in der Mitte steht für die maximal zulässige Temperatur in Grad Celsius beim Waschvorgang. Diese Temperatur darf beim Waschen nicht überschritten werden. Ein kleiner Balken unter dem Waschbottich steht für den Schonwaschgang.[34]

Vollwaschmittel

Vollwaschmittel, auch Universal- oder Kochwaschmittel genannt, sind Waschmittel für Textilien, die in verschiedenen Anwendungsformen wie Pulver, Flüssigwaschmittel oder Tabs angeboten werden. Sie sind für alle Temperaturbereiche von 20 bis 95 °C und für die meisten Textilien und Waschverfahren geeignet. Sie enthalten üblicherweise optische Aufheller und bei Pulverwaschmitteln Bleichmittel auf Sauerstoffbasis sowie Bleichaktivatoren. Neben dem Verschmutzungsgrad der Wäsche bestimmt die Wasserhärte, wie viel Vollwaschmittel für eine Wäsche benötigt wird.

Buntwaschmittel

Bunt- oder Colorwaschmittel sind pulverförmige oder flüssige Waschmittel für Textilien für den Temperaturbereich von 20 °C bis 60 °C und für die meisten Textilien und Waschverfahren geeignet. Sie enthalten keine Bleichmittel und optische Aufheller. Sie sollen die wechselseitige Verfärbung von Textilien durch darin enthaltene Polymere, Eisen- und Mangan-Komplexe und Enzyme verhindern. Bei schlecht gefärbten Textilien besteht jedoch dennoch die Möglichkeit der Verfärbung. Buntwaschmittel haben gegenüber Vollwaschmitteln an Marktanteilen gewonnen. Im Jahr 2004 lag der Marktanteil bereits bei 28 % und 2008 in Deutschland wertmäßig bei 33 %.[35][21]

Feinwaschmittel

Feinwaschmittel für empfindliche Textilien werden in Pulver- und Flüssigform angeboten. Sie enthalten wie Colorwaschmittel keine optischen Aufheller und Bleichmittel, dafür aber mehr Enzyme und Seife. Feinwaschmittel sind für eine Waschtemperatur von 30 °C und für Handwäsche geeignet, da höhere Temperaturen die enthaltenen Enzyme zerstören. Die Reinigungsleistung von Feinwaschmitteln ist jedoch wegen der geringeren Alkalität in den meisten Fällen geringer als die von Colorwaschmitteln, was jedoch zu einer schonenden Reinigung der Feinwäsche führt.[36]

Einige Feinwaschmittel wirken ohne Enzyme, wie z. B. Cellulase, und sind für Textilien geeignet, die aus Cellulosefasern bestehen oder diese enthalten, wie beispielsweise Baumwolle, Viskose oder Lyocell.[37] Bei einem Test der Stiftung Warentest brachte die Verwendung eines speziellen Feinwaschmittels für schwarze oder dunkle Wäsche keinen Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Fein- oder Colorwaschmittel.[38]

Wollwaschmittel

Wollwaschmittel sind für die Wäsche von Wolle, Seide und Daunen entwickelt worden. Sie sind pH-neutral und enthalten weder Bleichmittel noch Proteasen, die Woll- und Seidenfasern angreifen. Die Inhaltsstoffe sowie ihre Neigung zur Schaumbildung wirken dem Verfilzen der Wolle entgegen, teilweise sind Stoffe enthalten, die die Wolle flauschiger und weicher machen. Dazu werden zum Teil nichtionische Tenside zusammen mit kationischen Tensiden eingesetzt, die einen Weichspüleffekt haben und für einen angenehmen Griff sorgen. Anionische Tenside würden mit kationischen Tensiden unlösliche Verbindungen bilden und dürfen daher nicht eingesetzt werden.[39]

Baukastenwaschmittel

Baukastenwaschmittel bestehen aus den einzelnen Bestandteilen eines Vollwaschmittels und stellen eine gebrauchsfertige Mischung dieser Bestandteile dar. Baukastenwaschmittel werden einzeln in einem Beutel oder Karton angeboten. Zu diesen Produkten gehört der Enthärter. Er sorgt für die Anpassung an die örtliche Wasserhärte. Das Basiswaschmittel ohne Bleichmittel entspricht einem Feinwaschmittel und wird je nach Verschmutzungsgrad der Wäsche dosiert. Das Bleichmittel oder Fleckensalz wird nur bei starker Verschmutzung und bleichbarer Wäsche zugegeben. Es macht aus dem Grundpulver ein Vollwaschmittel. Ergänzt werden diese Produkte durch spezielle, separat erhältliche Fleckenentferner, die vor dem Waschvorgang eingesetzt werden und zum Teil auf der Basis von Enzymen arbeiten, die den üblichen Waschmitteln zugesetzt werden.[40]

Der Vorteil eines Baukastenwaschmittels liegt in der bedarfsgerechten Dosiermöglichkeit. Vollwaschmittel müssen bei hartem Wasser höher dosiert werden, um mehr Enthärter zu liefern. Dabei werden zwangsläufig ebenfalls die waschaktiven Substanzen höher dosiert, ohne dass dies für die Reinigungsleistung notwendig wäre. Baukastenwaschmittel sind hier umweltfreundlicher, da der Wasserenthärter unabhängig vom Basiswaschmittel höher dosiert werden kann. Baukastenwaschmittel konnten sich auf dem deutschen Markt nicht etablieren. Sie entsprachen nicht den Bedürfnissen der Verbraucher nach einer einfachen Handhabung, zudem waren ihre ökologischen Vorteile gegenüber den Niedrigdosierwaschmitteln nur gering.[40]

Sonstige Waschmittel

Seit 2013 gibt es Waschpulver, die gezielt für die drei Härtebereiche konzipiert wurden. Mit der passenden Variante für den entsprechenden Härtebereich und lässt sich die notwendige Substanzmenge einsetzen, um härteres Wasser zu kompensieren. Durch Zugabe eines Bleichmittels auf Sauerstoffbasis wird ein Vollwaschmittel erhalten.

Einige pulverförmige Vollwaschmittel enthalten Substanzen, die die Wäsche im letzten Spülgang weich machen sollen, so dass ein zusätzlicher Weichspüler entbehrlich wird. Ein Vorteil ist, dass kein separates Mittel gekauft und dosiert werden muss. Nachteilig ist, dass der weichspülende Effekt immer eintritt, auch dort, wo er nicht erwünscht ist, etwa bei Kragen oder Manschetten von Hemden oder bei Gardinenstoffen.

Die zielgerichtete Anwendung von kompakten Vollwaschmitteln im Verbund mit kompakten Buntwaschmitteln wird gelegentlich als Tandem-System bezeichnet. Dabei kommt das kompakte Vollwaschmittelpulver für weiße Wäsche und bei hohen Temperaturen, das kompakte Buntwaschmittel für bunte Wäsche zum Einsatz. Allgemein kommen diese Pulverwaschmittel ohne das Stellmittel Natriumsulfat aus. Laut Umweltbundesamt reicht die Umweltverträglichkeit kompakter Buntwaschmittel an die von Baukastenwaschmitteln heran.

Funktionswaschmittel werden für die Reinigung, Pflege, Imprägnierung und Werterhaltung der unterschiedlichsten technischen Fasern benutzt. Hauptsächlich kommen sie bei der Pflege von Sporttextilien zum Einsatz und sollen helfen, die Lebensdauer der Funktionstextilien zu erhöhen. Funktionswaschmittel gibt es für Textil-Membranen, Mikrofasern, Daunenfüllungen sowie als Hygienespüler für Funktionsunterwäsche.

Sogenannte Hygienespüler werden in die Weichspülerkammer gegeben und sollen während des letzten Spülgangs Wäschestücke desinfizieren, die bei Waschtemperaturen von unter 60 °C nach dem Waschen Keime enthalten.[41] Neben Bioziden enthalten Hygienespüler oft Duftstoffe. Die Wirksamkeit und Notwendigkeit von Hygienespülern ist umstritten.[42][43]

Waschpasten wie Rei in der Tube basieren auf sekundären Alkylsulfonaten oder Alkylbenzosulfonaten und nichtionischen Tensiden, die mit Quellmitteln wie Carboxymethylcellulosen zur Erzielung einer pastösen Konsistenz vermischt werden. Die Paste wird in Tuben abgefüllt und als Reisewaschmittel vermarktet.[44]

Ein Schmutzfang- oder Farbfangtuch ist ein spezielles Tuch, das beim Waschen von Textilien in der Waschmaschine verwendet wird, um unerwünschte Farb- und Schmutzpartikel aufzufangen. Diese Tücher sind besonders nützlich, um Verfärbungen von hellen Kleidungsstücken zu verhindern, die durch das Abfärben neuer oder farbiger Textilien entstehen können.

Schmutzfangtücher bestehen häufig aus saugfähigem Material, wie Baumwolle oder Frottee, und sind so konzipiert, dass sie überschüssige Farben und Schmutz während des Waschvorgangs absorbieren. Sie fangen lose Farbstoffe und Schmutzpartikel im Waschwasser auf, wodurch die Gefahr von Verfärbungen und Vergrauungen reduziert wird. Nach einmaligem Gebrauch werden sie entsorgt.

Waschmittelmarkt

Zusammenfassung

Kontext

Zwischen April 2023 und März 2024 wurden im deutschen Einzelhandel etwa 193,5 Millionen Packungen Markenwaschmittel verkauft, der Absatz der Handelsmarken lag bei 81,4 Millionen Packungen.[45] Für Waschmittel insgesamt wurden 2023 in Deutschland etwa 1,921 Milliarden Euro ausgegeben. Davon entfielen etwa 70,6 % oder 1,356 Milliarden Euro auf Universal-, Voll‐ und Colorwaschmittel, 17,6 % oder 338 Millionen Euro auf Waschhilfsmittel wie Fleckenentferner, Vorwaschmittel und Bleichen und 11,8 % oder 227 Millionen Euro auf Feinwaschmittel.[46]

Der europäische Waschmittelmarkt wird von technologischen Fortschritten, Umweltvorschriften und sich ändernden Verbrauchergewohnheiten, wie beispielsweise höheren Ansprüchen an Nachhaltigkeit, beeinflusst. Der Trend geht daher zu Waschmitteln mit höheren Konzentrationen an waschaktiven Substanzen und damit zu kleineren Verpackungen für die gleiche Wäschemenge.[47] Zudem half die steigende Verbreitung pflegeleichter Textilien und der Entwicklung wirksamerer Waschmittel, die mittleren Waschtemperaturen von den früher üblichen 95 °C auf 30 bis 60 °C oder sogar auf Kaltwäschetemperatur abzusenken und so Energie einzusparen. Gleichzeitig sank der Wasserverbrauch von 200 auf etwa 40 Liter oder weniger pro Waschgang.[48]

Der globale Waschmittelmarkt wurde für 2025 auf 73,31 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die treibende Kraft für Marktveränderungen ist ein wachsender Anteil des E-Commerce-Sektors, der spezielle Verpackungen zur Steigerung der Versandeffizienz erfordert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf kompakten Verpackungen aus nachhaltigen Materialien.[49]

Die größten Hersteller auf dem europäischen Markt sind Henkel, Procter & Gamble und Unilever. Ein weiterer großer Hersteller sind die Dalli-Werke, die vor allem Handelsmarken für Aldi oder Lidl produzieren.[50]

Die drei in Europa marktführenden Konzerne Procter & Gamble (Ariel, Lenor, Dash und Vizir), Unilever (Coral und Skip) und Henkel (Persil, Weißer Riese, Spee und Terra) bildeten zwischen 2002 und 2005 ein Wirtschaftskartell, das Absprachen zu Preisen und Marktanteilen getroffen hatte. Henkel zeigte das 2008 dem deutschen Kartellamt an. Die EU-Kommission verurteilte Procter & Gamble zu 211,2 Millionen und Unilever zu 104 Millionen Euro Strafe.[51]

Umweltrelevanz

Zusammenfassung

Kontext

Umweltsiegel

- Europäisches Umweltzeichen

- Logo des Blauen Engels

Besonders umweltverträgliche Waschmittel werden mit Umweltsiegeln wie dem Europäischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel gekennzeichnet.[52] Die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest und die Zeitschrift Öko-Test testen und bewerten Waschmittel in ihren Veröffentlichungen unter anderem auf ihre Umweltverträglichkeit.[53]

Für das EU-Umweltzeichen hat das Umweltbundesamt 1998 einen Großteil der in Europa angebotenen Waschmittel hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen beim Waschen bewertet. Dabei wurden unter anderem die Gesamtchemikalienmenge pro Waschgang, die biologische Abbaubarkeit und Toxizität gegenüber Wasserorganismen, die nicht biologisch abbaubaren organischen Substanzen sowie der biochemische Sauerstoffbedarf als Bewertungskriterien herangezogen. Waschmittel in Baukastensystemen waren laut dieser Studie bei sachgemäßer Anwendung die umweltschonensten Waschmittel. Alle Inhaltsstoffe wie Enthärter, Bleichmittel und Duftstoffe müssen jedoch von Anwender individuell und gezielt auf die Bedürfnisse des Waschgutes und der Wasserqualität eingestellt werden. Die relativ geringe Umweltbelastung der Baukastensysteme wird ebenfalls von einigen Colorwaschmitteln erreicht.[54]

Biologische Abbaubarkeit

Wasch- und Reinigungsmittel gelangen nach Verwendung in Kläranlagen und Fließgewässer. Waschmittel enthalten vor allem Tenside, die dafür sorgen, dass Fette aus der Kleidung ausgewaschen werden, und Enthärter, die weiches Wasser erzeugen. In Waschmittel werden anionische und nichtionische Tenside verwendet. Die Tenside und andere Inhaltsstoffe müssen in Kläranlagen abgebaut werden. Werden sie nicht richtig abgebaut, gelangen sie in die Gewässer, da sie von den natürlichen Oberflächen in den Gewässern nicht aufgenommen werden.[55]

Der biologische Abbau von linearen Alkylbenzolsulfonaten wurde eingehend untersucht. Die Alkylkette wird zunächst wie beim natürlichen Fettsäureabbau durch wechselweise ω-Oxidation und β-Spaltung zum Phenylbuttersäuresulfonat abgebaut. Dieses Zwischenprodukt wird unter Beteiligung von Coenzym A vollständig abgebaut.[56]

Weitere Inhaltsstoffe wie Farb- und Duftstoffe können für die Umwelt ebenfalls problematisch sein. So sind Moschusduftstoffe wie Galaxolide oder Tonalide nur langsam oder gar nicht biologisch abbaubar. Ähnliches gilt für optische Aufheller. Waschmittel, die als antibakteriell ausgezeichnet sind, enthalten ferner Biozide, die dafür sorgen, dass Krankheitserreger und Schädlinge abgetötet werden. Biozide können jedoch, wenn sie in Gewässer gelangen, Wasserlebewesen schädigen; zudem beeinträchtigen sie die Wirkungsweise biologischer Kläranlagen.[57]

Energieeffizienz

Die Abhängigkeit des Reinigungserfolges bei gegebener Verschmutzung, Textilart und Wasserqualität wird im sogenannten Sinnerschen Kreis dargestellt, einem Modell, das den Zusammenhang zwischen Waschmittel, mechanischer Behandlung, Temperatur und Zeit im Waschprozess in Bezug auf den Wascherfolg beschreibt. Sowohl für die mechanische Behandlung als auch für eine Temperaturerhöhung wird Energie benötigt. Durch den Einsatz effizienter Waschmittel kann der Energiebedarf durch Absenkung der Temperatur und Verkürzung der Waschzeit bei gleichem Wascherfolg entsprechend reduziert werden.[58]

Mikroplastik

Mikroplastik kann durch das Waschmittel selbst oder den Waschprozess freigesetzt werden, wobei es drei Quellen gibt. Dies sind zum einen Mikrofasern aus synthetischen Textilien wie beispielsweise Polyestern, absichtlich zugesetztes Mikroplastik in Waschmitteln und gegebenenfalls Reste von nicht vollständig aufgelösten Waschmittel-Pads. Mikroplastik in Waschmitteln ist eine Quelle für sogenanntes primäres Mikroplastik. Die am häufigsten in Haushaltswaschmitteln nachgewiesenen Polymere waren Polyamide, Silikone, Polyurethane, Acrylat-Copolymere, Polyethylen und Polyethylenterephthalat. In Waschmitteln wurden durchschnittlich 354 ±144 Partikel pro Kilogramm gefunden.[59]

Allgemein werden Partikel, die kleiner als 5 Millimeter sind, als Mikroplastik bezeichnet. Abweichend davon definiert die EU-Verordnung 2023/2055 synthetische Textilfasern mit einer Länge von 0,3 bis 15 Millimetern und mit einem Längen-Durchmesser-Verhältnis von mehr als 3 als Mikroplastik. Zur Minimierung der Mikroplastikbelastung des Waschwassers werden Filter für Waschmaschinen angeboten, die einen Großteil der Mikrofasern zurückhalten können.[60]

Waschmittelreste

Waschmittel werden nicht vollständig aus der Kleidung herausgewaschen. Das beeinträchtigt möglicherweise allergisch reagierende Personen, ist aber auch für Küchentextilien wie Strudeltücher, mitzukochende Tücher zum Kochen von Serviettenknödeln und anderen relevant.

Lineare Alkylbenzolsulfonate als Bestandteile von Waschmitteln gehören mengenmäßig zu den bedeutendsten Schadstoffen im Hausstaub. Sie wurden 2004 bei einer Untersuchung des Österreichischen Umweltbundesamtes in Mengen zwischen 37 und 660 Milligramm pro Kilogramm Hausstaub gefunden.[61] Sie reichern sich durch die Reinigung der Innenräume sowie durch Rückstände auf Textilien an.[62]

Analytik

Zusammenfassung

Kontext

Der Nachweis anionischer Tenside im Abwasser erfolgt mit der Methylenblaumethode nach Longwell und Maniece. Der Nachweis erfolgt kolorimetrisch, indem eine Wasserprobe angesäuert, mit Chloroform versetzt und mit Methylenblau, einem kationischen Farbstoff, versetzt wird. In Gegenwart eines anionischen Tensids bilden das kationische Methylenblau und das anionische Tensid ein Ionenpaar, das in die organische Chloroformphase extrahiert wird. Die Farbsättigung des Chloroforms steigt mit der Konzentration des anionischen Tensids, dessen Gehalt durch Farbvergleich mit einer geeichten Farbskala bestimmt werden kann. Das Verfahren ist in der Norm ISO 7875-1: 1996-12 beschrieben.[63]

Nichtionische Tenside im Abwasser werden mit der Wickbold-Methode nach DIN 38409-23 bestimmt. Dazu werden die nichtionischen Tenside zunächst aus einer wässrigen Probe durch Durchblasen mit Stickstoff in eine organische Essigsäureethylesterphase überführt. Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels wird der Rückstand in Wasser gelöst und mit Bariumtetraiodobismutat unter Komplexbildung gefällt.

Der Niederschlag wird mit Ammoniumtartrat-Lösung gelöst und anschließend das dabei gebildete Bismuttartrat mit Ethylendiamintetraessigsäure komplexiert und die Komplexkonzentration bei einer Wellenlänge von 263,3 Nanometern photometrisch bestimmt.[64]

Literatur

- Herrmann G. Hauthal, Günter Wagner: Reinigungs- und Pflegemittel im Haushalt. Chemie, Anwendung, Ökologie und Verbrauchersicherheit. 2. Auflage. Verlag für Chemische Industrie Ziolkowsky, Augsburg 2007, ISBN 978-3-87846-265-1.

- Günter Wagner: Waschmittel: Chemie, Umwelt, Nachhaltigkeit. 5., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Wiley-VCH, Weinheim 2017, ISBN 978-3527343164.

Weblinks

Commons: Waschmittel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Waschmittel – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wikibooks: Organische Chemie für Schüler/ Seifen und Waschmittel – Lern- und Lehrmaterialien

- Wasch- und Reinigungsmittel (UmweltWissen – Bayerisches Landesamt für Umwelt; PDF; 184 kB)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

![{\displaystyle \mathrm {Na_{2}[B_{2}(O_{2})_{2}(OH)_{4}]+2\ H_{2}O\rightarrow \ 2\ NaOB(OH)_{2}+2\ H_{2}O_{2}} }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fae1146a9ccc962deac95388e64e41e38c77a255)

![{\displaystyle \mathrm {R-(C_{2}H_{4}O)_{n}H+\ Ba[BiI_{4}]_{2}\rightarrow \ [R-(C_{2}H_{4}O)_{n}H]Ba^{2+}+\ 2\ [BiI_{4}]^{-}} }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2eb0c33bad7ee779045370025089963fc85def03)