Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Invalidenstraße (Berlin)

Durchgangsstraße in Berlin Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

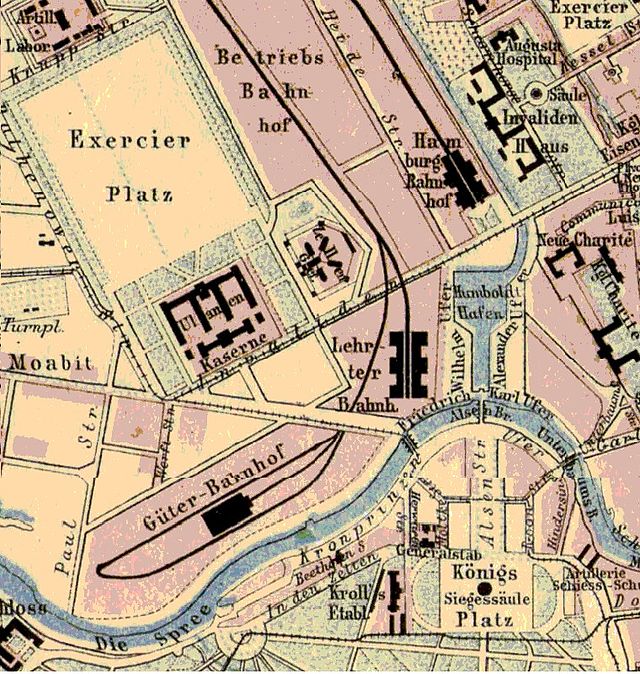

Die Invalidenstraße ist eine rund drei Kilometer lange historisch gewachsene Durchgangsstraße in Berlin. An ihr stehen zahlreiche denkmalgeschützte Bauten, beispielsweise der Hamburger Bahnhof. Seit 2006 befindet sich der Hauptbahnhof an der Invalidenstraße. In Höhe der Hessischen Straße wird die Invalidenstraße von der Panke unterquert.

Remove ads

Remove ads

Lage und Verlauf

Sie verläuft in ost-westlicher Richtung durch die Ortsteile Mitte und Moabit. Im Abschnitt Mitte liegen die Parzellennummern 1–49 und 80–163. Die Zwischennummern (50–56 [Endpunkt, Wende] sowie 57–79) gehören zu Moabit. Die Hausnummern verlaufen in Hufeisenform von Osten ab der Brunnenstraße nach West zur Straße Alt-Moabit und zurück. Der Abschnitt im Ortsteil Mitte gehört zum historischen Stadtteil Oranienburger Vorstadt.

Bedeutende Querstraßen sind die Chausseestraße, die Scharnhorststraße und Alt-Moabit. Zwischen der Scharnhorststraße und der Heidestraße quert die Invalidenstraße auf der Sandkrugbrücke den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, an dessen östlichem Ufer der Berliner Mauerweg vor dem Gebäude des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) entlangführt. Weiter nach Osten tangiert die Straße den Invalidenpark, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, das Museum für Naturkunde und die Landwirtschaftlich-gärtnerische Fakultät der Humboldt-Universität. Südlich der Invalidenstraße beginnt der Campus der Charité mit zahlreichen Instituten und Einrichtungen.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Die Straße wurde im 13. Jahrhundert als Spandauer Heerweg angelegt. Der spätere Name der Straße geht auf das Invalidenhaus zurück, das Friedrich II. 1748 zur Versorgung der Kriegsversehrten aus dem Ersten und Zweiten Schlesischen Krieg errichten ließ. Der Name Invalidenstraße erschien um 1800 auf den Berliner Stadtplänen, in den Adressbüchern trug das Invalidenhaus noch bis zum Jahr 1828 die Adresse Vor dem Oranienburger Thore. Er findet sich erstmals 1830 mit diesen Details: „Invalidenhaus, vor dem Oranienburger Th., in der Invalidenstraße“.[1][2]

Erst ab den 1840ern wurde die historische Invalidenstraße über den Schönhauser Graben (heute Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal) hinweg nach Westen bis an die Straße Alt-Moabit verlängert. Zuvor befand sich dort das Pulvermühlenterrain, ein militärisches Sperrgebiet.

Im Jahr 1848 wurde am westlichen Ende der Invalidenstraße die nach Plänen Friedrich August Stülers im Burgenstil ausgeführte Ulanenkaserne ihrer Bestimmung übergeben.[3] Ein Jahr später waren an der Einmündung der Lehrter Straße die Bauarbeiten an dem als Preußisches Mustergefängnis Moabit konzipierten Zellengefängnis abgeschlossen. Beide Gebäude wurden in den 1950er Jahren abgerissen.

Der südwestliche Abschnitt der Invalidenstraße begrenzte den Universum Landes-Ausstellungs-Park. Dieser wurde weitgehend zerstört, lediglich das in den Komplex integrierte Astronomische Theater der Volks-Sternwarte der Urania blieb erhalten und wurde als Vortragssaal in die heutige Polizeidienststelle integriert. Auch das Leichenschauhaus für West-Berlin wurde mehrere Jahrzehnte lang dort betrieben. Die Leiche des Naziführers und Hauptkriegsverbrechers Martin Bormann und Hitlers zweiten Leibarztes Ludwig Stumpfegger wurde 1972, 27 Jahre nach dessen Selbstmord, bei Bauarbeiten auf dem Gelände gefunden.

Ab dem Jahr 1945 lag der Abschnitt westlich der Sandkrugbrücke im britischen, der östliche im sowjetischen Sektor von Berlin. Nach dem Mauerbau richtete die DDR zwischen Sandkrugbrücke und Scharnhorststraße einen von acht Grenzübergängen zwischen Ost- und West-Berlin ein.[4] Er konnte von West-Berlinern, nicht jedoch von Bundesbürgern und Ausländern, benutzt werden.

Nach dem Fall der Mauer entstand der in der Nachkriegszeit verwilderte Invalidenpark mit einem Brunnen von Neuem. Das Wasserspiel wurde von Christophe Girot nach einem öffentlichen Wettbewerb gestaltet und trägt den Namen Wasseranlage von Girot, auch Invaliden- oder Mauerbrunnen und wird von Stadtführern auch als Versunkene Mauer bezeichnet.

Remove ads

Historische Bebauung (Auswahl)

Zusammenfassung

Kontext

In der Invalidenstraße gibt es zahlreiche öffentliche Einrichtungen und Baudenkmäler,[5] unter anderem die nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel 1834 erbaute Elisabethkirche (Nr. 3), die 1888 von Hermann Blankenstein geplante Ackerhalle (Nr. 158) sowie das von Hans Bernoulli entworfene und 1910 eingeweihte Hotel Baltic (Nr. 120/121).

Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts entstanden an der Invalidenstraße weitere für Berlin bedeutende Bauten: Die Landwirtschaftliche Hochschule Berlin, die später die Landwirtschaftliche Fakultät der Berliner Universität wurde, mit den Gebäuden des Instituts für Gärungsgewerbe und der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei; das Naturkundemuseum (Nummer 43), daneben in einem Flügel die Geologische Sammlung der Universität. Letztere zog in den 1990er Jahren aus und wurde samt einem angebauten Neubau Hauptsitz des heutigen Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (Nummer 44). An der Ecke zur Scharnhorststraße gab es den Invalidenpark, unter den Parzellennummern 47–50 folgte das namensgebende Invalidenhaus, seit den späzren 1990er Jahren im Eigentum des Bundes und genutzt vom BMWK. Auf Grundstücken vor dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal befanden sich ein Waschhaus für die Charité (Nummer 50) und die Entbindungs-Anstalt der Charité (Nummer 51).[6]

Im Haus 115 wurde im Jahr 1912 das Hotel Danziger Hof eröffnet, das in den 1930er Jahren den Namen Hotel Nordland erhielt. Das Bauwerk wurde im Zweiten Weltkrieg kaum beschädigt. Nachher beschlagnahmte die Rote Armee die Unterkunft und richtete hier eine Filiale des sowjetischen Reisebüros Intourist ein, das 1929 in Moskau gegründet worden war. Es erhielt den Namen Hotel Newa und nahm damit Bezug auf den Fluss Newa, der unter anderem durch St. Petersburg fließt.[7]

Es wird berichtet, dass im Hotelrestaurant vorzügliche Küche geboten wurde und eine der seltenen Bars in Ost-Berlin existierte. In den Gästezimmern und Aufenthaltsräumen hingen rund 100 wertvolle Original-Gemälde und Zeichnungen. Ihre Herkunft ist unklar, stark vermutet wird, dass es sich um von der sowjetischen Kommandantur beschlagnahmte Kunst aus faschistischen Haushalten handelte. Es gab dazu eine Inventarliste, die allerdings nicht mehr auffindbar bzw. nicht mehr gültig ist. Als Quelle dieser Angaben wird der ab 1975 als Hoteldirektor tätige Karl-Heinz Bringer zitiert, der in Stasi-Akten als IM Karli auftauchte. Desgleichen werden ein Experte (H.) und der später damit beauftragte Geschäftsführer der Firma Kunst und Antiquitäten GembH Horst Schuster erwähnt, die Wertgutachten der Kunstwerke erstellt hatten, wonach es sich um „außerordentlich hohe Wertgegenstände“ handelte. Autoren der Gemälde und Zeichnungen waren unter anderem Herrmann Kauffmann, Andreas Achenbach, Johann Christian Vollerdt, Ludwig Knaus und Barend Cornelis Koekkoek.[8]

Anfang der 1980er Jahre gab Intourist das Hotel Newa an die DDR zurück, das danach zur SED-Holding Zentrag gehörte und vom DDR-Reisebüro weitergeführt wurde.[9] Was aus den Kunstwerken geworden ist, kann aus den wenigen Dokumenten nicht abgeleitet werden. Sicher ist nur, dass kein Verkauf über die Kommerzielle Koordinierung (Koko) stattfand.[8]

Das Hotel Newa hat sich noch über die politische Wende und die deutsche Wiedervereinigung hinweg erhalten. Danach erwarb ein Investor das Gebäude und vermarktet es nach denkmalgerechter Außeninstandsetzung als Bürohaus mit dem Namen Home Hotel Newa GmbH Büro-Hotel-Service.[10]

Über den Spandauer Schifffahrtskanal hinweg entstand der Hamburger Güterbahnhof, der um 1884 stillgelegt wurde. Im restaurierten ehemaligen Bahnhofsgebäude ist seit den 1990er Jahren das Museum für Gegenwart eingerichtet.

Remove ads

Verkehr

Zusammenfassung

Kontext

Durch einige Abschnitte der Invalidenstraße führten schon frühzeitig Straßenbahnstrecken, so die alte Linie 44 in West-Berlin und die Linien 1, 11, 46 und 70 im Ostteil zwischen Veteranen- und Chausseestraße.[11] Mit dem Bau der Mauer und der Schaffung des Kontrollpunktes in Höhe der Scharnhorststraße sind dort die in der Straßenmitte verlegten Schienenabschnitte erhalten geblieben und waren bis Herbst 2013 noch zu sehen.

Die Invalidenstraße wurde nach der Wiedervereinigung Berlins 1990 eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in der Stadt. Lange geplant und durch Anwohnerproteste verzögert, wurde ab Juni 2011 die Straßenbahn vom Nordbahnhof durch die Invalidenstraße bis zum Hauptbahnhof verlängert.[12] Gleichzeitig wurde dieser Abschnitt vierstreifig für den Autoverkehr ausgebaut und mit Fahrstreifen für den Radverkehr versehen. Die Straße wird Bestandteil des nördlichen Innenstadtringes, der damit durchgängig befahrbar wäre.[13][14]

Langfristig ist vorgesehen, eine neue U-Bahn-Linie (U11) unter der Invalidenstraße vom Hauptbahnhof in Richtung Osten zu bauen.

In der Invalidenstraße befindet sich seit 2015 westlich der Sandkrugbrücke eine von 17 in Berlin fest installierten automatischen Radzählstellen. Unter allen mit einer Zählstelle versehenen Plätzen der Stadt, ist die Straße der am neuntstärksten vom Radverkehr frequentierte Ort.[15]

Nach einem Unfall mit einem SUV und vier Toten an der Ecke Ackerstraße, wurde etwa 10.000 Stimmen für einen verkehrsberuhigten Kiez um die Unfallstelle gesammelt und anschließend eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Im November 2020 wurde mit dem Bau eines durch Poller geschützten Radwegs begonnen.[16] Der Eilantrag eines Anliegers gegen den Radweg, der wegen einer dafür wegfallenden Lieferzone und wegfallender Parkplätze geklagt hatte, wurde im Dezember 2020 vom Verwaltungsgericht Berlin abgewiesen, da die Anordnung „aller Voraussicht nach nicht zu beanstanden“ sei und die gesetzlich geforderte Gefahrenlage hier gegeben sei.[17]

Remove ads

Literatur

- Jürgen Karwelat: Zwei Ministerien in historischer Umgebung. Hrsg.: Berliner Geschichtswerkstatt e. V. in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, Bezirk Berlin. Berlin 1999, ISBN 3-925702-18-0 (54 S.).

- Markus Sebastian Braun (Hrsg.): Berlin – Der Architekturführer. Econ Ullstein List, München 2001, ISBN 3-88679-355-9.

- Belletristik: In Theodor Fontanes Roman Stine wohnen zwei wichtige Protagonistinnen, Pauline Pittelkow und ihre Schwester Ernestine (Stine) Rehbein, in dieser Straße.

Remove ads

Weblinks

Commons: Invalidenstraße (Berlin) – Sammlung von Bildern

- Invalidenstraße. In: Straßennamenlexikon des Luisenstädtischen Bildungsvereins (beim Kaupert)

- Spandauer Heerweg. In: Luise.

- Strategien „Nördlicher Cityrand“ Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

- Informationen und aktuelle Bilder zum Bau der Straßenbahn auf baustellen-doku.info

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads