শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

নদিয়া জেলা

পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

নদিয়া জেলা বা নদীয়া জেলা (পূর্বনাম নবদ্বীপ জেলা) ভারতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি জেলা। এই জেলার উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলা; পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশের খুলনা বিভাগ, দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এবং পশ্চিমে হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান জেলা অবস্থিত। এখানে শ্রীচৈতন্য ভক্তিবাদ প্রচার করেন।

Remove ads

নদিয়া একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে জেলা হিসেবে নদিয়ার আত্মপ্রকাশ। সে সময় বর্তমান হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত । ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সাময়িকভাবে এই জেলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিন দিন বাদে ১৮ আগস্ট পূর্ব পাশের অর্ধাংশ ( তৎকালীন সময়ে নদীয়া জেলা মহকুমা ছিল ৫টি। এগুলো হলো কৃষ্ণনগর,কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাট। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা নিয়ে “কুষ্টিয়া জেলা” গঠিত হয়।) বাদে নদিয়া পুনরায় ভারত অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি নদিয়া জেলা তার বর্তমান রূপটি লাভ করে। অবিভক্ত নদিয়া জেলার আয়তন ছিল ৭৪২২.৭৫ বর্গ কিমি। ভারত বিভাজন হলে নদিয়ার ৩৯২৭ বর্গ কিমি ভারতে নবদ্বীপ নামে এবং ৩৪৯৫.৭৫ বর্গ কিমি পাকিস্তানে নদিয়া নামে সংযুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে সাময়িকভাবে জেলার নামকরণ নবদ্বীপ করা হলেও পাকিস্তান তাদের নদিয়ার নাম কুষ্টিয়া করলে অনতিবিলম্বেই সেই নামকরণ বাতিল হয়।

নদিয়া মূলত একটি কৃষিপ্রধান জেলা। স্বাধীনতার পর বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে কল্যাণী নগরীকে কেন্দ্র করে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে এই জেলায়। এছাড়া ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পেও এই জেলার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। বাঙালি হিন্দু সমাজে নদিয়া জেলা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রাণপুরুষ চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত।

Remove ads

নামকরণ

নদিয়া নামের উৎস সম্বন্ধে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। নদিয়া ও নবদ্বীপ এই দুটি নামই এই জনপদে প্রচলিত। এই স্থান বহু বার বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়েছে, যার ফলে উচ্চারণের বিকৃতির মাধ্যমে নদিয়া ও নবদ্বীপ সম্পর্কযুক্ত হতে পারত, যদিও তা হয় নি। নদিয়ার নামকরণ প্রসঙ্গে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী একটি কিংবদন্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে,

ভাগীরথী তীরস্থ নবসৃষ্ট চরভূমিতে এক তান্ত্রিক প্রতিদিন সন্ধ্যায় ন’টি দিয়া (প্রদীপ) জ্বালিয়ে তন্ত্র-সাধনা করতেন। দূর থেকে দেখে লোকে এই দ্বীপটিকে ন’দিয়ার চর বলত। আর সেই থেকেই নাকি লোকমুখে ‘নদিয়া’ নামের প্রচলন করে।[২]

Remove ads

ইতিহাস

ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদিয়া হিন্দু ধর্মালম্বীদের জন্য একটি তীর্থস্থান। রাজা বল্লাল সেন নদিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন বাংলার হিন্দু রাজারা গৌড়ের পাশাপাশি নদিয়াতেও অবস্থান করতেন। রাজা বল্লাল সেন তাঁর শাসনামলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভাগীরথী নদীতে তীর্থস্নান করার উদ্দেশ্যে আসতেন। তিনি এই নদীর তীরে পঞ্চরত্ন নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ ও ১৯৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত ভূমি জরিপ ম্যাপে একই সময়ে খননকৃত একটি দীঘির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বিজিত হওয়ার আগে অবধি নদিয়া বাংলার রাজধানী ছিল। নদীর পশ্চিম তীরে প্রাচীর বেষ্টিত একটি নগরীতে রাজপ্রাসাদ, হারেম, বাজার ও বাসস্থান ছিল। ধারণা করা হয় যে, তিব্বত, নেপাল ও ভুটানের সাথে নদিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ১৮৬৯ সালে নদিয়া পৌরসভা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৩] ইংরেজ আমলে অবিভক্ত নদিয়া জেলা কৃষ্ণনগর সদর, রানাঘাট, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর, এই পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল। দেশভাগের পরে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর, এই তিনটি মহকুমা তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা হিসেবে পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪]

Remove ads

ভূগোল

সারাংশ

প্রসঙ্গ

নদিয়া জেলা ২২°৫৩' ও ২৪°১১' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০৯' ও ৮৮°৪৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা এই জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পূর্বদিকে মাজদিয়ার সামান্য উত্তর দিয়ে পশ্চিমে চাপড়া, নবিননগর, মধুপুর, কৃষ্ণনগরের উত্তরে-- ঘূর্নি, ঘূর্ণি গোডাউণ, কালিদহ, পাণিনালা, হরনগর, আনন্দনগর, ভক্তনগর, হাঁসাডাঙ্গা-বনগ্রাম, চৌগাছা, মায়াকোল, বাহাদুরপুরের উপর দিয়ে চলে গেছে। সেজন্য তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি (বা শীতকালে কম) থাকে এই সব জায়গা গুলিতে। এই জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা, পশ্চিমে পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলা এবং পূর্বে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি

গঙ্গা–ভাগীরথী ও তার অন্যান্য উপনদী দ্বারা গঠিত নদিয়া জেলা মূলত বিশাল গাঙ্গেয় সমভূমির একটি অংশ। এই জেলা গঙ্গার পরিণত বদ্বীপের অন্তর্গত। জলঙ্গী ও চূর্ণীর প্রবাহ এই অঞ্চলের ভূমিরূপ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। জেলার স্বাভাবিক ভূমিঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। তবে বর্তমান ভূমির ঢাল খুব কম এবং ঝিল, পুরনো নদীখাত ও জলাভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন।জলঙ্গী ও চূর্ণী নদীর প্রবাহপথ সর্পিল এবং স্থানে স্থানে তা অনেক বিল সৃষ্টির কারণ হয়েছে। এই নদীগুলির প্রবাহপথ ক্রমাগত পলি পড়ে পড়ে মজে এসেছে। এই কারণে বর্ষার সময় এখানে অনেক জায়গায় বন্যা হয়।

জলবায়ু

নদিয়া জেলার জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির। কর্কটক্রান্তি রেখা জেলার মাঝামাঝি দিয়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হয়। জেলায় মূলত চারটি ঋতু দেখা যায়। যথা – গ্রীষ্মকাল (মার্চ-জুন), বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর), শরৎকাল (অক্টোবর-নভেম্বর) ও শীতকাল (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি)। গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় উষ্ণতা যথাক্রমে ৪৩° সেন্টিগ্রেট ও ১৯° সেন্টিগ্রেট। অন্যদিকে শীতকালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় উষ্ণতা যথাক্রমে ৩০° সেন্টিগ্রেট ও ০৯° সেন্টিগ্রেট। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০০-১৪০০ মিলিমিটার। অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয় বর্ষাকালেই।

নদনদী

সারাংশ

প্রসঙ্গ

নদিয়া জেলার প্রধান নদনদীগুলি হল ভাগীরথী, জলঙ্গী, ভৈরব, চূর্ণী, মাথাভাঙা ও ইছামতী ইত্যাদি। এই জেলায় ভাগীরথীর দৈর্ঘ্য ১৮৭ কিলোমিটার। ভাগীরথীর বদ্বীপ প্রবাহে শেষ উপনদী হিসেবে যুক্ত হয়েছে মাথাভাঙা নদী। এরপর ভৈরব নদ ভাগীরথী থেকে নির্গত হয়ে জলঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আরও দক্ষিণে ভাগীরথী থেকে নির্গত হয়েছে জলঙ্গী নদী (দৈর্ঘ্য ২০৬ কিলোমিটার)। এই অংশ বর্তমানে পলি পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। জলঙ্গী নদী উত্তর-পশ্চিমাংশে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর জেলার মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথী নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভৈরব নদ বর্তমানে মৃতপ্রায়।

মাথাভাঙা (দৈর্ঘ্য ১৯ কিলোমিটার) উপনদীটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর পুনরায় ভারতে প্রবেশ করে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম শাখাটি চূর্ণী (দৈর্ঘ্য ৫৩ কিলোমিটার) নামে পশ্চিমে ও পূর্ব শাখাটি ইছামতী (দৈর্ঘ্য ৬৮ কিলোমিটার) নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। নদিয়া জেলার নদীগুলি বারবার দিক ও গতি পরিবর্তন করে। বন্যা এখানকার নদীগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নদীর প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে জেলায় অনেক অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, জলাভূমি ও বিল গড়ে উঠেছে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ

নদিয়া জেলার মাত্র ১.২২ হেক্টর জমিতে অরণ্য বর্তমান, যা জেলার মোট ভৌগোলিক আয়তনের মাত্র ০.৩১ শতাংশ। নাকাশিপাড়া ব্লকের বেথুয়াডহরীতে বেথুয়াডহরী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এই জেলায় একমাত্র অভয়ারণ্য যেখানে শাল গাছ ও মেহগনি গাছ গাছের অরণ্যে হরিণ দেখা যায়। এছাড়া কৃষ্ণনগরের চার কিলোমিটার উত্তরে বাহাদুরপুর অরণ্যে প্রচুর অর্জুন, সেগুন ইত্যাদি গাছ দেখা যায়। রয়েছে রানাঘাটের ঠিক পূর্ব পাশেই (দূরত্ব মাত্র ১৩ কিলোমিটার) পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধীনস্থ ৩০০ বিঘা জমির উপরে বিশাল ফরেস্ট। যা কিনা দেবগ্রাম ফরেস্ট নামেই বহুল পরিচিত। জারুল, সেগুন, হিজল, বাঁশ গাছ সহ অন্যান্য চিরহরিৎ বৃক্ষে ভরপুর । জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে দুটি বড় পুকুর । একটি নলপুকুর এবং অপরটি পদ্মপুকুর নামে পরিচিত । এই বনাঞ্চলগুলি ছাড়াও জেলায় মনুষ্যরোপিত উদ্ভিদ যথা শাল, শিশু গাছ, গামার গাছ, তৃণ, শিমুল গাছ, নিম গাছ, অর্জুন গাছ, বাবলা গাছ, জাম গাছ, দেবদারু গাছ ইত্যাদিও দেখা যায়।

Remove ads

জনপরিসংখ্যান

নদিয়া জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দু, যা মোট জনসংখ্যার ৭২.১৫%। এছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইসলাম (২৬.৭৬%), খ্রিস্টান (০.৬৫%), শিখ (০.০২%), বৌদ্ধ (০.০১%), জৈন (০.০১)। এছাড়া অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী ০.৩৩% মানুষ ও বিবৃতি নেই এমন মানুষ ০.০৭%।

নদিয়া জেলার ধর্মবিশ্বাস (২০১১)[৫]

- হিন্দু ধর্ম 72.15 (৭২.১%)

- ইসলাম 26.76 (২৬.৮%)

- খ্রিস্ট ধর্ম 0.65 (০.৬৫%)

- শিখ ধর্ম 0.02 (০.০২%)

- বৌদ্ধ ধর্ম 0.01 (০.০১%)

- জৈন ধর্ম 0.01 (০.০১%)

- অন্যান্য 0.33 (০.৩৩%)

- বিবৃতি নেই 0.07 (০.০৭%)

Remove ads

ভাষা

পুরাতাত্ত্বিক সংস্কৃতি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মায়াপুরের নিকটে সেনরাজা বল্লাল সেনের স্মৃতিসম্বলিত বল্লাল ঢিপি বর্তমান। এখানকার বামনপুকুর বাজারে চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ শাসক 'চাঁদকাজী'র সমাধি আছে।

নবদ্বীপের পশ্চিমে পাড়ভাঙায় উঁচু ঢিবি বৌদ্ধস্তুপ হিসাবে চিহ্নিত, যা 'পাহাড়পুর' নামে খ্যাত। যোগীনাথতলা পাড়ায় হাত-পা হীন কূর্মাকৃতি পাথরখণ্ড 'বৌদ্ধ শূন্যবাদ'এর প্রতীক বলে স্বীকৃত। দণ্ডপাণিতলায় দ্বিভূজ দণ্ডপাণির মূর্তি হাঁস ও মড়ার মাথার খুলিসহ পূজিত হয়। এছাড়া আছে, ধর্মরাজ বুদ্ধের মূর্তি৷ এখানকার কিছু স্থানে শিবলিঙ্গের বদলে শিবের পাথুরে লোড়ামূর্তি পূজিত হয়; এদের কোনোটি 'বুদ্ধমূর্তি' বা প্রতীকচিহ্ন আঁকা মূর্তি৷

ভবতারণ শিবমন্দিরে একটি পাথরখণ্ডে পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্তি খোদিত আছে। এছাড়া, 'অ্যালানে শিব' বা 'আলোকনাথ শিব' পালযুগের বৌদ্ধসংস্কৃতির ধারাকে বহন করে আসছে।

দিগনগরে নদিয়া রাজবংশের রাজা রাঘব রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'রাঘবেশ্বর শিবমন্দির' (১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) আছে। শিবনিবাসে তার প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বর, রাজ্ঞীশ্বর, ও রামচন্দ্র নামে তিনটি দেবমূর্তি আছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়-এর সময় থেকে তার আদেশে নদিয়ায় বিশালাকারে দীপান্বিতা শ্যামাপূজার প্রবর্তন ঘটে।

অগ্রদ্বীপে ঘোষঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বর্তমান। চৈত্র একাদশীতে ঘোষঠাকুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বিশাল মেলা বসে।

এছাড়া, রাস পূর্ণিমায় নবদ্বীপের শাক্তরাস একটি অভিনব আকর্ষণ। পোড়া-মা তলায় প্রাচীন দেবীপ্রতিমা অধিষ্ঠিতা। উলা-বীরনগরে উলাই চণ্ডী সাড়ম্বরে পূজিতা হন।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বেশ কিছু 'বৈষ্ণব মন্দির' বর্তমান। বৈষ্ণব তিথি অনুসারে মন্দিরসমূহে উৎসব পালিত হয়। এর মধ্যে 'রাস-উৎসব' ও 'দোল-উৎসব' অন্যতম।

শান্তিপুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু প্রাচীন দুর্গাপুজো।

শান্তিপুরের রাজবাড়ির দুর্গাপুজো প্রায় ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। দেবী দুর্গা এখানে ‘কুলোপতি’ নামে পরিচিত। জনশ্রুতি, একদম শুরুর দিকে কুলোর মধ্যে অঙ্কিত দেবীর পুজো হতো। এখানে দেবী একা পুজো পান।[৮]

প্রায় সাড়ে চারশো বছরের পুরনো শান্তিপুরের জজ পণ্ডিত বাড়ির দুর্গাপুজো। চৈতল মাহেশের বংশধর এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার। গয়ার যদুয়া গ্রামে এক সময় এঁদের জমিদারি ছিল। এই পরিবারের ত্রয়োদশ পুরুষ পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ আমলে তর্কবাগীশ উপাধি পান। গয়ায় জমিদারির সময় প্রজাদের নানা সমস্যার বিচারের ভার ছিল এই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পীতাম্বর তর্কবাগীশের ওপরে। সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের কারণে থেকে জজ পণ্ডিত উপাধি দেওয়া হয়। পরে পরিবার চলে আসে শান্তিপুরে। পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে এখনও এই পুজোতে নবমীর পান্তা করে রাখা হয়। দশমীতে সেই পান্তা দেবীর ভোগে দেওয়া হয়। অষ্টমীর ভোগে থাকে ইলিশ মাছ।[৯] এই জজ পণ্ডিত পরিবারের দৌহিত্র বংশের পুত্রবধূ শিবানী ভট্টাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই পরিবারের কন্যা নির্মলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু, শোক কাব্য 'অশ্রু'-র কবি ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্রেই এই বাড়ির দুর্গাপুজোতে এসেছিলেন স্বয়ং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তিপুরের বড় গোস্বামী বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময়ে দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা হয়। যার বয়স প্রায় সাড়ে তিনশো বছর। এই বড় গোস্বামী পরিবার অদ্বৈতাচার্যের বংশধর। তাঁদের কুলদেবতা রাধারমণ জিউ। এই কৃষ্ণমূর্তি এক সময়ে পূজিত হত পুরীতে ‘দোলগোবিন্দ’ নামে। সেই মূর্তিই পরে বাংলার বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম বসন্ত রায় নিজের সঙ্গে নিয়ে যান যশোরে। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের সময়ে বসন্ত রায় এই বিগ্রহ অর্পণ করেন অদ্বৈতাচার্যের প্রপৌত্র তথা বড় গোস্বামী বাড়ির পূর্বপুরুষ মথুরেশ গোস্বামীকে। তিনি সেটি আনেন শান্তিপুরের বাড়িতে। সেখানেই পূজিত হতে থাকেন বিগ্রহ। একদিন হঠাৎই দেখা যায় মন্দির থেকে উধাও বিগ্রহ। বিগ্রহ ফিরে পাওয়ার আশায় বড় গোস্বামী পরিবারের সদস্যেরা দেবী কাত্যায়নীর ব্রত উদযাপন শুরু করেন। পরে শান্তিপুরের অদূরে দিগনগরে একটি দিঘি থেকে বিগ্রহ উদ্ধার হয়। বিগ্রহ ফিরে পাওয়ার পরে কাত্যায়নীর পুজো শুরু করেন বড় গোস্বামী পরিবার। সেই থেকে কাত্যায়নীর পুজো হয়ে আসছে।[১০]

শান্তিপুরের বড় মৈত্র বাড়ির দুর্গা পুজোর বয়স ২৩০-২৩৫ বছর। অদ্বৈতাচার্যের বংশধর রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য ছিলেন নাটোরের রাজগুরু। তাঁর কন্যা রামমণি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন ফরিদপুরের রামরতন মৈত্রের সঙ্গে। এই রামমণি স্বপ্নে দেবী দশভুজার দর্শন পান। সেই থেকে শুরু এ পুজো। এই বাড়ির দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় দশ দিন ধরে। পুজোর সূচনা হয় মহালয়ার পরে প্রতিপদ থেকে।[১১]

ফুলিয়ায় 'যবন' হরিদাস ঠাকুরের সাধন পীঠস্থান 'ভজন গোফা' বর্তমান। ফুলিয়ায় কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান। কাঁচরাপাড়ায় কৃষ্ণ দেবরায়ের প্রতিষ্ঠিত আটচালা বাংলা মন্দির বিখ্যাত।

কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় দোল-পূর্ণিমায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুঠাকুরাণী সতীমায়ের বিশাল মেলা বসে।[১২]

রানাঘাটের সিদ্ধেশ্বরী মাকে চিহ্নিত করা হয় সেদিনের ব্রহ্মডাঙ্গা, আজকের রানাঘাটের গ্রামদেবী হিসেবে। রণা ডাকাত এই কালীর পূজা করতেন বলে জনশ্রুতিতে এই কালী রণা ডাকাতের কালী নামেও পরিচিত।

জনশ্রুতিতে এই ডাকাত দল এবং মা সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন মহাসাধক রামপ্রসাদ :

"কথিত আছে, সাধক রামপ্রসাদ এক বার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও বন্দি হতে হয় রণের হাতে। ডাকাত সর্দার সাধককে বলি দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত মা কালীর উদ্দেশ্যে গান গেয়েছিলেন সাধক। সেই গানের সুর ডাকাত সর্দারকে মুগ্ধ করেছিল। প্রাণরক্ষা হয় রামপ্রসাদের।"

শোনা যায় ডাকাত সর্দারের মৃত্যুর পর দেবীর পুজো বন্ধ হয়ে যায়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আবার এই দেবীর পুজো চালু করেন :

"জানা যায়, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদেশ পান রন ডাকাতের পূজিতা দেবী অনাবৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তারপর রাজার উদ্যোগে মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পুজোর্চনার জন্য বাংলাদেশের যশোহর থেকে আনা হয় সেবাইতদের।"

জনশ্রুতি - প্রথমদিকে দেবীর মূর্তিতে পুজো হতো না। ঘটে অথবা বেদিতে পুজো হতো। ডাকাত সর্দারের শেষ জীবনে অথবা মৃত্যুর পর প্রথম কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়।[১৫]

কথিত আছে - মূল মূর্তিটি বিসর্জিত হয়। পরে নতুন মূর্তি স্থাপন করা হয় :

"ব্রিটিশ জমানায় কোনও এক সাহেব একবার প্রাণভয়ে মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দেবালয়ে বিধর্মী প্রবেশের কারণে সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষ দেবীমূর্তি বিসর্জন দিয়ে দেয় এবং মন্দির ভেঙে ফেলা হয়। মন্দিরের ইতিহাস বলে ভোলানাথ ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম সেবাইত। বালানন্দ স্বামী মহারাজের শিষ্য ছিলেন ভোলানাথ। গুরুর আদেশে তিনি মায়ের পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এর জন্য ভোলানাথ বারাণসী থেকে পাথরের মূর্তি এনে পুজো শুরু করেন। নতুন করে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। মাঘ মাসের ২৯ তারিখ নবকলেবরে সূচনা হয়েছিল মন্দিরের।"

রানাঘাটের প্রাচীনতম দুর্গা পূজাগুলির কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় রানাঘাট শর্মা পাড়ার শর্মা চৌধুরী বাড়ির দুর্গা পূজার কথা। দেবী দুর্গা এখানে "বুড়ো মা’'।[১৭] এই পরিবার দাবি করেন - ১২৬২ সালে ব্রহ্মডাঙায় (বর্তমানে রানাঘাট শহরে) এসে রামকুমার চক্রবর্তী এই দুর্গাপুজোর পত্তন করেন।[১৮] বলা হয় দেবী দুর্গার এই প্রাচীন পুজোর প্রথম প্রচলন হয়েছিল ঘটে, প্রতিমা আসে এর অনেক পরে।[১৯]

এই প্রাচীন পুজোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা :

"কৃষ্ণনগরের প্রাসাদে শুয়ে পালঙ্কে শুয়ে কৃষ্ণচন্দ্র এক দিন স্বপ্নে দেখলেন— স্বয়ং দুর্গা এসে বলছেন, “রানাঘাটের মুখোপাধ্যায় বাড়িতে গেলে তুই আমার দেখা পাবি।” রাজা এলেন, মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যে দেখলেন দুর্গার চিন্ময়ী রূপ। তা দেখে আপ্লুত হয়ে মুখোপাধ্যায়দের ‘শর্মা চৌধুরী’ উপাধি দিয়ে গেলেন রাজা। সেই থেকে রানাঘাটের সেই মুখোপাধ্যায় বাড়ি ‘শর্মাবাড়ি’ বলে পরিচিতি পেল। এবং সেই বাড়ির সদস্যদের মুখে-মুখেই বংশ পরম্পরায় চলে আসছে এই ‘কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান’।"

এখানে মাতৃ আরাধনা হয় তালপাতার প্রাচীন পুঁথি অনুসারে :

“বাংলায় লেখা প্রাচীন তালপাতার পুঁথি মতে এই বাড়ির পুজো হয়ে আসছে। ওই পুঁথি অন্তত সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো হবে। মূল যে পুঁথি ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তার অনুলিপি করেই এই পুঁথি লেখা হয়।”

মূল প্রাচীন প্রতিটি অবশ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে যে তার ঐতিহাসিক মূল্য আলাদা তাৎপর্য বহন করত তা বলার অপেক্ষা রাখে না :

“প্রাচীন মূল পুঁথিটি থাকলে তা মধ্যযুগের বাংলা লিপির নিদর্শন হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারত। সেটির তো দেখা মেলেনি। তবে পুজোর জন্য এখনও যে পুঁথিটি ব্যবহৃত হয়, সেটিও যথেষ্ট প্রাচীন।”

শোনা যায়, পুজোর প্রচলনের সময়ে ভিক্ষা করেই তার সংস্থান হত।[২৩] সেই রীতি আজও আছে।[২৪] প্রাচীন প্রথা মেনে আজও এখানে নবমীতে হয় কাদা খেলা।[২৫] দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন হয় সেই পুরনো সময় থেকে চলে আসা নির্দিষ্ট পথ ধরেই।[২৬]

রানাঘাটের অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপুজো পালচৌধুরী জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। দুই ভাই কৃষ্ণপান্তি পাল এবং শম্ভুপান্তি পাল এখানে জমিদারির পত্তন করেন।[২৭] এখানে একের পর এক প্রাসাদ, নাটমন্দির গড়ে উঠতে থাকলে শুরু হয় দুর্গাপুজো।[২৮] এঁদের বাণিজ্য ও জমিদারির শ্রীবৃদ্ধি দেখে চৌধুরী উপাধি দিয়েছিলেন ব্রিটিশরা।[২৯] কৃষ্ণপান্তিকে 'রাজা' উপাধিও দিতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশরা। কিন্তু সে সময় নদিয়ারাজ ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তাই রাজা উপাধি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন কৃষ্ণপান্তি।[৩০] একটা সময় মহালয়ার পর দিন অর্থাৎ প্রতি পদে শুরু হত দেবীর আরাধনা। ১৯৯৩ সাল থেকে অবশ্য ষষ্ঠী থেকেই শুরু হয় পুজো।[৩১] পালচৌধুরী বাড়ির পুজোয় পশুবলি প্রথা নেই। তবে রীতি মেনে চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়।[৩২] অষ্টমীতে হয় কুমারী পুজো।[৩৩]

পাঁচশ বছর অতিক্রান্ত রানাঘাট ঘোষ বাড়ির দুর্গাপুজোয়।[৩৪] এখানে দেবীর নাম দেবীমা। তখন সালটা ছিল ১৫২০। রানাঘাটের নাম তখন ছিল ব্রহ্মডাঙা। এই ঘোষ পরিবারের পৈতৃক জমিদারি ছিল হুগলি জেলার আখনা গ্রামে। সম্পত্তি নিয়ে শরিকি বিবাদের মনক্ষুণ্ণ কারণে জমিদার চৈতন্যচরণ ঘোষ তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে আসেন নদিয়ার ব্রহ্মডাঙায়। গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনকে সঙ্গে নিয়ে এসে ব্রহ্মডাঙায় মন্দির নির্মাণ করেন। সেই বছরেই বাড়িতে শুরু হয় দুর্গাপুজো।[৩৫] এক সময় নবমীতে ৫১টি পাঁঠা বলি দেওয়া হত। অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর সময় দেওয়া হত মোষবলি।[৩৬] ১৫৩০ সালে এক স্বপ্নাদেশে বলিপ্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।[৩৭] পরিবারের সদস্যদের বিশ্বাস - দেবীমা এখানে নিজের হাতে রান্না করে নেন। সেই বিশ্বাসে আজও দুর্গাপ্রতিমার সামনে দেওয়া হয়, ঘি মাখানো আতপ চাল, কাঁচা সবজি এবং বিভিন্নরকম মশলাপাতি।[৩৮]

১৭৭৯ সালে রানাঘাট পালবাড়িতে শুরু হয় দুর্গাপুজো।[৩৯] অবিভক্ত বাংলার খুলনা থেকে বাণিজ্যের কারণে রানাঘাটে আসেন সাগরেশ্বর পাল। ক্রমে ক্রমে ব্যবসার শ্রী বৃদ্ধি হতে থাকলে শুরু হয় মাতৃ আরাধনা।[৪০] শুরুর থেকেই এখানে পশুবলির প্রচলন নেই।[৪১] তবে চালকুমড়ো, শশা, আখ বলি দেওয়া হয়।[৪২] আয়োজন করা হয় কুমারী পুজোও।[৪৩]

রাণাঘাট-এর গোপালক সম্প্রদায়ের গোষ্ঠ বিহার যাত্রা এবং ময়ূরপঙ্খী নদিয়ার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আলাদা তাৎপর্য বহন করে। বছরের শেষ দিন এবং নববর্ষের প্রথম দিনে রাণাঘাট -এর স্থানীয় গো-পালক সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁদের গৃহপালিত গোরুদের বিকেল বেলায় সাজিয়ে এলাকায় বের করতেন শোভাযাত্রা। একে বলা হত ‘গোষ্ঠ বিহার যাত্রা’। এখন নববর্ষের প্রথম দিনে বের হয় ময়ূরপঙ্খী সহযোগে শোভাযাত্রা। এইরকম নামকরণের কারণ শোভাযাত্রার বিশেষ সজ্জা :

"অনেকেই বলেন, শোভাযাত্রার শুরুতে সুসজ্জিত যে গরুর গাড়িটি রাখা হয়, তার ওপর কৃত্রিম পেখম মেলা ময়ূরের অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়। আর এর থেকেই শোভাযাত্রার নামকরণ ‘ময়ূরপঙ্খী’।"

এক সময় এই শোভাযাত্রায় কবিগান, তরজা গান থাকতো।[৪৫] রানাঘাটের দক্ষিণপাড়া এবং আনুলিয়া পঞ্চায়েতের সদগোপ পাড়া থেকে এই ধরনের শোভাযাত্রা বা ময়ূরপঙ্খী বের হয়।[৪৬]

রানাঘাটের এই ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত তৎকালীন পালচৌধুরী জমিদার পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা। তবে এর অন্য তাৎপর্যও আছে :

"রানাঘাটে প্রচলিত ময়ূরপঙ্খী পুরাকালের যে ঐতিহ্য বহন করে, তা সম্ভবত সরাসরি সংযুক্ত ছিল গো-প্রতিপালক সম্প্রদায়ের দলপতিদের ময়ূরপঙ্খী নৌকায় ভ্রমণের সঙ্গে। ঐতিহাসিক ভাবে সরাসরি এর সম্পর্ক পালচৌধুরী জমিদার পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে। অন্য দিকে, আধ্যাত্মিক অর্থে গো-এর সঙ্গে ময়ূরের সম্পর্ক দেহতত্ত্বের এক বিশেষ প্রসঙ্গ নির্দেশ করে। সব মিলিয়েই আজকের ময়ূরপঙ্খী অতীতের অনেকগুলি ধারা এবং বিশ্বাসের সহাবস্থান।"

Remove ads

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

- কবি কৃত্তিবাস ওঝা, রামায়ণের প্রাচীন অনুবাদক ও কবি ।

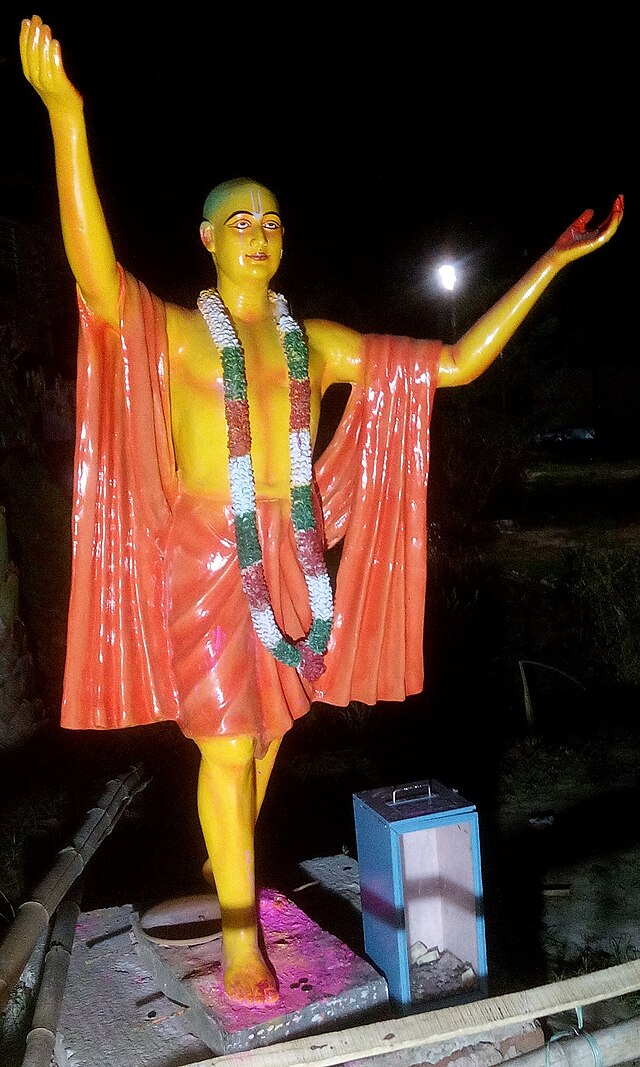

- শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) মহাপুরুষ সমাজসংস্কারক, বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক।

- কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (জন্ম আনু. ১৬০০-১৬১০) নবদ্বীপের এক খ্যাতনামা তন্ত্র তথা কালীসাধক যিনি দক্ষিণাকালীর রূপকল্পনা করে বাংলার ঘরে ঘরে কালী পূজার প্রচলন করেন।

- রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (জন্ম: ১৭৮৬ - মৃত্যু: ২ মার্চ ১৮৪৫) একজন আভিধানিক ও পণ্ডিত। তিনি ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাভাষায় প্রথম অভিধান বঙ্গভাষাভিধান রচনা করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

- তারাশঙ্কর তর্করত্ন (?-১৮৫৮) ছিলেন উনিশ শতকের একজন লেখক যিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন।

- বিষ্ণু চক্রবর্তী , ব্রাহ্মসমাজের গায়ক।

- মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) ভারতীয় উপমহাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীয় অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবেও পরিগণিত।

- দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), নাট্যকার, সাহিত্যিক।[৪৮]

- রাণী রাসমণি, মানবদরদী জমিদার, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী

- বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯), ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য, নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রাণপুরুষ।

- কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস (১৮৬১-১৯০৫), ব্রাজিলের গৃহযুদ্ধে কৃতিত্ব, দুঃসাহসী অভিযাত্রী।

- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার।

- হরিদাস দে (১৯০২ - ২৪ মে, ১৯৭৩) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী।[৪৯]

- চঞ্চল কুমার মজুমদার (১৯৩৮-২০০০) - বিখ্যাত বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী, মজুমদার-ঘোষ মডেলের উদ্ভাবক।

- দিগম্বর বিশ্বাস, জমিদার ও মহাজন যিনি নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

- বিশ্বনাথ সর্দার - নীলবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা ও শহীদ।

- অনন্তহরি মিত্র- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শহীদ

- বসন্ত বিশ্বাস- অগ্নিযুগের বিপ্লবী কিশোর ও শহীদ

- হেমন্তকুমার সরকার, বিপ্লবী ও লেখক

- বীণা দাস - অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ

- শরৎকুমার রায় (ভূতত্ববিদ), গবেষণার জন্য প্রথম সুমেরু জয় করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন।

- করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় - খ্যাতনামা কবি

- চার্লস জিমেলিন - প্রথম পদকজয়ী ব্রিটিশ অলিম্পিয়ান

- ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, বৈষ্ণব ধর্মের এক অন্যতম ব্যক্তিত্ত্ব, পন্ডিত ও পদকর্তা

- যতীন্দ্রমোহন বাগচী - খ্যাতনামা কবি

- হেমচন্দ্র বাগচী - খ্যাতনামা কবি

- মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক-কবি, সাংবাদিক

- সরলাবালা সরকার - সাহিত্যিক

- গোপাল ভাঁড়-রম্য গল্পকার ভাঁড় ও মনোরঞ্জনকারী

- কৃষ্ণরাম ভট্টাচাৰ্য, বাঙালি পন্ডিত

- শ্ৰীকৃষ্ণ সার্বভৌম, বাঙালি পন্ডিত ও লেখক

- অসীমকান্তি দত্তরায়, বিজ্ঞানী

- সুধীর চক্রবর্তী, অধ্যাপক, লেখক, গবেষক এবং লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ।

- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (মৃত্যু নভেম্বর ২০২১), ভারতীয় বাঙালি চলচ্চিত্র কিংবদন্তি অভিনেতা, আবৃত্তি শিল্পী, কবি এবং অনুবাদক।

Remove ads

তথ্যসূত্র

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads