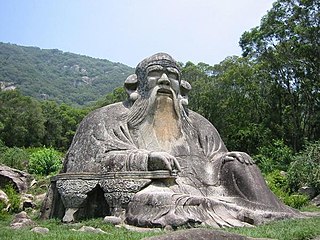

老子

中國春秋時代思想家 来自维基百科,自由的百科全书

李耳(前571年—前470年),李氏,一说姓老,一说姓利,名耳或貞,字

老聃的學説後被庄周、楊朱、列御寇等人發展[4],後人奉为道家学派之开教宗师。《史记·老子韩非列传》中曾記载孔子向老子請教關於禮的問題。老子提倡無為而治、天人合一、清靜無為這些統治理念,和莊子同樣是道家的重要人物,合稱「老莊」。

身份

到二十世紀中葉,有西方學者認爲,被稱爲老子的人的生平是可疑的,《道德經》是“由許多人所編纂的”[5][6],名義上的作者後來才被創作出來[7]。這本書明顯缺少一個主角,這與幾乎所有其他早期中國哲學書籍形成了鮮明的對比[8]。

截至2023年,最古老的包含《道德經》文本的手稿可以追溯到公元前四世紀末,寫在竹簡上,作爲郭店楚簡的一部分出土。然而,這些竹簡與其他作品的引文混在一起,顯示《道德經》仍在被修訂和被修改[9]。《道德經》最古老的完整手稿是在馬王堆的一個墓穴中發現的,可以追溯到公元前2世紀早期[10]。對流傳下來的《老子》中出現的段落所進行的早期評論分析,支持文本是累積演變而成的這個説法,而不是由單一作者所創作的這個説法[11]。

生平

關於「老子」是誰所著的爭論起源於「史記」,《史記·老子韓非列傳》中,先說「老子」為李耳所著,接下來又述及老莱子和太史儋。最早對「老子」是李耳所著提出質疑的是崔浩,直到清代不斷有人質疑「老子」並非李耳所著。[12]對於老子其人其書的爭論有以下四種代表性的觀點[13]:

老子確切出生地不詳,关于老子故里的文字记载更是少之甚少,最早见于司马迁《史记·老子列传》記載老子的出生地是在楚国苦县厉乡曲仁里,今屬河南省鹿邑縣[20],《汉书》、《后汉书》及《资治通鉴》也沿用司马迁的記載[21],楚就是古代楚国,苦县就是今鹿邑县,厉乡(或作“濑乡、赖乡”)就是县城东的太清宫乡,而曲仁里就是今镇政府所在地──太清宫镇。这本是一桩铁案,历代均史不绝书。如古苦县即今鹿邑,公私著述记载者就有如下数家。《史记索隐》:“苦县本属陈国,春秋时楚灭陈,而苦又属楚,故云楚苦县。至高帝十一年,立淮阳国,陈县、苦县皆属焉。今检《地理志》,苦实属淮阳郡。”《史记正义》引《年表》:“淮阳国,景帝三年废。至天汉修史之时,楚节王纯都彭城,相近。疑苦此时属楚国,故太史公书之。”梁玉绳《史记志疑》曰:“《四书释地·又续》曰:‘苦县属陈,老子生时,地尚楚未有。陈灭于楚惠王,在春秋获麟后三年,孔子已卒,况老聃乎?史冠楚于苦县上,以老子为楚人者,非也。’余因考葛洪《神仙传》谓苦县人;边韶《老子铭》谓楚相县人,春秋之后,‘相县荒虚,今属苦’者,并乃《史记》之误。惟皇甫谧《高士传》云陈人,《经典释文·序录》云陈国苦县人,固未尝误,然《礼·曾子问疏》引《史记》作陈国苦县,岂据别本乎?” 《通典·州郡》:“真源,古之苦县,老子生于此。”《括地志》:“苦县在亳州谷阳县界。有老子宅及庙,庙中有几井尚存,在今亳州真源县也。”《历代地理沿革表》卷二十五:“苦,汉属淮阳国,后汉属陈国。三国仍称苦县。晋成康三年更名为谷阳。唐乾封元年更名真源。建元元年改曰仙源,神龙元年复名真源。宋大中祥符七年夏,更名卫真,全同。元初省卫真,入鹿邑,后迁鹿邑治,此属亳州。”《元和郡县图志》卷七:“真源县,本楚苦县,春秋时属陈,后为楚所并。隋开皇六年,后置谷阳县,理苦城,属亳州。”《历代疆域表·汉·淮阳国》:“苦县,今鹿邑县东10里楚之苦县。”

上引典籍均以老子为苦县人,且记载了苦县更多及隶属沿革的轨迹:东周及以前属陈国鸣鹿(即今鹿邑辛集乡)→春秋楚国苦县→西汉淮阳国苦县→东汉陈国苦县→三国苦县→晋更名谷阳县→北齐撤谷阳入武平县→隋谷阳县→唐叠更名真源县、仙源县、真源县→宋更名卫真县→元撤卫真县入鹿邑县(移今治)→明、清沿袭,也曾多次属亳州(或谯郡)。记载古厉乡(或濑乡、赖乡)的典籍也有如下数家。《后汉书·郡国志·陈国》:“苦⋯⋯有赖乡。”并引伏滔《北征记》说“有老子庙”,引《古史考》说“有曲仁里,老子里也”。《晋太康地记》:“苦县城东有濑乡祠,老子所生地也。”《朱韬玉札》与《神仙传》:“老子,楚国苦县濑乡曲仁里人。”《元和郡县图志》卷七:“(唐)乾封元年,高帝幸濑乡,以玄元皇帝于此,遂改为真源县。”《舆地志》记载:“老子祠,即老子所生旧宅。”《历代地理沿革表》卷二十五:“苦,春秋时曰相,有濑乡,老子所居也。”《历代疆域表·汉·淮阳国》:“老子苦县厉乡人,春秋时属陈;楚灭陈后,苦又属楚。”

以上均详尽记载了老子为苦县厉乡或濑乡、赖乡人。且考之音韵,“濑、赖、厉”为一韵之转,“厉乡、濑乡、赖乡”实为一地之异名。该地名的历史可远溯商代。那时在今鹿邑县东,有一小小方国——赖(濑、历)。周灭商后,赖归陈。但有人认为,赖国在西周时即不存在。《春秋僖公十五年》云:“楚人伐徐”(徐在今安徽泗县西北约50里处);“秋七月,齐师、曹师伐厉。”《左传》说:“秋,伐厉,以救徐也。”惠栋《械传补注》以为即《左传桓十三年》之赖,在今湖北省随县之厉山店,晋、宋以来沿袭惠说。王夫之《疏》以此为另一厉,即苦县厉乡。今以地理考之,齐移救徐之师以伐厉,可证成王说。另外,出土铜器《鲁大司徒铭》云:“鲁大嗣(司)徒子仲白乍(作)其庶女历孟姬也。”另据《水经注》“涡水又东径苦县西南,分为二水,枝流东北注,于赖城入谷,谓死谷也”、“涡水又东北屈,至赖乡西,谷水注之”和“涡水又东径赖乡城南”的记载,历或赖的都城北魏时还有明显遗址,否则郦道元不会言之凿凿。据上,春秋“厉”(或“赖”“濑”),即今鹿邑县太清宫,为古厉国都城所在,亦即老子故里。请看,《太康地记》云“苦县城东有濑乡祠,老子所生地”;《舆地志》云“老子祠,即老子所生旧宅”;《历代地理沿革表》云“苦,有濑乡老子所居也”;《史记集解》引《括地志》云“苦县在亳州谷阳县界,有老子宅及庙”;《元和郡县图志》云“乾封元年,高帝幸濑乡,以玄元皇帝于此,遂改为真源县”;唐僧道宣《广弘明集序》说“李叟生于厉乡”;《太平寰宇记》引崔元山《濑乡记》云“濑乡在(苦)县”;《历代疆域表·淮阳国》云“老子苦县厉乡人。春秋时属陈;楚灭陈后,苦又属楚”。上述文献完全可信且于今有证:“赖乡”就是今鹿邑县城东太清宫镇一带地方,旧时出土的《鲁大司徒铭》与最新考古发掘均为有力证据。

至于“曲仁里”,有鹿邑县城东门内的老君台正门牌坊上的联语可以为证。联语云:“地古永传曲仁里,天高近接太清宫。”曲仁里作为“赖乡”的下级行政单位,即今太清宫镇。太清宫镇在县城东5公里处(与《濑乡记》《历代疆域表》均符合若),旧名又为“犹龙镇”,义取《史记·老子列传》孔子“吾今日见老子,其犹龙邪”。镇内西北角有一方圆数十丈高地,父老相传谓之“隐阳山”;一条小河发源于此,当地至今名之为“濑(濑)乡沟”,该沟贯穿太清宫镇全境。此水名与历代文献恰好符合(其本字应作“赖”)。至于“曲仁里”的含义,或许即边韶《老子铭》所谓“曲涡间即曲仁里也”。這也是目前海內外道教界的共識。[22]

后因为东周王室衰落,周天子实际上名存实亡,多地发生叛乱,诸侯争相称霸称王,礼崩乐坏持续了二百多年。周襄王十七年(前635年),就发生“子带之乱”,遂为伯而得河内地,大量典籍被掠夺到楚国的国都(郢),老子因而被免职。随后老子清心潜隐,与孔子来往较多。践土会盟后,孔丘曾经适周问礼从鲁国国都(今山东曲阜)千里迢迢赶到洛邑(今河南洛阳)问向老聃礼乐。

《史记·老子韩非列传》中曾記载孔子向老子請教關於禮的問題。孔子年五十一,適周問禮於老子。後曰:「五十知天命。」。在今洛阳有“孔子入周问礼碑”。《史记·老子韩非列传》:孔子适周,将问礼于老子。老子曰:“子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”

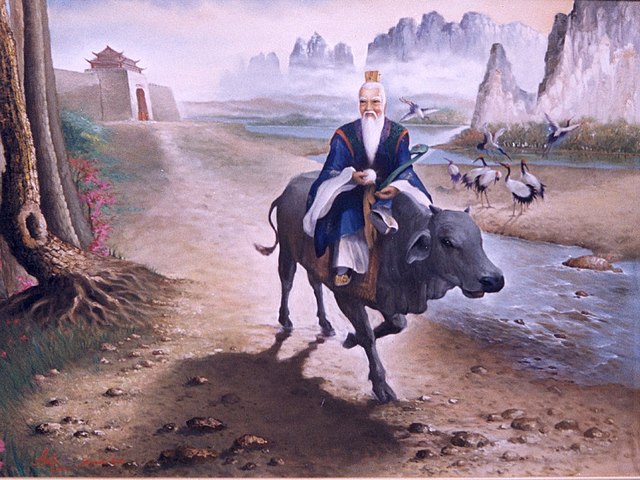

相傳,当时身为柱下史[註 4]的老子[註 5]不忍见周朝衰落,同时也为避祸而西出函谷關之前,被时任守关要职的“关令”(官名)尹喜[註 6][23](「關令尹喜曰」一說為守關的令尹感到高興)拦住,并邀请作客,向他请教周礼。李聃在當時總結思想著述,并对尹喜道:“老夫授汝《道德经》,分上下两篇,上篇为《道经》,言宇宙根本,含天地变化之机,蕴神鬼应验之秘;下篇为《德经》,言处世之方,含人事进退之术,蕴长生久视之道。研习不止,苦修不懈,终有所成!”,而后留下五千言一書,又稱老子,道教稱《道德经》,倒騎青牛而去。

在神话故事中,尹喜在土台(今「瞻紫楼」[註 7])望氣,見东方紫气腾腾、霞光万道,观天象奇景,欣喜若狂,大呼「紫气东来,必有异人通过」。忙令关吏清扫街道,恭候异人,此后函谷关一带的门楣或春联都写“紫气东来”四个大字,流传至今,所以古稱“紫气东来函谷关,老子著书五千言”。杜甫在《秋兴》诗中写道:“西望瑶池降王母,东来紫气满函关”。

老子創有朴素的辩证法。名句:“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。物或损之而益,或益之而损”。这部流传两千多年的《道德经》是跨时代的作品,在不同的时代,这部作品会被解释出不同的含义。据统计,道德经是仅次于基督教《圣经》被翻译语言最多的一部“哲學類”经典作品。

老子是道家性命双修的始祖,於生命上主張自然,讲究致虛極,守靜篤、不与人争的修持。老子在政治上主张的无为而治和小國寡民[24],老子有一段话常被视为对为政者的箴言:“天之道,损有余而补不足;人之道则不然,损不足以奉有余。”;“民之饥,以其上食税之多;民之轻死,以其上求生之厚;民不畏死,奈何以死惧之。”

《汉书‧艺文志》谓:「道家者流,盖出于史官,历记成败存亡祸福,古今之道,然后知秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持,此君人南面之术也。」西汉史学家司马谈《论六家要旨》谓:「道家使人精神专一,动合无形,赡足万物。其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多。」「其术以虚无为本,以因循为用。无成埶,无常形,故能究万物之情。不为物先,不为物后,故能为万物主。」。

《莊子》文中有提到老聃,如内篇、徳充符篇[25]及外雜篇。《荀子》天論編中也有接觸老子的思想,「老子有見於詘,無見於信」[26]。呂不韋的《呂氏春秋》中也提到「老耽貴柔」[27]。

老子末年于狄道府(今甘肃临洮)逝世。《莊子》文中載有「老聃死,秦失(佚)吊之,三號而出」[28],是老子老死於秦國的證據。《史記·老子韓非列傳》对老子的事迹已不能确定,将李耳、老莱子与太史儋并列,称老子一百六十余岁或二百余岁。

据旧《沙河县志》、《顺德府志》和广阳山古碑记载,以及中国老子研究会专家经过多次的实地考察、论证,认定广阳山就是老子昔年讲学、隐居修行的处所,并且邢台沙河市是老子在中国开坛讲经的第一道场。

有説法聲稱老子没有去世,而是到了西域,并且教化了西域的居民,这就是所谓的“老子化胡”。老子化胡説源出東漢,汉桓帝延熹九年(166年)襄楷所上奏章中有“或言老子入夷狄为浮屠”這個説法。現時老子化胡説的正確性已經被否定。

《三国志·魏书》宣稱:“浮屠所载,与中国老子经相出入,盖以老子西出关,过西域,至天竺教胡,及浮屠弟子合二十有九。”據傳西晋天师道祭酒王浮偽托老子的名字創作了《老子化胡經》,宣称老子携尹喜西入天竺,化为佛陀,立浮屠教。书成之后,被佛教徒斥为伪经,双方争论持续近千年。隨着人們對歷史事實的認識不斷加深,老子化胡説不斷受到挑戰,由於老子化胡説本來就是子虛烏有的,因此其無法抵擋佛教所作的批駁,道教在幾乎全部論戰中落敗[29]。道教在元朝時期再次以老子化胡説貶低佛教的地位,故此朝廷举行辩论並邀請道佛兩教的僧尼參與論戰,結果道教方面大敗,導致道教失势,包括《老子化胡經》等多本偽典被焚毁以阻止其流传[30]。

今各本《化胡經》俱無完帙,《太上靈寶老子化胡妙經》今有敦煌抄本S.2081存世,十卷本《老子化胡經》敦煌抄本中存有其中4卷:卷1、卷2、卷8、卷10。

家族

- 父

- 母

- 后代

作品

《道德经》,又被人们广泛称为《道德真经》、《老子》。书名是后来的称谓,最初这本书称为《老子》而无《道德经》之名,或可能始于韩非子“解老”、“喻老”两篇更前之先。全书形成于东周末期至春秋战国时期,分上下两篇,原文顺序上篇为《德经》,下篇为《道经》,篇文不分章,相傳是老子留下約五千言的著作。近几年考古工作后,与原通传于世的西汉河上公本作比对,人们发现一些重要内容有明显差别[註 8],因而有一种观点认为西汉初年这本书还没有统一得到定本,帝王和儒家为巩固自身华夏正统地位,而故意密谋篡改此书[註 9]。

《道德經》虛用第五:“天地不仁,以萬物為芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。”《說文》:「芻,刈艸也。象包束艸之形。」段注:「謂可飤牛馬者。」芻為把草包成束,用以餵牛馬。此段為《道德經》爭議最大之處,多是從儒家的眼光窺之;實則,不仁,意指不偏私。芻狗,比喻皆是一視同仁地餵養。在老子眼中,人類並無高於動物,狗,與人一般,是有形之一。這在莊子的齊物論,已經闡述得非常清楚。從老子本書的意涵,亦可以看出,老子所說的天地不仁、聖人不言,實則是大自然運行的法則,而聖人效法而已。

《道德经》论述了修身、治国、用兵、养生之道,阐述自然无为的思想,其中包含了不少对立转化的朴素辩证观点。在形式上,此书是语录体韵文,语言精练,多排比对偶之句。修辞凝练,音节铿锵,理虽玄远,文实多姿。其修辞比况,多以政治为旨归,被后世文士取法,是中国古代先秦诸子分家前的一部作品,又是早期中国哲学史上非常罕见的一部关于宇宙本体论的思辩书卷,被尊为“内圣外王”的必学之书,以及“万经之王”。

《道德经》有三种版本比较主要:

- 第一种现行所见的最早文本是1993年10月在湖北荆门郭店楚墓出土的那804枚战国竹简。

- 第二种版本是1973年12月在湖南长沙马王堆出土的西汉帛书甲、乙本,其中有字简730枚,共计13000多个汉字,为了避讳等诸多原因,帛书的内容有所改动[註 10],全册的字体分隶书、篆体两种不同的书法,其中前两种是道家学派的著作,其余多为儒家学派的著作。

- 第三种是通传的汉代河上公本[註 11]《老子章句》[註 12]和曹魏王弼本,全书共有81章,前三十七章为《道经》,后四十二章为《德经》。

据统计,清代之前,《道德经》版本有103种之多,都是从汉以来经每个朝代的文人墨客撰写流传而来。古书在上千年的传抄、刻印过程中难免出现错误,因此,在不断地出现校订本,迄今为止,校订本共三千多种。目前,学术界较为重视的版本,是王弼的版本,和长沙马王堆出土的两个抄本,称为帛书甲本、乙本。帛书道德经,早王弼本400余年,近些年许多学者推崇帛书,但甲本缺字1400,乙本缺字600。

千百年来,为《道德经》作注疏者不计其数。元代正一天师张与材曾说:“《道德经》八十一章,注本三千余家。”据学者调查,流传至今的《道德经》注本约有一千余种。

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.