南斯拉夫

前東南歐國家 来自维基百科,自由的百科全书

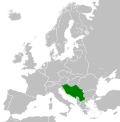

南斯拉夫(塞尔维亚-克罗地亚语西里爾字母:Југославија,拉丁字母:Jugoslavija),是1918年至2003年存在於南歐巴爾幹半島上的國家。以从鄂圖曼土耳其帝国独立的塞尔维亚族所建立的塞尔维亚王国为基础,经两次巴尔干战争及第一次世界大战,隨著鄂圖曼土耳其帝国、奥匈帝国的戰敗,塞爾維亞和附近的各南部斯拉夫民族地區合併,創建了君主制的南斯拉夫王国。1941年,轴心国入侵,占领并分裂了南斯拉夫。第二次世界大战结束后,南斯拉夫王国改组为聯邦制的社会主义国家,称南斯拉夫联邦人民共和国。

南斯拉夫 Југославија Jugoslavija | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918年-1941年 1945年-1992年 (1941年-1945年:流亡政府) | |||||||||||||||||||||||

| 国歌:《南斯拉夫王國國歌》(1919年-1941年) 《嘿,斯拉夫人》(1945年-1992年) | |||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

| 首都 暨最大城市 | 贝尔格莱德 44°49′N 20°27′E | ||||||||||||||||||||||

| 官方语言 | 塞尔维亚-克罗地亚语 马其顿语 斯洛文尼亚语 | ||||||||||||||||||||||

| 居民称谓 | 南斯拉夫人 | ||||||||||||||||||||||

| 政府 | 南斯拉夫王國(1918年-1941年) 南斯拉夫社会主义联邦共和国(1945年-1992年) | ||||||||||||||||||||||

| 历史 | |||||||||||||||||||||||

• 建立 | 1918年12月1日 | ||||||||||||||||||||||

• 南斯拉夫戰役 | 1941年4月6日 | ||||||||||||||||||||||

• 联合国承认 | 1945年10月24日 | ||||||||||||||||||||||

• 彼得二世退位 | 1945年11月29日 | ||||||||||||||||||||||

• 南斯拉夫解體 | 1992年4月27日 | ||||||||||||||||||||||

| 货币 | 南斯拉夫第纳尔 | ||||||||||||||||||||||

| 电话区号 | 38 | ||||||||||||||||||||||

| 互联网顶级域 | .yu | ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

| 今属于 | |||||||||||||||||||||||

冷战期间,约瑟普·布罗兹·铁托领导下的南斯拉夫并不投靠美国或苏联任何一方,参与组建了不结盟运动。1963年随着新宪法颁布,地方自治权逐渐扩大,南斯拉夫更名为南斯拉夫社会主义联邦共和国。1971年和1974年的新宪法再次继续分权,将各共和国权力提升。使得各个共和国离心力增强。

1991年至1992年間,除了塞爾維亞和黑山之外的其他民族国家纷纷从南斯拉夫独立,原聯邦政體也因此而逐渐解體。塞爾維亞和黑山两国在1992年重新组织成立了南斯拉夫联盟共和国,希望能够成为原联邦的继承者。然而由于新边界的划分问题,导致了前南各国之间爆发了连续十年之久的南斯拉夫内战。

在2003年南斯拉夫联盟共和国重组成为更为鬆散的邦联,并易名为塞爾維亞和黑山,南斯拉夫也随之成為歷史名詞。自2008年后,前南斯拉夫的领土共分裂出北马其顿、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山等六个受联合国承认的主权国家,以及只得到部分国家承认的科索沃。

變遷

- 1918年,第一次世界大战结束,奥匈帝国解体后,1918年12月1日,塞尔维亚王国国王彼得一世宣布成立塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国(塞尔维亚-克罗地亚语:Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца / Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca;斯洛維尼亞語:Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev),或者简称为SHS王国(Краљевина СХС / Kraljevina SHS)。此王国包含原先独立的塞爾維亞与黑山(1918年11月28日黑山王国并入塞爾維亞王国)两个王国,以及原属奥匈帝国的大片领土;这些领土包括原属奥匈帝国内莱塔尼亚(奥地利帝国)的卡尼奥拉 、施蒂利亚和达尔马提亚的大部分,奥匈帝国外莱塔尼亚(匈牙利王国)的克罗地亚-斯拉沃尼亚王国(克罗地亚、斯拉沃尼亚和伏伊伏丁那),以及奥匈帝国直辖省波斯尼亚和黑塞哥维那。

- 1929年,塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国更名为南斯拉夫王国。

- 1941年,第二次世界大战期间,轴心国入侵,南斯拉夫王国解体。

- 1945年,第二次世界大战后期重建為民主联邦南斯拉夫。

- 1946年,更名为南斯拉夫联邦人民共和国,并实行联邦制,由塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、黑山六个共和国组成(面积合计25.58万平方公里,1983年人口2,285万)。

- 1963年,又更名为南斯拉夫社会主义联邦共和国。

- 1992年,南斯拉夫社会主义联邦共和国解体,斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿共和国(2019年更名为北马其顿)、波黑纷纷独立;未独立的塞尔维亚、黑山等两个社会主义共和国组成南斯拉夫联盟共和国(简称“南联盟”)。

- 2003年,南斯拉夫联盟共和国改名为塞尔维亚和黑山(简称“塞黑”),正式取消“南斯拉夫”这一国号。

- 2006年,黑山经由公民投票脱离塞尔维亚和黑山,塞尔维亚和黑山解体。

- 2008年,科索沃脱离塞尔维亚正式独立,截至2020年已获得98个联合国会员国承认。但由于中华人民共和國和俄羅斯的反對,至今仍未加入聯合國。

| 政權 | 存續日期 | 政治体制 | 首都 | 國旗 | 国徽 | 国家元首 | 政府首脑 | 法定货币 | 疆域地图 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918年-1945年 | 單一制 君主立憲制 議會制 |

貝爾格萊德 |  |

|

彼得一世 | 斯托扬·普罗蒂奇 | 南斯拉夫第纳尔 |

| |

| 1943年-1945年 | 聯邦制 反法西斯人民解放委員會 臨時政府 |

貝爾格萊德 |  |

|

伊萬·里巴爾 | 约瑟普·布罗兹·铁托 |

| ||

| 1945年-1992年 | 聯邦制 社會主義共和國 一黨專政 |

貝爾格萊德 |  |

|

约瑟普·布罗兹·铁托 | 约瑟普·布罗兹·铁托 |

| ||

| 1992年-2003年 | 聯邦制 一黨優勢制 總統制 多黨制 |

貝爾格萊德 |  |

|

斯洛博丹·米洛舍维奇 | 沃伊斯拉夫·科什图尼察 |

|

历史

14世纪时塞尔维亚曾经是巴尔干最强盛的国家之一。15世纪后至19世纪,巴尔干半岛在土耳其人的统治下;亚得里亚海东岸的克罗地亚、斯洛文尼亚在奥匈帝国和威尼斯共和国的统治下。早在19世纪时许多知识分子-尤其是克罗地亚学者-就在推动所谓的「伊利里亚运动」。这一运动的基础是南斯拉夫人都是古老伊利里亚民族的后裔,因此本就应该生活在同一国家之内。[1]

1878年塞尔维亚和黑山独立,相继成立王国。1917年奥匈帝国内的南斯拉夫人族群代表在希腊科孚岛举行会晤,其中包括塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人(包括当时仍未识别的波斯尼亚穆斯林),此外还有1835年已经建国的塞尔维亚王国代表。他们一致决定,宣布成立一个统一国家。[1]

1918年12月1日,在贝尔格莱德正式宣布成立“塞尔维亚-克羅埃西亞-斯洛維尼亚王国”。而斯洛文尼亚人、克罗地亚人和塞尔维亚人国國民議會也歡迎塞軍開入薩格勒布。但塞軍的行為馬上引起克羅地亞人的反感,克羅地亞農民黨主席斯捷潘·拉迪奇更呼籲農民消極對待塞軍和南斯拉夫政權,認為其代表著軍國主義,延續哈布斯堡專制,要求王國改組為聯邦。各个族群之间爆发激烈的政治争论:塞尔维亚人主张单一制建国方案,克罗地亚人和斯洛文尼亚人则坚持建立联邦制国家。[1] 1929年亚历山大亲王任国王後,国名改为南斯拉夫王国,历史上首次出现南斯拉夫的国家名称。

1928年6月20日,塞爾維亞籍國會議員普尼沙·拉契奇在南斯拉夫王國國民議會向反對派克羅埃西亞農民黨的五名議員開槍,當場打死兩人,黨魁斯捷潘·拉迪奇則在數週後傷重不治。[2] 1929年1月6日,國王亞歷山大一世宣布廢除維多夫旦憲法、取締民族性政黨、親自掌握行政權力,並將國家更名為南斯拉夫。[3][4] 他希望藉此遏制分裂傾向,緩解民族主義情緒。1931年,他頒布了1931年南斯拉夫憲法,結束了自己的獨裁統治。[5] 然而,隨著義大利、德國的法西斯與納粹政權崛起,以及蘇聯在約瑟夫·史達林掌權後積極推動國際擴張,亞歷山大一世的政策逐漸遭到其他歐洲強國的反對。義大利與德國希望修改一次大戰後簽訂的國際條約,[6] 蘇聯則致力於重建在歐洲的影響力。[7]

亞歷山大一世試圖推行南斯拉夫的中央集權政策。他廢除了南斯拉夫的歷史性地區劃分,重新劃設各省(稱為班諾維納,Banovina)。[8][9] 班諾維納的命名多以河流為名。[8] 許多政客被監禁或受到警方嚴密監視。共產主義運動也在他統治期間受到嚴格限制。[10]

1934年,國王在法國馬賽進行國事訪問時遇刺身亡,刺客為伊萬·米哈伊洛夫領導的馬其頓內部革命組織成員弗拉多·切爾諾澤姆斯基,此事亦得到烏斯塔沙(克羅埃西亞法西斯革命組織)的協助。[11][12][13][14][15] 亞歷山大一世死後,由其十一歲的兒子彼得二世繼位,並由堂兄保羅親王領導攝政委員會。[16]

1930年代末的國際政治局勢日益緊張,主要國家領導人之間的不信任加劇,極權主義政權日趨侵略,且第一次世界大戰後建立的國際秩序逐漸失去支撐。 在義大利法西斯與納粹德國支持及壓力下,克羅埃西亞領袖弗拉德科·馬切克及其政黨於1939年促成了克羅埃西亞班諾維納(享有高度自治的地區)的成立。該協議規定克羅埃西亞仍屬於南斯拉夫,但在國際上開始積極建立獨立的政治認同。

保羅親王在法西斯壓力下於1941年3月25日在維也納簽署了三國同盟條約,試圖繼續保持南斯拉夫的中立。然而此舉引發民眾強烈不滿,高級軍官也反對該條約。3月27日,當國王返回時,軍方發動了南斯拉夫政變,由杜尚·西莫維奇將軍掌權,逮捕了維也納代表團,流放保羅親王,結束了攝政,並賦予17歲的彼得國王全權統治。阿道夫·希特勒因此決定於1941年4月6日對南斯拉夫發動攻擊,隨即也入侵了先前曾擊退墨索里尼的希臘。[17][18]

1941年4月6日凌晨5時12分,納粹德國、義大利與匈牙利部隊入侵南斯拉夫。[19] 德國空軍轟炸了貝爾格勒以及其他南斯拉夫主要城市。4月17日,來自南斯拉夫各地的代表在貝爾格勒與德國簽訂停戰協議,結束了對入侵德軍為期十一天的抵抗。[20] 超過30萬名南斯拉夫軍官與士兵成為俘虜。[21]

軸心國占領了南斯拉夫並將其瓜分。克羅埃西亞獨立國作為納粹的衛星國成立,由法西斯民兵組織烏斯塔沙統治;該組織於1929年成立,但直到1941年活動才擴大。德軍佔領了波士尼亞與赫塞哥維納,以及部分塞爾維亞和斯洛維尼亞地區,其餘地區則分別由保加利亞、匈牙利及義大利佔領。從1941年到1945年,克羅埃西亞烏斯塔沙政權迫害並殺害了大約30萬名塞爾維亞人,以及至少3萬名猶太人與羅姆人;[22] 數十萬塞爾維亞人也被驅逐,另有20萬至30萬人被強迫皈依天主教。[23]

抵抗力量自一開始便分為兩派:共產黨領導的南斯拉夫游擊隊與保皇派切特尼克。在1943年德黑蘭會議上,游擊隊獲得了盟軍的正式承認。親塞爾維亞色彩濃厚的切特尼克由德拉扎·米哈伊洛維奇領導,而游擊隊則由具有泛南斯拉夫主義傾向的約瑟普·布羅茲·狄托領導。[24]

游擊隊發起了游擊戰爭,並逐漸發展為當時西歐與中歐地區最大的抵抗力量。切特尼克起初獲得流亡王室政府及盟軍的支持,但不久便將重點轉向對抗游擊隊而非軸心國軍隊。至戰爭末期,切特尼克已淪為依賴軸心國補給的塞爾維亞民族主義協作軍隊。[25] 切特尼克也迫害並殺害了波士尼亞穆斯林與克羅埃西亞人,[26] 估計受害者在5萬至6.8萬之間,其中4.1萬人是平民。[27] 然而機動性極高的游擊隊仍成功持續其游擊戰。特別著名的勝利包括涅雷特瓦戰役與蘇捷斯卡戰役。

1942年11月25日,南斯拉夫人民解放反法西斯委員會在今波士尼亞與赫塞哥維納的比哈奇召開。1943年11月29日,該委員會於雅伊采再次集會,確立了戰後國家組織的基礎,宣布成立聯邦(此日後被定為南斯拉夫的共和國日)。

南斯拉夫游擊隊在1944年收復了塞爾維亞,1945年又解放了整個南斯拉夫。紅軍協助解放貝爾格勒後即撤離。1945年5月,游擊隊在南斯拉夫國界之外與盟軍會師,期間還占領了的里雅斯特及施蒂利亞、克恩頓州部分地區。不過在斯大林壓力下,游擊隊於同年6月撤出的里雅斯特,以避免與其他盟軍衝突。[28]

西方曾試圖促成否認舊南斯拉夫王國政府權威的游擊隊與流亡派之間的合作,並於1944年6月達成狄托-蘇巴希奇協定;但實際上,元帥狄托已掌控局勢,並準備領導一個獨立的共產主義國家。他獲得莫斯科與倫敦的支持,麾下游擊隊人數高達80萬人。[29][30]

根據南斯拉夫官方的戰後統計,南斯拉夫在第二次世界大戰中的死亡人數為170.4萬人。而20世紀80年代歷史學家弗拉基米爾·熱爾亞維奇與博戈柳布·科喬維奇的研究顯示,實際死亡人數約為100萬人。[31]

铁托领导南斯拉夫共产党和苏联军队的協助,击败德軍及其盟友,并于1945年11月29日宣布成立南斯拉夫联邦人民共和国。1963年南斯拉夫通过新宪法,并改国名为南斯拉夫社会主义联邦共和国。南斯拉夫社会主义联邦共和国由塞尔维亚、黑山、斯洛文尼亚、克羅地亞、波黑、马其顿6个共和国以及科索沃、伏伊伏丁那两个自治省(属于塞尔维亚共和国)组成。

第二次世界大战之后,南斯拉夫实行社会主义,由铁托出任总统,铁托执政下的南斯拉夫与苏联保持距离,坚持独立自主和不结盟运动,使南斯拉夫成為歐洲唯一沒加入華沙公約的社会主义國家;努力发展经济,使南斯拉夫成为比较富有的東歐國家。自苏南分裂后,南斯拉夫走上了一条摆脱苏联模式的束缚的道路,建立了一套符合自己国情的经济工业道路,自50年代政治和经济改革以来,南斯拉夫普通人民在生活上明顯比其他東歐國家自由,西方的文学电影都被允许传播到南斯拉夫,每年有超过600万游客进入南斯拉夫,直到1976年,全国有36%的人民拥有自己的汽车,每1.8个家庭拥有一台电视,每2.1个家庭拥有一部冰箱,所有7岁到15岁的儿童都可以免费受到8年义务教育,虽然和发达的西方国家相比还是落后了一些,可是相比同一时期的社会主义国家,南斯拉夫人民的生活是充裕的。但是南斯拉夫的地区贫富问题一直非常严重,最发达的斯洛文尼亚与邻国奥地利、意大利经济水平相近,而马其顿、科索沃则是欧洲最贫穷的地区之一。

铁托是戰後首先敢挺身對抗蘇聯的擴張,與史達林决裂的共产黨領袖,直到1955年,铁托才与赫鲁晓夫改革后的苏联恢复正常外交关系,1956年匈牙利事件后,苏联与南斯拉夫关系一度又有恶化,后来随着中苏交恶与决裂,苏南关系又迅速升温。[32]1950年代,南斯拉夫開始與亞非等地的第三世界國家有所接觸,先是印度及緬甸,之後拓展到埃及跟印尼,1955年與中华人民共和国建交。1956年,狄托與印度總理尼赫魯及埃及總統納瑟三人在布里奧尼島發表聲明,支持不結盟運動,並於1961年在南斯拉夫首都貝爾格萊德召開首次高峰會。使其不論在國內,或是第三世界國家,都越來越受到歡迎。這項運動的成員國不願涉入冷戰,拒絕與美蘇兩大強國結盟,至2007年已有118成員國,涵蓋了聯合國三分之二的成員國,全世界55%的人口居住在這些國家之中。[33]

苏共在斯大林时代认为铁托的南斯拉夫是修正主义的样板,而在1960年代,赫鲁晓夫时期的苏联转而认为南斯拉夫是真正的社会主义国家,而毛泽东领导下的中国坚持继续称南斯拉夫为修正主义国家。[32]苏联勃列日涅夫政府在1968年镇压捷克斯洛伐克布拉格之春后,苏联与南斯拉夫关系一度又出现紧张,铁托派特使爱德华·卡达尔到北京面见中共中央主席毛泽东,中国与南斯拉夫关系改善。为防止中国与南斯拉夫亲密,勃列日涅夫宣布勃列日涅夫主义宣称的苏联可以为了安全武装干预“社会主义大家庭”任何一国的范围不包括南斯拉夫,苏南关系才再度改善。[34][35]

1980年铁托逝世,南斯拉夫开始走下坡路,国內各民族之间的冲突不断加剧。在1991年前苏联解体之后,各民族开始各自争取自治和独立。

南斯拉夫各共和国由于政治背景、宗教信仰、文化传统和经济发展上的差异致使各成员国深层次矛盾很尖锐。在东欧剧变和苏联解体后,各民族开始各自争取自治和独立。1991年-1992年,斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿、波黑(波斯尼亚和赫塞哥維那)相继宣布独立,南斯拉夫社会主义联邦共和国1992年宣告解体。原南斯拉夫社会主义联邦共和国的塞尔维亚和黑山两个共和国于1992年4月27日宣布成立南斯拉夫联盟共和国。繼1999年的科索沃戰爭之後,塞爾維亞的科索沃自治省由聯合國科索沃臨時行政當局特派團實際管轄。雖然從法理上依然是南斯拉夫的一部分,并得到欧盟和美国外交担保,不支持科索沃独立,不会分裂南斯拉夫,但是實際上脫離了南斯拉夫以及塞爾維亞的管轄。科索沃在2008年宣布独立,并立即得到欧盟和美国外交承认。

2003年2月4日,南斯拉夫联盟共和國议会两院分别以多数票表决通过《塞尔维亚和黑山宪章》,从而标志著塞尔维亚和黑山这一共和國聯盟正式宣告成立,南斯拉夫联盟从此不复存在。

2006年3月,前總統米洛舍维奇在海牙國際戰爭罪行法庭接受審判時,在囚禁室突然逝世。

2006年5月21日,黑山就是否维持目前的单一国家,还是分裂为两个独立的国家舉行公民投票,独派以55.4%的微弱优势决定终止与塞尔维亚的联邦关系。6月3日,黑山議會正式宣佈獨立,6月5日塞爾維亞國會亦宣佈獨立並且成為塞黑聯邦的法定繼承國。2008年2月17日阿爾巴尼亞裔主導的科索沃也正式由塞爾維亞獨立,此舉動標誌了南斯拉夫聯盟的完全解體。

總括而言,當铁托於1980年死後,南斯拉夫內各種族問題逐漸深化。而南斯拉夫分裂其實亦緣於其他因素,財富分佈不均和民族主義復興,各民族只著重自己權益,而塞爾維亞中央政府又無力控制,南斯拉夫內戰因而爆發,最終導致解體。

新國家

| 成員国 | 引發獨立事件 | 獨立戰爭 | 獨立時間 | 首個承認獨立國家 |

|---|---|---|---|---|

| 1990年代 | ||||

| 1990年斯洛維尼亞獨立公投 | 十日战争 | 1990年12月23日(公投) 1991年6月25日(正式獨立) |

||

| 1991年克羅埃西亞獨立公投 | 克羅地亞戰爭 | 1991年5月19日(公投) 1991年6月25日(正式獨立) |

||

| 1991年馬其頓獨立公投 | 馬其頓紛爭(2001年顯現) | 1991年9月8日(公投) 1991年9月17日(和平獨立) |

||

| 1992年波士尼亞與赫塞哥維納獨立公投 | 波斯尼亞戰爭 | 1992年2月29日(公投) 1992年4月6日(美國承認獨立) |

||

| 1993年塞族共和国公投 | 波斯尼亞戰爭 | 1992年2月9日(首次獨立) 1995年12月14日(回歸波黑;代頓協議) |

||

| 2000年代 | ||||

| 2006年黑山獨立公投 | 不適用 | 2006年5月21日(公投) 2006年6月3日(正式獨立) |

||

| 2008年科索沃宣告獨立 | 科索沃戰爭 | 2008年2月17日(正式宣佈獨立) | ||

| |||||||||

| 憲法順序 | 加盟國/自治省名稱 | 旗帜 | 徽章 | 加入年份 | 首都 | 獨立年份 | 现今政权 | 現時旗帜 | 現時徽章 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 斯洛文尼亞社會主義共和國 | 1945 | 盧布爾雅那 | 1991 | |||||

| 2 | 克羅地亞社會主義共和國 | 1945 | 萨格勒布 | 1991 | |||||

| 3 | 波斯尼亞和黑塞哥維那社會主義共和國 | 1945 | 薩拉熱窩 | 1992 | |||||

| 4 | 黑山社會主義共和國 | 1945 | 波德戈里察 | 2006 | |||||

| 5 | 馬其頓社會主義共和國 | 1945 | 斯科普里 | 1991 | |||||

| 6 | 塞爾維亞社會主義共和國 | 1945 | 貝爾格萊德 | 1992(南联盟) | |||||

| 7 | 伏伊伏丁那社会主义自治省 | 1963 | 诺维萨德 | (塞尔维亚自治省) | |||||

| 8 | 科索沃社会主义自治省 | 1974 | 普里什蒂纳 | 1990(首次) 2008(部分承认) |

|||||

對於過去共同國家時期及其正面特質的回憶,被稱為「南斯拉夫情結」(Yugo-nostalgia)。南斯拉夫懷舊情結的許多方面涉及社會主義體制以及其所提供的社會保障感。至今仍有來自前南斯拉夫地區的人自我認同為南斯拉夫人;在今日各獨立國家的族群統計中,這一身份認同仍可見到。[36]

人口

南斯拉夫自始即為一個人口多元的國家,不僅在民族歸屬方面,亦在宗教信仰方面呈現多樣性。伊斯蘭教、羅馬天主教、猶太教、新教以及各種東方基督教宗派,共同構成了南斯拉夫的宗教版圖,總數超過40種。自第二次世界大戰以來,南斯拉夫的宗教人口結構發生了劇烈變化。1921年及1948年的人口普查顯示,99%的居民深度參與宗教信仰與實踐。然而,戰後政府推動現代化與都市化政策後,宗教信仰者比例大幅下降。宗教信仰與民族認同間的緊密聯繫,對戰後共產主義政府推動國族團結與國家結構政策造成了嚴重威脅。[37]儘管南斯拉夫成為了事實上的無神論國家,與當時其他社會主義國家相比,天主教會仍然在南斯拉夫社會中保持活躍地位,[38]聖座亦於1967年與南斯拉夫正式恢復聖座-南斯拉夫關係,並共同努力試圖停止越南戰爭。[39]同樣地,塞爾維亞正教會也受到了相對優待,南斯拉夫政府並未如其他東方集團國家那樣大規模推行反宗教運動。[40]

共產主義興起後,1964年的一項調查顯示,南斯拉夫總人口中仍有逾70%自認為是宗教信徒。宗教信仰最為集中的地區是科索沃(91%)與波士尼亞與赫塞哥維納(83.8%);信仰比例最低的地區是斯洛文尼亞(65.4%)、塞爾維亞(63.7%)及克羅地亞(63.6%)。而自稱無神論者比例最高的群體是以南斯拉夫族(45%)自居者,其次為塞爾維亞人(42%)。[41]東正教塞爾維亞人與馬其頓人、天主教克羅地亞人與斯洛文尼亞人、穆斯林波士尼亞克人與阿爾巴尼亞人之間的宗教差異,加上民族主義興起,共同促成了1991年南斯拉夫的瓦解。[37]

南斯拉夫王國推行單一民族政策,壓制各地區自治,並宣稱塞爾維亞人、克羅地亞人、波士尼亞克人、蒙特內哥羅人、馬其頓人及斯洛文尼亞人同屬一個南斯拉夫人民族(參見南斯拉夫主義),此舉遭到克羅地亞人及其他族群的強烈反對與抵制,被認為是對南斯拉夫非塞族人口的逐步塞爾維亞化。而南斯拉夫社會主義聯邦共和國的南斯拉夫共產黨則在意識形態上反對種族單一化與王權霸權,轉而提倡民族多樣性與社會南斯拉夫主義,並以「兄弟情誼與統一」為口號,將國家組織成聯邦制。[42]

南斯拉夫的三大主要語言為塞爾維亞-克羅地亞語、斯洛維尼亞語與馬其頓語。[43]塞爾維亞-克羅地亞語是南斯拉夫全國唯一普遍教學的語言,亦成為許多斯洛文尼亞人[44]與馬其頓人的第二語言,特別是那些出生於南斯拉夫時期的人們。南斯拉夫解體後,塞爾維亞-克羅地亞語失去其統一規範與官方地位,並逐漸分化為四種標準語,即波士尼亞語、克羅地亞語、蒙特內哥羅語與塞爾維亞語。

逸闻

南斯拉夫素有「一個國家、二種文字、三種語言、四種宗教、五個民族、六個共和國、七個鄰國、八個政治实体」的形容。

這些分別是:

参见

参考文献

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.