热门问题

时间线

聊天

视角

奥匈帝国

歷史國家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

奧匈帝國(德語:Österreich-Ungarn;匈牙利語:Ausztria-Magyarország)是欧洲历史上的一个立宪制二元君主国,是由內萊塔尼亞(即奧地利部份)和外萊塔尼亞(即匈牙利部份)共同组成,其創立的法理依據來自《1867年奧匈折衷方案》,1918年於第一次世界大战中战败而解体。

Remove ads

奧匈帝國的皇室为哈布斯堡王朝,其憲法也明確将奥地利和匈牙利定義为两個平等的主權國家,但國際社會普遍視奧匈為同一國。奧匈两国的地方政府在立法、司法、行政、海關、鑄幣、護照和用词等领域上均享有近乎獨立的自治權,唯獨稅收、外交和國防這三項事務需要統一上交給中央政府管理。

以经济方面的國力來說,奥匈帝国是19-20世紀的列强之一,超越了當時世界上的大多數國家。它的版圖橫跨中欧、东欧和南欧,面积为欧洲第二大,僅次於俄国[11][12];人口为欧洲第三多,稍遜於俄羅斯和德国;其家用电器、照明设备以及发电機裝置的出口量也能達到世界第三,僅次於美国和德国之後[13][14];机械制造业体系是世界第四強,僅低於美国、德国和英国,尤以军火工业最为發达[15]。

奧匈還是一個典型的多民族国家,國內沒有任何一個民族可以超过人口的50%,故奧匈的12个民族代表需要时刻聚在一起才能决定國家的事务该怎么做。在奥匈刚成立时,欧洲的民族主義就已經發展得風起雲湧且纠纷不断,奧匈統治下的各个民族也都發展出了屬於自己的独立理論。民族众多代表語言也多,而奧匈并无一个全国通用的標準語,两个奧匈国民如果不是同一民族的话就无法用语言沟通,导致士兵们在战争时也经常聽不懂上级的指令,这成为了該國军力低下的主因。雖然奧匈在民族問題上舉步維艱,但在它存续的50年间,整个国家都在努力开創多元化的生活環境给各族国民享用,这使得奥匈的经济飛速发展,不僅早早实现了近代化,还让许多开明的改革得以施行。

在政治和外交上,奥匈的海外殖民成果幾乎可以忽略不計,只在中国天津有一块奧租界(曾计划殖民法兰士约瑟夫地群岛但尚在初始阶段就解体了。)。不過奧匈一直堅定的和德国站在一派,兩國在各種方面的互補性極佳,使得德國也願意在軍事上協助奧匈。這加速了歐洲列強們在結盟上的兩極分化,1882年意大利加入德奧同盟擴展成三國同盟,形成德奧意和英法俄這兩大陣營,間接釀成第一次世界大戰。1908年,奥匈帝国兼并波斯尼亚和黑塞哥维那地区[16],为帝国存在期间少有的领土扩张,酿成波斯尼亚危机[17],间接为1914年萨拉热窝事件的爆发埋下祸根。事件中,皇太子約瑟夫·斐迪南大公被19歲的塞爾維亞王國[18]的加夫里洛·普林齐普刺殺,此舉直接引發了第一次世界大戰。

奧匈帝國最終於1918年因為一战战败而解体,进而灭亡。奥地利第一共和国和匈牙利王国成为奥匈帝国的法理继承国,而在奥匈帝国故土上建立起来的独立民族国家还包括捷克斯洛伐克和斯洛文尼亚人、克罗地亚人和塞尔维亚人国等;亦有部分领土被波兰第二共和国和羅馬尼亞继承[19]。

Remove ads

國名

建立

1867年2月建立奥匈帝国的原因是民族主義,在此之前,奥地利帝国(1804年-1867年)是高度中央集权的單一制國家,而且是能淩駕於普鲁士之上,左右德意志统一和意大利統一步伐的中歐霸主。雖然德國地區和意大利地區從來就不是奧地利的領土,但是奧地利的哈布斯堡王朝一直透過佔據神聖羅馬帝國的皇位以及作為德意志邦聯的永久主席國的方法來完成它在德國和意大利的霸權,與此同時,當時的匈牙利、捷克、克羅地亞和羅馬尼亞也在奧地利的版圖之內[20]。

但是到了19世纪中叶,奧地利帝国的国力被大幅削弱,1859年的第二次意大利獨立戰爭使奧地利喪失了米蘭和伦巴第-威尼斯這兩個地區,也讓意大利名正言順的統一;1866年的普奥战争迫使它被排除於德意志邦联之外,除了奧地利自己,其餘德意志小國均被普魯士王國收入了北德意志邦聯之中;俄國的小波蘭地區,和被法國保證中立的瑞士也不再聽從哈佈斯堡皇室的指揮。

當奧地利帝國的外交環境遇到巨大的失敗之時,其國內的匈牙利王國也趁機对哈布斯堡皇室發難,想在奧地利國內一片混亂之際獲取獨立。匈牙利的馬扎兒民族是奧地利帝國中人口第二多的民族,而且它的面積就佔了帝國的約二分之一,匈牙利的軍事貴族們對帝国的眾多非德意志人地区宣傳民族主义思想,造成了空前的叛亂。其實匈牙利人在此前就已經对奥地利表示過抗議,其中最著名的就是奥地利在俄罗斯帝國的支持下对1848年匈牙利革命的镇压,前一代奧皇斐迪南一世在這場革命中甚至以“主動退位”的形式來保全自身的名譽。

面對性格剽悍的匈牙利軍人,也為了防止這麼一個威脅性強的國家脫離奧地利獨立,新皇弗朗茨·约瑟夫選擇与匈牙利谈判,寻求一个可以符合匈牙利軍事贵族和奧地利皇室利益的解決方案[21]。一些奧地利的政府官员劝告弗朗茨·约瑟夫不該這麼做,因為只和匈牙利談的話,無疑會讓奧地利的其他的少數民族們寒心,弗朗茨也担心一個自治权太高的匈牙利會引起不良後果,讓少数民族認為奧地利過於軟弱。值得注意的是,這裡的「少」數民族並不代表他們的民族數量真的很少,而是指無法像主流民族一樣擁有平等參政權的民族,在當時的奧地利,除了匈牙利人之外第二大的少數民族是斯拉夫人,包括波蘭人、烏克蘭人、斯洛文尼亞人、克羅地亞人、捷克人和斯洛伐克人。

為了建立一個讓各方代表都滿意的政府,奧匈的議員們提出了以下各種解決方案,其中順序為帝國內地位高低的排序[22][23]:

- 二元帝國方案一(德意志人+匈牙利人)

- 三元帝國方案一(德意志人+匈牙利人+捷克人,安德拉西設想的方案)

- 三元帝國方案二(德意志人+匈牙利人+所有斯拉夫人,費迪南大公設想的方案)

- 五元帝國方案一(德意志人+匈牙利人+捷克人+克羅地亞人)

- 五元帝國方案二(德意志人+匈牙利人+奧地利帝國境內捷克人與波蘭人+匈牙利帝國境內克羅地亞人與羅馬尼亞人)

- 七元帝國方案一(德意志人+匈牙利人+捷克人+克羅地亞人+波蘭人+羅馬尼亞人+塞爾維亞人)

- 七元帝國方案二(德意志人+匈牙利人+捷克人+波蘭人+克羅地亞人+羅馬尼亞人+塞爾維亞人和烏克蘭人等所有其餘民族)

以上這些方案,除了第一種,其餘都因為匈牙利人的阻撓而無法實現。奧地利人雖然不喜歡匈牙利一家獨大,但他們也擔心給予太多民族自治權的話會控制不住局面,让其他少数民族更有金钱和時間去进行獨立运动;而匈牙利人則擔憂其他民族會把自己和奧地利人的權力瓜分走,讓匈牙利人自己在革命中流的血被別的民族免費竊取。同時,弗朗茨·约瑟夫也是一名保守主義者,他非常重視在從瑪利亞特蕾莎時期就開始的奧匈友誼,況且匈牙利的贵族幾乎和軍事將領重合,不拉攏這些人的话,造成的镇压成本過高。在談判中,匈牙利的軍事贵族們對已經到手的利益寸步不讓,明确表示只肯接受一个他们自己与奥地利之间的二元結構。

於是,在萬般妥協之下《1867年奧匈折衷方案》出台,一個圍繞著奧地利-匈牙利的特殊二元制国家得以誕生[24]。為了安撫匈牙利軍事贵族們還很強烈的反奧情緒,奧皇特地前往匈牙利的首都布達佩斯加冕,根據馬扎爾遊牧民的傳統儀式來登基为匈牙利国王,還在儀式中公開宣佈了匈牙利王國可以擁有近乎獨立的主权。此後,布达佩斯就设立一个屬於自己的议会,这个议会可以自由立法,其法律可以暢通無阻的在聖史蒂芬王冠領中執行,且可以無視奧地利方面的法律。除了上述的匈牙利軍事贵族,其他有錢的市民阶层、學者、藝術家、音樂家、甚至工人階級都可以在議會中享受民主制所帶來的好處;而克羅地亞王國因為其特殊歷史原因,也可以擁有一個其獨立於匈牙利的第三議會;而匈牙利境内其他少數民族,例如罗马尼亚人、斯洛伐克人、塞爾維亞人和烏克蘭人,他們的待遇则比舊奧地利帝國時期的更差,基本在政治上无权。

Remove ads

奥地利和匈牙利的外交部长经常进行磋商,奥匈帝国的各類外交政策也需要他们两人的共同同意[25]。

奥地利部分和匈牙利部分地区政府对中央政府的外交政策的态度也稍不相同。布达佩斯的政治家非常害怕帝国的扩大会使得匈牙利選民的比例和影响变小,因此選擇謹慎擴張的道路;而奧地利方面則希望透過經濟殖民的方式控制前哈布斯堡領土[26]。雖然奧地利和匈牙利的外交政策時常不合,但帝国的中央政府与德国在1879年结成德奥同盟、與義大利在1882年結成三國同盟,则同時受到奧匈兩政府的欢迎,因為這可以方便奧匈对付來自俄罗斯的威脅。由於德國的前身普魯士,並沒有對奧匈帝國的前身奧地利帝國要求過割地賠款,加上奧匈將俄罗斯看作最大威胁,所以在這種情況下,奧匈更加喜歡和德國人結盟。

第一任匈牙利人的首相安德拉西為了解決奧匈在意大利的領土缺失,調轉矛頭,將侵略的目標轉移至孱弱的奥斯曼帝國身上。奧斯曼土耳其在此時已經被歐美戲稱為「歐洲病夫」,是一塊巨大的權力真空地帶,故奧匈想取奧斯曼而代之,讓自己成為巴爾幹半島的新主人。按照《1878年柏林条约》,奥匈帝国于1878年8月佔领波斯尼亚和黑塞哥维那,在統治了三十年後,於1908年10月正式并入帝国。這塊叫作波斯尼亞地方最終成為奧匈共管的“直轄領”,稅收會直接交給中央政府的财政部,奧匈雙方的政府都沒辦法動到稅款。为解决这个複雜的情况,一些维也纳的政治家考虑将这块地区与帝国南部的克羅地亞、以及南斯拉夫人的居住地合併,升級为帝国的第三个組成部份,以法蘭茲·斐迪南大公最為積極[27]。他這麼做的原因是当地的克罗地亚人更加亲近奧地利,而非匈牙利,組成三元帝國的話可以變相削弱匈牙利的權力。

不过,奧匈帝國吞併波斯尼亞的這一舉動也造成它和俄羅斯的嚴重對立,自譽為東正教的守護者,又想光復君士坦丁堡的俄羅斯帝國從此再也無法修復和奧匈的關係,之後兩國就在巴爾幹半島上展開了長期的外交博弈。最終,德意志帝國也在此衝突中屢屢偏袒奧匈,促使俄國更加依賴和法國聯盟來面對德奧同盟,間接引出第一次世界大戰[28][29]

Remove ads

- 1867年:奧匈帝國妥協。加利西亞和克羅地亞的自治。

- 1878年:奧匈帝國獲得土耳其占領的波斯尼亞和黑塞哥維那領土(直至 1918年)和新帕扎爾領土(直至 1908年)。

- 1879年:奧匈帝國與德意志帝國結盟。

- 1882年:意大利加入同盟,三國同盟成立。

- 1897年:奧地利實行普遍的、間接的男性選舉權。

- 1907年:所有24歲以上男性的直接男性選舉權在奧地利生效。

- 1907年:奧地利第一次直接普選選舉。 奧地利和匈牙利之間的新妥協。

- 1908年:吞併波斯尼亞和黑塞哥維那。

- 1912年:塞爾維亞和保加利亞結成聯盟對抗奧匈帝國。

- 1914年:弗朗茨·斐迪南大公和他的妻子在薩拉熱窩被波斯尼亞塞族恐怖分子暗殺。 奧匈帝國對塞爾維亞宣戰引發了連鎖宣戰,第一次世界大戰爆發。

- 1915年:奧匈帝國宣布願意割讓的里雅斯特地區。 英國、法國、俄羅斯和意大利之間秘密簽署了《倫敦條約》:意大利改變立場,以獲得的里雅斯特作為激勵。

- 1916年:在戰爭中,弗蘭茨·約瑟夫一世皇帝在統治 68年後去世。

- 1917年:新皇帝查理一世試圖與法國單獨講和,但沒有成功。

- 1918年:卡洛斯向德國吉列爾莫二世發出電報,宣布聯盟結束。

- 10月28日,捷克斯洛伐克共和國宣告成立。

- 10月31日,匈牙利分离。

- 11月3日,奧匈帝國與同盟國停戰。

- 11 月 7 日,波蘭共和國宣告成立(获得奧地利加利西亞地區)。

- 11月16日,匈牙利共和國宣告成立。

- 12月1日,帝國南部地區與塞爾維亞和黑山合併,成立塞爾維亞、克羅地亞和斯洛文尼亞王國。

- 12 月 24 日,羅馬尼亞接收特蘭西瓦尼亞領土。

- 1919年:聖日耳曼條約和特里亞農條約簽訂後,奧匈帝國徹底解體。

Remove ads

政府结构

奥匈帝国有三个不同的政府:奥地利政府、匈牙利政府和一个位于皇帝之下的中央政府。匈牙利和奥地利各有各自的议会和自己的首相。皇帝的权力理论上是至高的,但实际上是有限的。皇帝的中央政府负责陆军、海军、外交和对外贸易。奥匈帝国内的一些地区如加利西亚和克罗地亚享受特别地位,它们拥有自己的特殊政府形式。

奥地利和匈牙利两个地区的共同政府由一个共同部长会议组成,这个共同部长会议的成员包括三个部长(财政、军事和外交),两个地区的首相[30],一些大公和皇帝本人。

兩个议会各派出一个代表团,各六十人分别对共同部长会议的财政计划及其他議案討論,这样每个地区政府对共同政府的工作有一定的影响力,不過總括來說,議會的聯席是沒有甚麼真正的權力,因為它僅能互相提出照會,在奧、匈兩代表團兩次照會均無法達成共識時,才分別進行表決,由始至終它都不能對中央的事務進行共同辯論及質詢。

行政上,最终共同政府的部长仅对皇帝负责,而非議會及人民,而皇帝本人有权对外交和军事政策作最后决定。两个地方政府与中央政府权力交叉往往导致摩擦和低效率。尤其军队在这方面受到阻碍。尽管军事是中央政府的职权范围,但奥地利和匈牙利政府有“征兵、提供驻扎地、运输和补给,以及负责军队人员民事的和非军事事务的责任”。因此每个地方政府对中央政府的决定有很强的影响力,而每个地方政府都使用每一个机会来扩大它们自己的权力。

两个地区之间奥地利部分占总人口的约57%以及主要经济资源。从1867年开始两个政府与中央政府之间最大的争执是关于每个政府向中央政府交纳多少费用的问题。在帝國組成初期,奧地利部份負擔帝國總體開支百分之七十,匈牙利部分負擔百分之三十。这个问题每十年进行一次协商,而每次协商都造成很大的争议。尤其是从1900年代中开始(1906年4月)匈牙利的议会中民族主义者占多数和组织政府开始,这个争议问题造成了一个持久性的宪法危机。1907年10月和1917年11月,这个问题在一个“始终如旧”的基础上暂时获得解决,匈牙利负担比率仅上升到36.4%。[31]

Remove ads

领土

Remove ads

奥匈帝国建立在1867年折衷方案使匈牙利脱离奥地利、恢复独立国格的基础之上。为了回避这一事实,帝国发明了“内莱塔尼亚(Cisleithanien)”和“外莱塔尼亚(Transleithanien)”两个术语,分别指代奥地利和匈牙利。这两个术语得名于两国国界的莱塔河,位于维也纳东南方。

奥地利或内莱塔尼亚的正式名称为“帝国议会所代表的王国和皇室领地(Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder)”,由奥地利世袭领地(Österreichische Erblande)、波希米亚王冠领地(Länder der Böhmischen Krone)、达尔马提亚王国、加利西亚和洛多梅里亚王国、布科维纳公国组成,其中奥地利世袭领地和波希米亚王冠领地又细分为若干部分。内莱塔尼亚的领土如今分属奥地利、捷克、波兰、乌克兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、黑山、意大利等国。

匈牙利或外莱塔尼亚的正式名称为“匈牙利圣史蒂芬王冠领(Länder der Heiligen Ungarischen Stephanskrone)”,由匈牙利王国、克罗地亚与斯拉沃尼亚王国、阜姆市组成。外莱塔尼亚的领土如今分属匈牙利、斯洛伐克、奥地利、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、罗马尼亚、乌克兰、波兰等国。

1902年,帝国在中国开辟天津奥租界(Konzession von Tientsin),是帝国唯一的海外属地,1917年被北洋政府收回。

1908年,帝国正式吞并波斯尼亚和黑塞哥维纳,设为奥地利和匈牙利共管区域。

另外,1878至1908年间,帝国占领并实际统治了奥斯曼帝国的波斯尼亚和新帕扎尔两地。

奥匈帝国内的王国及国家: 内莱塔尼亚[32]:1. 波希米亚,2. 布科维纳,3. 克恩滕,4. 克雷恩,5. 達爾馬提亞,6. 加利西亚和洛多梅里亚,7. 奥地利滨海地区,8. 恩河以下奥地利,9. 摩拉維亞,10. 萨尔茨堡,11. 上下西里西亚,12. 施泰尔马克,13. 蒂罗尔,14. 恩河以上奥地利,15. 福拉尔贝格;外莱塔尼亚[32]:16. 匈牙利,17. 克羅埃西亞-斯拉沃尼亞;共管区:18. 波斯尼亚和黑塞哥维纳 |

- 奥地利世袭领地(Österreichische Erblande)

- 奥地利大公国(Erzherzogtumen Österreich),包括

- 恩河以上奥地利大公国(Erzherzogtum Österreich ob der Enns)

- 恩河以下奥地利大公国(Erzherzogtum Österreich unter der Enns)

- 施泰尔马克公国(Herzogtum Steiermark)

- 蒂罗尔亲王级伯国(Gefürstete Grafschaft Tirol),法理上包括

- 福拉尔贝格地方(Land Vorarlberg)

- 萨尔茨堡公国(Herzogtum Salzburg)

- 克恩滕公国(Herzogtum Kärnten)

- 克雷恩公国(Herzogtum Krain)

- 奥地利滨海地区(Österreichisches Küstenland),包括

- 戈尔兹与格拉迪斯卡亲王级伯国(Gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca)

- 伊斯特利亚侯国(Markgrafschaft Istrien)

- 的里雅斯特帝国自由市(Reichsunmittelbare Freistadt Triest)

- 奥地利大公国(Erzherzogtumen Österreich),包括

- 波希米亚王冠领地(Länder der Böhmischen Krone),包括

- 达尔马提亚王国(Königreich Dalmatien)

- 加利西亚和洛多梅里亚王国(Königreich Galizien und Lodomerien)

- 布科维纳公国(Herzogtum Bukowina)

Remove ads

- 匈牙利王国(Magyar Királyság)

- 克罗地亚和斯拉沃尼亚王国(Horvát-Szlavón Királyság)

- 阜姆自由市(Fiume Város)

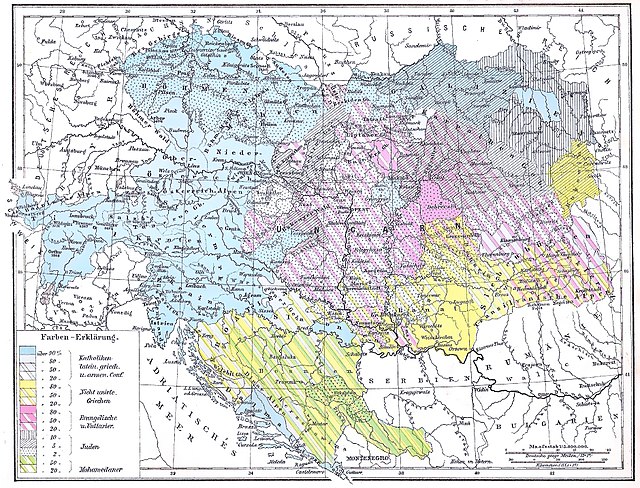

人口統計

在奧地利帝國部分(Cisleithania),1910年的人口普查記錄日常使用的語言,猶太人經常使用德語作為使用語言。36.8%的人口將德語作為母語,超過71%的居民平常使用德語。

在匈牙利王國部分(Transleithania),人口普查主要以母語為基礎,48.1%的人口將匈牙利語作為母語。但不包括克羅地亞 - 斯拉沃尼亞自治區,匈牙利王國超過54.4%的居民以匈牙利語為母語(包括猶太人)。

特殊地区:

奧地利帝國宗教:[37]

匈牙利帝國宗教:[38]

| 德意志人 | 24% |

| 马扎尔人 | 20% |

| 捷克人 | 13% |

| 波兰人 | 10% |

| 乌克兰人 | 8% |

| 罗马尼亚人 | 6% |

| 克罗地亚人 | 5% |

| 斯洛伐克人 | 4% |

| 塞尔维亚人 | 4% |

| 斯洛文尼亚人 | 3% |

| 意大利人 | 3% |

在帝国的两个部分起支配作用的两个民族其实都是少数民族:在奥地利部分中日耳曼人只佔36%,而在匈牙利部分中匈牙利人也不到半数。

捷克人、波兰人、乌克兰人、斯洛文尼亚人和意大利人都试图在奥地利部分获得更大的发言权。同时在匈牙利部分,罗马尼亚人、斯洛伐克人、克罗地亚人和塞尔维亚人也向匈牙利人的统治挑战。罗马尼亚人和塞尔维亚人还争取与新成立的羅馬尼亞和塞爾維亞王国合并。

相对于在奥地利部分的日耳曼统治者来说,匈牙利的统治者更不愿交出他们的权利。但1868年,在他们获得自主权一年后,他们授予克罗地亚王国部分自主权。

奥匈帝国内争议最大的一个问题是语言的问题。哪些语言是官方语言或官用语言总是一个问题。少数民族总是希望使用他们自己的语言以及教育他们自己的语言。比如1897年4月5日奥地利首相下令在波希米亚将捷克语和德语作为同等的内部官方语言,结果受到整个帝国日耳曼民族主义者的抨击。最后这位首相被解任。

經濟

奧匈的工業較偏向於重工業,尤其以維也納、布拉格和布達佩斯三個城市最為發達,但沒有陷入偏科,輕工業也有足夠的實力。其重工業主要集中在機械製造、電力工業、鐵路運輸、汽車工業上面,以成就來說在歐洲乃至在世界都算是頂尖水平;而輕工業主要是以鐘錶、顯微鏡、望遠鏡、照相機等精密儀器為代表,不如德國和瑞士,但也有較為高級的競爭力。在第一次世界大戰之前的幾年中,該國成為世界第四大機械製造商,當時世界隨處可見奧匈帝國的機械類產品。

根據1910年的統計,奧匈最重要的貿易夥伴是德意志帝國(佔其所有出口的48%,而德佔所有進口的39%),德奧互為最大進出口國,如此緊密的經濟關係加上同為德意志民族,讓兩國自始至終能夠在軍事上站在同一陣線上;第二是英國(出口佔10%,進口佔8%),接下來的大小順序為美國、俄羅斯、法國、瑞士、羅馬尼亞和阿根廷。值得注意的是,奧匈與地理上鄰近的俄羅斯的貿易比重較低(出口僅佔7%,進口僅佔3%),和俄羅斯巨大的市場以及工業需要不符合;仔細分析,奧匈輸出給俄羅斯的均為機械零件、工廠設備、電線電燈等產品,而從俄羅斯進口的則都是毛皮、鹿角、鮭魚等農產品,換言之,如果遇到戰爭,奧匈可以掐斷眾多俄羅斯的工業必需品,而俄國只能禁止在戰場上尤其不必要的奢侈品;這也解釋了為何奧匈明明在軍力、版圖、人口上均不如俄羅斯,卻還敢屢屢與之作對的原因[39]。

奧匈帝國在其存在的51年間經濟發展很快,其經濟GDP總量能佔世界5.1%,其餘國家為:大英帝國21.8%(英國本土10.7%)、美20%、德13.3%、法10.5%、俄6.5%、清4.9%、意4.1%、日3.8%、土耳其2.7%、比利時2.5%、荷蘭2.3%、瑞典-挪威2.0%、西班牙1.7%、葡萄牙1%、丹麥0.7%、瑞士0.5%,奧匈可以排名到世界第六[40]。在奧匈成立的51年裡,其生產力的改進不斷提高,加上直接有德國在背後進行技術扶持,促進了工業化和城市化,奧匈的金融業、貸款業、醫藥產業以及原本就擅長的機械電子行業發生了迅猛的進步,舊的農業型封建制度不斷消失。在維也納附近、奧地利腹地、阿爾卑斯山麓、捷克和布達佩斯這五處,形成了整個帝國的經濟中心,19世紀末,匈牙利中心平原和喀爾巴阡山脈地區兩處也開始實現快速的經濟增長[41]。

整個帝國內的經濟發展速度差異相當大,總的來說西部的發展比東部高得多,但這並不能一概而論,西部的斯洛文尼亞、達爾馬提亞也屬於落後地區,而東部的匈牙利首都布達佩斯卻已經迅速壯大為僅次於維也納的經濟中心,超越了傳統經濟都市布拉格。20世紀初,奧匈帝國的經濟發展速度更快了,從1870年到1913年,國家每人平均生產率每年約提高1.76%。與歐洲其它國家相比(英國1.00%,法國1.06%,德國1.51%)[42],這個發展速度已經屬於歐洲的最高級別,但就人均收入來說還是落後於除了俄羅斯以外的所有歐洲列強,甚至不如西歐、北歐小國。導致這些的原因是它的起步比較晚,英國在人均收入上的數字已經是奧匈帝國的三倍、德國約是它的兩倍,而且這同樣也無法體現帝國內部發展的不均衡性。例如:維也納自古就是中歐中心,即使工業化稍有落後也在19世紀末發展成能和歐洲的國際都市——巴黎、倫敦、柏林不相上下的程度;而加利西亞和斯洛伐克這兩個地區的情況卻只稍微比俄羅斯的烏克蘭好一點。

鐵路在奧匈帝國普及很快,可以說是所有經濟指標裡面最明顯的一個。尤其在普奧戰爭之後,普魯士以及日後的德意志帝國,出於對打敗奧地利的歉意,德國刻意壓低其鐵路工程的販賣價格及技術來協助奧地利,這讓奧匈的鐵路迎來了近乎免費的大更新,也讓兩國關係越來越親密。

在此之前,奧匈帝國的大部分運輸只能依靠船運。鐵路網的出現,使整個帝國某些資源充沛、人口眾多的落後地區得以飛速發展。1841年奧匈帝國的前身奧地利帝國就已經從維也納出發在西部建立了一個鐵路核心,政府在認識到鐵路的軍事意義之後,在其建設上大量投資,幾乎所有奧匈境內的大城市例如:布拉格、布達佩斯、克拉科夫、威尼斯、格拉茨、盧布爾雅那和布拉迪斯拉發都被連入以維也納為中心的鐵路網。

到1854年為止整個帝國內的鐵路網長度已達2000公里,其中約60-70%為國有;其餘的那一小部分為私人的,是1848年的革命和克里米亞戰爭期間帝國政府為解決其經濟困難而將鐵路出售給商人所造成的結果。從1854年到1879年,私人投資者權力增大,幾乎所有小城市的民用鐵路都是由私人投資完成的,在奧地利部份鐵路網延長了7952公里,在匈牙利部份鐵路網延長了5839公里。1879年後政府又重新將鐵路慢慢的國有化,原因是1870年代的經濟蕭條,這使私人企業對鐵路的投資熱情減緩了,而隨著經濟的高速發展,原本的鐵路網密度已經無法再滿足政府的需求。

在19世紀末尾的從1879年到1900年,奧匈帝國的鐵路事業取得了驚人的成就,共修建成了25000公里鐵路,這個長度甚至已經超過歐洲的法國、英國、德國、俄國本土,即使和美國東部地區相比也相差無幾。因為之前對鐵路的足夠重視,後面補充上來的鐵路大多數是把已有的和小農村的鐵路做連接,尤其是東部匈牙利管轄範圍之內,其密度甚至超過奧地利,為全歐之最。這些成熟、普遍、密集的鐵路網大大地降低了帝國內的運輸費用,為其內部經濟打開了巨量新的市場。有趣的是,這些奧匈時代建立的鐵路網直到現代也還在使用,並且其中大多數還是中歐各國的主要陸上運輸方式,可見其質量上的高保證[43]。

奧地利的汽車工廠始於1897年,第一次世界大戰之前,奧匈的奧地利帝國境內有五家汽車製造商公司。它們按照當時的大小順序,為:維也納的Austro-Daimler(小汽車、公共汽車),維也納的Gräf&Stift(高檔轎車),捷克的姆拉達-博萊斯拉夫的Laurin & Klement(摩托車、汽車),捷克科普日夫尼采的Nesselsdorfer(汽車、各類機械設備底盤),捷克的摩拉維亞汽車公司(各類機械設備底盤),和維也納的Lohner-Werke(汽車),其中位於捷克的三家汽車公司成為了日後納粹德國坦克的主要底盤製造商[44][45][46][47],這也成為了日後捷克斯洛伐克工業強大的直接原因。

匈牙利的汽車生產於1900年開始,第一次世界大戰之前,在奧匈的匈牙利王國境內也有四家汽車製造商公司。它們是:布達佩斯的岡茨公司、焦爾的Rába、布達佩斯的MÁG(Hungarian General Machine Factory)、和阿拉德的MARTA(此地現屬於羅馬尼亞)。匈牙利王國的汽車製造廠均為生產摩托車、小汽車、卡車和公共汽車的混合生產廠,均為民用[48][49][50]。

1873年,早在奧匈舉辦的世博會——維也納萬國博覽會中,就展示出了照明設備的雛形,政府也積極在大學或者國營公司內加大這項民生工業的研究力度。到了1884年,位於匈牙利布達佩斯甘茨工廠的三名工程師KárolyZipernowsky、OttóBláthy和MiksaDéri看到當時法國的變壓器無法可靠地調節電壓的弊端,於是發明了一種“並連型”連接的變壓器,這在後來被稱為“閉芯變壓器”,這個有效的發明因為其成本低廉,最終使在家庭、企業、和公共場所的大量照明設備成為可行[51]。奧匈電氣產業的另一個重要里程碑是在1885年於奧地利發明的“恆定變壓器”,它在前述的基礎上引入了“壓縮密集型電源(VSVI)系統”,這是由維也納大學實驗室中的布拉西(Blathy)、齊珀諾夫斯基(Zipernowsky)和德里(Déri)經過實驗而發明的,他們在使用閉芯的基礎上,改採“並連但分流型”的設計,讓變壓器的電壓有了可被保證的穩定性,此系統至今仍在世界上被使用[52]。

在發電機方面,世界第一台小型水力發電輪機由1866年的Ganz工廠設計,其發明者為不可考的無名的工程師設計,並透過奧匈政府於1883年開始在全國的農村河流中推廣使用,一口氣解決了偏遠地區發電困難的問題;而到了1903年,奧地利自主研發的中型和大型蒸汽渦輪發電機也於的Ganz工廠開始批量生產[53],大型配備於水壩發電站中,中型則給輪船使用。1905年,Láng機械廠公司也開始生產交流電型蒸汽發電輪機[54][55] ,這讓奧匈的電力還有足夠的盈餘給周邊國家輸出,尤其支持了北意大利、瑞士、羅馬尼亞和德國南部。

在燈泡領域也成就驚人,Tungsram公司自1896年以來,就一直負責製造奧匈帝國的燈泡和霓虹真空管,這個公司於1904年12月13日,透過旗下的兩名研究人員——匈牙利的SándorJust和克羅地亞的Franjo Hanaman,獲得了世界上第一隻“鎢絲燈”燈泡,這讓這家公司獲得了匈牙利專利(第34541號)。鎢絲燈比傳統碳絲燈的壽命更長,並且發出的光更加潔白明亮,鎢絲燈首次於在1904年借由匈牙利公司Tungsram的平台銷售,這種燈一經上市就壟斷了行業,導致在許多歐洲國家不把它稱作鎢絲燈而是「Tungsram燈」,直接改寫了人類燈泡歷史的進程[56];但Tungsram公司的發明並未停止,它還為了真空管的穩定性和亮度提升做了大量的試驗,發明出了可被批量生產的“無線電管”和“X射線管”[57]兩種產品,在第一次世界大戰的開始之後,此公司的產品被大量用於戰爭用途[58],奧匈解體後其產業被匈牙利繼承。

電話的發明也與奧匈有密切聯繫,把“電報”升級為聲音形式的“電話”這一想法,是匈牙利工程師蒂瓦達·普斯卡斯(TivadarPuskás,1844–1893年)在美國留學時構想出的,他和托馬斯·愛迪生(Thomas Edison)一起合作實驗,最終成功“把電報聲音化”;但如同愛迪生對特斯拉所做的一樣,這個專利和發明人的榮譽被愛迪生竊取[59][60][61]。不過當時匈牙利對本國人民採取極端保護主義,蒂瓦達·普斯卡斯回到匈牙利後成為政府的御用工程師,大幅度改良並升級了奧匈的電話體系[62]。匈牙利人諾斯·霍爾德(JánosNeuhold)於1879年在布達佩斯成立了匈牙利第一家電話機廠,除了運用先前技術生產電話,還有所有配套設備例如:麥克風、電報、電話數字鍵盤、和接線機[63]。1884年,Tungsram公司也開始插手電話行業,其生產了大型電話總機和地底電纜、海底電纜[64]。

Orion Electronics成立於1913年,這間公司吸收了奧匈其它電器公司被裁員的員工,集各家之大成,主要業務是電氣開關、插座、電線、電纜、電風扇、電熱水壺等,其產品一經推出就迅速超過英法德,甚至遠銷俄羅斯、印度、日本、中國[65],其技術還能幫助德國實現“跨波羅的海的電信服務”,大大增強了北歐國家和德奧之間的聯繫,瑞典的愛立信公司和奧匈政府合作,於1911年在布達佩斯建立了電話修理廠和總機廠,並且在奧匈設立實驗性的訊號基地台,為廣播的出現做出了鋪墊。因為一戰的爆發造成其曇花一現,不過其全部研究成果在一戰期間轉移至瑞典並得以保留[66][67]。

1784年,伊斯特萬·薩比克(IstvánSzabik)和約瑟夫·多明(JózsefDomin)建造了匈牙利第一架充氫的實驗氣球[68],此氫氣球最後演化成飛艇,不過在奧匈並未用在在軍事用途上。

奧地利的第一架飛機是奧地利的愛德華·魯斯詹(Edvard Rusjan)設計的埃達一世(Eda I)自主研發的,於1909年11月25日在戈里齊亞附近進行了首次飛行,之後奧匈就順利的批量生產飛機,這些奧匈飛機在很大程度上緩解了北意大利山區戰場上的壓力,對當時防空炮薄弱、企圖以山地阻擋奧軍的意大利軍造成了大規模的傷害[69]。

匈牙利設計和生產的第一架飛機於1909年11月4日在拉科斯梅澤(Rákosmező)飛行成功,其中加載了原始版本的“活塞引擎”提供動力[70],這種引擎造價便宜、機續航能力強大,不過運載量小,故在小型飛機中能實現量產,在大型飛機、尤其是民用客機中則難以適用。1913年,匈牙利再次改良舊引擎,發明出了專為飛機而設計的“直徑向引擎”,這種引擎全面強化了飛機的「直線加速度」,在俯衝轟炸、一炸即離的軍事戰術下能發揮出完美效果。在1912年至1918年之間,配有這種引擎的飛機不斷的交由德意志帝國生產,這讓一戰中央同盟在空中戰場上幾乎制霸制空權[71][72]。一戰期間,匈牙利的飛機工業開始迅猛發展,甚至有反超奧地利甚至德國的趨勢,其中最大的三個:UFAG匈牙利飛機廠(1914)、匈牙利通用飛機廠(1916)、匈牙利勞埃德飛機、阿索德引擎廠(1916)生產了中央同盟將近1/3的戰鬥機、轟炸機、偵察機及其引擎[68]。

解體

此章節可能包含原创研究。 (2025年3月) |

1918年夏,第一次世界大戰已開戰整整四年,而战事对奧匈帝國越来越不利。虽然四年的戰爭中奥匈帝国内的少数民族领导人一直对哈布斯堡皇帝保持忠心,但此时他们不得不考虑他们自己的利益。当协约国的胜利显而易见时,对他们来说也是脱离旧的帝国的最佳时機,此时的奥匈帝国已经无法将這麽多不同的民族联合在一起了。其它成员也对帝国丧失了信心:因為戰爭使经济发展停止,许多战前在奥地利部分引入的开放政策被取消,这使社会主义者非常气愤。在这些条件下极端民族主义者获得了许多支持者。

1918年10月,德奧的盟友保加利亞王國停戰後,協約國部隊解放了塞爾維亞並開始進入奧匈帝國後奧皇卡尔一世接受美國的十四點協議讓境內的民族自立國家並建立聯邦制帝國,不料各民族自行獨立建國導致奧匈帝國解體:10月28日捷克斯洛伐克首先宣布独立,匈牙利隨之,建立了匈牙利民主共和國。特兰西瓦尼亚大多数地区加入罗马尼亚王國,其中还包括很多匈牙利少数民族,匈牙利試圖奪回,引發匈牙利-羅馬尼亞戰爭。加利西亞地區被波蘭和烏克蘭瓜分。南部的斯拉夫地区联合组成了南斯拉夫王國,奧匈停戰後,捷克斯洛伐克、南斯拉夫王國和羅馬尼亞組成了小協約國圍攻匈牙利。最終,奥匈帝国在1918年11月3日与协约国达成停火协议。战后战胜国承认这些新的边界,大幅改变当地的政治地图。一系列条约保障这些边界的合法性。

奥地利和匈牙利成为共和国,哈布斯堡皇室被永久驱逐。1919年,匈牙利苏维埃共和国推翻了短暫的匈牙利民主共和國,但罗马尼亚王國佔有大半個匈牙利后保皇势力又开始抬头。1920年匈牙利蘇維埃政府被羅馬尼亞推翻,恢复为一个匈牙利王國,但是没有国王。奥匈帝国的最后一位皇帝卡爾一世企图占据这个王位没有成功(1921年3月至10月),被放逐到葡萄牙的马德拉群岛,后来在該地逝世。霍尔西成为执政者。解体后的原奥匈帝国领土被新生的奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐克、意大利王國、波兰第二共和國、南斯拉夫王國和罗马尼亚王國继承。

第一次世界大战结束后奥匈帝国四分五裂,对战胜国来说,按照美國總統伍德罗·威尔逊宣布的十四點和平原則,奥匈帝国被肢解为多個民族国家是必然發生的事。值得注意的是,肢解奥匈帝国并非协约国的最初目的,这个建议一直到战争后期才获得支持,因為當初不少人认为奥匈帝国的解體,不但無助解决当地的民族问题,反而只會使这个地区的局勢更不稳定。

虽然奥匈分裂出的国家表面上遵从民族自决,但实际民族疆界的划分极其混乱不堪(匈牙利、南斯拉夫、捷克斯洛伐克、波兰等)。有些直到战前都拥有过完整历史疆界国家,例如匈牙利就惨遭肢解;而有些组成民族不同、本不应草率合并的国家,例如捷克斯洛伐克和罗马尼亚却占有了很多原本不属於他们领土。这些民族和历史疆域的划分非但没有使得东欧和巴尔干人民过上自给自足的新生活,反而招致这些小国專注於互相攻擊。

这些国家中大部份的基础工农建设、财政贸易结构、教育军事体系基本沿用奥匈的老路,却又因为国内市场迅速萎缩、原料人力严重不足而不能像在原奥匈时代那样各司其职的进行产业分工。虽有相同的交通和通讯设施这些便利条件,但因为政治上的敌对和高额的关税壁垒而不能发挥原本的作用。事实上,很多国家虽然从奥匈帝国获得了独立,但无论从国际地位、经济状况和军队实力都无法再与之前的奥匈相提并论,唯有捷克斯洛伐克在經濟上保持良好,而在波蘭的烏克蘭人、在南斯拉夫的克羅地亞人的生活水平甚至還不如奥匈还存在的时候。加之很多国家刚独立,民族主义的气焰正浓,为本國争取利益而不擇手段,结果让今后直至现在的东欧和巴尔干问题埋下更多祸根。

一戰後的納粹勢力入侵和二戰後被加入共產主義陣營,很大一部份原因就是因為奧匈帝國解體導致的中歐權力真空,以前這些小國還能由於自己的皇帝和國王有著自己國家人的血統而感到自豪,而放到遠遠不及奧匈的現在,重新躋身世界大國已經是個遙不可及的幻想,这比在統一狀態下的奥匈种下的苦果更加难以调解。

旗帜与纹章

尽管奥匈帝国没有官方的共同国旗(奥地利地区使用黑黄旗,匈牙利地区使用带有匈国徽的红白绿三色旗),在需要使用国旗时,奥匈帝国通常使用在1869年设计的民船旗代替国旗使用,地位等同于国旗。但是,奥匈帝国海军直到1918年仍在使用他们从1787年就开始使用的奥地利舰艏旗。

-

1869年设计的民船旗

(非官方國旗) -

军旗(未使用)

-

1915年设计的海军旗(未使用)

-

奥地利海军旗(1786~1915年)

(实际使用至1918年) -

匈牙利海军旗

-

原為奧地利大公國國旗,此時在帝國境內作為奧地利人的代表旗幟

-

匈牙利王國國旗、外萊塔尼亞旗幟

-

除去支撐物的版本

-

克斯王國官方旗幟

同样地,奥、匈两部分拥有自己的纹章。

-

奥匈共用的小国徽(至1915)

-

共用小国徽(1915–1918)

-

共用的大国徽(至1915)

-

共用大国徽(1915–1918)

-

奥地利小国徽(1915–1918)

-

奥地利大国徽(1915–1918)

-

匈牙利大国徽(至1915)

-

匈牙利大国徽(1915–1918)

奧匈帝國在各個行政規劃區上也使用各類不同的旗幟作代表。下表列出了各個區域性旗幟:

參見

備註

延伸阅读

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads