热门问题

时间线

聊天

视角

黑尾鷸

鹬科塍鹬属鸟类 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

黑尾鷸(學名:Limosa limosa)又名黑尾塍鷸,為鷸科塍鷸屬的鳥類。[2]是一種大型、長腿、長喙的涉禽,最早由卡爾·林奈於1758年描述。共有四個亞種,所有亞種在繁殖期擁有橙色的頭部、頸部和胸部羽毛,冬季則呈現暗灰棕色,並在任何時候都顯示出獨特的黑白翼斑。

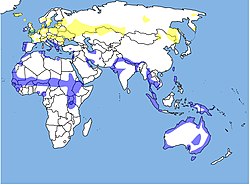

其繁殖範圍從冰島延伸到歐洲及中亞地區。黑尾鷸在(北半球)冬季遷徙至印度次大陸、澳大利亞、紐西蘭、西歐和西非等多樣化地區。該物種在沼澤、湖邊、潮濕草地、荒原和泥炭地繁殖,而在(北半球)冬季則使用河口、沼澤和洪水區;相比類似的斑尾鷸,它更可能出現在內陸和淡水區域。全球黑尾鷸的估計數量為634,000至805,000隻,並被列為近危物種。黑尾鷸是荷蘭的國鳥。

Remove ads

分類學

黑尾鷸由瑞典博物學家卡爾·林奈於1758年在其《自然系統第十版》中物種描述,命名為Scolopax limosa.[3] 現在它與其他三種鷸被歸入由法國動物學家馬蒂蘭·雅克·布里松於1760年創立的塍鷸屬(Limosa).[4][5] 名稱Limosa來自拉丁語,意思是「泥濘的」,來自limus,即「泥」。[6] 英文名稱「godwit」首次記錄於大約1416-17年間,據信模仿了該鳥的叫聲。[7]

- L. l. islandica – Brehm, 1831:冰島黑尾鷸,主要在冰島繁殖,但也在法羅群島、設得蘭群島和羅弗敦群島繁殖。其喙較短,腿較短,並且相比於limosa,其紅褐色更擴展至腹部。[8]

- L. l. limosa – (Linnaeus, 1758):歐洲黑尾鷸,繁殖範圍從西歐和中歐到中亞及亞洲俄羅斯,遠至葉尼塞河。[9] 其頭部、頸部和胸部呈淡橙色。[8]

- L. l. melanuroides – Gould, 1846:亞洲黑尾鷸,繁殖於蒙古、北中國、西伯利亞和俄羅斯遠東地區。[9] 其羽毛類似於islandica,但明顯較小。[8]在中國大陸,分布於華北和華南等地。該物種的模式產地在澳大利亞。[10]

- L. l. bohaii – Zhu, Piersma, Verkuil & Conklin, 2020:[11] 推測在俄羅斯遠東繁殖;不繁殖期則出現在中國東北、香港、越南、馬來西亞半島。

Remove ads

描述

黑尾鷸是一種大型涉禽,擁有長喙(長達7.5至12 cm(3.0至4.7英寸))、長頸和長腿。繁殖季節時,其喙基部呈黃橙色或橙粉色,尖端為黑色;冬季基部呈粉紅色。其腿為深灰色、棕色或黑色。雌雄相似,[8]但在繁殖羽上,雄鳥的橙色胸部、頸部和頭部更為鮮艷且範圍更大。冬季,成年黑尾鷸的胸部和上部羽毛呈統一的棕灰色(與斑尾鷸的條紋背部形成對比)。幼鳥的頸部和胸部呈現淡橙色。[12]

飛行中,其鮮明的黑白翼斑和白色臀部易於辨認。當在地面上時,雖然很難與類似的斑尾鷸區分開來,但黑尾鷸較長且較直的喙和較長的腿是其明顯特徵。[12][9] 黑尾鷸的體型和形狀類似於斑尾鷸,但站立時顯得更高。[8]

它從喙到尾的總長度為42 cm(17英寸),翼展為70—82 cm(28—32英寸)。[8] 雄鳥重量約為280 g(9.9 oz),雌鳥則為340 g(12 oz)。[13] 雌鳥比雄鳥大約5%,[8]喙比雄鳥長12-15%。[14]

最常見的叫聲是一種刺耳的weeka weeka weeka。

荷蘭的一項黑尾鷸研究發現,第一年死亡率為37.6%,第二年為32%,之後為36.9%。[8]

Remove ads

分佈與棲地

黑尾鷸的繁殖範圍不連續,從冰島延伸到俄羅斯的遠東地區。[9] 其繁殖棲地包括河谷的沼澤地、大型湖泊邊緣的洪水區、潮濕的草原、泥炭沼澤和荒原。歐洲的黑尾鷸現在在次要棲地繁殖,例如低地濕草地、沿海放牧沼澤、牧場、魚塘或污水處理廠附近的濕地,以及鹽鹼潟湖。在荷蘭和德國,繁殖也可以在甜菜、馬鈴薯和黑麥田中進行。[15]

春季,黑尾鷸主要在草地上覓食,繁殖後和冬季則轉移到泥濘的河口。[15] 在非洲的冬季棲地,沼澤、洪水區和灌溉的稻田可以吸引大量的鳥群。在印度,內陸的水池、湖泊和沼澤是它們的主要棲地,偶爾也會出現在鹹水湖、潮汐小溪和河口。[8]

來自冰島種群的黑尾鷸主要在英國、愛爾蘭、法國和荷蘭過冬,但有些會飛往西班牙、葡萄牙,甚至可能到摩洛哥。[16] 來自西歐亞種的鳥飛往摩洛哥,然後再飛往塞內加爾和幾內亞比索。來自東歐種群的鳥遷徙到突尼西亞和阿爾及利亞,然後再飛往馬利或查德。[17] 歐洲種群中的幼鳥在第一次過冬後會留在非洲,直到兩歲時才返回歐洲。[15] 亞洲的黑尾鷸在澳大利亞、台灣、菲律賓、印尼和巴布亞紐幾內亞過冬。

黑尾鷸比更偏海岸的斑尾鷸更有可能出現在內陸濕地。牠們成群遷徙到西歐、非洲、南亞和澳大利亞。雖然這種鳥類全年都出現在愛爾蘭和英國,但並非同一批鳥。繁殖鳥在秋季離開,但冬季由較大的冰島種群取代。這些鳥有時會出現在阿留申群島,偶爾也會出現在北美洲大西洋沿岸。

行為

黑尾鷸大多是單配偶制;雖然在一項四年的研究中,對50-60對的觀察中未記錄到重婚情況,但認為「重婚可能很常見」。[8] 一項對冰島種群的研究顯示,儘管冬季分開生活,繁殖期的配對在繁殖地相聚的平均時間相差不過三天。如果其中一方未能準時到達,則會發生「離婚」。[18] 它們以鬆散的群落形式築巢。未配對的雄鳥會捍衛一個臨時領地,並進行展示飛行以吸引配偶。在求偶領地之外會挖掘多個淺窩,並防止其他黑尾鷸接近。一旦產卵,會捍衛窩巢周圍約30—50米(98—164英尺)的區域。[8] 窩巢是一個地面上的淺窩,通常位於短草植被中。[19] 覆巢的親鳥可能會用植被隱藏卵。[8]

每窩產三至六顆蛋,顏色從橄欖綠到深棕色不等,[8]每顆蛋的大小為55 mm × 37 mm(2.2英寸 × 1.5英寸),重39 g(1.4 oz)(其中6%是蛋殼)。[13] 孵化期為22至24天,由雙親共同完成。雛鳥有絨毛,且為早熟性,在雛鳥還小及夜間天氣較冷時會受到親鳥保護。孵化後,它們會被帶離窩巢,並可能移動到污水處理廠、湖邊、沼澤和泥灘等棲地。[8] 雛鳥在25至30天後長出飛羽。[13]

黑尾鷸的繁殖成功率與春季氣溫呈正相關。然而,在極端事件(如火山噴發)期間,可能會發生完全的繁殖失敗。[20]

Remove ads

牠們主要以無脊椎動物為食,但在冬季和遷徙過程中也會食用水生植物。在繁殖季節,獵物包括甲蟲、蒼蠅、蝗蟲、蜻蜓、蜉蝣、毛毛蟲、環節動物的蠕蟲以及軟體動物。偶爾也會食用魚卵、蛙卵和蝌蚪。在水中,最常見的覓食方式是積極探測,一分鐘內可探測多達36次,且常常會把頭完全浸入水中。在陸地上,黑尾鷸會深入軟地探測,也會從地表挑選獵物。[8]

與人類的關係

在歐洲,黑尾鷸只在法國被獵殺,每年被殺死的數量估計在6,000到8,000隻之間。這給西歐的種群增加了額外的壓力,歐洲委員會已經在其成員國中為這個物種制定了管理計劃。[21] 在英格蘭,黑尾鷸以前被視為珍貴的美食。[22] 托馬斯·布朗爵士(1605–1682)曾說:"黑尾鷸被認為是英格蘭最美味的菜餚,而且我認為,就其分量而言,價格也是最高的。" 以前的名稱包括Blackwit,[22] Whelp, Yarwhelp, Shrieker, Barker 和Jadreka Snipe。[23] 在冰島語中,這種鳥的名稱是Jaðrakan。[13]

狀態

全球估計有63.4萬到80.5萬隻黑尾鷸,估計分佈範圍為7,180,000平方公里(2,770,000平方英里)。[9] 2006年,國際鳥盟將這個物種列為近危,因為在過去15年中,其數量下降了約25%。[1] 這也是非歐亞遷移性水鳥協定(AEWA)適用的物種之一。[24] 在2024年,L. limosa被列為澳大利亞環境保護與生物多樣性保護法1999下的瀕危物種。[25]

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads