四縣話

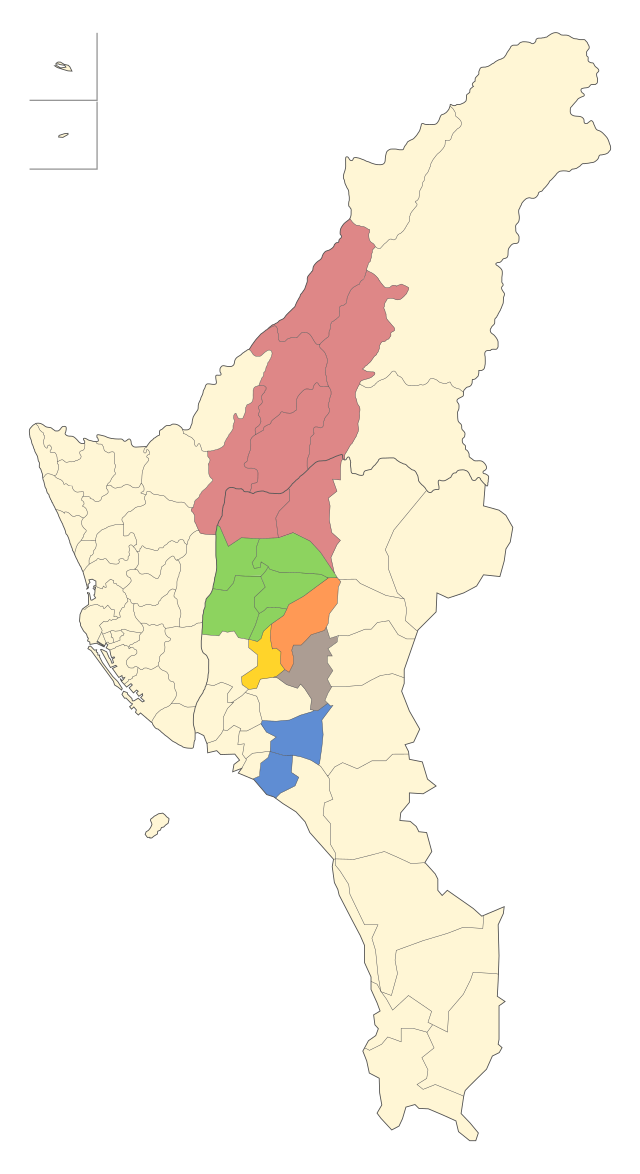

臺灣客家話方言,主要分佈於桃園、新竹、苗栗、高雄、花蓮等。 来自维基百科,自由的百科全书

四縣話,又名四縣、四縣腔(臺灣客家語四縣腔:xi ien/ian kiongˊ[1],客語白話字:si-yen/yan-khiông[1]),是臺灣客家族群使用的一種次方言,同時是台灣客家語次方言之中,使用人口最多的一支,公眾場合的客家語播音,多使用這種語腔。

| |

|

| |

分布範圍

四縣腔廣泛分布於台灣中北部和南部,主要的代表區域有中北部的桃園市、苗栗縣,南部的高雄市、屏東縣六堆地區,習稱為「講四縣」(台灣客拼:gongˋ xi ien/ian[1])。

發展歷史

台灣的客家語有「四海永樂大平安」之稱,即四縣話(包含南四縣腔)、海陸腔、永定腔、長樂腔、大埔腔、饒平腔、詔安腔。其中,四縣話、長樂腔都來自廣東省嘉應州。清雍正十一年(1733年)設立的嘉應州,歷史上管轄了五個縣,即是有名的嘉應五屬。四縣話來自嘉應州的程鄉縣(今梅縣區)、鎮平縣(今蕉嶺縣)、興寧縣、平遠縣,故稱四縣話或四縣腔;長樂腔來自嘉應州的長樂縣(今五華縣),故稱長樂腔。目前,永定腔和長樂腔已經漸漸淡出個人家庭,仍然保留下來的只有「四海大平安」這五種客家次方言。台灣目前仍廣泛使用的客家話僅剩四縣及海陸兩者。

特徵

台灣的四縣話與大陸的梅縣話略有不同,由於四縣移民實際上以嘉應州的鎮平縣,也就是現在的蕉嶺縣為最多,所以台灣的四縣話與大陸的蕉嶺縣客家話更為相近;但實際上,台灣中北部的四縣腔(或稱北四縣腔、苗栗腔)與南台灣六堆的四縣話(南四縣腔),詞彙、音韻仍略有差別,[2][3]全國語文競賽的朗讀就因南北差異而分出(北)四縣、南四縣兩種競賽使用腔調。又四縣字面上包括興寧縣、五華縣,但兩縣舊屬惠州府,較接近海陸腔。

音系

據台灣的教育部出版之《客家語拼音方案使用手冊》,將韻母分為三類:陰聲韻、陽聲韻、入聲韻。發音均以國際音標表示。 [7]

陰聲韻即純為單母音或複母音構成的韻母。

四縣客家話有六個元音[i, e, a, o, u, ɨ],其中[ɨ]實際為舌尖元音[ɿ]。

| a- | ai̯ | au̯ | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| e- | eu̯ | |||||||||

| i- | i̯a | i̯ai̯(南) | i̯au̯ | i̯e | i̯eu̯ | i̯o | i̯oi̯ | i̯u | i̯ui̯ | |

| o- | oi̯ | |||||||||

| u- | u̯a | u̯ai | u̯e | u̯i |

陽聲韻即為鼻音結尾的韻母。可為成音節鼻音、或單(複)元音加鼻音韻尾。

| m̩ | n̩ | ŋ̍ |

| -m | am | em | ɨm | im | i̯am | i̯em | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -n | an | en | ɨn | in | i̯an(南)[9] | i̯en | i̯on | i̯un | on | un | u̯an | u̯en |

| -ŋ | aŋ | i̯aŋ | i̯oŋ | i̯uŋ | oŋ | uŋ | u̯aŋ |

入聲韻即為以塞音(/p̚/、/t̚/、/k̚/)結尾的韻母,其前母音短促。

| -p | ăp̚ | ĕp̚ | ɨ̆p̚ | ĭp̚ | i̯ăp̚ | i̯ĕp̚ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| -t | ăt̚ | ĕt̚ | ɨ̆t̚ | ĭt̚ | i̯ăt̚(南)[9] | i̯ĕt̚ | i̯ŏt̚ | i̯ŭt̚ | ŏt̚ | ŭt̚ | u̯ăt̚ | u̯ĕt̚ |

| -k | ăk̚ | i̯ăk̚ | i̯ŏk̚ | i̯ŭk̚ | ŏk̚ | ŭk̚ | u̯ăk̚ |

以 [t͡sʰo]、[t͡sʰok] 為例:

| 聲調 | 平聲 | 上聲 | 去聲 | 入聲 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 陰陽 | 陰平 | 陽平 | 陰入 | 陽入 | ||

| 調值 | 24(北、南部份)/ 33(南部份)[10] | 11 | 31 | 55 | 2 | 5 |

| IPA | t͡sʰo˨˦ / t͡sʰo˧˧ | t͡sʰo˩˩ | t͡sʰo˧˩ | t͡sʰo˥˥ | t͡sʰŏk̚˨ | t͡sʰŏk̚˥ |

北四縣腔的複詞中,某陰平調之字,若其後字為陰平、陽入、去聲調,則該陰平調(調值 24)之字改唸陽平調(調值 11);[12]南四縣腔則是複詞中的陽平調(調值11)之字,若不於詞末,則改唸陰平調(美濃腔為 33)。[13];大路關腔:大路關廣福村地區二種腔調共七種變調規則,屬於低調的陰平調和陽平調,且變調後的調值大多為中平調33或中升調35,因此當地的聲調聽起來比六堆其它地區來得高。

現今使用狀況

在中國大陸,原屬潮州府的大埔縣、豐順縣,已經與原來的嘉應州合併,設立為梅州地級市。歷史上,從目前中國大陸的梅州地級市管轄的地域,傳入台灣的客家語腔調,除了四縣腔、長樂腔,還有大埔腔、豐順腔。豐順腔主要是豐順縣、揭陽縣兩地的移民。但在台灣的大埔腔、豐順腔使用者,傳統上仍會認同為潮州府之客家人。在台灣,祖籍潮州府客家人除了大埔腔、豐順腔外,還有饒平腔,饒平腔是饒平縣、惠來縣兩地的移民。

在台灣,四縣腔是客家族群使用人口最多的一種次方言,因南北腔調又略有差異,2013年起,全國語文競賽臺灣客家語朗讀文章開始區分為四縣腔及南四縣腔。

排在其後第二位的是海陸腔(四縣腔台灣客拼:hoiˋ liug kiongˊ)。海陸腔源自大陸的惠州府,因此也稱惠州話;即現在中國大陸的惠州市、汕尾市。由於台灣各地的客家語腔調較為繁雜,各地客家人在交流過程中,逐漸向四縣腔和海陸腔靠攏,於是又形成介於四縣腔和海陸腔之間的所謂四海話(海四話)。四海話不是一種特定的客家語腔調,僅是各地客家人在交流過程中互相向對方語音靠攏的形式。台灣的客家語大多可以歸類於客家語學說裡面的粵台片,因此四海話一說,也被用作粵台片客家語的雙關名詞。

四縣腔、海陸腔、長樂腔、大埔腔、饒平腔都來自中國大陸的廣東省,因此台灣客家人必然以廣東省籍為代表,過去祖籍福建省汀州府的客家人,也以粵東(廣東省的舊稱)人自居。粵東客家,閩南福佬,成為對稱。台灣源自福建省祖籍的客家語,主要有永定腔、詔安腔和汀州腔。永定腔源自汀州府永定縣、上杭縣、武平縣,其語音較類似於粵東系(如四縣腔和大埔腔);汀州腔,源自汀州府長汀縣、寧化縣、清流縣、歸化縣、連城縣;詔安腔源自福建省漳州府,主要是詔安縣、平和縣、南靖縣、華安縣的移民。詔安腔和汀州腔與粵台片客語(四海話)差別較大,獨具特色。

腳註

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.