亞美尼亞第一共和國

来自维基百科,自由的百科全书

亞美尼亞第一共和國,正式名稱為亞美尼亞共和國(亞美尼亞語:Հայաստանի Հանրապետութիւն,羅馬化:Hayastani Hanrapetut'yun),又稱亞美尼亞民主共和國(Դեմոկրատական Հայաստանի Հանրապետություն),是亞美尼亞歷史上第一個現代化的民主共和國,也是自中世紀以來第一個獨立的亞美尼亞人國家。1917年俄國革命導致了俄羅斯帝國的覆滅,在短命的外高加索聯邦解體之後,亞美尼亞革命聯盟(達什納克)乘機建立了共和國政權。其議會的203個席位中有103個由亞美尼亞革命聯盟占據[1]。它成立時它的北邊鄰喬治亞民主共和國,西邊鄰鄂圖曼帝國,南邊鄰波斯帝國,東邊鄰亞塞拜然民主共和國。首都為葉里溫市。

亞美尼亞共和國 Հայաստանի Հանրապետություն Hayastani Hanrapetut'yun | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918年—1920年 | |||||||||||

| 格言:Մեկ Ազգ , Մեկ Մշակույթ (亞美尼亞語) 「一個國家,一種文化」 | |||||||||||

| 國歌:Մեր Հայրենիք (亞美尼亞語) Mer Hayrenik (拉丁化) 《我們的祖國》 | |||||||||||

| |||||||||||

| 首都 | 葉里溫 | ||||||||||

| 常用語言 | 亞美尼亞語 | ||||||||||

| 宗教 | 亞美尼亞使徒教會 | ||||||||||

| 政府 | 共和國 | ||||||||||

| 總理 | |||||||||||

| 議會主席 | |||||||||||

| 歷史時期 | 戰間期 | ||||||||||

• 獨立 | 1918年5月28日 | ||||||||||

• 蘇聯入侵 | 1920年11月29日 | ||||||||||

| 人口 | |||||||||||

• 1918年 | 3,000,000 | ||||||||||

| 貨幣 | 亞美尼亞盧布 | ||||||||||

| ISO 3166碼 | AM | ||||||||||

| |||||||||||

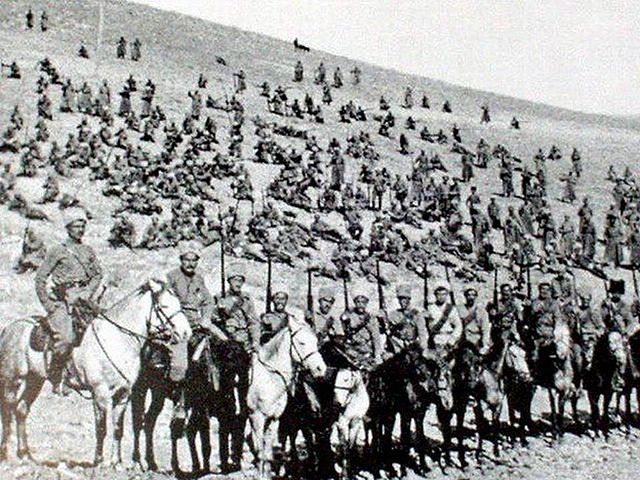

1918年,新成立的共和國立刻陷入了與鄂圖曼帝國的戰爭。領土一度收縮至塞萬湖周圍的一小片領土上。《穆茲羅斯停戰協定》簽署後,亞美尼亞共和國的邊界得以擴大。隨後它又與鄰國喬治亞爆發了一系列邊境衝突。1919年春,在大英帝國的支援下,亞美尼亞的領土擴張至卡爾斯與納希切萬等地,[2]但隨後就在當地的穆斯林起義中失去了這些領土。[3]1919年末,亞塞拜然又對亞美尼亞的贊格祖爾地區發動了進攻。[4][5]戰事逐漸平息後,1920年3月,僑居亞塞拜然的亞美尼亞人又在納戈爾諾-卡拉巴赫發動了叛亂。1920年4月亞塞拜然蘇維埃化,叛亂才隨之結束[6]。1920年8月,來自亞美尼亞共和國的代表簽署了《色佛爾條約》,這一條約讓亞美尼亞共和國又向西擴張了四萬平方英里(10萬平方公里)的領土。但因為希土戰爭中協約國的失敗,條約並未被正式履行。穆斯塔法·凱末爾領導的大國民議會政府在戰後便向亞美尼亞發起了戰爭。[7]最終獨立的亞美尼亞共和國被蘇俄成立的亞美尼亞蘇維埃社會主義共和國所替代[8],而現代亞美尼亞的土地疆域實際上是在蘇聯時代才得以確定。

1920年亞美尼亞第一共和國的疆域包括今天亞美尼亞的大多數地區、卡爾斯、厄德爾和阿爾達漢的部分地區。[9]亞美尼亞共和國與亞塞拜然之間存在關於納希切萬、納戈爾諾-卡拉巴赫、休尼克的領土爭議。而在和喬治亞的邊境線上,亞美尼亞共和國稱擁有洛里的主權,但是這個地區當時受喬治亞管理。[2]亞美尼亞軍隊占據了與亞塞拜然存在領土爭議的地區,在當地建立了有效的行政管理系統。而亞塞拜然則繼續宣稱擁有這些地區的主權。

政治方面,亞美尼亞議會與政府主要由達什納克黨主導。[6]亞美尼亞人民黨和社會民主洪查基安黨等黨派同樣具有一定影響力。

在從成立到滅亡的短暫兩年半中,亞美尼亞第一共和國和四十個國家建立了外交關係,進行了第一次議會選舉,建成了亞美尼亞第一所大學。對後世亞美尼亞的歷史產生了深遠影響,尤其是在重建國家方面。[10]

背景

奇里乞亞亞美尼亞王國於1375年被馬穆魯克王朝滅亡後,亞美尼亞人便失去了他們最後的獨立政權。[11]此後幾個世紀,亞美尼亞高原長期被穆斯林化的突厥人和波斯人統治。1502年,薩法維王朝征服了亞美尼亞,但隨後就在和鄂圖曼帝國的戰爭中將西亞美尼亞割讓與鄂圖曼帝國。1801年,俄羅斯帝國吞併了卡拉巴赫汗國,又在1828年吞併了附屬於卡扎爾王朝的葉里溫汗國和納希切萬汗國[12],占領了亞美尼亞全境。隨後,大批受到壓迫的亞美尼亞人從波斯與鄂圖曼帝國遷回俄屬亞美尼亞,接受俄羅斯帝國的管轄。由於亞美尼亞人大批遷居,亞美尼亞人在納戈爾諾-卡拉巴赫,葉里溫等地區重新成為了主流民族,這些地區後來成為了獨立後的亞美尼亞的核心領土。[13]

第一次世界大戰爆發後,俄羅斯帝國與鄂圖曼帝國在高加索地區爆發了曠日持久的戰鬥。[14]1916年,俄軍在東安納托利亞發起了攻勢,並占領了包括凡城,比特利斯省,埃爾祖魯姆省,特拉布宗等地區。由於此前鄂圖曼帝國對亞美尼亞人的迫害與屠殺,當地亞美尼亞人大多支持俄軍。俄羅斯境內外招募的幾個亞美尼亞營同樣跟隨俄軍參與了多場戰鬥。然而,俄羅斯軍隊在達到目的後卻開始阻止鄂圖曼帝國境內的亞美尼亞人進入俄羅斯境內,甚至解散了這些亞美尼亞營。

二月革命爆發後,俄國臨時政府才告知亞美尼亞人,允許亞美尼亞人重返家鄉的承諾只不過是空頭支票,先前負責保護亞美尼亞難民的俄羅斯士兵也逐漸離開。亞美尼亞人此時意識到他們需要一個獨立的,屬於他們自己的政府。早在布爾什維克革命之前(1917年10月),亞美尼亞人就已組織了一個國家議會,負責組織獨立事宜。

1917年11月7日,十月革命爆發,弗拉基米爾·列寧領導的布爾什維克政府上台。直到此時亞美尼亞人才了解到沙皇政府的企圖。沙皇政權與三國協約曾簽署過一個分割鄂圖曼帝國的戰時秘密協約。按照協約,戰後俄羅斯帝國將獲得鄂圖曼帝國的中東領土,西安納托利亞和奇里乞亞,並且將哥薩克族遷入伊斯坦堡和北安納托利亞。[15]俄羅斯人從來沒有計劃過把亞美尼亞高原還給亞美尼亞人。因此,亞美尼亞人大多歡迎推翻沙皇的革命,但他們多數對蘇維埃政權持反對態度。

1917年11月11日(俄歷24日),亞美尼亞的達什納克,亞塞拜然的穆薩瓦特,喬治亞的孟什維克黨人在喬治亞孟什維克領袖諾伊·佐達尼亞的呼籲下,決定組織梯弗里斯會議,倡導高加索應該地方自治,譴責布爾什維克黨非法奪權,高加索各民族應該靜待秩序恢復。11月28日,會議決定解散先前由資產階級臨時政府建立的外高加索特別委員會,建立外高加索委員會。由於此時俄羅斯還和鄂圖曼帝國處於名義上的戰爭狀態,委員會隨後完成了與鄂圖曼帝國的和平談判,簽署了《埃爾津詹停戰協定》[16]。

次年2月23日,南高加索地區的主要政黨成立了外高加索議會。然而蘇俄在1918年3月3日簽署了《布列斯特-利托夫斯克條約》,將當時屬於委員會的卡爾斯和巴統兩地割讓給了鄂圖曼帝國。因此在1918年3月2日的特拉布宗和平會議上,鄂圖曼人要求外高加索委員會以條約作為談判的基礎,並在委員會代表團猶豫時讓部隊繼續推進。委員會最終在4月5日同意了這一要求。[16]1918年4月22日,委員會宣布成立外高加索民主聯邦共和國,這個短命的國家只持續了一個月時間[17]。

然而又在一個月後的巴統會議中,鄂圖曼帝國又宣稱《布列斯特-利托夫斯克條約》因委員會和鄂圖曼帝國處於戰爭狀態而作廢,新的方案要求委員會割讓葉里溫省和梯弗里斯省的西部。而在共和國代表還未做答覆時,奧斯曼軍隊又一次發動了對高加索的進攻。亞美尼亞軍隊在阿帕蘭等地取得了勝利,但共和國本身已經因戰事不利,內部紛爭等因素瀕臨解體。[18]5月26日,在與德意志帝國談判之後,喬治亞正式獨立。5月28日,亞塞拜然同樣脫離共和國。對於亞美尼亞來說,宣布獨立的時機成熟了。[16]

歷史

1918年5月28日,總部位於梯弗里斯的亞美尼亞民族委員會正式宣布亞美尼亞獨立[18]。委員會在5月30日發表了如下的,「刻意含糊其辭」[2]的獨立宣言。它由尼古爾·阿赫巴良起草,在5月31日向世界各大媒體公布。第一個被通知獨立消息的國家是伊朗。[19]

“鉴于外高加索政治联盟的解体以及阿塞拜疆,格鲁吉亚独立的独立带来的新局面,亚美尼亚民族委员会宣布它为亚美尼亚各省最高和唯一的行政机构。由于事态严峻,全国委员会决定将在不久的将来成立亚美尼亚民族政府。亚美尼亚民族委员会暂时承担所有政府职能,以负责亚美尼亚各省的政治和行政领导。”[2]

由於在阿帕蘭,薩爾達拉巴德,瓦納佐爾等地贏得的勝利,民族委員會要求莫夫西斯·西利克揚繼續追擊逃跑的土耳其軍隊。但西利克揚因為亞美尼亞軍隊已經彈盡糧絕而拒絕了委員會的指令,並下令停止行軍。土耳其的援軍正在趕來,對於新生的共和國來說,和平已然迫在眉睫。[18]

主條目:巴統條約

1918年5月30日,亞美尼亞談判代表通知了正在巴統的奧斯曼代表,表示共和國願意接受鄂圖曼帝國的和平條件,巴統會議由此召開。鄂圖曼帝國拒絕了亞美尼亞對伊莉莎白波爾省的高地的領土要求,作為交換,向亞美尼亞提供了新巴彥,葉里溫,埃奇米阿津(今瓦加爾沙帕特)亞歷山德羅波爾(今久姆里)的部分地區。加上原先亞美尼亞共和國的實控區,亞美尼亞第一共和國的領土將被限制在10000平方公里以內。[18][20]隨著亞美尼亞軍隊在阿帕蘭,薩爾達拉巴德等地取得勝利的消息傳到巴統,鄂圖曼人為「剛剛建立的友好關係」又一次做出了讓步,額外讓出了亞歷山大羅波爾另外1000平方公里的領土。兩國最終於6月4日簽署了巴統條約。[18]

鄂圖曼帝國的盟國德國對此提出了反對意見。1918年6月,得到消息的德國官員通知了亞美尼亞駐伊斯坦堡的代表,告訴他們德意志帝國不承認巴統條約。但他們也承諾將會召開一次會議,對條約進行「修訂」。亞美尼亞人代表被迫對主導簽訂會議的恩維爾帕夏表示感謝,儘管他主導了那場臭名昭著的對亞美尼亞人的大屠殺,亞美尼亞代表仍然要感謝他容忍亞美尼亞共和國的獨立。恩維爾帕夏雖然允許亞美尼亞國家獨立,但他拒絕接受一切有關亞美尼亞擴大領土的設想。他認為「一個亞美尼亞小國絕不能用任何方式影響新土耳其帝國的利益」。[2]

1918年7月,亞美尼亞第一共和國的第一屆政府名單公布,首任總理由達什納克溫和派,奧瓦涅斯·卡賈茲努尼擔任,[21]並確立了紅藍橙三色旗為國旗。[22]8月,亞美尼亞議會在葉里溫市政府舉行了首次會議的開幕式。議會的人數是原亞美尼亞民族委員會人數的三倍,包括38名亞美尼亞人,6名土耳其人與韃靼人,俄羅斯人和亞茲迪人各一名[23]。

主條目:穆茲羅斯停戰協定

儘管在和亞美尼亞的談判中保持著強勢地位,鄂圖曼帝國已經因第一次世界大戰在1918年陷入了巨大的混亂。儘管靠著俄國內戰導致的秩序混亂奪取了高加索地區的不少土地,但在中東地區,土軍卻一直被英軍壓制,最終於1918年10月1日丟失了敘利亞重鎮大馬士革。[24]直到此時恩維爾帕夏仍然保持著樂觀的態度,並堅定的認為鄂圖曼帝國仍有可能贏得世界大戰。[25]然而在巴爾幹的戰敗打碎了奧斯曼精英們最後的幻想。保加利亞的防線在1918年9月被突破,並隨後在《薩洛尼卡停戰協定》中向協約國投降。鄂圖曼帝國的首都伊斯坦堡瞬間暴露在協約國的兵鋒之下。[26]

1918年9月,塔拉特帕夏(也是亞美尼亞大屠殺的製造者之一)造訪了索菲亞和柏林,並得出了結論,即鄂圖曼帝國已經必敗無疑。在他於10月13日宣布辭職後,艾哈邁德·伊澤特帕夏成為了大維齊爾,並開始積極尋求和談。[26]

1918年10月30日,亞美尼亞派代表出席並簽署了《穆茲羅斯停戰協定》,從而結束了鄂圖曼帝國和協約國之間的戰爭狀態。作為條件之一,奧斯曼軍隊將撤回至《布列斯特-利托夫斯克條約》規定的邊境線內,並允許其軍隊暫時在卡爾斯和巴統過冬。[20]至11月,奧斯曼軍隊全部撤出了被劃歸亞美尼亞的葉里溫地區,讓亞美尼亞又獲得了16000平方公里的領土。[2]

土耳其人在1918年5月到9月的入侵行動中,有50000至100000名亞美尼亞人慘遭屠殺。卡爾斯地區死亡人數最多,至少有25000人。 [20]奧斯曼軍隊在1918年徹底摧毀了70多個村莊,[2]洗劫了200多個村莊,[27]劫掠了18000噸糧食,超過十二萬頭牲畜,三萬台農業設備,並帶走了至少8000名年輕男性到埃爾祖魯姆充當奴隸。[2]負責照顧鄂圖曼帝國的亞美尼亞難民的挪威救援人員,未來的諾貝爾和平獎得主弗里喬夫·南森認為,「土耳其領導人的意圖顯然是要消滅亞美尼亞人,甚至包括那些俄羅斯的亞美尼亞人。」[28]

主條目:喬治亞-亞美尼亞戰爭

隨著鄂圖曼帝國失去了對戰爭的信心並最終談和,亞美尼亞軍隊趁機占領了大片區域,其中包括與喬治亞存在領土爭端的洛里地帶。[2]洛里自古以來便是亞美尼亞人的聚居地和領土,在公元九到十一世紀的巴格拉圖尼王朝時期,洛里是巴格拉圖尼家族分支統治的塔希爾-佐拉傑王國的核心領土。[29]但後來其被巴格拉季昂王朝治下的喬治亞王國吞併。1801年與喬治亞一同被俄羅斯帝國控制。當地的喬治亞人口極少,1914年僅有不到100人。而多數則是亞美尼亞人,超過41000人。[2]因此,10月26日,亞美尼亞駐梯弗里斯的外交大使阿沙克·馬扎里安堅稱他們對洛里的主權要求無可爭議。新成立不久的亞美尼亞議會也致函喬治亞,希望能通過友好談判解決領土爭端。喬治亞人同意了亞美尼亞議會的提議,但要求亞美尼亞軍隊先一步撤退。亞美尼亞方面也同意了這一要求。[2]

1918年10月24日,喬治亞軍隊宣布在洛里戒嚴。10月26日,亞美尼亞部隊也奉命撤軍。[2]但在11月到12月,洛里地帶的亞美尼亞人就開始抗議,聲稱喬治亞軍隊軍紀渙散,經常搶劫當地的亞美尼亞村莊和調戲婦女。[30]亞美尼亞政府先後在12月9日和12日提出照會,試圖解決邊境爭端,但均被喬治亞拒絕。最終,忍無可忍的亞美尼亞政府在12月12日對諾伊·佐達尼亞的喬治亞政府發出了最後通牒。喬治亞人以封鎖鐵路作為回應,戰爭隨即爆發。[2]

亞美尼亞軍隊在前期的戰鬥中取得了一系列勝利,奪取了戰略要地薩達赫盧[30]並接近赫拉米河,距離梯弗里斯最近只有30英里。亞美尼亞人的一系列勝利讓英法兩國決定介入戰事。英國人提議在兩國之間設立一個混合行政機構,由英軍在兩軍之間駐紮。此外英法還規定了兩國軍隊的駐軍人數和臨時邊界。在列強的壓力下,亞美尼亞和喬治亞同意在12月31日停戰。在停戰前,喬治亞軍隊發動了幾次成功的攻勢並一度搶回了薩達赫盧。12月31日午夜,停火正式生效。此後洛里大部仍由喬治亞控制,而亞美尼亞也保留了對於當地的領土要求。[2]

由於俄羅斯帝國和鄂圖曼帝國的高壓統治,失去國家的亞美尼亞人長期遭受著迫害和歧視。在亞美尼亞第一共和國成立後,在其他國家的亞美尼亞人開始大規模的遷居到共和國境內,造成了嚴重的難民問題。1918夏天的亞美尼亞已經聚集了超過60萬難民,[31]直到1918年12月,難民人數仍有35萬人左右,[2]其中絕大多數都是來自鄂圖曼帝國統治區的西亞美尼亞人。1918年末到1919年春,西亞美尼亞難民人數達到了30萬人。[32]然而,亞美尼亞共和國政府卻無力安置這些難民。亞歷山德羅波爾有10萬難民只能居住在臨時的安置區或廢棄軍營內。1919年11月,總難民人數仍有333170人。[27]在共和國滅亡的1920年末,難民人數又飆升到了36萬人,[33]達到當時亞美尼亞全國人口(72萬)的一半。

漫長嚴寒的冬天,流感的肆虐和缺乏糧食的窘境讓難民們的生活雪上加霜。據蘇聯統計,從1918年亞美尼亞第一共和國建立到蘇軍開入葉里溫,因饑荒,疾病等因素死亡的亞美尼亞人達到了30萬人。[34]斑疹傷寒,西班牙流感等流行病在擁擠的難民營中快速傳播肆虐。薩爾達拉巴特有40%的人口因疫病等因素死亡,1919年葉里溫有近兩萬人感染斑疹傷寒,1萬人死於暴曬,災荒和傳染病。[2]在亞美尼亞共和國獨立的兩年間,每一千人中平均只有8.7人出生,卻伴隨有204.2人死亡。[2]亞美尼亞境內嚴峻的難民問題一直持續到共和國滅亡,直到蘇聯時代才得到妥善解決。

早在穆茲羅斯停戰協定簽署之前,鄂圖曼帝國第九軍就占領了卡爾斯地區。條約簽訂後,奧斯曼第九軍被要求立刻撤軍,但作為交換,條約也允許他們在當地過冬到1919年。1919年1月7日,在英國的要求之下,第九軍撤回了戰前的俄奧邊界。[2]然而,卡爾斯地帶的主體民族仍是對亞塞拜然和鄂圖曼帝國抱有同情的穆斯林,他們對諸如喬治亞,亞美尼亞這種基督教國家的統治毫無興趣。1918年9月27日,卡爾斯成立了穆斯林全國委員會,主張卡爾斯自治甚至獨立。阿爾達漢,奧爾圖等地也建立了類似的組織[35]。另一方面,由於擔心亞美尼亞的領土進一步西擴,鄂圖曼帝國為穆斯林全國委員會提供了武器等支援。英國同樣對卡爾斯事態持觀望態度。受列強們曖昧態度的鼓舞,1918年12月1日,穆斯林全國委員會宣布西南高加索共和國成立,並得到了亞塞拜然和英國的支持。[36]

納希切萬的狀況和卡爾斯類似,由於穆斯林人口在當地占主導地位,在鄂圖曼帝國,亞塞拜然的支持和大英帝國的默許下,1918年11月3日,當地居民同樣建立了阿拉斯共和國,以流經納希切萬的阿拉斯河為國名。[37]

然而,英國人對兩個穆斯林國家的同情很快便煙消雲散了——西南高加索共和國違背英國指令,挑唆喬治亞穆斯林發動叛亂,令英國人意識到了兩國的領土野心。此外,英國皇家陸軍中將,駐巴庫武官威廉·蒙哥馬利·湯姆森也擔心亞塞拜然和鄂圖曼帝國可能以這兩個小國為橋梁,推動泛突厥主義的進一步擴張。[2]最終英國於幾個月後發兵干預了卡爾斯和納希切萬。英國-喬治亞-亞美尼亞聯軍於1919年4月10日攻滅了西南高加索共和國。同樣短命的阿拉斯共和國也在1919年5月13日被德拉斯塔瑪特·卡納揚帶領的亞美尼亞軍隊滅亡。[38]亞美尼亞由此徹底兼併了納希切萬地區,同時控制了除奧爾蒂西部和阿爾達漢北部的卡爾斯全境。[2]在滅亡這兩個國家後,儘管亞美尼亞共和國的領土得到了擴大,但當地穆斯林對亞美尼亞的入侵一直心懷怨恨和不滿,最終釀成了曠日持久的穆斯林起義的苦果。

主條目:卡爾斯和沙魯爾-納希切萬的穆斯林起義

儘管阿拉斯共和國與西南高加索共和國未有什麼抵抗就在英軍和亞美尼亞軍隊的進攻下迅速投降,但隨著英國從高加索地帶的撤軍,當地的土耳其煽動者們重新活躍了起來。[39][40]他們開始鼓舞當地本就心懷不滿的穆斯林居民發動叛亂。亞美尼亞的近鄰亞塞拜然同樣參與了煽動叛亂的行動,亞塞拜然駐亞美尼亞大使馬哈邁德·塔津斯基甚至直接向叛軍轉移了大筆資金。[27]自1919年7月開始,卡爾斯和納希切萬兩地爆發了多次由亞塞拜然人和土耳其人主導的穆斯林起義。[40]起義軍占據村鎮,殺害亞美尼亞士兵和平民,破壞交通線路,造成了亞美尼亞領土內巨大的混亂。1919年底,叛亂規模達到頂峰,亞美尼亞政府幾乎失去了整個卡爾斯和納希切萬的掌控權。[2]儘管亞美尼亞部隊在1920年的反攻卓有成效,最後一股叛軍仍堅持到1920年6月才被徹底剿滅。[41]

亞美尼亞人對亞塞拜然在背後的挑撥離間心知肚明。這場起義也被算入了持續兩年的亞塞拜然-亞美尼亞戰爭的一部分。

主條目:亞塞拜然-亞美尼亞戰爭

亞塞拜然穆斯林和亞美尼亞人的民族矛盾由來已久。[42]穆斯林突厥人主導的塞爾柱帝國在11世紀時征服了高加索地區,穆斯林們湧入富庶的平原地區,而原先居住於此的基督徒則被趕往山區。隨著時間推移,穆斯林對此地區長期的統治導致了當地穆斯林和基督徒被迫混居,民族分布也變得異常複雜——亞美尼亞基督徒的定居點基本被限制在阿拉斯河流域,山區則被穆斯林牧民和基督徒共同占有。17世紀波斯帝國的擴張進一步導致了雙方矛盾的升級。信奉伊斯蘭教的亞塞拜然人在波斯和隨後的鄂圖曼帝國境內成為了精英階層,而貧窮的亞美尼亞人的地位卻毫無變化。亞美尼亞資產階級的出現動搖了亞塞拜然貴族的社會地位,進一步導致了衝突加劇。在俄治時代,亞美尼亞人的地位有所提升,兩個民族也爆發了多次暴力衝突甚至小規模的種族屠殺,[2][43]其中民族分布混亂的巴庫成為了衝突的中心。

1918年3月,巴庫的達什納克和布爾什維克主義者發動了起義,並在後續引發了一系列的種族屠殺,造成上萬人罹難,史稱三月事件。[44][18]1918年5月,高加索三國在混亂中解散了外高加索民主聯邦共和國,各自宣布獨立。[14]新獨立的亞美尼亞共和國一面和鄂圖曼帝國作戰,另一面又迅速和亞塞拜然民主共和國發生了一系列衝突。9月,土耳其和亞塞拜然支持的高加索伊斯蘭軍攻滅了三月事件中成立的巴庫公社,對當地的亞美尼亞人展開了報復性屠殺,[45][44]一萬到三萬亞美尼亞人因此遇難,[18][46]後稱九月事件,民族仇恨也隨即加劇。此外,由於亞美尼亞堅持在納希切萬,耶利扎維特波爾(今占賈),贊格祖爾,卡拉巴赫等地的主權,而亞塞拜然同樣要求亞美尼亞割讓葉里溫周邊的穆斯林聚居區,兩國政府軍在此時已經在納希切萬和贊格祖爾交火,戰爭實際上已經爆發。[2]

亞美尼亞軍隊在戰爭前期多次試圖奪取亞美尼亞族占大多數,且位於納卡地帶的亞塞拜然城鎮舒沙。[47]1919年1月,亞美尼亞軍隊在徹底結束了和鄂圖曼帝國的戰事(穆茲羅斯停戰協定)後,在安德拉尼克·奧扎尼安帶領下攻占了九個亞塞拜然村莊,但他隨後在英軍的壓力下撤回了部隊。[48]在亞美尼亞吞併卡爾斯和納希切萬的過程中,亞塞拜然軍隊同樣與亞美尼亞發生了交火,並屠殺了占領區的亞美尼亞平民。1919年末,兩軍在贊格祖爾再次爆發戰鬥。在庫爾德騎兵的支援下,亞塞拜然軍隊一度占領了贊格祖爾和休尼克的部分村莊,但在亞美尼亞游擊隊的抵抗下作罷。[2]

1918年到1920年間,亞美尼亞共和國的外交政策可以概括為試圖獲得外國援助,尋求國際承認,以及最終讓亞美尼亞置於特定外國強權(即協約國的歐美列強)的保護之下。美國在亞美尼亞的獨立過程中為亞美尼亞提供了1100萬美元(相當於現今的1.7億美元)的大額援助。但作為代價,美國希望能建設一個委任統治的亞美尼亞。1920年6月,美國參議院否決了這一提議,委任統治方案無疾而終。[49]在領土方面,與高加索的其他兩國一樣,亞美尼亞共和國政府對現有的領土並不滿意。除了和亞塞拜然在納卡地區,和喬治亞在洛里地帶的領土爭端以外,在俄羅斯白軍[50]和希臘[27]的支持下,亞美尼亞也對鄂圖曼帝國和後來的凱末爾政府占據的六大亞美尼亞維拉耶和奇里乞亞有著領土要求。[2]對於白俄人士來說,儘管亞美尼亞和喬治亞,亞塞拜然一樣,都是脫離原俄羅斯帝國掌控得到獨立,但他們相對來說更願意容忍長期持親俄態度的亞美尼亞政權。部分白俄代表認為,一個控制大亞美尼亞和小亞美尼亞的統一的地區強國將會成為俄羅斯在東方的盟友。[2]鄂圖曼土耳其的世仇,希臘王國的總理埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯也是亞美尼亞的堅定的支持者,他經常向亞美尼亞代表團通報事態發展。[51]

在國際外交舞台上,從1918年5月28日建國開始,亞美尼亞共和國與40多個國家建立了正式外交關係。隨著1920年1月安東·鄧尼金帶領的志願軍在頓河地帶被擊潰,為了防止社會主義擴散,國際聯盟終於在1920年1月19日承認了亞美尼亞的獨立主權。此外,1919年2月,亞美尼亞政府在未受正式邀請的情況下,派出了外交代表團並參加了巴黎和會。亞美尼亞代表團在巴黎和會中提出了如下主要要求,可被認為是亞美尼亞建國後總體外交政策的總結:

1.以原俄羅斯帝國和鄂圖曼帝國控制的東西亞美尼亞省份為基礎,建立一個統一的亞美尼亞國家。

2.亞美尼亞的領土應囊括土耳其的六大維拉亞特以及黑海出海口,並包括現政府外高加索重劃範圍內的所有土地。

3.亞美尼亞應享有內部自治,政治和軍事主權。

4.亞美尼亞共和國的永久中立地位應受國際保障。

5.在最終確定亞美尼亞共和國的國際地位之前,必須得到協約國(尤其美國)的外交承認。

6.土耳其軍隊必須撤出1914年邊界的劃定的外高加索地區,並將屬於亞美尼亞的土地、彈藥、鐵路、郵政電報及其他國有和公共財產移交給亞美尼亞。

7.在亞美尼亞軍隊建立之前,邀請一個友好國家的軍隊進駐西亞美尼亞,以保障當地的難民返回家園。

8.促成由協約國代表組成的特別調查委員會,調查土耳其軍隊及官員在被占領的亞美尼亞領土上犯下的嚴重戰爭罪行,並對亞美尼亞民族造成的損害進行評估。委員會應追究土耳其政府的責任,並要求其賠償亞美尼亞民族所遭受的損失。

9.追究土耳其政府成員及高級官員在西亞美尼亞所犯下罪行的責任。組織被驅逐迫害的西亞美尼亞人回歸和恢復其家園的費用應由土耳其承擔,難民歸國和重新安置難民的過程應由亞美尼亞政府及協約國監督。[52]

與鄰國的關係方面,儘管與喬治亞,亞美尼亞幾乎同時脫離外高加索民主聯邦共和國,宣告獨立,但亞美尼亞政府與兩國的關係卻極度緊張。與亞塞拜然尤為如此。在正面戰場上的兩年邊境衝突以外,兩國間還互相存在種族屠殺等戰爭暴行。亞美尼亞軍隊自1918年初開始有組織的對亞塞拜然人進行種族滅絕,摧毀了300個穆斯林村莊,殺害當地的成年男子,[27]在巴庫和布爾什維克一起發動了三月事件,殺害了數千亞塞拜然平民。亞塞拜然軍隊和奧斯曼軍隊聯手,也在幾年間大規模殺戮領土內外的亞美尼亞人,1918年就有2.5到4萬居住在亞塞拜然的亞美尼亞人罹難,51個亞美尼亞村莊僅剩4個,亞美尼亞婦女被綁架和姦污。[53]在巴庫的報復行動(即九月事件)最為駭人聽聞,亞塞拜然和土耳其穆斯林組成的高加索伊斯蘭軍對巴庫城內製造三月事件的布爾什維克,亞美尼亞人和無辜平民執行了報復性屠殺,[54]至少1.5萬亞美尼亞人遇難。[2]儘管在美國和喬治亞的組織和努力下,兩國最終在梯弗里斯簽訂了停戰協議,結束了尤其在贊格祖爾的敵對軍事行動,[27]但實質上戰爭直到亞塞拜然蘇維埃化才宣告結束。

相比於和亞塞拜然之間的血海深仇,亞美尼亞與喬治亞的外交關係相對正常。儘管在建國初期和喬治亞爆發了大規模的邊境衝突,[30]但兩國還是在1919年11月3日簽署了跨境條約,確保了兩國間邊境的長期和平。作為人口少數的亞美尼亞人被喬治亞政府遷出梯弗里斯,亞美尼亞公務員們亦被解僱。[2]在兩國的最終領土解決方案中,亞美尼亞談判代表放棄了阿哈爾卡拉基的領土要求,作為交換,喬治亞放棄了奧爾蒂和洛里南部的領土。談判過後兩國依然都宣布對洛里具有主權,亞美尼亞政府實際控制這片爭議區域。[27]

時間進入1920年,儘管英國人許諾隨後的國際會議將帶來長期和平,但巴黎和會並沒有實質性解決兩國之間的任何問題。卡拉巴赫地帶幾乎在同時成為了亞美尼亞和亞塞拜然兩國爭奪的焦點,也成為了戰爭的主戰場。

卡拉巴赫地帶在歷史上曾被亞美尼亞王國征服,亞美尼亞被薩珊王朝和羅馬瓜分後,卡拉巴赫高地多次易主。[55]11世紀時期,眾多烏古斯突厥部落進駐卡拉巴赫,他們不停在卡拉巴赫的低地和山區遷徙游牧,成為了後來亞塞拜然人的前身。[56]1813年,在《古利斯坦條約》中,愷加王朝將當地割讓給了俄羅斯帝國。[57]儘管屢次改換門庭,卡拉巴赫高地的亞美尼亞人仍然占據絕對多數,1836年俄羅斯帝國的統計顯示卡拉巴赫高地有96.7%的亞美尼亞人口。與之相反,在原卡拉巴赫汗國的領土上,穆斯林在人口方面占據著91%的壓倒性優勢。[58]不過,俄國的統計最大的問題便是沒有統計上數以萬計的亞塞拜然牧民,1845年加上這些流動人口後,俄羅斯的統計表明整個卡拉巴赫的穆斯林的人口達到62000人,而亞美尼亞人僅有30000人。[59]進入近代,卡拉巴赫高地上的亞美尼亞人保持著人數優勢,因此自1918年到1919年間,高地由亞美尼亞人組成的卡拉巴赫委員會管理。英軍進駐高加索之後,威廉·蒙哥馬利·湯姆森中將授意亞塞拜然人霍斯洛夫·貝伊·蘇爾坦諾夫擔任卡拉巴赫和贊格祖爾總督,試圖將兩地併入亞塞拜然。[60]卡拉巴赫委員會無奈妥協,暫時承認在巴黎和會之前承認蘇爾坦諾夫的權威。[61]

巴黎和會關於高加索領土爭端的無疾而終後,當地的亞美尼亞人開始組織叛亂,試圖脫離亞塞拜然政府的控制。但由於協調不力,起義以失敗告終。為了防止潛在的動亂,亞塞拜然部隊轉而在舒沙發起了對亞美尼亞居民的大屠殺[62][63]。亞美尼亞舉國震驚,政府立刻命令德拉斯塔瑪特·卡納揚和加列金·恩日傑的軍隊支援卡拉巴赫起義軍,[64]亞塞拜然也不顧蘇俄軍隊南下的風險和亞美尼亞部隊在西部邊境爆發了多次戰鬥,[64]試圖粉碎亞美尼亞人的抵抗。兩軍在整場戰爭中最大規模的衝突也發生在1920年3月到4月這短短一個月間。除卻在卡拉巴赫爆發的戰鬥,兩軍也在哈薩克爆發了衝突。亞塞拜然軍隊守住了哈薩克,並發動了有效的對亞美尼亞的反擊。[2]然而,亞美尼亞軍隊還未取得實際進展,蘇俄紅軍已經在1920年4月27日發動了進攻,顛覆了亞塞拜然政權,建立了傀儡政府亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國,[65]並控制了舒沙城。卡納揚沒有得到對紅軍開火的指令,因此只得放棄進攻計劃,按兵不動。這場延續近兩年的,血腥的邊境戰爭突如其來的結束了。[66]

主條目:五月起義

由於高加索地區尚有俄國白軍和反共的哥薩克政權阻隔,高加索三國一直未能和蘇維埃俄國建立聯繫。蘇維埃俄國也拒絕承認三個新獨立的高加索國家,蘇俄人民委員會及高加索局呼籲用暴力推翻亞美尼亞政府,並將其稱為「帝國主義的走狗」和「工農的死敵」。蘇維埃政府認為,亞美尼亞政府(即達什納克黨內)內強烈的反共傾向[67][68]與俄國南部反布爾什維克政權的接觸象徵著他們對紅色政權並不友好。[69]

如前文所述,亞美尼亞共和國成立後幾乎從無寧日。在建國後它已經和四個鄰國中的三個(鄂圖曼帝國/土耳其,亞塞拜然,喬治亞)爆發過戰爭,人口中有近一半難民[33],且由於饑荒,疫情和戰爭受到了極其嚴重的經濟破壞。達什納克黨仍然穩坐釣魚臺[70],但隨著1920年初紅軍殺入高加索,馬克思主義思潮迅速在亞美尼亞境內傳播,情況出現了變化,對現狀不滿的亞美尼亞人開始寄希望於一場紅色革命。

亞美尼亞共產黨創立於1920年1月,它的支持者多為受過布爾什維克影響的俄羅斯亞美尼亞人(與之相對,鄂圖曼帝國的亞美尼亞人對社會主義相當冷漠[51])和一部分軍隊中的同情者。它的目標是"詆毀協約國和及其達什納克黨合作者",[71]後來轉為發動武裝革命。以阿維斯·努里賈揚為首的社會主義革命者們受到了1920年4月蘇俄進攻亞塞拜然的激勵,認為時機已經成熟,[51]決心在五月發動起義[72][71]。他的行動受到了譁變的上尉薩爾吉斯·穆薩耶良的支持[51]。1920年5月1日的國際勞動節,亞美尼亞共產黨在首都葉里溫組織了反對達什納克政府的示威遊行,罷工遊行很快演變成了叛亂。穆薩耶良帶著士兵,指揮著裝甲列車「瓦爾丹將軍號」在1920年5月10日加入了布爾什維克叛軍。亞美尼亞共產黨宣布成立革命委員會,並在亞歷山德羅波爾宣布亞美尼亞將轉變為社會主義國家。[73][74]

政府軍立刻採取了措施,亞歷山大·卡蒂相內閣在1920年5月5日倒台,哈馬扎斯普「哈莫」·奧哈楊尼揚領導的全部由達什納克成員組成的新內閣上台,議會宣布了國家緊急狀態並放棄了權利。安德拉尼克·奧扎尼安將軍的左膀右臂塞布赫·內塞西揚[75]成為了鎮壓這次起義的總指揮。5月13日,他的部隊攻入亞歷山德羅波爾,在5月14日擊敗了叛軍。[74]叛軍領袖在隨後悉數被抓捕,穆薩耶良,努里賈揚等人被處決,其他亞美尼亞共產黨領導人們也被監禁流放。[76]

亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國成立後,蘇俄第十一軍輕鬆控制了包括卡拉巴赫地帶的亞塞拜然全境,而贊格祖爾和納希切萬大部地區仍被亞美尼亞控制。為解決長期懸而未決的領土爭端,紅軍和亞塞拜然軍隊從1920年4月開始對兩地發動了多次試探性進攻。加列金·恩日傑領導的的民兵部隊成功抵擋住了這幾次攻勢。7月初,紅軍終於取得了一定進展,在納希切萬地帶撕開了一條走廊。亞美尼亞軍隊試圖發起反擊,但又遭遇了卡維德貝伊帶領的9000人的土耳其軍隊。凱末爾政府與蘇聯的合作讓亞美尼亞軍隊的反擊寸步難行,紅軍在7月末已經攻克了奧爾杜巴德,朱利法和納希切萬全境。1920年7月28日,納希切萬蘇維埃社會主義自治共和國(即納希切萬自治共和國的前身)在第十一軍的監護下宣布成立,面臨土耳其大兵壓境的亞美尼亞政府只能妥協。兩國在1920年8月10日簽訂了停火協議,恰好是《色佛爾條約》簽訂的同一天[77]。協議允許蘇俄紅軍暫時駐紮在贊格祖爾,卡拉巴赫,納希切萬三地。駐亞美尼亞特使鮑里斯·勒格朗負責後續的談判事宜,兩國間的戰爭暫時結束。[51]

主條目:色佛爾條約

由於在巴黎和會上沒能解決亞美尼亞問題,亦沒有國家願意對亞美尼亞實行委任統治,高加索各國的領土爭端又拖到了色佛爾會議才得到商討。威爾遜亞美尼亞計劃也於此時得到了國際聯盟各方的支持。這一計劃將會把特拉布宗,埃爾祖魯姆,凡城,比特利斯等地全部劃歸亞美尼亞[51],而具體邊界則由美國總統伍德羅·威爾遜仲裁。本都地區的希臘人對此決議相當不滿,但希臘政府和亞美尼亞政府都自信的認為,「只要(為本都)提供足夠的自治權保障,問題是可以被解決的。」[51]1920年8月10日,亞美尼亞代表簽署了《色佛爾條約》,從國際法上承認了亞美尼亞作為獨立國家的存在[78]。條約要求黑海海岸吉雷松之東、埃爾津詹、穆什以西、比特利斯及凡湖以南全部劃歸亞美尼亞共和國[79]。亞美尼亞的領土直接擴張了103599平方公里[80],總領土擴大到15萬平方公里,與捷克斯洛伐克或美國伊利諾州大致相等[51]。實際上,如果全盤按照威爾遜亞美尼亞計劃,共和國的領土還要進一步擴充到超20萬平方公里。[51]對高加索三國之間的領土爭端,條約第九十二條規定,如果各國無法通過直接協議確定邊界,則由「主要同盟國」進行邊境線的協商劃定。[81][51]

同日,亞美尼亞政府也和蘇維埃俄國簽訂了和約,結束了贊格祖爾和納希切萬的軍事衝突。[77]此事在國際聯盟諸國處引發了一陣騷亂,亞美尼亞政府被迫澄清和蘇維埃政府的和約只是「為贏得一些時間」的權宜之計,亞美尼亞並不會放棄其反布爾什維克立場。[51]

儘管取得了輝煌的外交勝利,但色佛爾條約並未被穆斯塔法·凱末爾及其大國民議會政府承認。絕大多數土耳其人將條約視為國恥,大國民議會政府向協約國發出照會,聲稱他們絕無可能接受這份條約。[82]憤怒的土耳其民族主義者和軍民在小亞細亞發起了激烈反抗。凱末爾下達命令要「從肉體到政治上徹底消滅亞美尼亞」[83],安卡拉政府旋即對亞美尼亞宣戰。凱末爾計劃先對奧爾圖的亞美尼亞部隊發動突襲,隨後將戰爭擴大到入侵亞美尼亞本土。[2]此時還無人能預料到,隨後爆發的災難性的土耳其-亞美尼亞戰爭,將會在短短幾個月間再一次毀滅亞美尼亞人剛建起的祖國。

主條目:土耳其-亞美尼亞戰爭

對亞美尼亞來說,土耳其部隊的拼死一搏在其計劃之外。但安卡拉政府早在1920年6月就已經在計劃對亞美尼亞的軍事行動了。[2]1920年6月9日,卡齊姆·卡拉貝基爾被指派前往東部前線[84],並得到了一支野戰軍的指揮權和自由任免東部前線所有軍事指揮官和文官的權力[85]。凱末爾早早做出了判斷,歐美各國不會對亞美尼亞提供援助。再加之亞美尼亞和鄰國,尤其是蘇維埃俄國的糟糕關係,土耳其軍隊的軍事冒險有很大可能成功[2]。1920年4月末到5月,在凱末爾的外交努力下,土耳其政府得到了弗拉基米爾·列寧的支持[86],得到了6000把步槍,500萬枚步槍子彈,超過兩百斤的金塊和其他援助[87]。相比之下,亞美尼亞在戰火蹂躪之後仍然百廢待興,在與土耳其新劃定的邊境線上只有裝備陳舊,數量稀少的部隊,可以說毫無戰爭準備可言。

1920年9月13日,凌晨兩點三十分。卡拉貝基爾帶領土耳其第十五軍團的五個營,襲擊了奧爾圖和佩內克的亞美尼亞軍隊。毫無預料的亞美尼亞軍隊全線崩潰,至黎明時分,佩內克已被土耳其軍隊占領。亞美尼亞殘部撤向薩勒卡默什。盟軍和蘇俄紅軍對土耳其的軍事行動毫無反應,凱末爾隨即在9月20日下令卡拉貝基爾繼續進軍,占領卡爾斯和卡厄茲曼。9月28日凌晨三時,第十五軍團故技重施,再次發動夜襲。宛如驚弓之鳥的亞美尼亞守軍再次敗退[2],9月29日土軍進入薩勒卡默什,9月30日卡厄茲曼也被攻克[88]。10月初,亞美尼亞政府懇求盟軍干預,但介於此時英軍正在和亞述人一起鎮壓庫德人起義,義大利和法國軍隊也正在敘利亞和安塔利亞與土軍作戰,盟軍根本無法分出兵力援救亞美尼亞[49]。1920年10月24日,在蘇維埃俄國的暗中支持下[2],土軍發動了整場戰爭中最大規模的戰鬥卡爾斯戰役[49],10月30日,被亞美尼亞人認定「堅不可摧」的卡爾斯城被占領,城內2.5萬名缺少裝備,軍心渙散的亞美尼亞守軍豎起白旗投降。亞美尼亞殘部撤退到亞歷山大羅波爾。一周後亞歷山大羅波爾又失陷,土軍占據亞美尼亞古都阿尼,兵鋒已勢不可擋。

1920年11月13日,喬治亞民主共和國打破中立,發動了對1919年劃定的中立區洛里的進攻[2]。同時亞歷山大羅波爾的土軍向亞美尼亞政府發布了最後通牒,亞美尼亞政府只得屈服。1920年11月18日,雙方達成了初步停火協議[89]。在戰爭中,卡拉貝基爾帶領的土耳其軍隊對卡爾斯和亞歷山大羅波爾的亞美尼亞平民實行了大規模的戰爭暴行,包括屠殺和強姦,受難者逾以萬計[20][90]。亞美尼亞外交部長亞歷山大·哈提斯揚受命前去進行戰敗談判。[49]不過,在屈辱的《亞歷山大羅波爾條約》簽署之前,亞美尼亞共和國就已然作古。

主條目:紅軍入侵亞美尼亞

就在卡拉貝基爾和哈提斯揚還在亞歷山大羅波爾談判之際,蘇維埃俄國政府迫不及待的發動了對亞美尼亞的入侵。約瑟夫·史達林在列寧的授意下,要求其親信謝爾戈·奧爾忠尼啟則進兵亞美尼亞,迅速建立一個親蘇維埃的新政府。11月28日夜,阿納托利·伊里奇·格克爾的部隊攻入亞美尼亞邊境,占領了伊傑萬,全程未遭抵抗[49]。同一日,蘇俄政府在巴庫扶持的亞美尼亞革命委員會宣布亞美尼亞轉變為蘇維埃共和國[2]。亞美尼亞政府此時極度悲觀,認為他們已不可能同時抵抗紅軍和土耳其軍隊,亞美尼亞軍隊和民眾業已筋疲力盡。亞美尼亞政府派出了特使德拉斯塔瑪特·卡納揚和漢巴爾祖姆·特爾特良,開始與蘇俄政府的鮑里斯·勒格朗談判。1920年12月2日,亞美尼亞政府與蘇維埃俄國達成協定,亞美尼亞政府全體辭職,卡納揚暫時領導國家,直到亞美尼亞革命委員會成員進駐葉里溫。勒格朗則保證亞美尼亞將維持戰前邊界[2],協議條款大致如下:

1.宣布亞美尼亞為蘇維埃社會主義共和國。

2.在蘇維埃委員會成立之前,臨時軍事革命委員會臨時接管亞美尼亞政權。

3.蘇維埃俄國承認葉里溫省,贊格祖爾省,卡爾斯省的部分地區,哈薩克省的部分地區,梯弗里斯省的全境是亞美尼亞共和國不可分割的一部分。

4.亞美尼亞共和國的軍官將不會因先前與蘇維埃政權的戰爭而被追責。

5.亞美尼亞現有的政治黨派(如執政黨達什納克黨)及其他黨派的成員不會因其身份遭到迫害。

6.臨時執政委員會由五位布爾什維克黨員和兩名左派成員組成。

7.蘇維埃俄國政府承諾保證蘇維埃亞美尼亞的領土安全。[91]

1920年12月4日,紅軍在無抵抗的境況下進入葉里溫。12月6日,費利克斯·埃德蒙多維奇·捷爾任斯基的秘密警察契卡也得以入城。亞美尼亞共和國實際上停止存在。[49]

主條目:亞歷山大羅波爾條約

在紅軍入侵的同時,亞歷山大·哈提斯揚帶領的亞美尼亞使團仍在與土耳其談判。哈提斯揚認定儘管亞美尼亞政府已經妥協投降,儘快簽署停戰協定仍是重中之重。他擔心卡齊姆·卡拉貝基爾的土耳其部隊可能會先一步攻克葉里溫和埃奇米阿津[2],而未來的亞美尼亞人將會永遠失去這兩片土地。1920年12月3日,《亞歷山大羅波爾條約》正式簽訂。儘管哈提斯揚多次懇求土耳其政府,希望能夠保留被亞美尼亞人視作聖山的阿拉拉特山,古都阿尼,蘇爾馬魯等對亞美尼亞文化具有象徵意義的領土,但都遭到了土耳其方的回絕[92]。此外,條約還要求亞美尼亞政府放棄《色佛爾條約》[93],在納希切萬對亞塞拜然做出領土讓步,軍隊裁軍至1500人,外交,通訊與交通受土耳其監督等[94]。一言以蔽之,這一條約實質上把亞美尼亞變成了土耳其的保護國[95]。不過由於1920年12月2日,亞美尼亞政府已經向紅軍投降並不復存在,這份和約實際上是非法和約,不具備現實效益[92]。亞美尼亞臨時政府也宣稱這一條約非法[96]。亞美尼亞的領土疆域在隨後的《卡爾斯條約》才被正式劃定[97]。至此,亞美尼亞第一共和國的歷史塵埃落定,短命的共和國最終亡於「布爾什維克的鐵錘和土耳其的鐵砧」之間[54]。

政治

主條目:亞美尼亞共和國議會(1918-1920)

亞美尼亞共和國是一個議會制國家,國家政權掌握在其「國民議會」手中。亞美尼亞共和國議會由其議長領導,從1918年獨立到1920年滅亡為止,亞美尼亞共有三位議會議長。歷任議長的名單如下:

儘管有三位議長,但由於卡賈茲努尼上台時亞美尼亞政府已經瀕臨崩潰,歷史上僅有兩屆正常運行的國民議會。在1918年的第一屆議會上,達什納克占據18個席位,而亞美尼亞人民黨,亞美尼亞社會革命黨和社會民主洪查基安黨各有6個席位。此外還有六名伊斯蘭代表,兩位無黨派人士,一個俄羅斯人代表和一個亞茲迪人代表。而在1919年的議會中,達什納克黨已經占據了絕對優勢,他們獨占了73個席位,憲政黨占4個席位,其餘位置被兩個伊斯蘭代表,一個無黨派人士瓜分。亞美尼亞女性在國民議會中也首次得到了參政的機會。1919年,有三位女性當選為亞美尼亞議會的議員,她們都是達什納克的成員,標誌著在保障女性權益方面共和國的進步[98]。

亞美尼亞的最高立法機關議會將會任命最高行政機關,即亞美尼亞共和國政府的總理。總理有權力提名由部長們組成的新一屆政府名單,而這份名單也需要得到亞美尼亞議會的批准。亞美尼亞共和國政府由總理領導,對議會負責。歷任亞美尼亞總理的列表如下:

| 圖片 | 姓名 | 任期開始 | 任期結束 | 所屬黨派 |

|---|---|---|---|---|

|

奧瓦涅斯·卡賈茲努尼(Hovhannes Kajaznuni) | 1918年6月15日 | 1919年4月27日 | 亞美尼亞革命聯盟 |

|

亞歷山大·卡蒂相(Alexander Khatisian) | 1919年4月27日 | 1920年5月5日 | 亞美尼亞革命聯盟 |

|

哈馬扎斯普「哈莫」·奧哈楊尼揚(Hamo Ohanjanyan) | 1920年5月5日 | 1920年11月23日 | 亞美尼亞革命聯盟 |

|

西蒙·弗拉強(Simon Vratsian) | 1920年11月23日 | 1920年12月2日 | 亞美尼亞革命聯盟 |

需要特別註明的是,亞美尼亞第一任總理奧瓦涅斯·卡賈茲努尼的任期理論上結束於1919年8月7日,但實際上,其繼任者亞歷山大·卡蒂相在1919年4月27日起就擔任代總理一職,因此此表格以此二人實際完成權力交接的時間為準。亞美尼亞第一共和國共組建了八屆政府,雖然說名義上有六屆聯合政府,但實際上幾乎都由亞美尼亞革命聯盟主導。

不管是在亞美尼亞民族運動中,還是在亞美尼亞第一共和國成立後,亞美尼亞革命聯盟(又簡稱達什納克)都是絕對的政壇巨無霸。1890年,達什納克由亞美尼亞民族運動的領袖,克里斯塔波爾·米卡埃良等人創建[99]。它是亞美尼亞第一共和國內第三老資歷的政治黨派,僅次於1887年創立的社會民主洪查基安黨[100]和1885年建立的亞美尼亞第一個政黨亞美尼亞人黨[101]。在1919年的亞美尼亞議會選舉上,他們正式確立了在亞美尼亞政壇的壟斷地位。亞美尼亞的三位議長,四位總理全部出自這個黨派,達什納克代表擠滿了亞美尼亞議會和政府。在政治理念方面,達什納克黨深受馬克思主義的影響,亦曾加入過第二國際。不過,達什納克在黨章中強調要建立「社會公正的民主社會主義共和國」[102],加之與蘇維埃俄國的外交爭端和與協約國的親近,因此長期秉持反布爾什維克立場[103]。不過,達什納克黨內遠非同心同德。它被認為「並非一個鐵板一塊的機構,而是在民族解放事業中以廣泛的聯盟形式存在」[27]。黨內的民族主義者和社會主義者之間素有衝突,知識分子與黨內頭目間也存在鴻溝。不過達什納克在國內與外交場合仍著重表現其團結一致的形象[27]。1920年蘇俄軍隊入侵亞美尼亞之後,達什納克黨隨之被取締,領導人四處流亡[104]。

至於其他黨派,亞美尼亞立憲自由黨(即現在的亞美尼亞民主自由黨,或稱拉姆加瓦爾)則是一個反革命的自由民主主義政黨,反對階級鬥爭,呼籲國內團結。它由亞美尼亞人黨和一部分社會民主洪查基安黨的改革派成員組建。另一個具有較大影響力的政治派系是亞美尼亞人民黨。相對於拉姆加瓦爾,它無疑是更加純粹的反革命的資產階級黨派[27]。它是一個年輕的黨派,成立於1917年並受到了俄羅斯立憲自由黨理念的啟發。其主要推行民粹主義宣傳,支持自由主義,漸進式改革,支持者主要是中產階級和商人[50]。1921年亞美尼亞山地共和國的起義失敗後,該黨主要領導人也出走海外。

亞美尼亞的布爾什維克黨拒絕參與議會選舉。他們最初的的影響力不大,直到1919年一連串的戰爭和饑荒後才有所提升。它們之間幾乎沒有有效的協調組織,不過依然可以看出,布爾什維克內的激進派掌握著亞美尼亞黨支部的大權。與其他前沙俄國家的布爾什維克一樣,他們反對亞美尼亞獨立,希望亞美尼亞能早日回歸蘇維埃俄國的懷抱[27]。1920年布爾什維克們組建了亞美尼亞共產黨。他們發動了五月起義[105],在紅軍入侵亞美尼亞後成為了最終的勝利者。

社會民主洪查基安黨是唯一一個在西亞美尼亞和東亞美尼亞都具有廣泛影響和大量黨員的馬克思主義黨派。這個黨派始建於1887年,最早的名稱為洪查基安革命黨,由七名生活在俄屬亞美尼亞的年輕人創立。他們都是從歐洲留學歸國的高材生,且收到了恩格斯,普列漢諾夫,以及後來的列寧的思想的啟發[106]。不過隨著第一次世界大戰爆發,大量洪查基安黨黨員加入了孟什維克和布爾什維克,這使得這個黨派在亞美尼亞政壇的影響力相對有限,僅靠一小批的忠實老黨員和部分來自凡城的流亡者維持運作[27]。從意識形態角度來說,其自認為是社會民主主義的黨派,並支持亞美尼亞民族主義。

洪查基安黨之外,亞美尼亞社會民主主義者因對馬克思主義的闡釋不同,分裂成了五大派別,隨後他們又因為布爾什維克-孟什維克決裂的緣故再一次分化。大多數社民主義者選擇支持孟什維克。國際主義者,亞美尼亞的孟什維克黨領導人阿爾沙克·佐赫拉比揚是這些社民主義者的靈魂人物。不過在他因傷寒去世後,「亞美尼亞的孟什維克主義隨著它最具口才和煽動力的倡導者的死,煙消雲散」[27]。社會民主主義者的另一分支派系「特定派」主張在考慮亞美尼亞黨國情,歷史,文化,政治等因素的情況下,建立一個獨立的,帶有民族特性的亞美尼亞社會主義國家。他們不同於布爾什維克和孟什維克,支持亞美尼亞的獨立和科學社會主義。特定派在東亞美尼亞有一定影響力,其思想家達維特·阿納農也批判過拉姆加瓦爾等黨派對西亞美尼亞的過分重視[27]。

最後一個有一定影響力的黨派是亞美尼亞社會革命黨。這一黨派在社會經濟方面的政策幾乎和達什納克相同,由不滿達什納克黨內對西亞美尼亞的過度重視的一些黨員脫黨組成。不過他們幾乎沒有在亞美尼亞各省掀起什麼波瀾。亞美尼亞社革黨雖然同情蘇維埃俄國,但仍堅持亞美尼亞民族獨立的立場,反對蘇俄政權的合法性。由於他們堅持通過和平手段反對達什納克黨,因此他們對處於壟斷地位的達什納克來說,不過是一個「無關緊要的,甚至有用的阻礙」而已[27]。

儘管亞美尼亞第一共和國僅持續了不到兩年半的時間,但亞美尼亞國內的定期出版物行業卻在這期間迎來了繁榮期。從1918年5月28日開始,亞美尼亞共和國內共出現了60餘種報紙,其中絕大多數都在首都葉里溫出版。這段歷史時期內出現的亞美尼亞報刊與政治生態的繁榮發展密不可分。這些報刊可簡要分為三類:亞美尼亞共和國政府出版的官方報刊,隸屬於或支持各政黨的出版物,以及數量較少的無黨派/獨立報刊。

政府報刊的主要職責是公布並傳播政府和議會通過的法律、法令、決議與命令。亞美尼亞最主要的政府報刊是三日刊《政府公報》,從1918年9月到1920年7月均有出版。另一個官方報紙是《亞美尼亞民族委員會通訊》,但出版時間極短。亞此外,亞美尼亞政府還曾短暫出版過一些隸屬於政府部門和科研單位的刊物。亞美尼亞國防部的官方出版物《戰士》是周刊形式,在1920年才開始出版,但隨後便在土耳其-亞美尼亞戰爭爆發後中斷。此外還有在1920年僅出版一期的《農業學報》,在葉里溫刊印出版的醫學刊物《衛生工作者》等。

半官方出版物同樣廣泛存在,如主要聚焦經濟方面的《亞美尼亞合作社》,在卡爾斯出版的雙日刊物《工人之聲》,納戈爾諾-卡拉巴赫的地區性報紙《卡拉巴赫信使》和《阿爾察赫》等等。

如上文所述,亞美尼亞政黨眾多,其中有影響力的各黨派,無論執政黨達什納克,在野黨拉姆加瓦爾,亞美尼亞人民黨等,甚至布爾什維克等非法黨派都有其官方刊物。右翼兩黨拉姆加瓦爾和亞美尼亞人民黨共出版了五份官方報紙,雖然都代表民族主義右派,但訴求和政治理念亦有所不同。拉姆加瓦爾的官方報刊《亞美尼亞之聲》更受西亞美尼亞的右翼支持者和難民群體的歡迎。與之相對,亞美尼亞人民黨的官方報刊《人民》則受到東亞美尼亞(即前俄屬亞美尼亞)的知識分子和民族自由派的支持。

亞美尼亞最具政治力量的黨派達什納克代表著中左翼力量,出版了多達13種刊物來維持其在政治舞台上的霸主地位。主要的機關報有在葉里溫出版的《鐘聲》《勞動》《前進》《亞美尼亞工人》等。至於其他報刊則多為各地工人,學生自發創作的地區性刊物。溫和左翼報刊包括亞美尼亞社會革命黨與孟什維克刊物,共計六種。社會革命黨的機關報《社會革命者》於1919年5月首次出版於巴庫,至1920年4月停刊。孟什維克的主要刊物是在葉里溫出版的三日刊《火花》和亞歷山大羅波爾出版的三日刊《人類》。1919年1月30日,舒沙的亞美尼亞孟什維克支持者出版了《新生活》周刊,但只連載了短短五期。

極左翼報刊對亞美尼亞共和國政府多持批評態度,且大多數都是布爾什維克刊物。它們中最著名的是從1918年9月開始,共計連載了22期的《言論》。最具轟動性的則是布爾什維克組織「斯巴達克」在1919年5月1日出版印刷的《斯巴達克》。此外諸如亞歷山大波爾出版的《工人》和《浪潮》,哈格帕特出版的《洛里農民之聲》,布爾什維克機關報《共產黨人》等也曾短暫連載,但不過幾期後就遭政府查封。布爾什維克之外的激進左派也發行了大量的親左翼報刊,如葉里溫的《農民之聲》和亞歷山大羅波爾的《農民聯合會》等。依託這些通過合法或非法形式傳播的報刊,本來幾乎沒有群眾基礎的布爾什維克主義得以在亞美尼亞快速擴張,最終瓦解了脆弱的民主共和國。

政治類報刊大多由其支持的政黨資助,因此出現了空前的繁榮局面。相比來說,由於缺乏資金等原因,亞美尼亞的無黨派/獨立報刊業則極為薄弱。絕大多數表面上的獨立報刊不是夭折,就是實際上被各政黨控制或影響。此類刊物包括日報《亞歷山大羅波爾通訊》,1919年出版的《理想》,《新道路》,俄文期刊《學校的旗幟》等。此外還有一些葉里溫各高校的學生們自主組織的周刊和《埃奇米阿津》和《阿拉拉特》等宗教學,神學月刊。

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.