热门问题

时间线

聊天

视角

温室气体

大气中能够吸收红外辐射并将其散发回地球表面的气体的统称 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

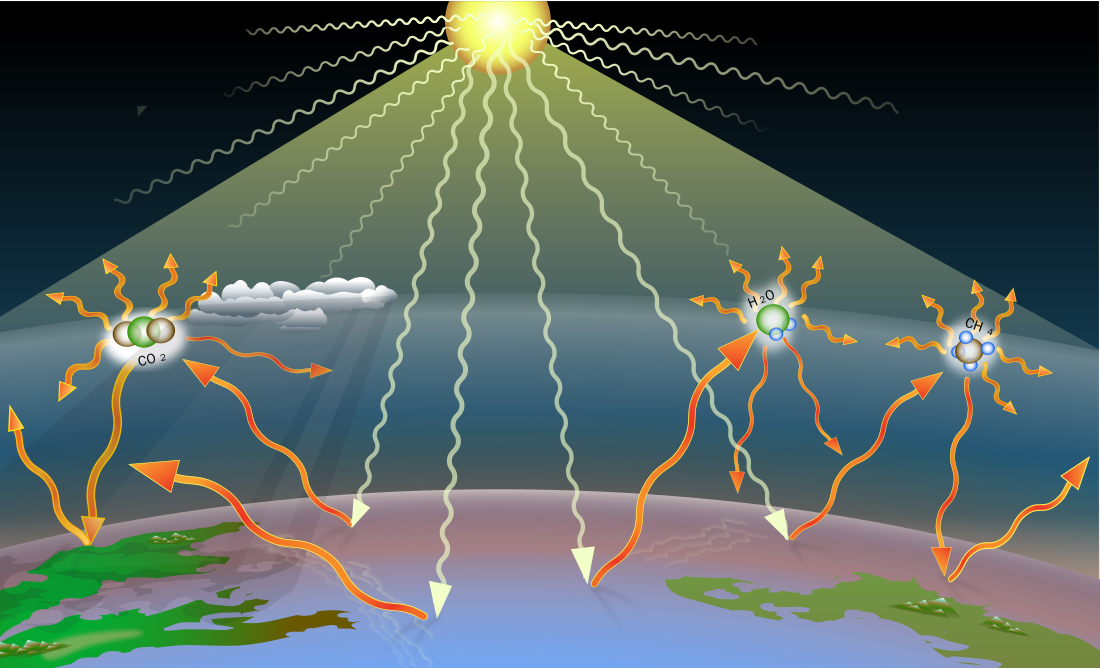

温室气体(英语:Greenhouse gas)是在如地球般的行星大气层中的气体,有提高行星表面温度的作用。这类气体与其他气体不同之处在于其会吸收行星本身发出的电磁波谱,而产生温室效应。[1]地球被阳光加热,导致表面产生辐射能,然后大部分被温室气体吸收。如果大气中没温室气体,地表的平均温度将会成为约-18°C (0°F),[1]而非目前的平均15°C (59°F)。[2][3]

地球大气中最丰富的温室气体(以平均莫耳分率,由大到小排序)分别为:[4][5]水蒸气(H

2O)、二氧化碳(CO

2)、甲烷(CH

4)、一氧化二氮(N

2O)、臭氧 (O

3)、氯氟碳化合物(CFC和HCFC)、氢氟碳化合物(HFC)、碳氟化合物(CF

4、C

2F

6等)、 六氟化硫(SF

6)和三氟化氮(NF

3)。水蒸气是一种强效温室气体,但其浓度并非由人类直接造成,[6]它不是导致气候变化的主要驱动因素,反而是一种气候变化反馈。[7]而全球暖化约有四分之三是由二氧化碳所造成,且其可能需要数千年的时间才能被碳循环完全吸收。[8][9]剩余的暖化作用大部分是由甲烷造成,这种气体在大气中的平均存在时间为12年。[10]

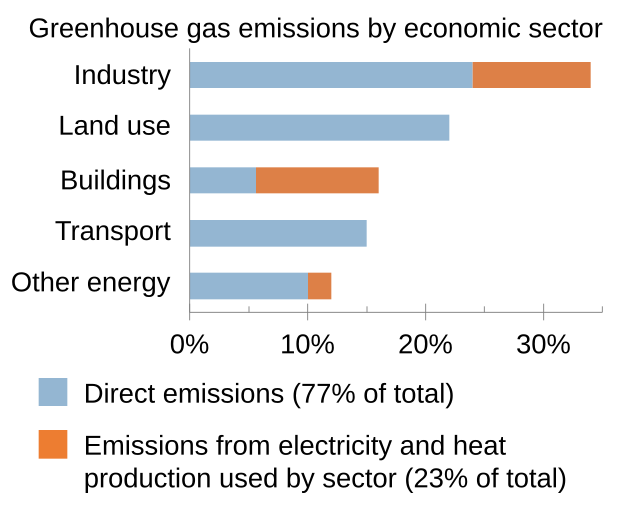

自第一次工业革命起(大约于1750年)以来的人类活动已导致大气中的甲烷浓度增加150%以上,二氧化碳浓度增加50%以上,[11][12]是过去300多万年以来前所未见的水平。[13]人类排放的二氧化碳绝大多数来自燃烧化石燃料(主要是煤炭、石油和天然气),其他的来源有水泥制造、肥料生产以及如森林砍伐等土地利用变化。[14]:687[15][16]甲烷的排放源有农业、化石燃料生产、废弃物及其他来源。[17]

根据非营利组织Berkeley Earth提供的数据,由于温室气体排放,自前工业化时期(1850至1899年)开始迄今,全球平均地表气温已上升超过1.2°C (2.2°F)。如果目前的排放率持续,到2040年至2070年之间的某个时候,地表气温上升将会超过2.0°C (3.6°F),这是IPCC所提及的"危险"水准。[18]

Remove ads

特性

温室气体具有红外线活性,表示其可吸收和发射与地球表面、云层和大气所发射相同长波段范围内的红外线辐射。[19]:2233

地球上99%的干燥大气(不包含水蒸气)是由氮(N

2) (78%)和氧(O

2) (21%)组成。由于这两种气体的分子是双原子分子,其中电荷分布不存在不对称性,[20]因此几乎完全不受红外线热辐射的影响,[21]碰撞诱导吸收和发射中的吸收效果非常小。[22][23][24]另外0.9%的大气成分为氩 (Ar) ,它是单原子气体,完全不会吸收热辐射。另一方面,二氧化碳(大气中占比0.04%)、甲烷、一氧化二氮,甚至含量较少的微量气体占地球大气的比例不到0.1%,但由于它们的分子含有不同元素的原子,因此电荷分布呈不对称性,会有分子振动与电磁辐射相互作用,让它们具有红外线活性,因而有导致温室效应的作用。[20]

Remove ads

地球吸收一些从太阳而来的辐射能,将其中一些以光的形式反射,并将其余的以热辐射的形式反射或辐射回太空。行星的表面温度取决于输入和输出能量之间的平衡。当地球能量收支发生变化时,表面会变暖或是变冷,导致地球气候发生各种变化。[25]辐射强迫是一种以瓦/平方米为单位计算的指标,表征影响气候因素外部变化的影响。它的计算方式是由这种外部变化立即引起的大气层顶部 (top-of-atmosphere,TOA) 能量平衡的差异。所谓正向强迫(例如温室气体浓度增加)表示到达大气层顶部的能量多于离开的,而会累积额外的热量,而负向强迫(例如二氧化硫在大气中形成的硫酸盐气溶胶)会导致冷却效应。[19]:2245[26]

在低层大气中,温室气体与地表进行热辐射交换,并限制辐射热流离开地表,而将向上辐射传热的总体速率降低。[27]:139[28]温室气体浓度增加后也会将上层大气温度降低,因为上层大气中的温室气体比下层为薄,温室气体重新散发的任何热量更有可能传播到更远的太空,而不会与上层中较少的温室气体分子相互作用。结果是高层大气层的范围正在缩小。[29]

Remove ads

本节摘自全球暖化潜势。

全球暖化潜势(GWP)是衡量温室气体进入大气层后在给定时间范围内吸收多少红外线热辐射的指数。 GWP让不同的温室气体在"造成辐射强迫的有效性"方面具有可比性。[30](p. 2232)它以相同质量的二氧化碳(作为参考气体)能吸收辐射的倍数表示。因此GWP是以二氧化碳作为基准。而对于其他温室气体,则取决于其吸收红外线热辐射的强度、气体离开大气的速度以及所需的时间。

例如甲烷于20年内的GWP (GWP-20) 为81.2,[31]表示泄漏一吨甲烷相当于在20年内排放81.2吨二氧化碳。由于甲烷在大气中的寿命比二氧化碳短得多,因此在较长时间内其GWP会低得多,GWP-100(100年)为27.9,GWP-500(500年)为7.95。[31](p. 7SM-24)

二氧化碳当量(以CO2e、CO2eq或CO2-e表达)可根据GWP计算。二氧化碳当量成为测量不同气体对气候影响的通用尺度。它的计算方式为用GWP乘以其他气体的质量而得。

特定气体在温室效应的作用

下表显示发挥最大作用的温室气体。如果没这些气体,地球表面的平均温度将会成为约-18°C (0°F),[1]而非当前的15°C (59°F) 左右。[2]并指出对流层臭氧 - 在平流层中的臭氧具有冷却作用,但在对流层的臭氧,却与一氧化二氮和氯氟碳化合物具有相同的暖化作用。[33]

Remove ads

人类行为导致自然温室效应发生变化,此现象有时被称为"增强式温室效应"。[19]:2223每种气体的增强温室效应程度取决于此气体的特性、丰度以及它能产生的间接影响。例如某种质量的甲烷在20年的时间范围内所产生的直接辐射效应比相同质量的二氧化碳强约84倍。[39]自1980年代起,温室气体强迫产生的影响(相对于1750年)也因使用IPCC推荐的大气辐射传输模型而获得高精度的估计。[40]

温室气体的浓度通常以体积百万分之一 (ppm) 或十亿分之一 (ppb) 为单位测量。 二氧化碳浓度为420ppm表示每百万个空气分子中有420个是二氧化碳分子。从第一次工业革命开始到1958年约200年期间,二氧化碳浓度首次增加30ppm。然而接下来所增加的90ppm是在56年内完成(从1958年到2014年)。[12][41][42]而在2000年代的增长率仅及2000年至2007年间的37%,速度之快为前所未见。[43]

许多观测结果可在各种大气化学观测数据库在线上取得。以下是IPCC确定的最具影响力的长寿命、充分混合的温室气体,及其于对流层中浓度和直接辐射强迫能力。[44]大气科学家定期从世界各地收集的样本中测量这些微量气体的丰度。[45][46][47]但不包括 1.水蒸气,因为其浓度变化被推算为由其他温室气体以及臭氧的变化,而间接引起的气候变化反馈、2. 臭氧的浓度仅由导致臭氧消耗的各种制冷剂间接改变、3. 一些短寿命气体(例如一氧化碳、氮氧化物)和气溶胶(例如矿物粉尘或黑碳)因为作用有限,且变化较大,4.还有小批量生产的制冷剂和其他卤化气体,[44]:731-738 以及列于2021年IPCC第一工作组报告附件三的气体。[48]:4-9

a莫耳分率:μmol/mol = ppm = 百万分之一 (106)、nmol/mol = ppb = 十亿分之一 (109)、pmol/mol = ppt = 兆分之一 (1012)。 A IPCC表示对二氧化碳而言,"无法给予单一的大气寿命数字"。[44]:731主要是由于人类在化石碳的开采和燃烧对地球碳循环造成极快速增长以及累积的扰动。[53]根据AR5评估中引用耦合气候模式比对专案(CMIP)的模拟,截至2014年,化石二氧化碳排放量在现有大气浓度之上,理论上有10至100吉吨碳的增量,预计有50%将在不到一个世纪的时间内会被陆地植被和海洋的碳库清除。[54]预计很大部分(20-35%)将在大气中保留几个世纪到几千年,其持久性分率会随着增率而增加。[55][56] B 表中数值是相对于1750年的。AR6报告中的有效辐射强迫,包括大气和地表快速调整的影响。[57]

Remove ads

此类气体于大气中的浓度由"源"(人类活动和自然系统的气体排放)和"汇"(通过转化为不同的化合物或被水体吸收)之间的平衡决定。[58]:512

在指定时间后残留在大气中的排放物的比例是"大气中分率(AF)"。年度大气中分率是某一年大气增加量与当年总排放量的比率。 截至2006年,二氧化碳的年大气中分率约为0.45。于1959年至2006年期间,每年的分率增加速度为0.25 ± 0.21%。[59]

除水蒸气的大气寿命约为九天之外,[60]其他主要温室气体均混合良好,需要很多年才能离开大气。[61]虽然要准确了解温室气体离开大气层的时间并不容易,但科学界对主要温室气体的大气寿命有做一些估计。 研究人员Jacob (1999年)报告中[62]提出的定义:大气化学物质X在单箱气候模型中的寿命,即X分子在箱中停留的平均时间。从数学上讲,可定义为箱中X的质量(以公斤为单位)与其去除率之比,去除率是流出箱的X流量()、X的化学损失()以及X的析出()(均以公斤/秒(kg/s)为单位)的总和:

.[62]

如果气体停止输入箱中,经过的时间后,箱中的浓度会降低约63%。

因此估计气体于大气中的寿命,是衡量其在大气中的浓度突然增加或减少后恢复平衡所需的时间。单一原子或分子可能会流失或是沉降到土壤、海洋和其他水域,或是植被和其他生物系统之中,而将过量的浓度降低到与背景浓度相同。实现这一目标所需的平均时间就是平均寿命。

二氧化碳的大气寿命具有变动性,无法精确计算。[19]:2237[39][63]类似的问题也适用于其他温室气体,其中许多气体的平均寿命比二氧化碳更长,例如二氧化氮的平均大气寿命为121年。[39]

水蒸气浓度因地区而波动,但人类活动不会直接影响其浓度,但有局部范围(例如受灌溉田地的附近)会有例外。当全球气温因人类活动升高,会增加水蒸气浓度,根据克劳修斯-克拉佩龙方程,每单位体积会因温度升高而将有更多的水蒸气。此过程称为水蒸气反馈。[64]大气中的蒸气浓度变化很大,很大程度上取决于气温,从极冷地区的不到0.01%到气温在32°C左右地区饱和空气中的3%(按质量计)。[65]

来源

大多数温室气体都有自然来源及人为来源。有个例外是纯由人类造出的合成卤化碳,此物质无天然来源。在前工业化全新世期间,当时大气中不同气体的浓度大致恒定(大型自然的源和汇之间约略维持平衡)。在工业化时代开始后,人类透过燃烧化石燃料和砍伐森林的活动将温室气体大量排放进入大气。[3]:115[66]

主要的人为温室气体是二氧化碳 、一氧化二氮 、甲烷、三组氟化气体(六氟化硫(SF6)、氢氟碳化合物(HFC)和碳氟化合物(PFC)。[67]虽然温室效应在很大程度上是由水蒸气所驱动,[68]但人类排放的水蒸气并不是导致暖化的重要因素。

虽然氯氟碳化合物(CFC)是温室气体,但受到《蒙特利尔议定书》的监管,签订议定书的动机是因CFC会导致臭氧层消耗,而非导致全球暖化。臭氧层消耗对暖化的影响很小,但有时媒体会将此两种过程混为一谈。 来自170多个国家的代表于2016年在联合国环境署高峰会上达成一项具有法律约束力的协议 - 在《蒙特利尔议定书》的基加利修正案中议定要逐步淘汰HFC。 [69][70][71]由于CFC-12有消耗臭氧层的特性,已被淘汰(除某些必要用途外)。[72]活性较低的卤烷也将于2030年完成淘汰。[73]

监测

温室气体监测涉及直接测量温室气体排放及数量。有几种不同方法可用来测量大气中二氧化碳浓度,包括红外线分析法和测压法。甲烷和一氧化二氮则用其他仪器测量。从太空测量二氧化碳的方法,例如透过[[美国国家航空暨太空总署|NASA}}的轨道碳观测站,以及卫星地面站网络(例如欧洲的综合碳观测系统)。

年度温室气体指数 (Annual Greenhouse Gas Index,AGGI) 由美国国家海洋暨大气总署(NOAA) 的大气科学家定义为"在有足够的全球测量数据的任何年份,由于长期存在且充分混合的温室气体而产生的总直接辐射强迫与1990年基期的比率"。[38][74]这些辐射强迫水平是相对于1750年的水平(即第一次工业革命开始之前)而言。选择1990年是因为它是《京都议定书》的基准年,也是第一个IPCC气候变化评估报告发布的年度。

NOAA就此表示,AGGI"衡量出(全球)社会为应对气候变化所实现的既有承诺。它基于来自世界各地最高品质的大气观测数据,具具甚低的误差。"[75]

本节摘自地球大气中的二氧化碳#资料网络。

有多个地表测量(包括使用容器和连续的原位测量点)的网络,包括NOAA/地球系统研究实验室(NOAA/ESRL)、[76]世界温室气体资料中心(WDCGG)、[77]和法国的RAMCES。[78]NOAA/ESRL的基线观测站网络和加利福尼亚大学圣地亚哥分校的斯克里普斯海洋研究所网络[79]资料由橡树岭国家实验室(ORNL)的二氧化碳资料分析中心(CDIAC)管理。世界温室气体资料中心隶属于全球大气观察(GAW,由世界气象组织设立),资料由气象厅 (日本)(JMA)管理。 法国大气温室气体观测网 (Réseau Atmospherique de Mesure des Composes à Effet de Serre,RAMCES, RAMCES) 隶属于研究气候科学的皮耶尔·西蒙·拉普拉斯研究所 (IPSL)。

从大气中移除温室气体

二氧化碳主要经光合作用由大气中移除后,进入陆地和海洋的生物圈。二氧化碳也会直接从大气溶解进入水体(海洋、湖泊等)中,以及当降水时被穿过大气的水滴所吸附。当二氧化碳溶解在水中时,会与水分子反应并形成碳酸,导致海洋酸化。然后它可经风化被岩石吸收。它也可经酸化,将接触到物体表面腐蚀,并被携带进入海洋。[80]

本节摘自大气碳循环。

大气碳循环涉及地球大气、海洋和陆地生物圈之间气态碳化合物(主要是二氧化碳)的交换。它是地球整体碳循环中速度最快的部分之一,每年有超过2,000亿吨碳进出大气层。[81]只有当这交换之间存在平衡时,大气中二氧化碳的浓度才能在较长的时间内保持稳定。大气中甲烷、一氧化碳和其他人造化合物的浓度较小,也是大气碳循环的一部分。[82]

有几种技术可将大气中的温室气体移除。受到最广泛研究的是那些去除二氧化碳的方法,或是将其注入地质构造(例如通过生物能源与碳捕获和储存以及直接空气捕获法),[83]或是于土壤中储存(如以生物炭形式)。[83]许多长期气候情景模型模拟的结果是人类需做大规模的人为负排放措施以避免严重的气候变化。[84]大气甲烷的负排放方法也正受到研究,称为大气甲烷移除。[85]

于地质时间尺度

本节摘自地球大气中的二氧化碳#过往地质时期的浓度。

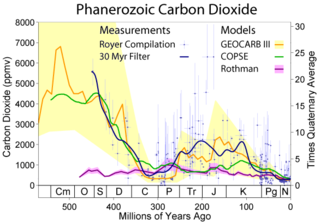

据信二氧化碳于地球47亿年历史中曾在调节地球温度方面发挥过重要作用。科学家发现在地球诞生的早期有液态水的证据,显示当时存在一个温暖的世界,而当时太阳输出的能量被认为只有今天的70%。早期地球大气中较高的二氧化碳浓度可能有助于解释这种年轻太阳黯淡悖论。当地球最初形成时,大气层中可能含有更多的温室气体,二氧化碳浓度可能更高,估计分压高达1,000千帕(1,000帕斯卡,即10bar),因为那时并无细菌进行光合作用将气体还原为碳化合物和氧气。甲烷是一种非常活跃的温室气体,当时也可能更为普遍。[86][87]

地球的二氧化碳浓度呈现数个变化周期,从全新世和更新世深度冰期的约180ppm到间冰期的280ppm。在地球45.4亿年的历史中,二氧化碳浓度有很大的变化。据信二氧化碳在地球形成后不久就存在于地球的第一个大气层中。第二个大气层主要由氮气和二氧化碳组成,是火山爆发的结果,并在巨大小行星对地球的后期重轰炸期间产生更多的气体。[88]这类二氧化碳排放中的大部分很快就溶解在水中,之后融入碳酸盐沉积物中。

历史

科学家于19世纪末透过实验发现及不吸收红外线辐射(当时称为"暗辐射"),而水(无论是真正的蒸汽或是悬浮在云中的凝结微小液滴)、二氧化碳及其他的多原子气态分子都会吸收红外线辐射。[90][91]研究人员于20世纪初意识到大气中的温室气体会导致地球的整体温度比无这些气体时更高。瑞典气象学家尼尔斯·古斯塔夫·埃克霍尔姆于1901年首次将"温室"这个名词用于描述此现象。[92][93]

科学界于20世纪末达成共识:大气中温室气体浓度不断增加,导致全球气温大幅上升,而将气候系统中其他部分改变,[94]开始对环境和人类健康造成影响。

其他行星

温室气体也存在于许多星体的大气中,对火星、土卫六,特别是拥有深厚大气层金星也会产生温室效应。[95]虽然金星上的情况被描述为一种失控温室效应造成的终极形式,但由于地球离开太阳的距离比金星为远,曝露于太阳的亮度不及金星的,由人类造成的温室气体浓度增加几乎无可能引发类似的过程。[96]纵然太阳亮度可能增加几十个百分点,也需要数十亿年的时间才能将地球烧烤到如金星般的程度。[97]

参见

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads