热门问题

时间线

聊天

视角

越国

先秦諸侯國 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

越国,又作戉、于越、于粤、大越,是传说中由夏后氏少康庶子无余于会稽山 (位于今中华人民共和国浙江省)一带建立的邦国,在商代卜辞中也有记载这个国家,从春秋晚期的勾践吞并吴国后到战国初期的无彊在位期间,越国一直是春秋战国的一方霸主,鼎盛时期人口可达100多万[4],疆域仅次于楚国,东达东海,西连楚国,南接百越,北邻齐鲁和泗上,领有今天浙江省北部、江苏省北部运河以东和全部苏南地区、安徽省皖南地区、江西省东境[5]:126,楚破越后越国衰微,最终在公元前222年秦灭楚之战后完全灭亡。

Remove ads

名称

“于越”最早可以见于商代甲骨文献,古本《竹书纪年》写为“于粤”,今本则称“于越”。何休《公羊传》注疏记载,越国当地人自称于越,但中原华夏诸国称其为越[6]。他们被视为是与中原华夏部落习俗不同的蛮夷[7]。《左传》《国语》《史记》等多称“越”,而《越绝书》等有时称“大越”。上海博物馆所藏的越国青铜器也有铭文显示“于越嗣王旨殹之大啚寿矛”[注 2],显示越国全称“于越”[9]:114-115。该物出土前很长一段时间学界都认为“于越”是越国的他谓,尤其是齐鲁人称越国为“于越”,越人自身不称“于越”[10]:9-15。

司马迁《史记》认为夏朝的少康将自己庶子封于此地,于越是庶子的名字,号为无余;贺循《会稽记》称庶子号为于越,由是得名[11]。《公羊传》则称“于越者未能以其名通也,越者能以其名通也”[12],晋代杜预作注认为“于”是发语词,后世都认为是越人发语词。而现代学者梁启超与罗香林等人考证认为古越语是复音语,而古汉语只有单音,因此越在古越语中读音近似古汉语音“于越”。[9]:115-116《汉书·地理志》颜师古注称“于越”是一个地名,族以地名;徐吉军等学者认为,“于”即“乌”即鸟,鸟是越国古代的图腾象征,因此称“于越”;董楚平等学者还提出观点称,“于越”和越国始祖无余对音。[13]

“越”字古作“戉”,最早可以见于商代的甲骨文,卜辞中就已经记载与越人事迹;传世的绝大多数越国青铜器都作“戉”。罗香林先生认为“戉”字甲骨文类似斧钺,“越”字为“戉”字假借,指拿戉的越人;卫聚贤先生认为钺只在古代浙江地区发现,因此钺应当为浙江古民族发明,“越”字即是“钺”,越人以其发明的“钺”为名,亦称吴越、虞越[14]:5-6。而对于“戉”,学术界有人以为是犁铧、有段石锛、扁平石斧,一般认为是扁平石斧,还有人认为“戉”作为族名在良渚末期,约黄河流域夏朝初年就已存在。[9]:116-120

Remove ads

源流

越国是古代于越部落所建立的国家,其来源在古代各史料中众说纷纭,古代史料有“越为禹后”和“越楚同源”两种说法,现代部分学者认为越国可能是继承江南地区古文化[15],越人为吴越族的一支[16],还有人主张于越是三苗后裔[17]。支持“越为禹后”的论述和反对“越为禹后”的“土著说”是目前学术界的两大观点[18]。

《史记·越世家》称大禹曾经在会稽会盟诸侯,越国为夏朝少康庶子于越的封地,国君为姒姓[19],勾践称霸中原以后称自己为夏禹后裔[20]。秦始皇在今天的会稽山祭祀大禹后这一说法越发流行。[9]:122-123现代绍兴姒姓家谱支持这一观点,但家谱真实性存疑[21][22][23]。另一种说法认为越人是夏人南迁的后裔[24][25],而这一点也得到了考古证据的一定支持,例如在越地的马桥文化中也发掘了具有和中原二里头相类似的文化特征的文物,而巴蜀等地的类似情况也证实二里头文化人群存在一定的大规模迁徙现象[26]。

另外有说法推测夏、越民族同源,越人是与夏族同源的骆族和南迁夏族所形成的新族群,骆族是越人和夏人的共同先祖[18]。还有说法根据《世本》《国语》等考据认为越人和楚人同源[27]。日本学界中,狭玄鬼曾主张殷民族就是吴越民族,而白川静认同殷族与吴越族关系很深,但殷人与吴越族属同一民族,此说法尚须考证[28]。上述说法大多都没有提及考古证据、或还停留在推论或争论阶段。

“土著说”则认为越人直接来源于远古既已定居浙江北部地区的原始居民,越文化来源于本地区的古文化[9]:128-129。“越为禹后”历来受人质疑,东汉时会稽人王充就质疑大禹会稽会盟的真实性,清代的梁玉绳断言“勾践非禹苗裔”。早期记载越国的史书中也多将越国记作文化落后(蛮夷),例如《春秋》文“冬,楚子……徐人、越人伐吴”[29],自1937年出版的《吴越文化论丛》出版后,学界反对“越为禹说”的声音占到多数,越人在语言习俗、历史继承、考古遗迹等方面与中原文化存在较大差别。当地河姆渡文化、马家浜文化、良渚文化以及后来的马桥文化、几何印纹陶文化层在考古发掘、基因分析[30]上都存在一定继承关系,而与中原地区的二里头文化关系不大。[31][17][24]

曹锦炎先生从越王钟铭文记越王名“者旨於睗”、越国诸稽氏起源等方面考证越王的先祖是祝融八姓之一,属于彭姓诸稽(者旨)氏,越国是徐人进入越地统治越人所建立[10]:209[32]。蒋炳钊先生和傅举有先生认为,越族是由三苗中一支演变而来,越人出现地域和三苗相近且出现较晚因而可能有继承关系[9]:127。卫聚贤先生和董楚平先生更是认为大禹乃越人后裔,中原地区的诸多创举都和越族习俗有关[10]:1-65;考古学上,中原的夏商周都与越地的良渚文化存在联系,史书中“汤自把钺,以伐昆吾,遂伐桀”,由良渚“神徽”演变的饕餮纹出现在二里头遗址的铜、玉等精美礼器上[33]。

浙江大学历史系的陈志坚副教授认为,无论“越为禹后”还是“越楚同源”本质和吴国祖源“太伯奔吴”说一样属于越人的“历史记忆”和“族群认同”,吴国和越国本是同一民族,在越国早期越国受到楚国影响较大更加认同楚国文化,由是出现“越楚同源”,而越国后期则认同中原文化,依据大禹传说塑造了“越为禹后”的传说[31]。

Remove ads

历史

Remove ads

传说中,大禹巡狩到会稽山一带去世,其子启建立夏朝[35],后来夏朝第三代君主太康由于贪图享乐而被有穷氏首领后羿夺取权位,是所谓太康失国、后羿代夏,经过三代人斗争,最终夏国第六代君主少康夺回权柄,是为少康中兴[36]。在夏朝衰落之际,东夷部落时而敌对时而友好,少康之父相在位时,就有“于夷来服”[37],但大多数情况夷夏都处于敌对状态,少康一方面分封庶子于越,另外一方面积极准备讨伐东夷部落,少康死后其子杼攻打东夷直到东海[9]:144-145。而据《吴越春秋》《越绝书》记载,少康是担心大禹陵祭断绝,才把庶子无余封在会稽[38]。无余即位后,不建立宫殿,和百姓住一样的房子,无余传十余世后末代君主由于能力不足成为平民,国无君长、祭祀断绝长达十余年,后人民拥立无壬即位,恢复了大禹的祭祀,在无壬之后越国才有了“君臣之义”。无壬死后三代国君无瞫、夫谭、允常守国有成。允常就是勾践的父亲,和吴王阖闾是同辈,也是越国霸业的奠基人。[39]

现代考古显示,越地在越国建立之前就已建立有相对发达的文化,在新石器时代早期居民先后经历过跨湖桥文化、马家浜文化、崧泽文化、良渚文化,而夏商周时期继承自良渚等古文化的马桥文化被部分学者认为是越文化的源头。[9]:73从公元前6000年左右,远古越人所在的宁绍平原受到海平面上升影响,面积大面积减少,海潮倒灌河流导致土地收成大幅降低,生态环境急剧恶化。[9]:77另外学者推论,因为气候变迁和政权更迭等原因,一部分当地居民迁移到内陆丘陵地带,另外一部分居民可能航海航行,远抵今天的日本、台湾以及东南亚等地区,而这些地区在越国灭亡后也出现了疑似来自越人的悬棺、有段石锛等文物习俗。[40][9]:77

商代甲骨文卜辞中,“戉”就已经多次出现,这也说明商朝对越人的行动颇为关注。《逸周书》引用《商书·伊尹朝献》“臣请正东,符娄、仇州、伊虑、沤深、十蛮、越沤,剪发文身,请令以鱼皮之鞞,乌鲗之酱,鲛鼥利剑为献”[41],其中的越沤就可能是于越人,商朝要求越沤进贡的鱼皮做的刀鞘、墨鱼做的鱼酱、鲨鱼做的盾牌以及锋利的宝剑以及“剪发文身”的习俗,都和后世所传越国的特产、习俗相吻合,越国可能在商代初期就已经是商朝治下的一个方国。越人对于商朝战事起到很大作用,卜辞经常记载商朝命令越人参加战争,在武丁时期两者关系颇为密切,商朝征服东夷的战争也对这一时期文物出土有一定影响,商代的青铜器原料、工艺可能来自南方,商代青铜器、陶具开始出现和南方文物相似的纹饰,今天的安徽南部、江苏南部、江西西北部都出土过具有商朝特征或受到商文化影响的青铜器具。[9]:153-171也有人认为甲骨文中的所谓“戉”并非“戉”字,而是指代某一山西南部部落的其它字,“越”初作“戉”,越国兴起后作“𫑛”,越国灭亡后作“越”字,其变化与越国的兴衰相关[42]。

今本《竹书纪年》记载,周成王24年“于越来宾”,这也是“于越”之名第一次见诸史料。[9]:172-175而据史料记载,周穆王37年,穆王带领大军伐楚,大军据考可能最远到达了越国本土[9]:177,同时期周王朝还长年和徐国交战;而绍兴出土的徐国青铜器中也记载了徐人灭国后入越的历史事件,说明徐人后来战败大量南迁进入越地,今天浙江衢州等地仍有徐偃王庙遗迹[43][9]:180-183。

依据《管子》,越国在春秋早期就一度强盛,鲁桓公和郑庄公曾在越国会盟,齐桓公语管仲称“天下之国,莫强于越”,并在北征孤竹、离枝的战役中和越军水师作战,尽管齐桓公战胜了越国,但越国还是没有朝于齐国。后来的楚庄王征服了吴国和越国并将其作为附庸。但从公元前584年开始,吴国摆脱楚国开始与楚国争霸,首先攻取归附楚国的蛮夷都,接着又在公元前544年攻打越国,越人战败后刺杀了吴王余祭,此后越国一直是楚国的仆从国并参与攻吴。[9]:184-190

Remove ads

春秋诸侯形势图,越国后来击败吴国,取得了吴国的土地

史料中,春秋时期晋国与楚国争霸,晋国联合了吴国制衡楚国,而吴、越也在这一背景下相互结仇[9]:216。

允常是史料中越国兴盛的第一位君主,《史记正义》称他为越国第一位称王的君主,在他任内其积极发展冶炼、伐木、农业技术,将越人迁移到平原地区,并积极通过结好楚国等手段摆脱吴国影响。[9]:190-196出土金文也显示,其结好徐国与徐国君主相互称王[44]。史料记载允常在今绍兴诸暨,故学者也推测当地的印山大墓为其王陵[45]。

同一时期,吴国在阖闾的治下强盛一方,在公元前512年启用伍子胥、伯嚭进攻楚国,又公元前510年吴国以越国没有遵守盟约进攻楚国为由进攻越国,攻破檇里,允常反驳认为自己只用朝贡而没有义务出兵而吴国却为此大动干戈,因而对吴国怀恨于心。公元前505年吴国攻破楚国都城后秦国派军驰援楚国,吴军战事失利,而允常趁此时机进攻吴国,吴国不得不退兵,两国由此彻底结怨,由此开始了史书中吴越争霸的故事。[46][47][48][9]:211-213

公元前496年,吴王阖闾乘越国新君即位派兵攻打越国,越王勾践在檇李击败吴军并追击到姑苏,阖闾在姑苏伤重身亡,临终前告诫其子夫差莫忘杀父之仇[49][50]。夫差在两年后在夫椒大败越军、一雪前耻,勾践于是派文种贿赂吴国太宰伯嚭,表示越国愿意像臣子、妾女一样侍奉吴国,虽然伍子胥以“少康复国”故事劝告夫差赶尽杀绝,但夫差还是同意和越国讲和。其后伍子胥多次劝谏,吴王还是没有听从伍子胥的意见消灭越国,另外据《国语》记载战争过后,“吴不告庆,越不告败”。勾践在战败后非常焦虑,《史记》称勾践在战败后卧薪尝胆,誓要雪耻。[51][52]最终越国趁着吴国在482年举行黄池会盟,其主力远在中原、国内空虚的时候偷袭了吴国都城,杀死了吴国太子,夫差为了顺利会盟不得已封锁消息,会后夫差以厚礼求和,越国自知国力不足以灭吴因此答应了吴国。另据《吴越春秋》记载,吴王夫差攻齐前,齐国意图攻打鲁国,孔子派子贡出使吴国请求救鲁,建议吴王先伐齐国后伐越国,并且到越国说服了勾践答应协助吴国出征,于是吴国攻打齐国[53]。公元前478年,越国再度开始进攻吴国,吴国由于连年战争,精锐尽失于齐国、晋国,因此大败,越军围困姑苏三年之久,姑苏城破,夫差遁逃并使人请降于勾践,范蠡进谏勾践决心灭吴,吴王自戕,吴国由是灭亡[54]。勾践平定吴国后,就出兵向北渡过长江,在徐州与齐国、晋国等诸侯会合,向周王室进献贡品。周元王派人赏赐祭祀肉给勾践,称他为“伯”。勾践离开徐州,渡过淮河南下,把淮河北岸的土地都送给了楚国,把吴国侵占宋国的土地归还给宋国,把泗水以东方圆百里的土地给了鲁国,当时越军在长江、淮河之东畅行无阻,诸侯们都来庆贺,越王号称霸王[55]。

而其它一些史料还显示勾践其实在围困姑苏期间,就已经开始谋求霸主地位,向中原地区齐、鲁等国派遣使节[56]。《吴越春秋》记载,越国称霸以后借口齐、楚、秦、晋中秦国没有响应越国匡正天子的号召起兵伐秦,秦国主动承认自己的过失,越国于是罢兵,中原诸国都畏惧越国[57]。《越绝书》《吴越春秋》记载,勾践为了巩固霸主地位,使用楼船将都城迁至琅琊[58],而范蠡认为勾践可以同患难不能共富贵,于是主动离开了勾践,还劝告文种离开,文种没有离开。公元前472年文种为人诬陷有谋反之心,勾践便赐剑给文种说:“子教寡人伐吴七术,寡人用其三而败吴,其四在子,子为我从先王试之。”文种自知为勾践所不容,最终被逼自刎而死。后人以成语鸟尽弓藏概括其下场。计然也佯狂以求自保。[59][60]

公元前464年,勾践对太子留下遗言后去世[20]。在他死后,越国的霸业延续了一段时间,勾践以后朱勾最为强盛,在他的治下越国人屡次战胜楚国的水师,兼并滕国、郯国[61],夺取莒国的土地并附庸莒国。而就吴越争霸的历史真实性而言,颇具争议的战国《清华简》中有一篇《越公其事》详细记载了这一事件,考古发掘亦表明吴国在灭亡后王陵疑似遭到越国报复性破坏[62],虽然越国在勾践之后的世系在古籍记载不一,但现代发掘的越王勾践剑、越王者旨于赐剑、越王丌北古剑、越王州勾剑、越王不光剑、者旨钟等越国青铜器可以佐证《竹书》中的越国世系。[9]:282-288

Remove ads

公元前350年战国形势图,越国兼有吴故地,与齐国、楚国两大强国接壤

公元前412年年,越王朱勾去世[63],而越国的霸主地位已经岌岌可危,《吕氏春秋》记载齐国的执政者田庄子想要攻打越国,就问他儿子田和(田齐的建立者)的意见,田和称越国是猛虎,而田庄子则认为越国已经是一条死老虎了[64]。

结合史书记载,朱勾生前弑父即位,虽然越国在他的治下非常强盛,但在他去世后又发生了严重的继承危机。《淮南子》《抱朴子》《论衡》《三国志》文及注都记载朱勾的太子翳躲于山洞,不愿意继位,越人烟熏以出之,遂立为君[65]。而在公元前379年,越王翳将国都迁回吴都[66],三年后太子诸咎弑君即位,同年越人杀诸咎,于是吴人[注 3]立诸咎子错枝为君[68],次年大夫区寺平息叛乱,立无余之为君[69],无余之在位12年后大夫区寺的弟弟思杀死无余之,最终无颛即位[70]。而后来的无颛[注 4]也不愿意即位,于是躲到了洞窟里面,越人又故技重施,无颛出洞穴登马车时哀叹道:“君位呀,你难道就不能放过我吗?”[73]《越王差徐矛》铭文也佐证了越国后来迁都姑苏,间接证明越国曾经定都琅琊,但越国迁吴的具体时间及迁都的君主仍未确定[74]。

《吕氏春秋》记载这一系列事件的一种可能原因:越王授有四个儿子,他的弟弟豫想要自己继位,于是杀了越王的三个儿子,而在这时民怨沸腾,深感威胁的越王最后一子借着国人暴动包围了王宫,自己驱逐了豫并杀死了越王,东汉的高诱就认为越王授即越王翳[71]。而青铜器金文显示,诸咎少时颇受其父喜爱同时也相当跋扈,在做太子的时候就已经自己称王,有可能是因为晚年失宠后心理不平衡而选择了弑君。[75]从朱勾弑父到无颛即位,越国的宫廷内乱最终结束,但越国也因此走向了衰弱,同时越国还需要直面北方新兴的田齐、三晋势力,霸权难以为继,不得不收缩势力[9]:292-296。

越国在无颛治下国力逐渐恢复,公元前354年无颛去世、无彊即位[76],无彊积极对外扩张,首先出兵齐国。齐国正处齐威王时期,连年与魏国交战,又因为徐州相王激怒楚国,因此外交上比较孤立。越国军队使齐国人非常紧张,《说苑》中记载,齐国臣子雍门子狄自刎,越军才退军[77]。《史记》记载,齐国受到越国入侵后齐威王派人游说无彊攻打楚国,越国于是退兵攻楚;公元前306年,楚国大破越军,夺取了越国在钱塘江以北的土地,在吴地设立江东郡,并且在徐州击败了欺骗楚国的齐国,越国因此元气大伤[78],《越绝书》[79]称此后越君仅称君长,不再称王。[9]:296-301也有人考证楚破越是在公元前307年[80]。越国与楚国之间的冲突也体现在考古学上,河南淮阳出土多把越王剑,涵盖了越王朱勾以及自称越子的君主,这些剑被认为是在战国晚期越国大败后为楚国所获的贡品或战利品[81]。

公元前312年,在秦国、韩国、魏国与楚国、齐国对峙的时候,楚国派遣大批军队包围秦兵于曲沃和商于,越王派使者送各类战船三百艘、箭五百万支给魏国以支持战事[82]。公元前310年,秦武王即位越国派人参加即位仪式。楚怀王时期,楚王与越国持续战争胜多败少但伤亡惨重,招致民怨,派邵滑为乱越国[83],并夺取勾章地[84]。楚考烈王时期春申君封于吴地在吴地和南方的越国势力对峙,楚国最终攻破北方的越国琅琊,琅琊的越人从海上迁移回南方,越国从此降服于楚国[85]。秦灭六国时,越国和楚国、燕国、赵国结成同盟抗秦,秦国派姚贾化解了同盟[86]。公元前222年,王翦灭楚后继续南下,降越君,置会稽郡,越国完全灭亡[注 5]。[9]:301-308

Remove ads

越国灭亡后,秦始皇为了压制越国故地的反叛势力,亲自巡游江南,封禅会稽,将越国故都名“大越”更名为“山阴”,将越国故民迁徙到余杭、乌程等地,由将汉族罪犯等迁移到越国故地,连横、郑小炉、鄂卢梭等学者认为于越还可能迁徙到了澎湖、岭南、越南等地区;越南学者陶维英认为,于越人即骆越人,其原居长江中下游后又沿海到达越南,成为了今天越南人的先祖之一,但杨宽等中国学者则反对这一观点,认为瓯越、闽越和于越不是同一民族,但这些论点基本上都是学者的随一猜测,没有具体的证据。[87][85];亦有学者主张越人的迁徙与日本越国地区历史有关,但现代基因研究基本上否定了这个论点。[88]。《史记》记载越国无强之后各地或为君或为王,故百越各部都可能是越国的后裔但也不尽然为越国后裔,就如《汉书》所言“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”。据《越绝书》东瓯在勾践时期即为封国,《史记》称东瓯、闽越皆越国后人,东瓯国国王摇为越王无强七世孙,因抗秦有功被汉高祖封为越王。[9]:311-360至汉末三国,越故地有山越聚众有如严白虎等,与江东高门大族合作,时而反孙时而安定;孙权通过对山越的战争,掳掠山越人口作为兵员并安置郡县,按《三国志》记载所掳人口竟5万,占夷陵之战前吴国总兵力的三分之一;有关山越的记载一直延续到唐代,自此之后再不见于史料。

根据现代基因学分析,中国南方土著百越族群的遗传基因与今东南亚人(例如台湾原住民)的基因具有遥远的同源关系,皆源于新石器长江稻作农夫,今天中国南方的高山族、傣族、壮族、水族、侗族、仫佬族、布依族和黎族以及泰国泰族等民族都具有不同比例的Y染色体O-M119(O1a)突变的百越遗传特性,而在汉人中上海和浙江人群所带有O-M119突变比例全国最高达到26%,另在中国南方各省也有15%~20%的O-M119,该基因分布正式以浙江为中心带有东越特色,而广西人群中西越特色的O-PK4(O1b)基因的比例较高,在全体广西人中占比33%,在其他华南省分占比7%~13%,O-PK4同时也是东南亚人的主流Y染色体。

在其他民族也带有华南土著遗传特性的O-M119突变,比如布里亚特人的O-M119突变比例高达35%,京族就有7%的O-M119突变、满族有5.16%的M119突变,蒙古族也有有4.12%的M119突变,北方汉人有4%~6%的O-M119 。[89][90]

上海马桥原住民的遗传研究亦证实当地人与越人存在遗传联系的置信度较高,当地人与金山、南汇原住民以及台湾原住民基因相近,而与马来、羌氐等族系基因相差较大,中国南方的浙南、福建等地亦存在相似的基因结构,故推测东南汉族中可能有许多是由古越人发展而来。[30]

政治

公元前490年,勾践委身吴国三年后回国,面对“令遭辱诟,为天下笑”的形势,勾践采用能臣范蠡、文种等人意见,对国内政治进行改革,以求唯才是举、民心归附。勾践注重发掘和选拔人才,不论是四方之士还是本国的下级士人都能够以礼相待,并且知人善任,由是获得了四方有才之人的信任和爱戴。勾践为了争取民心,躬行节俭,以卧薪尝胆明灭吴之志,并且采取“缓刑宽罚”的休养生息政策,并且亲自体察民情,自然获得了百姓的爱戴。[91]:15-18清华简《越公其事》记述越王采取了发展农业、注重信用、增加人口、扩充军力、严明刑法的五项政策[92],越国国力得以逐渐恢复[9]:233-242。

越国官制较为简陋,主要有相国、大夫、上将军等职务:相国是百官之长,本为齐制,越国沿用,由范蠡、文种等人担任;大夫是掌管一方政教禁令的官员,勾践时期的大夫主要有扶同、苦成、计然等九位大夫,各自分工明确,分管耕战、守土、理民等任务;勾践还曾经委任范蠡为上将军,协助君主处理对外战争事务;此外越国也效仿中原地区实行诸侯、大夫、士的官职制度。越国的法律制度较为完备,主要涵盖婚姻和刑罚两方面,在范蠡的建议下,越国由君主独断改行法制,并且宽刑减罚,但出于增加人口需要要求“壮者无娶老妻,老者无娶壮妇;女子十七未嫁则父母有罪,丈夫二十未娶则父母有罪”[91]:18-21。

Remove ads

经济

越地农业历史悠久,早在7000年前宁绍平原的河姆渡文化就已经有成熟的水稻种植技术,而在春秋战国时期宁绍平原地区的稻作农业仍处于领先水平,曾出土过犁、锄等农具,并且对沿海的沼泽平原地区进行开发。在春秋战国之际,金属农具尤其是铁农具的普及为越国的农业进步提供了动力,越国农业由粗放的刀耕火种进入了精耕细作的集约经营,严格按照选种、翻耕、种植、管理、收割、贮藏六个环节进行稻作生产。勾践时期,越国就已经有十几种可耕作物,并且越人学会了挑选良种的技术、作物品种较为优良,遂使吴王夫差希望种植越国的作物种子。越国在先秦时期冶炼技术处于领先,其广泛推行青铜耕具,并有和中原地区一样的铁质农具,牛耕也得以应用。越国还有用以支持农业的气象设施,通过观察气象来把握农时,特别注重田间除草,备有多种除草农具,并且开始兴建水利设施和推广农肥,因为阴湿的地理环境开发出不同中原的粮食贮藏技术。勾践时期,越国人口约有30万,水旱耕地共127万亩,水田是越国出动大量人力、物力从海潮中获取的良田,是粮食产出的主力。对于粮食、畜牧、水产、盐业等重要资源,越国还兴建了如木客山伐木地、朱馀盐场等各类专业化生产基地以支持战争。范蠡还在越国开创了人工鱼塘养鱼业,“三年致鱼三万”。[91]:59-90

越国设立“铜官”负责冶炼,设立“盐官”负责取盐,设立“船官”负责造船,除了官营手工业外还存在相当的民营手工业。越国还出现了中国最早的瓷器,陶器和瓷器逐渐成为春秋战国时期越国平民的主要生活用器,一系列陶瓷遗址发掘的结果也侧面反应了越国的兴衰过程,在春秋晚期品类增多、质量提升,而到了战国中晚期则进入衰落。出现在各类印纹陶器、夹砂红陶、泥质黑陶的纹样以及一些仿青铜礼器的瓷礼器则多具越国特色,不少窑址使用时间从商代延续到周代。现代发现的越国青铜器以农具最多,兵器次之,各类工具再次,礼器极少,农具品种繁多、门类齐全。而越国的造船工业历史同样可以和河姆渡文化联系在一起,造船业不仅服务于军事,还服务于民间交流,战国时期的五大港口碣石、转附、琅琊、会稽、句章越国有其三,控制了当时中国的海运事业[91]:111-144。

勾践的士大夫中就有范蠡、计然从事商业,计然是当时越国的经济主管,计然主张注重掌握气候、等候时机,运用价格调节手段改革越国经济,从而“农末俱利”“越国炽富”,商业的发展也是越国兴盛的原因之一。越国原来定都于丘陵地带,在勾践时代迁都于“平易之都”“四达之地”的会稽山阴城池,水陆交通便利,为越国战胜吴国、北上中原以及发展国内和对外经济提供了条件。[91]:186-200

军事

越国在灭国之际实施军事改革,实行“兵农合一”、“全民皆兵”的兵役制度,并对军制进行改革,才得以战胜吴国。《国语·吴语》记载勾践伐吴决战前,曾经征召举国能战之人到国都门外集合,并允许“有父母耆老而无昆弟者”(父母年纪大的独生子女)、“有兄弟四五人皆在此者”(家中四五个兄弟已经入列的人)、“有眩瞀之疾者”(眼花的人)、“ 筋力不足以胜甲兵、志行不足以听命者”(力气小、意志薄弱、难以使用兵器和听从命令的人)四类人不参加军队[93],可见越国军队平时务农,临时全民征召,且无论年纪多少、独生与否都需要应征。这一军事制度与勾践采取的国家授予田地的制度有关,士兵可以从国家领取土地养活自己,也因此需要响应国家命令参加军队,正如勾践在笠泽之战前对军队说的“食土不均,地之不修,内有辱于国,是子也;军士不死,外有辱,是我也”。[94][91]:44-46

越国的水军十分重要,设有军港和训练营地,越人进攻吴国大多通过水路进发,吴越决战也是在水上进行,在征吴之初就有发兵习流两千,迁都琅琊动用了楼船兵卒两千八百人,迁都琅琊后则至少有军士八千、战船三百,埋葬文种用了楼船兵卒两千人,水军的规模在春秋战国诸侯国中非常庞大。越国的步兵是军队的主力,越军步兵不仅有临时征召兵,还有公族、士大夫组成的常设禁卫军,以及地方兵。勾践治军奖赏分明,纪律严明,受到军队拥戴,军队蹈死不顾。[91]:46-52

越国的兵器制造业发达,越国是先秦金锡等冶炼原材料的主要产地之一,越人善治刀剑是西汉以前一般人公认的事实[14]:89-132,《周礼》《庄子》《战国策》《淮南子》等书中都高度评价越国兵器质量,越国还有治剑名匠欧冶子,相剑家薛烛,精于剑术者“袁公”“越女”等与兵器有关的名人[10]:229。今天出土的越王勾践剑则已被证实采用了硫化铜反腐技术,并且越人当时已经掌握了复合金属工艺这一近代才推广之技术[10]:231。

疆域及统治中心

对于越王允常之前,即春秋晚期以前的越国领土,学界存在争议。支持“越为禹后”者中例如何光岳先生认为越国是不断南迁的夏族后裔,越人最初的聚集地是今天安徽省淮河流域的涂山,涂山即越国原初之会稽山,越国在商末周初还在长江以北的江淮流域定居,而到了春秋时期才到达今天的浙江宁绍平原地区定居,并将会稽山地名移植[25]。而支持“土著说”的许多学者,如林华东等把史前时代的河姆渡文化、良渚文化等文化归于越国先民创造,根据这一线索推断越国疆域即古越族初始的活动区域,也就是浙江境内的杭嘉湖平原、宁绍平原、金衢丘陵地带;也有人认为吴越既然属于同一民族,越族活动区域也可能包含吴国的领土,因此只把会稽一带视为越国的早期领土[13]。

在越王允常在位期间,越国国土东至于鄞(今浙江省宁波市市区附近),西抵姑篾(今浙江省东阳市、龙游县一带),北沿钱塘江、御儿(今浙江省桐乡县崇福镇一带),南到句无(今浙江省诸暨市、义乌市界)。而到了勾践战败后,越国保留的领土只有东西百里,东到炭读(今浙江省绍兴市柯桥区上蒋乡一带),西抵浦阳江,南界于会稽山,北濒大海。越国迁都琅琊时国土兼有吴国、越国故地,北与泗水流域小国以及齐国、鲁国接壤,在江淮流域和楚国接壤,南可以到今天的江西省、福建省北部,势力范围遍及今天的山东、安徽、湖北、湖南、江西、福建,称霸一时。楚破越后,楚国直取钱塘江以西土地,越国疆域一分为二,北部仍在琅琊一带固守,南部退回钱塘江以东的越国故地。公元前262-252年,楚考烈王攻破琅琊,越国遗民大量南迁会稽,越国此时仍保有故地浙东及福建北部、江西北部势力范围。[91]

越国都城有秦余望南、埤中、大越、姑苏、琅琊等处。据《越绝书》秦余望南是越国初封国君无余的都城,而晋孔晔《会稽记》亦称“(秦望山)山南有嶕岘,岘里有大城,越王无余之旧都也”,而今天的绍兴秦望山山下兰亭乡仅仅保留了大嶕岭、黄岘村的地名,并没有实际的城市遗迹。埤中是允常营造的越国都城,“埤中”本意是低洼盆地之处,南朝孔灵符《会稽记》称在诸暨县东北一百七里,当时遗址尚存,埤中在夫椒之战后埤中为吴国占领,损毁严重,勾践因此不得不迁都到平阳。平阳即《越绝书》所谓“会稽山上城”,埤中失守后勾践带领五千残兵在会稽山上坚守所作,清代学者毛奇龄考证为今绍兴平阳村,当地确有发现越国时期的器物遗迹。今天的绍兴府故城即勾践小城,勾践在公元前490年回国后营造此城,这也是越国历史上第一座正式的国都,此外还有小城东面营造了城郭,不过在王莽执政期间被毁。[91]:146-159吴国灭亡后,越国短暂徙治姑苏,据《吴越春秋》记载伐吴次年前472年越国迁都琅琊,而今本《竹书纪年》称是在晋出公七年(前468年),勾践之后几代国君都在此经营,但也有人认为琅琊仅仅属于经营北方的军事陪都性质或者否认越国长期定都此处[95][96]。对于琅琊的位置,世人多有争议,林华东等人认为是在今天的山东青岛琅琊山附近[96],另有人认为是在今天的连云港附近[97]。越国内部的内讧以及北方的压力迫使越国最终于公元前379年迁都姑苏,随后一系列内乱以及无强为楚国击败导致越国衰败[98]。也有人根据越王差徐戈铭文推测迁都姑苏是在初无余在位期间才实施[99]。无强以后越国或是分裂,都城之缺乏记载[100]。

文化

越国所通行的语言,与中原诸国不同,时人多称“鸟语”[注 6]。存世至今最主要的古越语文献一则《越人歌》,二则勾践《维甲令》。日本学者泉井久之助、中国学者韦庆稳、郑张尚芳、周溪流等人将《说苑》中保存的《越人歌》音译和翻译分别与现代的南岛语的占语和侗台语的壮语、泰语比较,主流认为和今天的侗台语较为相似,和南岛语也有一定联系,和沙加尔等学者主张的汉藏语系、南岛语系、侗台语系存在联系的假说相契合[103]。梁启超根据《维甲令》推断古越语是一种复音语,和古汉语不属于同一种语系;林惠祥则认为古越语属于黏着语,一字多音,故北方汉语需要用多字对应越语一字。同时《维甲令》也显示古越语和汉语构词方法不同,会将形容词或者副词置于名词或动词前,例如地名“朱余”对应盐官但对应盐的“余”在词末。董楚平、罗漫等学者认为古汉语中诸如“帝尧”“帝舜”“大禹”等称谓即来自于越语,汉语正式当如“黄帝”“炎帝”,推测夏商时期越语在中原也有一定势力。古越语虽然在汉语的冲击下逐渐解体,但其对今天汉语方言的吴语、粤语、闽语等产生影响,山东、江苏、浙江等地区仍存在大量越语地名,较为确定来自越语的地名有上虞、濮阳、诸城等。[9]:494-500

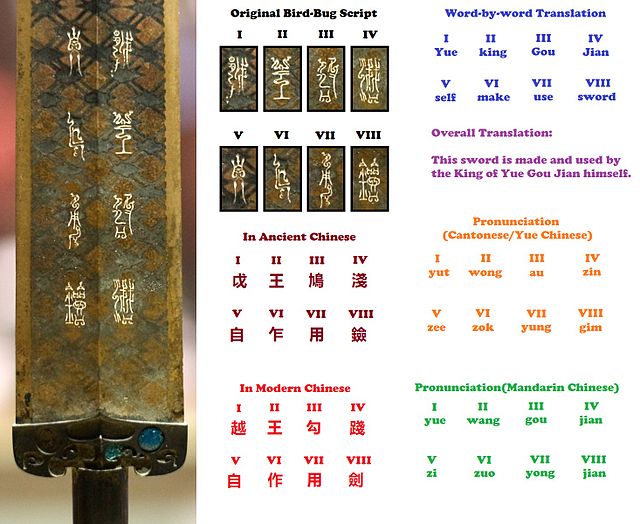

越人所使用的文字在古书中缺乏描述,但吴越出土青铜器上的文字学者多称“鸟书”或“鸟虫书”“鸟篆”。汉代的《说文解字》《汉书》晋代的《四体书势》等文献都有提到过这一种书体,鸟书即以篆书为本、寓鸟形于笔画中的一种美术字体。出土文物显示鸟书最早追溯到公元前526年,最晚可以到404年,流行于长江中下游地区并影响中原地区,见于吴国、越国、楚国、蔡国、齐国、宋国、徐国、曾国文物,流行不过200年。越国是鸟书出土最丰富多样的国家,越国和其它出土鸟书国家不同的是出土的绝大多数青铜器都是存在鸟书,鸟书的流行可能与自史前就行于越地的鸟崇拜信仰有关。[9]:505-512

越人诗歌起源极早,《吴越春秋》有载《弹歌》“断竹,续竹;飞土,逐宍”八字,传其为黄帝时歌谣,《吕氏春秋》记载大禹时期的《侯人歌》、《吴越春秋》记载同一时期的《涂山之歌》,都是记述大禹与涂氏女之间的故事,《乐府诗集》有记载有传为大禹作的《禹上会稽》,《吴越春秋》还记载有勾践夫人送别勾践去吴时的《怨歌》、伐吴前的《军士离别词》、伐秦返回的《河梁之诗》、庆祝伐吴胜利的《伐吴之曲》、百姓的《采葛之歌》,出土的者旨钟铭文还记述了一首宴乐歌,但最为真实直接的莫过于《说苑》记载的《越人歌》,全文皆为越语并有越语翻译[9]:512-527。除去民歌民谣,越国时期主要流行铭文、散文、颂词三种文体,铭文一般比较短小、简洁、押韵,《吴越春秋》记载的文种的颂词也和铭文体例相似,先秦诸子散文中有《范蠡》二篇、《大夫种》一部,但都没有完整保留下来,《越绝书》是历史散文的代表[104]。

就目前考古发现来说,越国青铜礼器中乐器占比极大。𬭚于和铙都是具有越族特色的乐器,而绍兴出土的伎乐铜屋内有鼓师、琴师、瑟师和歌伎的陶俑,再现了当时越国人组合演唱的场景。不像吴国季札乐于欣赏中原音乐,《吕氏春秋》记载越王喜好越国本地的“野音”,而不喜欢中原地区的乐曲。句鑃是吴国和越国独有的乐器,“句鑃”两字本自出土铭文“商句鑃”,系古越语,文献、字书都没有记载,主要用于越人的乐舞,越人的乐舞在当时相当发达。[105]:231-241

吴越地区崇拜鸟的历史由来已久,早在7000年前的河姆渡文化就出土过鸟日同体的象牙板,四五千年前的良渚文化中被普遍信仰的宗教神就是羽冠鸟爪,而直到东汉画砖上还存在者鸟、日、人三位一体的图画,证明了当时存在着有关于鸟的神话。除了鸟神话外,吴越地区还存在“羽民”传说,《山海经》《楚辞》等文献均有提及,而1976年出土于宁波的春秋战国青铜钺上就画着“羽人划船”的画面,发现于1989年的江西杨越商墓中还出土了完整的玉羽人。《越绝书》也提到越国海滨鸟代人种田的故事。而出土的春秋战国文物中,也曾出土过鸠杖等与鸟有关的文物,晋代人还曾记述勾践入国时的丹鸟吉兆、越人称治鸟为越祝之祖等内容。从史前一直到五代时期,越地都存在着崇拜鸟的习俗,时间跨度长达五千余年。[105]:211-231对龙蛇的崇拜也在越地流行,颜师古称“越人断发文身以像龙子”,出土的越国文物也常有蛇纹[106]。除了有关鸟、蛇的崇拜,越地还留下着对大禹、防风氏的祭典和传说[105]:242-245。

吴越两国“断发文身”的习俗史书记载颇多,《战国策》中就用“被髪文身,错臂左衽”“黑齿雕题,鳀冠秫缝”来形容吴越地区的特殊习俗,陆树枬先生亦称吴越地区人民可能由于江南海滨临水的居住环境断发文身以躲避龙蛇之患,文身多为鱼龙、飞仙、鬼神,同时文身也有荣誉的意义在内[14]:148-153。越人流行铜铎,自秦代以来越地多出土铜铎,除越地和今天的日本西部别处鲜有发现,用途可能和农业祭祀有关[107][14]:103-108。

对外交流

越国对外交往主要集中在吴国、徐国、楚国、中原等地区。越国与吴国的交往由来已久,根据《越绝书》《吕氏春秋》等文献以及出土文物显示,吴国和越国在习俗、语言等方面存在共同点,同样断发文身、习水便舟,男女可以同川而浴,两地流行土墩墓葬[108],金属冶炼、水稻种植业也同样发达。越国与淮夷中的徐国交往密切,郭沫若猜测越地可能本是徐人土地,绍兴出土的青铜戈上曾经记载越王允常先称王后辅佐徐国称王,2003年绍兴出土的青铜甬钟上自铭其主“徐王旨后之孙足利次留之元子”[109],安徽出土的者旨于睗戈也自称越王是徐侯之王,今天的浙江多地都留存徐偃王庙。越国和楚国本是同盟抗吴,越国人可以在楚国获取官职,越国军队跟随楚国出战,越国还参加楚平王即位的内乱,勾践灭吴之初越国主动将淮上土地交还楚国,但随着越、楚矛盾加深,越国和楚国在泗水流域对峙,在越王无强时两国终于开战并且越国战败,楚国也因此学习到越国的冶炼、种植等技术。越国自伐吴以来和中原诸国接壤,贸易、物资交往密切,越国还是周天子承认的方伯,鲁国和越国一度得以联姻,越国还干预了三桓放逐鲁哀公并且鲁哀公最终流亡越国。[9]:675-690[110]

早在1905年,梁启超就开始论证吴越两国或为同一民族——吴越族。就语言习俗而论,《吕氏春秋》《吴越春秋》都有“习俗同,言语通”“同音共律,上合星宿,下共一理”的记载,在其它史料中吴越都被中原看作是蛮夷,两国国号“于越”“句吴”都属于夷语发声,而在西汉扬雄的《方言》一书中也显示吴越方言接近。同时两国在农业、制造业方面也有相似之处,都种植稻谷为食物,自新时期时代以来两国出土的农具形制基本一致,在《周礼》中吴越的金锡、铸件都属于上等,而出土青铜器纹饰都在尺寸、形制等方面都基本相同,而陶瓷更是完全一致,都带有几何印纹。可以肯定吴人和越人在经济方面有着联系。在断发文身、凿齿、黑齿等方面,两国记载也基本一致,而这些习俗不仅存在于史书中,还能够在新石器时代的考古发掘中得到确认。《汉书》还称吴越人习于水上作战,两族都凶狠好斗,以至于“自汉初定已来七十二年,吴、越人相攻击者,不可胜数”。[111]

虽然吴国和越国被认为习俗相近,但由于地缘因素,吴越均处于三江五湖之地,土地资源稀少,因而相互为了仅有的土地大打出手,互为仇敌。在楚国和晋国的争霸过程中,晋国联合吴国对抗楚国,而弱小的越国只能寻求楚国的帮助以抵御吴国。在楚国的帮助下,越国最终灭亡了吴国。[112]

在整个春秋时期,越国为了与强大的吴国对抗而长期结好楚国,越国的许多重臣,例如范蠡、文种都来自于楚国;而越国在双边关系中虽然处于进贡不止,献予财货和美女,以求回报的劣势地位,但也越国获取到不少好处,楚国为了对抗吴国极力支持越国,吴国也将战争的矛头主要对准楚国而非越国,越国在夹缝中得到了发展机会,并在楚国的牵制之下最终成功灭亡了吴国,成为了春秋最后的霸主。[112]

越国在称霸以后,势力扩展到泗上地区,与齐国、楚国在泗水、淮河流域展开角逐。勾践在称霸以后将吴国夺取的淮河流域交还给楚国,并且举国迁都北方的琅琊,而楚国也借着越国灭亡吴国向东扩张吞并了泗水流域,由此开始越国和楚国开始了时长200多年的战争。公元前445年,楚国插入泗水以东、齐鲁之间灭亡杞国;前431年,楚国灭亡了琅琊西北、齐国以南的莒国;越国也不甘示弱,在前414年灭亡滕国,次年灭亡郯国;齐国也紧随其后,在412年占领了路过以南的莒国和安阳。然而越国的国力经过常年争霸渐处劣势,楚人并未因为越国的进攻而离开琅琊一带,加之越国的内乱不休,越国最终不得已迁都回到故地的姑苏。[112]

无疆即位后重新振兴了越国,向北进攻齐国,在齐国挑唆下又向西进攻楚国,遭致惨败,为楚国所杀。无疆死后,楚国为了与越人征战,在边界的州来、广陵和巢修筑城防,越人则凭借水军的优势,战况有利的情况下一鼓作气,不利则迅速撤退,常常击败楚国;楚国对越国战争中损失惨重,民怨沸腾;越人的威胁也影响到了楚国在中原的军事行动,运送物资支援了与楚国敌对的魏国,还在战国后期牵制了楚国领导的五国攻秦行动。越国在战国后期仍见诸《战国策》《韩非子》等史料,被视为过于偏远的富强之国,攻取于中原无利。楚国派春申君与越人在姑苏一带对峙,春申君重修了化为废墟的姑苏城。战国末期,《战国策》《韩诗外传》记载,面临各国为秦国灭亡的局面,越和楚化敌为友,与赵国、燕国一同对抗秦国,然而同盟为秦国破解。秦国灭亡楚国之后,灭亡了越君,以越国故地置会稽郡。[112]

当时的江浙地区都属于广泛的印纹陶文化区域,印纹陶文化属于学界公认的百越民族特征[113]。而根据出土陶器、石制工具、黑齿纹身等习俗的考证,印纹陶文化最早出现在吴越两国的势力范围,后来南下传播到福建地区的东山文化,向东传播到了台湾,最后影响到了中南半岛、马来半岛、菲律宾群岛、南洋群岛等地,而这一文化的青铜剑甚至影响到了台湾北部,吴越文化的石锛、石斧也和南岛民族相联系,暗示了吴越地区曾与这一地区存在着海外贸易。[114]

《越绝书》记载,秦始皇灭亡楚国以后百越叛乱,秦始皇最终巡游越地、祭祀刻碑,并且发配大批囚犯到属于“内越”的会稽郡以防备东海之外仍不臣服于秦的“外越”。《三国志》等文献中,夷洲与山越、安家之民有着许多相似之处并可能存在联系。《隋书》记载“流求人初见船舰,以为商旅,往往诣军中贸易”,其与隋朝往来相当密切;台湾原住民中平埔族和噶玛兰族也有自称迁移自高山以西的传说。[113]

越国君主列表

吴越君主名号众多,对此学界有两种假设:一则其名一种为中原的华式名字,另外一种则是越国的夷式名字;二则其名一种为死谥,另外一种为生称。因为谥号亦源自中原地区,所以《吴越题铭研究》采用前一种说法解读:华式名字和夷式名字有对音或对意的关系,如不寿另外一名“盲姑”和金文的“丌北古”属于对音关系,“姑”属于虚词可以舍去且“盲”可以通“亡”,因此“盲姑”和“不寿”意义对应;越王翳,金文名为“不光”,和“翳”意义对应;越王朱句的金文名“州句”即中原地区常见的“州仇”“州鸠”,属于华式名字;越王鼫与,其另外一名“与夷”与春秋宋殇公同名,也属于华式名字。[115]

其他人物

流行文化

相关条目

延伸阅读

[编]

注释

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads