Loading AI tools

来自维基百科,自由的百科全书

達契亞語(Dacian language)是一種已滅絕語言,一般認為屬於印歐語系,曾分佈在喀爾巴阡山脈一帶。在公元1世紀,它可能是達契亞和默西亞 (羅馬行省)及周邊地區的主要通行語言。達契亞語大約到7世紀時滅亡。 人們一般認為達契亞語屬於印歐語系,但其具體地位有爭議:

達契亞語不同於擁有約200份銘文的弗里吉亞語,只有一份銘文可確證屬於達契亞語。[8]:212[9]:730幾種藥用植物的達契亞語名稱可能倖存在古文獻中,[10][11]包括迪奧斯科里德斯記錄的約60種植物名稱。[12]:120還有約1150個人名[9]:730[13]:130和900個地名可能也是達契亞語來源。[9]:730現代羅馬尼亞語和阿爾巴尼亞語中可能有上百個詞彙源自達契亞語等古巴爾幹語言。運用比較語言學手段可以從地名中構擬出約100個達契亞語詞彙,不過到1982年其中只有20–25個獲得了廣泛承認。[14]:872

學界一般認為,達契亞語屬於印歐語系。而印歐語系又是從一個共同的原始印歐語分化開來的,這分化可能發生在高加索地區(墳塚假說)或在安納托利亞中部(安納托利亞假說)。兩種理論都認為原始印歐語人群在不晚於2500BC時就抵達了喀爾巴阡山脈地區。[15]:149[16]:107, 109事實上,有相當充足的論據可證達契亞語在公元前3千紀於喀爾巴阡地區演化出來,但其具體過程仍未有定論。[來源請求]

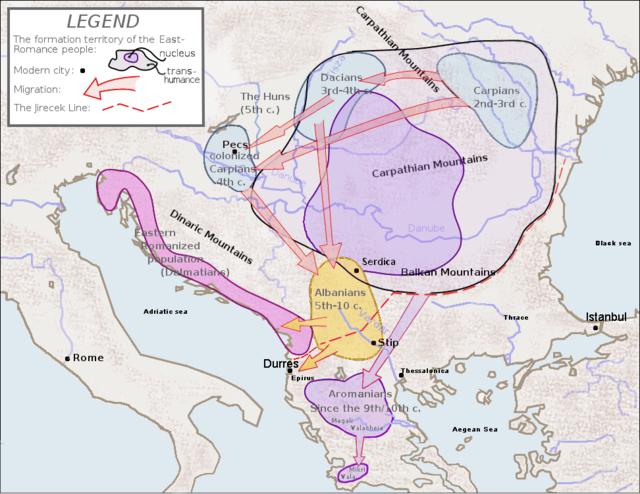

據其中一個假說,青銅時代原始色雷斯語人群是紅銅時代土著人群與印歐化時代的入侵者相互融合的後代。[17]:53[18]:52鐵器時代,原始色雷斯語人群演化為羅馬尼亞的達契亞/北色雷斯人,以及巴爾幹半島東部的色雷斯人。[17]:53[18]:52

據Georgiev,達契亞語從喀爾巴阡的部落傳播到多瑙河以南,2000–1000 BC左右抵達巴爾幹半島中部,1000-300 BC進一步向南擴張(如特里巴利人)。[7]:287據古地理學家斯特拉博,達契亞-默西亞人還向東進入小亞細亞並形成默西亞語。[19]:VII.3.2

達契亞語的許多特徵都不明,這主要是因為達契亞語沒有長文本出土,只有地名中零星的反映與部分古代希臘、拉丁文獻的記錄。迄今沒有發現成文的達契亞語銘文,只發現了少量以希臘或拉丁字母寫的人名。目前已知的材料有:

底層詞也用於對照、修訂對應的構擬詞,如達契亞語balas「白」(來自人名Balius),羅馬尼亞語bălan「白髮的」。但即便是這種情況,也無法斷言羅馬尼亞語該詞是來自達契亞語還是來自其古斯拉夫語同源詞belu。

達契亞語可能一度是東南歐的主要語言之一,分佈在多瑙河、北喀爾巴阡、德涅斯特河、巴爾幹半島及黑海海岸之間。[來源請求]歷史學家們稱,古代學者斯特拉博、卡西烏斯·狄奧、特洛古斯、阿庇安、老普林尼等的著作中都提到了蓋塔人和達契亞人語言的相似性,當代史學常用「蓋塔-達契亞人」指喀爾巴阡山、Haemus山脈、黑海、德涅斯特河、北喀爾巴阡和多瑙河中游間的民族。斯特拉波給出的信息更具體,稱「達契亞人說的語言和蓋塔人的一樣」。[23]:10希臘地理學家記錄的信息可再據其他文學、語言學、考古學證據補充。相應地,蓋托-達契亞人可能佔據了西部和西北部從摩爾多瓦、多瑙河中游西南直至今日塞爾維亞、向南直至巴爾幹山脈的地帶。蓋塔-達契亞人分佈的東部邊界可能是黑海海岸與德涅斯特河,可能一度遠至西布格河,北界烏克蘭西端及波蘭南部的跨喀爾巴阡地帶。[23]:10–11

後來,蓋塔-達契亞地區的外圍被其他民族影響,如西部的凱爾特人、西南方的伊利里亞人、東邊的希臘人與斯基泰人、東北方的巴斯塔奈人。無論如何,據部分學者所言,多瑙河(西)、Haemus山脈(南)(S)、黑海(東)德涅斯特河(東北)及北喀爾巴阡的範圍內,蓋塔-達契亞的主導地位得到長期維持。[23]:11據保加利亞語言學家Georgiev,達契亞-默西亞區域含達契亞(約為今日羅馬尼亞、蒂薩河以東匈牙利)、默西亞和小斯基泰(今日多布羅加)。[24]:148

53 BC,凱撒稱達契亞人的土地始自海西森林的東緣。[25]:59這對應82-44 BC達契亞在布雷比斯塔治下擴張到極盛,西可至今日匈牙利的多瑙河中遊河谷,東、北達今日斯洛伐克的喀爾巴阡山,南抵今日烏克蘭西南部德涅斯特河下遊河谷,西過黑海海岸至阿波羅尼亞。[26]:71此時,達契亞人可能在斯洛伐克、烏克蘭、羅馬尼亞等地建立了許多山地要塞。[26]:71據Shchukin (1989),Zemplin似乎是凱爾特人和達契亞人的邊界,Patissus河及其上游似乎也是。[27]:347據Parducz (1956)、Foltiny (1966),達契亞文化的考古發現沿蒂薩河兩岸都有分佈。[28]:228據Mielczarek (1989),除斯洛伐克一部分可能併入布雷比斯塔治下的達契亞之外,蓋塔-達契亞在東南波蘭也有影響。[29]:121波蘭語言學家Milewski Tadeusz(1966、1969)認為波蘭南部出現了北波蘭罕見的地名,可能就與達契亞語或伊利里亞語有關。[30]:304[31]:12有人認為在出現這些地名的喀爾巴阡、塔特拉山脈地區曾分佈着與現代阿爾巴尼亞人祖先有關的達契亞部落。[30]:306[31]:12

另外據Nicolet (1991),普林尼曾稱維斯瓦河是達契亞的西界。[32]:109據Mielczarek,公元前4世紀蓋塔-達契亞人的分佈北界在普魯特河和德涅斯特河之間,且大致與今日摩爾多瓦國境線重合。[29]:13

據Müllenhoff(1856)、Schütte (1917)、Urbańczyk (2001)、Matei-Popescu (2007),瑪爾庫斯·維普撒尼烏斯·阿格里帕作的注也提到,維斯瓦河是達契亞的西界[33]:510[34]:19[a]Urbańczyk (1997)據阿格里帕的注提出質疑,阿格里帕的地圖(12BC之前)中,維斯瓦河分隔了日耳曼尼亞和達契亞。[35]:13該地圖早已亡佚,內容也不明了。[b]後來的羅馬地理學家,如托勒密(AD90– c. AD168)和塔西佗(AD56–AD117)[36]:46都認為維斯瓦河是日耳曼尼亞和薩瑪提亞歐羅巴之間的界線。[33]:510

AD 20前後,斯特拉波《地理學》提到了達契亞人分佈的地區。[37]:28在此基礎上,Lengyel&Radan (1980)、Hoddinott (1981)、Mountain (1998)認為蓋塔-達契亞人在凱爾特波伊人興起前、被達契亞擊敗後都分佈在蒂薩河兩岸[38]:215[c][19]:V.1.6; VII.1.3; VII.5.2[d]達契亞人對多瑙河和蒂薩河河間地區的掌握似乎很脆弱。[39]:87匈牙利考古學家Parducz (1856)認為蒂薩河以西的達契亞人的存在可以追溯到布雷比斯塔時代。[28]:228據塔西佗(AD 56–117),達契亞人在東南部與日耳曼人接壤,而薩爾馬特人在東部又與日耳曼人接壤。[e]

伊阿居格人於1世紀開始定居在達契亞西部的多瑙河-蒂薩河平原上,參部分學者對老普林尼記載的解釋:「多瑙河和赫西尼亞森林(黑森林)間的高地,直到卡農圖姆的潘諾尼亞冬季駐地,以及那裏的日耳曼邊境的平原和平地,都被薩爾馬特伊阿居格人佔領,而被他們趕走的達契亞人則佔據了遠至Theiss河的山區和森林。」[40]:93[41]:60[42]:179[43]:228[44]:10考古證據說明,當地的凱爾特-達契亞人群將其特徵保留到了3世紀。[29]:13據Mocsy,考古發現則可以定年於羅馬征服後的公元2世紀,說明在那時部分Iazygian公墓瓶受強烈達契亞文化影響。[45]:95M. Párducz (1956)、Z. Visy (1971)報告了Cris-Mures-蒂薩地區及多瑙河布達佩斯熔合區發現的達契亞風格集中。這些新發現的地圖今天仍然有效,但它們已被更多的發現所補充,覆蓋了更廣泛的區域,特別是多瑙河和蒂薩河之間的河間地區。[46]:65然而,這種解釋已被20世紀末的考古學發現所推翻,薩爾馬特人的定居點和墓葬遺址遍佈蒂薩河兩岸的匈牙利平原,例如匈牙利東南部的Gyoma和東北部的Nyiregyhaza。[來源請求]《巴靈頓地圖集》顯示,伊阿居格人佔據了蒂薩河的兩岸。(圖20)

105–106 AD羅馬帝國征服達契亞的幾十年後,[47]:61托勒密《地理學指南》 給出了達契亞地區的精確邊界。學者們一致認為托勒密所指的達契亞是蒂薩河、多瑙河、德涅斯特河上游和錫雷特河之間的地區。[f][48]:517[45]:21[49]:71主流的歷史學家接受了這種解釋,如Avery(1972)、Berenger(1994)、Fol(1996)、Mountain(1998)、Waldman Mason(2006)等。[50]:25[25]:59[51]:205[52]:113[53]:223托勒密還給出了今日波蘭境內維斯瓦河上游盆地的達契亞地名:Susudava、Setidava(有手稿作Getidava。[54][55]:429[56]:270[57]:31這可能是布雷比斯塔擴張的結果。[55]:429據Schütte (1917)、Childe (1930),達契亞語向北擴張至維斯瓦河的進程一直持續到170–180AD,日耳曼哈斯庭吉人將一個達契亞群體從這個地區驅逐出來為止。[58]:245[59]:143, 109Schütte (1952)將這個達契亞人群與具有特定達契亞語後綴「-dava」的城鎮聯繫起來,即Setidava。[56]:270Heather (2010)也認為以前的達契亞人的存在隨着哈斯庭吉人的到來而結束,他說哈斯庭吉人汪達爾人「」圖控制以前屬於自由達契亞人群體的土地,稱為Costoboci」。[60]:131喀爾巴阡山脈北坡的幾個部落也被提到,一般認為是色雷斯達契亞人,即Arsietae(維斯圖拉河上游)、[56]:270[61]:53[5]:249[62]:27[63]:117Biessi/Biessoi[62]:27[61]:53[59]:99[64]:63、Piengitai。[61]:53[63]:117Schütte (1952)將達契亞部落Arsietae與Arsonion鎮相聯繫。[56]:270文獻說明在維斯瓦河上游波羅的-斯拉夫地區有以達契亞語-dava「城鎮」結尾的地名。[65]:92Biessi人住在喀爾巴阡山腳下,在托勒密的地圖上,它位於德涅斯特河和錫安河的上游,這是維斯圖拉河的喀爾巴阡山右岸支流。[40]:98Biessi (Biessoi)可能將他們的名字留在了Bieskides山,它向北與喀爾巴阡山相連(Schütte 1952)。[56]:270托勒密(140)在維斯圖拉河兩岸只列出了日耳曼或巴爾托-斯拉夫部落名稱,都沒有達契亞人,[需要完整來源](ref: II.10; III.7)《巴靈頓地圖集·圖十九》也如此。[66]:Map 19

馬科曼尼戰爭(166–180)之後,羅馬達契亞以外的達契亞人群開始遷徙,「來自羅馬達契亞附近的1.2萬名達契亞人被從他們自己的國家送走」。他們的家園可能是上蒂薩行省,但也不能排除其他地方。[67]:249

主流學者認為,達契亞語早在1000 BC之前就已經成為多瑙河以北達契亞的主要語言,而在500 BC之前,達契亞多瑙河以南的默西亞也成為主流語言。

c. 400 BC開始,凱爾特人群離開了他們在日耳曼南部/高盧東部的拉坦納文化核心區,滲透並定居在歐洲東南部,一直分佈到黑海和安納托利亞。到c. 250 BC,今日奧地利、斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞等國的大部分地區、比薩拉比亞和默西亞,都受到凱爾特人的文化影響,並且可能在許多地區建立了政權。[68]:59這一遷徙過程將凱爾特人的物質文化,特別是先進的冶金術,帶到了伊利安和達契亞部落。在奧地利、斯洛伐克、匈牙利平原、特蘭西瓦尼亞、貝薩拉比亞和色雷斯東部,發生了特別密集的凱爾特人定居,拉泰納型墓地的集中就是證明。[68]:69據Batty,特蘭西瓦尼亞中部似乎成了凱爾特人的飛地或統一王國。[69]:279很可能在凱爾特人統治時期,達契亞語被凱爾特語特蘭西瓦尼亞方言所取代。在多瑙河以南的默西亞,也有廣泛的凱爾特化。[68]:59一個例子是古代歷史學家蒂托·李維記載的上默西亞Scordisci部落,不僅講凱爾特語,其文化也顯示出凱爾特人的特徵。

到60 BC,凱爾特人在該地區的政治霸權似乎已經崩潰,整個地區的本土達契亞部落似乎重新確立了自己的身份和政治獨立。[68]:91這一過程可能部分歸功於蓋塔王布雷比斯塔(ca 80 – 44 BC在位)的事業,他似乎在他的領導下凝聚了幾個格蒂克和達契亞部落。很可能在這一時期,達契亞語在特蘭西瓦尼亞重新獲得了它以前的主導地位。

29–26 BC,默西亞被羅馬人征服併吞並。隨之而來的是密集的羅馬化進程。多瑙河作為帝國的新邊疆和羅馬軍隊的主要河道補給線,很快就佈滿了堡壘和補給站,由數個羅馬軍團和許多羅馬輔助軍團駐守。出現了許多羅馬退伍軍人的定居地。徵兵導致大量的非達契亞移民,如士兵、家屬、工人和商人,從羅馬帝國的各個地方,特別是從巴爾幹半島的其他地方湧入默西亞。很可能在圖拉真入侵達契亞時(101-106),默西亞達契亞語已基本被拉丁語取代。

征服達契亞後,多瑙河以北也出現了類似的羅馬化進程,到200 AD,在羅馬人長期佔領的地區,拉丁語可能佔主導地位。此外,在達契亞戰爭之前或期間,達契亞地區一些未被佔領的地區似乎被薩爾馬提亞部落所佔領;例如東瓦拉幾亞,68 AD被羅克索拉尼人佔領。[70]:I.79到200 AD左右,達契亞語的分佈很可能限制在自由達契亞群體所佔據的dava區,可能只相當於喀爾巴阡山東部。

奧勒良在位(270-275)期間,羅馬人從他們統治的達契亞地區撤出了一部分行政及軍事力量,可能還有很大一部分人口。因而這個地區後來的語言狀況是有爭議的。傳統的羅馬尼亞歷史學認為,拉丁語人口一直持續到中世紀,形成今天羅馬尼亞語居民的基礎。但此說缺乏證據(例如,除了進口的羅馬硬幣/文物上的拉丁文銘文外,該地區沒有任何275年後的拉丁文銘文)。可以肯定的是,到了300年,整個北多瑙河地區已經落入講日耳曼人的統治下,這種霸權一直持續到500年左右:哥特人掌握了總體霸權,而在他們之下,還有泰法利人和格皮德人等較小的日耳曼部族。一些歷史學家認為,該地區的語言在這一時期變成了日耳曼語。[71]:155至少瓦拉幾亞一塊地方可能在600年之前已經開始講斯拉夫語,因為當時的拜占庭編年史家經常將其稱為Sklavinía(希臘語「斯拉夫人的土地」)由於完全缺乏文獻資料,這一時期達契亞語的存續情況無法確定。人們普遍認為,這種語言在600年之前就已經滅絕了。

羅馬帝國時代開始時(30 BC),達契亞語可能在達契亞和默西亞地區佔主導地位(可能包含一些凱爾特語、日耳曼語島)。斯特拉波說,默西亞人、達契亞人、蓋塔人都說同樣的語言,這與托勒密《地理志》中證明的地名分佈相一致,這些地名帶有達契亞後綴-dava(「鎮」或「堡」)。一般來說,這個名字表示一個部落中心或一個重要的定居點,通常還有防禦工事。

許多城市名稱是由一個基礎詞(常是部落名)加一個-dava、-daua、-deva、-deba、-daba、-dova(<*dhewa「定居點」[72]:886<PIE *dʰeh₁- (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)「放置」)形成的。[73]

扎扎其語dew「村莊」是這個詞在今日語言中唯一的遺存,不與達契亞語形式同源。達契亞語形式也可能是前印歐語來源,參見與南高加索語系*daba「城;村」的比較。[74]

在多瑙河以北,dava區與托勒密對達契亞邊界的定義基本一致,即南達多瑙河、西界蒂米什河、北至德涅斯特河上游、東抵錫雷特河的一片地區。[75]:III.8.1–3在西部,Olteanu地圖中的-dava地名似乎位於向北延伸的蒂米什線以內。然而,有四個dava位於托勒密的東部邊界之外,即錫雷特河以東,其中Piroboridava、Tamasidava、Zargidava3個,托勒密描述為「與錫雷特河極近」,唯一一個能確定位置的Piroboridava距錫雷特河僅3 km。[66]:Map 22Clepidava的位置不確定:Olteanu認為它在比薩拉比亞東北,Georgiev則將其定位在更西邊的烏克蘭西南部,位於錫雷特河上游和德涅斯特河之間。[7]:191 (map)

在多瑙河以南,分佈着達契亞語的達契亞-默西亞語方言,可能是默西亞地區的主導語言。默西亞又分為上默西亞行省(大致對應今日塞爾維亞)和下默西亞行省(今日保加利亞北部直至巴爾幹山脈、羅馬尼亞多布羅加地區)。這可以從-dava地名的分佈中得到證明,這些地名出現在上默西亞東半部和下默西亞各地。[7]:191 map 這些地區主要由據信是講達契亞語的部落居住,如特里巴利人、默西亞人、蓋塔人。

然而,dava區在歷史時期並不完全或統一地講達契亞語。凱爾特的影響在那裏一直持續到2世紀:托勒密(III.8.3)列出Taurisci、Anartes兩支凱爾特人,他們居住在達契亞的最北端,位於喀爾巴阡山脈北部。公元前1世紀的文獻和考古記錄也證明了巴斯塔奈人在這個地區的存在;根據Batty的說法,他們可能一直生活到1世紀。[69]:378

有人認為,達契亞語的範圍已經超出了托勒密所定義的達契亞和默西亞的範圍。一些學者提出的一個極端觀點是,達契亞語是波羅的海、黑海、愛琴海間的主要語言。但達契亞語作為達契亞和莫西亞以外的一種流行語言的證據似乎並不確定:

許多學者認為,錫雷特河以東,達契亞語也是現代摩爾多瓦、比薩拉比亞地區的主要語言,至少在德涅斯特河以東是如此。支持此說的主要證據包括3個錫雷特河以東的dava地名,以及被主流認定為屬於達契亞人的摩爾多瓦兩個民族:Carpi人和Costoboci人。然而,學術界對Carpi和Costoboci的達契亞民族性存在爭議,他們也被不同證據認定為薩爾馬特人、日耳曼人、凱爾特人或原斯拉夫人。許多非達契亞人,包括定居的和游牧的,斯基泰-薩馬提亞羅克索拉尼人、阿伽杜爾索伊人、日耳曼/凱爾特巴斯塔納人、凱爾特Anartes,在文獻和出土文物證據中,都證明生活在這一地區。[66]:Map 22因此,羅馬時代該地區的語言狀況須視作不能確定,很有可能說的是多種多樣的語言。如果該地區的所有居民都使用一種通用語,那也不一定是達契亞語,也可能是凱爾特語、日耳曼語或薩爾馬特語。

有人認為古色雷斯語是達契亞語的方言,或反之,這樣達契亞語區延伸到色雷斯行省,佔據了巴爾幹山脈以南的現代保加利亞、希臘北部和土耳其歐洲部分,一直延伸到愛琴海。但這一理論基於奧古斯丁時代地理學家斯特拉波《地理志》VII.3.2和3.13,存在爭議;反對者認為色雷斯語是一種不同於達契亞語的語言,或有關聯,或無關聯。(下詳)

據一些文獻,特別是斯特拉波所說,安納托利亞半島西北部比提尼亞、弗里吉亞、密細亞地區被來自色雷斯或達契亞的部落佔據,因此說的是色雷斯或達契亞語方言(斯特拉波聲稱,這些語言又是密切相關的)。然而,一些學者對達契亞語和色雷斯語之間的聯繫有爭議,這兩種語言與弗里吉亞語間的聯繫也是如此。

據斯特拉波(VII.3.2)、希羅多德的說法,比提尼亞人來自Bithyni、Thyni兩支色雷斯部落,他們從色雷斯斯特魯馬河周邊遷來,因此講色雷斯語。此外,斯特拉波(VII.3.2)還稱,臨近的弗里吉亞人也是色雷斯部落的後裔,即布里吉亞人,並講一種類似色雷斯語的語言。事實上,已經確定比特尼人和弗里吉亞人都說弗里吉亞語。弗里吉亞語比色雷斯語和達契亞語有更完善的記錄,約有200個以這種語言書寫的碑文存世。對它們的研究使主流接受了古希臘哲學家柏拉圖(《克拉底魯篇》410a)的觀點,即弗里吉亞語顯出與希臘語的強烈親緣關係。[76][77]:{{{1}}}Georgiev在一篇文章中認為,弗里吉亞語最初與希臘語和古馬其頓語(不包括色雷斯語和達契亞語)屬於同一個語族,[78]:285–297但後來又認為弗里吉亞語自成一支(也與色雷斯語或達契亞語無關)。[7]:282這一觀點目前獲得了主流學術界的青睞。[14]:888

另外,斯特拉波(VII.3.2)還將多瑙河流域的默西亞人與安納托利亞西北部與弗里吉亞人相鄰的密細亞人相等同,認為他們的名字分別是同一名稱的希臘語和拉丁語變體。他補充說,密細亞人是遷到安納托利亞的默西亞人,也講達契亞語。接受斯特拉波的說法,將默西亞人的語言稱為「達契亞-密細亞語」。然而,無論達契亞語還是密細亞語都沒有足夠的材料來驗證斯特拉波的說法。[來源請求]斯特拉波被兩個部落名稱巧合的相似誤導了。

達契亞西北部廣泛使用達契亞語的假設主要是基於布雷比斯塔(80-44 BC在位)的生涯。據斯特拉波,布雷比斯塔在他的領導下凝聚了蓋塔-達契亞部落,並進行了遠至潘諾尼亞和色雷斯的軍事行動。儘管斯特拉波似乎將這些行動描述為短期的掠奪、懲罰敵人的突襲,但一些羅馬尼亞學者根據對考古數據有待商榷的解釋,認為這些行動使達契亞人對dava區以外大片領土得以長期佔領並定居。[來源請求]

一些學者斷言,達契亞語是匈牙利大平原定居人口的主要語言,至少遠至蒂薩河,也可能遠至多瑙河。凱撒、斯特拉波、老普林尼等古代學者的言論被部分人解讀為支持這一觀點,但這些言論過於含糊不清,沒什麼地理價值。[需要完整來源]沒有什麼確鑿證據能支持平原上有大量達契亞族:

有人提出,達契亞語在今日斯洛伐克和波蘭部分地區也很盛行。其依據是,在布雷比斯塔時代,達契亞人佔領了斯洛伐克的Zemplin要塞——這一時期,達契亞以外的戰役大都發生在60-44 BC間——以及托勒密記載的波蘭維斯圖拉河下游的兩個dava地名的位置。[來源請求]

公元前1世紀達契亞人佔領斯洛伐克的假設與考古證據相矛盾,該地區從c. 400 BC起就以凱爾特文化為主;[84]還有一個完善的波伊凱爾特部落的王國。公元前1世紀,這個政體還以今日布拉迪斯拉發為基地,發行了自己的金銀幣(所謂「Biatec」幣),其中幾個刻了公認的凱爾特名的王名。這個王國也有許多凱爾特型奧皮杜姆(oppida),其中Zemplin就是斯洛伐克東南部最重要的例子。此外,這一時期出現在斯洛伐克的普霍夫文化被主流學者認為是凱爾特文化。[84]一些學者認為,從60 BC起,Zemplin就被布雷比斯塔佔領,但這是基於達契亞、凱爾特風格文物共存做出的推斷,可能只是文化交流的影響。但即使布雷比斯塔領導的達契亞軍隊真的佔領了Zemplin,它也是短暫的,44 BC布雷比斯塔去世後,他的王國就分裂成了四個。因此,任何情況下,都不能說明達契亞人統治時期,當地居民改說了達契亞語。Karol Pieta對普霍夫人種族的研究發現,普霍夫文化並不能確定是歸於凱爾特--波伊人或Cotini人是最可能的候選--還是歸於日耳曼(如Buri人)。儘管達契亞人影響這一地區的事實早已獲得廣泛承認,認為該地區的人就是達契亞人的觀點幾乎得不到支持。[85]:204–209

維斯圖拉河流域有大量達契亞人的假設在現代學者中沒有得到廣泛支持,一般認為羅馬帝國時代這一地區主要分佈着日耳曼部落,例如Heather(2009)。[86]:620 (map)[66]:Map 19[36]:43[75]:II.10; III.7

托勒密給出了一份達契亞43個城鎮名的列表,其中有33個可確證是達契亞的,全帶後綴dava,意為村落或定居點。其他名字則缺少後綴,如Zarmisegethusa regia=Zermizirga,其他9個達契亞起源的名字似乎已經被拉丁化。[87]:114

達契亞語區的特點主要就是以-dava、-deva、-daua、-daba等結尾的地名。依地理位置分類如下:[來源請求]

一些達契亞定居點沒有-dava結尾或變體後綴。其中一些是:Acmonia、Aizis、Amutria、Apulon、Arcina、Arcobadara、Arutela、Berzobis、Brucla、Diacum、Dierna、Dinogetia、Drobeta、Egeta、Genucla、Malva、Napoca、Oescus、Patruissa、Pinon、Potaissa、Ratiaria、Sarmizegetusa、Tapae、Tibiscum、Tirista、Tsierna、Tyrida、Zaldapa、Zeugma、Zurobara。[來源請求]

就托勒密定義的達契亞而言,大多數部落名稱與西維塔斯城邦列表上的部落名稱相似,只有少數例外。[87]:46Georgiev將Triballi人、默西亞人、達爾達尼亞人算作達契亞-默西亞人。[88]:78[24]:150

一些藥用植物和草藥的達契亞語名稱存於古代文獻中,[10][11]其中《藥物論》收錄約60種。[12]:120出身小亞細亞Anazarbus的希臘醫師迪奧斯科里德斯在1世紀中葉編寫了醫學教科書《藥物論》(古希臘語:Περὶ ὕλης ἰατρικῆς,下表中簡寫為MM)。據Wellmann(1913)提出、Russu(1967)接受的觀點,達契亞植物名稱是在3世紀從希臘語法學家亞歷山大的潘非盧斯(1世紀)公佈的詞彙那裏加上的。[100]:45達契亞人的詞彙可能是4世紀時加進偽阿普列烏斯文本中的。達契亞植物名稱中,達契亞語、拉丁語和希臘語詞彙存在混合現象,可能是該時期發生過語言交叉。[101]:315

雖然許多達契亞地名的含義不確定,但作為達契亞詞彙的來源,它們比迪奧斯科里德斯提供的藥用植物名稱更可靠,後者需要推測性的鑑定:據Asher & Simpson,57個名稱中,有25個可能是錯的。[102]:1665據保加利亞語言學家Decev,42個所謂達契亞植物名稱中,只有25個是真正的達契亞語來源,有10個來自拉丁語,7個來自希臘語。偽阿普列烏斯手稿《De Herbarum Virtutibus(論草藥的功效)》(下表中簡寫為Herb)的31個植物名稱中,只有16個是真正的達契亞語來源,有9個來自拉丁語,8個來自希臘語。[101]:315

偽阿普列烏斯手稿中達契亞、拉丁、希臘均有的如下:

| 達契亞語 | 俗名 | 學名 | 註釋 |

|---|---|---|---|

| Adila |

|

||

| Amalusta, Amolusta , Amulusta | 洋甘菊 | 德國洋甘菊或多花菊 | ^ Herb. 23;可能與阿爾巴尼亞語語ëmbël、ambël「甜」有關。[105] *lustu為原始凱爾特語「植物」[106] |

| Aniarsexe, Aniassexie | 驢喜豆 | 紅豆草 | |

| Aprus | 格拉德溫鳶尾 | 白玉鳶尾 | |

| Arpopria, Arborria | 常春藤屬 | 洋常春藤 | |

| Asa | 款冬 | 款冬 | 也是Bessi語植物名稱 |

| Aurumetti, Aurimetellum | 老鸛草屬 | 林地老鸛草? | MM 2.175, Herb. 67 |

| Azila | 琉璃草 | 倒提壺屬 | 可能是Usazila的變體(見下) |

| Bles, Blis | 紫莧菜 | 凹頭莧 | |

| Budalla, Budama, Budathala, Budathla | 牛舌草 | 牛舌草 | |

| Caropithla, Karopithla |

|

| |

| Cercer, Cerceraphron, Kerker, Kerkeraphron | 琉璃繁縷屬 | 琉璃繁縷 | |

| Chodela, Khodela | 地松 | 石松(東北石松或多穗石松)? | |

| Cinouboila (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Cinuboila, Kinouboila, Kinuboila |

|

kinu「犬」+oboila「蘋果」複合詞,類似於立陶宛語šúnobuolas「野南瓜」、色雷斯語dinupula, sinupyla | |

| Coadama, Koadama | 眼子菜 | 斑鳩眼子菜 | |

| Coicolida, Koikolida | 茄子 | 顛茄 | koiko「獨眼」或「盲」類似於拉丁語caecus「盲」、愛爾蘭語caoch「獨眼」、哥特語haihs「獨眼」、梵語kekara「斜視」 |

| Cotiata, Kotiata | 柳枝稷 | 指黍 | 也指冰草屬? |

| Courionnecum, Couriounnecum, Curiounnecum, Kourionnekoum | 海芋 | 疆南星 | |

| Coustane, Croustane, Crustane, Custane, Koustane, Kroustane, Krustane, Kustane | 大/小毛莨 | 白屈菜或小毛莨 | |

| Cycolis, Kykolis | 地櫻或印度人參 | 酸漿或睡茄 | |

| Dacina, Dakina |

|

默西亞語指這些植物的名稱為Mendruta(見下) | |

| Dicotella | 白瀉根 | 白瀉根 | |

| Dielina, Dielleina, Diellena | 莨菪 | 天仙子 | |

| Diesapter | 毛蕊花屬 | 毛蕊花屬 | |

| Diessathel | 波葉毛蕊花 | 腋花毛蕊花 | IE *diwes-sētlo;第二部分意為「篩子」(參古諾斯語sáld「篩子」、威爾斯語hidl「篩網」、立陶宛語sėkla「種子」、希臘語ēthein「篩」、古教會斯拉夫語sito+)[107] |

| Diesema | 毛蕊花 | 毛蕊花屬 | IE *diyes eusmn「燃燒的天空」(參拉丁語dies「天」、希臘語heúein「燒」、阿爾巴尼亞語diell「日」),類似於德語Himmelbrand「毛蕊花」,字面「燃燒的天空」。[108] |

| Diodela, Duodela, Duodella, Ziodela |

|

||

| Dracontos | 迷迭香 | 迷迭香 | |

| Dokela | 筋骨草 | 筋骨草 | |

| Dyn | 蕁麻 | 蕁麻 | |

| Ebustrone | 小毛莨 | 小毛莨 | 來自偽阿普列烏斯手稿 |

| Gonoleta, Gouoleta, Guoleta, Guolete | 紫草屬 | 丁香紫草 | 用作口服避孕藥 |

| Hormea, Hormia | 年香紫蘇 | 丹參鼠尾草 | |

| Lax | 馬齒莧 | 馬齒莧 | 用作瀉藥 |

| Manteia, Mantia | 羊黑莓 | 絨毛懸鈎子 | |

| Mendruta | 實際上是默西亞語植物名 | ||

| Mizela, Mizila, Mozula, Mouzula | 百里香 | 百里香 | |

| Nemenepsa | 地松 | 石松屬 | |

| Olma | 矮人長老、矮接骨木 | 戊接骨木 | |

| Parithia, Parthia | 狗牙根屬 | 狗牙根屬? | |

| Pegrina | 白瀉根 | 白瀉根 | |

| Phithophthethela | 鐵線蕨屬 | 鐵線蕨屬 | |

| Polpum | 蒔蘿 | 蒔蘿 | |

| Priadela, Priadila | 白/黑瀉根 | 白瀉根或常見薯蕷 | |

| Probedula, Procedila , Propedila, Propedula, Propodila | 委陵菜屬 | 匍匐委陵菜 | ^ Procedila<Prokedila,可能來自*Probedila的誤寫,β/κ混淆常見於希臘手稿。比較高盧語名稱Pempedula(五葉)。 |

| Prodiarna, Prodiorna | 鐵筷子屬 | 黑根鐵筷子 | |

| Rathibida | 紫菀 | 雅美紫菀 | |

| Riborasta | 牛蒡屬 | 牛蒡屬 | |

| Salia |

| ||

| Seba | 接骨木屬 | 接骨木屬 | |

| Skiare | 野川續斷 | 起絨草 | |

| Skinpoax, Sipoax, Spioax | 大葉車前草 | 大車前草 | |

| Sikupnoex, Sikupnux | 刺芹屬 | 野刺芹 | |

| Stirsozila | 百金花 | 矢車菊 | 來自偽阿普列烏斯手稿 |

| Tanidila | 貓薄荷 | 荊芥屬 | |

| Teudila | 辣薄荷或歐薄荷或新風輪屬? | 辣薄荷或歐薄荷或新風輪屬? | |

| Troutrastra, Trutrastra, Tutrastra | |||

| Toulbela, Tulbela | 百金花 | 矢車菊 | |

| Usazila | 琉璃草 | 倒提壺屬 | 可能是Azila的變體(見上) |

| Zena | 毒參屬 | 毒參 | |

| Zired | 紅莖蒿 | 豬毛蒿 | |

| Zououster, Zuste, Zuuster | 蒿屬 | 樹蒿或荒野蒿 |

Georgiev、Duridanov分別使用比較語言學方法來破譯色雷斯和達契亞的古地名。Georgiev (1977)認為,通過將一個未知語言的古代地名、它的後續名稱及其他印歐語系(無論古今)的同源地名和詞彙進行比較,就可破譯其含義,還認為僅通過分析詞根來破譯是沒有科學價值的。[109]:276他舉了幾個例子來說明他的方法,其中一個是指羅馬尼亞東部的一個城鎮和河流(多瑙河的一條支流),名為Cernavodă,在斯拉夫語中意為「黑水」。同一城鎮在古代被稱為Ἀξίοπα(Axiopa)或Ἀξιούπολις(Axioupolis),其河流稱為Ἀξιός(Axios)。構擬用的假設是,Cernavodă是對古達契亞語名稱的仿譯,Axiopa在達契亞語中就意為「黑水」。[14]:879據Georgiev,Axios的印歐語詞根可能是*n̥-ks(e)y-no(「黑」,參阿維斯陀語axsaena)。[24]:109根據已知的印歐語合成詞形成規則,Axiopa在達契亞語中可分解為axi=「黑」和opa/upa=「水」;-polis是希臘語後綴,意思是「城市」,省略。然後,通過同源地名來驗證這一假設。還有一條巴爾幹河在古代也被稱為Axios,其源頭位於默西亞的達契亞語區,現代馬其頓語名稱是Crna reka(「黑水」):雖然它在主要說伊利里亞語的達爾達尼地區。Georgiev認為這個河名是達契亞-默西亞語來源。axi這一組分也見於古希臘稱黑海:Ἄξεινος πόντος–Axeinos pontos,後來改為委婉語Εὔξεινος πόντος Euxeinos pontos「好客海」。opa/upa可與立陶宛語upė「水」相印證。)[7]:277鎮名第二個組分*-upolis可能是*upa的小稱,參立陶宛語小稱upelis。[14]:879[可疑]

[註:Russu對這一詞源提出質疑。Axiopa這個名字只在普羅科匹厄斯《論建築》中出現過,可能是Axiopolis的變形。[110]然而,即使這是正確的,Russu的反對意見也是無關緊要的:它並不影響將axi-釋為「黑」或將upa釋為「水」,參地名Scenopa。Fraser (1959)指出,出現在地名Axiopa中的詞根axio也出現在薩莫色雷斯島和斯巴達,那裏有雅典娜-阿西奧波娜(Athena Axiopoina)崇拜。他認為這個前希臘語的詞根來自色雷斯語,意為「偉大」。[111]:28然而,不能確定希臘的Axi是否源自色雷斯語(相對於希臘語或其他語言),也不能確定它的意思是 「偉大」還是「黑」。無論如何,如果色雷斯語獨立於達契亞語,這種反對意見可能就沒有意義了。]

除Duridanov和Georgiev之外,其他學者也曾試圖重建達契亞和色雷斯的詞彙。Russu (1967)試圖通過參考假定的原始印歐語詞根來破譯色雷斯和達契亞的專名(地名、人名)。[112]:71Georgiev認為這種方法(稱為Wurzeletymologien=「詞根詞源學」)「沒有科學價值」。[7]:276這是因為詞根本身也是構擬出來的,某些情況下有爭議,所有情況下都有不確定性;解釋同一個詞往往可以找到多個詞根;構擬出的詞根列表可能不完整。Reichenkron(1966)[112]:71假設羅馬尼亞語中所有底層詞都來自達契亞語。Polomé(1982)認為,沒法保證這些底層詞彙真的來自達契亞語,它們可能來自達契亞或默西亞其他未知或鮮為人知的語言。[72]:876

一些語言學家對達契亞語的這種構擬方法持懷疑態度。

儘管有這些反對意見,Georgiev和Duridanov還是宣稱他們的構擬高度可靠。然而,Polomé(1982)為編寫《劍橋古代史》研究古巴爾幹語言時,發現只有「20-25個達契亞詞和40-45個色雷斯詞有合理但不能被明確確定的印歐語詞源」。[72]:872相比之下,Duridanov構擬出約100個達契亞語詞彙,Georgiev構擬出約200個。

現列出從植物名、阿爾巴尼亞語(下表簡寫為「阿」)和羅馬尼亞語(下表簡寫為「羅」)比較中得出的達契亞語詞彙:

| 達契亞語 | 詞義 | 證據 | 可能印歐語詞根 | 古代同源詞 | 現代同源詞 |

|---|---|---|---|---|---|

| dava | 城市、定居點 | 如地名Rusidava | |||

| per | 兒子 | 銘文Decebal per Scorilo(「Scorilus的兒子Decebal」)[119]:45 | 色雷斯-por「...的兒子」:人名Mucapor=「Muka的兒子」 伊朗語支-pur(如Shapur=「王的兒子」) 拉丁語puer「男孩」 |

阿bir「兒子」 立陶宛bernas「小伙」、peras[120]「崽」 拉脫維亞bērns「孩」,羅prichindel「小孩」 | |

| -zila或 -dila |

(草本)植物 | 達契亞語植物名 | 高盧語dula「葉」 | 立陶宛žolė 拉脫維亞zāle |

| 達契亞語 | 詞義 | 阿爾巴尼亞/ 羅馬尼亞語詞 |

可能印歐語詞根 | 現代同源詞 | 註釋 |

|---|---|---|---|---|---|

| *bred- | 樅樹(歐洲冷杉) | 阿bredh、羅brad | *bhreg'-os、*bhrog'-os (Pokorny IEW 139) | 羅brad 立陶宛brãzas(樹脂),古斯拉夫brěza(白樺) |

|

| *daina | 歌 | 羅方言daină、doină、阿zana「山仙」 | *doina | 立陶宛dainà、拉脫維亞daīņa | |

| *draga | 酵母 | 阿drā | *dhraghā (Pok. IEW 251) | 羅drojdie、立陶宛drãgės、拉脫維亞dradži、古普魯士dragios、古保加利亞drożdje、波蘭drożdże | |

| *gen- | 獵、捉 | 阿gjanj(獵、捉) | *gu̯hen- | 立陶宛genù(giñti) | |

| *gerna | 皮膚 | 阿zorrë | *gųernā(Pok. aaO. 474) | 立陶宛žárna、拉脫維亞zařna | |

| *kasla | 咳 | 阿kollë | kųāslā(Pok. aaO. 649) | 立陶宛kosulỹs、拉脫維亞kašļi、古斯拉夫kašĭlĭ | |

| *kesa | 時間 | 阿kohë | *k(u)ē(i)sā (Pok. aaO. 636) | 古普魯士kismān、古保加利亞časă、波蘭czas | |

| *kur | 何時 | 阿kur(何時) | *ku̯ur- (Pok. a.a.O. 647) | 立陶宛kuř'「哪裏」、拉脫維亞kùr「哪裏」、阿羅馬尼亞kùri「誰(賓格)」、吐火羅kwri | |

| *lad- | 榛樹 | 阿lethi、laithi | *lag'(h)- (P0k. aaO. 660) | 立陶宛lazà(lazdà)、古普魯士laxde | |

| *laid- | 泥土 | 阿leth(-dhi) | *loid(h) (Pok. aaO. 662) | 古普魯士laydis | |

| *mal- | 岸;山 | 阿mal「山」、羅mal「岸」 | *mol- (Pok. aaO. 721f) | 拉丁mala「岸」 | |

| *mat- | 測量、大量 | 阿mat、mas、matë | *mot- (Pok. aaO. 703) | 立陶宛mãtas「大量」、matúoti「測量」 | |

| *met- | 年;時間 | 阿mot | *mēto- (Porzig Glied. 176) | 立陶宛mētas「時間;年」、拉脫維亞męts「空間」、古普魯士mettan「年」 | |

| *skrebr- | 歐洲鵝耳櫪(Carpinus betulus) | 阿shkozë | *skrēbh-ro- (Pok. IEW 943) | 立陶宛skrúoblas及其變體、拉脫維亞skābardis、古普魯士scoberwis | 派生:保加利亞skreba「葡萄葉鐵線蓮」 |

| *spand- | 紫花鐵筷子(Helleborus purpurescens) | 阿shpendër、羅spînz | *sponǎ(i)- (Georgiev 1965 p80) | 拉脫維亞spuóds「亮」 | |

| *staig- | 道、途 | 阿shteg | *stoigh- (Pok. IEW 1017) | 拉脫維亞stiga、staigāt「走」、哥特staiga、德steig「爬」 | |

| *skrumb | 灰燼 | 阿shkrumb、羅scrum | *skrṃb(h)- | 立陶宛skrembù(skrebti) | 古普魯士地名Scrumbayn(今日Schrombehnen) |

| *strunga | 擠奶欄 | 阿shtrungë、羅strungă | *strṇgā | 達契亞地名Στρὁγγες (Proc. Aed. IV.4) | |

| *zuv- | 魚 | 羅juvete(一種魚) | *g'hduụ- (Pok. IEW 416) | 立陶宛žuvis、拉脫維亞方言zuva | 達契亞地名Ζουσἱδαυα |

註釋:在達契亞語的不同步演化過程中,k和g的齶化似乎發生在前元音之前,具體過程如下[14]

達契亞語是一種印歐語系語言。Russu (1967, 1969, 1970)認為其音系,也就是其假定的色雷斯-達契亞語的音系,與原始印歐語音系比較接近。[122]:283

一些語言學家將達契亞語歸為噝音語言:如Russ[14]:878、Rădulescu[5]:243、Katičić&Križman[123]:150等。在Crossland看來(1982),色雷斯語和達契亞語都具有主要的噝音特徵之一,即*k、g>s、z。但其他特徵的噝音變化在色雷斯語中值得懷疑,在達契亞語中也沒有證據。[124]:848在任何情況下,曾被認為是印歐語劃分基準的齶-噝音之分,現已不再被主流學者認為是歷史語言學中的重要內容。[125]:190現在人們認識到,它只是印歐語眾多同言線中的一種;語言可以同時表現出兩種類型,而且在一種特定的語言中,這些類型可能會隨着時間的推移而改變。[125]:190關於達契亞語在印歐語系統樹中的地位有很多爭議。根據一種過時的觀點,達契亞語源自達契亞-色雷斯-弗里吉亞語族(或「古巴爾幹語族」)。今日,弗里吉亞語不再被廣泛認為是以這種方式與達契亞人和色雷斯人相聯繫。[14]:888

相比之下,達契亞-色雷斯語族一說,有許多追隨者,如Russu 1967、[5]:243、Georg Solta 1980、[126]:5Vraciu 1980、[g]Crossland 1982、[h]Rădulescu 1984、[i]1987、[j]Mihailov (2008)、Trask 2000等。[k]達契亞-色雷斯語族一說最終是基於幾位希臘-羅馬學者的字句:尤其是羅馬帝國史學家、地理學家斯特拉波,他認為達契亞人、蓋塔人、默西亞人和色雷斯人都說一種語言。[19]:VII.3.2, 3.13希羅多德說「蓋塔人是色雷斯人中最勇敢和最公正的人」,這將蓋塔人,也就是達契亞人與色雷斯人聯繫起來。[127]:598一些學者還在卡西烏斯·狄奧、特洛古斯、阿庇安、老普林尼的作品中看到了色雷斯語和達契亞語間有密切聯繫的證據。[23]:10

但自1960年代以來,達契亞-色雷斯語族理論受到了保加利亞語言學家Vladimir I. Georgiev及其追隨者的挑戰。Georgiev從語音、詞彙和地名學的角度來看,色雷斯語、達契亞語和弗里吉亞語是完全不同的語言,各自是獨立的印歐語分支,不存在諸如達契亞-色雷斯-弗里吉亞語族或達契亞-色雷斯語族之類分類單元。[7]:282Georgiev認為,達契亞語和色雷斯語之間的距離大約與亞美尼亞語和波斯語之間的距離相同,[7]:298這兩種語言完全不同。在闡述達契亞語的語音時,Georgiev使用了《藥物論》和偽阿普列烏斯手稿中確鑿的達契亞語植物名稱,使用這些學者提供的希臘語譯文來確定其字面意思,進而確定其詞源。以這種方式推出的達契亞語音系與色雷斯語音系非常不同:元音變化*o>*a再現,k聲經歷噝音語言特有音變。至於色雷斯語音系,Georgiev的原則是,現代語言中可理解的地名很可能譯自古代地名。[128]:338

Georgiev (1977)也認為現代阿爾巴尼亞語是達契亞語的後裔,特別是來自他所說的達契亞-默西亞語,即達契亞語默西亞方言,[7]:283但這一觀點未在學者中獲得廣泛接受,而且遭大多數阿爾巴尼亞語言學家拒絕,他們認為阿爾巴尼亞語屬於伊利里亞語族。[129]:283Polomé接受阿爾巴尼亞語是伊利里亞語後裔的觀點,但認為證據不確定。[14]:888

一般認為達契亞語和色雷斯語都是印歐語系語言;它們之間的關係具體如何則存在着廣泛的分歧。

Georgiev (1977)、Duridanov (1985)認為,這兩種語言的原印歐語的語音發展明顯不同。

| 原始印歐語 | 達契亞語 | 色雷斯語 | 弗里吉亞語 |

|---|---|---|---|

| *o | a | a | o |

| *e | ie | e | e |

| *ew | e | eu | eu |

| *aw | a | au | |

| *r̥, *l̥ | ri | ur (or), ur (ol) | al |

| *n̥, *m̥ | a | un | an |

| *b, *d, *g | b, d, g | p, t, k | p, t, k |

| *p, *t, *k | p, t, k | ph, th, kh | ph, th, kh |

| *s | s | s | ∅ |

| *sw | s | s | w |

| *sr | str | str | br |

註釋:星號表示構擬的原始印歐語音素。∅為空集符號,表示此音消失。

| 原始印歐語 | 達契亞語 | 色雷斯語 |

|---|---|---|

| *b, *d, *g | b, d, g | p, t, k |

| *p, *t, *k | p, t, k | ph, th, kh |

| *ē | ä (a) | ē |

| *e (輔音後) | ie | e |

| *ai | a | ai |

| *ei | e | ei |

| *dt (*tt) | s | st |

Georgiev、Duridanov認為,上述語音差異證明,達契亞語和色雷斯語(按Georgiev的說法還包括弗里吉亞語)不可能是印歐語同一分支的後代,必須各自構成獨立的分支。[7]:282[134]然而,由於音變構擬的材料存在根本性缺陷,這一結論的正確性受到了質疑。由於古代巴爾幹語言從未發展出自己的字母,古代巴爾幹音素(主要是地名和人名)只能通過其希臘語或拉丁語轉寫才能獲知。[113]:570[14]:885希臘語和拉丁語沒有專門的符號來表示諸如č、ġ、ž、š等音素,如果色雷斯語或達契亞語包含這樣的音素,希臘語、拉丁語轉寫就無法準確表達。[114]:120正因如此,對達契亞語、色雷斯語語音和演化有不同的假設,甚至相互矛盾。[14]:878–879這可以從Georgiev和Duridanov上面提出的不同音變中看出,儘管他們都同意色雷斯語和達契亞語是不同的語言。此外,Georgiev提出的一些音變也受到爭議,如原始印歐語*T(清)>色雷斯語TA (清送氣),*M(濁)=T:有人認為在這兩種語言中,原始印歐語*MA(濁送氣)變為M,*T不變。[5]:243Georgiev聲稱原始印歐語*o在色雷斯語中變為a,但Russu對此提出異議。[135]:78

對Georgiev和Duridanov構擬的兩種語言中含義相同的詞進行比較,可以發現雖然它們共享一些詞,但還有許多詞是不同的。[7]:280, 285, 298然而,即使接受這種重建是有效的,每種語言中構擬出的詞數也不足以確定它們是沒有關係的。[來源請求]

據Georgiev (1977),達契亞地名和人名與色雷斯的地名和人名完全不同。[7]:298然而,Tomaschek (1883)、Mateescu (1923)認為,達契亞和色雷斯地名和人名中存在一些共同詞素,[136]:402[137]:220但Polomé認為,到1982年,現有研究已能證實Georgiev所說的色雷斯語和默西亞/達契亞語間存在明顯的本體論分野。[14]:876

Georgiev強調了達契亞/默西亞與色雷斯地名後綴間的顯著差異:達契亞-默西亞地名一般帶-dava後綴(變體:-daba、-deva等),意為「城鎮」或「堡」。但色雷斯本土的地名,即巴爾幹山脈以南的地名通常以-para或-pera結尾,意為「村莊」或「定居點」[14]:872(參梵語pura=「鎮」,後來派生出印地語城市後綴-pur',如Udaipur=「Udai之城」)。[7]:191 (map)[7]:279[138]:271–273[139]Georgiev認為,這種地名上的分歧使得色雷斯語和達契亞語是同一種語言的說法不可信。然而,這一觀點也受到了質疑:

Georgiev的論文沒有獲得普遍接受:色雷斯-達契亞理論在語言學家中仍有大量支持者。Crossland(1982)認為,假定的原始色雷斯-達契亞語分化並不明顯,不足以將南北兩組方言列為獨立的語言。[124]:838據Georg Solta(1982),達科語和色雷斯語之間沒有明顯的區別。[113]:570[m]Rădulescu (1984)承認達契亞-默西亞語有一定程度的方言性,但認為達契亞-默西亞語和色雷斯語之間沒有根本的區別。[135]:85Renfrew(1990)認為,毫無疑問,色雷斯語與今日羅馬尼亞被羅馬人佔領之前使用的達契亞語有關。[125]:71然而,由於缺乏兩種語言的證據,所有這些論斷在很大程度上都是推測。

Polomé (1982)認為,Georgiev和Duridanov提出的證據雖然很多,但仍不足以確定達契亞-默西亞語和色雷斯語是同一種語言的兩種方言還是兩種不同的語言。[14]:887–888

Moesi用在多瑙河邊,位於色雷斯西北部。正如一些現代學者所分析的那樣,古代作者推測地使用Moesi這個名字來指代Triballians以及Getic和Dacian社區。[141]:88

據Rădulescu,伊利里亞語、達契亞語和色雷斯語可能是同一種語言的三種方言。[135]:85但Georgiev(1966)認為伊利里亞語是一種與威尼托語和弗里吉亞語密切相關的語言,雜有某種達契亞-默西亞成分。{sfn|Poultney|1968}}:339威尼托語和弗里吉亞語是齶音語,可能促使Georgiev及其他古語言學家也將伊利里亞語歸為齶音語,[來源請求]並與達契亞-默西亞語混合。Georgiev提出,阿爾巴尼亞語是一種噝音語言,從噝音的達契亞-默西亞語演化而來,與伊利里亞語無關。但由於缺乏證據,無法對這些古代語言進行任何確鑿的齶/噝音分類。Renfrew認為,齶/噝音分類不能確定語言間的關係,因為一種語言可能同時包含齶音和噝音的特徵,這些特徵及它們之間的平衡可能會隨着時間的推移而改變。[125]:190

學界的主流觀點是,達契亞-默西亞語構成了現代羅馬尼亞語的主要底層,據Georgiev,現代羅馬尼亞語是一種新拉丁語(羅曼語族),AD 300–600間從東巴爾幹羅曼語支演化而來。[7]:287達契亞-默西亞語對現代羅馬尼亞語可能的殘留影響僅限於少數的單詞和一些語法特徵。[142] 據Georgiev (1981),羅馬尼亞語中約有70個詞與阿爾巴尼亞語有確切對應關係,但這些羅馬尼亞語單詞的語音形式非常特殊,不能解釋為借自阿爾巴尼亞語。這些詞在羅馬尼亞語中屬於達契亞語底層,而它們在阿爾巴尼亞語中的對應關係是由達契亞-默西亞語繼承的。[24]:142[需要解釋]

和其他羅曼語的情況一樣,有人認為羅馬尼亞語是通過一系列內部語言變化,並在後羅馬時代受達契亞語或北部色雷斯語的影響,從通俗拉丁語中衍生出來。這種影響便於解釋羅馬尼亞語-色雷斯語底層與法語-凱爾特語、西班牙語-巴斯克語、葡萄牙語-凱爾特語底層。[143]羅馬尼亞語沒有主要的方言,這可能說明它起源於一閉塞山區,交通不便但內部交流方便。羅馬尼亞語歷史大抵都基於猜測,從300 AD羅馬人撤出,到1300 AD左右蠻族入侵結束,這一地區幾乎沒有任何書面記錄。[144]:18

許多羅馬尼亞學者對現代羅馬尼亞語的達契亞語底層進行了研究,目前仍沒有足夠的確鑿證據。已知的幾個達契亞語單詞(主要是植物名稱)和從地名中構擬的達契亞語詞在羅馬尼亞語中都沒有具體的對應詞(與其他幾種印歐語中的情況相反)。DEX沒有提到任何達契亞語的詞源,只提到了一些來源不明的短語。一些學者認為其中大部分源自達契亞語,但沒有強有力的證據證明它們是。某些情況下,它們也可能是前印歐語(即真正的來自石器時代的喀爾巴阡本土語言),如果是明確的印歐語來源,也可能是薩爾瑪提亞語來源–但這也沒有證據。

有可能的是,一些達契亞語單詞可能通過該地區主要語言的連續變化而在喀爾巴阡山民的語言中存活下來:達契亞語/凱爾特語(~AD 100),拉丁語/薩爾馬提亞語(c. 100–300),日耳曼語(c. 300–500),斯拉夫語/突厥語(c. 500–1300),直至羅馬尼亞語成為該地區的主要語言。

東羅曼語支從原始羅曼語演化而來,又是由巴爾幹地區的通俗拉丁語演變而來,這一地區尚未準確確定,但一般認為是以列切克線以北的地區。該地區講拉丁語或通俗拉丁語的人群與本地古巴爾幹語族語言人群間肯定有語言接觸,但目前尚不知曉哪種古巴爾幹語或哪幾種語言構成了東羅曼語的底層。這些語言中的底層元素主要是詞彙,許多語言學家認為,約有300個詞是源於這個底層的。包括地名、河名,以及大部分詞源未知的形式,東羅曼語的底層詞數量可能超過500個。近年語言學研究增加了此種本土東羅曼語詞的數量。除詞彙外,東羅曼語音系、語法特徵(參見巴爾幹語言聯盟)也可能奠基於古巴爾幹語言。

年代較早的羅馬尼亞語語源詞典在許多情況下傾向於假定這些未知來源的詞是借詞,通常是來自斯拉夫語族或匈牙利語,但語源分析表明,許多時候借詞的方向是從羅馬尼亞語借到鄰近的語言。最近的DEX仍將許多詞列為借詞,儘管其他語言學家的工作可能表明,其中一些詞實際上來自當地印歐語。雖然許多羅馬尼亞詞的底層地位沒有太大爭議,它們作為達契亞詞的地位是有爭議的,有些爭議還比其他爭議更大,畢竟達契亞語沒有充分的現存書面記錄,大多數情況下很難驗證某個羅馬尼亞語詞是否真的來自達契亞語。而許多羅馬尼亞語底層詞都有阿爾巴尼亞語同源詞,如果這些詞實際上來自達契亞語,就表明達契亞語可能與阿爾巴尼亞語處於同一分支。

羅馬尼亞語以外的語言中也有一些羅馬尼亞底層詞,它們是通過羅馬尼亞語(弗拉赫人)方言借入的。例如vatră(家;爐灶),見於阿爾巴尼亞語、塞爾維亞語、克羅地亞語等,不過意思有所變化。另一個例子是Bryndza,是一種產自奧地利東部、波蘭、捷克、斯洛伐克、烏克蘭的奶酪,來自羅馬尼亞語表示「奶酪」的詞brânză。

羅馬尼亞語被部分學者稱作「達契亞-羅馬尼亞語」,因為它源於晚期拉丁語,疊加在達契亞語底層上,並在AD 106-275間在羅馬達契亞殖民地發展起來。[145]現代羅馬尼亞語可能包含160–170個達契亞語來源詞彙。作為比較,據Bulei,現代法語約有180個凱爾特語來源詞彙。[146]:26法語底層的凱爾特語是確定的,因為凱爾特人的語言有大量的文獻記載,而羅馬尼亞語的達契亞語來源在大多數情況下都是靠推測才能得來的。

還有人認為,達契亞語可能構成了共通羅馬尼亞語的底層,而它是從以列切克線以北的巴爾幹地區所講的通俗拉丁語演化來的,以列切克線大致劃分了拉丁語、希臘語的影響範圍。巴爾幹羅曼語、達契亞羅馬尼亞語、阿羅馬尼亞語、梅格倫諾羅馬尼亞語、伊斯特羅羅馬尼亞語中,約有300個來自達契亞語的詞,許多都反映噝音音變。[來源請求]達契亞語是否構成共通羅馬尼亞語的底層是有爭議的,但這一理論並不僅依賴於達契亞的羅馬化,因為達契亞語在默西亞、達爾達尼亞北部也有使用。默西亞被羅馬人征服比達契亞早一個多世紀,它的拉丁化也得到了基督教文獻的證實。[147]:539

羅馬尼亞語的達契亞/色雷斯底層常與羅馬尼亞語和阿爾巴尼亞語間共享的詞彙有關,這些語言之間的對應關係反映了共通的語言背景。[147]:540Eric Hamp、PB.P.Hasdeu、I.I.Russu等語言學家認為羅馬尼亞語是一種完全羅馬化的達契亞-默西亞語,而阿爾巴尼亞語則是部分羅馬化的達契亞-默西亞語。然而,據Van Antwerp Fine,達契亞語和伊利里亞語可能比大多數語言學家認為的更加相似。[148]:{{{1}}}

Russu斷言,阿爾巴尼亞語和羅馬尼亞語共享的前羅馬詞彙源自色雷斯-達契亞語。[147]:540他認為,阿爾巴尼亞人是Carpi人的後代,而後者是自由達契亞人的一個部落。[149]Georgiev拒絕了伊利里亞-阿爾巴尼亞認同論,稱阿爾巴尼亞人起源於現代羅馬尼亞或塞爾維亞,他們的語言在4-6世紀發展起來,恰好是當時出現了共通羅馬尼亞語。[來源請求]Georgiev進一步假設,從兩種語言的語音來講,達契亞-默西亞語正是現代阿爾巴尼亞語的祖先。[來源請求]根據阿爾巴尼亞語和羅馬尼亞語間某些明顯的詞彙、語法親緣關係,他還認為原始阿爾巴尼亞語使用者是從達爾達尼亞遷徙到今日阿爾巴尼亞語區的。[7]:283然而,這一理論遭大多數阿爾巴尼亞語言學家拒絕,他們認為阿爾巴尼亞語是古伊利里亞語的直系後裔。[129]:283Polomé總體上支持這一觀點,但認為證據還不充分。[14]:888其他語言學家認為,阿爾巴尼亞語是居住在羅多彼山脈的色雷斯部落Bessi的直接後裔。[150]:25

許多學者籠統地認為,包括達契亞語在內的色雷斯-伊利里亞語語族以阿爾巴尼亞語的形式存在。

有重要證據表明,達契亞語和現代波羅的語族語言間至少有過長期接觸,也可能有發生學聯繫。保加利亞語言學家Ivan Duridanov在他第一份出版物中便稱色雷斯語、達契亞語與波羅的海語言有發生學聯繫[22][151]下一篇文章中,他做了如下分類:「色雷斯語和波羅的海語(波羅的-斯拉夫語族)、達契亞語、佩拉斯吉語關係密切,形成一語族。它與其他印歐語的關係更疏遠,尤其是與希臘語族、意大利語族和凱爾特語族,它們與色雷斯語只有個別語音相似;吐火羅語族、赫梯語族也很遠。」[152]

杜里達諾夫構擬的達契亞詞的同源詞主要出現在波羅的語族中,其次是阿爾巴尼亞語,而幾乎沒有色雷斯語。平行對應使語言學家能用比較語言學手段破譯幾個達契亞和色雷斯地名的含義。在Duridanov考慮過的74個達契亞地名中,共有62個有波羅的語同源詞,Duridanov將其中大部分都評為「確鑿」。[22]:95–96Polomé認為,這些相似之處不太可能是巧合。[14]Duridanov的解釋是,原始達契亞語和原始色雷斯語使用者與原始波羅的語使用者也許在3000–2000 BC間在地理上長期接近。[22]:100許多[153]:122學者,如俄羅斯Topоrov[154]:51–52指出,達契亞、色雷斯許多地名與波羅的語族語區–立陶宛、拉脫維亞、東普魯士(分佈過已滅絕但有充足證據的波羅的語——古普魯士語,中世紀時被德語取代)的地名有許多相似之處。[22]:9–11

羅馬尼亞語言學家Mircea M. Radulescu編寫了一份有相當多平行對應詞的水名、人名列表,將達契亞-默西亞語和色雷斯語劃為「南波羅的語支」,並提議也對伊利安語進行這種分類。[5]德國語言學家Schall也將達契亞語歸為南波羅的語支。[3]美國語言學家Harvey Mayer將達契亞語和色雷斯語都歸為波羅的語族,聲稱有足夠證據將它們歸為波羅的語或至少是「類波羅的語」,[155][6]並將達契亞人、色雷斯人歸為「波羅的人的延伸」。[156]據他所說,來自伊利里亞語的阿爾巴尼亞語拜託了達契亞-色雷斯語的任何波羅的語影響。[156]Mayer聲稱他找到了一個明確的能證明達契亞語和色雷斯語與立陶宛語的關係比與拉脫維亞語的關係更密切的證據。[6][157]捷克考古學家Kristian Turnvvald將達契亞語歸為多瑙河波羅的語。{sfn|Turnvvald|1968}}委內瑞拉立陶宛歷史學家Jurate de Rosales將達契亞語和色雷斯語歸為波羅的海語。[158][159]

從對水文詞(河湖名)的研究中可以看出,波羅的語曾在向東、南的更遠地方佔主導地位,而不是像現在這樣限制在波羅的海東南岸,且還包括後來斯拉夫語為主的地區。波羅的海水名語區沿着波羅的海海岸從奧得河口延伸到里加,向東延伸到雅羅斯拉夫-莫斯科-庫爾斯克一線,向南到奧得河口-華沙-基輔-庫爾斯克一線:因此它包括波蘭東、北大部、白俄羅斯和歐洲俄羅斯。[160]:30–31 (fig. 2)[86]:map 16

另一種理論認為,達契亞人說的是一種類似於拉丁語的語言,與在意大利半島定居的拉丁人有共同祖先。

羅馬尼亞語言學家Nicolae Densușianu在他的《史前達契亞》(1913)一書中提出,拉丁語和達契亞語是同一種語言,或者至少能互通。他的作品被主流語言學家認為是偽科學。尼古拉·齊奧塞斯庫統治時期,此書得以再版。第一篇改善、復興Densușianu理論的文章是一篇未署名論文《羅馬尼亞人民歷史的開端》,收錄於羅馬尼亞共產黨歷史和社會政治研究所出版的雜誌《歷史志》中。[161][162]:103–105該文章聲稱,色雷斯語是一種前羅曼語或拉丁語,論據有:達契亞人和羅馬人間溝通不需口譯者,這在圖拉真柱浮雕中有所體現。[162]:103–105書目中除了提到Densușianu,還提到了法國學者、工程師Louis Armand的工作,據稱他證明了「色雷斯-達契亞人說一種前羅曼語」。類似論點見於Iosif Constantin Drăgan的《我們,色雷斯人》(1976)。[162]:103–105大約同時,Ion Horațiu Crișan也寫下了《布雷比斯塔和他的時代》(1975)。[162]:103–105然而,在齊奧塞斯庫統治下,這一理論並沒有上升到官方地位。

關於達契亞為拉丁語的觀點可以在古代學者著作中找到,如:非斯都(《捷徑》 C.VIII,參Bocking Not, Dign. II, 6)、奧維德(《哀怨集》 II, 188-189)、賀拉斯(《詩藝》, I, 20) 等。

Iosif Constantin Drăgan和紐約醫生Napoleon Săvescu繼續支持這一理論,並出版了一本名為《我們不是羅馬的後代》的書。[163]他們還出版了《我們,達契亞人》[164]的雜誌,並每年組織一次「國際達契亞學會」。[165]

從他們被證實的最早時代起,達契亞人就生活在多瑙河兩岸[166][167]和喀爾巴阡山脈兩側,北部的達契亞城鎮塞蒂達瓦就是證明。目前還不清楚達契亞語何時滅絕,也不清楚它是否有活着的後代。羅馬人對達契亞部分地區的第一次征服並沒有消滅這種語言,因為達契亞部落可能直到6、7世紀都在喀爾巴阡山脈東北部地區繼續說達契亞語。[來源請求]根據一種假設,達契亞語的一個分支作為阿爾巴尼亞語繼續存在(Hasdeu,1901)。另一種假設(Marius A.)認為阿爾巴尼亞語是300 BC前從達契亞語中分離出來的達契亞-默西亞語方言,達契亞語本身已經滅絕。[來源請求]然而,主流學術界認為阿爾巴尼亞語是伊利里亞語的後裔[來源請求],不是達契亞語的後裔。[14]:888這樣,阿爾巴尼亞語/羅馬尼亞語的同源詞要麼是阿爾巴尼亞語獲得的達契亞-默西亞語借詞,要麼(更可能)是羅馬尼亞語獲得的伊利里亞語借詞。[來源請求]

300 BC之前分裂的論據是,繼承的阿爾巴尼亞語詞彙(如阿爾巴尼亞語motër「姐妹」<晚期IE*ma:ter「母親」)展現了晚期IE/aː/>阿爾巴尼亞語/o/,但阿爾巴尼亞語中所有拉丁語借詞都是拉丁語/aː/>阿爾巴尼亞語a。這說明原始阿爾巴尼亞語/aː>o/早在羅馬人抵達巴爾幹半島前就結束了。然而,與阿爾巴尼亞語共享的羅馬尼亞語底層詞則展現與阿爾巴尼亞語/o/對應的/a/,都來自早期的/aː/(mazăre / modhull<*maːdzula「豆」,raţă / rosë<*raːtjaː「鴨」),說明這些詞在前羅馬尼亞語和原始阿爾巴尼亞語中尚具相同形式時,原始阿爾巴尼亞語音變/aː>o/尚未開始。[來源請求]這兩種理論之間的相關性表明,假設的前羅馬時代達契亞人(後被羅馬化)和原阿爾巴尼亞人之間的分化發生在羅馬人抵達巴爾幹地區之前。[來源請求]

據Georgiev,達契亞-默西亞語在羅馬帝國時代被拉丁語取代,成為兩默西亞地區的日常用語,但在其他地區,如今日塞爾維亞南部和北馬其頓北部的達爾達尼亞,達契亞-默西亞語儘管受到巴爾幹東部拉丁語的嚴重影響,仍然佔主導地位。[7]:287[需要解釋]色雷斯語也被拉丁語取代,在其南部地區被希臘語取代,在偏遠地帶一直存續到6世紀。[168]:262[需要解釋]色雷斯語在北部也被拉丁語取代,在南部則被希臘語取代,文獻記載稱其一直存續到500 AD。[169]:998

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.