热门问题

时间线

聊天

视角

視星等

標度 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

視星等(英語:apparent magnitude,符號:m)最早是由古希臘天文學家喜帕恰斯制定的,他把自己編制的星表中的1022顆恆星按照亮度劃分為6個等級,即1等星到6等星。1850年英國天文學家普森發現1等星要比6等星亮100倍。根據這個關係,星等被量化。重新定義後的星等,每級之間亮度則相差2.512倍,1勒克司(亮度單位)的視星等為-13.98。[3]

但1到6的星等並不能描述當時發現的所有天體的亮度,天文學家延展本來的等級──引入「負星等」概念。這樣整個視星等體系一直沿用至今。如牛郎星為0.77,織女星為0.03,除了太陽之外最亮的恆星天狼星為−1.45,太陽為−26.7,滿月為−12.8,金星最亮時為−4.89。現在地面上最大的望遠鏡可看到24等星,而哈勃望遠鏡則可以看到30等星。

因為視星等是人們從地球上觀察星體亮度的度量,它實際上只相當於光學中的照度;因為不同恆星與地球的距離不同,所以視星等並不能指示出恆星本身的發光強度。

由於視星等需要同時考慮星體本身光度與到地球的距離等多重因素,會出現距離地球近的星體視星等不如距離遠的星體的情況。例如巴納德星距離地球僅6光年,卻無法被肉眼所見(9.54等)。

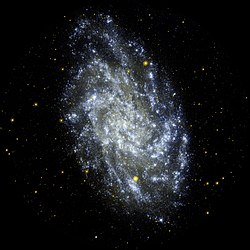

如果人們在理想環境下(清澈、晴朗且沒有月亮的夜晚),肉眼能觀察到的半個天空平均約3000顆星星(至6.5等計算),整個天球能被肉眼看到的星星則約有6000顆。大多數能為肉眼所見的星星都在數百光年內。現在人類用肉眼可以看見的最遠天體是三角座星系,其星等約為6.3,距離地球約290萬光年。歷史上肉眼能看見的最遠天體是GRB 080319B在2008年3月19日的一次伽瑪射線暴,距離地球達到75億光年,視星等達到5.8,相當於用肉眼看見那裏75億年前發出的光。[4]

另外,宇宙中大量的星際塵埃也會影響到星星的視星等。由於塵埃的遮蔽,一些明亮的星星在可見光上將變得十分暗淡。有一些原本能為肉眼所見的恆星變得再也無法用肉眼看見,例如銀河系中心附近的手槍星。[5]

星星的視星等也隨着星星本身的演化、和它們與地球的距離變化而變化當中。例如,當超新星爆發時,星體的視星等有機會驟增好幾個等級。在未來的幾萬年內,一些逐漸接近地球的恆星將會顯著變亮,例如葛利斯710在約一百萬年後將從9.65等增亮到肉眼可見的1等。

Remove ads

歷史

將肉眼可見的恆星亮度分成六個等級,用於指示星等的方法起源於古希臘。在夜空中最亮的星是1等星(m = 1),最黯淡的星是6等星(m = 6),是人視知覺(不藉助望遠鏡)的極限。每一等級的星等是下一等級的兩倍(對數尺度),然而當時沒有光感測器,所以這個比率是非常主觀的。這個相當粗糙的恆星亮度等級一般認為起源於喜帕恰斯,但經由托勒密的天文學大成 傳播才廣為人知。

在1856年,諾曼·羅伯特·普森正式定義這個系統,1等星的亮度是6等星的100倍,從而建立起現今仍在使用的對數尺度。這意味着一顆星等為m的恆星,其亮度是星等為m+1恆星的2.512倍。這個數值是100的五次方根,後來被稱為普森比率[6]。普森尺度原本是以2等星的北極星作為 0點,後來天文學家發現北極星的光度有輕微的變化,所以轉而以織女星作為標準的參考星,定義它的光度在任何給定的波段上都是0等。

除了少許的修正,織女星的亮度在可見光和近紅外的波長仍然被作為0等星的定義和標準,在那裏它的光譜能量分佈(SED,spectral energy distribution)接近溫度11000 K的黑體。然而,隨着紅外天文學的發展,透露出織女星的輻射包括紅外過量,推測是因為由塵埃組成的星周盤有較溫暖的溫度(但仍比恆星的表面冷很多)。在較短的波長(例如可見光),可以忽略塵埃在這種溫度下排放的輻射。不過,為了延伸星等尺度在紅外線的適用,這種特殊性不影響織女星作為標準0等星的定義。因此,星等尺度可以將表面溫度在11000 K的理想恆星,以黑體輻射曲線為基礎推廣到所有的波長上,而無須考量星周盤的輻射。在這個基礎上輻照度(通常以央為單位)為0等星的點可以用波長函數計算出來[7]。自主開發的不同系統之間的偏差都可以使用測量儀器予以修正,因此天文學家的資料都可以互相比較;更大的實際意義不是在單一波長下的比較,而是在不同波段下測量的光度都可以反應到標準光譜篩選器定義下的尺度。

在現代的星等系統,在很寬廣範圍內的亮度都參考這個0點,根據被指定的對數定義詳細的介紹如下。在實務中,視星等的尺度不超過30等(用在測量上)。在可見光的波長上,有4顆星星的亮度超過織女星(在紅外上有更多),超過的明亮行星還有木星、金星和火星等等,這些天體的亮度都要以負星等來表示。例如,天狼星,天球上最明亮的恆星,在可見光的視星等是-1.4等;其它非常明亮的負星等天體可以在下面的表中找到。

天文學家已經開發出其它光度的0點系統作為替代織女星的替代辦法。被最廣泛用的是AB星等系統[8]。這個系統的光度0點是基於具有常數的假設參考光譜之譜流量密度,而不是使用一顆恆星的光譜或黑體曲線作為參照。AB星等的0點被定義為一個天體AB和以織女星為基礎的星等在V頻段上是大致相等。

Remove ads

計算

其實,望遠鏡接收到的光線在通過地球大氣層時都會減少,因此任何測量到的視星等都要修正到它們在大氣層之上看到的量。較暗的天體,他的數值會比較亮的大,每相差5等級的光度會相差100倍。因此,在光譜波段 x給出的視星等 m,將會是:

更常見的表示法是用以10為底的對數呈現:

此處Fx是被觀測系統使用在x頻譜的通量;Fx,0是濾鏡作為參考基準點(零點)的流量。因為星等增加5等,對應的光度實際是下降100倍,因此每增加1星等,光度的改變是5√100,相當於2.512(普格遜比率)。轉換上面公式的形式,星等的差別 m1 − m2 = Δm對應的亮度因素是:

Remove ads

太陽的視星等是-26.74(較亮),滿月的平均視星等是-12.74(較暗)。

星等的差異是:

光度因素:

太陽比滿月大約亮400000倍。

有時你可能需要將光度相加。例如,非常靠近但仍可分辨的雙星,但在光度學上測量只能夠測出它們聯合在一起的光度。然而,當我們知道雙星個別的星等時,又如何得知組合的星等呢?這可以通過將對應於個別星等的光度相加(線性單位)[9]。

解出 的值

此處的mf是將m1和 m2的光度相加之後,計算得到的星等。.

Remove ads

因為通量隨距離平方成反比衰減的關係,當距離增為2倍時,要維持特定的視星等,則其亮度必須增加4倍;依此類推。從天文學的角度看,對在地球看見的視星等並不感興趣,天體內在的亮度,也就是絕對星等才是有意義的。恆星或天體的絕對星等定義為在10秒差距(約32.6光年)距離的視星等。太陽的絕對星等是4.83V(黃光的波段)和5.48B(藍光的波段)[10]。一顆行星或小行星(太陽系內的天體),其絕對星等是在距離太陽和地球都是1天文單位的距離時,從地球上觀測得到的視星等。

標準參考值

需要特別注意的是尺度是對數的:兩個天體之間的相對亮度是以不同的星等差異來顯示。例如,星等相差3.2等意味着其中一個的亮度比另一個亮19倍,因為普格遜比率是指數函數提高3.2,大約是19.05倍。

因為人眼本身的反應是對數的性質,因此一個常誤解對數是自然的尺度。在普格遜的時代,這被認為是真的(參見韋伯-費希納定理),但現在認為反應是冪定律(參見司蒂芬定律)[12]。

Remove ads

視星等對照表

Remove ads

相關條目

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads