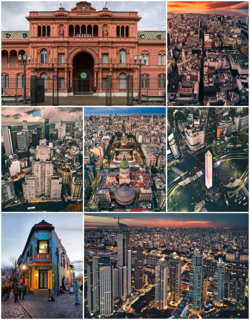

布宜諾斯艾利斯

阿根廷首都 来自维基百科,自由的百科全书

布宜諾斯艾利斯(西班牙語:Buenos Aires,「好空氣」),全稱布宜諾斯艾利斯自治市,當地漢語人士常略稱為布宜諾市或布市,舊譯佳氣城或布諾賽爾,也稱聯邦首都(Capital Federal),是阿根廷的首都和最大城市,位於拉布拉他河南岸、南美洲東南岸、對岸為烏拉圭(東方)。布市是構成阿根廷的24個行政區之一。整座城市被分為15個大區(Comuna)並總共聚集48個小區(Barrio)。

此條目翻譯品質不佳。 (2014年10月4日) |

| 布宜諾斯艾利斯 Buenos Aires | |

|---|---|

| 首都 | |

| 布宜諾斯艾利斯自治市 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |

| |

| 綽號:拉布拉他河之后(La reina del Plata)、南美巴黎(La París de Sudamérica) | |

| 坐標:34°35′59″S 58°22′55″W | |

| 國家 | |

| 建城 | 1536年、1580年(第二次擴充) |

| 政府 | |

| • 市長 | 奧拉西奧·洛迪古斯·拉雷塔 |

| 面積 | |

| • 首都 | 203 平方公里(78.5 平方英里) |

| • 陸地 | 203 平方公里(78.5 平方英里) |

| • 都會區 | 4,758 平方公里(1,837 平方英里) |

| 人口(2021年估計) | |

| • 首都 | 3,003,000人 |

| • 密度 | 14,946.6人/平方公里(38,712人/平方英里) |

| • 都會區 | 15,624,000[1] |

| [2] | |

| 時區 | 阿根廷時區(UTC-3) |

| 人類發展指數 (2021年) | 0.882(第1名) – 高[3] |

| 網站 | http://www.buenosaires.gov.ar/ (西班牙文) |

2014年,大布宜諾斯艾利斯地區的常住人口數量為17,180,000[4],是拉丁美洲第二大都會區,僅次於大聖保羅地區(2012年,19,956,590人)。布宜諾斯艾利斯為拉丁美洲最歐洲化的城市。七月九日大道是世界最寬的馬路,有約130公尺寬(超過16車道)。有名的阿根廷探戈的發源地就在布市的波卡區。

名稱

該城市名稱的起源頗有爭議,西班牙探險家佩德羅·門多薩為了紀念聖母瑪麗亞(為美洲大多數的西班牙探險家故鄉安達盧西亞和地中海國家水手守護聖稱為布宜艾利的聖母瑪利亞(Santa María del Buen Aire,「布宜艾利」在西班牙語中是「空氣清新」的意思)。

歷史

1516年以西班牙名義探險的水手胡安·迪亞斯·德·索利斯,是第一個到達拉布拉他河的歐洲人,因其在現今烏拉圭受襲身亡而終止。

1532年2月2日,佩德羅·門多薩率領的西班牙遠征隊用「Ciudad de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre」(譯為「聖母瑪利亞和順風之城」)首次命名布宜諾斯艾利斯,該城座落於現今布宜諾斯艾利斯市中心的南部。

1541年因為常年遭受土著攻擊,歐洲定居者不得不放棄該城移居他地。

1580年,胡安·德·加雷從今巴拉圭首都亞松森順流而下到達,開始了第二次至今的定居。雖然重建時是城市以「三位一體」為城名,其港命以布宜諾斯艾利斯,今以港名通稱。

布宜諾斯艾利斯早期發跡於貿易,17至18世紀大多數年間,西班牙殖民者強制要求所有與歐洲貿易必須通過秘魯利馬,便於其徵收稅利;該計劃嚴重損害布宜諾斯艾利斯貿易商的利益,也導致了當地的走私業盛行,同時不可避免培育了對西班牙殖民當局的仇怨。

西班牙國王卡洛斯三世有鑑於此,於18世紀晚期做出來意味深長的決定:終止該貿易政策並宣佈布宜諾斯艾利斯為港口;葡萄牙港口波爾圖遭英軍佔領也加速了對通過大西洋航空的貿易需求。然而國王安撫修正的行動並沒有達到預期效果,一部分精通法國大革命理論的布宜諾斯艾利斯市民對脫離西班牙的獨立活動越發渴望。

在英軍入侵拉布拉他地區的行動中,兩次英軍攻擊布宜諾斯艾利斯均由當地民兵擊退;最終當地西班牙裔市民趁西班牙忙於半島戰爭和一周的和平示威後於1810年5月25日,驅逐西班牙總督並建立臨時政府。現今5月25日為阿根廷國慶日(五月革命日),正式從西班牙獨立是在1816年。

歷史上布宜諾斯艾利斯是阿根廷崇尚自由和自由貿易理念的首善之區,特別是與宣揚保守天主教方法治國的西北地方相比而言。19世紀阿根廷關於集權者和聯邦者爆發的衝突大多數源於以上分歧。五月二十五革命後,一群軍人特使從布宜諾斯艾利斯到各省爭取支持,大多數使團流於暴力衝突,該事件也加劇了首都和地方的關係緊張。

19世紀中布宜諾斯艾利斯遭到2次海軍封鎖:1838至1840年遭法國包圍;1845至1848年遭英法聯合遠征軍封鎖;兩次妄圖使布市屈服的包圍均以失敗告終,外國強權也放棄了其要求。

19世紀絕大多數時期,布宜諾斯艾利斯的政治地位仍是敏感議題。雖然其已為阿根廷首都,1853至1860年為脫離阿根廷的布宜諾斯艾利斯國首府,但是該議題仍不斷引發戰爭直到1880年阿根廷聯邦政府最終宣佈其歸聯邦直轄並為聯邦政府組成部分,市長由阿根廷總統任命。

除了潘帕斯草原賦予的財富外,19世紀下半葉的鐵路建設也便利了市內工廠的原材料運輸,增強了布宜諾斯艾利斯的經濟實力。作為新興的多元文化城市,布宜諾斯艾利斯也與歐洲強國的首都相比高低,哥倫布劇院躋身世界頂尖歌劇院。1880年至1940年城市修建了其主要大道,南美當時的最高建築和首條地鐵系統。

1920年代,布宜諾斯艾利斯是歐洲,阿根廷其他地區和周邊國家移民者趨之若鶩的目的地。由於受經濟危機影響,大批農場主和農民移遷到都會區外圍,造就了第一批貧民窟,加劇了社會矛盾和阿根廷作為富裕之地的形象形成反差。1914至1935年,該市人口由一百五十萬人猛增至三百五十萬人。與歐洲移民者所秉持的社會主義、無政府主義所不同,遭剝奪了政治參與的當地新定居者擁有基本社會保障,之後發展為貝隆主義。

布宜諾斯艾利斯是貝隆主義發展的搖籃:於1945年10月17日近於神話般在五月廣場爆發的示威活動,大布宜諾斯艾利斯的工人階級從那時起是貝隆的堅定支持者,五月廣場也成為許多阿根廷政治事件爆發地和示威地。1955年6月16日,五月廣場爆炸的海軍炸彈碎片導致364平民喪生(見五月廣場炸彈事件),該事件為布宜諾斯艾利斯唯一一次遭受來自空中襲擊,也導致了三個月後軍人推翻貝隆政府(見阿根廷自由革命)。

70年代,一系列左翼革命運動(人民革命軍)和由在胡安·貝隆死後成為於1974年阿根廷總統伊莎貝爾·貝隆所支持的右翼團體阿根廷反共聯盟間的衝突在布宜諾斯艾利斯不斷爆發。

由豪爾赫·拉斐爾·魏地拉領導的1976年政變,使該衝突升級為「骯髒之戰」,約三萬人死於軍政府統治期間;由受害者母親發動的靜默遊行成為了那一時期阿根廷有名的受難意象。

獨裁統治導致了解決城市交通堵塞的高速公路計劃擱置,雖然該計劃設計穿越居民區,當時只有預訂的7條中的三條動工,其中的兩條沒有安裝隔音設施和設計沿途景觀,僅僅簡單的跨越既有高速路穿越街區;除了高效的建設和實際效能外,高速路的伴生問題至今依然困擾着有關街區的居民。

教宗若望·保祿二世曾於1982年,因福克蘭戰爭的爆發並於1987年二度訪問該市。1992年3月17日,發生了29死、242傷的以色列使館爆炸案和1994年,拆除多棟猶太組織的大樓致死85人事件。依據1993年一項協議,阿根廷憲法修改後賦予布宜諾斯艾利斯市自治權,並終止總統任命市長的權利;1996年6月30日,布宜諾斯艾利斯市民選出了首任民選市長。

政府和政治

市政管理由四年一次直選的市長擔當,副市長主持超過六百人的市議會。市議員任期四年,每兩年改選半數,採用漢狄法統計;立法部門由最高法院、治安官會議、內務部和地方法院組成。

立法方面市自治權小於省,國家法官依據習慣法削弱了市級法官權利,並且國家執法機關掌管該市警政系統。 2007年起,開始推行新的分權計劃,成立了由委員會選舉的7人公社組織。

首都布宜諾斯艾利斯是阿根廷唯一的自治市,下屬區劃為區(Barrio)。

人口特徵

據2001年人口普查顯示,布宜諾斯艾利斯都會區含市區和31區共計12,129,819位居民,佔全阿根廷人口三分之一。人口密度為每平方公里13,680人,其中郊區只有2400人;種族由88.9%白人,7%土著,2.1%亞裔,2%黑人組成。

因低出生率和郊區的低移民數,布宜諾斯艾利斯人口1947年起長期穩定在三百萬人左右;同期附近區人口猛增5倍達到約900萬人。

據該數據顯示,人口中17%小於15歲、22%大於60歲,該市年齡分佈大體和歐洲社會相似,總體較全阿根廷人口年齡分佈稍大。

三分之二的市民居住在公寓中,百分之三十市民生活於單親家庭,百分之四居住於危房中。2007年數據顯示貧困率為8.4%,城市化率為20.6%

2001年時布宜諾斯艾利斯勞動力大多數從事服務業,其中社會服務為25%,商業和旅遊業為20%,商業和金融業17%,市政僱員為6%,製造業佔10%。

布宜諾斯艾利斯分為48個行政區,依舊有天主教教區劃分,從1940年代起歷經調整,現計劃改為15個公社。

大多數市民有歐洲血統,其中西班牙和意大利後裔相當普遍。其他歐洲血統包括德國、愛爾蘭、葡萄牙、法國、克羅地亞、英格蘭、威爾斯;1990年代興起一波來自俄羅斯和烏克蘭的移民潮。少數族群為西班牙白人和當地土著混血的後裔,人數自西班牙殖民時期開始增加;20世紀初期敍利亞和亞美尼亞裔族群在商業和市政中發揮顯著影響。

猶太人族群約為二十五萬人為南美最多;多為北歐和中東歐的德系猶太人後裔。

日本人為首批移民布宜諾斯艾利斯的亞裔族群,主要來自沖繩;傳統上日裔阿根廷人主要為花農,獨佔乾洗業,其後裔職業拓展至所有民生領域;1970年代起,中國人和韓國人成為移民潮的主流,韓國人多從事超商。

在20世紀初,布宜諾斯艾利斯曾是世界上第二大天主教城市,僅次於巴黎。[5][6]2019年,布宜諾斯艾利斯的宗座聖殿達到15座,居全球各城市第二位,僅次於羅馬[7]。基督教仍然是布宜諾斯艾利斯最常見的宗教信仰(~71.4%),[8]2019年的一項關於宗教信仰和態度的調查發現,在布宜諾斯艾利斯都會區的居民中,56.4%信仰天主教, 26.2% 無宗教,15% 福音派;為全國非宗教人口比例最高的地區。[8]之前2008年的一項調查顯示,69.1%的人是天主教徒,18%的人「不關心」,9.1%的人是福音派教徒,1.4%是耶和華見證人或摩門教,2.3%的人信奉其他宗教。[9]這兩項調查之間的比較顯示,在過去十年中,布宜諾斯艾利斯都會區的各宗教中,天主教的衰落最為明顯。[8]

布宜諾斯艾利斯的猶太人居拉丁美洲首位,居西半球第二位,僅次於美國。[10][11]在城市文化史上,布宜諾斯艾利斯猶太社區的特點是具有高度的同化、組織和影響力。[12]

布宜諾斯艾利斯是羅馬天主教的都主教駐地(阿根廷的首席主教),現任都主教瑪略·奧來留·波利。他的前任豪爾赫·馬里奧·貝戈格里奧樞機,已於2013年3月13日當選為教宗方濟各。此外還有新教、東正教、東儀天主教、佛教 以及其他各種宗教少數群體。[13]

-

布宜諾斯艾利斯都主教座堂是該市的天主教總堂

-

阿根廷以色列猶太會堂,又名自由聖殿(Templo Libertad)

-

安提阿正教會聖佐治主教座堂

地理

屬於亞熱帶濕潤氣候,夏季高溫多雨,冬季溫和少雨。

| 布宜諾斯艾利斯中央天文台(1981-2010) | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |

| 歷史最高溫 °C(°F) | 43.3 (109.9) |

38.7 (101.7) |

37.9 (100.2) |

36.0 (96.8) |

31.6 (88.9) |

28.5 (83.3) |

30.2 (86.4) |

34.4 (93.9) |

35.3 (95.5) |

35.6 (96.1) |

36.8 (98.2) |

40.5 (104.9) |

43.3 (109.9) |

| 平均高溫 °C(°F) | 30.1 (86.2) |

28.7 (83.7) |

26.8 (80.2) |

22.9 (73.2) |

19.3 (66.7) |

16.0 (60.8) |

15.3 (59.5) |

17.7 (63.9) |

19.3 (66.7) |

22.7 (72.9) |

25.6 (78.1) |

28.5 (83.3) |

22.7 (72.9) |

| 日均氣溫 °C(°F) | 24.9 (76.8) |

23.6 (74.5) |

21.9 (71.4) |

17.9 (64.2) |

14.6 (58.3) |

11.6 (52.9) |

11.0 (51.8) |

12.8 (55.0) |

14.6 (58.3) |

17.9 (64.2) |

20.6 (69.1) |

23.3 (73.9) |

17.9 (64.2) |

| 平均低溫 °C(°F) | 20.1 (68.2) |

19.2 (66.6) |

17.7 (63.9) |

13.8 (56.8) |

10.7 (51.3) |

8.1 (46.6) |

7.4 (45.3) |

8.8 (47.8) |

10.3 (50.5) |

13.3 (55.9) |

15.9 (60.6) |

18.4 (65.1) |

13.6 (56.5) |

| 歷史最低溫 °C(°F) | 5.9 (42.6) |

4.2 (39.6) |

2.8 (37.0) |

−2.3 (27.9) |

−4 (25) |

−5.3 (22.5) |

−5.4 (22.3) |

−4 (25) |

−2.4 (27.7) |

−2 (28) |

1.6 (34.9) |

3.7 (38.7) |

−5.4 (22.3) |

| 平均降水量 mm(吋) | 138.8 (5.46) |

127.1 (5.00) |

140.1 (5.52) |

119.0 (4.69) |

92.3 (3.63) |

58.8 (2.31) |

60.6 (2.39) |

64.2 (2.53) |

72.0 (2.83) |

127.2 (5.01) |

117.3 (4.62) |

118.9 (4.68) |

1,236.3 (48.67) |

| 平均降水天數(≥ 0.1 mm) | 9.0 | 8.0 | 8.8 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 99.7 |

| 平均相對濕度(%) | 64.7 | 69.7 | 72.6 | 76.3 | 77.5 | 78.7 | 77.4 | 73.2 | 70.1 | 69.1 | 66.7 | 63.6 | 71.6 |

| 月均日照時數 | 279.0 | 240.8 | 229.0 | 220.0 | 173.6 | 132.0 | 142.6 | 173.6 | 189.0 | 227.0 | 252.0 | 266.6 | 2,525.2 |

| 平均紫外線指數 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 |

| 數據來源1:Servicio Meteorológico Nacional[14] | |||||||||||||

| 數據來源2:Deutscher Wetterdienst(日照,1961–1990)[15] | |||||||||||||

經濟

布宜諾斯艾利斯不僅是阿根廷的政治中心,也是經濟、科技、文化和交通中心。全市擁有八萬多家工業企業,工業總產值佔全國的三分之二,在國民經濟中佔有舉足輕重的地位。該市的埃塞薩國際機場設備先進,海運航線可達五大洲。全國出口貨物的38%、進口貨物的59%在布港裝卸。有9條鐵路通往全國各地,市內有6條地鐵。

當地名人

教育

誕生過多位諾貝爾獎得主的布宜諾斯艾利斯大學位於此地,此外當地的大學還有阿根廷帝國大學、布宜諾斯艾利斯理工學院、CEMA大學等。

交通

參見:布宜諾斯艾利斯地鐵

文化

布宜諾斯艾利斯受到歐洲文化的強烈影響,被稱作「南美的巴黎」。[16][17]該市擁有數十家劇院,以及拉丁美洲最繁忙的現場戲劇產業。[18]事實上,每個周末,使這座城市大約有300家活躍的劇院上演戲劇,這一數字居全球第一,甚至超過了倫敦、紐約或巴黎這些文化聖地。超過10個地點和5年歷史的文化節的數量在全球排名第二,僅次於愛丁堡。[19]基什內爾文化中心(Centro Cultural Kirchner),設於原布宜諾斯艾利斯中央郵局,是拉丁美洲最大的文化中心[20][21],也是全球第三大文化中心[22]。

布宜諾斯艾利斯是國際級歌劇院哥倫布劇院的所在地。[23]這裏有好幾個交響樂團 和合唱團。這座城市有許多與工藝美術、歷史、美術、現代藝術、裝飾藝術、流行藝術、宗教藝術、戲劇和流行音樂有關的博物館,以及著名藝術收藏家、作家、作曲家和藝術家的故居。這座城市擁有數百家書店、公共圖書館和文化協會(有時被稱為「圖書之城」),也是拉丁美洲最活躍的劇院集中地。 它有一個動物園和植物園,大量的景觀公園和廣場,以及許多教派的教堂和禮拜場所,其中許多在建築上都值得關注。[23]

「波爾蒂諾」(porteño)身份有着豐富而複雜的歷史,一直是許多分析和研究的主題。[25]20世紀初的歐洲移民浪潮與「布宜諾斯艾利斯日益增長的主導地位和隨之而來的都市身份」二者疊加,更加深了阿根廷城鄉之間的分裂。[26]移民「為這座城市帶來了新的傳統和文化標誌」,然後在「波爾蒂諾」的語境下重新建構,由於新的位置,有了新的意義層次。[27]國家元首 試圖在該國植入並重塑 國族認同,導致移民集中在該市及其郊區,他們創造了一種文化,這種文化是「種族融合的衝突、生活困難和溝通困惑的產物。」[28]作為對移民浪潮的回應,在20世紀20年代和30年代,阿根廷知識精英中出現了一股民族主義趨勢,將高喬人形象美化為阿根廷文化的典範原型;它與歐洲傳統的結合符合布宜諾斯艾利斯的新城市特徵。[29]當移民意識到他們的歐洲文化可以幫助他們獲得更高的社會地位時,布宜諾斯艾利斯的融合和身份形成問題變得更加複雜。[30]從20世紀30年代開始,隨着農村人口遷往工業化城市,他們重申了自己的歐洲根源,[31]採用內婚制,建立私立學校、外文報紙和按原籍國認同的協會[30]。

「波爾蒂諾」通常被描述為夜貓子、有教養、健談、不羈、敏感、懷舊、觀察力強、傲慢[25][32]。在布宜諾斯艾利斯之外的阿根廷人通常對首都居民的刻板印象是自私自利者,這一特徵通常又被美洲人和西方人認為全阿根廷人的特徵,並被用作許多笑話的主題[33]。克里斯蒂娜•佩雷斯在為BBC Mundo撰文時認為,「阿根廷人高度發展自我的想法在倫法多字典中找到了強有力的證據」,比如「engrupido」(意為「虛榮」或「自負」),「compadrito」(意為「勇敢」和「吹牛」),後者是探戈的原型。[34]自相矛盾的是,「波爾蒂諾」 也被描述為高度自我批評, 有時稱為「自我硬幣的另一面」[34]。作家認為這些行為的存在是二十世紀初這座城市經歷的歐洲移民和繁榮的結果,這在部分人口中產生了優越感。[33]

布宜諾斯艾利斯擁有繁榮的藝術文化, [35]擁有「大量的博物館,從默默無聞到世界級。」[36]巴勒莫區和雷科萊塔區是該市藝術傳播的傳統堡壘,但是近年來,在馬德羅港(Puerto Madero)或波卡區等其他地區也出現了展覽場地的趨勢;著名的場館包括布宜諾斯艾利斯拉丁美洲藝術博物館(MALBA)、國立貝拉斯藝術博物館、普羅阿基金會藝術館(Fundación Proa)、法埃納藝術中心、和烏西納藝術館(Usina del Arte)。[37]其他受歡迎的機構還有布宜諾斯艾利斯現代藝術博物館、昆奎拉•馬汀博物館、埃維塔博物館、費南狄斯•布蘭科博物館、荷西•赫南德茲博物館和格拉斯宮(Palais de Glace)等。[38]在每年舉行一次的傳統活動「博物館之夜」(La Noche de los Museos),該市的博物館、大學和藝術空間將免費開門,直到清晨;通常在11月舉行。[39][40]。

阿根廷的第一次重大藝術運動與該國政治自由的最初跡象同時發生,例如1913年無記名投票和男子普選,1916年第一位民選總統伊波利托·伊里戈延,以及1918年包含大學改革的文化革命。在這一背景下,繼續受到巴黎畫派(莫迪利亞尼、夏加爾、蘇汀、克萊)的影響,出現了三個主要群體。

布宜諾斯艾利斯是一些具有全國和國際意義的藝術家和藝術運動的誕生地,並已成為阿根廷藝術創作的中心主題,尤其是自20世紀以來。[41]例如:巴黎小組 –因受到巴黎畫派的影響而得名– 包括安東尼奧·貝尼、阿奎爾斯·巴迪、利諾·埃尼亞·斯皮林貝戈、拉奎爾·福納和阿爾弗雷多·比加蒂等人[42];拉波卡藝術家,包括昆奎拉·馬汀、和阿爾弗雷多•拉扎里等——大多來自意大利或意大利後裔,通常描繪工人階級港口社區的場景。[43]20世紀60年代,位於佛羅里達街的托卡托-迪-特拉研究所(Torcuato di Tella Institute)成為波普藝術、表演藝術、裝置藝術、概念藝術和實驗劇場的主要本地中心;這一代藝術家包括瑪爾塔·米努金、達利拉·普佐維奧、大衛·拉梅拉斯和克洛林多·特斯塔。

布宜諾斯艾利斯已成為當代街頭藝術的一個突出中心;它的歡迎態度使它成為世界上這種表達的頂級首都之一。[44][45]這座城市動盪的現代政治歷史在「波爾蒂諾」中孕育了強烈的表達感」,城市藝術被用來描繪這些故事,以及抗議的手段。[35][45]然而,並不是所有的街頭藝術都與政治有關,它也被用作民主和言論自由的象徵。[35]壁畫和塗鴉非常常見,以至於它們被認為是「日常事件」,已成為巴勒莫、 Villa Urquiza、Coghlan和San Telmo等區城市景觀的一部分。[46]這與此類活動的合法性有關(前提是建築業主同意),也與地方當局的接受程度有關,地方當局甚至加以資助。[44]城市藝術家創作作品的場所豐富,街頭藝術的規則相對寬鬆,吸引了國際藝術家,如Blu, Jef Aérosol, Aryz, ROA和Ron English。[44] 來此觀看壁畫和塗鴉的旅遊團人數一直在穩步增長。[47]

-

MALBA

-

Recoleta Cultural Center

-

裝飾藝術博物館

-

法埃納藝術中心

布宜諾斯艾利斯時裝周也在此舉辦,使得布宜諾斯艾利斯成為拉丁美洲的時尚中心之一[48],2005和2007年兩度成為UNESCO設計之都[49]。

布宜諾斯艾利斯長期以來一直被認為是拉丁美洲和西班牙語世界的智力和文學之都。[50][51]儘管布宜諾斯艾利斯的城市歷史很短,但它有豐富的文學作品。[52]在19世紀末和20世紀初,文化隨着經濟的發展而繁榮,這座城市成為了文學之都和南美最強大的出版業所在地,[53]「即使經濟道路變得崎嶇不平,普通阿根廷人還是接受並堅持閱讀的習慣。」[54]到了20世紀30年代,布宜諾斯艾利斯已成為西班牙語世界無可爭議的文學之都,維多利亞•奧坎波創辦了極具影響力的《南方》雜誌(Sur)—該雜誌主導了西班牙語文學30年—[55],以及逃離西班牙內戰的著名西班牙作家和編輯的到來。[54]

布宜諾斯艾利斯是拉丁美洲最多產的圖書出版社之一,人均書店數量超過世界上任何其他主要城市[54][56]。布宜諾斯艾利斯至少有734家書店,大約每10萬居民有25家書店,遠遠高於倫敦、巴黎、馬德里、莫斯科和紐約等其他世界城市[54][56]。該市還擁有一個活躍的二手書市場,按每個居民的二手書店數量計算,該市排名第三,其中大多數都聚集在科連特斯大道附近[56]。布宜諾斯艾利斯的圖書市場被描述為「天主教徒品味,不受時尚的影響」,需求「廣泛多樣」[56]閱讀在「波爾蒂諾」中的流行,與19世紀末20世紀初的大規模移民浪潮,以及該市對精神分析的「痴迷」有着多樣的聯繫[56]。

自1975年第一屆書展以來,布宜諾斯艾利斯國際書展一直是該市的一項重大活動[50],被稱為「可能是西班牙語世界最重要、規模最大的年度文學活動」 [57]和「拉丁美洲最重要的文化活動」 [58]。2019年的書展有180萬人參加。[58]

西班牙殖民地建築建築的特點是折衷主義,元素類似於巴黎和馬德里。由於移民,西班牙殖民地建築、裝飾風藝術、新藝術運動、哥德復興式建築和法國波旁風格在這裏互相混合。[59]意大利和法國的影響力在19世紀初阿根廷獨立宣言發佈之後有所增加,但是布雜風格一直持續到20世紀頭十年。

在19世紀下半葉和20世紀初, 當歐洲的影響滲透到該國時,在布宜諾斯艾利斯的幾座建築,進行了翻修的嘗試,如埃內斯托·邦奇的聖斐理謙堂(Iglesia Santa Felicitas);維托里奧·米諾的司法宮和阿根廷國會宮;以及弗朗西斯科·坦布里尼和維托里奧·米諾的哥倫布劇院。

在布宜諾斯艾利斯可以看到拉布拉他河巴洛克風格,包括意大利建築師如安德烈·布蘭基和安東尼奧·馬塞拉的作品,如聖依納爵堂、柱子聖母聖殿、布宜諾斯艾利斯都主教座堂和 卡比爾多。

1912年,聖體聖殿向公眾開放;它的建設是由阿根廷慈善家、阿根廷最著名家庭的成員梅塞德斯·卡斯特拉諾斯·德安科雷納慷慨捐款資助的。該堂是法國新古典主義的一個優秀的例子。內部裝飾非常高級,擁有阿根廷教堂中最大最豪華的管風琴。祭壇完全用大理石建造,是當時南美最大的祭壇。[60]

1919年,巴羅洛宮開始修建。這是當時南美最高的建築,也是阿根廷第一座用混凝土建造的摩天大樓(1919-1923年)[61]大樓配有9部電梯,外加一個20米高的大廳,天花板裝飾有壁畫和金色青銅字母的拉丁文短語。頂部(110米)安裝了燈塔,即使在烏拉圭也能看到這座建築。2009年,巴羅洛宮進行了全面修復,燈塔再次投入使用。

1936年,120米高的卡瓦納大廈落成。它有12部電梯,和世界上第一個中央空調系統,現在仍是布宜諾斯艾利斯的建築地標。[62]

19世紀下半葉的建築繼續複製法國新古典主義模型,如亞歷杭德羅·巴斯蒂略的阿根廷國家銀行總部,馬丁·諾爾的布宜諾斯艾利斯西語美洲博物館(Museo Hispanoamericano de Buenos Aires)。但是,自20世紀30年代以來,勒·柯布西耶和歐洲理性主義的影響由圖庫曼大學的一批年輕建築師鞏固,其中包括阿曼西奧·威廉姆斯。直到20世紀50年代,布宜諾斯艾利斯的摩天大樓建設激增。20世紀最後幾年和21世紀初,阿根廷建築師建造的新的現代高科技建築包括馬里奧·阿爾瓦雷斯的勒帕克大廈、桑切斯·埃利亞的福塔巴塔,以及西薩·佩里的YPF公司總部大廈。

- 2009年維基媒體年會在此舉行。

- 2011年4月23日-2012年4月23日,布宜諾斯艾利斯為世界書都。

- 2018年夏季青年奧林匹克運動會在此舉行。

旅遊

最受歡迎的旅遊景點位於該市的歷史中心,特別是蒙特塞拉特和聖泰爾莫街區。布宜諾斯艾利斯圍繞殖民地行政中心五月廣場發展起來。廣場東側是阿根廷政府行政部門玫瑰宮。在北側,布宜諾斯艾利斯都主教座堂自殖民時代一直矗立於此,還有阿根廷國家銀行大樓。其他重要的殖民地機構是西側的布宜諾斯艾利斯卡比爾多,在修築五月大道時修復。西北側則是市政廳。

- 布宜諾斯艾利斯卡比爾多

- 卡瓦納大廈

- 布宜諾斯艾利斯都主教座堂是天主教布宜諾斯艾利斯總教區的主教座堂,俯瞰市中心的五月廣場,位於聖馬丁街和里瓦達維亞街轉角。

- 阿根廷國家圖書館:阿根廷最大的圖書館、美洲最重要的圖書館之一

- 布宜諾斯艾利斯方尖碑:1936年5月,為慶祝該市建城四百周年而建。位於共和國廣場(Plaza de la República)的中心, 七月九日大道和科連特斯大道交匯處,總高度67米。

- 流水宮(Palacio de Aguas Corrientes)

-

Las Nereidas font by Lola Mora

-

La Recoleta Cemetery

-

流水宮

友好城市

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.