热门问题

时间线

聊天

视角

美國中西部

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

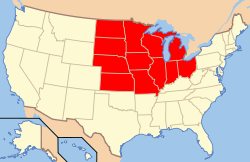

美國中西部(英語:Midwest)通常指的是美國地理上中北部的地區,根據美國人口普查局的定義,其包括美國中北部的12個州:伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、堪薩斯州、密芝根州、明尼蘇達州、密蘇里州、內布拉斯加州、北達科他州、俄亥俄州、南達科他州和威斯康星州。該地區通常位於阿巴拉契亞山脈各州與落基山脈各州之間的廣闊內陸平原上。該地區的主要河流從東到西包括俄亥俄河、密西西比河上游和密蘇里河。 2020年美國人口普查顯示,中西部人口為68,995,685人。美國人口調查局將這個區域再細分為中北部東方(基本上指的是五大湖地區)及中北部西方(基本上指的是大平原區)。它位於美國東北部和美國西部之間,北邊是加拿大,南邊是美國南部。

芝加哥是美國中西部人口最多的城市,也是美國人口第三多的城市。芝加哥及其郊區,俗稱芝加哥地區(Chicagoland),形成了最大的都會區,該都會區擁有1,000 萬人口,是北美第四大都會區,僅次於大墨西哥城、紐約大都會區和大洛杉磯。其他中西部大城市包括哥倫布、印第安納波利斯、底特律、米華基、堪薩斯城、奧馬哈、明尼阿波利斯、威奇托、克里夫蘭、辛辛那提、聖保羅和聖路易斯。中西部大型都會區包括底特律大都會區、明尼阿波利斯-聖保羅都會區、印第安納波利斯大都會區、大聖路易斯、大辛辛那提、堪薩斯城大都會區、哥倫布大都會區和大克里夫蘭。

該地區的經濟以重工業和農業為主,大面積地區則構成美國玉米帶的一部分。金融以及醫藥、教育等服務業變得越來越重要。由於位於中心位置,這裏成為河船、鐵路、汽車、卡車和飛機的交通樞紐。在政治上,該地區由搖擺州組成,因此競爭激烈,往往在選舉中起決定性作用。

「美國中西部」一詞已被普遍使用長達百年以上,其他的詞,像是「西北部」(Northwest)、「舊西北部」(Old Northwest)、「美中」(Mid-America)及 「核心地帶」(Heartland),都曾經被提出來討論是否用在敘述這個區域。但自1929年《中間城》(Middletown)一書問世後,社會學家便開始和普羅大眾一般開始廣泛使用中西部來敘述這一帶的城鎮。[2]

Remove ads

名詞釋義

「中西部」一詞起源於19世紀,中西部的中心區域被五大湖地區、俄亥俄河和密西西比河谷所包圍,舊西北部(或稱西部)指的則是原來的西北領地,目前舊定義的中西部被美國人口調查局稱作中北部東方,而被當地居民稱為五大湖區。

西北領地原本屬於法國和美國原住民,後由英國佔領。美國獨立戰爭之後,英國將本地區割讓予美國,大陸會議在頒佈美國憲法前通過西北條例設立西北領地。西北條例規定西北領地禁止畜奴及宗教歧視,並且鼓勵設置公立學校與私人財產制,但若領地內部份地區成為美國正式的一州,該條例將失效,由州憲法取代。西北條例亦規定土地必須以方格狀進行買賣,俄亥俄州成為第一個採用這種土地交易方式的地區。一般認為,目前中西部各州所屬各郡大部份為長方形與道路系統就是受到這個規定的影響。相反地,肯塔基州和田納西州沿用傳統以測量和地標分割土地(metes and bounds)。獨立戰爭時期,軍人在俄亥俄地區得到新的土地並成為新移民,此時中西部地區開始被認為是美國的一部份。

直至今日,日常生活使用的中西部地區有時不只包括原來西北領地的部份,還包含俄亥俄河南岸和阿巴拉契亞山脈和洛磯山脈間的所有州份,共計12州。

在美國建國初期,西部指的是阿巴拉契亞山脈以西。隨着時間流逝,這塊區域再被細分為「遠西」部及「中西」部。中西部原屬西北領地的部份亦被稱為「西北地區」,例如以明尼蘇達州為基地的西北航空和伊利諾州芝加哥近郊的西北大學。美國地理上的西北部一般稱為太平洋西北地區,以免混淆。

Remove ads

地理

美國廣闊的中西部地區,延伸進入加拿大,其內陸平原地勢低平,非常適合耕種和畜牧。其東部三分之二的大部分地區構成內陸低地。低地逐漸向西上升,從一條穿過堪薩斯州東部的線開始,便進入了稱為大平原的單元,如今大平原地區的大部分地區都被闢為了耕地。

雖然這些州大部分相對平坦,由平原或連綿起伏的小丘陵組成,但存在一定程度的地理差異。特別是以下地區表現出高度的地形多樣性:靠近阿巴拉契亞山脈山麓的中西部東部;五大湖盆地;明尼蘇達州蘇必略湖北岸冰川覆蓋的高地,這裏曾經是崎嶇不平的火山加拿大地盾的一部分;密蘇里州南部的歐扎克山脈;以及威斯康星州西南部、明尼蘇達州東南部、艾奧瓦州東北部和伊利諾州西北部被嚴重侵蝕的無漂流區。

繼續向西,阿巴拉契亞高原的地形逐漸讓位於平緩起伏的丘陵,然後(在俄亥俄州中部)變成主要轉變為農場和城市地區的平地。這是北美廣闊的內陸平原的開端。大草原覆蓋了中西部西部的大平原的大部分州份。艾奧瓦州和伊利諾州的大部分地區位於一個叫做草原半島的地區,草原向東延伸,北部與針葉樹和混交林接壤,東部和南部與闊葉林落葉林接壤。

地理學家根據海拔將內陸平原細分為內陸低地和大平原。低地大部分海拔低於1,500英尺(460米),而西部的大平原海拔更高,在科羅拉多州上升到5,000英尺(1,500米)左右。那麼,低地僅限於艾奧瓦州、伊利諾州、印第安納州、俄亥俄州、密芝根州、田納西州和肯塔基州的部分地區。密蘇里州和阿肯色州有低地海拔地區,與他們的歐扎克地區(在內陸高地內)形成鮮明對比。俄亥俄州東部的丘陵是阿巴拉契亞高原的延伸。

內陸平原在很大程度上與廣闊的密西西比河水系重合(其他主要組成部分是密蘇里河和俄亥俄河)。數千萬年來,這些河流一直向下侵蝕古生代、中生代和新生代的大部分水平沉積岩。現代密西西比河系統是在新生代的更新世時期發展起來的。

降雨量自東向西遞減,形成了不同類型的草原,潮濕的東部地區為高草草原,大平原中部為雜草草原,落基山脈雨影區為矮草草原。今天這三種草原類型在很大程度上分別對應於玉米/大豆區、小麥帶和西部牧場。

中西部上游的大部分針葉林在19世紀末被砍伐殆盡,從那時起,混交闊葉林已成為新林地的主要組成部分。中西部的大部分地區現在可以歸類為城市化地區或農業牧區。

所謂的中西部範圍並不十分清楚。一般來說,只要是在以往被認為是「西部」的地區以東,就會被認為是中西部地區。在1789年,這個區域稱為西北領地,到了1898年,中西部這個名稱正式開始使用。 19世紀早期,西部地區指的是密西西比河以西,因此美國人把阿巴拉契亞山與密西西比河之間的土地稱為中西部。在這段時間,有些人開始把明尼蘇達州、愛荷華州和密蘇里州以及北達科他州和堪薩斯州部分地區非正式地納入中西部的範圍。今日,「遠西」一詞指的是美國西岸地區,因此,有些科羅拉多州、懷俄明州及蒙大拿州的居民也自認為居住在中西部[4]。

傳統上中西部包括原屬西北領地及由路易斯安那購地案得到的州。原屬西北領地的州又稱為五大湖地區,路易斯安那購地案得到的州則大部份屬於美中大平原。

根據美國人口調查局的定義,中北部地區包括12個州:

- 伊利諾州:原屬西北領地、俄亥俄河流域、五大湖地區

- 印第安納州:原屬西北領地、俄亥俄河流域、五大湖地區

- 愛荷華州:路易斯安那購地案、美中大平原

- 堪薩斯州:路易斯安那購地案、美中大平原

- 密芝根州:原屬西北領地、五大湖地區

- 明尼蘇達州:原屬西北領地、五大湖地區;西部則來自路易斯安那購地案

- 內布拉斯加州:路易斯安那購地案、美中大平原

- 北達科他州:路易斯安那購地案、美中大平原

- 俄亥俄州:原屬西北領地(之前為康涅狄格西儲地)、俄亥俄河流域、五大湖地區

- 南達科他州:路易斯安那購地案、美中大平原

- 威斯康星州:原屬西北領地、五大湖地區

芝加哥是中西部地區的最大城市,亦為全美第三大城。該市有時被人們稱為「中西部首都」。底特律和印第安納波利斯則名列第二與第三。然而,在南北戰爭之前,辛辛那堤才是本區第一大城,聖路易斯則緊追在後。本區其他大城還有:明尼阿波利斯─聖保羅、克利夫蘭、哥倫布市、堪薩斯城、米華基、威奇托、德梅因、麥迪遜及奧馬哈。

中西部有不同定義主要來自於本區西部(核心區和美中大平原區)和東部(五大湖工業區)的不同文化。有些人認為核心區和大平原區的農業州代表傳統中西部的生活方式及價值觀;另外一個觀點是五大湖區在19世紀至20世紀早期的移民史、製造業利基以及天主教的深遠影響較能代表中西部的精神。根據後者的定義,美東的一些工業城市如水牛城也可包含在中西部內。

某些在傳統定義的中西部內的城市常被指為無法代表中西部的精神,但某些在區域外的城市卻被認為是中西部的一部份。這些看法通常都是由歷史、文化、經濟或政治的角度出發。

阿巴拉契亞山脈傳統上被認為是美東的一部份,但在俄亥俄州南部和地理上的中西部有重疊。俄亥俄河有很長的一段時間被認為是美國南北的分界,亦為中西部和美南的分界。中西部南部各州,包含密蘇里州,均有一部份屬地理上的美南,但在南北戰爭前密蘇里州是允許蓄奴的。

東北地區的部份州在生活形態上與中西部比較接近,例如賓夕凡尼亞州西部,包括伊利和匹茲堡等城市,在文化和歷史均屬中西部,但地理上屬阿巴拉契亞山脈。水牛城位於伊利運河的西端,為五大湖的門戶,相較於其他東岸城市,水牛城與芝加哥和底特律的文化較為接近。然而這些地區的居民卻很少認為自己來自於中西部。

蒙大拿州、懷俄明州和科羅拉多州的草原區有時被人們認為是中西部的一部份,特別是來自於大平原區的居民,原因是大平原區比較接近美國的地理中心。然而大部份五大湖區的居民並不如此認為,他們甚至覺得大平原區也不屬於中西部。

奧克拉荷馬州東部在文化歷史上和經濟活動上(以煉油工業為主)與附近的阿肯色州、德薩斯州東部較為類似。相反地,奧克拉荷馬州西部和密蘇里州南部、德薩斯州西部(德州鍋柄地帶,包括阿瑪利洛和拉巴克)無論在經濟上、氣候上和文化上,均和堪薩斯州、內布拉斯加州和科羅拉多州東部較接近。德薩斯州南部和這些地區的差異性較為顯著。威奇托瀑布市有一所大學名為中西州立大學(Midwestern State University),因附近的居民很多來自於南北戰爭時中西部從事農牧業贊成蓄奴的移民而得名。

Remove ads

Remove ads

Remove ads

歷史

在美洲原住民中,古印第安人文化是北美最早的文化之一,自約公元前12,000年至公元前8,000年間活躍於大平原和五大湖地區。[6]

繼古印第安時期之後,是美洲的古風時期(公元前8,000年–公元前1,000年)、林地時期(公元前1,000年–公元100年)和密西西比時期(公元900年–1500年)。考古證據表明,密西西比文化最初可能起源於密蘇里州聖路易斯地區,沿密西西比河和伊利諾河向西北傳播,並通過坎卡基河進入伊利諾州。同時,該文化也沿沃巴什河、蒂珀卡努河和懷特河向印第安納州北部擴散。[7]

密西西比文化的居民多為農民,主要在中西部河流的肥沃泛濫平原定居,種植玉米、豆類和南瓜為主的農業系統相當發達。玉米是其主要作物,他們也採集多種種子、堅果和漿果,並進行漁獵以補充飲食。由於這種集約農業的存在,該文化支持了大規模的人口。[8]

密西西比時期的一個特徵是土墩建造文化。約在1400年,該文化人口大幅衰減,正值小冰期帶來的全球氣候變化,其文化在1492年前已基本終結。[9]

五大湖地區的主要部落包括休倫人、奧達瓦人、奧吉布瓦人、波塔瓦托米人、霍查克人、梅諾米尼人、索克人、梅斯夸基人和邁亞密人,其中人數最多的是休倫人和霍查克人。部族之間常常發生戰爭,失敗的一方常被迫遷徙。[10]

這些部族大多數說阿爾岡昆語系語言。也有一些部落如斯托克布里奇-曼西族來自東海岸,也屬阿爾岡昆語系,在19世紀遷至五大湖地區。奧奈達人屬於易洛魁語系,而威斯康星的霍查克人是少數使用蘇語系語言的五大湖部落。[11]該地區的美洲原住民未發展出文字系統。[來源請求]

16世紀時,該地區原住民使用石器、骨器和木器進行狩獵與耕作,利用獨木舟捕魚,大多數人居住於橢圓形或錐形棚屋(wigwam),便於搬遷。部族生活方式各異,如奧吉布瓦人以狩獵為主,漁業在經濟中也很重要;而索克人、福克斯人和邁亞密人則兼營農耕與狩獵。[12]

他們主要活動於開闊草原地帶,集體狩獵美洲野牛;在北方森林,奧達瓦人與波塔瓦托米人以家庭為單位進行狩獵;溫尼貝戈人與梅諾米尼人則交替使用這兩種方式,並建立了廣泛的貿易網絡,範圍西至落基山脈,北至五大湖,南至墨西哥灣,東至大西洋。[13]

休倫人採用母系繼嗣制,而其他部族多數為父系社會。所有部落都在酋邦制或複合酋邦體系下治理。例如,休倫人分屬多個母系氏族,每個氏族由一位酋長在村議會上代表,與村鎮酋長共同議政。相比之下,奧吉布瓦人的社會與政治結構則較為簡單。[14]

各部落的宗教信仰各異。休倫人相信一個名為「Yoscaha」的超自然存在,他住在天上,被視為天地與人類的創造者;他們相信死後靈魂會前往天上的村莊生活。奧吉布瓦人則非常虔誠,信仰「偉大的靈」(Great Spirit),他們通過四季的各種活動表達敬意,宗教被視為個人事務,每人都有與守護靈的私人關係。奧達瓦人和波塔瓦托米人的宗教信仰與奧吉布瓦人十分相似。[7]

Remove ads

大平原印第安人是指居住在北美洲大平原及其起伏草原地帶的美洲原住民。他們以豐富多彩的馬文化和與定居者及美軍的衝突著稱,因此在文學與藝術中常被視為美國印第安人的代表。[來源請求]

大平原印第安人可分為兩大類(有時重疊):一類為完全游牧民族,逐水草而居,追蹤美洲野牛群;這類部落偶爾種植玉米和煙草,包括黑腳族、阿拉帕霍族、阿西尼博因人、夏延族、科曼奇人、克羅人、格羅斯文特人、基奧瓦族、拉科塔人、利潘阿帕契人、大平原阿帕契(或基奧瓦阿帕契)、大平原克里人、大平原奧吉布瓦人、薩爾西族、肖松尼人、斯托尼人與通卡瓦族等。[來源請求]

第二類為半定居部落(有時稱為草原印第安人),除狩獵野牛外,也定居於村落從事農業。他們包括阿里卡拉族、希達察族、艾奧瓦族、考族(或堪薩斯族)、基柴人、曼丹族、密蘇里亞人、尼米普族(尼茲佩爾塞族)、奧馬哈族、奧塞奇族、奧托族、波尼族、龐卡族、夸波族、桑蒂族、威奇托族及揚克頓族(蘇族的一支)。[16]

大平原游牧部落主要以狩獵為生,尤以鹿和野牛為主要獵物。其中一些被稱為「野牛文化」的組成部族。儘管他們也獵捕麋鹿或叉角羚,但美洲野牛是最主要的獵物。野牛的肉、皮和骨可製成食物、器具、裝飾品、刀具和服飾等,幾乎是生活一切所需的原材料來源。[來源請求][17][18]

他們隨野牛遷徙活動而移動,因而居住於可輕易拆卸、便於移動的帳篷(teepees)。自獲得西班牙人引入的馬匹後,這些部落迅速將其融入日常生活。至18世紀初,多數部落已完全形成馬文化。在擁有火槍之前,他們多使用長矛、弓、箭與棍棒狩獵或作戰。馬的使用大大提升了他們的狩獵和作戰能力。[19]

最具實力的大平原部族是達科他人(或稱蘇族),其活動範圍遍及大平原和中西部,從明尼蘇達州至落基山脈。他們既控制主要野牛牧場,也掌握重要皮草貿易,與法國與美國商人交換火槍等物資,因而成為美國擴張道路上的最強對手。[20][21]

蘇族分為三個主要支系,按語言方言與文化差異劃分:

- Isáŋyathi 或 Isáŋathi(「刀之人」):居住於達科他州東部、明尼蘇達州與艾奧瓦州北部,稱為桑蒂族(Santee)或東達科他人。

- Iháŋktȟuŋwaŋ 與 Iháŋktȟuŋwaŋna(「盡頭之村」與「小盡頭村」):活動於明尼蘇達河流域,稱為揚克頓族與揚克頓奈族,合稱Wičhíyena或西達科他人(常被誤歸類為納科塔族[22])。

- Thítȟuŋwaŋ(草原之人):為最西支系,重視狩獵與戰鬥文化,稱為拉科塔人。

如今,蘇族在美國的達科他州、內布拉斯加州、明尼蘇達州與蒙大拿州,以及加拿大的馬尼托巴與薩斯喀徹溫省等地,分布於多個保留地、部落社區與保留區內,維持着各自的部落政府。

Remove ads

理查德懷特的開創性著作介紹了中間地帶理論,他的書《中間地帶:大湖區的印第安人、帝國和共和國》(The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815)最初於1991年出版。懷特這樣定義中間地帶:

| “ | 中間地帶是文化、民族之間以及帝國和非國家村莊世界之間的地方。 這是許多北美臣民和帝國盟友居住的地方。 它是介於歐洲入侵和佔領的歷史前景和印第安戰敗撤退的背景之間的地帶。 | ” |

懷特特別指定「與流入五大湖北部的河流接壤的土地和湖泊以南到俄亥俄州的土地」作為中間地帶的位置。 這包括現代中西部的俄亥俄州、印第安納州、伊利諾州、威斯康星州和密芝根州以及加拿大的部分地區。

中間地帶是在法國人和印第安人之間建立的相互適應和共同意義的基礎上形成的,隨着法國人在七年戰敗後放棄了他們在該地區的影響力,法國人和印第安人逐漸失去了他們的影響力,這種意義隨後發生了變化和退化。中間地帶的主要方面包括混合文化、毛皮貿易、與法國和英國的土著聯盟、在獨立戰爭期間和之後與美國的衝突和條約,及印地安人最終被清洗的19世紀。

17世紀,隨着法國對該地區的探索,歐洲人開始在該地區定居,並被稱為新法蘭西。 法國時期始於1534年雅克·卡蒂亞對聖勞倫斯河的勘探,結束於他們在巴黎條約中將北美的大部分資產轉讓給英國。

1673 年,新法蘭西總督派遣天主教神父兼傳教士雅克·馬凱特和毛皮商人路易斯·若利埃繪製通往太平洋西北航道的路線圖。 他們穿過密芝根的上半島,到達密芝根湖的北端。 他們乘獨木舟穿過巨大的湖泊,在今天的威斯康星州綠灣登陸。 他們於1673年6月17日進入密西西比河。

馬凱特和若利埃很快意識到密西西比河不可能是西北航道,因為它向南流。 儘管如此,旅程仍在繼續。 他們記錄下了他們遇到的大部分野生動物。 他們在密西西比河和阿肯色河的交匯處掉頭往回走。馬凱特 和 若利埃 是第一個繪製密西西比河北部地圖的人。 他們證實,從聖勞倫斯河經五大湖一直到墨西哥灣的水路旅行很容易,沿途居住的土著人民普遍友好,而且這片土地的自然資源 兩者之間是非凡的。 由拉薩爾領導的新法國官員跟進並建立了一個 4,000 英里(6,400 公里)的毛皮貿易站網絡。

毛皮貿易是歐洲和印第安早期關係不可或缺的一部分。 這是他們建立互動的基礎,也是一個會隨着時間發展的系統。經常交易的商品包括槍支、衣服、毛毯、布料、布料、煙草、銀和酒。

法國和印第安的貨物交換被稱為交換禮物而不是貿易。 這些禮物對兩者之間的關係比簡單的經濟交流具有更大的意義,因為貿易本身與它培養的社會關係和它建立的聯盟密不可分。在法國和阿爾岡昆交織的貿易體系中,父親和他的孩子的阿爾岡昆家族隱喻塑造了該地區法國人和原住民之間的政治關係。 被視為隱喻父親的法國人被期望滿足阿爾岡昆人的需要,作為回報,阿爾岡昆人,即隱喻的孩子,將有義務協助和服從他們。 進入印第安村莊的商人促進了這種象徵性交換系統,以建立或維持聯盟和友誼。

留在該地區的人成為非法貿易商,他們可能尋求這些婚姻以確保他們的安全。 法國商人與印第安婦女結婚的另一個好處是,印第安婦女負責加工毛皮貿易所需的毛皮。 婦女是毛皮貿易不可或缺的一部分,她們的貢獻受到稱讚,以至於印第安婦女的參與不足曾被認為是貿易商失敗的原因。當法國毛皮貿易在 1716 年重新開放時,發現積壓的毛皮已被破壞,合法的法國商人繼續與印第安婦女結婚並留在他們的村莊。隨着女性在皮草貿易中的影響力越來越大,對布料的需求也越來越大,布料很快成為最受歡迎的貿易商品。

1690 年代左右,英國商人進入俄亥俄州,作為法國人在毛皮貿易中的有力競爭者。 英國的貿易商幾乎總是向印第安人提供比法國人更好的商品和更好的價格,而印第安人能夠利用這一點來發揮自己的優勢,迫使法國人和英國人為了自己的利益而相互競爭。印第安對某些布料的需求尤其助長了這場競爭。然而,這種情況在七年戰爭之後發生了變化,英國戰勝了法國,新法蘭西被割讓給了英國。

英國人試圖與當地的印第安人建立更加自信的關係,消除他們現在認為沒有必要的送禮習俗。這與威士忌過剩的貿易關係平淡無奇、價格普遍上漲以及其他商品短缺一起導致印第安人的動盪,而決定大幅減少朗姆酒交易量的決定加劇了這種動盪,英國商人多年來一直將其納入貿易。 這最終將在1763年爆發的龐蒂亞克戰爭中達到高潮。衝突之後,英國政府被迫妥協並鬆散地重建了一個與法國相呼應的貿易體系。

早期移民也開始經由陸路(經由Braddock Road)或水路(經由大湖區)來越過阿巴拉契亞山脈。今日的位於俄亥俄河起點的匹茲堡(當初被稱作皮特堡(Fort Pitt))為早期中西部殖民經由陸路的前哨站。第一批藉由陸路來到內陸地區的拓荒者聚居於俄亥俄州南方及肯塔基州的俄亥俄河兩岸,較廣為人知的拓荒者有丹尼爾·布恩。而藉由水路經由大湖區來到中西部的第一批拓荒者則是以軍隊碉堡或交易港口為中心開始發展,諸如今日威斯康星州的綠灣及密芝根州的底特律。

隨着美國獨立戰爭的結束,自東部各州來到中西部的拓荒者開始快速增加。在1790年代,獨立戰爭時期的退伍軍人和來自東部各州的拓荒者由於美國聯邦政府的土地授與法案的通過開始移居此一地區。而賓夕凡尼亞的長老教會、荷蘭卡爾文教會、貴格會及康乃迪克州的公理會是最早移居俄亥俄和中西部地區的先鋒。

1803年,托馬斯·傑佛遜總統委託劉易斯和克拉克遠征,該遠征於1804年5月至1806年9月間進行。從伊利諾州的杜波依斯營出發,目標是探索路易斯安那購買地,並建立貿易和美國對密蘇里河沿線土著人民的主權。 劉易斯和克拉克探險隊與密蘇里河以西的20多個土著國家建立了關係。 探險隊於1806年春天向東返回聖路易斯。

- 中西部早期的歐洲和美國探險家

-

路易斯·若利埃

-

皮埃爾·拉克萊德

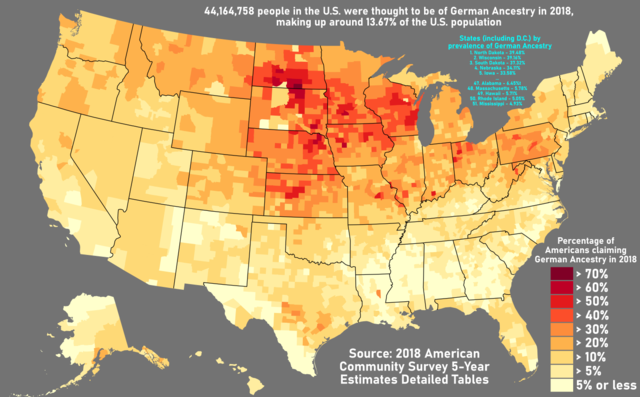

在美國南北戰爭時期,移居美洲大陸的歐洲移民通常會繞過當時東岸地區的美國直接定居在美洲大陸內陸地區,這些地區包括俄亥俄州、威斯康星州、伊利諾州及密蘇里州東部的德國路德教派,威斯康星州、明尼蘇達州及愛荷華州北部的瑞典及挪威移民,以及德國的羅馬天主教徒和猶太人所建立的中西部城市。許多德國天主教徒也經由俄亥俄河谷地區在移居到大湖區的邊緣。

20世紀時,隨着工廠和學校所帶來的各種新契機,非裔移民開始由美國南方移入中西部各州,也大幅改變包括芝加哥、聖路易斯、底特律和其他大都市的都市文化及景觀。由於中西部地區的肥沃土壤,這一地區盛產包括玉米、燕麥及小麥的各種穀物,其中以小麥最為重要,因此早期中西部也被稱為美國的「麵包籃」。

另外水路也是中西部地區發展最重要的因素之一,其中最居功厥偉的是流入密西西比河的俄亥俄河。1795年之前,由於西班牙箝制住密西西比河的南方流域並拒絕美國農產品經由密西西比河進入大西洋,中西部的發展也因此受到限制而停頓。

而中西部的河流也是促成馬克吐溫筆下兩本美國經典名著—《密西西比河上的生活》及《頑童歷險記》—的靈感來源。馬克吐溫的故鄉,密蘇里州的漢尼拔,目前已經成為著名的觀光景點並提供遊客一窺當年中西部生活方式的機會。

而另一條開拓中西部的水路是經由大湖區而來的航路,1825年時所開鑿完成的伊利運河使中西部的貨物可以經由完全水運的方式直接運到紐約港,較之前由密西西比河迂迴的水路來的便捷。而伊利運河也促成許多湖港都市的興盛以因應這一條新航路的完成。在工業革命期間,湖運為將明尼蘇達州梅薩比嶺(Mesabi Range)區域所產的鐵礦石運到大西洋州煉鐵廠的主要輸運管道,之後所開闢的聖羅倫斯海道(Saint Lawrence Seaway)便是為中西部物產運送到大西洋所開闢的航道。而在俄亥俄州及印第安那州境內的陸運河則是連接俄亥俄河與大湖區另一條重要的水路。

由於位於中西部核心的西北領地是美國首先禁止蓄奴的地區(美國東北部於1830年代禁止蓄奴),中西部在文化上承繼了有別於美國其他部分的自由先驅精神並引以為傲。而這個區域的南界為俄亥俄河,是美國歷史與文學上象徵自由和蓄奴的分界線(可見斯托夫人的《湯姆叔叔的小屋》和托尼·莫里森的《寵兒》(Beloved))。中西部特別是俄亥俄州,提供了地下鐵路給越過俄亥俄河的黑奴經由伊利湖前往加拿大。

中西部區域是由包括不蓄奴(除密蘇里州外)、先期居民、自由的一個課堂式的公立學校、由美國獨立戰爭退伍軍人所帶來的民主觀念、新教徒信仰、經由俄亥俄河及鐵路運送而累積的農產財富所塑造成型。在俄亥俄州及印第安那州境內的運河更是開啟中西部農產運銷的關鍵,中西部的農業生產帶動了世界最大的人口和經濟成長並為日後的「合併市場(emerging markets)」奠下基礎。由中西部俄亥俄河經伊利運河的貨輪所運載的日用物資更是超越波士頓地區及費城地區,間接貢獻了紐約地區所累積的財富。

在南北戰爭時代,中西部主要是鄉村,小農場點綴在俄亥俄、印第安納和伊利諾大地;然而,工業化、移民和城市化孕育了工業革命,中西部大湖地區成為工業進步的中心。在19和20世紀,德國、斯堪地那維亞、斯拉夫和非洲裔美國移民湧入中西部地區,形成以基督教新教為主、多種信仰並存的地區風格。天主教徒集中在大城市,是因為1915年以前德國、愛爾蘭、意大利和波蘭移民的增加,以及1950年以後墨西哥移民人口暴增。著名的阿米什社區在俄亥俄、印第安納北部及伊利諾中部也常見。

最早導致美國內戰的暴力衝突發生在兩個中西部鄰州——堪薩斯與密蘇里之間,時間約為1854年至1858年。衝突雙方為反奴的自由州派與親奴的「邊疆惡棍」,主要發生於堪薩斯領地及密蘇里西部邊境小鎮。爭議核心為堪薩斯是否將以自由州或蓄奴州身份加入聯邦。因此「流血的堪薩斯」實際上成為美國北方與南方就奴隸問題展開的一場代理人戰爭。該詞最早由《紐約論壇報》主編霍勒斯·格里利提出。

直接誘因是1854年的堪薩斯-內布拉斯加法案。該法設立堪薩斯與內布拉斯加領地,開放新土地供拓殖,廢除1820年密蘇里妥協案,並允許居民依人民主權決定是否實行奴隸制。法案原旨在緩和南北對立——南方可向新領地擴展奴隸制,北方則可在己州廢奴。但反對者斥其為向奴隸權力低頭的讓步。

雖然人民主權理念表面上民主,允許居民決定奴隸制與否,但結果卻引發兩派大規模遷入堪薩斯爭奪控制權。某階段,堪薩斯甚至出現兩個政府、兩部憲法,僅其中一個獲得聯邦承認。1861年1月29日,堪薩斯作為自由州加入聯邦,距薩姆特堡戰役爆發不足三個月。[23]

1856年5月21日,反奴的勞倫斯鎮遭密蘇里武裝親奴派洗劫。幾日後,作為報復,廢奴主義者約翰·布朗與其六名追隨者於富蘭克林縣的波托瓦托米溪大屠殺中處決五名男子。[24]此「邊境戰爭」從5月持續至10月,雙方為親奴與自由土地派武裝隊伍。美軍當時在堪薩斯駐有兩個據點,一為利文沃斯堡的第一騎兵團,另一為賴利堡的第二龍騎兵與第六步兵團。[25]直到1856年末,新任州長約翰·W·吉爾里(John W. Geary)勸退密蘇里人回鄉,戰事方才緩解。

全國輿論對此事件反應強烈,顯示國家分裂之深。南方普遍讚揚「邊疆惡棍」,儘管其行為造成多人死亡;北方多數人對布朗之舉保持沉默,部分人士更稱頌為義舉。[26]1860年11月亞伯拉罕·林肯當選總統,成為南方脫聯的導火索。[27]

美國聯邦政府獲得20個以廢奴為主的北方州支持,以及5個保留奴隸制度的邊境州支持。中西部各州除密蘇里外均禁止奴隸制。儘管戰事主要發生在南方,堪薩斯與密蘇裏間的衝突延續至1863年8月21日勞倫斯大屠殺,昆特里爾突擊隊突襲勞倫斯,殺害逾150人,焚毀全部商業建築及多數民居。[28]

在反移民和反天主教的恐懼的推動下,第二個三K黨在 1920 年代初期在中西部經歷了短暫的激增。 20年代的三K黨是一個地方性的會員制組織,但其自治的地方人並不協調,對立法的影響不大。 成員們希望強制執行惡習法,尤其是許多移民違反的禁酒令。 三K黨在印第安納州達到了知名度的頂峰,據說州長與這個秘密組織有聯繫。 然而由於州領導人綁架、強姦和殺害一名年輕女子的醜聞,印第安納州三K黨的數百個分會一夜之間垮台。 三K黨代表了一種循規蹈矩的衝動。 米德爾敦(實際上是印第安納州曼西市)成為了羅伯特·林德 (Robert S. Lynd) 進行的開創性社會學研究的基地。 這本書揭示了一個強大的商業階層,他們提倡公民助推主義、愛國主義和直接投票,同時阻止政治激進主義和異議。

至美國內戰時期,歐洲移民開始跳過美國東海岸,直接前往內陸定居:德國裔美國人前往俄亥俄州、威斯康星州、明尼蘇達州、密芝根州、印第安納州、伊利諾州、艾奧瓦州、內布拉斯加州、堪薩斯州和密蘇里州;愛爾蘭裔美國人多聚集於如克里夫蘭、芝加哥等五大湖港口城市;丹麥人、捷克人、瑞典人與挪威人定居於艾奧瓦、內布拉斯加、威斯康星、明尼蘇達及達科他地區;芬蘭人則主要前往密芝根上半島與明尼蘇達中北部及威斯康星。波蘭人、匈牙利人與猶太人則多定居於中西部城市。

內戰時期,美國仍以農村為主,中西部也遍布小農莊。19世紀末,工業化、移民潮與城市化推動了工業革命的發展,而其中的核心動力與創新中心正是中西部的五大湖地區,直到20世紀末才開始逐漸衰退。

經濟繁榮吸引農村居民與海外移民湧入。製造業、零售業與金融業成為支柱,對美國經濟產生深遠影響。[29]

除製造業外,印刷、出版與食品加工業在中西部最大城市的經濟中也佔有重要地位。芝加哥是多個工業巨頭的商業基地,如約翰·克雷拉、約翰·惠特菲爾德·本、理查德·克蘭、馬歇爾·菲爾德、約翰·法威爾、朱利葉斯·羅森瓦爾德等,他們為中西部乃至全球工業奠定了基礎。 另一方面,標準石油公司創始人約翰·D·洛克菲勒在克里夫蘭建立石油帝國,曾有一段時期,克里夫蘭聚居着全球超過一半的百萬富翁,他們多居住在著名的「百萬富翁大道」。

20世紀,非洲裔美國人自美國南部遷往中西部,改變了芝加哥、聖路易斯、克里夫蘭、米華基、堪薩斯城、辛辛那提、底特律、奧馬哈、明尼阿波利斯等多個城市面貌。工廠與學校吸引成千上萬家庭追尋新機會。僅芝加哥便吸納了數十萬非裔居民,來自於第一次大遷徙與第二次大遷徙浪潮。

位於聖路易斯的不鏽鋼結構拱門國家紀念碑,形似扁平懸鏈線拱[30],為美國最高的人工紀念碑,[31]也是世界最高的拱形結構。[31]它作為美國向西擴張的紀念碑建成,[30]為拱門國家公園的核心(該公園原名「傑佛遜國家擴張紀念地」,2018年更名),現為聖路易斯及整個中西部的重要象徵。

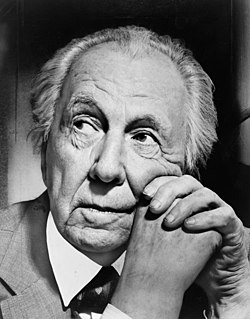

- 中西部出身的實業家和設計家

-

埃爾伯特·安海瑟

19世紀中葉,隨着水路與鐵路的開通,中西部向定居者開放,德國人大量遷入。1820年至第一次世界大戰間,為德國移民美國的高峰期,近600萬人抵美。1840至1880年間,德國人是美國最大的移民群體。[32]

米華基、辛辛那提、聖路易斯與芝加哥是德國移民最偏好的城市。至1900年,克里夫蘭、米華基、霍博肯與辛辛那提的居民中,德裔佔比均超過40%。迪比克與達文波特佔比更高;在奧馬哈,1910年時德裔人口達57%。其他城市如韋恩堡,德裔人口也超過30%。[33][34]許多德裔聚居區擁有具有民族特色的名稱,如辛辛那提的「越萊茵河區」與哥倫布市的「德國村」。[35]

其中最著名的聚居地為米華基,被譽為「德國雅典」。一些在德國本土接受政治訓練的激進派德國人主導了當地的社會黨。技術工人控制多個手工業行業,企業家則創建了釀酒業,著名品牌包括百威、施利茨、米勒與布拉茨。[36]

約一半德國移民選擇城市,另一半則在中西部建立農場。從俄亥俄州至平原各州,德國人在農村地區的影響至今猶存。[37][38][39]

19至20世紀,德國移民普遍對務農充滿興趣,並希望子孫留在土地上。西部鐵路公司為吸引農民,利用大面積土地贈與政策,在漢堡等德國城市設立代理機構,提供低價運輸與分期購地服務。例如,聖塔菲鐵路聘請了移民事務專員,向德語農民出售逾300,000英畝(1,200平方公里)土地。[40]

工業化的負面影響引發了進步主義的政治運動,旨在通過社會改革和政府監管來解決其負面影響。 簡·亞當斯 (Jane Addams) 和艾倫·蓋茨·斯塔爾 (Ellen Gates Starr) 於 1889 年在芝加哥建立了赫爾之家 (Hull House),開創了向新移民提供定居點服務的先河。中西部的市長——尤其是哈岑·平格利(Hazen S. Pingree)和湯姆·約翰遜(Tom L. Johnson),領導了反對老闆主導的市政政治的早期改革,而薩繆爾·瓊斯(Samuel M. Jones)則提倡地方公用事業的公有制。 羅伯特·M·拉福萊特 (Robert M. La Follette) 是中西部進步主義最著名的領袖,他的職業生涯始於1900年在與本州共和黨的競選中獲勝。這台機器暫時被擊敗,允許改革者推出擴大民主的「威斯康星理念」。 這個想法包括重大改革,例如直接初選、競選財務控制、公務員制度取代贊助、限制遊說者、國家所得稅和遺產稅、童工限制、純淨食品和工人賠償法。拉福萊特促進了政府對鐵路、公共事業、工廠和銀行的監管。 儘管拉福萊特在1912年失去了在國家黨中的影響力,但威斯康星州的改革成為其他州進步主義的典範。

文化

中西部居民常被認為是個性開放、友善且坦率,但有時候會給他人造成憨直且固執的成見。中西部價值觀成形的因素可能是自廢奴主義者、重視教育的公理會會眾、中西部新教徒的卡爾文主義的宗教傳統,以及勤勞的早期開拓先驅者培植的重農價值觀。中西部至今依舊保有基督教新教特別是卡爾文主義、對權威和權力的不信任思想的熔爐。

羅馬天主教是中西部最大的宗教宗派,占各州人口的19%到29%;浸信會在俄亥俄、印第安納和密芝根佔14%,密蘇里22%,明尼蘇達5%;信義宗在威斯康星和明尼蘇達佔22-24%,反映出這些州的斯堪地那維亞和德國傳統。五旬節教會和靈恩派教會在在中西部影響甚小,在1%到7%之間。猶太教和伊斯蘭教人口也低於1%,且主要集中在芝加哥和克里夫蘭等大城市。底特律郊區有全美最大的穆斯林居住區。13-16%的人口無宗教信仰。

雖然工業化和城市化已經變革中西部各州,該地區仍廣泛維持其鄉村傳統。擁有鄉村、內戰前的中西部傳承,像堪薩斯這樣的農業州已經變成了中西部的象徵,並且在一些老電影中直接表現出來,例如1939年的電影版綠野仙蹤。

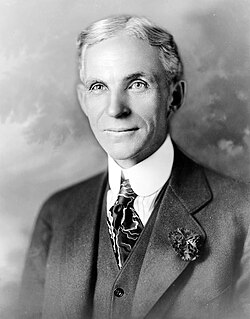

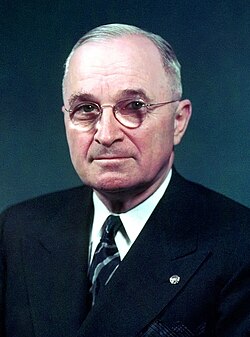

中西部的政治較為保守,但這種傾向有時會遭到少數民族、農工或民粹團體的抗議。五大湖區由於都會區林立,是本區最傾向自由主義思想的地區,愈向西或往南的人口稀疏的鄉村,自由派的色彩愈淡化。五大湖區的產生包括拉福萊特家族、美國共產黨領袖葛斯·豪爾、總統杜魯門、福特這類政治人物。明尼蘇達州產生自由派政治家沃爾特·蒙代爾、休伯特·漢弗萊、前參議員及民主黨總統參選人尤金·麥卡錫及抗議歌手鮑伯·迪倫。

由於二十世紀非裔美國人向北遷徙,在中西部各大城市區,如辛辛那堤、克里夫蘭、底特律、芝加哥、米華基、哥倫布市、印第安納波利斯、堪薩斯城、聖路易斯、明尼阿波利斯、托萊多、代頓等,均有為數不少的非裔美國人湧入。在這裏,可以看到工業和文化的融合,爵士樂、藍調和搖滾樂使得二十世紀的中西部在音樂上蓬勃發展,包括底特律的摩城之音和科技音樂、芝加哥的浩室音樂和藍調以及克里夫蘭的搖滾樂。搖滾樂名人堂現址就設在克里夫蘭。

今日,美國東西兩岸的富裕生活和南方陽光地帶的快速成長使人覺得中西部的生活不易。中西部的許多工廠被廢棄,移往南部或海外,使得有些人把工業化的中西稱作「鐵鏽地帶」。中西部的目前人口佔全美的22.2%。

- 中西部出身的文學家和藝術家

教育

這個區域包括許多全國乃至全球知名的公私立大學,最負盛名的有芝加哥大學、西北大學、密芝根大學、聖路易斯華盛頓大學和聖母大學,除此之外此外,規模大、理工科發達的俄亥俄州立大學、威斯康星大學、普渡大學、伊利諾伊大學等培養出了許多各行業人才。

在19世紀時,中西部許多宗教組織紛紛設立教育機構,包括凱斯西儲大學、芝加哥大學、聖母大學、西北大學和聖路易斯華盛頓大學。這個地區也包括許多全美知名的博雅學院。

許多移民和宗教性社團相繼投入興辦高等教育事業,例如亞爾比昂學院、德梅因的德雷克大學、德堡大學、愛荷華州路德學院、芬利大學、維爾帕瑞索大學、伊凡斯維爾大學、泰勒大學、哈姆萊大學、漢諾佛學院、布萊德雷大學、畢洛伊特學院、首都大學、聖歐勒夫學院、瓦爾特堡學院、古斯塔夫斯‧艾道爾佛斯學院、卡拉馬祝學院、諾克斯學院、勞倫斯大學、俄亥俄衛斯里昂大學、丹尼森大學、瓦伯西學院、伍斯特學院及厄爾漢學院,以上學校多數已經不再帶有宗教色彩。

天主教學校包括聖保羅大學、克瑞敦大學、馬凱特大學、聖路易斯大學、芝加哥洛約拉大學、薩維爾大學、代頓大學和底特律大學。其他的私立大學還包括愛許蘭大學、芬利大學。

政治傾向

美國兩大主流政黨之一的共和黨即發源於中西部,其組織地區之一是內戰前夕的密芝根州,黨綱的內容包括反對奴隸制向新近加盟州擴展。中西部農村是共和黨的鐵杆支持區,辛辛那提的漢密爾頓郡則是20世紀末一邊倒支持共和黨的少數城市。從南北戰爭、大蕭條到第二次世界大戰,中西部的共和黨控制了美國政界和工業界,正如東北部的民主黨在大蕭條、越南戰爭和冷戰高峰期控制了城市、金融界和學術界,並由控制南部轉為東北部。

隨着中西部地區人口從鄉村逐漸向城市遷移,政治傾向亦發生了變化,大眾政治氣氛趨向中間立場,這一地區有許多關鍵的搖擺州,對於兩個政黨均無強烈忠誠,兩黨存在競合。伊利諾、艾奧瓦、明尼蘇達、威斯康星和密芝根等五大湖州相對偏向支持民主黨。伊利諾州目前為民主黨所控制,自1992年曆屆總統大選民主黨候選人均大幅領先,但這是由於在芝加哥,民主黨佔絕對優勢,而芝加哥以外的伊利諾州則支持共和黨。威斯康星和密芝根的情形也是如此,這兩個州的州長和聯邦參議院席位1990年代前為民主黨人佔據。許多分析家認為艾奧瓦是兩黨最勢均力敵的州,但過去的14年偏向民主黨——艾奧瓦有民主黨籍的州長,3/5的聯邦眾議員,最近四次總統大選中三度支持民主黨候選人,在2006年中期選舉中,州級兩個立法機構均被民主黨掌握。明尼蘇達州自1976年總統選舉起一直支持民主黨,歷史比東北部其他州還長。在1984年的總統選舉中,在明尼蘇達蒙代爾得票超過里根,是50個州里絕無僅有的(明尼蘇達是蒙代爾的家鄉)。然而無論在艾奧瓦或明尼蘇達,民主黨在五大湖的多數優勢逐漸收窄。2004年總統大選中,艾奧瓦支持了布什,此外明尼蘇達在近年更加傾向共和黨,1995-2011年選出共和黨籍的州長,並讓其連任,以及通過了全國最為寬鬆的私人持槍法律。但明尼蘇達偏向民主黨的根源是與艾奧瓦零散的城鎮社區相比,明尼蘇達的城鎮人口更加集中,而民主黨在大城市獲壓倒性支持。

- 中西部出身的政治人物

在20世紀,這一地區的平原州出現了民粹主義運動,以及後來由農夫和商人發起的進步主義運動,為的是減少政府的腐敗,並對民意更加敏感。共和黨人最初是團結起來的反對蓄奴的政治家,後來他們的興趣轉移到專利發明、經濟發展、女權和婦女選舉權、自由人權利、累進稅、創造財富、選舉改革、限制政府等等,這些思潮在1912年塔夫脫和羅斯福分裂時開始互相碰撞。同樣,美國民粹黨和進步黨均脫胎於共和黨早期的經濟和社會進步思想。基督教和中西部的利潤追逐、節儉、勤奮工作、依賴自身努力的開拓者精神、重視教育、民主權力和宗教寬容思想,對兩黨均有重要影響,雖然他們最終分道揚鑣。

中西部地區長期是孤立主義的溫床,確信美國人不應該捲入外國戰爭和事務。這個思想在瑞典裔和德裔美國人社區得到廣泛支持,主要領導人包括拉福萊特(Robert La Follette),塔夫托(Robert A. Taft)和《芝加哥論壇報》出版人麥康米克(Robert R. McCormick)[41]。

中西部失業率低於5%,但高於全國失業率,[42]高薪製造業職位外包和低薪服務業職位增加是一個主要問題。

語言學影響

該地區英語的口音有別於美國南部和東北部城市。涵蓋大部分中西部地區的口音被看作「標準」美式英語。這種口音為許多全國廣播公司和電視台所偏愛,甚至有預備播音員接受「中西部」口音的訓練。[43]

這一潮流起源於沃爾特·克朗凱特等知名新聞主播,他們來自這一地區,從而創造了這種現象。最近《國家地理》的一篇文章把眾多電話推銷公司設立於內布拉斯加州奧馬哈的現象也歸結於這一地區居民的「中庸口音」。然而許多中西部城市正在從所謂標準口音轉移到北部城市口音。

不過在該地區遠北仍能夠察覺出這種口音,反映了地區的傳統。例如,明尼蘇達和西威斯康星都有濃重的斯堪地那維亞口音,而且越往北越重。密芝根的許多地區有顯著的荷蘭口音。同時,芝加哥居民有其獨特的鼻音,與威斯康星、密芝根、克里夫蘭和紐約州西部類似。或許是德國、波蘭和東歐移民對大湖地區的影響。在美國國道50號的南部,則有明顯的南方口音。

相關條目

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads