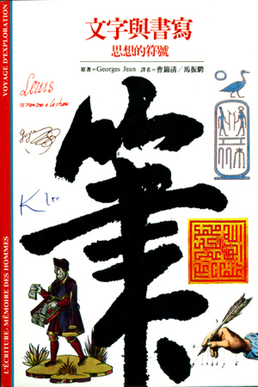

文字與書寫:思想的符號

「發現之旅」叢書第01冊 来自维基百科,自由的百科全书

《文字與書寫:思想的符號》(法語:L’écriture, mémoire des hommes,直譯:「書寫:人類的記憶」)是法國語言學家兼符號學家喬治·尚的插畫專題論著,主題為文字和字母的歷史。法文原版於1987年由加利瑪出版社在巴黎發行,是為該出版社旗下的「加利瑪發現文庫」第24種書目;臺灣時報文化於1994年推出中譯本,作為其旗下的「發現之旅叢書」第1集;簡體譯本在2001年推出,由上海書店出版社發行。

簡介

《文字與書寫:思想的符號》是《發現》文庫最為暢銷的書目之一[1],被翻譯成英國英文、美國英文、西班牙文、意大利文、巴西葡萄牙文、捷克文、斯洛伐克文、丹麥文、挪威文、瑞典文、德文、荷蘭文、波蘭文、匈牙利文、斯洛文尼亞文、土耳其文、希臘文、俄羅斯文、繁體中文、簡體中文、日文以及韓文,並多次再版。該書初版有224頁,2007年發行的新版本,經過修訂以後只有160頁。

東亞國家日本、臺灣、南韓、中國(以發行時間順序排列)出版的《發現》文庫全部以《L’écriture, mémoire des hommes》作為第1冊。此書封面最醒目的部份是一個很大的書法字「筆」,是法國華裔藝術家茹小凡的作品[2]。不過日本版沒有採用原版封面,而是使用刻有古希臘語的石碑作為封面背景,於中間較顯眼部位安置一枚中國的皇室印璽。[3]。

概述

| 「 | 文字的歷史是首史詩,綿延六千年。從美索不達米亞的兩河流域,到地中海岸;從黃河流域的甲骨文,到日本的假名;從埃及象形文字、蘇美楔形文字,到印刷術,及現代的字形變化,文字之史一路蜿蜒而來。文字是文明的根基,人類的記憶[4]。 | 」 |

文字的故事始於五千年前的蘇美,在美索不達米亞,也就是兩河流域,人們發明了書寫。他們不僅使用這些記號表述事物,也用來記錄自己的名字。楔形文字、埃及象形文字、阿拉伯字母、中國的漢字:歷代的書吏彙編出人類的記憶。公元前14世紀,腓尼基人發明了字母。自此,只要將不同字母組合就能表達一種語言的全部發音。15世紀發明活字印刷術以後,書寫的歷史便與文字設計密不可分,也讓書寫的式樣更加普及和多元化。

作者喬治·尚通過古代遺跡、出土文物、歷史文獻記錄,以考古的視角為讀者闡述文字的歷史;通過歷代抄寫員、語言學家、古語釋讀者等等的事蹟,作者由古至今以時間線串連起整個故事。書中詳細介紹了各種各樣的寫作工具和介質,比如石頭、粘土、紙莎草紙、羊皮紙、紙張、刀片、畫筆、蘆葦筆、鵝毛筆、鋼筆、印刷機等等[5]。並討論了這些不同的寫作方式和印刷工具如何影響書寫內容的發展,及其是否可以大量流通,以及流通的方式和渠道。作者也述及書寫系統是如何幾乎在同時期出現在古代美索不達米亞、埃及和中國[6]。

此外,該書也描述了在不同年代和地域,書寫及參與這項工作的人員所代表的社會意義:古代美索不達米亞的書吏或中世紀的抄寫員究竟是何種身份?古羅馬帝國時代受過良好教育(識字)的公民和現代社會的公民有區別嗎?諸如此類,作者引領讀者把文字和書寫納入一個整體的人類社會和文化現象中去思考它們的本質。書中引用法國作家兼學者安田樸所說的話:「人類生生死死,代代相繼,已逾百萬年,但我們學會書寫的歷史僅有6000年。」依賴文字的發明和運用,6000年的歷史積纍於人類的記憶中,而沒有文字的歷史與時間則已無法追溯、無法丈量。所以,「文字的歷史幾乎就是人類的歷史本身」,其發展過程漫長而複雜。文字創造者石破天驚的稟賦,古文字破譯者釋讀神祕符號的才華,還有這些文字符號自身的美與暗示,構成了一個令人心醉神迷的奇妙世界[7]。

章節

根據這套文庫的一貫準則,書中安排大量彩色插圖,印刷在極具光澤度的銅紙上——不同時代的繪畫、版畫、素描、古埃及紙莎草圖、中世紀泥金手抄本、文藝復興至近代的書籍裝飾圖案、印刷字體圖片、考古文物的照片…… 幾乎有如一本「圖像小說」。開卷「片花」是取自尙·傅華薩的著作《大事記》中的一套繪製異常精美的纖細畫,其下配有文字說明。正文部份分成六個章節:

- 第一章:素樸的開端(Une humble naissance)——縱觀文字的發展史,其開篇幾乎都是相同的,遠古先民想出的第一批書寫符號都是圖畫。有人或許以為先民創製符號是為了保存他們的古老傳說,但文字出現的原因其實非常實際,比如保存賬目。隨後出現的猜字畫謎則是文字發展的關鍵。伴隨美索不達米亞文明的興起,書吏這一職業也應運而生。

- 第二章:神的發明(Une invention des Dieux)——當楔形文字在美索不達米亞全境傳播時,與其相鄰的古埃及和遙遠的古中國也產生了各自的文字系統。雖然處在世界的兩端,但這兩個民族都將文字視為天神所賜之物。

- 第三章:字母的革命(La révolution de l’alphabet)——公元前1000年之際,文字的演化史出現關鍵變革,那就是字母的發明。這要歸功於腓尼基人,一個居住在地中海東岸的航海與貿易民族。腓尼基字母後來傳入希臘,派生出希臘字母;從希臘字母又誕生了拉丁字母,由此開啓西方文明的濫觴。在東方,腓尼基字母派生了阿拉米字母,其下又有希伯來字母,及至今日阿拉伯世界所使用的阿拉伯字母。中古時期的基督教和伊斯蘭教世界,「文字」一詞(法:Écriture;英:Scripture)很多時候就是專指《聖經》和《古蘭經》。

- 第四章:從抄寫員到印刷工(Des copistes aux imprimeurs)——古羅馬帝國崩潰後,歐洲人繼承了羅馬人的語言和文字,即拉丁語及其書寫系統。西羅馬帝國滅亡5個世紀以後,法蘭克國王查理曼宣佈基督教就是羅馬文明的繼承者,並在他的王國內努力復興行將消失的知識和文化。中世紀的抄寫員就此誕生,他們大多數都是修道院裏的僧侶。直到15世紀,約翰尼斯·古騰堡發明了活字印刷術。此後,書寫一職漸漸脫離中世紀時的宗教色彩,開始市俗及普及化[8]。

- 第五章:書籍的印製(Les hommes du livre)——受益於古騰堡印刷術的成功,抄寫員和手寫的藝術通通成為歷史。16世紀起,書籍的裝訂成為一門藝術,口袋書也在此時大量流通。在其後的文藝復興、巴洛克和啟蒙時代,文字的世界,憑藉印刷術開始空前擴張。不過為了記錄思想,筆仍是不可或缺的工具。自19世紀以降,鋼筆、原子筆、打字機相繼問世。受益於印刷術的普及,人類歷史上的第一份期刊於17世紀初在荷蘭和德國出版[9]。

- 第六章:古文字學者(Les déchiffreurs)——最後一章講述19世紀古文字釋讀者的故事,包括著名的古埃及文破譯者尚-法蘭索瓦·商博良,對楔形文字和線形文字B的破譯,克里特島上發現的仍未破譯的兩種文字:線形文字A和斐斯托斯圓盤,以及作者最後提到在復活節島上發現的一套名為朗格朗格的神祕符號,其含義至今無人知曉。

此書的第二部份「見證與文獻」(129–207頁)蒐集彙編了有關文字與書寫的研究文章和文獻的摘錄[10],分成10個部份:1. 文字與城市;2. 鉛字的藝術;3. 數字的形像;4. 音樂的記錄;5. 工具與材料;6. 書法與文字的遊戲;7. 遠東的書寫藝術;8. 希臘字母及其他;9. 文字的禮讚;10. 《吉爾伽美什史詩》。第8部份「希臘字母及其他」中還列出了取自狄德羅和達冷柏主編的《百科全書,或科學、藝術和工藝詳解詞典》裏的希臘字母表、哥德字母表、俄羅斯字母表、日本假名表、漢字部首表、古代東方字母表、阿拉伯字母表、亞美尼亞字母表,以及泰米爾或通行於印度西海岸南段的馬拉巴爾字母表。最後附文字地理分佈圖、圖片目錄與出處以及索引。

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.