十字路口行動

美國核試驗 来自维基百科,自由的百科全书

十字路口行動(英語:Operation Crossroads)是美國於1946年在比堅尼環礁進行的核試行動。此次行動一共進行兩次核試,包括代號Able的空中核試及代號Baker的水下核試。測試目的為調查核武對水面軍艦的打擊威力。

十字路口行動與美軍於第一次世界大戰後的發展有莫大關連。早在一戰結束後,美國陸軍航空勤務隊及其沿革組織均主張以制空權為戰爭首要打擊力量,並以此為由,要求成立獨立空軍。然而陸航主張以遠程轟炸機取代水面軍艦作海上防衛,並將海軍航空兵及其航空母艦置於空軍管轄之下,因而與美國海軍產生極為嚴重的軍種摩擦。是次軍種競爭在第二次世界大戰結束再次加劇:陸航意欲證明核武及戰略轟炸將是未來戰爭的王牌武器,且只有空軍遠程轟炸機能作有效打擊;而海軍則欲阻止陸航壟斷核武投射權力,並引證水面軍艦能夠有效抵禦核爆。更有甚者,二戰後美國軍費緊縮,美國總統杜魯門意欲成立美國國防部,統一三軍撥款,以裁減冗費,使陸航與海軍的矛盾延伸至軍費之爭。十字路口行動正是雙方角力以爭取美國國會以至民間支持的結果。

在美國軍事史以外,十字路口行動在世界歷史上同樣有重要影響。大眾媒體獲邀在核試現場採訪,使世界公眾首次獲得核試現場的資訊及片段,而比堅尼泳衣更因此而名。不過,十字路口行動同樣首次曝露了放射性污染的危害。核試後比堅尼環礁自此不再適宜居住,島上土著因而迫遷,部族生活陷入危機;輻射使環礁內的海水受到嚴重放射性污染,而部分靶艦更由海軍拖到他處擊沉,使多地的生態系統遭受破壞。最後參與的海軍士兵又欠缺防備輻射的意識及裝備,使多人在不知情下染上輻射病,淪為美國非道德人體實驗的受害者。然而上述種種禍害在當時均遭到忽視,並在核試後數十年才陸續為大眾所知。

核試背景:軍種競爭

十字路口行動的籌辦,與美國軍種之間關於空中武力的爭議有莫大關連。早於1900年代,美國陸軍及海軍各自在軍種內部發展航空部隊。第一次世界大戰結束後,陸軍航空勤務隊的威廉·米切爾準將力陳空權至上觀念,指陸軍轟炸機不但是陸上戰爭的致勝關鍵,更有能力壓制水面艦艇,從而控制海洋,要求國會成立獨立空軍,並將海軍的航空兵以至航空母艦全數撥歸空軍旗下。為力證海軍水面艦艇無法防禦飛機轟炸,米切爾更利用多次轟炸水面靶艦實驗,向國會及公眾宣揚空權。在軍費緊縮的大前提下,國會及輿論一度傾向米切爾觀點:昂貴的無畏艦似乎遠不及陸軍轟炸機般便宜有效。[1]

此事在海軍內部激起軒然大波。海軍當時不乏支持發展航空聲音,包括高級將官威廉·索登·西姆斯(William S. Sims)、中層軍官威廉·阿傑·莫菲特(William A. Moffett)、約瑟·李維以至飛行員領袖約翰·亨利·托爾斯(John H. Towers)、亨利·馬斯廷(Henry C. Mustin)及馬克·米契爾等等,均有意引證航空母艦將在未來海戰發揮關鍵作用;部分人觀點更與米切爾相近,認同航母將會取代水面軍艦──尤其是戰艦的主導角色。這些軍官在當時海軍均為異數,無法成為主流;但米切爾的獨立空軍若然成事,將直接損害海軍軍種利益,使海軍內部團結一致抵抗。在美國海軍軍令部長及將官會議的背書下,莫菲爾德在1922年成功說服國會否決獨立空軍,同意水面軍艦仍能抵抗空中轟炸,並准許海軍成立海軍航空署(Bureau of Aeronautics),以保障海航發展。[2]

第二次世界大戰後期,美國軍界陸續得悉原子彈的研發,並欲一探其潛在威力。早在1944年,洛斯阿拉莫斯國家實驗室便曾研究以原子彈攻擊特魯克環礁,以摧毀集中在該處的日軍艦艇,不過當時日本海軍早被第五艦隊重創,而特魯克又在吉爾伯特及馬紹爾群島戰事為美國迅速孤立,計劃未有成事。1945年8月15日,日本在廣島及長崎原爆後無條件投降。此時不論陸航抑或海軍,均不了解核爆對水面部隊的破壞力。故此海軍軍令部長恩斯特·金恩、美國陸軍航空軍司令亨利·阿諾德及將軍柯蒂斯·李梅,都贊同為此進行一場核試。[3]

不過,海軍內部對這場核試卻心懷警惕。1922年米切爾透過陸海軍靶艦實驗,指飛機能輕易摧毀無畏艦,幾乎將海軍航空侵吞;倘若核武獲證明可輕易摧毀一支艦隊,水面艦艇以至海軍能否繼續生存?在軍費勢必縮減的前提下,陸航及核武會否比海軍軍艦更為划算?就在日本投降次日,海軍軍官李維斯·施特勞斯(Lewis Strauss,日後第三任美國原子能委員會主席)即時向美國海軍部長詹姆士·福萊斯特提交內部文件,建議舉行針對水面艦艇的核試,並對外詮釋海軍艦艇對核武的抵抗力,「……否則海軍無力應付核武的輿論四起,勢必打擊海軍戰後實力。」[4]這項建議最終為十字路口行動的初步構思。

事實上陸航的確欲透過核試,以展示核武對海軍艦隊的破壞力量。施特勞斯發出內部文件後九日,美國參議員拜恩·麥克馬洪(Brien McMahon)發表公開聲明,同樣提出舉行一場針對水面艦艇的核試,但目標是引證「核武如何有效地摧毀水面軍艦。」[5]9月19日,阿諾德引用麥克馬洪提議,正式要求海軍交出10艘日本俘虜軍艦作核試用途。[6]

由於陸航與海軍均欲進行核試,金恩在10月16日同意陸航要求,並建議舉辦一次陸海軍聯合核試,由參謀長聯席會議統籌。[3]27日金恩向傳媒公佈核試初步構思,預備投入80至100艘多餘軍艦,當中大多數為美國軍艦;[6]但要到12月10日,海軍才正式宣佈即將與陸軍作聯合核試。[3]在一番爭奪下,1946年1月11日威廉·白蘭地(William H. P. Blandy)海軍中將獲任命為第一陸海軍聯合特遣艦隊(Joint Task Force 1, JTF-1)之首,負責設計及監控「十字路口行動」核試;而參與曼哈頓計劃的陸軍萊斯利·格羅夫斯上校(Leslie Groves)則告落選。[7]然而,施特勞斯起初建議海軍將軍艦分佈在廣闊海域,但白蘭地在陸軍壓力下,被迫同意將軍艦集結,並注滿燃料及彈藥,使軍艦更易起火沉沒。[8]海軍起初亦希望評核委員會全由海軍將官出任,但在麥克馬洪的壓力下,杜魯門下令設立民間獨立委員會,以確保評核能客觀中立呈現予美國公眾。[9]十字路口行動至此正式升級為海軍與陸航的輿論戰場。按照當時助理海軍部長侯活·彼得森(Howard C. Peterson)所說,核試「即將決定海軍命運……倘若海軍在核試中表現較公眾想像出眾,則海軍必可取得輿論勝利。」[10]

不過,十字路口行動在籌備階段,曾遭遇多方反對。洛斯阿拉莫斯實驗室發表警告,稱水上核試將使海水受到嚴重輻射污染;[11]而參與的海軍水兵更會沾染輻射,危害健康。[12]面對輿論質疑核試將會以人體為實驗,白蘭度表示海軍會在靶艦上置放動物測試,又引起動物權益關注者反對。[3]

在外交界方面,美國國務卿詹姆斯·F·伯恩斯亦反對核試。1946年1月,在美國及蘇聯的支持下,聯合國原子能委員會得以成立,以監控各國核能發展。當時美國原子能國際政策專門委員會正草擬艾奇遜-利連索爾報告(Acheson–Lilienthal Report),為美國政府制訂核能政策提供參考。伯恩斯認為十字路口核試勢必成為蘇聯拒絕限制核武的藉口,提出延期舉行核試,更希望核試永不舉辦。[13]核試最終因此押後至7月舉行。[14]

十字路口行動同樣招來其他爭議。部分國會議員質疑核試使美國喪失拆解船艦的物料及金錢;而不少海軍軍兵亦對舊艦有濃厚感情,紐約州及賓夕法尼亞州老兵及議員更要求海軍仿傚德克薩斯號戰艦做法,保留紐約號戰艦及賓夕法尼亞號戰艦作博物館,然而這些提議悉數遭海軍否決。[3]

選址與準備工作

1946年1月24日,白蘭地公開以比堅尼環礁為核試選址,並預計進行三次核試。首次核試代號Able,核彈於空中爆炸;第二次核試代號Baker,在水下引爆;第三次核試代號Charlie,在深水引爆。[15]選取比堅尼的主要考慮在於其遠離民居,原住民少,潟湖廣闊,風暴稀少,更有穩定風向及水流,且由美國控制。[16]2月6日,海軍派艦轟擊比堅尼環礁水道,但向原住民隱瞞意圖。[17]到2月10日美國馬紹爾群島總督到達比堅尼,並以聖經出埃及記為喻,稱美國將帶領比堅尼住民前往「應許之地」,成功誘使島上全數167名住民同意搬遷。[18]

在核彈選用方面,核試兩顆核彈均使用胖子原子彈的鈈元素。Able使用的核彈代號為「吉爾達」(Gilda)。而Baker核彈則為「比堅尼的海倫」(Helen of Bikini)。吉爾達核彈的鈈內核在洛斯阿拉莫斯曾兩次意外超越臨界點,造成哈里·K·達格利恩及路易斯·斯洛廷兩名科學家死亡,使之被戲稱為「惡魔核心」。[19]

靶艦方面,海軍一共揀選了95艘各種軍艦,當中包括兩艘航空母艦、五艘戰艦、四艘巡洋艦、12艘驅逐艦、八艘潛艇、60艘各式登陸載具及運輸艦,以及三艘駁船。為方便量度核爆破壞力如何隨距離遞減,海軍將軍艦密集佈置,而沒有重構現實下錨情況。各艘軍艦均安裝了量度儀器,監察氣壓、船隻動向以及輻射。整場核試中,美國一共使用了200隻豬、60隻豚鼠、204隻山羊、5000隻老鼠、200隻小鼠,以及帶有不同種類昆蟲的穀物,用活體輻射實驗品,測試生物在高輻射下的基因變異。[16]

至於觀察部隊方面,海軍一共派出150艘支援艦,為42,000人提供住宿、實驗站或工作坊,當中超過37,000人隸屬海軍,另加37個女護士。[20]觀察艦隊旗艦設於香格里拉號航空母艦,而其他人員則分散於不同艦隻及地點,包括埃尼威托克及瓜加林環礁(Kwajalein Atoll)。海軍人員亦可以申請延長服役期一年,以留在環礁參與觀賞核爆。[21]

高空攝影上,美軍改裝了八架B-17轟炸機,包括安裝了自動攝影機、輻射探測器與及空氣樣本採集器。這些轟炸機可透過地面無線電遙控飛行,飛進人體無法承受的高輻射環境,以至核爆引發的蘑菇雲頂部。[22]地面的攝影設備亦由環礁外圍的高塔遙控操作。總體而言,環礁內的鏡頭共可以拍攝超過50,000幅靜畫,及1,500,000呎長的動畫影卷。其中一部攝影機更可在1秒攝取1,000幅影像。[23]

核試進行前,所有人員都撤離環礁,往東面18.5公里外的海面觀察艦隊,以遠離輻射。縱使如此,起初直接觀察核試者亦要戴上墨鏡,以保護眼睛不被核爆強光所傷,但在Able核試前卻取消了相關規定。軍方指墨鏡幾乎沒有任何保護功效,要求所有人在核試時背向核爆區,合上雙眼,並雙手掩臉以策安全。不過部分觀察者並沒有跟從指示,而大部分的艦上觀察報告亦「令人失望」:船員往往只感受到輕微震盪,以及聽到一聲微弱的爆炸聲。[21]

Able核試

1946年7月1日上午9時,一架B-29轟炸機在目標艦上空投下23,000當量的吉爾達核彈。核彈原定在內華達號戰艦上空520呎(160米)爆炸,但卻意外大幅偏離目標710碼(650米)之遙,最後在吉列姆號海軍運輸艦(USS Gilliam, APA-57)上空引爆。爆炸使吉列姆號及卡萊爾號(USS Carlisle, APA-69)即時沉沒;兩艘美國驅逐艦安德森號及林森號在一小時內沉沒,而輕巡洋艦酒匂號則在次日沉沒。[24]由於核爆的破壞遠低於預期,部分傳媒對此深表失望,而2日福萊斯特則稱重型軍艦只會在近距的水下核試,方會承受龐大損傷,而略提核彈偏離目標一事。[25]

| 編號 | 艦名 | 艦種 | 距離 |

|---|---|---|---|

| 40 | 斯凱特號潛艇(USS Skate, SS-305) | 潛艇 | 400碼(370米) |

| 12 | YO-160 | 石油駁船 | 520碼(480米) |

| 28 | 獨立號 | 輕型航母 | 560碼(510米) |

| 22 | 克里坦登號(USS Crittenden, APA-77) | 運輸艦 | 595碼(544米) |

| 32 | 內華達號 | 戰列艦 | 615碼(562米) |

| 3 | 阿肯色號 | 戰列艦 | 620碼(570米) |

| 35 | 彭薩科拉號 | 重巡洋艦 | 710碼(650米) |

| 11 | ARDC-13 | 浮動乾船塢 | 825碼(754米) |

| 23 | 道生號(USS Dawson, APA-79) | 運輸艦 | 855碼(782米) |

| 38 | 鹽湖城號 | 巡洋艦 | 895碼(818米) |

| 27 | 休斯號 | 驅逐艦 | 920碼(840米) |

| 37 | 蘭德號(DD-404) | 驅逐艦 | 1,012碼(925米) |

| 49 | LST-52 | 登陸坦克 | 1,530碼(1,400米) |

| 10 | 薩拉托加號 | 航空母艦 | 2,265碼(2,071米) |

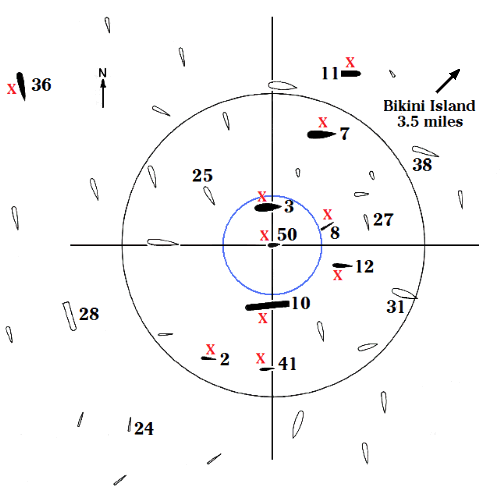

核爆引發的空氣衝擊波,是上述艦隻沉沒或受損的主因。至於在爆心1,000碼(910米)範圍內的船隻,其受損程度極受艦體方位左右。如陣列圖中6號的林森號驅逐艦,因整面右舷朝向爆心,使艦體橫向承受衝擊波,受損面積因此增大,故此在一小時內沉沒。反之,在爆心東南面的船艦以艦艉朝向爆心,縱向面對核爆衝擊波,受損面積較小;再加上陣列的軍艦密集編佈,又分散了衝擊波力量,使該區軍艦受損相對輕微,縱受重創仍不至於沉沒。

圖中編號7號的長門號戰艦,是唯一一艘在爆心1,000碼(910米)內、卻未有承受任何嚴重損壞的大型艦隻。由於長門號曾參與偷襲珍珠港,故美軍刻意將長門號編在預定爆心內華達號(編號32號)附近,並以艦側朝向內華達號。但由於空投失誤,長門號承受的衝擊波因此大大減低;再加上長門號的艦體本身較為堅固,而且美軍高估了長門號在戰時遭受空襲的損傷,令計算核試破壞時出現變數,使預期的重創沒有出現。長門號最終在第二次核試才方告沉沒。

相比之下,薩拉托加號雖然遠離爆心超過2,000碼(1,800米),卻受到嚴重破壞。薩拉托加號的重創並非由衝擊波所引起,而是核爆使艦體燃油及武裝起火爆炸所致。核試前美軍為所有軍艦注滿現實所需的燃料與及彈藥,以至分佈在甲版及機庫的艦載機,而航空母艦裝載大量易燃的飛行燃料,且分佈在艦體各處,使火勢極為猛烈。更何況諸如長門號等戰艦擁有厚重裝甲,而航空母艦的艦體卻極為脆弱。最終海軍撲滅薩拉托加號的大火,以使其參與代號Baker的水下核試。

按照廣島原爆的經驗,核爆引發的衝擊波倘若在每平方吋施加超過5磅壓力(即5psi,磅力每平方吋),該範圍內的物料將會自燃。Able核試引發的自燃區域直徑約有3.2公里,薩拉托加號及大部分外圍軍艦均在其內。但由於海水並不會燃燒,而除航母以外,大部分軍艦均能抵受爆炸以及火災,故未有出現陸上原爆的自燃現象。

為了減少輻射塵,Able核彈採取了和廣島及長崎的核彈同樣的空炸引爆,其設定引爆高度在520呎(160米)。在空中引爆時,會被吸進核爆火球的地面物質較少,而因此產生的輻射性物質大部份則會被帶進平流層之中,所以在核試地點產生的輻射塵相當有限。也由於核試輻射塵最終會稀釋到全球環境裏,而非留在本地,因此軍方稱之為「可自潔」的核試方法。 [27]事實上,由於輻射塵較少,故此環礁的靶艦都未有變成放射性。核試次日海軍人員已可登上大部分靶艦,搜集核試數據。

不過,在核爆瞬間,接近爆心的船艦仍受大量中子及強烈伽瑪輻射照射;而艦上的實驗及外緣物料,亦有機會被中子激化(Neutron activation)而帶有致命輻射。[28]這些輻射聯同核爆衝擊波,使大量活體生物因此死亡。美軍將57隻豚鼠、109隻小鼠、146隻豬、176隻山羊及3030隻白老鼠,分別置於22艘目標艦內官兵的活動空間,以模擬軍艦官兵。結果10%生物被衝擊波即時殺死;另外15%生物被帶有輻射的火球擊傷,並在數日內死亡;最後又有10%生物在後續研究中因輻射而死。[29]由於是次核爆只產生一次性輻射,再加上大量老鼠刻意配置於致命範圍以外,以研究輻射會否引致動物後代變種,整體生存率因此提高。[30]

部分生物在核爆後出奇生還,當中最著名的是一隻編號311的豬,在核試前放置在酒匂號上,核試後被發現在環礁游泳,而由美軍救起。該豬最後與另一隻生還的山羊,一同送到華盛頓國家動物園飼養。[31]不過若將動物當成人類推算,核爆仍將殺死大量軍艦官兵。雖然內華達號有厚重裝甲保護,但在艦體內外的山羊,分別在核試後四日及兩日死亡。按照推算,意外遠離爆心的內華達號仍將死傷枕藉。[12]

-

Able核試一刻。核彈在半空爆炸後,引發巨大蘑菇雲。攝於比堅尼沙灘。

-

從高空角度俯視Able核爆,可清楚看到核爆引發的衝擊波,正在海面高速擴展;而半空的凝結雲則緊隨其後。海面隱約可見部分靶艦。

-

十字路口行動其一爭議焦點,在於使用動物作活體實驗。相中的兩隻山羊是眾多實驗品之一。Able核試後一共35%的動物因各種原因死亡,相比起Baker核試中動物幾乎全數死亡,其殺傷力已相對較低。

Baker 核試

Baker水下核試採用了21,000當量核彈(有指亦為23,000當量)。核彈置於登陸艦(LSM-60)90呎(27米)水深下(海床水深180呎(55米)),位處靶艦陣列正中央。7月25日上午8時35分,核彈引爆。[16]核爆過後,LSM-60登陸艦沒有留下任何可辨認殘骸,判定其遭核爆氣化;另外八艘軍艦在核爆後沉沒,包括戰艦阿肯色號及長門號;航空母艦薩拉托加號;潛艇舟鰤號、鰹魚號及天竺鯛號;以及YO-160石油駁船。歐根親王號重巡洋艦在核爆後嚴重受損,並在12月拖行期間沉沒。是次核試的破壞力主要來自水壓衝擊波,而其輻射塵更幾乎污染全部靶艦,使之具放射性。

Baker核爆對艦隻的損害明顯較Able為大,當中最受注目的,是位於爆心旁邊的阿肯色號。核爆後阿肯色號幾乎即時翻轉沉沒,而按照在核爆時的拍攝片段,阿肯色號上方的水牆出現一偌大黑影,故阿肯色號很可能在爆炸後被水牆吸起,然後艦艏可能觸及海床,最後艦艉向後倒下,使艦體在礁湖翻沉。不過部分觀察者則持相反意見:身在現場的白蘭地認為黑影只是煙霧;而後期有作家則指是水牆空隙。[32]不論如何,同年海軍曾派潛水員到阿肯色號殘骸,發現阿肯色號翻轉於海床,艦艉朝向爆心,與吸起再翻轉說吻合;艦體的主炮及上層建築均不可見,且由一層輻射性淤泥掩蓋。美國國家公園管理局的潛水員分別在1989與1990年故地重遊,海沙仍然蓋過艦體,但淤泥卻已經消失。而潛水員也看到戰艦的前部12吋主炮。[33]1990年潛水員再次返回阿肯色號前,曾到博物館艦德克薩斯號預演,以了解阿肯色號舷側防空炮塔的環境,方便重返現場。[34]

至於航空母艦方面,薩拉托加號的巨大煙囪在核爆後傾倒於飛行甲板;而艦艏與艦艉又遭到不同力度的水流拉扯,使艦體中央折斷並大幅入水。白蘭地曾下令拖船前往救援,但因輻射問題而作罷。薩拉托加號最終在核試後8小時沉沒。隨着輻射水平逐年下降,薩拉托加號現已成為其一潛水熱點。[35]至於早在Able核試受重創的獨立號,因距離較遠而未再受創,但受到嚴重輻射污染。由於長年清理輻射無果,獨立號最終在1951年於法拉隆群島鑿沉。[36]

德國歐根親王號重巡洋艦離爆心較遠,成功撐過兩次核爆,但嚴重核污染使水兵無法登艦修補入水。同年9月歐根親王號被拖往瓜加林環礁,途中在12月22日傾覆於淺海。時至今日,其右舷螺旋槳仍露出水面可見;而左舷螺旋槳則在1978年打撈上來,現存於德國基爾的萊博海軍紀念館。[37]

鰹魚號潛艇是唯一被擊沉後又再成功打撈浮出水面的艦隻,之後該艦被拖往加州對開海面,兩年後作為靶艦被擊沉。[38]至於三艘重創軍艦:法倫號海軍運輸艦(APA-81,編號25)、休斯號(DD-410,編號27)及長鯊號(USS Dentuda, SS-335,編號24),均在核試後幾近沉沒,而海軍則將三艦拖到海灘擱淺。[39]由於三艦均在爆心1,000碼(910米)以外,故此受損較為輕微;而長鯊號更在水下,受到較少輻射污染,最終更短暫重新服役。

作為人類史上首次水下核試,Baker核試過程一直廣受關注。在核彈引爆瞬間,一個高速膨脹的火球在引爆點出現,並在水下產生超音速的液壓衝擊波,將附近的船艦龍骨扯開;[40]空中攝錄機清晰拍攝、紀錄了水下衝擊波:當水下衝擊波向外擴散時,海水顏色隨之變為深色,猶如海上石油油污;而緊接在衝擊波之後的海平面則即時變成一層白色。由於水的傳聲速度較空氣快五倍之多,當衝擊波在水下高速擴散時,後方海面即迅速染白,猶如一層白色薄面在海上高速向外延伸。[41]

核爆1毫秒後,火球引發的氣泡同時抵達海床及海平面。氣泡在海床炸開一個直徑30呎(9.1米)乘以2,000呎(610米)的大坑,並將海水霧化,以圓頂狀噴上半空。[42]核爆後一秒,氣泡將直徑500呎(150米)範圍內、共2,000,000(二百萬)噸海水及海沙噴上半空,並形成一道高6,000呎(1,800米)、闊2,000呎(610米)、但厚300呎(91米)的水牆。最後當氣泡上升至空中,便引發一道空氣衝擊波。由於衝擊波後方的氣壓急降,使水汽即時凝結為雲。這道凝結雲(又稱「威爾遜雲」,以威爾遜雲室為名)由海面迅速抬升,並掩蓋了整道水牆,同時以圓盤狀向外擴散,最後在氣壓逐步回升後方告消失。[43]

隨着凝結雲消失,水牆頂部開始變成花椰菜狀,所有海水、海沙及水霧均耗盡動力,並即將隨重力墜回海面。核爆並沒有產生蘑菇雲。同時,氣泡大量吸起海水,使水下出現真空。當兩旁海水湧入填補空間後,反向外面海水施加推力,從而引發類似海嘯的海波。第一波海浪在核爆後11秒,已湧離爆心近1,000呎(300米),浪高94呎(29米)。[44]當海浪湧到3.5哩(5,600米)外的海灘時,仍達15呎(4.6米)高,並反覆衝擊九次之多。海灘的數架登陸坦克因此被沖上岸邊,並覆蓋着一層厚沙。[45]

核爆後12秒,水牆開始隨重力下墜,形成一道高900呎(270米)的巨型瀑布。這道瀑布從天而降,激起一度高輻射的海潮,淹過海面絕大部分的靶艦。這最終使靶艦受到極為嚴重的輻射污染。[44]

-

核彈引爆5秒後。核爆同時在空中及水面引發衝擊波。水下衝擊波向外擴散時使海水變黑,相片中的靶艦旁的油污狀物便是其一特徵;至於水下衝擊波後方的海水則即時變白,於海上構成一層白色表面。至於空中衝擊波造成氣壓急降,使水汽即時凝結為雲,並向外擴散。最後,水下核爆吸起大量海水及海沙,並向高空噴射,形成花椰菜狀雲。相片中花椰菜狀雲正在突破凝結雲團。

-

從比堅尼海灘看Baker核爆。相片頂部可見花椰菜狀雲,而中部的凝結雲團則快速消散,使下方的水牆得以展露眼前。水牆右方可見一偌大黑影,一般認為是被吸起的阿肯色號戰艦。

Baker核試的實驗數據繁多,當中不少領域更是軍方及科學界聞所未聞。由於觀察到太多新發現的現象,核試後兩個月軍方甚至要再開會議,標準化研究項目的術語,並重新定義各報告的描述及運算,分析才有辦法進行下去。[46]

核試後首要分析數據為輻射物質。Baker試爆的結果反而是相當髒的,是世上首個於爆炸點產生大量輻射塵及核裂變產物的核爆,此前的新墨西哥、廣島及長崎原爆均在高空,故此輻射物質相對明顯較少。[47]然而軍方當時卻低估輻射所引發的問題與危害。[39]

Baker核試一共產生約3英磅(1.4公斤)核裂變產物。[48]這些污染物混合在水霧、水牆以及雲團,最後大部分均返回潟湖,並隨着潮汐及洋流帶到其他地方。然而當水牆倒塌之時,再次激起部分受污染的水霧,並隨着輻射性海潮向外高速擴散,最後隨風漂到測試場地以外。更危險的是,當這些水霧的水汽蒸發以後,這些裂變產物便會變成透明,無法以肉眼看見,並繼續隨風擴散,威脅人身安全。[49]

除核裂變產物外,核爆同時令海水本身變成放射性。事緣Baker核爆的核分裂,向周遭環境噴射出兩倍以上的自由中子。[50]在空爆環境下,高熱會吸收這些中子,並隨着核裂變產物及未分裂的鈈帶到平流層。然而關鍵在於,Baker進行的是水下核試,礁湖海水吸收了環境中子:倘若有一額外中子打入海水中鈉元素的原子核,該等鈉元素便會變得放射性。一般而言,鈉-23變成放射性的鈉-24,會有15小時的半衰期。不過鈉並不會如其他重元素沉入海底,而是維持液態,並可隨海水繼續污染其他軍艦。而在核試後首六日,鈉的放射強度將遞減1,000倍,但仍足以損害進入環礁的人類健康[51],影響的時間更長。

最後,核彈採用的鈈-239亦引發嚴重危機。核爆後一共有11.6英磅(5.3公斤)的鈈未有裂變,並與3英磅(1.4公斤)核裂變產物混合。[52] 雖然鈈的α粒子輻射無法穿透人體皮膚,但倘若為人體攝取,則會在骨髓中富集,成為劇毒。更重要的是,工作人員的膠片劑量計(Film badges)及蓋革計數器均無法探測鈈元素;[53]而鈈-239的半衰期長近24,200年。換言之,一旦人體意外攝取鈈-239,其一生都無法解毒。

Baker核試後,美軍先派遙控船艦進入潟湖,並探測輻射。[54]接着美軍開始嘗試清洗靶艦輻射,包括使用艦載滅火龍頭、滅火泡沬、拖把、肥皂以至鹼水,但只有首輪噴射稍有成效。[55]再加上海水的鈉已具放射性,使美軍支援艦用以洗刷船身的海水均帶有輻射,不但全無清洗之效,其水霧濺到艦上水兵時,更使水兵受輻射污染。起初美軍按照曼哈頓計劃經驗,限定每人每日最多可攝取0.1倫琴(0.1 roentgens,即0.1R),[54]但由於輻射量過高,首日美軍只能登上離爆心最遠的五艘靶艦。[56]在鈉的首六日半衰期間,一共有4,900人登上受嚴重污染的靶艦。[57]而核試10日後,美軍則批准人員登上所有艦隻。[58]

輻射對活體生物的影響,很快便為美軍所見。在Able核試中,輻射源主要來自核爆瞬間,並沒有造成環境輻射;但Baker核試卻使絕大部分軍艦均受輻射污染,使生物從居住環境攝取並累積輻射。Baker核試後首數日,大部分軍艦均不宜人類登上,而分散各艦的豬及老鼠則幾乎全數因輻射死亡,只有少量老鼠倖存,[59]

生物實驗為當時美國媒體關注焦點。9月白蘭地曾向傳媒指「用作實驗的動物所承受的痛苦,幾乎是微不足道的。它們要麼變得衰弱、要麼回復健康、要麼無痛地死亡。」不過,因「魔鬼核心」意外臨界而死亡的兩名科學家,其死亡過程極為痛苦;但由於軍方當時仍將意外列為機密,再加上公眾對輻射危害所知甚少,故此未有在大眾引起即時反彈。[60]

然而,軍方內部亦開始對輻射有所警惕,並質疑軍方的安全措施。在Baker核試以前,海軍全無清理核輻射經驗,亦對清理期間對人體的危害一無所知。海軍亦沒有預計輻射水霧會淹蓋幾乎全部軍艦,低估其破壞程度。[61]在欠缺經驗、裝備及危險意識下,美國水兵往往採用傳統的清洗方法,且全無保護裝備。[62]

十字路口行動原定進行第三場代號Charlie的核試,在比堅尼外海深水引爆。不過自7月25日Baker核試後,船艦清理輻射幾乎全無進展,更不可能拖到外海再作排列。到8月3日,負責於行動監視輻射的科學家史丹佛·瓦倫(時為陸軍上校)認為核試已對眾多水兵構成嚴重危險,並要求即時中止清理。瓦倫指出,當水兵在艦上清理時,輻射物隨即污染人體皮膚、衣服甚至肺部。當水兵返回支援艦洗澡及洗衣服時,這些輻射物又隨之轉移到支援艦,並隨水兵帶到各地。瓦倫同時質疑水兵沒有按照安全指引行事,部分消防船因過於靠近靶艦,而反過來受到污染,而被迫棄用。更有甚者,支援艦多次進出受污染水域,其艦體亦會累積輻射。[63]8月6日至9日之間,有67人攝取過量輻射;[64]而蓋革計數器亦不敷應用。[65]

海軍部分官兵起初對此警戒不足。在水兵眼中,拯救曾經並肩作戰的軍艦是其首要任務。比如溫萊特號驅逐艦的老兵因重新登上舊艦,而攝取過量輻射,要即時送返美國。[66]紐約號戰艦的艦長更指斥瓦倫的量度數據有偏差,並希望將紐約號駛回美國。[63]再加上鈉在核試後持續半衰,令輻射讀數下降,又使水兵誤以為清理有效。然而瓦倫最擔憂的,是水兵儀器無法探測的鈈。倘若船艦已受鈈污染,則水兵可能已曝露於鈈的環境之中。[67]

白蘭地為此在威奇托號重巡洋艦舉行會議,並召集近1,400名軍官聽取瓦倫報告。[64]到8月9日,白蘭地終於得悉水兵使用的蓋革計數器無法探測鈈-239,而當日科學家卻在歐根親王號的艦長室物料樣本發現了鈈。這使白蘭地懷疑鈈可能已遍佈所有軍艦。8月10日,瓦倫向白蘭地呈交一幅X光相片,相中的刺尾魚因受嚴重輻射污染,其身體竟然向外發出X光。白蘭地閱畢相片,即時下令中止所有清理活動。[68]第三輪核試因此取消,而十字路口行動亦在同日即時終結。美軍最終在1955年才在棚屋行動(Operation Wigwam)進行深水核試。

-

高輻射海潮正隨水牆一湧而下。這些海水與及周遭水霧均有強烈放射性,並從海面上方沖刷各艘靶艦,使絕大部分靶艦均受到嚴重輻射污染。相片左下方為日本海軍長門號戰艦。

-

水兵正嘗試清理歐根親王號重巡洋艦的輻射。由於海軍上下均欠缺清理輻射經驗,水兵往往採用傳統方法,以消防喉抽取海水沖洗,又或如相片中以拖把、肥皂以及鹼水刷洗。這些清理方法不但徒勞無功,而水兵更毫無防護裝備,僅穿上日常工作服,這使水兵直接暴露於放射性環境之下,其健康所受損害難以估計。當科學家化驗歐根親王號艦長室物料時,發現水兵裝備無法探測的鈈-239,是十字路口行動中止的其一原因。

-

壓倒核試的最後一尾魚:十字路口行動造成無數生物死亡,但這張相片的刺尾魚卻促使行動提早結束。8月10日,當陸軍科學家史丹佛·瓦倫上校向行動指揮威廉·白蘭地呈交這幅X光相片時,白蘭地即時下令水兵停止清洗艦艇輻射,而第三次核試也因此取消。相中刺尾魚發光部分為新鮮海藻;而魚的其他部位因吸收大量輻射,竟然向外發出X光,顯示比堅尼環境對水兵構成嚴重威脅。

行動之後

十字路口行動並未如海軍所料,成為決定海軍戰後前途的試驗。縱然Baker核試對船艦構成無法挽回的輻射污染,且眾多靶艦只有長鯊號潛艇能短暫返回現役,並留在碼頭作訓練用途;但白蘭地在8月6日稱,所有自核試30日後摧毀的軍艦,均不會被視為核彈所擊沉,以免公眾認為一枚核彈便足以摧毀整支艦隊。[67]由於當時公眾對核試關注開始消退,而媒體亦先後離開,艦艇清理輻射問題一直到1947年才為公眾所知。[69]

美國軍種競爭亦未因此告終。1946年總統杜魯門正式提交軍事重組議案,並獲國會通過;美國空軍及美國國防部因此先後設立。海軍於是次核試得悉核武的龐大破壞後,決心發展可攜核彈的艦載機及艦載導彈,並在1947年於中途島級航空母艦作多次試驗;而此舉卻與希望壟斷核武投射權的空軍正面衝突。兩軍競鬥最終在1949年以美國號航空母艦的取消、及其引發的海軍上將叛亂事件告終,由空軍取得勝利。海軍勢力要到同年蘇聯引爆第一枚原子彈及次年韓戰爆發,才逐漸恢復。

十字路口行動在8月10日結束後,殘存的靶艦由拖船拖往瓜加林環礁,並在當地卸載彈藥及燃料。10艘靶艦經拖船帶回美國作輻射研究,12艘靶艦因輻射較輕微,由原駐艦船員駛回美國,而其他軍艦則多在瓜加林或加州外海被擊沉,將輻射帶到其他地方。95艘靶艦最終只有九艘返回美國出售拆解。至於遭輻射污染的支援艦,則在返國後進入船塢作深入清洗,並替換所有受污染系統。而核試官方報告則在1947年公佈。[70]核試經驗促使海軍研發反輻射污染清洗系統(Countermeasure Wash Down Systems,CMWDS),以改善艦艇清理輻射能力。

不過,大眾媒體要到1948年才得悉核試輻射遺害。當年一位參與行動輻射安全組的醫生大衛·伯德利(David Bradley),為十字路口行動出版回憶錄,並先後獲大西洋月刊及讀者文摘轉載。[71]伯德利在書中批評軍方仍然隱瞞大量核試真相,使公眾仍對核試有過多幻想及迷思。[72]本書出版後,核武的輻射問題才開始獲世界公眾廣泛關注。

軍方在行動期間,限制人員每日的吸收輻射上限為0.1倫琴,並派輻射專家於不同區域進行輻射評估,同時規定人員要帶上輻射監測儀器。如果人員在一日內吸收了超過0.1倫琴,則會被帶離環礁數日,以免攝取過量。特遣艦隊起初準備了18,875個膠片劑量計,而有15%參與行動的人員獲分配計表。人員接收輻射最高的紀錄為3.72倫琴。接着,海軍以此數據為基礎,推算其他人員的平均輻射攝取量。下表為1946年7月及8月劑量計單日所收集到的最高數據:[73]

| 倫琴讀數/月份 | 0 | 0.001 - 0.1 | 0.101 - 1.0 | 1.001 - 10.0 | 總人數 |

|---|---|---|---|---|---|

| 7月 | 2,843(75%) | 689(18%) | 232(6%) | 3(<0.1%) | 3,767(100%) |

| 8月 | 3,947(59%) | 2,139(32%) | 570(9%) | 8(0.1%) | 6,664(100%) |

雖然大部分參與者只攝取低於或等於0.1倫琴,但劑量計無法探測鈈元素,故此仍有偏差。[73]1996年美國醫學研究所調查了曾實地參與十字路口行動的人員狀況。調查發現,在1992年(核試46年後),這批人員的整體死亡率,比起對照群組高出4.6%;核試後有登上靶艦的水兵,死亡率為增加5.7%,而沒有登艦的水兵則高出4.3%。不過,這些水兵患上白血病及癌症等疾病比率並無明顯增多,再加上樣本數量不足,輻射有否使美國工作人員縮短壽命,仍然欠缺準確證據引證。[74]

於十字路口行動直接受害的,是167名比堅尼環礁原住民。當馬紹爾總督將眾人帶往「應許之地」朗格里克環礁安置後,原住民才發現該處是「不毛之地」。1947年到當地的旅客,發現整個比堅尼族群幾乎陷入飢荒。同年7月比堅尼族群開始營養不良,到1948年1月更變得骨瘦如柴。同年3月美軍先將原住民遷到瓜加林,再在1月遷往吉利島。然而吉利島的陸地面積僅為比堅尼十分之一,更沒有礁湖與及良好港口,年中有四個月無法航海,摧毀原住民的捕魚文化。這使該批住民長期依賴進口食品,而其後代則多流徙至其他島嶼,甚至移民海外。[75]

部分比堅尼原住民試圖返回比堅尼居住,但由於美軍先後在1954年、1956年及1958年再在該處進行核試,一共引爆21枚核彈。21枚核彈的總當量為75百萬公噸黃色炸藥(310秭焦耳) ,比起Baker核試超出3,000倍以上。當中又以1954年3月1日城堡行動(Operation Castle)的Bravo核爆污染最大。該枚核彈在美國核試史上威力最大,而在世界史上亦僅次於沙皇炸彈。這次核試的輻射塵,亦波及到部分比堅尼住民僑居的朗格拉普環礁,部分人因此輻射綜合症受傷。[76]

在1974至1978年間,美國政府曾短暫有意准許原住民重返比堅尼,但由於輻射污染嚴重而作罷。現時前往環礁的休閒潛水愛好者,仍只可進食進口食品。[75]薩拉托加號航空母艦 (CV-3)是一種高端潛水運動行業的主要景點。[77]

十字路口行動對當時大眾文化的影響甚大,當中又以比堅尼泳衣的命名為最。1946年初法國人路易·雷亞爾(Louis Reard)設計了一款由兩塊布組成的簡便泳衣,並以比堅尼為名。在泳衣推出時,十字路口行動並未開始;但大眾媒體對廣島、長崎以及接下來的比堅尼原爆,卻有大篇幅報導。部分歷史學家因而推斷雷亞爾是喻意其泳衣將於世界社會產生核爆般影響力。[78]

至於1988年的紀錄片「Radio Bikini」,則詳實紀錄了整個十字路口行動,並集中討論核試對原住民及參與者的影響,獲奧斯卡最佳紀錄片獎提名。影片大量採用了傳媒遺下的彩色片段,尤其是Baker核試片段更多次重覆使用。

1999年由海洋生物學家史蒂芬·海倫伯格(Stephen Hillenburg)創作的美國動畫卡通海綿寶寶以比奇堡(Bikini Bottom,字譯為比堅尼環礁之下)為場景,被許多觀眾認為是在指涉十字路口行動海洋核子試爆後海洋生物的變異。部份研究太平洋的人類學者同意此推論,但批評海綿寶寶將美國的政治暴力歷史卡通化與虛構化,使人們忽略了現實陸地上比堅尼島人被美國殖民遷佔的生存困境。[79]

相關條目

註釋

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.