丙氨酸氨肽酶

来自维基百科,自由的百科全书

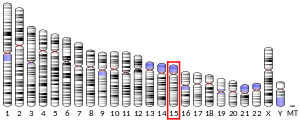

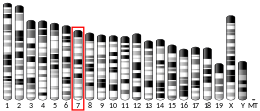

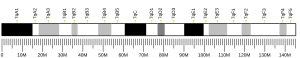

丙氨酸氨肽酶(EC 3.4.11.2;簡稱AAP、AP-N,又稱CD13)是由ANPEP基因(在人類基因組中位於15號染色體)編碼的一個第二型整合蛋白,為一金屬蛋白酶[5]。此蛋白可分解蛋白質N端除脯氨酸以外的氨基酸,在小腸微絨毛細胞中可完成蛋白質分解的最後步驟,此外在巨噬細胞、樹狀細胞等免疫細胞中此蛋白還有許多功能,參與許多信號轉導途徑,包括將荷爾蒙、細胞激素和趨化因子等多肽N端的氨基酸切除以調控其活性,以及一些與其蛋白酶活性無關的功能,如與受體結合或本身作為受體等。

化學性質

不同物種的丙氨酸氨肽酶大小介於140kDa與160kDa之間,其上有許多醣基修飾,有超過20%的質量為糖類。此蛋白等電點約為5[6],可分為I至VII等7個結構域,結構域I位於其N端,位於細胞質側,僅由7個氨基酸組成,具有蛋白酶活性的部分位於結構域V與VI之間,兩個蛋白的結構域VII可相互結合而形成二聚體,一般此蛋白都是以二聚體的形式存在於細胞膜上,但也有部分被細胞釋放到血液中,稱為sCD13(s代表「可溶解」),可能是膜上的丙氨酸氨肽酶被其他蛋白酶切割而脫離細胞所產生[7][8]。

功能

丙氨酸氨肽酶位於小腸微絨毛的細胞膜上,將已被胃蛋白酶、胰蛋白酶部分分解的蛋白質進一步分解,從N端將氨基酸水解(但無法水解脯氨酸),完成蛋白質分解的最後步驟。除小腸外,腎臟的上皮細胞[9],以及單核白血球、巨噬細胞、嗜中性顆粒白血球、肥大細胞、樹狀細胞與活化的淋巴細胞等免疫細胞也有表現丙氨酸氨肽酶[5]。

除在小腸分解食糜中的蛋白質外,丙氨酸氨肽酶還可藉由移除荷爾蒙、細胞激素和趨化因子等多肽N端的氨基酸調控其活性,例如促進發炎反應的激肽被切割後活性即大幅降低;促進吞噬作用的促吞噬肽被切割後雖失去作用,但仍可與完整的多肽競爭受體,成為其拮抗劑;促進發炎反應的CXCL11被切割後也可抑制其原本的功能[5]。此外丙氨酸氨肽酶還可切割腦啡肽以將其分解,以及將血管緊張素IIIN端的離胺酸切除,將其轉為血管緊張素IV以降低其活性[8]。

免疫細胞中的丙氨酸氨肽酶還有些與其蛋白酶活性無關的功能,包括促進吞噬作用、與其他受體結合以參與信號轉導、或本身即作為信號轉導的受體[5][10]。丙氨酸氨肽酶可活化單核白血球與巨噬細胞等吞噬細胞,γ-干擾素、脂多糖、C5a、IL-4和TGF-β均可增加吞噬細胞中丙氨酸氨基肽酶的表現,膜上的丙氨酸氨基肽酶被其他蛋白酶切割後可脫離細胞,形成sCD13,後者可與吞噬細胞的G蛋白偶聯受體結合以啟動許多下游的信號轉導路徑,活化免疫反應,另外丙氨酸氨肽酶還可與這兩種細胞膜上的FcγR受體互動,促進吞噬作用進行;樹狀細胞中的丙氨酸氨肽酶可協助分解和MHC結合、抗原呈現於細胞表面的多肽;嗜中性顆粒白血球中的丙氨酸氨肽酶可能影響其遷移,並抑制其凋亡[5]。

血管內皮細胞受到刺激後可活化其中丙氨酸氨基肽酶的表現,進而啟動數個下游反應途徑,促進血管新生進行。類風濕性關節炎患者中增生的滑膜纖維母細胞(synovial fibroblasts)中也有丙氨酸氨肽酶,可能可促進多種發炎因子的表現[5]。此外還有一些研究顯示丙氨酸氨肽酶可能影響細胞分化、細胞遷移、細胞凋亡、細胞黏附與膽固醇吸收等諸多細胞反應[8]。

病毒受體

許多冠狀病毒以丙氨酸氨肽酶為受體感染細胞,包括人類冠狀病毒229E、豬傳染性胃腸炎病毒、豬流行性腹瀉病毒[11]、豬丁型冠狀病毒[12]、貓冠狀病毒、犬冠狀病毒[13]等。另外還有研究顯示丙氨酸氨肽酶是巨細胞病毒感染人類細胞所使用的受體之一[8]。

研究歷史

1952年,有科學家發現從豬腎臟純化的RNA樣本有切割半胱氨酸-甘氨酸雙肽的雙肽酶的功能,將其命名為半胱氨酸-甘氨酸酶(cysteinyl-glycinase),認為此RNA有切割蛋白質的活性。1957年有研究闡明此酵素實為純化過程中未能移除的蛋白質,而非RNA[14]。早期此蛋白因最早從豬腎臟分離的過程出現在微粒體(microsome)樣本中而被稱為氨肽酶M(aminopeptidase M,M代表微粒體),1980年此蛋白重新被命名為氨肽酶N,因其較易分解中性的氨基酸而得名(N代表中性),其中尤以分解丙氨酸的效率最高[6]。

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.