热门问题

时间线

聊天

视角

兩彈一星

中华人民共和国对核弹、导弹和人造卫星的简称 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

「兩彈一星」是中華人民共和國對核彈(原子彈、氫彈)、導彈以及人造衛星的簡稱[1][2][3],其稱法於1999年正式面世[2],首任中華人民共和國國務院總理周恩來是兩彈一星研發的主要負責人[4][5][6]。在1960—1970年間,中華人民共和國分別成功爆炸了第一枚原子彈(1964年)、試射了第一枚裝載核彈頭的地對地導彈(1966年)、爆炸了第一枚氫彈(1967年)、發射了第一顆人造衛星(1970年)[3][4]。其中,1964年10月16日,596原子彈在羅布泊成功爆炸,使得中國成為世界上第五個擁有核武器的國家[3][4];而1970年4月「東方紅一號」人造衛星在酒泉發射升空,使得中國成為世界上第五個能獨立發射人造衛星的國家[3][4]。

1945年美國「曼哈頓計劃」的成功標誌着人類進入核子時代[7][8][9]。中國大陸的核武器研發計劃始於1945年抗日戰爭結束後的中華民國蔣介石政府,獲得部分美國人士的支持,但美國政府對外實行了技術封鎖[10][11][12]。1949年中華人民共和國成立前後,一批在海外留學或工作的科研人員陸續回到中國大陸[11][13][14][15][16],與此同時蘇聯繼美國之後成功研製出原子彈[17]。1952年朝鮮戰爭期間,蘇聯拒絕了中國大陸關於援助研製核武器的請求,中方的研發計劃因此擱淺[17][18][19]。1953年斯大林逝世後,新任蘇聯領導人赫魯曉夫同意幫助中國大陸建立核反應堆、和平利用原子能,又因蘇聯於1957年成功發射人類首顆人造衛星,毛澤東等黨和國家領導人遂於1950年代中後期啟動了原子彈、導彈以及人造衛星的研製,1960年前獲得了蘇聯方面的重要支持和援助[18][19][20][21]。研發和試驗基地選址於人跡罕至的西北地區,包括青海221基地、新疆羅布泊馬蘭基地以及位於甘肅和內蒙交界處的酒泉發射場等,至少數萬人參與了建設與研製[22][23][24]。但此後兩彈一星的研發經歷了1960-1970年代中蘇交惡、三年困難時期、文化大革命等重大歷史事件的衝擊[16][25][26][27],期間蘇聯於1969年一度計劃核打擊兩彈一星基地以及北京等中國大陸重要工業城市[28][29][30][31][32]。

兩彈一星的研製成功是中華人民共和國歷史上前期科技實力發展的標誌性事件,其研發過程中科研人員在導彈、人造衛星、遙感與制控等方面取得的成果,也為之後的「863計劃」以及中國航天的進一步發展打下了基礎[33][34][35]。此外,擁有核導彈的中國人民解放軍戰略導彈部隊(即第二炮兵)也於1966年兩彈一星研發期間成立,使得中華人民共和國的軍事和國防力量得以增強[2][36]。但核試驗亦造成了核輻射、核污染等負面影響[37][38][39]。另一方面,冷戰期間,在美蘇展開核軍備競賽、太空競賽的大背景下,世界各國政府和媒體對於中華人民共和國成功研製核武器以及人造衛星,反應不一[40][41][42][43][44];其中,美國、英國作為1963年《部分禁止核試驗條約》的簽署國,其政府對中國大陸的原子彈核試驗表示了失望和遺憾[42][45][46],蘇聯官媒對中國的核試驗和衛星上天均未作過多的報道和評論[40][43],而越南、朝鮮等國的政府首腦則對中國表示支持[41]。

Remove ads

名詞釋義

1999年5月5日,新華社將前中顧委常委、中國科學院副院長張勁夫的署名文章《請歷史記住他們——關於中國科學院與「兩彈一星」的回憶》以通稿發出,文章提及「兩彈一星」為原子彈、導彈和人造衛星,並首次向外界披露這段歷史[47][48][49];次日《人民日報》、《科學時報》等中國大陸官方媒體在頭版頭條刊發此文[48][50]。1999年9月18日,中國共產黨中央委員會、中華人民共和國國務院以及中央軍事委員會舉行了表彰「兩彈一星」元勛的大會,並頒發了兩彈一星功勳獎章[51][52][53],「兩彈一星」的提法正式面世[2]。在次日《人民日報》的官方社論中,未對「兩彈一星」給出明確定義,但提及了原子彈、氫彈、導彈、人造衛星[51]。

關於「兩彈一星」的具體含義,中國大陸的官方文獻存在以下幾種解釋:

依據前解放軍第二炮兵副司令、中華人民共和國國史學會「兩彈一星」分會的會長張翔,「兩彈一星」這個詞最早是從鄧小平1988年的一次講話中延伸出來[2];鄧在視察北京正負電子對撞機工程時,在講話中說:「如果六十年代以來中國沒有原子彈、氫彈,沒有發射衛星,中國就不能叫有重要影響的大國,就沒有現在這樣的國際地位。這些東西反映一個民族的能力,也是一個民族、一個國家興旺發達的標誌。」[2][54][55] 也有中國政府官方及其它文獻稱,「兩彈一星」最初是指原子彈、導彈和人造衛星,而「兩彈」中的原子彈後來演變為原子彈和氫彈的合稱[3][56][57]。

Remove ads

歷史背景

1939年第二次世界大戰全面爆發的同時,愛因斯坦於1939年8月致信時任美國總統富蘭克林·羅斯福,促成了美國研製原子彈的「曼哈頓計劃」[7][61]。1942年12月,物理學家恩里科·費米等人研製出人類第一座核反應堆「芝加哥1號堆」[7][62];在此基礎上,1945年7月16日,在物理學家羅伯特·奧本海默等人的主持下,美國在新墨西哥州成功爆炸了第一顆原子彈,人類自此進入核子時代[8][9]。1945年8月,美軍在日本廣島、長崎分別擲下「小男孩」和「胖子」兩枚原子彈,日本隨即宣布投降,第二次世界大戰結束[9]。與此同時,中國大陸抗日戰爭結束,隨後中美聯合參謀本部參謀長阿爾伯特·魏德邁向時任中華民國軍政部次長俞大維提前送閱機密《史邁斯報告》,並建議派人去美國學習有關原子彈的技術,獲得中華民國領導人蔣介石的批准,民國政府遂於1946年決定派出吳大猷、曾昭掄、華羅庚三位科學家及助手赴美國考察[10][11][12]。雖然此後美國告知不會向其他任何國家開放原子彈研製技術,但部分中方考察組的成員如李政道、朱光亞、唐敖慶留在了美國攻讀相關方向的物理學或化學博士學位[10][11][12]。1946年8月,民國學者顧毓琇在美國訪問發明回旋加速器的物理學家歐內斯特·勞倫斯時,獲同意協助中國建造該型加速器,蔣介石聞知後「批撥50萬美金[註 1],作為研製原子彈的經費。」[10][12] 旅法物理學家錢三強受邀於1948年歸國,同時提議在北平建立原子核物理研究所[10][12]。

而在中國大陸第二次國共內戰初期,中國共產黨主席毛澤東於1946年8月在會見美國記者安娜·路易斯·斯特朗時,稱「原子彈是美國反動派用來嚇人的紙老虎,看樣子可怕,實際上並不可怕。當然,原子彈是一種大規模屠殺的武器,但是決定戰爭勝敗的是人民,而不是一兩件新式武器。」[65][66][註 2] 也有資料顯示,1946年起中共安全部門負責人康生已經開始招募在海外的華裔科學家,尤其是火箭和核能專家[17]。至國共內戰末期,中共派人接洽錢三強,並允諾相關研究經費[17]。而與此同時,蘇聯於1949年8月29日在塞米巴拉金斯克基地成功試爆了RDS-1原子彈,成為世界上第二個擁有核武器的國家[17][69];此後在冷戰的數十年間,美蘇兩國展開了大規模的核軍備競賽、太空競賽[70][71]。另一方面,雖然時任蘇聯領導人約瑟夫·斯大林拒絕了中共劉少奇等人於1949年8月訪蘇期間提出的參觀核設施的請求,但還是給中共代表團觀看了有關核試驗的紀錄片[17][18]。1949年10月中華人民共和國成立,年底毛澤東率團訪問蘇聯,與斯大林商談簽署《中蘇友好同盟互助條約》,期間還觀看了蘇聯進行核試驗的紀錄片;毛澤東向斯大林提出希望能獲得蘇聯的幫助研製原子彈,斯大林則只是表示,可以向中方提供核保護[17][18][19]。毛澤東在此次訪問歸國的途中,曾對身邊的工作人員葉子龍說到,「這次到蘇聯,開眼界哩!看來原子彈能嚇唬不少人。美國有了,蘇聯也有了,我們也可以搞一點嘛。」[17][18][19]

1946-1949年,蔣介石及國民黨政權在中國大陸第二次國共內戰中逐漸失利,於1949-1950年間退守台灣[73][74];同時,蔣政府制定並實施了「搶救學人」計劃,一批科研人員隨同遷往台灣,但還有相當部分人士選擇留在中國大陸或遠赴海外[75][76]。1950年6月,在蘇聯斯大林的支持下,北韓金正日政權出兵進攻南韓,朝鮮戰爭爆發,以美軍為主的聯合國軍隨即參戰支援南韓[77][78][79]。朝鮮戰爭爆發後的第二天,時任美國總統哈里·杜魯門派出美軍第七艦隊駛入台灣海峽,執行「維和」任務,一方面阻止中共解放軍武力進攻台灣,另一方面要求在台灣的中華民國政府停止任何對大陸的海空行動[74][80]。1950年10月,毛澤東等人派出中國人民志願軍進行「抗美援朝」,並在中國大陸開展了對美國的「三視教育運動」[78][79][81]。1950年11月,美方開始考慮對北韓及中國東北地區進行核打擊[31][82];1951年3、4月間,中共在東北地區和華北地區集結了大量兵力,蘇聯也在中國東北和其遠東海域進行了大規模兵力集結,杜魯門遂派遣九架攜帶核武器的B-29轟炸機(一說B-50轟炸機)飛往關島的美軍基地,美軍偵察機隨即飛越中國東北、華東地區尋找打擊目標,但杜魯門最終於1951年6月底放棄了此次核攻擊計劃[31][82]。1953年7月,朝鮮戰爭的參戰各方在朝鮮板門店簽署《朝鮮停戰協定》[77][78][79]。有學者和分析人士認為,朝鮮戰爭期間美國對中國大陸所展現的核威脅,促使毛澤東等人希望擁有核武器[19][65][82][83]。

與此同時,朝鮮戰爭期間,1952年11月,美國在太平洋伊魯吉拉伯島成功爆炸了人類第一顆氫彈「常春藤麥克」[84][85]。同年,中華人民共和國向蘇聯請求給予研製核武器方面的援助,但遭到拒絕,迫使中央人民政府政務院在制定《第一個五年計劃》、中央軍委和總參謀部在編制《五年軍事計劃綱要》時放棄了研製原子武器的想法[18][19]。此後不久,1953年8月,蘇聯在塞米巴拉金斯克基地成功爆炸了RDS-6s氫彈,成為世界上第二個擁有熱核武器的國家[86]。另一方面,朝鮮戰爭期間,美國國內反共浪潮「麥卡錫主義」盛行,羅伯特·奧本海默[87]、弗蘭克·馬利納[88]等美國核物理或導彈專家遭到美國官方的調查甚至迫害,錢學森等在美科學家亦遭美國政府調查、監視居住,最終返回中國大陸[72][88][89][90][91]。

Remove ads

歷史沿革

1940年代—1950年代,錢三強、鄧稼先、錢學森等一批留學或工作在海外的科研工作者陸續回到中國大陸[13][14][15];其中部分人士如朱光亞是在1945年抗日戰爭勝利後,由中華民國蔣介石政府派出赴美國考察學習,當時蔣提出中國也要做原子彈[10][11][12]。中華人民共和國成立初期,1950年5月,中國科學院近代物理研究所在北京成立,吳有訓為首任所長[94][95]。1953年3月斯大林逝世,1954年10月新任蘇聯領導人赫魯曉夫訪華,期間毛澤東自朝鮮戰爭後再次提出對原子能、核武器感興趣,希望蘇聯能給予幫助[18][19][83];赫魯曉夫則勸阻說核武器研發耗資巨大,只要有蘇聯的核保護傘即可,但同意幫助中國建立一個小型實驗性核反應堆,和平利用原子能[18][19][83]。與此同時,中國地質隊在廣西找到了可用作核燃料的鈾礦,毛澤東繼而在1955年1月15日的中共中央書記處擴大會議上,作出了研製核武器的決策,認為原子彈「這事總是要抓的,現在到時候了,該抓了,我們只要有人,又有資源,什麼奇蹟都可以創造出來。」[18][19][94][96][註 3] 此次會議的保密程度極高,會議及中共中央政治局通過了代號為「02」的核武器研發計劃[18][94][96];自此,中華人民共和國的核武器研發在蘇聯幫助下、在和平利用原子能的帷幕下逐漸展開[18]。但也有學者認為,1955年1月會議的決策更可能是發展原子能事業,而非研製原子彈[83]。

1956年2月17日,錢學森向中共中央遞交了《建立我國國防航空工業意見書》,提出建立導彈工業應「研究、設計和生產三面並進」,並建議向蘇聯派遣留學生學習導彈製造、設計與研究,同時建議聘請蘇聯專家為中國設計大型風洞、發動機試驗設備等研究設施[99]。4月25日,毛澤東在《論十大關係》的報告中認為,中國「不但要有更多的飛機和大炮,而且還要有原子彈。在今天的世界上,我們要不受人家欺負,就不能沒有這個東西。」[96][97] 10月8日,中華人民共和國第一個導彈和火箭的研究機構國防部第五研究院正式成立[99][100];10月15日,聶榮臻根據錢學森的意見向彭德懷、周恩來遞交了《加強我國研製導彈問題的報告》,其中提出「我們對導彈的研究製造應採取自力更生為主,力爭外援和利用資本主義國家已有的科學成果為輔」的方針[99][101]。11月,第三機械工業部成立(1958年改為第二機械工業部),具體負責原子能事業的建設和發展,宋任窮擔任部長[18][102]。同年,在周恩來、陳毅、李富春、聶榮臻的主持下,召集了全國各領域600多名專家和工程技術人員以及近百名蘇聯專家參加規劃編制工作,最終於1956年12月制訂了《1956-1967年科學技術發展遠景規劃綱要》[101][103]。

1957年5月,十餘位蘇聯核物理專家抵達中國大陸,與時任中國科學院近代物理研究所所長錢三強等人展開合作,對中國核科學的發展和人才培養提供了重要幫助[18]。1957年蘇聯爆發「六月事件」,赫魯曉夫遭到蘇共黨內勢力的強力挑戰[104],7月赫魯曉夫派米高揚訪華尋求中共中央支持,鑑於赫魯曉夫在政治上有求於中方,毛澤東、聶榮臻等人在表態支持赫魯曉夫的同時藉此交涉核技術援助,獲得蘇方同意[20][105];據解密的蘇聯檔案,赫魯曉夫不顧蘇聯軍方堅決反對,決定向中國提供原子彈生產技術,並幫助中國大陸建立核工廠[20][105]。1957年9月,聶榮臻率中國代表團訪蘇[20][105],10月中蘇簽訂《中蘇國防新技術協定》,協定規定蘇聯為中國提供原子能工業、原子彈技術、導彈等多方面援助[14][99][106];譬如,蘇聯援助了中國兩枚地對空P2導彈,一顆供錢學森領導的第五研究院解剖仿製,另一顆供酒泉發射基地進行測試,以檢驗這個基地的各項建設是否過關[22][20][105]。

Remove ads

1957年,毛澤東等中共高層發動了「反右運動」,至少55萬知識分子和民主黨派人士受到迫害[107],其中科學家如錢三強、錢偉長等遭到批判[108][109],後者更是被劃為「極右分子」、反動學術權威,也因此失去了參加兩彈一星研發的機會[109][110][111]。在此期間,1957年10月4日蘇聯先於美國成功發射了人類第一顆人造衛星[21],又於11月3日將太空犬萊卡成功送入太空;11月毛澤東率團訪問蘇聯參加共產黨和工人黨國際會議,針對以美國為首的「帝國主義」,毛澤東遂認為既然社會主義陣營力量強大,則無需談判,說道:「大不了就是核戰爭,核戰爭有什麼了不起,全世界27億人,死一半還剩一半,中國6億人,死一半還剩3億,我怕誰去。」[112][113][114][115][116][註 4] 時任蘇聯領導人赫魯曉夫在其回憶錄中提到,毛澤東的發言使得會場上出現墳墓般沉默,捷克斯洛伐克、波蘭等國的共產黨領導人隨後對毛的言論提出了不滿和批評,時任捷共第一書記諾沃提尼說:「毛澤東同志說他們準備損失6億人口中的3億。那我們怎麼辦?我們只有1200萬人。」[114][116][56]

1958年5月,毛澤東在中共八大二次會議上再次提到:「打原子仗,我們死一半還有三億人口。... 原子仗現在沒經驗不知要死多少。最好剩一半。次好剩三分之一。二十幾億人口剩幾億,幾個五年計劃就發展起來,換來了一個資本主義全部滅亡。取得永久和平,這不是壞事。」[120][121] 在此次會議上,毛澤東還說到:「我們也要搞人造衛星。」[21][122][123] 同月,青海「221」核武基地在青海省的金銀灘開始秘密籌建,此後數以千計的藏族和蒙古族牧民被遷出[23][106][124]。6月21日,毛澤東在中共中央軍委擴大會議上提出:「還有原子彈,聽說就是這麼大一個東西,沒有那個東西,人家就說你不算數。那麼好,我們就搞一點。搞一點原子彈、氫彈、洲際導彈,我看有十年功夫是完全可能的。」[101][102][125] 7月31日,赫魯曉夫訪華,他認為中國無需發展核武器,提出「和平共處」是蘇聯對外政策的基礎,與毛澤東在諸多問題上產生嚴重分歧,中蘇關係惡化[102][119][126]。8月30日,在蘇聯的援助下,中華人民共和國在北京建成了第一座實驗性原子反應堆[97][127][128];同月,張勁夫召集錢學森、趙九章等專家成立了「中國科學院581組」,負責研究人造衛星問題[21]。10月16日,國防部國防科學技術委員會成立,聶榮臻擔任主任[100]。

另一方面,1958年毛澤東主導發動了「大躍進」以及人民公社化運動,導致中國大陸於1959-1961年間經歷三年困難時期,數千萬人死於大饑荒[129][130][131][132][133],對兩彈一星的研發造成衝擊[22][25][26][134][135]。在此期間,錢學森還曾在《人民日報》(1958年4月29日)[136]、《中國青年報》(1958年6月16日)[137]、《知識就是力量》(1959年第5期)等報刊雜誌上發文迎合大躍進,嘗試用科學論證此次運動中「高指標」、「浮誇風」等目標的可行性,對大躍進產生了推波助瀾的影響[138][139][140][141]。1959年6月,蘇聯以正在和美國、英國談判關於禁止核武器試驗的條約為由,暫緩對中國大陸的核項目提供核武器樣品和技術資料[18],此後中國專家利用蘇方的圖紙與設備繼續自己研製原子彈[126][142]。1960年6月下旬,赫魯曉夫和蘇共在布加勒斯特會議上抨擊中共的「大躍進」等政策和做法,自此中蘇論戰走向公開化,7月蘇聯方面突然宣布將於9月1日前撤走所有的1390位專家和相關資助,343項技術援助合同被取消、257項科技合作項目被中止,「中蘇交惡」[143][144][145][146]。由於這一系列不利事件,1961年起中共中央領導人之間對是否繼續發展兩彈一星存在爭論和分歧,其中聶榮臻等人主張繼續推進兩彈一星的研發[25][26]。1961年7月16日,中共中央作出《關於加強原子能工業建設若干問題的決定》,決定自力更生,組織力量,突破原子能技術[147]。至1962年,中國大陸的鈾-235生產以及對原子彈的理論、結構、工藝設計研究都取得了重要突破[142]。1962年11月17日,經中共中央主席毛澤東、國家主席劉少奇、中共中央總書記鄧小平等人同意,正式成立了以時任國務院總理周恩來為主任的15人專門委員會,即「中共中央專門委員會」,包括了賀龍、聶榮臻、羅瑞卿等人,成為中共中央領導國防尖端事業的最高決策機構[25][27][148][149][150]。

與此同時,毛澤東及中共批判赫魯曉夫等人在1962年10月的美蘇「古巴導彈危機」中退縮,認為赫魯曉夫「在戰略上犯投降主義的錯誤」、「在戰術上犯冒險主義的錯誤「,而蘇聯、捷克共產黨人士則認為中共的立場會導致核戰爭[154][155][156]。據中、美解密檔案,因古巴導彈危機、中印邊界衝突等一系列事件,1960年代初的美國政府認為中華人民共和國比蘇聯更為激進、好戰,一度想阻止中國大陸的核武器研發,並制定了破壞中國核設施的具體措施,包括實施核打擊[151][152][153][157][158]。1963年7月,時任美國總統約翰·肯尼迪試圖說服赫魯曉夫禁止中國的核武器試驗和開發,並協同合作對中國採取行動,但未獲得赫魯曉夫的同意[31][151][152][153][157][158]。而另一方面,蘇聯隨後於同年8月與美國、英國簽署了《部分禁止核試驗條約》,限制核武器試驗,也使得中蘇關係雪上加霜[158][159]。同年9月,時任中華民國國防部部長蔣經國訪美期間,與肯尼迪等人會面,也曾與美方討論派遣空降部隊襲擊大陸核設施的可能性[151][152][158][160]。1964年,在中國大陸第一顆原子彈試爆前夕,肯尼迪的繼任者林登·約翰遜再次組織商討對策,包括是否聯合蘇聯對中國大陸的核設施進行先發制人的軍事打擊[151][152][153]。

Remove ads

中華人民共和國「兩彈一星」的研究機構及重要基地,集中於1956-1959年間成立或開始興建[4][22]。1958年起,蘇聯向中國提供了所需核工業設備,並派出了近千名專家,參與了中國大陸各試驗場地、相關工廠的選址和建設,至1960年9月完全終止援助[20][22][23][146]。

- 1956年10月8日,國防部第五研究院在北京正式成立,是中華人民共和國第一個導彈和火箭的研究機構[99][100][161]。

- 1958年5月,中國大陸的青海「221」核武基地位於青海省的金銀灘開始秘密籌建,此後一度有多達3萬餘名科研及相關人員在此工作,該基地負責研製中華人民共和國的第一顆原子彈和第一顆氫彈,還參與研製了能夠搭載彈頭的導彈[22][23][106][124]。

- 1958年5月,中國大陸的第一個鈾濃縮工廠「五〇四廠」在甘肅蘭州開工建設,該工廠此後生產出了首批原子彈所需的核燃料高濃縮鈾[162][163]。

- 1958年8-9月,中國科學院581組在北京成立,負責研製人造衛星,但衛星發射項目於1965年才正式立項落實[21][123][164]。

- 此外,兩彈一星的發射中心選址在內蒙古與甘肅交接的酒泉,於1958年開始籌建,數萬名軍人參與了基地建設[22];而核試驗基地則選址在新疆羅布泊,又稱「馬蘭基地」,於1959年開始籌建,上萬名士兵和工人參與了建設[22][24]。

中華人民共和國「兩彈一星」的研發項目於1960-1970年間獲得成功[4]。而早在1958年8月30日,在蘇聯的援助下,中國第一座原子反應堆回旋加速器在北京(中國科學院近代物理研究所)建成並開始運轉,標誌着中國進入原子能科學研究和應用階段[127][128]。

- 1960年11月5日,中國第一枚導彈「東風一號」在酒泉發射場發射成功,屬仿蘇地對地近程導彈[165]。

- 1964年6月29日,中國第一枚自主研製的導彈「東風二號」在酒泉發射場成功發射並命中目標[165][166]。此前1962年3月21日,中國自行設計的第一枚導彈發射失敗[165]。

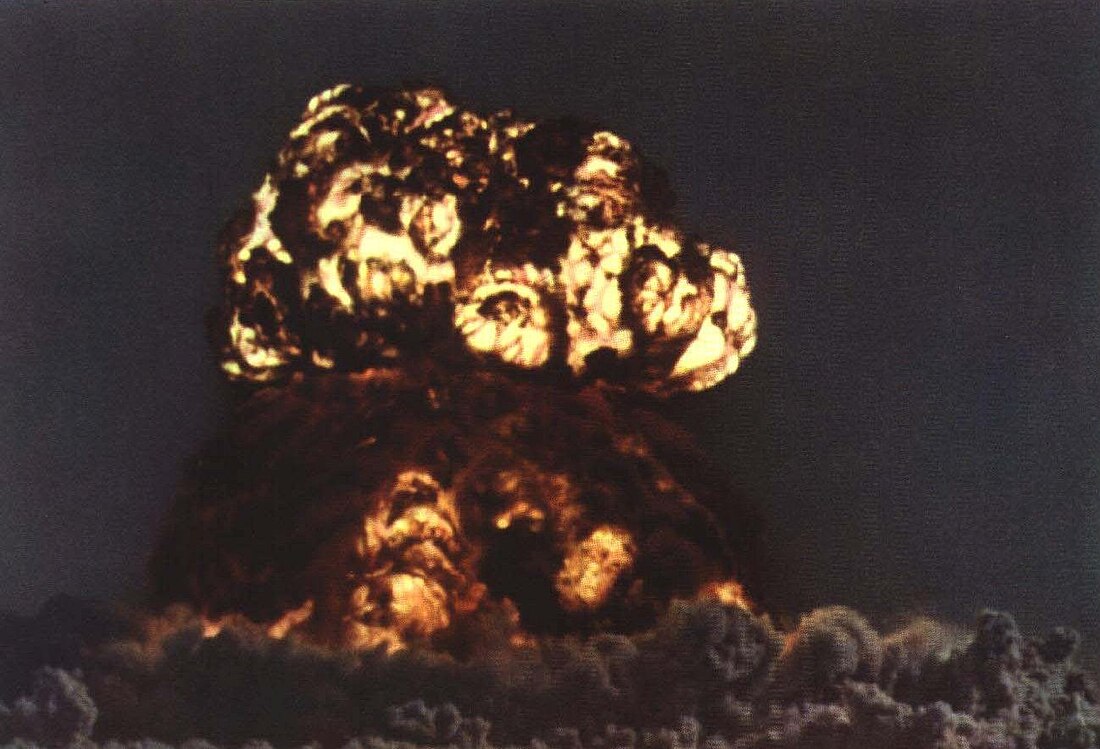

- 1964年10月16日,中國第一顆原子彈(代號「596原子彈」)在羅布泊爆炸成功,中國成為世界上第五個擁有核武器的國家[167]。這顆裝置以高濃鈾為裝料,採用「內爆法」和塔爆方式[142]。同日,中華人民共和國政府發表聲明稱:「中國發展核武器,是為了防禦,為了保衛中國人民免受美國發動核戰爭的威脅。中國政府鄭重宣布,中國在任何時候、任何情況下,都不會首先使用原子彈。」[168] 而據中國大陸官方釋義,該原子彈的代號為「596」,是為了記住1959年6月蘇聯致函拒絕向中國提供核技術援助,寓意「爭氣彈」[124][169]。

- 1966年7月1日,中國人民解放軍戰略導彈部隊正式成立,即「第二炮兵」或「二炮」,包括了核導彈部隊[2][29][36]。

- 1966年10月27日,中國第一顆裝有核彈頭的地對地導彈(東風-2)飛行爆炸成功,此即「兩彈結合」[4]。

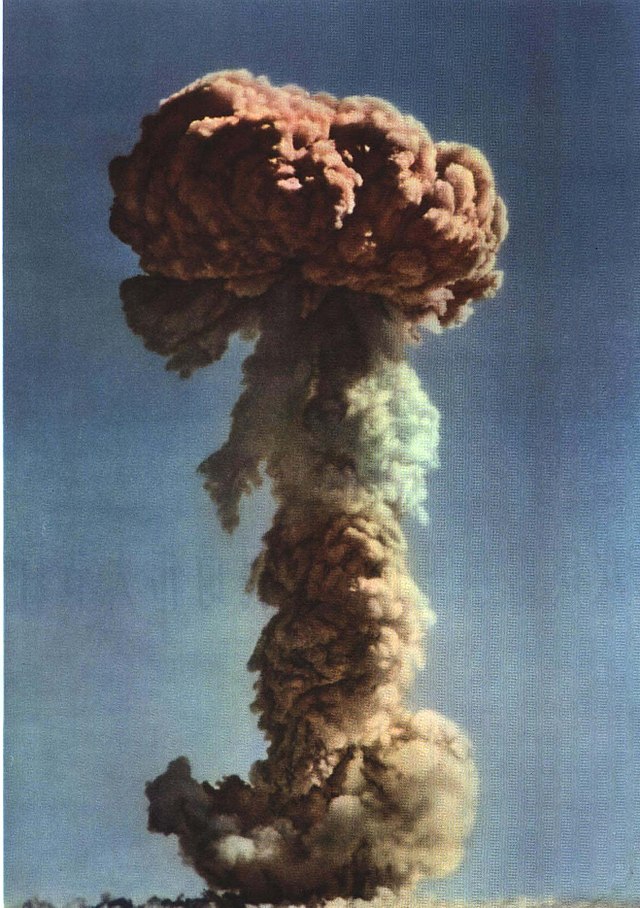

- 1967年6月17日,中國第一顆氫彈在羅布泊空爆試驗成功[170]。其中,中華人民共和國在1967年6月17日第六次核試驗中引爆了自行研發的類似美國泰勒-烏拉姆構型的多級熱核炸彈(氫彈),與第一次引爆裂變彈(原子彈)相距僅32個月,引爆的核彈當量331萬噸,是實現核裂變(原子彈)到核聚變(氫彈)武器發展最快的國家[170]。有一些中文資料中的片言隻語顯示,中國當時採用了同美國的泰勒-烏拉姆構型略有區別的于敏設計方案(設計全重為一噸左右,爆炸當量百萬噸以上),這個方案的要點在於使用X射線透鏡而非X射線反射鏡來實現從初級到次級的能量傳送,即「球柱球結構」[171][172][173]。

- 1969年9月23日,中國成功地進行了首次地下核試驗[174][175]。

- 1970年4月24日,中國第一顆人造衛星「東方紅一號」在酒泉發射成功,中國成為世界上第五個能夠獨立發射人造衛星的國家[176]。

Remove ads

1966-1976年間,毛澤東等人發動並領導了的「文化大革命」[178][179][180],對兩彈一星的研發以及中國科研的後續發展造成了重大衝擊,部分科研項目停滯、科研隊伍解散,眾多科研工作者受到政治迫害,許多擁有英美留學背景的科研人員被打成「間諜」或「特務」[27][135][181][182][183]。1968-1969年,大批科學家和知識分子在文革「清理階級隊伍」的政治清洗中遭到迫害[184][185]。截止1968年底,中國科學院在北京的170餘位高級研究人員中(均是院士)就有131位被打倒,當年即有20位一級研究員自殺,全院在文革中被抄家的達1909戶,共有229人被迫害致死[181][186][187][188][註 5]。

在文革「清理階級隊伍」運動的同時,中蘇軍事衝突升級:1969年兩國在「珍寶島事件」後一度處於核戰爭邊緣,蘇聯計劃核打擊中國北京、長春、鞍山等重要工業城市以及兩彈一星的核試驗基地羅布泊、發射基地酒泉和西昌[28][29][30][31][32][189],8月底蘇聯空軍在遠東地區進行了准攻擊行為[190][191],並於9月25日進行了核試驗[175]。據前聯合國副秘書長、蘇聯外交官阿爾卡季·舍甫琴科的回憶錄等文獻記載,時任蘇聯國防部長格列奇科元帥提議,無限制使用幾百萬噸級的核彈頭「一勞永逸地消除中國威脅」[192][28][30]。中國方面則於9月23日成功進行了首次地下核試驗[174],六天之後又爆炸了一枚當量達300萬噸級的氫彈,不久中國將以蘇聯境內各戰略要點為目標的配備氫彈頭的地對地導彈增加至50枚[29][30][193][194]。1969年10月,面對蘇聯的核威脅,毛澤東及中共中央決定緊急疏散在京的黨和國家領導人[195][196],酒泉發射基地也進行了家屬疏散[197];時任中共中央副主席、中央軍委副主席林彪隨後下達《第一號號令》,中國核導彈部隊「二炮」隨即進入全面核戰備狀態,這是在中華人民共和國歷史上的第一次也是至今唯一一次[29][195]。時任美國總統理查德·尼克松對中蘇之間的核危機進行了干預[28][29][30][31]。1969年11月,作為兩彈一星核心基地的青海「221」核武器研究基地被解放軍軍管,周恩來派出軍方人士前往進行清隊,一些核基地內的工作人員被認為是蘇聯的「特務」[198][199][200][23]。截止1971年9月13日,青海核基地內有四千多名職工受到迫害和審查,310多人致傷、致殘,40多名職工自盡,5人遭到槍決[註 6][199][200][23];而1971年文革期間的林彪九一三事件,也導致中國大陸於「東方紅一號」人造衛星成功發射後開啟的載人航天「714工程」擱淺[201]。

廣泛而言,文革期間,知識分子被視為「反動學術權威」,遭到批判和迫害,甚至被貶低為「臭老九」[181][199][202]。1968年,「兩彈一星」元勛姚桐斌被毒打致死[177],「兩彈一星」元勛趙九章遭迫害自殺身亡[187]。而「兩彈一星」元勛郭永懷於1968年不幸空難逝世後,其太太李佩(中國語言學家)被隔離審查、自殺未遂[184][203][204]。「兩彈元勛」鄧稼先[205][206],以及「中國氫彈之父」于敏[207],均遭到了不同程度的批判和迫害;「兩彈一星」元勛錢三強遭到批鬥,之後和太太何澤慧一起被下放到陝西的五七幹校進行勞改[108];「兩彈一星」元勛王淦昌則被打為「資產階級反動學術權威」,隨核實驗隊一起被放逐到一個偏僻的地方,邊鬥私批修邊進行實驗[208];「兩彈一星」元勛王大珩遭到迫害被發配去勞動,他「索性自願去掃廁所」[183]。而在文革末期1975年底開始的「批鄧反擊右傾翻案風」運動中,「中國導彈之父」錢學森曾發表大字報,並在批鬥會上批判時任國防科委副主任、兩彈一星負責人之一的張愛萍「是個魔鬼」,導致後者心臟病突發住院[140][184][209]。

另一方面,錢學森、錢三強、任新民等少部分人曾受到時任國務院總理周恩來一定程度的庇護[27][184][210];其中周恩來於1966年8月底特別列出了《一份名單》並交由毛澤東批准[27][184],試圖保護名單中的人物免遭直接批鬥與人身攻擊,他強調:「這些同志都是搞國防科研的尖子,即使不是直接參加某工程的,也要保護,主要是從政治上保護他們,不許侵犯他們、抓走他們;如果有人要武鬥、抓人,可以用武力保護。總之,要想盡一切辦法,使他們不受干擾,不被衝擊。」[27] 此外,1966年8月23日,聶榮臻在第五十五次中央軍委常委會上提出,「兩彈」試驗基地的任務很重,有些科研單位的情況也是如此,要推遲開展文化大革命,得到會議同意,兩彈一星的研製因此得以繼續進行[211][212];聶榮臻也曾出動部隊保護一些兩彈一星的科研人員和科研資料[183][211]。

Remove ads

後續及影響

1975年初,鄧小平被任命為中共中央副主席、國務院第一副總理、中共中央軍委副主席,開展了文化大革命後期短暫的「全面整頓」,指示恢復和健全中國科學院的工作[214][182],但不久就在「批鄧反擊右傾翻案風」中於1976年初再次被打倒[215]。1975年9月26日,鄧在聽取《科學院工作匯報提綱》時,首次提出:「科學技術叫生產力,科技人員就是勞動者。」[216][217] 1975年整頓期間,胡耀邦曾擔任中科院領導職務120天,將800多名科研人員從被迫害或勞動改造中解放出來,其中包括「兩彈一星」元勛錢三強、生物化學家鄒承魯、數學家陳景潤等人[214][182][218]。1975年11月26日,中國第一顆返回式衛星「尖兵一號」發射成功,並於3天後按預定計劃返回地面,中國成為繼蘇聯、美國之後世界上第三個掌握從軌道上回收衛星技術的國家[219][214]。

1977年5月,鄧小平在第三次復出前夕,同兩位中央官員談話時呼籲,要「尊重知識,尊重人才,要反對不尊重知識分子的錯誤思想。」[220] 1977年夏,鄧小平第三次復出政壇[215],後於1978年12月在中共十一屆三中全會上確認領導地位,取代華國鋒成為中華人民共和國實際上的最高領導人[221]。與此同時,1970年代末至1980年代初,鄧小平、胡耀邦等人主導了撥亂反正,開展平反冤假錯案[222][223][224],為在文革期間受迫害的知識分子平反並恢復名譽[182][218][225][註 7];其中,官方為姚桐斌、趙九章等在文革期間受迫害的兩彈一星研究人員進行了平反,並將姚桐斌追認為「烈士」[227][228][229]。1978年3月,全國科學大會在北京召開,鄧在會上發表講話,認為知識分子「已經是工人階級自己的一部分」,並再次強調「科學技術是生產力」的觀點[216][230]。「兩彈一星」元勛、中國科學院院士王希季對此曾回憶:「粉碎『四人幫』,使知識分子政治上獲得第二次解放,但是精神枷鎖還不少。聽了鄧副主席講話,感到思想上也得到了解放……為我們向科學技術現代化進軍掃除了一大思想障礙。」[231]

此後,改革開放早期,為應對1983年美國總統羅納德·里根提出的「星球大戰計劃」,王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允四位「兩彈一星」元勛於1986年3月致信鄧小平,促成了中國高新技術發展的「863計劃」,由時任國務院總理趙紫陽等人具體負責,而此前兩彈一星研發過程中所取得的科研成果也為「863計劃」打下了基礎[33][232][233]。「863計劃」也直接促成了1992年中國載人航天「921工程」的啟動[201][234]。

Remove ads

1960年代起,參與新疆羅布泊馬蘭基地核試驗的許多士兵和研究人員曾長期受到核輻射影響,多人患癌症身亡或致殘,但中國大陸官方以及媒體對核試驗的負面影響少有提及[38][39][235][236]。「兩彈一星」元勛鄧稼先從1964年中國大陸第一顆原子彈爆炸到1986年患癌逝世,22年間一共參與了32次核試驗,其中親自前往羅布泊指揮工作隊參與實驗15次,身體長期遭受大量核輻射,導致患上直腸癌[205][37]。1980年代初,中國第一批參加核試驗的老兵到羅布泊馬蘭基地上訪,貧病交加[38];據退役的解放軍軍官高峰介紹,軍隊上級對這些老兵的態度敷衍冷淡,至90年代初基地開始不接待上訪,而另一方面,由於高輻射、高污染,軍隊中的主要領導並不會親自來到核試驗場區,多是派副官或參謀前往[38]。此後亦有遭核輻射的退伍軍人在各地上訪抗議,其中部分獲得過試驗基地和中國政府一定程度的補貼,而北京也針對參加過核試驗的軍人發布過多份相關文件[38][39][237][238]。

維基文庫中的相關原始文獻:中華人民共和國政府關於停止核試驗的聲明

此外,1986年3月,中國政府發表聲明:「我國已多年未進行大氣層核試驗,今後也將不再在大氣層進行核試驗。」[239] 中國大陸官方研究人員於1989、1990年發表論文,稱對新疆核試驗場周圍地區環境輻射對居民健康影響進行了調查,「未發現該地居民惡性腫瘤和遺傳性疾病的增加。」[240][241] 但1990年代有非官方研究認為,新疆羅布泊核試驗地區居民癌症的發病率明顯高於正常水平[38][237]。2009年,新疆維族醫生安華托蒂(Enver Tohti)與日本札幌醫科大學物理學家高田純(Jun Takada)研究認為,從1964年第一顆原子彈爆炸至1996年中國政府簽署《全面禁止核試驗條約》宣布暫停核試驗(共已進行46次核試驗),新疆當地居民包括維吾爾族人因核輻射,導致淋巴癌、肺癌、白血病的發病率大大上升,可能有十幾萬人因此喪生、100餘萬人受核輻射影響[39][235][238][242][243]。同年,中國大陸官媒對此進行了反駁,並認為托蒂是「東突」分子,造謠說謊[244]。

1999年5月5日,新華社將前中顧委常委、中國科學院副院長張勁夫的署名文章《請歷史記住他們——關於中國科學院與「兩彈一星」的回憶》以通稿發出,首次向外界披露這段歷史[47][48][49][50]。1999年9月18日,中國共產黨中央委員會、中華人民共和國國務院以及中央軍事委員會舉行了表彰「兩彈一星」元勛的大會,製作了「兩彈一星功勳獎章」,授予或追授給于敏、王大珩、王希季、朱光亞、孫家棟、任新民、吳自良、陳芳允、陳能寬、楊嘉墀、周光召、錢學森、屠守鍔、黃緯祿、程開甲、彭桓武、王淦昌、鄧稼先、趙九章、姚桐斌、錢驥、錢三強、郭永懷共23位為研製「兩彈一星」作出突出貢獻的科技專家[51][52][53]。「兩彈一星功勳獎章」直徑80毫米,為99.9%黃金所製,重約515克,獎章主體圖案以五星、長城、橄欖枝和光芒組成[245]。

此23位科學家被中國共產黨和中華人民共和國政府稱為「兩彈一星」元勛(其具體信息參見兩彈一星功勳獎章#獲獎者列表)[52][246]。時任中國共產黨中央委員會總書記江澤民在頒發儀式的講話中,提出了「熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮鬥,大力協同、勇於登攀」的「兩彈一星」精神[247]。

各方反應及評價

总结

视角

1964年10月,在中華人民共和國第一顆原子彈爆炸後,美國、蘇聯、英國、法國、日本等國家的政府和媒體均對此作出了回應和報道[40][41]。在美蘇英於1963年簽訂了《部分禁止核試驗條約》的背景下[41],英國政府表示對共產中國無視世界輿論而進行核爆的行為深感失望和遺憾[40][46];時任美國總統林登·約翰遜也發表聲明,稱「中共核武器計劃對於在中共政權統治下遭受苦難的中國人民來說是一場悲劇。本可以用來改善中國人民福祉的稀缺經濟資源,卻被用來生產簡陋的核裝置,只能增加中國人民的不安全感。... 我們與全人類一起對中共試驗造成的大氣污染表示遺憾。我們將持續盡我們所能保持大氣層的潔淨。我們將全心全意地採取具體和實際的措辭,遠離核軍備和戰爭,走向一個合作、發展與和平的世界。」[42][45] 蘇聯方面,由於蘇聯領導人赫魯曉夫在中國原子彈爆炸的前一天下台,蘇聯中央報紙對中國這次核試驗的報道異常低調和簡短[40],而蘇聯人對中國首次核試驗成功反應不一[41]。法國方面也出現了多樣反應[41],日本官房長官則發表聲明稱:「共產黨中國徑行爆炸它的第一個核裝置,這是極其令人遺憾的,它完全忽視了全人類的真誠祈禱。」[41] 此外,時任越南總理范文同致電時任中國國務院總理周恩來,認為中國第一顆原子彈研製成功,有助於加強中華人民共和國的國防力量,是對民族解放運動的有力鼓舞,為加強社會主義力量、維護世界和平做出了積極貢獻[41]。朝鮮首相金日成致電周恩來,認為中華人民共和國掌握核武器,是針對美國核威脅和核訛詐而採取的自衛措施,是完全正確的,是對亞洲和世界和平事業的巨大貢獻[41]。

1970年4月24日,中華人民共和國成功發射第一顆人造衛星「東方紅一號」後,美國國家航空航天局以及國防部的官員對此表示歡迎,認為這是一次期待已久的事件,證實了中國不斷增長的技術能力[44]。此外,1970年4月28日的《參考消息》也報道了部分國家對中國衛星上天的反應和評論,在中蘇交惡和邊界衝突的背景下,其中美聯社發自莫斯科的報道提到「蘇聯的受政府控制的新聞機構對共產黨中國發射第一顆地球衛星的事幾乎是不理不睬,但是俄國的人們對此事表現出非常感興趣和驚訝。」[43]

1988年10月24日,時任中國最高領導人鄧小平在視察北京正負電子對撞機工程時,發表講話《中國必須在世界高科技領域占有一席之地》,認為「如果六十年代以來中國沒有原子彈、氫彈,沒有發射衛星,中國就不能叫有重要影響的大國,就沒有現在這樣的國際地位。這些東西反映一個民族的能力,也是一個民族、一個國家興旺發達的標誌。」[54][55] 「兩彈一星」一詞也被認為是從鄧小平此次講話中延伸出來[2]。

1999年9月19日,中共官方的《人民日報》在「兩彈一星」元勛表彰大會的次日發表社論,認為「『兩彈一星』是新中國偉大成就的象徵,是中華民族的驕傲。...『兩彈一星』事業所取得的巨大成就,是中國人民挺直腰杆站起來的重要標誌,極大地鼓舞了全黨全軍全國人民的鬥志,增強了民族凝聚力,激發了振興中華的愛國熱情。」[51]

2007年,「兩彈一星」元勛、前全國人大常委會副委員長、前中國科學院院長周光召在接受採訪時提到,中華人民共和國成立之初,全社會形成了尊重科學、尊重知識和尊重人才的氛圍,從而吸引了數萬名知識分子從海外歸來,中國政府也對核武器研製進行了戰略部署[16]。周光召認為[16]:

正是當時整個社會尊重科學和知識的氛圍,培養出了一大批新中國自己的技術骨幹——參加「兩彈一星」研製的一大批人都是在這樣的環境中成長起來的。... 當然,這中間也經歷了曲折。1958年開始的「反右」和「大躍進」等運動,完全破壞了科學研究的秩序和應該遵循的規律,使得整個社會喪失了科學精神。... 解放初期形成的良好科學研究的氛圍和實事求是的精神,被破壞殆盡。直到1961年,這種情況才得以糾正。... 回顧「兩彈一星」的研究,那時候團隊精神和學術民主的氛圍都很好。拿今天的話來說,是軟環境很好。當時,我們完全是針對問題本身展開各種討論甚至爭論,根本沒有等級和身份方面的顧慮和限制。

2011年,前解放軍第二炮兵司令員李旭閣在其所著的《原子彈日記》一書中認為,「在新中國60多年的歷史性大決策中,堪稱中國大決策有三:一曰出兵朝鮮;二曰「兩彈一星」;三曰改革開放。它對中華民族歷史進程的影響將會長達百年,甚至更遠,並蔭澤萬世。而我們這代人的命運,皆與這三個歷史性事件息息相關。」[249][250]

2016年,前解放軍第二炮兵副司令、中華人民共和國國史學會「兩彈一星」分會的會長張翔認為,「說起『兩彈一星』對新中國的貢獻,首先,『兩彈一星』鑄就了共和國的核盾牌,奠定了我國國防安全的基石,給新中國的發展創造了一個相對和平、有利的國際戰略環境;其次,『兩彈一星』深刻影響着國際戰略格局演變,塑造了中國嶄新的大國形象;此外,『兩彈一星』對我國的科技進步和經濟發展,對於振奮中華民族的拼搏精神、提升民族凝聚力都起到了巨大的推動作用。」[2]

2017年,英國廣播公司(BBC)發表文章認為,當初中共領導人毛澤東力主發展核武器的考慮是他眼中的來自美國的核威脅或核訛詐,以及赫魯曉夫時期蘇聯同美國搞「緩和」,搞核禁試,阻止中國擁核,中國認為蘇聯變成了修正主義,要出賣中國利益[56][251]。BBC引述赫魯曉夫回憶,毛澤東曾經對他說同美國打核大戰不可怕,「他說如果核戰讓世界人口損失一半,但還會剩下一半,那樣帝國主義將會被全部毀滅,而社會主義還會存在」,對此BBC引述美國《國家利益》雜誌的觀點稱,「雖然金正恩的核武野心令各國提心弔膽,但毛澤東對核武器的觀點比金正恩更可怕。」[56]

2019年,美國之音發表評論文章提到,為毛澤東辯護的人聲言,毛髮動的文化大革命並不是一無是處,他們認為兩彈一星就是在文革中完成的「了不起的成就」[252]。對此該文章認為,「在過去的十幾年裡,朝鮮金家王朝不顧人民死活追求兩彈一星的做法使毛澤東發動文革取得驕人的重大成就的說辭不攻自破。與朝鮮一樣,毛澤東力主和推動的兩彈一星項目也是在中國極其貧窮、在大批人餓死的情況下上馬的。實際上,在文革中間,毛澤東所挑選的接班人林彪就在私人日記中對毛澤東不顧人民死活追求給他自己臉上貼金的大國地位的做法提出了異議。」[252]

參見

注釋

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads