热门问题

时间线

聊天

视角

九州 (中國)

中國古代地理區劃概念 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

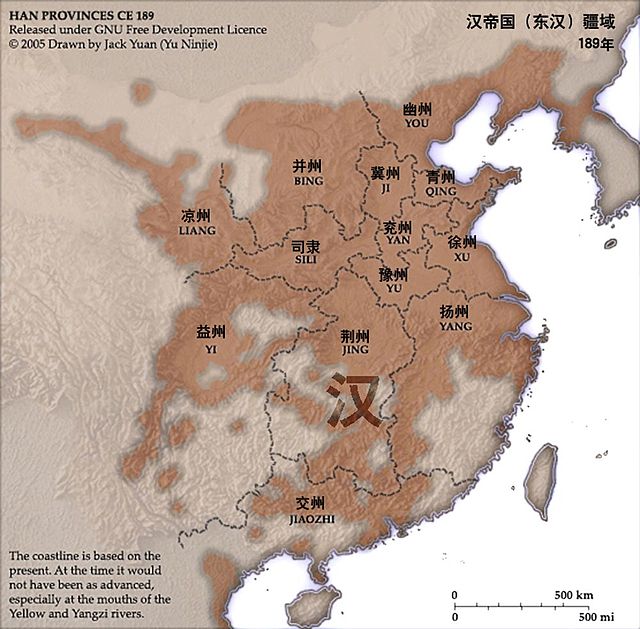

九州是中國古代漢族傳說中的一種地理區劃概念,後被用作「中國」的代稱[1]。傳說為夏后氏的首領大禹所劃分[2][3][4][5],故又稱為禹跡。《尚書·禹貢》、《爾雅·釋地》、《周禮·職方》、《呂氏春秋·有始覽》及《容成氏》等先秦典籍中均有「九州」區劃的記載,但各個版本說法不一。九州概念的產生時間雖有爭議,但產生於先秦時期己成為學界的共識。

至漢武帝時,依據《禹貢》九州和《職方》九州,將京畿地區之外的疆域劃分為十三個刺史部,但魏晉以後隨着行政州份增多以致行政區劃與九州完全脫鉤,《禹貢》九州成為中國古代的人們理解現實世界的地理座標之一。

「九州」作為一個地理區域範圍,又稱為赤縣神州或十二州,「赤縣神州」一詞最早出自戰國時期陰陽家鄒衍,「十二州」源自舜將九州改為十二州的傳說。九州的範圍東至東海,含遼東地區在內,北以戈壁大漠及燕山山脈作為漢民族地區與草原遊牧民族地區的分界線。西以河西走廊、巴蜀與藏地相接,向南囊括嶺南地區。古代九州的地理範圍與古代漢族傳統聚居地區重疊,稱為「華夏九州」或「漢地九州」。

Remove ads

「九州」起源

「九州」說作為先秦時期最重要的地理觀念之一,對後世中國的政治和文化具有很多的影響,尤其是《尚書·禹貢》中所述的「九州」框架與內容成為後世理解華夏世界的地理基礎,故後世提到「九州」時,通常指的是《禹貢》九州。自漢武帝「罷黜百家,獨尊儒術」以來,儒家經典文獻在中國古代均具有崇高的地位,《禹貢》曾被奉為「萬世不易之書」、「古今地理志之祖」[6]:509[7]:1。歷代學者對其研究多以訓詁和考證為主,局限在解經與釋地兩個方面[8]:2。

除《禹貢》外,《爾雅·釋地》《周禮·職方》《呂氏春秋·有始覽》[a]等先秦典籍也都有九州區劃的論述,各州名稱、範圍雖大致相同,但各有差異。《禹貢》成書時間存在著多種不同的意見,目前多認為最終成書於戰國時期,但也有其他成書時間的觀點,如西周說、春秋說等。

另據《御批歷代通鑑輯覽·卷一》得知:顓頊髙陽氏(西元前2514-2437年)創制九州(兗冀青徐豫荊揚雍梁),而大禹治水8年(西元前2286-2278),始冀州,次兗、青、徐、揚、荊、豫、梁與雍,[11]由海拔低處往高處疏通。畢竟,先秦文獻《尚書·禹貢》是指「禹別九州,隨山濬川,任土作貢。」講得是「辨別九州之土」,並非「制九州」,大禹僅是循前制而為。

Remove ads

除了儒家系統中的九州區劃之外,還有其他的九州劃分方式,如楚簡《容成氏》和《淮南子·墬形訓》。

楚簡《容成氏》記載:「禹親執耒耜,以陂明都之澤, 決九河之阻,於是乎夾州、徐州始可處也。禹通淮與沂,東注之海,於是乎競州、莒州始可處也。禹乃通蔞與氵易,東注之海,於是乎蓏州始可處也。禹乃通三江五湖,東注之海,於是乎荊州、揚州始可處也。禹乃通伊、洛,並瀍、澗,東注之河,於是乎豫州始可處也。禹乃通涇與渭,北注之河,於是乎雍州始可處也。」易德生指出夾州即冀州、徐州即兗州、競州即青州、莒州即徐州、蓏州即幽州[13]。

西漢初年成書的《淮南子·墬形訓》中有「何謂九州?東南神州曰農土,正南次州曰沃土,西南戎州曰滔土,正西弇州曰並土,正中冀州曰中土,西北台州曰肥土,正北泲州曰成土,東北薄州曰隱土,正東陽州曰申土。」的記載,雖然《淮南子》為西漢所著,但吳修安等認為其九州說可能反映出先秦時期東方的一種觀點[8]。楊樹達指出《淮南子·墬形訓》所說的「東南神州」即赤縣神州,推斷《淮南子》九州源自鄒衍的「大九州」說,後來學者多持其說[14];但也有看法認為《淮南子》九州比《禹貢》九州還要古老,主要是以海岱為地域範圍[15]:43-50。

《尚書·禹貢》《爾雅·釋地》《周禮·職方》三本儒家典籍中的九州由於相互之間稍有不同,出現的州名合計共有十二個。《尚書·舜典》[b]中載有「肇十有二州,封十有二山,濬川」,但並未指出十二州的具體名稱[16]。《晉書》亦說虞舜時「冀北創並部之名,燕齊起幽營之號」[E]。

東漢經學家馬融和鄭玄兩人均認同十二州中除《禹貢》九州之外,多出的營州、幽州、并州三州是舜在九州的基礎上析置,在地理範圍上,十二州與九州一致;并州和幽州均出自冀州,而對於營州,馬融認為同樣出自冀州,而鄭玄認為出自青州。[16][D]

也有認為十二州的劃分是受洪水因素影響的,如谷永在建始三年(公元前30年)奏對時提到「堯遭洪水之災,天下分絕為十二州」[17],三國時期經學家孟康注稱「本九州,洪水隔分,更為十二州」。

與漢代政治區劃的關係

一般認為九州是先秦時期的地理區劃概念,漢代以前並沒有作為行政區劃施行過,但它對後世中國的地方行政區劃制度產生了深遠影響,長期作為中國地方行政區劃主體的「州」既是肇始於此。最早將九州概念運用到實際區劃之中的是西漢的刺史部,其被認為是州制的最初形態。

Remove ads

漢武帝時期劃分的監察區「刺史部」是在先秦九州說的直接影響下形成的,《漢書·地理志》中更明確說明其主要依據了《禹貢》九州和《周禮》九州的:「至武帝攘卻胡、越,開地斥境,南置交阯,北置朔方之州,兼徐、梁、幽、並夏、周之制,改雍曰涼,改梁曰益,凡十三部置刺史。先王之跡既遠,地名又數改易,是以采獲舊聞,考跡詩書,推表山川,以綴禹貢、周官、春秋,下及戰國、秦、漢焉」[8],將京畿地區之外的九州地域劃分為十三個刺史部。

刺史部的名稱雖然與九州之說存在關聯,但其實際區劃與《禹貢》和《職方》的九州州域存在若干不同。主要原因有:一、兩種九州說原本就在州名和範圍上存在不同;二、郡縣制實施已久,刺史的監察對象是郡國守相,其轄區也必要需要以郡國為單位,而各郡國的轄區多因襲戰國舊制而來,與九州州域並不關聯;三、京畿地區設司隸校尉部由中央直轄,並不在十三刺史部範圍內,司隸所轄七郡原分屬「九州」中的冀、雍、豫三州[e],必然影響黃河下游各刺史部的劃分[8]。

《禹貢》和《職方》在描述九州時,提到很多山川、河流、湖泊等地理特徵,而這些地理特徵中,據統計有73個在《漢書·地理志》中也有對其位於哪個郡縣有記載,因此也就可知其所在刺史部。冀州刺史部的「九州」地理特徵多為《禹貢》冀州所有;《禹貢》九州並無并州,并州刺史部有載的「九州」地理特徵主要在《職方》的并州,其次是冀州;兗州刺史部的為《禹貢》徐州與《職方》兗州,其區劃已超過《禹貢》兗州,而以《職方》兗州為依據;徐州刺史部的情況複雜,但來自《職方》青州較多;荊州刺史部的為《禹貢》與《職方》的荊州;揚州刺史部的為《職方》揚州為主;涼州刺史部的以《禹貢》雍州為主,其次是《禹貢》梁州與《職方》雍州;益州刺史部的多屬於《禹貢》梁州[8]。

Remove ads

西漢末年,刺史的職權不斷擴張,開始介入地方行政,從而多次出現將刺史改為州牧的現象。但刺史向州牧的轉化並不是一蹴而就的,曾多次出現反覆。無論是刺史變州牧,還是州牧變刺史,均不涉及轄區變化,也就是說監察區「刺史部」和行政區「州」是直接轉換的,反映了兩者在當時看來已經沒有根本性差別[8]。

元始五年(公元5年),王莽主持進行了一次州制改革,提到當時十二個州的州名和轄區有很多不符合經典的地方,但考慮到漢朝的疆域遠大於「二帝三王」時期的,因此九州的劃分不能滿足現實需求,應按照《堯典》的記載,使用十二州。此處的「十二州」之所以比十三刺史部少了一個,是因為朔方刺史部在元始元年到二年間已被省併入并州。此次改革雖未被明確記載,但一般認為揚雄的《十二州箴》反映王莽改革後的十二州,其於十三刺史部的差異主要在於京畿七郡分別被劃入雍、豫、冀三州,而并州轄下太原、上黨二郡被劃入冀州。[8]

王莽纂漢建立新朝之後,在很多領域均進行托古改制,始建國四年(公元12年)時曾下詔將全國按照《禹貢》劃分為九州,但由於缺乏史料記載,具體改革措施不詳。[8]

Remove ads

東漢建立後,光武帝劉秀將全國區劃恢復為王莽掌權前的十三州制,而後於建武十一年(公元35年)將裁撤朔方牧,併入并州,建武十八年(公元42年),更將州牧改為刺史,各州重新成為刺史部。雖朔方刺史部被撤,但由於東漢的司隸校尉部已與地方刺史部差異不大,且常與各刺史部並列,因此全國仍為十三刺史部。

建安十八年(公元213年),東漢政府在曹操的主導下再次以《禹貢》九州為基礎調整全國各個郡國所屬州域,將當時的十四州[j]歸併為九州,但益州並未恢復梁州舊名。此次改制的目的主要是希望通過擴大冀州刺史部的轄區,來增強身兼冀州牧的曹操的實力,由於當時的南方並不在曹操勢力的控制之下,因此對交州的拆分不過是文字上的操作。[8]

Remove ads

「星野」說是在春秋戰國時期通過整合天文學、地理學和占卜學理論創造的,通過將天文的二十八星宿和地理的九州諸國相聯繫,以日月星辰的變動來辨別各地吉凶的一種占卜方式。《史記》的《天官書》《封禪書》和《漢書》的《地理志》《天文志》《五行志》中均有記載[N],對其發揚起了重要作用。星野之說從漢代興盛開始,直到清代末年才開始沒落[18]。下表羅列了《漢書·地理志》《漢書·天文志》和唐代《史記正義》所引《星經》的各分野與州名、國名對應關係:

《漢書》和《星經》均將益州分野對應「魏地」,但巴蜀地區所屬的益州(梁州)天文分野也可以被視為益州分野[R][S],而《華陽國志·巴志》則將巴蜀地區併入雍州的分野「輿鬼、東井」[J]。

與行政州制脫鈎

到魏晉時期,「九州」逐漸與行政區劃的州制脫鉤,對實際政區的影響力迅速降低。脫離經典設置州份,最早可追溯到東漢興平元年新置的「雍州」,該州州名雖舊,但設置的原因與行政區劃卻與「九州」無關,而是受制於當時隴西地區的政治現實。據史料記載,最後一次依據「九州」說調整區劃發生在公元319年,當時正值東晉與五胡十六國時期,漢趙權臣石勒與劉姓匈奴皇族決裂,稱王建國,並領冀州牧,打算效法曹操以《禹貢》冀州作為冀州牧的轄區,後由於其勢力迅速擴張,此事不了了之。[8]

州份數量的不斷增加是州制最終背離經典的主要因素。漢末以來,州牧的權利過大且各州幅員遼闊不僅易形成割據局面,對行政管理也造成極大挑戰,因此從漢末開始,不斷有新設州府,其設立和下轄區劃均為按當時政治軍事形勢或者行政管理需要而確定,不再依循經典。特別是永嘉之亂後,中國南北分裂,戰亂頻仍,政治考量成為設立州份的主要考慮因素。至公元440年,南北共有州份38個,為西晉兩倍,到公元580年,南北所設州份已達275個。[8]

隨着州份的數量不斷增多,已漸不能與九州中的「州」相提並論。州的數量愈多,幅員也就愈小,不再適合用州份來認識或描述天下與大地域,而《禹貢》九州作為上古最初地理區劃的思想已深入人心,於是逐漸成為替代的地域概念。如北朝士人們開始以《禹貢》荊、揚二州來指代江左政權及其治下的南方地域[o],如「平荊揚之亂」、「南有荊揚未賓」等。在《魏書·僭晉司馬叡傳》中,更清楚將行政州份與禹貢州域區分開來:「叡割有揚、荊、梁三州之土,因其故地,分置十數州及諸郡縣。」《隋書》也曾以「荊揚」來描述陳朝及其治下的地域[8]。此外,《禹貢》九州也常作為描述各政權疆域大小的地理參照,如《晉書》評論苻堅時稱其「居九州之七」[p]。[8]

Remove ads

九州的地理範圍與歷代行政區劃

《晉書·地理志》是以當代政區為綱目,在最高政治區劃「州」的介紹中述其所屬「九州」之州域,《晉書》是最早採用此一體例的地理文獻。其所載的十九州區劃符合西晉武帝設立秦、寧、平三州之後,晉惠帝設置江州之前的西晉行政區劃。除西域長史府外,西晉各州均被列入《禹貢》九州域內[19][20]。

《隋書·地理志》以《禹貢》九州為綱,將天下州郡分歸其下,《隋書》是最早採用此一體例的地理文獻[8]。隋朝各郡所屬的九州州域如下表:[21][22][23]

明太祖將以下地區視為「中國之舊疆」、「中國封疆」、「統一」的組成部分:閩粵[25][26](明代福建廣東廣西)、江東、湖湘襄陽(明代湖廣)、贛城(明代江西)、長淮(南直棣北部)、齊魯、河洛(明代河南)、幽趙晉冀(明代北直棣山西)、秦隴[27](明代陝西)、遼海[28](明代遼東都司)、巴蜀[29](明代四川),中國舊疆的範圍與九州地域重疊。同時雲南也是九州的一部分[AO]。

根據成書於1461年的《大明一統志》,明朝國內屬於九州內部各州域的省府如下:

台灣於1683年至1895年間屬於清朝版圖。1685年,臺灣府知府蔣毓英等人纂修《台灣府志》,其認為「八閩界在甌粵之間,原非古揚州境,而地盡東南,遂附隸揚州」,而「臺灣,遠隔大海,不入職方,分野之辨,未有定指」,但「按考臺灣地勢,極於南而迤於東,計其道里,當在女虛之交,為南紀之極,亦當附於揚州之境,以彰一統之盛焉。」1694年,高拱乾補纂《台灣府志》,認為「臺自破荒以來,不載版圖、不登太史」,但「臺係於閩,星野宜從閩。即以閩稽之,福建《禹貢》揚州之域」,故將台灣隨福建列入揚州州域。其後修撰《台灣府志》時均沿用了相似的觀點,如乾隆三十年(1765年),台灣府知府余文儀續修《台灣府志》,開篇第一句既是「台灣,禹貢揚州之域;天文牛、女分野,星紀之次」[18]。

中華民國北京政府曾設清史館纂修清史,1928年《清史稿》出版。其《地理志》在各省的介紹中列出其所屬《禹貢》九州的州域,而各省下轄的府、廳、州、縣則不再提及所屬九州州域。《清史稿·地理志》中提及州域的省份如下表:

1984年,中國歷史學家譚其驤指出《禹貢》九州是地理區劃而非行政區劃已為學界共識,故認為新修的方志中不須提及當地所屬九州州域[37]。

地理環境

代稱

歷史上,禹曾長期被視為古代中國疆域基本範圍的締造者,而「九州」則被視為中國最早的領土,因此「九州」在後世常被用作「中國」的代名詞[38][39],此外也被用於代指「天下」[40]、「全國」[41][42][43][44]、「華夏」[v]、「漢地」[w]、「大地」[45]等概念。

大九州說

《史記·孟子荀卿列傳》中記載有戰國齊國人陰陽家鄒衍的大九州的說法:「騶衍……以為儒者所謂中國者,於天下乃八十一分居其一分耳。中國名曰赤縣神州。赤縣神州內自有九州,禹之序九州是也,不得為州數。中國外如赤縣神州者九,乃所謂九州也。於是有裨海環之,人民禽獸莫能相通者,如一區中者,乃為一州。如此者九,乃有大瀛海環其外,天地之際焉。」鄒衍認為《禹貢》九州只是小九州,合起來只能算一州,稱為「赤縣神州」;而九個赤縣神州這樣的州構成了裨海(小海)環繞的中九州; 而這樣的中九州也有九個,共同組成了大九州,其外為大瀛海所環繞,中國只居天下大九州的八十一分之一。

注釋

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads