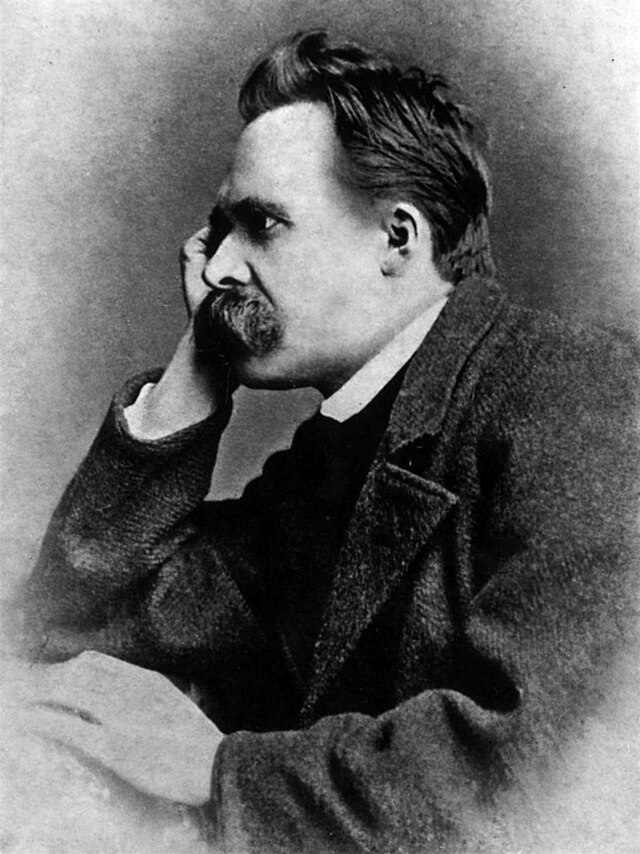

弗里德里希·尼采的哲学思想

来自维基百科,自由的百科全书

弗里德里希·尼采的哲学思想在19世纪末发展成熟,开创出了一套对黑格尔的哲学体系的批判,并且对20世纪的哲学发展有重要影响。尼采的理论可以套用至包含道德、宗教、知识论、心理学、本体论、以及社会评论等众多题材上。

尼采本身并没有对他的哲学进行有系统的论述,因此尼采哲学的本质究竟为何一直是哲学界的争论议题。由于尼采的文笔有著具煽动性而毫无节制的风格,他的哲学理论引起大量的赞美敬佩、也引起大量的厌恶和批评,几乎所有尼采的理论都具有诠释上的争议。尼采在其自传《瞧!这个人》一书中表示他的哲学思想是随著时间而逐渐发展改变的,也因此试图解释尼采著作的人很难将某个特定的概念归咎于其中一本著作(例如永恒轮回概念在《查拉图斯特拉如是说》里被大量使用,但在他接下来一本书《善恶的彼岸》里几乎完全消失)。除此之外,尼采似乎从不曾也不想将他的哲学发展为一套完整的思想体系,他在《善恶的彼岸》中表示他对这种尝试相当不以为然。

不过,尼采著作中却有一些可以被发现并讨论的共通题材。他的早期著作指出了阿波罗派与狄俄倪索斯派在艺术上的分歧,从此狄俄倪索斯派在他接下来的著作中都扮演了一定的角色。其他主要的题材包括了权力意志、上帝已死的主张、区分了主人与奴隶道德、并且强调激进的道德相对主义。其他一些概念则不常出现、或是只在其中一两本著作里出现过,但仍然被视为是尼采哲学的中心思想,例如超人和永恒轮回理论。他的晚期作品包含了对于基督教以及基督教道德观的猛烈批评,同时他在发疯前夕似乎正在进行一项“重新评价所有价值观”(Umwertung aller Werten)的计画。虽然尼采的思想经常被大众与宿命论和虚无主义相连结,尼采本人是将克服悲观主义和叔本华思想作为他的哲学的目标。

虚无主义

虚无主义意味著什么?最高价值自行贬值、缺乏目的、找不到‘为什么’的答案。

尼采自称为“欧洲最彻底的虚无主义者”[1],但他的学说脉络可说是沿著超脱虚无主义而来。尼采认为所谓价值、观念、真理都仅仅是人为的解释,世界本身并没有形而上的真理及终极的价值或意义。虚无主义否定了一切目的性,尼采认为柏拉图描述的理型世界、基督教所说的天国、世界拥有必然的道德秩序等都只是人类的产物,并无终极的客观性。尼采以“上帝已死”作为虚无主义来临的象征,这也成为后来许多存在主义哲学家,如海德格尔、尚-保罗·沙特、卡缪等人的哲学起点。

尼采认为虚无主义有两种:消极、病态的虚无主义和积极的虚无主义。消极的虚无主义有柏拉图主义、基督教、和叔本华的哲学等。积极的虚无主义则是将失去终极价值的危机视为能够创立新价值的契机。

尼采相信,即使虚无主义来临,人们也能藉著价值重估重建新价值,以获得生存下去的理由。尼采也强调,若我们要成为自由精神,就有必要革除对某种确定永恒价值的渴望。因为“对于某种无条件的肯定和否定的需要,乃是一种产生于脆弱的需要。”[2]

知识论

没有真理,只有解释。

尼采的知识论思想是将世界视为一个文本,真理则是对这个文本所做出的解释,即使是科学理论亦然[3]。所以他才说:“没有真理,只有解释。”尼采否认有不需经过解释的知识存在,因为完全未被解释过的也是无意义的:“如果撇开一切观点,岂有一个世界能剩下!”[4]理论上解释是可以无限的。

但不同观点间的比较并非就是毫无意义的,“我们越能用较多的眼睛,不同的眼睛,去观察事物,我们对此事物的‘概念’,我们的‘客观性’就越完整。””[5]因此尼采也鼓励各种思想的竞争,“一个人如果永远都只是个学生,那么他就对他的老师做了最坏的报答。”[6]

尼采对于追求纯粹客观的“真理”的可能性感到怀疑,像他指出人们会为了满足安全感而求知:“所谓已知,是指我们已经习惯一般的状况,不再对之感到惊讶。任何我们所习惯的规则、任何我们置身其中时会感到安适之物— 是什么呢?我们求知的需要不就是这已知的需要吗?…… 难道不可能是恐惧的直觉责成我们去求知吗?”[7]还有历史背景的干扰,“缺乏历史感是所有哲学家的家族缺陷。”[8]以及感官的束缚,“我们不能绕过我们自己的角落去看,想知道还有什么其他种类的理智和观点是一无望的好奇心;例如也许有某种生物可以体验时间倒流。”[9]这与庄子无“正味”、“正色”[10]的思想有雷同之处。

艺术救赎

只有作为审美现象,存在与世界的永恒性才可以得到辩护。

假如人们否定了过去的那种目的论,那么人生的终极意义又哪里?尼采认为这种无意义性才是最令人难以忍受的,“受苦的无意义,而不是受苦本身,才是覆盖于人类之上的诅咒。”[11]针对这个问题,他不像过去的哲学家诉诸形而上的解释,尼采提出以艺术作为面对痛苦与荒谬的依藉。他提倡以酒神精神,简单的说,即审美的角度来看待人生的境遇。这不是教人沉迷于幻象中,而是要让人们更有勇气与力量来面对自己的生命。因此,尼采理想中的是一种悲剧式的人生观。他认为悲剧的精神不在于肯定一个公平正义的世界秩序(在悲剧中有德者反而往往受命运的折磨),而是身处命运中所能激发出的力量。

悲剧审美所能达到的境界即是“爱命运”、尼采视之为一个伟大人格的必须条件,“我认为人类所有具有的伟大天性,是对命运的热爱。无论未来 过去或永远,都不应该奢望改变任何事物。他不但必须忍受一切事物的必然性,并且没有理由隐瞒它-你必须爱这项真理…… ”[12]。爱命运是对自身命运的肯定,甚至可以不愿意现况的任何改变。而永恒轮回更是这种精神力量的试金石。尼采显然认为凭著人的意志就能达到这种境界,这使得他的哲学带著某种唯意志论的倾向。

尼采对向来被视为负面的痛苦有相当高的评价,他厌恶像功利主义那样仅追求最大快乐值的价值观,“所有这种以快乐和痛苦、也就是根据附带和衍生现象做为衡量事情价值的思考模式,都是肤浅的思考模式和天真行为,任何明暸创造力和艺术家良心的人都会嘲笑的看轻它。”。他认为痛苦具有积极的意义,因为痛苦使得人们更有智慧及力量,“只有巨大的痛苦……强迫我们哲学家下降到我们终极的深渊。我怀疑那样的痛苦能使我们‘更好’,但我相信它能使我们更加深刻。”[13]、“那杀不死我的,使我更强。”。一个人甚至应该为了达到更高的境界而蓄意去冒险,“从生命中获得极致的圆满和喜悦的秘密就是—生活在险境当中!将你的城市建在维苏威火山的山坡上!”[14]

美学思想

在观望美时我们渴望什么?渴望自己也成为美的。

尼采认为美不能独立于人的判断而单独存在,美也是人类的产物。“‘自在之美’纯粹是一句空话,从来不是一个概念。在美之中,人把自己视为美的尺度。……人相信世界本身充斥著美— 他忘了自己才是美的原因。唯有他把美赠予世界,唉!一种人性,太人性的美。”[15]同时尼采也认为力与美是一体两面的事,“力变的柔和并下降到可见之处,那种下降我称之为美。”[16]力量充沛与否也可用在对人的美丑判断上,力量衰弱意味著软弱、贫乏、无能,所以他说:“没有什么比衰退的人更丑的了。”[17]

在《悲剧的诞生》中,尼采将美区分为酒神精神和日神精神。酒神精神代表的是非理性的狂喜状态,可称为“醉”的状态;日神精神则是沉静、节制,可用“梦”的状态来形容。到了《偶像的黄昏》,尼采又改变他的解释:“两者都被理解为醉的类型”[18],而“醉的本质是力量的增加与充满之感”[19], 尼采认为真正的艺术可以使观众感受到当初艺术家创作时力量充盈的状态(即醉感),“艺术品的作用在于激起创造状态,激发醉境。”[20]

尼采在美学上另一项理论即是将艺术和生理结合起来:“美学只是一种应用生理学。”[21],因为他认为“一个人在艺术构思中消耗的力和在性行为中消耗的力是同一种力。”[22]、“所有的美都可以激起生殖欲……包括性欲及最精神性的创造。”[23]而艺术家是性欲旺盛的一群人,“艺术家按照其性质来说恐怕难免是好色之徒。”[22]但他们却晓得节制以储存力量创作。

尼采的美学思想及艺术救赎的观念具体的呈现在他的人生取向上。他认为人在欣赏美的时候同时也会渴望成为美的东西,而他相信人们能够将人生塑造成一件能予人美感的艺术品,这亦算一种艺术创作。“给人的个性一种‘风格’,这是一种稀少且崇高的艺术!”[24],而这个过程能够成为忍受这个世界丑陋部分的支柱之一:“人应该对自己感到满意,唯有这样,我们才能对‘人的面目’完全忍受。” [24]

但风格并不能随心所欲的塑造,尼采不相信人像尚-保罗·沙特说的“存在先于本质”,而是已经被某种先天的本质决定,而人们应该顺著自己的本质去发展。所以他说:“你的良知在对你说什么?你要成为你自己。” [25]

伦理批判

道德必须向人的等级低头。

许多伦理都属于平等主义,像基督教中强调的“上帝之前人人平等”、康德的伦理学中也赋予人都具有相同的尊严和价值,就连在功利主义那里,在计算最大快乐值时,每个人的感觉都被纳入同等的考量。但尼采极力反对这种观念,他认为每个人的心性素质都是不同的,“人并不平等,他们也不会变平等!” [26]。他鼓吹人人平等更无正当性,因为这种概念有碍于人整体素质的提升,他形容“平等的说教者”是“毒蜘蛛”[26]。

普遍主义也是常见的伦理观念,其基本概念为:一道德律应该被推广到所有人身上。尼采则认为每个人的素质、性格都不相同,对应的道德义务也该有所差别,“对高等人是营养和愉悦的东西,对非常不同的低等人一定接近是毒药。一般人的德性对哲学家也许意味著恶习与弱点。”[27]。他进一步阐述每个行为的特殊性:“任何人仍认为‘在这种情况下,每个人都会这么做’就是还没有对自知迈出五步。则的话他就会知道根本没有,也不能有一样的行动。”

不像存在主义,尼采并不认为人有充分的自由意志,“一个人本质的命定性不能由所有那曾经是以及将会是的命定性分开。”[28]。自由意志即是把意志当作不能再追溯其因的自因,他说自因是:“目前为止被人想出来最佳的自相矛盾。”[29]。那当初为什么会有自由意志这种理论的出现?尼采的回答是;“人被认为是自由的以便他们可以被判断或惩罚。”

一般而言恶往往被视为欲除之而后快的东西,但尼采认为恶的存在是有价值的,它有刺激人类的功效:“所谓善就是能保护人类的,所谓恶就是不利于人类的。但事实上,恶的刺激所带给人类相当程度之事当且不可或缺的保存维护上,其影响是和善一样的— 只是它们的作用不同罢了。”[30]

尼采在道德批判上另一项成就即是提出了主人-奴隶道德说,以心理的角度剖析道德中奴隶道德的成分。尼采认为道德的起源是当弱者被强者欺凌时,便运用他们的精神力量,制造出良心谴责、善恶等来抵制强者的进犯。奴隶道德通常带著怨恨及衍生而来的反动心态。例如企图将具有创造力量的强者的价值拉平,而将他们的特性,转换为成具伦理意义的“恶”;自己身上软弱的性质,转换成“善”等。尼采因为根本不相信有先于人存在的道德来源,所以以奴隶道德来质疑传统道德(尤指基督教道德)来源的正当性。

对基督教的批判

相较于耶稣的门徒及基督教会,尼采对耶稣本人的批评是较少的。尼采认为耶稣本质上是个对痛苦敏感的人,融合了崇高、病人、小孩的素质。不像后世的基督徒,他的爱仍是“最深刻且最崇高的爱”[31]。

尼采认为耶稣主要的思想有三个:爱,不仅是爱自己的朋友,更要爱自己的仇敌。“你们的仇敌,要爱他!恨你们的,要待他好!咒诅你们的,要为他祝福!凌辱你们的,要为他祷告!”[32];对恶的不抵抗,“有人打你这边的脸,连那边的脸也由他打。有人夺你的外衣,连里衣也由他拿去。”[33];以及天国不是某个确切的地方,而是一种内心的境界:“‘天国’是内心的一种状态——不是将要来自‘天上’或‘死后’的某种东西。”[34]。他在世的意义则是:“他不是去‘救赎人类’而是告诉人们应该怎么去生活。”[35]

尼采认为后世的耶稣的门徒及基督徒并没有遵守耶稣的教诲,他原本的教义遭到歪曲。所以他说:“基督教的‘教’字只是一个误解,实际上只有一个基督徒,而他已在十字架上死去了。” [36]而造成这种现象的最大原因就是保罗。保罗并未贯彻耶稣的爱与不抵抗的主张,他的内心充满了怨恨,他假借上帝的意旨来进行报复。他引入了报偿的概念,强调若耶稣没有复活所信的便是枉然。他还改变了天国的意义,塑造出一个脱离于人间的天国,这恰好显示出他对这个世界的怨恨。

尼采认为履行耶稣本人的所作所为才是真正的基督徒,“只有基督教的实践,一个像那个死在十字架上的他所过的生活,才是基督徒。” [36],但后来的教会却强调信仰高于实践。

尼采与齐克果一样,强力批判现代基督徒的虚伪。“最后一点端正和自尊到哪里去了?甚至当我们的政治家,即另一种说谎不脸红的人,在行为上完全反基督时,仍称自己是基督徒,接受圣餐的仪式?” [37]以及“灵魂的下水道— 为了洗涤人类那肮脏的灵魂,一定要有下水道才可以。具有这种下水道功能的,对于那些高傲的伪君子而言,就是上帝了。”教会本身道德立场的退让:“宗教改革宣布许多事情属于不置可否论(Akiaphora)的范围,属于宗教思想不宜过问的领域,这是它自身得以生存的代价。”[38]

尼采认为基督教道德是种奴隶道德,奴隶道德的心理基础是怨恨,是弱者无法抵抗强者时创造出的精神产物。他引用中世纪著名神学家阿奎那的话来证明:“享福总比受罚能给人更大的快乐。同样地,在天国里,人们会因为亲眼看见恶人受罚而感到快乐。”[39]基督教中被视为美德的“谦卑”、“忍耐”、“宽恕”、“怜悯”等,都被尼采视为是把怯懦、无能报复转换成正面意义的结果。他也排斥怜悯的原因则是怜悯意味著使人无法从痛苦中成长,而且“付出怜悯就跟付出轻视一样”[40]。基督教中的“爱”也令尼采厌恶,他认为这仅是怨恨的一种伪装。

尼采如此猛烈的攻击基督教还有一个更为根本的原因:他认为基督教的基本思想是敌视生命的。这与他提倡如何增进生命感的哲学格格不入。在谈尼采对基督教的批判前必须先提到柏拉图,因为尼采视柏拉图为“先于基督的基督徒”[41]。柏拉图把世界划分为有缺陷的“感官世界”和完美的“理形世界”,这个概念后来被基督教接收,就成了“人间”和“天国”、“上帝”对立的想法。尼采直斥道:“哲学已经被神学家的血液败坏,……实在已经被降为单纯的现象,而一种虚构的世界却被尊为实在。”[42],在尼采看来,我们现在所处的这个世界才是唯一真实的,而所谓上帝、天国只是跟空洞虚假的概念,他写道:“上帝、灵魂不朽、拯救、超越,这些只是观念,我并不注意这些,也从不在这上面浪费时间。”[43]。而塑造出这种想法的背后则是由对生命的厌弃所推动的。尼采称其为“亵渎大地”[44]、颓废。基督教把生命存在的价值寄托在来世的救赎,尼采也谴责这种看待生命的方式,“当一个人把他生活的重心不放在生活本身而放在‘来世’——放在虚无中——那么,这个人就根本剥夺了生活的重心。”[45]而他所倡导的由爱命运延伸而来的态度则是:忠实于这个未必完美的世界,真诚的面对生命,而不是以一些形而上的名词自我欺骗。

政治思想

我的哲学旨在维护一个等级的制度,而不在维护一个个人主义的道德。

尼采对国家是颇有微词的,他也自称为“最后一个反政治的德国人”[46],“国家……在那里所有的人都失去了自我……所有人的慢性自杀被称为‘生活’。”[47]。他对其母国—德国在普法战争后呈现的那种自大、德国至上的气氛尤为不满,“德意志所到之处,就败坏了那里的文化。”[48]。 他的批评主要是建立于他对文化的关心上:“文化与国家……是对立的……所有伟大的文化时代都是政治衰落的时代:凡是在文化上是伟大的永远都是非政治的,甚至是反政治的。”[49]他较欣赏普法战争中战败的法国而不是德国的原因就在于此。尼采反对那种标榜国家和民族利益至上的价值观,他视之为“小政治”(kleinen politik),相对于此,尼采期盼的是关心以那个等级的人领导国家的“大政治”(großer politik),“搞小政治的时代已经过去了。下个世纪将会为我们带来为支配地球而产生的战争—搞大政治的冲动。”[50]

尼采再三强调人的等级之分,这些想法可谓他伦理思想的写照。因此他也反对民主政治,尼采认为民主思想乃是根源自基督教,“民主运动是基督教运动的继承人。”[51]这背后又有弱者想把强者的价值也拉平的心态作祟。

但尼采对社会主义也无好感,因为他在其中发现太多报复心:“在今天的暴民中我最恨谁?社会主义的暴民,他们是下等人们的使徒,他们损害工人的本能、快感及对其渺小生存满足感,他们使工人嫉妒、教他们复仇。”[52]

尼采曾在《反基督》一书中,粗略的道出他所认为理想的社会制度。他把社会阶级分成三等:第一等是最有精神力量的菁英份子,创造价值,由他们担任统治者的角色。第二等人是意志或性格坚强的人,他们听命于第一阶级,负责维护社会秩序及执法。等三等人是最多数的平庸大众,满足于他们平凡的生活。尼采也强调对于建立一个理想的社会而言这三种阶级都是不可或缺的。他也不赞成以强凌弱,他认为高等人善待比他低等的人是应该的。“事实上,如果要有例外的人,平凡的人是首先就需要的必然:高等文化依存于其上。例外的人应该对待平凡者比他自己和同等级者更温柔,这不是出自内心的礼貌—这根本是他的义务。”[52],这种“例外的人”甚至可以用“具有基督心灵的罗马凯撒”[53]来形容。

至于如何实行这种社会制度?尼采对于这个问题则没有答复。

注释及参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.