巴勒斯坦人

人类族群 来自维基百科,自由的百科全书

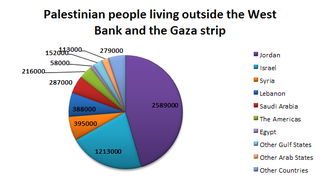

巴勒斯坦人(阿拉伯语:الشعب الفلسطيني,ash-shaʼb al-filasTīni)或称为巴勒斯坦阿拉伯人(阿拉伯语:الفلسطينيون,al-filasTīnīyyūn;العرب الفلسطينيون,al-ʼArab al-filasTīnīyyūn,希伯来语:פָלַסְטִינִים),泛指长期以来定居在巴勒斯坦地区的民族[20][21][22][23][5][24][25][26],人口约1,200万,当中约49%居住在巴勒斯坦地区[27],其中包含加沙地带的所有人口(约230万人)、约旦河西岸大部分的人口[28](包含东耶路撒冷的20万人共有约230万人,相对于50万的犹太以色列公民)以及以色列16.5%的人口[4][29],其中一些人是被驱逐出境的难民,其余逾半数的巴勒斯坦人成为侨民,而一半以上的侨民为无国籍人士[30]。海外侨民约有190万居住在邻国约旦[2][31][30]。海外侨民大多是在大离散之后迁移出巴勒斯坦的[32],约有324万居住在邻国约旦[2],占了将近约旦总人口数的一半。另外,约有150万人居住在叙利亚及黎巴嫩,约25万人居住在沙特阿拉伯。此外,智利拥有约50万人的巴勒斯坦社群,是巴勒斯坦人在阿拉伯世界外最大的侨居地。

此条目序言章节也许过于冗长。 (2025年1月18日) |

| 巴勒斯坦人 الفلسطينيون al-Filasṭiniyyun | |

|---|---|

第一列:Sophronius · Tawfiq Canaan · May Ziade · 马哈茂德·达尔维什 · 乔治·哈巴什 第二列:Emile Habibi · 爱德华·萨义德 · 阿拉法特 · Raed Salah · Michel Sabbah 第三列:Riah Hanna Abu El-Assal · Juliano Mer Khamis · Samih al-Qasim · 约旦拉尼娅王后 · Mitri Raheb 第四列:Mustafa Barghouti · Leila Khaled · Mohammad Bakri · Haneen Zoabi · Rashid Khalidi 第五列:Rami George Khouri · Mohsen Subhi · 阿什拉维 · Hiam Abbass · Susan Abulhawa | |

| 总人口 | |

| 约14,300,000人[1] | |

| 分布地区 | |

| 5,350,000[1] | |

| – | 3,190,000[1] |

| – | 2,170,000[1] |

| 3,240,000[2] | |

| 1,650,000[3][4] | |

| 630,000 | |

| 500,000[5][6] | |

| 402,582 | |

| 280,245 | |

| 270,245 | |

| 255,000[7] | |

| 250,000 | |

| 170,000 | |

| 120,000[8] | |

| 100,000 | |

| 80,000[9] | |

| 80,000[10] | |

| 70,000[11] | |

| 59,000[12] | |

| 57,000[13] | |

| 55,000 | |

| 50,975[14] | |

| 45,000 | |

| 44,000 | |

| 20,000[9] | |

| 15,000 | |

| 10,500 | |

| 9,000 | |

| 7,000[15] | |

| 4,030[16] | |

| 语言 | |

| 巴勒斯坦地区及以色列 巴勒斯坦阿拉伯语、希伯来语、英语、新亚拉米语和希腊语 国外巴勒斯坦人: 阿拉伯语、英语、西班牙语、葡萄牙语等。 | |

| 宗教信仰 | |

| 大多数:伊斯兰教逊尼派 少部分:德鲁兹教派、犹太教、基督教和其他。[17] | |

| 相关族群 | |

| 黎凡特人、迦南人、海上民族与地中海民族。 闪米特人:德系犹太人、西班牙系犹太人、米兹拉希犹太人、撒马利亚人、阿拉伯人、亚述人[18][19] | |

大部分的巴勒斯坦人为逊尼派穆斯林,也有少数基督徒居住在巴勒斯坦的周边地区。巴勒斯坦人主要使用巴勒斯坦阿拉伯语,以色列的巴勒斯坦人主要是希伯来文和巴勒斯坦阿拉伯语共用。

基因证据显示,巴勒斯坦人与以色列人和南黎凡特(今叙利亚、巴勒斯坦地区、约旦和黎巴嫩一带)人,有相当密切的关系。一项有关高分辨率单倍型(high-resolution haplotypes)的研究指出,以色列犹太人与巴勒斯坦人的Y染色体有许多部分是来自同一个基因池(犹太人约70%,巴勒斯坦人约82%)。随着7世纪阿拉伯世界的扩张,大部分巴勒斯坦人逐渐涵化为逊尼派穆斯林[33],而也有为数不少的巴勒斯坦人信仰基督教。然而,由于大多数巴勒斯坦人在语言上和文化上也接受了阿拉伯文化的洗礼,因此虽然巴勒斯坦犹太人在以色列建国之前即居住于巴勒斯坦地区,惟他们鲜少自认为是巴勒斯坦人[20]。因此,在下文中所叙说的巴勒斯坦人(Palestinian)是指“世代居住在巴勒斯坦地区的穆斯林”。而如果是血缘相关,而且世代居住在巴勒斯坦地区但非穆斯林者,本文则会另外注明,例如巴勒斯坦犹太人(在英属巴勒斯坦托管地时期即居住于巴勒斯坦的犹太人)。

巴勒斯坦人大多使用巴勒斯坦阿拉伯语(阿拉伯语方言之一),而许多居住在以色列的巴勒斯坦人更通晓希伯来语。

第一次广泛使用“巴勒斯坦人”这个名词是在第一次世界大战后的民族自决思潮中诞生[5][24]。法律历史学家阿萨夫·利霍夫斯基(Assaf Likhovski)认为“巴勒斯坦人”这个概念是从20世纪初年开始萌芽的[34]。民族主义者希望在巴勒斯坦建立一个伊斯兰国家。巴勒斯坦人在1921年9月21日的叙利亚─巴勒斯坦国会讨论希望可以在黎凡特地区建国[35]。以色列建国后,巴勒斯坦人1948年和1967年的大逃亡让“巴勒斯坦”成为“祖国”的代名词。[5]根据拉希德·卡里迪的说法,现今的巴勒斯坦人明白他们的文化,是一种自圣经时期,延续到奥斯曼土耳其帝国时期的珍贵资产[36]。

1964年,巴勒斯坦解放组织成立,成为保护巴勒斯坦人民的重要组织[37]。而巴勒斯坦民族权力机构则是应奥斯陆协议的内容而成立,是一个名义上统治西岸和加沙地带的巴勒斯坦人的过渡机构。[38]1978年起的每一年,联合国开始庆祝“声援巴勒斯坦人民国际日”。

词源

“巴勒斯坦”(Palastine)此名词可以追溯到希腊文中的“帕莱斯蒂尼”(Παλαιστίνη,Palestini)和阿拉伯文的Filastin(فلسطين)这两个同源的地名。第一次使用这个名词是在公元前5世纪的希腊历史学家希罗多德所用[39],表示“腓尼基到埃及的海岸”[40][41],希罗多德后来将此名词当作一个种族名来称呼此地区一些非特定的民族,以和腓尼基人作区分。[42][43],例如说他提到的“巴勒斯坦的叙利亚人”或是“叙利亚的巴勒斯坦人”[44],且希罗多德在当时并没有将犹太人与其他当地民族作清楚的区分[45]。

另外,其他各语系也有表示巴勒斯坦民族的字汇,像是古埃及语中的“Peleset”、“Purusati”[46],表示的是海上民族。在闪米语系和阿卡德语中指的Palastu,指的是南巴勒斯坦地区[47]。和希伯来文中的Plištim[48],则普遍指的是大约在公元前12世纪左右居住在巴勒斯坦地区的非利士人(又译腓力斯丁人)[49]。这些字在发音上相当类似。

“叙利亚巴勒斯坦”(Syria Palestina)这个名词在之后一直为历史学者和地理学者(如斐洛、弗拉维奥·约瑟夫斯和老普林尼)所沿用,指的是地中海和约旦河之间的地区。

公元2世纪之后,这个名词被罗马帝国官方所采用,做为这个地区的行政区划名称。而“巴勒斯坦”这个名词也逐渐被广泛使用,无论是在钱币上、叙述上,甚至犹太教文学中[50]。

阿拉伯文的“Filastin”则是最早由中古时期早期(约7世纪左右)的阿拉伯地理学者开始使用,是一个形容词性名词,表示巴勒斯坦地区[51]。比如说Daoud Isa和Yusef al-Issa,在1911年于雅法成立的阿拉伯文报纸便定名为《Filasteen》,专门撰写给巴勒斯坦读者阅读[52]。

1900年代初期,西奥多·赫茨尔成立了一个财政机构“犹太殖民信托”(Jewish Colonial Trust),宗旨是在巴勒斯坦地区推广锡安主义[53]。1902年2月27日,此信托的附属机构英属巴勒斯坦公司(Anglo-Palestine Company,APC)在Zalman David Levontin的帮助下,成立于伦敦。而这家公司也成了后来的以色列国民银行[54]。

在英属巴勒斯坦托管地时期,巴勒斯坦人(Palestinian)指所有居住于此区域内的人民,不分种族或宗教[55]。由托管地当局处取得的公民权,被通称为“巴勒斯坦公民权”(Palestinian citizenship)。另一个在此时期使用此名词的例子,还有第二次世界大战期间,隶属于英国陆军的犹太步兵旅,即被学界称为“巴勒斯坦军团(Palestinian Talmud)”。

1948年,以色列宣布建国,“巴勒斯坦人”此用法在犹太教徒中急遽下降。1932年,由犹太人创办的英文报纸《巴勒斯坦邮报》于1950年更名为《耶路撒冷邮报》。以色列建国之后,居住在西岸的犹太教徒通常自称为以色列人,而阿拉伯裔以色列人则通常自称为巴勒斯坦人或阿拉伯人[56]。

1968年7月,巴解的巴勒斯坦国民会议(Palestine National Council)修改了《巴勒斯坦国民宪章》(Palestine National Charter),定义“巴勒斯坦人”是指“迄1947年以前,居住于巴勒斯坦的阿拉伯人,且不论是被驱逐还是继续留下。”而在1947年后出生的人们,“只要父亲是巴勒斯坦人,则不论是在海外还是境内诞生,即是巴勒斯坦人[57]”。

请注意此处的“阿拉伯人”并不是专指信仰伊斯兰教者。也就是说,此处包含巴勒斯坦说阿拉伯语的基督徒,只要他们当时母语是阿拉伯语,像是撒马利亚人和德鲁兹人,甚至包含在锡安主义进入巴勒斯坦前,长住在巴勒斯坦,且说阿拉伯语的巴勒斯坦犹太人。宪章内还定义了巴勒斯坦的领土:“巴勒斯坦的疆域延续英属巴勒斯坦托管地时期的版图,为一个不可分割的整体。”[57][58]

历史

总结

视角

巴勒斯坦人的民族意识是为何又是从何时兴起的,学术界上并没有定见。有些学者说可以追溯到1834年巴勒斯坦阿拉伯人起义,或者更早的甚至还可以追溯到17世纪的反抗活动。另外有些学者指出应该要到英属巴勒斯坦托管地时期结束以后才开始萌芽[34][59]。根据法律史学者阿萨夫·里可夫斯基(Assaf Likhovski)的观点,明显的巴勒斯坦的民族认同,是从20世纪的前十年开始出现的[34]。

历史学家拉希德·卡里迪在他于1997年出版的书《Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness》中提到,考古证据显示巴勒斯坦曾历经圣经时代、罗马、拜占庭帝国、阿拉伯帝国倭马亚王朝、法蒂玛王朝、十字军、阿尤布王朝、埃及马木留克王朝和奥斯曼土耳其帝国等时期,造成巴勒斯坦人时常无法认清自己的族群。直到20世纪,巴勒斯坦人才渐渐接触他们的现今的身份[36]。卡里迪注意到,巴勒斯坦人的民族认同,同时受到“阿拉伯文化、伊斯兰信仰和原乡认同”等多个元素所影响。因此,他建议一些巴勒斯坦民族主义者“不合时宜地”厘清和阅读与巴勒斯坦民族主义相关的历史,才是真正“相对进步”的行动[60][61]。

巴鲁克·吉姆林(Baruch Kimmerling)和Joel S. Migdal则认为,1834年的巴勒斯坦阿拉伯人起义才是巴勒斯坦人产生民族认同的滥觞。从1516年开始,奥斯曼土耳其帝国攻灭了埃及马木留克王朝后取代马木留克统治了巴勒斯坦。1830年代,埃及总督穆罕默德·阿里帕夏及其子易卜拉欣帕夏叛离奥斯曼土耳其,并统治了巴勒斯坦。易卜拉欣帕夏为扩充军备,大量征召巴勒斯坦人从军,造成巴勒斯坦人的不满。1834年5月,巴勒斯坦人起义,连续攻占了耶路撒冷、希伯伦和纳布卢斯等城市,直到8月4日,易卜拉欣帕夏在希伯伦剿灭了最后一支叛军,巴勒斯坦人历史上第一次的起义才告一段落[62]。这次的运动虽然结束了,班尼·莫里斯认为,巴勒斯坦仍然残留许多泛伊斯兰主义者和泛阿拉伯主义者,并持续活跃[63]。

瓦利德·卡里迪则有不同看法,表示在奥斯曼土耳其帝国时期的巴勒斯坦人“明确的知道巴勒斯坦历史的独特性”,并且“虽然他们以阿拉伯文化的传承感到自豪,但巴勒斯坦人认为自己并不只是7世纪阿拉伯帝国扩张时期时,那些阿拉伯征服者的后裔。他们还流有那些,从那不可追忆的时代,即居住在这块土地上的土著血液,流着古希伯来人的血,流着迦南人的血”[64]

詹姆士·L.盖尔文(James L. Gelvin)认为,巴勒斯坦的民族主义,是为了对抗犹太人的锡安主义。在他的书《The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War》中提到:“巴勒斯坦人的民族主义从战间期开始产生,是为了对抗锡安主义者的移入和定居。”[65]盖尔文表示这个事实并不会影响到巴勒斯坦的国族认同的正当性:

“巴勒斯坦民族主义产生的时间,较锡安主义晚,而且它的出现是为了对抗锡安主义。然而这个事实完全不会减损巴勒斯坦民族主义的正当性以及有效性。几乎所有的民族主义的兴起,都是为了与‘另一个民族’的民族主义对抗,否则为什么你需要别人定义你自己是谁?所有的民族主义,本身就是由他们所想要对抗的民族所定义。”

另一方面,拉希德·卡里迪则持完全相反的看法。他认为,现今巴勒斯坦人的国族认同,源自19世纪末期的民族主义,当时的巴勒斯坦是由奥斯曼土耳其帝国所统治。第一次世界大战后,奥斯曼帝国在中东的领土遭到瓜分。而巴勒斯坦也在此事件中划出了奥斯曼帝国,因此第一次拥有了属于自己的国界,也为此产生了更强烈的国族认同[61]。卡里迪说:“把巴勒斯坦的民族主义作为对于锡安主义的回应,是严重错误的想法。”

信仰是维持巴勒斯坦人凝聚民族主义最强烈力量,许多巴勒斯坦人以穆斯林的身份自居[60][61]。纵然如此,巴勒斯坦人仍不认为自己仅是来自于阿拉伯或奥斯曼土耳其的征服者,他们认为自己也拥有希伯来人以及迦南人的血统。

大卫·塞登在文章中说:“1960年代开始,巴勒斯坦解放组织的成立,使得巴勒斯坦的民族意识开始蓬勃发展起来。”,而“‘此似乎自圣经时代即已存在的名字’(指非利士人,词源一节已说明到“非利士人”与“巴勒斯坦人”发音相近。)显示了这个族群在此漫长历史上的悠久起源(就像‘以色列人’这个名字叶是从圣经理就提到的古老名字)。”[66]

伯纳德·刘易士认为,奥斯曼帝国辖下的巴勒斯坦阿拉伯人,并没有一个国家的概念。直到锡安主义出现,巴勒斯坦人的建国意识才逐渐兴起。其实不只巴勒斯坦,阿拉伯诸省中的阿拉伯民族主义份子“在第一次世界大战之前,占总人口的比例并没有很高。”[24]

社会学家塔米尔·索雷克(Tamir Sorek)认为:“虽然明显的巴勒斯坦民族认同可以追溯到19世纪中叶[67],甚至是17世纪[68],但要一直到第一次世界大战之后,巴勒斯坦阿拉伯人的民族主义才形成一个‘政治’共识。”[59]

先暂且不论巴勒斯坦民族主义是怎么出现的。到了20世纪初期,巴勒斯坦的阿拉伯语报纸,像是《Al-Karmil》(创立于1908年)或是《Filastin》,已对于锡安主义产生明显的排斥,民族主义也日益蓬勃。[69]《Filastin》一开始集中火力批评奥斯曼帝国没有控制好犹太人大量移入,而导致锡安主义的兴起。后来他们也对于整个社会的其他层面表达关心,例如批评锡安主义者大量购买巴勒斯坦农民的土地,造成巴勒斯坦人的土地丧失。[69]

第一个巴勒斯坦的民族组织在一次大战后创建[70]。此后,延伸出了两大政治派系:一个是纳夏希比家族(Nashashibi family)所控制的al-Muntada al-Adabi系统;另一个是胡协尼家族(Husayni family)在大马士革建立的al-Nadi al-Arabi系统。这两个系统都致力于阿拉伯文以及阿拉伯文化的推广。[71]

第一次提到巴勒斯坦建国的构想是在1919年2月的耶路撒冷召开的巴勒斯坦阿拉伯国会上提出的,这次会议是穆斯林-基督徒联合会(Muslim-Christian Associations)为了选出巴黎和会的巴勒斯坦阿拉伯人代表而开的会。但这个建国的构想被否决掉了,巴勒斯坦的代表表示:“我们认为巴勒斯坦是属于叙利亚阿拉伯的一部分,因为他们从来没有分开过。我们在民族上、信仰上、语言上、自然环境上、经济上以及地理上,有着强烈的连结。”[72]

在纳比慕沙(Nabi Musa)发生的“纳比慕沙暴动”和费萨尔一世建立大叙利亚王国的构想都失败之后,显著的巴勒斯坦民族主义,在1920年的4月到7月间的这段期间诞生了。[73][74]

奥斯曼帝国衰落之后,法国占领了叙利亚。曾任耶路撒冷市长的泛叙利亚主义者慕沙·卡赛姆·帕夏·阿尔-胡赛尼(Musa Qasim Pasha al-Husayni)说:“最近在大马士革发生的一连串事件之后,现在我们必须更改我的计划,南叙利亚已不再存在了,我们必须保卫我们的巴勒斯坦。”[75]

在英属巴勒斯坦时期,泛叙利亚主义和巴勒斯坦民族主义的争执不断延续,但前者到后来逐渐消声匿迹。当时巴勒斯坦民族主义的著名领导人有:英国指派的大穆夫提(Grand Mufti,宗教法律阐释官)穆罕默德·阿敏·阿尔-胡赛尼和伊兹·阿德-定·阿尔-卡赛姆。[76]

虽然阿拉伯人目前是巴勒斯坦的主要民族,他们从来没有对这块土地行使完整的主权过。第一次世界大战前,巴勒斯坦被奥斯曼土耳其统治;战后由英国统治;而1948年时,以色列国又在巴勒斯坦建立。第一次中东战争后,仅存的两块领土又被瓜分,埃及统治加沙地带,而约旦统治西岸。第三次中东战争以后,以色列获得决定性的胜利,占领了加沙和西岸。历史学家阿维·施莱姆(Avi Shlaim)认为,以色列利用阿拉伯人从未对这块土地行使完整主权这点,来否定阿拉伯人自决建国的权利。[77] 经过一番奋斗之后,巴勒斯坦人自决的权利已经在安全理事会、国际法院和一些以色列的行政当局中得到确认[78]。国际法院声明[79],巴勒斯坦人有权享受他们的主权,包括自决。以色列大量收购巴勒斯坦土地实施种族隔离将不被允许。希金斯法官还说:“巴勒斯坦人民有权享有其领土,行使自决权,并有他们自己的国家。”2007年10月,日本司法部决定接受巴勒斯坦民族,巴勒斯坦人不应再被视为无国籍人士。2008年巴勒斯坦方面声称拥有巴勒斯坦国部分领土的主权。目前,世界上有122个国家承认巴勒斯坦国[80],然而,巴勒斯坦人的主权仍然受到相当的限制,而许多边界的纷争仍未止息。

联合国决议中的犹太国

联合国决议中的阿拉伯国

1949年停火线(绿线):

国际联盟第22号决议文中表示巴勒斯坦不再由奥斯曼土耳其帝国统治,并终止巴勒斯坦以奥斯曼帝国作为其“文明的神圣寄托”(a sacred trust of civilization)。在第7号决议文中表示托管第必须为巴勒斯坦居民建立一个崭新且独立的国家。[81]这表示巴勒斯坦不应该并入英国,且居住于此地的人民不应该自动成为英国的公民。

托管当局当局认为信仰才是当地民族真正的差异,而不是国籍。因此在1922年和19311年的普查中,殖民当局将巴勒斯坦人以穆斯林、基督徒和犹太教徒做区分,而没有阿拉伯人这个类别。[82]

1920年2月,英国将军路易斯·博尔斯(Louis Bols)宣布了贝尔福宣言。这个宣言计划在巴勒斯坦建立一个犹太国家“以色列”,并且注明不得伤害其他非犹太人的信仰权利,但托管当局的条款中并没有提到非犹太人的政治地位。

1920年4月19日至26日,协约国在意大利召开圣雷莫会议。会议中,托管当局决定接受这个宣言,并且向非犹太裔保证说绝对不会牺牲任何他们拥有的任何权益。1922年,英国托管当局发布宪草,当中表明只要阿拉伯人遵守当局的条款,当局便会给予阿拉伯人在立法委员会的席次。巴勒斯坦阿拉伯人代表团“完全不满意地”回绝了这个提议。并表示,巴勒斯坦的人民可以在有讨论空间的前提下接受贝尔福宣言,但很明显完全没有。巴勒斯坦阿拉伯人认为,英国此举无异是将它们作为‘最低阶的殖民地’看待。[83]

大约十年之后,阿拉伯人向英国人要求建力自己的国家,但被拒绝。[84]1500人在耶路撒冷的街头上抗议[76]。一个月后,示威行动一发不可收拾,演变成1920年巴勒斯坦暴动,反对英国统治及大量犹太人移民,博尔斯下令禁止一切示威运动。1921年5月,雅法的大型暴动造成许多犹太人或丧生。[76]

1935年,巴勒斯坦领导人伊兹·阿德-定·阿尔-卡赛姆,被英国杀害后,他的追随者领导了一场起义。一开始,巴勒斯坦人先在雅法发动大罢工,并攻击纳布卢斯的犹太人及英国人的机构[76]。阿拉伯高等委员会呼吁全国大罢工,停止向英国人缴税,并且封锁了自治区政府,要求限制犹太人移民和禁止出售土地给犹太人。到了1936年年底,已经演变为全国大起义。英国宣布戒严,解散阿拉伯高级委员会,并逮捕穆斯林最高委员会支持起义者。到1939年,5,000名巴勒斯坦人在英国处决,超过15,000人在起义中受伤。[76]

所谓“消失的年代”,意指第一次中东战争之后巴勒斯坦地区大部分遭到以色列占据,仅存的加沙地带和西岸分别被埃及和外约旦占领,直到1967年六日战争后以色列占领巴勒斯坦全境的时期。消失的年代这个名词是卡里迪首次使用的,表示巴勒斯坦人失去家园,分别流散到埃及,约旦,叙利亚和黎巴嫩等邻国近二十年的历史[85]。

1948年第一次中东战争后,造成了巴勒斯坦人的大流亡。巴勒斯坦人在“灾难日”(Al Nakaba)之后,暂时中止了政治运动,卡里迪将此归因于是1947年至1949年,大约400个城镇的人民被迫流亡,并造成数十万的难民[86]。

以色列籍历史学家埃夫拉伊姆·卡什(Efraim Karsh)认为在大离散时期,由于巴勒斯坦人一直处于分散的状态。因此在1967年六日战争之前,巴勒斯坦人一直无法产生民族认同。1950年,约旦正式合并西岸地区,并给予西岸居民约旦公民身份,试图使巴勒斯坦人融入约旦的社会当中。“消失的十年”期间,约旦和其他阿拉伯国家统治下的巴勒斯坦难民,一直对他们的民族认同观念噤若寒蝉,直到1967年以色列征服巴勒斯坦全境为止[87]。一些西岸的阿拉伯人至今仍持有约旦的护照。而在加沙地带, 埃及仅为少数人提供了公民权。

1950年代期间,一些巴勒斯坦民族社群开始秘密成立,并在1960年代逐渐公开活动[88]。之前在英国托管时期与英国与锡安主义者斡旋的菁英阶级,由于对失去巴勒斯坦附有极大责任,因此逐渐被新招募来的中产阶级成员取代。这些成员大部分是开罗、贝鲁特和大马士革的就读中或刚毕业的大学生[88]。

后来,纳塞尔提出泛阿拉伯主义之后,巴勒斯坦人由于本来就很重视阿拉伯民族认同[89],因此他们的心逐渐归属于他们所希望归属的阿拉伯国家,巴勒斯坦民族主义在泛阿拉伯主义的思潮之下,逐渐模糊[90]。

-

阿卜杜勒·卡迪尔·阿尔-侯赛尼(Abd al-Qadir al-Husayni),1948年圣战军(Army of the Holy War)的首领。

1967年六日战争后,以色列占据加沙和西岸的举动引发巴勒斯坦人的第二次大流亡(1967年巴勒斯坦人大流亡),使巴勒斯坦的政治及军事组织破碎,使他们不再寄望于泛阿拉伯主义。泛阿拉伯主义的衰退,造成巴勒斯坦民族主义又再度复兴,使巴勒斯坦更团结在1964年于开罗成立的巴勒斯坦解放组织中。自从1964年巴解成立以来,他便在接下来的几年持续成长,特别是在阿拉法特的民族主义导向的领导下。[91]

主流的世俗巴勒斯坦民族主义者在巴解之中成立了他们的群体,像是法塔赫和巴勒斯坦人民解放阵线,这些团体相信只有经由暴力才能解放巴勒斯坦[36]。这些团体表示,1960年代出现的民族主义具有数百年的历史渊源,甚至数千年。但其实巴勒斯坦的民族主义是一直到近代才出现[92]。

卡拉麦战役以及约旦黑色九月使更多巴勒斯坦人更团结特别是在大流亡时期。在同时,在加沙和西岸的巴勒斯坦人中兴起了一种代表巴勒斯坦人的政治策略,称为“萨穆德”(sumud),这种新的意识形态略在1967年之后被人民广泛接受。萨穆德是一种与土地、农业和当地土著建立深刻感情的意识形态。这个观念被当时许多巴勒斯坦农民奉行,他们坚守在自己的土地上,拒绝离开。对于巴勒斯坦敢死队,“萨穆德”的体现方式是以比较被动的方式呈现。敢死队员必须“在象征对于土地的牵挂和连结,在农民及乡村的生活之下”默诵一些文字[93]。

1974年,巴解组织被联合国确认为巴勒斯坦国的唯一合法代表,并在同年被视为是一个民族解放运动授予观察员地位。[37][94]以色列拒绝接受这项决议,且称这是“可耻的”[95]。 在一次演讲中以色列国会副总理兼外交部长伊加尔·阿隆略述了政府的观点:“不要期待我们会将这个称为巴勒斯坦解放组织的恐怖组织认定为巴勒斯坦人的代表,因为他的确不是。不要期待我们与恐怖分子首领谈判-这些想透过行动和意识形态消灭以色列的恐怖份子”。[95]

1975年11月10日,联合国大会通过第3376号决议,设立附属机构“联合国巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会”。根据该决议,委员会被要求审议并向大会建议一项旨在使巴勒斯坦人民行使其权利的实施方案;同时,委员会也被要求通过秘书长将一份报告和建议转交给安全理事会,该建议后来遭到否决。联合国大会此后要求委员会不断评估巴勒斯坦局势,并向大会或安理会提交报告和建议,以及通过非政府组织等手段宣传委员会的建议。根据1974年11月22日联合国大会通过的第3236号决议,上述权利包括:不受外来干预的自决权利,获得国家独立和主权的权利,以及被迫流离失所的巴勒斯坦人重返家园和收回财产的权利[96]。希伯来大学的教授伊来‧普塔赫表示,以色列试图凐灭巴勒斯坦人的存在及其独特性,1948年到1980年的以色列的教科书上皆以“以色列国土中的阿拉伯人”来取代“巴勒斯坦人”。

第一次巴勒斯坦大起义(1987-1993)是第一个对于以色列占领巴勒斯坦的群众运动。之后的1988年,巴解宣布成立巴勒斯坦国。这些事件加强了巴勒斯坦人的国族认同。1991年,波斯湾战争爆发之后,巴解站在了伊拉克一方,这使科威特相当震怒,强迫将近200,000名巴勒斯坦人离开(科威特巴勒斯坦人流亡)[97]。

1993年8月20日,第一张以巴临时和平协定-奥斯陆协定签署。和平进程预定执行期为五年,结束于1999年6月。以色列开始从加沙及耶利哥等部分地区撤军,但后来爆发的一连串事件(以色列总理拉宾遭到国内激进派暗杀)使此协议的进程最后无限期搁置,以色列停止撤军。奥斯陆协议的失败引发了比第一次更激烈的2000年的第二次巴勒斯坦大起义[98][99]。[100]

国际法院观察到,自从以色列政府决定承认巴解为代表时,巴勒斯坦的存在就不再是一项争议的议题。1995年9月28日西岸和加沙的以巴临时协定,多次提到了巴勒斯坦人和其“合法权利”[101]。Thomas Giegerich对于巴勒斯坦人建立一个主权独立的国家的权利发表评论:“巴勒斯坦人自决的权利赋予其决定其政治地位的权利,且此权利是不可剥夺的。以色列既然视巴勒斯坦人与他们为不同族群,他们便有义务依联合国宪章来推动及尊重巴勒斯坦人的权利。”[102]

族源

总结

视角

就像黎巴嫩人、叙利亚人、埃及人、马格里布人等等民族一样,这些说阿拉伯语,且与阿拉伯文化密切相关的民族都被广泛称为“阿拉伯人”。7世纪的阿拉伯帝国扩张以前,巴勒斯坦是一块受希腊化的区域。后来操阿拉伯语的库尔德人成立的阿尤布王朝占领了巴勒斯坦。从此之后,巴勒斯坦人受到阿拉伯文化的洗礼并产生密不可分的关系[20]。基因证据显示,有些或是大部分的巴勒斯坦人与阿拉伯征服者其实没什么关系,他们的祖源可以追溯到7世纪以前即以居住在这块土地的居民[103]。

-

现代的黎凡特

巴勒斯坦族人类学家阿里·克列伯(Ali Qleibo)说道:

“历史上,有许许多多的民族来到巴勒斯坦,并在此建立家园:迦南人、耶布斯人、来自克里特的非利士人、安纳托利亚人、里底亚人、希腊人、希伯来人、亚摩利人、以东人、纳巴泰人、埃兰人、罗马人、阿拉伯人和欧洲来的十字军等等。他们割据一方,彼此互相争夺土地主权。另外,还有一些民族是征服者,他们就如同大地震一般蹂躏过巴勒斯坦,像是:古埃及人、西台人、巴比伦人、波斯人,以及13世纪蒙古人占领巴勒斯坦……如流星一般,这些民族曾经在这块土地辉煌一时,但却昙花一现。他们虽然自正史及民族纪录中退场消失,但他们实际上却以服装、礼仪和古文明的考古遗址存续到了现代存续了下来-尽管是在阿拉伯及伊斯兰文化下的小小装饰[104][105]。

现代阿拉伯民族史学的创立者乔治·安东尼(George Antonius)在1938年的研讨会书籍《阿拉伯人的觉醒》(The Arab Awakening)中写道:

“阿拉伯人”与巴勒斯坦的关系,自信史以降,便没有停歇过。因为现在(在巴勒斯坦)所指的“阿拉伯人”指的不只是7世纪来自阿拉伯半岛的征服者,而是所有与阿拉伯征服者通婚,还有长期接受他们语言、服饰以及思想而被阿拉伯化的民族[106][107]。”

美国历史学者伯纳德·刘易斯写到:

“明显地,不论是在巴勒斯坦,或是中东的其他地方,现在的居民包含那些世世代代都居住在此的居民。同样明显的是,几百年来,人口结构会随着人口的迁移、流散、移入,和定居而改变,而这件事在巴勒斯坦更是千真万确......[108][109]。”

杜克大学宗教史学家埃里克·M.迈尔斯(Eric M. Meyers)写到:

“巴勒斯坦人是否源于迦南人这个问题有什么重要性?在早期历史比较保守的时候,有人会说这个问题只是为了确认以色列和他仇敌的世仇。然而,有些学者相信以色列自己本身就是从迦南人的聚落中衍生出来的(西北闪米特人),并且以其迦南人的元素,来与迦南人菁英及城邦结盟。但之后,他们被城邦和迦南人菁英剥夺了公民权。以色列人和一些被褫夺公民权的迦南人联手挑战城邦首领的霸权,并基于平等原则和一个不常见的威胁,在山丘建立他们的国家,塑造了新的身份。这是另一个讽刺的现代议题:‘巴勒斯坦人事实上与现今的以色列人,有血缘关系-或者说是表亲关系。’[110]”

1939年,在约拿单·拉多西的领导之下,“迦南主义”开始盛行了起来。所谓的迦南主义,是希望能建立一个属于“希伯来人的国家”,而非“犹太教的国家”。

这种新的意识型态与许多锡安主义者的思想不同,沙利姆·塔玛利(Salim Tamari)纪录了迦南主义与锡安主义的各种矛盾[111]。例如说,锡安社会主义者的其中一个重要的建立者白·波洛加夫(Ber Borochov),在1905年说道:“在以色列土地上的法拉欣(巴勒斯坦农民阶级),是希伯来农民的遗存后代。”[112]他相信拉法欣是希伯来人和迦南人“与一些阿拉伯人混血”的后代[111]。他还相信巴勒斯坦农民会接受锡安主义,因为巴勒斯坦人缺乏一个坚定的国族主义,所以会促使他们融入新的希伯来社群[111]。后来成为第一任以色列总理的戴维·本-古里安和第二任以色列总统的伊扎克·本-兹维,在1918年试着以意第绪语写一份论文,希望证明巴勒斯坦农业社会的生活模式,是来自于圣经时期的以色列[111][113]。很明显的,为了迎合迦南主义,许多人尝试证明巴勒斯坦人是希伯来人的分支,以证明巴勒斯坦人加入以色列的正当性。然而,这些尝试最后都获得失败,且与锡安主义渐行渐远。塔玛利表示“迦南主义的推行所造成的影响问题重重,因此迅速退场。”[111]

阿哈德·哈姆(Ahad Ha'am)相信,“(巴勒斯坦的)穆斯林从以前就居住在此……他们在基督教兴盛的时代便成了基督徒,在伊斯兰教兴起时,他们变成了穆斯林[111]。以色列·贝尔金德,比鲁运动的创始人,也认为巴勒斯坦人与犹太人是兄弟[114]。在他有关巴勒斯坦的书《以色列土地上的阿拉伯人》(The Arabs in Eretz-Israel)提到,犹太人大流散之后,犹太社群分散到全世界。“有一些农人还是为了他的土地留了下来”之后,他们被改造成了穆斯林或基督徒[114]。因此他提议,“历史的错误”(罗马皇帝提图斯摧毁第二圣殿)应该被弥补,以色列要像对自己人一般地接纳巴勒斯坦人,并且为他们设立希伯来学校,教授他们阿拉伯文、希伯来文和共同文化。[114]兹维·米西奈(Tsvi Misinai)。一位以色列研究者、企业家和以巴争议解决替代方案支持者。他推断将近90%居住于以色列和以色列占领区(包括以色列的阿拉伯公民和内盖夫的贝都因人)的巴勒斯坦人[115],是以色列大离散后留下的以色列农民后代。[116]

但巴勒斯坦社群本身主张,他们是迦南人的直系后裔,与以色列人没有任何间接的关系,而这个论点也直接导致了以巴冲突。伯纳德·刘易士写到:“为了某些政治目的,巴勒斯坦人改写了历史……撇开圣经中的以色列人,而声称和迦南人(那些在圣经时期以前就居住在巴勒斯坦的居民)有血缘关系,他们希望提出,圣经上给以色列人在巴勒斯坦的应许(promise)和产业(possession)之前,他们就已经和这块土地有关。”[109][117]

这种将巴勒斯坦人与迦南人的关系牵连在一起的主张,显示了巴勒斯坦人与犹太人对抗是历史的必然。但札凯里亚·穆罕默德(Zakariyya Muhammad)等巴勒斯坦学者批评这种行为,他称之为“迦南意识型态”(Canaanite ideology)。他说,这虽然是“思想上的时尚,但却与普通人所关心的无关。”[111]并认为迦南意识型态是一种“偏差的意识形态”,因为这个意识型态为了要与锡安主义对抗,间接承认了锡安主义中心思想的先验假设。锡安主义根本就是来自欧洲的运动,且是欧洲强施于此的行为,但迦南主义者放弃了这种认知,却将冲突推到迦南人与希伯来人对抗的时代,无意间承认了以色列争夺此地的历史地位[111]。

近年来,许多基因证据显示,大多数的犹太人支系、巴勒斯坦人,和少部分的黎凡特人,具有比较相近的血缘关系[118]。 Nebel提出的一份DNA研究指出,基因证据支持“‘部分,或大部分’的巴勒斯坦穆斯林的血缘是源自于‘大部分是基督徒或是犹太人的当地居民’,到7世纪阿拉伯扩张才改变其信仰。”[118]他们还发现了巴勒斯坦穆斯林,与德系和西班牙系犹太人有大量基因重叠,但还是有一些明显的不同,这可能是因为与犹太人长期地理隔离,且后来阿拉伯人移入通婚所致[118]。 在遗传谱系的研究方面,有一项关于人类Y染色体DNA单倍群的短串联重复序列的研究。而研究样本则是巴勒斯坦地区的人民,其中基督徒44位,穆斯林119位。研究结果指出,巴勒斯坦基督徒与穆斯林在遗传上有所差异。巴勒斯坦基督徒有31.82%属于E1b1b(单倍群E-M123),11.36%属于G2a(单倍群G-M201),9.09%属于J1(单倍群J-M267。而巴勒斯坦穆斯林则有37.82%属于J1(单倍群J-M267,19.33%属于E1b1b(单倍群E-M123),5.88%属于T(单倍群T-M184)[119]。 在2003年,根据谢米诺(Semino)等人有关遗传谱系的研究中指出,贝都因人有62.5%属于单倍群J-M267,巴勒斯坦阿拉伯人有38.4%,伊拉克人有28.2%,德系犹太人有14.6%,西班牙系犹太人则有11.9%[120]。闪米特人(包括犹太人)通常比其他族群拥有较多的J1的Y染色体,而其他族群则通常带有Y-haplogroup J[120][121][122][123][124]。

根据Balanovsky等人的研究,在达吉斯坦的北高加索地区拥有最多带有单倍群J-M267的人,其中又以Kubachi地区的居民比例最高(99%),其次是Kaitak(85%)和Dargins(69%)。[125]

单倍群J1是M267亚分支的祖源,发源于南黎凡特。在新石器时期,带有J1单倍群者自南黎凡特移入埃塞俄比亚及欧洲,并繁衍后代。而其在各族群中的分布如下:

- J1在南黎凡特的族群中最为常见,像是叙利亚、伊拉克、阿尔及利亚和阿拉伯。

- 犹太族群中,J1的遗传比率大约15%,单倍群J2(M172)(八个子单倍群)则约占J1的两倍(<29%)。

- 土耳其和伊朗等非闪米特语系国家,J1的遗传比率明显骤降。

7世纪时,阿拉伯扩张,将来自阿拉伯半岛的单倍群J1带入北非,形成单倍群J1的第二次扩张[120]。

单倍群J1(Y-DNA)包含了加利利阿拉伯人[118]和摩洛哥阿拉伯人[126]的典型单体型。与之相关的典型单体型是“科恩典型单体型”(Cohan Modale Haplotype)。“科恩”是亚伦(Aaron)后人的后裔,为早期犹太人的祭司阶级[127][128][129]。J2已知与古希腊人的活动有较密切的关联,因此主要可以在欧洲及南欧觅得。

根据2010年Behar等人的研究《犹太民族的全基因组结构》,有些巴勒斯坦人的基因比较接近贝都因人、约旦人和沙特阿拉伯人,这篇研究指出了巴勒斯坦人的部分基因来自于阿拉伯半岛[130]。

另一项研究指出,巴勒斯坦人同约旦人、叙利亚人、伊拉克人、土耳其人和库尔德人一样,他们的人类线粒体DNA单倍群(一种母系遗传的基因)是来自漠南非洲。在施测的117名巴勒斯坦人中,有15名的线粒体带有漠南非洲基因。这表示在过去的数千年间,有女性自东非移入近东地区。造成这种迁徙可能有许多原因,但最可能的原因是阿拉伯人的奴隶贸易。在数千年的历史中,这些奴隶被解放、同化、通婚,造成它们的基因溶入的近东族群中[131]。

根据Nebel等人在2002年的研究《阿拉伯种族扩张的基因证据》(Genetic Evidence for the Expansion of Arabian Tribes)指出,目前观测到Eu10(即J1)频率最高的阿拉伯族群是在中东(30%–62.5%)[132][133]。

Haber等人在2013年所做的研究发现,“叙利亚、巴勒斯坦和约旦等地的穆斯林族群,与摩洛哥和也门的穆斯林族群属于同一支系。”作者们表示,信仰与黎凡特人的基因组具有强烈的连结,并重建了伊斯兰教统治黎凡特地区的基因结构。“原则上,如果巴勒斯坦人仅是单纯的改信仰伊斯兰教,并不会造成基因的流动,尤其是相隔如此遥远的族群。因此可以明显的看到在巴勒斯坦改变信仰的这段期间,族群重整的关系。”他们还发现“黎凡特人的基因比起中东人,更类似于欧洲人的。”[134]

巴勒斯坦的贝都因人被认为是阿拉伯人的后裔,而非单纯只是在语言及文化上受到阿拉伯化的民族。

有少数的贝都因人分布在较北端的加利利,然而这些人并不是前720年亚述国王萨尔贡二世安置在撒马利亚的阿拉伯人后裔。“阿拉伯”这个名词,还有阿拉伯人出现在叙利亚沙漠和肥沃月弯,首见于公元前9世纪的亚述文献。[135]

在阿拉伯四大哈里发时代,穆斯林征服黎凡特。于是,此地的语言便由亚拉米文和希腊文等语言转变为了阿拉伯文[136]。虽然在表面上,原先的语言从此地消失了。然而,在巴勒斯坦阿拉伯语中,仍然可以寻找到一些踪影[137][页码请求]。

许多纳布卢斯的巴勒斯坦人据信是撒马利亚人的后代[138]。时至今日,有许多纳布卢斯人仍保有来自撒马力亚人的姓氏,如:Muslimani、Yaish、Shakshir等等[138]。

人口结构

| 国家与地区 | 人口数 |

|---|---|

| 4,420,549[139] | |

| 2,700,000[140] | |

| 1,318,000[141] | |

| 500,000 (阿拉伯世界外最大的侨居地)[142][143][144] | |

| 434,896[145] | |

| 405,425[145] | |

| 327,000[141] | |

| 美洲 | 225,000[146] |

| 44,200[146] | |

| (估计) 40,000[141] | |

| 其他 波斯湾国家 | 159,000[141] |

| 其他阿拉伯国家 | 153,000[141] |

| 其他国家 | 308,000[141] |

| 总计 | 10,574,521 |

由于缺乏巴勒斯坦人大离散总人口数的资料,以及在英国托管时期的确切总人口数,巴勒斯坦人的人数一直没有一个定论。巴勒斯坦中央统计局(Palestinian Central Bureau of Statistics,PCBS)在2004年10月20日为声称,截止2003年底为止,全球的巴勒斯坦人数约有960万人,比2001年多了80万人[147]。

2005年,美国-以色列人口结构研究小组(American-Israel Demographic Research Group,AIDRG)重新审视了PCBS的数据及统计办法[148]。在他们的报告中[149],他们宣布PCBS在统计方法上出现了一些错误,且他们自行增加了130万人的假设值。经过详细的比对(与巴勒斯坦卫生部比对生育率、与巴勒斯坦教育部比对六年来的注册人数等等),调查中的被算错的人数有:

- 出生率:308,000人

- 移入及移出人数:310,000人

- 没有计算到移入以色列的人:105,000人

- 重复计算耶路撒冷的阿拉伯人:210,000人

- 计算到已移民的居民:325,000人

- 其他失误:82,000人[150]

然而,这份报告最后被耶路撒冷希伯来大学的人口统计学者塞尔吉奥·德拉帕哥拉(Sergio DellaPergola)批评[151]。德拉帕哥拉认为AIDRG的调查误解了人口统计的原则,[152]他批评AIDRG选择性的使用数据,并且在修正的过程中,反而扩大了误差。此外,这份报告引用了巴勒斯坦选举名册的资料,然而却忽略了有些人并没有登记选举权。而且资料中的每名妇女产子比也太低,不符合真实情况。DellaPergola批评这份数据犯下了“典型循环错误”,并重新估计西岸地区和迦萨地区的巴勒斯坦人数。他的资料显示,截至2005年底为止约有333万人。如果包含东耶路撒冷的族群,应该有357万人。这个数字只比PCBS做出来的数字稍微低一点[151]。

AIDRG的研究也被伊恩·鲁斯提克(Ian Lustick)批评,他认为这份报告比原本错误更多,且深化了政治议题[153]。

2009年,在巴解组织的要求之下,“约旦撤回数千名巴勒斯坦人的公民权,使巴勒斯坦的人民永久地居于国内。”[154]

许多巴勒斯坦人侨居于美国,特别是在芝加哥。[155][156]

目前约有600,000的巴勒斯坦人居住于美洲。巴勒斯坦人移民至美洲的因素,大多是当时在以巴冲突时造成的经济衰退,为了求生存而移民[157],许多移民是来自伯利恒。这些移民到拉丁美洲的人大多是基督徒,且其中一半的人居住于智利。[6]萨尔瓦多[158]和洪都拉斯[159]也拥有为数不少的巴勒斯坦人,这甚至还有巴勒斯坦裔的总统(萨尔瓦多前总统埃利亚斯·安东尼奥·萨卡,和洪都拉斯前总统卡洛斯·罗伯托·弗洛雷斯)。巴勒斯坦人口数较少的伯利兹,也有一位巴勒斯坦人部长-萨伊德·慕沙(Said Musa)[160]萨尔瓦多政治家和前游击队领导人,也是巴勒斯坦移民的孩子[161]。

2006年时,联合国救济暨工程处(UNRWA)的巴勒斯坦难民营总共收容了4,255,120名巴勒斯坦难民。这些难民包括1948年第一次中东战争逃离或被驱逐的人们,但不包含逃到UNRWA负责区域外的难民[145]。根据这些数据,将近一半的巴勒斯坦人口都是已登记难民。其中加沙的993,818名难民,和西岸的705,207名难民,是从被以色列占领的城镇中逃出的[162]。

UNRWA的资料不包含274,000名以色列境内的巴勒斯坦难民。在以色列境内,每5.5名阿拉伯人就有一位是巴勒斯坦难民[163][164]。

位在黎巴嫩、叙利亚、约旦和西岸等地的巴勒斯坦难民营,是按照难民的家乡来分的。因此,在难民营中出生的小孩第一件要知道的事就是自己的原乡。David McDowall写到:“...对于巴勒斯坦这片土地的思念,充斥了整个难民营。且这种气氛在年轻一代尤甚,就是那些家乡仅在想像中存在的一代。”[165]

以色列将难民与其家乡隔离的政策,始于戴维·本-古里安和约瑟夫·魏兹(Yosef Weitz)的构想,并于1948年6月的以色列国会上通过[166]。当年12月联合国通过了第194号决议,内容表示:“难民希望可以与邻居们一同和平地回归他们家乡的这个愿望必须被保障,并且应该尽快订定他们返乡的时间表。并且应该根据国际法以及平等原则,对于那些选择不返乡,以及财产上受到损失者,应该获得政府或者行政当局的补偿。”[166][167]尽管包含美国总统哈瑞·S·杜鲁门在内的国际社群,都表示以色列必须让巴勒斯坦人返回他们的家乡,然而以色列却断然拒绝[167],甚至之后还变本加厉地立法防止巴勒斯坦难民返乡,并没收其财产[166][167]。

为了维持1965年阿拉伯联盟的决议,大多数阿拉伯国家拒绝给予巴勒斯坦人公民权,声称如此会使他们失去返回巴勒斯坦的权利[166][168]。但埃及还是在2012年给50,000巴勒斯坦人公民权,这些人大多来自加沙地带[168]。

巴勒斯坦人大多是逊尼派穆斯林[170]。其余的还有少部分的社群信仰基督教,像是德鲁兹人和撒马利亚人。而巴勒斯坦犹太人现今则普遍认为自己是以色列人。

十九世纪末之前,巴勒斯坦大多数偏乡地区并没有清真寺。

在巴勒斯坦,伊斯兰教和基督教之间的文化交流相当频繁,也使这两个宗教的宗教图像和象征相互影响[105]。有些节庆,像是“死者之日”(Thursday of the Dead),就同时是穆斯林和基督徒的节庆。他们有时也崇拜同样的人物,像是哈霍(Halhul)地区崇拜的先知约拿,还有圣乔治(阿拉伯语称之为“el Khader”)。巴勒斯坦的居民会在一个叫做“马卡姆”(maqaam)的小屋中供奉这些圣人,马卡姆通常设置于老角豆树或老橡树下[105]。虽然崇拜偶像在正统伊斯兰教教义中是被禁止的。然而,巴勒斯坦的人民还是将圣人视为与阿拉接触的媒介,圣人的祠堂仍然随处可见。[105]巴勒斯坦人类学家阿里·克列伯认为这证巴勒斯坦穆斯林和基督徒都相当程度上继承了闪米特信仰[105]。

19世纪中叶之前,信仰主要受到部落社会的影响[105]。1948年,有一个教士Jean Moretain,写道巴勒斯坦的基督徒“仅能从他们所属的部族中区分,如果他们所属的部落是信仰基督教的,那么他们就会是基督徒。但至于穆斯林要如何区分我就不知道了。”[105]但在克里米亚战争之后,奥斯曼土耳其给予法国等西方列强特殊待遇,这给了巴勒斯坦人的信仰一次重大的影响[105]。信仰逐渐转变为构成群己认同的一种元素,并演变成巴勒斯坦的民族认同[105]。

1922年,英国当局对于巴勒斯坦地区进行了一次人口普查,统计的结果有752,048居民。其中有660,641名巴勒斯坦阿拉伯人(87%,包含基督徒和穆斯林)、83,790名巴勒斯坦犹太教徒(11%),以及7,617其他人种。贝都因人没有包含在这次的统计中,但在1930年英国的研究中指出,他们的人口约有70,860人[171]。

伯利恒大学的Bernard Sabella估计,全球巴勒斯坦人有6%的是基督徒,56%的人居住于历史上所描述的巴勒斯坦地区之外[172]。根据巴勒斯坦国际事务研究学会(Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs),在西岸和加沙的巴勒斯坦人有97%是穆斯林,3%基督徒。

巴勒斯坦地区的德鲁兹教徒则在以色列建国之后选择加入以色列,且他们的男性还在以色列国防军服役,但有些然还是自称为“巴勒斯坦德鲁兹教徒”[173]。根据Salih al-Shaykh的说法,大多数德鲁兹教徒不认为他们是巴勒斯坦人:“他们的阿拉伯认同源自于他们有相同的语言,并且有类似的文化和社会背景。但这与政治和认同并没有直接的关系,也与阿拉伯民族主义和巴勒斯坦人无关,他们没有必要与他们承担相同的命运。从这个观点来看,他们认同的是以色列,且强过他们的阿拉伯认同[174]。”

大约有350名撒马利亚人拿着巴勒斯坦人的识别证定居于西岸,也有差不多数量的人以以色列公民的身份定居于以色列的霍隆[175]。这些居住于西岸的撒马利亚人有些也在巴勒斯坦民族权力机构的立法机关担任民意代表[175]。他们通常以“居住在巴勒斯坦地区的犹太人”融入巴勒斯坦人群中,并保有自己特殊的文化认同[175]。

除“圣城守卫”(Neturei Karta)的成员外[176],几乎没有犹太教徒自认是“巴勒斯坦犹太教徒”或“信仰犹太教的巴勒斯坦人”。

有一位巴勒斯坦民族权力机构观察员Uri Davis,也自称为“巴勒斯坦犹太教徒”(后来在2008年为了娶Miyassar Abu Ali改信仰伊斯兰教)[177]。

巴哈伊信仰的创始人巴哈欧拉来自于伊朗,但最后死于奥斯曼帝国统治下的阿卡。巴哈欧拉被囚禁在阿卡长达24年,并埋骨于此,因此教徒建了一个祠堂来纪念他[178][179]。

根据巴勒斯坦中央统计局(PCBS)的资料,2013年约有4,420,549名巴勒斯坦人居住在巴勒斯坦地区。其中西岸2,719,112人,加沙1,701,437人[139]。而以色列中央统计局的资料显示,约有1,650,000人的阿拉伯以色列公民[3]。

约旦官方没有对于巴勒斯坦人的人口数提出统计数据,但据估计约有半数的约旦人为巴勒斯坦人[180][181]。因此如果这样计算,2008年约旦约有3百万名巴勒斯坦人[181]。PCBS在2009年的资料上是324万人[2]。

语言

巴勒斯坦阿拉伯语是巴勒斯坦人(包括1948年以色列建国后仍留在巴勒斯坦的人)说的一种黎凡特阿拉伯语的方言。巴勒斯坦阿拉伯语有来自中东(如亚拉米文)及欧洲语言的词汇[182]。在7世纪伊斯兰教扩张和黎凡特地区被阿拉伯化之前,巴勒斯坦原先使用的语言主要是亚拉米文、希腊文和叙利亚语[183],而阿拉伯语也在某些地方被使用[184]。

巴勒斯坦阿拉伯语可分为三个方言:

- 城市巴勒斯坦阿拉伯语

- 农村巴勒斯坦阿拉伯语(使用于乡村及都市周围地区)

- 贝都因巴勒斯坦阿拉伯语(使用于约旦河谷南边)

这三个语言的最著名的区分方法是观察他们在“Qāf”的示播列(shibboleth,语言特征)。乡村的巴勒斯坦阿拉伯语有一些与众不同的特征。例如将字母“qaf”发作“kaf”,这点将其与其他阿拉伯语变体区分开来。城市的巴勒斯坦阿拉伯语与北黎凡特阿拉伯语(如叙利亚和黎巴嫩的阿拉伯语)更为相像[185],在此处他们会念“qaf”;而贝都因巴勒斯坦阿拉伯语则会发作“gaf”[185]。

Barbara McKean Parmenter从20世纪初期人类学家爱德华·罗宾逊(Edward Robinson)纪录的巴勒斯坦地名当中发现到,巴勒斯坦人的地名保留了许多原始闪米特语族的地名,且其中有很多地名在圣经出现过[186]。

在以色列工作或居住的巴勒斯坦人,大多可以用现代希伯来语沟通。

文化

巴勒斯坦人类学家阿里·克列伯认为,伊斯兰史学在7世纪占领巴勒斯坦之后,形塑了巴勒斯坦的文化认同,他写道:

“巴勒斯坦人来自于异教徒的事实被他们自己彻底抹煞掉了。这些居住于巴勒斯坦的族群们,随着他们接受了新的信仰、语言和文化,他们抹灭了自己原有的历史和信仰[105]。”

然而,巴勒斯坦的农民文化仍然保留了大量伊斯兰教影响前的文化。这让19世纪后叶的西方学者和探险家可以由此一窥伊斯兰渗透前的文化[187],并主张巴勒斯坦人原本就是“异教徒”,不是原本就应该信仰伊斯兰教。这个观念一直持续到20世纪,并与信奉巴勒斯坦民族主义的民族学者进行论战。

陶菲克·迦南(Tawfiq Canaan)和一些巴勒斯坦作家写了“本土”民族志,并发表在《巴勒斯坦东方学会杂志》(The Journal of the Palestine Oriental Society,1920年–1948年),并着重在“巴勒斯坦本土文化”和农业社会上,忧心现代化对于这些文化的破坏[111]。Salim Tamari相信在巴勒斯坦的农民的生活模式中,可以看见许多远古时期所遗留下来的文化资产,例如说像迦南人、非利士人、希伯来人、亚拉米人和阿拉伯人的文化[111]。

巴勒斯坦文化与邻近的黎凡特国家息息相关,像是黎巴嫩、叙利亚、约旦,和其他阿拉伯国家。他们的特殊文化,无论是在艺术、文学、音乐、服装,和饮食都透露著此一信息。[188][189][190]

2009年3月,耶路撒冷成为阿拉伯文化首都。阿拉伯文化首都是一个由联合国教科文组织和阿拉伯联盟根据“文化首都计划”一同举办的计划,希望可以提振阿拉伯文化,并刺激阿拉伯的区域合作。

巴勒斯坦的艺术与他们的社会一样,依地域分成四个中心,分别是:西岸、加沙地带、以色列和阿拉伯世界的巴勒斯坦侨民。此外还有欧洲和美国等其他国家的海外侨民。[191]

巴勒斯坦曾经被许多政权统治过,这些统治者的痕迹也反映在他们的饮食中。一般来说,现代的叙利亚-巴勒斯坦菜肴主要被三个曾经统治过他们的伊斯兰政权影响,分别是:阿拉伯人、受波斯影响的阿拉伯人,和土耳其人[192]。在奥米亚王朝时期,阿拉伯人征服叙利亚和巴勒斯坦,他们在饮食上较为简单,以米食、羊肉、发酵乳及干果为主[193]。由于伊斯兰教的戒律和崇尚节俭的精神,这种的饮食文化一直到来自巴格达的阿拔斯王朝兴起才有所改变。由于巴格达自古以来就是波斯的文化及行政中心,因此阿拔斯王朝下的阿拉伯文化融入了一些波斯文化的色彩,并在9世纪到11世纪的期间扩展到整个王朝[192]。

巴勒斯坦有几道本地菜肴驰名整个阿拉伯世界,像是:“kanafeh”、“纳布卢斯乳酪”、“阿卡乳酪”,和“musakhan”。“Kinafe”发源于纳布卢斯,里面通常塞著加了甜味的纳布卢斯乳酪。

“Mezze”是一种在中东及巴尔干地区特有的饮食习惯,著名的菜有:“鹰嘴豆泥”、“塔布勒沙拉”、“baba ghanoush”、“脱乳清酸奶”和“zate 'u zaatar”。“zate 'u zaatar”,他是由皮塔饼沾上橄榄油、磨碎的百里香,和芝麻。

巴勒斯坦还有一些著名的前菜,像是“waraq al-'inib”,它是以煮过的葡萄叶包裹熟饭和碎羊肉。另外还有“Mahashi”,那是将像是密生西蒙芦、马铃薯、莴苣,和唐莴苣等蔬菜混和载一起的什锦菜肴。

巴勒斯坦的电影业,整体来说较阿拉伯电影青春洋溢,且获得许多欧洲国家及以色列人支持[195]。巴勒斯坦电影不一定是以阿拉伯语为主;有些以英文、法文或希伯来文制作。超过800部电影是以巴勒斯坦为主题,包括巴勒斯坦人、以巴冲突等等。[来源请求]像是,《Divine Intervention》或是《立见天国》等等。

巴勒斯坦有许多手工艺品,至今已经在当地传了数百年。巴勒斯坦的手工艺品包含刺绣、编织、陶艺、手工皂、玻璃工业,和橄榄木、珠母贝雕刻等等。[196][197]

巴勒斯坦是个人文荟萃的地方,教育程度普遍很高。也出现了一些通才,像是梅·齐亚德(May Ziade)和哈利勒·贝迪亚斯(Khalil Beidas)等人。1960年代的时候,西岸地区的青少年就读高中的比率,比邻国黎巴嫩都还高[198]。密特朗总统时期的法国前外交部部长克洛德·谢松(Claude Cheysson)在他80几岁的时候说:“近到距今三十年前,(巴勒斯坦)可能拥有阿拉伯世界中,数量最庞大的菁英分子。”[199]

对巴勒斯坦教育有贡献的人物,包含了大离散时期的爱德华·萨伊德和加达·凯米(Ghada Karmi),阿拉伯以色列公民埃米尔·哈比比(Emile Habibi),和约旦人易卜拉欣·纳斯鲁拉(Ibrahim Nasrallah)[200][201]。

巴勒斯坦文学扩大了阿拉伯文学的意境。巴勒斯坦文学跟其他阿拉伯文学作品不太一样,是以领土的疆界来定义文学作品的分布范畴。比如说,埃及文学就是指在埃及出产的文学。但是有许多巴勒斯坦人在第一次中东战争后的大流散时期就离开了自己的家乡,甚至到了1967年彻底失去自己的国家,使得这种定义显得不符实际,因此巴勒斯坦文学是以个人的民族来定义[202][203]。

同时期的巴勒斯坦文学的风格通常带有讽谕性、自我存在的探索,以及民族认同上的议题[203]。其他常见的议题包括,抵抗以色列占领、流亡、思乡情结等等[204]。

巴勒斯坦文学常常带有政治性,像作家Salma Khadra Jayyusi和小说家Liana Badr,他们提到他们必须在文学作品透露出一种“集体认同感”和奋斗的“正当理由”[205]。但也有人反对这种想法,他们认为这违反了艺术的精神[205]。诗人Mourid Barghouti经常提到:“诗歌无关政治、无关战事,它们是是庶民的生活。”("poetry is not a civil servant, it's not a soldier, it's in nobody's employ.")[205];Rula Jebreal的小说《Miral》描述了欣德·侯赛尼(Hind al-Husseini)在第一次中东战争的代尔亚辛村大屠杀后,于耶路撒冷建立孤儿院的故事[206][207],以及以色列建国的事件。

许多评论家认为巴勒斯坦文学作品从1967年开始,从地理上可分为为三个分支:

Hannah Amit-Kochavi在2003年《Studies in the Humanities》发表了一篇文章,提出了两分支的分法:以色列本土和以色列境外[202]。出了地理分界她还提出了时间上的分野-1948年前后的文学作品[202]。

Steven Salaita则为英文写成的巴勒斯坦作品提出了四分支的分法,此类作品主要以旅居美国的巴勒斯坦作家所写[208]。

巴勒斯坦的诗歌融入了伊斯兰教渗透前的形式,以及大众艺术文化,吸引了数以千计的巴勒斯坦人欣赏。1980年以前,巴勒斯坦的城镇上时常可以看到吟游诗人吟唱传统诗篇[209]。1948年的大流散之后,诗歌转变为政治行动者传达意念的工具。在1952年以色列公民法通过之后成为阿拉伯裔以色列人的巴勒斯坦人之中,产生了一群反抗以色列的诗人,像是马哈茂德·达尔维什、萨米赫·卡西姆(Samih al-Qasim)、陶菲克·萨雅德(Tawfiq Zayyad)[209],但这些诗人写出来的作品长年来并没有在阿拉伯世界流传,因为以色列与阿拉伯世界大多数国家没有邦交。直到流亡黎巴嫩的诗人格桑·卡纳法尼在1966年出版了一套全集,收集了这些诗人的作品,这些作品才得以在阿拉伯世界中流传[209]。

巴勒斯坦诗人时常在作品中透露出一种对于故乡的一种强烈羁绊、回到故乡的渴望,和失去故乡的惆怅[209]。

民俗传统

巴勒斯坦的民俗传统是文化的总体呈现,包含音乐、舞蹈、传说、口述历史、谚语、笑话、民间信仰和服装等等。许多知识分子致力于保存这些民俗,像是Nimr Sirhan、Musa Allush、Salim Mubayyid,和1970年代的巴勒斯坦民俗社群,都是维护这些文化资产的一分子。这些族群希望可以寻回伊斯兰教和希伯来人进入前的文化,像是迦南人和耶布斯人的文化[111]。他们的努力成果举办迦南人的“Qabatiya节”,和由巴勒斯坦文化部每年一度的耶布斯音乐节[111]

19世纪末到20世纪来到巴勒斯坦的外国观光客经常对于巴勒斯坦服装的多样性感到惊奇,特别是法拉欣和乡村女性的服装。1940年代之前,女人的经济地位、结婚与否,或是来自哪里,都可以从衣服中的布料、颜色、剪裁、刺绣,和图纹中探知[210]。

1960年代开始,新式样的服装逐渐从难民营中出现,尤其是在1967年之后。例如“六带装”(six-branched dress),它的设计是自腰间系上六条宽带子[211]。原先乡村是样的服装逐渐被这些据称富有“巴勒斯坦风格”的新式服装取代。[212]

巴勒斯坦的妇女接受了公益计划的协助,在难民营中发展刺绣文化。也因此,在第一次巴勒斯坦大起义前,西岸和约旦的女性习惯穿一种长围巾,但这项风潮后来在西风东渐下逐渐消失[213]。

巴勒斯坦民间故事(Palestinian Hikaye)通常是以口耳相传的方法流传下来。这些故事虽然通常带有一些奇幻色彩,但也常常涉及有关中东阿拉伯社会和家庭中的真实议题。由于这些故事大多是由母亲说给孩子听的,因此这些民间故事成为女性抒发社会观点的管道,我们也可从中探知以女性的角度,所观察的生活背景。其中大多数描述战争的故事都包含了女性在欲望和义务中交缠不解的情绪[214]。

有些母亲和孩子们汇聚在一起,在冬天的夜晚中讲述这些故事。男人通常认为自己不适合参与这种活动,所以鲜少参与。口述故事的张力就在叙述者使用语言的方法、强调、韵律和语调,她们利用这些能力吸引听众,并将他们引入奇幻世界。这些故事通常由年长女性来讲述,但随着电视和其他大众媒体的兴起,有人表示这种文化正在逐渐消失当中。

在巴勒斯坦的传统上,讲这些传说的讲者要先邀请讲者感谢上帝、穆罕默德,或是童真玛利等等,并且要讲一段开场白:“这个故事有可能存在,也有可能不存在,在很久很久以前...”[209][215]其实在整个阿拉伯世界在说故事方面,有很多制式化的元素存在,虽然他们押韵结构上有很大的不同。

有些常在传说中被提及的超自然角色有:可以瞬间跨越七大洋的精灵、巨人、琥珀眼黄铜牙的食尸鬼等等。故事通常以喜剧收场,而说故事的人就会以“小鸟归巢,愿上帝祐您今晚平安。”[209]

巴勒斯坦音乐在阿拉伯世界中相当知名[217]。1948年之后,巴勒斯坦人开始将国家地位的诉求以及民族情感融入音乐的主题当中。传统的巴勒斯坦歌曲有:“zajal”、“ataaba”、“Bein Al-dawai”、“Al-Rozana”、“Zarif – Al-Toul”、“Al-Maijana”、“Dal'ona”、“Sahja/Saamir”、“Zaghareet”。在近三十年内,巴勒斯坦的国家音乐及舞蹈团(El Funoun)和Mohsen Subhi重新谱写了传统婚礼音乐,像是《Mish'al》(1986)、 《Marj Ibn 'Amer》(1989)和《Zaghareed》(1997)[218]。“Ataaba”是一种传统民谣,由四句诗句构成,配上特有的格式和旋律。Ataaba很特别的一点是,前三句话的末尾要以同一个字结尾,但他们三个字分别指不一样的三样东西,而第四句则是总结。常以dalouna伴奏。

巴勒斯坦嘻哈音乐,据说是从1998年Tamer Nafar的乐团DAM开始的[219]。这些巴勒斯坦年轻人打造了巴勒斯坦音乐的新序章,它融合了阿拉伯旋律,和嘻哈的节奏。歌词大多为阿拉伯语、希伯来语、英语,有时甚至是法语。从那时候开始,嘻哈便在巴勒斯坦地区、以色列、英国、美国和加拿大的艺术家中流行起来。

年轻的巴勒斯坦音乐家们,将1970年代发源于纽约的老派嘻哈音乐融入音乐当中,并在其中抒发他们自己在生活、工作,以及在当下的政治和社会氛围中所遭受到的愤懑,并试图以这种音乐取代那些有关以巴冲突的刻板印象和煽动性对话[220]。

嘻哈音乐家们受美国饶舌音乐所传递的信息所影响。Tamer Nafar说:“当我听到Tupac唱的‘这是一个白人的世界’(It's a White Mans World)时,我便决定要认真看待我们的嘻哈音乐。”[221]

影响巴勒斯坦嘻哈的除了美国嘻哈之外,还有一些巴勒斯坦以及阿拉伯音乐的元素,例如“zajal、mawwal和saj”,使巴勒斯坦嘻哈中含有阿拉伯音乐的语汇、打击乐和抒情歌。

此外,许多原先应用于古典巴勒斯坦音乐的中东和阿拉伯弦乐器,后来成为以色列和巴勒斯坦嘻哈的节奏乐器,发展成为一种全新的区域特色。以色列式的嘻哈特别强调希伯来语的重音;巴勒斯坦音乐则常常是利用阿拉伯语的温润语调,配合有节奏的音乐。“巴勒斯坦人的谈吐,就如同音乐一般。他们的音乐通常是纯粹的一段旋律,再以单声部,配合上复杂的演唱技巧和强节拍来演奏。”[222]

在巴勒斯坦古典音乐中,手鼓的出现代表的是对于声乐、口语以及打击乐,产生了文化上的审美观。这种审美观,尔后被用做嘻哈的基本素材。这种嘻哈音乐加入了传统、创新以及非主流的元素,并融入了阿拉伯音乐及带有政治色彩的音乐,使巴勒斯坦的政治议题可借由音乐表达出来[221]。

参考文献

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.