中国货币史

来自维基百科,自由的百科全书

中国货币有着悠久的历史,早在先秦时期就出现了多种通用货币。中国北宋的四川地区于公元九世纪发行了人类历史上第一种纸钞“交子”。到了元代,中国发行了世界上第一种流通全国的法定货币“宝钞”(纸钞)。

先秦时期

贝币被确信是中原一带最早的货币形式,它出现在大约三千到四千五百年前。汉字中的“货”、“买”、“卖”、“贩”,以及许多与产品交换有关的字,都是以“贝”作为部首。 然而,贝作为货币的流通程度仍旧是未知的,但它应该在市场中占有了主导位置。而由骨、木、石、铅和铜为材料制作的贝的仿制品则在当时的贸易体系中十分常见。

在中国的商代,已经开始以贝壳作为货币使用了,随着商品经济的发展,天然的贝壳作为货币渐渐供不应求了,于是出现人工贝币,如石贝币、骨贝币、蚌贝币等。到了商代晚期,出现了用铜质的金属贝币。

铜贝在商朝(约前1500 - 约前1046)旧都殷墟的遗址中被发现,而铜成为了周朝的通用货币。

根据目前的发现,中国人在人类历史上最早开始使用金属货币。目前世界上现存最早的金属铸币——铸造铜贝,出土于中国河南省安阳市大司空村商代晚期(公元前14世纪-公元前11世纪)的墓穴中。[1][2]当时,铸币与更早使用的贝壳相似,所以它被命名为贝币。[3][4][5]

在战国时期(前476年,一说前453年或前403年~前221年),中国使用的铜质铸币主要有三种形态: 两周、魏国、韩国和秦国使用铲形的布币;齐国使用刀形的刀币;赵国和燕国在战国时期先使用布币,后使用刀币;楚国的蚁鼻钱。

秦至两汉

作为统一中国的一部分,秦始皇(前259年-前210年8月11日)取消了原来六国流通的货币,代之以根据秦国以前使用的铸币设计的全国统一的铜钱——秦半两。这种铜钱为圆形,中部有方孔,为金钱俗名“孔方兄”的由来。这一式样直到20世纪初的中国仍在使用。由于单个硬币的价值低,中国人习惯上将一千个铜钱串在一起。然而,政府税收同时以铜钱和产品(比如丝绸卷)的形式征收。薪金在秦朝和两汉则以数石粮食的形式支付。

五铢是一种古铜币,钱重五铢,上有“五铢”二字,故名。初铸于西汉汉武帝元狩五年(公元前118年),东汉、蜀汉、魏、晋、南齐、梁、陈、北魏和隋都有铸造,重量形制大小不一。唐朝武德四年(公元621年)废止。但旧五铢仍然在民间流通。五铢跨度大、是中国历史上数量最多、流通时间最久的钱币。

晋至隋

三国魏晋南北朝时期的社会动乱,金属货币的流通范围减小,且形制多样,币值不一,出现了重物轻币的现象。

三国时期的曹魏实行的实物货币政策,魏明帝时恢复铸行五铢钱,形制与东汉时期五铢相似。蜀汉和东吴多实行大钱。蜀币主要有:直百五铢、直百等。吴币主要有:大泉五百、大泉当千、大泉二千等。

西晋成立后主要沿用汉魏旧钱,兼用谷帛等实物;东晋成立之初则沿用用吴国旧钱,后来出现了五铢小钱,相传是吴兴沈充所铸,所以又称:“沈郎五铢”。

十六国期间的成汉李寿铸行了中国最早的年号钱“汉兴”钱;南北朝时期的社会十分动荡,币值混乱,私铸现象严重。北朝从北魏开始,钱文逐渐摆脱纪重局限,逐步向年号钱制过渡。

唐代

唐武德四年铸行的铜钱——开元通宝,以前的纪值纪重钱币一去不复返,代之的是宝文币制(主要是通宝、元宝和重宝)。开元通宝是唐朝三百年的主要铸币,另外还铸有乾封泉宝、乾元重宝、大历元宝、建中通宝、咸通玄宝及史思明所铸顺天元宝、得壹元宝等。

后来出现了飞钱,是唐宪宗时代产生的一种汇兑制度,商人在京城把钱交给诸军、诸节度使、诸道进奏院或者富豪门阀等单位,单位开立票券,商人可携券到其它地区的办事处取钱。这种汇兑方式减低了铜钱的需求,缓和钱币的不足,同时减轻了商人贸易时携带贵金属或铜钱的不便。由于飞钱轻便,又有一些官员或富豪的保证,在大额交易时,有些商人会直接使用飞钱,虽然飞钱属于汇票并非真的货币,但飞钱仍可以说是最早的纸币雏形。

五代十国

五代十国政治分裂割据,改朝换代像走马灯一样,各国以铸恶钱来增强自身实力,以达到削弱他国力量的目的,故钱币甚多,但品质不高。

两宋

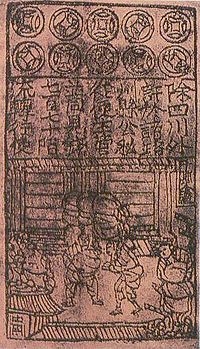

宋朝(960-1279)早期,中国再次在五代十国的基础上统一了币制。宋朝之前的硬币中,北部各国更喜欢使用铜铸币。南方各国则使用铅或铁铸币,四川使用自己的铁币。它们在宋朝初年还继续流通了一段时期。公元1000年,国家统一完成,中国进入一个经济快速增长的时期,这主要表现在铸币量的增长。1073年是北宋铸造硬币的高峰年,政府大约生产了600万串铜钱,每串铜钱包含1000枚铜币。北宋还铸造了超过200万串硬币,出口到亚洲内陆、日本和东南亚,成为当地的主导硬币。四川出现的被称为“交子”的纸质票据,被宋朝商人很快采用,成为最初的纸币。这被证明十分有用,所以国家开始接手这种形式的纸币,并在1024年首次推出。12世纪,许多形式的纸币成为中国的主流货币,包括如下:

| 类型 | 货币 | 始末 |

|---|---|---|

| 硬币 | 宋钱 | 第一代为北宋的宋通元宝,一直铸币至南宋末年。 |

| 纸钞 | 后蜀交子 | 北宋初年曾于四川地区所流行的票据和纸币,宋太祖曾下令回收,改以铁钱使用。 |

| 硬币 | 铁钱 | 宋太祖曾下令回收交子,改以铁钱使用。至1023年,北宋政府发行纸币新交子,铁钱遂被交子取代 |

| 纸钞 | 私交子 | 天禧四年(1020年)至地方政府益州知州寇瑊一度下令取缔交子,并将交子铺封闭。天圣元年(1023年)中央下令交子铺停止发行交子,已发行的交子全部回收。 |

| 纸钞 | 官交子 | 始于天圣元年(1023年),到了崇宁四年(1105年)设置钱引作为主要纸币,终至宝佑四年(1256年)﹐改钱引为四川会子。 |

| 纸钞 | 四川会子 | 宝佑四年(1256年)﹐原北宋的官交子改制为四川会子。 |

| 纸钞 | 关子 | 南宋绍兴元年(1131年)通行的一种暂时性纸币,有司因婺州屯兵,请椿办合用钱,而路不通舟,钱重难致,乃造关子付婺州。 |

| 纸钞 | 临安会子(东南会子) | 南宋时的纸币,绍兴三十年(1160年)于临安首度发行。于南宋景定五年(1264年)终结,被“见钱关子”所取代。 |

| 纸钞 | “见钱关子” | 南宋景定五年(1264年),丞相贾似道发行“见钱关子”,后被元钞所取代。 |

对子钱(或称对品钱,简称对钱)指两枚钱币同一种时期铸造,铸钱所用材质一致,钱币大小、厚薄、穿孔、轮廓都全部相同,钱上文字相同,而钱文书体不同各异(如一篆一隶)的钱币。[6]

辽夏金元

辽朝在耶律阿保机之父撒剌的时,已开始铸造货币。然而货币使用量不多,至辽世宗时,上京仍处于无钱交易而使用布的状态。各地都使用着不同货币,如辽圣宗以前铸币极少,圣宗之后渐起。但在流通货币中所占数量甚少,不及百分之二。主要的是宋钱,其次是唐、五代及他朝之钱。

西夏币制深受宋朝影响,但货币铸字的顺序与宋朝上-下-右-左不同,是程顺时针的上-右-下-左方向。其货币流通了近两个世纪,但实际生产出来的数量很少,在今日很罕见。

金朝早期使用旧有的宋、辽钱币,直到金、宋第二次议和,战争暂告结束后,才发行自己的货币。

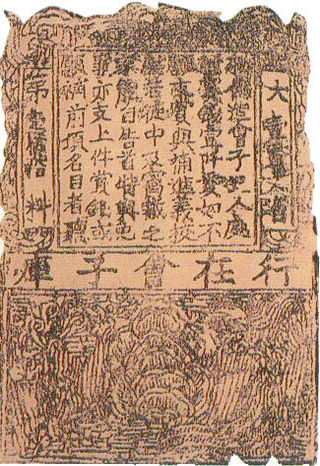

蒙古灭金国后,当时蒙古也仿效金国的交钞发行纸币,但只是暂时性的,流通领域有限,发行亦少,反而是地方割据势力多发行纸币。直到忽必烈即位后,力求填补财政空缺,统一货币。他认为华北地区应继续沿用历代铜钱货币体系,但当时华北的铜矿供应量不足以铸钱。有鉴于当时纸币已流通于金国且成本低廉,于是忽必烈决定发行纸币,称之为中统钞,并以金、银、绢为储备金,是世界上第一种法定货币。忽必烈的原意是先在华北地区发行纸币,待日后铜量充足之后就要仿效历朝铸造铜钱与纸币并用。但后来由于这种纸币体系并没有出现重大的信贷危机,因此忽必烈时期一直没有铸造铜钱。但在元代中叶至大(1308-1311)及元末至正,因为纸币被过量印制而大幅贬值,铜钱才作为辅助性货币开始使用。

蒙古灭南宋时,南宋的会子是东南、四川,和湖南等地的主要货币,用于财政收支和交易。南宋灭亡后,元朝以中统钞取代会子。在宋代会子流行的地区成立了平准库,汇集金银以备兑换,又设立行用库,加强回收金银。与华北不同,宋末时南中国部分地区惯用铜钱,因此蒙古灭南宋后,仍容许这些地区以铜钱作为流通货币。纸币在元朝末年、至正后期以前,一直信誉良好。元代的纸币发行量和发行地域均大大超过前代。元朝先后在首都大都和各行省设置了负责管理纸币印造、发行、兑换、检验伪钞、回收昏钞等机构;其中,中央的印钞机构称印造局,负责印造交钞库和定钞库等。元朝民间私有的金银均要上交朝廷。

由于1270年代起发生通货膨胀,使元初在1287年启用了新的纸币——至元钞,代替旧有纸币中统钞。但之后因无节制的印刷,导致通货膨胀的情况,并直到元末发行“至正钞”时依然存在。

明代

明朝(1368–1644)初期,即在其统一国家的早期同样曾尝试使用纸币,即为大明宝钞,然而这种货币同样经历了迅速的通货膨胀,它在1450年暂停发行,但是直到1573年仍在流通。直到明朝晚期李自成威胁北京时,这种纸币才在1643年和1644年重新印刷。在明朝大部分时期,中国有一个包括所有重要交易的纯私人货币体系。从海外流入的白银, 开始在南部省广东作为货币使用,并在1423年传到长江下游地区成为纳税的法定货币。各省税收自1465年起以白银的形式上交首都,灶户从1475年起开始使用白银支付,徭役豁免费从1485年起使用白银支付。中国对白银的需求部分通过西班牙人从美洲的进口得到满足,特别是秘鲁的波托西和墨西哥,在西班牙人1571年建立马尼拉之后。但这时的白银还没有被铸造为银圆。它们以重量为一个标准两(约36克)的银(被称为元宝)流通,尽管其纯度和重量在地区与地区间略有不同。

清代

清朝仍然保持着银铜共存的货币体系。铜质货币系统以文为基础。银质货币系统有几个单位,在清朝时的关系是:1两 = 10钱 = 100分 = 1000厘(银币)。

1889年,单位“元”被引入,与当时的墨西哥比索等价,并且细分为10角,100分,和1000文。1元相当于7钱2分(或0.72两)银,并且在那时硬币被这样用英语标记。

清朝最早发行的银币在广东的铸造局铸造,面额为5分,1角、2角、5角和1元。其他地区的铸造局在19世纪90年代开设并生产与之相似的铸币。面值为的1文、2文、5文、10文和20文的铜币也得到发行。清政府于1903年起,设立户部造币总厂开始发行自己的银元;以元为单位的纸币从十九世纪九十年代起,由众多地方银行、私人银行,以及清政府成立的中国通商银行和大清户部银行(即后来的大清银行)发行。

近现代

辛亥革命推翻清朝后,中华民国成立。南京临时政府迫切需要发行军用钞票取代之前清朝的货币。成功地,各省宣布脱离清政府独立并发行自己的军用钞票。1914年,《国币条例》颁布并规定银元为中华民国国币。尽管与封建王朝时期比,铸币的设计发生了改变,但是其规格和铸币用的材料大多保持不变,直到20世纪30年代。在20世纪20年代到30年代间,大部分地区的铸币局关闭,剩下的有些则一直开到1949年。

1931年5月中央银行发行关金兑换券,供缴纳关税。初时的关金券流通量有限。海关金单位兑换券由中央银行发行用以方便支付进口商品的关税。关金券与美元挂钩,比价为关金一元对四十美分。这种联系汇率在一九三五年被废除,银行允许投放关金券进行流通。市场中已经充斥着过多的纸币,关金券只能加速恶性通货膨胀。

1936年起,国民政府发行含铜量达五十个百份比的一分和二分硬币,五分、十分和二十分以及半圆的镍币(一段时间后材质改为铜镍合金)。1940年,发行铝制一分与五分硬币。

1920年代末至1930年代初,国际银价出现大幅波动,影响中国经济。特别是美国在1934年推出的《购银法案》令国际银价上升,导致中国银根短缺、利率急升。中国的白银大量外流,本国货币濒临崩溃。中国被迫放弃银本位。这种情况加剧了国内众多商业、省立和外资银行发行不同价值货币的情况。

1935年,国民政府进行币制改革,将货币发行权限制在四大国有银行:中国银行、中央银行、交通银行和稍后加入的中国农民银行。银元的流通被禁止,查禁私有白银。 发行新货币“法币”为法定货币。

1942年2月,关金提高含金量至0.88861克纯金,即一关金等于一美元。同年四月,定关金为一元折合法币二十元,与法币自由兑换,并且同时在市面流通。之后法币快速贬值,政府亦发行大额关金券,成为比法币面额更高的货币。

1945年抗日战争结束后,中央银行发行了"东北九省流通券",简称东北券。用以取代满洲国发行的纸币,它的价值大约是其他地区流通的法币的10倍。1948年,东北券被金圆券取代。东北券的发行使中国东北没有发生像法币流通区一样的恶性通货膨胀。

第二次世界大战爆发,政府大量印钞以满足军费开支,导致法币急剧贬值。战后,中华民国政府在1948年8月对币制进行进一步改革以消除恶性通胀。政府发行金圆券回收法币,比价为一元金圆券对三百万元法币对二十五美分。一元金圆券名义上价值0.22217克黄金。然而,这种货币并没有真正的由黄金支持,所以恶性通货膨胀并没有消失。

最终在1949年,中华民国政府再次宣布了一项改革,发行银圆券,恢复银本位。银圆券与金圆券的比率为一元银元券 = 一百万元金圆券,以中央造币厂铸造的银元作为发行支持。但是这种货币仅流通了很短的时间,中国共产党很快以武力夺取了中国大陆省份的控制权。它们被中国人民银行发行的人民币取代。但中华民国政府迁往台湾后,银元券在法规上的发行办法却一直保留,直到1992年才随着动员戡乱的结束在法理上废止。

台湾银行最初在日治时期的1899年由日本人建立。银行发行台湾银行券,与日元挂钩。中华民国政府接管台湾后,改组新设的台湾银行被许可继续发行自己的货币——台币,与台湾银行券等价。这是国民政府将台湾与流通法币的地区相隔离,使其远离恶性通货膨胀的尝试。但是,由于国共内战超量调度台湾物资,台币持续贬值。

1949年的货币改革之后,新台币诞生,法定比率为1银元 = 3元新台币。1949年旧台币以40000:1的比率被新台币取代。国民党撤退到台湾后,法律所规定的中华民国货币仍然为银元。由台湾银行发行的新台币只在中华民国台澎金马与大陈岛流通。2000年7月1日订颁的《中央银行发行新台币办法》将新台币正式订为中华民国国币。

1931年满洲事变,日军入侵满洲(中国东北)时,这里有多种货币在流通,包括各省银行发行的货币、国民政府发行的法币以及朝鲜银行与台湾银行发行的纸币。

满洲国建立后,日本人1932年7月1日在新京(今长春)成立了满洲中央银行。银行除了行使商业职能,还同时作为中央银行发行货币。满洲国圆最初规定1圆即23.91克白银,相当于1银圆,但是在1935年它脱离了银本位并开始与日圆按1:1的汇率绑定。二次大战日本投降时,满洲国圆被国民政府中央银行发行的东北九省流通券收兑。

在被日军占领之前,由主要在绥远,察哈尔,山西营业的银行察哈尔商业钱局发行货币。日本侵略后,银行撤离占领区并带走其全部资本和未发行的货币。日本军政府于1937年9月27日迅速成立了察南银行,行使货币发行权。

傀儡政权蒙疆联合自治政府成立后,当局将察南银行与察南丰业银行、绥远平市官钱局、冀东银行等三家较小的地方银行合并,成立蒙疆银行。蒙疆银行从1937年起发行蒙疆圆,与日本军用手票和日元等值挂钩。

日本占领中国期间曾建立了两个傀儡政权。在北方,设立在北京的“中华民国临时政府”成立了中国联合准备银行。联合准备银行1938年发行的纸币与国民政府发行的法币等值。虽然最初两者等值,但是1939年日本人开始禁止使用国币并任意设定联合准备银行券的汇率。 联合准备银行券在1945年抗日战争胜利后以5:1的比率被法币取代。

1938年南京维新政府成立,并设立华兴商业银行,由其发行货币,称华兴券。后1940年,该政权同中华民国临时政府合并并改组为南京国民政府。他们成立中央储备银行并在1941年开始发行中储券。尽管最初中储券与法币等值,但是它也被任意改变为与0.18元日本军票等值。1945年,中储券以200:1的比率被法币取代。

日本军用手票在东亚的日占区广泛分布。起初,它们的发行是用于支付士兵支出。这样做的目的是无限量的军票不能兑换为日元,这样就不会使日本发生通货膨胀。然而,它对东亚当地经济的破坏性影响却不可估量。

1937年起这种货币成为了中国日占区的“法定货币”。一段时间后它改由傀儡政权银行发行。然而在1941年到1945年间,军票在香港被强制使用。最初1元港币兑换2元军票,但是港币更受当地人欢迎并被大量囤积。为了解决这个问题,日军更于1943年6月起硬性规定军票为香港唯一合法的交易媒介并将军票面值贬至1元港币兑4元军票。

中国共产党在1948年和1949年取得中国大东北地区的控制权。1948年12月,共产党在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上,在河北省石家庄市组建了中国人民银行,接管共产党控制地区的货币发行权;另一方面,中华人民共和国公告,禁止外币、银元、黄金的流通,以及在一段短期的时间内可以用十万元金圆券兑换一元人民币。1957年12月,中华人民共和国开始发行面值为1分、2分、5分的铝硬币。自1961年起,请苏联代印人民币三元、五元、十元券。

人民币是中华人民共和国的官方货币。它在中国大陆是法偿货币,但在香港和澳门并不是。人民币的单位是元、角、分;一元对十角对一百分。分已经基本不再使用,所以流通的硬币中主要为一角、五角、一元硬币。纸币的面额从一角到一百元,它们在大小和颜色上都有区别。元是人民币的主要单位,用来计量货币,是货币的尺度。人民币一共发行了12种面额:1元、5元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元、10000元和50000元。这些面额一共有62种版别。1955年人民币以1:10000调整币值,第二套人民币发行了12种面额,包括1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、3元、5元和10元。

目前最新的第五套人民币于1999年10月1日起发行。货币有8种面值:1角、5角、1元、5元、10元、20元、50元和100元。2004年,带有毛泽东头像的1元纸币开始发行。从1999年起,流通的硬币共有1分、2分、5 分、1角、5角和1元面值。

大陆的中国银行是特许的主要外贸和外汇银行。在1979年到1994年间,外国游客到中国被要求使用中国银行发行的外汇兑换券进行交易。这种兑换券已经取消使用,取而代之的是人民币。

参见

注释

参考书籍

参考网页

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.