Утопия

изображение идеальной, но не осуществимой модели общества Из Википедии, свободной энциклопедии

Уто́пия (от др.-греч. οὐ «не» + τόπος «место», то есть «место, которого нет»[1]; по другой версии от др.-греч. εὖ «благо», то есть «благое место»[2]) — изображение идеального общественного строя в прошлом или воображаемом будущем (ухрония), либо в якобы уже существовавшей или существующей где-то стране (гетеротопия), либо как социальных преобразований, ведущих к воплощению идеала в жизнь. Утопия может иметь положительное значение как нормативный социальный идеал общества (или положения дел) совершенного качества[3].

В литературоведении XX—XXI веков утопии, как и антиутопии, рассматриваются в ряду жанров научной фантастики[4]. К. Рёмер[англ.] предложил следующее определение литературного жанра: утопия — это детальное описание воображаемой культуры, которая предоставляет читателю картину альтернативной реальности для критики собственной современности с интеллектуальных и эмоциональных позиций. Если автор и/или читатели воспринимают описываемую реальность как существенно превосходящую объективную действительность, — это эвтопия (то есть «настоящая» утопия); если описываемая реальность мрачна и значительно уступает объективной, — это дистопия, то есть антиутопия[5].

Принято деление утопий на «утопии реконструкции», предполагающие радикальное преобразование общества, а также «утопии бегства» от социальной действительности[6][7]. Утопия как одна из своеобразных форм общественного сознания традиционно воплощала в себе такие черты, как осмысливание социального идеала, критика существующего строя, а также попытки предвосхитить будущее общества[8].

В современных философских и общественных науках принято отличать утопии от утопизма. Утопизм, как тип сознания, по-видимому, имманентен человеческой природе и выражен в разнообразных формах мечтаний о настоящем или грядущем идеальном мире (включая рай, Кокань — «страну с молочными реками и кисельными берегами», и т. п.), но чаще всего не имеет позитивной реализации. Утопия как литературный жанр и социально-политическое проектирование возникает в Новое время, с изменением человеческого восприятия истории. Утопия связана с прогрессивизмом, но может быть обращена в прошлое (например, «первобытный коммунизм» или «потерянный рай»). Образ утопического общества связан с образом будущего и поэтому может способствовать социальному развитию. С XIX века в общественном сознании и социальных науках понятия «утопия» и «социализм» стали в значительной степени связаны между собой. Утопические (прожектёрские) проекты эпохи модерна с точки зрения большинства социальных философов, в том числе марксистов, в реализации оказались тоталитарными[9]. Сталинизм в СССР, например, именуется «утопией у власти»[10]. Поэтому утопии часто связываются с тоталитаризмом и властью как таковой. Утопическое сознание основано на руссоистских предпосылках, вере в возможность целостного человека, природа которого блага, а хорошее общество предоставляет все возможности для максимально полного раскрытия всех положительных способностей. В современном мире место утопий занимают эскапистские миры массовой культуры и фантастической литературы. Высказывается точка зрения, что современный проект глобализации как постисторического либерализма сам по себе утопичен.

Понятие

Суммиров вкратце

Перспектива

Терминология

Понятие «утопии» было предложено Томасом Мором в заглавии его трактата «Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Данный неологизм — греческий по происхождению. В письме Эразму от 20 сентября 1516 года Мор использовал для заглавия латинский термин «Нигдея» (Nusquama). Термин nusquam имеет значения «нигде», «ниоткуда», «никуда», «ни к чему», «ни для чего», «никак», «никоим образом», то есть был более категоричным. Греческая этимология сложнее, содержа приставку οὐ (отрицание, отвергающее факт, но не возможность факта) и корень τόπος (место, страна). Существует также омофон eutopia от εύ («благо») и того же τόπος. Иными словами, термин изначально подразумевал известную двойственность: «несуществующая страна» одновременно оказывалась «страной блаженства», становящейся образцом для подражания. В латинском языке, в отличие от греческого, фонетически разница ou и eu почти не ощущается[11][12][13][14]. Благодаря переводам «Утопии» Мора, неологизм в течение XVI века распространился практически во всех европейских языках, а в дальнейшем расширил значение, превратившись из описания идеальной страны в литературный и политический жанр[15].

Утопия и утопизм

Многообразие утопий, созданных человеческими культурами за века их существования, существенно затрудняет общее определение этого понятия. Эмпирическое многообразие утопий, однако, можно рассматривать как целое. Е. Л. Черткова называла два наиболее общих опознавательных признака утопии: критика существующего общества и утверждение образца желательного общественного устройства[16]. Фатима Виейра обращала внимание на следующий парадокс: «Утопия» Мора была явно связана с «Государством» Платона, и неологизм Мора стал использоваться для обозначения проектов и идеалов, созданных задолго до эпохи Ренессанса (включая мифы о Золотом веке или блаженной стране Кокань). Объясняется это тем, что Т. Мор, не будучи «изобретателем» утопии как идеала, реформировал способ выражения общественного идеала. Кроме того, Т. Мору удалось создать прочную связь между античной и христианской традицией, дополненную концепцией индивидуальной воли, способной изменить жизнь как индивида, так и целого социума. По Дж. Клэйсу, в этом контексте платоновское «Государство» не выходит за рамки схематичной теории об устройстве идеального города[Прим 1], а «О граде Божием» Августина может быть охарактеризован как аллотопия, поскольку его идеал вообще не принадлежит существующей реальности[19].

В течение XX века была осознана двойственность «утопии» и «утопизма». Лаймен Сарджент[англ.] описывал её так: «утопия» — это литературный или рациональный проект идеального общества, тогда как «утопизм» — всё разнообразие путей к его построению. То есть утопизм выражается в написании текстов, создании утопических коммун («утопические эксперименты»), проектировании идеальных городов, и т. д.[20] С точки зрения Е. Л. Чертковой, социальный утопизм — это тип сознания, возникший на основе особого понимания и применения утопических идей и поисков[21]:

Социальный утопизм и утопия имеют общие корни: незавершённость истории, неприемлемость существующего мира и стремление к социальной гармонии. Однако присущее утопии «мифическое» преображение мира вытесняется в социальном утопизме стремлением к его реальному преобразованию в соответствии с предлагаемой моделью, а построение альтернативного идеального мира усилиями мысли и воображения вытесняется революционными методами его преобразования ради осуществления абстрактных принципов. Попытки реализации этого стремления обнаруживают, насколько социальный утопизм далёк как от утопии, так и от реальности[22].

На протяжении XIX—XX веков понятие «утопия» постепенно приобретало отрицательную коннотацию и превратилось в обиходное обозначение всех сочинений и трактатов, содержащих нереальные планы радикального переустройства общественных отношений[7]. Однако в критическом анализе утопии господствующим направлением, по мнению Е. Л. Чертковой, остаётся сравнение её с научными и социальными теориями, развенчание несостоятельности, а также уличение утопических теорий в несоответствии реальным возможностям общественного развития[23].

Пределы «утопического»

В 2004 году Джеймс Мэтью Моррис и Андреа Кросс опубликовали Historical Dictionary of the Utopianism, переизданный в серии «The A to Z Guide». В авторском предисловии констатируется синонимия понятий «утопия» и «утопический» (utopia & utopian)[Прим 2], трактуемых, в первую очередь, в их обиходном значении — «любые идеи или схемы, которые в той или иной степени далеки от возможности [их осуществления], но привлекательны в теории»[25]. Далее проводится исторический экскурс и делается вывод о невозможности единого определения, которое бы смогло объединить «О граде Божием» бл. Августина и «1984» Оруэлла с общинами хиппи 1960—1970-х годов, «посвятивших себя поиску нирваны в половых излишествах и наркотиках»[26]. В результате предлагается шесть руководящих принципов, эмпирически описывающих границы «утопического»:

- Любой утопист предполагает существование совершенного или близкого к совершенству человеческого сообщества, лишённого базового конфликта[Прим 3], причём такое состояние представляется достижимым для целых наций, обществ и даже всего человечества. При этом совершенное общество предполагается существующим в физическом времени и пространстве, что отличает его от разнообразных религиозных идеалов.

- Утопия, существуя в сознании её автора, предполагает реализацию, что отличает её от бесплодных мечтаний одиночек и всякого рода маргинальных мыслителей (dysfunctional thinkers).

- Мыслитель-утопист предполагает пластичность человеческой личности. Рационального и морального воспитания, а также перестройки на данных основаниях законов всего общества и государства достаточно для постепенного или мгновенного изменения существующего порядка вещей.

- Утопия представляет собой конкретный план или модель (основанный на базе религии, разума или науки). Если применить модель в нужное время, она представит высшую альтернативу настоящему для тех, кто ей последует. С политической точки зрения утопическая модель может быть олигархической, аристократической, теократической или демократической, но в любом случае она обещает мир и справедливость для всех лиц, на которых распространяется. С социальной точки зрения утопизм предполагает улучшенную модель семьи на основе существующей системы родства, но лишённую классовых и гендерных антагонизмов, обеспечивает равенство во всех отношениях. С точки зрения экономики утопическая модель обещает равенство, обеспечение совместных усилий на пути к общей цели и справедливость в распределении общественных благ.

- Утопия может быть и негативной (dystopia), в этом случае она критикует утопические идеи и схемы, показывая их нежизнеспособность и непригодность для практического осуществления, а также беды для всего человечества в случае реализации утопических идеалов.

- Утопия — ни в коем случае не эскапизм и не способ совместного и приятного времяпрепровождения. Утопия предполагает реформизм, то есть улучшение тех или иных сфер в общественной, политической или этической жизни или в интересах тех или иных групп и субкультур. Базис любой утопии обязательно включает всеобщность (totality) и перфекционизм, они же свойственны мировидению каждого утописта[27].

Историография

Фрэнк Мэнюэль в своём фундаментальном обзоре западноевропейской утопической литературы утверждал, что первое аналитическое и историческое исследование утопических проектов представил Аристотель во второй книге «Политики». В соответствующем пассаже упомянуты последовательно Платон, Фалес Халкидонский и Гипподам Милетский. Тем не менее, аналитические работы, в которых рассматривались различные утопические идеалы и соответствующие тексты, стали публиковаться только с 1840-х годов. Одним из первых образцов была книга «Études sur les réformateurs ou socialistes modernes» Луи Рейбо[англ.], в которой широко применялся термин utopies sociales именно как обозначение типа. В 1849 году Монтионовской премии был удостоен труд Альфреда Сюдра[фр.] Histoire du communisme ou Réfutation historique des utopies socialistes[28]. В 1845 году Роберт фон Моль опубликовал аналитический список 25 утопических теорий, начиная с платоновской, обобщённо назвав жанр «государственными романами» (нем. Staatsromane) и обосновал принадлежность этого предмета политической науке[29]. И в дальнейшем публиковались каталоги утопических текстов[30][31]. К исследованиям утопии и утопизма обращались известные теоретики 1920—1930-х годов (включая Льюиса Мамфорда), но, по выражению Ф. Мэнюэля, преимущественно «это было забивание крышки гроба, осуществляемое с одного конца марксистами, а с другого — фашистами», которые противопоставляли утопиям свои собственные идеологические системы[32].

В середине XX века фундаментальные исследования утопии и утопизма представили французские теоретики. В 1950 году вышла монография Раймона Рюйе[англ.] «Утопия и утопии», который попытался дать дефиницию утопического сознания и охарактеризовал полезность утопических проектов в интеллектуальном отношении. Жорж Дюво[фр.] попытался, по выражению Мэнюэля, «социологизировать» утопию; эти работы были опубликованы после его кончины в сборнике «1848» (1958). Дюво полагал, что для «реалистического» понимания общественной мысли XVIII—XIX веков «путеводители по миру будущего» должны предпочитаться гегельянско-марксистскому историческому детерминизму[33]. В 1961 году вышла книга «Миф об идеальном городе» Роже Мукшели[фр.], в которой была предложена сложная типология идеальных городов, а также критика психологического редукционизма Рюйе. В 1967 году вышло первое издание «Истории утопии» Жана Сервье[фр.]; в этой книге заметно психоаналитическое влияние в прочтении некоторых сквозных символов утопической литературы. В 1972 году была опубликована энциклопедия Пьера Версена Encyclopedie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fiction, которую Ф. Мэнюэль охарактеризовал как «дилетантскую»[34].

С 1970-х годов фундаментальные исследования утопии были представлены в англо-американской историографии. В 1976 году левый журналист Мелвин Ласки[англ.] опубликовал книгу «Утопия и революция», в которой попытался связать теорию и практику утопизма[34]. В 1979 году вышло первое издание «Утопической мысли в западном мире» Фрици и Фрэнка Мэнюэлей; эта монография неоднократно переиздавалась. В 1980 году книга была удостоена Приза Ральфа Уолдо Эмерсона[англ.]. На рубеже 1980—1990-х годов выходили книги британского социолога и литературоведа Кришана Кумара[англ.], посвящённые современным утопиям и антиутопиям, а также перспективам существования жанра в эпоху постмодерна[35][36]. И в дальнейшем выходили фундаментальные работы, включая «The Cambridge Companion to Utopian Literature» (2010), исследование перспектив утопического жанра[37], соотношения утопического жанра и науки[38], и прочего.

В 1975 году в Торонто было основано Общество по изучению утопии[англ.], — междисциплинарная организация, координирующая изучение утопизма во всех его проявлениях. Общество проводит ежегодные научные конференции, издаёт журнал Utopian Studies[англ.][39]. По мнению Элсины Мэдлейн и Дэвиса Рогана, появление Utopian Studies как отдельной ветви академического знания на Западе, примерно совпадает по времени с созданием Общества по изучению утопии. С 1973 года также издаётся журнал Science Fiction Studies[англ.], в котором публикуются исследования утопических текстов[40].

Утопии в социально-философском измерении

Суммиров вкратце

Перспектива

Маркс, Энгельс, Каутский и советская историография

Карл Маркс в своих работах провёл чёткий водораздел между социализмом научным и социализмом утопическим. Более того, к моменту создания «Манифеста Коммунистической партии» существовало несколько разновидностей социалистической идеологии, и в «Манифесте» нет фразы, которая бы давала определение общему понятию «социализм». Разделение социалистов на три категории, в том числе утопистов, изначально принадлежало Энгельсу[41]. Развитие данной концепции было представлено в «Анти-Дюринге» Энгельса. В 1880 году разделы «Анти-Дюринга» об истории социалистической мысли были изданы отдельной книгой «Развитие социализма от утопии к науке»[42].

Согласно польскому исследователю Ежи Шацкому[пол.], Маркс в определённом смысле был близок к адептам утопии как идеолог, который требовал постоянно оглядываться на образ хорошего общества, чтобы сравнивать с ним существующие порядки и не поддаваться «искушению реформизма». Маркс, выступая против сочинения «рецептов для кухни будущего», тем не менее, вместе с Энгельсом стремился определить принципы, на котором может быть основано хорошее общество[43]. Критика утопизма Маркса и Энгельса сводилась к трём основным вопросам:

- Утописты конструируют идеальное общество на основе абстрактной идеи, не интересуясь, существуют ли в современном обществе средства и условия, позволяющие надеяться на реализацию выдвинутой идеи. По Марксу, новый мир должен родиться из старого, как формация того же самого общества, результат уже осуществляющихся процессов[43]. «Революционер, скорее, акушер, чем демиург»[44].

- Утописты выводят образ будущего из абстрактных идей природы, справедливости, равенства, свободы, и проч., без учёта условий и путей формирования будущего и общественных сил, способных претворить идеал в жизнь. Поэтому марксисты стремились разрабатывать теорию революции, нежели описывать её конечные цели и результаты. Утопизм заключается в абсолютизации абстрактных принципов, и требует, чтобы идеал осуществился здесь и теперь. Утописты, прежде всего, — моралисты, которые предпочитали даже обходить вопросы о реализации идеала, чтобы не поступаться его целостностью. Марксизм — технология власти, идеал в этом учении — аспект мировоззрения, а не само это мировоззрение[45].

- Утопистам свойственна наивная вера в возможность проектирования социалистического строя в мельчайших подробностях. Значительная часть утопической литературы сводилась к созданию замкнутого общества, из которого ничего нельзя убрать, но ничего нельзя добавить. Утописты исходили из того, что человеческая природа есть величина постоянная, поэтому достаточно раз и навсегда установить возможности и способности человека, а далее спроектировать общественную организацию, отвечающую природе в любом отношении. Маркс, будучи в этом отношении учеником Гегеля, настаивал, что при построении будущего общества придётся считаться с потребностями и возможностями, о которых в наши дни можно только догадываться[46].

В советской историографии утвердился тезис об утопическом социализме как одном из источников марксизма. При этом в 1920-е годы получили широкое распространение воззрения К. Каутского, причём его идеи относительно возникновения утопического социализма рассматривались как продолжение и раскрытие тезисов Энгельса, впервые выдвинутых в «Анти-Дюринге», более того, грань между взглядами Энгельса и Каутского проводилась далеко не всегда[47]. Это привело в 1940—1950-е годы к расширительному толкованию понятия «утопический социализм», родоначальником которого был объявлен Т. Мор. Такие оценки повторялись и в дальнейшем: в «Философской энциклопедии» Мор характеризовался как «основатель утопического социализма»[48], а в «Большой советской энциклопедии» он назван его «основоположником»[49]. Это узаконивало и поощряло изучение утопистов XVI—XVIII веков, оправдывало издание серии «Предшественники научного социализма»[50]. А. Штекли отмечал антиисторический характер дискуссий о времени появления утопического социализма, в который разнобой мнений был громаден — от Античности до начала XIX века[51]:

…Тезис о Томасе Море как родоначальнике утопического коммунизма требовал от его сторонников такого «осовременивания» «Утопии», с которым историку-медиевисту невозможно было согласиться[51].

Последователи и оппоненты Маркса

Блох, Маннгейм, Маркузе, Поппер

Марксизм оказал существенное влияние на восприятие социальными философами утопии и утопизма в XX веке, даже если мыслители не придерживались этого направления. Эрнст Блох в своей работе «Утопия» 1918 года (и далее — в «Принципе надежды[англ.]») легитимизировал утопию в качестве универсального феномена бытия. «Философия надежды» Блоха позволяла преодолеть традиционную трактовку утопии как представления об общественном идеале. Утопия распространяется на всю сферу человеческого труда, поскольку каждое произведение искусства и ведущая философская система являются «утопическим окном». Утопия, таким образом, является принципом устройства мира, и принципом познания, и важнейшим мировоззренческим ориентиром, а также выражением продуктивного стремления человека к лучшему. Блох, будучи марксистом, ключевое различие видел между «абстрактными» и «конкретными» утопиями. «Абстрактная утопия», в сущности, есть принятие желаемого за действительное — идея Золотого века, земного рая, и прочего. «Конкретная утопия» предвосхищает будущее, более того, она оправдывает способность человека творить воображаемый мир. Конкретная утопия выражает проблему смысла всей человеческой истории и окружающей её природы[52]. Утопическая реальность — Ещё-Не-Бытие — является «более сильной» реальностью, чем большинство имеющихся. Действительность, по Блоху, представляет собой широко разветвлённое опосредование между настоящим, неокончательным прошлым и возможным будущим. Утопическое — объективно Реально-Возможное — есть неотъемлемая тенденция развития материи[53]. Утопия реально возможна, поскольку будущее присутствует в настоящем и прошлом в свёрнутом виде[54].

Согласно определению Л. Сарджента, первым крупным социальным теоретиком, который использовал утопию как аспект социальной теории, был Карл Маннгейм[55]. Социология знания Маннгейма исходила из социального происхождения систем мышления, в рамках которых рассматривается пара «идеология» — «утопия». В трактате «Идеология и утопия» (1929) любая идеология показана как апология существующего строя, теоретизированные взгляды класса, который добился господства и заинтересован в его сохранении. Утопии, напротив, — недостаточно теоретизированные и эмоционально окрашенные «духовные образования» угнетённых классов и иных групп, стремящихся к социальному реваншу. По существу, идеологии ничем не отличаются от утопий, поскольку стремятся свою субъективную правоту выдать за вечную истину. С приходом к власти новых социальных сил, их утопия автоматически превращается в идеологию. Маннгейм выделил и четыре идеально-типических формы утопического создания — от «оргиастического хилиазма» анабаптистов, через либеральный гуманизм и консервативную идею к «социалистически-коммунистической утопии»[56]. Юрген Хабермас в этой связи писал: «Только Эрнст Блох и Карл Маннгейм в нашем столетии очистили выражение „утопия“ от привкуса утопизма и реабилитировали его как чистую среду для проекта альтернативных возможностей жизни, которые должны быть заложены в самом историческом процессе»[57].

Карл Поппер в своём трактате «Открытое общество и его враги» (1945) постулировал, что утопическое сознание и утопии неизбежно приводят к насилию и тоталитарному строю, считая главной опасностью веру в единственный абсолютный идеал. Утопический идеал базируется на двух предположениях: во-первых, что существуют рациональные методы для обнаружения такого идеала, и, во-вторых, что данный конкретный носитель идеала является его истинным носителем. Позиция Поппера определила исследования утопизма всей второй половины XX века[55]. Пренебрежительное отношение к утопиям продемонстрировали в этом русле Хосе Ортега-и-Гассет, провозгласивший утопизм «ошибкой», тогда как для Арнольда Тойнби создание утопических проектов диагностировало нисходящую стадию цивилизационного цикла[33]. Оппонентом Поппера в отношении к утопии выступил Фредерик Полак[англ.], который категорически утверждал, что утопизм является важным элементом любой позитивной социальной теории, и это имеет фундаментальное значение для продолжения цивилизации[55].

В 1967 году Герберт Маркузе опубликовал запись своей дискуссии с профессорами и студентами Свободного университета Западного Берлина, переведённую в 1970 году на английский язык. Статья «Конец утопии» начиналась со следующих тезисов:

Сегодня мы способны превратить мир в ад, и мы уже на пути к этому. Мы также способны превратить его и в противоположность ада. Это означало бы конец утопии, то есть опровержение идей и теорий, использующих понятие утопии с тем, чтобы выступить с осуждением определённых социально-исторических возможностей. «Конец утопии» также может быть понят как «конец истории» в том смысле, что новые возможности человеческого общества и окружающей его среды нельзя больше считать ни продолжениями старого, ни даже существующими с ними в одном и том же историческом континууме. Скорее, они предполагают разрыв с историческим континуумом; они предполагают существование качественного различия между свободным обществом и по-прежнему несвободными обществами — различия, которое, по словам Маркса, делает всю предшествующую историю лишь предысторией человечества[58].

В своих рассуждениях Маркузе ввёл дихотомию «утопия — антиутопия»; причём оба понятия связывались им с революционным сознанием, ибо утопии способны уничтожить границу между возможным и невозможным. Утопию Маркузе понимал как идеальное общество, которое будет создано при полной перестройке капиталистического общества. Антиутопичны идеологии, подобные позитивизму, или — парадоксально — марксизму, поскольку они «судорожно хватаются» за возможное, то есть существующий общественный порядок и чрезмерно рациональны. При этом Маркузе парадоксально заявлял, что марксизм — единственная подлинно научная теория познания и преобразования действительности[59].

Религиозная оппозиция утопии и марксизму

Основой критики утопии в философии XIX—XX веков было указание на «искусственность» и холодную рациональность классических утопических проектов. По Е. Шацкому, величайшим произведением антиутопической (в буквальном смысле) литературы были «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского, в которых автор высмеял идеи Н. Г. Чернышевского и его романа «Что делать?»[60]. М. В. Иванов отмечал, что критика Достоевского и его младших современников и последователей пришлась на тот исторический момент, когда просвещенческая рациональная утопия вызывала всё больший скептицизм, а новое осмысление утопического ещё не появилось. При этом критика утопии с религиозно-философских позиций признавалась им гораздо более глубокой, «чем у авторов вроде Поппера». Религиозная критика утопии исходила из коренных экзистенциальных проблем и стремления к целостному человеку-творцу, противостоящему инструментализации жизни и отчуждению человеческих отношений; особенно это проявилось в теургической эстетике символистов и концепции творчества Н. А. Бердяева. Утопия в данном контексте понималась либо как противоположность религии, либо как «квазирелигия», заимствующая форму христианского хилиазма, но лишённая духовного содержания. Однако Н. А. Бердяев критиковал совершенно конкретную форму, именуемую им утопической — полностью секуляризированный марксизм начала XX века, с его позитивизмом, экономическим детерминизмом и редукционистской социологией. Впрочем, в диссертации М. В. Иванова отмечалось, что марксизм в версии теоретиков II Интернационала до Первой мировой войны «поражал философской примитивностью и теоретической косностью» даже тех мыслителей, которые сами интенсивно развивали марксистское учение, — того же Герберта Маркузе[61]. В мировоззрении Бердяева, помимо теории творчества, близкой современному пониманию утопизма, выделяется эсхатологическая устремлённость. В этом плане ему была близка мысль К. Маннгейма, который определил хилиазм как первую историческую форму утопии[62]. Для Бердяева мистическое учение о добытийной свободе и теодицея выступили как основа его собственного религиозно-утопического проекта, который он сам никогда не признавал утопией. Смысл этого проекта — в духовном преобразовании общества на основе внутренней свободы личности и теургического творческого действия, созидающего новую жизнь и новую культуру[63].

Немецко-американский теолог культуры Пауль Тиллих с иных позиций подошёл к проблеме утопии. Согласно венгерскому исследователю Иштвану Шею, Тиллих разрабатывал идею Карла Кёрёши о том, что утопия есть поиск чувства блаженства и неограниченной свободы (приводя в пример античные Сатурналии). По Тиллиху, история сама делит утопии на истинные и ложные. Истинный пророк проповедует истинную утопию, которая рано или поздно осуществляется. Лжепророк проповедует искажение действительности. Самое глубокое противоречие между утопией и антиутопией заключается в том, что истинные пророки «проповедуют Божественный приговор над конечными вещами», принося притом тварному миру утешение, а лжепророки возглашают превосходство некоего определённого тварного над прочими творениями. Утопизм существует и развивается в сфере эфемерного; утопию можно трактовать как сон, поэтому утопии неизбежно приводят человечество к катастрофе. По Тиллиху, окончательное и правильное разрешение вопроса о хорошем обществе может дать только Теономия — приближение к Божественному. В этом контексте существует единственная верная утопия, выраженная в трёх желаниях Молитвы Господней. В своё время об этом же писал и Н. Бердяев[64]. Иными словами, П. Тиллих утверждал, что для понимания социального измерения христианства утопия имеет ключевое значение[20][65].

Историзация утопии: Р. Козеллек

Рейнхарт Козеллек пришёл к необходимости введения специальных методологических понятий, названных им «метаисторическими категориями». Первая именуется «пространством опыта», а вторая — «горизонтом ожидания», они образуют особое семантическое поле, которое формирует будущее. «Опыт» рассматривается Козеллеком как современное прошлое, события которого соединяются с настоящим через воспоминания и описание. Ожидание нацелено на «ещё не произошедшее и не ставшее опытом». «Опыт» и «ожидание» постоянно подвержены сдвигам и изменениям во времени. Напряжение между ними «провоцирует» различные варианты новых решений и действий, создавая и оформляя рамки исторического времени. По мнению Козеллека, это наглядно видно на примере прогноза. Вероятностное содержание прогноза обосновывает не то, что кто-то чего-то ожидает (ожидать можно и совершенно невероятного). Вероятность предсказанного будущего выводится из предпосылок прошедшего, обогащённого опытом. Прогноз содержит в себе данный опыт, «пространство» которого формирует определённый «горизонт ожиданий». Ожидание проявляется через надежду и страх, желание и волю, заботу, но и рациональный анализ. «Горизонт ожидания» подразумевает открытие в будущем нового «пространства опыта», пока недоступного[66].

Козеллек обращал внимание на крайнюю размытость представлений об утопии, которая может быть истолкована в философском, историческом и антропологическом измерении. Исходной точкой в его рассуждении было то, что писатели-утописты неохотно соглашаются на это определение. По аналогии: «Макиавелли не был макиавеллистом, так же как и Маркс не желал быть марксистом»[67]. В рамках своей концепции исторического времени Козеллек обращал внимание, что в 1770-е годы произошла метаморфоза, связавшая утопию с философией истории[67]. Традиционно к утопии прилагается обвинение в антиисторизме и нереальности, поскольку в пространственном отношении топос любой утопии — Нигде. Классические утопии (начало которых как жанра Козеллек выводит от Т. Мора) были локализованы в пространстве, стандартными были и методы представления идеала читателю: путешественник высаживался на некий далёкий от Европы берег и обнаруживал там искомую модель общественного устройства, а затем возвращался домой и повествовал о нём. Только в 1770 году Луи-Себастьян Мерсье опубликовал первую утопию, в которой поместил своё идеальное общество в будущее («Год 2440[фр.]»)[Прим 4]. Отчасти это можно было объяснить тем, что после открытия Австралии на земном шаре почти не осталось неисследованных пространств и утопии опровергались опытом путешественников[69].

Утопический перелом конца XVIII века характеризовался и двумя другими аспектами, помимо хронотопа. Авторы-утописты предшествующих веков использовали мотив отдалённого пространства как фактор доверия; вымысел вытекал из «потенциального подтверждения». Поместив утопию в будущее, писатель сигнализировал, что её невозможно наблюдать, то есть подтвердить опытом. Это привело к резкому расширению литературных средств, освобождению от ограничений реальности; вместо утопии возникает ухрония[фр.][70]. Приводя в пример роман Мерсье, Козеллек продемонстрировал, как писатель использовал тенденции своей современности для инверсии её в грядущем: в Париже 2440 года распущены монастыри, монахи обзавелись семьями, Бастилия разрушена, а монарх покинул Версаль и стал обычным гражданином. До Великой французской революции всё перечисленное было потенциально мыслимым, но практически не реализуемым «горизонтом событий»[71].

По Козеллеку, утопические повествования о будущем — аналог достижений философии истории. Писатель-утопист, чаще всего, не является историком или хронистом, зато он «продюсер» грядущего, который ищет в неопределённом будущем совершенство[72]. При этом рациональная ухрония противостоит эсхатологии. Утопия того же Мерсье — «наивный проект», выражающий усреднённый набор требований буржуа эпохи Просвещения, который не приемлет аристократизма. Тем не менее, современники осознали революционный потенциал его утопии. После событий 1789 года Мерсье гордился ролью пророка, хотя и не желал замечать революционного террора, который имплицитно тоже присутствовал в его будущем царстве буржуазной добродетели[73]. Эти же тенденции в дальнейшем привели, по Козеллеку, к превращению наивной утопии будущего в антиутопию XX века[74].

Утопия либерализма и рыночной экономики: П. Розанваллон

В представлении французского интеллектуала Пьера Розанваллона экономический либерализм, разрабатываемый как теория в XVIII веке, «был не просто выражением требования эмансипации экономической деятельности и высвобождения её из-под власти морали». Либеральная концепция противостояла идее договора, поскольку в основе доктрины лежал образ неопосредованного, саморегулируемого гражданского общества. При этом, по Розанваллону, либеральная перспектива была аполитической в строгом смысле слова, превращая рыночное общество в архетип новой социальности: истинным регулятором всего общества является не политический договор, а рынок[75]. До появления либеральной концепции господствовала идея общественного договора (вершинами в которой были теории Гоббса и Руссо), которая имела две неразрешимых теоретических коллизии. Во-первых, любая теория общественного договора постулирует принцип гражданского мира, но не в состоянии разрешить вопроса о войне и мире между нациями:

Если общественный договор представляет общество как игру с не-нулевой суммой (все стороны выигрывают безопасность и гражданский мир), то отношения между нациями продолжают рассматриваться как игра с нулевой суммой (выиграть можно лишь то, что теряют другие)[76].

Во-вторых, центральным звеном концепции общественного договора является вопрос об институциировании общества, а проблема регулирования общества не является для неё основополагающей. Представление о гражданском обществе как о рынке позволило разрешить эти проблемы, поскольку они происходили из представления об обществе как политическом организме. Теория обмена позволила рассматривать экономические отношения между нациями как игру с положительной суммой, — в отличие от отношений войны. Разрешалась и проблема формирования и регулирования социального: в гражданском обществе потребность и интерес сами управляют отношениями между людьми. В наиболее явном и ярком виде понимание общества как рынка содержалось в трудах Адама Смита. По Розанваллону, Смит — в полном смысле слова «анти-Руссо». В его концепции на первое место выходил полный отказ от политического: не политика, а рынок должен управлять обществом, то есть рынок несёт более чем радикальный социологический и политический смысл. Адам Смит являлся философом, который стал экономистом в процессе осуществления своей философии[76].

В XVIII веке идея рынка представляла собой альтернативную политическую модель, которая противопоставлялась формальным иерархическим структурам власти. Термин commerce включал в себя всё, что придаёт содержательность социальным связям, вне зависимости от форм власти и авторитета. Среди прочего, doux commerce (приятное общение) часто противопоставлялось жёсткости властных отношений. Это — один из важнейших либеральных топосов, впервые разработанных Монтескьё в трактате «О духе законов» (1748). Последующие авторы надеялись, что эпоха власти, осуществляющей господство, сменится эпохой механизмов обмена, а эра столкновения перейдёт в сферу торгового сотрудничества. До логического завершения эту идею довёл Томас Пейн, объяснив, что цель революций в том и состоит, чтобы ускорить этот переход от управления, основанного на насилии, к обществам, основанным на естественной гармонии интересов[77]. В XIX веке образ саморегулирующегося общества перестал ассоциироваться с экономикой, поскольку капитализм невозможно отождествить с doux commerce. Этот образ присутствует во всех доктринах отмирания политики и «перехода от управления людьми к управлению вещами». По Розанваллону, в этом отношении Маркс — естественный преемник Адама Смита. Либеральные утопии XVIII века и социалистические утопии XIX века отсылали к одному и тому же образу общества, основанному на идеале полной отмены политики. В этом плане «стремление к саморегулирующемуся гражданскому обществу, распространяющееся посредством идеи рынка с XVIII века, до сих пор составляет подоплёку наших экономических и политических представлений»[78].

П. Розанваллон констатировал, что в современном отношении к либерализму есть расхождение: обычно одобряется политический либерализм, основанный на поддержании плюрализма и признания прав и свобод; при этом к экономическому либерализму отношение гораздо более «подозрительное». Тем не менее идея свободного рынка и правового государства ведут происхождение из одного и того же источника протеста: неприятия определённого способа институционализации власти над индивидами. В каждой из этих областей утверждается один и тот же принцип: индивидуальная автономия, основанная на отрицании любых форм абсолютной власти[79]. В этом контексте Розанваллон вводит понятие трёх утопий. Помещённая в общий контекст, утопия рыночного общества неотделима от утопии господства права — естественного дополнения утопии регулирования, лежащей в основе понятия рынка. Третья утопия — антропологическая: «согласно ей, моральный и социальный универсум состоит из абсолютных индивидов, совершенно автономных и суверенных хозяев своей жизни». Утопическое триединство образует так называемый «абсолютный либерализм», причём основы данного проекта были предложены ещё Дж. С. Миллем[80].

Специализация произведений по дисциплинам может, конечно, служить объяснением того, почему столь редки попытки дать законченное выражение подобного «полного» либерализма, покоящегося на триединой утопии рыночного общества, приоритета прав и радикального индивида. …Утопическое измерение либерализма может быть замаскировано, когда анализируется лишь одна из его составляющих (в самом деле, рынок можно свести к экономической технологии, а торжество права — к практическому способу обеспечить плюрализм и защиту индивидов), но в своём развитом выражении оно выявляет себя со всей очевидностью[80].

Утопия и Новый свет

В литературе XX—XXI веков особое место заняла рефлексия Нового Света, его государств и культур как пространства, в наибольшей степени связанных с утопией. Испано-уругвайский писатель Фернандо Аинса[исп.] описывал это следующим образом:

Напряжение между реальным и идеальным объясняется не только двойственным характером любого утопического дискурса; в равной мере оно проистекает из самой природы расколотой американской идентичности, ориентированной не только на то, что есть Америка в реальности, но и на то, какой она «себя считает» или даже какой она «хотела бы быть»[81].

Указанные смыслы транслировались как на США, так и на страны Латинской Америки. Ожидания от Нового Света подпитывались милленаристским подъёмом XV века, когда в европейской культуре распространились представления о скрытой от мира блаженной стране на краю Земли; эти таинственные острова были как бы «зарезервированы» Всевышним для последующего «осчастливливания исстрадавшегося человечества». В этом плане выход в свет «Утопии» Т. Мора по времени совпал с открытием высокоразвитых аборигенных цивилизаций Америки. Очень быстро на Мексику и Перу были спроецированы черты, приписываемые утопийцам: повседневное изобилие, счастливая жизнь, свобода и равенство[82]. Впоследствии доходило до курьёзов: так, в 1946 году инженер-гидравлик Артур Морган (он также был президентом Колледжа Антиоха[англ.]) опубликовал книгу Nowhere Was Somewhere: How History Makes Utopias and How Utopias Make History. В основу была положена идея, что древнее государство инков в Перу послужило фактической базой для создания Т. Мором его «Утопии». Существенное воздействие на автора оказала книга французского индеаниста Луи Бодэна «Социалистическая империя инков»[83]. Аргументация Моргана была раскритикована именно на том основании, что Писарро впервые высадился на побережье Перу в 1526 году, а в завоёванной испанцами Мексике идеи «Утопии» попытались реализовать ещё при жизни Томаса Мора, без всякой оглядки на местные традиции[84]. Впрочем, Ф. Джеймисон усматривал в аргументации Моргана рациональное зерно[85].

После создания США на новообразованную страну свободы переносились многочисленные утопические ожидания. Они не исчезли и в XX веке, и в наиболее концентрированном виде Соединённые Штаты как воплощённая утопия были представлены в «Америке» Ж. Бодрийяра (1986)[86]. В обеих Америках его тезисы были восприняты очень серьёзно и повторялись множеством авторов. Э. Я. Баталов видел в этом рационализацию существовавшей ещё с колониальных времён веры в светлое будущее Америки и её великое предназначение[82]. С классической утопией эту ситуацию роднит отрицание прошлого или его незнание: ещё Гегель окрестил Новый Свет «страной без истории»; Кейзерлинг назвал его «континентом третьего дня творения», а Ортега-и-Гассет опубликовал «Размышление о молодом народе»[87]. Всё это, по Ф. Аинсе, сводилось к единственному аргументу: что было невозможным в Старом Свете, погрязшем в «железном веке», должно стать возможным в Свете Новом. Америка воплощала в себе потенциальный возврат к Золотому веку, к потерянному раю и к земле обетованной; Новый Свет позволял построить идеальное государство[88]. Взрыв утопического проектирования и разнообразных коммун в США XIX века подтверждает эту идею[89][Прим 5]. Между 1865—1914 годами американский континент (не исключая латиноамериканских стран) «вновь превратился в страну Кокань из средневекового фольклора». Пространственная Утопия возродилась в мотивации и «созидательном» духе широких иммиграционных движений конца XIX — начала XX веков, причём в контексте мифа о Новом Свете как земле обетованной. В скором времени этот мотив трансформировался в национальных литературах Аргентины, Парагвая, Венесуэлы и Бразилии[91].

Постмодерн и современная утопия

В докладе «Поэзия и современность» (1984), посвящённом 70-летнему юбилею Октавио Паса, бразильский поэт Аролду ди Кампуш задавался вопросом, не следует ли вместо термина «постсовременность» употреблять термин «постутопия»? Кампуш констатировал, что авангард выдохся, а утопия завершилась; однако это ни в коей мере не означает конца современной эпохи. Ибо «разрыв с прошлым», на который всегда ссылаются, провозглашая завершение современной эпохи, в действительности являлся составной частью всей истории современной мысли, изначально отождествлявшей себя с понятием изменчивости[92]. В. А. Чаликова уточняла, что главной трудностью исследования утопического мышления состоит в размывании предмета по мере возникновения новых подходов к антропологической сущности человека. Согласно наиболее крайним мнениям, утопия становится в значительной степени антропологией, поскольку антрополог изучает общественное сознание и мифы, а общественное самосознание конституируется в терминах мечты и идеала[93]. Согласно Е. Шацкому, позитивные утопии перестали создаваться в первой половине XX века, и весьма затруднительно указать произведения, которые изображали бы тотальное совершенство технотронного общества, «обещая решение всех возможных проблем». Одним из немногих исключений, согласно его мнению, является роман «Уолден Второй[англ.]» Б. Скиннера, вышедший ещё в 1948 году[94][Прим 6]. Тот же Е. Шацкий, рассматривая протестные движения 1960-х годов, отмечал, что глубинные истоки молодёжных движений напоминали классические утопические, но имели существенное отличие. Для его описания он ввёл дихотомию «дионисийской» и «аполлоновской» утопии (по аналогии с дихотомией культур Ф. Ницше). Классическая — аполлоновская — утопия искала правила, порядка, умеренности и старалась установить гармонию на основе неизменных принципов. Новая утопия устраняет любые принципы и провозглашает «триумф свободы и непосредственности». Иными словами, это утопия человеческой самореализации[95]. К аналогичным выводам пришёл в те же годы Ф. Джеймисон[96]. В указанном контексте Ф. Аинса декларировал «реконструкцию утопии»[97].

Американский литературовед и марксистский теоретик Фредрик Джеймисон в 2005 году подытожил свои исследования в монографии Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. Книга была посвящена роли утопического вымысла и проектирования в происходящих системных изменениях в мире гегемонии капитализма; причём первая её часть была написана заново, а во второй были переизданы статьи на тему утопии, которые автор выпускал начиная с 1973 года. Джеймисон, разделяя скептицизм исследователей в отношении ценности утопизма в мире после Холодной войны, теоретизировал в первую очередь о том, что сохранилось от связи между утопией и социализмом. Выводы его сдержанно оптимистические: утопическая форма выражения, как то доказывает публицистическая и художественная литература, вполне жизнеспособна и имеет политический потенциал. Джеймисон следует логике Дарко Сувина, считая утопию «социоэкономическим поджанром» фантастической беллетристики[98].

Согласно Джеймисону, утопия производит эффект «когнитивного отчуждения» (термин Д. Сувина), поскольку оперирует узнаваемыми структурами знакомого мира (правительство, обычаи, речь, даже географические топосы), подвергает те или иные реалии инверсии. Однако мыслитель полагает, что воскрешение утопии как образа совершенного общества или идеального проекта бессмысленно, поскольку проистекает из чрезмерно упрощённого понимания утопии. Джеймисон полагает, что утопизм может быть прочитан и как мыслимая нейтрализация мирового капитализма. В мире XXI века только утопия оказывается в действенной оппозиции к «концу истории», то есть имплицитной уверенности в отсутствии исторической альтернативы либерализму и капитализму, поскольку все альтернативные системы оказались нежизнеспособны. Утопическая оппозиция капитализму является диалектическим процессом и политическая стратегия выражается в виде антиутопии. Двойное отрицание указывает на необходимость разрушения антиутопических идеологий, которые порождены капитализмом. В этом плане негативная утопическая литература исполняет важнейшую критическую функцию. Научная фантастика несёт мощный политический заряд (побуждая читателя фантазировать на тему альтернативных социальных систем), в отличие от распространившегося магического фэнтези, но совершенно не обязана быть действительным агентом уничтожения капитализма или хотя бы точным прогнозом, как это может произойти[98].

Огромный прогресс генетических исследований породил своеобразную форму либеральной биологической утопии, которая привела к определённой полемике после выхода в свет книг Фрэнсиса Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее» и Грегори Стока[англ.] «Redesigning Humans». Р. Эшкрофт (Имперский колледж Лондона), подытоживая результаты данной полемики, делал три вывода. Во-первых, использование технических достижений для вмешательства в биологическую природу человека может, в зависимости от политических или моральных предпочтений, рассматриваться и как утопия, и как антиутопия. При этом — особенно в случае с Фукуямой, — действующие политические лидеры не имеют собственных мнений и предпочтений в сложившейся ситуации рыночного либерализма и пассивно «плывут по течению». Во-вторых, как у любого утописта, построения Фукуямы и Стока в большей степени выражают личные политические взгляды автора, чем описывают открывающиеся возможности будущего развития. В-третьих, биомедицинские или биоэтические утопии несут важнейший утопический посыл — надежду на лучшее будущее, а не только инверсию настоящего. При этом адекватную критику вмешательства в геном не может предоставить ни рыночный либерализм, ни консервативная в своей основе государственная власть[99].

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Предыстория: Античность и Средневековье

Античность

Исследователи западноевропейской утопии почти единогласно заявляют, что утопический жанр как таковой впервые возник именно на Западе. Ф. Мэнюэль писал, что истоки утопизма следует, во-первых, изыскивать в мифологии семитских народов III тысячелетия до н. э. и их представлений о Рае, а, во-вторых, в авторских мифах Платона и его же представлениях об идеальном полисе. «Утопия — гибрид, порождённый райской потусторонностью иудейской и христианской религии и греческого мифа об идеальном городе на земле»; закономерно, что это слияние произошло в эпоху Ренессанса, обуреваемую идеей «эллинизации христианства». Отдельные мифологемы и произведения более раннего периода могут быть классифицированы как утопические, но непрерывная традиция утопической литературы существует только от эпохи Ренессанса и Реформации[100].

Фрэнк Мэнюэль утверждал, что «греки были наделены щедрым даром утопической фантазии», однако то, что можно характеризовать как древнегреческую утопию, было лишено единого канона так же, как не существовало единого жанра и его обозначения[101]. Такие взгляды и постулирование отсутствия утопии у римлян стали традиционными в историографии XIX—XX веков[102]. Одним из немногих исключений была монография Р. Пёльмана Geschichte der sozialen Frage und dos Sozialismus in der antiken Welt[103]. Ю. Г. Чернышов писал по этому поводу следующее:

…В античности, как и в новое время, [политическая] утопия отнюдь не всегда ограничивалась сферой чистой теории, оказывая определённое влияние на реальную политическую практику. Во-первых, те из авторов таких проектов, которые могли хотя бы косвенным путём влиять на управление государством (в Риме к их числу можно отнести, например, Цицерона, Сенеку, Плотина), стремились по возможности хотя бы частично воплотить свои идеалы в жизнь, содействовать их испытанию на практике. Такие эксперименты, как правило, заканчивались неудачами[104][Прим 7].

В греко-римской литературе легко найти набор сюжетов и топосов, которые с эпохи Возрождения стали неотъемлемой принадлежностью утопического жанра. Древнейший базовый сюжет — миф о Золотом веке — был изложен в эпических поэмах Гесиода и впоследствии усвоен Овидием. Также существовал миф о блаженных (богоизбранных) народах. Самыми известными из них были фиакийцы, гипербореи, эфиопы и лотофаги. Их образ жизни был схож с образом жизни людей Золотого века, но, в отличие от тех, они были гораздо более цивилизованными: у них были города, царские дворцы, правительство и знать. А феаки были превосходными мореплавателями. С этими мифами была тесно переплетена пасторальная или буколическая поэзия, расцвет которой пришёлся на эпоху эллинизма. В этом жанре органически сочетались эротические темы и восхваление естественного бытия на лоне природы; главным мотивом была идеализация жизни селян. Яркими примерами является творчество Феокрита, Мосха и Биона, а в латинской литературе — вергилиевы «Эклоги», живописующие Аркадию. В эпоху Ренессанса жанр возродился, процветал в эпоху барокко и дошёл до логического завершения во французской придворной культуре XVIII века[105].

В эпоху Римской империи возник характерный для последующих утопий мотив пространственного или хронологического барьера, отделяющего идеальное сообщество от современности. Несмотря на то, что государствообразующий римский миф идеализировал и сам Вечный город, и римское прошлое, эта идеализация не носила абсолютного характера. Идеальное общество могло быть помещено на экзотические острова, распространено на отдалённые страны и народы. Увлечение «островными» сюжетами отмечается, например, в сочинении Диодора Сицилийского: именно в его пересказе дошли знаменитые «географические» утопии — описание острова Панхайя Эвгемера и Солнечного острова Ямбула. Пятая книга Диодора целиком посвящена островам, многие из которых наделены идеальными чертами. Ю. Чернышов отмечал, что почти одновременно с «Исторической библиотекой» был создан XVI эпод Горация с призывом покинуть гибнущий в гражданских распрях Рим и бежать на лежащие далеко в Океане «острова блаженных». Явно утопическим представляется остров Тапробана, описанный Плинием Старшим: на острове правит выбранный в цари милосердный старец, наделённый ограниченной ненаследственной властью, там нет ни рабов, ни судебных тяжб, цены на хлеб всегда одинаковы, общественные богатства намного превышают богатства частные, островитяне не спят утром допоздна, и средняя продолжительность их жизни достигает ста лет (HN. VI. 84—91)[106]. В XVII веке именно на Тапробану поместил свой «Город Солнца» Томмазо Кампанелла.

Идея Рая и хилиазм

Несмотря на то, что концепция земного рая может быть прослежена в шумеро-аккадской мифологии, в современной утопической мысли она появилась через иудейские писания. Слово «рай» в канонических текстах Танаха не использовалось, а распространение концепции царства не от мира сего, в котором можно получить воздаяние за праведность в подлунном мире, обычно относится к периоду Вавилонского пленения. Представления такого рода, возможно, имеют параллели в зороастризме, смутные представления о котором были доступны в средиземноморском мире через описания Геродота и Плутарха. Персидское слово «парадиз» для обозначения Рая появляется в еврейских неканонических текстах, а в греческой литературе — в «Анабасисе» Ксенофонта и затем — в Септуагинте, переводе еврейской Библии на греческий язык. По мере христианизации античного мира термин вошёл в греческий и латинский языки как для обозначения Эдемского сада, так и грядущего Царства Небесного. Эти термины никогда не использовались в раввинской литературе и составленном позднее Талмуде. Иерусалим занимал центральное место в жизни и религии иудеев, и весьма рано был связан с идеализированными образами Давида и Соломона и Храмом, который символически воплощал всё перечисленное. Однако в некоторых талмудических преданиях о грядущем Мессии и Его днях содержатся пассажи, вполне сопоставимые с античными представлениями о Золотом веке. Концепция милленаризма — как неканонически иудейского, так и раннехристианского, — оказала существенное влияние на развитие утопического сознания[107].

Отделять античные, иудейские и раннехристианские воззрения друг от друга совершенно невозможно, поскольку на рубеже нашей эры происходило их активное взаимодействие. Ю. Г. Чернышов подчёркивал использование идеала Золотого века в официальной эллинистической и римской имперской пропаганде; это закономерно приводило к его обыгрыванию в литературных описаниях. Однако идея Золотого века подготовила в недрах «язычества» почву для последующего распространения раннехристианского учения о грядущем счастливом «тысячелетнем царстве». Помимо Сивиллиных книг, об этом позволяет судить трагедия «Октавия», где в уста Сенеки вкладывается эсхатологическое пророчество о наступающем ныне (то есть при Нероне) «последнем дне мира» (nunc adest mundo dies supremus); в этот день падение небесного свода раздавит нечестивый род, чтобы опять родился новый, лучший род и возродилось то, что было когда-то при царствовавшем в юных небесах Сатурне (Oct. 403—407). Аналогичные идеи легко обнаружить в Откровении Иоанна Богослова и раннехристианских апокрифах, и даже в других новозаветных текстах. Очевидное сходство христианского учения с языческими текстами привлекло уже ранних Отцов Церкви, и в результате IV эклога Вергилия изображалась как вдохновлённое свыше пророчество о рождении Христа, а по поводу Второго пришествия Лактанций писал, что земля тогда станет плодородной, по ней потекут реки вина и молока, звери станут ручными, — словом, наступит то, о чём поэты говорят, что это было в царстве Сатурна (Lact. Div. inst. VII. 24; Iren. Adv. haer. V. 33; Tert. Adv. Marc. III. 25).

В Византии античный (платоновский) общественный идеал получил своеобразное преломление, наложившись на хилиастические представления: царство добра и справедливости будет установлено на Земле после второй парусии. Однако в русле этих же представлений придворная иерархия Константинополя рассматривалась как своего рода проекция небесной иерархии на земле, и тем противопоставлялась монастырским порядкам. У Феофилакта Симокатты встречается античный по происхождению мотив противопоставления развращённых цивилизацией людей и непросвещённых, но чистых душою варваров на окраинах Ойкумены. Прежде всего, это касалось славян. Ранее, в «Лавсаике» Палладия Еленопольского общины брахманов Индии приводились как образец идеального общежития. В ранневизантийскую эпоху, так же, как и в Римскую, политическая пропаганда использовала утопические мотивы. Примерами являются панегирики Стилихону, написанные Клавдианом. В эпоху Комнинов и Палеологов подобного рода мотивы периодически возникали в византийской литературе: так, у Никиты Хониата правление Андроника Комнина представало как истинный Золотой век, царство закона и государя-труженика[108].

Монастырь, вечный мир и Утопия

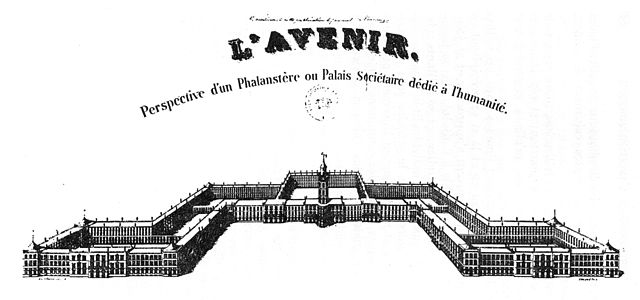

По мнению Ф. Мэнюэля, средневековое монашество оказало существенное влияние на идеологию и практику раннего западного утопизма. Как минимум, двое из классиков утопического жанра — Томас Мор и Томмазо Кампанелла — были глубоко вовлечены в структуры и идеалы монашеской жизни. Утопизм роднит с монашеством первоначальный импульс отделить себя от существующего несовершенного мира и пытаться выстроить островок иного мира в затворе. Перфекционизм также объединяет поиски утописта и монаха-аскета. Примечательно, что идеал монастыря оказал влияние даже на идею «Новой Атлантиды» Фрэнсиса Бэкона — одного из наименее затронутых христианством утопистов, так же, как и на идею фаланстеров Ш. Фурье, которые на его рисунках напоминают аббатства. В принципе, формы средневековых и нововременных монашеских практик столь же разнообразны, как и утопические проекты. Многие утопические проекты и монашеские общины роднило ощущение угрозы «заражения», исходящей от внешнего мира. Образ жизни утопийцев Т. Мора и соляриев Кампанеллы сродни монашескому — он ограничен лишь крайне необходимым и упрощён насколько возможно. Одной из важнейших монастырских практик является регулярный распорядок богослужений, маркирующих индивидуальную молитву, чтения, а также общественно полезные работы в течение шести часов в день (в Бенедиктинском ордене). Аналогично выстраивался образ жизни утопийцев Мора. Равным образом, идеальный монастырь не имеет истории и не ведает прогресса. По преданию, Св. Бернард отверг улучшенную систему мельницы[109].

По Ф. Мэнюэлю, монастырский мистицизм начиная с XII века породил непрерывную цепь утопических проектов, направленных на прозрение будущего и реализации Царства Божьего на Земле. Восходили эти идеи к аббату Иоахиму Флорскому, который своё учение изложил в богословских сочинениях, особенно «Согласовании Ветхого и Нового заветов» и «Комментария к Откровению Иоанна Богослова», «Десятиструнной Псалтири», и других. Учение Иоахима позднее легло в основу деятельности секты апостольских братьев — Сегарелли и Дольчино, а впоследствии оказало и некоторое воздействие на вождей Реформации и просуществовало примерно до XVII века, — явно отразившись во взглядах Кампанеллы[110]. Учение Иоахима было теологией истории: исторический процесс устроен Богом так, чтобы через его изучение можно было постичь Троичность. Хотя Отец, Сын и Дух Святой суть единый Бог, действия по отношению к творению характерны для каждого из Лиц. Поэтому история делится на 3 эпохи (лат. status). Процесс мировой истории Иоахим Флорский понимал как поступательное движение к духовному совершенству, происходящее под водительством трёх Лиц Пресвятой Троицы поочерёдно[111]. В одном ряду с трудами Иоахима можно поместить «Книгу о Любящем и Возлюбленном» Раймунда Луллия, написанную в 1283 году, но опубликованную только в 1521. В этом тексте речь шла о вымышленном святом Папе Римском и изображалось идеальное апостольское государство. Эти идеи оказали сильнейшее воздействие на Пьера Дюбуа, который изобразил идеальную христианскую республику в трактате «О возвращении Святой Земли» (1319)[Прим 8]. Дюбуа предложил устроить всеобщий съезд прелатов и владетельных князей под руководством Папы, чтобы установить всеобщий мир. В эпоху Ренессанса, Контрреформации и даже Просвещения эти идеи периодически всплывали в разных контекстах. Они выразились в трактатах «О всеобщем согласии» Гийома Постеля (1544), «Новый Киней[укр.]» Эмери де ла Круа[англ.] (1623) и Projet pour rendre la paix perpetuelle аббата Сен-Пьера (1713). Кульминацией этой тенденции (по выражению Ф. Мэнюэля) стал сугубо светский философский трактат Иммануила Канта «Вечный мир» (1795 года)[112].

Утопии эпохи Ренессанса

Ренессансный гуманизм, чей расцвет пришёлся на XV век, привёл к подъёму греческих штудий в интеллектуальных центрах Европы. Знакомство с наследием Платона сформировало альтернативные взгляды на моральные и теологические проблемы, в которых католическая церковь стремилась не допустить разномыслия. Переводы Платона на латинский язык (выполненные Леонардо Бруни в 1414—1437 годах, причём «Государство» он категорически отверг) привели к осознанию противоречия с учением Аристотеля, которое к тому времени около 200 лет являлось составной частью христианской культуры. «Государство» было переведено Пьером Кандидо Дечембрио, пожелавшим узнать, за что Аристотель критиковал своего учителя в «Политике». Полный корпус платоновских текстов в латинском переводе был опубликован Марсилио Фичино в 1484 году, вызвав дальнейшие переводы на новоевропейские языки, в том числе французский и английский. Ранние гуманисты, в общем, отвергали платоновское «Государство», однако некоторые его идеи соотносились с монашеским средневековым идеалом[113]. «Четыре книги против Платона» Виссариона Никейского стали одной из первых печатных книг, увидевших свет в Риме, в 1469 году. Комплексное знакомство образованных европейцев с платонизмом привело передовых мыслителей своего времени к осознанию пределов христианской этики[114]. Своеобразной утопией было учение византийского учёного Плифона, с его проектом возрождения античного платонизма и языческой религии. Его трактат «Законы» был частично уничтожен патриархом Геннадием Схоларием, но оказал огромное влияние на итальянских гуманистов[115]. Существует обоснованное мнение, что с трудами Плифона прямо или опосредованно был знаком и Томас Мор[116].

«Утопия» Томаса Мора

«Утопия» Томаса Мора была попыткой примирить две гуманистические традиции — тяготеющей к средневековой латинской культуре и античной — грекоязычной. При этом Дж. Смит отмечал, что несмотря на издание корпуса переписки Мора и некоторых рукописных материалов, очень сложно оценить авторский замысел и историю создания образцовой утопии. Первые пять изданий «Утопии» (выпущенные в 1516—1519 годах) отличались друг от друга. Примечательно, что современники по-другому воспринимали сочинение Мора, поскольку первые переводы на новоевропейские языки (немецкий — 1524 года, итальянский — 1548-го[Прим 9], и французский — 1550 года) полностью игнорировали сатирико-обличительную первую книгу, превращая социально-политический роман в описание острова Утопия как таковое, что и стало потом нарицательным наименованием и книги, и жанра[Прим 10]. Примечательно, что английский перевод «Утопии» вышел в свет в 1551 году, а латинский оригинал на родине автора был напечатан лишь в 1663 году. Из этого следует, что «Утопию» следует рассматривать как европейское литературное событие, а не английское. На это указывает предисловие к изданию 1551 года, посвящённое Уильяму Сесилу, в котором Мора-«паписта» обвиняют в «слепоте к истинному свету Евангелия». То есть в первую очередь современники понимали «Утопию» в контексте Контрреформации[119]. Новый перевод 1680 года, выполненный епископом Бернетом[англ.], представлял Мора как «протестантского реформатора-авангардиста» (прокатолическая партия была сильна в стюартовской Англии). Переиздание перевода Бернета 1743 года было снабжено подзаголовком «философский роман». К середине XIX века моровская «Утопия» стала рассматриваться как фундаментальный источник социализма. Последняя тенденция в наиболее крайнем виде воплотилась в Советском Союзе, когда в 1918 году имя Мора было помещено на обелиске в Александровском саду в числе 18 основоположников коммунистической идеи[120]. В известном смысле источником последней тенденции выступил сам Карл Маркс, упомянув Т. Мора в письме к Вере Засулич[121].

Интерпретация «Утопии» крайне усложняется принципиальной эклектичностью текста, который нёс в себе элементы мистификации, юмора и языковой игры, а также сильное греческое влияние, опосредованное цитированием латинских авторов (включая Саллюстия), которые были носителями не платонических, а стоических взглядов. В описании протагониста — Рафаэля Гитлодея — утопийцы исповедуют, скорее, эпикурианские ценности. По словам М. Лесли, в наши дни можно интерпретировать «Утопию» в терминологии Фуко как «гетеротопию», поскольку Мор играет и с языком, и со смыслами, затемняя их для читателей[122]. Ф. Джеймисон предложил вернуться к буквалистскому прочтению текста, помня о дружбе Т. Мора с Эразмом: несмотря на ортодоксальность позиций англичанина, он не мог не знать о протестантских веяниях своего времени, более того, относился к ним с известным интеллектуальным энтузиазмом. Джеймисон выделил в «Утопии» четыре главных смысловых элемента и источника смыслов: античная Эллада, латинское Средневековье, Новый Свет и протестантизм[123].

Миссионеры — последователи «Утопии»

И ренессансные современники, и критики эпохи модерна и постмодерна замечали в «Утопии» Т. Мора сильнейшую обусловленность традиционными общинными структурами и моделью монастыря[121]. Последнее сыграло ключевую роль в реализации утопических моделей в только что открытом испанцами Новом Свете. Середина XVI века известна в историографии как «Золотой век индейской церкви». Идеи социального католицизма первых испанских миссионеров (Монтесиноса, Кордовы, Лас Касаса, Сумарраги, Томаса де Сан-Мартина, Торибио де Бенавенте и Бернардино де Саагуна) воспроизводили именно модель «Утопии»[124]. Как Т. Мор утверждал, что утопийцы обрели дух истинного первохристианства, так и монахи нищенствующих орденов подняли полемику вокруг колониальной экспансии и рабства индейцев, ставшую одной из центральных тем этической мысли в Испании XVI века. Миссионеры утверждали, что обрели в Америке дух истинного христианства, и на примере обращения индейцев можно смоделировать обновление всей Римско-католической церкви. Для испанских миссионеров было характерно и сильное влияние эразмианства: вдалеке от европейских пороков возможно противопоставить военным походам, порабощению туземцев и разграблению природных ресурсов — возможность справедливого эгалитарного общества[125]. Бартоломе де лас Касас начал свой эксперимент «Царства, именуемого Истинный мир» (Vera Paz) в 1537 году, — это было создание миссионерских «заповедников» на периферии испанских владений, где устанавливалась автаркия. Ф. Аинса полагал пример Лас Касаса уникальным для эпохи — он стремился сохранить естественную свободу туземцев, разрабатывая правила и инструкции — «противоядия» от зол испанской колонизации. В общинах Лас Касаса были установлены нормы работы и досуга: работники рудников, землепашцы и ремесленники должны были чередовать два месяца труда с двумя месяцами отпуска; был запрещён детский труд. Доходы общины складываются в общую кассу и распределяются демократически, были приняты и меры для ухода за бедными и больными. Лас Касас также стремился привлечь в свои общины испанских крестьян с семьями, рабочим скотом, орудиями труда и семенами, чтобы их католическая вера и умения могли соединиться с добродетелями индейцев, в перспективе — и через смешанные браки[126].

Епископ Мичоакана Васко де Кирога разработал оригинальную утопическую доктрину, основанную как на «Сатурналиях» Макробия, так и «Утопии» Мора в версии Гийома Бюде[127]. В своём «Завещании» он писал:

Здешний мир окрещён Новым Светом не просто так, но по весьма веским причинам: он Новый не оттого, что в нём нашли что-то новое, но оттого, что касательно людей и почти во всём прочем подобен он миру первых дней Творения и золотого века, каковой по злокозненности и великой алчности нации нашей стал веком железным, и даже ещё того хуже[126].

Васко де Кирога утверждал, что остров Утопия находится в Новом Свете, и здесь утверждены три божественных принципа:

- равенство между людьми;

- «решительная и стойкая любовь к миру и спокойствию»;

- «презрение к золоту и серебру».

Божественное Провидение, устроившее в Америке государство и попустившее её открытие европейцами, имело целью обновить пришедший в упадок христианский мир. Построение в Америке идеального государства есть обязательное условие нравственного и физического спасения аборигенов[128]. Свой эксперимент с созданием самоуправляемых индейских общин епископ начал ещё в 1532 году, и он продлился около тридцати лет — до самой кончины де Кирога. Позднее аналогичный эксперимент начал Орден иезуитов в Парагвае (начиная с 1609 года), также попытавшись «воскресить прекраснейшие дни раннего христианства». Южноамериканская теократия, однако, в большей степени испытывала на себе влияние «Государства» Платона, и, отчасти, «Города Солнца» Кампанеллы[129]. В начале XX века в среде социалистов был популярен образ «коммунистического государства» иезуитов[130]. Однако идея миссионеров о превращении Америки в «контр-Европу» затрагивала интересы Испанской империи и политики абсолютизации и централизации, что и привело к падению орденских теократий[131].

Протестантский мир не остался в стороне от утопических тенденций описанного вида. В созданных в XVIII веке «Великих деяниях Христа в Америке» («Magnalia Christi Americana, or The Ecclesiastical History of New England», 1702) Мэзера и писаниях Анны Ли открытие Америки трактовалось как открытие нового Ханаана или Эдема, в котором непременно будет создано Царство Божие на Земле[132].

Католические и протестантские утопии позднего Ренессанса

«Утопия» Мора произвела огромное впечатление на итальянских гуманистов. В 1552 году, через четыре года после выхода в свет перевода, Антон Франческо Дони опубликовал собственную утопию I Mondi celesti, terrestri, et infernali, de gli accademici pellegrini («Учёное путешествие в миры небесные, земные и адские»). Она была написана в форме диалога между Мудрецом и Безумцем, который посетил идеальный город, построенный в форме звезды. Многие высказанные Дони идеи — особенно свободной любви и ликвидации института брака — привели к популярности трактата, выдержавшего множество итальянских и французских изданий. В 1561 году оригинальная «Утопия» (в переводе Ланди) была включена в антологию Франческо Сансовино «XVIII книг о монархиях и республиках древности и современности». Тот факт, что Томас Мор принял мученическую кончину во славу католической церкви, привёл к признанию авторитета его трактата в век Контрреформации; «Утопия» очень нравилась кардиналу Беллармину. Традицию продолжило «Восхождение на Парнас» (Ragguagli di Parnaso) Траяно Боккалини; трактат вышел в 1612 году и выдержал 25 переизданий[133].

Практически одновременно с «Утопией» Т. Мора в Италии произошло возрождение буколического жанра, начатое «Аркадией» Саннадзаро (опубликована в 1502 году). Сращивание буколического воспевания изначальной чистоты мира было неотделимо от критики существующих порядков, что отразилось в послании Спенсера Уолтеру Рэли (соединившего мотивы английских сказаний о фэйри с «Утопией») и романе «Аркадия» сэра Филипа Сидни[132]. По-видимому, литературная традиция буколики сильно воздействовала на комплекс легенд о стране Кокань, распространённый в Англии и Франции. Буколика и рыцарский роман оказали существенное влияние на испанскую литературу, прежде всего «О презрении ко двору и восхвалении сельской жизни» Гевары (опубликован в 1591) и утопических главах «Дон Кихота» Сервантеса. Все перечисленные тексты отличаются следующими сходными мотивами: авторы буколик и утопий стремились избавить человечество от печати первородного греха. В земном измерении это можно сделать, заставив отказаться людей от гордыни, для чего следует создать социальную систему со строгим социальным контролем и принципиально иным образованием, которое уничтожит частную жизнь и частную собственность, а также идею личных интересов, заменив их на служение общему благу[134]. Своеобразный контраст составляла утопия Телемского аббатства из романа Ф. Рабле, в которой во главу угла была поставлена абсолютная свобода желаний индивидуума (Гаргантюа в романе являлся королём Утопии). По мнению Николь Пол, идея Телемы предвосхитила либертарианство де Сада, но была при этом не менее тоталитарной, чем власть архонтов в «Утопии». Намного радикальнее была написанная почти столетием ранее лютеранская «Вольфария» (New Statuten, die Psitacus gebracht hat uß dem Land Wolfaria) Иоганна Эберлина фон Гюнцберга. Следуя его заветам, Каспар Штиблин[нем.] в 1552 году выпустил в свет антикатолическое сочинение Commentariolus de Eudaemonnensium Republica, в котором описывалась расположенная по соседству с Утопией страна Макария. Однако, в отличие от Т. Мора, Штиблин был пронизан духом хилиазма и много писал о загробном мире и воздаянии[135].

В первой трети XVII века почти одновременно увидели свет две сходные по мотивации и содержанию утопии, чьи авторы представляли собой два политических и идеологических полюса Европы: «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы (первое издание 1623) и «Описание республики христианополитанской[нем.]» Иоганна Андреэ (1619). Оба автора рассматривают человеческую природу как глубоко греховную, которую необходимо исправлять через образование и социальную инженерию. Однако многие современные исследователи полагают, что идеи «Города Солнца» восходили к проекту мятежа и устроения теократической республики в Калабрии, разработанному братьями ордена доминиканцев. Кампанелла, спроектировав общину, воспринимаемую её сочленами как единый организм, в известном смысле предвосхитил метафорическое использование Гоббсом образа библейского Левиафана. При этом Город Солнца Кампанеллы — теократия, власть священников в которой распространяется даже на сферу человеческого воспроизводства. Лютеранская утопия Андреэ основана на принципах рационализма, порядка и тотального социального контроля, который подчёркивается геометрическими формами идеального города. Содержательно утопия исчерпывается девизом Христианополя — «Мы пришли от свободы к благу». В центре города — коллегиум, то есть это утопия интеллектуалов, в которой образование занимает фундаментальное место в формировании умственно и морально исключительных сограждан[136].

Утопии эпохи Просвещения

XVII век

Подавляющее большинство утопических текстов, созданных в XVI—XVII веках, сочетали мотивы далёкого путешествия и робинзонады. Эти мотивы также были унаследованы от средневековой традиции, выраженной в «Житии святого Брендана», «Письме пресвитера Иоанна»; средневековые и ренессансные карты мира (лат. mappae mundi) включали неведомые земли, включая Эдемский сад, Фулу, Острова блаженных и землю «Хи-Бразиль»[137]. Параллельно в эпоху Ренессанса распространялась традиция помещать воображаемые миры на небесных телах, прежде всего, на Луне. Это было развитие «Икаромениппа» Лукиана. Возродил эту традицию Иоганн Кеплер, чья лунная фантазия «Сон» была опубликована посмертно в 1634 году. В этом тексте проводилась апология коперниковой Вселенной и возможности межпланетных путешествий и жизни вне Земли. В 1638 году епископ Фрэнсис Годвин опубликовал первый английский фантастический роман «Человек на луне» и «правдивый рассказ» о путешествии испанца Доминго Гонсалеса. На Луне описывается государство, в беседах с жителями которого протагонист критикует земные порядки. По-видимому «Государства и империи Луны» Сирано де Бержерака (1657), были выполнены в русле той же самой традиции. Лунные мотивы были очень популярны и в литературе XVIII века; к этому жанру принадлежат «Микромегас» Вольтера (1752) и «Икосамерон» Казановы (1788)[138], а также «Новейшее путешествие, совершённое в городе Белёве» (1784) Василия Лёвшина.

По наблюдениям Н. Пол, между 1620—1638 годами утопический жанр, по крайней мере, в Англии, претерпел существенный сдвиг, связанный как с социально-экономическими переменами, так и историзацией восприятия времени. Так начался процесс перехода от собственно утопий (пространственно-географических фантазий) к ухрониям — утопиям, топос которых помещён в иное время. Существенную роль в переходе сыграла именно попытка реализации утопической политики в реальной действительности — основание пуританских колоний в Северной Америке и риторика божественного права в политических декларациях короля Якова I. С точки зрения Н. Пол, это уже не утопизм, а ранний колониализм, меркантилизм и начатки научной революции (в труде Ф. Бэкона «О достоинстве и приумножении наук» 1605 года). Неоконченная утопия Бэкона «Новая Атлантида» (опубликована в 1627 году в составе Sylva Sylvarum, or Natural History), по-видимому, является первой в подлинном смысле научной утопией. Описанный Бэконом «Дом Соломона» стал образцом для первого научного общества в Лондоне — Незримой коллегии, а затем и Королевского общества[136]. Утопизм 1640—1660-х годов определялся теми же тенденциями, в первую очередь, это были кружки пансофистов, группировавшиеся вокруг Яна Амоса Коменского, Сэмюэля Хартлиба и Гэбриэла Плеттса[англ.]. Хотя пансофисты считаются основателями современного научного знания и учёных сообществ, их деятельность инспирировалась проектом восстановления изначальной божественной мудрости, утраченной человеком после изгнания Адама из Рая[139].

События Английской революции прямо повлияли на развитие утопического жанра. Так, Плеттсово «Описание знаменитого королевства Макария, демонстрирующее превосходное правительство» (1641) и «Новая Солима» Сэмюэла Готта[англ.] (1648) были непосредственно связаны с деятельностью «Долгого парламента», в котором существовала даже особо избранная парламентская комиссия для расследования «плачевного состояния королевства». «Океания[англ.]» Гаррингтона (1656) была посвящена О. Кромвелю. Однако самым радикальным выплеском революционных событий стали памфлеты и труды Дж. Уинстенли (особенно «Закон свободы» 1652 года); причём и в этом случае теоретической базой стало истолкование Писания. Около 1649 года общины диггеров приступили к захвату и разделу земли в Суррее, Кенте и Бакингемшире[139]. Примерно в это же время зародилась английская традиция негативной утопии, представленная Mundus Alter et Idem епископа Джозефа Холла. Действие разворачивается в Terra Australis incognita, на которой размещена сатира на утопические мечтания; в дальнейшем эту же тенденцию подхватил Джонатан Свифт[140].

XVIII век