Loading AI tools

историческое и экономическое исследование учёного Карла Поланьи Из Википедии, свободной энциклопедии

Великая трансформация (англ. The Great Transformation) — историческое и экономическое исследование американского учёного венгерского происхождения Карла Поланьи. Впервые опубликовано в 1944 году.

| Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени | |

|---|---|

| The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time | |

Обложка первого издания | |

| Жанр | экономическая история, политическая и социальная теория, историческая социология, культурная антропология |

| Автор | Карл Поланьи |

| Язык оригинала | английский |

| Дата написания | 1944 |

| Дата первой публикации | 1944 |

| Издательство | Farrar & Rinehart |

Исследование посвящено политическим и социальным процессам эпохи становления и развития капитализма. Поланьи утверждает, что рыночную экономику и национальное государство следует рассматривать не по отдельности, а как единое явление[1] — общество рынка, или рыночное общество. Его возникновение разрушило традиционный социальный порядок — на протяжении большей части истории человечества экономическая деятельность не отделялась от социальных отношений, автор подчёркивал грандиозность перемен. Новый институциональный уклад породил контртенденции, которые привели к катаклизмам XX века.

Согласно Поланьи, утопическая идея саморегулирующегося рынка не вытекала из природы человека или социального развития, а возникла в конкретных исторических обстоятельствах начала XIX века, в попытке объяснить социальные бедствия промышленной революции. Принцип невмешательства (фр. laissez-faire) осуществлялся планомерно, был навязан в ходе политической борьбы при непосредственном участии государства. Формирование свободного рынка требовало институционального разделения на экономическую и политическую сферы и превращения труда, земли и денег в товары. В основе экономической системы XIX века лежали конкурентный рынок труда, свободная торговля и золотой стандарт. Саморегулирующийся рынок обеспечил неслыханный рост материального благосостояния, однако, подчиняя общество своим законам, вызвал стихийный ответ, естественную реакцию в виде мер общества по самозащите.

«Великая трансформация» стала классикой социальной мысли, создала общие рамки для анализа упадка классического либерализма и капитализма свободного рынка. Многие идеи книги вошли в научный оборот и стимулировали различные исследования в социальных науках, хотя ряд положений автора впоследствии отвергался и пересматривался. «Великая трансформация» вошла в список «Сто самых влиятельных книг послевоенного периода», составленный в 1995 году группой известных европейских интеллектуалов.

В своём синтезе классической социальной теории Поланьи свёл воедино темы Маркса, Дюркгейма, Вебера и Малиновского[2], чтобы создать альтернативу классической политической экономии[3], как либеральной, так и марксистской экономике[4]. «Великая трансформация» соединила элементы экономики, истории, социологии, антропологии и политической науки[5][6]. Поланьи заимствовал идеи из всего спектра социальных наук, которые изучают поведение человека[4], «героический замысел» автора сочетает широкий взгляд на сложные социальные феномены с сохранением ценностей научного позитивизма; амбициозное стремление к практическим и в то же время нормативным предписаниям; богатство и гибкость языка способствуют различным интерпретациям. Эти черты сближают труд с текстами классической социальной теории[7]. Отмечается предпочтение автором индуктивного или эмпирического подхода дедуктивному, а институционального анализа — методологическому индивидуализму[8]. Работа затрагивает широкий спектр политических и экономических вопросов, включая капитализм, социализм, корпоративизм, планирование, массовое общество и тоталитаризм. Центральные темы книги — противоречия между рынком и обществом, капитализмом и демократией[9][10].

Название книги полемизирует с аисторическим[англ.] подходом в социальных науках[11]; «Великую трансформацию» можно считать атакой «по трём фронтам» на социальные теории утилитаризма[К 1], восходящие к Гоббсу и Мандевилю и развивавшиеся через Адама Смита и Милля вплоть до Мизеса и Хайека[К 2]. Во-первых, Поланьи атаковал утилитарную теорию действия, по которой люди рационально действуют, преследуя эгоистичные цели на основе внутренних, в конечном счёте биологических или психологических желаний. Во-вторых, он подверг критике утилитарную теорию институциональных изменений, согласно которой институты стихийно эволюционируют, когда возникает потребность у группы индивидов, аналогично договору между сторонами. В-третьих, Поланьи атаковал теорию «невидимой руки» как теорию социального порядка, по которой из частного интереса («частных зол») возникает «общее благо», а ресурсы эффективно распределяются на социетальном уровне посредством саморегулирующегося рынка[13][14].

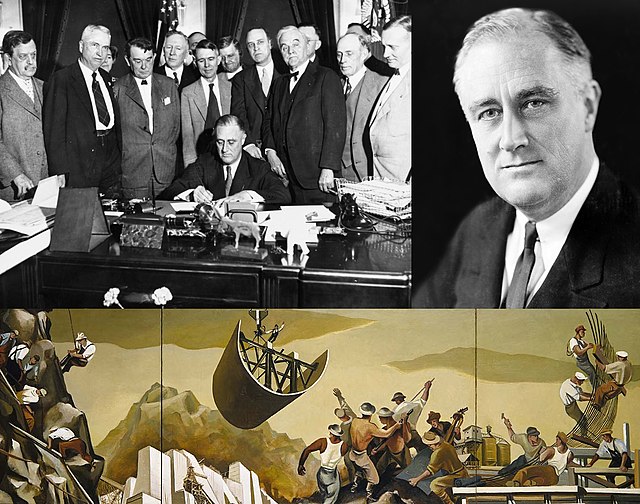

«Великая трансформация» — это история возвышения в первой половине XIX века либерального порядка и его краха в начале XX века. Автор начинает книгу с констатации, что «цивилизация XIX века потерпела крушение»[15]. Контекст книги — общий дух тридцатых годов — Великая депрессия, кризис политики свободной торговли, системы золотого стандарта и либеральной демократии; попытки фашизма, коммунизма и политики Нового курса перестроить общество[16]. Поланьи пытался понять, какие исторические силы привели к этим событиям, к Первой мировой войне, к подъёму в 1920-е и 1930-е годы популистских, националистических и авторитарных социальных движений — к возвышению фашизма и Второй мировой войне. Учёный обратился к истокам современности — промышленной революции в Англии в начале XIX века: «чтобы понять германский фашизм, мы должны вернуться в рикардианскую Англию»[17][18]. Согласно Поланьи[19][20],

Мы намерены показать, что идея саморегулирующегося рынка основывается на самой настоящей утопии. Подобный институт не мог бы просуществовать сколько-нибудь долго, не разрушив при этом человеческую и природную субстанцию общества; он бы физически уничтожил человека, а среду его обитания превратил в пустыню. Общество…принимало меры самозащиты, но любые подобного рода меры причиняли ущерб принципу саморегулируемости, вносили дезорганизацию в хозяйственную жизнь, подвергая таким образом опасности общество, но уже с другой стороны. Именно это противоречие заставило рыночную систему развиваться в одном, жестко определённом направлении и в конце концов разрушило ту социальную организацию, для которой данная система служила фундаментом.

Название книги, с одной стороны, отсылает, по выражению Джозефа Стиглица[21], к «великой трансформации европейской цивилизации» — переходу от традиционного общества к индустриальному; с другой стороны, намекает на социально-политическую драму первой половины XX века, после начала Первой мировой войны[15]. Первая трансформация знаменует переход от меркантилизма XVIII века к обществу рынка в XIX веке. Крах рыночного общества в начале XX века приводит к фашизму и мировой войне. Поланьи намеревался более детально исследовать вторую трансформацию, однако оба описания остались неполными[22].

Книга представляла собой спорный, противоречивый и загадочный текст, наполненный неясностями[23], работа размывала границы между экономикой и этикой, автор выступал и как антрополог, и как историк, и как критик межвоенной рыночной системы[24]. По сравнению с Марксом, Поланьи сместил акценты с производства на обмен, с эксплуатации на коммодификацию, с классовой борьбы на контрдвижение против рынка[25]. В отличие от политической экономии и неоклассиков, считавших мотив прибыли (как и ограниченность ресурсов) аксиоматическим и универсальным, выведенным из природы человека или структурной конкуренции, Поланьи отстаивал исторический и сравнительный анализ, рассматривал причины и условия возникновения «экономического» интереса[26][27]. Тезис Поланьи о том, что теоретические схемы неоклассиков (как и марксизма) объясняют лишь краткий период истории (XIX век) был распространён в экономической[К 3] и социальной антропологии, социологии, среди экономистов-гетеродоксов и разделялся многими историками. Антропологи и социологи долгое время отвергали обезличенную модель рынка и денег мейнстримовой экономики, не считая конкурентный рынок естественным состоянием человечества и, как правило, отрицая универсальность аксиоматики рационального выбора и ограниченности ресурсов, её применимость к традиционным обществам. Напротив, экономисты и историки экономики, стоявшие на позициях неоклассической концепции[К 4] не принимали во внимание идеи Поланьи, игнорируя позиции других дисциплин[29][30][31][32][33]. Одни авторы считали, что поланьевская экономическая история «безнадёжно ошибочная», даже если его история идей была верной[34][35]; книга поставила глубокие вопросы[36], но не дала ответов[37]. Другие полагали, что он ошибался в частностях, но дал верную общую картину[38]. С точки зрения критиков, Поланьи преувеличил уникальность рыночного общества и роль элит в навязывании идей laissez-faire; не учёл повсеместного присутствия рынков в различные периоды истории; недооценил значение экономических стимулов в традиционных обществах, чисто экономические мотивы внерыночного обмена, и, напротив, переоценил экономический аспект рынка и его важность в индустриальных обществах[39][40][34].

«Великая трансформация» стала классикой социальной мысли[5], встала в один ряд с «Капиталом» Маркса и «Протестантской этикой» Вебера[41]. Как анализ последствий промышленной революции и описание динамики рыночного общества, поланьевский шедевр можно считать заключительным актом «долгого» XIX века — от Эпохи Просвещения до окончания Первой мировой войны[7]. Многие считают работу наиболее серьёзной и систематической в XX веке критикой теории и практики свободного рынка[42][43]. Книга оказала значительное влияние на развитие социальных наук: масштабное видение экономической истории в «Великой трансформации» сделало Поланьи одним из предшественников теории модернизации, популярной в 1950-е годы, вдохновило исследования Маршалла Салинса, Иммануила Валлерстайна, Эдварда Томпсона, Джеймса Скотта, Дугласа Норта, Юргена Хабермаса и многих других[44][45]. Работа повлияла на гетеродоксальную экономику (моральная экономика[46], школа регуляции[фр.][47], международная политэкономия[англ.]), стала основополагающей для экономической социологии[48], её идеи были интегрированы в институциональную экономику. До некоторой степени Поланьи предвосхитил мир-системный анализ, теорию социального обмена[36], концепцию правительственности Фуко[49], исследования бедности Амартии Сена и др.[48] Книга стала одним из главных источников критических теорий глобализации[50], оказав влияние на противников неолиберализма и антинеолиберальные движения[23].

Автор не считал свою работу научной монографией, хотя она имела научный базис; книга предназначалась широкой аудитории и не писалась для академических коллег или из карьерных соображений. Как пишет историк Маркус Грезер[нем.], автор намеревался внести вклад в дискуссии о кризисах капитализма и либеральной демократии, о возможностях обновления демократии перед лицом фашизма и об устройстве послевоенного мира[51]. Первые наброски относятся к 1937 году[52]. Основные тезисы разрабатывались в конце 1930-х годов, когда автор находился в Англии[53], их обдумывание завершилось к 1939 году; в 1940 году Поланьи сообщил своему другу Джейкобу Маршаку: «первостепенная задача сегодня — ясно и отчётливо, то есть рационально, описать систему регулируемого рынка в пластичном обществе: в обществе, которое может достичь самоорганизации политическими средствами»[54]. Согласно письмам Поланьи, он наметил план книги вскоре после переезда в США в августе 1940 года. После успешных лекций о «веке трансформации» в Беннингтонском колледже учёный обратился за грантовой поддержкой в фонд Рокфеллера и представил первый книжный проект в феврале 1941 года. В февральском письме своей жене Илоне Поланьи сообщил о прорыве в систематизации идей — незавершённые теории о капитализме и великой трансформации встали на свои места. К сентябрю законченные очертания приобрели основные главы[55][56]. В сентябре он писал Илоне[57]:

Книга представляет собой взгляд с птичьего полета на экономическую историю последних 150 лет, рассмотренную только для доказательства утопической природы рыночной экономики и с тем, чтобы объяснить последующий крах цивилизации XIX века. Постепенно мои теории находят свое место в повествовании, и почти всё, что я делал в жизни, что-то в это вносит. Я твердо уверен в структуре работы; она прошла проверку на прошлогоднем семинаре и в исследовании этого года. Я ничего не изменил.

Поланьи работал над книгой с осени 1941 года по весну 1943 года включительно[58]. В сентябре он попросил Илону приехать в США, чтобы помочь в «технической обработке» объёмных материалов. На момент её приезда (конец декабря 1941 года) были готовы план 25 глав и 20 тысяч слов текста; в феврале 1942 года Поланьи сообщил своей дочери, что за четыре недели закончил введение и первые три главы. Работа продвигалась успешно, однако в сентябре 1942 года Harper & Brothers отказало в контракте после резкого отзыва историка Ричарда Тоуни (вскоре историк Джордж Коул выдвинул схожие претензии)[К 5]; Поланьи болезненно воспринял критику и приостановил поиски издателя. После неудачных переговоров в марте 1943 года с издательством Macmillan ему удалось в апреле заключить соглашение с Farrar & Rinehart[61]. Предложение издательства разделить проект на две книги, основную («Либеральная утопия: истоки катаклизма»)[К 6] и дополнительную, посвящённую современной политике («Генеральный план обычного человека»)[К 7], соответствовало желаниям Поланьи, но не было реализовано[64][61].

Рукопись была направлена в издательство перед отбытием Поланьи в Англию в июне[58]. Автор сообщил в фонд Рокфеллера о завершении работы в соответствии с оригинальным проектом из 135 тысяч слов. Осенью рукопись прошла четыре стадии технических исправлений (редактор жаловался на орфографические и пунктуационные ошибки, незаконченные предложения и проблемы со сносками), что, по словам Поланьи, превратило «мирную рукопись» в «поле битвы»; тем не менее он остался доволен результатом. Друг Поланьи Питер Друкер, с которым автор много дискутировал во время написания, отметил: «вещь в целом настолько мощно структурирована, что читается на одном дыхании»[66]. Книга была издана в Нью-Йорке в 1944 году, лондонское издание 1945 года включало расширенную версию последней главы[54]. Первое британское издание по выбору автора называлось «Истоки нашего времени»[51]. Продажи были небольшими, и в 1944 и 1945 годах составили всего 1700 экземпляров[67].

Поланьи начинает книгу с анализа Столетнего мира (1815—1914). В течение столетия Европе удавалось избегать крупномасштабных конфликтов; малые войны между европейскими державами (Крымская война, Франко-прусская война) и постоянные военные конфликты с их участием в Африке и Азии имели ограниченный характер. На взгляд Поланьи, Столетний мир не был случайным, как и мировая война — следствие кризиса основных институтов европейской цивилизации[68]. Обычно историческую динамику XIX века описывали через такие каузальные факторы, как экономические спады и подъёмы, кредитные и валютные кризисы, борьба за колонии, сепаратистские движения, дипломатические промахи. Поланьи, не отрицая эти аспекты, предложил более глубокое объяснение — анализ главных экономических и политических институтов XIX века[69]. Согласно Поланьи[70],

Цивилизация XIX в. основывалась на четырёх институтах. Первым из них была система равновесия сил, в течение ста лет предотвращавшая сколько-нибудь длительные и разрушительные войны между великими державами; вторым — международный золотой стандарт, символизирующий совершенно уникальную организацию мировой экономики; третьим — саморегулирующийся рынок, обеспечивший неслыханный рост материального процветания, и, наконец, четвёртым — либеральное государство. При одном способе классификации два из этих институтов являются экономическими, два — политическими; при классификации по другому принципу два попадают в разряд национальных, два — в разряд международных. Их взаимодействие и определило в главных чертах историю нашей цивилизации.

Система равновесия сил обозначала изменчивые альянсы, которые не позволяли одной державе занять доминирующее положение. Остальные институты являлись взаимосвязанными продуктами английской промышленной революции[71]. Система равновесия сил была надстройкой над золотым стандартом — средством для политического проекта по созданию всемирной рыночной системы; его крах непосредственно привёл к катастрофе. Либеральное государство, навязавшее доктрину laissez-faire и принявшее политику свободы торговли, было продуктом саморегулирующегося рынка — «источника и порождающей модели системы»[72][73][70].

Идея саморегулирующегося рынка была изобретена политэкономией XIX века (Мальтус и Рикардо) на основе «невидимой руки» Адама Смита. Согласно этой доктрине, механизм ценообразования эффективно обеспечивает равновесие спроса и предложения и оптимальное использование экономических ресурсов; государство должно законодательно поддерживать рыночные процессы, не вмешиваясь в них[72]. Саморегулирующаяся рыночная система существовала с 1830-х годов до начала Первой мировой войны. В её основе лежали три принципа, составляющие одно целое и бесполезные по отдельности: труд находит цену на рынке (конкурентный рынок труда); товары беспрепятственно перемещаются между странами (свободная торговля); создание денег подчиняется автоматическому механизму (золотой стандарт)[74][75][76].

Свобода торговли позволяла странам специализироваться на производстве тех товаров, в продаже которых они имели конкурентные преимущества. Всё это вело к интеграции мировой экономики и, согласно классической политической экономии, повышало производительность и благосостояние, способствовало миру и гармонии, поскольку считалось, что все нации выигрывали от расширения глобальных потоков торговли и капиталов. Конкурентоспособность британской промышленности, например, зависела от поставок зерна из заморских территорий; платой за экономическую эффективность являлась отмена протекционистских мер в отношении внутренних производителей. Для функционирования «колоссального автомата» свободной торговли в мировом масштабе требовалась автоматическая система обмена, которая бы позволяла государствам с разными валютами покупать и продавать товары друг у друга. Эту задачу выполнял золотой стандарт — международная система товарных денег, в которой национальные валюты были привязаны к золоту. Англия приняла золотой стандарт в конце XVIII века и восстановила его после наполеоновских войн. Другие европейские государства одно за другим последовали её примеру, и к 1870-м годам золотой стандарт часто рассматривался как основа глобального процветания. При благоприятном торговом балансе механизм работал без сбоев, если же объёмы импорта превышали экспорт, то он нёс в себе угрозу «катастрофической дефляции». В обоих случаях, однако, подразумевалось, что международное равновесие сохраняется[77][74][78][79].

Вопреки тезису, что капитализм XIX века возник в результате постепенного расширения обмена, местной и дальней торговли, для Поланьи переход Англии от общества меркантилизма к обществу рынка не был неизбежным и эволюционным. Хотя многочисленные рынки — определяемые как «фактические контракты между покупателями и продавцами»[80] по поводу товаров — существовали с XVI века, для их главенствующей роли не было никаких оснований. Из частных актов обмена никак не следовало возникновение местных и любых других рынков, которые не обладали способностью к расширению. Большую часть человеческой истории экономика не была отдельной областью деятельности, управляемой законом спроса и предложения[81][82][83], «мотив пропитания» занимал место «мотива прибыли» в качестве цели хозяйственной деятельности[84][К 8]. Поланьи ссылался на отмеченное Аристотелем различие между производством ради потребления (домашнее хозяйство) и ради прибыли, расценивая его как наиболее блестящее предсказание в социальных науках[86][87]. Обмен имел место в традиционных обществах, однако даже во времена Аристотеля торговля и прибыль являлись скорее исключением, чем правилом. Рыночные силы были «укоренены[англ.]» в обществе и политике, в социальных отношениях, которые обеспечивали условия для пропитания[88][34].

Со времён Эдмунда Бёрка консерваторы и правые либералы считали, что рыночная экономика возникала в результате стихийного и естественного развития, на основе открытой Адамом Смитом природной «склонности к торговле, к обмену одного предмета на другой»[89][90]. В антропологии Смита капитализм возможен: разделение труда вытекает из внутренней потребности людей к содействию и сотрудничеству, что, в свою очередь, произрастает из взаимозависимости, поскольку люди нуждаются друг в друге[91][92]. Переход от взаимозависимости к сотрудничеству Поланьи считал «великой уловкой» либеральных идеологий: почему первое приводит ко второму, а не к воровству? Почему люди вышли из клоаки грабежа и завоеваний (Римская империя) и изобрели рыночное общество? На взгляд Поланьи, природная склонность к обмену полностью апокрифична, поскольку «обменивающийся дикарь» Смита является таким же мифом, как и «благородный дикарь» Руссо[93][94][89]. В антропологии Поланьи человек стремится к максимальному результату, но его мотивы исторически изменчивы[95], цели и интересы обусловлены социально, а не биологически или психологически. Поланьи, в частности, ссылался на «факторы культурного порядка» в исследованиях Маргарет Мид: члены племени, считающие рыбу священным объектом, а не пищей, скорее умрут от голода на берегу реки, чем станут её ловить[96][97].

Социальные институты домодерных обществ не позволяли рациональному экономическому поведению произвести кумулятивный эффект и породить рыночное ценообразование. Поланьи разграничивал принципы экономического поведения и социальные модели; эти категории рассматривались как эмпирические, а не логические. Принципы — взаимность (реципрокность), перераспределение, домашнее хозяйство и обмен (бартер) — соответствуют социальным моделям симметрии, центричности, автаркии и рынка. Социальная модель конкретного общества конститутивна для его хозяйственного уклада; при господстве одного принципа экономического поведения другие принципы сохраняются, но занимают второстепенное положение. Так, в обществе, построенном на модели центричности, экономические процессы определяются принципом перераспределения, а обмен занимает второстепенное положение и не обладает способностью к расширению, его смысл и процессы отличны от обмена в обществе, основанном на рыночной модели[98][99][27].

Реципрокность и перераспределение[К 9] первоначально относились к взаимопомощи и разделу добычи в сплоченных группах и племенах[102]. Реципрокность — это обмен дарами ради отношений, а не товара; она проявляется в родстве, дружбе, сотрудничестве; перераспределение (как и торговля) берёт начало в охоте или «племенной экспедиции», что требует разделения труда и подразумевает приобретение вещей на значительном расстоянии[103][104][105]. Эти принципы необходимы для выживания группы, что должно приводить к упразднению личного, материального интереса[106][107]. Пример Поланьи — острова Тробриан, где нет «торга и обмена», как и мотива прибыли. Жители прибрежных деревень, следуя магии и традиции, взаимно обмениваются дарами (рыба на плоды хлебного дерева) с удалёнными от моря поселениями. На основе взаимности функционировало «кольцо Кула» в Западной Меланезии — сложная торговая система перемещения между островами ценных предметов (браслеты, ожерелья и др.)[108][109]. Взаимность и перераспределение позволяли обходиться в хозяйственной деятельности без письменных документов и сложной системы управления, поскольку общества были устроены на моделях симметрии и центричности. Два принципа лежали в основе не только маленьких первобытных сообществ, но и больших и богатых империй, от Древнего Египта до феодальной Европы. Поланьи указывает на Вавилонское царство Хаммурапи, Древний Китай, Империю инков, царства Древней Индии; в Египте Нового царства перераспределение достигало огромных масштабов. В отличие от охоты в первобытных общинах, в империях оно чаще всего происходило от бедных к богатым; ресурсы собирались, хранились и перемещались от периферии к центру и обратно на основе традиции, закона или административного решения[110][104][102].

Рынки и деньги возникают не из природной склонности человека к обмену, а в попытке расширить общество за пределы его локального ядра. «Дальняя» торговля может создавать институт рынков, что предполагает акты обмена[73][111]. Поланьи, следуя работам Анри Пиренна и Вебера, выделял три вида торговли и классифицировал рынки на внешние (дальние), внутренние (национальные) и местные[112]. Эти практики, преобладавшие в Европе до XVIII века, не зависели друг от друга и, как правило, успешно функционировали за рамками логики конкуренции[113]. Внешняя торговля не имела связи с внутренним хозяйственным укладом, дальние рынки чая или сахара (или например, обмен английской шерсти на португальские вина[114][112]) существовали на границах сообществ. Эти рынки были построены на основе взаимных даров, а не на принципах рыночного обмена в смысле Смита[112][115]:

Акты обмена входят здесь обычно в основанную на взаимном доверии сложную систему человеческих связей, охватывающую обширные пространства и значительные промежутки времени, — ситуация, стирающая в сознании двусторонний характер сделки уже не может восприниматься с ясностью.

Местные, «соседские» рынки, укоренённые в местную культуру, представляли собой домашнее крестьянское хозяйство и до начала XIX века не играли значимой роли в торговле[112]. Европейские властители XV и XVI веков, возможно, освободили торговлю от «пут городских привилегий», однако внутренний рынок меркантилизма не был по-настоящему современным: «покупателю предлагаются на конкурентной основе сходные товары, поступившие из разных источников»[116][81]. В эпоху меркантилизма рынки регулировались и ограничивались; и местную, и дальнюю торговлю регулировали либо государство, либо горожане, которые противодействовали созданию национальных рынков. Последние целенаправленно создавались государственными стратегиями — экономическое развитие было необходимо для усиления государства[117]. Ни один из так называемых «рынков» — дальняя торговля, местный рынок домашнего хозяйства и внутренний рынок меркантилизма — не имел отношения к агрессивному саморегулирующемуся рынку — совершенному рынку спроса и предложения XIX века[88].

Историки экономики критиковали Поланьи, указывая, что рыночные общества существовали задолго до XIX века[118][119]. Утверждалось, что Римская и Вавилонская империи имели развитые рынки с ценообразованием; существование множества рынков в Древнем Риме не отрицается. В то же время вопрос о степени влияния рынков и рыночных цен является дискуссионным[118]. Как писал Норт, Поланьи убедительно показал, что историки экономики преувеличивали роль рынков в традиционных обществах[120]. Как пишет экономист Джеффри Ходжсон, Поланьи был прав в том, что большую часть человеческой истории системы производства и распределения не управлялись рынками, особенно если принять его разграничение между рынками как местами ценообразования и торговлей (обмен как таковой не формирует цены[121]), возникшей намного раньше[122]. Согласно Ходжсону, Поланьи, подчёркивая общий рост рынков, не учёл появление в XVIII веке ключевых институтов современного капитализма — финансовых, рассмотренных Шумпетером и Джоном Коммонсом[123]. Как отмечает Ходжсон, автор книги недооценивал проблему масштаба и сложности: ему не удалось показать, что крупные и развитые общества со сложным разделением труда могут быть организованы без рынков, только на основе перераспределения и особенно реципрокности, хотя перераспределение, несомненно, неустранимо из современной развитой экономики. Он верно подчёркивал значение взаимности для выживания группы, но ошибался, считая, что эволюция упразднит личный интерес[124].

Для создания рыночного общества было недостаточно национальных рынков. Согласно Поланьи, на социетальном уровне требовался более фундаментальный поворот — природа, деньги и люди должны были стать «фиктивными товарами» — землёй, капиталом и трудом[125], которые ранее не существовали в качестве элементов экономической жизни. Поланьи проводит реконструкцию экономической истории Англии, показывая, что переход от сословного общества к капиталистическому начинается с развития товарного производства[126]. Рыночное общество — продукт промышленной революции, неизбежный результат появления фабричной системы в условиях коммерциализации. Сложные машины стоят дорого и окупаются только при больших объёмах производства[127][128]. Быстро растущие отрасли промышленности нуждались в институтах, которые бы обеспечивали низкие цены, — конкурентном рынке труда и свободной торговле[75][74]. Поскольку массовое производство нуждается в гарантированных поставках сырья для машин (иначе оно становится слишком рискованным), то наилучший способ обеспечить бесперебойное поступление факторов производства — создать рынки для каждого из них. По мере усложнения промышленного производства, количество факторов увеличивалось. Главными из них являлись труд, земля и деньги; их следовало сделать доступными для продажи, превратить в товары[129][130]. Если создание рынка земли через огораживания происходило в течение двухсот лет, то конкурентный рынок труда был внедрён практически мгновенно[131].

Уже закон о бедных 1601 года постановил, что здоровые бедняки должны трудиться, чтобы отрабатывать своё содержание в приходе (малая административная единица). Приход был обязан содержать бедняков, собирая налоги или взносы со всех собственников домов или землевладельцев, в зависимости от их доходов. Каждый приход имел свою шкалу налогов, так как порядок его функционирования существенно отличался от другого (предоставление работы, содержание богаделен, обеспечение стариков и калек и т. д.)[132][133]. Трудовая мобильность была невыгодна наиболее богатым приходам, поскольку создавала опасность их наполнения массами «профессиональных» пауперов. Поэтому с целью ограничить мобильность сельской рабочей силы в 1662 году, после Реставрации, был принят Акт об оседлости, «приходское крепостное право», позднее осуждённое Адамом Смитом. Акт препятствовал формированию национального рынка труда, однако спрос на рабочую силу в ходе промышленной революции привёл к его отмене в 1795 году[134][135]. Поланьи отмечает резкий рост бедности и, как следствие, нестабильности в последней четверти XVIII века. Массовая нищета (пауперизм) в деревне прямо следовала из развития мировой торговли, хотя современники не связывали эти процессы между собой. Землевладельцы испытывали страх как перед восстанием пауперов, так и перед вымиранием деревни, поскольку бедняков привлекали более высокие зарплаты на промышленных предприятиях — в сельской местности росла безработица[136][137]. В том же 1795 году был принят закон Спинхемленда[англ.], который предусматривал выплату беднякам денежных пособий (их размер высчитывался по шкале в соответствии с ценами на хлеб). Закон гарантировал беднякам минимальный доход в дополнение к заработку и, согласно Поланьи, вводил новое социально-экономическое «право на жизнь». Эта система денежной помощи была задумана как чрезвычайная мера, но вскоре получила распространение и в сельской местности, и в промышленных районах[136][138].

В качестве ответа на структурные проблемы закон Спинхемленда был призван, с одной стороны, защитить интересы рабочей силы в сельской местности, а с другой стороны, предотвратить бродяжничество[136]. Поланьи указывал на моральные или гуманистические соображения, попытку остановить коммодификацию труда[139]. Как пережиток патерналистской организации труда, доставшейся в наследство от Тюдоров и Стюартов, система Спинхемленда выражала интересы сельского правящего класса — сквайров и священников, которые ещё обладали определённой политической властью[134][140]. Система «права на жизнь» на протяжении четырёх десятков лет способствовала патернализму, укрепляя власть землевладельцев на местах. Спинхемленд успешно сдерживал формирование национального рынка труда в период наиболее интенсивного промышленного развития, поскольку замедлял отток дешёвой рабочей силы из деревни[141][136]. Спинхемленд являлся переходным периодом действия «двух взаимоисключающих систем, а именно формирующейся рыночной экономики и патерналистского регулирования в сфере важнейшего фактора производства — труда»[142][143].

В долгосрочной перспективе Спинхемленд привёл к разрушительным последствиям, к экономической катастрофе. Закон должен был предотвратить пролетаризацию бедняков, однако массово превратил их в пауперов[144], полностью деморализовал и лишил достоинства. По словам Поланьи, система принесла выгоду только работодателям, у которых не было стимула выплачивать достойную заработную плату, поскольку разницу взяло на себя государство. Заработная плата упала ниже прожиточного минимума, а выплаты работникам со стороны приходов, напротив, существенно выросли. У бедняков была подорвана трудовая мотивация, качество работы ухудшилось. Как отмечают социологи Фред Блок[англ.] и Маргарет Сомерс[англ.], автор книги не идеализировал Спинхемленд, не противопоставлял его добродетели порокам рыночного капитализма, а отмечал негативные последствия[145]. Поланьи указывал на противоречие между ранней формой социального обеспечения и возникновением рынка труда. Система Спинхемленда принуждала рабочих продавать свою рабочую силу, однако давала некоторую защиту в условиях рынка. В отсутствие рынка труда рабочая сила была товаром, но не имела рыночной стоимости. Принятые в 1799—1800 годах законы против рабочих союзов приравняли их деятельность к государственной измене — рабочие лишились возможности коллективно отстаивать свои интересы в рамках закона. Более важным обстоятельством была травма Спинхемленда, помешавшая сельским рабочим осознать их социальное положение и, как следствие, сформировать отдельный экономический класс (в отличие от работодателей)[146][147][143].

Согласно Поланьи, политическая победа английской буржуазии в 1832 году была ускорена повсеместной нищетой, в которой общественное мнение обвиняло Спинхемленд[127]. В 1834 году Реформа закона о бедных отменила пособия Спинхемленда, устранив препятствие к формированию рынка труда. Поланьи расценивал акт 1834 года как наиболее «безжалостную социальную реформу» Нового времени, проведённую с «наукообразной жестокостью». Упразднение «права на жизнь» не оставило беднякам выбора, они были вынуждены покинуть деревню и либо переселиться в работные дома (что было унизительно), либо оказаться брошенными на произвол судьбы: «если Спинхемленд означал медленное загнивание вследствие неподвижности, то теперь главной опасностью была гибель из-за незащищённости». Реформа представляла коренной институциональный поворот: английским рабочим, чтобы выжить, необходимо было продавать себя. Эта трансформация одномоментно превратила их в фиктивный товар: «говорить о существовании промышленного капитализма как социальной системы до этого времени мы не вправе»[148][149][150][151]. Поланьи говорит о метаморфозе гусеницы: новый экономический уклад радикально порвал с предшествующими институциональными моделями[152][153], его «сатанинская мельница» перемолола людей в «массы» и разрушила «прежнюю ткань общества»[154][155].

Рассмотрение системы Спинхемленда позволяет автору заключить, что рынок не развивался эволюционно и беспрерывно, а был сконструирован, насильственно учреждён с помощью государственного вмешательства (реформа 1834 года). Этот тезис используется Поланьи для обоснования идеи, что рыночное общество XIX века и его идеология являлись новыми и уникальными образованиями в человеческой истории[156][153]. На пути к обществу рынка, отмечает Блайт, стояли традиционные или укоренённые институты (закон Спинхемленда, приходские власти и др.) — «средневековый мусор», по выражению Маркса, — призванные обеспечить население пропитанием и предотвратить нищету. Они мешали развитию товарного производства и, следовательно, капитализма. Эти институты государственной защиты следовало отменить; государство должно было стать творцом нового институционального порядка, основанного на «улучшении» и индивидуализме, а не на «условиях жизни» и коллективизме[126].

Анализ Поланьи во многом опирался на вторичную литературу[157]. Вопреки тезису учёного[К 10] о широком распространении и катастрофических последствиях системы Спинхемленда, её применение, по всей вероятности, было крайне ограниченным и не оказывало негативного влияния на бедняков, поскольку в общем случае не влекло снижения заработной платы, как и производительности труда[К 11]. Поланьи не учёл различия в политике оплаты труда в разных графствах, масштаб использования наёмного труда в сельском хозяйстве и его намного более раннее развитие в Англии[159][160][161] — наёмный труд историки обнаруживали даже в XIII веке[131]. Отрицалась и моральная мотивация создателей Спинхемленда[139]. В то же время отмечается, что исторические неточности не затрагивают суть поланьевского тезиса[157], поскольку трансформация (сходный переворот был замечен Вебером) в человеческих отношениях действительно произошла — переход от мотива пропитания к мотиву прибыли; её конкретная датировка не столь важна[122].

Поланьи усматривал истоки теории саморегулирующегося рынка у различных групп писателей и интеллектуалов, которые в конце XVIII века пытались осмыслить социальные потрясения промышленной революции[162], объяснить массовую нищету этого периода. Контекст дискуссий вокруг вопиющей «аномалии» Спинхемленда[163][164] определил основные положения либеральной экономической идеологии[165] и, шире, повлиял на всё духовное наследие цивилизации XIX века, включая воззрения Бентама, Бёрка, Мальтуса, Годвина, Рикардо, Маркса, Оуэна, Милля, Дарвина и Спенсера[166]. Изобретение новых машин и становление биологических наук создали благоприятные условия для концептуализации саморегулирующихся систем[162]. Невиданные ранее человеческие страдания породили широкую потребность в утопических концепциях экономического прогресса[167]. С одной стороны, значительно выросло количество трудоспособных городских безработных; с другой стороны, появился класс предпринимателей. Необычность ситуации сделала конец XVIII века временем расцвета идей, поскольку «как новые формы богатства, так и новые формы бедности оставались во многом непонятными феноменами»[168][169]. Первостепенной задачей для интеллектуалов было объяснить страдания с моральной точки зрения[169], ответить на вопрос «откуда берутся бедные?»[170] Во-первых, как и теологические вопросы, «точка зрения на бедность всё в большей степени определялась взглядами на человеческое существование в целом»[171]; во-вторых, страдания нужно было познать и сделать управляемыми. Эти два компонента сформировали новый влиятельный политический дискурс: утопический либерализм[172]. По словам Поланьи, «обезумевший от ужасов Спинхемленда человек бросился искать спасения в утопии рыночной экономики»[173][174].

Среди теоретиков зарождавшейся экономической науки распространилась риторика механистического натурализма — экономика понималась как орган или машина. Новый примитивный натурализм — исследования обезличенных экономических процессов, управляемых «объективными» законами — заменил прежний взгляд на экономику как совокупность моральных отношений и обязательств[175]. Поланьи указывает, что благодаря натурализму экономика отделилась от философии и других социальных наук: рынок был искусственно выделен в онтологическую область (Рикардо), а образцом для мейнстримовых теорий послужил детерминизм естественных наук[176][177]. Риторика сциентизма обеспечила авторитет и престиж экономики, но вследствие этого поворота в политике XIX и XX веков преобладали утопические проекты, пытавшиеся решить фундаментальные проблемы человеческого существования с помощью экономических теорий производства и обмена. Утопическая попытка открыть неизменные и обезличенные законы социального порядка не учитывает многообразие человеческих мотивов и сложность социальных взаимодействий[178]. Поланьи называет политэкономию формой секулярной религии и описывает её в религиозных терминах — символ веры, спасение, апостольский пыл, догма и т. д. На рубеже XVIII—XIX веков экономическое знание заняло место, которое в XVII веке принадлежало религии. Политэкономия, во-первых, распространила мотив прибыли в европейских обществах, что было сопоставимо «с самым мощным взрывом религиозного чувства в истории»[179][180], и, во-вторых, стала средством создания рыночной системы[181].

Переходной фигурой был Адам Смит, последний гуманист в политической экономии[182]. Он поместил рынок в центр экономической жизни и создал миф о природной склонности человека к торговле и обмену, хотя не придерживался эгоистичного индивидуализма Гоббса или Мандевиля и не считал, что общество должно управляться экономическими интересами, рассматривая человека как моральное и социальное существо. Смит не был пророком нового порядка, но подготовил почву для расширения на социальную жизнь концепции атомарного человека, движимого собственными экономическими интересами[183]. Источником натурализма и началом социальной философии laissez-faire стала популяционная биология Джозефа Таунсенда[англ.], резко изменившая формирование экономической мысли. В «Диссертации о законодательстве о бедных» (1786) Таунсенд сформулировал теорему коз и собак: на необитаемый остров в Тихом океане испанский мореплаватель Хуан Фернандес завёз нескольких коз. Животные расплодились и стали пополнять провизию пиратов, поэтому испанские власти решили высадить на остров собак, которые тоже размножились и уменьшили популяцию коз. Как заключал Таунсенд, выживали только сильнейшие и наиболее активные козы — природное равновесие восстановилось без вмешательства правительства, «муками голода, с одной стороны, и недостатком пищи — с другой». Это решение следовало применить к обществу, отменив обязательства и предоставив вещам идти своим чередом: «численность человеческого рода регулируется количеством пищи». Государство не может влиять на количество бедных и условия их жизни и не должно противостоять законам природы, ведь голод «учит порядку и дисциплине лучше всякого судьи»[184][185][186][187].

Если Аристотель чётко отделял человека от животных, связывая политику с языком и разумом, то Гоббс сузил понятие рациональности до политического соглашения. В «Левиафане» Гоббса и «Басне о пчёлах» Мандевиля люди ведут себя как звери, но сохраняют потребность в институтах, договорённостях, правительстве. Таунсенд радикализировал индивидуализм Гоббса: «человек на самом деле есть зверь и именно по этой причине правительственное вмешательство требуется ему лишь в минимальной степени»[188][189][190]. Хотя Поланьи отмечает, что история с козами, вероятно, недостоверная, дело не столько в вымысле или идеологической фикции (поскольку гипотетически эта ситуация возможна), сколько в том, что теорема Таунсенда определяет критерии истинности; аллегория или сказка Мандевиля превращается в «научное» наблюдение и выявление законов природы на основе «фактов». После Таунсенда биологическая природа человека стала рассматриваться как данность, фундамент общества, в котором политическая жизнь определяется не договором, а «объективными» процессами: «отныне натурализм неотступно преследовал науку о человеке»[191][190].

Подлинными архитекторами новой системы стали Мальтус и Рикардо, их умозаключения следовали натурализму Таунсенда в условиях Спинхемленда: низкий уровень жизни рабочих объяснялся «железным законом заработной платы», который удерживал её минимальный уровень, достаточный для простого выживания. Маркетизация труда, необходимость низкой заработной платы оправдывались природными или биологическими основаниями, которые фундировали закон народонаселения Мальтуса и закон убывающей доходности Рикардо. По словам Поланьи, зарождающееся рыночное общество «основывалось на жестоких реалиях Природы… конкурентное общество было поставлено под защиту закона джунглей»[192][193][187]. Для Мальтуса и Рикардо реальность ограничивалась материальными товарами, а «законы рынка» обозначали «предел человеческих возможностей»[194][195]. Однако их «законы» не имели никакого отношения к капиталистической системе просто потому, что в первой четверти XIX века она ещё не возникла: они исследовали «капитализм без рынка труда»[142][196]. Поланьи обращает внимание на онтологические и эпистемологические ошибки классических экономистов, на «ошибку натурализма» — представление о том, что общество и природа управляется теми же законами. Эти идеи распространились через Мальтуса вплоть до Дарвина. «Социальный натурализм» был интегрирован в мейнстримовую экономику и продолжал, согласно Поланьи, оказывать негативное влияние в XX веке[176][197][198]. Попытка марксистского экономического учения вернуть общество в человеческий мир потерпела неудачу, поскольку Маркс некритично принял позиции классических либеральных экономистов, особенно Рикардо, считая, что отношения собственности определяют структуру социального порядка[199][200][201]. Несмотря на огромное влияние Мальтуса и Рикардо и классической политической экономии, Поланьи указывал на разрыв между их идеями и реальной государственной политикой[202]. Как отмечает историк экономической мысли Филип Мировски[англ.], выявленные Поланьи связи между биологией того времени и классической политической экономией в настоящее время считаются общепринятыми[К 12][176], хотя идею экономического человека и элементы концепции саморегулирующегося рынка современные исследователи находят уже в общественном дискурсе XVII века (концепты частной собственности и контракта у Пуфендорфа, Гроция и Локка)[187][203].

Как пишут экономисты Дейдра Макклоски и Санти Хиджибу, в реконструкции зарождения общества рынка Поланьи вывел на первый план рыночную идеологию или рыночное мышление: вопреки Марксу и антимарксистам, эпоху модерна создали идеи, а не социальные классы или технические изобретения[204]. Автор не объясняет, почему политэкономия заняла центральное место в социальном и моральном мировоззрении, и не рассматривает детально её роль и влияние на социальные изменения XIX века (за исключением Бентама). Политэкономия и возвышение рынка связываются функционально на макро-, а не микроуровне[205]. Социолог Филипп Штайнер усматривает возможность «слабой» и «сильной» трактовки: поскольку Поланьи не утверждал, что политэкономия настолько могущественна, чтобы произвести колоссальный социальный сдвиг (это было бы сомнительно), то её можно считать[К 13] либо социальным фактом, который указывает на изменения, либо коллективными представлениями, которые формируют как цели общества, так и понимание социальной жизни, взаимодействий и поведения[206]. Чарльз Киндлбергер писал[207][204]:

Смысл книги в том, что социальные потрясения XIX века вызвала не индустриализация как таковая, а сконструированная Рикардо, Марксом и Джеймсом Миллем идея того, что рынок будет главенствовать.

В 1830-е годы, с отменой Спинхемленда, экономический либерализм, по выражению Поланьи, «загорелся энтузиазмом крестоносного движения, a laissez-faire стал символом воинствующей веры»[208][209]. Превратившись в «организующий принцип» экономики, либеральный порядок начал перестраивать общество по своему образу и подобию[74]. Для Бентама laissez-faire был одним из инструментов социальной инженерии; Поланьи замечает (несколько противореча своему тезису о влиянии промышленной революции), что социальные науки — политическая экономия и законодательство — более успешно изменили общество, чем естественные науки, поскольку выстроили рыночную систему до настоящего триумфа естествознания в конце XIX века[210][181]. Поланьи указывает на ключевые бентамитские реформы 1830-х и 1840-х годов в Англии: Акт о реформе законодательства о бедных создал конкурентный рынок труда, Банковский акт 1844 года и Билль против хлебных законов 1846 года Роберта Пиля институционализировали автоматический золотой стандарт и международную свободную торговлю. На 1830-е и 1840-е годы пришёлся пик законодательных инициатив, колоссально выросли административные функции государства и бюрократический аппарат; экономический либерализм превратился в глазах утилитаристов в социальный проект, laissez-faire стал самоцелью[211][131][74][212].

Отчуждаемыми факторами производства, помимо труда, стали земля, в прошлом — передаваемое по наследству имущество элитных слоёв, и деньги, которые ранее являлись единицей обмена и средством сбережения в периоды кризисов[126]. Принятие золотого стандарта коммодифицировало деньги, подчинило их рыночному механизму; однако зависимость бумажных денег от спроса и предложения золота не сочеталась с быстро растущими нуждами промышленности[213]. Коммодификация земли проводилась в три этапа: коммерциализация (огораживания); её использование для нужд городского населения (строительство фабрик на аграрных территориях и др.); расширение во второй половине XX века этой системы на заморские и колониальные территории в интересах Британии и континентальной Европы. Последний шаг, осуществленный через свободную торговлю, окончательно включил землю и её продукты в мировой саморегулирующийся рынок[214][215]. Поланьи использует сравнительный исторический анализ, утверждая, что все европейские страны, несмотря на различия в идеологиях, прошли через период свободной торговли и laissez-faire — грандиозный проект по достижению полной автономии рынков от национальных правительств, когда саморегулирующийся рынок контролировал труд, землю и деньги в мировом масштабе[216][217][218].

Европейские народы вели борьбу с рыночной логикой начиная с конца XVIII века, пытаясь ограничить рыночный механизм через государственные меры; движение по самозащите общества — «контрдвижение» — противостояло идеологии laissez-faire, социальной и культурной деградации, вызванной коммодификацией[219]. На разных стадиях контрдвижения действовали различные акторы и мотивы. Поланьи выделял три главных этапа: (1) период Спинхемленда (1795—1834), революции в сельском хозяйстве, которая хронологически предшествовала рыночной экономике; главными акторами контрдвижения против коммодификации земли и сельскохозяйственного труда были землевладельцы и простые люди; (2) переходный период, десятилетие после 1834 года, с «лишениями, вызванными реформой Закона о бедных»; (3) третья стадия (1834—1870), частью совпадавшая со второй, период собственно рыночной экономики и наибольшего негативного влияния конкурентного рынка труда[220][144]. Последовательные победы контрдвижения, особенно усиление рабочего класса с 1830-х по 1920-е годы, ослабили эффективность и власть саморегулирующегося рынка и вызвали ещё больший экономический хаос, кризисы и спады, которые сопровождались новыми витками контрдвижения. Противостояние между протекционизмом и либерализмом, приведшее к «гибельному перенапряжению» и институциональной деформации, осложнялось классовым конфликтом между трудом и капиталом; успех протекционистского движения парадоксально превратил «кризис в катастрофу». Переплетение экономических и политических противоречий привело к Первой мировой войне, а новый период тупика (подобно Спинхемленду) вылился в Великую депрессию 1930-х годов[221][222][223][224].

В отличие от целенаправленных усилий промышленников и политиков по созданию рыночного общества, контрдвижение было спонтанным и незапланированным, его источником были самые разные партии и социальные слои: «laissez-faire планировался заранее…планирование — нет»[225][34]. За этапом laissez-faire сразу следовало государственное вмешательство в виде антилиберального законодательства. Негативные последствия рыночной конкуренции смягчались расширением регулирования (здравоохранение и страхование, помощь безработным, обеспечение фабричных условий труда, продолжительность рабочего дня, муниципальная торговля, коммунальные сооружения, торговые ассоциации и т. д.)[226][217]. Поланьи отмечает введение компенсации работникам в разных странах — в Англии (1880 и 1997), Германии (1879), Австрии (1887), Франции (1889); учреждение фабричных инспекций — в Англии (1833), Пруссии (1853), Австрии (1883), Франции (1874, 1883)[227][228].

Формировавшееся рабочее движение являлось главной действующей силой этого процесса, но у рабочего класса были и другие могущественные союзники, зачастую — реакционные или антидемократические силы[17]. Акторы контрдвижения — консерваторы-националисты, феодальные землевладельцы, крестьяне, профсоюзные деятели и социалисты. Отдельно Поланьи упоминал «экзотические» (колониальные) народы, которые пытались спастись от бедствий, причинённых европейской торговой политикой[229][230]. Эти силы не действовали совместно или синхронно; они защищались от рыночной системы (консервативные движения фермеров или крестьян в периоды кризисов) или нападали на неё (социалистическое рабочее движение)[230]. Контрдвижение происходило в викторианской Англии и Пруссии Бисмарка, в Третьей французской республике и Габсбургской монархии[231]. В Англии фабричное законодательство поддерживала часть старой землевладельческой элиты; новаторская социальная политика проводилась в Пруссии[232]. В Бирмингеме муниципальную торговлю инициировал капиталист и диссентер Джозеф Чемберлен (1870-е); в Вене — католик, социалист и антисемит Карл Люгер (1890-е); в Лионе её поддерживал либерал Эдуард Эррио. Фабричные законы в Англии последовательно дорабатывали и консерваторы, и либералы; в Германии — католики и социал-демократы; в Австрии эта роль принадлежала церкви, во Франции, напротив, — антиклерикалам. Несмотря на различные лозунги и мотивы акторов, принятые меры были, в сущности, одинаковыми[227][228]. Протекционизм в сфере земли Поланьи рассматривает на материале Германии: сельскохозяйственные тарифы помогали крестьянству, уменьшая конкуренцию с импортным продовольствием и ослабляя рыночный механизм. Задача по защите земли объединяла консервативные социальные группы (традиционные землевладельцы, церковь, армия), которые выражали интересы общества и поэтому смогли сохранить и усилить своё влияние, а позднее предложить реакционные решения[233].

Поланьи был убеждён, что социальное законодательство и профсоюзы влияли на трудовую мобильность и гибкость зарплат (здесь он следовал Кейнсу, который настаивал, что в новых условиях механизм равновесия более не работал), поскольку цель этих институтов и мер заключалась в выведении труда из-под действия рыночного закона спроса и предложения[234][235]. Во-первых, любое вмешательство в механизм ценообразования (монополии, политика доходов, профсоюзы, налогообложение, социальное страхование и т. д.) ослабляло устойчивость саморегулирующегося рынка и возможности экономического роста; влекло экономический спад и массовую безработицу. Как отмечает Поланьи, невозможно отрицать, что воздействие на бизнес подрывает доверие, конкуренция со стороны общественных работ отрицательно сказывается на бизнесе, а финансовый дефицит угрожает частным инвестициям[236][237]. Во-вторых, отделение экономики от политики в эпоху демократизации породило противоречия. Эмансипация (избирательные права) и рост политического влияния рабочего класса привели к конфликту между государством и могущественной бизнес-элитой, между политикой и экономикой[238]. В-третьих, пока «в воображении своём XIX в. увлечённо строил либеральную утопию»[239] в глобальном масштабе, усиливались противоречия между экспансией рынка на международном уровне и национальной политикой протекционизма. В реальности управление передавалось национальным институтам, особенно правительствам и центральным банкам[240]. Привязывание денег к золоту неизбежно приводило к резким колебаниям цен, что негативно отражалось на экономике[215]; центральный банк, посредник между внутренней и международной экономикой, смягчал эти последствия, регулируя денежное обращение и кредитную систему. Вмешательство в механизм золотого стандарта превратило центральные банки в средство социальной защиты, они стали частью контрдвижения[241][242]. Поланьи настаивал[237][243]:

Централизация банковского оборота превращала автоматическое функционирование золотого стандарта к простой видимости. Она означала, что управление денежными потоками централизуется; саморегулирующийся механизм предоставления кредита заменялся управлением, даже если сам метод не всегда был осознанным и преднамеренным.

Кризис институтов либерального капитализма был частично вызван упадком Британии, превращением гибкой многополярной системы (которая сдерживала эскалацию[244]) в англо-германское соперничество. Однако более важное обстоятельство — защита от негативных последствий золотого стандарта[245], поскольку его давление на национальные экономики приводило к массовой безработице. Росло общественное недовольство: рабочие протестовали против безработицы, капиталистов не устраивала слабость банковской системы, фермеры боялись снижения цен[243]. Золотой стандарт, свободная торговля и движение капитала требовали рыночного ценообразования внутри страны; этому все больше мешали контроль за капиталом, тарифы и зарплаты[246]. С 1870-х годов государства оказались в тисках между логикой защитного контрдвижения и давлением золотого стандарта — любые правительственные уступки по защите наталкивались на противодействие — и отказались от ортодоксии свободной торговли в пользу протекционистских мер[247]. Как писал социолог Майкл Хечтер[англ.], из рассуждений Поланьи очевидно, что главной причиной перехода к протекционизму была депрессия 1870-х годов; этот тезис уязвим, поскольку крах саморегулирующегося рынка можно считать следствием экономической депрессии, а не институционального устройства; Поланьи не обращается к анализу бизнес-циклов. В защиту автора Хечтер указывал, что циклические тренды мировой экономики и в конце XX века были малопонятны[248]. Современные исследователи отмечают, что Поланьи, следуя многочисленной критической литературе, считал золотой стандарт дефляционным механизмом, который усиливал давление рынка через уменьшение количества денег в обращении. Этот подход проецировал черты межвоенного периода (задача международной валютной стабилизации) на XIX век, однако тогда центральные банки занимались внутренней стабилизацией, противодействуя оттоку золота; по меньшей мере в Британии в ранний период золотой стандарт увеличивал предложение бумажных денег[213][249].

Ослабление автоматизма золотого стандарта уменьшало его способность влиять на равновесие и ослабляло рыночную систему; создание центральных банков усиливало национализм, поскольку интересы одного государства противоречили интересам других[250][242]. Эта оценка золотого стандарта не была оригинальной[К 14] и совпадала с критикой Кейнса, который отмечал противоречие: необходимые для равновесия меры вводятся центральным банками. Новаторство Поланьи заключалось в том, что он увязал противоречие между государственными и международными институтами с конфликтами между капитализмом и демократией и между фиктивными силами и обществом, которое отвечало формированием управляемой национальной экономики[251][213]. Как отмечал Хечтер, Поланьи выступает как теоретик национализма, подчёркивая международные конфликты, а не классовую борьбу, хотя последняя не отрицается; марксистские и либеральные подходы оставались в рамках интернационализма и не смогли объяснить подъём национализма накануне Первой мировой войны[252]. По выражению Поланьи[253][254],

…протекционизм всюду создавал твердый панцирь для образующегося социального организма. Новое целое отливалось в национальное, но в остальном оно было мало похоже на своих предшественников, беззаботные нации прошлого. Средством самоидентификации для этого нового, «ракообразного», типа нации служили национальные валюты, охраняемые особым видом суверенитета, как никогда прежде бдительного и абсолютного… И если теперь, по всеобщему признанию, миром правили деньги, то на деньгах этих стояло национальное клеймо.

Попытка защитить национальные рынки и разрешить внутренние проблемы определила быстрый переход к экономическому империализму (протекционистскому институту par excellence) в последних десятилетиях XIX века. Импортные тарифы одной страны вынуждали другую страну искать рынки в политически незащищённых регионах — Азии и Африке. Прибыльные и защищённые рынки в колониях ограждали метрополии от негативных последствий золотого стандарта; они могли избежать дефляции за счёт золота и других товаров колоний[232][244]. Хотя империализм способствовал экономическому развитию Индии, он вызвал социальную дезорганизацию, страдания и деградацию[255]. По мере роста внутренних противоречий возрастала глобальная напряжённость, политики одних стран обвиняли политиков других стран во вмешательстве во внутренние дела. На протяжении второй половины XIX века финансовая олигархия — международное банковское сообщество — успешно действовала в интересах мира, чтобы защитить своё положение и прибыли. В конце XIX — начале XX века этот уникальный институт выступал в качестве главного посредника между политическим и экономическим устройством мира; с усилением империалистических конфликтов фактор стал менее значимым. Англо-германское торговое и военное соперничество с 1890-х годов (выражение «ракообразного» национализма) сделало войну неминуемой — система изменчивых альянсов более не работала. Хотя конкретное время начала войны зависело от ряда факторов, Первая мировая война стала неизбежным итогом противоречий цивилизации XIX века[256][244][257][73].

После Первой мировой войны Великобритания как главный оплот системы золотого стандарта утратила статус гегемона. Поскольку никто не связывал войну с кризисом саморегулирующегося рынка, великие державы решили восстановить систему золотого стандарта (Версальский договор), но эта попытка была обречена. Неминуемый крах золотого стандарта был обусловлен разрушительной попыткой отвязать бумажные деньги от обращения товаров; по мере роста торговых ограничений и сокращения традиционной торговли, международное движение денег, напротив, упрощалось, ускорялось и расширялось. Поланьи отмечает, что и правые, и левые (от большевиков до социал-демократов) не могли представить другой мир; вера в золотой стандарт объединяла Рикардо и Маркса, Милля и Генри Джорджа, Мизеса и Троцкого, Гувера и Ленина, Черчилля и Муссолини. Реставрация обострила противоречие между парламентской демократией и капитализмом: золотой стандарт предусматривал жёсткую экономию, однако рабочие, во многом под влиянием Русской революции, требовали более высокую заработную плату и социальную защиту; на 1920-е годы пришлась одна из самых больших волн стачек в истории. Политическая активность рабочего класса усугубила паралич капитализма — капиталисты не могли противостоять контрдвижению в рамках парламентского правления. Поскольку компромисс между требованиями рабочих и давлением золотого стандарта был невозможен, демократические институты различных стран рухнули, в 1922 году к власти в Италии пришёл Муссолини[258][259][260][261][262].

Радикализация 1920-х годов происходила на фоне сложной системы репараций, военных долгов, внешнего финансирования из США. Биржевой крах 1929 года отрезал Европу от американского капитала, что вскоре привело к коллапсу европейских банков. Логика золотого стандарта подпитывала национализм и способствовала политической поляризации в Европе в условиях экономического спада. Великобритания отказалась от золотого стандарта в 1931 году, а США — два года спустя. В разгар Великой депрессии фашистские движения предложили конкретное, хотя и варварское решение противоречий рыночного общества: повсеместно ликвидировать демократические институты. Гитлер порвал с золотым стандартом, взяв под контроль рынки и международные сделки. Хотя фашизм принимал различные формы в разных странах, он произрастал из структуры мировой экономики и имел успех, поскольку предложил выход из тупика либерального капитализма[263][264][258][265]; фашизм — не политическая, а экономическая идеология, пытавшаяся примирить общество и рынок в индустриальной системе[187], разрешить противоречия рынка через защиту частной собственности и коммерческого оборота товаров и услуг[212]. Либеральная цивилизация рухнула не из-за внутренних противоречий (марксистское объяснение) и не была уничтожена социализмом или фашизмом. Причинами распада стали различные меры, с помощью которых общество спасалось от угрозы уничтожения со стороны саморегулирующегося рынка. По словам исследователя Гарета Дейла, на поверхностном уровне фашизм способствовал краху либеральной цивилизации, но на глубинном уровне второе вытекало из первого. Объяснение фашизма, как и Великой депрессии, — в истоках капитализма[266][267]. Как отмечает политолог Ханнес Лахер, в этих процессах Поланьи видел трагедию современной истории: попытка общества смягчить воздействие экономики, защита всего, что делает человека человеком, привела к глубочайшим кризисам и социальному коллапсу[224].

Поланьи был уверен, что 1930-е годы дискредитировали свободный рынок[268], с уходом западных стран от золотого стандарта протекционизм окончательно победил[241]. Как пишет Дейл, если в XIX веке контрдвижение являлось платформой, которая поддерживала рыночную экспансию, поскольку сдерживала её разрушительные тенденции, то в XX веке оно стало площадкой, на которой рыночная система встретила свой конец[236]. «Консервативные двадцатые», период восстановления золотого стандарта, противопоставлялись «революционным тридцатым», когда появились другие варианты контрдвижения, помимо фашизма, — Новый курс, где рынок был временно укоренён и коммунизм, где он был отменён[269]. Политика Нового курса Рузвельта сохранила демократию, но оградила национальную экономику от мирового рынка; сталинское решение построить социализм в отдельно взятой стране Поланьи связывает с кризисом мировой экономики. Различные ответы на кризис не могли долго сосуществовать без войны — Вторая мировая война стала прямым результатом краха рыночного общества. Хотя автор не высказывался ясно, он, вероятно, считал Новый курс началом перехода к социализму, подчинения экономики демократической политике[270][271]. Поланьи полагал, что Новый курс продолжится после войны, и надеялся на коренной сдвиг в капиталистических институтах: возникновение государств всеобщего благосостояния, регулирующих движение капитала и масштабы рынков, укоренение экономики в культуре и обществе[272][273].

В рыночном капитализме не было ничего естественного: «простое невмешательство в естественный ход вещей никогда бы не смогло породить свободные рынки»[274][74]. Он был целенаправленно сконструирован через коммодификацию фиктивных товаров[82], составляющих основу рыночной экономики. Так возникли рыночные институты и обезличенные отношения обмена[275][155]. Принцип laissez-faire был реализован с помощью государственного вмешательства. Согласно доктрине свободного рынка, экономика радикально отделена от политики; последняя обеспечивает набор базовых правил, которые позволяют рынку автономно функционировать в соответствии с законом спроса и предложения. Значимость политики отрицается, поскольку экономика отождествляется с контрактными отношениями, а последние — со свободой. Это разделение мнимое: государство сыграло главную роль в создании рыночного общества, конституировало ядро экономики через контроль над рынками фиктивных товаров[276][277][278][279]. Согласно Поланьи[280][281][282],

Товары определяются здесь эмпирически как предметы, производимые для продажи на рынке… Однако совершенно очевидно, что труд, земля и деньги — это отнюдь не товары, и применительно к ним постулат, гласящий, что все продаваемое и покупаемое производится для продажи, явным образом ложен. Иными словами, если исходить из эмпирического определения товара, то они товарами не являются. Труд…"производится" не для продажи, а имеет совершенно иной смысл; деятельность эту невозможно отделить от остальных проявлений жизни, сдать на хранение или пустить в оборот; земля — это другое название для природы, которая создается вовсе не человеком, и, наконец, реальные деньги — это просто символ покупательной стоимости, которая, как правило, вообще не производится для продажи…распоряжаясь «рабочей силой» человека, рыночная система в то же самое время распоряжается неотделимым от этого ярлыка существом, именуемым «человек», существом, которое обладает телом, душой и нравственным сознанием. Характеристика труда, земли и денег как товаров есть полнейшая фикция.

Человек и природа не произведены для продажи, однако «рыночная экономика без рынка труда совершенно немыслима»[283][284]. Эта либеральная иллюзия привела к фатальным последствиям[285]. Земля и капитал как объекты не могут иметь своего мнения о собственной цене, однако труд явно располагает таким мнением, что указывает на его фиктивность[286]. Наиболее радикально Поланьи утверждает, что деньги не произведены для продажи, поскольку являются бумагами, которые выпускаются в обращение банковской системой[176]; деньги в первую очередь — символический знак и средство платежа, а не обмена, как считалось в либеральной рикардианской традиции[287][288]. Деньги превратились в глобальный фиктивный товар, поскольку, во-первых, приняли и бумажную, и товарную (золото) форму; во-вторых, оказались в сфере политики в силу централизации банковских операций[215][289]. Поланьи разграничивает фиктивные товары и товарный фетишизм Маркса, который занимался стоимостью в экономическом смысле[290][284].

Поланьи использует теорию фиктивных товаров для критики классической политэкономии и её наследников-неоклассиков: видение саморегулирующегося рынка основывается на фикции, описывает то, чего на самом деле не существует[291][292]. Коммодификация приводит к ограниченности ресурсов: индивиды, чтобы выжить, вынуждены следовать рыночным правилам формальной рациональности. Мотив пропитания заменяется на мотивы голода и прибыли, конституируется обособленный от других социальных отношений экономический процесс[26]. Коммодификация в планетарном масштабе (первоначально — в Европе и Северной Америке) базовых элементов производства, обмена и финансов — земли, труда и средств платежа — результат веры в химеру; эта утопия выражается в «законе конкуренции», приписывает воображаемую «экономическую» стоимость правам собственности и продуктам труда. Фиктивные товары, следовательно, — псевдорынки, которые возникли благодаря государственному вмешательству[293].

По определению Поланьи, рыночная система контролируется, регулируется и управляется рынками, саморегулирующийся механизм полностью обеспечивает производство и распределение товаров на принципах эффективности и ограниченности ресурсов. Рыночная модель требует монопольной роли обмена как принципа интеграции экономических процессов — другие социальные модели не обладали институциональной автономией, а ограничивались религиозными, политическими или военными функциями. Рынок, напротив, нацелен на поглощение социальных, культурных и духовных форм. Экономический интерес не терпит ограничений, функционирование рыночного механизма не должно ограничиваться внешним вмешательством; экономика более не укоренена в системе социальных связей, которые укореняются в экономику, «общество должно быть устроено таким образом, чтобы обеспечивать функционирование этой системы согласно её собственным законам» и превращается в «придаток рынка»[212][294][295][296]. Общество теперь воспроизводится через рынок и зависит от способности собственников удовлетворять желания и потребности и от умения наёмных работников зарабатывать на жизнь[26]. Поэтому современная рыночная экономика уникальна[297][298] и «может функционировать только в рыночном обществе»[299][300]. Экономический детерминизм присущ только капитализму, когда экономика становится базисом общества. Этот тезис, по выражению политолога Питера Линдси, «незаметно, но существенно» отдаляет Поланьи от марксизма (к краху капиталистической экономики приведут её внутренние противоречия — отношения труда и капитала). Поланьи не отрицал экономическую эффективность рынка, как и эксплуатацию (Маркс), но подчёркивал дегуманизирующее воздействие рыночной системы, отрыв человека от социокультурной идентичности, от матрицы его существования. Акцент на эксплуатации воспроизводит «экономическое суеверие» и скрывает более важную проблему «культурного вырождения», культурной катастрофы[301][302][303][304]. «Неизбежное» крушение рыночной экономики следует из того, что логика коммодификации отрицает человеческое достоинство: она способна «лишить личность естественных человеческих свойств»[305], грозит «уничтожением естественной среде существования человека»[306] и является «бедствием для бизнеса»[307][302].

Антагонистический или соревновательный элемент между сторонами рыночных отношений (приобретение любых возможных товаров по минимальной цене) исключает интеграцию общества или социальную солидарность. Ни один социальный порядок не может долго выдерживать высвобождаемую рыночным обществом яростную конкуренцию[308]; товарные фикции, рыночные принципы ограниченности ресурсов и эгоизма разрушают общество[204]. Разукоренение экономики и построение рыночного общества привели бы к катастрофическим последствиям; это общество утопично, поскольку структурно невозможно: оно не способно обеспечивать условия собственного воспроизводства и приводит к социальным издержкам его политической поддержки. Вопреки представлениям о саморегуляции, рыночный механизм требовал постоянного вмешательства. С одной стороны, его приходилось ограждать от воздействия извне, от тех, кто пытался сохранить «свой социальный статус, свои социальные права, свои социальные преимущества»[106][309]. С другой стороны, «даже само капиталистическое предприятие надо было защищать от неограниченного воздействия рыночного механизма», ограничивать стремление к прибыли у самих капиталистов[310][309]. На взгляд Поланьи, первым культурное противоречие в капитализме заметил Роберт Оуэн — противник Мальтуса и Рикардо, землевладелец и просвещённый буржуа, стоявший у истоков британского рабочего движения[230]. Он отстаивал альтернативную организацию промышленного производства на основе взаимоуважения и кооперации[311]. Оуэн был не утопистом, а реалистом[312], который предвидел возможность «огромных и долговременных бедствий» от воздействия «разрушительных сил»[313] и первым понял необходимость социетальной защиты с помощью законодательства и регулирования. Регулируемый капитализм внутренне нестабилен: любое вмешательство угрожает не только хрупкому рыночному равновесию, но и всему материальному производству и обществу, которые зависят от рынка; любые ограничения прибыли собственников негативно влияют на социальную жизнь. Экономические кризисы являются следствием социокультурных кризисов, социального и культурного опустошения, причинённого рынком, однако они происходят при вмешательстве в рыночный механизм и отражаются в обществе, создавая напряжённость в политических институтах[314][315].

Двойное движение — это взаимодействие между силами, которые способствуют возникновению и экспансии рыночного общества, и одновременной реакцией на него — противоположным процессом или контрдвижением[17]. Контрдвижение — не столько экономический, сколько культурный или социальный процесс[316]; Поланьи иногда противопоставляет попытки слепых «экономических улучшений» защите «жилища»[317]. По определению Поланьи[318],

Его можно представить как действие в обществе двух организующих принципов, каждый из которых ставил перед собой специфические институциональные цели, опирался на определённые социальные силы и использовал характерные для него методы. Одним из них был принцип экономического либерализма, стремившийся к созданию саморегулирующегося рынка, опиравшийся на поддержку торгово-промышленных слоев и в качестве своих методов широко использовавший laissez-faire и свободную торговлю; другим — принцип социальной защиты, имевший своей целью охрану человека, природы, а также производственной организации, опиравшийся на неодинаковую поддержку тех, кого пагубное влияние рынка затрагивало самым непосредственным образом — прежде всего, но не исключительно, рабочих и землевладельцев, — и использовавший в качестве своих методов протекционистское законодательство, союзы с ограниченным членством и другие инструменты вмешательства.

Двойное движение рассматривали в контексте функционализма Дюркгейма и гегельяно-марксистской традиции[317], считали метафорой классовой борьбы или, напротив, обозначением объединения противоборствующих социальных групп[319]. Дейл резюмирует критику концепции: во-первых, она слишком общая и тавтологичная, поскольку контрдвижением или защитным ответом оказывается любая борьба за справедливость и равенство против экономической выгоды; во-вторых, рассматривая либеральную рыночную экономику, Поланьи игнорирует другие формы капитализма (регулируемый, корпоративный, государственный, развивающийся), не объясняет их внутреннюю динамику; в-третьих, двойное движение сохраняет дихотомию искусственный либерализм — естественный протекционизм, неявно постулирует натуралистический детерминизм в описании краха рыночного общества и, как отмечали многие критики, функционализм в объяснении стихийности контрдвижения. «Налёт функционализма» (по выражению социолога Роналдо Мунка[англ.]) не проясняет отношения власти, приводит к «сверхсоциологизму» и не позволяет описать, как именно действует контрдвижение. Как полагает Дейл, поскольку «общество» стремится к естественному состоянию единства и естественным образом сопротивляется искусственному рынку, то функциональное объяснение неизбежно. Поланьи упрекали в волюнтаризме — он переоценил влияние экономических идей на возвышение и падение либерального капитализма[320][321]. Отмечалось, что Поланьи акцентировал не цикличность или колебания, а конечный пункт или «конец истории». Односторонность процесса противоречила направленности поланьевского анализа и сближала его с либеральными авторами, считавшими рыночное общество концом истории (возможно, Поланьи оставался под влиянием марксистской концепции кризисов). Впоследствии процесс часто трактовался как циклический, как «великое колебание маятника» (в терминах Дейла), а не как «великая трансформация»[322][323]. Дейл резюмирует логику книги[324]:

У — Р — У, где У и Р обозначают, соответственно, укоренённое и разукоренённое общество. Новая форма общества, У, представляет конец истории, в котором рыночные элементы, появившиеся, чтобы доминировать в XIX веке, были интегрированы в регулируемый синтез (или были сняты в нём).

Философ Грегори Баум[англ.], полемизируя с функциональными трактовками, считал двойное движение исторической тенденцией, которую можно эмпирически увидеть[325]. Политолог Марк Блайт[англ.] отмечал убедительность эвристического подхода Поланьи, однако относил двойное движение к статическим или структурным объяснениям институциональных изменений: социальные агенты, руководствуясь структурно заданными интересами, реагируют на cамоочевидные кризисы. Этой концепции присущи слабости статических моделей — логика post hoc ergo propter hoc и непрояснённость каузальных связей; Поланьи не учитывал фактор неопределённости и влияние экономических идей на форму и содержание изменений[326].