Loading AI tools

ウィキペディアから

核磁気共鳴分光法 (かくじききょうめいぶんこうほう、英: nuclear magnetic resonance spectroscopy)は、核磁気共鳴(NMR)を用いて分子の構造や運動状態などの性質を調べる分析方法である。NMR関連の文書では水素原子核の意味でプロトンという言葉がよく使われ、本記事でも多用されている。

原子番号と質量数がともに偶数でない原子核は0でない核スピン量子数Iと磁気双極子モーメントを持ち、その原子は小さな磁石と見なすことができる。磁石に対して静磁場をかけると磁石は磁場ベクトルの周りを一定の周波数で歳差運動する。原子核も同様に磁気双極子モーメントが歳差運動を行なう。この原子核の磁気双極子モーメントの歳差運動の周波数はラーモア周波数と呼ばれる。この原子核に対してラーモア周波数と同じ周波数で回転する回転磁場(電磁波)をかけると磁場と原子核の間に共鳴が起こる。この共鳴現象が核磁気共鳴と呼ばれる。

磁場中に置かれた原子核はゼーマン効果によって磁場の強度に比例する、一定のエネルギー差を持った 2I+1個のエネルギー状態をとる。このエネルギー差はちょうど周波数がラーモア周波数の光子の持つエネルギーと一致する。そのため、共鳴時において電磁波の共鳴吸収あるいは放出が起こり、これにより共鳴現象を検知することができる。

被観測原子のラーモア周波数は同位体種と外部静磁場の強さでほぼ決まるが、同一同位体種の原子核でも試料中での各原子の磁気的環境によってわずかに異なり、そこから分子構造などについての情報が得られる。ひとつのNMRスペクトルで観測される周波数範囲は比較的狭く、一種類の同位体原子だけの試料中での状態を反映したものになる。つまりNMRは同位体種に選択的な測定法である。

分光法なので得られるデータは横軸が周波数で縦軸が強度のスペクトルとなる。しかし、ある原子の共鳴周波数は外部静磁場の強さに比例して変わり、その被観測原子固有の性質とはならない。だが、

(被観測原子のラーモア周波数−基準周波数)/(磁気回転比×外部静磁場強度)

で定義される化学シフトは被観測原子固有の値となるので、NMRスペクトルの横軸は化学シフトで表すのが一般的である。共鳴位置に現れるピークのことを単にピークまたはシグナル、信号と呼ぶ。

主に対象となる原子は水素または炭素(通常の12Cではなく核スピンを有する同位体13Cを測定する)であり、これらについては膨大な資料が存在する。水素原子を対象とするものを1H NMR(プロトンNMR)、炭素原子を対象とするものを13C NMR(カーボン・サーティーンNMR)と呼ぶ。他にそれ以外の元素についても核スピンを持ちさえすれば原理的には測定可能であり、現代の有機化学では最も多用される分析手法の一つである。例として水素のラーモア周波数は 42.58 MHz/Tで、窒素のラーモア周波数は 3.09 MHz/T である[1]。12Cや16Oは核スピンを持たないので検出できない[1]。有機化合物の同定や構造決定に極めて有用であり、NMRスペクトルを解釈して有機化合物の構造決定に結びつける技術や、その基礎となるNMRの原理についての多数の成書が出版されている[2][3][4][5]。また病理検査においてもその有用性が活用されつつあり、可搬式の機種が開発される[1][6][7][8]。

近年では永久磁石式だけでなく、超伝導磁石式でも卓上に設置できる機種が販売されている[9]。また、単結晶X線回折と並んで構造生物学のための強力な武器である。測定する核種の磁気回転比や天然存在比、電気四極子モーメント等の違いで感度や線幅が異なる。

NMR 分光計は一定の磁場(外部磁場)をかけるマグネット、電磁波パルスの照射とシグナルの検出を行うプローブ、電磁パルスの発生や照射のタイミングなどを制御する分光計本体、データ処理のためのコンピュータで構成される。NMRを製造している(製造していた)メーカーとしては日本電子 (JEOL)、ブルカー・バイオスピン、オックスフォード・インストゥルメンツ、バリアンなどが著名である。

外部磁場をかけるための磁石は、永久磁石あるいは超伝導磁石が用いられる。電磁石を用いた装置は以前は作成されていたが、現在は使われていない。磁場が強力になるほど、スピン状態間のエネルギー差が大きくなり、その占有率の差が大きくなるため感度が上がる。またラーモア周波数は磁場に比例するため、接近した周波数を持つピーク同士の分解能も高くなる。そのため、非常に強力な磁場を発生させることが可能な超伝導磁石を使う装置が主流となっている。磁石の発生させている磁場の強度はその磁場におけるプロトンのラーモア周波数で表現される。例えば 11.74 T の磁場を発生させる磁石は500 MHzのマグネットと称される。

永久磁石を用いた装置は円盤型の永久磁石を2枚平行に並べて均一な磁場を発生させる。永久磁石は横に並べるので、発生する磁場は水平方向となっている。現在目にすることが可能な永久磁石を用いた装置はほぼ60 MHz、90 MHzのものである。感度や分解能が劣るので研究目的には使用される機会は一時期廃れていたものの、近年では永久磁石の装置は装置が比較的コンパクトにまとまることやマグネット自体をメンテナンスする必要が少ないというメリット(超伝導磁石は下の項目にもあるように数か月に一回程度、液体ヘリウム、週に一回程度、液体窒素を数十リットル補充しなければならない)がある。そのため、品質保証のためのルーチン分析などの用途には現在でも使用されていて教育等の用途へ利用が拡大しつつある。永久磁石は温度により磁場が変動したりシムコイルによる磁場の調整ができないため磁場の不均一性により信号が乱れる欠点もある。この欠点を克服するため、希土類磁石を円筒状のハルバッハ配列に配置することで単1乾電池の大きさの装置で非常に一様な0.7 Tの磁場が実現でき、可搬式のNMR分光計が開発されている[10][11][12]。近年は各社から永久磁石式NMR分光計が発売される。

超伝導磁石を用いた装置はかなり大掛かりなものとなる。電磁石の本体であるコイルの線材として強磁場下でも超伝導状態を保つことができる第二種超伝導体であるニオブとチタンの合金(300 MHz以下)やニオブとスズの合金(800 MHz以下)が使用される。コイルの総重量は数百kgに達するため、設置場所の床はかなり頑丈である必要がある。コイルの軸は鉛直方向となっているため、磁場の方向も鉛直方向となる。コイルは液体ヘリウムの入ったデュワー瓶の内部に置かれ、液体ヘリウムの沸点(4.2 K)以下に保持される。この液体ヘリウムデュワー瓶はさらに、液体窒素を充填したデュワー瓶の中に入れられて外部からの熱伝導を防ぎヘリウムの蒸発を抑制している。このような二重構造にする理由の一つは、液体ヘリウムの気化熱が同じ体積の液体窒素と比べて約1/60と極めて小さく液体ヘリウムだけだと蒸発速度が速くなるからである(液体ヘリウムの気化熱は0.084 kJ/mol(4.216 K, 760 Torr)[13]、密度は0.1255 g/cm3(−268.88 °C = 4.28 K)[14]。液体窒素の気化熱は5.58 kJ/mol(77.34 K, 760 Torr)[13]、密度は0.8084 g/cm3(−195.78 °C = 77.38 K)[14]。ゆえに体積当たりの気化熱は、液体ヘリウムが2.63 J/cm3、液体窒素が161 J/cm3となる)。また液体ヘリウムは液体窒素に比べて高価であることも理由の一つである。液体窒素は空気の冷却で作られるため資源としては無尽蔵と言えるが、一方でヘリウムは天然ガスから供給される有限な天然資源の一つである[注 1]。

液体ヘリウムも液体窒素も蒸発して失われていくため定期的に補充する必要がある。特に強力な磁場を発生させる超伝導磁石は、ヘリウムの沸点(4.2 K)では臨界磁場が不十分なため、液体ヘリウムをわずかに減圧して気化させて蒸発熱を奪い、超流動転移点 (2.1 K) 以下まで冷却して臨界磁場を高めている。

また比較的磁場が小さい装置では装置周囲への漏洩磁場を抑えるために遮蔽マグネットを付けたものがある。これはメインのマグネットとは逆向きの弱い磁場を発生させてマグネット外の磁場を抑えるためである。

さらに、最近では、磁石にヘリウムの液化器を有し、冷媒である液体窒素、液体ヘリウムの再充填を不要にした、いわばゼロ・ボイリングオフタイプの磁石も登場した。また、液体ヘリウムが不要で冷凍機で冷却が可能な高温超伝導バルク磁石を使用した機種で4.7 Tの磁石が登場している[18][19]。

高温超伝導体であるイットリウム系高温超伝導線材(YBCO)を用いると従来に比べて高い電流密度が得られるので磁石をずっとコンパクトにでき、これまで不可能であった1GHz(23.5T)を超える磁場を持つNMR装置が可能になる[20]。

なお、何らかの理由で超伝導状態が破れてしまうことをクエンチという。超伝導状態で無くなることで電気抵抗により発熱し、冷媒として用いている液体ヘリウムなどが一気に気化する。マグネットにはクエンチ時にデュワーからヘリウムを放出する安全弁があるが、これを屋外に誘導しておく必要がある。室内に放出させてしまうと酸欠状態になる可能性があり非常に危険である。

電磁石や超伝導磁石を用いた装置での測定では重水素化された溶媒を用いるのが一般的となっている。これはロックのためである。比較的長時間の測定を行うと、その間に室温の変動などが原因で超伝導磁石の磁場強度が変化することがある。NMRでは化学シフトやスピン結合のように周波数のわずかな差を区別する必要があるため、磁場強度の変化は致命的である。そこで、磁場強度の変化を追跡し補正するための仕組みがあり、これがロックと呼ばれている。ロックは重水素化した溶媒の重プロトンのNMR信号(ロック信号)を測定し、これが常に一定の周波数に保たれるように磁場を調整し続けることによってなされる。

NMRを測定する際に試料内の磁場の方向・強度にむらがあると、同種の核でもラーモア周波数に幅ができてしまいスペクトルの分解能が低下してしまう。そのため、試料内の磁場は完全に均一になっていなければならない。メインのマグネットだけでは磁場の微調整が不可能であるため、磁場の微調整用の別のコイルがマグネット内に設置されている。これをシム(コイル)という。超伝導磁石クライオスタット内のシムコイルをクライオシム(コイル)、磁石のクライオスタット外でボア内プローブの外側にあるシムコイルを室温シム(コイル)と呼ぶ。これらのコイルに流れる電流の量を調整して磁場を均一にすることをシム調整という。

クライオシムはマグネットを超伝導状態して安定した直後に設置業者が調整し、それ以外の機会には調整することはまずない。 一方、室温シムは各測定ごとに調整する必要がある。測定試料によって磁化率が異なるため、各試料ごとに試料内の磁場が変化するからである。

通常、シム調整はロック信号を用いて行う。すなわち、磁場が均一になるほどロック信号のラーモア周波数の幅が小さくなり、シグナルの強度が強くなることを利用して、なるべくシグナルが強くなる方向にシムコイルの電流を調整する。シムコイルには多数の種類があり、z1、z2、z3、…、x1、x2、y1、y2、xy、x2y、…などと呼ばれている。これらの名前は例えばx2yならば、試料内にx2yに比例するような強度を持つ磁場を作るコイルであるということを意味している。NMRの液体測定試料の多くは直径5 mmの管に4~5 cm程度の高さの溶液を入れる。このため、管の直径方向であるxy方向よりも、管の高さ方向のz方向の磁場の不均一の影響が大きい。そこで日常的な測定ではz1、z2、z3のシムを調整するのみで済ませ、スピニングサイドバンドが観測されるなど、xy方向の磁場の不均一の影響が出ている場合にx、yのシムを調整する。

また、磁場勾配パルスを用いて試料内の磁場を測定し、それに応じてシムの値を自動設定するグラジエントシムと呼ばれる調整法やFIDを測定しながらその包絡線の形状を見つつシム調整する方法もある。

シムとは詰め木という意味で、電磁石でNMRを測定していた時代に磁場を均一に調整するために装置に木の板を詰めたりして調整していたことに由来する。

試料に対し、電磁波パルスを照射し、また試料の磁化ベクトルの検出を行うのがプローブである。外観は円筒型の装置で上部に投入した試料管を受ける凹みがある。この凹みの周囲にパルスの照射およびシグナルの検出を行うためのコイルが巻かれている。用いる試料管が液体用か固体用か、また試料管の太さの違いによって使用できるプローブは決まってしまう。プローブはマグネット下部中央からマグネット内に挿入され、必要があれば交換することが可能である。

プローブには多くの場合、以下の2つのコイルが巻かれている。

2つのコイルのうち、試料に近い内側に巻かれているコイルの方が感度が高い。感度の低いことが多い炭素あるいは多核用のコイルを内側に巻いているプローブが一般的であるが、微量試料の1H-NMR用にプロトン用のコイルを内側に巻いているプローブも存在する。

コイルはマグネットが発生させる磁場に対して垂直方向の磁場パルスを発生させる。永久磁石と超伝導磁石では発生させる磁場の方向が異なるため、プローブのコイルの形状も異なる。

ソレノイド型の方がインピーダンス整合をとりやすく、また試料の回りに緊密に巻くことが可能なので、照射できるパルスの強度や検出感度をより高くすることができる。 固体用のプローブには高分解能測定用に強力なパルス照射が必要になるため、ソレノイド型のコイルが使用される。また、磁場勾配パルスを使用できるプローブでは磁場勾配パルス発生用の専用コイルがさらに巻かれている。

コイルを超伝導体で作成したクライオプローブは低温のヘリウムガスにより回路全体を20K程度に冷却して使用する。コイルの電気抵抗がないため、共振のQ値が非常に高くなり感度が向上する。また、回路全体の冷却により熱的な雑音が抑えられるためにS/N比も高くなる。

試料管をコイル内部に入れるため、試料によってプローブの共鳴周波数が影響を受ける。そのため、試料ごとにチューニングを取りなおす必要がある。チューニングが正しく取れていない場合、検出感度が低下する。また照射されるパルスの磁場強度が低下するため、パルスにより倒れる磁化ベクトルの角度が変わってしまう。その結果デカップリングの効果が低下したり、パルスシークエンスを用いる測定では測定自体が不可能になる。

分光計本体は電磁パルスの発生とその照射のタイミングをコントロールしたり、プローブで検出した信号を増幅しスペクトルとして得る心臓部である。

電磁パルスのもととなる高周波電流は水晶振動子を用いた発振回路で作られる。水晶振動子の発振周波数は極めて安定しているため、これがすべての周波数の基準となる。この周波数を元に周波数シンセサイザにより観測対象核のラーモア周波数と位相を持つ高周波電流を作り出す。これをON/OFFゲートにより切り出して目的の長さのパルスとし、高周波アンプで所定の電圧まで増幅してプローブに送り込む。

NMRスペクトルにおいて必要な情報はラーモア周波数の絶対値ではなく、基準周波数との差のみである。FIDは基準周波数を搬送波としてそこに基準周波数との差の情報が乗っているものとみることができる。搬送波の周波数を別の周波数に変換してしまったとしても必要としている情報は失われない。そこで、プローブから送られてくるFIDをまず高周波アンプで増幅した後、基準周波数とある一定の差を持った高周波を作って混合してやることで、核によらない一定の中間周波数に変換する。これにより核種によらない信号処理が可能となる。中間周波数に変換された後は、さらに増幅され検波される。検波により搬送波に当たる中間周波数が除去され、基準周波数との差のみが取り出される。検波は位相敏感検波 (PSD) でなされる。1つのPSD検波では基準周波数との差の絶対値しか分からないため、2つの位相を90度ずらしたPSDを用いて検波を行う (QPD: Quadrature Phase Detection)。検波された信号はA/D変換器によりデジタルデータとしてメモリに蓄積される。

従来は複雑で高価で柔軟性に欠ける専用のハードウェアを使用していたが、近年ではソフトウェア無線 (SDR) で置き換える試みが進められる[21][22][23][24]。

分光計の各種設定を行ったり、分光計に蓄積されたデータを処理するためにコンピュータを利用する。

高速フーリエ変換法が普及していなかった時代は、分光計に蓄積されたFID情報を大型コンピュータに移してフーリエ変換を行っていた。現在市販されているパーソナルコンピュータは高速フーリエ変換に充分なスペックを備えているため、特別なコンピュータを使用する必要はない。各社の装置で測定されたFID情報を処理するフリーソフトも存在する。

Mnova NMR、TopSpinおよびIcon-NMR等があり、核磁気共鳴分光計の制御、データ収集、データ処理、解析を行うソフトウェアで完全自動測定が可能なソフトウェアもある。

NMRの測定は試料の性状や現象の検出方法、核スピンの励起の仕方、測定条件などにより多くのバリエーションが存在する。

通常の溶液測定では測定する化合物を溶媒に溶かし、溶液を無機ガラス製のNMRチューブに入れ、磁石内に設置されたプローブに入れて測定する。有機化学で一般に使われる溶媒にはプロトンが多量に含まれており、このような溶媒を使ってプロトン NMR を測定すると溶媒成分の信号が非常に強くなり、溶質信号の観測が非常に困難になる。そこでこの測定に用いる溶媒として、プロトンを重水素に置き換えた溶媒(重溶媒)を用いる。重溶媒の役割には重水素のNMR信号をロック信号として使うこともあるが、FT-NMR以前のCW-NMRでは水素を含まない四塩化炭素も溶媒としてよく用いられていた。これは、CW-NMRではほとんどの装置が磁場掃引型であり、測定時に磁場を変化させるため信号ロック自体が成立せず、ゆえにロックのための重水素も不必要だったからである。

溶液測定用装置で固体試料をそのまま測定した場合はほとんど信号は観測できず、固体試料測定には後述の固体NMR用の装置を使う。ただし食品や動植物など流動性成分を含む試料では信号が観測される場合もある。

測定する試料の溶解性が低いとき(高分子など)や固体状態での分子の動的挙動などを調べたいときに用いられる。基本的な原理は溶液でのNMRと変わらないが、溶液状態と異なり分子の回転運動等は束縛されているので、分子の向きによって異なる化学シフトを与えることで線幅が広がることが珍しくない。また、試料管を磁場方向に対し54.7度 () 傾けたマジック角で高速に回転することで、線幅を細くする方法もある(マジック角回転)。

また、固体NMRには、双極子相互作用、四極子相互作用など、溶液のNMRでは分子運動のために平均化されて見えなくなっている情報が含まれているため、それらを測定する目的で用いられることもある。

連続波法(continuous wave)NMR(CW-NMR)は初期に用いられた測定方法で、ある一定の磁場のもとで試料に電磁波を周波数を連続的に変化させながら当てていき吸収量を測定するか、または磁場を変化させながらある一定の周波数の電磁波を当て吸収量を測定する方法である。通常の電磁石を用いるならば磁場を変化させる方が周波数を変化させるよりも高精度でできるので、後者の方法が用いられた。

フーリエ変換(Fourier transform)NMR(FT-NMR)は現在主流の測定方法である。線形応答理論によればインパルス応答関数のフーリエ変換は周波数応答関数を与える。周波数応答関数はある周波数の電磁波が吸収される程度を表す関数であるから、これはNMRスペクトルに他ならない。それゆえにインパルス(パルス状の電磁波)を試料に当ててすべての核を一斉に励起し、その結果生じる磁化ベクトルの変化、すなわち自由誘導減衰 (FID) を測定し、これをフーリエ変換することで NMR スペクトルを得ることができる。パルス磁場によりFIDが誘起されることはNMRの初期から分かっていたが、複雑なFIDから周波数情報を取り出すフーリエ変換の良い方法がなかったために分光法として用いられるようになったのはかなり後になってからである。FT-NMRではすべての周波数を同時に観測することができるため、測定時間が大幅に短縮された。また高速フーリエ変換のアルゴリズムの開発およびコンピューターハードウェアの発達によりフーリエ変換の計算時間も短縮され、二次元NMR測定のような膨大なデータを処理する必要のある測定も実用的となった。なお、CW-NMRは照射された電磁波の正味の吸収を測定しているのに対し、FT-NMRでは電磁波によって生成したスピンのコヒーレンスに伴う磁化を測定している違いがある。FT-NMRではさまざまなコヒーレンスを選択的に生成することによって特定の情報のみを抽出する多くの測定法が開発された。

通常のNMRスペクトルは、化学シフトや周波数のような1つのパラメーターを表す1次元座標軸上に信号の位置と強度が示されるが、2つのパラメーターで表された2次元座標面上に信号の位置と強度が示されるような測定方法を二次元NMRという。2つのパラメーターの組み合わせの実例には、同一核種の化学シフト同士、異なる核種の化学シフト同士、化学シフトとスピン結合定数、化学シフトと緩和時間、化学シフトと自己拡散係数など様々なものがある[25]。具体的には「二次元NMR」の項目を参照のこと。また、項目「核磁気共鳴」の節「理論-二次元NMR」にも説明がある。

2つ以上のパラメーターで表された多次元座標上の信号を観測できる方法は多次元NMRという。通常のNMRを二次元NMRや多次元NMRと区別したい場合に、一次元NMRと呼ぶこともある。

FT-NMR においてはパルスによってコヒーレンスを生成した後、さらにパルスを当てることによりコヒーレンスをその核と相互作用のある核に移動させることができる。これを利用して測定核のある相互作用だけを取り出したり、感度を増強したりすることが可能となる。これを実現する一連のパルスの組み合わせがパルスシークエンスである。著名なパルス・シークエンスにはアクロニムによる略号があり、それによって呼称されることが多い。

非常に不安定で室温では壊れてしまうような分子については、液体窒素などを用いてマイナス数十度以下の低温で溶液 NMR の測定を行う。また、常温では一瞬で進行してしまう反応を低温で観測することにより、律速段階や反応次数などを知ることが可能になる。さらに、通常の温度では単一の化合物と見なされる化合物であっても低温での観測により互変異性体であることが分かる場合もあり、分子の構造をより詳しく知ることができる。ただし、測定する温度領域で液体である溶媒を用いないと低温にしたときに試料が凍ってしまうので注意が必要である。さらに、固体NMRではさらに低い温度領域での測定も可能であり、極低温領域では磁気共鳴温度計としての利用も可能である。

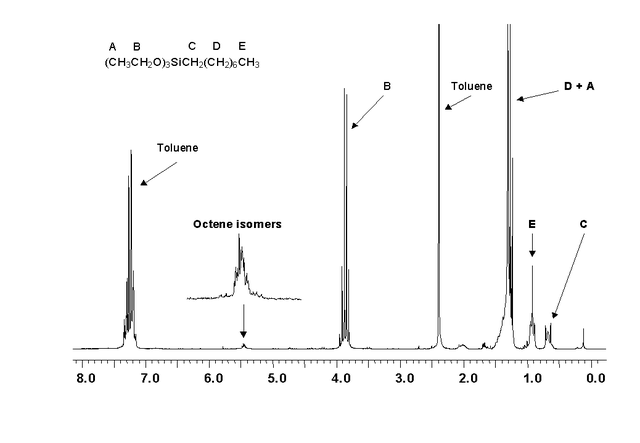

核磁気共鳴分光法から得られる主なシグナル情報には、化学シフト、強度(積分値)、緩和時間、スピン結合、核オーバーハウザー効果がある。これらのシグナル情報を解釈することにより分子構造や運動性に関する情報が得られる。

測定によって得られたピークの位置は、そのままの周波数の値で表すと磁場の強度に依存してしまうため、基準物質からの周波数差を磁場の強度で割った、化学シフト δ で表す(δ = (吸収のあった電磁波の周波数 − 基準物質の吸収周波数)/(磁場の強度) )。化学シフトは普通数–数百ヘルツであるのに対し、一般的なNMR装置の磁場強度は数百メガヘルツなので、δの値はppmで表す。CW-NMRが良く使われていた時代の名残で、高周波数(δが大きい)側を低磁場、低周波数(δが小さい)側を高磁場と呼ぶ。また初期のNMRの文献では化学シフトτが使用されていることがある。τスケールの化学シフトはδスケールの化学シフトとτ=10-δの関係がある。

基準物質としては1Hや13Cではテトラメチルシラン (TMS) を用い、このシグナルを0 ppmとする。通常は内部標準として試料溶液に溶解するが、測定溶媒が重水などの時はTMSが溶解しないので外部標準とするか、別の物質が用いられる。また、1Hでは溶媒中に含まれる未重水素化体、13Cでは溶媒自身ピークが基準に用いられることもある。化学シフトは測定する化合物の構造や電気的・物理的状況、溶媒などにより決まり、これらから得られる情報を利用して化合物の同定や構造の推定を行う。有機分子の部分構造と化学シフト値には相関があり構造の推定に利用できる。またデータ集やスペクトルデータベースも利用できる。

遮蔽とは、観測する核の周囲に外部磁場とは逆向きの磁場が発生することで、2つの状態間のエネルギー差、すなわちラーモア周波数を小さくする効果がある。このエネルギー差(スペクトル上では化学シフト)と観測核周辺に存在する置換基の電子供与性および電子求引性には大きな相関がある。これは、観測する核の周囲の電子密度が高いほど遮蔽が強く起こるためである。逆に外部磁場と同じ向きの磁場が発生してラーモア周波数が大きくなることを脱遮蔽という。電子により強く遮蔽された核ほど高磁場である右側に、脱遮蔽された核ほど低磁場である左側にピークが現れる。

原理的にはNMRのピーク面積(積分値)は試料中に存在するそのピークを与える被測定原子数に比例する。NMR信号の強度は遷移を起こす準位間の占有数差に比例し、占有数差はボルツマン分布にしたがって準位間のエネルギー差の指数関数となっている。しかし化学シフトの異なる被測定核のエネルギー準位の違いは、観測に使われるエネルギー準位間隔に比べて著しく小さいため、占有数差はどの核もほとんど同じと見なすことができる。したがって基準試料等を用いずとも、それぞれのピークに対応する試料中の被測定原子同士のモル比が求められる。この特性は、分子構造の推定や混合物の組成分析に有用である。ただしFT-NMRでパルス繰り返し時間が緩和時間に比べて短い条件で測定したりするとピーク強度の飽和により積分値が少なく観測されるために、上記のような定量性は失われる。FT-NMR普及以前のH-NMRはほとんど低速掃引CW法測定だったので定量性が成り立っていたが、FT-NMRで複数回積算する場合は1H-NMRと言えども緩和時間に注意する必要がある。

ある核Aのそばにある核Bのエネルギー準位は核Aがアップスピンかダウンスピンかで若干異なる値を持つ。これにより、本来核Bが吸収するエネルギーの電磁波とは若干異なる2つの周波数で吸収が起こる。すなわち核Bに対応するピークはスペクトル上では同強度の二つのピークとなって現れることになる。このような現象をスピン結合(カップリング)と呼び、エネルギー差をヘルツ単位で表したものを結合定数(カップリング定数)またはJ値と言う。なお、核Aを照射しながら核Bを測定すると核A−B間のカップリングが消失する。このような測定方法をデカップリングという。13Cの通常の測定においてはすべての1Hをデカップリングしながら測定して13C−1H間のカップリングによる分裂を消失させ、スペクトルの単純化を図る。

化学シフトの値は基本的には溶媒によって大きく変化はしない。しかし、芳香族化合物などは環電流の効果により溶質分子に遮蔽効果をもたらす。また、溶媒はその極性の違いなどによって分子間および分子内の相互作用にも影響を与える。

ある原子Aが吸収する周波数の電磁波を照射しつつ電磁波を掃引して全体の吸収を測定を行うとする。このときすべての原子について、そのエネルギー差自体は変化しない。しかし、原子Aと空間的に近い位置にある原子では2つのエネルギー状態の占有率が原子Aへの照射が無かったときから変化する。そのため、普通に測定したNMRスペクトルと照射を用いて測定した一次元NMRスペクトルを比較すると、ピークの面積(積分値)が異なる。このように照射によりエネルギー準位の占有率が変化すること、またそれに付随するスペクトルの変化を核オーバーハウザー効果 (nuclear overhauser effect、NOE) という。NOEを利用すると原子Aと積分値の変わったピークに相当する原子は立体的に近い位置にある、ということが分かる。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.