Loading AI tools

ウィキペディアから

カメラ・オブスクラ(ラテン語: camera obscura、「暗い部屋」の意味。カメラ・オブスキュラ、カメラ・オブスクーラとも)は、写真の原理による投影像を得る装置で、実用的な用途としてはもっぱら素描などのために使われた。写真術の歴史においても重要で、写真機を「カメラ」と呼ぶのはカメラ・オブスクラに由来する。最初に「カメラ・オブスクラ」という言葉を用いたのはヨハネス・ケプラーとされる[1]。

原理はピンホールカメラと同じである。すなわち、被写体の各点で乱反射した光線のうち、空間にあるピンホールの一点を通る光線のみを選び出し、平面に投射することで射影された像を得る、というものである。

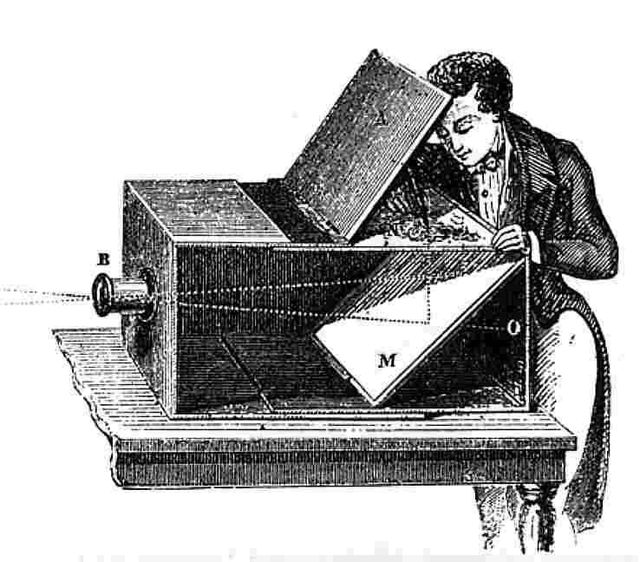

原始的なタイプのカメラ・オブスクラは、部屋と同じくらいのサイズの大きな箱を用意し、片方に小さな針穴(ピンホール)を開けると外の光景の一部分からの光が穴を通り、穴と反対側の黒い内壁に像を結ぶというものであった。画家がこの箱の中に入り、壁に紙を貼り、映っている像を描き写すことで、実際の光景とそっくりの下絵をつくるという使い方がされた。

この装置を使うことの利点は、結ばれた像の遠近感(パースペクティブ)が正しいため、リアリズムに富んだ絵が描けることにあった。遠近の正しい透視画を描くには、ほかにも糸を格子状に編んだ網を通して風景を見て、格子を書いた紙の上に各格子の中の光景を転写するという方法もあった。カメラ・オブスクラやそういった手法は、美術における遠近法・透視画法の確立に大きな役割を果たした。

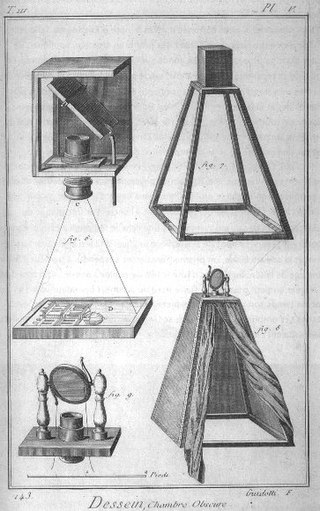

原理上、カメラ・オブスクラで得られる像は上下左右が反転する(磨りガラスの像を裏側から観察した場合は鏡映変換も加わる)。像の反転には鏡を使う。左図にあるような18世紀の高架式カメラ・オブスクラなら、上下の正しい像を得ることができる上に持ち運びすることも可能になった。箱の中に鏡を入れ、箱の上方のガラスに像を結ぶ持参式カメラ・オブスクラでは穴の後方から見て上下正しい像を見ることができる上、ガラスの上にトレーシングペーパーを置いて像をなぞることができた。

幾何光学的には、ピンホールを小さくすればより鮮明な像を得ることができるが像は暗くなる(ただし、ある程度を越えてさらに穴を小さくすると、暗くなり過ぎることで回折の影響が大きくなりかえって像はぼけてしまう)。ピンホールにレンズをはめることにより、実用的な、より明るく鮮明な像を得ることができるようになった。ただしレンズの利用は同時に、像が鮮明となる距離の範囲(被写界深度および焦点深度)を限定することにもなる。

カメラ・オブスクラに、物理化学的に光に反応して化学変化するような物質を組み合わせることで、写真機(カメラ)が誕生した。

カメラ・オブスクラの原理となる、小さな穴を通る光によって像が映し出される現象については、東西において古代から知られている。 時代的により先行するのは中国であって、春秋時代の墨子の名を冠した『墨子』の経下には、「景の到するは午(交点)に在り、端有れば景と與に長し」と論じられている[2]。同書の関連した章句と併せて解釈すると、穴を通った光が倒立した像を結ぶことについて述べたとみられる[註 1]。

それから長い空白の後、11世紀後半に北宋の技術官僚沈括は『夢渓筆談』でカメラ・オブスクラでの飛ぶ鳥の像の投影について述べ、また凹面鏡での像の反転とともにやや詳しく論じている[3][4]。さらに下って14世紀元の趙友欽(赵友钦、Zhao Youqin)は天文学書『革象新書』(革象新书)巻五で述べられているように、光源の明るさや距離、穴の大きさや形、スクリーンまでの距離を変えられる大掛かりな装置を製作し、詳しく実験をしている[4][5]。

現在につながる研究の流れにおいては、アリストテレスの名を冠した『問題集』[註 2]の次の二つの記述が出発点になる[6]。まず、さまざまに異なる形の隙間や穴を通った光が、どれも太陽の丸い形(あるいは日食時の欠けた形)を地面に投影するのはなぜか[7]、また、それに先立つ、四角形の穴を通った日の光の像が角ばっていなく丸いのはなぜか[8]という問いと原因についての考察である。

9世紀の哲学者キンディーはラテン語訳のみで残る『光学書』で、穴を通過したロウソクの像の上下反転について幾何学的に正しく説明している。ここで穴の大きさは有限ではあるが、その代わりにロウソクもスクリーンも一次元の線として扱っている。また、像の投影が目的ではなく光の直進性の証明を意図している[6]。

10世紀から11世紀にかけてエジプトなどで活躍した物理学者・数学者・哲学者で光学の発展に大きな足跡を残したイブン・ハイサムは、 『日食の形について』という論考で、穴を開けた暗い部屋の壁に日食を投影した像について、理論的に詳しく解析している。まず穴が円形の場合については、穴の大きさやスクリーンまでの距離がどう影響するかを詳しく解析し、その他の形の穴の場合はほぼ同じ分析が可能であると述べ、「穴がスクリーンまでの距離に比べて十分小さければ、穴の形は像に影響しない」と結論だけを述べている[6]。科学史家の Raynoud[6] はこの観測が実際になされたとみなしているが、固定された壁にほぼ垂直に光が当たる設定になっていることから、低い高度で起こった日食を捉えたとしている。このイブン・ハイサムの研究をさらに発展させたのは14世紀初頭の al-Farisi で、また実験においても飛ぶ鳥や雲の像を映しだして見せている[6]。

また、天文学者 Al-Khujandī は10世紀にシャフレ・レイ近郊に天井の小さな穴を通して映し出される太陽の像を六分儀で計測する装置を建設した。ただし、これは太陽の位置を観測することが主眼の装置である。これを小規模化した装置はのちに、13世紀のマラーゲ天文台および15世紀のウルグ・ベク天文台でも建設された[6]。1283年には金環食をマラーゲ天文台の Wabkanawi が食の大きさを含めて観測しており、科学史家 Mozaffari はカメラ・オブスクラが使われた可能性を指摘している[註 3]。

これらの研究は欧州に知られることは無かったが、ラテン語に翻訳されて西欧の光学研究に大きな影響を与えたイブン・ハイサムの『光学の書』(Kitab al-Manazir) が穴の大きさが無視できるほど小さいカメラ・オブスクラでのロウソクの像について詳しく述べている[9][10]。ただし、これもまた主眼は像の投影ではなく光の基本的な性質を調べることであった。また、上述の『問題集』やキンディーの『光学書』もラテン語訳されている。

ラテン語訳された古代や中世の文献に基づいて、西洋では13世紀中頃からロジャー・ベーコン、Pecham、ウィテロといった名だたる光学家がカメラ・オブスクラによる(特に太陽の)像についての理論と実験研究を展開する[11]が、穴が小さくない場合の理論については寧ろイブン・ハイサムよりも後退し、光の性質について混乱した主張が展開された[註 4]。

こういった中、13世紀末から14世紀初頭に Egidius of Baisiu が一定の成果を上げるも広く知られるには至らなかった[12]。また南仏のユダヤ人学者のゲルソニデスはその天文学書でカメラ・オブスクラの天文学における応用について述べ理論的にも一定の進展を見せるが、ヘブライ語で書かれた本書のこの部分がラテン語に翻訳されることはなかった[6][13]。

欧州において、イブン・ハイサムや al Farisi の水準の分析がなされたのは、16〜17世紀のマウリョリコやケプラーによってであった。

一方、製作と応用については順調な発展があった。カメラ・オブスクラが絵を描くための装置として芸術家の間で活用されるようになったのは15世紀頃である。レオナルド・ダ・ヴィンチは写生に利用し[14]、科学研究などを書き残したアトランティコ手稿の中でカメラ・オブスクラを描いており、また理論的な側面にも省察を加えたが、これは1797年まで公開されず、図解第一号の栄誉をゲンマ・フリシウスに譲る結果となった[14]。ゲンマ・フリシウスは1545年にアントウェルペンで『宇宙の電波と幾何学的作用』を出版し、この中でイブン・ハイサムの記述をもとに図解した。

イタリアのカルダーノは小孔に両凸レンズを当てるとより鮮明な画像が得られることに気づき、1550年頃の書物に記述している[14][15]。

カメラ・オブスクラを広く知らしめたのはイタリアの物理学者ジャンバッティスタ・デッラ・ポルタである[14]。1558年に著書『自然魔術』を出版しその中で絵を描く時の補助に役立つ器具として推奨し、この本がよく売れて重版しヨーロッパ各国語に翻訳されたため、当時の人の中には「ポルタがカメラ・オブスクラを発明した」と思っていた人も多く、フランソワ・アラゴは1839年1月7日ダゲレオタイプ発表の演説で「カメラ・オブスクラはイタリアのポルタの発明」と述べている程である[6]。

装置の小型化も進み、例えばローマ大学教授アタナシウス・キルヒャーは1646年の著書『光と影の大いなる術』中に移動式のカメラ・オブスクラの図解をしている[14]。ドイツ・ヴュルツブルクのイエズス会士ヨハン・ツァーン (Johann Zahn) は1685年に著書 Oculus Artificialis Teledioptricus Sive Telescopium を出版し、カメラ・オブスクラとマジック・ランタン(幻灯機)の記述や図解やスケッチを残した。

ヨハネス・フェルメールら17世紀オランダの巨匠たちは、細部への優れた観察力で知られている。彼らはこうしたカメラを使用したという推測もあるが、利用の度合いを含めてさまざまな議論がある。

初期のカメラ・オブスクラは巨大であり、中を暗くした大きな部屋や大きなテントでできていた。これらは太陽黒点や日食など太陽の観測にも使われ、16世紀から17世紀前半の天体物理学者ヨハネス・ケプラーが天体観測に用いたものもこうしたテント型のカメラである。18世紀頃までに、ロバート・ボイルやロバート・フックらの研究開発により持参できる小型のカメラが生産された。こうした小型カメラ・オブスクラは、旅行先のスケッチをしようとするアマチュアの絵画愛好家らによって利用されたが、ポール・サンドビー、カナレット、ジョシュア・レノルズといったプロの画家たちも利用し、ロンドンのサイエンス・ミュージアムにこうした画家が使ったとされるカメラが展示されている。

この小型カメラ・オブスクラは、1830年代に入りルイ・ジャック・マンデ・ダゲールやウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットらが最初の写真機を作る際に利用されている。

かつては観光地に大きなカメラ・オブスクラを作って観光客用のアトラクションとした場所もあった。高い建物の中に暗い部屋とレンズを設け、外の世界の動くパノラマが手もとの水平な画面に映し出されるようになっており、直接外の世界を見るよりもより鮮やかに生き生きと動いて見えることから人々に人気があった。現存する数少ない例では、イギリスのブリストルやエディンバラなど各地、南アフリカ共和国のグラハムズタウン、ポルトガルのリスボン、キューバのハバナ、サンフランシスコなど北米の各地、ほか世界各地に大型カメラ・オブスクラがある。

日本における最初のものとして、明治7年(1874年)12月9日の金星日面通過観測に際し、内務省地理寮量地課は師長コリン・アレクサンダー・マクヴェインの指揮のもと御殿山に観測所ととともにカメラ・オブスクラを設置した。建設は来日中であったジョン・フランシス・キャンベルの助言で行われ、黒紙貼り竹組みテントの中にスクリーンを吊るし、そこにレンズを通して太陽の上を通過する金星のイメージが映し出された[16]。

日本では、東京ディズニーシーのフォートレス・エクスプロレーション内に「カメラ・オブスキュラ」の名前で設置されている。[17]

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.