トップQs

タイムライン

チャット

視点

白色矮星

太陽のような恒星が死を迎えた後に残す天体 ウィキペディアから

Remove ads

白色矮星[1][2](はくしょくわいせい、英: white dwarf[1])は、大部分が電子が縮退した物質によって構成されている恒星の残骸であり(縮退星)、恒星が進化の終末期にとりうる形態の一つである。白色矮星は非常に高密度であり、その質量は太陽と同程度であるにもかかわらず、体積は地球と同程度しかない。白色矮星の低い光度は天体に蓄えられた熱の放射に起因するものであり、白色矮星内では核融合反応は発生していない[3]。白色矮星の異常な暗さが初めて認識されたのは1910年のことである[4]:1。"White dwarf" という名称は1922年にウィレム・ヤコブ・ルイテンによって名付けられた。

概要

要約

視点

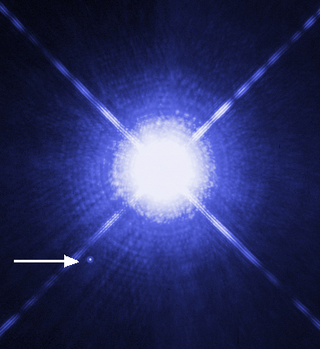

知られている白色矮星の中で最も太陽系に近いものは、8.6光年の距離にある連星系シリウスの伴星であるシリウスBである。太陽に近い100個の恒星系には、8個の白色矮星が存在すると考えられている[5]。また、太陽近辺の褐色矮星より質量が大きい天体のうち、4分の1が白色矮星に占められていると考えられている[6]。

白色矮星は、質量がおよそ10太陽質量に満たず、中性子星になるほど重くはない恒星の進化の最終状態であり、銀河系にある恒星の97%以上がこのような進化をたどると考えられている[7]:§1。低質量から中質量の恒星が水素の核融合を起こす主系列星の段階を終えた後、恒星は膨張して赤色巨星となり、この段階では巨星内部でのトリプルアルファ反応によってヘリウムから炭素と酸素が合成される。赤色巨星の質量が軽く、コアが炭素の核融合を起こすのに必要な温度 (およそ10億K) に到達できない場合、核融合を起こせない炭素と酸素は恒星の中心部に蓄積する。このような恒星がその外層を放出して惑星状星雲を形成した後に、コアの部分が残される。これが残骸である白色矮星である[8]。通常は、白色矮星は炭素と酸素で構成される。白色矮星の前駆天体の質量が太陽質量の8倍ないし10.5倍であった場合、コアの温度は炭素の核融合を起こすには十分だがネオンの核融合には不十分な程度の温度となり、この場合は酸素・ネオン・マグネシウムからなる白色矮星が形成される[9]。非常に低質量の恒星はヘリウムの核融合を起こすことができないため[10][11]、連星系における質量損失によってヘリウムの白色矮星が形成されると考えられる。

白色矮星の物質はもはや核融合反応を起こせないため、天体はエネルギー源を持たない。その結果として、恒星のように核融合によって生成される熱で重力収縮に対抗して自身を支えられないが、電子の縮退圧のみによって支えているため非常に密度が高い。縮退に関する物理学から、自転していない白色矮星に対してはチャンドラセカール限界という質量の上限値が得られており、これはおよそ1.44太陽質量である。この質量を超えると、天体を電子の縮退圧で支えられなくなる。この質量限界に近付いた炭素-酸素白色矮星は、典型的には伴星からの質量輸送によって、炭素爆発として知られる過程を介してIa型超新星として爆発を起こす[3][8]。SN 1006はその有名な例である。

白色矮星は形成された時点では非常に高温であるがエネルギー源を持たないため、エネルギーを放射するのに伴って徐々に冷却する。これは、白色矮星からの放射は初期は高い色温度を持つが、時間の経過に伴って放射は弱く赤くなっていくことを意味する。長い時間をかけて白色矮星は冷えていき、物質はコアから結晶化を開始する。天体の温度が低くなるということは十分な熱や光を放射できなくなることを意味しており、このような天体は冷たい黒色矮星となる[8]。白色矮星がこの状態に到達するのに必要な時間は現在の宇宙の年齢 (およそ138億年) よりも長いと計算されており[12]、黒色矮星はまだ存在していないと考えられる[3][7]。最も古い白色矮星は依然として数千ケルビンの温度での放射を行っている。

Remove ads

発見

要約

視点

→「コンパクト星の一覧 § 白色矮星」も参照

白色矮星は、エリダヌス座ο2星 (エリダヌス座40番星) の三重星系において初めて発見された。この星系は比較的明るい主系列星であるエリダヌス座ο2星Aと、その遠方を公転するBとCの近接連星からなり、Bが白色矮星、Cは主系列の赤色矮星である。エリダヌス座ο2星BとCのペアは、1783年1月31日にウィリアム・ハーシェルによって発見された[13]。1910年に、ヘンリー・ノリス・ラッセル、エドワード・ピッカリングとウィリアミーナ・フレミングは、エリダヌス座ο2星Bは暗い天体であるにもかかわらず、スペクトル型がA型、あるいは白い天体であることを発見した[14]。1939年にラッセルはこの発見を以下のように振り返っている[4]:1。

私は友人であり寛大な支援者であるエドワード・C・ピッカリング教授の元を訪れていました。彼は持ち前の優しさで、ヒンクス[注 1]と私がケンブリッジで行った恒星の年周視差の観測で観測した全ての星—比較星も含めて—を観測したいと申し出てくれました。この一見ルーチンワークに思える仕事は非常に実りの多いものであり、非常に暗い絶対等級を持つ全ての恒星はスペクトル型がM型であるという発見に繋がりました。この研究テーマについての会話の中で (私の記憶によれば)、私はピッカリングに私のリストに無い他の特定の暗い星について尋ね、特にエリダヌス座40番星Bに言及しました。いかにも彼らしいことですが、彼は天文台のオフィスにメモを送り、まもなくこの天体のスペクトル型はA型だったとの返事が来ました (フレミング夫人からだったと思います)。この大昔の時点においても、表面輝度と密度の「可能な」値と呼んでいたものの間には極端な矛盾があることが十分に分かりました。恒星の特徴の非常に優れた規則に見えたものに対するこの例外を前に、私は困惑しただけではなく意気消沈していたに違いありません。しかしピッカリングは私に微笑みかけ、「このような例外があるからこそ、我々の知識は進歩するのです」と言い、そして白色矮星は研究の領域に入ったのです!

エリダヌス座ο2星Bのスペクトル型は、公式には1914年にウォルター・シドニー・アダムズによって記述された[15]。

シリウスの伴星であるシリウスBは、エリダヌス座ο2星Bの次に発見された白色矮星である。19世紀の間に、いくつかの恒星の位置測定はその位置の小さな変化を測定するのに十分な精度となった。フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルは位置測定を用いて、シリウスとプロキオンの位置が周期的に変化していることを突き止めた。1844年に、彼は双方の恒星が見えない伴星を持っていると予測した[16]。

シリウスとプロキオンが連星であると考えれば、その運動の変化は驚くべきものではない。我々は必要に応じてそれを受け入れ、その量を観測によって調べれば良いのである。しかし光は質量の本当の特性ではない。無数の目に見える星の存在は、無数の目に見えない星の存在に対して何も証明することはできない。

ベッセルはシリウスの伴星の周期をおよそ半世紀と概算した[16]。クリスチャン・A・F・ペーテルスは1851年にその軌道を計算した[17]。1862年1月31日になって初めて、アルヴァン・グラハム・クラークがそれまで発見されていなかったシリウスに近い天体を観測し、これは後に存在が予測されていた伴星であることが確認された[17]。1915年にはウォルター・シドニー・アダムズが、シリウスBのスペクトルはシリウスのものと類似していることを発見したと公表した[18]。

1917年に、アドリアン・ヴァン・マーネンは孤立した白色矮星であるヴァン・マーネン星を発見した[19]。これらの初めて発見された3つの白色矮星は、いわゆる「古典的な白色矮星」(classical white dwarfs) である[4]:2。その後多数の暗く白い天体が発見され、これらの固有運動が大きいことから、これらの天体は地球に近い位置にある低光度の天体、すなわち白色矮星である可能性があることが示唆された。ウィレム・ヤコブ・ルイテンが1922年にこの分類の天体の調査を行った際に、"white dwarf" という用語を初めて用いたと考えられる[14][20][21][22][23]。この名称は後にアーサー・エディントンによって普及された[14][24]。これらの存在の疑いがあったにもかかわらず、最初の非古典的な白色矮星の存在が明確に同定されたのは1930年代になってからであった。1939年までに18個の白色矮星が発見された[4]:3。ルイテンらは1940年代も白色矮星の探査を継続した。1950年までには100個を超える白色矮星が発見され[25]、さらに1999年までには2000個以上の存在が知られていた[26]。それ以降、スローン・デジタル・スカイサーベイが9000個を超える白色矮星を発見しており、その大部分は新しいものである[27]。

Remove ads

組成と構造

要約

視点

白色矮星の推定質量は、小さいものは0.17太陽質量[28]、大きいものは1.33太陽質量のものが知られているが[29]、質量分布は0.6太陽質量に強い極大を持ち、また大多数が0.5〜0.7太陽質量の間にある[29]。観測されている白色矮星の推定半径は、典型的には太陽半径の 0.8-2% であり[30]、これは太陽半径のおよそ 0.9% である地球の半径と同程度である。すなわち白色矮星は、太陽と同程度の質量が太陽よりも典型的に100万倍も小さい体積の中に押し込められた天体である。したがって白色矮星の物質の平均密度は、非常に大まかには太陽の平均密度の100万倍大きく、およそ 106 グラム毎立方センチメートル、あるいは1立方センチメートルあたり1トンである[3]。典型的な白色矮星の密度は、104-107 g/cm3 である。白色矮星は知られている中で最も高密度な物質からなる天体の一つであり、これを超える密度を持つのは、中性子星やクオーク星 (仮説上の天体)[31]、そしてブラックホールといった他のコンパクト星のみである。

白色矮星は発見されてまもなく、非常に高密度であることが判明した。シリウスBやエリダヌス座ο2星Bのように天体が連星系にある場合、連星軌道の観測から質量を推定することが可能となる。この観測は1910年にシリウスBに対して行われ[32]、0.94太陽質量という値が得られた。この値は、より近代的な推定値である1.00太陽質量と比べても遜色のない推定値である[33]。高温の天体は低温のものに比べてより多くのエネルギーを放射するため、恒星の表面光度はその有効温度とスペクトルから推定することができる。恒星の距離が分かっている場合、その絶対光度も推定できる。そして絶対光度と距離から、恒星の表面積と半径を計算することができる。シリウスBやエリダヌス座ο2星Bは温度が比較的高く光度は比較的低いことから、これらの天体は非常に高密度であるはずだということが判明したが、この事実は当時の天文学者にとっては不可解なものであった。1916年にエルンスト・エピックが多くの実視連星の密度を推定した際、彼はエリダヌス座ο2星Bの密度が太陽の25,000倍であることに気が付いたが、これは彼が「あり得ない」と言う程に高い値であった[34]。アーサー・エディントンは後の1927年に以下のように記している[35]:50。

我々は、星の光が我々にもたらすメッセージを受け取り、解釈することによって星について学ぶ。シリウスの伴星からのメッセージが解析されこう言った。「私はあなた方がこれまでに出会ったどんな物質よりも3000倍高密な物質でできています。私の物質1トン分は、マッチ箱に収まるくらいの小さな塊になるでしょう」。このようなメッセージに対してどう返答することができるだろうか?1914年の段階で我々のほとんどがした返事は、「黙れ。馬鹿なことを言うな」であった。

エディントンが1924年に指摘した通り、一般相対性理論に基づくと、天体がこのように高密度であることはシリウスBからの光は重力赤方偏移を示すはずであることを示唆する[24]。これは1925年にウォルター・シドニー・アダムズが赤方偏移の測定を行った際に確認された[36]。

白色矮星の物質は原子が化学結合で結び付いたものではなく、束縛されていない原子核と電子のプラズマで構成されているため、このような高密度となることができる。そのため、通常の物質であれば原子軌道によって制限されているよりも近くに原子核を配置することが可能となる[24]。エディントンは、このプラズマが冷却して原子を電離した状態に保つことができないほどエネルギーが低くなった状態になると何が起きるのかという疑問を提起した[40]。このパラドックスは、新しく考案された量子力学を適用することによって1926年にラルフ・ファウラーによって解決された。電子はパウリの排他原理に従うため、2つの電子が同じ量子状態を占めることはない。また電子は、1926年に発表されたパウリの排他原理を満たす粒子の統計的分布を決めるフェルミ・ディラック統計に従う[41]。そのためたとえゼロ温度であっても、電子は全てが最も低いエネルギー状態、つまり基底状態を占めることはできない。電子のいくらかはより高いエネルギー状態を占める必要があり、可能な最も低いエネルギー状態のバンドである「フェルミの海」を形成する。電子のこの状態は縮退と呼ばれ、白色矮星はゼロ温度まで冷えることができ、それでもなお高いエネルギーを持つ[40][42]。

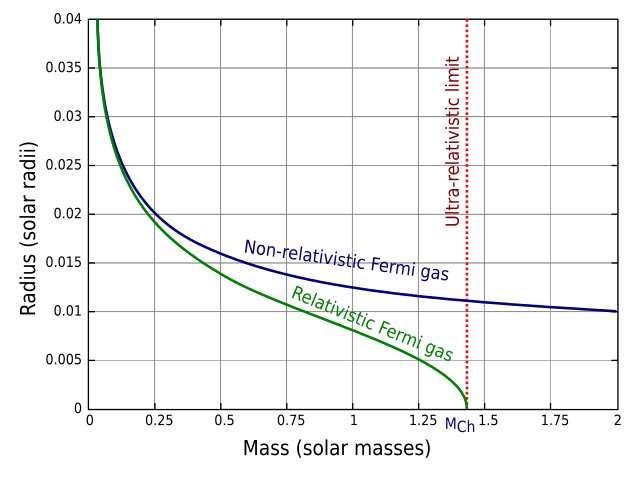

白色矮星を圧縮すると、体積あたりに含まれる電子の数は増加する。パウリの排他原理を適用すると、これは電子の運動エネルギーを増加させ、したがって圧力が増大することになる[40][43]。白色矮星においては、この電子の縮退圧が重力崩壊に対抗して天体を支えている。この圧力は密度のみに依存し、温度には依存しない。縮退した物質は比較的圧縮性であり、これは質量の大きい白色矮星の密度は低質量の白色矮星の密度よりもずっと大きく、白色矮星の半径は質量が増加するに伴って減少することを意味する[3]。

白色矮星に、中性子星へと崩壊を起こさない限りは超えることができない限界質量が存在するという事実は、白色矮星が電子の縮退圧によって支えられているという事実の別の帰結である。このような限界質量は、理想化された一定密度の天体の場合に、1929年にヴィルヘルム・アンダーソンによって[44]、1930年にはエドマンド・ストーナーによって計算された[45]。この値は密度分布に対して静水圧平衡を考慮することによって修正され、限界質量の現在知られている値はスブラマニアン・チャンドラセカールによる論文『The Maximum Mass of Ideal White Dwarfs』において1931年に初めて発表された[46]。自転していない白色矮星の場合、限界質量はおよそ 5.7M☉/μe2 で表される。ここで μe は天体の電子あたりの平均分子量、M☉ は太陽質量である[47]:式(63)。炭素・酸素からなる白色矮星は大部分が炭素12と酸素16からなり、どちらの原子も原子番号は原子量の半分に等しいため、μe はこの天体では2に等しくなる[42]。その結果、限界質量は一般に引用される値である1.4太陽質量となる。なお20世紀の初め頃には恒星は主に重元素からできていると信じるに足る理由があったため[45]:955、1931年の論文では、チャンドラセカールは μe の値として2.5を採り、限界質量の値として0.91太陽質量を与えた。1983年、チャンドラセカールはファウラーと共に、白色矮星に関する研究やその他の研究でノーベル物理学賞を受賞した[48]。この限界質量は、現在では「チャンドラセカール限界」と呼ばれている。

白色矮星の質量がチャンドラセカール限界を超え、かつ原子核反応が起きなかった場合、電子によってもたらされる圧力は重力に対抗することができなくなり、中性子星と呼ばれるより高密度の天体へと崩壊する[49]。実際には、近傍の恒星から質量を降着して質量が増加している炭素・酸素白色矮星は、限界質量へと到達する前に暴走的な核融合反応を起こしてIa型超新星となり、これにより白色矮星は破壊されると考えられる[50]。

新しい研究では、多くの白色矮星は少なくとも特定の種類の銀河においては、降着によっては限界質量には到達しないことが示唆されている。超新星になる白色矮星のうち少なくともいくつかは、連星になっている白色矮星同士が衝突・合体することによって必要な質量に到達すると仮定される。楕円銀河においては、このような衝突がIa型超新星の主要な原因である可能性がある。この仮説は、銀河から放射されるX線が、Ia型超新星が白色矮星の周囲にある伴星から物質を降着していることによって発生すると考えた場合の値より30〜50倍小さいという事実に基づいたものである。この仮説では、白色矮星への降着過程によって発生する超新星は、そのような銀河においては 5% を超えないと結論付けられている。この発見の重要な点は、白色矮星への降着によって限界質量に到達するものと、白色矮星同士の衝突合体によって限界質量に到達するものの、2つのタイプのIa型超新星が存在しうるということである。2つの衝突する白色矮星の質量の範囲を考えると、白色矮星が超新星になるのを決める際に常にチャンドラセカール限界が適用されるとは限らない。このことは、Ia型超新星を起こす白色矮星を距離決定の標準光源として用いることに混乱をもたらす可能性がある[51][52]。

白色矮星の光度は小さいため、恒星の光度と色もしくは温度を示した図であるヘルツシュプルング・ラッセル図上では下方に帯状に分布する。コアが部分的に熱圧力によって支えられており、核融合反応を起こしている赤色矮星のように主系列星の低質量側の端に位置する低光度の天体や[53]、さらに低温の褐色矮星とは異なる種類の天体である[54]。

質量・半径の関係と質量限界

白色矮星の質量と半径の関係性は、エネルギー最小化の議論から導出することができる。白色矮星が持つエネルギーは、重力のポテンシャルエネルギーと運動エネルギーの和であるとみなすことで概算することができる。白色矮星の単位質量片の重力ポテンシャルエネルギー Eg は、おおむね −G M ∕ R と表すことができる。ここで G は万有引力定数、M は白色矮星の質量、R は白色矮星の半径である。

単位質量当たりの運動エネルギー Ek については、これは主に電子の運動に起因するものであるため、N p2 ∕ 2m と近似することができる。ここで p は電子の平均運動量、m は電子の質量、N は単位質量あたりの電子の数である。電子は縮退しているため、p は電子の運動量の不確かさである Δp で近似されるとして推定することができる。この値は、Δp Δx は換算プランク定数 ħ で近似できるとする不確定性原理によって与えられる。Δx は電子間の平均距離と同程度であり、これはおおむね n−1/3,すなわち単位体積あたりの電子の数密度の立方根の逆数となる。白色矮星に含まれる電子の数は N·M 個であり、また体積は R3 のオーダーで表されることから、n は N M ∕ R3 のオーダーの値となる[42]。

単位質量当たりの運動エネルギー Ek について解くことで、以下の式を得る。

白色矮星は、その合計エネルギー Eg + Ek が最小の時に平衡状態になると考えられる。この時点で運動エネルギーと重力ポテンシャルエネルギーは同程度であるはずなので、両者を等しいとみなすことでおおまかな質量と半径の関係を以下のように導出することができる。

これを半径 R について解くことで、次の式を得る[42]。

この式において、白色矮星の組成のみに依存する量である N および普遍定数を除くと質量への依存性のみが残り、質量と半径の間に以下の関係があることが分かる。

すなわち、白色矮星の半径は、その質量の三乗根の逆数に比例する。

この解析は運動エネルギーについて非相対論的な表式 p2 ∕ 2m を用いているため、非相対論的なものである。白色矮星内の電子の速度が光速 c に近い状況について解析する場合は、運動エネルギー p2 ∕ 2m を極端な相対論的近似である p c で置き換える必要がある。これを代入することで、以下の式を得る。

これが Eg と等しいとすると、R が消え、質量 M は以下のように書き表すことができる[42]。

この結果を解釈すると、白色矮星の質量を増加させると半径は減少し、そのため不確定性原理により電子の運動量は増加、すなわち速度は増加することになる。この速度が光速 c に近づくにつれて相対論的な解析がより正確になり、白色矮星の質量は限界質量の Mlimit に近づくはずである。したがって、この限界質量 Mlimit、つまり1.4太陽質量よりも重い白色矮星は存在しないことになる。

白色矮星の質量半径関係と限界質量のより正確な計算のためには、白色矮星の物質の密度と圧力の関係を記述する状態方程式の計算を行う必要がある。密度と圧力が共に天体の中心からの半径の関数に等しく設定されている場合、静力学方程式と状態方程式の連立方程式を解いて平衡状態の白色矮星の構造を決めることができる。非相対論的な場合でも、半径は質量の三乗根の逆数に比例することが分かる[47]:式(80)。相対論的な補正を行うと、質量が有限の値で半径がゼロになるように結果が変わる。この限界値はチャンドラセカール限界と呼ばれ、白色矮星が電子の縮退圧によって自らを支えられなくなる質量である。右のグラフはそのような計算の結果を示している。白色矮星の半径が質量に伴ってどう変化するか、非相対論的なモデル (青い線) と相対論的なモデル (緑の線) の両方が示されている。どちらのモデルも、白色矮星を静水圧平衡の状態にある冷たいフェルミ気体として扱っている。また電子あたりの平均分子量 μe は 2 として計算を行っている。グラフ中で、半径は太陽半径で、質量は太陽質量で規格化されている[47][55]。

これらの計算は全て、白色矮星が自転していないことを仮定している。白色矮星が自転している場合、回転座標系における遠心力を考慮して静水圧平衡の方程式を修正する必要がある[56]。一様に自転している白色矮星の場合、限界質量はわずかに大きくなるだけである。白色矮星の自転が非一様であり、また粘性を無視した場合は、1947年にフレッド・ホイルが指摘したように[57]、白色矮星が静的平衡になることが可能な質量には限界値はなくなる。これら全てのモデル天体が動的に安定であるわけではない[58]。

輻射と冷却

白色矮星の大部分を占める縮退した物質は、非常に不透明度が小さい。これは、光子を吸収する際には電子は空いているより高い準位へと遷移する必要があり、光子のエネルギーがその電子にとって可能な量子状態と一致しなければその遷移が不可能である可能性があるからであり、そのため白色矮星内での輻射による熱輸送の効率は低い。しかし、熱伝導率は高くなる。結果として、白色矮星の内部はおよそ 107 K の一様な温度に保たれる。縮退していない物質でできている外殻は、107 K から 104 程度にまで冷える。この物質はおおむね黒体としての輻射を行う。白色矮星の形成後、通常の物質からなる希薄な大気外層はおよそ 107 K で輻射を始め、質量の大部分を占める内部は 107 K であるが外側の通常の物質でできた殻を通して放射することができないため、白色矮星は長い間にわたって放射を続けることができる[59]。

白色矮星から放射される可視の放射は、O型主系列星の青白色からM型の赤色矮星の赤色まで、広い色の範囲を変化する[60]。白色矮星の有効表面温度は、高いものは 150,000 K[26]、低いものは 4,000 K をわずかに下回る程度にまで及ぶ[61][62]。シュテファン=ボルツマンの法則に従い、天体の光度は表面温度が高いほど大きくなる。この表面温度の範囲は、白色矮星の光度は太陽の100倍を超えるものから 1/10,000 を下回るものまで存在することに対応している[62]。表面温度が 30,000 K を超えるような高温の白色矮星は、軟X線 (比較的低エネルギーなX線) の放射源であることが観測されている。これにより、白色矮星大気の組成と構造を軟X線および極端紫外線での観測によって研究することが可能となる[63]。

また、白色矮星はウルカ過程を介してニュートリノも放射している[64]。

1952年に Leon Mestel によって説明されたように、白色矮星は伴星やその他の供給源から物質を降着していない限り、その放射は天体に蓄えられた熱が起源であり、その熱は補給されることはない[65][66]:§2.1。白色矮星は熱を放射するための表面積が極めて小さいため冷却はゆっくりとしたものとなり、長い時間にわたって高温であり続ける[8]。白色矮星が冷えるに従って表面温度は低下し、放射する光は赤くなり、そして光度は減少する。白色矮星は放射以外でエネルギーを失う手段を持たないため、時間の経過とともに冷却は遅くなる。例として、水素大気を持つ0.59太陽質量の炭素白色矮星の冷却の経過は以下のように推定されている。この天体は最初に表面温度が 7,140 K まで冷えるのにおよそ15億年の時間を要した後、さらにおよそ 500 K 冷えて 6,590 K になるのには約3億年を要する。しかしその後およそ 500 K 冷えて 6,030 K になるには4億年、さらに約 500 K 冷えて 5,550 K となるには11億年の経過が必要である[67]:表2。

観測された白色矮星の大部分は 8,000 K から 40,000 K の比較的高い表面温度を持つ[27][68]。しかし白色矮星は高温でいる期間よりもより低温でいる期間の方が長いため、高温の白色矮星よりも低温の白色矮星の方が多く存在することが予測される。より高温で明るい白色矮星は観測されやすいという観測選択効果を考えると、調査する温度領域を低くすることでより多くの白色矮星が発見されるという傾向がある[69]。この傾向は、非常に低温な白色矮星に到達したところで終わる。表面温度が 4,000 K を下回る白色矮星はいくつか発見されており[70]、観測されている中で最も低温な白色矮星のひとつである WD 0346+246 は表面温度が 3,900 K である[61]。この傾向が終わるのは、宇宙の年齢が有限であることが理由である[71][72]。すなわち、白色矮星がこの温度を下回るほどまだ十分な時間が経過していないということである。そのため、白色矮星の光度関数を用いるとその領域で恒星が形成され始めた時期を推定することができる。この手法を用いて推定された銀河系の銀河円盤の年齢は80億年である[69]。白色矮星は何兆年もの時間をかけて、周囲および宇宙マイクロ波背景放射とおおむね熱平衡の、放射を行わない黒色矮星になる。ただし十分な時間が経過していないため、黒色矮星はまだ存在していないと考えられている[3]。

白色矮星を構成する物質は、初めは原子核と電子からなる流体であるプラズマであるが、冷却の後期段階では天体の中心から結晶化を起こすことが1960年代に理論的に予測された[73]。結晶構造は体心立方格子構造であると考えられる[7][74]。1995年には脈動白色矮星の星震学観測によって結晶化理論の検証を行える可能性があることが示唆され[75]、2004年にはケンタウルス座V886星の質量のおよそ90%が結晶化を起こしていることを示唆する観測結果が得られている[73][76][77]。別の研究では結晶化を起こしているのは質量の32%から82%だとしている[78]。白色矮星の核が結晶化を起こして固体に変化するに従って潜熱が解放され、これは白色矮星の冷却を遅らせる熱エネルギー源となる[79]。この効果は、ガイアによる観測で15000個を超える白色矮星の冷却シーケンスに停滞が見られることが同定されたことにより、2019年に初めて確認された[80]。

質量が0.20太陽質量未満の低質量のヘリウム白色矮星はしばしば超低質量白色矮星 (英: extremely low-mass white dwarfs, ELM WDs) と呼ばれ、連星系で形成される。これらの天体は水素豊富な外層を持つため、CNOサイクルを介した残余の水素燃焼が長い期間にわたって白色矮星を高温に保つ可能性がある。さらにこれらの白色矮星は、冷却経路に到達する前に最大で20億年もの間、膨張した前白色矮星段階に留まると考えられている[81]。

大気とスペクトル

大部分の白色矮星は炭素と酸素からなっていると考えられているが、分光観測では白色矮星から放射される光は、水素やヘリウムが主体である大気から来ていることが示されている。大気に含まれる主要な元素は一般に、その他全ての微量な元素の少なくとも1000倍も多く含まれている。1940年代にエヴリー・シャツマンが説明した通り、白色矮星は表面重力が大きく、重い元素は沈降し軽い元素は上昇するという重力的な分離が大気内で発生するため、このような純度が引き起こされていると考えられている[83][84]:§§5–6。我々が観測できる白色矮星の唯一の部分であるこの大気は、漸近巨星分枝の段階にある恒星の外層の残骸であり、星間物質から降着した物質も含んでいると考えられる。この外層は、天体の総質量の100分の1未満の質量を持つヘリウム豊富な層と、もし大気が水素豊富であった場合はさらにその上に横たわる天体の総質量のおよそ1万分の1の水素豊富な層からなるとされている[62][85]:§§4–5。

外層は薄いものの、白色矮星の熱進化を決定づけている。白色矮星の大部分を占める縮退した電子は熱をよく伝導する。そのため白色矮星の質量のほとんどは等温で、また高温である。表面温度が 8,000 K から 16,000 K の白色矮星は、コアの温度はおよそ 5,000,000 K から 20,000,000 K であると考えられる。白色矮星は、放射を行う外層の不透明度によってのみ、非常に急速な冷却を起こすことを回避している[62]。

白色矮星のスペクトルを分類しようとする初めての試みは1941年のジェラルド・カイパーによって行われ[60][86]、それ以降多数の分類法が提案され用いられている[87][88]。現在用いられている分類体系は Edward M. Sion、Jesse L. Greenstein らによって1983年に導入されたものであり、これはその後何度か改定されている。この分類法では先頭の文字をDとし、スペクトルの主要な特徴を記述する文字、続いて任意でスペクトルの二次的な特徴を記述する文字を用いる (それぞれの特徴は表に記載)。さらにその後ろに、50,400 K を有効温度で割って計算される温度を示す指数を記すことで、白色矮星のスペクトルを記述する。以下はその一例である。

- スペクトル中に中性ヘリウム (He I) の線のみが見られ、有効温度が 15,000 K である白色矮星の分類は、DB3 となる。あるいは温度測定の精度が保証される場合は、DB3.5 となる。

- 白色矮星が偏光を伴う磁場を持ち、有効温度が 17,000 K で、スペクトルが中性ヘリウムの線で占められ、加えて水素も見られる場合、分類は DBAP3 となる。

正しい分類が不明である場合は、"?" と ":" の記号も用いられる[26][60]。

主要なスペクトル分類がDAである白色矮星は,水素が主体の大気を持つ。この種類の白色矮星は多数派であり、全ての観測されている白色矮星のおよそ80%を占める[62]。これに次いで多いのがDBのスペクトル型を持つ白色矮星であり、およそ16%である[89]。温度が 15,000 K を超える高温なDQ型の白色矮星 (全体のおよそ0.1%) は炭素主体の大気を持つ[90]。スペクトル型がDB、DC、DO、DZ、および低温なDQであるものは、ヘリウム主体の大気を持つ。炭素と金属が存在しないと仮定すると、どのスペクトル分類が見られるかは天体の有効温度に依存する。有効温度がおよそ 100,000 K から 45,000 K の間の白色矮星は,スペクトルはDOに分類され、一階電離のヘリウム主体の大気を持つ。30,000 K から 12,000 K の間は、中性ヘリウムのスペクトル線を示すDBになる。12,000 K 未満の場合はスペクトルは特徴を欠いたものになり、DCに分類される[85]:§2.4[62]。

いくつかの白色矮星の大気のスペクトルからは、水素分子が検出されている[91]。

金属豊富な白色矮星

白色矮星のおよそ25–33%はスペクトル中に金属線を持つ。白色矮星中の重元素は、天体の寿命と比べるとごく短い時間で内部へと沈降してしまうはずであるため、これは特筆に値する特徴である[92]。金属豊富な白色矮星の存在を説明する一般的な説は、最近になって岩石微惑星が降着したというものである[92]。降着した天体の全体の組成は、金属線の強度から測定することができる。例えば、2015年に行われた白色矮星 Ton 345 に関する研究では、この天体の金属の存在度は、漸近巨星分枝の段階にある主星によってマントルが溶融した、分化した岩石惑星のものと整合的であると結論付けられた[93]。

磁場

白色矮星はその表面でおよそ100万ガウス (100テスラ) の磁場を持つことが、1947年にパトリック・ブラケットによって予言された。これは彼が提唱した、電荷を持たず自転している天体はその角運動量に比例する磁場を生成するはずであるという物理法則に基づくものである[94]。ときおりブラケット効果とも呼ばれたこの仮説は一般に受け入れられず、1950年代までにはブラケット自身もこの説は反駁されたと感じていた[95]:39–43。1960年代には、白色矮星はその前駆体である恒星に存在していた全表面磁束の保存に起因する磁場を持つという説が提唱された[96]。元の恒星の表面磁場がおよそ100ガウス (0.01テスラ) であった場合、恒星が白色矮星となって半径が100分の1になることで表面磁場は集約されておよそ 100×1002 = 100万ガウス (100テスラ) になる[84]:§8[97]:484。初めて発見された磁場を持つ白色矮星はGRW +70 8247 (GJ 742) であり、1970年に放射光の円偏光の検出によって磁場を持つことが確認された[98]。この天体の表面磁場はおよそ3億ガウス (30キロテスラ) であると考えられている[84]:§8。

1970年以降、200個を大幅に超える白色矮星で磁場が発見されており、その強度は 2×103 ガウスから 109 ガウス (0.2テスラから100キロテスラ) の範囲である[99]。ほとんどの白色矮星は低解像度の分光観測によってその存在が同定されているが、この手法は白色矮星の1メガガウス以上の磁場の存在を明らかにすることができるため、磁場を持つことが知られている白色矮星の個数は多い。そのため、白色矮星の基本的な同定の過程で時折磁場が発見される[100]。白色矮星の少なくとも10%は、100万ガウス (100テスラ) を超える磁場を持つと推定されている[101][102]。

2016年には、さそり座AR星の連星系に強い磁場を持った白色矮星の存在が特定されている。この天体は、コンパクト星が中性子星ではなく白色矮星であるパルサーとしては初めての例である[103]。

化学結合

白色矮星の磁場は、イオン結合や共有結合に加えて垂直常磁性結合という新しいタイプの化学結合の存在を可能にすると考えられる。その結果として、2012年に出版された研究において「磁化された物質」と初めて記述されたような状態の物質の存在が可能になる[104][105]。

Remove ads

変動性

→詳細は「脈動白色矮星」を参照

→「激変星」も参照

| DAV (GCVS: ZZA) | スペクトル型がDAで、 スペクトル中に水素の吸収線のみを持つ |

| DBV (GCVS: ZZB) | スペクトル型がDBで、 スペクトル中にヘリウムの吸収線のみを持つ |

| GW Vir (GCVS: ZZO) | 大気は主にC、HeとO。 DOV や PNNV に分類される場合もある。 |

初期の計算では、10秒程度の周期で光度が変動する白色矮星が存在する可能性があることが示唆されたが、1960年代の探査ではこの変動は観測することが出来なかった[84]:§7.1.1[108]。初めて発見された脈動白色矮星はおうし座V411星であり、およそ12.5分周期で変動していることが1965年と1966年に観測された[109]。変動の周期が予測されていたものよりも長い理由は、おうし座V411星の変動は他の知られている脈動する白色矮星と同様に非動径方向の重力波による脈動に起因するためである[84]:§7。

脈動白色矮星の種類として知られているものには、DAV もしくは ZZ Ceti (くじら座ZZ星型) と呼ばれるものがあり、おうし座V411星もこの種類である。この天体は水素主体の大気を持ち、スペクトル型はDAである[84]:891, 895。DBV もしくは V777 Her (ヘルクレス座V777星型) と分類されるものはヘリウム主体の大気を持ち、スペクトル型はDBである[62]:3525。GW Vir (おとめ座GW星型) に分類されるものはヘリウム、炭素、酸素が主体の大気を持ち、しばしば DOV と PNNV に細分される[107][110]。GW Vir の天体は厳密には白色矮星ではないが、ヘルツシュプルング・ラッセル図上において漸近巨星分枝と白色矮星の領域の間に位置する天体である。これらは "pre-white dwarfs" と呼ばれる場合がある[107][111]。これらの脈動白色矮星は全て 1%–30% と小さい光度曲線の変動を示し、周期が数百秒から数千秒の振動モードの重ね合わせからなっている。これらの振動の観測から、白色矮星内部についての星震学的な証拠が得られる[112]。

Remove ads

形成

要約

視点

白色矮星は、質量がおよそ0.07–10太陽質量の主系列星の恒星進化の終着点であると考えられている[7][113]。白色矮星の組成は元となる恒星の初期質量に依存すると考えられる。現在の銀河モデルは、銀河系には現在およそ100億個もの白色矮星が存在していることを示唆する[114]。

非常に低質量の恒星

主系列星の質量が太陽質量のおよそ半分よりも軽い場合、その核はヘリウムの核融合を起こすための十分な高温になることができない。この天体は宇宙の年齢 (138億年) を大きく超える主系列段階の寿命を持つと考えられている[12]。このような天体はやがて全ての水素を燃焼し、青色矮星の段階を経て、主にヘリウム4で構成されるヘリウム白色矮星として進化を終える[115]。この過程でヘリウム白色矮星が形成されるには非常に長い時間がかかるため、観測されているヘリウム白色矮星はこの過程で形成されたものではないと考えられる。その代わりに、連星系における質量放出の結果として形成されるか[8][10][11][116][117][118]、大きな惑星による質量放出の結果として形成されると考えられる[119][120]。

低質量から中間質量の恒星

太陽のように主系列星の質量が 0.5–8 太陽質量の場合、核はトリプルアルファ反応を介してヘリウムから炭素と酸素を合成するのに十分な温度になるが、炭素の核融合によってネオンを生成するほどの十分な高温にはならない。核融合を起こす期間の終わりに近づくと、このような恒星は、核融合反応を起こさない炭素・酸素コアの周りを、内側のヘリウム燃焼殻と外側の水素燃焼殻が取り囲む構造を持つようになる。ヘルツシュプルング・ラッセル図においては、この段階の恒星は漸近巨星分枝の領域に位置する。その後天体はその外層の物質の大部分を放出して惑星状星雲を形成し、炭素・酸素の核のみが残される。観測されている白色矮星の圧倒的多数を占める炭素・酸素白色矮星は、この過程によって形成された[116][121][122]。

中間質量から大質量の恒星

恒星が十分に重い場合、その核はいずれ炭素核融合を起こしてネオンを合成するのに十分な高温となり、その後ネオンの核融合を起こして鉄を生成する。このような恒星では、初めのうちは電子の縮退圧によって支えられていた核融合を起こさない中心核の質量が、縮退圧で支えることが出来る最大質量をいずれ超えてしまうため、白色矮星になることはできない。この場合、恒星の核は重力崩壊を起こして超新星として爆発し、残骸として中性子星やブラックホール、あるいはより特異な形態のコンパクト星を残すと考えられる[113][123]。8–10 太陽質量のいくつかの主系列星は炭素燃焼過程によってネオンやマグネシウムを生成するのに十分な質量を持つものの、ネオン燃焼を起こすには不十分である場合がある。このような恒星は、核が崩壊せず、また超新星で恒星を吹き飛ばすほどの激しい核融合が進行しない限り、酸素、ネオン、マグネシウムを主成分とする白色矮星を残す可能性がある[124][125]。この種類に属する可能性がある白色矮星は少数確認されているが、この種の白色矮星が存在する最大の証拠は、ONeMg新星、あるいはネオン新星と呼ばれる新星の存在である。これらの新星のスペクトルは、ネオン、マグネシウムやその他の中間質量の元素が存在することを示し、これは酸素・ネオン・マグネシウム白色矮星への物質の降着のみによって説明可能であると考えられる[9][126][127]。

Iax型超新星

白色矮星によるヘリウム降着を伴うIax型超新星は、恒星の残骸である白色矮星の状態を変化させ得る経路として存在が提唱されている。このシナリオでは、Ia型超新星で引き起こされる炭素爆発は白色矮星を破壊するには弱すぎるため質量のごく一部を放出するだけにとどまるが、しばしばゾンビ星として知られている、天体に撃力を与える非対称な爆発を発生させ、その結果として超高速星を発生させる。この失敗した爆発によって生成された物質は白色矮星へとふたたび降着し、鉄などの重い元素がそのコアへと蓄積していく[128]。このようにして形成された鉄コアを持つ白色矮星は、同じ質量の炭素・酸素からなる白色矮星と比べて小さくなり、また冷却と結晶化も早い[129]。

Remove ads

最期

白色矮星は一度形成されると安定であり、ほぼ際限なく冷却を続け、最終的には黒色矮星になると考えられる。宇宙が膨張を続けると仮定すると、1019 から 1020 年のうちに恒星が銀河間空間へ散逸するのに伴って銀河は消滅する[130]:§IIIA。白色矮星は一般に銀河の散逸を生き延びるが、白色矮星同士の偶然の衝突によって、新たに核融合を起こす恒星が生成されたり、チャンドラセカール限界質量を超える質量を持つ白色矮星が形成され、その後Ia型超新星を起こしたりする可能性はある[130]:§§IIIC, IV。

その後の白色矮星の寿命は仮説上の陽子の寿命と同程度と考えられており、これは少なくとも 1034–1035 年であることが知られている。大統一理論のモデルのいくつかでは、陽子の寿命は 1030 から 1036 年の間であると予測されている。これらの理論が正しくなかった場合でも、複雑な核反応や、仮想ブラックホールを含む量子重力過程を介して陽子が崩壊する可能性はある。この場合、寿命は 10200 年を超えないだろうと推定されている。陽子崩壊が起きる場合、白色矮星の質量は原子核の崩壊が進行するにつれて非常にゆっくりと減少していき、十分な質量を失って縮退していない物質の塊となり、そして最終的には完全に消滅すると考えられる[130]:§IV。

白色矮星が伴星に共食いされたり蒸発させられたりすることによって質量を失い、惑星質量天体へと変化するという進化経路も考えられる。かつては伴星であり、現在では主星となった天体を公転することになるこの天体は、ヘリウム惑星やダイヤモンド惑星となる可能性がある[131][132]。

さらに近年では、白色矮星自体が途方もない時間をかけて核融合を起こした末に超新星爆発を起こすという新説がイリノイ大学のマット・カプランにより提唱された。それによると、白色矮星を構成する原子核が量子トンネル効果により極めてスローペースで核融合を進行させ、最終的に超新星爆発を起こすという。この場合、寿命は101100~1032000 年にも達するとされる[133][134][135][136]。

稀に白色矮星で後期熱パルスが発生し、赤色巨星に戻ることがある。このような天体は桜井天体と呼ばれており、1996年に初めて存在が確認された[137]。

Remove ads

デブリ円盤と惑星

要約

視点

白色矮星の恒星系および惑星系はその元となった恒星から引き継がれ、様々な形で白色矮星と相互作用を起こしうる。NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡によって行われたらせん星雲の中心天体の赤外線分光観測からは、白色矮星の周囲にダスト雲が存在することが示唆されており、これは彗星の衝突によって生成されたものである可能性がある。このダスト雲中の物質が降着することによって、中心天体からのX線放射が引き起こされる場合があると考えられている[140][141]。同様に、2004年に行われた観測では若い白色矮星 G 29-38 の周りにダスト雲の存在が示唆された。このダスト雲は白色矮星の近くを通過した彗星が潮汐破壊されることによって形成されたと考えられている。なお、この天体はおよそ5億年前に漸近巨星分枝から形成されたものだと推定されている[142]。

白色矮星大気の金属成分に基づくいくつかの推定では、白色矮星の少なくとも15%は周囲を公転する惑星や小惑星、あるいは少なくともその破片を持つと考えられている[143]。別の説では、白色矮星の周囲には、それらが赤色巨星だった段階を生き延びたが外層を剥ぎ取られた岩石惑星の核が公転している可能性があることが示唆されている。このような惑星の残骸は金属で出来ている可能性が高いことを考えると、白色矮星の磁場との相互作用の兆候を探すことで検出することが可能となる[144]。

白色矮星がどのようにダストによって汚染されたかについては、惑星による小惑星の散乱や[145][146][147]、惑星同士の散乱を介した過程が提案されている[148]。太陽系外衛星の惑星からの離脱も白色矮星の汚染を引き起こしうる。惑星の重力を離脱した衛星は、白色矮星へと散乱させられたり、白色矮星のロッシュ限界半径へと散乱させられたりする[149]。これらの系は大きな惑星を持たない可能性が高いため、連星中の白色矮星の汚染の背後にあるメカニズムについても研究が行われたが、この説は単独の白色矮星の周囲におけるダストの存在を説明できない[150]。

年老いた白色矮星はダスト降着が起きた兆候を示す一方、10億年程度より年老いているか温度が 7000 K より高いものでダストによる赤外超過を示す白色矮星は、2018年の LSPM J0207+3331 の発見まで存在が知られていなかった[151]。この白色矮星は冷却年齢がおよそ30億年である。LSPM J0207+3331 は2種類のダスト要素の特徴を示しており、これは異なる温度を持つ2つの環の存在によって説明される[152]。

惑星を持つ白色矮星も複数発見が報告されており、例えば白色矮星とパルサーからなる連星系 PSR B1620-26 では、惑星 PSR B1620-26 b が発見されている[153]。また、白色矮星と赤色矮星からなる連星系へび座NN星の周りには、2つの周連星惑星が発見されている[154]。

金属豊富な白色矮星 WD 1145+017 は、解体されつつある小惑星が天体をトランジットする様子が観測された初めての白色矮星である[155][156]。微惑星の解体によってデブリの雲が形成され、それが白色矮星の手前を4.5時間ごとに通過することにより、白色矮星の可視光での明るさが5分間にわたって減光する[156]。このトランジットの深さは非常に変動性が大きい[156]。

WD 0145+234 では、中間赤外線での増光が NEOWISE の観測データ中に発見されたことが報告されている。この増光は2018年以前には見られなかったものであり、小惑星の潮汐破壊によるものであると解釈されている。報告した研究グループは、このような現象が観測されたのはこれが初めてであるとしている[157]。

WD 0806-661 は、射影距離が 2500 au の大きく離れた軌道を公転するY型矮星 WD 0806-661B を持つ。この天体は質量が小さく遠方の軌道であることから、WD 0806-661B は準褐色矮星もしくは直接撮像された系外惑星だと解釈することができる[158]。

WD J0914+1914 は、2019年に単独で存在する白色矮星としては初めて巨大惑星を持つ可能性が報告された天体である[159][160]。この惑星は高温な白色矮星からの強い紫外線放射によって光蒸発を起こしている。蒸発した物質の一部は、白色矮星の周囲のガス円盤中を降着している。白色矮星のスペクトル中の弱いHα線およびその他のスペクトル線から、巨大惑星の存在が明らかにされた[160]。

2020年9月には、WD 1856+534 を公転する非常に重い木星サイズの惑星 WD 1856+534 b の発見が初めて報告された。この惑星は白色矮星に非常に近い軌道を36時間で公転している[161][162][163]。

Remove ads

居住可能性

表面温度が 10,000 K 未満の白色矮星はおよそ0.005から0.02 au の距離にハビタブルゾーンを持つ可能性が提唱されており、このハビタブルゾーンは最大で30億年にわたって維持されると考えられる。これは非常に近距離であるため、この中にある居住可能な惑星は潮汐固定される。このような内側の領域へ移動してきたか、あるいはその場で形成された仮説上の地球類似惑星のトランジットを探査することが研究目標の一つとなっている。白色矮星の大きさは惑星の大きさと同程度であるため、この種のトランジットでは深い食を起こすことが期待される[164]。

しかし、より新しい研究では白色矮星周りの居住可能な惑星の存在について疑問が投げかけられている。このような非常に主星に近い軌道を公転する惑星は強い潮汐力にさらされ、温室効果が引き起こされることによって居住不可能な環境になる可能性があることが指摘されている[165]。存在可能性への別の制約としては、このような惑星をどのようにして形成するかという点が挙げられている。白色矮星の周りの降着円盤の中で形成されるというシナリオの他に、惑星が白色矮星に近い軌道に到達するための2つのシナリオが提案されている。1つ目は、主星が赤色巨星となっている段階に、その外層に飲み込まれた状態を生き延びた後に内側へと移動するというもの、2つ目は白色矮星が形成された後に内側へと移動するというものである。低質量の惑星は恒星に飲み込まれている間を生き延びるのが困難であるため、前者の形成過程は非現実的である。後者の過程では、惑星は自身が持つ軌道エネルギーを白色矮星との潮汐相互作用を介して熱として捨てる必要があり、結果として惑星は居住不可能な燃えさしのような状態になる可能性が高いとされている[166]。

Remove ads

連星と新星

要約

視点

白色矮星が連星系にあって伴星から物質を降着している場合、新星やIa型超新星などの様々な現象が発生しうる。また、白色矮星が表面での核融合を維持できるほどに十分急速に伴星から物質を降着することが出来る場合は、超軟X線源になる可能性もある[167]。一方で、潮汐相互作用や恒星と円盤の相互作用と言った連星系における現象は、磁場によって緩和されるかどうかに関わらず、降着する白色矮星の自転に作用する。実際に、確実に知られている中で最も高速で自転している種類の白色矮星は、連星系の一員である (そのうち CTCV J2056-3014 が最も高速である)[168]。2つの白色矮星からなる近接連星系はエネルギーを重力波の形で放出することが出来るため、合体を起こすまでお互いの軌道は徐々に減衰する[169][170]。

Ia型超新星

→詳細は「Ia型超新星」を参照

孤立した自転していない白色矮星の質量は、チャンドラセカール限界であるおよそ1.4太陽質量を超えることはできない。この限界質量は、白色矮星が高速で自転しており、非一樣である場合は大きくなりうる[171]。連星を成す白色矮星は伴星から物質を降着し、質量と密度の両方が増大する可能性がある。このような白色矮星の質量がチャンドラセカール限界に近付くと、理論的には白色矮星中での核融合への爆発的な点火か、中性子星への崩壊へとつながる可能性がある[49]。

白色矮星への降着は、Ia型超新星の起源として現在支持されている SD (single degenerate) モデルでの爆発をもたらす。このモデルでは、炭素・酸素白色矮星が伴星から質量を引き寄せることで、質量を降着しそのコアが圧縮される[50]:14。質量がチャンドラセカール限界に近付くと、核の圧縮加熱によって炭素燃焼が点火すると考えられている[50]。白色矮星は熱圧力ではなく量子縮退圧によって重力に対抗して自らを支えているため、天体の内部に熱が加えられた場合は温度は上昇するが圧力は増加しない。そのため白色矮星はそれに応じて膨張したり冷却したりしない。むしろ、温度の上昇は暴走的な過程で核融合の反応率を加速させる。この熱核反応は数秒のうちに白色矮星の大部分を燃料として消費し、天体を跡形もなく破壊するIa型超新星の爆発を引き起こす[3][50][172]。

別のIa型超新星の候補メカニズムとしては、2つの白色矮星を必要とする DD (double degenerate) モデルと呼ばれるものがある。これは連星系にある2つの炭素・酸素白色矮星が合体し、炭素核融合が点火するチャンドラセカール限界質量よりも大きな質量を持つ天体が形成されるというものである[50]:14。

Ia型超新星に至るまでの降着の兆候は、観測では記録されていない。これは現在では、降着によって天体は最初にチャンドラセカール限界質量を超える質量を獲得し、その一方で同じく降着によって自転が非常に高速に加速されたからだと考えられている。白色矮星への降着が止まると、爆発を妨げるのには不十分な速度になるまで天体の自転は徐々に減速していく[173]。

歴史的な明るい超新星 SN 1006 は白色矮星によるIa型超新星であったと考えられており、おそらくは2つの白色矮星の合体によるものである[174]。「ティコの超新星」として知られる1572年の SN 1572 もIa型超新星であり、爆発の残骸が検出されている[175]。

共通外層を持っていた連星

→詳細は「en:Post common envelope binary」を参照

白色矮星と、その近距離にある潮汐固定された赤色矮星からなる連星は、post-common envelope binary (PCEB) と呼ばれる。なお、赤色矮星の代わりに褐色矮星が公転している場合もある。これらの連星は、赤色矮星が赤色巨星に飲み込まれ、赤色矮星が共通外層の内部を公転するにつれてより高密度な環境で自転が減速を受けることによって形成されるものである。赤色矮星の公転が減速を受けると、赤色矮星と赤色巨星の核の軌道距離が減少することによって平衡が保たれる。赤色矮星は赤色巨星の核へと向かって螺旋を描いて落下していき、核と合体を起こし得る。合体が発生せず、かわりに共通外層が放出された場合、連星は最終的に白色矮星と赤色矮星が近接した軌道を持つこととなる。このような進化を経て形成された連星は PCEB と呼ばれる。PCEB は、磁気制動や重力波の放出によって連星の間隔が徐々に小さくなっていくという進化が続く。PCEB はある段階で激変星へと進化する場合があるため、その前駆天体という意味で pre-cataclysmic variables と呼ばれることがある。

激変星

→詳細は「激変星」を参照

物質の降着によって白色矮星がチャンドラセカール限界質量に近付くよりも前に、表面に降着した水素が豊富な物質は、より破壊的ではないタイプの水素核融合の点火を起こす可能性がある。このような表面における爆発は、白色矮星の核が残存している限りは反復して発生しうる。この種の反復的な激変現象は (古典的な) 新星と呼ばれる。また、古典的新星よりもより小規模で、より頻繁な光度の極大を示す矮新星と呼ばれる現象も観測されている。これは核融合によるエネルギーの解放ではなく、降着円盤の一部が天体へと崩壊する際の重力エネルギーの解放による現象だと考えられている。一般に、伴星から質量を降着する白色矮星を持つ連星系は、激変星と呼ばれる。新星や矮新星と同様に、強磁場激変星 (ポーラー) や中間ポーラーなどのその他の種類の変光星も知られており、どちらも強い磁場を持つ白色矮星で発生する現象である[3][50][176][177]。核融合に駆動される激変星も降着に駆動される激変星も、どちらもX線源として観測される[177]。

その他の連星

その他の超新星に至らない種類の連星系は、白色矮星と主系列星、もしくは巨星から構成される。シリウスAとBの連星はその一例である。また白色矮星は、白色矮星しか存在しない連星系や多重星系として存在する場合もある。そのような白色矮星の三重連星系として、WD J1953−1019がガイアのデータから発見されている[178]。

白色矮星の周りの惑星系の残骸の研究も行われている。恒星は明るく、周囲を公転する系外惑星や褐色矮星よりも輝く一方で、白色矮星は暗い。そのためこれらの系外惑星や褐色矮星をより詳細に調査することが可能となる。WD 0806-661を公転する準褐色矮星 WD 0806-661 B はその一例である。

Remove ads

近傍の白色矮星

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク・参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads