トップQs

タイムライン

チャット

視点

木星氷衛星探査計画

木星の衛星の探査機 ウィキペディアから

Remove ads

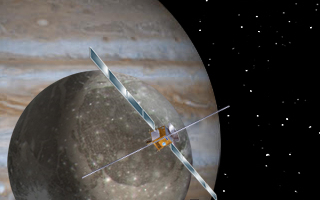

木星氷衛星探査計画[1]、通称 JUICE(JUpiter ICy moons Explorer、ジュース[2])は、欧州宇宙機関 (ESA) が主導する木星氷衛星の探査計画で、日本やアメリカも参加する国際協力ミッションである[1]。表面の下に液体の水や氷を持つと考えられる、ガニメデ、カリスト、エウロパを主な観測対象とする[1]。このミッションは、ESAのCosmic Vision計画に選ばれたことが2012年5月2日に公表された[3]。欧州宇宙機関では現在は正式な計画名を Jupiter Icy Moons Explorer に変更し、略称も頭文字の「J」以外を小文字とした Juice という表記が用いられているが[4]、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) では現在も JUICE という表記が用いられている[1]。本項では、以下「JUICE」と表記する。

Remove ads

経緯

このミッションは、EJSMの一環であるジュピター・ガニメデ計画を改変したものが始まりである[5]。ESAのCosmic Vision計画の最初の大規模ミッションの候補となった。2012年4月、JUICEはアテナX線望遠鏡や宇宙重力波望遠鏡よりも優先順位の高いものとして勧告された[6][7]。2014年11月に開発段階への移行が承認され、計画は本格的に動き出した[8]。

2023年4月14日 (UTC)、南米フランス領ギアナの宇宙基地から打ち上げられた[9]。

2024年8月19日から20日 (UTC) にかけて、地球 - 月のダブルスイングバイ実施[10]。

2025年7月16日 (UTC) 、ソフトウェアのバグにより一時通信途絶。8月31日 (UTC) 、金星スイングバイ[11]。

計画

2023年にアリアン5で打ち上げられ、月、地球、地球、金星、地球、地球の順にスイングバイし、2029年に木星系に到着[1]。カリストやエウロパをフライバイした後、2032年9月頃にガニメデを周回する軌道に入り、2033年6月まで観測を続ける予定[1]。探査機には国際公募で選定された11の観測機器が搭載され、そのうち日本からは宇宙科学研究所及び情報通信研究機構から4つの観測機器にハードウェアを提供する予定となっている[12]。

科学的目的

JUICEは、ガニメデの詳細な調査によってその生命維持可能性を評価する。また、エウロパとカリストの調査により、ガリレオ衛星の比較図が完成すると期待されている[13]。3つの衛星は、内部に液体の水を持つと考えられており、そのため氷世界での生存可能性を理解する上で中心的役割を果たしている。

ガニメデ(及びカリスト)等の調査の主な科学的目的は[13]、

- 海の層の特徴の把握と地面下の地下水の検出

- 地表の地理学、地質学、組成でのマッピング

- 氷の殻の物理的特性の研究

- 内部の質量分布や内部構造の進化の特徴の把握

- 大気圏の調査

- ガニメデ固有の磁場と木星の磁場との相互作用の研究

エウロパに対しては、有機化合物等の生命に必須な化学分子の探索と氷以外の組成の形成過程の理解が中心となっている。さらに、JUICEは、氷殻の最も薄い部分の厚さの測定を含め、初めて衛星の地下の測深を行う。

探査機

探査機の設計は、太陽からの遠さ、木星の強い放射環境を考慮に入れたものとなっている。木星とガニメデの軌道に入り、また多数のフライバイ(25回以上のスイングバイ、エウロパでの2回のフライバイ)を行うことから、約3,000kgの化学推進剤を必要とする[14]。

観測対象

|

|

|

|

搭載機器

以下の11の観測機器が搭載される予定である[12]。

- 可視分光映像カメラ (JANUS : Jobis, Amorum ac Natorum Undique Scrutator)

- 可視・近赤外撮像分光計 (MAJIS : Moons And Jupiter Imaging Spectrometer)

- サブミリ波観測器 (SWI : Submillimetre Wave Instrument)

- 紫外線撮像分光計 (UVS : UV Imaging Spectrograph)

- レーダーサウンダ (RIME : Radar for Icy Moons Exploration)

- 重力観測機 (3GM : Gravity and Geophysics of Jupiter and Galilean Moons)

- 電波・プラズマ波動観測器 (RPWI : Radio and Plasma Wave Investigations)

- プラズマ環境観測パッケージ (PEP : Particle Environment Package)

- 磁力計 (J-MAG : Magnetometer for JUICE)

- レーザ高度計 (GALA : GAnymede Laser Altimeter)

- 惑星電波干渉計およびドップラー実験PRIDE (Planetary Radio Interferometer and Doppler Experiment)

2019年10月1日、電波・波動観測装置RPWIのチームロゴにセガゲームスのソニック・ザ・ヘッジホッグが使われることが発表された[15][16]。この装置は、東北大学大学院理学研究科の笠羽康正教授が日本側代表者を務め、スウェーデン・ポーランド・フランスとの共同で開発を進めている[15][16]。欧州サイドからソニックをロゴデザインに使わせてほしいとの提案があり、東北大学を通じてセガへ打診したところ、セガも快諾、ソニックを描いたRPWIのチームロゴデザインを提供した[15][16]。ロゴにはソニックと稲妻、スローガンの「電気を帯びるもの。また揺れ動くもの。すべては我らのもの! (If it's electrified and wiggles, it's ours!) 」が描かれている[15][16]。

Remove ads

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads