光楯類

化石節足動物の分類群 ウィキペディアから

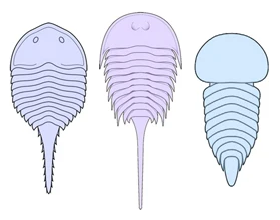

光楯類(こうじゅんるい、aglaspidid、学名:Aglaspidida)は、化石節足動物の分類群の一つである。分類学上は光楯目とされ[3][4]、リン酸塩質に硬化した甲羅と剣状の尾をもち、体の後方腹面に1対の板がある[5][1]。古生代のカンブリア紀(約5億年前)からオルドビス紀(約4億5,000万年前)にかけて生息し、アグラスピスやトレマグラスピスなど20を超える属が分類される[6]。

かつてはカブトガニやウミサソリのような鋏角類と解釈されていたが[7][8]、後に別系統であると判明し[9]、三葉虫などと共にArtiopoda類に分類されるようになった[10][5]。

名称

学名は本群の最初に記載された一属アグラスピス (Aglaspis) に因んでいるが、その綴りと原記載の引用は昔今の文献によって異なる。また、その分類階級は20世紀の一部の記載に亜綱 (Bergström, 1968[11]) や亜目 (Clarke, 1913[12]) とされる、もしくは目階級である本群に同じ綴りの亜綱階級の上位分類群を設けられる (Bergström 1971[13], Hou & Bergström 1997[10]) が、昔今を通じて目で同じ綴りの亜綱を設けられない方が一般的である[4]。

アグラスピスを内包し、それを基に命名された科より上位の分類群(目)は Walcott 1912 の「Aglaspina」[3]が最古である。しかしこの「Aglaspina」は Raasch 1939 の判断によると、名前に反して光楯類以外の節足動物(ハベリア、エメラルデラ、モラリア)を基準としている。Raasch 1939 はこのような「Aglaspina」は光楯類を内包する分類群として不適切で破棄すべきとし、代替として光楯類を基に再定義した「Aglaspida」を創設した[7]。Bergström 1971[13] 以降、光楯類の学名は「Aglaspidida」に変更され、「Aglaspina」も「Aglaspida」も用いられなくなった[4]。

Hesselbo 1992 から2010年代前期まで、Raasch 1939 は「Aglaspidida」の原記載として引用されることが多いが、全体的には(ときおり Walcott 1911 と誤記されるが)Walcott 1912 の方が多い。また、Walcott 1912 の「Aglaspina」の定義は結果的に光楯類の形質に乖離しているわけでもなく、Raasch 1939 の記載はあくまでそれを改善した再定義である。Ortega-Hernández et al. 2016 はこれらの経緯を基に、「Aglaspidida」の適切な原記載は Walcott 1912 であるとしている[4]。

形態

要約

視点

体長は一般的に2-6 cmの範囲に収まり、最大は20 cm以上に及ぶ[7][8][6]。体の数多くの体節は頭部 (cephalon) と胴部 (trunk) という2つの合体節に分かれる[注釈 1][15]。一見して三葉虫や鋏角類(特にウミサソリとハラフシカブトガニ[7][8])にも似ているが、細部と基本体制は異なる[9][15][16][5][17][1]。

背面構造

背面の外骨格(背板 tergite)は左右に幅広く、表面に微小な粒状構造が密生する[15][18]。正中線の軸部 (axial region) と左右の肋部 (pleural region) の間に三葉虫のような境目 (axial furrow) をもたない[7][5]。

頭部の背板は癒合して一枚の半円形の背甲 (head shield) となり、多くの種類は縁辺部が隆起線 (marginal rim) となっている。その軸部 (頭鞍 glabella) は三葉虫ほど明瞭でなく、肋部も三葉虫のような脱皮の割れ目に当たる弱線 (facial suture) をもたない。1対の複眼(側眼)はその背面の前方中央付近(頭鞍が見られる場合はその両前端)に配置されるが、退化消失した種類もいる。複眼が見られる場合、その前方内側の領域は段差をもたず、背甲と癒合するようになっている[1]。両後端は種類によって棘状に尖る(頬棘 genal spine)、もしくは丸みを帯びて鈍い[16]。

胴部は見かけ上6[4]から12[1]の胴節と剣状の尾刺 (tail spine) からなる。胴部は頭部とほぼ同じ幅から後方ほど狭くなる種類が多いが、トレマグラスピス科には前方の胴節がややくびれて背甲に覆われる種類もいる[19][20][21]。ほぼ全ての胴節は可動の背板に分かれ、肋部は後方の胴節ほど強く後方に傾斜し、その基部の前縁には「anterior tergal process」という、筋肉の付着点と思われる目立たない出っ張りがある[15]。この出っ張りは一般に光楯類に特有とされるが、後に他の節足動物(エメラルデラとモラリア)からも似たような構造が発見される[22][5]。また、アグラスピス科のほとんどの種類は見かけ上11の胴節と幅広い基部の尾刺をもつが、その中で12の胴節をもつ Glypharthrus の最終胴節と尾刺は、それぞれ他の種類の尾刺における幅広い基部と残りの細い部分に近い形態である。これを基に、前述した種類の尾刺は単なる尾節 (telson, 肛門以降の非体節性の真の尾) ではなく、真の最終胴節(第12胴節)と本来の細い尾節の癒合でできた複合体であると考えられる[23][1]。

これらの外骨格は生物鉱化 (biomineralization) で軽く硬化しており、一般にはリン酸塩質とされるが、少なくとも一部の種類は元々三葉虫や一部の甲殻類のように炭酸カルシウム質だった可能性もある[24]。

腹面構造

腹面構造はごく一部の種類のみ、特に対になる付属肢(関節肢)は3つの化石標本のみによって知られる[注釈 2]。付属肢は全て軸部の腹面から生えて、頭部に少なくとも4対(最多5対とされるが、この場合の第5対を頭部と胴部の境目由来とする見解もある[5])と、最終数節以外の各胴節にそれぞれ1対をもつ[9][15][25]。

最初の1対は細い触角であり、鋏角類のような鋏型の口器(鋏角)ではない[9][15][10][2]。触角の間には後ろ向きの口を覆い被さった1枚のハイポストーマ (hypostome, または上唇 labrum) がある[9][15][19][16][5]。それ以降(頭部3-4対と胴部5対以上、総数おそらく最多12対[26])の付属肢は内肢 (endopod) のみ明確に知られる4節(不明瞭な原節 basipod まで含むと5節)の歩脚型の脚であり、前後に平たく、全てが同形で特化が見られない[9][15][25]。これによると光楯類の脚は外肢 (exopod) をもたない単枝型であるが、元々二叉型で単に外肢が保存されなかった可能性もあり、特に光楯類とも考えられる Khankaspis の化石には外肢が見られる[16][27]。

最終数胴節の腹側は脚をもたず、代わり「postventral plate」という正中線が隣接した1対の板状の構造体に覆われる。これは光楯類に特有で、他の節足動物から区別するのに当たっては最も決定的な特徴とされる[5][4]。しかしその由来については議論があり、古くは最終胴節の特化した腹板 (sternite) や曲がり返した肋部などの説があるが、21世紀以降は特化した付属肢である説が主流になりつつある[16][23][1]。Glypharthrus の最終胴節には特化した1対の付属肢が突出するが、前述した板状の構造体との相同性は不明。これらの対になる構造体は、他のVicissicaudata類に見られる最終胴節の付属肢(エメラルデラやシドネイアの尾肢・ケロニエロン類の尾毛など)に相同の可能性がある[5][1]。

内部構造

ごく一部の種類の化石から消化管が知られており、少なくとも頭部後半から胴部前半にかけて数対の丸い消化腺が体節ごとに並んでいる[2]。

生理学と生態

光楯類は全般的に底生性の海洋生物であったと考えられ、海底の堆積物で活動した跡とされる生痕化石 (Raaschichnus, 光楯類の12対の同形の脚と長い尾刺に由来とされる跡) も発見されている[26]。原則として浅い海に生息し[21]、食性は一般に多くのArtiopoda類と似た捕食性もしくは腐肉食性で、餌を脚の間の溝 (food groove[25]) に挟みながら前方のハイポストーマの口まで運んでいたとされる[15]。ごく一部の例外として、Australaglaspis はやや深い海底に生息し[21]、Chlupacaris は大きなドーム状に発達した頭部から濾過摂食性とされ[16]、Cyclopites は左右に平たい体と化石の普遍性から遊泳性であった可能性がある[15]。

生活環は不明。一時的には三葉虫のようなプロタスピッド (protaspid) 幼生をもつとされていたが[28]、その幼生は既に知られる三葉虫のプロタスピッド幼生の見間違いであると判明した[29][30]。

分布と生息時代

要約

視点

光楯類の大半の種類は、北アメリカ大陸中央(ローレンシア大陸)のカンブリア紀後期の堆積層(主にアメリカウィスコンシン州周辺のジャンシャニアン期の堆積層[7][15])から発見される。かつてはこれらの地域と地質時代の種類のみ知られるため、光楯類は分布域・生息時代とも限定的であると考えられた[7]。しかし90年代以降では、イギリス(アヴァロニア大陸)[19]・中国[18]・オーストラリア(ゴンドワナ大陸)[31][25]・シベリア産の種類やオルドビス紀の種類が次々と記載されており、分布域は複数の古大陸まで、生息時代は古生代カンブリア紀ガズハンジアン期からオルドビス紀カティアン期(約5,500万年間)まで大きく拡張されるようになった[1][6]。

これらの地質時代での多様性の推移に基づくと、光楯類はカンブリア紀爆発(カンブリア紀前半)と生物大放散事変(オルドビス紀後半)の間に起源と多様化したとされ、Artiopoda類としてやや異様である(通常は前述した事変の地質時代に起源/多様化する)[1]。また、その生息時代の初期でも複数の古大陸に分布し、中でも複数の古大陸に分布する属がいる。このことにより、光楯類は初期から既に幅広く分布し、高い拡散力を持っていたことも示唆される[18]。

以下は特記しない限り Lerosey-Aubril et al. 2017b[1] に基づく。Quasimodaspis(およびそれを産出したアメリカネバダ州の Emigrant Formation)の地質時代は不確実[32]のため、ここに列挙しない。

地域 |

アヴァロニア大陸 | ローレンシア大陸 | 中国 | ゴンドワナ大陸 | シベリア |

|---|---|---|---|---|---|

| カンブリア紀 ガズハンジアン期 |

アグラスピス?[2] ベックウィジア Glypharthrus?[2] トレマグラスピス |

||||

| カンブリア紀 ペイビアン期 |

Australaglaspis | ||||

| カンブリア紀 ジャンシャニアン期 |

アグラスピス Aglaspella Aglaspoides Chraspedops Glypharthrus Hesselbonia Setaspis Tuboculops Uarthrus |

Aglaspella ベックウィジア[6] Glypharthrus |

|||

| オルドビス紀 トレマドキアン期 |

トレマグラスピス | トレマグラスピス | |||

| オルドビス紀 フロイアン期 |

Brachyaglaspis | ||||

| オルドビス紀 ダーリウィリアン期 |

Chacharejocaris Girardevia Obrutschewia Rozhkovocaris | ||||

| オルドビス紀 サンドビアン期 |

Gogglops | ||||

| オルドビス紀 カティアン期 |

Chlupacaris |

分類

要約

視点

系統位置

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010年代以降の系統解析に示される、節足動物における光楯類の系統的位置。 |

光楯類の化石は19世紀で既に記載されたが、その付属肢構造の解釈、およびそれに示される節足動物の内部系統における位置付けは、20世紀の見解を経て劇的に変更された。19-20世紀前期は甲殻類、20世紀中期は鋏角類、20世紀後期以降は三葉虫などと共にArtiopoda類に分類されようになっている[5]。

最初に記載された光楯類は Hall 1862 によって新属新種の甲殻類として命名されたアグラスピスの一種 (Aglaspis barrandei) である[33]。アグラスピスなどを内包する光楯類は Walcott 1912 によって創設され、カブトガニ類やウミサソリなどと共に節口類に分類されたが、その記載において節口類は鋏角類ではなく、否定的な旧分類を基に甲殻類に分類された[3]。Raasch 1939 ではもう1種のアグラスピス (Aglaspis spinifer) を記載され、その付属肢をよく保存された化石標本を基に、光楯類の頭部(当時は鋏角類の用語を基に「前体」か「頭胸部」と呼ばれた)は節口類と似て、鋏型の鋏角と5対の脚という計6対の付属肢があると考えられた[7][8]。こうして光楯類を節口類の鋏角類とする見解は、それから数十年もほぼ疑問視されていなかった[5]。また、Raasch 1939 では光楯類と(当時では甲殻類と誤解釈されていた)三葉虫の類縁関係を認められていなかったが[7]、Størmer 1944 では三葉虫との類似や当時から主流になりつつある鋏角類の三葉形類(三葉虫などを含む分類群)起源説を基に、光楯類は三葉虫の形質を色濃く残した原始的なカブトガニ類とされていた[8]。

→「鋏角類 § 化石節足動物との関係性」も参照

ただし Briggs 1979 では、前述した化石標本を再検証したところ、その頭部最初の付属肢は鋏角ではなく触角状であり、それを含めて頭部付属肢の総数も4-5対のみとされた[9]。この研究が公表される直後ではそれを認めない文献もあったが、Hesselbo 1992 全面的な再記載もこの見解の正確性を支持しており[15]、光楯類は鋏角類でない別系統であることが徐々に明らかになった[5][17]。Hou & Bergström 1997 以降、光楯類は三葉形類などと共にArtiopoda類という化石節足動物の一大分類群に分類されるようになった[10](この類自体は、鋏角類など現生節足動物の主要な系統群との類縁関係は不明確[34])。特に2010年代以降の系統解析では、Artiopoda類の中で光楯類は同様に最終胴節が歩脚型付属肢をもたないシドネイア、エメラルデラ、ケロニエロン類(Cheloniellida)などと共に単系統群(Vicissicaudata類)をなし、中でも同様に側眼が背面前方に位置する Kodymirus などとの類縁関係が広く認められる[5][35][36][1][37][38][39][40]。

下位分類

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Lerosey-Aubril et al. 2017 に基づいた光楯類の内部系統関係[1]。 |

2019年現在、約25属40種の光楯類が知られており[6]、その大部分はアグラスピス科 (Aglaspididae) とトレマグラスピス科 (Tremaglaspididae) のいずれかに分類される[注釈 3][5]。ただし光楯類に見られる多くの形質(背板の形・側眼の位置・弱線の欠如・剣状の尾など)は化石節足動物において一般的な特徴であり、光楯類に特有とされる共有派生形質(主に anterior tergal process と postventral plate)も前述したものと比べて発見しにくいため、光楯類的本質が不確実な種類も多く知られている(後述参照)[16][5]。

以下は特記しない限り、Lerosey-Aubril et al. 2017b[1] に基づいて属まで列挙する。属より上位の分類群は太字。

- Aglaspidida 光楯目 - 光楯類。外骨格は主にリン酸塩質で軽く硬化。背甲の背面は弱線を欠く。背面の眼は無柄、前内側は背甲と癒合、通常は頭鞍の前に位置し、派生的な種類で退化消失する場合がある。頭部付属肢4-5対。胴節はほとんどが可動に分節し、最後の1節は通常尾節と癒合。胴節肋部は通常1対の出っ張り (anterior tergal process) がある。腹面は二葉状の板状構造 (postventral plate) が最終1-2胴節から尾刺の基部にかけて配置される。

- Aglaspididae[注釈 4][4] アグラスピス科 - 体は上下に平たく、肋部は軸部より幅広い。背甲の両後端は棘状。通常、長い尾節は最終胴節と癒合したため、元々12節の胴部は見かけ上11節となっている。

- Tremaglaspididae トレマグラスピス科 - 体はドーム状に盛り上がる。眼は退化的/消失、背甲両後端は丸く尖らない。胴部は見かけ上6-11節。通常、胴部の肋部は軸部より幅狭く、尾刺は短く体長(尾刺除く)の半分を満たさない。

- (科未定)

- Australaglaspis

- Beckwithia ベックウィジア

- (暫定的に所属)

光楯類と似た古生物

要約

視点

前述した同定し難さにより、一見して光楯類と似たとしても、光楯類として断言できない(種類によっては光楯類の可能性があるものから亜門以上に別系統までとされる)古生物は多く知られている。中でも光楯類もしくはその近縁の可能性がある節足動物は、便宜上「aglaspidid-like arthropods」と総称されている[16][5][35][36]。また、これらの節足動物(少なくともその一部)まで内包した単系統群を「広義の光楯類」(aglaspidid sensu lato)、その中で確定的な光楯類からなる単系統群を「狭義の光楯類」(aglaspidid sensu stricto) と呼び分けられることもある[16][5][18][36]。

以下は特記しない限り Van Roy 2006a[16] と Ortega-Hernández et al. 2013[5] に基づいて列挙するが、後に Lerosey-Aubril et al. 2017b[1] によって光楯類に分類されるようになった種類[注釈 5]はここから除外される。

Aglaspidid-like arthropods

- Emeraldella エメラルデラ

- Eozetetes[36]

- Intejocaris

- Khankaspis

- 文献によってStrabopida類(後述)もしくは光楯類とされる[41][42][24][27]。

- Kodymirus

- Kockurus

- Kwanyinaspis

- Schamanocaris

- Sinaglaspis

- Strabopida

- 背面は光楯類と似ているが、背甲はより短く、後方の肋部の傾斜は控えめ、尾節はより幅広い。少なくとも Strabops、Paleomerus と Parapaleomerus を含む[42]。それ以外は懐疑的か別系統であると判明したものである(前述と後述参照)。一部の文献では光楯類に近縁とされるが[10][47]、系統位置は不明確(系統解析で検証するには有用な情報が少なさすぎるとされる)[5]。

- Zonoscutum

- Zonozoe

別系統であると判明した種類

かつては光楯類もしくは aglaspidid-like arthropods とされ、後に別系統であると判明した古生物は次の通り。

- Caryon

- 三葉虫。かつてはStrabopida類にも分類された[41]。

- Drabovaspis

- Lemoneites

- 棘皮動物 (Glyptocystitidae科のウミリンゴ)[48]。かつては鋏角類やStrabopida類にも分類された[41]。

- Neostrabops

- Triopus

参考文献

- 関口晃一,(1980),カブトガニ -最近の研究ノートから-.動物と自然,Vol.10,no.5,p.49-53

- 石川良輔編『節足動物の多様性と系統』,(2008),バイオディバーシティ・シリーズ6(裳華房)

- 内田亨監修『動物系統分類学(全10巻)第7巻(中A) 節足動物(IIa)』,(1966),中山書店

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.